|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

6 地中海海域に進出

一九四三年に入ると、「モスキート」は続々と前線へ送り込まれ、およそイギリスの空軍機がいるところにはかならず、“モッシー”の姿が見られるようになった。

1 その名は“マルタの海賊” top

デハビランド社は常に、「モスキート」を気温の高い地域で使用するように主張していたが、一九四三年初頭、これまでヨーロッパでの爆撃作戦に従事していた第23中隊を地中海にさしむけ、英軍の拠点だったマルタ島を基地として、最初の一ヵ月だけで一八四回も出撃した。

P・G・ワイクハム・バーンズ中佐 (のちの英空軍中将ピーター・ワイクハム卿)にひきいられて暴れまわったこの第23中隊は、たちまちにして“マルタの海賊”というニックネームをつけられてしまった。

青々とすみわたった地中海の空をバックにして、この海賊たちは、イタリアやドイツの船舶、鉄道、自動車輸送網を恐慌状態におとしいれ、北アフリカのトリポリからスファクス、シチリア島、パンテルレリーア島、そしてナポリ、タラントなど、各地の飛行場にゆさぶりをかけた。

彼らのお好みのお楽しみは、夜間、敵の飛行場に奇襲をかけて混乱状態におとしいれ、それからしかるべき距離まで退いて、気が狂ったように撃ちまくる対空砲火や――それに味方撃ちをくらって炎上するドイツ空軍機を観賞することだった。

「モスキート」の、驚くべき多用途性とその性能についての評判は、もうはやくからマルタ島に達しており、これまでかなり幅広い作戦を展開してきたつもりのワイクハム・バーンズ中佐以下の面々も、あわてるほどの大きな期待が、この「モスキート」にたいしてよせられていたのだった。

マルタ島の司令部の参謀たちは、やっと到着したこの「モスキート」が、魚雷攻撃や機雷敷設、空挺部隊のパラシュート降下などに使えないと知って、ひどく失望の色を見せたものである。

そしてまた、マルタ島から飛びたってアテネ、ブダペスト、ルーマニア各地を攻撃するだけの航続距離がないことにも……。 |

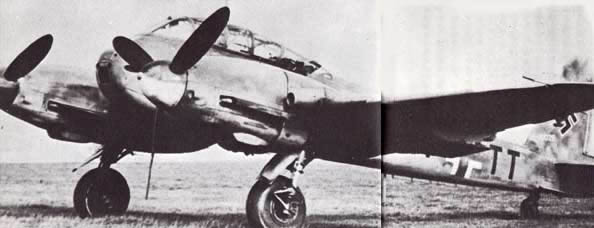

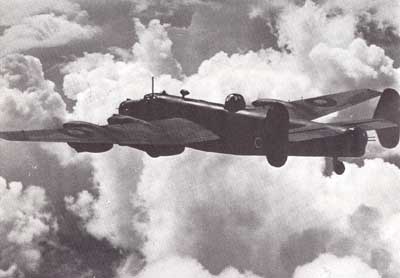

上下:魚雷攻撃には不向きな「モスキート」だったが、

その大きな爆弾搭載量は、枢軸側艦船にとって大きな脅威となった

|

しかし彼らは、最初の一ヵ月のあいだに、この第23中隊の「モスキート」が七三回の哨戒飛行と、八二回にわたる地上目標攻撃に出撃したのをみて、大いに満足した。

特に敵航空基地への強行出撃は、他の航空部隊による洋上偵察、船舶への爆撃、雷撃などにたいするドイツ戦闘機の妨害を減少させることに、いちじるしく貢献した。

2 猛将の下に弱卒なし! top

“海賊”の頭目”であるワイクハム・バーンズ中佐は、熱烈な侵攻爆撃(注)の支持者で、部下をひきいて果敢な出撃を繰返した。

(注=高空から狙いをつけて爆弾を投下するのではなく、超低空で突っ込んで、攻撃目標にピタリと投弾する、「モスキート」お馴染みの積極的な戦法)

彼は、戦争前に少年兵として英空軍に入った、一兵卒からのたたきあげで、その抜群の統卒力と行動力にモノをいわせて大いに戦果をあげ、のちには、全軍を指揮して敵に重圧をくわえる地位にまで、昇進した人物である。

彼はまた、パイロットや航法士のコンディションを常に最高に保つためには、運動競技を十分に行うことが最上だ、と確信していた。

もちろん、第23中隊の訓練の猛烈さは、時々海賊たちにはねかえりがくるほどのものだったが……。 |

ワイクハム・バーンズ中佐

|

たとえば中隊の作戦日誌一九四三年四月二日のへージには、E・ブレン少尉が競技に熱をいれすぎて“自爆した”とある。

彼は幅跳びで“失速水平降下”をやらかし、“降着装置を上にして”背面から接地して“着陸事故”を起してしまったのだった。

|

飛行場上空をぐ超低空で高速航過する「モスキキート」

|

3 スワッー“指揮官機”が損傷… top

また、それから三週間後、ワイクハム・バーンズ中佐の殊勲章(D・S・O)授与が内示された直後のことである。

中隊の整備係将校のところへ、指揮官機が事故で損傷した――という連絡が入った。

とっさに彼の頭に浮んだのは、ワイクハム・バーンズ中佐の「モスキート」の損傷がどの程度か、修理にどれくらいの時間が必要だろうか――ということだった。

そして、とるものもとりあえず、指揮官機のところへかけつける途中、この整備係将校は、見なれた大男が松葉杖をついてやってくるのにでくわして、キモをつぶしてしまった。

そして、指揮官の負傷の程度をきいて、彼はほっと胸をなでおろした。

中佐はボールをなげた拍子に、足をくじいただけで、肝心の「モスキート」には、もちろんなんの異常もなかったのである。

それからまもなく、ワイクハム・バーンズ中佐は、休養と足の手当てをかねて一時本国に戻り、極めて勇猛な超低空・精密爆撃を敢行して、大きな戦果をあげた部隊の指揮官として、大歓迎をうけた。

4 デ社長、前線へ視察の旅に top

「モスキート」が、続々と戦場に送り出されていくにつれ、デハビランド社は、国内はもちろん、海外の実施部隊と密接な連絡を取り続けていたが、ワイクハム・バーンズ中佐もビッコをひきながら、ハットフィールドのデハビランド社のオフィスを訪れ、マルタ島における「モスキート」の運用状況など、第一線のホットな情報を、ふんだんに提供したのだった。

それからまもなく、デハビランド社長は、英空軍の輸送航空兵団の「リベレーター」(アメリカ・コンソリデーテッドB24爆撃機。D型、J型など三〇〇〇機以上がイギリスに貸与された)で、地中海・中東地域における「モスキート」の修理状況の視察にでかけた。

この視察について、デハビランド社長は、こんなどとを書いている。

「地中海派遺航空総軍の整備補給担当官であるドーソン空軍少将は、私が各地を視察するうえに、あらゆる便宜をはかってくれた。

このドーソン少将は、非常にユニークな人物で、中東地域における英空軍の整備補給機構がなってないという監査報告にもとづいて、ビーバーブルック航空機生産大臣の要請で、乗込んできたのだった。

白紙委任状を渡されたかたちの彼は、非能率的な組織をおもいきって破棄し、ヤル気のない将校を片っぱしから整理し、やっと彼の構想を、レールにのせたところだったのである」

5 やりきれない譟縦室の暑さ top

北アフリカのアルジェから内陸に入った、ブーファリクという町の、元フランスのタバコ工場で「モスキート」の修理は行われていた。

「この工場の責任者は、カマという名のフランス人で、かつてパリのコードロン・ルノー工場(フランスの有名な航空機メーカー)の技師をつとめた男だった。

彼はドイツ軍がパリに進駐してくる直前に、よりぬきの工員や技師五〇人を引き連れて、ブーファリクヘやってきたのだ」

マルタ島からアルジェへと、戦場のただなかを飛ぶあいだ、彼は機内の暑さに悩まされた。

そこで、操縦室の内壁をメタリックの塗料で塗装して、太陽光の熱を避けた。

(「リペレーター」の計器盤は黒、側壁は灰色ないしは草色に塗装されていて、これが太陽熱を吸収して熱くなるので、アルミニウムの微粉末の塗料で、太陽光を反射させたらしい)

「我々はルカで、ワイクハム・バーンズ中佐にかわって第23中隊の指揮をとっていた、セルビー中佐と会った。

彼は基地内をぐるりと案内してくれたが、その間、彼も『モスキート』の操縦室が暑すぎる――という問題を繰返し強調したものである。

彼はワイクハム・バーンズ中佐よりもっと大男で、ちょっとクロード・ダムピエ(コメディアン)に似ており、もとBBC(英国放送協会)のアナウンサーだったとかいう話だった……」

デハビランドは、一九四三年七月にマルタ島へ移駐してきたJ・W・アラン少佐の指揮する第256中隊の、華々しい戦果のことを、こんなふうに書いている。

「私がマルタ島に滞在していた期間を通じて、敵機の撃墜機数は二八機だったが、そのうち一四機は、アラン自身で撃墜したものだった」

アラン少佐は、ある一週間のうちに一〇機撃墜の記録をつくったが、七月十五日には、夜間戦闘機による連続五機撃墜――それも一晩に、ではなく一回の出撃で――という新記録を樹立したのだった。

6 「モスキート」をあきらめた米軍 top

その後デハビランドは、米陸軍航空軍のエリオット・ルーズベルト大佐に会って、御執心だった「モスキート」の個人的感想などきこうと、北アフリカの最前線へとむかった。

ルーズベルト大佐の部隊は、チュニスにちかいラマザに駐留していた。

「滑走路わきの、爆弾の破裂孔のあとにはMe109(メッサーシュミット社製。ドイツ空軍の代表的な戦闘機)が二機ひっくりかえっており、焼けこげたJu88(ユンカース社製の爆撃機)の残骸がころがっていた」

飛行場から二キロほど歩いたところで、彼は“第10「モスキート」特別任務部隊・写真班”のテントをみつけだした。

しかし、ルーズベルト大佐はすでにアメリカへ帰任しており、この隊ではもう、「モスキート」は一機も使われていなかった。

ワシントンにおけるジェフリー・デハビランドじきじきのデモンストレーション以来、アメリカ政府が「モスキート」にあれだけ熱をあげたにもかかわらず、結局のところ、アメリカではほとんど使用されないままに終ったのである。

その原因は、イギリスから機体を入手することがむずかしかったのと、アメリカで生産はしない――という政府の方針がうちだされたためである。

米軍での「モスキート」の主な任務は、気象観測と写真偵察で、一九四四年になって行われたドイツ本土爆撃作戦に、出撃した程度に終ったのだった。

7 お話にならない整備施設の悪さ top

米大統領の息子と再会できなかった彼は、ラマザ基地から数キロ西にあるアリアナで、南アフリカ航空軍の第60中隊B小隊を訪問した。

ここでは一機の「モスキート」が訓練用に使われていた。

この小隊の任務は、やはり写真偵察で、新しく就役する予定の一二機が到着するのを待ちわびていた。

「コンビーフとボゴタの昼食が終ると、彼らは『モスキート』について熱狂的に語り、どんなふうにドイツ軍のマレト陣地の写真偵察をやってのけたかを、説明してくれた。

彼らのいだく主な不満は、機体の保守整備の設備がないことだった。

ここには『モスキート』用のジャッキもきておらず、そのため脚のあげおろしの油圧系統のチェックも、できない始末だった」

ここにかぎらず、「モスキート」の整備や修理は深刻な問題となっており、マルタ島から本社にやってきたワイクハム・バーンズ中佐が、いまいましそうに説明した通りだった。

マルタ島では、木部の修理には葉巻きの箱や、古い戸棚の木を利用しなければならなかったほどだった。

マルタ島の葬儀屋も、これら木工作業には力をかし、中隊のものずきは、棺桶に使うシンチュウの把手(とって)も、なにかに利用できるんじゃないかと、知恵をしぼったりしたものだった。

北アフリカにおける、これら南アフリカ航空軍搭乗員たちは、新機が配属されるのを待つあいだに、現用機の修理さえままならぬ――とうったえた。

しかし、彼らが、英・独両軍がにらみあうチュニジアのマレト陣地の偵察に使う、「モスキート」二機を入手するいきさつには、面白い話がある。

これまで彼らは「バルチモア」や「メリーランド」(注)を、この目的に使用していたが損失が大きく、英陸軍のモントゴメリー将軍が、マレト陣地の攻撃に必要とするだけの写真がそろわないうちに、偵察機の出撃は不可能になってしまった。

(注=アメリカ・マーチン社製の爆撃機で、マーチン167が「マリーランド」、その改良型マーチン187が「バルチモア」で、米陸軍航空軍では「バルチモア」にA30の型式名をつけているが、実際には使われず、約一五〇〇機がイギリスに貸与された)

敵の布陣を知る偵察写真が、入手できなくなったことに業をにやしたモントゴメリー将軍は、第60中隊の中隊長をよび、事情をきき、「モスキート」を使えばなんとかなる――という彼の意見を受入れた。

そこで将軍は、チャーチル首相に直接連絡をとり、南アフリカ航空軍の第60中隊に「モスキート」をよこさないかぎり、マレト陣地の攻略は不可能だ――と申しいれた。

するとたちまちにして、彼らのところへ二機の「モスキート」が到着したのだった。

8 北海定期便に話の花がさく top

デハビランドはエジプトに滞在中、 「フラミンゴ」(同社製の輸送機)によって行われていた、民間航空路の輸出状況を知るために、BOAC(英国海外航空会社)の支社を訪問した。

しかし、話はたちまち例のごとく「モスキート」へとび、BOACの手によって行われ始めた、スウェーデンへの「モスキート」定期便の話になってしまったのだった。

「モスキート」の様々な任務のうちで、この民間機としての使用は、最も異色なもののひとつだろう。

定期航空の機長クラスであるイギリスきっての民間パイロットたちは、スコットランド経由ストックホルムまで「モスキート」を飛ばして、文書類や新聞、それにロンドン仕立てのスーツや、ピカデリー(ロンドンの中心部)の店頭にならぶ帽子などを、戦争のとばっちりをくって(スウェーデンは中立を保っていた)、エレガントなイギリスものの“品薄”になげくスウェーデンの市民のために、送り込んだのだった。 |

「モスキート」の爆弾倉におさまり、出発を待つ

スウェーデン行き英国海外航空会社の乗客

|

そして帰路には、ボールベアリングや精密機械を満載してかえってきた。

当時イギリスは、スウェーデンから輸出にふりむけられるボールベアジングのすべてを、買い占めていたのである。

ときには乗客も乗せてきた。

「モスキート」の爆弾倉のなかを人間が“乗れるように”――といえば、そこそこの居住性が確保されているように受取れるが、とんでもない――改装したのだ。

爆弾倉のドアの上にうずくまり、外など全く見ることのできない客を乗せたBOACの「モスキート」は、敵の戦闘機に発見されたらおしまいと、神経をとがらせながら、北海の上空を飛び続けたのだった。

132

スウェーデンの領空内では、あらかじめスウェーデン政府が定めた、細かい航空路からはずれないように、細心の注意をはらわなければならなかった。

スウェーデンの対空陣地は、自国の中立性をまもりとおすために、イギリス航空機の規定違反に、きびしい目を光らせていたからである。

イギリスの新聞「デイリー・テレグラフ」の特派員は、この“空の旅”をこんなふうに報じたものである。

「北海横断飛行は、まるで小型冷蔵庫の中に、数時間も身動きひとつできずにうずくまったまま、かつてどんな民間人も体験したことのない高空を、高速で飛びながら、その気配すら感じることはできないのだ……」

9 命の綱が“はなれワザ”とは… top

BOACの機長たちは、ひんぱんにこの飛行を行ったが――所要時間は平均して三時間ほどだった――およそ会社の運航規定では許されないような“はなれワザ”を、とっさにやってのけたことによって、大きな危険をきりぬけたことが、何度もあった。

ギルバート・レイ機長はあるとき、武装した戦闘機もそこのけの避退行動によって、ドイツ機をまくことに成功したほどである。

彼はスウェーデン本土から海上にでて、高度七〇〇〇メートルに達したとき、ドイツ空軍の戦闘機の追尾をうけたのである。

彼は、一気に海面すれすれの高度まで急降下した。

さしもの「モスキート」でも、めったにやらない“はなれワザ”である。

しかし、レイ機長は、乗客を何がなんでもイギリスまで運ばなければならないことを、よく知っていたのである。

いま爆弾倉の中にうずくまっている乗客は、ずっとまえからドイツ軍につけねらわれ、ドイツからの強硬な引き渡し要求が、スウェーデン政府につきつけられている人物であり、これをBOACが引受けて、こうして、イギリスまで安全にはこぶ途中なのである。

おそらくフォッケウルフFw190の搭乗員は、この「モスキート」がめざす人物を乗せていることを、諜報機関から知らされているのに間違いなかった。

不幸にして、この小さな“木製定期旅客機”は、こんな具合に、いつもうまく敵をかわしたわけではなかったが、それでも一〇〇〇回を上回る運航回数のうちで、失われた搭乗員は四人、そして乗客は二人にすぎなかった。

そのなかの一人であるJ・H・ホワイト機長は、一九四四年八月のある夜には、連続三回もストックホルムヘ往復している。

BOACの「モスキート」はまた、外交文書や捕虜の手紙などを、このルートで交換した。

また乗客の中には女性も含まれ、イギリスのスウェーデン駐在公使のマレット夫人も、郵便袋と一緒にストックホルムの土をふんだのだった。

|

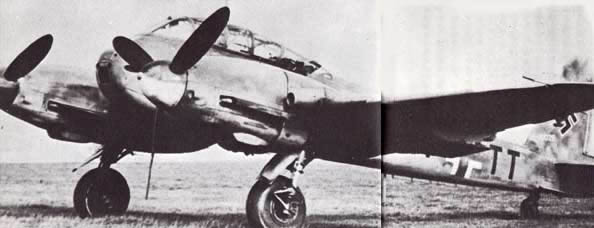

ドイツ空軍のまねかざる“送り狼”、メッサーシュミットMe410

|

10 強壮剤のませて独空軍機に対抗 top

イギリスの捕虜キャンプで終戦まですごし、「モスキート」によって故郷へ手紙を送ってもらったドイツ空軍の搭乗員の中には、侵攻爆撃機(イントルーダー)としての「モスキート」に張合って、イギリス本土に侵攻して撃墜された者もいる。

ドイツ空軍のメッサーシュミットMe410侵攻爆撃機は、ドイツ本土の攻撃をおえて帰投する「モスキート」編隊のうしろから、“おしかけ客”みたいにくっついてくるのである。

このまねかざる“おくり狼”をめがけて、基地からべつの「モスキート」が緊急発進して、これを迎撃るわけだが、困ったことは、Me410の形が、シルエットになると「モスキート」にひどく似ている点だった。

迎撃を担当したのは、おもに第85中隊だが、ジョン・カニンガム中佐は、その夜間戦闘用「モスキート」を改装し、のちに “強壮剤つきモッシー”とよばれるようになった機体を考えだした。

この“強壮剤をのまされた”「モスキート」は、必要におうじて数分のあいだ、高度九〇〇〇メートルで、時速にして約八〇キロも増速することが可能だった。

カニンガム中佐自身、この亜酸化窒素噴射装置(これによってエンジン内のガソリンの燃焼効率を高める)を愛機に取付けたその日に、Me410を一機撃墜している。

この第85中隊は、大戦初期にピーター・タウンゼント中佐を指揮官として、昼間戦闘機の部隊として勇名をはせ、いままたカニンガム中佐のもとで、夜間の迎撃戦闘機隊としてドイツ軍機に大きな損害をあたえ始めたのだったが、搭乗員たちは、きわどい目にあうことが何度もあった。

ある夜、カンニンガム中佐は航法士(ナビゲーター)のC・F・ローンスリー少佐と迎撃に出撃し、背後から襲いかかってきたJu88に、三発の命中弾をくらい、操縦室の風防ガラスは粉々となり、彼自身、その破片で顔に負傷しながら、やっと敵をふりきって帰投したのだった。

カニンガム中佐は、第85中隊の指揮官をつとめていたあいだに、その「モスキート」によって、敵機撃墜四機を記録している。 この部隊に所属していたB・A・バ

ーブリッジ少佐とF・S・スケルトン大尉のチームは、二〇機を撃墜した。

この“エモノ”は、すべて夜間にしとめたもので、一晩に四機をおとした日もあり、あと一機で前に紹介した、マルタ島におけるアラン少佐の記録にせまるところだった。

終戦までに第85中隊は、合計二七八機の敵機を撃墜したが、そのうち一六八機は、夜間戦闘によるものだった。

またその半数は、ドイツ本土爆撃に向かう重爆撃機の援護に出撃した際の戦果である。

|

|

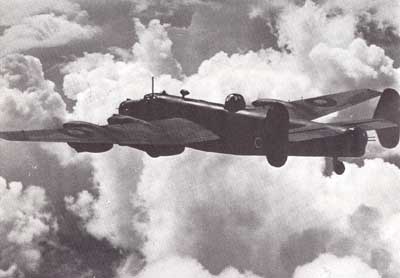

|

ドイツ夜間爆撃に出撃するショート「スターリング」爆撃機(左)とハンドレーページ「ハリファックス」爆撃機(右) |

11 外地製の機体をどうやって運ぶ top

英空軍が、ドイツ本土の工業都市にたいして、本格的な夜間爆撃を開始するとともに、爆音をとどろかせて出撃する「ランカスター」「スターリンク」「ハリファックス)(いずれも第二次大戦時のイギリスの代表的な重爆撃機)など四発の重爆撃機隊は、「モスキート」の全面的な支援が必要となってきた。

そしてその任務に投入され、高々度を快適な速度で飛び続ける「モスキート」の、計器の針だけがチカチカ光る操縦席にどっかりと腰をおちつけ、ロールス・ロイス「マーリン」エンジンのたのもしい爆音につつまれる搭乗員たちは、“ボンバー”ハリス大将から、重爆機援護のおよびがかかったことを、ひどく喜んだものだった。

ずっと長いあいだ、「モスキート」にたいして疑いの目をむけ続けていた彼はいま、その「モスキート」に、一機でも多く出撃してもらおうと、必死だったのである……。

ちょうどこの時期に「モスキート」の生産がカナダ――続いてオーストラリアでも開始されたのは、非常に運がよかったといえるだろう。

カナダでは、一九四三年に九〇機だったものが、四四年には四一九機に増加した。 |

アプロ「ランカスター」爆撃機:

“ポンバー”ハリス空軍大将の“もちゴマ”のひとつ

|

|

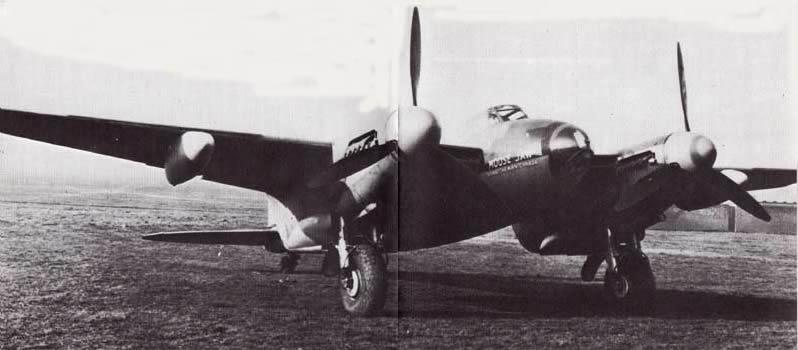

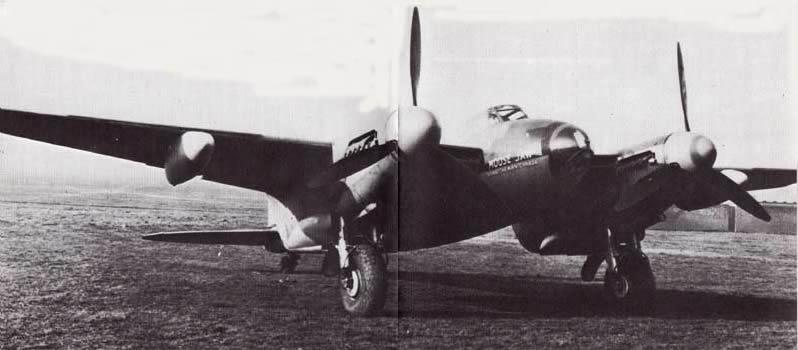

パッカード「マーリン」エンジンを装備したカナダ製「モスキート」

|

オーストラリアでは、一九四四年から生産がはじまり、二七機が完成した。

しかし当然のことながら、外地製の「モスキート」には、これをイギリスまでもってくるうえの問題が発生した。完成機を飛ばせてもってくるとすれば、不十分な航法支援(無線方位信号など)のもとで、大西洋横断を練度の低いパイロットにまかせるしかない。

大西洋横断航空路の機長クラスのパイロットは、手いっぱいで、とてもこちらまでは回ってこない。

従って、新機の引き渡しを急ぐことは、パイロットの生命を危機にさらし、貴重な「モスキート」が、実戦部隊にわたる前に失われてしまう危険性を、高めることになるのである。

しかし、そのために船で積みだすとなれば、完成した「モスキート」を、もう一度分解して梱包し、イギリス本土についてから、これを再組立する――という、ひどく手間と時間をくう方法をとらざるをえない。

しかもドイツ海軍の潜水艦Uボートが、その貨物の「モスキート」を海底に送り込む危険は、常につきまとっているのだ……。

12 「二度とこんな仕事はごめんだ」 top

結局、予想される危険を承知のうえで、カナダ製「モスキート」は、イギリスまで空輸されることになった。

そして心配された通り、事故も発生した。

ジェフリー・デハビランド卿は、この損失に心をいため、同社のテスト・パイロットであるバット・フィジンハムをカナダへ派遣して、新機を一機イギリスまで回送させ、この輸送問題の解決策を検討した。

ところが、このフィジンハム自身が、あやうく遭難するような目にあったのだ。

カナダをたち、給油のためにグリーンランドに接近した彼は、深い濃霧にぷつかり、やっとのことでグーズベイ(カナダ東端)へ引返す始末だった。

二度目には無事大西洋横断に成功したが、そのあとで彼は、「正直な話、二度とこんな仕事はごめんだ」と告白したほどのものだった。

フィジンハムは、デハビランドにたいして

「経験の浅いパイロットが回送を受持つかぎりは、これからも損害は覚悟しなければならないだろう」

と報告し、彼は、カナダ〜イギリス間の「モスキート」回送の事故の原因が、機体ではなくて、パイロットのエラーにあることを納得したのだった。

top

**************************************** |