|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

7 焼夷弾爆撃で漢口燃える

一九四四年〔昭和十九年〕十二月に、B29爆撃兵団は、揚子江岸の漢口大空襲を敢行した。

両日は日本軍が一九三八年〔昭和十三年〕に占領していらい、大補給基地につくりあげた都市である。

この漢口空襲は、このあとマリアナ基地から発進して日本を爆撃するB29の作戦に、その方法を教えたことに意義がある。

1 戦術的目標の爆撃 top

漢口を空襲することはシェンノート将軍によって決定された。

一九四四年の六月、日本軍の「一号作戦」がその激しさを増しつつあったとき、すでにシェンノートは第二十爆撃兵団に対して、一〇〇機のB29をさいて、漢口を焼夷弾攻撃し「中国東部地区での日本軍の全作戦の基盤をくずす」ことを要求していた。

しかし第二十爆撃兵団のウルフとサンダースは――アーノルド将軍の支持をえて――「超空の要塞」兵団は「一戦域の航空部隊」になってはならないと考えていた。

B29は敵国の心臓部を攻撃する「独自の戦争」が本来の任務であり、戦術的目標に力をさくべきではないというのである。 漢口を第二次的な目標としてあげることだけは同意した。

その後、漢口の市街は、いろいろな理由で第一次目標を攻撃できなかったB29数機によって、二回だけ爆撃された。この爆撃兵団の、戦域内の第二次的目標爆撃に反対する態度は、一九四四年の秋、中国・ビルマ・インド方面米軍総司令官スチルウェル将軍の後任として、アルバート・C・ウェデマイヤー中将が着任したのちも変らなかった。 |

中国基地建設を視察中のアルバート・C・ウェデマイヤー少将(右):かれの主張で第二十爆撃兵団の漢ロ大爆撃がおこなわれた。 |

ウェデマイヤー将軍は十月三十一日に重慶に到着して、あらたに編成された中国戦域(インド・ビルマ地域は別の戦域とされた)の指揮をとった直後にルメイ将軍〔ウルフの後任、第二十爆撃兵団司令官〕に対しシェンノートの要求したように、満口空襲を命令した。

ルメイは爆撃兵団の命令系統でないから指令はうけられないとし、ウェデマイヤーが第二十爆撃兵団を使用し得るのか、その権限を確認するため統合参謀本部の指示を求めた。

統合参謀本部から「命令権あり」の指示をうけて、ルメイは昆明に飛び、シェンノートと攻撃計画について協議した。

この攻撃には、B29ばかりでなくシェンノートの第十四航空軍のB24、B25爆撃機、P51戦闘機も参加することになった。

昆明での会議で、この空軍の両将軍は、戦術にかんして意見が一致しなかった。

シェンノートはルメイに、焼夷弾だけをもちい、正確を期すために高度六〇〇〇メートル以下から投下すべきであると主張した。

しかし投下高度の問題は、現在、第二十爆撃兵団に要求されている高々度爆撃の方針に反する(このときまでB29の爆撃はほとんど七五〇〇メートル以上からであった)とルメイは反対したが、結局、シェンノート将軍の意見をいれた。

この兵団司令官ルメイという人は、これよりまえヨーロッパでも、同じように柔軟性を示したことがある。

彼は常識的な爆撃の方法をやめて、命中率を高めるという成果を得たことがあった。

彼がヨーロッパ戦線に着任したころ、B17爆撃機中隊の大部分は、ドイツ軍高射砲の射撃をうけると回避行動をとり、そのため、めったに目標を正確に爆撃できなかった。

ルメイは爆撃機の密集戦闘編隊を考えだし、パイロットに、敵の高射砲射撃があっても、目標に向ってまっすぐ爆撃コースに入るよう命令した。

この戦術は命中精度を高め、のちには第八爆撃兵団で採用された。

1944年12月18日、B29の焼夷弾攻撃で破壊された漢ロの市街 |

2 漢口を大空襲 top

いま昆明でルメイはB29が低い高度――五五〇〇〜八五〇〇メートル――で爆弾を投下すること、そしてまた、五機のうち四機は焼夷弾を、一機が破壊爆弾を搭載するという条件でシェンノートに同意した。

攻撃実行は十二月十八日ときめられた。

しかし出撃の日の朝になって手ちがいを生じた。発進の約六時間前になって、シェンノートからルメイの司令部にあて、B29を計画よりも四五分はやく発進させてもらいたいと要請してきた。

ルメイは各隊に発進時刻変更を兪じたが、この変更命今は四つの爆撃連隊のうち三隊にはとどかなかった。

このため各隊とも最初、爆弾で攻撃し、つぎに焼夷弾を使用するという周到に計画された攻撃の手順がくるい、焼夷弾を先に投下することになり、第一波が投弾するとたちまち町は厚い真っ黒い煙でおおわれてしまった。

後の六編隊は、めざす目標の発見がむずかしく、爆弾をばらまいて帰った。

最後の爆弾の落とされたのは攻撃開始六〇分後であった。

八四機のB29が五〇〇トン以上の焼夷弾を市街におとした。

続いて第十四航空軍の爆撃機や戦闘機が攻撃を加えた。

漢口の揚子江岸五キロの全地域に大火災がおこり、三日間にわたって燃え続け、ドック、倉庫地域、それに隣接する住宅地帯を破壊した。

シェンノートは、のちにこの攻撃を 「超空の要塞」による“初めての焼夷弾集中爆撃”とよんだ。

この成功はルメイに強い印象を与え、ルメイがのちにマリアナから対日航空作戦の指揮をとるようになってからも、この戦法をとるようになった、と自分の作戦の正しかったことを主張している。

ルメイも回想録で、漢口空襲が、彼の考え方に影響を与えたことを認めている。

あらゆるものが「狂気のように燃えた」と、彼は回想し、そして漢口と東京の建物は「非常に似たところがあった」といっている。

3 日本に焼夷弾攻撃を提案 top

日本の都市が空襲に弱いことは、はやくも一九二四年〔大正十三年〕“ビリー”ミッチェルがアジア旅行中に着目していた。

陸軍省に提出した報告のなかで、日本の都市は「密集して、具合よく配置されており、建物は紙と本やその他燃えやすいものでつくられている」と記していた。

しかし、東洋の都市に対する焼夷弾爆撃の威力を、実際に見た最初のアメリカの将軍は、シェンノートであった。

一九三〇年代の終りの数年間、彼は日本軍が中国の都市に焼夷弾爆撃を加え、おそるべき損害を与えているのを見続けてきた。

そして、はやくも一九四〇年〔昭和十五年〕アーノルドに手紙をおくって、日本に使うため五ポンド〔約二・二五キロ〕焼夷弾を開発するようにすすめた。この提案は時期が悪かった。

つまりルーズベルト大統領は、これまでも繰返して無防備都市の市民に対する爆撃を非難していたからである。

そこで、アーノルドはシエンノートにあてた返事で「都市に対する焼夷弾の使用は、軍事目標だけに限定するというわが国の方針に反する」こと、それに陸軍航空軍は「高々度精密爆撃の戦略をすでに採用している……」と念をおしたのである。

しかしワシントンの態度は、ドイツ空軍が英本土航空決戦に敗れ、ロンドンその他のヨーロッパ都市に無差別焼夷弾攻撃をするようになってからは変化しはじめた。

これらの空襲ではドイツ軍はニポンド〔約九〇〇グラム〕のマグネシウム焼夷弾を使用していたが、のちに英国の消防夫たちが拾って投げすてられないように爆薬を加えた。

一九四一年〔昭和十六年〕の春、ロンドンをおとずれたアーノルドは、この爆弾と英国製のものを入手した。

米国へ帰った彼は、戦時科学研究所長をしていたバンヌバール・ブッシュ博士に依頼し、このような焼夷爆弾を、米国陸軍および英国空軍で使うために改良する方法を研究するよう求めた。

一方、陸軍の化学戦兵器調達局はアーノルドの見本を研究して、一連の改良された小型焼夷弾AN50、AN52、AN54の生産に入った。

AN54焼夷弾はマグネシウム不足なので鋼鉄のケースに入れられた五〇〇ポンド弾で、一九四二年四月、ドーリットルが東京空襲したときに投下された。

ルーズベルト大統領は、都市の無差別爆撃には反対を続けてきたが、パールハーバー攻撃後は、チャーチルの提案に賛意をみせるようになった。

その提案とは、一九四一年十二月二十日の日付けでルーズベルトにあて「太平洋に関するノート」と題して戦略を論じたもので、このなかでチャーチルは、優勢な連合軍の艦隊と空母航空兵力によって「多くの島の基地」を手にいれ、あるいは奪回し、それによって日本全土を攻撃できると考えていた。

「日本の都市を焼夷弾で焼きはらうことは、日本人に、彼らが飛び込んだ道が、いかに危険きわまりないものであるかを悟らせる最も効果的な方法である……」とチャーチルは書いている。

対日反攻はシェンノートや中国側が多年にわたって企図してきたもので、前にも述べたように、ルーズベルト大統領は一九四〇年〔昭和十五年]の十二月に、日本本土爆撃を許可した。

約二年たって、大統領の特使ウェンデル・J・ウイルキーが中国を訪問したとき、一九四二年十月六日、シェンノートは長い手紙をおくって、中国基地から日本の主要中心地を破壊する計画を説明した。

もし必要な爆弾が与えられるならば、爆撃機は「日本の三つの主要工業地帯――東京と名古屋、大阪・神戸――を焼きはらえる」と述べた。

アメリカ陸軍航空軍の首脳の多くは、軍事目標に対する高々度精密爆撃の方針になお固執してはいたものの、焼夷弾攻撃の計画の調査研究を許していた。

|

B29を迎え撃った日本戦闘機群 |

|

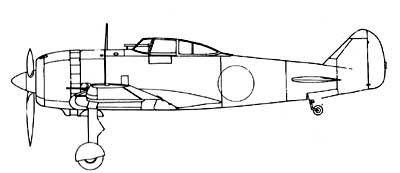

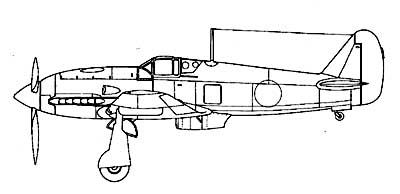

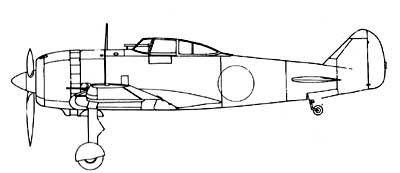

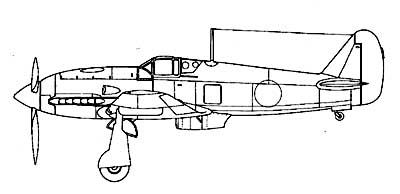

陸軍二式戦闘機1鍾馗」しょうき、中島キ四四、ニックネーム「トージョー」

この戦闘欄は昭和17年の末から使用され、日本本土やその他の職域で、迎撃機として活躍し、B29の迎撃にたぴたぴ参加した。

空戦性能より、上昇力と速度に重点をおいた戦闘機として、日本陸軍最初のものであった。

二式戦闘機二型乙の性能諸元はつぎのとおりである。

発動機:中島ハ一〇九型1,520馬力 武装:12.7ミリ機銃4

最高時速:605キロ(高度5,000m)上昇力:5,000mまで4分20秒

実用上昇限度:11,200m 航統距離:1,400キロ 自重:2,105キロ

標準全備重量:2,715キロ 全幅:9.45m 全長:8.84m |

|

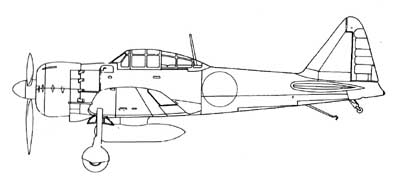

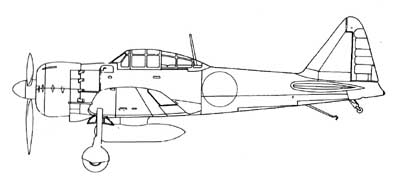

海軍零式艦上戦闘機(三菱A6M、ニックネーム「ジータ」)

太平洋戦争初期,世界最強をうたわれた零戦も、B29迎撃に参加するころには、もう時代おくれとなっていた。

以下は零戰の後期型1五四型丙」(A6M8C)の性能諸元である。

発動機:三菱1金星|六二型1,500馬力 武装:九九式20ミリ機関砲2、12.7ミリ三型機銃2 最高時速:570キロ(高度6,000m)

上昇力:6,000mまで6分50秒 実用上昇限度:11,200m

自重:2,150キロ 標準全備重量:3,150キロ 全幅:11m 全長:9.12m |

|

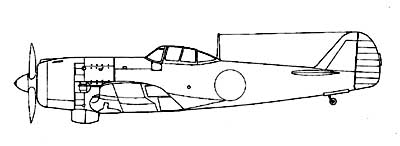

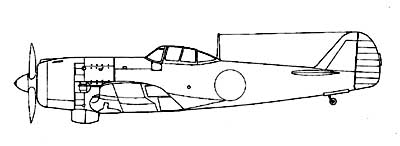

陸軍四式戦闘機「疾風亅(はやて、中島キハ四、ニックネーム「フランク」)この戦闘機は総合的にみて、第二次大戦の日本軍戦闘機のなかで最優秀といえるであろう。

高速、強い火力を4ち、空戦性能もよく、あらゆる点からみてB29の強敵であった。

以下の性能諸元は、もっとも多く使用されたー型甲のものである。

発動機:中島八四五、1900馬力 武装:ホ五型20ミリ機関砲2、

ホ-〇三型12.7ミリ機銃2 最高時速:624キロ(高度6,000m)

上昇力:5,000mまで6分24秒、8,000mまで11分40秒

実用上昇限度:11,000m 自重:2,698キロ 標準全備重量3,600キロ

全幅:11.24m 全長:9.92m |

|

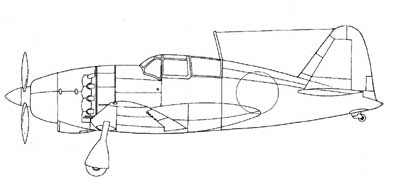

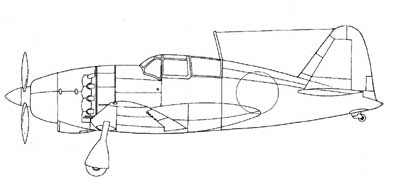

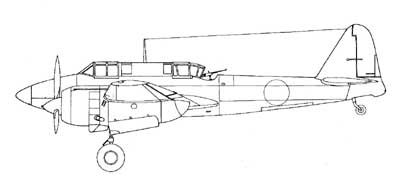

海軍局地戦闘機「雷電」らいでん,三菱亅2M、ニックネーム「ジャック」

空戦性能より、速度と上昇力を重視した点で,陸軍の「鍾馗」と好一対の海軍迎撃用戦闘楓である。

機体が震動するという欠点があったが,爆撃攘の迎撃用としてすぐれた戦闘機であった。

下記の性能諸元は4つと4多く生産された「雷電」二一型(亅2 M 3)のものである。

発動機:三菱MK4 R一A「火星」二三型甲1,820馬力

武装:九九式20ミリ機関砲4 最高時速:595キロ(高度6,000m)

上昇力:3,000mまで2分54秒,6,000mまで5分40秒

実用上昇限度:11,700m 自重2,490キロ 標準全備重量:3,440キロ

全幅:10.80m 全長:9.70m |

|

陸軍三式戦闘機「飛燕」(ひえん、川崎キ六一、ニックネーム「トニイ」)

当時の日本の、唯一の液冷式発動機つき戦闘機であった。

ドイツのダイムラー発動機を原型とした国産発動機を使用し、1943年制式採用されたものである。

終始、液冷発動機の不調になやまされ、のちに空冷星型発動機に換装した五式戦闘根が製作されたが、一時はこの「飛燕」が陸軍の最有力戦闘機であった。

下記は三式一型丙(キ六−IC)の性能諸元である。

発動機:川崎八四〇、1,175馬力

武装:ホ五20ミリ機関砲2、一式12.7ミリ機関銃2

最高時速:590キロ(高度6,000m)上昇力:5,000mまで゛5分31秒

実用上昇限度:11,600m 自重:2,240キロ 標準全備重量:2,950キロ 全幅:12.00m 全長:8.94m |

|

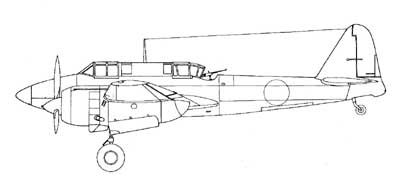

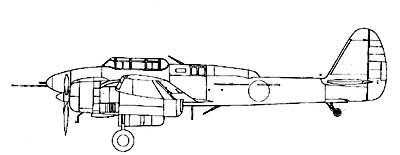

陸軍二式複座双発戦闘機「屬竜」(とりゅう、川崎キ四五、ニックネーム「ニッタ」)

B29迎撃に大活曙した昼夜間両用の戦闘機である。

座席後方に、ななめ前上方をむけた20ミリ斜銃を装備し、敵機下方を平行に飛行して射撃した。

もっとも多く使用されたのは二式丙型(キ四五改丙)・ど、下記はその性能諸元である。

発動槻:中島ハー○二、1,080馬力2

武装:ホニ○三37ミリ機関砲2、ホ五20ミリ機関砲 (後方斜銃)2

最高時速:540キロ(高度6,000m)上昇力:5,000mで7分

実用上昇限度:10,000m 自重:4,000キロ 標準全備重量:5,500キロ 全幅:15.02m 全長:11.00m |

|

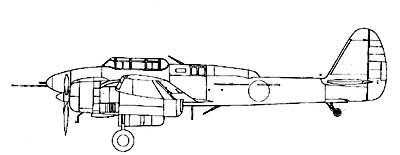

海軍夜問戦闘機「月光」(複座双発、中島亅IN.ニックネーム「アービング」)

長距離護衛用として開発された戦闘機であったが、優秀な「零戦」が採用されたため、これは高速長距離偵察機として再設計された。

1943年にさらに夜関戦闘機に改造され採用された。亅

1 N 1―C改である(左図)。この戦関根には上下に20ミリ斜銃各二門計四門を装備して

いる。最終量産型の「月光亅一―型(亅INI一s)は、夜間戦闘機として製作されたもので、B29迎撃に活躍した。

下記の性能諸元は、この型のものdeある。

発動機:中島NK1F「栄」二一型1,130馬力2 武装:九九式20ミリ斜銃4 最高時速:505キロ(高度5,800m)

上昇力:3,000mまで5分1秒、5,000mまで9分35秒

実用上昇限度:9,320m 自重:4,852キロ 標準全備重量:6,800キロ

全幅:17.00m 全長:12.18m |

4 ナパーム弾を開発 top

この間に、国家防衛研究委員会の第十一部は、一九四二年までに“石油ジェジー”あるいは“ナパーム”とよんだ新しい物質をつかった焼夷弾を発明していた。

この物質は、化学戦部隊がつくった七〇ポンド〔約三二キロ〕焼夷弾M47に使用されたが、のちに、これを主成分としてM69と名づけられた六ポンド〔二・七キロ〕焼夷弾がつくられた。

落下地点で燃えるこれまでの焼夷弾とちがって、このM69は大量の “ナパーム”をまきちらす装置をもっており、これが建物の壁や天井にくっついて激しく燃えるのである。

M69のもう一つの新しい点は、安定装置として金属製のヒレのかわりに布製のリボンを用いたことで、これによって重量を軽くするとともに、あまり速く落ちないようになった。

この“ナパーム”をいれた焼夷弾は一九四二年〔昭和十七年〕十一月に生産に入った。

これは、このあとメリーランド州エッジウッドの工廠で工場型の建物や、フロリダ州エルジンフィールドにつくられた模擬の日本家屋、ユタ州のダッグウェー実験場につくられた小さいドイツと日本の部落などで実験された。

これらの試験は、他の焼夷弾よりすぐれていることがわかったが、また、いくつかの欠点もあった。

M69は落下中、ゆれる傾向があり、命中精度がよくなかった。

そのうえダッグウェーの実験では、約二〇パーセントは不発であった。

米陸軍航空軍は、M69その他の焼夷弾は戦闘に使用できないと考えた。

米陸軍航空軍の見解は、同司令部のB・W・チッドロー准将が陸軍補給部隊司令官へおくった、一九四三年四月十五日付けの書面に、最もよくあらわされている。

チッドロー准将は航空軍の予定する爆撃作戦の基本は「特定の軍事目標に対する精密爆撃である」と述べていた。

これらの作戦において、焼夷弾を効果的に使用するためには、焼夷弾も精密爆撃できるようにするため、通常爆弾と同じような弾道的装置が必要であるといっている。

この方針にしたがって陸軍の兵器局は、改良された“ねらえる”焼夷弾の開発をはじめた。

|

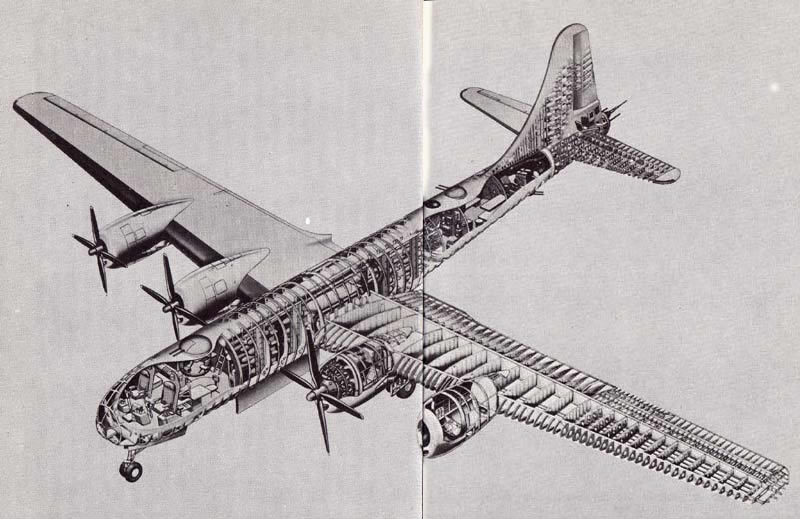

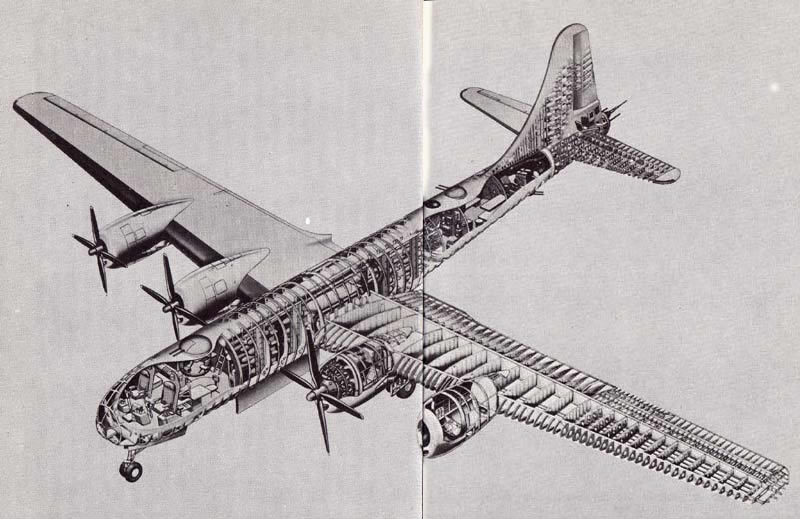

B29の構造図

|

5 最小の努力で最大効果 top

“ねらえる”焼夷弾はこの時点では、たんに望ましいものではあったが、米陸軍航空軍の戦術が大転換するだろうということは一九四四年の秋には見こまれていた。

このころ科学者の一グループが、こうした爆弾を大量に日本に使用することで、経済的打撃を与える研究をしていた。

彼らは十月十二日に報告をブッシュ博士に出し、博士はこれを陸軍航空軍に提出した。

この中でつぎのようた注目すべき予言をしている。

「日本の都市に対する焼夷弾爆撃に必要とする空軍力と、予期しうる日本の戦争遂行力に与える損害とを推定してみた結果は、この方式による戦略爆撃は――おそらくは史上初めて、最小限の努力をもって最大の損害を与えうる絶好の、史上、最もすぐれたチャンスの一つであることを示している。

予想される経済的損害の推定では、焼夷弾攻撃は、同一重量の破壊爆弾がヨーロッパ戦場でなされた戦略目標に対する精密爆撃より、少なくとも五倍の威力があることを示している。

だが、これらの統計的数字よりも計算外の大きな効果がある。

それは、こうした大規模の――史上まったく前例のない――国家的規模の破壊が、日本の戦争遂行意思に与える大きな、予測できない影響である」

第二十航空軍の首脳が、マリアナ基地にある第二十一爆撃兵団に、日本の都市を焼夷弾爆撃するように命令するにいたったのは、前記の見通しや、その他の研究から出たものであった。

一九四四年十二月十八日、ルメイやシェンノートが漢口を空襲して与えた損害は、東洋の都市の燃えやすい建物に対する焼夷弾攻撃はきわめて有効であるという科学者の見解と一致しているように思われた。

6 第二十爆撃兵団撤収を決定 top

しかし、これらはのちのことであって、第二十爆撃兵団の中国での作戦は終りに近づきつつあった。

一九四四年の末までに、関係者の誰の目にも、マリアナからの作戦が開始されれば、中国からの攻撃は必要でなくなることは明らかであった。

アメリカの下院議員、モンタナ州選出のマイク・J・マンスフィールドは、この月、中国のB29基地をおとずれ、翌年一月、大統領に報告してつぎのように述べている。

「成都の第二十爆撃兵団の将兵の感じていることは、第二十一爆撃兵団がサイパンにつくられた今となっては、成都基地は犠牲が大きいだけで効果はあまりない、ということである。

補給が困難、飛行場は不備、しかも攻撃目標とはあまり離れすぎている」

第二十爆撃兵団の将兵が中国から出たがっていたばかりでなく、シェンノートや蒋介石も、出ていってもらって、補給問題を楽にしたいと望んでいた。

在中国アメリカ大使パトリック・J・ハーレーも、一九四四年の十月末にワシントンヘの通信のなかで、彼らの撤退の要請を支持している。

ウェデマイヤー将軍は、統合参謀本部からの照会にこたえて、同じように第二十爆撃兵団はできるだけ早く他へ移すように具申した。

だが統合参謀本部としては、その決定を延ばしていた。

マッカーサー将軍が、一九四五年〔昭和二十年〕 一月九日に予定されるルソン島上陸のために、B29の支援を要請していたからである。

この作戦のはじまった三日後、ウェデマイヤー将軍は、再びB29の移動をせまった。

そこで、とうとう一月十五日に、アールドの提案によって、統合参謀本部は、これに同意した。

7 マッカーサー軍に協力 top

この間、戦場では、第二十爆撃兵団は、マッカーサーの作戦を支援するために、成都から日本軍航空兵力粉砕の目的をもって何回も出撃した。

マッカーサーの部隊がリンガエン湾に上陸する三日まえ、二九機のB29は、九州大村の飛行機の組み立て・修理工場を攻撃した。

一月九日には、フィリピン作戦の直接支援として、四六識の爆撃機が台湾基隆〔キールン〕の日本軍航空施設を襲った。

第二十爆撃兵団は十四日にも台湾を攻撃し、このときは五四機のB29が約三〇〇トンの爆弾を嘉義に投下し、相当な損害を与えた。

三日後、七九機のB29は、重ねて台湾を襲って新竹の施設を爆撃した。

この攻撃がなされている間にも、すでに数週間以前に作成された第二十爆撃兵団の撤収計画は実行されていた。

一月二十八日までに、すべての人員、飛行機、器材はインドに移された。

そして、ここで、第二十爆撃兵団の爆撃作戦の最終段階がはじまった。

こんどは南東地域連合軍最高司令官マウントバッテン卿の指揮のもとでの戦闘であった。

マウントバッテンは一九四五年はじめの数ヵ月間、第二十爆撃兵団の作戦指揮権を与えられた。

マウントバッテンは、のちにこの戦略爆撃機について、

「彼らは他の爆撃機では到達できない遠距離の目標に対してすぐれた仕事をした」

「私がとくに要求した遠距離地域への機雷投下作戦をシンガポール、サイゴン、カムラン湾で遂行した」

と述べている。

一月二十五、二十六日の夜を第一回として、B29はこの新しい一連の攻撃に出動し、これは二、三月にかけて続いた。

その間に二回、B29は中国の元の基地に帰り、そこから揚子江に機雷投下作戦をやった。

兵団の最後の出撃、四九回目の出撃は一九四五年三月二十九日、シンガポールの貯油施設に対する爆撃であった。

第二十爆撃兵団がその任務を終了するまでに、総計してB29は、中国とインドの基地から、のべ三〇五八機が出撃し、敵の目標に一万一四七七トンの爆弾を投下した。

結果は、当初期待されたほどにはいかなかったが、インドと中国からのB29の作戦は、この新しい爆撃機を最終的に試験するという重要な目的を果たし、戦域も「戦略的航空戦力の将来の大きな戦闘実験研究場として」よく貢献した。

将兵の大部分とB29は、二月二十日以後、対日最終段階の作戦に参加するためマリアナヘの移動を開始したのであった。

top

**************************************** |