|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

1 「隼」対「ムスタング」の決闘

|

太平洋戦争中期の日本陸軍主力戦闘機となった「隼」2型乙

|

1 「ムスタング」を撃墜 top

ノースアメリカンP51「ムスタング」といえば、第二次世界大戦におけるもっともすぐれた戦闘機のひとつとして、広く人々に知られている。

長大な航続力、軽快な運動性や強力な武装は、太平洋戦争初期の日本の「零戦」の優位を、そのまま連合軍側にうつしかえた、と考えてさしつかえないほどの脅威を日本軍にあたえた。

事実、高速一点ばりのアメリカ機にはめずらしい良好な運動性は、格闘戦なら絶対に負けないという、それまでの日本軍の戦闘機パイロットたちの自信をくつがえすものであったし、高速力にくわえて強固な防弾装置をもったP51は、大戦中期以降、すでに旧式化した「零戦」や「隼」などのパイロットたちにとって、もっともやっかいな相手だった。

とくに一九四三年以降、ビルマ戦線で、ひしひしとせまる連合軍側の強力な航空攻撃の矢おもてにたっていた、わが「隼」戦闘機隊にとって、このスマートな敵の新鋭戦闘機の出現は、その任務をさらに困難なものとした。 |

ビルマ戦線におくられたノースアメリカンP51C「ムスタング」:

米陸軍第10航空群第311戦闘大隊の所属機。檜大尉の撃墜したのも、この型だった。

|

戦後、生きのこったわが戦闘機パイロットのなかで、P51と交戦した経験のある人々は、だれもがP51をきわめて手ごわい相手だったと証言しているが、例外もあった。

当時、陸軍の飛行第六四戦隊の中隊長だった檜與平(ひのき・よへい)大尉がそれだ。

飛行第六四戦隊は、加藤「隼」戦闘隊として知られた伝統ある部隊だが、檜大尉のひきいる第三中隊の「隼」二型四機は、ビルマのラングーン上空で初見参のP51七機を攻撃、その三機を撃墜した。

それは、昭和十八年十一月、ビルマの雨季がようやく明けようとしているころであった。

歴戦の飛行第六四戦隊は次々にパイロットを失い、軍神と仰がれた加藤部隊長が戦死してからわずか一年半のあいたに、三人も部隊長がかわるという激戦ぶりだった。

鄒隊長は広瀬吉雄少佐。ながい雨季のあいだ、部隊はタイ国のドンムアン飛行場に後退、きたるべき雨季明けの戦闘再開にそなえて、訓練に明け暮れていた。

ある日、ビルマのラングーンにある第五航空軍司令部から、第六四戦隊に命令がつたえられた。

「敵はアキャブ付近に上陸のきざしあり、空襲も逐次本格化しつつあり。

広瀬部隊は、すみやかに一個中隊をビルマに派遣、第五航空軍の指揮を受けしむべし」

軍司令官田副(たぞえ)中将からであった。これを知った檜大尉は、さっそく広瀬部隊長の宿舎をおとずれた。ベランダでやすんでいた広瀬少佐を見るなり、大尉はきりだした。

「部隊長どの、檜の中隊をやっていただきます」

広瀬少佐はこの申し出をまっていたかのように、ほおえんでこたえた。

「うん、おれも君の中隊に行ってもらおうかと思っていたのだ。君の中隊が、いちばん訓練がよくできているからなあ」

まだ雲は多かったが、雨はすっかりあがっていた。

いよいよ、雨季が明けたのだ。檜大尉は中隊の九機で、半年ぶりにラングーンのミンガラドン飛行場に進出した。

そして、着陸数時間後には、はやくも敵が来襲するかも知れないとの情報がはいって、基地は緊張につつまれた。

その夜、敵はしっこく夜間空襲をくりかえし、待機所に待機していたパイロットたちを眠らせなかった。

明けて十一月二十五日、さすがに全員疲労の色をかくせなかったが、そんなことはおかまいなしに、昼ちかく、再び敵機来襲の情報がはいった。

その後に展開された戦闘のもようを、檜氏はつぎのようにのべている。

――私は部下の三機を指揮して上昇した。そして一時間ばかり上空の哨戒にあたったが、敵機は姿をあらわさない。

このとき、私の機の無線が故障したらしく、地上との連絡がぷっつりと切れてしまった。

私は、時計を見て敵機は侵入してこないものと判断し、約六〇〇〇メートルの高度から、いっきょに高度を下げ、着陸コースにはいった。

いままでの戦訓として、着陸前には上空に気をくばらねばならない。

私は編隊解散の合図をおくるまえに、ほとんど無意識に後上方をふりむいた。

すると、高度約四〇〇〇メートル付近にいままで見たこともない、単発の頭のとがった飛行機が七機、編隊をくんで飛んでいるのを発見した。

新型の戦闘機がここまで侵入してくるのは、航空母艦から飛びたつ以外にはない。

それとも味方機か、いやそんなはずはない。

私の頭脳は、一瞬、くるくる回転した。

だが、とにかく敵味方のわがらぬときは、接敵してみよ、というのが原則である。

私は、解散の合図を、敵発見の信号にかえて、たちまち急上昇にうつった僚機もそれにつづいた。

敵はすでに高位にある。低位から戦闘するのはきわめて不利だ。

なんとかして同高度戦闘をまじえたい。私はすばやく頭脳を回転させた。

と同時にまず太陽を利用しつつ敵の後方にもぐりぐんぐん上昇していった。

そうして、彼我の高度差が約二〇〇メートルくらいにちぢまったとき、明らかに敵機であることが確認された。

敵機との直線距離は約五〇〇メートル。

ちょうどそのとき、別の基地で、新しくやってきた少年飛行兵たちを訓練していた隅野(すみの)中尉機が、短機でそこから舞いあがりつつ、低位から攻撃を開始しはじめたのがみとめられた。

「あぶないっ! 隅野っ!」

私は機上で地団駄(じだんだ)をふむ思いである、敵機の性能は、どうも優秀らしく、しかも高位にあるのだから、隅野機の苦戦はまぬがれがたい。

敵機は、隅野機の後方にくらいついた。隅野機は必死で敵をかわそうとしている。

だが敵機は、はなれない。

敵機の射ちだす曳光(えいこう)弾が、ぶきみな光のたばとなって隅野機の尾部の後方に集中してゆく。

「あぶないっ! 隅野っ!」

私の手は汗でぐっしょりぬれた。

だが、どうすることもできない。

みるみるうちに敵味方の二機は、もつれあいながら、飛行場の上空に高度を下げていった。

ながい時問のように思われた。

だが、その問わずか数十杪。私はわが方がまだ、いくぶん不利な態勢にあることを知ってはいたが、いまはもう一刻も猶予(ゆうよ)できない。ただちに隅野機の救援にむかった。

私は翼を急激にふった。戦闘開始だ。

私は敵の編隊長機にたいして、あさい角度で、後上方攻撃をかけた。敵機を照準眼鏡にぴたりととらえ、三〇メートルまで肉薄した。米軍のマークがあざやかに見える。まず座席付近に一連射を集中した。

ドドドッー と私の機の機銃が火をはいた。

だが、敵機は、その空中性能に自信があるのか、あるいは操作をわすれかのか、戦闘を開始しても大きな増槽(落下式補助燃料タンク)をおとさないそして一撃をうけると、いとも無造作(むぞうさ)に反転した。

その途中で、ぱらりと増槽が落ちた。

見ると白い敵機の腹部が私の眼前にさらされている。

私は、そこをねらって一連射をたたきこんだ。

その瞬間、敵機の翼の付根付近が、ばらばらともげて分解し、そのまま敵機は、地上めがけてつっこんでいった。

(檜與平著『つばさの決戦』光人社刊より) |

この日の戦闘で、檜大尉のほか、木下准尉と隅野中尉が、それぞれ一機ずつおとし、合計三機のP51撃墜を記録した。

このうち、一人のパイロットはパラシュートで降下してとらえられたが、しらべによって、第七飛行団長ミルトン大佐であることがわかった。

彼は訊問にたいし、撃墜されたのではなく、エンジンの故障でおちた、と主張していたようだ。

しかし檜大尉は、敵の編隊長機を攻撃して、機体の一部を吹きとばしたことを確認しており、これがミルトン大佐の乗機であったと想像される。

翼の付根付近が、パラパラもげて分解したと見えたのは、ラジエーター・カバーのことであり、液冷エンジンの致命部であるラジエーター(冷却器)をやられたことが、簡単におちた原因と思われ、ミルトン大佐がエンジンの故障でおちたと考えたのも一理はあろう。

檜氏はこのとき、これが敵の新鋭P51「ムスタング」であることを知らず、帰って敵機目録表をしらべてわかったという。

午後再びやってきたので空中にあかって見ると、かつおぶしのような特徴のあるとがった機首と、胴体下面後方にラジエーターがついており、P51であることを再確認した。

おそらく、陸海軍を通じて、これがP51「ムスタング」をおとした最初と思われるが、檜大尉はこのあと、戦隊の黒江大尉と相談して、航空本部にP51が出現したこと、ならびに「隼」二型で対抗できると報告した。

では、P51は「隼」にとって、らくな相手だったかというと、けっしてそうではなかった。

はじめ檜大尉は、落下タンクを両翼につけたP51に接近したとき、友軍の双発戦闘機(二式複座戦闘機「屠龍」(とりゅう)ではないかと思ったらしい。

このように、おもくて空気抵抗のおおい増槽をつけたままであったことが、P51にとって大きなハンディとなったようだ。

開戦当時、圧倒的優勢をはこった海軍の「零戦」ですら、増槽をおとし忘れたか、なんらかの故障で増槽がおちないまま空戦にはいったときには、やられている。

「隼」とP51では設計の時期がちがううえ、エンジン出力だけを例にとっても「隼」二型の一一五〇馬力にたいし、P51は一六八〇馬力と格段の差があったので、性能的にも大きなひらきがあったが、低高度では運動性にまさる「隼」が善戦したようだ。

だが、確実にいえることは、檜大尉のような優秀なパイロットなら、「隼」二型でもP51に勝つチャンスはあったということだ。

しかし、敵が優速を利しての一撃離脱戦法をとる場合は、対抗手段がなかった、というのが事実ではなかろうか。

檜氏はこののち、P51の奇襲をうけて右足をなくしたが、一年後には義足をつけて再び大空に復帰、少佐に進級して、今度は日本本土上空でP51をおとしている。

このときの乗機は「隼」ではなく、新鋭の五式戦闘機だったが、檜氏にとってP51は比較的やりやすい相手であり、むしろカーチスP40のほうが強敵であった、とのべている。

また、別のベテラン・パイロットはP40はらくな相手だったが、P51には苦戦した、といっており、同じ飛行機にたいする評価も、個人の体験によってかなりちがうことをしめしている。

|

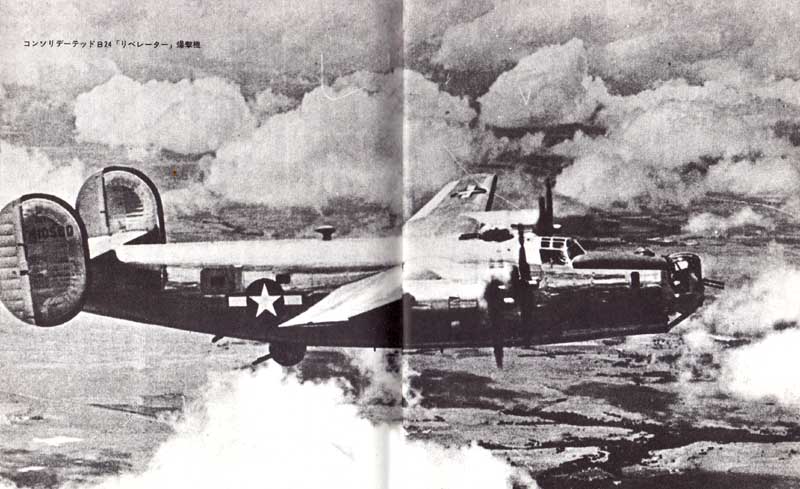

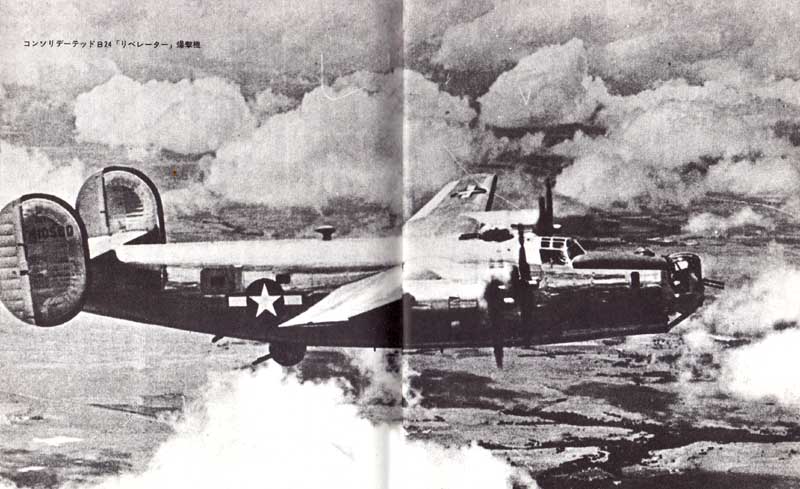

コンソリディテッドB24「リベレーター」爆撃機

|

2 B24「リベレーター」をやっつけろ! top

十一月二十五日、初めて来襲したP51を三機おとした。

だがその日は、一日中、夜になっても敵はやってきた。

イギリス空軍にくらべると、アメリカ軍はしつこかった。

あくる二十六日早朝、またもや米軍のノースアメリカンB25爆撃機一〇機がやってきたが、そのうち二機を撃墜した。

そして二十七日、再び米軍機がやってきた。

この日、ラングーン上空は快晴であった。

再度、檜氏に登場ねがおう。

――午前九時ごろ、けたたましく警報がはいった。

「敵戦爆連合の一〇〇機、アキャブ上空、南進中」

耳をうたがったが、事実とすれば、あと二時間あまりで上空にくる。

いままでに三〇機以上の編隊できた例がないのだが、誤報かもしれない。

しかし、とにかく準備はしておかなければならなかったので、食事の準備をはやめに命じた。

連日の激闘を案じて、部隊から黒江大尉がやってきた。

百万の味方をえた思いだ。

こちらは「隼」七機と二式単戦(キ四四「鍾馗」)一機の総数八機、最近の私は、胃腸をわるくしたのと疲労で、食事も湯のみに一ぱいていどしかできず、すでに体力的には戦闘不能であった。

私は命令をくだした。

「敵は戦爆連合できているが、かずをおそれてはいけない。最初に戦闘機を撃滅する。ふだんの訓練と思ってやれ」

命令をあたえおわると、私はまっさきに飛びあがった。

高度七〇〇〇メートル、身体がひやりとする。南方特有の青空がまばゆい。

真綿をちぎったような断雲かういている。

正午すぎ、ラングーン北方に大編隊を発見した。敵は、いくつかの梯団(ていだん)にわかれ、ミンガラトン飛行場を左側に見て、北方から、ラングーン市街の上空に侵入しようとしている。

敵の数はB24(コンソリデーテッド「リベレーター」四発爆撃機)約五〇機と、三〇機以上の戦闘機群であり、これにたいして味方は八機。一〇対一の戦闘だ。

私は、すばやく翼を急激にふり、僚機に敵発見を知らせるや、いちはやく敵爆撃隊の側上に位置している一機のP38(ロッキード「ライトニング」)めがけて、さっと襲いかかっていった。と、わずか一連射で、敵機はかんたんに火をふき、おちていった。

つづいて、僚機が、敵の戦闘機群の上におしかぶさっていった。

交錯(こうさく)する弾道、目にもとまらぬ直線と曲線とがからまりあい、もつれ、彼我の精神と技術が、死の火花をちらしあった。

一機、二機、三機、……敵の編隊が、右旋回してラングーン郊外にたっするころには、約一〇機の敵戦闘機が、火花につつまれておちていった。

このとき、ふと部下の戦闘状況を見ると、二式単戦に乗っていた鈴木四郎少尉が、ちょうどP51を追って機首を引きあげたところだった。

だが、鈴木機のうしろには、別の敵機がくいついて射撃を初めている。

たすけようと思ったが、とても間にあわない。

息をのんで見まもっている目のまえで、鈴木機はきりもみとなっておちていった。

だが、敵の爆撃隊は、まだ無傷のままで残っている。私は、敵戦闘機との戦いを隅野中尉たちにまかせて、前方をゆく敵の爆撃編隊を追った。

距離はぐんぐんつまった。エンジンはフル回転だ。約二五〇キロも敵を追いつづけた。

ここまでくると、味方機は、もう山本伍長機がついているだけだった。

だが、敵B24は、四五、六機が、堂々たる編隊を組んで帰還しようとしているではないか。高度は約六〇〇〇メートルである。

どこから攻撃したらいいか?

私は、獲物をねらう鷹(たか)のように、一瞬、すきをねらっていた。と、このときだ。

弱冠(じゃっかん)一九歳の少年飛行兵山本伍長が、さっと前方から、B24にとびかかっていった。

「待てっ!」とおしとめることも、もちろん、空中ではできない。私は息をのんで見まもった。

と、一瞬、猛烈な敵の火網が、山本機をとらえた。ぱあっと、山本機が火をふいた。

そしてそのまま、機首を下げてつっこんでいく。

落下傘がひらいた。仙本伍長が、燃える愛機から脱出したのだ。

「元気でいろよ、山本伍長!」

私はいのるような気持で、落下傘をみおくった。

むらむらと怒りがこみあげてきた。

「ちくしょうっ!」

歯がみするおもいで、私は前上方から単機で、バリバリッと攻撃をしかけていった。

敵は編隊をくずした。

猛烈な敵の火網が、私の機の翼端をかすめてゆく。

このとき、死と生の境界を、私は一瞬、かい間みた気がした。空戦のうずは、もはや海上に出ていた。

B24、五機の編隊が、すこしずつおくれはじめた。

しかしその上方には、P51四機が目を光らしている。

よし、この戦闘機群をけちらしてやるぞ!

私は高度をとり、P51編隊の後上方にでた。

さいわい敵機は、まだ私の存在に気づいていない。

私は距離をつめ、一機のP51を照準眼鏡にとらえた。敵は、ゆうゆうと飛んでいる。

私はほくそえんだ。確実に敵を喰える。

そう自信のもてる距離まで、私はじりじりと間合いをつめた。

距離一〇〇……九〇……八〇メートルー ドドドッと、私の機銃が火をふいた。

たった一撃だった。敵機は、火をはき、きりもみになって墜ちていった。

と、ほとんど同時に、私の攻撃に気づいたのこりの三機のP51が、ぱっと左右にわれて、下方にちっていった。

そして、たちまち視界から消えていった。

私は、ふかく追わなかった。

目標を、再びB24の編隊に向けた。

五機編隊のうち、二機のB24が、はるかに遅れている。

よしっ、こいつも喰ってやる!

私は遅れている最後尾の敵機の前方に出た。B24の大きな図体(ずうたい)が、はやくも照準眼鏡からはみだしている。

私は一連射をかけ、くるりと反転すると、こんどは後下方から、ドドドッと射弾をおくりこんだ。

弾丸が敵機の左側のエンジンにすいこまれていく。

だが、なかなか火をふかない。それどころか、反撃も猛烈をきわめた。

私は肉薄した。ついに左外側のエンジンが火をふいた。

――よしっ!

私は自信をふかめ、なおも肉薄した。

敵弾が花火のようにつきすすんでくる。

だが、ここでひるめば、私の負けだ!

私は恐怖と戦い、それをのりこえ、おのれのよわい心を鞭(むち)うった。

ドドドッと、私の機銃が火をふいた。

こんどは、傷ついたB24の左内側のエンジンが火をふき、ぴたりと停止した。

敵機は急激に平衡(へいこう)を失い、巨体がぐらぐらゆれてかたむいた。

火と煙が、もうもうと巨体をつつんでいる。

たまりかねたか、B24は、急激に機首をさげはじめた。

私は油断(ゆだん)なく、周囲の空を警戒しつつ、高度をさげてゆく敵機を見まもった。

――ああ、あの火のなかで、敵の搭乗員たちが、けんめいに機を回復させようとしている!

敵味方をのりこえて、あわれさが、一瞬、心をよぎった。

だが、戦争は、そんな感傷をゆるしはしない。私は、激しく頭をふって妄想(もうそう)をはらいのけた。

見ると、傷ついたB24は、最後の力もつきはてたのか、激しく巨体をふるわせ、にぶい音響を発しながら、飛沫(ひまつ)をあげて海中につっこんでいった。

(前出『つばさの決戦』より)

|

もともと、「隼」は戦闘機同士の空中戦のために設計された飛行機であり、設計された当時の陸軍の見通しの誤りから、一二・七ミリ二挺以上の機銃は装備できない構造になっていた。

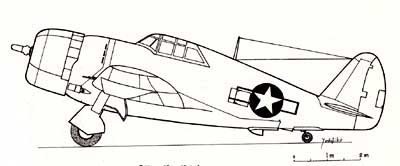

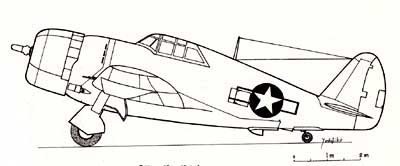

これは連合軍のP40やP51が一二・七ミリ六挺、P47「ザンダーボルト」や「スピットファイア」Mk5Aが一二・七ミリを八挺もつんでいたのにくらべると、いかにも貧弱な武装であった。

それでも、対戦闘機戦闘では、得意の格闘戦に相手をひきこめば「隼」は有利に戦えた。 |

リパブリックP47D20RE 「ザンダーボルト」

|

敵のうしろにまわりこむことさえできれば、機銃の多少はたいして問題ではなかった。

だが、重装甲と重武装で厳重にまもられたB24のような大型爆撃機にたいしては、打撃力の不足は明らかであった。

いくら命中弾をあたえてもおちないB24にたいし、パイロットたちは自殺にもひとしい肉薄攻撃をくわえるしかなかった。

そしてある者は最後の手段、体当りによっておとそうとした。

B24体当り撃墜の第一号は第六四戦隊の渡辺軍曹だったが、この時は体当りを意図してぶつかったのではなく、攻撃に熱中したあまり、近よりすぎてぶつかったといったほうが適切だった。

つぎは上口十三雄(かみぐち・とみお)伍長だった。

彼はB24来襲をきくと、機関銃のついていない訓練用の「隼」でとびあがった。

はじめから、体当りを意図しての攻撃であることは明らかであった。

彼は後方から接近し、プロペラでB24の胴体をかみくだいてこれをおとし、自分はパラシュートで生還するというはなれ業をやってのけた。

完備した防弾鋼板と防火装置によって守られた機体内に、七人から一一人の乗員が乗り、一二・七ミリを一〇挺も装備しているB24にたいし、一二・七ミリ二挺と、貧弱な防弾装置しかもたない「隼」による攻撃が、どれはどの勇気と犠牲を必要としたかは、想像を絶するものがあったのである。

3 不屈の「隼」だましい、片足でかえる

top

今日は何か何でも、敵をのがしてはならない。

すでに一機をおとしている檜大尉は心に余裕をもってそう考えた。

前方には、必死にのがれようとしているB24が一機。陸地からはかなり遠くなっていた。

メーターを見る。燃料はまだある。

「隼」の長大な航続力がありがたい。

弾丸! これも残っている。

すでについてくる味方機はなく、ひろい空申には敵と味方と、一機ずつしかいない。

だが、ふしぎに、さびしさも恐怖もかんじなかった。

攻撃だ! 檜大尉は速度をあげ、前方の獲物を追った。

敵機の上方をかけぬけるようにして前にでると、くるりと反転して真正面から攻撃にうつった。

たがいに弾丸を撃ちあいながら、ものすごいスピードで接近する。

あわや衝突! 敵のパイロットの顔がはっきり見えるほど接近したところで、「隼」は冀をひるがえして上昇した。

ちらっとふりかえった檜大尉は、左のプロペラがひとつ停止しているのを目のはしにとらえた。

しめたっ! 思わずほくそえんだ大尉は、とどめをさそうとB24の後上方で反転した。

大尉がやられたのはこのときである。B24のSOSでかけつけたP51が、ひそかに背後からしのびよっていたのだ。

――突然、下方から、がくんとつきあげられるような衝撃をうけ、私は暗くらっと、激しい目まいにおそわれた。

その瞬間、操縦桿(そうじゅうかん)がひかれたらしく、機は上昇の姿勢をとった。

――あっ、P51!

あわてて急旋回したとき、下から上へ、幻のごとくつきぬけていく一機のP51を、私ははっきり見た。

――不覚だった。

と思ったが、すでにあとの祭である。 |

檜輿平大尉:写真は中尉時代、愛機「隼」1型とともに

|

全身がしびれ、腹から下の感覚がない。

座席には黒い滑油がながれこんで、機がぐらぐらとゆれている。

だが操縦桿をもつ手は動いている。

――手はやられていない。足だな。

私はいそいで状況を判断した。

目がかすみ、霧のようなものが目の前にたちふさがっている。目をこすって座席を見た。すると、見えた!

ころかっている航空長靴、血! 左手で右足をさする。

ぬるりとした感触が航空長靴をとおしてかんじられる……足首がない。

ふわっと気が遠くなった。これでおれの飛行機乗りの生命もおわりか!

ふっと仲間たちからおき去られていくさびしさがこみあげてきた。

私は愛用のマフラーを首からはずして、太腿(ふともも)をしばった。

そして、もう一回むすぼうとしたとき、またもP51の攻撃をうけた。

私はかろうじて射弾を回避した。だが、意識はうすれ、機はきりもみになって落下しはしめた。

が、その途中で、私は、はっと意識をとりもどした。頭がぼんやりしている。

しかし、けんめいに機を水平にもどしてから、私は無意識のうちに太腿のところを、しっかりとむすんだ。

座席は、滑油でまっ黒だ。そして、この滑油にまじったどろんとした血が、どんどんふえていた。

――ああ不覚であった。残念だ。油断がいかん。

なんとしても、後悔だけが先にたってならない。がんばって見ひらいている目先が、だんだんもうろうとしてきた。

海岸線まではまだ遠い。だが、なんとしてもたどりつきたい。

――支那戦線では福山大尉が、両手に負傷したので、ハンカチを口にくわえて操縦桿をしぼり、基地までかえってきた例示ある。

おれだって、きっとかえってみせるぞ。せめて陸地まで……。

計器のガラスに顔をうつしてみたら、まっさおだった。まるで死人の顔のようであった。

一面に鳥肌(とりはだ)だっている。

海岸線が白く見える。私は海にひきこまれていくような昏迷(こんめい)とたたかっていた。

そして、愛機を海岸線の方にもってゆこうとした。

だが、すぐその海岸線が見えなくなり、目のまえにひろがった霧はこくなるばかりであった。

檜、こんなところで不時着してはいかんぞ。基地まで、がんばれ!

聞きおぼえのある声が耳もとできこえた。いや、そんな気がした。

その声は、亡き加藤部隊長の声だ。しかし、この声には、いかなることがあろうとも、したがわねばならない。

――はい、基地までかえります。

私は、力をふりしぼって、傷口をしぼりなおした。どろどろした滑油がからだをぬらしている。

羅針盤(コンパス)に顔をすりつけるようにしてE(東)に針路をきめた。

さいわいなことにエンジンは、なお快調である。

陸地まで飛んだ。しかし、方角がわからない。

私は、腰から手拭(てぬぐい)をとって鉢巻(はちまき)をしようとした。

だが、目がまわってどうしても飛行帽がとれない。

速度計も高度計も破壊されていた。

針がピンピンとはねている。腕をみると、血の色がなく鳥肌たっている。

――おれも、いよいよ、これで死ぬのかなあ。

さびしさが、もうろうとした意識のなかに、どっとこみあげてきた。

それは死にたいする恐怖ではなく、戦友たちから離れていかねばならないことにたいするさびしさであった。

目の前がだんだん暗くなってきた。

――もう最後のときがきたのかもしれない。

かつて、ローウィンで自爆しかけたときのことが、このときになって、またありありと思いうかべられた。

それはローウィンに対する第二回目の強襲のときであった。

安間大尉ほか三名がやられた二日後のことである。私も傷ついて、基地までかえることは不可能だと判断された。

しかし、同時にまた、ここで自爆したら、敵の戦果になって残念だというおもいが強くしてきて、私は、山のなかで自爆しようとおもいなおした。

そして、どうやらそこまで飛んでこられると、こんどは欲がでてきた。

――山のなかまで飛ぼうとおもえば、こうして飛べる。それなら基地までだって、飛ぼうとおもえば飛べるぞ。

さいわいなことには、エンジンもだいじょうぶなら、燃料も残っている。

――よしっ、こうなったら、かえれるかかえれないか、とにかくやってみよう。

私は、そのとき、ふらふらと飛んでいたが、飛んでいるうちに「ちくしょう、おれとしたことが不覚だった」とにがい悔恨がこみあげてきた。

「やっぱり、攻撃するときには、うしろを見なくちゃいかんな」とおもう。

また、意識がもうろうとしてくる。ほかの人も、死ぬときはみんなこんな気持かなとおもう。だが、愛機は飛びつづける。

――そうだ、ローウィン攻撃のときも、たしかに、いまと同じ状態だった。

とすると、あのとき基地までかえれたんだから、こんどだってかえれる。

ふしぎな自信のようなものが、ふいに胸のなかにうかんできた。

だが、すぐにまた、昏迷がおしよせてきた。

約三〇分、くるしい飛行がつづいた。

高度は約三〇〇〇メートルくらいか。

愛する部下や、部隊長、黒江大尉などの顔が、次々にうかんでくる。

いくたびか睡魔(すいま)と幻覚(げんかく)が遅いかかり、遠のいていった。死神も黒い手をひろげて、しわがれた声で誘惑した。

「……もうだめだよ。……おれのふところへくるがよい。ずっと安らかだよ……」

しかし、そのたびに、力づよい、なつかしい声が、それをうち消してくれた。もう時間は消えていた。

いつのまにか、私は加藤部隊長機の僚機だった。

――どれくらいの時間が、それからたったか。

ふと気がつくと、私は一機で飛んでいる。隊長機の姿など、どこにも見えない。

――ここはどこだろう?

私は目をこすり、頭をつよくたたいた。歯ぎしりして下を見ると、バセインの上空であった。

私はここで、二度ばかり上空を旋回した。だが、目がかすんで飛行場がみつからない。

ここへ着陸したとて、この傷の手当の方法もあるまい。

万一の僥倖(ぎょうこう)をかけて、ラングーンまで行こう。

ラングーンには、かわいい部下もいる。病院もある。たとえ途中で死んでも悔(く)いはない。

気がおちついてきた。くるしいなかを飛びつづけた。いつのまにか、飛行機はおもわぬ上昇をしていた。

ふと下を見ると、十字の滑走路が見えた。胸になにかこみあげてきた。

――基地だっ!

私は助かったと思った。着陸を決心すると、心に余裕が出てきた。

――そうだ、右足がだめなんだ。格納庫を右にして降りよう。でないと危険だ!

速度感覚がにぶっている。フラップも故障ではない。

ずしんと滑走路に着陸はしたが、滑走路のはしまでいっても、とてもとまりそうにない。

意識がだんだんうすれていった。スイッチをきったから、火災の心配はない。

だが速度がおちないので、おもいきって左足を踏んだ。すると、飛行機は、くるりと一回転してとまった。

もうなにもわからなかった。気がついてみると、砂煙りをたてて始動車がはしってきている。

プロペラがたんにとまったと思っているのだろう。中隊の兵隊がかけつけてきた。

「おい、損害はなかったか?」

「はい。鈴木少尉どのが戦死されました」

「それだけか」

「はい、山本伍長が落下傘降下であります。地上勤務員には損害ありません」

また、気がとおくなった。

「中隊長どの!」

さけぶ声が遠くの方にきこえている。

からだを動かされて、はっと気がついた。

「おい。損害はどうか!」

自分では気がつかすに、同じことをいって座席から立ちあがろうとしたが、へなへなとなって立てない。

そうして、私はまた、気が遠くなっていった。(前出『つばさの決戦』より) |

「隼」戦闘機は、日本陸軍飛行部隊の花形で、日本人にはもちろん、連合軍には「オスカー」とよばれ、海軍の零戦とともに広く知られた単座戦闘機であった。

そして前述のように、太平洋戦争後半にいたるまで、第一線で活躍した。

さて、この「隼」戦闘機は、どのようにして生まれたか。これを語るには、「隼」を製作した中島飛行機製作所、その創設者、中島知久平(ちくへい)氏のこと、また設計者の小山悌(やすし)技師のことなどにふれなければならない。

話は、四〇年ほどさかのぼる。

top

**************************************** |