|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

9 もっと強い戦闘機を

|

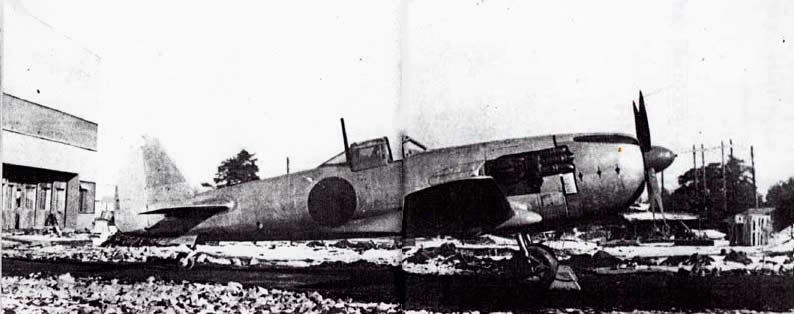

4式戦闘機「疾風」キ84:日本で最初の2,000馬力級本格的重戦であった

|

1 キ八四の設計始まる

昭和十六(1941)年四月一日、半年をこえる闘病生活ののち、ようやく体力を回復した小山悌(やすし)技師長が出社した。

ひさしぶりに見る部下たちは顔ぶれこそかわっていたが、設計室に、なにかぴーんとはりつめた空気がみなぎっていた。

彼が入院しているあいだ、実にさまざまなことがおこった。

まず、視察旅行さきで病いにたおれた十五(1940)年の八月、会社は彼を取締役に任命した。

四○歳になるかならないかの若い重役であり、中島のような大会社としては、異例の抜櫂(ばってき)だったといえよう。

つづいて十月には、朝日新聞社が設定した長尾賞を受けた。

飛行機設計における、多年の功績をみとめられた栄誉であったが、当時病床でおもい不眠症に苦しんでいた小山にとっては、受賞をよろこぶどころではなかった。

十一月に入ると、空力班長の糸川英夫技師が病院にやってきて、会社をやめたいといい出した。

これからますます多忙になろうという矢先、若手でもっとも有能な彼にやめられては大きな痛手になる。

この大事な時期になんで……とおもわないでもなかったが、本人の意志とあればやむをえなかった。

そして十二月、決定的な太平洋戦争が勃発(ぼっぱつ)した。

この十二月八日は、奇しくも小山がのちに副長となった中島飛行機三鷹研究所の地鎮祭の日でもあった。

朝のニュースで開戦の報を知って集ってきた参列者たちは、いちように驚きの色をかくすことはできなかった。

彼らは日本が、少なくとも陸軍には、米英相手に十分に戦える戦闘機がないことを知っていたし、強大な敵の戦力をあなどるほど楽天家ではなかったからだ。

十二月末、キ四三、キ四四につづく次期戦闘機「キ八四」の設計要領が、陸軍から中島飛行機に内示された。

(一)エンジン 「ハ四五」(海軍名「誉(ほまれ)」、日本出始めての二〇〇〇馬力級エンジン)

(二)最高時速 六八〇キロ以上

(三)上昇力 五〇〇〇メートルまで四分三〇秒以内

(四)行動半径 キ四三程度

(五)着陸速度 キ四四以下(二型甲で毎時一五〇キロ)

(六)武装 一二・七ミリ機関銃二挺(胴体)二〇ミリ機関砲二門(主翼) |

要するに「隼」と「鍾馗」のよい点をかねそなえたうえに、それをさらに上回る速力と武装をもつ戦闘機、ということである。

当時の日本の代表的戦闘機だった陸軍の「隼」と海軍の「零戦」が、ともに一〇〇〇馬力そこそこのエンジンを積んだ軽戦的傾向の強いもので、最高時速も五〇〇キロ台であったことを考えると、二〇〇〇馬力エンジンを積んで六八〇キロをたす戦闘機というのは、かなりの飛躍であった。

しかし、アメリカやイギリスでは、すでに二〇〇〇馬力級エンジンを積んだ試作戦闘機が飛び、時速六〇〇キロ時代に突入していたし、試作機から量産となって、戦列にくわわるのが三年先ということを考えると、むしろ当然すぎる要求だったといえよう。

それに中島の設計陣にしても、九七戦とキ四四によって軽戦と重戦の両極端を経験し、キ四三ではどっちつかずの苦労をさんざんなめたあとだけに、設計陣のひとりひとりが、つぎの戦闘機はかくあるべし、というイメージをもっていた。

だから彼らは、なんのためらいもなく、この仕様を具体化するための検討にとりかかり、あけて昭和十七(1942)年一月十七日には、会社側の見解を陸軍に提出することができた。

これをもとに、中島と軍とのあいだに何回か検討と折衝(せっしょう)がかさねられ、四月になって小山技師長の復帰とともに本格的な設計作業が開始された。

小山はキ八四の要求仕様を見て、ほぼ達成できる自信をもった。

だが、ふたつの点てこの実現に疑問をいだいた。

そのひとつは、まだ完成されたとはいえない試作中のエンジン「ハ四五」の信頼度。

もうひとつは、試作機の完成は設計開始後一年以内という、異例の強行日程にたいする疑問だった。

彼は考えた。

キ四三は加藤部隊長の超人的な統率力と戦法によって、いまのところ敵戦闘機に勝っているが、はじめから軽戦的思想で設計されているだけに、武装は貧弱で性能向上もそうおおくはのぞめない。

すると、敵の新鋭機に対等にたちむかえる戦闘機がないことになってしまう。

いまは戦争だ。時間との勝負である。

強力な新鋭機を、少しでもはやくつくったほうが勝ちだ。

なんとしてもやりとげなければならないと――。

エンジンのほうは、関根技師長以下の荻窪工場の技術陣を信頼しよう。

小山は西村節朗技師に基礎設計のまとめ、すなわち他社でいう設計主務者的な役割りを命じ、これに飯野技師、近藤大尉(中島の技師だが、召集後技術将校となって設計室に戻っていた)らを配して、基礎計画や計算をいそがせた。

この基礎計画では、ほぼ実機のアウトラインや構造などが図面上できまり、重量や性能、操縦性といったものも、かなり正確に計算からわりだすことができた。

そして、六月ごろには、はやくもキ八四の具体的な設計仕様がきまった。

これによると、主翼面積は一九〜二一平方メートルで、ほぼキ四三と同じだが、全備重量はキ四四を上まわる三二五〇キロとなり、翼面荷重は一七〇キログラム/平方メートルに達する見込みとなった。

好むと好まざるとにかかわらず、重戦的な性格となる。

日本がある時期、重戦か軽戦かの岐路にたたされたとき、重戦への移行をためらったことについてしばしば批判されているが、これはそれほど単純な問題ではない。

世界各国でも、これについては、それぞれの国の事情などから結論をだしたが、日本には、この判断をむずかしくした別の原因があった。

それはすべての軍備や兵器の計画にあたって必要な、仮想敵国はどこかという問題で、陸軍はソ連、海軍はアメリカとそれぞれ目標がちがっていたこと、つまり国論が統一されていなかったことだ。

ソ連には本来、軽戦的な考え方があり、イ15などはその代表的なものであった。

これにたいしアメリカは、大馬力エンジンにものをいわせる重戦的思想があった。

南方作戦が念頭になかった陸軍は、もっぱら身がるで格闘戦に強い戦闘機を指向し、九七戦のような軽戦の極致ともいえるものを造り上げた。

ところが、敵はソ連ではなく米英にかわったため、太平洋戦争中期には米英の重量級戦闘機に圧倒されることになったが、ではノモンハンのとき、もし重戦的な戦闘機を造っていたらどうであったか。

おそらく、九七戦が見せたような、あのすばらしい戦果をあげることはむずかしかったのではないか。

ずっとあとのことになるが、一九五一年に勃発(ぼっぱつ)した朝鮮戦争の初期、アメリカのジェット戦闘機F80やF84がソ連のミグにさんざんにやられたことがあった。

これは、アメリカ議会でも問題になり、どうしてアメリカの戦闘機は弱いのかと非難の声がたかまった。

その理由は、アメリカの戦闘機は安全、通信、電子装置などの重装備によって重くなっている。

これにたいし、ミグの方は最少限の装備で、きわめて身軽にできていたため、空戦になると簡単にアメリカ戦闘機のうしろにつくことができた。

ちょうど、十数年前のノモンハンにおける、ソ連機・イ16にたいする日本機・九七戦のようなものであった。

結論として、ミグに勝つには単機格闘戦をさけて、高速を利しての編隊による一撃離脱戦法を採用する以外にない、ということになったようであるが、これはノモンハン事件の終末に、ソ連側が九七戦にたいしてとった戦法や、太平洋戦争でアメリカ軍が零戦や「隼」にてあったときにそうせよ、と教えていた戦法と同じである。

歴史は繰り返すというが、基凖がかわりこそすれ軽戦か重戦かの問題では、いまでも決定的な解答はだされていないのである。

「隼」のもっとも致命的な欠点は、武装の貧弱なことだった。

戦闘機は、なにをおいても武装が強くなければならない。

従って、次期戦闘機の武装は強力なものにしたい、ということは、かねてから小山技師長がいだいていた希望であった。

幸い、キ四四で各種の火器のつけかえをやり、最大四〇ミリ機関砲までのデータはそろっていたので、胴体の機首部分に一二・七ミリ、主翼内に二〇ミリをそれぞれ二挺ずつ装備することは、なんのためらいもなかった。

また、これまで空中火災のときのパイロットの安全を考えて、胴体内には燃料タンクをいれなかったが、防弾タンクの採用によってそれが可能になったことは、機体の設計をらくにした。

主翼の平面形は、ほぼキ四三と同じだが、構造はキ四三の三本桁にたいし二本桁とした。

そして、前桁を強化して、ほとんどの荷重を受持たせるようにした。

主翼面積は、例によって一九平方メートルと二〇平方メートルの二種をテストすることにしたが、キ四三などとちがって、翼端部のみの交換で翼面積をかえられるようにした。

飛行機の性能に重大な関係のある主翼翼型(断面)は、NN二を胴体にちかい部分に、NN二一を翼端にちかい部分に使って、翼の厚さを弦長の、一六・五%から八%まで変化させた。

NNという記号は、ニッポン・ナカジマの頭文字をとったもので、わが国でひろく使われていたムンクのM6を改良した一連の翼形であった。

この翼形は捩り(ねじ)モーメントがゼロという特性をもっているため、激しい飛行操作をしても迎え角がかわりにくいという利点があった。

とくに、戦闘機などでは急旋回や急降下引き起しなどのときに、激しい負荷がかかって主翼がしなる。

もしこのとき、主翼がねじれて迎え角がかわったりすると、操縦不能になってしまうことがある。

垂直尾翼が水平尾翼よりずっとうしろにあるのは、キ四四ですでに経験ずみで、射撃のときの飛行機のすわりをよくするのに有効だったからである。

小山は、マリー技師のもとで九一戦の製作にたずさわっていたころ、パイロットたちから、弾丸がよくあたらない、という苦情をきいた、にがい経験があった。

標的を完全に照凖器のなかにいれ、命中間違いなしと思ったのに、さっぱり命中しないのはどうしたことだ、とパイロットがいうのである。

その原因は、射撃中に飛行機が直進せずに、横すべりしてしまうからであった。

九七戦では、この点を改良して賛辞をうけた。

戦闘機で、弾丸の命中率の悪いものほどしまつの悪いものはない。

ほかがどんなにすぐれていても、この点だけで落第となる。

小山は、これまでにない重武装のキ八四のため、機体設計のすべてを射撃性能の向上に結集した。

戦闘機とは、要するに射撃するための道具なのである。

主翼の重い結合金具を省略すると同時に、運搬、生産、修理などの便利さも考えて、九七戦で実施した胴体を中間で分割結合する方式は、その後、キ四三、キ四四にも採用されたばかりでなく、海軍の零戦をはじめ、日本の単発機にひろく使われるようになったが、もちろん、このキ八四にも使われた。

この胴体のつなぎ目には、めくら板をいれて、これを両側からサンドウィッチ状に挟むようになっていた。

この板は胴体の断面と同じ形をしており、一部に操縦索をとおすための小さな穴があいているだけのものなので、モノコック式胴体の強度をますのに、きわめて有効であった。

飛行機の胴体は内部がつつぬけになっているため、火災などがおこると、内部は空気の対流作用で前から後に火がはしる傾向があるが、この胴体結合部のめくら板が、火災のときの対流をふせぐ防火壁の作用もした。

こうして基礎計画がおわると、実際にものを造るための設計作業が開始された。

このあいだに、軍側による図面上の審査、さらに木で実物と同じ大きさの模型をつくり、いわゆるモックアップによる審査などが行われ、その結果に基いて設計変更や計算のやりなおしを行ない、十一月には一応、設計作業を終了した。

|

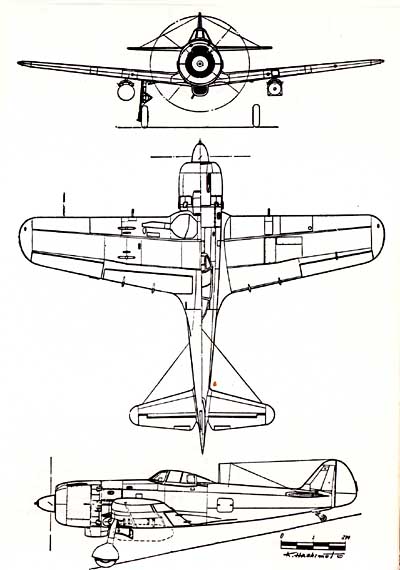

三鷹研究所機体部で完成したキ17。排気ガス・タービン過給器をつけ、10,000メートル以上の高度で時速698キロをだす予定であった

|

2 しのびよる転機 top

技師長はいそがしい。キ八四の基礎設計が完了し、第一課(基礎設計グループで西村技師が課長)から第二課(製作図面を造るグループで太田技師が課長)に引き渡されると、ただちにつぎの設計テーマをあたえなければならない。

キ八四は、中高度用の戦闘機として計画されたものだが、つぎの目標は、高空を侵入してくる敵の爆撃機を迎撃できる高々度戦闘機だ。

アメリカが、B17を上回る、成層圏を飛ぶ超大型爆撃機を開発中であろうということは、十分に予想されたからだ。

キ八四の設計が第二課にうつされると同時に、第一課から、かなりの設計メンバーが第二課にうつって応援することになったが、小山技師長はキ八四の基礎設計をおわった時点で、西村、青木両技師、加藤大尉らのメンバーをつぎの開発テーマに取り組ませた。

彼らは、キ八四の設計作業を見ながら、一方で高々度戦闘機の基礎計画をすすめた。

この戦闘機には、キハ七の試作番号があたえられ、この年の十一月には、青木邦弘技師が基礎設計図をもって新設の三鷹研究所に移っていった。

このころ、一般国民にはあまり認識されてはいなかったが、奇襲と速攻による大勝利をもって開始された太平洋戦争に、徐々にではあるが、ひそかな転機が訪れようとしていた。

その最初のものは、小山技師長が復帰して間もない昭和十七(1942)年四月十八日に行われた、米軍機による初の日本本土空襲であった。

これは、ドーリットル中佐指揮のもとに、ひそかに太平洋上の空母「ホーネット」から発進した、米陸軍のノースアメリカンB25爆撃機一六機によるもので、東京、横須賀、名古屋、四日市、神戸などが爆撃と銃撃をうけた。

奇襲は完全に成功した。突然、なりわたった空襲警報に、一般国民はとまどうばかりだったし、かんじんの防空部隊ですら、虚をつかれたかたちで手がでなかった。

「隼」戦闘機の全力を、外地の戦闘にだしてしまっていたからであった。

そのため、内地防空をうけもつ防空部隊には、近代的な高速爆撃機を迎撃するにはあまりにも非力な九七戦しかない、というありさまだった。

防空戦闘機がない。そこで、マレーからビルマに転戦していた、キ四四増加試作機のみで編成されていた独立飛行第四七中隊が急拠よびもどされたが、あいつぐ消耗で、十六(1941)年十二月三日に福生を出発したときには九機だったキ四四は、わずか三機にへっていた。

この空襲による直接の被害はたいしたことはなかったが、日本の軍官民にあたえた心理的ショックはきわめて大きかった。

とくに山本五十六連合艦隊司令長官は、このために従来から彼が主張していた、アリューシャンからミッドウェーをむすぶ広大な線上で敵機動部隊を撃滅する作戦の強行をとなえ、ついにこれがほかのすべての作戦に優先して行なわれることになった。

六月五日、巨艦「大和」以下の連合艦隊はミッドウェーを攻撃、結果はうらめにでた。

「赤城(あかぎ)」「加賀(かが)」「飛龍(ひりゅう)」「蒼龍(そうりゅう)」の主力空母四隻、三二二機の艦載機と多数の熟練したパイロットをうしない、それまで連戦連勝たった無敵日本軍の神話はうちくだかれた。

ミッドウェー海戦を転機として、アメリカ軍の反攻の圧力は、にわかに日本軍に重くのしかかってきた。

八月七日には、日本軍が建設中だったソロモン群島のガダルカナル島に有力なアメリカ軍が上陸、この小さな島をめぐって両軍の激しい攻防が開始され、日本はとどまることのない消耗戦の深みにのめりこんでいったのである。 |

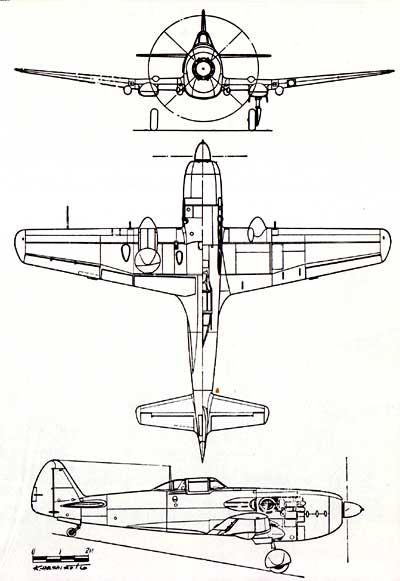

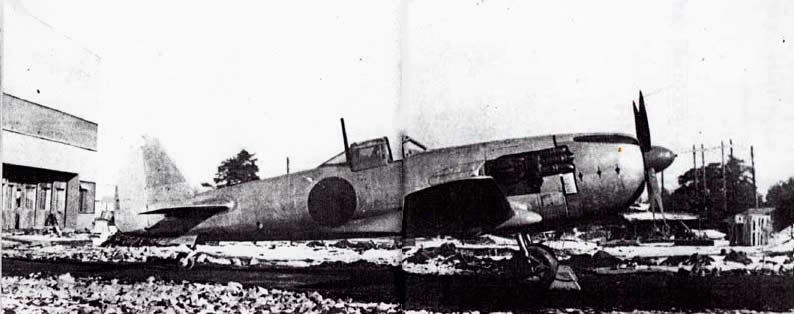

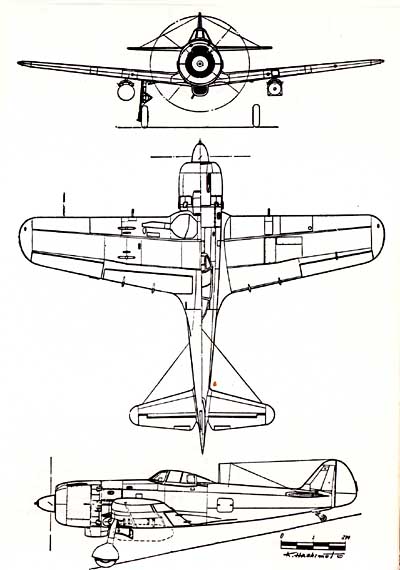

キ87高々度戦闘機:B29迎撃用としてキ84にひきつづき

設計にはいったが、1機のみの試作におわった

キ87試作高々度戦闘機

乗員:1 発動機:ハ219ル2,040馬力(高度11,000メートル)

プロペラ:金属製定速4翼 全幅:13.423メートル 全長:11.82メートル

全高:4.49メーl・ル(水平) 主翼面積:26平方メートル

自重:4,383キロ 全備重量:6,100キロ

翼面荷重:235キロ/平方メートル 馬力荷重:2.49〜3.1キロ/馬力

最高時速:698キロ(高度11,000メートル)

上昇力:6,000メートルまで7分44秒 実用上昇限度:12,855メートル

航続距離:約1,600キロ

武装:31ミリ機関砲2、20ミリ機関砲2、爆弾250キロ

|

このころになると「隼」の量産も軌道にのり、中島飛行機の太田工場の生産ラインからは、毎日数機ずつが完成してテスト飛行に飛びたっていた。

そして加藤部隊長なきあともがんばる、ビルマの飛行第六四戦隊や五九戦隊にたいしても、新しい飛行機の補充が行われた。

しかし南太平洋のアメリカ軍と同様に、この方面のイギリス軍も、しだいに陣容をたてなおして勢力を増強し初めていた。

これに反して、わが航空部隊は酷使につぐ酷使で、戦隊長、中隊長クラスがあいついで戦死し、機材の激しい消耗もあり、旺盛な士気だけでは、どうにもならない転機をむかえようとしていた。

3 大東亜決戦機 top

さて、キ八四の設計作業が一段落した時点では、エンジンが一六センチも前にでたので機首はのび、重量も初めの計画より二五〇キロもふえ、三五〇〇キロにもなる見込みとなった。

設計図面は、できたそばから試作工場に送られた。設計完了までの日数が約八ヵ月。

まれにみるはやさだったが、軍と約束した試作完了まで、あと四ヵ月とちょっとしかない。

試作工場もまた、驚くほどのピッチで作業をすすめた。

九七戦いらい、キ四三、キ四四とひきつづいて似たような構造をとり、しかも設計的にいよいよ洗練されて、つくりやすい構造となっていたことが、試作をはかどらせた。

軍との約束期限は、四月一日を設計開始として、ちょうど一年後の昭和十八(1943)年三月末であったが、陸軍のパイロットや軍人たちのなかには、約束の期限内完成をあやぶむものもかなりいたようだ。

そんな声は中島の関係者たちの耳にも入ってきたが、彼らはかえってファイトをもやした。

そして驚くべきことには、昭和十八年三月はじめ、ジュラルミンの肌もまぶしい第一号機が完成したのである。

慎重な整備点検をうけたキ八四第一号機は、さっそく会社のテスト・パイロット吉沢氏によって、ジャンピングやホップンクのテストが行われた。

強制冷却のためのファンから、軽いサイレンのような独特の音を発するキハ四は、連日のテストの結果、操縦性にこれといった重大な欠点は見いだせなかった。

キ八四完成の報は、ただちに航空本部や飛行実験部に伝えられ、福生(ふっさ)からは、さっそく岩橋少佐らが引取りにやってきた。

福生にうつされたキ八四第一号機は岩橋譲三少佐が主任となってテストを開始したが、六月には第二号機と強度試験用の第三号機も完成して、社内でも並行してテストが行われた。

このあいだに飛行実験部は、新しくできた航空審査部の組織下に入ることとなり、組織も飛躍的に拡大されて、文字どおり陸軍新鋭機開発のメッカとなった。

試作された各種の機体のテストと審査で多忙をきわめていたが、なかでもキ八四にかける期待は大きかったので、岩橋主任のもとに黒江少佐や神保少佐といった陸軍きっての名パイロットたちもくわわって、テストすることになった。 |

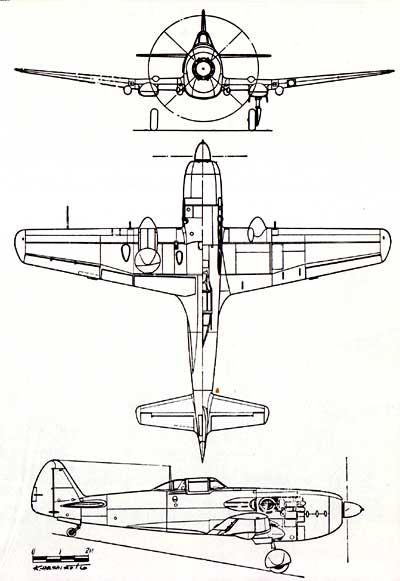

陸軍4式戦闘機「疾風=はやて」(キ84)

乗員:1 発動機:ハ45-21型1,660馬力(高度3,000メートル)

プロペラ:金属製定速4翼,直径3.10メートル 全幅:11.30メートル

全長:9.92メートル 全高:3.385メートル(三点)

主翼面積:21平方メートル 自重:2,680キロ 全備重量:3,750キロ

翼面荷重:179キロ/平方メートル 馬力荷重:1.18〜2.32キロ/馬力

最高時速:624キロ(高度6,500メートル)

上昇力:5,000メートルまで6分26秒 実用上昇限度:11,000メートル

航続距離:1,745キロ 武装:21ミリ機関砲2、12.7ミリ

機関銃2、爆弾:510キロ

|

熟練したパイロットは、初めのひと飛びで、はたしてこの飛行機がものになるかならないかがわかる、といわれる。

キ四三、キ四四のどちらよりも強力なエンジンをもち、キ四四より操縦性にくせのないキ八四は、パイロッ卜たちに好感をあたえた。

操縦性としては、補助翼の利きをよくするために、翼端をなおす程度でよい。

ほかの実用面は、これから審査の段階でおってきめることにし、とりあえず中島は、生産準備を初めてよいのではないか。

テストパイロットたちの報告をもとに、軍はそう判断した。

そして、試作中の審査と並行して生産準備を始める、という異例の処置がとられた。

このため、八月から生産にかかって翌昭和十九年三月までに八三機もの増加試作機がつくられた。

これらはつくりながら改良をくわえていくというやり方だったので、こまかい部分がいろいろちがった、

いくとおりかの機体ができあがった。

ちょうどこのころ、立川の陸軍航空技術研究所にいた筆者は、頭上を飛ぶ数が日ましにふえていくキ八四の、たのもしい姿をあおぎ見た記憶がある。

ところで、運命とか数字には不思議な一致があるようだ。

ドーリットル中佐が日本本土を空襲した昭和十七(1942)年四月十八日からちょうど一年後にあたる十八(1943)年四月十八日、ミッチェル少佐のひきいるロッキードP38戦闘機隊は、ブーゲンビル島視察におもむいた山本連合艦隊司令長官の乗る一式陸攻を撃墜した。

そして機数も、一年前のB25のときと奇(く)しくも同じ一六機だった。

四・一八・一六の数字は、明らかに日本にとって不吉な数だった。

山本長官の死はしばらく極秘とされ、約一ヵ月後に発表されたが、日本海軍ばかりでなく全国民にあたえたショックは、ドーリットルの日本初空襲の比ではなかった。

そして、これをきっかけに航空決戦の激しさが、あらためてクローズアップされ、「山本元帥につづけ」「一機でも多くの飛行機を前線へ」のスローガンとなって航空機工場をゆさぶった。

キ八四が生まれたのは、このように戦況がこれまでの均衡(きんこう)を失って、ようやく連合軍側に有利に展開し初めているときだった。

かの有名なラバウル基地にたいする敵の激しい航空攻撃は、十七(1942)年夏ごろ開始されたが、この年の暮れから翌十八(1943)年にかけて、陸軍航空部隊も増援のためぞくぞくと送り込まれた。

「隼」で編成された飛行第一、第一一の両戦隊も九〇機あまりをもって進出したが、連日一〇〇機以上の大編隊でやってくる敵の攻撃の前には、たちまち消耗の一途をたどるほかはなかった。

それに、強力な武装と装甲をもつ連合軍の新鋭機にたいして、わずか一二・七ミリ機銃二挺という貧弱な「隼」の武装では、どうあがいても勝ち目はなかった。

太平洋戦線だけではない。ビルマや中国戦線でも、「隼」の三倍から四倍の機銃をもつ、P51やP40の新型機に苦戦をしいられていた。

敵を追いつめて一撃をくわえても火をはかないもどかしさ、追撃しようにもぐんぐんひきはなされてしまう無念さに、パイロットたちは歯ぎしりした。

「もうじきすばらしい戦闘機ができるそうだ。これさえできれば敵の新鋭機などものの数(かず)ではない。

そしてこの戦闘機で、戦局を一気に挽回(ばんかい)するのだ」

福生(ふっさ)でテスト中のキ八四について、こんなうわさが前線の将兵たちのあいたでささやかれるようになり、彼らの期待と希望は、いつの間にか、まだ見ぬこの新鋭戦闘機を「大東亜決戦機」とよぶようになっていた。

そんななかにあって、福生におけるキ八四のテストは、たいしたトラブルもなくすすんだ。

そしてあるとき、第二予定高度である高度六五〇〇メートルにおいて、審査主任の岩橋少佐操縦の一号機が、六二四キロの水平最高時速を記録した。

この数字は計画の六五〇キロには達しなかったが、これまでの日本の陸海軍戦闘機の公式速度としては最高のものであった。

この記録が航続距離の延長や武装強化などの要求による、重量増加の悪条件のもとでだされたことは、キ八四の実用性能を裏書きするものとして明るい希望がもたれた。

このほか、急降下では時速八〇〇キロという、キ四四についで日本での最高速度をマークし、性能とともに頑丈な機体の強度を実証した。

従来の零戦や「隼」などが、時速六五〇キロ程度のつっこみ速度で、機体に振動が発生したのにくらべ、まさに隔世(かくせい)の感があった。

心配された離着陸性能もほとんど問題とならず、実用化はもはや目前と思われたが、いくつかの欠点も指摘された。

それは設計の問題というより、日本の工業水準に起因することだった。

すなわち、本来一〇〇オクタン燃料の使用を前提に設計された「ハ四五」にたいし、当時の日本の燃料事情では最高で九一オクタンの燃料しかえられなかったために、エンジンがオーバーヒートをおこしやすいこと。

それに、プロペラの電気作動がスムーズにいかない、無電機がうまく働かない、といった電気関係のトラブルが多かった。

このため昭和十九(1944)年三月十三日の軍需審議会では、一応保留となったものの、これらの解決を前提として、月末には「四式戦闘機」として制式採用がきまった。

そして「隼」いらいの習慣となったニックネームも、「疾風(はやて)」とつけられた。

このとき、キ八四と同時に審査されていた三菱製の双発重爆(中型爆撃機といった方がふさわしい)キ六七も制式採用がきまって、四式重爆「飛龍(ひりゅう)」となり、ここに「大東亜決戦機」のペアが誕生した。

昭和十九年四月、海軍は後継機の開発が思いどおりにいかないまま、開戦いらいの零戦と一式陸攻のペアにたよらなければならなかったのにくらべ、ややおそすぎたとはいえ、陸軍の機種変換は、比較的スムーズだったといえよう。

4

奇跡のエンジン top

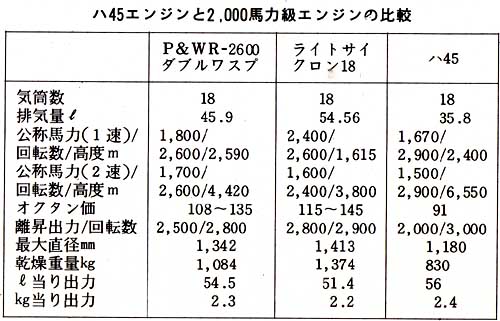

キ八四の心臓としてその性能を決定的にしたのは、「ハ四五」エンジンのすぐれた設計にあった。

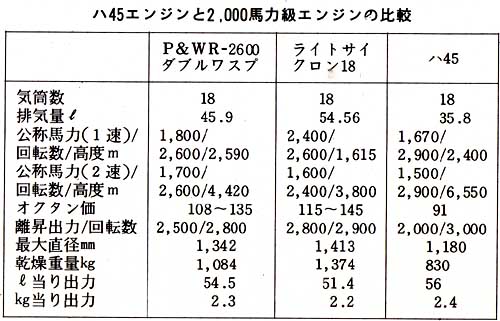

同時期にアメリカで使われていた二〇〇○馬力級エンジンとくらべてみると、右表のようになる。

これを見てもわかるように、二〇○○馬力級のエンジンのなかでは、もっとも高いリッターあたりの数字をしめし、高空でほぼ同出力のプラット&ホイットニーR二六〇〇ダブル・ワスプにくらべて、排気量は二〇%も小さく、重量で二五四キロも軽かった。

そのうえ、戦闘機用エンジンとして大切な要素である直径は一六・二センチも小さく、これは正面面積に換算するとほぼ二二%に相当する。 |

|

しかもこれらの性能が、いろいろな資材が欠乏していた時期に、九一オクタンという低質の燃料で発揮されたのであった。

「ハ四五」エンジンの開発が開始されたのはキ八四よりずっとはやく、まだキ四三(「隼」)が制式になるかどうかもわからずに四苦八苦していた、昭和十四年末のことであった。

このころ、中島荻窪工場では、「寿(ことぶき)」についで設計した複列一四気筒の「栄(さかえ)」エンジンの好性能に気をよくし、太田工場とは反対に活気にあふれていた。

そして「栄」を基礎に、一八気筒の高出力エンジンの開発案がでて、中川良一技師がこれを担当することになった。

ちょうどこのころ、中島では、成功したハ一一五(「栄」は海軍名称)エンジンに、さまざまな改造をくわえて馬力向上のテストをやっていた。

冷却効率をあげ、潤滑に工夫をくわえ、吸排気系をかえるなどの改造で、一時的にではあるが最高出力一二二〇馬力のハ一一五を、一四〇〇馬力にパワーアップすることに成功、これが新エンジンの企画決定のひとつのめどになった。

予定では昭和十五(1940)年九月末に設計完了、十六(1941)年三月三十一日、第一号機完成ということだったが、荻窪工場の関根技師長以下の総力をあげての努力によって二週間もはやく完成、月末にはテスト台に取付けられる、という異例のスピードであった。

設計主務者的な役割りをはたした中川技師は、ほっとひと息ついたものの、心中にはぬぐいきれない不安がわだかまっていた。

画期的な新エンジンを設計するにあたり、絶対に必要とする条件がふたつあった。

ひとつは、エンジンの部品を造るための材料、もうひとつは、高性能エンジンに必要な良質燃料の確保である。

このエンジンについては、開発の途中から海軍が注目し、一五試「る」号エンジンとして、成績いかんでは採用される見込みが大きかった。

そこで、中川技師は、これらの疑問点について海軍側の意向を確かめたかった。

当時の航空技術廠長は、軍人でありながら東大工学部に学んだことのある、海軍きっての航空技術通である和田操(みさお)中将であった。

昭和十五(1940)年六月、海軍ではこのエンジンの可能性を確かめるため、和田中将みすがら中島の荻窪工場を訪れている。

このとき、中川技師はもっとも気がかりなエンジンの材料と、高オクタン・ガソリンの供給について和田中将にただした。

技術に明るい中将は、中川技師の質問の意味をよく理解し、全力をあげて必要資材を確保しようと約束した。

だが、試作第一号エンジンが完成した昭和十六(1941)年では、事情がだいぶかわっていた。

アジア情勢はだんだん険悪の一途をたどり、アメリカやオランダなどで、鉄鉱資源や石油などの、戦略物資を日本に売らないようにしよう、という動きが出始めていた。

のちに中川技師の懸念(けねん)は現実となるが、このときはまだ、和田中将の努力で燃料も資材も確保されていた。

従って、テスト結果は予想外の成果をおさめ、社内はもとより海軍側にもよろこびの声があがった。

このころになると、陸軍も採用する意向をしめし、正式に「ハ四五」の名称がつけられることになった。

正面面積が「ハ一一五」といくらもちがわないのに、二〇〇〇馬力もでる「ハ四五」エンジンを、新しく計画中のキ八四試作戦闘機に使用するように指示されたのは当然で、海軍も同様に、開発中の双発陸上攻撃機P1Y1(のちの「銀河(ぎんが)」)に使うことをきめた。

一〇〇〇馬力のエンジンとあまり大きさのちがわない二〇〇〇馬力エンジンということから、一部の人たちからは“奇蹟のエンジン”とさえよばれるようになったが、このエンジンの高性能の秘密は高圧縮、高回転にあった。

これは、小さなエンジンから大きなパワーを引出す方法として、当然のことだが、設計と生産にはいろいろ問題がある。

たとえば、一八本のシリンダーを取付ける小型軽量のクランク・ケースは、従来のような肉厚の鋳鉄(ちゅうてつ)やアルミ鋳物(いもの)ではむずかしい。

そこで、特殊鋼の精密鍛造(たんぞう)によることにした。

シリンダーの冷却も、これまでのようなあらいピッチの冷却フィンでは間にあわなくなった。

そこで、大きめに鋳造(ちゅうぞう)されたシリンダー表面に、フィン(ひれ)を工作機械によってけずりだす方法がとられた。

ところが、これでは旋盤でけずるのに時間がかかりすぎるし、材料も不経済である。

そこであれこれ考えたすえ、シリンダーにうすい冷却フィンを植え込むことをおもいついた。

このころ、アメリ力でも、同じようなことをやっていたらしく、ずっとあとになって、撃墜されたアメリカのB29のエンジンにも、それと同じ方式がとられていた。

このほか、潤滑油の問題、キャブレター、発電機など、一四〇〇馬力の「ハ一一五」では問題にならなかったことが、二〇〇〇馬力の高性能ゆえに「ハ四五」では、新しい問題として解決されなければならなかった。

従って、このエンジンの高性能は、けっして“奇跡”の産物などではなく、精密な技術のつみかさねによってえられたものである。

このことが、のちに戦争の旗色が日本側にとりますます悪くなってから、工作上や整備上の泣きどころとなって、ハ四五「誉」(ほまれ)が、むしろ、悲劇のエンジンとなったことに関連があるようだ。

なにしろ戦争末期には、日本の陸海軍の新鋭機のほとんどが、このエンジンを装備していたからである。

だが戦後、アメリカでテストされたキ八四「疾風」に装備された「ハ四五」の二一型は、一四〇オクタンという良質の燃料を使って、推定二二〇〇馬力をだしたと伝えられ、基本的には、やはりすぐれたエンジンであることを実証した。

|

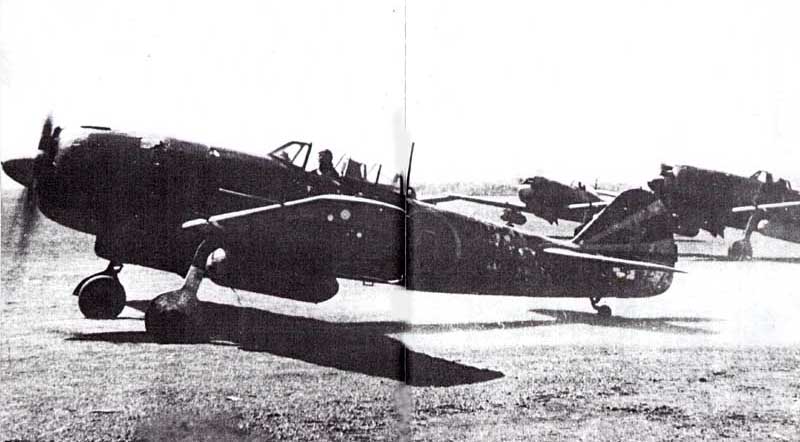

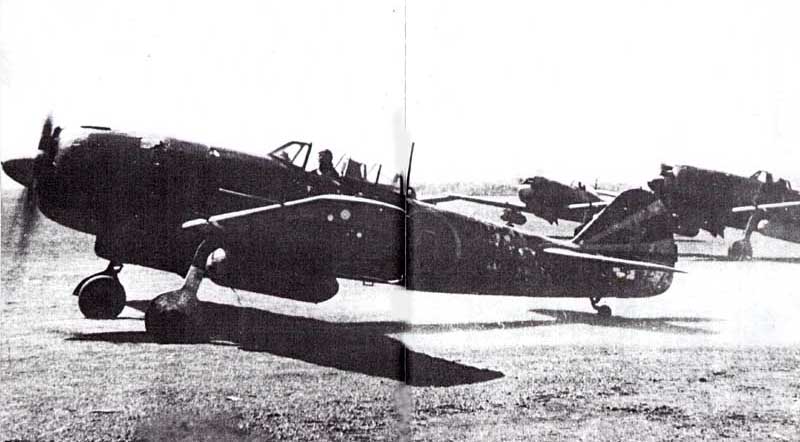

精悍な機体に闘志をみなぎらせて滑走路にむかう」飛行第52戦隊の「疾風」。

岩橋少佐は、この戦闘機の育ての親であり、そしてこの機で戦死した

|

5 岩橋隊長の奮戦 top

優美ではあるが「隼」よりいちだんとたくましく、頼りになりそうな戦闘機。それが前線の飛行団長から、再度の飛行実験部長として福生(ふっさ)に戻ってきた今川一策(いっさく)少将の、キ八四「疾風」にたいする第一印象であった。

キ八四の審査主任は岩橋譲三少佐で、小柄ではあったが、きびきびした青年将校だった。

三月の一号機引き渡しにつづいて、中島から送られる試作機がふえるにつれ、福生飛行場での審査は熱をおびていった。

昭和十八(1943)年十月、増加試作機がかなり機数がそろったところで、実用試験のための実験中隊が編成され、基地を水戸にうつしてテストがつづけられた。

これは事実上、部隊編成のための準備と考えられるもので、パイロットたちの慣熟(かんじゅく)訓練もかねていた。

明けて昭和十九(1944)年、水戸基地での実用試験をおわったキ八四実験部隊が、神奈川県の海軍厚木(あつぎ)飛行場にほどちかい中津飛行場にうつり、いよいよ正規の実戦部隊編成が行われたのは、三月初めのことであった。

この部隊は正式に飛行第二二戦隊と命名され、ここに日本陸海軍を通じて最新鋭の「疾風」戦闘機隊が誕生した。

戦隊長は、もちろん最初からキ八四を育ててきた審査主任の岩橋少佐。訓練は、いままでにもまして激しいものとなった。 なぜなら、このころの中国大陸戦線では敵の空軍力が着々と増強され、P47「ザンダーボルト」やP51「ムスタング」などの強力な敵新鋭機に、「隼」は数的にも質的にも劣勢におかれていた。

はやくから「疾風」のうわさを伝えきいていた第一線からは、この事態に対処するため、一日もはやく新鋭戦闘機の進出をのぞむ声がしきりであったからだ。

七月上旬、ついに待望の「疾風」戦隊出陣の日はきた。

訓練予定を二ヵ月はやくきりあげた第二二戦隊は、次々に中津飛行場を離陸、激戦つづく戦場の空にむかった。

基地は中支の漢口、第五航空軍の指揮下に入ることになった。

第二二戦隊にたいする期待はあまりにも大きく、彼らは長距離空中移動のつかれをいやす間もなく、翌日からただちに出撃しなければならなかった。

彼らはその期待にそむかなかった。

P51もP47も、もはやそれほどおそれる相手ではなくなった。

火力、格闘性ともに「疾風」がまさっていることが証明された。

このため第二二戦隊はひっぱりだこで、あちこちからの要請に応じ、いそがしく転戦しなければならなかった。

その出現があまり頻繁(ひんぱん)なため、敵側では「疾風」の戦隊がいくつも進出したものと思い込んだらしいが、実際は一個戦隊のみ、機数にして三〇機たらずであったことは、緒戦の「隼」に似たケ−スだった。

新鋭の高性能機は、それだけ整備にむずかしさがあり、急造の前線飛行場の貧弱な設備では、思うような整備ができなかった。

それに、なんといってもまだ故障のおおい試作機の域を完全に脱していなかったので、稼動率(かどうりつ)が悪かった。

くわえて、一〇〇オクタン燃料を使うよう設計されていたハ四五エンジンに、低質の燃料を使わなければならなかったため、本来の性能が十分に発揮できなかった。

そのほか、ブレーキ故障、プロペラ・ピッチ可変機構の不調などによって飛べない機体がふえるのに、補給は思うようにつづかなかった。

これでは、どんなに優秀なパイロットと機体をもってしても、戦力を維持することはできない。

しかも相手は名にしおうシェンノート将軍の精鋭第一四航空軍と中国空軍をあわせた四〇〇機。

補給も、物量にものをいわせてゆたかであった。

このような状況下にあって苦戦と酷使をしいられた第二二戦隊は、わずか一ヵ月あまりでその活躍の幕をとじた。

あいつぐ転戦で戦隊保有機の半数以上をうしない、さらに戦隊長岩橋少佐が戦死する、という決定的な打撃をうけたからである。

機体の消耗、続出する故障による稼働率の低下には、さすがに豪勇(ごうゆう)をもってならした岩橋少佐もまいったらしい。

三個中隊そろっての出動はおろか、一個中隊分の機数もそろわない出撃が多く、ときにはわずか二機か三機ということもあった。

九月二十一日、早朝、暗いうちに前線飛行場を離陸したのは、岩橋少佐をふくめてたった三機だった。

しかも、一機は故障で途中から引返し、ついに二機になってしまった。

目標は敵戦闘機のむらがる西安飛行場、これでは自殺行のようなものだった。

岩橋隊長はそれでもつきすすみ、さしのぼる陽光のなかに劇的な最期をとげた。

――朝日をあびた黒っぽい滑走地帯から、今しも浮揚したばかりのP47一機の後上方から岩橋少佐がおそいかかった。

二つの飛行機の影が飛行場のなかをはしって、後方からせまる岩橋機の影のスピードは、異様なくらいにはやく迫力にみちていた。

距離一五〇で射撃がはじまった。

二〇ミリ二門、一三ミリ二挺の発射の煙の白い尾が、岩橋機の航跡にながれた。

「射った!」僚機はじっと見つめた。

つぎの瞬間、信じられないような光景を見た。憤怒(ふんぬ)の塊(かたまり)のような岩橋機が、ものすごいオーバースピードで射ちながら敵機にぶつかったのである。

二機は紅蓮(ぐれん)の火の塊りとなって、あわさった空間の一点からまた二つにわかれ、黒い尾の先に真赤な火の王を走らせた花火のようにはね飛んで、大地に衝突した。

何秒とかからない瞬間のできごとであったが、勇者――まさに戦闘機乗りの権化(ごんげ)といわれた岩橋少佐は、こうして死んだ。

(“疾風と隼”黒江保彦、「航空ファン」一九六三年十月号) |

岩橋少佐の戦死について、当時、少佐を第二二戦隊長としておくりだした飛行実験部長、今川一策少将は、つぎのように語っている。

「キ八四があまりにも強かったので、キ八四が配備されているところへは敵のP51もやってこない。

そこであちこちの前線から、軍司令部にたいし第二二戦隊を自分の方によこしてくれ、といってくる。

軍司令部や飛行団司令部の連中は、飛行機のことをよく知らないものだから、いわれるままに出動させた。

いくら岩橋少佐らの腕がよく、キ八四が優秀であっても、息つくひまもない転戦につぐ転戦では、たまったものではない。

たとえ、それが無理だと承知していても、戦隊長自身の口からそれはいえないし、彼は責任感の強い男だから、けっしていいださなかったろう。

このへんは上級司令部が、数おおい前線部隊からの要求を適当にコントロールして、もう少し重点的に使ってやるべきだった。

どうせそんなことになるだろうと思っていたので、私は第二二戦隊を八月中にはかえせ、といっておいたのだが……。

最後の日、岩橋は敵の西安基地からわずかに三〇〇キロの前線基地に移動した。

夜間移動なので未熟者は後方基地においていったため、たった三機だけの進出となった。

そして早朝出撃したが、一機故障で引返し、結局二機で攻撃を強行したわけだが、上級司令部の無理解のため、なんにもならない戦闘をやって、惜しい男をむざむざ殺してしまった」 |

戦争の局面が不利になってから出現した新鋭戦闘機キ八四「疾風」の、いたましい門出(かどで)であった。

top

**************************************** |