|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

3 単葉機時代の夜明け

1 二人のフランス人技師 top

日本の航空創設時代には、海軍はイギリス、陸軍はどちらかといえば、フランスからまなんだ。

その影響のもっとも大きなものは、大正八(1919)年一月にやってきた、ジャック・フォール砲兵大佐を団長とする約五〇人の航空技術指導団で、ときのフランス首相クレマンソーの好意で、日本陸軍のために派遣されたものであった。

当時は、イギリスもフランスも日本を後進国とみなし、航空についても、いろいろと援助や指導の手をさしのべてくれた。

フォール大佐がひきいてきたのは、将校二三人をはじめ、下士官以上五〇人で、みな各分野のそうそうたるメンバーであった。

とくにパイロットたちは、第一次大戦で活躍したエースたちで、一人をのぞき全部が陸軍の軍人だった。

しかも、クレマンソー首相は、これらの指導団の旅費と給与を、フランス政府の負担とする、という破格の好意をしめしてくれたのであった。

こんなこともあって、中島知久平所長はフランス航空技術の最新の情報をつかむことと航空機材の買いつけなどのため、大正九年五月、弟の乙未平(きみへい)をパリに派遣した。

乙未平はフランスに六年間いてその役目をはたし、昭和二年四月に帰国したが、このときフランスから、マリーとロバンの二人の技師をつれてきたのである。

マリーは、当時もっともすぐれた戦闘機として評判のたかかったニューポール29C1型の設計者であり、これは中島飛行機で国産化され、陸軍の制式戦闘機となり「甲式四型戦闘機」とよばれていた。

このような有名な戦闘機設計者が、なぜ日本にやってきたかというと、ヨーロッパでは第一次大戦もおわり、飛行機会社も比較的ひまだったからではなかろうか……。

それに、中島乙未平の熱心な勧誘も、大きな力があったと思われる。

ロバンはマリーの助手で、大学をでて、ブレゲー航空機社に勤めていたものをマリーにみこまれたらしい。

彼はまだ二六歳という若さで、年齢も経歴も似ているところから、とくに小山とは親しくなった。 |

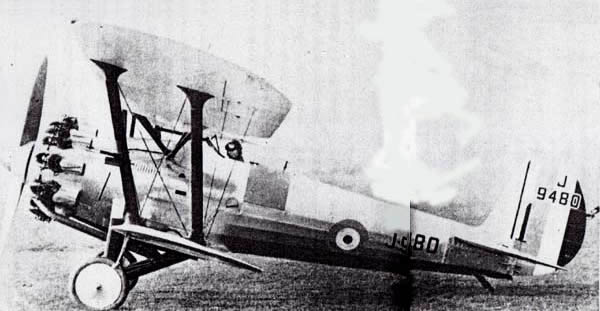

甲式4型戦闘機

乗員:1 発動機:三菱イスパノスイザ300馬力(高度0メートル)

プロペラ:木製固定ピッチ2翼,直径2.50メートル

全幅:9.70メートル 全長:6.51メートル 全高:2.50メートル

主翼面積:27平方メートル 自重:825キロ

全備重量:1,160キロ 翼面荷重:47キロ/平方メートル

馬力荷重3.80キロ/馬力 最高時速:232キロ

上昇力:2,000メートルまで5分35秒 実用上昇限度:8,500メートル

航続時間:2時間 武装:7.7ミリ機関銃2

|

この二人のフランス人技師が、中島飛行機にのこした功績は大きいが、同時に小山自身にとっても、学ぶところが多かった。

小山とロバンの親交についてはあとで述べることとして、入社後の小山のようすを追ってみよう。

大正十五年十二月に中島に入社した彼は、正月を東京ですごしたのち太田におもむいた。

寒さには、仙台でなれていたからどうということはなかったが、町になにもないのには閉口(へいこう)した。

となりの足利の方は、織物の町なので京都から織物を仕入れにくる商人などで活気があったが、太田の方は「呑竜さん」にお参りにくる人たちが泊る、ひなびた宿屋が、二軒あるにすぎなかった。

小山は、春日神社というふるい社(やしろ)の宮司(ぐうじ)の家の奥座敷をかりて下宿していた。

彼が配属になったのは検査部であった。当時は、陸軍がフランスのニューポール戦闘機を国産化した甲式三型および四型の量産を、年産五〇機程度の規模でやっていたが、検査部というのはこれらの機体をつくるのに必要な材料や中間工程の検査、さらに完成機のテストまでやっていた。

甲式三型も四型もともに木製の機体だったので、機械科出身の小山は、はがらずも木の勉強をしなければならなくなった。

当時、すでにヨーロッパでは木製機から金属機に移行中で、彼は木製機にしたしんだ最後の設計者だったのではあるまいか。

しかし、このときに学んだ木材の知識が、のちに金属材料の欠乏にともなって木製機をつくるときに大いに役立ったし、また、戦後から今日にいたる林業関係の仕事に関係するきっかけとなっているのかもしれない。

小山の属した検査部のほかに設計部と製造部があり、それぞれ奥井定次郎、栗原甚吾の二人が部長をやっていた。

いずれも中島知久平が海軍工廠造機部時代から目をかけていた人たちであり、彼らもまた、知久平を心からしたっていた。

奥井設計部長は海軍工廠時代、きわめて優秀な図工だったので、かねてから心にとめていた知久平は、まだ現役時代に奥井氏をよんで、つぎのような話をしている。

中島「東洋一の飛行機工場ができるが、そこへ行かないか」

奥井「へえ、そんなものができるのですか」

中島「そのうちにできる」

奥井「いつ、どこにできるのですか」

中島「絶対秘密なことだから、いまはいえない」

奥井「大尉が行かれるなら、私も行きます」

中島「よし、ではこのことは誰にもいうなよ」

(『巨人中島知久平』より)

|

このとき、奥井はまさか中島大尉が海軍をやめて自分で飛行機工場をつくるのだとは夢にもおもわず、海軍がどこかに、大飛行機工場を秘密のうちに建設するものとばかり考えたらしい。

製造部長の栗原甚吾は東北帝大専門部の機械科出身で、横須賀海軍工廠造材部のエンジン工場につとめていた。

のちに、機体ばかりでなくエンジン製造もやろうと考えていた知久平にとっては、絶対に必要な人物であった。

部長とはいうものの、まだ世帯の小さい中島飛行機では、なんでもやらなければならなかったらしい。

生産ラインからできあがった飛行機は、陸軍に引き渡すまえにテスト飛行をやらなければならないのだが、お客である陸軍の方がよく知っているので、テスト飛行は省略、地上運転だけで引き渡していたらしい。

その地上運転を栗原部長みずからやったという。

一年ほど検査部にいた小山は、フランスのマリー、ロバン両技師がやってきたので、フランス語ができる点もかわれて、彼らの仕事を直接手伝うことになった。

マリーとロバンには、それぞれ新築した洋風の家が、あてがわれた。

コニャックが珍しかった小山は、ロバンと一緒に、マリーの家に行ってよくごちそうになった。

マリーは仕事ではきびしかったが、私生活では気さくなおやじであったらしい。

ロバンは年齢が同じということもあって、小山とはよく気があった。

異国の生活になれないロバンにとって、彼はなにかと頼りになる友人でもあった。

2 陸軍戦闘機を四社で競作 top

機関銃をプロペラのあいだから撃つことを考え、第一次大戦におけるフランスの勝利、ひいては連合軍を勝利にみちびいた傑作戦闘機「ニューポール」の伝統をくむ29C1型を国産化した「甲式四型戦闘機」も、原型の完成が第一次大戦終了後とあっては、なんとも旧式の感はまぬがれなかった。

そこで、陸軍航空本部では、これにかわる高性能の新型戦闘機を開発するため、当時、陸軍の指定工場になっていた中島、三菱、川崎および石川島の四社にたいし、日本で初めてのこころみである競争試作を行なわせ、そのなかから、優秀なものを制式機に採用することをきめた。

この競争試作による発注方式は、井上陸軍航空本部長の発想によるもので、海軍より四年もはやく実施されたわけだが、これまで外国のものを買ってきてライセンス生産する(製作権を買って国産化する)か、改造によって注文をもらってきたメーカーにとっては、大きなショックだった。

なぜなら、もしこの競争に勝てば一定期間の注文が確保されるが、負ければ全く軍からの仕事がもらえないことになる。

とくに、中島飛行機のような個人経営の会社にとって軍からの注文がとだえることは致命的であった。

一方、軍が要求する性能がきわめてきびしいうえに、各社ともまだ自社の力だけで設計する自信はなかったので、外国から経験のある技師をむかえて、自社の設計陣を指導させる方式をとった。

中島は従来からニューポール社と接近していたこともあって、フランスのマリー、ロバンの両技師をまねき、大和田繁次郎、小山悌を補佐としてつけた。

これにたいし三菱は、ドイツのバウマン教授のもとで仲田信四郎技師を設計主務者、川崎は同じくドイツのフォクト技師のもとに土井武夫技師を主務者とする、それぞれ混成チームによつて設計を開始した。

三菱の試作戦闘機は、「隼(はやぶさ)」二型と名づけられた高翼パラソル型で液冷エンジンであったが、この設計チームには、のちの海軍「九六艦戦」や「零戦」の設計主務者となった堀越二郎技師も、入社間もない新人として参加していた。

川崎も液冷エンジンで、いかにもドイツ流のいかつい機体だったのにたいし、名機ニューポール29C1を生んだマリー技師の指導による中島の試作機は、空冷エンジン付きのきわめてスマートな機体であった。

各社とも意欲十分だったので設計試作は順調にすすみ、翌昭和三年五月には、いっせいに試作機が完成して陸軍の審査をうけた。

当時の試作過程としては、まず陸軍から計画要求がだされる。

それにたいして設計書をつくって提出し、審査をうける。

この戦闘機競争試作も、はじめは中島、三菱、川崎、石川島の四社が参加したが、石川島は図面審査でおちたので、実機をつくったのは前記三社だけとなった。

試作機は強度試験用と飛行試験用と二種類つくり、強度試験に合格したものだけが実際の飛行テストをうける。

強度試験は、実際の飛行時にかかる荷重の一三倍までこわれなければよいことになっていたが、これにパスしたのは中島と三菱機だけで、川崎機は自社内の荷重試験で、規定の荷重に達しないで主翼が折れてしまったらしい。

中島では試作がおわって社内荷重試験を行なったとき、一三倍ぎりぎりではあぶないと考えて、一六倍まで荷重をかけた。

主翼の荷重テストは、一定の重さの砂袋を一様に表面にのせ、少しずつこれをふやしていく。

ところが、マリーの設計は主翼鋼鉄桁の強度がたかかったため、一六倍の荷重をかけてもこわれず、翼端がしなって錘(おもり)がすべりおちて、それ以上荷重をかけることができなかったという。

荷重テストに合格した三菱機と中島機は、昭和三年六月、陸軍の所沢飛行場にもちこまれた。

空冷星型エンジンでどちらかといえば丸味がかった中島機と、液冷エンジンで直線的な形状の三菱機とは、きわめて対照的であった。

六月十三日、飛行テストはまず三菱機からはじめられた。

地上での強度試験には合格したが、三菱機は急降下テストで空中分解し、中尾テスト・パイロットは、日本におけるパラシュート脱出の第一号となってしまった。このため、中島機だけが最後にのこることになった。

中島では、この試作戦闘機をNCとよび、エンジンはのちの「寿(ことぶき)」の原型となった空冷のブリストル「ジュピター」の国産型を装備していた。

胴体は全金属モノコック、主翼は桁にフランスから輸入したニッケル・クローム・モリブデン鋼を使用するなど、これまでの木製機にくらべて近代的センスのあふれた構造だった

マリー技師は、彼のもっている金属製飛行機設計技術のすべてを、彼の面子にかけてこの試作戦闘機につぎこみ、設計図は、ほとんど彼がひいた。

小山はその図面を日本語に訳したり、試作の手配や工場との連絡などをしてマリーをたすけた。

この仕事をしているうちに、彼はフランス式の飛行機設計法や近代的な金属製機の構造など、多くのことを学びとることができた。

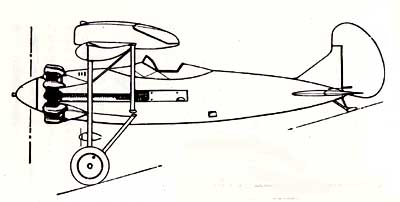

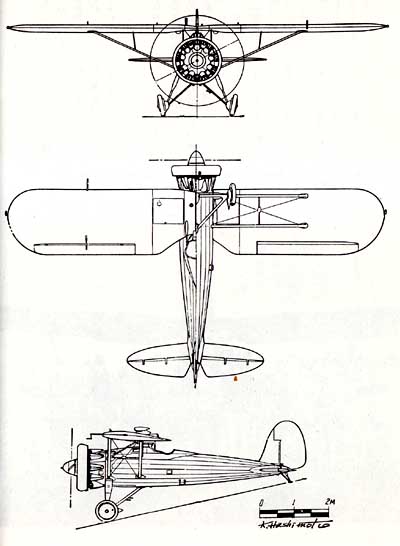

マリーはフランスの伝統をうけついで、NCを迎撃戦闘機として設計した。

これは格闘性より火力、上昇力、速度などに重きをおく、重戦闘機的な性格をもつものだった。

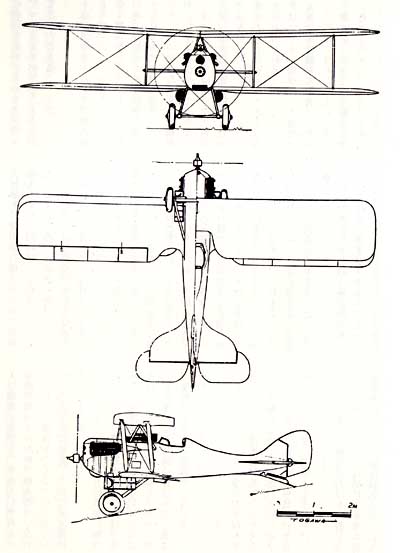

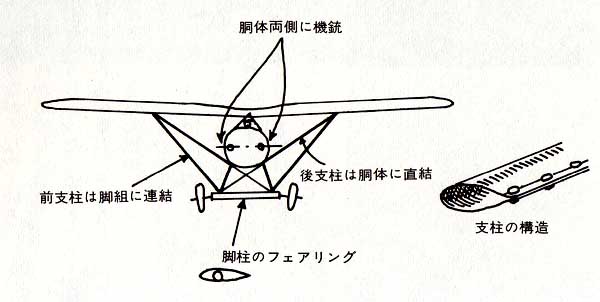

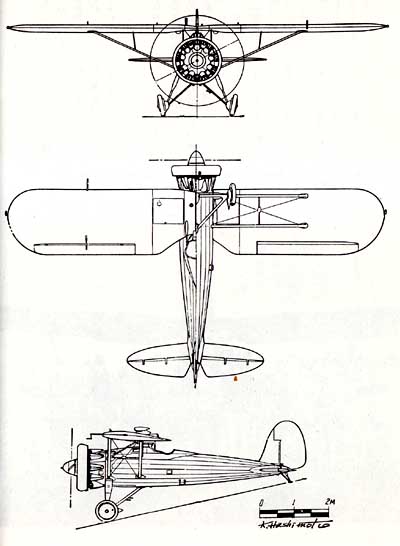

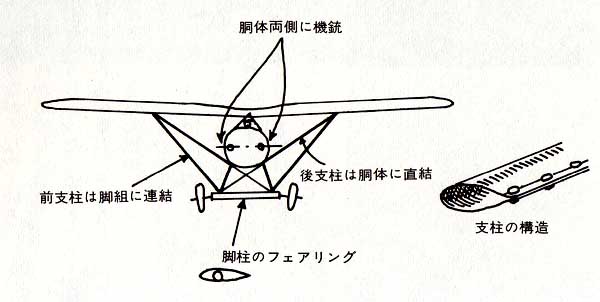

基本型は高翼単葉支柱式のいわゆるパラソル型で、主翼支柱と脚の支持法に特色があった。

すなわち、後部支柱は胴体に取付けられていたが、前部支柱は水平な脚支柱までのびた、きわめて長いものであった。

これは第一次大戦における戦訓によるもので、空中における火災をもっともおそれたマリーの設計思想によるものである。

飛行機は機体がやられるか、パイロット自身がやられて墜落する。 |

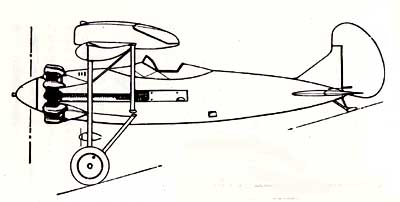

NC試作4号戦闘機

フランスのマリー技師の意欲的な設計になる

パラソル型・単葉戦闘機。91式戦闘機の原型となった

|

機体がやられてもパイロットが無事なら、パイロットは脱出も可能だが、いったん火災がおこれば、ほとんど脱出は不可能であった。

このため、第一次大戦では、多くのパイロットたちが、燃える愛機とともに悲惨な最期をとげたのである。

当時の戦闘機は、燃料タンクを胴体の前部、つまり操縦席の前に積んであるものが多かったので、いったん火をふくと、すぐに操縦席に火がまわろおそれがあった。

これを防ぐため、緊急時には胴体内燃料タンクを落下できるように、タンクのある下面には、脚支柱などの構造物を取付けないよう、構造上の配慮を必要とした。のちに、これがNCの制式化を遅らせた重大な原因となったのである。

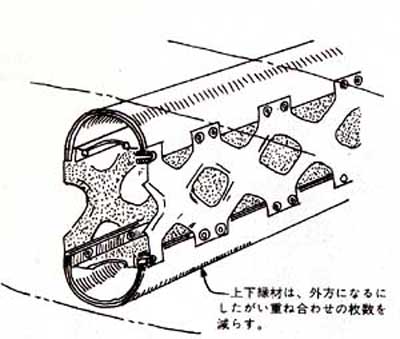

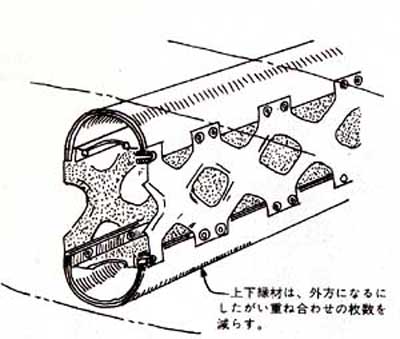

胴体は、当時としてはもっとも新しいジュラルミン製のモノコック構造だったが、小山にとってもっとも興味ぶかかったのは、主翼の桁の構造であった。

当時は、いまのような押出型材からけずりだすといった芸当はできなかったので、薄肉鋼板を組みあわせる、いわゆるビルトアップ式とよばれる方法がつかわれた。

材料は、当時としては、まだめすらしかったニッケル・クローム・モリブデン鋼をつかい、構造は、右図のようなものであった。

断面図にしめしたように、上下には半円形の薄板をかさね、荷重がすくなくなる翼端に行くにつれて板の枚数をへらしてあった。

この上下縁材のあいだは、打抜板(うちぬきいた)をリベットにしてつないである。

上下の縁材につかわれた鋼板のあつみは一ミリで、もっとも強度を必要とする部分は四枚ぐらいかさねてあった。

ニッケル・クローム・モリブデン鋼はフランスから輸入したものだが、なかなか国産ではよいものがつくれないので苦労したようだ。

「NC試作戦闘機」は、約一年あまりかかって昭和三年五月に第一号機が、そして、六月には第二号機が完成した。

前述したように三社のなかで、川崎機が地上の強度テストでまず脱落、ついで三菱が空中分解事故をおこし、これも競争圈外にさり、結局中島機だけがのこった。 |

九一式戦闘機(NC)の主翼桁構造

|

所沢から立川に移されたNC試作機は、血気さかんな陸軍のパイロットたちによってあらゆる苛酷(かこく)なテストをうけた。

パイロットたちは、設計者がやって欲しくないと考えている飛行も平気でやった。

水平きりもみなどは、はいりにくいような設計になっているのに、パイロットたちは強引(ごういん)にやってしまう。

これをかなりの高度で行い、地上ちかくで機をたてなおすというような曲芸じみたことをよくやったが、あるとき、とうとう水平きりもみから脱出することができず、そのまま地上におりてしまったパイロットがいた。

水平きりもみは、竹とんぼのようなもので、降下速度が遅いのでこのような軟着陸も可能だったらしい。

舵は利きがよく、ちょっとした手足の動きにたいしても、鋭敏に機体が反応したらしい。

このため、操縦桿は卵を持つように、柔かく持つのがよいとされていた。

マリーの設計方針は迎撃戦闘機的な性格をもたせることにあったが、空力(空気力学的)性能がよかったので格闘性も抜群だった。

のちに制式として「九一式戦闘機」になってからも逆宙がえりをはじめ、やれないスタント(曲技飛行)はないといわれ、その操縦性のよさは驚異の的となったほどである。

とくに、ターミナルーダイブ(抵抗と重量がつりあった状態の急降下)ができた点は、当時としては異例なことであり、空力性能がよかったと同時に、この機体の頑強さを物語るものだろう。

|

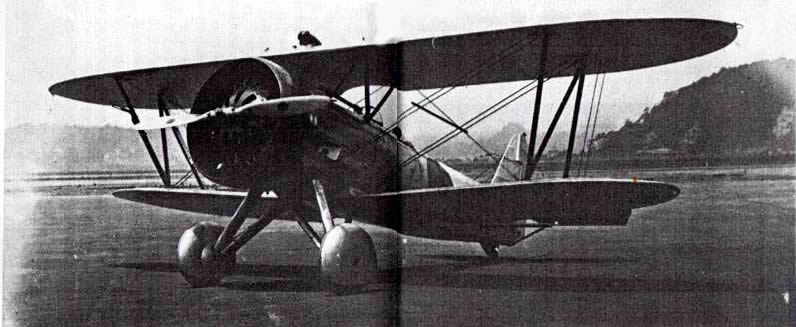

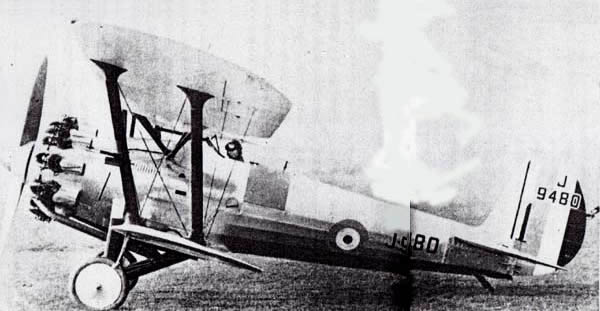

陸軍91式戦闘機:日本ではじめての単葉戦闘機として操縦性能のよさで、ドたかい評価をえた

|

3 NC試作機の空中分解 top

ところが、この頑丈な試作戦闘機にも、おもわぬ事故が発生した。

立川で十分なテストをへて飛行審査をおわったので、翌昭和四年の夏、明野(あけの)でテスト飛行、ということになった。

ここには、戦闘機の学校などもあって、腕ききのパイロットがそろっており、陸軍戦闘機のメッカであった。

若く、そして野心にあふれた明野の戦闘機パイロットたちは、初めて見るスマートなパラソル型の試作戦闘機にたいして、絶大な興味をおぼえたにちがいない。

テストは、八月十四日から二日間にわたって行われた。

四五〇馬力の中島「ジュピター」エンジンの快調な爆音をあとに、テスト・パイロット原田潔(きよし)中尉の操縦する機は、かるく大空に舞いあがった。

「うん、これはいける」原田中尉は、操縱桿につたわってくる微妙な舵の手ごたえを感じながらそう思った。

しだいに高度をとり、はるかに鈴鹿の山なみを見おろすあたりから特殊飛行のテストを開始した。

まず、垂直旋回からゆっくりした横転にはいり、ついで急上昇、上昇反転、宙がえりなど、垂直降下をのぞくあらゆる高等飛行をやってのけた

テストをおわって地上におりたった原田中尉は、上機嫌だった。

「舵かかるい。スピードはあるし、上昇力もよいし、操縦性もなかなかよろしい」

あくる日、ひろい飛行場には真夏の太陽が照りつけ、晴れわたった空のかなたには積乱雲がひろがっていた。

前日のテストで、この飛行機にかなりなじんだ原田中尉は、今日の飛行で昨日やらなかった垂直降下をやることになっていた。

甲式四型にぐんと差をつけるような力づよい離陸ぶりを見せたパラソル型単葉のNC機は、たちまち夏空高くかけあかって行った。

やがて高度二五〇〇メートル。慎重に各舵の動きやメーター類を点検してからバンクをふって地上に合図、きらりと翼がひかったと見るや、猛然と垂直降下を開始した。

高度一五〇〇メートルあたりまで降下して来たとき、突然、ぱっと主翼が飛ぶのが見え、胴体だけになって落下しはじめた。

「しまった!」

機上の原田中尉は力をふりしぼって操縦席からはいだそうとするが、つよい風圧のためにすいこまれて脱出できない。

翼をもぎとられた胴体は、ぐんぐん落下する。苦闘のすえ、やっと操縦席から身体をのりだすことに成功した原田中尉は、ややななめにおもいきり胴体をけって飛びだした。

とたんに、機の垂直安定板が中尉の身体をかすめた。

ほんの一センチか二センチの差で、中尉は垂直安定板との衝突をまぬがれたのだ。

幸運が、中尉を無事パラシュート降下させることを可能にしたといえよう。

NC(試作機)、空中分解により墜落! 東京でこの電報をうけとった小山は、愕然(がくぜん)とした。

|

NC試作機の主翼支柱方式

|

明野に急行して、原田中尉や関係者の談話を総合してみると、どうも支柱に原因があったようだ。

空中分解といっても、ばらばらにこわれてしまったわけではなく、主翼がそのままの形でぱっとふっとんで、ふわふわ空中をただよいながら、胴体よりだいぶ遅れておちてきたという。

従って、支柱が、なにかの原因で折れたとしか考えられない。

この機体の構造は、いざというときに燃料タンクを下におとせること、および脚の構造をらくにすることなどの目的で、主翼支柱の前後がくいちがっている。

脚は胴体内タンクより前の位置にあり、車輪の軸は整形された水平支柱の先端に取付けてある。

主翼の後支柱は翼端にいたる中間点あたりから直接胴体に結合されているが、前支柱は脚の水平支柱までのびているので、後支柱よりかなり長くなっている。

「この前支柱があやしい」小山はそう思った。

急降下のときに主翼にかかる荷重が大きくなり、同時に前支柱が急激な振動(フラッター)をおこしたのではないか。

支柱の断面は上図のような形で強度的には十分だから、挫屈(ざくつ=柱を上から押しつぶすような力をかけたときにへし押れること)は考えられず、剛性不足からフラッターをおこしたものだろう。

小山はかえってマリー博士に事故の詳細をはなし、主翼支柱その他の構造を強化すべきではないか、と提案した。

だが、マリーはおそろしく不機嫌な顔で「ノン」と首をふった。

剛性不足ではない。パイロットの操縦ミスでこわれたのだ。自分の設計に誤りはない、という。

強硬なマリー技師の言葉に小山は当惑した。

彼もまた、自分の説の方が正しいと信じていたが、一応ひきさがった。

この気むずかしい、自信のあふれた高名な設計者が、いったんいいだしたら絶対あとにひかないことを、よく知っていたからだ。

このおもいがけないNC試作機の事故は、周囲の状況をきわめてむずかしいものにした。

まず攻撃の狼煙(のろし)をあげたのは、審査中の空中分解で競争からおろされた三菱だった。

自分の方が事故で失格したなら、中島だって空中分解したのだから当然失格だ、といいだした。

また、陸軍パイロットのなかにも、中島派もいれば三菱派もおり、陸軍内部でも意見が二つにわかれた。

このようなムードのなかで、事故直後にひらかれた航空本部員と中島の関係者との連絡会議では「陸軍の要求するような性能のものを、いまの日本の技術で製造させようとするのは無理なのではないか」という意見が、軍側からだされた。

このとき、出席していた中島知久平は立ち上がり、

「中島の力で、要求どおりのものをかならず完成してお目にかけますから、ぜひ試作をこのままつづけさせていただきたい。もしこれが不成功におわったら工場を閉鎖します」

と、覚悟のほどを述べた。

一瞬、列席していた人々は、中島所長の気迫(きはく)に押されたように口をつぐみ、その顔をみつめたが、軍側では意見をかえようとしないままに会議はおわった。

そして、このまま中島機も失格となり歴史的な第一回競争試作は不成功におわるかにみえたが、中島知久平のよき理解者であった井上航空本部長は、周囲の非難や動揺をおさえ、

「事故は審査修了後におきたものである。事故調査と対策を十分に行い、既定方針どおり試作を継続させることはさしつかえない」

と裁定をくだした。

とはいうものも、中島NC機のもたつきを見てとった三菱は、着々とべつの手をうっていた。

昭和四(1929)年、三菱はアメリカのカーチス航空機社とライセンス契約をむすび、アメリカ陸軍の制式戦闘機として評判のたかかった、複葉のカーチス「ホーク」P6戦闘機を購入する手はずをきめた。

このため、三菱では荘田泰藏技師をカーチス社に派遣し、のちにヨーロッパ出張中の堀越二郎技師もくわわって、設計や製造技術の習得にあたらせていた。

さて、公式の会議の席上で、社運にかかわるような約束を陸軍にしてしまった中島所長は、あくる日、計画部長をしていた弟の乙未平(きみへい)に命じ、イギリスに行って優秀な戦闘機のライセンスを買いとると同時に、その設計者をつれてこさせることにした。

一方、大和田、小山両技師にたいしてはNC機を改造して、ものにするよう命令した。

|

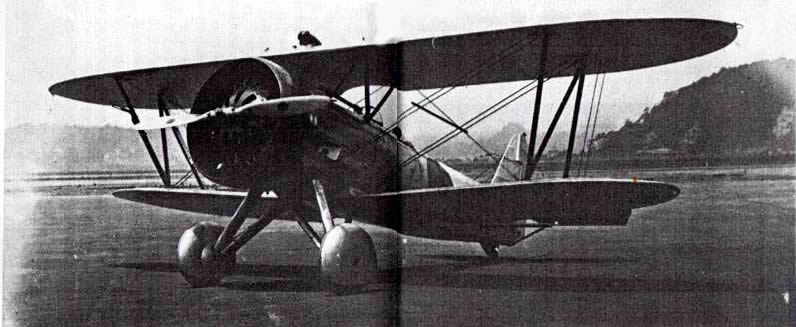

ブリストル「ブルドッグ」艦上戦闘機:91式戦闘機が不採用となった場合のピンチ・ヒッターとして、

昭和5年、中島は英国から急遽輸入した。

|

4 九一式戦闘機ついに誕生 top

九月初め、シベリア経由でイギリスに行った中島乙未平は、ブリストル「ブルドッグ」戦闘機のライセンスを買いとり、その主任設計者であるフリーズ技師との契約に成功した。

しかし、そのままでは日本でつかえないので、日本の規格にあうよう設計をやりなおし、また製作に必要な資材を、とくにクローム・モリブデン鋼板などを購入し、乙未平がフリーズと助手のダンをともなって帰国したのは、翌年(昭和5年)三月であった。

だが、このころには、すでにNC試作機は必要な改良をおわり、そのすぐれた性能がようやく陸軍にみとめられ、制式採用、量産化は、時間の問題となっていた。

小山はあとを大和田技師にまかせ、荻窪(おぎくぼ)工場に移ってフリーズ、ダン両技師をむかえた。

ちょうどこの年、三菱の荘田、堀越技師がアメリカからもちかえったカーチス「ホーク」P6戦闘機も、フィリピン駐在の優秀なアメリカ陸軍パイロットをまねいて、各務原(かがみはら)で公開飛行を行っている。

目的は、会社のテスト・パイロットの訓練飛行ということだったが、陸軍航空関係者をあつめて、アメリカ式の派手なアクロバット飛行を披露(ひろう)するなど宣伝もおこたりなく、あわよくば長引いている中島NC機にとってかわって制式の座を、という気配(けはい)がうかがわれた。

小山技師は、フリーズ、ダン両技師をたすけて「ブルドッグ」戦闘機の試作に着手したが、彼自身もカーチス「ホーク」といい、この「ブルドッグ」といい、いずれも米英を代表するこれらの戦闘機に、つよい関心をもっていた。

これらの外国機にくらべて、NC機は、はたしてどうだろう。

もし、彼らの戦闘機よりすぐれていることが判明すれば、日本は世界の戦闘機のトップレベルに達したことになるのだが…。

昭和四年から六年にかけて、五機のNC増加試作機がつくられた。

空中分解事故の主因とみられた主翼支柱は補強されて剛性をたかめ、機体の強度も全般にひきあげられた。

また五号機からは、問題の主翼支柱が前後同じ長さの胴体直結にあらためられ、これにともなって脚の支持方式もかわった。

さらに、主翼の翼断面も急降下時のねじりモーメントを小さくするよう、シリーズのなかからM-6を改良したものにかえた。

これは下面が平らなクラークY型などとちがって後縁部がやや上方にそり、ゼロ・リフト(揚力がゼロとなる)時のモーメントがきわめて小さいので、激しい運動を要求される戦闘機にはうってつけだったので、のちに日本の航空界で流行した。

陸軍のテスト・パイロットは加藤敏雄少佐で、彼は「自分はこういう戦闘機がほしいのだ」という個性的な信念をもっていた。

それは、あらゆる操縦性が優秀で、自分の意のままに動く戦闘機、いわば操縦性は甲式三型戦闘機のごとく、安定性は甲式四型のように、というものであった。

だから、その両方の条件をみたしたうえに逆宙がえりまでやれるこの機体は、加藤少佐ばかりでなく、全陸軍の戦闘機パイロットを魅了するに十分であった。 |

中島「ブルドッグ」戦闘機の前で:

右から、エンジン担当の新山春雄技師、4人目フリーズ技師、

そのとなりダン助手、その左5人目、中折帽の人が小山技師

陸軍91式戦闘機1型

乗員:1 動機:中島「ジュピター」7型450馬力(高度3,000メートル)

プロペラ:木製固定ピッチ2翼,直径2.81メートル

全幅:11.00メートル 全長:7.27メートル 全高:2.79メートル(水平)

主翼面積:20平方メートル 自重:1,075キロ 全備重量:1,530キロ

翼面荷重:76.50キロノ平方メー1ル 馬力荷重:3.40キロ/馬力

最高時速:310キロ 上昇力:3,000メートルまで4分

実用上昇限度:9,000メートル 航続時間:2時間 武装:7.7ミリ機関銃2

|

このような状況から、小山技師はブリストル「ブルドッグ」の性能には、たいして期待をもたなかったが、イギリス流の設計法や金属製飛行機の構造などについては、熱心にフリーズから吸収した。

ダンはエンジニアではなく、製図工だったが、フリーズがつれてきただけあって、きわめて優秀な男であった。

小山は、彼の書いた図面を翻訳して試作工場にまわす役目をひきうけた。

この機体は中島「ブルドッグ」とよばれて二機だけつくられたが、すでに小山たちが手がけたNC改造機の高性能がわかっているうえに、外観的にも高翼単葉のスマートなNC機の方が見ばえがするので、陸軍の審査をうけるのはやめてしまった。

一方、もうひとつのライバルであった三菱のカーチス「ホーク」P6も、パイロットのミスで不時着大破してしまったので、もはや試作機の独走をはばむものはなくなってしまった。

しかも、この年の九月十八日には、満州で戦争が勃発して、拡大する様相をしめし、甲式四型にかわる新鋭戦闘機の急速な出現がのぞまれていた。

十二月末、NC改良機の、ながかった試作機時代はおわりをつげ、ついに「九一式戦闘機」として制式採用が決定し、中島飛行機には明るい歓声があがった。

この知らせを小山は当然のこととしてうけとめたが、入社以来六年で、たとえ基本はフランス人技師の手によるものとはいえ、あとはほとんど自分たちの手で、設計をやりなおして造り上げたよろこびと自信を、ひそかにかみしめていた。

九一式戦闘機の量産は、昭和六年の末からはじめられ、昭和九年九月までに、一型、二型、合計三五〇機がつくられた。

|

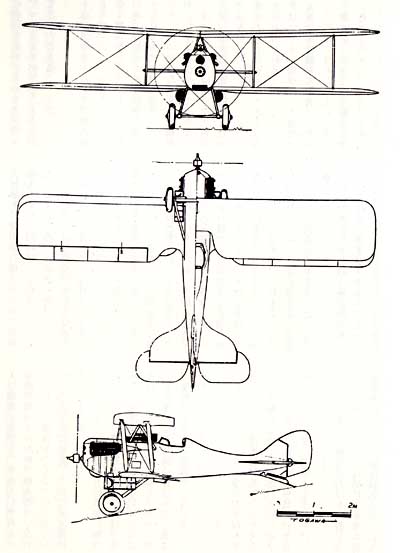

ボーイング戦闘機:海軍が米国から輸入した機で、中島の90式艦上戦闘機は、これを参考にして設計された。

海軍90式艦上戦闘機:この機の制式採用によって、中島は陸海軍戦闘機の生産を独占することになった

|

5 中島、陸海軍戦闘機を独占 top

「九一式戦闘機」が陸軍に制式採用されたのにつづいて、昭和七年四月には、中島の設計による「九〇式艦上戦闘機」が海軍に採用され、中島飛行機は一挙に、日本陸海軍の主力戦闘機の製造を独占することになった。

九〇艦戦は、それまでの三式艦戦として使用していた、アメリカのボーイングF2BとF4B艦上戦闘機の特徴をくわえて性能を向上した社内呼称NYから発達したもので、主翼型式は一葉半式、構造は木金混製羽布張りで、九一戦よりは一歩後退した構造だった。

九〇艦戦でわすれられないエピソードは、陸海軍戦闘機隊で行なわれた対抗演習であろう。

これは、いまは亡き海軍の名パイロット岡村基春(もとはる)大佐が、横須賀航空隊の戦闘機分隊長時代に、陸軍の明野飛行学校と話し合って第一回を行ったもので、第二回は源田実大尉(のち大佐、戦後、参議院議員)が戦闘機分隊長のときに行なわれた。

(海軍の分隊は、陸軍の中隊にあたる)

対抗演習は追浜と明野の両方で実施されたが、陸海軍ともそれぞれ面目をかけて一流パイロットを選手にだしたから、演習ながらその迫力ある妙技は、地上で見ている者が、おもわずににぎりしめた手に、汗がじっとりとにじみ出るほどすばらしいものであった。

といっても、陸軍は九一戦、海軍は九〇戦といずれも中島製の戦闘機同士によって戦われた。

軍人ばかりでなく設計者たちもたちあって、自分たちが設計した戦闘機によって繰広げられる最高の演技に見とれていた。

九一式戦闘機が陸軍の制式となって好評のうちに量産にはいった年、すなわち昭和七年度から、海軍は三ヵ年計画で、設計製造をふくむすべてを、日本人の于による純国産化計画を実行することになった。

その一番手として海軍は、九〇艦戦にかわる新しい艦上戦闘機の試作を、中島と三菱に指示した。

三菱は外国の新知識を吸収して帰国した若い堀越技師を設計主務者に起用して、低翼単葉の近代的な機体をつくった。

三菱としては、当時これといったヒットがなかったので、この七試艦戦にかける意欲は相当なものであった。

これにたいし、中島側は陸軍の九一戦と海軍の九〇戦と陸海軍の主力戦闘機を一手にひきうけていた余裕と、すでに新しい低翼単葉機の自社開発研究に着手していたこともあり、この競争試作には、それほどライバル意識をもやさなかった。

むしろ、陸軍で好評な九一戦を海軍にも見せてやろう、といった気持の方がつよかったらしい。

そこで、九一戦を手がけてきた小山技師が設計主務者となり、艦上戦闘機として必要な最少限の改造を行って、一機だけつくった。

主な改造箇所は、エンジンを「寿」五型に変更し、プロペラを三翼にしたこと、操縦席のレイアウトやスロットル・レバーの操作などを海軍式に改造したこと、着艦フックを取付けたことなどであった。

審査の結果は、操縦性の点では、すでに九一戦で実証ずみの中島機がまさり、スピードでは、三菱機が時速約三二〇キロメートルと、やや中島機にまさっていた。

だが、海軍側の要求は最高時速一八〇〜二〇〇ノット(三三五〜三七〇キロ)であったから、中島、三菱両機とも要求にはほどとおく、結局どちらも不採用となってしまった。

ここでちょっと興味ぶかいことは、九一戦改造の中島七試艦戦にたいし、海軍のパイロットたちが操縦性の良さをみとめながらも、「舵がかるすぎて縦・横方向にすわりが悪い」といっていたらしいことで、このあたりに陸海軍戦闘機パイロットたちの操縦感覚の相違がかんじられる。

海軍の方が、陸軍よりいくらかおもい舵を好んだようだ。

top

**************************************** |