|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

6 難航するキ43試作機

|

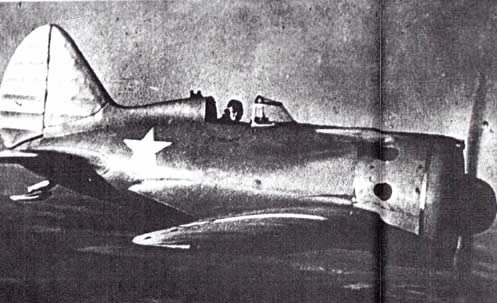

ノモンハン空戦でソ連空軍を圧倒した97式戦闘機の列線。手前の機の胴体のななめの帯は中隊長機をしめす

|

1 ノモンハンはどちらが勝ったか

九七式戦闘機の優秀性を、さらに印象づけたのは、ノモンハン事件であった。

昭和十四年(1939)五月十一日、それまでほとんど知る人もなかった、ソ連と満州との国境にちかい小さな部落の名が、一躍クローズアップされる事件がおきた。

当時の満州国と外蒙古、それにソ連との国境があい接している広大な平原のなかの一部落ノモンハンで、満州国軍と外蒙古軍とのあいだに小競合(こぜりあ)いがおこった。

もともとこの事件は、不毛の原野にひかれた国境線があいまいなことに端を発したものであるが、バックがいけなかった。

この局地的な小事件を拡大また拡大へとおしやったのは、それぞれのスポンサー、すなわち満州国をあとおしする日本と、外蒙古を支援するソ連であった。

いつの場合でも、中央と現地軍の距離は遠く、認識のくいちがいは大きい。

戦争とはそのようなギャップをのこしたまま、思わぬ方向に発展し、エスカレートする。

この場合もそうであった。

東京の陸軍参謀本部や陸軍省では、高官や参謀たちがあわただしく出入りし、ノモンハンにおこった局地戦闘をどう処理するかについて、毎日のように協議をかさねていた。

以前からつづいている中国との戦争は、戦闘には勝つものの、大陸のひろさをもてあまし、ぬきさしならぬ状態となっていたので、これ以上ノモンハンでの戦闘が拡大することは望ましくなかった。

もし、日本軍が満州軍を援助すれば、当然、ソ連軍もでてきて、結局は日本とソ連との全面的なぶつかりあいになることは明らかだった。中央としては、この事態はさけたかった。

ところが、現地軍はどうであったか。

当時、関東軍といえば精鋭をもってならし、その旺盛な士気と自信のほどは“事あらば”の危険なエネルギーを秘めていた。

はたせるかな、関東軍の服部卓四郎中佐、辻政信少佐といったいきのいい作戦参謀たちは、強硬意見を主張して中央の意見に反対した。

ソ連側も、また同様であった。現地のソ連軍は、この国境紛争を有利にすすめるべく、機械化された地上軍の大部隊と航空機の大群を集結した。

こうなっては、関東軍の意地にかけても、といきりたった植田軍司令官以下のめんめんを、中央部はもはやおさえることはできなかった。

予想されたとおりに戦闘は拡大し、関東軍の精鋭部隊は、ぞくぞくとソ連軍の正面におくりこまれた。

だが、結果は悪かった。

ソ連軍の機械化は関東軍のそれをはるかに上回り、物量でせまってくるソ連軍の前に、関東軍地上部隊はおしまくられ、ソ連の戦車や装甲車にたいして、火炎ビンをもって肉弾攻撃する兵士たちが次々に撃ちたおされ、キャタピラーの下にふみにじられる悲惨な戦闘がつづいた。

ソ連軍の戦意も旺盛だった。歩兵同士の白兵戦では、たがいに死体の山をきずきながら一進一退を繰返したが、機甲師団の差が勝負を決する鍵となった。

一方、空ではどうだったか。

はじめ新鋭九七戦の二個中隊だけが投入されて地上軍の支援にあたっていたが次々にあらたな九七戦部隊が増強され、ソ連のイ15、イ16、などの戦闘機に対抗することとなった。

地上ではソ連軍の機甲部隊におしまくられた日本軍も、そのうっぷんを一挙に晴らすかのごとく、空では徹底的に敵を圧倒した。

とくに、技量(ぎりょう)優秀なパイロットたちと、九七戦のすぐれた性能が、イ15、イ16を主力とするソ連戦闘機隊を圧倒した。

数では、つねにソ連側がだんちがいに優勢であった。

わが出撃が三〇機なら一五〇機でむかえ、こちらが一五〇機の大編隊で行けば数百機を空中に待機させるといった具合に、こちらの数倍から十数倍の優位をほこっていた。

|

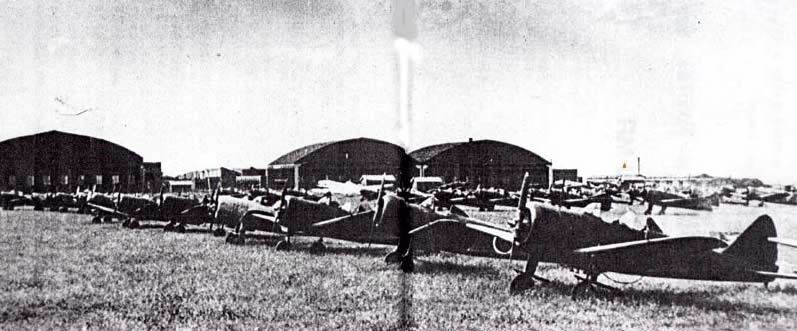

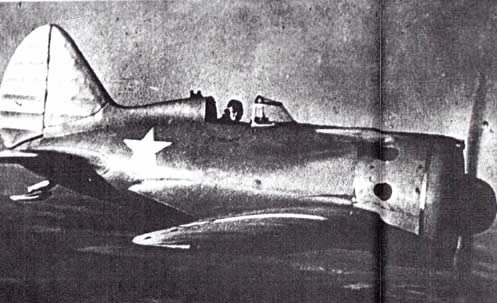

ソ連空軍イ16型戦闘機:速度は速かったが、格闘性でおよばず、97戦にたいしては不利だった

|

――見わたせば、前下方には、かがやく九七戦上翼の反射が、鉄粉をまきちらしたように、きらきらと草原の上にうかんでゆっくりすすんでいた。

そして、うしろの空をふりかえると、青色のコバルトの緞帳(どんちょう=垂れ幕)に、これまたふりかけた胡麻粒(ごまつぶ)のような味方九七戦の機影がかぞえきれぬほどながめられた。

私の部隊は、うしろあがりの大編隊のちょうどまん中あたりにいた。

「すごい! これはすごい! これだけ味方戦闘機がそろって行ったら、敵さん、目をまわすだろう……」

私は中隊長機の二番機の位置をたもちながら、この晴れの大進軍に参加している幸福と誇りに酔うようであった――。 (黒江保彦著『ああ、隼戦闘隊』光人社刊より) |

たぐいまれな戦闘機乗りであった黒江保彦氏の文章は、九七戦の大編隊がホロンバイルの大平原の上を行く勇壮な情景を、見事に描きだしている。

これだけの数の九七戦があれば、勝利は疑いなしと思われたが、それ以上にソ連側は、驚くべき数の戦闘機をそろえて待ちかまえていた。

その数およそ七〇〇機という。

それにもかかわらず、勝ったのは九七戦を主力とするわが航空部隊だった。

ソ連軍とのスコアはつねに一〇対一、つまりこちらの失った機数が三ないし四機とすれば、撃墜敵機の数は三〇ないし四〇機といった具合に、ソ連空軍の誇るイ15、イ16を寄せ付けなかったといわれる。

結局、五月十一日から九月十五日の停戦までのあいだに、日本軍がソ連軍にあたえた損害は、第一次および第二次あわせて約一三〇〇機のおおきに達した。

これにたいして、わが損害は一七一機ということになっている。

ソ連側の発表では、日本軍の損害六六〇機、ソ連側か二〇七機となっている。両国の発表をくらべると、自軍の損害はほば同じだが、相手側にあたえた損害は、日本が六倍強、ソ連が約四倍ということになる。

逆にいえば、日本はソ連の発表の六倍半を撃墜破し、ソ連は日本の発表の約四倍をやっつけたことになる。

戦争の、とくに空中戦の戦果というものは、誇大(こだい)に見つもられることがおおいようだが、少なくともソ連側の発表のように日本が空の戦いで敗れたということは考えられない。

というのは、日本軍の主力が九七戦であったことから考えて、もし九七戦がそのようによわい戦闘機であったなら、パイロッ卜たちは、これ以後あいそをつかして、もっとべつの戦闘機を要求したにちがいないからである。

ところが、実際は九七戦のすばらしさをあらためて認識したパイロットたちが、この戦闘機にますますほれこみ、次期戦闘機であるキ四三を拒否して、その出現を一年ちかくも遅らせた事実からみても、ソ連側の発表が真実であったとは考えられない。

従って、地上の戦いでは一万七〇〇〇人におよぶ死傷者をだして大敗を喫(きっ)したが、航空戦では勝ったという定説は正しい、とみてよいのではないか。

この点について、当時、飛行第五九戦隊長だった今川一策(いっさく)少将(当時中佐)は、私は中支にいてノモンハンに行ったのは停戦まぎわだったから、実際の戦闘は経験していないが、と前おきしてつぎのように語っている。

「少なくとも、前半の七月までは大勝だったとおもう。

あまりこちらが強すぎるので海軍でも疑問におもってか、戦訓調査という名目で視察団を派遣してきた。

ちょうどその日、空中戦があって大勝したので、なるほど、これは本当だ、と納得(なっとく)したということだ。

初めの頃は、こちらは精鋭ぞろいで、ソ連の方は未熟なパイロットが多かったようだ。

ところが、彼らのやり方は、戦闘で負けた隊は本国にかえしてしまい、かわりにもう少し強い隊をおくってきた。

そうしてだんだんモスクワにちかい精鋭部隊がおくりこまれてくるようになり、しかも機材もどんどん改良した新しいものがやってきた。

こちらは、最初から本格的な戦争をやる気はなかったから、ずっと同じ戦隊でやっていた。

すると戦闘機隊の性格として、どうしても優秀なものから死んでいく。

このため戦隊長や中隊長クラスの戦死が多く、あたらしくやってきた指揮官では、まだ協同動作がうまくいかないから戦力が低下する。

本当は指揮官がかわると、戦隊なり中隊なりがしっくりいくまでには、十分な時間が必要なのだが、むこうが、どんどん新手をくりだしてくるので、その余裕がなかった。

機材の方も敵はどんどん改良していいものをもってくるのに、こちらは少しも改良をしなかった。

だから八月になると、こちらも苦戦するようになってきた。

もっと戦闘がつづいていたら、あるいは逆転ということもおこったかも知れないが、そうならないうちに停戦になった。

どうもソ連側は、このノモンハン戦を、日本軍の実力打診(だしん)と自軍の兵器の性能テストという意図をもってやっていたのではないか、とおもねれる」

今川少将の談話で指摘されているとおり、ソ連側は戦訓を取入れるのがはやく、機材面ではイ16の操縦席背後に防弾鋼板をつけ、戦術面では不利な単機の格闘戦をさけて、編隊による一撃離脱戦法にきりかえるなど、前半の劣勢をじりじりともりかえしつつあり、あらゆる点で日本側の見通しは暗かったが、この年の九月に停戦協定が成立した。

パイロットたちの九七戦にたいする愛着は、格闘戦に強いという空中性能の特質のほか、荒地にも着陸できる頑丈(がんじょう)さと、胴体内にも人間を収容できる緊急の際の有用性などによっても、さらに強められた。

空中戦で被弾し、大火傷(おおやけど)を負いながらパラシュート降下した第二四戦隊長松村黄次郎(おうじろう)中佐を、草原に着陸して自分の機の胴体内に収容して救出した西原曹長の果敢な行為は、戦争画にもなって有名になったが、ほかにも同様な例がいくつかあった。

とくに、不時着した二人を救出、一人乗りの戦闘機に三人も乗って帰還した岩瀬曹長の例などは、おそらく後にも先にも世界に例をみないのではあるまいか。

このような九七戦の有用性にたいする印象があまりにも強すぎたため、日本陸軍は、後半におけるソ連側の戦術変換や装備の改善にみられた近代空中戦法と、戦闘機の新しい流れをみすごす結果となってしまった。

九七戦は、中島飛行機で試作型までふくめて二〇一九機、その他をあわせて三三八六機以上が生産された。

|

97戦を改造した2式高等練習機キ79 : 単座型のキ79甲(手前から2機目)と複座型のキ79乙

|

九七戦の変り型としては、座席を前後に複座にしたキ七九、二式高等練習機がある。

このほか、九七戦の車輪カバーをはずした九七式戦闘練習機がかなり使われたが、これは第一線をしりぞいた機体を転用したもので、とくに練習機として製作されたものではない。

操縦が容易であったので、戦争末期には、未熟なパイロット用の特攻機として、二五〇キロ爆弾を装着したかなりの数の九七戦が出撃している。

2 キ四三の設計始る top

九七戦が、全陸軍航空の希望をになって制式となった直後、昭和十二年十二月に、陸軍から中島にたいし、一社指名で新型戦闘機の試作命令がだされた。

これが「キ四三」、のちの「隼(はやぶさ)」戦闘機である。(これよりさき、中島飛行機は技術陣の組織改変をし、このとき小山は陸軍機担当の技師長となった)

海軍が三菱と中島の二社に、十二試艦上戦闘機(のちの零戦)の計画要求書案を提示しだのが、この年の五月十九日だったから、およそ半年おくれということになる。

「隼」は、たんに太平洋戦争における日本陸軍戦闘機の主力としてもっとも多く造られ、使われたという実績のほか、日本の戦闘機用兵思想が軽戦から重戦へうつるための、貴重な橋わたしの役を演じたという点て、日本の戦闘機設計史上、ひとつのマイル・ストーン的存在でもあった。

それゆえに、さまざまな設計上のまよいや制約に、技術者たちは、「隼」の前後の戦闘機設計とはくらべものにならない苦労をせねばならなかった。

日本の戦闘機用兵思想の遅れとあやまちを、技術者たちが骨身をけずる苦労によってうけとめ、生みだしたのがこの「隼」である。

だから、「隼」以前の設計は、たとえば九七戦にしても、それまでの成果なり設計方針を基本として、最高のものにもっていくだけでよかったから、たとえ苦労があったにしても「隼」のそれに比較すれば、よほどらくであったと思われる。

また「隼」以後の「鍾馗(しょうき)」や「疾風(はやて)」になると、明確に用兵思想の変換が行われたあとであったから、比較的やりやすかったにちがいない。

九七戦の後継機として、陸軍から中島にしめされた設計の要求は、つぎのように矛盾(むじゅん)にみちたものであった。

(一) 運動性は九七戦と同程度とし、最高時速は五〇〇キロ以上とする

(二) 上昇力は、五〇〇〇メートルまで五分以内

(三) 行動半径は八〇〇キロ以上

(四) 武装は七・七ミリ機関銃二挺

(五) 引込脚とする |

これはいわば、九七戦の運動性にくわえて速度と航続距離をのばせということで、ちょうど海軍が十二試艦戦に、九六艦戦の運動性プラス・アルファを要求したのに似ている。

当時の世界の戦闘機の用兵ならびに設計思想は、それまでの単機格闘戦から編隊戦闘へ、従って重武装による一撃離脱戦法へと、しだいにかわりつつあった。

この傾向は、ノモンハンにおける空戦でも、イ16を主力とするソ連軍がしばしば見せてくれた。

しかし、九七戦の圧倒的な勝利は、パイロットや次期戦闘機の仕様をきめる側の人々に、将来への正しい予測を誤らせるほどの魔力をもっていた。

あまりにも九七戦はつよすぎた。

だから、だれもかれもが考えた。

ソ連はこれにこりて、つぎには九七戦を目標に、もっと運動性のよい戦闘機を造ってくるにちがいない。

従って、九七戦の運動性は、次期戦闘機にぜひとも必要であり、速度や武装の強化はある程度にとどめても、運動性の低下をさけなければならない。

この考え方の根底には、陸軍が当面の敵をあくまでもソ連としていたことと、昔ながらの戦闘機同士の一騎打ち的な思想をすてきれず、とくに対爆撃機戦闘についての考慮がかけていたことなどがあげられよう。

要求書のなかで、小山技師長が困惑したのは(一)と(四)であった。

中島としては九七戦にすべての技術を結集し、速度、運動性ともに最高のバランスをもった戦闘機を造り上げた。

従って、運動性を九七戦と同等かそれ以上にするには、もっと軽い戦闘機にしなければならず、そのような機体に八〇〇キロを往復できるだけの燃料を槓むことは不可能だった。

また、最高時速五〇〇キロ以上とするためには、大きな重いエンジンを積まねばならず、引込脚の採用も重量増加の有力な要因となる。

すると、どうしても九七戦より運動性が悪くなるのは当然である。

こう考えてみると、どうしても九七戦を上まわる運動性をもつ飛行機を設計するのは、不可能に思われた。

もうひとつ、武装の要求が七・七ミリ機関銃二挺というのは、どうしても納得がいかなかった。

世界の戦闘機が重武装化の傾向にあるのは、第一次大戦いらいの七・七ミリ機関銃では、敵に有効な打撃をあたえるのに力不足になっていたからである。

七・七ミリでは、よほど接近し、ねらいすまして撃たなければ敵をおとすことはできない。

地上でいえば、狙撃兵のような性格の戦闘機になってしまう。

海軍の十二試艦戦(のちの零戦)が二〇ミリ機関砲搭載を要求されていたのにたいし、あまりにも武装が貧弱すぎはしないか。

陸軍の航空用機関銃の開発が海軍にくらべておとっていたことも、見のがせない原因だったろう。

これについて、今川一策少将は、つぎのような見解をのべている。

「陸軍には、砲兵工廠という大地主ががんばっていたからだ。

なにしろ、三八式歩兵銃(明治三十八年制式)を第二次大戦で使っていたのをみてもわかるように、耐久性第一と考えていた。 |

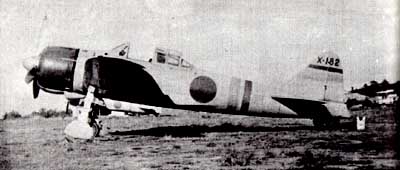

海軍零式戦闘機:キ43のエンジンと同系列の中島「栄」を装備し、

そのデビューは颯爽としていた

|

私は、飛行機なんてものは、一〇年も二〇年ももつものではないから、機銃だって一定期間保証されればよい。

飛行機の寿命からすれば、機銃などは消耗品と考えてよいのではないか、と主張したが、わかってくれない。

なにしろ、当時の航空伎術研究所のお偉方は、ほとんど砲兵出身者でしめられていたから、どうしようもなかった」

すでに古くなった過去の大砲の知識をもって、最新の航空機関銃を理解しようとしても、しょせん無理な相談だったかもしれない。

陸軍のパイロットたちが、軽戦による格闘戦至上主義からぬけきれなかったことも、大口径機銃の発達を遅らせた原因のひとつである。

戦闘機同士の単機戦闘なら七・七ミリ二挺でもなんとかなったが、スピードも防弾設備もぐんと向上した近代的戦闘機や大型機にたいしては、効果はうすかった。

のちに「隼」が大型のB17やB24ばかりでなく、双発のブリストル「ブレニム」ですら撃墜に手こずったのは、このためである。

いずれにせよ、小山技師長にとって陸軍からだされた要求は矛盾だらけの内容で、このままでは実現の見込みは全くたたなかった。

小山は太田棯、青木邦弘、糸川英夫技師らに命じて、基礎設計をやらせてみた。

唯一の希望は、当時、荻窪(おぎくぼ)工場で開発されたばかりの一〇〇〇馬力級エンジン「ハ二五」だった。

より大きなエンジンを積み、航続距離をのばすとなると、いきおい機体の寸法は大きくなり、重量はふえる。胴体は九七戦より一メートル以上も長く、主翼面積も増大し、重量は五〇%以上もふえる結果となった。

これでは、九七戦より大型で運勣性のにぶい、長距離戦闘機となってしまう。

そのうえ、格闘戦絶対を信奉する現地部隊では、「九七戦をしのぐような戦闘機はできっこない」といった空気が強い、という噂(うわさ)もながれてきて、設計者たちの気分を味気(あじけ)ないものにした。

もうひとつ意気のあがらない原因は、この試作番号キ四三から競争試作制度が廃止されて、中島一社の単独試作となったことである。

この結果、他社の、あるいは全世界の戦闘機を目標に設計するというより、自分たちが設計した九七戦が競争相手になるという、皮肉なめぐりあわせとなってしまった。

だが、作業はすすめなければならない。小山らは、設計作業にとりかかった。

構造的には、とくに問題はなかったので製作図はどんどんすすんだが、このあいだにも、たえずおこってくる九七戦よりすぐれたものができるか、という疑問は、しばしば設計作業のブレーキとなった。

機体担当の主任(他社の設計主務者に相当する)は、入社四年目の若い太田技師、これに構造設計の青木邦弘、空力担当の糸川英夫といった、いずれも二〇代の若手技師たちが協力し、図工や女子トレーサーまでふくめて二〇人ほどが設計メンバーだった。

構造的には九七戦を基準にしたが、競争試作に勝っため、工作上かなり手間のかかる重量軽減をやった九七戦のようなことはしたくなかった。

太田技師は、生産性、つまりつくりやすさを重量軽減と同じくらい重視し、めんどうな肉抜きはやらないことにした。

また、エンジンも強力なものを積み、九七戦よりはるかに高い航続性能を要求されているキ四三は、機体の強度もかなりたかくする必要があった。

ところが九七戦の成功の原因は、七〇~八〇キログラム/平方メートルという低翼面荷重にある、と思い込んでいた陸軍関係者たちは、キ四三にかいして翼面荷重を八五キログラム/平方メートル以上にしてはならない、という設計内容にまで立ち入った要求をおしつけようとした。

考えてもみるがよい。要求性能をみたすために五〇%もふえた重量で、九七戦と同程度の翼面荷重におさえるためには、主翼面積は、ひじょうに大きくなる。

そのために、さらに重量は増加し、しかも空気抵抗は増大して速度増加をはばむから、速度は九七戦程度にとまってしまうだろう。

それならば、なにをくるしんで引込脚や可変ピッチ・プロペラを採用し、大きなエンジンを積む必要があるのか。

九七戦と同じ固定脚、固定ピッチにした方がよい。

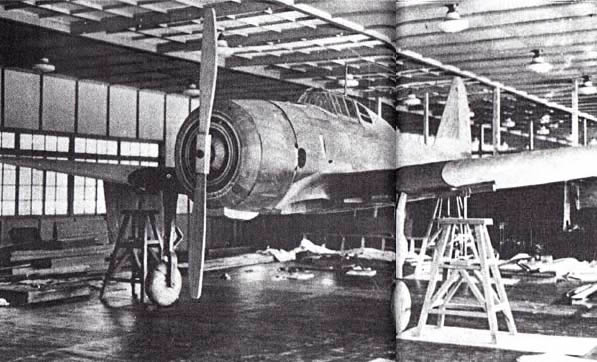

このような困惑と堂々めぐりになやまされながらも、キ四三はちょうど一年後の昭和十三年末に完成した。

初のテスト飛行の日がきた。

九七戦にくらべて長くなった胴体は、ひときわスマートに見え、数回のジャンピング・テストののち、かるく大地をはなれた機体を見て、小山たちはそれまでの苦労をわすれた。

矛盾にみちた要求に苦しみながらも、なんとか初飛行にこぎつけた喜びは、過程における苦労が多かっただけに、ひとしおであったろう。

しかし、処女飛行の喜びのなかにも、小山には割りきれぬなにかが、頭のなかにこびりついているような感じをぬぐいさることができなかった。

構造的には九七戦をさらに洗練したうえ、近代的な引込脚を採用してはいるか、設計思想としては中途半端だった。

九七戦の延長ではなく、九七戦とは別のものになっていながら、それから脱却していないのだ。

だれよりも小山は、格闘性を追求するかぎり九七戦が世界最高のものであることを知っていた。

だから、九七戦の性能になにかをプラスするとすれば、いきおい運動性は低下せざるをえない。

ところが、陸軍がそれを要求する以上は、なんとかその要求にこたえなければならない。

小山たちキ四三関係者たちにとって、初飛行のこの日から、これまでの努力に倍する苦労が始ることになるのだが、彼らは空にうかんだキ四三のスマートな姿に、ひとときのやすらぎをおぼえたのだった。

3 九七戦に勝てない top

大変奇妙なことではあるが、誕生したキ四三の性能向上の努力は、諸外国の戦闘機や爆撃機に勝つためではなく、運動性においていかに九七戦をしのぐかに集中された、といっても過言ではない。

より近代的な戦闘機への脱皮を目ざす一方で、ふるい戦闘機の特性にもあわせようとすれば、どっちつかずの性能になってしまうことは、わかりきっていた。

それでも、技術者たちは不可能を可能にする方法をみつけだそうと、あらゆる方法をこころみた。

まず、なにをおいても、重量軽減は絶対に必要であった。

エンジンは九七戦にくらべて、三〇〇馬力ちかくも大きい新鋭のハ二五(のちの「栄」と同型)を槓んだので、パワーには余裕がある。

だが、このパワーを有効に生かすためには、直径の大きなプロペラを使わねばならぬ。

しかし、少しでも重量増加をふせぐために、短いプロペラを使うことにきめた。

これには、九七戦との共用も考えたうえでプロペラ直径は二・九メートルとなり、必要なスラス卜をかせぐためにプロペラ効率を犠牲にし、エンジン回転をあげて使うことにした。

このため、いくらかの重量軽減とひきかえに、ほかの性能、とくに上昇力の低下はまぬがれなかった。

これらはすべて九七戦、かつて自分たちが造り上げた最高の目標になんとかちかづこうとする努力にほかならなかった。

キ四三試作機が三号機まで完成したころ、ノモンハン事件がおこった。

この戦闘で、はからずも九七戦が大活躍したが、これがかえってキ四三にわざわいした。

翼面荷重が大きくスピードのはやいソ連のイ16にたいして、九七戦が圧倒的に強かったことから、重量も翼面荷重も九七戦より大きいキ四三ではとうてい九七戦に勝てまい、という意見が支配的になった。

スピードがわずかにまさる程度では次期戦闘機としての魅力なし、という評価である。

当時、陸軍戦闘機のメッカとして知られた明野飛行学校における審査の評価がこうでは、まず望みはないと思わなければならない。

試作三機にひきつづいて製作されていた増加試作機も、ついに無駄(むだ)になるかと思われたが、中島の技術者たちはあきらめなかった。

プロペラを固定式から可変ピッチに変え、さらに重量軽減や洗練化を徹底し、主翼面積を変えてみるなど、彼らは、ともすればくじけそうな気持にむちうって、ありとあらゆる可能な方法を、驚くべき辛抱(しんぼう)強さで、次々にこころみた。

一方、荻窪で二段式与圧装置をつけた新しいエンジンを試作させ、五号機と一三号機に取付けてテストを開始した。

このような努力にもかかわらず、たいして目だった効果はあがらず、技術者たちの胸には、しだいにあせりと絶望がよぎりはじめた。

あげくのはては、もう一度、初心にかえって検討してみようということで、九七戦の一機を使って徹底的に重量軽減をやってみた。

八〇キログラムも目方を減らし、二枚の木製プロペラを取付けたキ二七もどきの試作機には、奇妙にもキ四三Iの名称があたえられたが、これとて完成の極にあったキ二七の原型には、およぶべくもなかった。

かくて、九七戦の輝かしい活躍と、キ四三の不評という明暗にあけくれた昭和十四年は、あわただしい国際情勢の動きとともにすぎた。

4 一転、重戦キ四四の設計へ top

小山技師長は、キ四三の設計経過をみながら、この飛行機が格闘戦で九七戦をしのぐことが、不可能であることをさとった。

そして、若い技術者たちが技術上の矛盾に苦しみ、世界の動向に反して、なにをいまさら九七戦をおっかけて苦労しなければならないのか、といった気持に傾きつつあるのを感じ、これはまずいと思った。

このままでは、陸軍側か要求をかえないかぎりキ四三の制式採用は望みなく、せっかくの苦心作が役立たずになってしまうおそれがあった。

それに、なによりもこわいのは、このまま若い技術者たちが、やる気をなくしてしまうことであった。

そこで、小山は軍の命令はなかったが、設計者たちに思い通りの仕事をやらせてみようと考えた。

格闘戦第一主義でかたまっている陸軍側に反旗をひるがえす気持もあったし、俺たちに思い通りの仕事をやらせてくれれば、こんなすばらしい戦闘機になるんだ、ということを実証してみせたい気持もあったようだ。

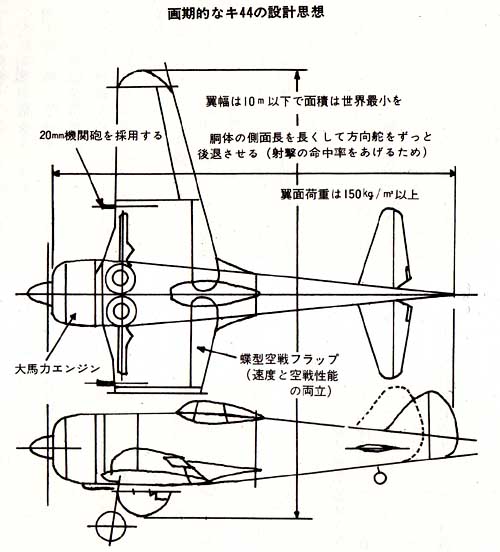

キ四三の設計開始におくれること数ヵ月、全く別の構想による新戦闘機の設計作業が開始された。

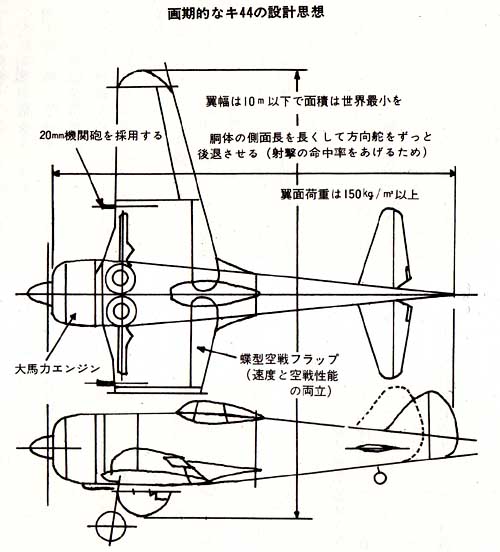

小山技師長指導のもとに、森設計部長や糸川英夫技師、それに内田政太郎技師らがくわわって、設計は急ピッチですすめられた。 |

|

こちらの方はキ四三とちがって制約がなく、全くの自主設計であったから、設計者たちの意気ごみはちがっていた。

キ二七を発達させたようなキ四三とことなり、速度を重視した重戦をねらった。

翼面荷重を大きくとり、最高時速は当時のレベルより二〇〇キロアップの、六〇〇キロ台をねらうことにした。

速度より格闘戦を重視して、少しでも翼面荷重を低くおさえようと苦慮していた設計者たちにとって、このねらいは胸のすくような想いだったにちがいない。

それでも、基礎設計仕様の決定には意外に時間がかかった。

速度優先とはいいながらも、やはり従来からの格闘戦を重視する考えもすてきれなかったからだ。

だが、このあい反する条件のなやみは、新開発の蝶型フラップを採用することで解決することになった。

高速化と重量増加、これにともなう翼面荷重の増加と空戦性能を両立させるには、どうすればよいか?

空戦時には、しばしば着陸時と同じか、もしくはそれ以上の大きな迎え角を使う。

従って、このときにフラップを使うことが有効だ、という考え方は従来からあった。

しかし、着陸時とはくらべものにならないほど、さまざまなことなった条件下にある空戦時のフラップ作動には、それぞれの飛行条件下で最適の条件をえることなど、その作動機構について困難な問題があった。

空戦時の、あらゆる姿勢と着陸時の条件をカバーできるフラップを開発することが決定され、新しい組織でこのフラップの基礎研究を行うことになり、空気力学専門の糸川英夫技師が担当することになった。

このフラップは、その形が似ているところから、のちに蝶型フラップとよばれるようになったが、実験はキ二七(九七戦)の原型となったPE実験機に取付けて行われた。

しがし、設計者ほどに、このフラップにたいする認識をもちえないテスト側の関心の低さは、この改造機をほとんど問題にしなかったようだ。

それでも、このフラップなしには高速戦闘機の空戦性能の改善はありえない、従って、今度の計画も失敗におわるかもしれない、と考えた糸川技師は、辛抱づよく新しいフラップの有用性を説明し、パイロットにテストをたのんでまわった。

糸川技師のねらいは、間違っていなかった。

あるとき、ようやく承知してくれた陸軍のパイロットがテストしてみたところ、旋回半径が従来の九七戦の約一〇〇メートルにたいし、なんと五五メートルという、驚くべき数字がでた。

「思ったとおりだ」糸川技師は、ほっとした。

しかし、軍側パイロットの批評は、旋回半径ばかりで空戦性能にはふれない、という冷たいものであった。

新戦闘機の設計基本構想は、つぎのようにきまった。

(一) エンジンはハ四一とする(一二〇〇馬力/四○〇〇メートル)

(二) 翼面積はできるだけ小さくするが、着陸速度を考えて翼面荷重は、一五〇キログラムノ平方メートル程度におさえる

(三) 主翼の最大の厚さは弦長の一五パーセント以下とする(つまり薄翼ということ)

(四) 蝶型空戦フラップをつける

(五) 急降下速度を向上させるため、主翼の剛性をできるだけ強める

(六) 射撃性能をよくするため、方向安定を向上させる

(七) 対爆撃機戦闘を目ざし、強力な火器を搭載する |

以上がおもな事項だが、なかでも一五〇キログラム/平方メートルという、それまでのわが国の常識をやぶった高翼面荷重と、空戦用の蝶型フラップの採用がそのハイライトであった。

そこには、もはや九七戦のおもかげは全く消え、強力な近代的重戦闘機の誕生が予測された。

昭和十四年夏のノモンハン事件は、パイロットたちに軽戦絶対の思想をうえつけ、誕生したばかりのキ四三を窮地(きゅうち)においやることになったが、一方では、ソ連側が九七戦にたいする新しい戦法としてあみだした、編隊による高速一撃離脱攻撃法が注目され、中島の試作重戦に目をむけさせる結果となった。

こうして陸軍から正式に「キ四四」の試作番号をあたえられることになり、設計作業はいっそうの熱気をおびてすすめられた。

エンジンは空冷二重星型一四気筒のハ四一で、この時点で入手しえたもっとも馬力の大きいものであった。

だがキ四三に使われていたハ二五にくらべると直径が大きく、機首付近の整形には苦労した。

低速時のきりもみ防止と、射撃のときの方向安定をよくするため、胴体の側面長をできるだけ長くするようにした。

結果的に、垂直尾翼は水平尾翼よりずっとうしろに後退した。

これは海軍の零戦などと同じ考えだが、キ四四の方が極端である。

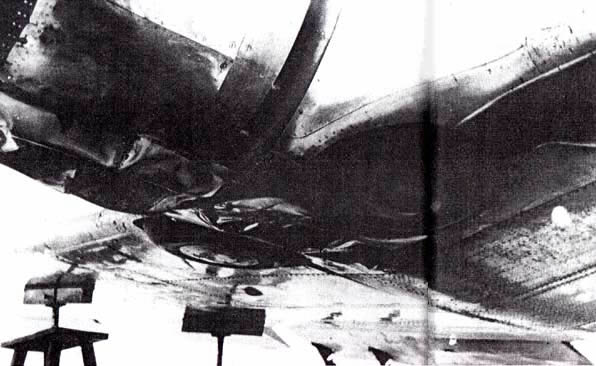

主翼や胴体の構造も、日本の戦闘機としては異例ともいうべき、七〇〇キロから八〇〇キロの急降下速度にたえられる頑丈なものとした。

風防(キャノピー)も、初めは前部と後部が固定され、中央部が後部固定覆の内側にスライドするというかわった方法がとられたが、四号機以後は、キ四三同様の全体が後方にスライドするドロップ・タイプとなった。

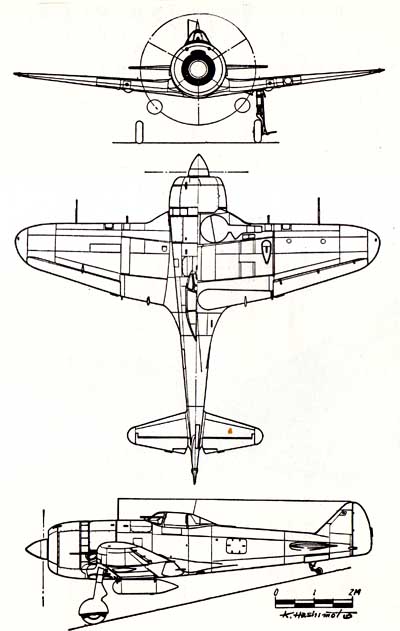

設計・試作作業は順調にすすみ、昭和十五年四月には、はやくも試作機三機が完成した。

全備重量は、予定より二五〇キロ重く二四五〇キロ。

これはキ二七の一七〇〇キロ、試作中のキ四三が二〇〇〇キロそこそこだったのにくらべ、かなり重い戦闘機になった。

しかも、翼面積はキ二七、キ四三がそれぞれ一八平方メートルと二二平方メートルだったのにたいして一五平方メートル。

つまり重量が、ぐんとふえたのに、翼面積は逆にずっと小さくなったわけである。

社内で林操縦士によって、ひととおりのテスト飛行が行われたのち、すぐに陸軍の立川基地に空輸された。

だが、エンジン性能をフルに発揮することができなかったため、最高時速は目標をはるかに下まわる五五〇キロで、高翼面荷重の機体の欠点ばかりが目につくという、思わしくない結果となった。

二号機を社内にもちかえり、エンジン装備関係を重点に改良をくわえ、約三ヵ月のあいた、二五〇時聞におよぶテスト飛行と設計改良を行った。

この間、各グループによる地道な研究改良もしだいに効果をあらわし、最高速度も六〇〇キロをこえるようになった。

まだ、パワー・タイプで、高度二五〇〇メートルで八五〇キロを記録したが、機体はびくともしなかった。

パワー・タイプというのは、機体の降下速度が空気抵抗とつりあうまでの激しい急降下のことで、強度の不十分な機体では、空中分解のおそれがあるので急降下速度を制限した。

海軍の零戦二一型の急降下制限速度が約六七〇キロだったのにくらべ、キ四四が頑丈な機体であったことを証明するとともに、重戦の面目躍如(やくじょ)ということができる。

増加試作の七号機から、エンジンをさらに高出力のハ一〇九に換装したキ四四は、引続き飛行実験部の坂川少佐らの手でテストが続行され、昭和十六年九月までに合計一〇機が完成していた。

|

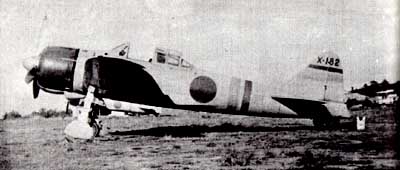

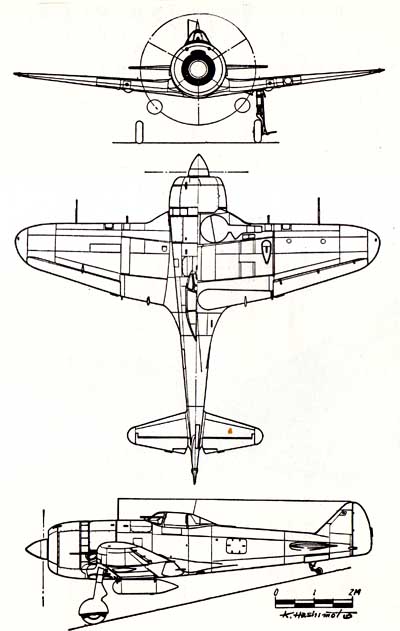

陸軍2式単座戦闘機「鐘旭」(キ44-Ⅱ型甲)キ43「隼」と対照的な重戦闘機だった

|

5 快速戦闘機「鍾馗(しょうき)」

top

日本で初めての本格的な重戦であるキ四四は、いろいろな点で、ドイツのメッサーシュミットMe109戦闘機とよく似た性格をもっていた。

翼面荷重は、試作当時、すでに一六〇キログラム/平方メートルをこえていたキ四四にたいし、Me109が約一五五キロ、主翼面積はキ四四の一五平方メートルにたいし、Me109が一六・四平方メートル、全備重量はともに二五〇〇キロをこえていた。

陸軍は研究のため、昭和十六年六月にMe109を二機輸入、キ四四や川崎航空機で試作中だったキ六一などと性能比較をおこなっている。

結果は、最高速度は三機とも大差なく、上昇力とダッシュはキ四四がベスト。

そのかわり、着陸はいちばんむずかしい、というのがパイロットたちの意見だった。

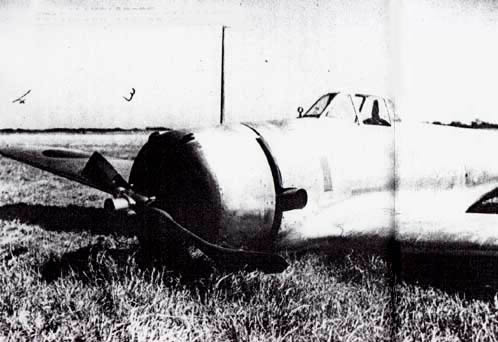

キ四四が、初めて明野飛行場にあらわれたとき、あまりにもキ四三と対照的な姿に、パイロットたちは驚異と好奇の目でむかえた。

高速、優秀な上昇力にくわえ、射撃の命中精度のよさは、さらに彼らを驚かせた。

反面、彼らがふだんからなれしたしんでいた九七戦との大きな操縦感覚上の差に、とまどったことも事実だった。

時速一二〇キロという着陸速度は、彼らにとって異様にはやく感じられたらしい。

Me109との比較でも着陸がむずかしいと評価されたが、これは多分に、その特異な形態からうける印象が作用していたのではなかろうか。

なぜなら、胴体から主脚のでているメッサーシュミットは、車輪間隔がきわめてせまく、ドイツのパイロットたちにとって、けっして着陸の容易な機体ではなかったからだ。

これにくらべれば、キ四四は十分な車輪間隔があったし、左右のすわりもよかったから、着陸に関しては、少なくともMe109と同等か、それより容易ではなかったかと思われる。

ただ、液冷エンジンを積んで機首のほそかったMe109にくらべ、大直径の空冷エンジンが機首にがんばっているキ四四のほうが、着陸時の前方視界は不利であった。

それに、ふとい機首をもった胴体と、Me109よりさらに短い主翼の組合わせが、余計に着陸のむずかしい飛行機、という印象を強くあたえたようだ。

これよりあとに出現したキ八四(四式戦「疾風」)の着陸速度とほぼ同じだったことを考えあわせると、さらにその感がふかい。

着陸性能の点をのぞけば、キ四四はすばらしい戦闘機として、それまでの九七戦やキ四三にあきたらなかった若く進歩的なパイロットたちに、絶対的な支持をえていた。

彼らにとっては、このむずかしいといわれる戦闘機を乗りこなすことが、ひとつの誇りですらあったようだ。

構造的にも、前記の特徴のほか、ノモンハンにおける九七戦の戦訓を取入れて、操縦席後方に一三ミリの防弾鋼板をつけ、武装もキ四三にくらべて、はるかに強力なものとした。

キ四三は、陸軍側の見通しの誤りから、胴体にしか機関銃をつむことができなかった。

あとで武装を強化しようにも、三本桁構造の主翼では、再設計する以外に、機関銃をつむスペースを生みだすことができなかった。 |

メッサーシュミットMe109E : 第二次大戦でのドイツ空軍主力戦闘機で、

日本陸軍も2機購入し、キ44などと性能比較をおこなった

陸軍2式単座戦闘機「鍾馗」1型(キ44-Ⅰ)

乗員:1 発動機:100式(ハ41) 1,250馬力

プロペラ:金属製定速3翼,直径2.95メートル 全幅:9.45メートル

全長:8.85メートル 全高:3.25メートル(水平)

主翼面積:15平方メートル 自重:1,994キロ 全備重量:2,571キロ

翼面荷重:171.3キロ/平方メートル 馬力荷重:2.04キロ/馬力

最高時速:580キロ(高度3,700メートル)

上昇力:5,000メートルまで5分54秒 実用上昇限度:10.820メートル

航続力:926キロ 武装:7.7ミリ、12.7ミリ機関銃各2

|

この点、キ四四は設計の当初から重武装を考慮していたから、主翼も機関銃をつみやすい二本桁構造とした。

この主翼は強度的にもキ四三より、はるかに頑丈にできていたから、初めは「ホ一○三」一二・七ミリ、ついで「ホ五」二〇ミリ、最後にはB29迎撃用として「ホ三〇一」四〇ミリ砲までつむことができた。

高翼面荷重の戦闘機で、しかも空戦性能を低下させない方法としての空戦フラップは、それまでにも、多くの設計者たちが考えた問題だった。

しかし、離着陸時とはいろいろ条件のちがう空戦時に、もっとも適したフラップ角度を使うこと、そしてその作動機構をどうするかなどの点で、これまで実用化されたことはなかった。

糸川技師は、各種飛行状態における最良のフラップ角度を見いだすため、系統的な基礎研究を行った。

この結果、離陸時二〇度、着陸時四五度、そして空戦時には一五~二〇度が最適フラップ角度であることがわかった。

さらに、フラップ作動は油圧とし、操縦桿の上の押ボタンによって簡単に作動するようにした。

基本的にはロッキードのファウラー・フラップの発展型といえるが、はるかに巧妙な構造をもち、効果もすばらしいものだった。

その形が蝶の内羽根に似ているところから、蝶型フラップとよばれた。

昭和十六年の秋、ちょうど制式になったばかりのキ四三による機種改変が飛行第五九、第六四の両戦隊にたいして行われているころ、まだテスト中のキ四四も部隊編成し、テストを続けながら戦力化する、という方針がきまった。

審査主任の坂川少佐を隊長とし、神保進大尉、黒江保彦大尉ら、そうそうたるメンバーによって、たった九機の独立飛行第四七中隊が生まれたのは、太平洋戦争の始るわずか一週間前、十一月三十日だった。

ただちに青木部隊に編入され、開戦と同時にマレー、シンガポール、パレンバン、ビルマと目まぐるしく転戦したが、昭和十七(1942)年四月十八日の、ドーリットル中佐のひきいるB25「ミッチェル」爆撃隊による東京空襲のとき、迎撃できる防空戦闘機がなかったのに気づいた軍は、首都防衛のため急遽、「キ四四」部隊をよびもどした。

試作機のまま実戦に参加していたキ四四は、この年の九月に制式採用がきまり、二式単座戦闘機「鍾馗(しょうき)」と命名された。(二式戦闘機には複座の「屠龍(とりゅう)」があったので「鍾馗」の呼稱には“単座”の語がついている)

総生産機数は、試作機、一型、二型および三型あわせて一二二五機が生産されたが、太平洋戦争初期の独立飛行第四七中隊の活躍と、末期の本土防空戦をのぞけば、あまり華々しい活躍の場はなかった。

「その快速とダッシュのすばらしさは、『隼』とは全く対照的な性格をもっていたが、航続力の小さいことと、なんとなく搭乗すること自体に不安がつきまとう操縦性の特異さ――本質的に小さな翼がささえる機体重量とのアンバランス、すなわち翼面荷重が大きいことからくる無理――が、格闘戦になったら不利であろうという心配を生みだして、腕前に自信のない搭乗員はなじめなかった」

九七戦、キ四三、そしてキ四四によって、いずれも実戦を経験した名パイロット、故黒江保彦少佐の言が、もっともよくキ四四にたいする、陸軍パイロットたちの意見を代表しているのではあるまいか。

top

**************************************** |