|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

2 「隼」戦闘機を生みだした人々

1 中島中尉フランスを視察 top

日本が、国の運命をかけて戦った日露戦争の興奮も、おさまった明治四十三(1910)年三月一日、のちに、中島飛行機の創立者となった中島知久平(ちくへい)は、海軍機関中尉として装甲巡洋艦「生駒(いこま)」に乗組みを命ぜられた。

彼は、前年の秋に中尉に進級して駆逐艦「巻雲(まきぐも)」に乗っていたが、わずか三ヵ月でこの「生駒」に転属になったのだが、はがらずもこの転属が、中島に外国の航空機発達の現状をつぶさに見るチャンスをあたえることとなった。

この年、すなわち一九一〇年五月六日には、イギリス皇帝ジョージ五世の戴冠(たいかん)式が行われることになっていた。

当時、イギリスとは攻守同盟を通じてきわめてふかい友好関係にあった日本は、式典に参列のため軍艦を派遣することになり、中島中尉の乗る「生駒」がえらばれたのだ。 |

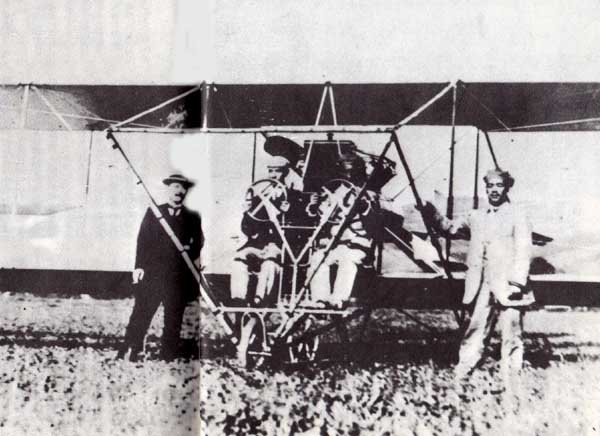

昭和17年、「富嶽」計画の初期の中島知久平(前列中央)。

その左、小山悌技師長、右は山本良三設計課長(海軍機担当)

|

これは同時に五月十五日から日英共同でひらかれる日英博覧会にも関連して、両国の親善をふかめるためでもあった。

だが、この決定をきいた中島中尉の心中には、全く別のおもいがかけめぐっていた。

彼の念頭には最終寄港地であり、この航海の目的であるイギリスはなく、ひたすらフランスにおもいをはせていた。

航空に異常なほどの関心をいだいていた中島中尉は、かねてからフランス航空界を見たいと考えていた。

だからこの航海こそは、念願を実現する絶好の機会として、のがすことはできない。

おもいたったら、絶対にあとにひかないのが彼の身上(しんじょう)だ。航海中のある日、彼は上官に心中をうちあけた。

「わがままをいって恐縮ですが、この機会にフランス航空界をぜひ視察してきたいのですが……。

本艦がマルセーユに寄港のとき、上陸させていただきたいのですが……」

おもわぬ申し出に、上官は当惑の態(てい)であった。

なぜなら、規則のやかましい海軍で、そのような申し出にたいし、命令を変更する権限はあたえられていなかったからだ。

だが、「国家的見地から、フランス航空界についての知識と見聞をひろめることは必要である……」という中島中尉の熱意には、なみなみならぬものが感じられた。

この上官もえらかった。中島中尉の申し出を、自分の責任においてうけいれ、その行動を黙認することにした。

「生駒」は行きも帰りも、フランスのマルセーユに寄港することになっており、この間、約四〇日あった。

だから、このあいたにフランス各地を見てまわり、「生駒」がイギリスから再びマルセーユ港にもどってくるまでに間にあえばよかった。

マルセーユで「生駒」を見送った中島中尉は、ただちにパリに行き、日本大使館をおとずれた。

花のパリも目にはいらぬかのように、彼は熱心に海軍駐在武官その他の人々から、フランス航空界の近況をきき、視察日程をたてて精力的に動きまわった。

フランス各地の飛行場をおとずれて練習飛行や、いろいろな型の飛行機を見てまわった。エタンプにあるアンリー・ファルマンの飛行学校を見に行ったとき、かねてききおよんでいた有名なファルマン機が、わずか二機しかなかったのには、おどろいたらしい。

このほか、アントネットやブレリオ社の機体工場、アンザユーのエンジン工場なども見学、かねてからのねがいを十分にはたした中島中尉は、上官との約束に従って、マルセーユにひきかえした。

2 予言「飛行機が軍艦を撃沈する」 top

中島中尉は帰国後、十二月一日付で第九水雷艇隊乗組みとなり、一艇の機関長となったが、この時代にとっぴな予言をして、同僚の士官たちをおどろかせた。

「ちかい将来、飛行機から魚形水雷を投下して軍艦を撃沈する時代が、かならずやってくるとおもう……」

なにをバカな! それが、同僚たちのいつわらない感想だった。

たしかに、前年(1910年)にはフランスで飛行機操縦を習って、わが国でパイロット第一号となった滋野清武(しげの・きよたけ)男爵があり、日野歩兵大尉がつくった日野式飛行機は失敗したが、徳川好敏(よしとし)大尉がフランス製のアンリー・ファルマン機で飛行に成功、ついで日野大尉もドイツ製のグラーデ機で飛び、ようやく飛行機時代の幕はひらかれようとしていた。

しかし、なにぶんにも木や羽布でつくられ、空中にあがるのがやっと、といったよわよわしい飛行機が、鋼鉄でつくられた大きな軍艦を沈めるなどということは、当時の常識からすれば、全くナンセンスにちがいなかった。

28

このころ、外国でも、一部の進歩的な人々は、中島中尉と同じような考えをもち、積極的に実験をすすめていたようだ。

カーチスは、すでに一九一〇年に陸上機から模擬爆弾を投下する実験をやっていたし、イタリアのカッソリーニといいうパイロットは、はやくも魚雷投下の実験をやっている。ドイツのクルップ社が飛行機用魚雷発射装置をつくったとか、フランスがモーリス・ファルマン陸上機で、二五〇キロの小型魚雷を積む実験をやったが成功しなかった、といった情報も、中島中尉の耳にはいっていたかもしれない。

そして、第一次大戦中の大正四(1915)年八月十二日、イギリスのエドモンド海軍中佐の操縦するショート184型水上機が、ダーダネルス海峡の西方を航行中の軍需品を満載したトルコ船団に接近し、五〇〇〇トン級の輸送船に魚雷を命中させて大きな損害をあたえた。

だが、中島中尉の考えていた本格的な雷撃戦は、太平洋戦争からである。

日本海軍空母機動部隊が、パールハーバーを攻撃してアメリカの戦艦群を壊滅させ、日本が誇った巨大戦艦「大和」「武蔵」が、アメリカの戦艦にではなく飛行機の雷爆撃のみによってあえなく沈んだのは、およそ四〇年もあとのことである。当時は各国ともきそって戦艦をつくりはじめた大艦巨砲主義時代の幕あけだったことをおもえば、まだよちよち歩きのような飛行機の将来性を、はやくも予測していた中島中尉の見通しにはおどろくほかはない。

|

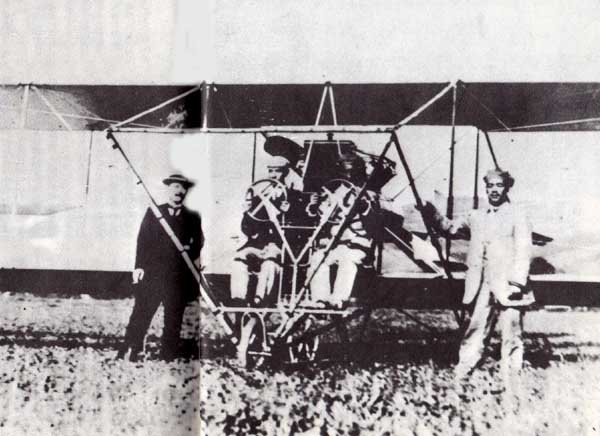

大正元年(1912)9月、アメリカで飛行機操縦を習っていた当時の中島海軍機関大尉(右端)。飛行機はカーチス。

|

3 アメリカに学ぶ top

中島中尉は明治四十四年五月に、巡洋艦「出雲(いずも)」に分隊長心得(こころえ)(陸軍の中隊長)に相当する。

大尉あるいは、成績優秀な中尉のなかから任命された)として転乗を命じられた。

が、彼はもはや軍艦の勤務にはなんの魅力もかんじなかったし、むしろ勤務が多忙になって、すきな飛行機の勉強をする時間がなくなるのをおそれた。

そこで、飛行機の研究に専念するため、海軍大学校の選科学生となるよう申し出て、彼の希望はかなえられた。

といっても、選科として初めての飛行機科は、彼のために設けられたようなものであり、飛行機関係の科目などなかったし、教官もいなかった。

それでも彼は満足だった。自分で研究できる、自由な時間があればよかったのである。

海軍大学校にはいって、飛行機の選科学生となった中島中尉は、すぐに、臨時軍用気球研究会の委員を命じられた。

これは二年前の明治四十二(1909)年七月、陸海軍と文部省が協同で設置したもので、陸軍の所沢飛行場に本拠があった。

彼は月に数回ここにかよって、日野大尉や徳川大尉を教官として飛行機操縦をならったり、飛行船の研究を手つだったりした。

当時、所沢の格納庫では、徳永熊雄陸軍工兵少佐と小浜方彦(まさひこ)海軍機関大尉とが設計した軟式飛行船(内部に骨組がなく、ガスでふくらませる気球式のもの)を製作中だった。

「イ号」とよばれたこの飛行船の製作に協力した中島中尉は、完成と同時に操縦、飛行時間一時間四三分、高度四〇〇メートル、距離約三万メートルという、当時としては大記録をつくった。

(イギリス製ウーズレー六〇馬力エンジン 一基、全容積二九三〇立方メートル、全長五〇メートル、最大径一一・五メートル)

「イ号」飛行船の研究が一段落したその年の十二月、彼は大尉に進級、そして翌年六月に海軍大学校を卒業した。

「臨時軍用気球研究会」は、当時の寺内毅(たけし)陸軍大臣と斉藤実(まこと)海軍大臣の合意で設立されたものだが、委員は陸軍がおおく、予算も陸軍省所管という関係から、とかく運用が陸軍本位になりがちだった。

そこで、海軍部内でも独自の航空研究機関をもつべきだ、という意見がおこり、欧米駐在の武官からの報告にも、その必要を進言したものがおおくみられた。

だが、そのころの海軍上層部は、大艦巨砲主義の信奉者たちの寄り集まりであった。

提督たちの頭のなかは、巨砲をふりかざして海上を進撃する戦艦の勇壮な姿でいっぱいであり、ひょろひょろな飛行機の将来など、考えてみようともしなかった。

だから航空にたいする研究や、研究機関設置の計画など、見むきもされなかったし、かりにそのような案が提出方れても、にぎりつぶされることは明らかだった。

ところが、中島大尉が海軍大学校を卒業するすこしまえの四月、アメリカの民間パイロット、アットウォーターが、力−チス水上機とともに来日するにおよんで事情が一変した。

明治四十三年五月十一日、横浜港内の山下海岸は、日本で初めての水上飛行機の飛行が実施されるとあって、大変なにぎわいだった。

海岸には伏見宮(ふしみのみや)をはじめ政財界の名士、陸海軍の将星たちがずらりといならんだ。

このなかには斉藤海軍大臣、伊集院(いじゅういん)軍令部長、瓜生(うりゅう)大将、財部(たからぺ)海軍次官ら海軍の首脳部たちもおおく姿を見せ、とくに水上機の飛行、ということでふかい関心をもって見まもっていた。

水上から白波をけたててとびあがったカーチス機に、どっと歓声があがったが、それはとりわけ、海軍軍人たちにつよい感銘をあたえた。

アットウォーターは、その後も各地で公開飛行を行って、日本全国に飛行機にたいする大きな関心と興奮をよびおこした。

これがきっかけとなって「海軍航空術研究委員会」が発足し、中島大尉もその有力なメンバーとして重要な任務を担当することになった。

海軍航空術研究委員会の発足(ほっそく)とともに、横須賀軍港長浦湾の追浜(おっぱま)に飛行場が建設され、格納庫や滑走台も整備された。飛行機もカーチス水上機とモーリス・ファルマン水上機をそれぞれ二機ずつ買い入れることになり、同時に中島知久平機関大尉を、河野三吉大尉、山田忠治大尉らとともにアメリカへ、梅北兼彦大尉および小浜方彦機関大尉の二人を、フランスに出張させることが決定された。

河野、山田両大尉はカーチス機の操縦法の習得、中島大尉は飛行機製作と整備技術の研究、梅北、小浜両大尉はモーリス・ファルマン機の購入と操縦の研究という任務があたえられた。

中島大尉らは七月三日、横浜港をあとにした。

最初はニューヨーク州ハモンズポートに滞在し、ちかくのカーチス工場にかよって、飛行機の製作や整備の実際についてまなんだ。

そして九月からカーチス飛行学校にかよって水上機の操縦をならい、さらにタック飛行士にカーチス陸上機の操縦をならったうえで、アメリカ飛行クラブの試験を受けて合格し、日本人としては三人目の飛行ライセンスをとった。

最初にライセンスをとったのは愛知県出身の近藤元久氏、つぎが茨城県の武石浩波氏、そして三番目が中島大尉であった。

四ヵ月半のアメリカ出張をおえて帰国したのが大正元(1913)年十二月十五日。ところが、中島大尉が操縦まで習ってきたことが問題になった。

操縦の習得を命令されたのは河野、山田の二人であり、「中島の任務は飛行機の製作、整備にかんする見学」だから「逸脱(いつだつ)行為であり命令違反だ」という意見が一部にあり、詰問(きつもん)されたが、彼一流の弁明によってこれらの意見を封じてしまい、結局、処分されないことになった。

「飛行機の製作、整備にかんする技術を十分身につけるには、飛行機を実際に操縦する技術も一応おぼえておく必要があると考え、滞在費も節約して費用を捻出(ねんしゅつ)し、もっとも短期間におぼえてきました。

操縦をならったために製作や整備の調査研究をおろそかにしたことはなく、むしろ欲ばってまなんできたつもりであります。

従って、私は使命を広く解釈したので、けっして命令に違反したとは思っておりません……」

いつの世にも、規則一点ばりの、頭のかたい狭量(きょうりょう)な人物はいるものである。

だが、中島大尉の堂々たる弁明には、それ以上追及する余地はなかった。

ここで中島大尉の生いたちにふれてみよう。

4 少年中島知久平の家出 top

中島知久平は、農家の五人兄弟の長男として、群馬県新田郡尾島町に生まれた。

尋常科四年、高等科四年の課程をへて明治三十一(1898)年に尾島尋常高等小学校を卒業した。

彼は尋常科をおえて中学校にすすみたかったが、家業の農業をやれ、という親のいいつけに従って、しばらく百姓をやっていた。

知久平は、幼いときからきわめて豪胆な少年であったが、これは多分に父親ゆずりのものであったようだ。

この知久平少年が、志(こころざし)をたて海軍にはいることになったのには、つぎのようなエピソードがある。

それは、彼が一六歳のときのことであった。知久平は家業である農業を手伝うため、中学校にはいることはできなかったが、向学心のつよい彼は野良仕事のあい間に、友だちからかりた中学の教科書をよんだり、夜は夜で漢字をならいに行ったりしていた。

この程度の勉強ではたかが知れており、とくに英語の勉強などは、独学ではだめなことを痛感して、彼は悩んだ。

「どうしても、上の学校にすすまなければならない」

彼は親孝行な息子だったから、農業を手伝う、という親の意志にそむきたくはなかったが、どうしても勉強したいとおもう気持をおさえることができず、ついに家出をして東京に行くことを決心した。

彼にしてみればひどく良心の痛みをかんじる決意であったが、

「えらくなって恩がえしをすればいい」

と自分にいい聞かせて、ひそかにそのチャンスをうかがっていた。

上京して勉強するには、なによりも金がいる。決心したものの、これには知久平もこまりはてた。彼の家では毎年おびただしい藍玉(あいだま)をつくって、仲買人に売っていたが、その金額はかなりのものであったことを思い出し、その金を一時借用することにした。

それは、初夏の青葉のすがすがしい日であった。この日、例年のように藍玉の仲買人がやってきて、知久平の父親が代金をうけとったことを彼は知っていた。彼はすきをみて、茶の間の神棚にそなえてあった売上金をそっくりとりだし、身仕度(みじたく)をととのえて、夕方、父母が帰宅するまえに家をでた。神棚には、もちだした売上金のかわりに置手紙をいれておいた。

――ぼくは、どうしても勉強してりっぱな人になりたいのです。そのために東京に行きます。ぼくのことは死んだと思ってあきらめて、探さないでください。ぼくがいなくなれば、お父さんもお母さんも、手不足でこまるとおもいますが、弟たちがすぐ役に立つようになるのですから、当分のあいだがまんをしてください。

また悪いこととはおもいながらも、学資がいりますので神棚にあがっているお金をもって行きます。さぞおこまりになるとはおもいますが、しばらく貸してください。一生懸命勉強してはやくえらい人になり、何倍にもしてかならず返します。勝手なことをして申しわけありません。どうぞ親不孝の罪をおゆるしねがいます――

(渡辺英一著『巨人中島知久平』鳳文書林刊)

|

手紙には、そう書いてあった。人目をさけるようにして利根川べりにでたころには、とっぷり日が暮れていた。

もうだいじょうぶ、とひと休みすることにしたが、彼もまだ少年。休んであれこれ考えているうちに、自分のしたことの重大さにいたたまれなくなり、心ぼそさも手伝って、家にかえろうとおもいなおした。

父母に自分のしたことをわび、それからあらためて上京のゆるしをえた方がよい、と彼は考えた。

家にたどりついた知久平が、おそるおそるなかのようすにきき耳をたてると、たぶん茶の間のあたりからであろう、しずかな父のはなし声がとぎれとぎれにきこえてきた。

『……意地のつよいヤッだから一心をとおすだろう……こうなれば仕方がない……探すな、ほっておけ……」

断片的にではあるが、どうやら父が自分の家出をみとめてくれたらしいことを知ると、前途がぱっと明るくなったような気がした。

同時に、父の言葉は、のめのめともどってきた自分の気のよわさにたいするはげましとも思われ、父の大きな愛情に熱い感動をおぼえた。

「これで、晴れて勉強ができる。お父さん、ありがとう」

おもねず茶の間の父の方にむかって手をあわせ、今度は足どりもかるく、再び家をあとにした。

5 中島飛行機製作所の創立 top

知久平がもちだした金は、当時の金で一一〇円、それに自分のためた金が三〇円。極度の耐乏生活をつづけながら専検(中学校を卒業したのと同じ資格があたえられる検定試験制度)をパス、そして三年後の明治三十六年秋、海軍機関学校にはいった。

知久平が機関学校に入校する直前、アメリカでライト兄弟が初飛行に成功した。

そして、翌年には日露戦争がおこり、彼が二年生のとき、すなわち明治三十八(1905)年に日本が勝利をおさめ、この年の秋、ライト兄弟が再び二〇マイルあまりを三三分一七秒で飛んで世界記録をつくった。

彼の希望は、当時ことごとに日本を圧迫していたロシアを打倒することであったが、日露戦争で日本が勝ってしまったので生きる目標を失い、まよっていた。

しかし、ライト兄弟の飛行のニュースは、あらたに生きる目標を彼にあたえた。

知久平は、ライト兄弟の飛行を単なる興味としてではなく、やがてひらけるであろう航空という新しい分野への序曲としてうけとっていた。

海軍機関学校を卒業して、軍艦に乗り組むようになってからも、航空への関心はおとろえず、飛行機の記事がでているドイツの雑誌を手にいれてからは、いっそう飛行機の研究に熱中するようになり、鳶(とび)や鷲(わし)など鳥類の生態を研究したこともあった。

彼は先を見とおすことにかけては、異常なほどすぐれた能力をそなえていた。

その一例として、つぎのようなことがあった。

軍艦「明石(あかし)」乗組み時代、彼があまりたびかさねて時間外の上陸許可をもとめにくるので、当時の分隊長たった岩田東次郎大尉がいろいろ問いただしたところ、つぎのようなことをいっている。

「……将来、飛行機が発達して海戦でも役立つようになれば、日本にとって有利な兵器となるばかりでなく、貧乏な日本の国民がたすかります。

なぜなら、日本はいま建艦競争をしていますが、おそらく今後もなおつづくことでしょう。

ところが、軍艦一隻をつくるのには何百万円という巨額の金がいります。

やがて、国民が税金に苦しむときがきます。

ところで、もし飛行機が爆弾や魚形水雷を投下することができるようになれば、安価な兵器ですばらしい戦力を発揮できることになり、また、軍艦の数を減らすことができるから、国民は税金の負担がかるくなってたすかるわけです。

だから私は、軍艦をつくる費用の何百分の一でつくれる飛行機の発達につくすことは有意義であり、かつまた急務であると信じています……」

(『巨人中島知久平』より) |

彼は、このように飛行機に情熱をもやしていたから、海軍大学校を優等で卒業して、将来を約束されていたにもかかわらず、海軍をやめたいと考えていた。

彼はつねに飛行機の重要性を力説し、とくに日本は爆撃機と雷撃機を発達させなければならない、と提唱していたがとりあげられず、結局、自分でつくる以外に道はないと決心したのである。

飛行機をつくるには、軍にいるより民間会社の方がやりやすい。

自分は飛行機をつくる方が軍人でいるより国家の役にたつ、と考えるようになった。

将来を期待されている中島機関大尉が海軍をやめることについては、いろいろな困難と制約があったが、彼はもち前のねばりと誠意をもって、ついに退職してしまった。

はじめは待命となり、ついで予備役となって完全に自由になったのは、大正六(1917)年十二月一日であったが、すえは中将まで昇進することが約束されている境遇をすててまで、民間飛行機会社をつくろう、と決心した彼の情熱には、おどろくほかはない。

中島大尉は、当時もうすぐ少佐に進級することになっていたが、少佐になってからやめては、というすすめもことわり、「進級にはなんの興味もかんじない。日本のために飛行機工場をつくるのだから、一日もはやく自由の身になりたいのだ」といっている。

これは、彼の動機がけっして立身出世や、金もうけのためではないことを物語っている

待命後、彼は活発に計画を実行にうつし、養蚕(ようさん)小屋をかりて中島式飛行機の設計に着手した。

このとき知久平のスタッフは、わずか七人だった。

そして、この年の十二月、群馬県太田町の呑竜様(どんりゅうさま=大光院)のちかくにあったふるい博物館の建物をかりて、うつると同時に、「飛行機研究所」の看板をかかげた。

飛行機研究所は翌年四月に「中島飛行機製作所」と名称をあらため、ときの陸軍航空本部長井上幾太郎少将のバックアップもあって順調に発展し、のちに日本最大の航空機会社となった。

これは利益をあげることよりも、よい飛行機をつくろうとする彼の熱意が自然にそうなるよう作用したためであろう。

このことは「中島飛行機」の伝統となり、次々に優秀機を生みだした大きな原因ともいえるのではなかろうか。

6 変りダネ・小山技師 top

岩手富士産業取締役、農学博士。これがかつて全盛時代の中島飛行機の陸軍機関係の技師長として、九七式戦闘機をはじめ、「隼(はやぶさ)」「鍾馗(しょうき)」「疾風(はやて)」など、多くの日本陸軍戦闘機をそだてた小山悌(やすし)の戦後の肩書きであった。

かつての飛行機設計者だから、工学博士ならわかるが、農学博士とはどういうことだろう。

多くの飛行機設計者たちがそうであったように、戦時中の小山悌は、あいつぐ新機種の開発や設計に追われ、栄誉ある博士号を手にいれるのについやす、余分な時間などえられるはずがなかった。これらの人々は戦後になって初めて、時間の余裕ができ、博士号をえている。もちろん、そのおおくは工学博士であった。

小山も同様に、戦後になって学位をとった。しかし、それは工学博士ではなく、農学博士だった。この間の事情を説明するには、あの戦後の混乱時代にさかのぼらなければならない。

昭和二十(1945)年八月十五日の終戦により、日本国内は虚脱(きょだつ)と混乱のなかにあった。

占領軍は日本の戦力を根こそぎなくすため、次々に強力な手をうった。

とりわけ、日本の軍需生産と戦争遂行(すいこう)に、大きな役割りをはたした、財閥にたいする処置はきびしかった。 |

小山悌(やすし)氏。

昭和47(1972)年撮影

|

今日の自動車産業におけるトヨタ、日産と同じく、当時の日本の航空工業を、ほとんど二分していた三菱と中島も、巨大な財閥ということで解体された。とはいえ、三菱と中島とでは、その処置にはいくぶんの開きがみられた。

いずれも巨大財閥ということだったが、厳密にいって中島は巨大な会社ではあったが、財閥ではない。

むしろ、創立者であった中島知久平が政友会総裁であり、政治家であったために政商とみなされ、その処置は三菱などより苛酷(かこく)なものであったようだ。

三菱その他の財閥は、国内法による財閥解体の措置(そち)がとられただけだが、中島にはそのほかに、占領軍司令官マッカーサー元帥による「スペシャル・メモランダム」というさらにきびしい処置がくわえられた。

これは占領政策によるもので、国内法による財閥解体はそれよりずっとあとになって、日本政府によって行われたものだ。

中島は占領軍にとって目のかたきだったようだ。

会社が十数社に分割されたのはまだしも、当時、経営の任にあった重役たちは追放され、出社できなくなってしまった。

たとえ戦争にやぶれて業務は停止したとはいえ、まだ多くの従業員が残っているし、軍需生産から平和産業へのきりかえなど、会社の経営者たちがやらねばならない問題は、山積していた。

激しい空襲による被害をさけて、中島の陸軍機設計室のあった三鷹研究所は、岩手県水沢市に疎開していた。

昭和二十年四月一日付の軍需省命令で、中島飛行機製作所は、一片の書類によって全設備とすべての技術者を徴用された。

名称も軍需省第一軍需工廠とかわり、三鷹研究所も同日付で第一軍需工廠第二一製造廠として岩手疎開が下命されたものだ。

廠長は研究所長がそのまま横すべりし、つまり小山は軍需省軍需官として役人になったことになる。

二十年四月に疎開下命があって、すぐに疎開の作業をはじめたが、なにしろ空襲が激しく交通も混乱状態にあったから、おもうようにはかどらず、そのうち八月十五日の終戦になってしまった。

当然のことながら軍需省は廃止、徴用されたいっさいのものは中島(すでに富士産業と改称していた)に、これまた一片の書類によって返還された。

三鷹研究所はまだ疎開がおわっていなかったので、全く混乱のうちに終戦をむかえたわけだ。

中島の重役たちは、二重の追放にくわえ、わずか五ヵ月の名ばかりの役人だったため、さらに公職追放令にもひっかかってしまった。

ときに小山悌、四三歳。もっとも若い経営者として、すでに取締役になっていたので、当然、追放令の適用をうけた。

だが、敗戦によって生活の道を断たれた人々に、なんとか仕事をあたえなければ、とあらゆる手をつくして奔走(ほんそう)した。

彼の部下たちは、あまりにも飛行機に没入しすぎて、ほかの才覚をもちあわせていなかった。

小山は、多忙なうちにも、これからなにをやったら、自分たちの生活のためにも、国のためにもなるかを考えた。

敗戦によって日本の国土は半分になってしまった。

そして、これまで六〇〇〇万人が住んでいた土地に、外地からの引揚者も収容して八〇〇〇万人が生活しなければならない。

無限の大空は全くとざされ、生命線とたのんだ海も、わずか三〇%の自由しか残されていない。

いったい日本はこれからどうやって生きていけばよいのか。

さまざまに思いをめぐらしていたとき、ふと「国破れて山河あり……」の文句を思い出した。

そうだ。緑だ。森だ。林業だ。B29は都市の大半を焼きはらったが、国土の七〇%をしめる山林は、全く失われずに残っているではないか。

小山は昭和二十七年、五〇歳のときに、ようやく追放解除となって上京したが、岩手に疎開中は林業機械科協会をつくって副会長に就任する一方、林業について徹底した研究にはげんだ。

追放解除後は、林業機械をつくる岩手富士産業株式会社取締役として正式に就任したが、彼にはひそかな計画があった。

いろいろな企業では大体五五歳を停年としているが、五五歳の能力というのは一体どんなものかためしてみたい、と考えていた。

五五歳になったとき、なんの準備もなしに林業技術士の国家試験をうけ、見事に合格した。

さらに、六〇歳になったとき、もう一度、自分の能力テストにチャレンジをこころみた。

東大農学部に論文を提出、これも合格して学位をとった。

昭和三十七(1962)年三月二十七日に東京大学から農学博士号を授与されたのである。

昭和三十一(1956)年八月、ICAによる三ヵ月のアメリカ視察旅行にでかけた。

ICAというのは Intertational Civil Authorities の略で、往復の航空運賃は自分もちだが、あとはすべて先方が負担するというシステムだった。

日本の民間技術を、アメリカに学ぶことによって引上げてやろうというのがねらいであったようだ。

もちろん、小山の目的は、アメリカの林業、および林業機械の視察であった。

アメリカ国内を飛行機で移動中のことだった。とつぜん、制服を着た旅客機のパイロットが客席にあらわれた。

彼はつかつかと、小山のところにやってきて、「ミスター・コヤマか」とたずねた。

「イエス」とこたえると、彼は手をさしのべて握手をもとめ、そして小山を操縦室に案内した。

彼はこの旅客機の機長だった。

ICAからの書類で、小山ががっての有名な、飛行機設計者であることを知り、戦後の進歩した旅客機の操縦室を見せようとの好意であった。

機体は、プロペラ機の最後ともいうベき「コンベア」双発機で、小山は、戦時中の日本の爆撃機にくらべ、はるかに進歩した機構に感慨をおばえた。

同時に、かつて手がけた九七戦、「隼」「鍾馗(しょうき)」「疾風(はやて)」などの戦闘機、「呑竜(どんりゅう)」や最後に手がけて未完成におわった六発の巨人爆撃機「富嶽(ふがく)」のことなどが、ふと脳裏(のうり)をよぎった。

おもえば戦争は、とおい過去のようでもあり、昨日のようでもあった。

「サンキュー」小山は機長に、心から礼をいって客席にもどった。

7 師と友人 top

仙台の二高で多感な高等学校生活をおえた小山悌は、大正十一(1922)年四月、東北帝国大学工学部の機械科にすすむことになった。

まだ、航空科ができていなかったのだ。

当時、二高の入学試験の合格率は、一〇人ないし一五人に一人という厳しさだったが、そのかわり、大学人試は楽で、だいたい希望の大学と希望の科にはいることができた。

入学試験があっても、それはむしろめずらしいことだったらしい。

高等学校時代、よい先生と友人にめぐまれた小山は、大学も同様な幸運のうちにすごすことができた。

彼はフランス語が得意で、このことが、のちに非常に役立つことになつたが、高等学校時代は、外国語は英語とドイツ語で、大学にはいってからも特別にフランス語の講義をうけたことはなかった。

しかし、学生同士の自習会のようなことでフランス語を教わる機会があり、とくに同期の電気科の学生にフランス語の得意なのがいて、彼からおおくを学ぶことができた。

もともと英語とドイツ語を、かなりマスターしていたので上達ははやく、たちまちモーパッサンなどの小説を読めるようになった。

これが、のちに彼の専門となった航空の勉強に、非常に役立つことになろうとは、思ってもみなかったにちがいない。

もっとも、小山は、卒業設計ではサルムソン・エンジンの馬力を向上した改良型の設計をやっているが、これはフランスのドービエの書いた『モトール』(モーター)という本を参考にしたものであるから、あるいはこの部厚い大きな原書を読むことが目的であったのかもしれない。

彼のフランス語は、卒業して飛行機をやるようになってからも大いに役立った。

当時、遅れていた技術をおぎなうのと、若い技師たちの教育のため、各航空機メーカーとも、外国から技師を雇うのがはやっていた。

小山が入社した中島でも、フランスからマリー、イギリスからフリーズという著名な飛行機設計者をまねいて、設計とか指導にあたらせていた。

小山は、マリー、フリーズの日本側の助手をつとめた。

マリーは第一次大戦で活躍したニューポール戦闘機の設計者で、のちの九一式戦闘機の原型を設計したのだが、この気むずかしいフランス人の相手には、もっぱら小山のフランス語が役立ったようである。

また、理論的にもっともすすんでいたと思われる、フランスの航空関係の原書を読むのにも、もちろん有効だつた。

当時は、わが国の航空技術の創成期であり、気のきいた日本語の航空関係の本などなかったから、設計者たちは苦労して外国の原書を読み、手さぐりでみずからの道を見つけなければならなかった。

それにしても、のちに技師長として九七戦、「隼」「鍾馗」「疾風」などの戦闘機ばかりでなく、重爆である「呑竜」から、

B29より大きい六発の超重爆「富嶽」など、多くの機体設計を手がけた小山技師の大学卒業設計がエンジンの改良であった、というのはおもしろいではないか。

小山が大学時代をすごした大正十一(1922)年から大正十四年にかけて、わが国の航空界にはいろいろなことがおこった。

まず、大正十一年には有名なワシントンの軍縮会議があった。

そして、のちに小山がその半生をすごすことになる中島飛行機で、海軍の注文によるアブロ練習機と、ハインケル水上偵察機の製作が始っている。

また、この年の十一月には、日本航空輸送研究所による大阪〜高松〜徳島間の航空路がひらかれて、日本最初の定期飛行が始った。

翌十二年には、朝日新聞社が主体となって東西定期航空会社が生まれ、週三回の東京〜大阪間定期郵便飛行が始められた。

三月に、航空母艦「鳳翔(ほうしょう)」の甲板に、吉良(きら)海軍大尉による初の着艦が行われたことも、特筆すべきことである。

大正十三年には、陸軍航空本部が設立されたが、初代本部長となった井上幾太郎中将は、航空のよき理解者であったばかりでなく、人間的にもすぐれていた人で、初期のわが国の航空技術の進歩は、この人の陰の力に負うところが多い。

大正十四年、小山悌が大学を卒業した年だが、海軍の一三式攻撃機が横須賀〜北京間の往復飛行に成功、朝日新聞社のブレゲー19型二機がローマ訪問飛行に成功するなど、飛行機の性能も操縦技術の方も、いちじるしい進歩をみせている。

小山は、恩師宮城音五郎先生のすすめもあり、卒業したのちも助手として大学にのこることになった。

当時の月給は八五円、大学をでたての初任給にしてはかなりよい方だった。

そのころ、東北大学理学部には愛知敬一(愛知元外務大臣の父)、石原純教授など、近代日本物理学史上に大きな足跡をのこした人たちが活躍していた。

小山のいた工学部にも愛知教授が応用力学の講義にきたし、数学と物理の三枝(さえぐき)教授の講義とともに、きわめて特色のある講義であった。

理学部だけでなく、数学科や電気科の教室にも自由にでいりして講義をきいたし、テニスの先輩や仲間にも、理学部や本多光太郎教授の金属材料研究所で研究している人たちがいたので、学問的見識をひろめることにっとめた。

またこのころ、相対性原理の発見者として、世界的に有名な物理学者アインシュタイン博士が来日、仙台にもしばらくとどまって理学部で講義をしたが、白髪のおだやかな風ぼうに接することができた小山は、助手として大学にのこった自分の幸運をしみじみと思った。

助手といっても、とくにきまった仕事をあたえられたわけではなく、また先生の方もしいてそれを求めるふうもなかったので、自分のすきな勉強ができたし、得意なテニスを楽しむこともできた。

学生時代とちがって、思いのままに他学部の講義をきいたり、研究室との交流をもったことにより、小山の学問には幅とあつみがくわわり、彼の人間形成に貴重な期間であったといえよう。

8 学士の兵隊さん top

小山の大学における助手生活は、わずか八ヵ月でおわった。

この年の十二月一日、彼は東京中野にある陸軍電信隊に、一年志願兵として入隊することになったからだ。

一年志願兵というのは、専門学校と大学の技術系の学業をおえた者のなかから、予備将校を養成するのが目的でつくられた制度で、飛行兵と工兵の一部にこれがあり、のちの幹部候補生制度に相当するものであった。

当時は世界的に軍備縮小の時代で、軍人も少佐ぐらいでたいていくびになった。

そんな時代ではあったが、小山は徴兵検査で甲種合格だったので入隊しなければならなかった。

ふつうなら仙台の師団に入隊するのだが、彼は技術の特技を生かしたいと考えて、一年志願の道をえらんだ。

一年志願兵というのは一般の兵隊とちがい、二四〇円をおさめなければならない。

大学ならいざ知らず、軍隊にはいるのに金をおさめるのも妙な話だが、いってみれば一ヵ月二〇円の軍隊下宿みたいなものであった。

従って、外出したような場合は一食一〇銭ぐらいのわりでかえしてくれた。

小山が入隊した中野電信隊には、日本で初めての無線中隊があり、学校出の兵隊ばかり二〇〇人くらいで編成されていた。

といっても、一般の兵隊とちがい、“学士さま”の兵隊さんということで、落語まがいの気楽なものであったらしい。

たにしろ、専門の無線電信のことになると教官より兵隊の方がよく知っているのだから、教官も教えようがない。

兵隊のなかには、電信隊でつかっていた無電機のメーカーの技師もいた。

そんなところから、学科はいつも自習ということになった。

一年間の軍隊生活のうち、はじめの三ヵ月で兵隊の一般教養をおえ、一〇ヵ月目には伍長になった。

このあと、試験に合格すると軍曹になり、予備士官への道がひらけていた。

しかし、試験におちると伍長で除隊することになる。

小山はべつに軍隊で昇進する気もなかったので、のんびりやって落第した。

無線班には、最新鋭の機械が配備されていたが、初めてつかわれはじめた真空管の調子はよくなかった。

余談であるが、NHKが八木秀次博士土らの指導で、ラジオの試験放送をはじめたのもこのころであった。

小山がまだ学生だったころ、東北大学工学部教授だった八木博士(のちに東京工大学長、戦後参議院議員、さらに八木アンテナという会社を創立した)を中心に、当時の電気通信学科の総力を結集して受信機をつくった。

NHKが芝浦から試験放送し、これを仙台で受信して、八木教授が実地に教えるという計画だったが、夜中までかかって調整しても、スピーカーからきこえるのは雑音ばかりで、ついに放送はでてこなかった。小山の同期生で松前重義という電気科の学生がいた。

この人は、現在の東海大学の創立者であるが、八木教授の弟子として、きこえないNHKの受信に、深夜まで奮闘したひとりであった。

NHKの放送が悪いのか、仙台での受信が悪いのかわがらなかったが、ラジオの実験時代のこのようなエピソードは、カラー・テレビが当り前になってしまったいまの時代からは、想像もできないにちがいない。

こんなありさまだったから、無線中隊の方も惨たんたるものだった。

演習では、まず無線中隊が先に進出し、あとがら有線電信班がきて交代することになっていたが、機械の調子が悪くて、有線班が追いついてきてもまだ受信することができず、逆に無線の方があとになることもあった。

このころ、小山の叔父(おじ)は、海軍を退官して蒲田でグラインダー工場をやっていたが、日曜の外出ごとにたずねては酒の御馳走(ごちそう)にあずかったりした。

これが、はからずも小山の中島飛行機に入社するきっかけになったのである。

この叔父は、中島知久平と海軍機関学校の同期生で、親しい間柄だった。

海軍を少佐で退官したが、いつも「中島はエライやつだ、あいつは大物になる」というのが口ぐせで、小山もしょっちゅうこれをきかされた。

あるとき、どうしても中島にあえという叔父につれられ、東京有楽町にあった中島飛行機の事務所に行った。

紺のつめえりの服をきた中島知久平は、親友の甥(おい)にたいして、飛行機がこれからいかに重要になるかを熱心に説き、中島飛行機にはいらないかとすすめた。

それまで、小山は中島でなにをつくっているのか知らなかったし、飛行機そのものについても、曲技飛行をやったパイロットのスミスぐらいしか知らなかった。

しかし、かねて叔父からきかされていた中島知久平の人格に、なんとはなしにひかれたし、飛行機というものを自分の一生の職業にすることについても、興味をおぼえた。

「よし、除隊したら中島にはいろう」小山の心はあっさりきまった。

9 中島飛行機に入る top

除隊して約一ヵ月、静養して兵隊のあかをおとした小山は、中島飛行機に入社するため、その年の十二月二十五日、群馬県の太田にむかった。

その日は、大正天皇が亡くなられた日で、雪がふっていた。昼前に浅草から軽便鉄道に乗った小山は、夕方太田についた。

彼は、車中でいろいろ考えた。

世話になつた宮城教授をはじめ、大学の人々にあいさつもせずに中島にはいることは、申しわけない。

しかし、もし大学に行ってこの話をすれば、まだ海のものとも山のものともわからない中島飛行機に入社することは、反対されるにちがいない。

しかし、自分としては、いまさら意志を変えるつもりはないから、ここはひとつ目をつぶって、あとからおわびをすればなんとかなるだろう。

小山はものごとをあまり深刻に考えない性格であったし、宮城教授にたいする甘えも、いくらかあったかもしれない。

しかし、さすがにこのことについては、彼もかなりのあいだ、良心の呵責(かしゃく)を感じて悩んだようだ。

はたして宮城教授からは、きつい叱責(しっせき)の手紙をもらい、たまに仙台にかえっても、なんとなく大学のしきいが高くかんじられ、できるだけ先生にあわないようにした。 |

昭和12年、キ27開発のころの

小山技師

|

だが、宮城教授は、航空の重要性についてははやくから見通しをもち、内心では小山の中島飛行機入社をゆるしていたようだ。

その証拠に、彼がフランス人のマリー技師のもとで九一式戦闘機を手がけたとき、わざわざ中島飛行機までたずねてきてくれた。

その後、各大学に航空科をおくことを熱心に主張し、あちこちの大学に講義に行ったりした。

彼はこのときの恩義になんとかむくいたい、といろいろ宮城教授の身辺に心をくばっていた。

ずっとあとのことになるが、太平洋戦争がおわるころ、停年で大学をやめる宮城教授を中島飛行機の三鷹研究所の所長にむかえようと努力し、昭和二十年三月三十一日にようやく決定にこぎつけた。

ところが、翌四月一日、当時の軍需工場がいっせいに国に接収され、社員はすべて身分を役人にきりかえられた。

すると、いったん役人をやめた(大学教授も国立大学の場合は官吏である)宮城教授は、再び役人になるという妙な結果となり、この努力はついにみのらずじまいとなった。

さて、小半日かかってようやく太田にたどりついた小山は、中島飛行機の工場に行く道順をなにもきいてなかった自分のうかつさに気づいた。

人にたずねながら、とぼとぼと歩きだしたが、雪はだんだん激しくなるし、暗くもなってきた。

しかも、人家もまばらで、とおる人もほとんどなくなり、心ぼそいことこのうえない。

こんなところで道にまよったら大変だと考えた彼は、いそいで太田の駅にとってかえし、午後五時の上り最終電車にとび乗った。

夜もかなりふけてから東京についたが、ここで号外を見て大正天皇が亡くなったことを知った。

二日おいて十二月二十八日、あらためて太田行きの軽便鉄道に乗った。今度は朝一番の列車に乗ったので、昼ごろついた。

雪道をあるく小山の目に、白銀におおわれた上越の山々がすばらしい景観をみせていた。

しかし、駅から約二キロ、工場までの道中はふきっさらしの荒野のようで、これはえらいところへきてしまった、というのが彼のいつわらない心境だった。

工場では、中島知久平がまっていてくれ、暖かくむかえられた。

ちょうど月給日であったらしく、小山も十二月分の給料をもらった。

彼が二五歳の暮れのことであった。

top

**************************************** |