|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

4 低翼単葉戦闘機に挑戦

|

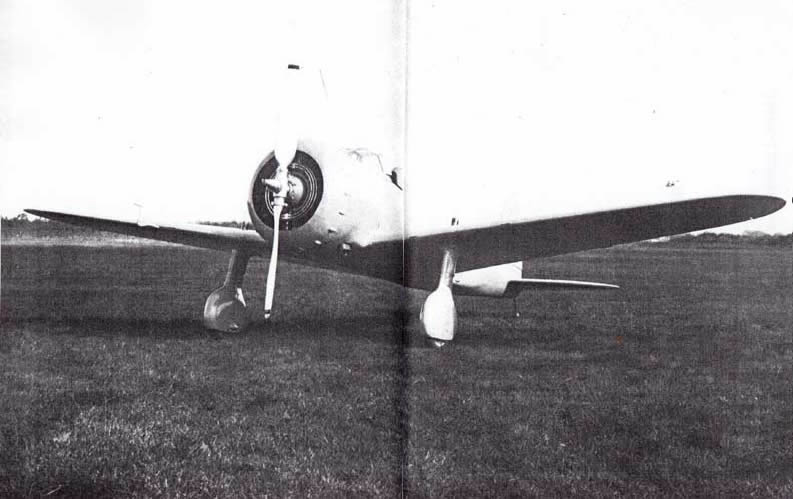

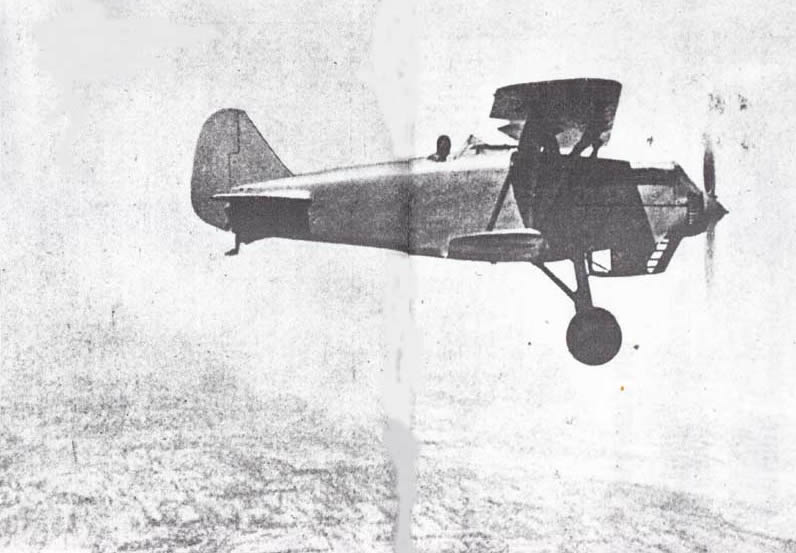

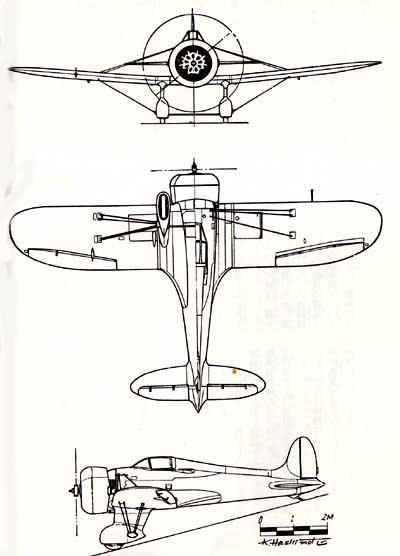

PE実験機:のちの97式戦闘機の原型、中島キ27試作機第1号となった

|

1 高翼から低翼単葉へ

昭和七(1932)年といえば、日本にとっては内外とも多事多難の年であった。

すなわち、前年の九月十八日に満州事変がおこり、さらにこの年の初めには中国本土にとび火して、上海事変が勃発した。そして、三月には日本のあと押しによる、というよりは関東軍の策謀による満州国が誕生、全世界の激しい非難をあびて、国際社会から孤立する道をあゆむことになった。

国内的には、二月に浜口、若槻(わかつき)内閣の蔵相だった井上準之助か、三月には三井財閥の指導者だった団琢磨(だん・たくま)が、血盟団によって暗殺されるなど、血気にはやる若者たちによるテロがあいついだ。

二ヵ月後には五・一五事件で、犬養(いぬかい)首相が殺された。

犬養首相は、海軍士官四人と陸軍の士官候補生五人による一団の襲撃をうけ、「話せばわかる」の名文句で、対談しようとしたところを、「問答無用!」の一声で射殺されたのだった。

このほか、彼らの同志たちの手で各所で襲撃が行われたが、彼らの心情はともかく、目的は明らかにクーデターであった。

世情はこのように騒然としていたが、小山悌(やすし)技師のいる中島の設計室は、制式採用になるかならないか、といったせっぱつまった仕事もなく、比較的ゆったりと、基礎研究にうちこむことができた。

甲式四型で複葉機を完全にマスターし、九一戦で高翼単葉の設計を完成し、さらに海軍九〇艦戦では一葉半を経験するなど、さまざまな形式をひととおりやってしまった中島の設計室では、つぎに出現してくるものは低翼単葉以外にないから、これに研究を集中しようということになった。

そこで、自発的な研究機として、PA、PB、PCと三種の低翼単葉機を造ることになったが、初めてのことなので、どうやったらよいのか糸口がつかめない。

複葉には絶対に自信があったし、複葉かG下翼をとりのぞいたパラソル型(九一戦)は、マリー技師の指導によって比較的はやくものにできた。

そこで、順序としては複葉から上翼をとりのぞいた低翼単葉ということだが、今度は教えをこうことのできる外人技師もなく、小山技師自身が部下を指導してやらなければならなかった。

昭和七年、アメリカでは、ボーイングが低翼単葉戦闘機の試作に成功していた。

この戦闘機は、米陸軍で制式に採用されてP26となったもので、完全な片持式ではなかったが、主翼を張線で吊った低翼単葉機であった。

当時のわが九一戦や、つづいて制式機となった川崎の複葉九二戦などが、いずれも最高時速三〇〇キロだったのにくらべ、三七〇キロの最高時速をほこっていた。

小山技師は、低翼単葉機研究のサンプルとして、なんとかこのP26を手にいれたいと考えた。

ボーイングでは試作機を三機つくったことがわかっていたので、三井物産を通じて一機買いたいと交渉してもらった。

だが、答えは「ノー」だった。

ボーイングは、誇り高い会社であった。彼らは商売よりも、この戦闘機を日本に売ることがアメリカの利益にならない、と考えたからであろう。

また、この年の二月、中国大陸上空で初の空中戦が行われ、わが六機の空襲部隊にたいし、勇敢にも単機で攻撃をかけてきたロバート・ショートの操縦するボーイングP12が撃墜されるという出来事がおこった。

しかも、これを撃墜したのは、中島製の海軍三式艦上戦闘機であった。

彼らが、P26を中島に売ろうとしなかった気持ちが、わかるような気がする。

小山は、PA研究機のアウトラインを考えてみた。

できることなら、完全片持式の低翼単葉をやってみたかったが、それにはまだ未知の部分がおおすぎた。

ここはひとまず一歩後退して、より確実な張線式の半片持式翼とし、低翼単葉をマスターすることだ。

ボーイングがP26で張線をつかった意味を、彼は賢明なやり方だと思った。

つまり、当時の片持式翼の常識からすれば、十分な強度をえるためには主翼が厚くなり、構造的にも重くなってマイナス面が多いと考えられていた。

従って、主翼をうすくするには、その強度をおぎなうために、上下をスチール・ワイヤーで張るのがよく、これがもっとも機体をかるくする方法であった。

胴体と主翼付根部分の空気の干渉を小さくすることは、飛行機設計者にとって大きな課題であった。

第二次大戦で活躍したユンカースJu87や、ヴォートF4U「コルセア」などが、構造的にやっかいな逆ガルタイプにしているのも、みなこの干渉を小さくするためのひとつの方法なのである。

ふつうの飛行機では、胴体と主翼取付部のあいだにできるV型の部分に、あとから整流おおいをつけて、空気干渉による抵抗を少なくするようにしてある。

これをフィレットとよんでいるが、小山はフィレットをあとから付けたすのではなく、基準翼と胴体を一体にすることによって、あらかじめフィレットを造り付けにする方法をこころみた。

この方法は、つぎの九七戦をはじめ、のちの日本の単葉機にひろく使われることになったものである。

脚のおおいは、単に車輪だけをカバーするものではなく、翼下面から車輪までをすっぽりおおうズボン型の、いわゆる完全スパッツ型にした。

胴体は、すでに九一戦で完全にマスターした全ジュラルミン製モノコック構造とし、主翼も九一戦、「ブルドッグ」などで経験した、スチール薄板のビルトアップ構造による桁と木製リブの組みあわせとした。

主翼をささえる張線は、外翼中央部にむかって上面が三本、下面を四本とし、張線取忖部はべつに補強されていた。

昭和九年は、躍進いちじるしい中島飛行機製作所にとって、さらに記念すべき年となった。

すでに政界入りをしていた中島知久平は、この年の三月に政友会の顧問となった。

また工場のほうも、陸軍の九一式戦闘機、海軍の九〇式艦上戦闘機と、陸海軍の制式戦闘機を一手ににひきうけることになって多忙をきわめ、ようやく中島飛行機の強固な基礎がかたまった感があった。

かねて、天皇が中島の工場を視察したい、といっておられるのをきいた知久平は、この機会に新工場を造ることを決心した。

昭和九(1934)年十一月一日、太田町の東のはずれに広大な新工場が完成し、本社と機体工場の大部分がここにうつった。

この新工場は太田工場とよばれた。

ちょうどこのころ、群馬県をふくむ関東北部一帯で陸軍特別大演習が行われたが、このあと、天皇の地方巡幸があり、新設の中島飛行機太田工場にもたちよられた。

中島喜代一社長以下全社員が天皇をお迎えしたが、創設者として、また人一倍愛国心の強かった中島知久平の感激は、ひとしおであったようだ。

このとき、小山技師もずらりとならんだ製作中の九一式戦闘機のまえで、設計責任者として陛下にご説明する光栄にあずかった。

この年、陸軍は中島および川崎の両社にたいし、ふたたび新戦闘機の競争試作を命じた。

中島は九一戦、川崎は九二戦と、ともに陸軍制式戦闘機を生産していたが、両社とも、次期戦闘機のための研究にぬかりはなかった。

川崎は、それまで陸軍の要求によって、陸軍では最初の低翼単葉戦闘機である「キ五」の試作をしていた。

ドイツのフォクト技師の指導で、新進気鋭の土井武夫技師が主務者となって設計をすすめたが、逆ガルタイプの低翼単葉モノコック構造は未知の点が多く、野心的な設計であったが、運動性や安定性に問題があって、ついに不採用となってしまった。

エンジンは、ドイツのBMWを国産化した水冷V型一二気筒の「ハ九」だったが、エンジンの振動問題やラジエーターのトラブルなども、この試作機の足をひっぱった。

さきに制式になった八八式偵察機や九二式戦闘機もそうだったが、川崎は伝統的に水冷式エンジンを採用していて、のちの三式戦闘機「飛燕」に使われたダイムラー・ベンツを国産化した「ハ一四〇」にいたるまで、つねにエンジンになやまされ続けたようだ。

この点はアメリカも同様で、たとえば第二次大戦中、唯一の国産水冷エンジンであるアリソンを積んだベルP39「エアラコブラ」は、ぱっとせず、P51「ムスタング」にしても、エンジンをイギリスのロールス・ロイス「マリーン」に積みかえてから芽をふいたものだ。

低翼単葉でてこずった川崎は、競争試作では、ふたたび確実性の高い複葉とした。

当時、川崎は九二式戦闘機の生産がおわったあと、制式に採用されたものがなく、この競争試作にはどうしても勝ちたかったから、冒険はさけなければならなかった。

これにたいし、中島のほうは余裕があった。すでに、自発的に開発を初めていた低翼単葉のPAをふりむければよかった。

九一戦で、設計者としての自信をふかめ、さらにフリーズ技師らと中島「ブルドッグ」をも手がけた小山は、これからの戦闘機はどうなるかについて、独自の見識をもっていた。

彼は今回の競争試作の結果よりも、むしろ将来の陸軍戦闘機の基礎型として、どうしても低翼単葉のPAを完成させたいと考えたのである。

この見地から、彼はPA系の低翼単葉機研究の全般を指導することにし、陸軍試作機のほうは、井上真六技師を主務者として設計をすすめることになった。

一方、情報によるとソ連で開発中の低翼単葉の「イ16型戦闘機」は、時速四〇〇キロをこえる快速戦闘機だという。

いよいよ低翼単葉戦闘機時代の到来を思わせるものがあった。

|

陸軍95式戦闘機:中島のキ11との競争試験に勝って、川崎のキ10は制式採用になった。

|

2 高性能を発揮したキ一一 top

陸軍では、昭和八年から試作機にキ番号をあたえることをきめ、三菱の九三式重爆撃機から適用された。そのキ番号は、つぎのとおりである。

キ一 九三式重爆撃機 (三菱)

キニ 九三式双発軽爆撃機 (三菱)

キ三 九三式単発軽爆撃機 (川崎)

キ四 九四式偵察機 (中島)

キ五 試作戦闘機 (川崎)

キ六 九五式二型練習機 (中島)

キ七 試作機上作業練習機 (三菱)

キ八 試作複座練習機 (中島)

キ九 九五式一型中間練習機(立川)

このあとをうけて、川崎の試作戦闘機はキ一〇、中島のはキ一一となった。

川崎のキ一〇は、これまでのフォークト技師とのコンビで全金属製機の設計をすっかりマスターして、この分野では第一人者といわれた土井武夫技師が設計主務者となり、堅実な方法にくわえて、なみなみならぬ意欲をそそいだ。

とくに、空戦性能のなかでも格闘性をおもんずる陸軍パイロットたちの気にいるために、複葉型式をえらんだことは有利であった。

中島は、PAを基本とする方針をかえようとはしなかった。

そして、速度と運動性という相反する要素を、どこまでたかめることができるかに、設計と研究の努力が集中された。

そのためには、低翼単葉で、そしてかるく、機体各部をできるだけリファインする以外にない。

どんなことがあっても、複葉に逆もどりすることは考えられなかった。

キ一〇とキ一一は、昭和十(1935)年三月と四月にあい前後して完成し、立川の陸軍航空技術研究所にもちこまれて審査が開始された。

飛行場にならべられた両機を見て、陸軍のパイロットたちは、あまりにも対照的な設計のちがいに興味をひかれた。 |

キ11試作戦闘機(PA)

乗員:1 発動機:中島「寿」3型 550馬力(高度4,000メートル)

プロペラ:金属製固定ピッチ,2翼,直径2.90メートル

全幅10.80メートル 全長:7.SOメートル 全高:3.37メートル

主翼面積:18平方メートル 自重:1,200キロ

全備重量:1,480〜1,700キロ 翼面荷重:82.6〜94.4キロ/平方メートル

馬力荷重:2.7〜3.1キロ/馬力 最高時速:420キロ(高度4.300メートル) 上昇力:5,000メートルまで約6分 航続時間:約2時間30分

武装:7.7ミり機関銃2

|

とくに、見なれた複葉のキ一〇にたいし、低翼単葉のスマートなキ一一に関心が集中した。

この競争試作は、機体設計の面ばかりでなく、エンジンにも水冷式と空冷式のちがいがあり、外観上の差異をさらにふかめていた。

キ一〇は、八五〇馬力の水冷式ハ九、キ一一は五五〇馬力の空冷式「寿」三型。角ばった胴体のキ一〇にたいし、キ一一はタウネンド・リングのまるい形状にならって胴体も円形断面の優美なものだった。

審査の過程では、エンジンの馬力の小さいキ一一の方が速力、上昇力ともにすぐれ、低翼単葉機の素質の片りんを明らかにみせていた。しかし、審査の結果は川崎側に凱歌(がいか)があがり、キ一一は不採用となってしまった。

これには、いろいろ原因が考えられよう。第一に、パイロットたちが格闘性能を重視していたことである。

この点て、複葉機は有利であった。つぎには、新技術にたいする不安があった。

本来、パイロットたちはきわめて保守的であり、さきの川崎のキ五試作戦闘機の例もふくめて、低翼単葉に懐疑的だった。

とくに、張線のある主翼構造の信頼性について疑問をもっていたようだ。

(川崎キ一〇は制式採用となり、九五式戦闘機とよばれた)

小山技師はキ一一が不採用ときまっても、それほどがっかりはしなかった。

それよりも、PAが予期どおりの好性能を発揮してくれたこと、また、使用した「寿」型エンジンの信頼性がたかく、整備の面でもキ一〇の「ハ九」エンジンをしのいでいたことが、つぎの本格的な低翼単葉戦闘機設計への、明るい材料となったからだ。

キ一一は、ボーイングP26とよく似た構造形式だったが、寸法も重量もP26よりひと回り大きかった。

そして、エンジンは、五五〇馬力でどちらも同じだったにもかかわらず、最高時速はP26の三八〇キロにたいし四〇キロも上回り、上昇力もすぐれていた。

キ一一は、昭和十年中に全部で四機造られたが、スライド式の密閉式風防をもった第四号機はPBとよばれ、のちに不採用ときまってから朝日新聞社に売却されて「AN一通信機」となった。

AN一はこの年の大晦日、東京〜大阪間を一時間二五分で飛んで、当時のスピード飛行記録をつくったのをはじめ、次々に記録をつくり、三菱製の「神風」号が出現するまで、日本最高速の民間機であった。

昭和九年、海軍はさきの七試艦戦のときと同じく中島、三菱両社にたいし、単座戦闘機の試作を命じた。

だが、このときも中島は七試同様あまり積極的ではなく、たまたま自分たちが研究していた低翼単葉機を、陸軍ばかりでなく海軍にも見てもらいたいという気持で、PAを海軍むけに改造した。

これが社内名称PCで、海軍に提出された中島の九試単戦だった。

PCが、陸軍のキ一一となったPAとちがう点は、操縦席回りを海軍式に改造したこと、エンジンを海軍指定の「寿」五型に積みかえたことだ。

比較的のんびりかまえていた中島にたいし、三菱はさきの川崎と同じように、必死であった。

中島とならぶ大メーカーでありながらヒット作がなく、とくに戦闘機は、陸海軍ともに中島におさえられていたからである。

三菱は七試艦戦にひきっづき、堀越二郎技師を設計主務者に起用し、有力なスタッフをそろえて万全を期した。

ひと足さきにできあがった中島九試単戦は、好性能をしめして海軍関係者を喜ばせたが、ついで完成した三菱七試の性能は中島機をうわまわった。

それに、陸軍でもきらわれた主翼の張線は、サイレンのようなうなりを発して海軍パイロットたちを驚かせた。

この競争試作は、問題なく三菱側の勝利となったが、七試で積極的に新しい低翼単葉に挑戦した堀越技師たちの努力の成果であったといえよう。

同じことは、中島についてもいえた。PAからPCにいたる、一連の低翼単葉試作機によって基本的な設計技術をつかんだ小山技師以下の設計陣は、引続き、本格的な低翼単葉戦闘機の開発に着手した。

これが社内名称PEとよばれる実験機であり、のちの傑作「九七戦」の原型となるのだが、三菱にしても中島にしても、低翼単葉になって二度目に優秀機を生みだしている点が興味ぶかい。

昭和九年度の陸軍戦闘機競争試作では川崎のキ一〇に敗れたが、それは、この競争にどうしても勝たなければならない川崎側と、競争に勝つというより自主的な低翼単葉研究の成果をためしてみよう、という中島側との“家庭の事情”による、熱のいれ方のちがいによるものであった。

だから、キ一一が九五式戦闘機として採用にならなかったことは、少しも苦にならなかったし、PA〜PC実験機がしめした高性能は、むしろ小山技師ら中島の設計陣に、低翼単葉機についての大きな自信をあたえたことでプラスになった。

とくに、小山はこの研究試作の途中で、ほぼ低翼単葉機設計の基礎をつかみ、つぎの設計にたいする見通しをたてることができたので、PA関係の作業は井上真六技師にまかせて、張線のない、完全な片持式低翼単葉機の開発にとりかかった。

この新しいプロジェクトは、社内呼称をPEとよび、PA〜PCなど、一連の低翼単葉機研究の延長であることをしめしていた。

PEの基礎計画が、かなり進行した昭和十年末、またしても陸軍は次期戦闘機の試作を計画した。

これに応じたのは、九一式戦闘機のときと同じく中島、三菱、川崎の三社で、ときに小山は三四歳、中島入社以来一〇年になろうとしていた。

当時の中島の設計部には、小山よりさきに入社した大和田繁次郎と、九〇艦戦以来の吉田孝雄技師が同列といった形でいたが、歴史のあさい日本の飛行機設計界では、彼らはすでにベテランとよばれる立場にあった。

そして、小山も同様に設計室のリーダーとしての役目をおわなければならなかった。

陸軍がしめした試作機の要求性能はつぎのようなもので、ようやく列強の飛行機設計技術レベルに達しようとしていた日本の戦闘機設計者たちにとって、手のとどきかねるほどのものではなかった。

(一) 低翼単葉、単発単座であること

(二) 最高時速四五〇キロ以上

(三) 上昇力 五〇〇〇メートルまで六分以内

(四) 武装 七・七ミリ機関銃二挺

(五) できるだけ重量をがるくし、近接格闘性能をよくすること |

以上の要求のうち四項までは、とくに問題はなかったが、五項の近接格闘性能重視の思想は、当時、世界で重視されるようになっていた、翼面荷重(かじゅう)の大きい重戦的思想に逆行するものであった。

そして、戦闘機パイロットたちの、デリケートな操縦法にたいするあくなき要求は、きわめて苛酷なものであったが、すでにPE実験機をスタートさせていた中島設計陣は、片持、低翼単葉の空力的な格闘性能については自信をもっていた。

自社研究機であるPEを、そのままキ二七に横すべりさせることができるからだ。

PEについて、小山はかなりの自信をもっていた。

従って、空力性能にはあまり気を使うことなく、あとは重量軽減だけがのこされた問題だったから、構造的に洗練させればよいと考えた。

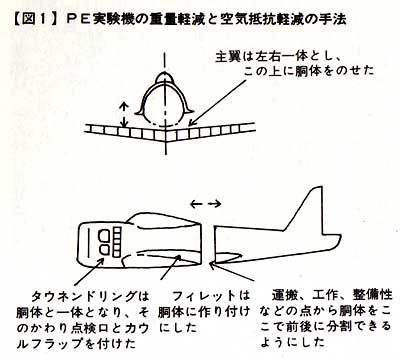

それには、主翼や胴体の結合法をこれまでとちがった新しい方法にする必要があった。〔図1〕 |

|

胴体と主翼の結合法には、いろいろな方法がある。

主翼を胴体に左右別々に金具でとめる方法、主翼の中央部のみ胴体と一体とし、べつに外翼を取付ける方法などである。

これらの構造方式は生産工程、運搬、整備などの見地にくわえて、設計者の好みやくせ、あるいは飛行機製造メーカーの伝統的なしきたりによってきめられることがおおい。

小山は、左右一体の主翼の上に胴体をのせて一体構造とし、胴体を操縦席後部付近で前後に分割する、というこれまでにない新しい方法をこころみた。

主翼と胴体を一体にすることによって、重量をかなり軽減できたし、結合金具の穴をあわせる、やっかいな工作もいらなくなった。

だが、主翼を分離できないことは、機体運搬のときなどにかさばって不便なので、胴体を操縦席のうしろで切断して、後部胴体を分離する、というきわめて合理的な発想であった。

この方法は、小山の懸案でもあり陸軍の要求でもあった、構造重量の軽減に役立ったばかりでなく、主翼の桁を左右一本にとおすことができたので、工作上にも強度上にも、きわめて有利となった。

この着想は、その後の単発戦闘機のほとんどに応用され、「隼」「鍾馗(しょうき)」「疾風(はやて)」ばかりでなく、三菱の零式艦上戦闘機などにも採用された。また現在のジェット戦闘機も、ほとんどがこの構造方式を採用している。

重量軽減は、あらゆる個所に、徹底して行われた。部品は工程数がかかるのを無視して肉ぬきし、どんな小さな機体の構造物にたいしても、強度のゆるすかぎり重量軽減孔をあけた。

「競争に勝つか、空中分解か!」

若い技師たちは必死のおもいで、重量軽減と機体強度との限界に挑戦した。

飛行機には、たくさんのボルトが使われているが、これも軸の内部に孔をあけた。

個々の肉ぬきによる重量軽減は、たとえわずか数グラムでも、全体としてはかなり大きな数値となった。

この結果、世界でもまれな軽い戦闘機ができあがったのだが、こうした重量軽減による工程数の増大にたいしては、当然のことながら、作業現場からの反対もかなりあった。

重量軽減とともに重要な課題は、空気抵抗の減少である。胴体前部に取付けた星型エンジン回りの気流をととのえるためのタウネンド・リングは九一戦で初めて経験し、その後の各種機体をへて、PAすなわちキ一一試作戦闘機では、リングのすそをのばし胴体とのすき間を、ほとんどなくすまでになった。

PEではこれをさらにすすめて、胴体と完全に一体とし、タウネンド・リングと胴体の区別はなくなってしまった。この結果、胴体側面にはとりはずし可能な点検口と、冷却調節用のカウル・フラップがつけられた。

空中火災によるパイロットの焼死は、小山が入社そうそう指導をうけたマリー技師が、設計上もっとも心をくだいた問題であった。

空中火災がおこったら、すぐに胴体内の燃料タンクをきりおとせるようにするため、九一式戦闘機の前身であるNCでは主翼、胴体、脚の結合に複雑な構造を採用した。

小山もまた、マリーの教訓に従って、この新しい低翼単葉機の乗員を火災からまもる方法について苦心した。

彼はメイン・タンクをすべて主翼内におさめた。

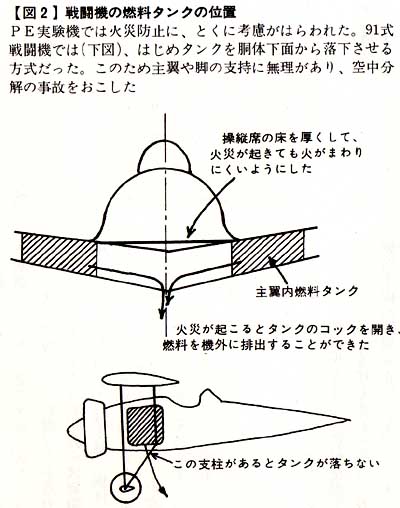

〔図2〕のように胴体付根付近から外側の左右翼内にあり、もしも火災がおこったときは、コックをひらいて胴体中央下面から燃料を機外に排出できるようにした。

同時に、操縦席下面の床板を厚くし、火の回りをできるだけ遅らせてパイロットが脱出する時間をかせげるようにした。

この措置が適切だったことは、のちにノモンハン事件で実証され、松村黄次郎大佐をはじめ、多くのパイロットたちの生命をすくった。 |

|

top

**************************************** |