|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

8 加藤隼戦闘隊

|

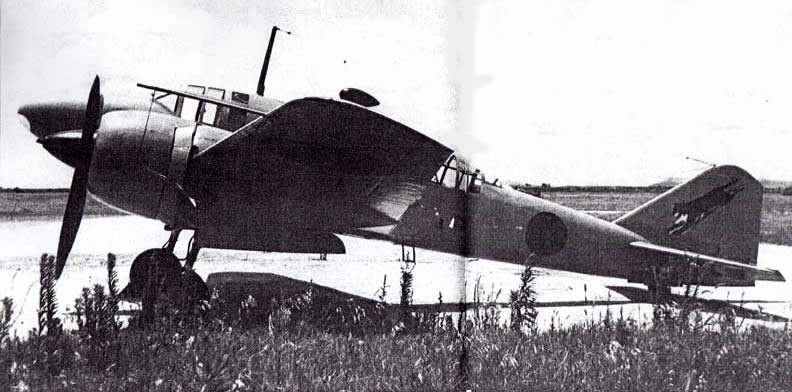

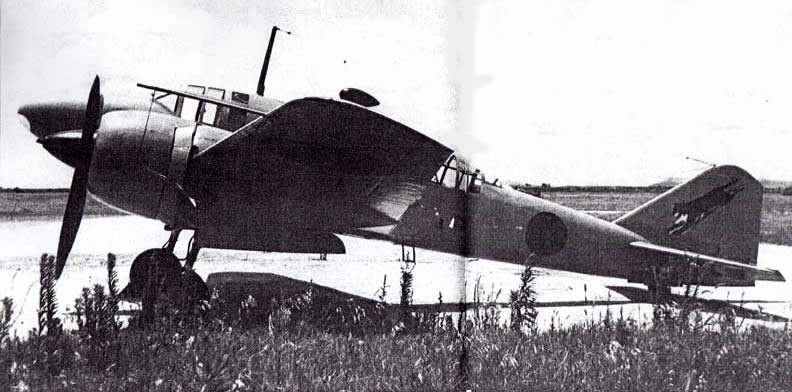

100式司令部偵察機(三菱);武装なく、高速力のみを武器として太平洋戦域各地の航空写真偵察に活躍した。

連合軍から“写真屋のジョー”とよばれた。

|

1 四〇機の「隼」で開戦へ

各地から集ってきた多数の飛行機のなかで、ひときわ目だつ新鋭戦闘機「隼」の、戦闘訓練は猛烈をきわめたが、トラブルは依然としてあとを絶たなかった。

プロペラは、九七戦の固定ピッチから新しい可変ピッチにかわっていたが、可変機構からの油もれには、悩まされどおしだった。

もれた油が風防にとびちって前が見えなくなり、ひやりとさせられるようなことも再三あった。

風防ばかりでなく、主翼下面から脚引込孔をつたわって車輪のプレーキ・ドラム内に浸入したオイルのため、ブレーキが利(き)かなくなり、ブレーキの片利きやオーバーランなどで、飛行機をこわすものもでた。

せっかくつけられていた無線機は、故障ばかりでほとんどきこえないし、コンパスは不正確で信頼がおけなかった。

引込脚の作動もスムーズでなく、完全に引込まなかったり飛行中に脚がとびだすこともあり、反対に脚がでなくて胴体着陸することもあって、パイロットたちの「隼」にたいする信頼感は、全くないといってよかった。

そのうえ、これまでの先入感もあって、空中分解するのではないか、という機体の強度にたいする不安は、パイロットたちの頭のなかに根づよくのこって、おもいきった空中操作をすることをためらわせた。

だが、ひとり加藤部隊長はちがっていた。

おっかなびっくり乗っている部下たちを尻目に、ぐんぐん速度をあげるし、平気で激しい空中戦闘をやってのける。

それを見て部下たちは、隊長があそこまでやったのだから大丈夫だというわけで、安心して同じところまでやる。

一事が万事、加藤部隊長の率先垂範(そっせんすいはん)は徹底していた。

しかもやみくもにやっているのではなく、気のついた不完全な個所は、すぐに航空本部に電報をうち、技術者にきてもらって改善させた。

こうして運命の開戦予定日“X”日をまぢかにひかえた十二月三日、南部仏印の東方海上にあるフコク島飛行場に進出した。

このころになると敵味方とも偵察飛行が活発となり、台湾からはフィリピンを、仏印からはマレー半島やシンガポールを隠密(おんみつ)偵察するため、日の丸をぬりつぶした一〇〇式司令部偵察機が、毎日のように飛びたっていった。

|

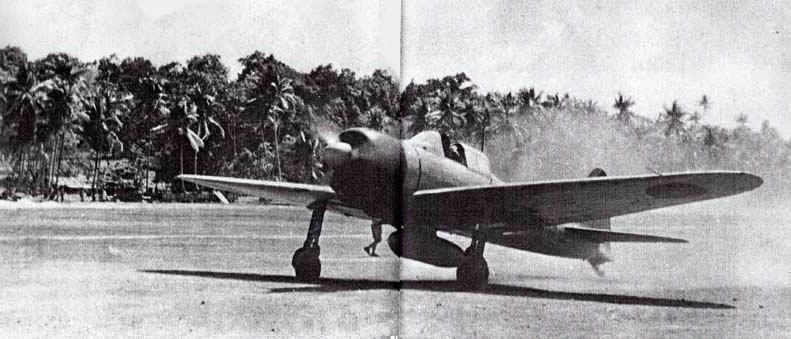

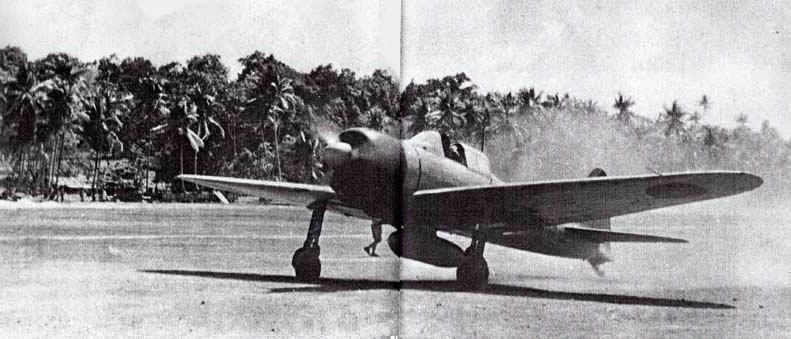

海軍零式艦上戦闘機21型:「隼」と同型のエンジンを装備し、すぐれた格闘性と長大な航続力で連合軍を圧倒した

|

加藤部隊の作戦行動は、開戦日の十二月八日の前日、七日の夕刻から開始された。

任務は、マレー半島に上陸する山下兵団を乗せた、大輸送船団の上空直衛であった。

このとき、同じ「隼」部隊である第五九戦隊は、悪天候のため到着が遅れていたので、第六四戦隊だけの単独援護となった。

海になれない、そして海上での敵の攻撃にたいしては、全く手がだせない陸軍の兵隊たちにとって、上空をまもってくれる「隼」編隊の姿は、どれほど心づよかったことだろう。

任務をはたして最後の編隊が基地に帰ったのは、夜半にちかかった。

明けて十二月八日、船団護衛の任務を到着したばかりの第五九戦隊にゆずった加藤戦隊の精鋭は、文字どおり、たけりくるった隼のようにペナンとスングイパタニ地区をおそい、初の空中戦で六機撃墜の戦果をあげた。

一方、山下兵団の上陸援護にまわった五九戦隊も、攻撃してきたブリストル「ブレニム」爆撃機におそいかかり、三機を撃墜、二機を撃破した。

こうして開戦第一日、「隼」の両戦隊はそれぞれ初陣(ういじん)をかざったが、おもしろいことに、それまで「隼」の強度や性能に疑問をいだいていたパイロットたちも、敵機を見るとそんなことはわすれて、全力でとびかかっていった。

「隼」はぐんとスピードをあげて、たちまち背後にせまり、機銃は火をはき、確実に敵機をとらえていた。

このとき、パイロットたちは、初めて「隼」は彼らの予想より、ずっと丈夫で、強くたのもしい戦闘機であることを知ったのである。

それからの「隼」の活躍には、目をみはるものがあった。

元々優秀なパイロットたちが、彼らの愛機に信頼と自信をもち始めたからだ。

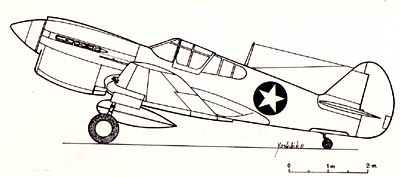

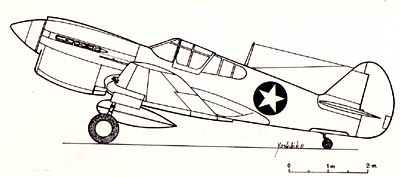

第五九、六四の両戦隊あわせて実働機数はわずか四〇機あまりにすぎなかったが、ラングーン、スマトラ島パレンバンそしてジャワに、息つく間もない強烈な攻撃をくわえ、「ハリケーン」、「バッファロー」、リパブリックP43、カーチスP40などとわたりあって、圧倒的スコアで勝利を記録した。

イギリス側は、日本陸軍の戦闘機が片道一〇〇〇キロ以上ある仏印の基地から攻撃にやってくるとは想像もしなかったらしく、シンガポールやマレー半島上空にあらわれた「隼」を、航空母艦から飛びたった艦上機と思ったらしい。

しかし、当時この方面の海域で作戦行動していた日本の空母は一隻もいなかったし、フィリピンを攻撃した海軍の零戦隊も、「隼」同様、台湾の陸上基地から発進していた。 |

加藤少将:昭和13年、北支戦線で愛機九五式戦闘機の前に立つ。

当時、大尉は中隊長であった。着用しているのは陸軍冬期用飛行服

米陸軍のカーチスP40E戦闘機

|

|

英空軍のポーカー「ハリケーン」IB戦闘機

|

太平洋戦争初期における「隼」の行動のハイライトは、なんといってもスマトラ島パレンバンの製油工場空挺攻撃のときの、すばらしい活躍であろう。

昭和十七年一月末から二月はじめにかけて、マレー半島のクアラルンプールとカハンにそれぞれ展開した第五九、六四の両戦隊は、もちまえの長いあしを生かして、連日にわたりパレンバンの飛行場に攻撃をくわえた。

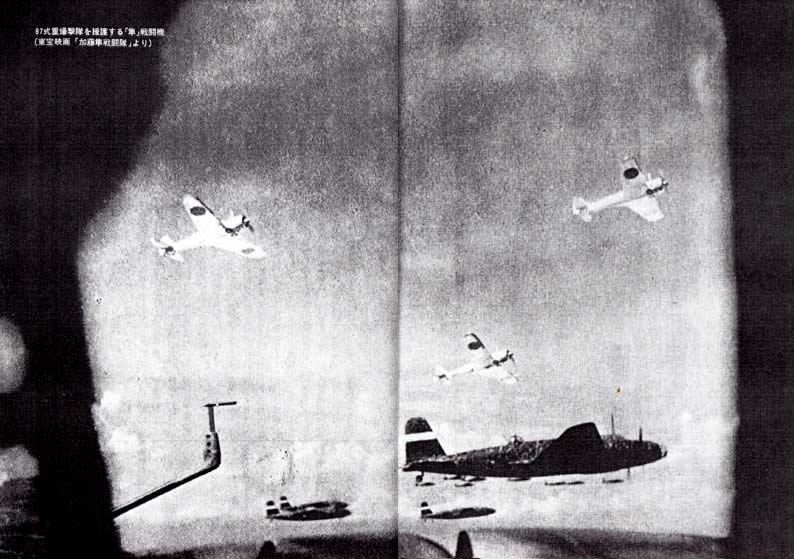

二月十四日、落下傘部隊の兵員と武器弾薬を満載した一〇〇式輸送機九機、ロ式輸送機(ロッキード改造型)二五機、九七式重爆二七機の大輸送機編隊は、がっちりと密集隊形をくんで、パレンバンにむけて南下していった。

“空の神兵”とたたえられた落下傘部隊の輸送機群を援護するのは、加藤中佐が統一指揮する飛行第五九、六四両戦隊の「隼」戦闘機隊である。

輸送機部隊の上方には加藤部隊が、さらにその上空には中尾部隊が、がっちりと援護隊形をくみ、その一部は蛇行(だこう)運動をしながら上方から不意に降りてくる敵戦闘機にそなえていた。

やがてパレンバンにちかづくと、輸送部隊はいっせいに高度をさげ、その腹から次々に白いパラシュートがはきだされた。

連日にわたる「隼」の猛攻で、敵の戦力の大半はすでに壊滅し、輸送機隊は途中で妨害をうけることなく、降下任務を完了することができた。

しかも降下地点の制空任務のため、輸送機隊がひきあげたのちも、現地上空にとどまっていた加藤部隊長以下の「隼」編隊は、ようやくあらわれた「ハリケーン」をたちまち撃墜して、地上の降下部隊をたすけたのである。

もし「隼」の目ざましい活躍がなかったら、あるいはこの作戦は成功しなかったか、大きな犠牲をださなければならなかったであろう。

|

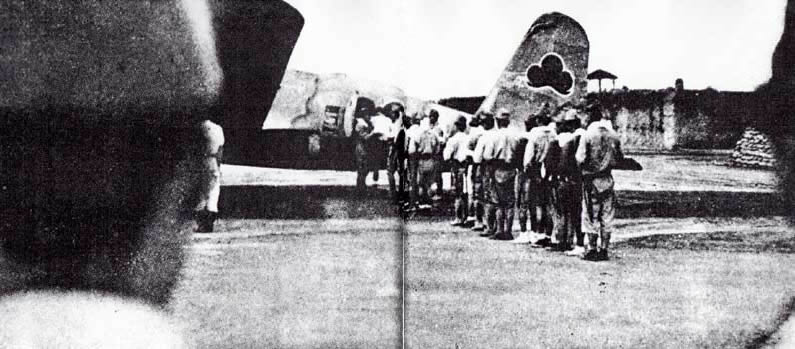

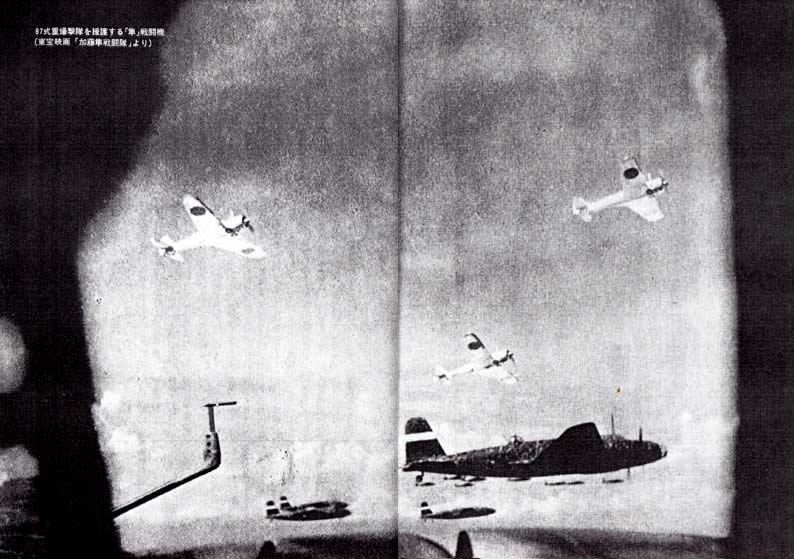

97式重爆撃機を援護する「隼」戦闘機(東宝映画「加藤隼戦闘隊」より)

|

2 機銃の故障になやむ top

武装の弱さは、「隼」の泣きどころであったが、それにもましてパイロッ卜たちを悩ませたのは、機銃の故障と腔内破裂(こうないはれつ)だった。

初期の「隼」には七・七ミリとイタリア製のブレダ一二・七ミリ機銃が各一挺ずつ装備されていた。

ところが、イタリア製の弾丸は地上での試射ではよくでるが、空中では調子が悪く、しばしば発射しないことがあった。

これにたいし、国産のはよくでるが、機銃の銃身の中で自爆すること(腔内破裂)がよくあり、加藤部隊長の日記のなかにも、しばしばこの故障について書かれている。

――昭和十七(1942)年一月十五日、爆撃隊全力と協同攻撃、寸時にして天候不良となりしものの如く、再び雲上より爆撃、効果期待し得ず残念。

高度を低下してテンガー飛行場を偵察するに、十数機滑走路にあり、爆撃隊の行動に飽き足らず思っていた矢先とて、低空銃撃を加う。

一機細き煙にて炎上せる由なるも、戦果期し難し。

近藤曹長機、腔内破裂にてクラン付近海中に不時着す。

案じたるも加藤中尉捜索の結果、やや安心する所あり。

早速救援の処置を講ず―― |

文中、「腔内破裂」とあるのがそれで、発射した瞬間に破裂して自分の機体を傷つけ墜落してしまったものだ。

―― 一月十七日、敵機の大部分はスマトラに逃避しつつあるの情報に基き、一二戦隊はパカンバルに目標を変換。

小型機も若干あるものの如く、第一、第二中隊を率(ひき)い攻撃す。

中層に雲あり、爆撃隊は爆撃不能と判断し、銃撃を加う。

二機炎上し、数機にも数十撃を与えたること確実なるも三機として報告す。

途中、部下の一機燃料の如きものを放き出すを見、地上火器にやられたるかと敵愾心(てきがいしん)憤然と沸(わ)き起こる。

着陸後、僚機より加藤中尉の壮烈にして立派な自爆振りを聞く。

腔内破裂に依リモビール(オイルのこと)を顔一面にかぶりつつにっこりと笑いつつ最期を遂(と)げしこと、如何(いか)にも加藤中尉らしく、涙と共に嬉し。

武山中尉、斉藤曹長帰還せず、之も機関砲か。

第三中隊はコンソリデーテッドを銃撃、全機帰還す。―― |

加藤中尉の悲壮な最期も、結局は機関銃のせいであり、このほかにも二機が同じく腔内破裂によって墜落したとみられ、この一日だけで貴重な戦力を三人も、みすがらの機関銃の事故によって失っている。

このほかにも確認はとれないが、やはり機関銃の事故で未帰還になったものもかなりあったようで、敵機ならいざ知らず、自分で自分の機を撃墜するという悲劇は、二型にかわるまでつづいたようである。

3 気力の戦闘機隊 top

昭和十五(1940)年末のこと、そのころ、戦闘機のメッカであった陸軍明野飛行学校にいた加藤少佐は、評判が悪くてだれも乗り手がなく、格納庫のすみに放置されていたキ四三の増加試作機に関心をよせ、時々乗っては、その性能を確かめていたらしい。

そして、誰からもみはなされていたこの試作戦闘機のなかに秘められた、近代戦闘機としての素質を、ひそかに見いだしていた。

というより、見いだそうと努力していた。

「隼」が陸軍一式戦闘機として制式採用が決定されたのは、昭和十六(1941)年の四月で、ちょうどこのころ、加藤少佐は飛行第六四戦隊の戦隊長として、中国の広東に赴任(ふにん)している。

それから間もなく、第六四戦隊は九七戦から一式「隼」へ機種改変され、加藤少佐は部隊をひきつれて、再び内地に戻ってきた。

「たしか七月十二、三日ごろだとおもいます。

前夜、突然電報がはいり、私はけげんな気持ちで朝の仕度(したく)をしてまっておりますと、六時ごろ帰宅いたし、食事をすませると間もなく、子供たちの登校と前後して、でかけたのだけおぼえております。

それから二ヵ月あまりと申すものは、朝は六時に家をてて、夜はほとんど夜半ちかくに帰宅、入浴、夕食というきびしい毎日でございました。

時々、『オオタニユク、カヘラヌ』という電報がきて、新しい機種の具合をなおしていただきに太田(中島飛行機太田工場)にでむいたようでございます。

また、八月下旬のある日、出先から明野に行くという電報がきたまま、しばらく戻りませんでしたが、そのまま南京で会議があったように記録されております。

九月になって東京にかえってきて、十月下旬に広東に再度出立(しゅったつ)したのが最後でございました」 |

故加藤少将の未亡人の談話による当時のもようであるが、加藤隊長は文字どおり東奔西走(とうほんせいそう)して、「隼」をよりよくするために、精力的にとびまわっていたようだ。

このような任務一途の多忙な日々の連続ではあったが、いよいよ広東にむかっての出発もまぢかになったある日曜日には、子供の運動会を見に行ってやる、よき父でもあった。

また、たまたま日曜日に隣組(となりぐみ)の会合があったりすると、自分からでむいていって防空の話をしてきかせるなど、社会人としてのつとめを、少しでもはたそうと気を使っていたようだ。

「隼」と加藤少将(当時、少佐から中佐)の結びつきは、かっての「加藤隼戦闘隊」という映画の題名にも象徴されるように、けっしてきりはなすことのできないもので、この間の事情は、かつて加藤少将の部下だった故黒江保彦少佐の一文がよく物語っている。 |

「隼」1型の前に立つ稲葉中尉、南方用の飛行服を着ている

「隼」1型の操縦席:棒状の照準眼

鏡と角ばった風防がよくわかる

|

――「加藤隼戦闘隊」の名で知られる加藤少将の、あくことを知らない攻撃への執念(しゅうねん)は、「隼」を一挙に主力戦闘機の座にのせた原動力であった。

戦線は仏印からマレー半島へ、シンガポールからスマトラ、ジャワへ、またタイ国からビルマへと急テンポでひろがっていったのであるが、その広大な地域にテンポのはやい拡張作戦の空の主役をはたしたものは「隼」であり、その長大な航続距離であったといっても過言ではない。

行動半径九〇〇キロから一〇〇〇キロというのは、当時としては空前のことであって、いまでも「隼」には、東京から鹿児島を攻撃して空中戦をおこない、また、東京へ帰ってくる脚があったといったら、誰でもびっくりするであろう。

六時間、七時間も操縦席にすわりづめで尻のいたさをこらえながら、不完全な気密装置と、お粗末な酸素吸入装置で、七〇〇〇メートルの寒空に、がたがたふるえて攻撃をつづけた若者たちの旺盛な体力と気力は、現在の進歩した航空機に乗っている人たちには、想像もつかない一種の冒険(いや、むちゃくちゃ)かもしれない。

加藤隊長は、ときには昼夜にわたって二出撃も三出撃もしたことすらあったのであるから、大変な馬力である。

地上と海から行う電撃的攻勢に対応するには、それより前に敵の航空兵力をたたかなければならなかったし、実行にあたっては、空の制圧をつづけなければならなかったのだから、ひとつの基地をとれば、その基地からとどく範囲に、精力的な追い討ちをかけたのである。

空で挑戦してくる敵機がなければ、「隼」は超低空にさがって対地攻撃で敵機を燃やし、爆撃機が出動すればそれと同じ航続距離をもつ「隼」は、爆撃部隊の上空につねに同行し、敵がわが要地を攻撃してくれば舞いあがって反撃し、まさにあらゆる戦場とあらゆる時間に「隼」は活躍をつづけたのであった。

だからこそ、地上の拡大作戦は成功し、大戦前半の優位は確定したといえる。――

(「航空ファン」一九六三年十月号、“疾風と隼”より) |

エンジンの音 轟々(ごうごう)と

隼は征(ゆ)く 雲の果(はて)

翼(つばさ)にかがやく日の丸と

胸にえがきし 赤鷲(あかわし)の

しるしは われらが戦闘機 |

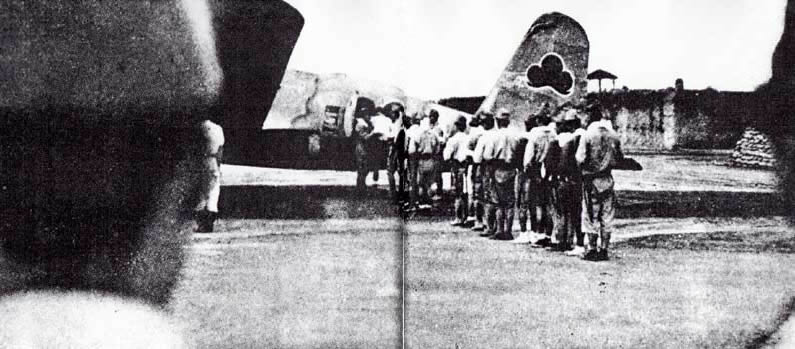

東宝映画「加藤隼戦闘隊」のロケ・スナップ:

機体は南方で補獲したP40。右端は藤田進の扮する加藤部隊長

|

有名な「加藤隼戦闘隊の歌」にもうたわれたように、加藤部隊の人々は心から部隊を愛し、自分たちがこの部隊にいることを誇りとしていた。

彼らは加藤戦隊長を中心に強固な団結をもち、「隼」の性能を最大限に生かして戦い、ときにはその限界をこえて任務に殉(じゅん)ずることもしばしばであった。

従って犠牲者もおおく、とくに先頭にたって戦った中隊長たちが次々に戦死した。

なかでも第三中隊長だった安間(あんま)大尉は、空戦の技量も指揮能力もひときわすぐれ、加藤部隊の副将的な立場にあった。

安間大尉がまだ新任中尉だった昭和十三(1938)年に、当時飛行第二大隊の第二中隊長だった加藤大尉のもとに赴任していらい、ずっと一緒で、加藤少将もことのほか信頼していた。

だから、部下を次々にうしないつつも、なんとかその心の痛手をもちこたえていた少将も、安間大尉が戦死したときには、一気に心のささえを失ってしまったかの感があった。

それからの加藤部隊長の戦闘ぶりは以前にもまして激しいものとなり、五月二十二日の「ブレニム」追撃で、ついにみずからも戦死して、亡き部下たちのあとをおった。

開戦いらい、わずか半年そこそこであったが、それまでにあげた戦果はすばらしく、わずか二〇機そこそこの第六四戦隊が撃墜した敵機は二五〇機におよび、日本のおそるべき戦闘機隊として、敵陣営に強力な打撃をあたえた。

この期間は、まだ日本軍の戦力も充実しており、「隼」戦闘機にとって、もっともはなやかな時期だったといえよう。

つぎに、開戦二週間をへた昭和十六(1941)年十二月二十一日の加藤少将の日記を紹介し、当時のようすをしのぶことにしよう。

十二月二十日

夜半、飛行団命令あり。二五軍の作戦協力のためアロルスターに夕刻までに前進し、第三飛行団長の区処を受けクアラカンサール付近橋梁の制空に任ずべく、シンガポール偵察を変更し、十時までに準備を完了させる為の命令を出す。

午前三時中隊長を起し、企図を示すと共にクアラルンプール攻撃の決意を示す。

十時半出発。第二中隊攻撃、第三中隊支援の意図を明示し、雲上四千を以て直路クアラルンプールに進攻す。

総兵力二〇機。南側地区より太陽を背にして進入するに飛行場敵機なし。

また空撃かと思う瞬間、下方に「バッファロー」(イギリス戦闘機)を認む。

第二中隊と交戦中にて態勢おおむね有利なり。直ちに第三中隊に支援を命ず。

上空に敵機なく、敵は断雲を利用して逃避を試みるのみ。 |

南方基地の待機所における加藤中佐

|

約一〇分にして大勢を決するも、低空にて単機行動するもの二、三あり。

不安を感じつつ集合を命じるに、集合しないもの六機。

帰路はイポー上空を避け、アエルタワルに帰還す。

直ちに戦況を聞くに高山中尉三機撃墜直後、壮烈なる空中分解にて戦死せすると。

「一式」(戦闘機)またやむを得ざるか。一同を集め、空中戦に関し所見を述べる所あり。 |

この日、加藤部隊長は迎撃してきた「バッファロー」戦闘機のほとんど全機にあたる一二機を撃墜した。

だが、加藤部隊長が危惧(きぐ)したとおり、下方で行動していた第二中隊長の高山中尉は、僚機である奥山曹長が見まもるうち、敵戦闘機に体当りしてついに帰らなかった。

奥山曹長の報告によれば、高山機は高射砲弾を機体にうけ、もはや帰ることは不可能と判断しての、壮烈な最期であったという。

4 うらみの「ブレニム」爆撃機 top

五月二十二日午後二時ちょっと前、雲のおおい空に、キーンという金属性の爆音がながれてきた。

雲間を見えがくれにちかづいてくるのは、イギリスの爆撃機ブリストル「ブレニム」だった。

高度一五〇〇、海岸線から一直線にアキャブ飛行場を目ざしている。

「まわせ――っ」加藤部隊長は右手をぐるぐるまわしながらさけび、まっさきに飛行機にむかってかけだした。

いちはやく空にうかんだ部隊長機に大谷大尉、安田曹長、伊藤曹長らの機が従った。

この日、正午には前進基地のアキャブからトングーヘ後退することになっていた加藤部隊長の「隼」戦闘隊は、行方不明となった清水准尉の捜索をまちわびて出発時間をおくらせていた。

そこへ、敵機がひょっこりあらわれたのである。

空にあがった五機の「隼」編隊は、まるでものにつかれたかのような加藤部隊長機に従って、繰返し「ブレニム」に攻撃をくわえた。

敵を追って空戦の舞台は、いつしか海上にうつっていたが、重装甲でまもられた「ブレニム」は、「隼」五機の攻撃をうけてもなかなか墜ちない。

それは、わが重爆隊が敵戦闘機の攻撃で簡単に火をふくのとあまりに対照的であった。

それどころか、ベテランの安田曹長機と大谷大尉機が敵の旋回機銃によって被弾し、戦列をはなれてしまった。

攻撃十数分、さしもしぶとい敵機も、のこった加藤中佐ら三機の猛攻に、ついに火をふき始めた。

そして、悲劇はこの直後におきた。

最後のとどめをさすかのように敵機に接近した加藤機が、一連射をあびせてさっと舞いあがった。

ほとんど海面すれすれの低空攻撃だったので、「ブレニム」は炎と煙をはきながら海面に激突した。

このとき、勝利の上昇をつづけて行く部隊長機もまた被弾したらしく、右翼からみじかい火炎を発していた。

「大変だ。部隊長機がやられている」

最後まで従っていた近藤、伊藤両曹長は目をみはった。

加藤部隊長の顔が、ちらりとうしろをふりむいたようだった。

だが部隊長機の火は、いよいよ燃えひろがった。

「いまはこれまで……」

近藤、伊藤両曹長に、訣別(けつべつ)の合図であったろうか。

それとも、敵機の完全撃墜を見きわめようした一瞥(いちべつ)であったろうか……。

ベンガル湾の波濤(はとう)のうえ二〇〇メートルの高度で飛んでいた部隊長機が、その低空で、いきなり、くるりと反転したかと見るまに、機首を垂直にたてて海中ふかくつっこんでいった。

それはあっけないほどすばやい自爆であった。ときに、五月二十二日、午後二時三十分であった。

(檜奥平著『つばさの血戦』光人社刊より) |

その死は、直接の部下であった飛行第六四戦隊の勇士たちばかりでなく、全陸軍航空隊にとっても、大きな衝撃だった。

加藤部隊長の戦死に際して下された七度目の個人感状が、それをよくもの語っている。

| 「……部隊の赫赫(かくかく)たる功績に関しての既に再度感状を授与して顕彰する所ありしが、其の戦功は一に中佐の特に高邁(こうまい)なる人格と卓越(たくえつ)せる指揮統帥、および優秀なる操縦技能に負うものにして、其の存在は実に航空部隊の至宝たりしに、にわかに壮烈なる戦死の報に痛惜(つうせき)極まりなし……」 |

のちに加藤中佐には二階級特進の栄誉があたえられ、軍神として祀られることになったが、指揮官としての加藤部隊長け、戦争に強いばかりでなく、あらゆる面で部下の敬愛を一身にうけていた。

幸い加藤部隊には、黒江保彦、檜典平といった文才のある人たちがいて、それぞれ『ああ隼戦闘隊』『つばさの血戦』(いずれも光人社刊)といったすぐれた戦記を残しており、加藤部隊長について、しばしば感動的な文章をもって書かれている。

――もっとも信頼していた部下のひとりであった安間克己(あんまかつみ)大尉を、ちょっとした油断(ゆだん)がもとで死なせてしまった加藤部隊長にとっては、戦場も、毎日が訓練であると信じていたにちがいない。

はたして、翌日、ビルマのちぎれ雲のうえをゆく加藤部隊長機にはおそるべき闘志と、迫力がかんじられてしかたがなかった。

最上層編隊を指揮する、若さと無鉄砲を自認する第三中隊長の私は、前下方の最先頭にぴんとつばさをはった隊長機から、なにかしら殺気じみているようなすごい気迫のほとばしるのがみえ、胸がたぎりたつ感じがした。

「勇将のもとに弱卒なし」この隊長のもと、なるほど部下はふるいたつ以外にない。

それは私が、生涯において感じたことのなかった大空での圧倒的な迫力だった。――

(黒江保彦著『ああ隼戦闘隊』より) |

――「それではすぐに行ってまいります」と私がたちあがりかけると、部隊長が私をよびとめた。

「檜、きみの中隊も不運つづきで相当やられたが、もうひとふんばりだ。頑張ってくれよ」

ふかい慈愛にみちた言葉でそういわれると、私はもう言葉につまり、なぜか目頭(めがしら)に熱いものがこみ上げてくるのをどうすることもできなかった。――

――「おい、みんな、これを見ておけ」

ふりかえってみると、いつの間にみえたのか加藤部隊長が、ちかごろ肌身はなさず愛用している黒眼鏡をかけてピストの前に仁王だちになり、一枚の空中写真をみんなの前に方しだしている。

その写真をまっさきにのぞきこんだ片岡中尉が、「部隊長、たくさんいますなあ」と、歓声をあげた。

だが、部隊長の表情にはなんの変化もない。

日ごろ雑談を繰り返すいつもの調子で、顔には、笑(え)みさえうかべている。

「どうだ、今日はひとつやろうぜ」とこともなげに口をひらいた。

この加藤隊長の、春風駘蕩(しゅんぷうたいとう)たる表情に接し、またその軽い囗調のなかに秘められた、かたい決意の言葉をきくと、我々は、いつのまにか、よし、いっちょうやるか、という気持が勃然とおこってくるから不思議である。――

(檜輿平著『つばさの血戦』より) |

――加藤部隊長がそのとき私をよんだ。だれもいない天幕のなかで、猛将加藤部隊長はこういった。

一語一語くぎりながら、

「黒江君、いいか、敵を撃墜するだけが戦闘機の任務ではないんだ。

ときには、自分がやっつけられても、僚機がやられても、我々の最終目的がなんてあるかを忘れてはならないよ。

今日は、それが、我々の任務だった。

だからぼくは、君らがうしろで空中戦を始めたのを知っていたが、知らぬ顔をしてローウィンまで行ってきた。

ね、いいかい、そこだ。

これからつらいこと、悲しいこと、腹のたつこと、自分を情けなく思うこと……、いろいろあるだろう。

だが、大きな目的のために我々は自分をみ失ってはいかん。

……いつでも、全航空部隊のために、我々が、どう役だたなければならないか、それだけをいつでも肚の底に忘れないようにしてくれたまえ。

いいかい、けっして戦果を誇ったり、派手(はで)に動くことを考えるのじゃないよ……」

慈父が子供をさとす文句であった。

猛将の心のうちに、こんなふかい思慮があろうとは知らなかった。――

(黒江保彦著『ああ隼戦闘隊』より) |

これらの行間に、加藤部隊長にたいして絶対の信頼と尊敬をよせていた部下たちの、あふれる想いがうかがわれるではないか。

加藤少将は、太平洋戦争が日本を危機におとしいれ、勝ち目ない戦いになるであろうことを見とおしていた。

彼は昭和十四(1939)年三月、陸軍大学校を卒業後、寺内大将一行の外国航空事情視察団の一員として、ヨーロッパとアメリカをまわっているが、そのときに見たアメリカの工業力に、とくに強い印象をうけたようで、帰国後、夫人に

「アメリカとだけはけっして戦争をしてはならない」

と語ったという。

そして戦争への危機がふかまり、「隼」戦闘機をうけとって内地をたとうとする昭和十六年十月末、夫人に

「もしアメリカと戦争をするようになれば、絶対に生きてかえれないだろう」

と決意のほどをうちあけている。

敵の実力を知り、そして日本の実力と「隼」戦闘機の限界をも知っていた加藤中佐は、それでもなお軍人としてもっとも勇敢にふるまい、指揮官として自己の任羚髱こ完全にはたそうとした。

戦死したときは、おそらく肉体的にも精神的にも限界に達していたのではないかと思われる。

|

故国へかえる加藤部隊長の英霊

|

top

**************************************** |