|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

10 「隼」は死なず

1 戦略爆撃機をつくれ

アメリカ本土を無着陸で爆撃できる超大型戦略爆撃機「富嶽(ふがく)」は、Z計画としてはじめは中島飛行機が単独ですすめていたものを、のちに国の総力をあげて取り組むことになったものである。

大戦のさなかの、思い付きのように誤解されているふしもあるが、それは明らかに誤りだ。

この計画の提唱者だった中島知久平が、大型機による戦略爆撃の構想をもったのは、ずっと以前の大正時代の初めにさかのぼるようだ。

中島は大正三(1914)年、海軍機関中尉として造兵監督官に任命された当時、すでに飛行機の将来について、雷撃戦や爆撃戦が実現すると予言、巨砲をつんだ大戦艦が無用になるだろう、という意見書を提出している。

当時、わが海軍は大艦隊をつくるべく、いわゆる八八艦隊の建造計画をもっていた。

これは戦艦八隻、巡洋戦艦八隻からなる大増強計画で、一隻の建造費は、当時の金て約一億三〇〇〇万円、いまの金額に換算すると一〇〇〇億円にちかく、全部あわせると一兆五〇〇〇億円に相当する巨費であった。

中島は、いずれ無用の長物になるものにそんな金を使うより、航空機にそれをふりむけたほうがはるかに経済的で、国民の負担も少なくてすむ、と提言したのである。

いつの世でもそうだが、このような先見にたいする反応はつめたく、まして日本海海戦でロシア艦隊に完勝した強烈な印象が、まだ生々しい頃だったから、それも当然であったともいえよう。

大正十年、ワシントンでの日英米三国による軍縮会議の結果、日本はこの計画を縮小することとなり、すでに完成したものは爆沈したり、ほかの艦種に改造転用することになった。

建造中だった巡洋戦艦「赤城」「加賀」が航空母艦に転用されることになったのが中島知久平にとって、せめてものなぐさめであった。

(この二隻の空母は、ハワイやポートダーウィン空襲に機動部隊の中心として活躍し、ミッドウェー海戦で沈没した)

外国からの圧力で大艦巨砲計画は一時後退したものの、巨大戦艦をもちたいという希望は、けっしておとろえたわけではなく、のちに世界最大の一八インチ砲を装備した六万八〇〇〇トンの巨大戦艦「大和」「武蔵」の建造となってあらわれた。

|

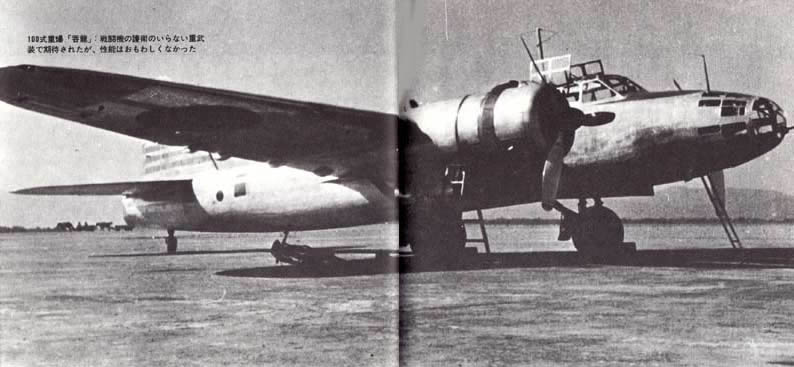

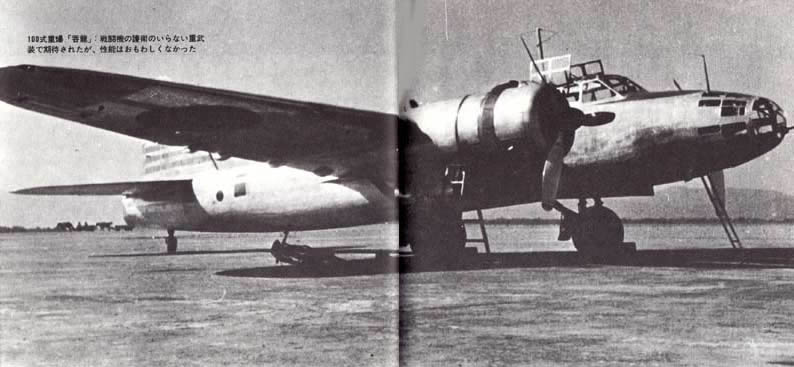

100式重爆「呑龍」:戦闘機の護衛がいらない重武装で期待されたが、性能が思わしくなくなかった

|

中島は、のちに海軍をやめて中島飛行機を設立したが、戦略爆撃機をつくる準備として、技術者たちに大型機をつくる技術や設計手法を学ばせるため、サンプルとして外国の大型機を購入することにした。

その手はじめが、昭和七(1932)年にアメリカから製造権とともに購入したダグラスDC2型だった。

これをもとに、海軍用の双発陸上爆撃機を試作した。

これは社内呼称LB2とよばれ、昭和十一年三月に完成した。

これは失敗作で、採用にならなかったが、ややおくれて設計したAT2型旅客機のほうは成功だった。

DC2が一四人乗りだったのにたいし、AT2は八人乗りだったが、性能がよかったのでDC2とともに、大日本航空や満州航空などでひろく使われた。

のちにに陸軍でも九七式輸送機として採用され、合計三一八機が生産された。

このあと、三菱とともに陸軍の九七式重爆撃機の競争試作に応したがやぶれ、キ一九として二機試作したのみでおわった。

しかし、これらの経験は、つぎの一〇〇式重爆撃機「呑龍(どんりゅう)」に生かされ、中島の双発爆撃機についての設計と製造技術は、ほぼ完成されたといってよいだろう。

つぎのステップは四発機たった。

昭和十三(1938)年、海軍は中島飛行機に一社指定で、六五〇〇キロの航続距離をもつ、四発長距離陸上攻撃機の試作を指示した。社内呼称LXとして作業がすすめられた。

同時に、四発大型機設計のサンプルとして、ダグラス社が試作中たったDC4型旅客機を海軍が買いいれることにしたが、表向きは大日本航空が買うということにして、大型爆撃機開発の意図をさとられないようにした。

このDC4と、のちに全世界の航空路にひろく使われたDC4とは、全くべつの機体であった。

LXの運命は、失敗作のDC4を基本としたことで、きまったようなものだった。

主翼はほぼ同じだったし、ほかの構造様式も、ほとんどこれを手本にしたからだ。

昭和十四(1939)年十二月に試作一号機が完成、昭和十六年にかけて合計五機の増加試作機がつくられた。

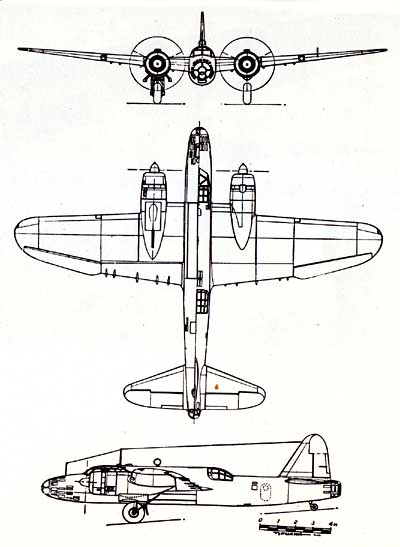

翼幅四二メートル、全備重量二八トン、日本でもっとも大型の機体となったが、ついに制式採用とならなかった。

十三試陸上攻撃機「深山(しんざん)」が正式の呼び名だった。

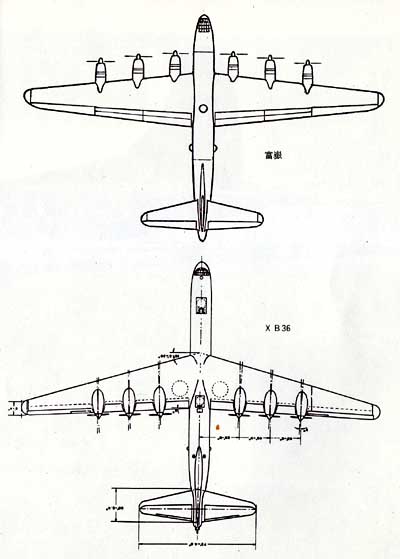

つぎの十八試陸攻「連山(れんざん)」は「深山」よりやや小型で、ちょうどB17とB29の中間ぐらいのサイズだった。

「深山」の経験に、日本軍が南方で捕獲したB17の技術もくわえ、昭和十八年初めに設計に着手してから、わずか二〇ヵ月という異例のはやさで第一号機を完成した。

これら一連の大型爆撃機設計と製作技術の、社内における蓄積を背景に、超大型戦略爆撃機構想は、中島知久平の胸中に、しだいにふくれあがっていった。 |

ダグラスDC2型をもとにつくられた中島97式輸送機。

民間航空でもAT2型として多数使用された

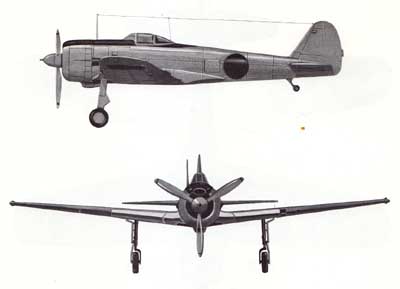

陸軍100式1型重爆撃機「呑龍」(キ49-Ⅰ)

以下の性能諸元は2型のものである。

乗員:8 発動機:2式(ハ109)1,450馬力2

プロペラ:金属製定速3翼,直径3.175メートル

全幅:20.40メートル 全長:16.50メートル 全高:4.25メートル

主翼面積:67.50平方メートル 自重:6,540キロ

全備重量:10,680キロ 翼面荷重:147キロ/平方メートル

馬力荷重:3.67キロ/馬力 最高時速:492キロ

上昇力:5,000メートルまで13分39秒 実用上昇限度:9,300メートル

航続距離:2,000キロ

武装:20ミリ機関砲1.77ミリ機関銃5、爆弾1,000キロ(最大)

|

|

ボーイングB17E[空の要塞」:武装や装甲が強く、なかなか撃墜できなかった。

日本軍は南方戦線でB17Cうぃ一機、B17Eを二機捕獲し、これが日本の大型機開発の参考となった。

|

2 六発の巨人機「富嶽」計画 top

昭和十七年四月、ドーリットル中佐のB25爆撃隊が日本本土を空襲したとき、東条内閣の鉄道大臣だった中島知久平は、B29クラスの大型爆撃機による大規模な戦略爆撃を予想し、新しい必勝戦策をたてなければ日本は敗れる、と各方面を説いてまわったが、景気のよい緒戦の勝利に酔っていた人々は、だれ一人として真剣に耳をかたむけようとはしなかった。

彼は、アメリカか日本か、直接、相手の本土を爆撃できる大型機を先に完成した方が勝つと考え、信頼していた小山技師長に命じ、そのアウトラインをひそかに研究させていた。

ソロモン群島をめぐるはげしい攻防も、連合軍側の優勢のうちに峠をこし、日本本土への進攻の危機が高まろうとしていた昭和十八(1943)年三月、たまりかねた中島は、これまでの研究結果をもとに「必勝戦策」の論文を造りあげ、東条首相、高松宮、近衛公など、各方面にみずからくばった。

その要旨は、まず第一に「生産戦による国防の危機」として日米の軍需生産力をくらべ、製鉄能力が約一対二〇、工作機械製作能力が一対五〇でアメリカがはるかに優位にある。

この差はますますひろがる一方だから、よほどおもいきった手をうたないかぎり勝敗の結果は明らかだ、とのべている。

また、「大型飛行機による国防の危機」として、アメリカの大型爆撃機の製作状況についてのべ、その目的は日本本土を爆撃して生産機能を破壊することにあると断定、その時期は昭和十九年にはじまり、昭和二十年後半には日本の国防体勢は根底からくつがえされ、重大な危機におちいるだろう、とのべている。

彼は、B29による戦略爆撃の開始と結果を適確に見通し、のちにその通りになったのであるが、この時点では国の総力をあげてとりくめば、まだ間にあう、と考えた。

というより、それ以外に日本の勝つ道はない、と確信していたといったほうが正しいだろう。 |

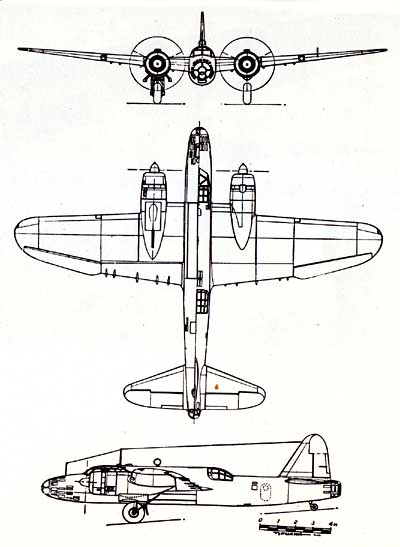

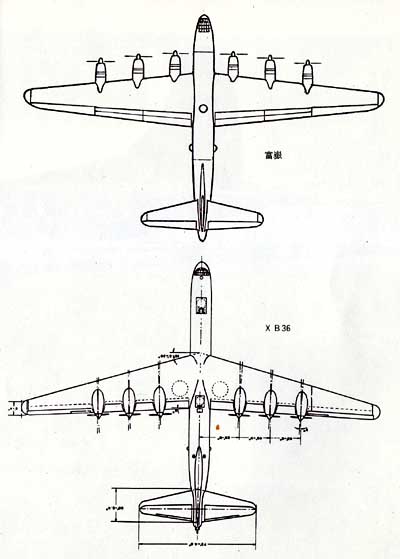

「富嶽」と戦後アメリカの開発したコンベア

(戦時中のコンソリデーテッド) XB36は、ほぽおなじ大きさである

|

中島知久平の「必勝戦策」の主役は“Z”機と称する超大型戦略爆撃機だった。

これは全備重量一六○トン、五〇〇〇馬力のエンジン六基で、総出力は三万馬力、一万メートル以上の高度を時速七〇〇キロ以上の高速で飛び、二〇トンの爆弾をつんで太平洋を無着陸で往復できるという、とてつもないものだった。

しかもこの巨人機は、七・七ミリ機銃を主翼に四〇〇挺装備する地上掃射機や、一トン魚雷二〇本を槓む雷撃機にもなりうる計画だった。

この巨人機は、昭和十八年の春になって、ようやく陸海軍および民間の共同課題として推進することがきまり、「富嶽」という名称もつけられた。

小山技師長は“Z”機の検討を命じられたとき、飛行機設計者の常識として、まずこれに使用するエンジンができるかどうかに疑問をいだいた。

このころ、入手しうるもっとも馬力の大きなエンジンは、二〇〇〇馬力のハ四五「誉(ほまれ)」とハ四四があり、ともに中島の製作によるものだった。

ハ四五はどちらかといえば戦闘機用であり、ハ四四のほうが直径や重量も大きいが出力も大きく、長時間とぶ爆撃機むきのエンジンだった。

しかし、必要な五〇〇〇馬力エンジンは、どうすればよいのか。

エンジンの心配をよそに、機体の設計は快調にすすみ、昭和十八年秋には図面もほぼそろうまでになった。

だが、はじめの懸念どおりエンジンの諸問題解決の見こみはたたず、ついに五〇〇〇馬力エンジンの計画は放棄せざるをえなくなった。

エンジン問題はふりだしにもどり、ハ四四をそのまま使うことになった。

三万馬力のパワーを、なんとか維持しようと、同じエンジン・ナセルに一基を推進式、一基を牽引式に配置して一二発とする案もあったが、結局は六発のままとし、そのかわり計画を変更して、全備重量も爆弾搭載量もへらさねばならなかった。

それでも昭和二十(1945)年六月までに四〇〇機を生産する目標はかわらず、設計が進行する一方では資材の集積も行われ、中島の三鷹研究所の敷地内には「富嶽」組立用の巨大な工場建設も開始された。

この「富嶽」計画は戦局の悪化とともに、昭和十九(1944)年八月発足いらい一年半たらずで中止となったが、大型機製作の経験豊富なアメリカですら、六発、全備重量一五〇トンのXB36をとばせたのが、戦後の一九四六年八月だったから、もともと戦争には間にあうはずがなかったのだ。

|

ボーイングB29「超空の要塞」:この超重爆に日本の産業はたたきのめされた |

3 B29の出現 top

昭和十八(1943)年十一月はじめ、アメリカ陸軍航空軍の総司令官アーノルド将軍が、記者会見で重大な発表をした。

――強力な装甲と武装をもち、高々度用に建造方れた新型の超重爆撃機を開発中である。

――この新型機は一〇トンから一五トンの積載能力をもち、大西洋を無着陸で往復できる。

――この飛行機の出現により、B17やB24など従来の四発爆撃機は、中型機に格下げとなるであろう。 |

この超大型爆撃機がB29「超空の要塞」であった。

B29がボーイング・モデル345として正式に開発が決定されたのは、一九四○年六月十四日、ちょうどドイツ軍によってパリが陥落した日であった。

そして対日戦の戦略爆撃機として姿をあらわしたのは、一九四四年であった。

日本側は、それより一年前からこの情報をキャッチし、その対策に着手してはいたが、結果は、有効な反撃をすることはできなかった。

(B29開発と戦歴については、第二次世界大戦フックス第4巻「B29」にくわしい)

当時、立川にあった陸軍航空技術研究所の設計室で、筆者も「極秘」の印をおされたこの超大型爆撃機にかんする回覧文書を見た記憶がある。

筆者の属していた第一陸軍航空技術研究所第一科では、対ソ戦用の双発地上襲撃機キ九三の設計開発をすすめていた。

強力なソ連戦車を空中から撃破するため、五七ミリの対戦車砲を積む計画だった。

しかし、アメリカと戦い、その相手が超大型爆撃機の開発をすすめていることが明らかとなったからには、おそらくソ連の戦車よりも、このアメリカの新型爆撃機が攻撃目標になるのではないか、というおもいが筆者の脳裏をかすめた。

B29開発中の情報に基き、軍ではこれを迎撃するための高々度戦闘機の開発を中島、立川の二社に命ずるとともに、大規模な空襲にそなえ、全国で防空壕づくりがはじめられた。

B29による最初の日本本土爆撃は、一九四四年六月十四日、中国の基地から日本の製鉄産業の中心地、八幡にたいして行われた。

だが、それが本格化したのは、なんといってもマリアナ諸島が占領されてからだった。

B29と最初に戦闘をまじえた日本機は、陸軍の「隼」戦闘機だった。一九四四年四月末、インドからヒマラヤ山脈をこえて中国の成都(チョントオ)周辺の航空基地群に展開しつつあったB29の一機は、インド・ビルマ戦線上空を飛んでいた日本の「隼」戦闘機六機とであい、攻撃をうけた。

この戦闘で乗員一名が負傷した、と記録書れている。

4 ねらわれた中島飛行機工場 top

この年の十一月一日、東京周辺の空は、まっ方おな秋晴れであった。

空襲警報が発令されて間もなく、人々は高空を飛行雲をひきながら、すべるように飛んでくる一機の大型機を見た。

「B29だっ!」

ぬけるように青い空をバックにした銀色の巨体は、それがきわめて危険な敵機であることを忘れさせるほどの美しさであった。

この日やってきたのは、マリアナ基地を発進した第三写真偵察中隊の一機で、一万メートル以上の高空から三五分間にわたり、東京周辺の偵察を行った。

そのなかには、やがて第一の攻撃目標となった日本最大の航空機用エンジン工場である中島飛行機武蔵野製作所や、三鷹研究所に建設中であった「富嶽」の巨大な組立工場もふくまれていた。

「富嶽」は、このマリアナ基地からの最初のB29来襲の三ヵ月前、すでに見こみなしとして計画中止となっていたが、その直接の原因は、なんといってもマリアナ諸島の失陥と、B29の進出とが予想されたからだった。

この時点で、戦略爆撃機開発競争におけるたちおくれが、あまりにも歴然としていたからにほかならない。

十一月二十四日、満を持した第七三爆撃飛行団の一一一機が、マリアナ基地からの初の日本本土空襲に飛びたった。

一七機が故障で基地に引きかえした。

――この九四機の搭乗員たちは、東京にむかって進むにつれて、気ははりつめ、ゆだんなく身がまえていた。

大部分の搭乗員は、高空衣服に身をかため、ヘルメットから酸素マスクかぶらさかっていた。

日本の海岸が近づくと、富士山が大きくうかびあがってきて、円錐形のすがたは積雲の上にくっきりとそびえていた。

高度八〇〇〇メートルから一〇〇〇〇メートルで東京に近づいた各編隊は、秒速六〇メートルという追風をうけて、対地速度は時速七一〇キロにもおよんだ。

午後一時すぎ、首都上空に侵入してみると、中島飛行機工場は低空の雲で完全におおわれていた。

わずかに二四機だけが目標にたいして爆弾を投下し、一六ヵ所で爆発がみとめられた。

ほかの六四機は住宅地域を爆撃し、六機は爆撃できなかった……。

(第二次世界大戦フックス『B29』より) |

この攻撃で一〇〇人以上の死傷者がでたが、武蔵野製作所の被害は意外に小さく、工場従業員たちの士気も旺盛で、ただちに復旧作業にとりかかった。

第一回の中島飛行機武蔵野製作所爆撃を皮切りに、十二月に六回、翌二十(1945)年一月に五回、二月に三回と矢つぎばやに来襲し、関東地区と名古屋地区の航空機工場を主として爆撃、その延べ機数は一〇〇〇機をこえた。

なかでも、中島飛行機は集中的にねらわれ、この期間に武蔵野製作所五回、太田製作所と小泉製作所がそれぞれ爆撃された。

このあとも引続き各工場が爆撃をうけたが、武蔵野製作所の打撃によるエンジン生産能力の低下は、のちのわが航空機生産計画に重大な影響をあたえた。

5 特殊攻撃機「剣」 top

マリアナ諸島がおち、B29の進攻が現実の問題となり、「富嶽」の中止がきまった昭和十九(1944)年夏の時点で、中島飛行機はあまりにも大きくなりすぎていた。

太田、小泉、宇都宮、半田、浜松、大宮、などの各製作所は、多くの分工場をもち、その分布範囲も、北は岩手、福島から、西は愛知、三重、さらに北陸地方にまでおよび、この年のすえには一二の製作所、五六の分工場の従業員は、二〇万人にたっしていた。

この年は生産高も最高にたっし、機体が約八〇〇〇機、エンジンが一万四〇〇〇基を記録した。

このようにマンモス化した結果、各製作所間の連絡は十分に行われず、全体としての組織だった運営はむずかしくなっていた。

「富嶽」開発にあたっていた設計メンバーを解散するにあたり、事実上の総責任者の立場にあった陸軍の安藤成雄中佐は

「今後は総合的な作業はやめ、各設計室の自主運営にまかせる。

とくにやりたいと希望する仕事があればあっせんしよう」との方針をしめした。

この年の十月、サイパンをうばった米軍は、フィリピンのレイテに上陸した。

このレイテ決戦で、零戦に二五〇キロ爆弾を積んで敵艦に体当りする特別攻撃隊が出現し、このあとにつづく多くの特攻隊のさきがけとなった。

海上では「大和」とともに日本海軍のシンボルであった世界最大の戦艦「武蔵」も、航空機の援護なしの出撃で、爆撃機や雷撃機の集中攻撃をうけ、四六センチの巨砲はついに敵艦にまみえることかく、むなしく空をにらんでシブヤン海に沈んだ。

それはかつて、いみじくも中島知久平が予言したとおりの、痛恨(つうこん)きわまりない最期であった。

戦況の悪化は、設計者たちにもおもくのしかかり、彼らをいてもたってもいられないような、焦燥(しょうそう)にかりたてた。

そこに追いうちをかけるような、B29の工場爆撃が続いた。

「何かをしなければならない」

「何かやらなければ日本は負ける」

誰もがそう思い、為すべき何かをもとめた。

なんでもよい、仕事に熱中していれば不安やあせりからのがれることができたが、目標を失った設計室では、もう設計などと悠長(ゆうちょう)なことをやってはいられない、現場に行って「疾風(はやて)」の鋲打ちでもやらせてくれ、という製図工もでてきた。

小山技師長は命令をくだし、設計者といえども各人の希望にそって、やりたい職場に行かせることにした。

技師長自身も設計をやめ、太田工場の生産進行をみることとし、一機でも多くの飛行機を造りだそうとつとめた。

バラバラになった設計メンバーのあるものは、それぞれ分散して新機種の設計をはじめた。

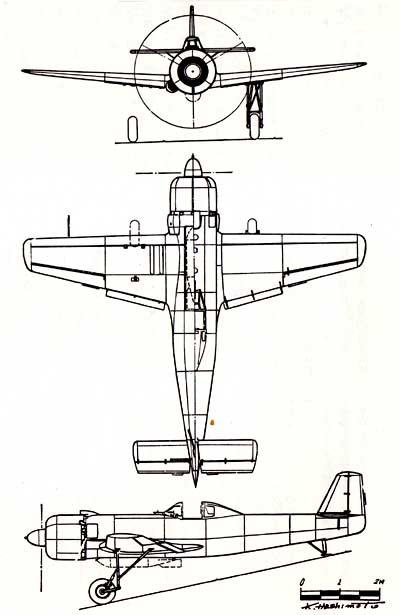

前橋では渋谷巌技師らがジェット戦闘攻撃機キ二○一「火龍(かりゅう)」を、三鷹では青木邦弘技師らが特殊攻撃機キー一五「剣(つるぎ)」の設計にかかったが、彼らはあたかも戦場にいるような気持で設計に没入した。

とりわけ、青木技師たちのキ一一五の進捗(しんちょく)ははやく、昭和二十(1945)年一月二十日に陸軍から試作指示があってから、わずか二ヵ月たらずの三月五日には、試作機を完成するという異例のスピードであった。 |

キ115「剣」特殊攻撃機:即戦力をねらった簡単な構造が特色であった

キ115特殊攻撃機「剣」

乗員:1 発動機:B50~1,300馬力空冷星型

全幅:8.60メートル 全長:8.55メートル 主翼面積:12.40平方メートル

自重:1,690キロ 全備重量:2,720キロ 最高畤速:515キロ

航続距離:1,000キロ 武装:爆弾500~801キロ

|

できるだけはやく戦力化するという目的から、構造をできるだけ簡単にして、造りやすく、未熟なパイロットでもあつかえるよう、操縦席や操縦系統もきわめて簡素なものとした。

主翼はジュラルミンを使ったが、胴体その他は、資源の不足した当時でも比較的入手しやすかった鋼板や木材でつくれるようにしてあった。

胴体断面は、これも造りやすい真円、エンジンは八〇〇馬力から一三〇〇馬力までならどれでも装備できるなど、急速大量生産にむくようさまざまな配慮がされてあった。

脚も引込みなどのめんどうな手間をはぶき、離陸後はきりはなし、帰還は胴体着陸をするよう、機体下面をとくに丈夫な構造にしてあった。

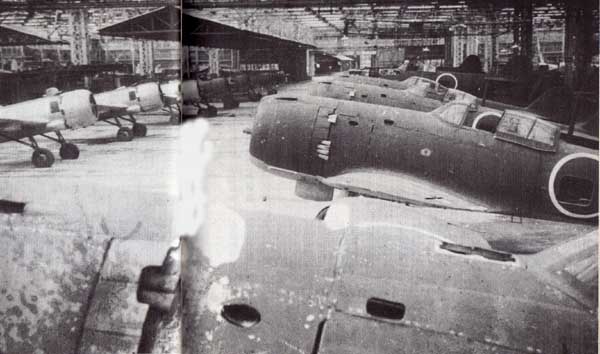

終戦のころまでに一〇五機が完成、「疾風」の生産ラインとむかいあってずらりとならんでいた。

ところで、このキー一五「剣」について、戦後、体当り攻撃を目的とした“殺人機”である、と当時の設計者たちを非難するようなことばがしばしば投げつけられたが、これは大きな誤りである。

有翼の人間爆弾として開発された海軍の「桜花(おうか)」とことなり、あくまでもすぐ戦闘に間にあうことを目的として設計された攻撃機で、胴体下面に装備した五〇〇キロ爆弾を投下したあとは生還することがたてまえだった。

ただ、当時の戦況からみて、特攻機として使用される可能性はたかかった、とはいえるであろう。

しかし、実際には一〇五機も完成していたにもかかわらず、ついに一機も実戦に参加せず、まして特攻攻撃に使われたことはなかったのである。

|

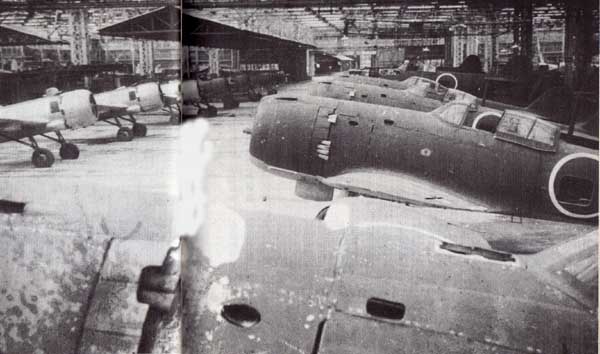

急速大量生産の命令が発せられ、中島太田工場にならんだ完成直前のキ84「疾風」。

むかい側はキ115「剣」

|

6 よみがえる隼 top

マリアナからB29が、東京地区を初めて爆撃にやってきた三日後の昭和十九年十一月二十七日、檜(ひのき)大尉は、ほぼ一年ぶりで軍服をまとい、軍医学校の門をでた。晴れの退院の日であった。

その姿は、わずかに片足をひきずるようなあるき方をのぞけば、一年前とほとんどかわりないように見えたが、P51にやられた右足は、ひざから下が義足にかわっていた。

新らしい任地の明野まで、飛行機でおくってもらうべく福生におもむいたが、そこで彼をまちうけていたのは、なつかしい加藤隼戦闘隊いらいの先輩、黒江保彦少佐だった。

多くの上官、同僚、部下が死んだなかで、奇跡ともいえる再会をよろこびあった二人の乗機は、新鋭のキ一○二双発戦闘機で、単座機ではあったが、檜大尉は座席背後のひろいスペースにもぐりこんだ。

操縦は黒江少佐。軽く離陸して進路を西にとった。高度は三五〇〇メートル、右前方に美しい富士が見えた。

去年の今頃はラングーン上空で死闘を繰返していたのに、いまこうして同じ加藤部隊の僚友だった黒江少佐と祖国の空をとんでいる……。

二人の飛行将校は、機上で大声をはりあげ、つきぬ思い出を語りあった。

明野飛行学校では、操縦学生の教官をやることになっていた。

不自由な義足をつけての、戦闘機乗りへのカムバックに挑戦すべく、彼はこの道を希望したりだった。

負傷後の初操縦は、明野から任地である高松分校までの比較的みじかい距離ではあったが、不安の材料はいろいろあった。

――飛行機は旧式な九七式戦闘機であった。踏み棒に油圧ブレーキがついていた。

それが上手(じょうず)に使えるだろうか。

無感覚の足では危険だ。飛行機の左右の振れを見て、かんでやってみる以外に、いまは術(すべ)はなかった。

「大尉どの。怪我(けが)をしたといっていましたが、嘘(うそ)ですね」

「いや。本当だよ。右足がないんだ」

「義足ですか」

「そうだよ」

機付兵はおどろいていた。

プロペラが回転しはじめた。機付兵に尻をおしあげてもらって座席にはいった。

なつかしい滑油とガソリンのにおいが、ぷんと鼻をつく。

一年も乗っていなかったので、ぜんぜん感覚がちがう。……不安がこみあげてきた。

じっと胸のポケットのお守袋をおさえてみる。

静かに気持をおちつけた。エンジンの調子はいい。計器の指度も異状がない。

なあに、こんな玩具(おもちゃ)みたいな飛行機が乗れないでどうしよう。

両手をあげて車輪止めをはずさせると、飛行機はすべりだした。

長いあいだ、地上滑走をやって感覚を回復させた。

もう大丈夫だ。静かにレバーをひいていった。

士官学校で最初に乗ったときのように、離陸目標も、遠方に見える松林のきれ目にとって、基本の離陸だ。

全く自分ながら驚くほど上手にできた離陸だった。

ぐんぐん高度をとった。蛇行(だこう)飛行から、垂直旋回、斜め宙返りとかるい特殊飛行をやってみた。

右足のふんばりがおくれると飛行機がすべる。二、三回やるうちに、以前とかわらぬようになった。

これで安心だ。ついに飛行機に乗ったぞ―― ジュラルミンの義足が空へあがったのだ。

伊勢神宮の森に敬虔(けいけん)な祈りをささげる。

高度は三〇〇〇メートル。大きく背のびをして上空をあおいだ。

無限の青空の神秘に、心も奪われてゆくようだ。

うれし泣きに泣けてきた。やがて飛行機は、淡路(あわじ)の上空にかかってきた。

郷里徳島もけむってかすかに見える。

高松郊外の林飛行場が、山麓にくっきりと真四角に見えてきた。高度を下げた。

飛行場は、まだ拡張工事中で、たくさんの人が働いている。

二、三日前の雨水が、あちこちにたまっている。

「これは、大変な飛行場へきたぞ」

屋島の海も荒れていた。格納庫前の吹き流しは、強風にふかれて真横になっていた。

まず、飛行場の地盤のかたさを見なくてはならない。

なぜなら、飛行場へは飛行機が一機もだしてなかったからだ。

高度をぐっと下げた。一〇メートル、五メートル。

よく見ると、着陸可能の地帯へ赤旗をならべたてて標示してあった。

飛行場は大丈夫だ。さて、着陸が不安になる。飛行機をこわすのは、着陸の場合におおい。

――ひえびえする冬の最中であるのに、身体中が、汗ばむのを感じた。

決心がにぶったが、どうしても降りねばならない。

燃料もきれる。右足がふっとんだときでも上手に降りたのだから、着陸できないはずはない。

静かに第四旋回をおわって、着陸コースにはいった。心臓の鼓動が身体中に感じられた。

大丈夫だ。ビルマのときより意識がある。

眼鏡をはずして、万一の場合の目の保護を考えながら、静かに機首を飛行場にむけ、レバーをしめて着陸姿勢にうつった。

地面が急にちかづいてきた。

「ああ、着いた」

全精力をかたむけて、方向をたもった。速度がだんだんおちてきて、やがて、ぴたりととまった。

おもわず両手をあげて「万歳」とさけんだ。(檜奥平『つばさの血戦』光人社)

|

川崎のキ61、3式戦闘機「飛燕」:日本唯一の液冷エンジン付戦闘機だったが、エンジン不調になやまされた

|

7 P51の発電機をとれ top

中国大陸の戦線で、完全なP51「ムスタング」がわが軍の手にはいった。

被弾して日本軍飛行場に不時着したもので、内地に運ばれて航空審査部で徹底的に性能テストをしたのち、研究訓練用に明野飛行学校にくれることになった。

乗ってきたのは黒江少佐。それを檜大尉がひきつぐことになり、大阪の大正飛行場で訓練中のP51を見にいった。

――ちょうどP51と三式戦(飛燕=ひえん)が戦闘訓練の最中であった。

技量の差もあろうが、三式戦は、P51の前には問題にならなかった。

「すごい性能ですね」

そこには、かつてビルマの爆撃部隊長として勇名をはせた北島師団長がいたので、話しかけた。

「爆撃隊にとっては、あいつは苦手だよ」

爆撃隊だけではない。戦闘隊にとっても、おそるべき敵である。

ピカピカひかる機体を、不気味にくねらせながら着陸してきた。

初めてまじかに見るP51である。

つきだしたエンジン・カバーに、赤ペンキで、亀が大きな口をあけて、相手をのむようなマークがつけられている。

日本の飛行機を撃墜した印にいれたのか、小さな日の丸が、胴体にいくつもかきこんであった。

冷却器が座席よりうしろにあり、精悍(せいかん)な姿態だが、それだけに、いっそうの敵愾心(てきがいしん)をあおりたてられた。

「こいつにやられたのか」

おもえば日本の戦闘機で、一番最初にこれと空中戦をまじえたのは私であり、私の中隊で、一挙に三機をおとしたこともあった。

――P51を見て、一瞬、そんな回想にふけっていると、そのP51から黒江少佐がおりてきた。

「やあ、檜か」

「昨年はありがとうございました」

「元気になったね。俺がもう一回あがってくるから、そのあとで乗れよ」

「大丈夫ですかね」

「心配ないよ。らくなもんだ。アメリカさんは、馬鹿でも操縦できるようにしてあるよ」

つぎに出発するまでに、燃料を補給する時間がある。

私は座席にはいった。義足も踏み棒のブレーキにキチンとはいった。おあつらえむきだ。

日本の飛行機とはずいぶんちがう。第一に防弾設備がちがう。

座席のうしろには、三〇ミリぐらいの鉄板があった。

風防ガラスの厚みは二〇ミリぐらいらしいが、日本の紙みたいにうすいのより透明だった。

また、座席の前から操縦者の下方も防弾の鉄板にかこまれている。

私は、マレー戦線での空中戦では、後方の頭部保護の板もはずし、胴体内でとりはずせる品物は、全部おろして機重を軽くして性能を向上させたものだが、大変なちがいである。

水冷エンジンの冷却シャッターの開閉も自動だし、また希薄空気を圧縮する与圧装置も、すべて自動だった。

何から何まで完備している。

この飛行機に、自分だけでなく、たくさんの戦友がやられたのだ。

空中へあがって性能をたしかめ、弱点をみつけて一機でもおおく撃墜し、こちらの犠牲を少なくしなければならない。

私は覚悟をあらたにしていた。

やがて黒江少佐が操縦して、三式戦と編隊をくんで、また上昇していった。

戦闘がはじまった。降下の速度がすこぶるはやい。敵の第一線の花形機だけにすぐれている。

このときだ。P51のエンジンから黒い煙がでた。

パッパッという音がへんだ。翼をふって戦闘訓練を中止し、静かに降下してくる。

手ぎわのよい着陸だった。エンジンの故障でおりてきたらしい。

機をピストの前へとめ、黒江少佐が降りてきた。

「発電機が変だ。ちょっと見てくれ」

さっそく整備員が、カバーをはずしてみると、発電機が完全に焼ききれていた。

「おい、日本のでは駄目か?」

私は気が気でなかった。

「日本のでは駄目ですし、予備もありません」

発電機一つの故障で、飛行機は無能になった………

「おい、檜。おれもやるが、貴様もP51を撃墜しろ。そして発電機をとる以外に方法がない」

ぼんやり立っていた私を、黒江少佐は激励してくれた。

「残念ですが、仕方がありません。発電機を分捕るまで、ここへあずけておきますよ」

「そうだな。撃墜したら電報するよ」

P51撃墜の悲願は、かくして、私の足をなくした仇討ちであるとともに、発電機を得るためにも、ぜひやりとげなければならなくなったのである。

(『つばさの血戦』より) |

そして後日、約束どおりP51を撃墜したが、ついに完全な発電機がえられず、ふたたびP51をとばせることはできなかった。

8 隼戦闘隊のうた top

その日は晴れていた。夏空はぬけるように青く、ふと戦争を忘れさせるような、奇妙な静けさすら感じられる日だった。

昭和二十年八月十五日――。

名古屋近郊の小牧飛行場に展開した檜部隊は、夜を徹して、飛行機の整備にあたっていた。

ロケット砲装着の凖備もおわった新鋭五式戦は、いつでも特攻攻撃にとびたてる状態にあった。

この日の午後におこったことについて、檜氏は、つぎのようにいっている。

――今日、正午から陛下の放送があるから全員謹聴するように、との通達があった。

「異例だな」

「なんだろう」

「ソ連にたいする宣戦布告だよ」

みんながそう話しあっていた。

私は、部下たちに、それぞれの飛行機の偽装を、一段と強化させて、十二時すこし前に宿舎の廊下に整列を命じた。

きっと、ソ連にたいする宣戦布告にちがいない。

日ソ不可侵条約を無視して戦争をしかけてきたソ連は、断固として撃つべきで、宣戦布告のおくれているのがおかしいくらいだ、と私は信じていた。

やがて、受信状態のよくないラジオから、陛下の声がとぎれ勝ちにながれてきた。

と、それは意外にも無条件降伏を告げるものであった。私は、航空帽を廊下にたたきつけた。

航空眼鏡が、微塵(みじん)にくだけちった。

「何のための戦いだったのか。何のためにはらわれた犠牲だ。

数十万の将兵の死は、いったい、どういうことになるのか……」

いいようのない憤激が体内をつきぬけた。が、断はくだったのだ。

矛(ほこ)を投じなければならない。私も部下も、みんな一緒になって泣きくずれた。

うつろなときはすぎた。気がついたら、すでに夕闇がせまっていた。司令官からの命令が伝えられた。

「命令、わが国は無条件降伏を通達したのみにて、何のとりきめもなく、不法に本土に上陸せんとする敵あらばこれを撃滅すべき命を受く。

目下、高知沖の敵艦船(数不明)は本土にむけ進攻中なり。

一部上陸艦船は、海軍特攻隊の攻撃をうけ、、炎上中なり。

飛行二〇集団は、全力をあげてこれを撃滅せんとす。各部隊はただちに出動凖備すべし。出発に関しては、別命す」

私は、昼間、床にたたきつけて破損した飛行帽をひっつかんで部屋をとびだし、全員集合をかけた。

「敵艦船は、高知沖を本土にむかい進攻中で、これを海軍特攻隊が攻撃、すでに一部艦船は炎上中とのことだ。部隊はただちに出動、これを撃滅する」

部下たちの顔にみるみる生気がよみがえり、いっせいに「万歳」をさけんだ。

もはやおおくを語る必要はなかった。みな、覚悟はできていた。

「隊長。これで最後ですが、師団長も飛行団長も出撃されるのですか」

ひくいが、部下の声は真剣そのものだった。

「いや、このあと、どういう事態になるかわからないから、おれが指揮してゆく。

今度こそ、かならず命中させよう。敵艦を体当りで沈めて、あまったものは帰ってこいよ」

しまいのひとことで、緊張がほぐれた。

晴れの出撃をいわって、門出の酒をくみかわした。

「さあ、いこう」

私が先頭で宿舎から外にでたとき、息せききって伝令がとんできた。

「檜少佐どの(六月に進級していた)。司令部からです。さきの敵艦船進攻中は誤電であります。

高知沖の艦船災上は、高知湾港の燃料倉庫の誤りだそうです」

はりつめていたものが、すうーと身体からぬけていった。

私は、暗い宿舎の前にたたずんだまま、しばし動けなかった。

部下たちも同じ想いか、沈黙のみが、おもくあたりを支配した。

ふしぎに、悔いはなかった。

やるだけやった。戦うだけ戦ったという想いが、必死に私をささえていた。

だが、えたいの知れないむなしさを、どうすることもできなかった。

加藤部隊長の顔、安間(あんま)少佐の顔、仲のよかった遠藤大尉の顔、そして「隼」とともに散った多くの戦友たちの顔!

空のはてで、炎熱のビルマの基地での彼らとの一駒一駒が、そのとき、くっきりとまぶたの裏によみがえってきた。

そして、あのなつかしい部隊歌「加藤隼戦闘隊」の歌声までが、きこえてくるような気がしてならなかった。

――エンジンの音 轟々と 隼は征く、雲のはて――

私は、あふれでる涙をぬぐいもやらず、くらい小牧飛行場の一角に、いつまでもたちつくしていた。 |

|

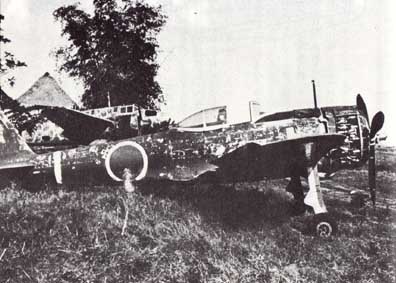

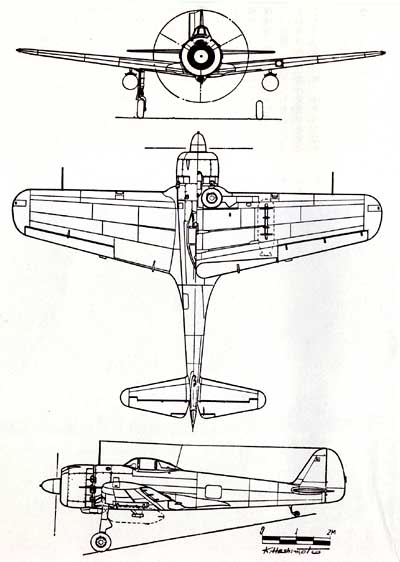

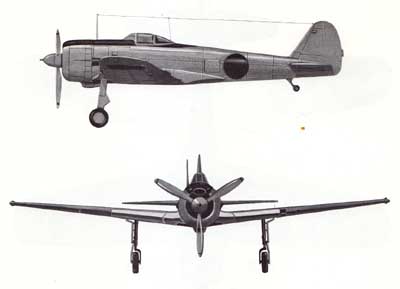

「隼」写真集

2型甲の前期型:エンジンを換装したので、潤滑油冷却器がカウリング内の

環状のものだけではたりず、下面に小型の補助冷却器をつけている |

|

2型甲の後期型:1型にくらべて

機首付近や風防の丸味がまし、スマートになった

|

|

|

2型乙:フィリピンのクラーク・フィールドに展示されていたが、

現在は撤去され、スクラップにされたといわれている

|

2型乙:胴体下面の潤滑油冷却器、爆弾懸吊架などに注意

|

|

B29迎撃に離陸する2型改:ハ115エンジンに分散排気管を使用し、毎時30キロの増速に成功した

|

|

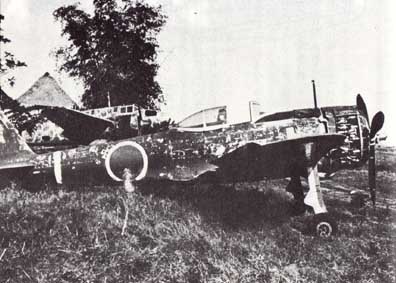

南方戦線で破壊された2型乙:機首上部の機関銃孔に注意

|

連合軍の手におちた2型乙:

カウル・フラップがはずされ集合排気管がよくみえる

|

|

3型甲:分散排気管の使用により速度が向上した

|

3型甲:水メタノール噴射で出力向上した

ハ115改エンジンを装備し、カウリングは再設計されている

|

|

戦局不利となった昭和20年には、おおくの「隼」が特攻機として出撃した。

写真は2型改で、両翼下面に220リットル増槽と250キロ爆弾をつけている

|

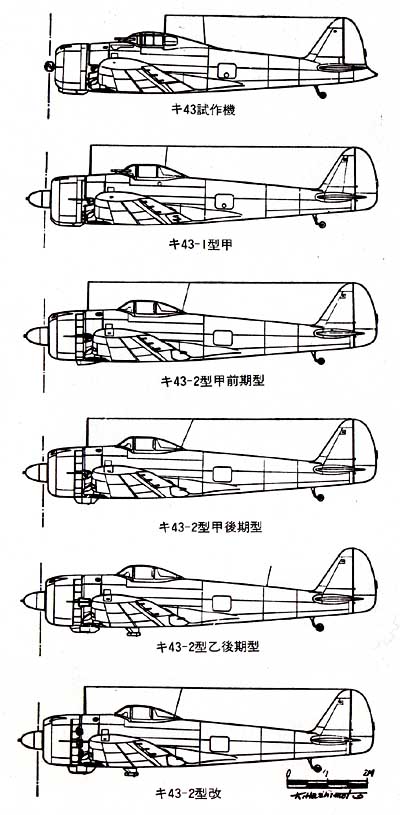

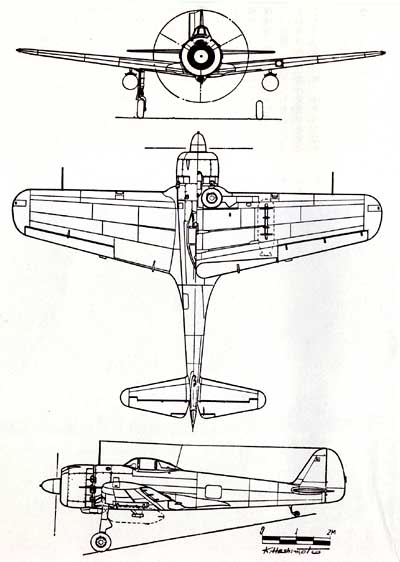

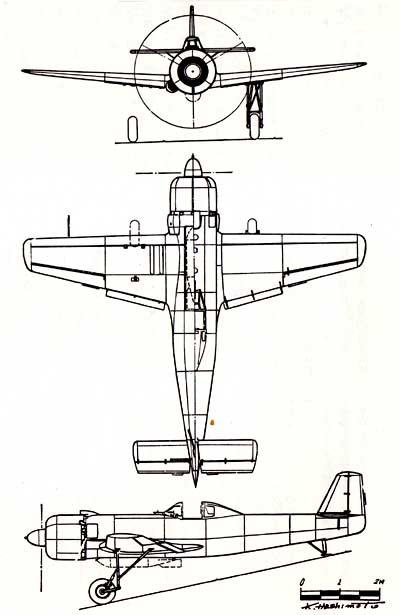

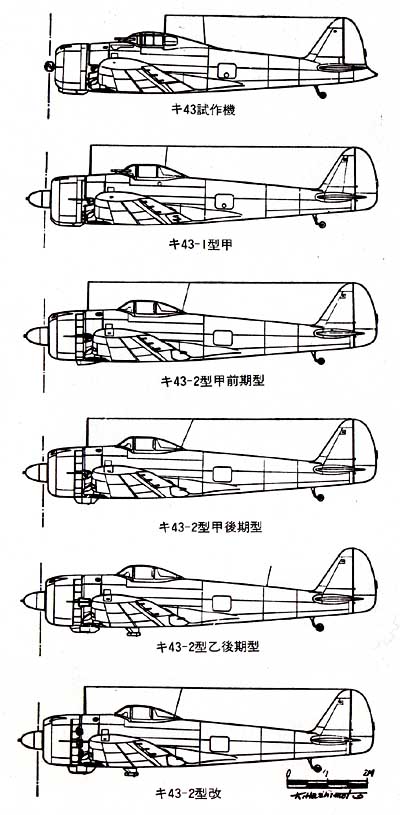

9 「隼」戦闘機の変遷 top

ちょっと信じがたいようだが、昭和十四年一月に完成したキ四三試作一号機は、はじめは木製の調整ピッチ・プロペラをつけていた。

風防は全部、曲面ガラスだったが、いざ飛んでみると正面はたいらにしなければ視界がゆがんでしまうことがわかり、すぐに改造された。

この風防は、中央の可動部がうしろの固定部分のなかに引込むという、特殊な構造になっていた。

尾部はのちの零戦に似て後端がとがつていた。この試作機は三機だけでおわり、あとの増加試作機では量産機と同じ形にあらためられた。

翌年の九月までに一〇機の増加試作機がつくられたが、この期間がキ四三にとって、もっとも苦難のときだったといえる。

このあと、今川一策中佐、加藤建夫少佐らの理解と努力、さらに南方作戦の緊急な要求もあり、昭和十六(1941)年四月、一式戦闘機として制式採用となった。

キ四三-一型 top

九五〇馬力のハ二五エンジンを積み、二翼の金属製定速プロペラをつけ、武装は七・七ミリ機銃二挺という、九七戦とかわらないものであった。

昭和十六年の夏ごろから、飛行第五九戦隊と第六四戦隊にひきわたされたが、強度不足から再三の空中分解事故をおこし、それに武裝もよわすぎるという現地部隊の要望で、いったん内地にひきあげ、各部の補強や改修をくわえるとともに、機銃の交換装備も行った。

開戦当時、マレー半島やシンガポールで大活躍をした「隼」は、たった四○機だったが、いずれもこの「隼」一型で、のちに武装のちがいにより一型甲(七・七ミリ機銃二挺)、一型乙(七・七ミリと十二・七ミリ各一挺)、および一型丙(十二・七ミリ二挺)の三種に分類され、これらの機銃は現地でも容易に交換装備することができた。

一型は、甲乙丙あわせ、全部で七一六機が生産された。

キ四三-二型 top

加藤部隊長は、研究熱心な人だったので、具合のわるい箇所や気づいた戦訓上の改良要望を、何度も中央に連絡し、性能の向上をはかっていた。

「ハ二五」エンジンの出力を向上させた「ハ一一五」(海軍の零戦に積んだ「栄」と基本的には同じ)をつみ、プロペラも二翼のものからハ」ミルトン・スタンダード定速可変ピッチ三翼となり、翼端も六〇センチみじかくして性能向上をはかった。

この結果、一型にくらべ最高時速も四五キロまして、五三〇キロとなった。

細部の変更により、外観上の一型との識別は容易である。まず機首まわりは、今までカウリング下面に別に取付けられていた気化器空気取入口が、上に移動するとともに、カウリングと一体になった。

このため、カウリングは再設計され、先端は丸味をまし、これにつづく胴体上面も機銃の弾帯部を完全につつみこんで、ふっくらとした形になった。

このあたりは、海軍の零戦一二型と二一型との変化によく似ている。

視界を向上するため座席位置もやや高くなり、それにつれて風防の中央部も高くまるみをおびて、水滴型にちかいものになった。

照準器も棒状の望遠鏡式から光像式となり、照準が容易で、より正確になった。

出力向上にともない、滑油冷却器も一型いらいのエンジン前面の環状のものだけではたりなくなったので、胴体下面に小型のものを追加した。

二型試作機は昭和十七年二月から五月までに五機、つづいて八月までに増加試作機が三機つくられた。

キ四三一二型の量産は昭和十七年十一月からはじめられ、十八年初め頃から現地部隊の一型と、順次いれかえられた。

檜大尉がP51をおとしたのも、またP51にやられたのも、この二型であった。

二型にも甲、乙、その他の各型があり、外観上は二型乙になって排気管が推力排気管となり、後期にはさらに推力を活用するためと工作の簡易化をねらって、ほかの多くの日本機同様、分散排気管とした。

また、環状滑油冷却器をやめ、大型の蜂巣型冷却器をカウリング下面に取付けた。

二型は「隼」のなかでもっともおおく、中島飛行機だけで二四九二機つくられた。

このほか、立川飛行機でも相当数がつくられている。

キ四三-三型 top

交戦する敵機が、旧式の「ハリケーン」や「バッファロー」、あるいはカーチスP40などから新鋭のP51、P47、「モスキート」などにかわり、「隼」の速度増加の要求がつよまり、水メタノール噴射装置付の「ハ一一五」改エンジンを積んだキ四三-三型試作機が飛んだのは昭和十九(1944)年の四月であった。

シリンダー内に水メタノールを噴射して、内部温度の異状上昇をおさえる効果により、エンジンの回転数は毎秒二七〇〇回転に、ブーストはプラス二○○ミリからプラス三〇〇ミリに向上した。

この結果、出力も二〇%増大して一三〇〇馬力となり、試験飛行では高度六〇〇〇メートルで五六八キロをだして関係者をよろこばせた。

メタノール・タンクは操縦席のうしろに取付けられ、パイプでエンジンに供給された。

メタノールの補給は、風防をしめ、風防上のキャップをはずして胴体上につきでた注入孔から行ったので、よく似た二型後期型との識別は、この注入孔がひとつのポイントとなった。

三型ができたころになると、中島飛行機はキ八四「疾風」の生産で手いっぱいとなっていたので、三機を試作しただけでただちに立川飛行機にうつされ、量産化された。

終戦までに二型もふくめて約二五〇〇機が生産された。

昭和二十(1945)年になってB29による空襲激化にともない、自社で開発中のキ八七高々度戦闘機の完成が間にあわないとみて、とりあえず「隼」を防空戦闘機に改造する計画をたてた。

胴体前方上部の、これまでの一二・七ミリ二挺にかえ二〇ミリ機関砲二門を取付けた。

このため機首が長くなり、重量がふえだのにエンジンの出力はそのままだったから、当然のことながら性能はおち、試作二機のみでおわった。

これがキ四三-三型乙とよばれる機体である。

結局、九七戦に勝つために極力軽く造ろうとしたため、大きなエンジンを積むには機体の強度がもたず、主翼に機関砲を積むには三本桁構造がじゃまして困難。

そのどちらを行うにしても大がかりな設計変更が必要ということで、重戦「隼」は実現しなかった。

「隼」がB29と最初に交戦した日本軍戦闘機となったのは、この戦闘機が最後まで日本陸軍の主力戦闘機の座にあったことを物語るものといえよう。

「隼」の特徴は、ひとくちにいえば三〇〇〇キロにおよぶ長大な航続力とすぐれた信頼性、それに造りやすさ、整備の容易さなどをふくめて、使いやすい戦闘機だということにつきる。

反面、武装のよわさ、急降下速度向上とエンジン強化ができなかったことから速度不足などの欠点が目だち、高速重武装の世界の大勢から取残され、絶頂期をすぎても、なお酷使されなければならなかったところに、優美な戦闘機「隼」の悲しい運命があった。

なお、生産機数は中島飛行機で三一八七機、立川飛行機と陸軍航空工廠とで二五六四機、合計五七五一機の記録がのこっているが、これは海軍の零戦の一万四二五機(うち中島が六五四五機)についで、日本では二番目の生産数である。 |

一式戦闘機「隼」の各型

陸軍一式戦闘機「隼」3型甲(キ43-Ⅲ甲)

乗員:1 発動機:2式(ハ115改) 1,150馬力

プロペラ:金属製定速3翼,直径2.90メートル

全幅:10.84メートル 全長:1.92メートル 全高:3.273メートル(水平)

主翼面積:22平方メートル 自重:2,040キロ 全備重量:2,725キロ

翼面荷重:124キロ/平方メートル 馬力荷重:2.29キロ/馬力

最高時速:555キロ(高度6,100メートル)

上昇力:5,000メートルまで5分19秒 航続距離:2,120キロ

武装:12.7ミリ機関銃2、爆弾250キロ2

陸軍一式戦闘機「隼」2型乙(キ43-Ⅱ乙)

乗員:1 発動機:2式(ハ115)1,150馬力

プロペラ:金属製定速3翼,直径2.80メートル

全幅:10.84メートル 全長:8.92メートル 全高:3.60メートル(水平)

主翼面積:21.4平方メートル 自重:1,810キロ 全備重量:2,590キロ

翼面荷重:109.7キロ/平方メートル 馬力荷重:2.25キロ/馬力

最高時速:530キロ(高度4,000メートル)

上昇力:6,100メートルまで7分30秒 実用上昇限度:11,2000メートル

航続力:1,760キロ 武装:12.7ミり機関銃2、爆弾100キロ2

|

top

**************************************** |