|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

7 ���̖ڂ��݂��u���v�퓬�@

|

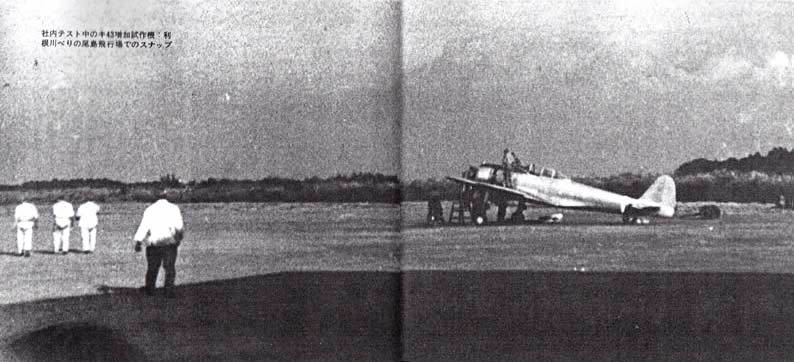

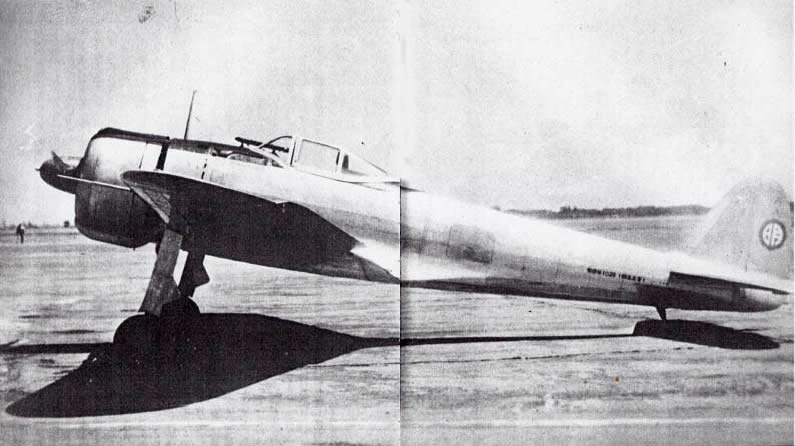

�ԓ��e�X�g���̃L43��������@�F������ׂ�̔�����s��ł̃X�i�b�v

|

1 ���R��s�������̊J�� top

�@���a���i1932�j�N�A���B���痤�R�q��{���Z�p����s�ǒ��Ƃ��ĕ��C�i�ӂɂ�j���Ă����������i���������j�����́A���Ȃ��ƂɋC�������B

�@�R�����Ԋ�Ƃɖ����Ă��点���V������ނ��A�ق����炩���ɂ���Ă���̂��B

�@�p�C���b�g�Ƃ��āA���Ђق����Ǝv���Ă����ሳ�^�C�������i�䂫����j�Ȃǂ��A�قƂ�ǎ�����ɂȂ��Ă���̂����āA����͈�̂ǂ��������Ƃ��A�Ƃ��Ԃ������v�����B

�@�����A�����̎���@���ނ̐R���́A���R�q��Z�p�������̔�s�ۂł�邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�����ł͈����Ƃ�����Ȃ���������P�����肷�邪�A�̗p�̌���͂��Ȃ������B

�@�Z���i�q��Z�p�������̗��j�ŐR���̂��������s�@���ނ́A���ꂼ��̎��{�w�Z�ɑ����āA�ĂѐR���������A�����Ńp�X���Ȃ���ΐ����̗p�ɂȂ�Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă����B

�@���̋敪�́A�퓬�@�\�\�����i�����́j�A��@�@�\�\���u���i���݂����j�A�����@�\�\�l���A���̑��\�\����ƂȂ��Ă������A�����̎��{�w�Z�Ŏ�����e�X�g������̂͂����Ă��Ⴂ�p�C���b�g�����ŁA�D��S�̉����i���������j�Ȕނ�́A�ŏ��͔M�S�Ɏ��g�ނ��A���r���[�ɂ���肪���ŁA�����ɂ��Ȃ炸�A�Ȃ�Ƃ͂Ȃ��Ɍ����Ă��Ă��܂����̂��A���������̂ł���B |

�������F�����s���������Ƃ��ăL47�ɒ���A

���������ƂƂ��ɂ��̐������𐄐i����

�i�卲����̎ʐ^�j

|

�@�܂��āA��s�@�̂悤�Ȕh���i�͂Łj���̂Ȃ��A�ሳ�^�C���Ƃ�����i�䂫����j�Ȃǂ̎����ɁA�M�������҂́A���Ȃ������B

�@�Ȃ��A���̌������������Ă݂�ƁA�\�Z���Ȃ��A�Ƃ����Ԏ����������Ă����B

�@����������̗\�Z���g���Ă��܂��ƁA���Ƃ͉��K��̖��ڂł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����A���K��ƂȂ�Əo�������������A�Z���i���āj�Ƃ��H���Ȃǎ��ۂɍ�Ƃ����l�������s��������Ȃ��B

�@���������A���쏭���͎������擪�ɂ����Ă�炴������Ȃ������B

�@���a��N�A�����J�^�p���g�A�܂肹�܂���s�ꂩ�痣���������i�Ƃ��āA����ŃJ�^�p���g���˂�����Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�Ƃ��낪������J�^�p���g���˂̌o���҂͂��Ȃ��B

�@�u����ł́A���ꂪ����Ă݂悤�v

�@���쏭���́A���Ƃ��C����ɊC�R�̍������i�����ځj�R�`�ɂƂB

�@�����ɒ┑���Ă����d���m�́u�H���i�͂���j�v�������ˁA����@�ɏ���ăJ�^�p���g�ˏo��̌������B

�@����ɂ͊C�R�̐l�������������B

�@�u���삳��A����ł������ɂ��Ȃ�ł����v

�@�u�l��ł��v

�@�u�ق��A�C�R�ł͎O���ɂȂ�ƃJ�^�p���g���˂́A���Ȃ����ƂɂȂ��Ă���̂ł����v

�@����Ȃ��Ƃ����������N�̏��a�\�N�A���R�͑傪����ȊC�O�q��Z�p�����c��h���������A���쏭�������̎�r�������Ĉ���Ƃ��ĎQ�������B

�@�K�⍑�̓h�C�c�A�|�[�����h�A�C�M���X�A�t�����X�A�C�^���A�A�A�����J�ȂǂŁA���ꂼ��̍��Ɉꃕ���ԁA�A�����J�͎O�����ԂƂ������O�Ȓ����������B

�@���̂Ƃ��A�����c�������Ă��������������̎O�Z�Z���~�B�퓬�@����Z�Z�@���炢��������z������A���܂̋��ɂȂ����A���\���~�Ƃ������ƂɂȂ邩������Ȃ��B

�@���쏭���́A�A�����J�ŗ́|�`�X�u�z�[�N�v�퓬�@�����B

�@�������ɂ���Ԃ��̎��@���s�́A���쏭���ɂ��낢��̎����i�����j�����������B

�@���̂Ƃ��A�O���ł͎���@�̎��p�����̂��߂ɓ��ꕔ���������āA�������܂ł̂��������̌����������Ă����B

�@���쏭���́A���{�ł����̕�����������ׂ����A�Ɨ͐����������o�����B

�@�̂��ɂ��̈ӌ����̗p����A��s���������ł����B

�@���a�\�l�N���A������������ɂ́A�����ɂȂ��Ă��������A�C�������A���������͍��쒆�����ӂ��߂ăp�C���b�g�́A�킸���ɓ�l�ł������B

�@���a�\�ܔN�l���ɂȂ�ƁA�����i�ӂ��������݂̉��c��n�̂���Ƃ���j�Ɏ������̂��߂̐ݔ��������A�����o�[���[�����Ă����B

�@������͂��߂��Ă������A�����o�[�̑I���͈�C����Ă����̂ŁA���쒆���͂��˂Ă���ڂ����Ă�������͂Ǝv���p�C���b�g���A�������ς�����W�߂��B

�@���쒆���̂��Ƃɂ́A�R�{�A�ΐ�A�Ô��i���܂����j�A�H�c�A���R�A�X�{�A�⋴�A�|����A��������������N���X�̏��Z�p�C���b�g�̂ق��A���m����������Q�i����j�̋Z���i����傤�j���������҂��肪�W�����B

�@�L�\�Ȑl�ނ��W�߂����A�p�C���b�g�̎}�ʈێ��̂��߁A���p�@���ЂƂƂ���W�߂��ق��A���삠�邢�͎������̋@�̂́A���łɕs���i�ɂȂ������̂��A�S�������Ă��������B

�@���̂Ȃ��ɂ́A�i���������ċ㎵��ɏ��ĂȂ�����A�Ɩ���ŗ���Ɣ��肳��Ă����A�L�l�O�����@�ӂ��܂�Ă����B

�@��s�����������쒆���͐����i���������j�̐퓬�@�������ŁA�q��ɂ��Ă̔F������r�I�Ђ����������R�����ł́A����F���Y�i�悵���낤�j�����ƂƂ��ɋM�d�ȑ��݂������B

�@�܂��A��r�I���̂������A�i���������R�̂Ȃ��ɂ����āA���쒆���̏_��Ȃ��̂̍l�����́A�ِF�ł������Ƃ����悤�B

2 ��Z�Z�Z�L�������ł���퓬�@������

top

�@���a�\�ܔN�ɓ����Ă��A�L�l�O�͈ˑR�Ƃ��āA�ς��Ƃ��Ȃ������B

�@�ǂ�Ȃɂ������Ă݂Ă��A�㎵������鐫�\�͂̂��ނׂ����Ȃ��B

�@�ŏ�����\�z����Ă������ʂƂ͂����A�ߗ��ɂȂ��ʍ��i�������j�ł���A�Ƃ̕��]���Ȃ���A���R�Z�t���Ƃ��ẮA�Z�p�̍ō��ӔC�҂Ƃ��Ă�肫��Ȃ��C���������B

�@����A���R�ɂ̓L�l�O�ƕ��s���Đv�i�s���̃L�l�l�i��u���c�v�j�̂ق��A�O�H�̋㎵���d���̂��Ƃ����ׂ��L�l�㎎��d���̎d�����ۂ����Ă����B

�@�����̍�Ƃ��ɁA�������\���悭�����߂邱�Ƃ́A���Ȃ荜�̂���邱�ƂŁA���_�I�ɂ����̓I�ɂ����S�̂����d���ł������B

�@���̂��Ƃ́A�v�ۂ̐l�X�ɂƂ��Ă����l�ŁA�������A�����̎d�����������ċꓬ���Ă����B

�@�����A���̂悤�ȋ�J�ɂ��A�悤�₭�I�~�����������Ƃ��������B

�@�܂��ɂׂ̂��悤�ɁA�����ɗ��R��s���������V�݂���A�����Ƃ��č��������������C���Ă������炾�B

�@���̑O�N�A���a�\�O�N�ꌎ�ɗ��R�q����̑g�D�����������A�e��s�A����������������Ĕ�s����ƂȂ����B

�@�e�����i�����݂͂�j�ɂ�������s���A�����킩��āA��s������Ƒ�܋��������܂�A���쒆���i���������j����܋����̏��������ł������B

�@���̂���A��܋����͂�����͂₭�㎵�����������ŁA���쒆���͂��̗D�G�����A�\���Ɍo�����Ēm������Ă����B

�@�����A�����͂������Ɏw�����Ƃ��ė�ÂȔ��f�͂������Ă������A�O�����@�ɂ���Ă����Ђ낢���삩����A�ق��̃p�C���b�g�����قNj㎵��̖��͂ɂ܂ǂ킳��Ă͂��Ȃ������B

�@���������ɏA�C���āA�L�l�O�ɂ��āA���낢��̃f�[�^���������Ă݂��Ƃ���A�㎵����~�������\��v�����Ă����Ȃ���A�㎵��Ɠ����ړx�ŕ]�����悤�Ƃ��Ă��閵���i�ނ����j�ɋC�Â����B

�@�㎵��͐��\�̂悢���Ƃ��敿�i�Ƃ肦�j�����A���ꂩ��̐퓬�@�Ƃ��ẮA���炩�ɑ��x��q���͂Ȃǂ̓_�łӏ\���ł���B

�@�Ƃ��낪�A�L�l�O�͂��̂�����̓_�ł��A�㎵�������A�킸���ɐ��\�����Ƃ邾���ł͂Ȃ����B

�@���쒆���́A�L�l�O���ߑ�I�퓬�@�Ƃ��āA�\���ȑf���������Ă��邱�Ƃ��ؖ����邱�Ƃ��A����������i�炭����j�������ꂽ���̐퓬�@�������点��ߓ��ƍl�����B |

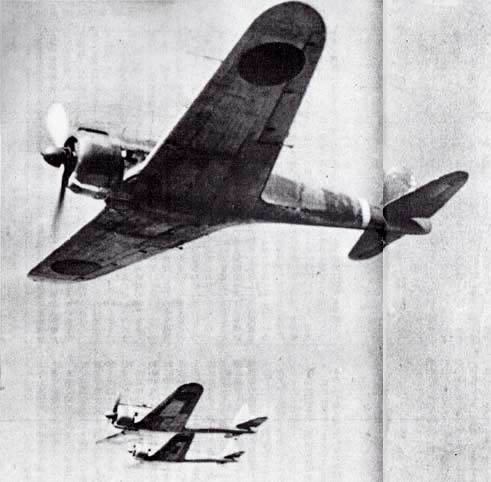

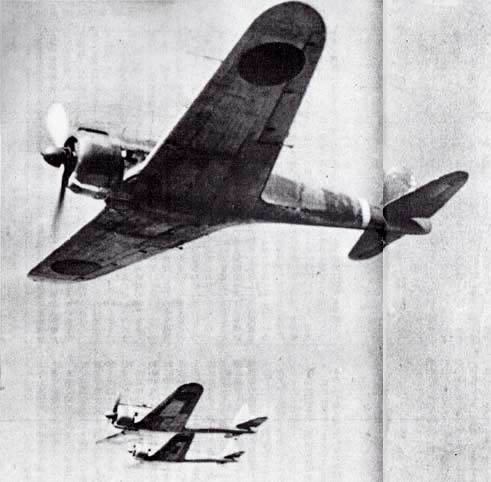

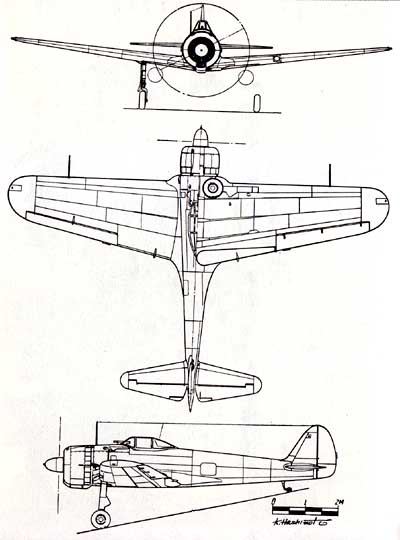

�u���v1�^�b�F�͂��߂Ă��̑��݂����\���ꂽ�Ƃ��̎ʐ^�

���̐퓬�@�̗D�������悭�łĂ���

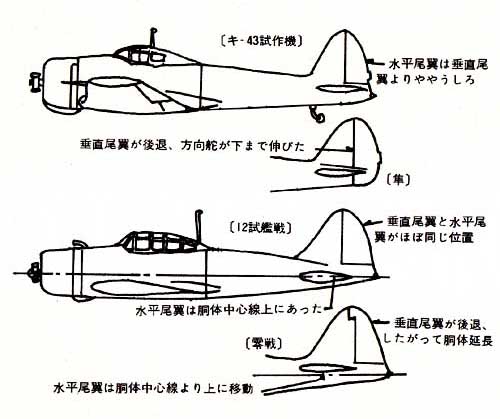

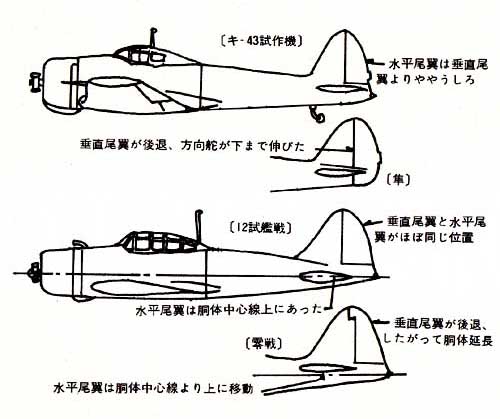

����@�Ɛ����@�̔����̕ω�

|

�@�����ŁA�����o�[����������Ƃ���ŁA�ЂƂ̉ۑ���������B

�@�u�L�l�O�������ƌ�������A����ɂ͗������\���R���^���N�����ĉ����Ԕ�ׂ邩�A�܂��A�㎵��Ƌ�������ď����@���݂���v�Ƃ������̂ŁA�q�����Ԃ̕��͐ΐ쐳��сA�㎵��Ƃ̋��͎R�{�ܘY�������S�����邱�ƂɂȂ����B

�@���傤�ǂ��̂���A�C�R�́u���v����������ɏo�����A�d�c�i�`�����`���j�U���ő��ʂ��������b�����������쒆���́A���������C�R�̉��{��q����ɗ������ɍs�����B

�@�G���W���������A�@�̂̑傫����\�����قƂ�ǃL�l�O�Ƃ�����Ȃ��������āA�����^���N��������A�����悤�ɂ�����͂����A�ƍ��쒆���͊����A�����̌��ʂ�������Ă��Ȃ��Ƃ����m�M�������B

�@�͂����邩�ȁA�����Ă��Ă������@�̃L�l�O��������@�ɂ��������ʂ́A���쒆���̗\�z�𗠂���Ȃ������̂ł���B

�@�����^���N�������ΐ��ё��c�̃L�l�O�́A���A�������ĉ��X�Ɣ�тÂ��A���Ɉ�Z���ԎO�Z���̋L�^���Ē��������B

�@�܂��A�R�{�����͉�����㎵��Ɗi���������Ă݂����ʁA�����ʂ̐퓬�ł͂��Ȃ�Ȃ����A�㏸���Ƃ��Ȃ������ʂ̐퓬�ɂ������߂A�G���W���̔n�͂̍������L�l�O�ɗL���ł��邱�Ƃ������B

�@���傤�ǁA�C�R�̋�Z��Η��̊W�Ɏ��Ă��邪�A�Ƃɂ����㎵��Ɋi����ł͏��ĂȂ��A�Ƃ����ő�̓�_�́A����ɂ���Ă̂����ꂽ�B

�@�����L�l�O�̌������ʂ��g�g�h�Ƃł������Ă�������A���쒆���͎Q�d�{������ˑR�̌Ăяo�����������B

�@���a�\�ܔN�i���l�Z�N�j�㌎�A�Q�d�{�������炩�ɂ����\�z�́A���łɓ�����ɂ��Ȃ��邽�߂̋ٔ��������̂������B

�@�u��Z�Z�Z�L���������ł���퓬�@���A���a�\�Z�i1941�j�N�l���܂łɎl�Z�@���낦��ɂ́A�ǂ�������悢����������v�Ƃ����v���������ꂽ�B

�@�u��Z�Z�Z�L�������Ƃ��������āA��̂ǂ����U������̂��B

�@�܂��A�퓬���܂����鑊��͂Ȃɂ����A�͂����肳���Ă���Ȃ���A�Ԏ��̂��悤���Ȃ��v�ƒ����͂��ς˂��B

�@�u�^�C�����̊�n����V���K�|�[�����U�����锚���@�����삷��B����̓C�M���X�̐퓬�@�v

�@���쒆�����\�z���Ă����Ƃ���̕Ԏ����������Ă����B

�@�u����Ȃ�L�l�O���悢�c�c�v�Ǝv�������A�O����ɈĂ������Ă��邱�Ƃɂ��āA���̓��͂Ђ����������B

�@���āA�����ƂȂ����B���쒆������o�����̂́A���̎O�Ă������B

�@���ā@�L�l�O�����ǂ���B

�@�i�ΐ��т��A���łɗ����^���N�������e�X�g�ň�Z���Ԕ������ł���B���̂ق����A�R�{�̃e�X�g�łقڊԈႢ�Ȃ��j

�@���ā@��Ă��Ԃɂ���Ȃ���A��Z�Z���i�ߕ���@�@�̗��ɋ@�֖C������B

�@�i�ǂ�������̓C�M���X�̓퓬�@�ł���j

�@��O�ā@�y���ɋ@�֏e������B

�@�i�������ĈЗ͂͂Ȃ����낤���A�d����퓬�@�̉���Ȃ��ł����͂܂��Ă���j |

�@���̂����A���Ă������Ƃ��悢�Ǝv����A�ƈӌ����ׂ̂��Ƃ���A���̓��̉�c�ō̗p�ɂȂ�A�����L�l�O�����낤�Ƃ������Ƃ����܂����B

�@���̌���ɂ��ƂÂ��A�������ɒ�����s�@�ɓd������A���̖�̂����ɒ����̏d�����W�҂��㋞����Ƃ����A�ٗ�ً̋}�[�u�i�����j���Ƃ�ꂽ�B

�@���쒆���͂��̂܂Q�d�{���ɂ��̂���A�����̐l����������̂��܂��������B

�@�Q�n�����c����W�҂����������͖̂钆�̏\����ŁA�Ȃ��ɏ��R�Z�t����̊�������Ă����B

�@�������́A���łɁA�L�l�O�͍̗p����Ȃ��Ƃ�����߂Ă������A�Ȃ�Ƃ��l���܂Ŏl�Z�@���낤�Ƃ��������B

�@�����ŋ}篁A�㎵��̐��Y�B��s�@�ɂ����A������s�@�́A�L�l�O�ɑS�͂����������ƂɂȂ����B

�@�u�����A�悤�₭���̂ɂȂ������v�ƁA�ق��ƂЂƑ��������쒆���́A���̌���̏d�v���ɂ���������ԂƁA���炽�߂ĐӔC�̑傫�����������ɂ͂����Ȃ������B

�@�܂��A�J����S���������R�Z�t�����͂��߁A���c�Z�t�A����Z�t����A�����È��i�����݁j���ʂ��Ă悤�₭�����������������ŁA�g�̗̂͂�������ɂʂ���悤�ȋC�������B

�@�Ɠ����ɁA����܂łɋ��������̎��ԂƘJ�͂Ƃ��A�ɂ����ĂȂ�Ȃ������B

�@�����ď��a�\�Z�i1941�j�N�A���c�̍H��́A�ɂ킩�ɂ����������Ȃ����B

�@�L�l�O�̍ו��d�グ����ǂ�����������A�㎵��̐��Y�����i�����j��P�����āA�L�l�O�p�̎�������炽�ɐݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���Y�Z�p�W�҂����̓w�͂ŁA�����i��������s�@��g�ݗ��Ă邽�߂̊�g�⓹��Ȃǁj�̐����́A�}�s�b�`�ł����߂��A�㎵�킢�炢�̌o���ł���₷���v���ꂽ�L�l�O�́A�O���ɂ́A�͂₭���ʎY�@�����Y���C���ɂȂ�Ԃ悤�ɂȂ����B

�@�����Ďl���ɂ́A���R�Ƃ̖ǂ���A�l�Z�@�̃L�l�O��グ���B

�@�����ɁA�ꎮ�퓬�@�Ƃ��Đ����̗p�����܂�A���R�����̂��납����n�߂��A�@�̂̈��̂̌��c�Ƃ������ׂ��u���i�͂�Ԃ��j�v�̃j�b�N�l�[��������ꂽ�B

�@�u���v�̈��̂́A�̂��̑劈��Ƃ����܂��āA�Ђ낭���{�����ɐe���܂��悤�ɂȂ����B

�@���̓_�A�C�R�̗�킪�u���v����Ƀf�r���[�����ɂ�������炸�A���܂ł����ʂ̐V�s�퓬�@�Ƃ����������\����Ȃ������̂ƍD�ΏƂ��B

�@���̖����Ђ낭�m����悤�ɂȂ����̂́A�G������ʂ��Ă����ꕔ�̊W�҂��̂����A���ɂȂ��Ă���̂��Ƃł���B

�@����O���@�܂ł́A�����̌`�����Ɏ��ĂƂ����Ă������A��������@����́u���v�̓����ł���ۖ��̂���`�ƂȂ�A�����ǖʐς����̉��ʂ܂ł����ς��ɂЂ낰��ꂽ�B

�@����͒n��ł̕����ϊ��̂Ƃ��ɁA�悭���i���j���悤�ɂ��邱�ƂƁA������݂ɂ͂������Ƃ���A��}���p���̕����ǂ̗������悭���邽�߂ł���B

�@�܂��A���������́A�͂��ߐ������������O�ɂ��������A�������萫�Ǝˌ����\�����コ���邽�߂Ɍ���ɂ����A�قڐ��������Ɠ����ʒu�ɂȂ����B

�@�����I�ɂ͓��̉����Ɠ������ƂŁA�C�R�̗뎮�퓬�@������O���@�Ȍ�A��͂蓷�̂��������Đ���������������ɂ��点�����@�ɂ悭���Ă���B

�@�u���v�ł͐��������̈ʒu���������ɐ�������������ނ����A�����ɕ����ǖʐς��ӂ₵�Ă���̂ɂ������A���͐��������S�̂̂��ƌ���ɂ����A����ɐ��������͓��̊����ɂ��������̂��A��₻�����ɂ�����Ă���B

�@�L���Ȓ��^���t���b�v�́A���X�A�����ʉd�̃L�l�l�̋�퐫�\�����P���邽�߁A�J�����ꂽ���̂����A�R�����̃L�l�O�ɂ��̗p����āA�ЂƑ������Ɏ��p�����ꂽ�B

�@����ɂ��ẮA�v���ł��ӌ����킩�ꂽ�B

�@�L�l�O���x�̗��ʉd�̋@�̂ɂ��Ă��A�������Č��ʂ͊��҂ł��Ȃ��A�Ƃ����̂����̗��R�������B

�@�������A�s�����܂��Ă����L�l�O�ɁA�Ȃ�Ƃ��V������������Ȃ���Ƃ������ƂŁA��������@�̂����̈�@�ɑ������āA�e�X�g�����Ƃ���A��퐫�\�̉��P�ɁA�ӊO�Ȍ��ʂ��������B

�@�������Ă����L�l�O�ɂƂ��āA�܂��ɋN�����i�������������j�̖���ł������B

3 ���R�Z�t���A�ߘJ�ł������ top

�@�L�l�O�������̗p�ɂȂ������a�\�Z�i1941�j�N�A���E��͖ڂ܂��邵���ϓ]���Â��A���E���ւ̓����́A���͂₳�����Ȃ���ԂɂȂ�������B

�@��i���ɂƂ��ċ����i���傤���j�ƂȂ�w��̃\�A�ƁA���\���������ނ���œ��������Ȃ������ɁA�q�g���[�̑�R�̓\�A�ɐN�����A���{�Ə����ނ������m���푈���n�߂�A�Ƃ������Ȏ��ԂɂȂ��Ă��܂����B

�@�����ŁA�e�i�`�h�̗��R�Q�d�{���Ə����O���i���͔ނ����\�������̗����҂Ȃ̂����j�́A�h�C�c�ƌĉ����ă\�A�����ׂ��Ǝ咣�����B

�@����ɂ������A�m�����n���Ń\�A�R�̎��͂�����Ƃ����قnj�������ꂽ���R�Ȃ́A�C�̂肤���������B

�@�������A�C�R�͘A���͑������R�������̊m�ۂƂ����_����A�\�A�Ƃ̊J��ɂ̓����b�g���Ȃ��Ƃ��A����i�o��D�悷��l�������|�I�������B

�@�����Č��ǁA��i�����肵�A���̑���i�Ƃ��āA�����ɂ͓암�����i��x�g�i���j�ƃ^�C���֗��C�R�������i�������B

�@�T�C�S����^�C�̃h�����A����s��ɂ́A���̊ۂ̗��������ƂȂ�сA�J�������p�ɂ͈����̌R�͊����Ђ邪�������B

�@����ɋ��Ђ������A�����J�ƃI�����_�́A�������ɓ��{�ɂ�������Ζ��̗A�o���ւ��A�C�M���X�Ƃ��ǂ��C�O�ɂ�����{�l�̎��Y�𓀌������B

�@�������āA���{���߂��鍑�ۏ�͓�����ƈ������A��ʍ����̋��ɂ��傫�Ȑ푈�ɔ��W����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����뜜�i�����j�ƕs�����Ђ낪��n�߂��B

�@�ɂ킩�Ɂu���v�̐����̗p�����܂��āA��ʐ��Y�ɔ��Ԃ�������ꂽ����A���R�Z�t���ɂ̓h�C�c�s���̖��߂��҂��Ă����B

�@�ړI�͖��炩�ɂ��ꂸ�A�h�C�c�ɍs���Ă���m�点��Ƃ̂��Ƃł��������A���R�̍q��Z�p������������X�^�b�t�����s����Ƃ��납��݂āA�V�����@�����Ƌ����ŊJ�����邱�Ƃł͂Ȃ����A�Ƒz�����ꂽ�B

�@�h�C�c�ɍs���ƂȂ�ƁA������悭�m�邽�߂ɂ́A�����̋Z�p�ƍH�Ɛ��������Ă����Ȃ���A�ƍl�������R�́A�e�n�̍H������Ă܂�邱�Ƃɂ����B

�@���łɁA�����������̌����ł��ꂽ�g�̂��x�߂悤�Ƃ��l�����B

�@�������A�x�{���h�C�c�s�����������Ȃ������B

�@���R�͗��ɂłĊԂ��Ȃ�������Ă��܂����̂ł���B�x���ł������B

�@����������A���c�ɖ߂�A�����ɒ�����s�@�̕a�@�ɓ��@�����B

�@�u�悭�����܂Ŗ߂��Ă����܂����ˁv�@��҂͔ނ�f�@���āA�������ł������B

�@���@���Ă����R�̐S�͋x�܂�Ȃ������B

�@�Z�����ɓƃ\�J��ƂȂ����̂ŁA�͂����ăh�C�c�ɍs���邾�낤���B

�@�������c����������Ă���L�l�l�́A�͂����ČR�Ɏ������邾�낤���B

�@�܂��A���ĊԂ̉_�s�������悢�悠�₵���Ȃ��Ă���̂ɁA���{�ɂ͓K���Ȑ헪�����@���Ȃ��B

�@�i�s���̃L�l�㎎��@�ł́A�헪�����@�Ƃ��Ă͕͗s�����B

�@�ǂ����Ă��A�����J�̃{�[�C���O�a17�ɕC�G����悤�Ȕ����@���ق����B

�@�������A���̏����͂܂�łł��Ă��Ȃ��B

�@����Ȑ헪�����@���ēG�̖{�y������Ƃ����l���́A��Ђ̑n�ݎ҂ł��钆���m�v���̖��ł������B

�@���̂��߁A���a�\�N���炢�A�A�����J�̃_�O���X�Ђ���c�b2�^�A�c�b3�^�A����ɂ܂�����@�ł������l���̂c�b4�^���q�@�܂Ŕ�������āA��^�@�̌����������Ă����B

�@���̖��́A�̂��ɊC�R�̎l����^�U���@�u�[�R�i����j�v�Ɓu�A�R�i���j�v�ƂȂ��Ď����������A���R�ɂ͐헪�����@���l�����i���I�ȗp���Ƃ͂��Ȃ������B

�@���c�a�@�ł̗×{�̂��������āA���R�̌��N�͉����ɂނ����A��B�̎R�X�ɂ͂₭���H�̋C�z�i���͂��j�����̂т�邱��ɂ́A�މ@�ł��錩�ʂ��ƂȂ����B

�@�������̂Ƃ��A�Ђ����ɂ��炽�ȕa�������R�����������������Ƃ��A���̖{�l�͂��납�A��t������C�Â��Ȃ������B

�@�g�̂������Ƃ����܂�Ȃ��A���Ñ��̗×{�����ł́A����ł����]���肪���������A���낢��Ȏv�������X�ɂ����悹�Ă����B

�@�����ɂ��čl����l����قǁA���{�̐퓬�@�����ɂ�������s����s�����̂�A�Ȃɂ��ł��Ȃ����̎����̐g���A���ǂ���������ꂽ�B

�@���R�͖钆�ɖڂ����܂����Ƃ��A�������ɂ������Ȃ����B

�@����Ȗ����悭�����B�u���v�������I�@�ǂ����Ă��G�̐퓬�@�ɏ��ĂȂ��B�G�̔����@���A�킪���̊�ɔ��e�𓊉����čs���B

�@�킪�퓬�@�̕n��ȕ����ł́A���Ă��邱�Ƃ͂��납�A�t�ɓG�̋��͂ȉΖԂɂƂ炦���Č��Ă���Ă��܂��B

�@�����Ƌ����퓬�@���B�����Ƌ����퓬�@������Ȃ���c�c�A���������Ƃ���ɖڂ����߂��B

�@�C�����ƁA�т������Ɗ��������Ă����B

�@�������Ėڂ����߂����Ƃ́A�_�o�������Ԃ�A�Ȃ��Ȃ��Q����Ȃ������B

�@�˂ނ��ʖ邪�Â��ƁA�x���������ɂނ����̂Ƃ͔��ɁA���R�̐g�͍̂Ăт����Ă������B

�@����͕s���ǂ̑O���ł������̂����A�x�����Ȃ������㌎���ɂ́A�ꉞ�މ@���邱�ƂɂȂ����B

�@�Ђ����Ԃ�ɑ����i���������j�̎���ɖ߂������R�́A�������Ƃ��낮�Ђ܂��Ȃ��o�Ђ����B

�@�����ɂ́A�����̎d���Ɣނ��ނ����镔���������҂��Ă����B

�@���炭���Ȃ������v���͐��C�ɂ��ӂ�Ă����B

�@�H��́u���v�ƁA��Z�����d���Ƃ��Đ����̗p�����܂����L�l��̗ʎY�Ŋ��C���݂Ȃ����Ă����B

�@���R�Z�t���ɂ́A���炽�ȓ��u����݂��������B

�@�������A���̋C���i�����j���������Ȃ������B

�@���N�����S�ɉ��Ă��Ȃ��̂ɋC�����肪��s�������ʁA���N�̃��Y�����݂���Ă��܂��A�×{�������ɁA�������������Ă����s���ǂ��ɂ킩�ɂЂǂ��Ȃ����B

�@�����āA�މ@��킸���ꃕ���ŁA�ނ͍Ăё��c�a�@�ɂ��ǂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�s���ǂƂ����̂͐_�o�I�ȕa�C�ł���B�Ƃ��낪�A�����̊O����͔ނ̐_�o�ɂ���錾�t����ŁA�s���ǂ��܂��܂������������B

�@���@���Ă��炭�́A��t�̎w���ɏ]���Ē����ȗ×{�������������Ă������A���낤�Ƃ������قǖ���Ȃ��Ȃ�炳�ɁA�������ɂȂ�Ƃ������������B

�@���R�A�g�̂̐���͂Ђǂ��Ȃ�A���N�ȂƂ��͔��Z�L���ȏ゠�����̏d���Z�Z�L�������قǂɂȂ��Ă��܂����B

�@����ȏ��R�ɒǂ�������������悤�ɁA���{�����ɕĉp�ƊJ�킵���A�Ƃ����j���[�X�������炳�ꂽ�B

�@�u����͑�ςȂ��ƂɂȂ������B��́A���{�͂ǂ��Ȃ�̂��v

�@���˂ė\�z�͂��Ă������̂́A�ނ͋���ȃV���b�N���������B

�@�u�����A�����Ȃ�����ǂ����悤���Ȃ��B����l���������Ă݂Ă��A�͂��܂�Ȃ�����Ȃ����B

�@�Y��悤�A���ׂĂ�Y��Ă��܂����v

�@��Ԃꂩ�Ԃ�̂��Ă��ȋC������A����܂ň�t����Ƃ߂��Ă���������C�ɂ��������B

�@���X�D���Ȏ��ł͂��������A���炭���������Ă����g�̂ɂ́A�A���R�[�������݂���悤�ł������B

�@�Ƃ��낪�A���̖����Ȃ₯�����������Ă悩�����̂��A�ӂ����ɂ����̖邢�炢�A�����������悤�ɂȂ����B

�@�����ꂵ���s���ǂƂ̂������ł��������A�킸���Ȃ���̐����̂�݂�����́A�ނɉւ̊�]�����������B

�@�������čĂсA���R�͋}���ɉ����ɂނ����A���@�����̏\���ɂ悤�₭�މ@�������A�������挒���ق������ނ��A��������₹�͂���A�ЂƂ���������ڂ��Ȃ��قǂɑ̗͂������Ă����B

�@�u�����͑̏d�ł���v�Ս��ȓ����̏���z���ď��R���́A��������Ă���B

�@�܂�A�����̕������d�����ӂ��đ̏d���H���A���N���Q�����Ƃ����B

�@�C�R�̗��̐v�喱�҂������O�H�̖x�z��Y�Z�t���A�a���ŊJ��̕�������Ă��邪�A�����ɓ����̔�s�@�v�҂������A���Ƃ킪�g������ւ炵�āA�d���ɂ�������ł����������������悤�B

�@�މ@�������R�͉Ƃɂ͂����炸�A�H��ɂ����������N���u�ɏh�������B

�@�����́A���łɌ��d�ȕ���������������A��ʉƒ�ł͂قƂ�ǎ�����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�R���H��ł����������̃N���u�ɂ́A�܂������������̂��A���̂����ȗ��R�������B

�@�ނ͂����Ő������������A��ꃕ���̂������A���s�P�������˂đ̗͂̉��͂������B

�@�������ė��s�ɂ�������܂ł̕��s�P���������˂��̂��A�]�n�×{�̂��ߓ�ɓ��ɂނ������B

�@���x�̗��s�ɂ́A�v�l�����s�����B

�@�������炢�A�����ĂЂ������Ȃ������v�w�����炸�̗��s�ł������B

�@���R�́A�ɓ������̓�[�ɂ��鉺�c�ɑ؍݂��A�����ŐS�g�̉ɐ�O���邱�Ƃ��ł����B

�@���̂���A���{�R�͏����i���傹��j�̈��|�I�ȏ����������ˁA�V���͌i�C�̂悢�����������̕ł����܂��Ă����B

�@�}���[������i�����闤�R�̎R�����c���A�I���ߐ�̂�ڂ����ăV���K�|�[���ɂނ��}�i�����Â��Ă���A����قǓ�Y�������̂��M�����ʂقǁu���v�퓬�@�̊���́A�߂��܂��������B

�@�����A�i�C�̂悢�����������̕Ƃ͂���͂�ɁA���c�̒��̐l�X�̂������ɂ��킳���A�Ђ��Ђ��b�����ɂ��āA���R�͜��R�i��������j�Ƃ����B

�@�u���C�q�H�̓��{�̉q�D���U�����ꂽ�炵���A�D�̂̈ꕔ���l�ɂ����������Ă����v

�@�u�ǂ����A�����J�̐����͂炵���̂��A���̂ւ�Ɏ��X�o�v����悤���v

�@�܂����Ƃ͎v�������A����͂��肤�邱�Ƃ������B

�@�u�������������ƁA�݂�ȗL���V�ɂȂ��Ă��邪�A�G�͂��������܂ł��Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@���܂́w���x�ŁA�G�̋����퓬�@��ɂ͂ȂȂ�����ʂ������Ă��邪�A�����Ƌ��͂Ȑ퓬�@���A�ꎞ���͂₭����Ȃ���A���Ȃ炸�����B

�@�̗͂��B�͂₭�A���N���Ƃ���ǂ��Ȃ���v�ƁA�ނ͍l�����B

�@���X�挒�ȑ̎��ƕv�l�̐e�g�̐��b�Ƃɂ���āA���R�̗̑͂͋}���ɉɂނ������B

�@�ɓ��ł̖���̓]�n�×{�����������ďo�Ђ����͎̂l������A�O�N�A���s�����̑��Ŕ��M���Ă��炢�A�������Ԃ�̂��Ƃł������B

|

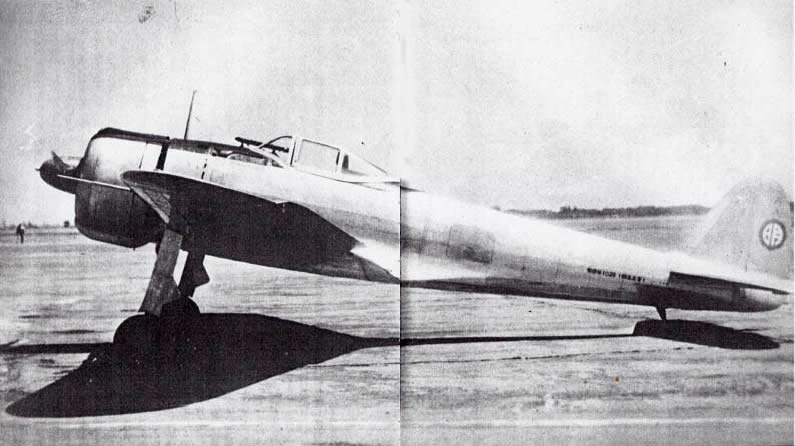

�u���v1�^���F�����s�w�Z�����B������12.7�~���A7.7�~���@�֏e1���ɋ������ꂽ�B

�����m�푈�����ɂ͓��̑��ʂ̍��Ѓ}�[�N�͂Ȃ������B

|

4 �����Ȃ��f�r���[ top

�@�m�����n���ł���قǖ҈Ђ��ӂ�������s�㎵����A���낻�����ɑ傫�Ȑ푈��������Ɨ\�z����n�߂����a�\�Z�i1941�j�N�ɂȂ�ƁA���\�̕s�����߂����Ă����B

�@�����@�̐��\���Ђ��傤�Ɍ��サ�A�����̋㎵���d�����@��^�ł����A�ō������l�Z�Z�L���������A���W�ґ��ɂ��h��ΖԂ������ȈЗ͂��������B

�@�u�퓬�@�Ȃ����B�d�������ŏ\�����v�ƁA�����Ԃ����d�����@���̓���������̌��t�̂Ȃ��ɂ́A�����ȓ��u�ƂƂ��ɁA�X�s�[�h�͔����@�Ƒ卷�͂Ȃ��A�������q���������݂��������߂ɁA�����s�̉�����ł��Ȃ��㎵��ɂ������������ӂ��܂�Ă����ɂ������Ȃ��B

�@�ނ���Ȃ������B

�@�㎵��́A�ΐ퓬�@�p�̊i����ɏd�_�������Đv���ꂽ�퓬�@����������A�ǂ��炩�Ƃ����ǒn�퓬�@�̐��i�������A�X�s�[�h���q���͂��Ђ��������B

�@���̌��ʁA�������n�̋�P�ɍs���d�����@���͐퓬�@�̉���Ȃ��̏o���������A�}�������G�퓬�@�ɂ���Q���傫�������B

�@�Ƃ��ɁA�G�̎�v�q���n�ł��闖�B�i�����`���E�j���U�������d������A���o���O�̏d�c�U���ɂ�����C�R���U���Ȃǂ̔߂����L�^�́A���͂ȉ���퓬�@�̕K�v���A�ɐɂ��������B

�@�̂��ɁA�A�����J�̐헪�����@�a29���A�퓬�@�̌}�������˖C�̒e�����������Ē��ԋ��P�ɂ���Ă������A�����̂킪���R�����������l�ɁA���W�ґ��ł݂�������܂���Ȃ���ڂ����ڕW���ɓ˓������B

�@�͂�߂��炳�ꂽ�X�p�C�Ԃ�A�r���̑�Ď�������̕ɂ���āA�����͂₭��P��m���������R�́A�C15�A�C16�A����ɃC�M���X���̃O���X�^�[�u�O���W�G�[�^�[�v�Ȃǂ̐퓬�@�𑽐������đ҂����܂��Ă����B

�@�퓬�@���m�̊i����ł͋㎵��ɂ���Ȃ����������퓬�@���A���肪�����̎��R�ɂȂ�Ȃ��d���Ƃ����ẮA�����܂��̃_�b�V���Əd�����̈З͂������B

�@�n��Ȗh�e�����̓��{�̔����@�́A�e�ۂ�������Ƃ����v�����ƂȂ��āA�������Ȃ����ӂ����B

�@�G�퓬�@�ɂ������A���X�ɉЂ��������A���邢�͋Ŕ������ė����Ă��������@�̍Ō�́A���S�i��������j���̂��̂�

�������B

�@���a�\�Z�i1941�j�N�̏��āA�����̑��c�H����Ă��ŏ��́u���v�̗ʎY�@���A���핔���Ɉ����n���ꂽ�B

�@����͓����A���x�̊����i�n���J�I�j�ɂ����A���������̂Ђ������s��܋����ŁA�܌��ɕ����i�ӂ����j�Łu���v����̂��A�P���������Ď����Ɋ����ɖ߂����B

�@���ꂪ�������́u�ꎮ�퓬�@��^�b�v�ŁA�����@�̉���s���ł��邠���̒����V�s�퓬�@�̏o���́A���R���}�����ׂ��͂��ł������B

�@�Ƃ��낪�A�C�R�̗��̂�����������f�r���[�ɂ���ׁA�u���v�̃X�^�[�g�͂���������̂ł͂Ȃ������B

�@�i����ł͋㎵�����킭�A�q�����������������ŁA�������Ă������̂��Ȃ��퓬�@���Ƃ������O�]���ɂ��킦�A�����Ő���̈ɓ����т��}�E�i����傭�j����A�Ƃ������̂��������āA����Ɉ�ۂ����������B

�@����A��x�߂̍L���ɓW�J���Ă����������v�i���Ă��j�����̂Ђ������s��Z�l����ɂ������Ă��A�u���v���z�����ꂽ�B

�@�܂��A�����i����܁j��т̑�O��������s���āA���n����u���v����A���Ė߂��Ă����B

�@�^�V�����W�������~���̔����Ђ��点�Ȃ���L����s��ɍ~��Ă���X�}�[�g�ȁu���v�����āA�p�C���b�g������������A

�@�u�����A�Ȃ��Ȃ���������Ȃ����v�Ƌ����Ƃ��߂��������A�n��ɒ�~�����@�̂ɑ������Ă݂ċ������B

�@�u�ȂA����́H�v

�@�߂��炵�������r�����悤�Ƃ�������Ă݂�ƁA�r�����E�̎��͂̃W�������~���O�ɁA�Ђт������Ă���ł͂Ȃ����B

�@����ɂق��̕������悭����ƁA�嗃�\�ʂɂ��킪����Ă���A���x�b�g�̌��������ɂȂ��Ă���B

�@�u��ςȔ�s�@���ȁv

�@�u���ꂶ��E���ꂿ�܂����v

�@��J��сA�w���сA�������тƂ�������������̖ҎҘA�i�������j���A�����킸��������킹�ĂԂ₢���B

�@�͂����邩�ȁA�ނ�̊뜜�i�����j�͓K�������B |

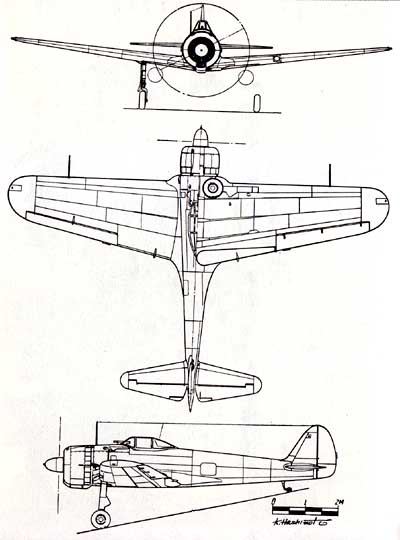

���R�ꎮ�퓬�@�u���v1�^�b�i�L43-�T-�b�j

����F1�@�����@�F99��970�n�́i���x3,400���[�g���j

�v���y���F�������σs�b�`2���C���a2.90���[�g��

�S���F11.437���[�g���@�@�S���F8.832���[�g���@�S���F3.27���[�g���i�����j

�嗃�ʐρF22�������[�g���@���d�F1,580�L���@�S���d�ʁF2,240�L��

���ʉd�F102�L���^�������[�g���@�@�n�͉d�F2.29�L���^�n��

�ō������F495�L���i���x4,000���[�g���j

�㏸�́F5,000���[�g���܂�5��30�b�@���p�㏸���x�F11,750���[�g��

�q���́F1,200�L���@�����F7�D7�~��@�֏e2�A���e30�L��2

�������́u���v1�^�F�����r�E������ł��N�����N�_�ͤ

�蓮�ŃG���W���n�����邽�߂̂���

|

�@�u���v�ɂ��P�����ɁA��x���������������āA�������p�C���b�g�������Ă��܂����B

�@�㎵��ɑR����i�����\�����邽�߂ɁA�@�̂̋��x�����肬��ɂ����Čy�ʉ����͂��������ƁA�㎵��ɂȂ��p�C���b�g�����̋����i��������j�ȑ��c�Ȃǂ��A�d�Ȃ��Ă��������̂������B

�@�������A����i�K�ł͓����d���������āA���x���\���ł��邱�Ƃ͊m�F����Ă����͂������A�����̋Z�p�ł͎����f�[�^�Ǝ��ۂ̔�s��ԂƂ̂������ɂ���������������A���x�̃A���[�A���X�i���e�덷�j���J�o�[������Ȃ��قǁA���т����d�ʌy�����������߂̔ߌ��������Ƃ�������B

�@��s�@�̓f�r���[����ł���B

�@�ɓ����т̏}�E�̂��ƁA�����˂ċ������������A������Ɩ����ȑ��������Ǝ嗃��ʂɃX�E�[�Ƃ��킪���u���v���A�p�C���b�g�����͋C����邪��A�Ȃ��ɂ́g�E�l�@�h�Ƃ��Ōh��������̂��łĂ���A�Ƃ������肳�܂������B

�@�u�w���x����̂̂��߁A�L��������n�ɂ������Ă����Ƃ��A�u���v�ɂ��P���̂��ߗ��삩�畟���i�ӂ�������s�������̂������Ƃ���j�ɂނ����R�p�o�X�ɂ̂�ƁA����肦�炢�l�������Ȃ������Ă䂸���Ă����̂ł��B

�@�g�E�l�@�h�ɏ���Ă͂₭���ʂ������A���߂Ă���点�Ă�낤�A�Ƃ������Ƃ������̂ł��傤�v

�@�����A���тŁA��s��Z�l����ɑ����Ă����w�o���i�Ђ̂��E��ւ��j���̌��t���������������悤�ɁA�Ƃɂ����M���̂����Ȃ���s�@�������B

�@���̂����A�V�����퓬�@�ł���Ȃ���A������Ƃ��ċ㎵��Ɠ������E���~������Ƃ��������́A�����ɂ��n��ŁA���̂���Ȃ������B

�@���X�R�̂Ȃ��ł����Ȃ������̂ł͂��邪�A���������R���̂������ɁA�������莞�ォ��Ƃ�c����Ă��܂����̂ł���B

�@�����A�ٗ�Ƃ������邻�̒����q�������́A���炵�����̂������B

�@�\�����A���n�ł̋@����ςƌP������������s��Z�l����́A�L���̊�n�ɂ����邱�ƂɂȂ����B

�@���悢�敟�����o������Ƃ��������O�A�w���т͉��������Ɏ��₵���B

�@�u�������ǂ́A�r���̏h�ɂ̏����͂ǂ��������܂����H�v

�@�u����A������B�ǂ��ɂ��~��Ȃ��ŁA�L���܂ł܂����������낤�v

�@�u�����A�L���܂łǂ��ɂ��~��Ȃ��Łc�c�v

�@����ɂ͞w���т��������B

�@�\�\�܂��A���낢���̈�����������̂ɁA����Ȓ����������Ŕ�ԂȂ�ā\�\���ɂ͂����Ȃ��������A���S�͂���߂ĕs���������B

�@�������A�����������́A�ӂ���Ƃ����Ȃ��ԓx�ɂ́A���M�̂قǂ����������A������������������M������ق��͂Ȃ������B

�@�o���̓��A�u���v�̂����Ă̐e�Ƃ������ׂ���s��������������A��n�̐l�X�̌�����������A��Z�l����̐��s�́A������������擪�ɓ�������Ĕ�т������B

�@�����������̍q�@�͐��m�������B

�@��B��[����{�m�����Ƃɂ���ƁA��C�ɓ��x�ߊC���т����A���`�ɂقǂ������L���i�J���g���j�ɒ��������B

�@�����i�ӂ����j����L���܂ł͖�O�Z�Z�Z�L���A���R�̐퓬�@�A���␢�E�̂ǂ̍��̐퓬�@���A���܂������Ă�������Ƃ̂Ȃ���������s���A������ґ��ł���Ă̂����̂��B

�@�O�Z�Z�Z�L���Ƃ����A���܂̃W�F�b�g���q�@�ł���A�O���Ԃ�����������B

�@�܂��āA�����̐퓬�@�̏��q���x�ł́A��Z���Ԃɂ���Ԓ����Ԕ�s�ƂȂ�B

�@���܂���l���̐퓬�@�̑��c�Ȃ̂Ȃ��ŁA�������V�[�g�ɂ����Â߂̈�Z���Ԃ́A�Ⴂ�p�C���b�g�����ł�����ςȋ�ɂ������B

�@������l�Z�������Ă��������������́A�����i��������j���Ă��Ƃ����̂ł���B

�@�����菭���܂��A���n�����ł͊C�R�̗�킪�d�c�ɒ������U���������āA�傫�Ȑ�ʂ����������Ƃ�m���āA�㎵�킵���Ȃ��s�b���i�ӂ����j�Ȃ��ɂ₫�������Ă����B

�@�V�s�́u���v���ނ����A�����������̒����q���͂������d�c�U�����v�悳�ꂽ�B

�@��s��܋����̖��y�i������j��т̒�����@�������āA�u���v�ɂ�鏉�̏d�c�U�����s��ꂽ���A���ɂ����߂���ꂽ�G��R�́A�����͂₭�ޔ����Ďp���������A������������ŏo�������V�s�퓬�����A�ނȂ����Ђ���������Ȃ������B

�@�������A�A�H�ɔR���n���̌̏�ň�@�������Ȃ��Ƃ����s�^�ɂ݂܂�ꂽ�B

�@�����A�����Ɍ��_�����낤�Ƃ��A�㎵��ł͂��͂�͕s���͖��炩�A�Ƃ����ĊC�R�̗��������킯�ɂ��������A�u���v���Ȃ�Ƃ���͉�����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��B

�@�u�ꎮ������}���ǂ��ꂽ���v

�@��s��Z�l��������������́A�q��{�����Ăɓd��������A�����������n��������u���v���Ђ������āA�������s�����Ƃ����肳�ꂽ�B

�@���̌���ɂ��A��܋�A�Z�l������́u���v�́A������s�@�̔�����s��ɂ�����A�嗃�̕⋭��A�����^���N��t���̂��߂̉������s��ꂽ�B

�@�܂��A���n�����̗v�]���獶���̋@�e�����E���~���@�֖C�i���j�ɂ��������B

�@�i�����C�R�ł͌��a��Z�~���ȏ�̋@�֖C���ӂ��߂āA���ׂċ@�e�Ƃ�сA���R�ł͈��E���~���ȏ���@�֖C�Ƃ������B

�@�{���ł́A���ۓI�Ȍď̂ɂ��������A�����I�ɓ�Z�~���ȏ���@�֖C�A��Z�~���������@�֏e�܂��͋@�e�Ƃ���j

�@���ꂪ�u�ꎮ���^���v�ŁA�\������\�ꌎ�ɂ����ĉ��C��ƂƌP�����s���A������̋@����ς���������̂́A�J��̏\�����̂قڈꃕ���O�Ƃ�������ǂ��ł������B

�@�u���v�̋@����ςɂ��ẮA���̂悤�Ȕ�߂�ꂽ�G�s�\�[�h���������B

�@���a�\�Z�N�āA�암����ɓ��{�R���i�����邱�ƂɂȂ����B

�@���̕���i���Ɍĉ����āA��܋�A�Z�l�̗��u���v������A�\�z�����Εĉp��ɂ��Ȃ��ĖҌP�����J�n�����B

�@�Ƃ��낪�A�����́u���v�̑��݂����܂�m���Ă��炸�A�C�R�͂��납���R�ł�����ۂɂ��̎p���������̂͏��Ȃ������B

�@�������A�����͓��̂ɓ��̊ۂ����Ă��Ȃ������̂ŁA�r���������ɂ����X�}�[�g�ȁu���v�́A�����ΓG�@�ƌ��܂�������ꂽ�B

�@���̂��߁A�����������������̋㎵���A�C�R�̋�Z�킩��U���������āA�������u�̋킪�W�J����A�����I�Ƃ������ԂȂ���ʂ��������B

�@�ٔ����������̋�C�̂Ȃ��ɂ����āA���킳�Ȃ���̖ҌP���ɖ�������Ă����p�C���b�g�����ɂƂ��ẮA��炢���Ƃł͂Ȃ������B

�@�U�����ꂽ�u���v�̂ق����A�{�C�ɂȂ��Ĕ��������B

�@�K���厖�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A���̎����ɂ��肽���R�͊C�R�ɂ��\������āA�Ȍ�A���C�R�@�Ƃ����ʂɓ��̑��ʂɂ����̊ۂ����邱�Ƃɂ��A�܂��嗃�O���ɂ����F�̃X�g���C�v������āA�ǂ̊p�x����ł��A�͂����薡�����ʂ��ł���悤�ɂ����B

�@�ł��₭�ړ�����A�_�̂悤�Ȕ�s�@�̋@����A���������܂��܂ȋC�ۏ����̂��ƂŁA�Ƃ����Ɍ��킯��Ƃ������Ƃ́A�x�e�����E�p�C���b�g�ɂƂ��Ă��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B

�@����̃��[���b�p����ŁA�A���R���嗃���ʂƓ��̂ɁA�����̂܂���т������̂����l�ȗ��R�ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |