|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

5 �㎵���퓬�@

1 �u���E��̌y��v��ڂ�����

�@�o�d�����@�́A���a�\��N��������Ɋ��������B

�@�҂�ƒ����������́A�����̂Ȃ���������Ƃ����Ў����ᗃ�P�t�ŁA�r�J�o�[���L�����͂邩�ɐ�������āA���邩��ɃX�}�[�g�ȋ@�̂ƂȂ����B

�@�Ɨ������J�E�����O���������A�G���W�����Ɠ��́A�嗃�Ȃǂ���̂Ƃ����v�ł��������߁A�J�[�u�����܂��A�������邽�߂ɋ�J�����l�c���}����A���Ȃ���悢�ł������A�Ƃق��ƌ��ׂ̉�����邨�����������B

�@����s�́A�Г��̃p�C���b�g�ɂ���Ĕ����̔�s��ōs��ꂽ�B

�@�G���W���̉������炩�ɁA�@�̂͂��邪��Ɨ��������B

�@���Ƃ��A��͐��\�ɂ��Ă͏��R�Z�t�͎��M�������Ă������A����ł�����s���������p�C���b�g�́u���R����A����͂��̂ɂȂ�܂���v�Ƃ������Ƃ́A�ނ̐S�𖾂邭�����B

�@�o�d�����@�́A���R�̖��߂ł��C�R�̖��߂ł��Ȃ��A�����̎���J���@�̂��������A���R�̃p�C���b�g��������ɏ���Ă��ꂽ�B

�@�����āA��ς�낵���A�Ƒ��۔��i��������j�������Ă��ꂽ�B

�@����A���R�̖��߂ɂ�鎟���퓬�@�ɂ��āA�����ɂ������ẮA���łɁu�L�v�̔ԍ������������Ă����B

�@���R�́A�o�d�����@�̌o���Ǝ��������ƂɁA�L�̊�b�v�������߂��B

�@���c���Z�t�A����ɓ��ЊԂ��Ȃ�����p�v�Z�t������킦�A�v�͏����ɂ����B

�@��͐��\�͂o�d�@�̃f�[�^���قƂ�Ǘ��p�ł������A��v�ޗ������̂͋���́A�����āA�嗃�͂o�d�@�̃W�������~���ނ̏d�ʂ��y���������̂𗘗p����ȂǁA���ׂĎ莝���̂��̂ŊԂɂ���������ł���B

�k�}1�l

�@���R�͂o�d�@�̃e�X�g��s�̍D���т���A�d�ʌy��������ɓO�ꂳ����A���\����͖ڂɌ����Ă���Ǝv�����B

�@������A�v�ɂ������Ă͂��̓_�ƁA�~���i���������e�푕���A���i�Ȃǂ̎�t���j���̑��𗤌R�K�i�ɂ��킹�邱�Ƃɒ��ӂ���A�\���ł������B |

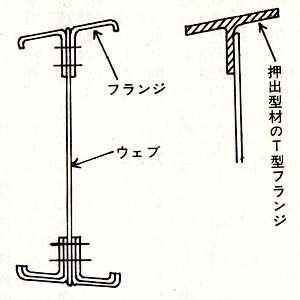

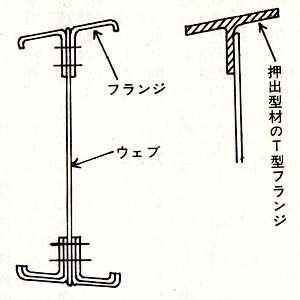

�y�}1�z�L27�̎嗃���\��

�t�����W�ނ͔�����܂��Ă���B���x�̕K�v��

�����͏d�˂Ă�����(���}����)�B

�@���̂���ɂȂ�ƁA�A���~�j���[���̉��o�^�ނ�

������悤�ɂȂ�A�\���I�ɗL���ɂȂ���

|

�@�@�̂ɂ��Ă͂���ł悩�������A�G���W���͑��̕���̒S���������̂ŁA�C�����肾�����B

�@�Ƃ��ɁA�퓬�@�̂悤�ɁA���܂��܂Ȕ�s�p����Ս��i�������j�Ȕ�s�������v��������s�@�́A�@�̂̋�͐��\�����邱�ƂȂ���A�G���W���̐��\�����̂������B

�@���̂Ȃ��ł��A�C����܂�L���u���^�[�n���͂����Ƃ��d�v�ł���A�����ɖ������������B

�@�ӂ��̏�ԂȂ�Β��q�̂悢�G���W�����A��������̂悤�ȋ}���ȉd�̂�����^��������ƁA�L���u���^�[�ɔR�������Ȃ��Ȃ��ăG���W��������������A��~���Ă��܂����肷��B

�@�L�́A�����������́u���v��^�A���R�������u�n��b�v����t���邱�ƂɂȂ��Ă������A���R�͑����������c���牬�E�i�������ځj�ɂł����ẮA��芮���i������j�ȃG���W����v�����āA�S���҂ɂ͂��ς��������B

�@���E�i�������ځj�ɂ͊֍�����Y�Z�t�A�����āA�L���u���^�[�̑��l�҂������V�R�t�Y�Z�t�i�̂��v�����X�����ԍH�ƎВ��j�炪�������A���R�Z�t���������ނ��܂��܂Ȗ��ɂ́A�傢�ɂȂ�܂��ꂽ�炵���B

�@��������́A�e�Ђ̎��͂����������������ɁA���������肠�����\�z���ꂽ�B

�@���̂��߁A���Ђ̓�����m�낤�ƁA���W�߂ɂ�����ƂȂ����Ђ��������悤�����A���R�͂��̂悤�ȓ����ɂ͂����������S�������B

�@����ɂ͂��܂�A�o�`����o�d�ɂ������A�̑S�������P�t�@�i����Ƃo�`�@�͎嗃�̂ݖ؋������H�z����j�̌o���ɂ��A�����H������芮���i������j�ȕ����ɂ����Â��Ă����A���Ȃ炸���Ђɕ����Ȃ����̂��ł���Ɗm�M���Ă����B

�@�u�`�[�t�͓��h���Ă͂����Ȃ��v�ƕ������߂����R�́A���Ђ��ǂ����ȂǂƂ������A���E�̐퓬�@�͂ǂ�������ł��邩�A���R�̖��p�C���b�g�����͂ǂ������ӌ��������Ă��邩�A�Ƃ����ق��ɋC�������Ă����B

�@�]���āA�O�ϓI�ɃL���o�d�����@�Ƃ������Ƃ���Ƃ����A�J�E�����O�\�ʂɏ������ˏo���Ă����G���W���E�V�����_�[�̃o���u�E�J�o�[�������Ȃ��Ȃ��ĕ����ɂȂ������ƁA�r�J�o�[�̌`����₿���������ƁA���������ʐς��ӂ₵�����ƁA�Ȃǂ����������B

�@���a�\��N�����A���E�̐퓬�@�E�ł́A�y�킩�d�킩�̘_�c�̂₩�܂����Ƃ��ł������B

�@�y��Ƃ͕����ǂ���A���邭�Ċi�����\�̂����ꂽ�퓬�@�A���Ȃ킿�A�@�̏d�ʂɂ���ׂĎ嗃�ʐς̔�r�I�傫�Ȑ퓬�@�̂��Ƃł���B

�@�d��́A�i�����\���]���ɂ��đ��x���d�������퓬�@�A�]���Ď嗃�ʐς͔�r�I�������A�G���W������n�͂̂��̂�ς�ŋ@�̂��d�������B

�@�y�킪�d�킩�̋�ʂ́A�嗃�̒P�ʖʐς��������@�̏d�ʁA���Ȃ킿���ʉd�ɂ���Ă��邱�Ƃ��ł���B

�@���̂���̐퓬�@�́A�G���W���̏o�͂��ӂ��A�����i�Ȃǂ̗v�������������ɂȂ��Ă��Ă�������A�ǂ����Ă��@�̂̏d�ʂ��ӂ���X���ɂ���A���ʉd����Z�Z�L���O�����^�������[�g������������̂����o���Ă����B

�@�t�����X����A�������f�{�A�`�[�k�c513��A�h�C�c����A�������n�C���P���ge112�Ȃǂ͂�����������ł��������A�Ƃ��Ƀn�C���P���ge112�́A���ʉd����܁Z�L���O�����^�������[�g���ɂ����������B

�@���̂悤�ȍ����ʉd�퓬�@�̗p�@�́A�����𗘂��Ă̏d�Ί�ɂ��ꌂ���E��@�ŁA�퓬�@������ɐ퓬�@���m�̋킾���łȂ��A��^�@�̍U���ɂ��������Ƃ����l���ɂ����̂ł���B

�@���{���R�̉��z�G�́A���B�ł�����������\�A�R�ŁA���R�퓬�@�̑���́A�C15�A�C16�Ȃǂ̐퓬�@�ł������B

�@���R�̃p�C���b�g�����́A�����̃\�A�̐퓬�@�ɏ��ɂ͊i�����\�����ƐM���Ă�������A�����̃L�v�w�̉ۑ�́A�����ɂ��Ċi�����\�̂悢�퓬�@��v���邩�ł���A���̂��߂ɂ́A�ł��邾���@�̂��y������ƂƂ��ɁA��C�͊w�I�ɐ������ꂽ���̂ɂ��邱�Ƃ��K�v�������B

�@���R�Z�t�́A���Ă��������O�l�Z�t�����̐v��@��A���̔w��ɂ���퓬�@�̗p���v�z�ɂ��āA�悭�������Ă������A�������⍑��ɂ���Đ퓬�@�̐��i���Ⴄ���Ƃ��m���Ă����B

�@�ނ́A�C�M���X�̃t���[�Y�Z�t�ƃu���X�g���u�u���h�b�O�v�퓬�@�̉��nj^�̎d���������Ƃ��A�ނ�C�M���X�l�������퓬�@�̐����͊i�����\�ɂ���ƐM���Ă���̂�m��A�������̓T�b�J�[�̂�����ȍ������Ɗ��S�����B

�@�Ƃ��낪�A���x�́A�����炭�C�M���X�̐퓬�@�p�C���b�g�������i�����\�ɂ��ẮA�����Ƃ��邳���Ǝv����A���{�̃p�C���b�g�ɋC�ɂ�����퓬�@������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�]���āA���ʉd�́A�����̐��E�̐퓬�@�E�̑吨����͋t�s���邱�ƂɂȂ邪�A�����̂o�`�`�o�b�����@�Ȃ݂̔��Z�L���O�����^�������[�g����ɂ������邱�Ƃɂ����B

�@���̂����A��͓I��������肢�����������߂�Ɠ����ɁA�d�ʌy����O�ꂵ�A�G���W���̃p���[����ɂ��n�͉d�w��n�͂����@�̂̏d�ʂŁA���̒l���������قǃp���[�ɗ]�T������x�ƂɂȂ�j�̌����ŁA���x���㏸�͂�����邱�Ƃ��ł��鎩�M���������B

�@�L����ꍆ�@�̎嗃�ʐς͈�Z�E�l�������[�g���A������قړ����d�ʂ������o�`���Ȃ킿�L��ꎎ��퓬�@�̈ꔪ�������[�g���ɂ���ׂ�ƁA��⏬�����Ȃ��Ă���B

2 �L�̐��\���������嗃�v top

�@�嗃�̕��ʌ`�́A���̔�s�@��ЂȂ�v�҂Ȃ�̓��F���A�����Ƃ����������̂��B

�@���R�Z�t�́A���̃L�ɂ���āA�����̐퓬�@�嗃�v�̊�{��グ���B

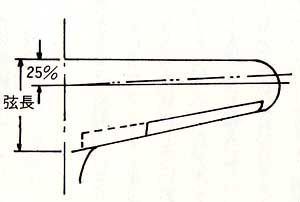

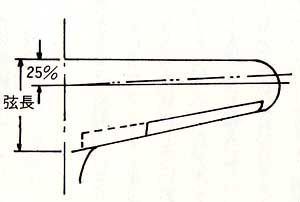

�@�O���͗��[�������ӂ������߂ɍ��E���Ƃ����Ē����Ƃ��A�㉏�͂�邢�O�i�p�̂����e�[�p�[���Ƃ����B�k�}2�l

�@�����ŁA��s�@�̐v������Ƃ��d�v�Ȏ嗃�̓����ɂ��āA�����������悤�B

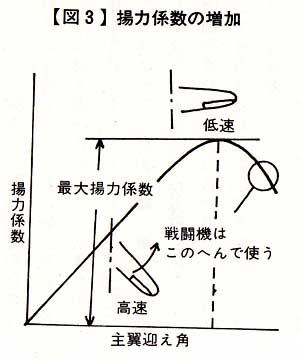

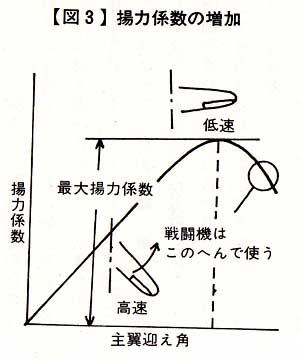

�@�s���ɗg�͌W���A�����Ɍ}���p���Ƃ�A�}���p�ɂ�������g�͌W���̑��������߂����k�}3�l�̂悤�ɂȂ�B

�@�����ł́A�嗃�͂ł��邾����R���ւ炷�Ɠ����ɁA�W�F�b�g�@�Ȃǂł͏Ռ��g�̔�����x�点�邽�ߌ�ފp�������Ă���B |

�y�}2�z�e�[�p�[��

���R�Z�t�͎嗃�\�ʂ̋�C�̗����

�C���t���[�������i�Ƃ��āA�嗃�O�������E

�꒼���Ƃ��A25�������̐��ł��O�i�p�������B

���̕����́A�Ȍ�̒����̂��ׂĂ̐퓬�@�ɍ̗p���ꂽ

|

�����^�͏������}���p�ł��悢���A�ᑬ���͌}���p��傫�����ėg�͂��ӂ₷�B

�������ő�g�͌W���̌}���p��������Ɨg�͂͋}���ɒቺ���A�������͙��܂�B�Ƃ��낪��펞�̐퓬�@�́A����������傫�Ȍ}���p���������Ƃ����� |

�嗃�̌}���p�𑝂��Ă������Ƃ��A�ǂ̂ւ�Ŏ�����������悤�ɂ��邩�A���ꂪ�嗃���ʌ`�����߂�̂ɏd�v�Ȍ��ߎ�ƂȂ�B

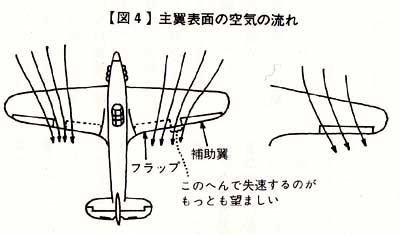

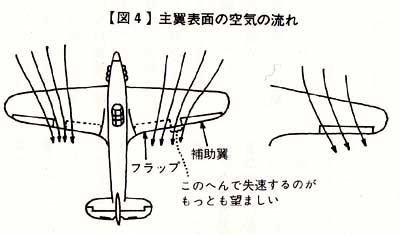

���z��(���})�̂悤�ɁA���\�ʂ̗������Âɂނ���A�܂�C�V�t���[�����A�Ō�܂ŕ⏕���𗘂�����悤�ɂ������B

(�E�})�̂悤�ɃA�E�g�t���[����ƁA�͂₭���[������������B�⏕���������Ȃ��Ȃ�B |

�@�Ƃ��낪�A��ފp�⏬�����������ʂ�����͍̂����Ŕ��ł���ꍇ�ł���A�������̂悤�ɒᑬ�Ŕ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�́A���[�������������₷���B

�@����́A���\�ʂ̋�C�̗��ꂪ�A���[�̂ق��ɂނ����ė����X���i�A�E�g�t���[�j�����邩��ŁA���[�̋��E�w���͂���邽�߁A����ꂪ���������Ƃ��ɁA�����͂������A�⏕���������Ȃ��Ȃ��Ēė����邨���ꂪ����B�k�}4�l

�@���̊댯�ȑ�}���p�̂Ƃ��̃A�E�g�t���[���ӂ������߁A�W�F�b�g�@�ł͑O���Ɍ����i�����܁j����������A�~�O15�ȂǂɌ�����悤�ȋ��E�w����������肵�Ă���B

�@�����Ƃ��������������@�́A�ᑬ�ł͌�ފp���ւ炵�ė��[�������ӂ������Ƃł���B

�@����̓A�����J�̃x���w1�ɂ͂��܂�A�v�ύX�܂��̃{�[�C���O�r�r�s��e111�퓬�@�Ȃǂł��g���Ă������A�W�F�b�g�@�̂悤�ɋɒ[�ȏꍇ�����łȂ��A�L�̎���ł��A�������ƒᑬ���̎嗃�ɂ������邠���������v���̉����ɂ́A��͂蓯���Y�݂��������悤���B

�@�Ƃ��ɐ퓬�@�́A�}�~�����̋}���ȂЂ���������A����������퓬�Ȃǂł́A�ő�g�R����������傫�Ȍ}���p���g�����Ƃ���������B

�@�����Ŏ��������Ȃ����߂ɂ́A���t���t�߂��������Ă����[�͎������Ȃ��悤�A�\�ʂ̗��������ɂނ���A�܂�C���t���[������悢�B

�@�����āA�Ō�܂ŕ⏕�������i���j���悤�ɂ��Ă��A�����I�Ɏ������n���Ă��A��s�@�̓R���g���[�����������Ƃ��Ȃ��B

�@���R���嗃�O�����܂������ɂ����̂́A���̂悤�ȗ��R�ɂ����̂ł���A�傫�Ȍ}���p�ɂ���Ă�����t���t�߂̎����́A�t���b�v�i�������j�ɂ���Ăӂ����悢�ƍl�����B

�@��}���p�́A���邢�͒ᑬ���ɂ����闃�[�������ӂ������@�́A�e�ЂƂ����ꂼ���S���Ă����B

�@�O�H�̋�Z�͐���A�����̂���͒������̗��[�����ɂ�鉡���ɂȂ�܂��ꂽ�悤�����A�˂��艺���Ƃ����āA���[�ɂނ����ɏ]���āA�嗃�̎�t�p�i�܂�A�i�s�����ɂ������Ă͌}���p�j���������ւ炷���Ƃɂ��������Ă���B

�@��Z�͐킨��т̂��̗������������A�O�H�ł͎嗃�����̓�܁`�O�Z���t�߂ɑO���������Ă��āA����𒆐S�ɑO������ь㉏���e�[�p�[�����A��ׂ�ɂ�����@���Ƃ��Ă����B

�@��Z�͐�ɃJ�[�u���g���A���ł͒����ƁA�������͂��������A���̂悤�Ȑ�ח��ł͗��[�����̂�����X�������������悤���B

�@�˂��艺���́A���̂ЂƂ̉�����ł��������A��Z�͐�ȂǂƓ����ȉ~�e�[�p�[�������������͔��̏ꍇ�́A���[�ɂȂ�ɏ]���ė��O�����̌`��������āA�����悤�Ȍ��ʂ��˂���Ă����B

�@���̂��납��A���R�͐v�̕Ґ�����ʂɂ킯�āA�V�X�e�������邱�Ƃ��l���Ă����B

�@����͓���̃����o�[���W�߂ĉ��X�v�`�[���Ƃ��������̂�̂ł͂Ȃ��A���̂��̐�啪��̌����`�[���������āA�v�喱�҂͎����̕K�v�Ƃ���f�[�^�Ȃ茤�����A���ꂼ��̌����`�[���Ɉ˗����A�K�v�ɉ����Đl�܂ł������@�ł���B

�@�]���āA�L�̎嗃�ɂ��Ă��A�L�v�`�[���̎嗃�ǂƂ������Ƃł͂Ȃ��A�嗃�����`�[���ɃL�̎嗃�͂ǂ��������̂��悢���A�Ƃ��������������˗������A�Ƃ����ق������������낤�B

�@�嗃�����`�[���́A�o�`�����@���炢�̃f�[�^�����Ƃɂ��A�����Ɗi�����\�Ƃ����A�������������i�̗����������悤�ƁA���_�v�Z�Ɩ͌^�ɂ�镗�����������C�悭�J�Ԃ����B

�@�嗃�̃e�[�p�[��A�܂蓷�̕t���������痃�[���ɂ����čׂ��Ȃ��Ă����x�����A�X�C�[�v�E�p�b�N�A���Ȃ킿�嗃�O���̌�ފp���ǂ̒��x�ɂ�����悢���A�܂��A���̕t�������Ɨ��[�����̗��f�ʂ̌`���ǂ̂悤�ɕω���������悢���Ȃǂ��A���ꂼ��ɂ��āA�܂��́A�����̑g�݂��킹�ɂ��āA���\�Ƃ�����̎������s���A�Z�p�҂����͗��z�����Ƃ߂āA������������ł������B

�@�퓬�@�́A��펞�ɂ͑z�������Ȃ��悤�ȁA�����ȉ^����p�����v�������B

�@�Ȃɂ���G���Ə���̂Ȃ��ɂƂ炦���邩�ǂ����A���������肩�猂����邩�ǂ����̐��ˍۂł���B���̂��Ƃ�̏�ɂ����ẮA�p�C���b�g�͎����̋Z�ʂ̂�����������B

�@���̂Ƃ��Ƀp�C���b�g�̈ӎu�ɂ��������Ȃ��悤�Ȕ�s�@�ł͗���ł���B

�@�Ƃ��ɁA�������i����ł́A��������������ɑ傫�Ȍ}���p���g�����Ƃ���������B

�@���̓_�ł́A�g�͂��}���Ɍ������A�����鎸�����������Ĕ�s�@���R���g���[���������B

�@���̏u�Ԃ��̂������G�͍U�����Ă��邩��A���Ƃ��������炽���Ȃ��邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă��A����ȑO�Ɍ��Ă���Ă��܂����Ƃ͖��炩���B

�@���{�C�R�̃G�[�X�A�Z�l�@���Ă̋P�������L�^�������O�Y���ɂ��A�ɂ�����퓬�@�p�C���b�g�ɂƂ��ẮA��u�̃~�X�������������ƂɂȂ���A�U�����Ƃ��ẮA�ł��邾����������Ƀ~�X�����������邱�Ƃ��K�v���A�Ƃ����B

�@�v�҂́A���Ƃ�肻�̂悤�ȏC�����i�����j���������o������킯�ł͂Ȃ����A�p�C���b�g�̌�������A�ł��邾�������̗v���Ɛ^�������݂Ƃ��āA�����̐v�����s�@�ɂ����܂˂Ȃ�Ȃ��B

�@���R�Z�t�́A���̓_�ɂ����Ƃ��S���������B

�@�����������ӎ����炨����A�e�Ђ̏��ȂNjC�ɂ��Ƃ߂Ȃ��������A�ǂ��ł��悢���Ƃł������B

�@�⏕���̗����̃V���[�v���A����у��[���i���]�j�̒�~�̃V���[�v�������Ƃ߂āA�L�͐����ɂȂ�܂łɎ嗃�ʐς��ĎO�ɂ킽���Ă����Ă���B

�⏕���̗����Ȃǂ́A���������ł����悻�̌����͂����邪�A�嗃�S�̂̓����ƂȂ�ƁA���@�Ŕ��ł݂Ȃ���킩��Ȃ��_�������������B

�@�L�̎����ꍆ�@�́A�S����Z�E�l���[�g���A�嗃�ʐψ�Z�E�l�������[�g���ŃX�^�[�g�������A��s�����̌��ʁA�ꎵ�E�Z�������[�g���Ƒ��債���B

�@�嗃�\�ʂ̋C���̏�Ԃ����邽�ߗ��S�ʂɖю������A�������O�܂Ō}���p��傫���Ƃ��āA���\�ʂ̋C���̔����i�͂���j��Ԃ��p�C���b�g�Ɍ��Ă��������A�ʐ^�ɂƂ��Č��������B

�@���ʐς��ӂ₷���߁A���[���������ė������Ԃ₵���B�����ɕ⏕�����������B

�@�⏕���́A�L���ȃt���[�Y�Z�t�̂��̂����ǂ��Ă������B

�@�⏕���̓����͔����ŁA�⏕���̐v�̗ǂ������ŁA�ݏd�i�ǂイ�j�Ȕ�s�@�ɂȂ邩�y���ŃV���[�v�Ȕ�s�@�ɂȂ邩�����܂�B

�@�܂����c���A�e�Ղɂ���̂��A�ނ�����������̂��A�⏕���̗�����ɂ�邱�Ƃ��������B

�@�t���[�Y���̕⏕���ł́A�O���̃A�[���i�p�ȓx�j�̑傫���������Ƃ��d�v�ł���B

�@���̂��Ƃ́A�����A�J�i�_�œ��{�̋�㎮�͏㔚���@�����Ĕ�����{�u�E�f�B�[�}�[�g���������Ă����B

�@�������ꂽ���͔��́A�o�������Ŕ������ꂽ�Ƃ��A�⏕�����������Ȃ������B

�@�����ŁA�ނ͂��̂悤�ɂ����Ă����B

�@�\�\�����͓K���ɑ��邱�Ƃ��ł��邪�A�⏕���͑��c���ɂ����Ƃ������e������̂Ő��m�ɂ��肽���B

�@���͔��̓t���[�Y���̕⏕�����g���Ă���悤�����A���Е⏕���f�ʂ̐��}���ق����B

�@�Ƃ��ɑO���̃A�[�����K�v���B

�@���̃A�[�����傫������Ƒǂ��d���Ȃ邵�A����������Ɨ������s�q�����đ��c�̂ނ���������s�@�ɂȂ�B

�@���́A���̂��Ƃ��ȑO�|�[�J�[�E�n���P�[���������Ƃ��ɑ̌����Ēm���Ă���\�\

�@���R�̓t���[�Y�Z�t�Ƃ�������Ɏd���������̂ŁA�t���[�Y���⏕���ɂ��Ă͂���Β��`�Ƃ������ׂ��ŁA���̗����ɂ��ẮA��̎��M�����������A�p�C���b�g�̊��z������𗠂Â��Ă����B

�@�L�A�̂��̋㎵���퓬�@�����������A����߂đ傫�ȏ㔽�p���A�嗃�ɂ������Ă���B

�@����ʂłقڎ��x�Ƃ����㔽�p�́A�̂��̗��̌ܓx�܁Z���A���邢�́A�u���i�͂�Ղ��j�v��u���c�i���傤���j�v�Ȃǂɂ���ׂĂ��A���Ȃ�傫���B

�@�嗃�̏㔽�p�́A�@�̂̑O������̎����̈���A���Ȃ킿���[�����O�i�����j�̕������ɊW���邪�A�L�͂��Ƃ����[�����O���������Ă��A�������ăX�L�b�h�i�@�������E�ɃY���邱�ƁA�����ׂ�j���������Ȃ������قǂ����̂悢��s�@�ł������B

�@���̂��Ƃ͐퓬�@�̎ˌ����\�����コ����̂Ɍ��ʂ�����A�̂��ɋ�́g�_���i�������j���h�Ƃ�����قǁA�@�e�̖������x�͂��炵�������B

�@�����āA�㎵��̃p�C���b�g�����́A�u�܂�œI�ɂ������܂��悤���v�A���邢�́A�u���i�Ƃ��j�̂Ȃ����A���ׂ��Ă����悤�Ȋ������v�Ƃ����āA���̐퓬�@�̎ˌ����\�ɐ��̐M�����悹�Ă����B

�@���{�̌ւ�G�[�X�[�p�C���b�g�����̘b�������ƁA������i���킪���܂��̂ƁA�ˌ������܂��̂Ƃ͕ʂ��̂炵���B�ǂ�Ȃɑ��c�����܂��A�G�@��ǂ��߂Ă��A�ˌ����ւ��ł͌��Ă��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@������A�{���̋����Ƃ͑��c�Z�ʂ���łȂ��A�ˌ������܂��Ȃ���Ȃ炸�A���̗��������킹���������̂������A�G�[�X�E�p�C���b�g�̎��i����ɂ���邱�Ƃ��ł���Ƃ����悤�B

�@�ł́A�e�ۂ͌����Ă܂������͔�Ȃ��B

�@�Ƃ��Ɋi����ɂ͂���ƁA�@�̂ɂ̓p�C���b�g���ꎞ���_����قǂ̌����������x��������B

�@�@�͉̂����x�ɍR���ĉ^���𑱂��邪�A�@�̂��甭�˂��ꂽ�e�ۂ́A�������������x�̑傫���Əd�͂ɉ����āA���Ȃ炸�e��������Ă��܂��B

�@���̒e���̂���ƓG�@�̖����ʒu���Ƃ����ɓ��̂Ȃ��Ōv�Z���A�ڕW�ƒe�ۂƂ̏o�������m���ɂ�����\�͂́A�f���ɂ��킦�ČP���ł݂���������ق��͂Ȃ��B

�@����̓p�C���b�g�̑�����̌��������A�@�̐��삩��݂�A�ˌ��̂Ƃ��ɁA�p�C���b�g�̈ӂɔ����Ăӂ���Ȃ��悤�A�������悭���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���R���b���l�^�퓬�_�ɂ͂��܂�A�����o�`���ւđ̓����������̌o�����A���܃L�̎嗃�Ɍ������悤�Ƃ��Ă����B

|

�����̃L27�Ƃ̋�������ɂ�Ղꂽ���L28����퓬�@

|

3 �o��������O�Ђ̎���@ top

�@�����̎���퓬�@�u�L�v�̑�ꍆ�@�́A���a�\��i1936�j�N�\���Ɋ������A�\���\�ܓ��ɗ�����̒�h�̓����ɂ����ׂ�̔�s��ŁA���̎�����s���s�����B

�@����́A���{���R�ɋߑ�I�Ȓᗃ�P�t�̐퓬�@�������炵���L�O���ׂ����ł��������A�����̗̐퓬�@�E�ɂ��A���X�ɐV�s�@��������������B

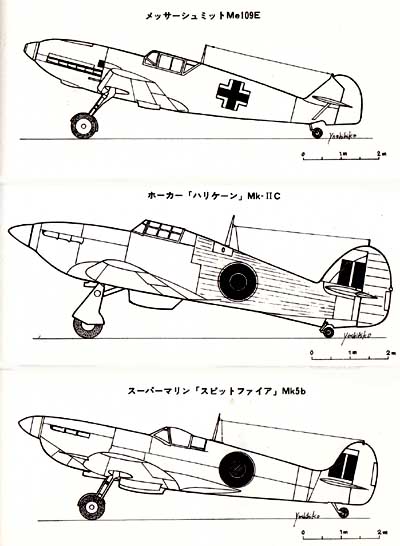

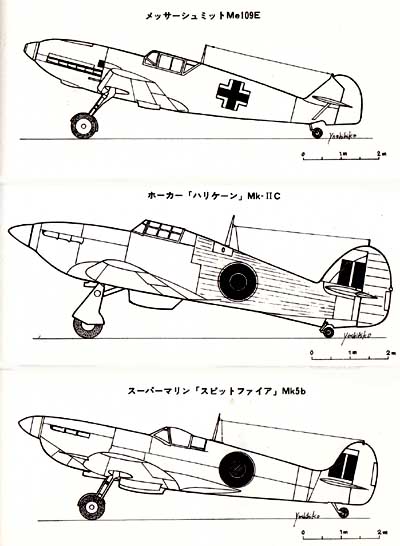

�@�L�ɐ悾���ƈ�N�A���a�\�N�㌎�A�h�C�c�ł̓��b�T�[�V���~�b�g�le109�A�\�ꌎ�ɂ̓C�M���X�Ńz�[�́[�u�n���P�[���v�����ꂼ��i���B

�@�܂��A�A�����J���R�ł̓Z�o�X�L�[�o35�A�́|�`�X�o36�Ȃǂ̒P�t�����r�̐퓬�@���������Ő����ƂȂ�A���N�O�̏��a�\��N�O���ɂ́A�C�M���X��R�̃z�[�v�A�X�[�p�[�}�����u�X�s�b�g�t�@�C�A�v��������s�ɐ������A�u�n���P�[���j���܁Z�L���ȏ������A�ō������ܘZ�Z�L�����L�^���āA�l�X�����삳���Ă���B

�@�e���Ƃ��A�͏�@�͈ˑR�Ƃ��ĕ��t���Ŏ炵�Ă������A�O�N�Ɋ����������{�C�R�̋�Z�͐�́A�����͂₭�ᗃ�P�t���̗p�����B

�@�O�H�́A���̋�Z�͐�𗤌R�̎d�l�ɂ����悤�����������̂��L�O�O�Ƃ��āA���̔N�̔����ɗ��R�ɔ[�������B

�@�O�H�Ƃ��ẮA���łɋ�Z�͐킪�C�R�ɐ����̗p�����܂��������ł�����A�����Ђł����R�ɍ̗p���Ă��炢�����A�Ƃ��������ς܂����łȂ��A�ł��邾������������ɁA���̂����ꂽ���\���A���R�ɂ����Ă��炨���A�Ƃ����C���������������悤�ł������B

�@���傤�ǁA�C�R�̎����P��̋�������̂Ƃ��ɁA���������R�̋���̉����^���o�����̂ƁA�����P�[�X�Ƃ����邩������Ȃ��B

�@���ƂȂ�ƁA����͈�ς���B�����A�H��̐��Y���C���ɂ������̂͗��R�̋�ܐ킾���ŁA�C�R�@�͂Ȃ������B

�@����ȎГ������A���̋�������ɂ́A�Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʈӗ~�����₵�A���łɃL�̑O�g�Ƃ������ׂ��o�d�����@���s�����Ă���������A�C�R�@�̂킸���ȉ����ŊԂɂ����O�H�Ƃ̃n���f�B�����߂悤�ƁA�y�䕐�v�Z�t��v�喱�҂Ƃ��ĖґR�Ɛv���J�n�����B

�@�����āA�����̃L�ɂ�����邱�ƁA�킸���ꃕ���Ƃ����ٗ�̃X�s�[�h�ňꍆ�@�������������B

�@�G���W���́A���킢�炢���̓`���ƂȂ����t��G���W����ς݁A�S�������ᗃ�P�t�ł͂��������A���̂́A��ܐ�₻�̂܂��̃L�����@�ȂǂƋ��ʂ̖ʉe�i���������j������ꂽ�B

�@�y��Z�t�́A�퓬�@�ɂ��ēƎ��̍l���������Ă����B�ނ͑O�N�A�e�����i�����݂͂�j�ōs��ꂽ�㎎�P��̎�����s�ł�������O�H�̖x�z�Z�t�Ƃ������Ƃ��A�����̐퓬�@�ɂ��āA�Ȃ�����������肠�������Ƃ�����B

�@���̋㎎�P��Ƃقړ������̂����x�̋�������L�O�O�ł���A�����ł���x�z�Z�t�̍�i�ɂ͌h�����Ă����B

�������A�y��Z�t�̖ڂ��������̂́A�����̐��E�̐퓬�@������݂͂��߂��d�퓬�@�A���Ȃ킿��n�̓G���W����ς����퓬�@�������B

�@����͓��R�̂��ƂȂ���A�i������d������y��I�v�z�����������R�̗v���ɂ������ẮA�s�����܂ʂ���Ȃ������B

�@�����́A�܂������́u�h�v���������Ă��Ȃ������̂ŁA�퓬�@�p�̎育��ȑ�n�̓G���W�����Ȃ��A��ܐ�Ɠ�������|���u�^���C���́u�n��v�i�h�C�c�̂a�l�v�����ǂ������́j���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���̃G���W���́A�����L����юO�H�̃L�O�O���������Ă����u�n��b�v�G���W���̘Z���Z�n�͂ɂ���ׁA���Z�Z�n�͂ƃp���[���傫�����������ɁA�G���W���̏d�ʂ���Z�Z�L���ȏ�����������̂ŁA�@�̂��d���Ȃ�d��I�ɂȂ炴������Ȃ������B

�@��s�@�̐��\�����߂邤���ɏd�v�ȃG���W���̏o�͂ƁA�@�̏d�ʂ��r����ƁA���̂Ƃ���ł���B

| �@ |

�ő�o���i�g�o�j |

�S���d���i�s�j |

�L�i�����j

�L�i���j

�L�O�O�i�O�H�j�@ |

�Z���Z

���Z�Z�@

�Z���Z�@ |

��O�Z�Z

�ꎵ�Z�Z

��l�Z�� |

�@����ɂ���Ă��A�L���G���W���̃p���[���傫�������ɁA�d�ʂ���ԏd�����Ƃ��킩��B

�@�L�̊O����ŁA�ق��̓�@�Ƃ��ƂȂ�Ƃ���́A�t��G���W�����������ߋ@�X�}�[�g�ł���ق��A�X���C�h���̕��h�i�ӂ��ڂ��j���̗p�����_�Ă���B

�@�������A���̕��h�͂��傤�ǃp�C���b�g�̓��̕����Ɉꕔ�茇��������A���h���Ƃ������Ƃ��A�������瓪�������Ē��ڂ��Ƃ����邱�Ƃ��ł����B

�@�\�ꌎ�ɂĂ��������ꍆ�@�Ɉ������A�e�ЂƂ����N����܂łɑ�@���o�A���ǁA�e��@���̍��v�Z�@�����R�q��Z�p�������Ńe�X�g���ꂽ�B

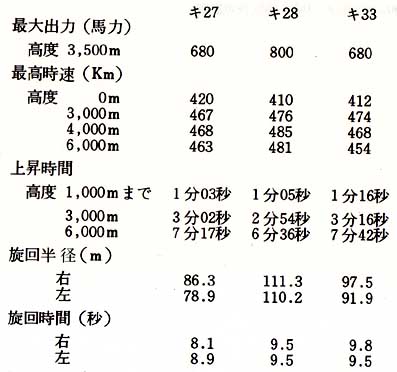

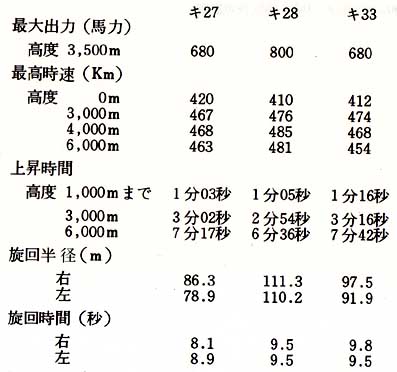

�@�e�X�g�͗��N�t�܂ő������A���R�ł͏��a�\��N�̏��߂ɔ�r�e�X�g�̌��ʂ\�����B�i��L�j

�@���̋L�^�ɂ��ƁA�O�@�Ƃ����x�l�Z�Z�Z���[�g���ōō����x�������Ă���̂́A�G���W���̓������炢���ē��R�ł��邪�A�n�͂����ʉd���傫�����̃L�������Ƃ����������B

�@�㏸�͂ł��L�������Ƃ��悭�A���x�A�㏸�͂Ƃ��p���[�̑傫���L��������Ă���B

�@���������R�i�C�R���ӂ��߂āj���Ƃ��ɏd���������\�ł́A�L�����a�A���ԂƂ��ɂ����Ƃ��悭�A����肪�悭�������Ƃ����߂��Ă����B |

�@�@�@�@�@�@���[�J�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@���@�@�@�@�O�H

|

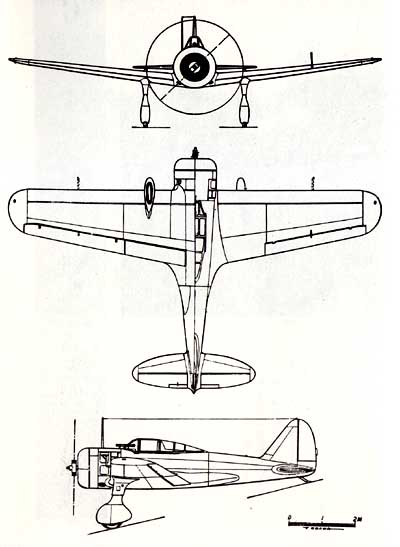

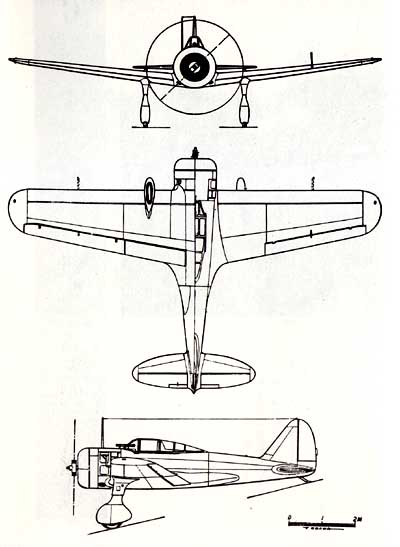

���R97���퓬�@�i�L27�j

����F1�@�����@�F97���i����) 870�n�́i���x2,600���[�g���j

�v���y���F�������Œ�s�b�`2���C���a2.90���[�g��

�S���F11.31���[�g���@�@�S���F7.53���[�g���@�@�S���F3.25���[�g��

�嗃�ʐρF18.56�������[�g���@�@���d�F1,110�L���@�S���d�ʁF1,790�L��

���ʉd�F90.60�L���^�������[�g���@�n�͉d�F2.06�L���^�n��

�ō������F460�L���i���x5,000���[�g���j

�㏸�́F5,000���[�g���܂�5��22�b�@�@�����F7.7�~���@�֏e2

|

�@���ʉd���傫���A�n�͂��傫�ȃL���A�L����уL�O�O�����a���傫���Ȃ�͓̂��R�����A���Ԃ��قڃL�O�O�Ɠ����Ȃ̂́A����X�s�[�h���������Ƃ���Ă���B

�@�������A���̃L�́A���\�ʂł����ꂽ���F���������ɂ�������炸�A���\�̓_�ĕs���ȗ���ɂ������ꂽ�B

�@����ɁA�L�ɂƂ��ĕs�K�������̂́A���������t��G���W���̕s���ł������B

�@�̂��̋㔪���y����O���퓬�@�u���i�Ђ���j�v�ł����������A�t��G���W���ɂȂ�܂����̂͐��̏h���̂悤�ł������B

�@�L�ɓ��ڂ����u�n��v�́A��r�e�X�g���ɂ������Ό̏���������A�������̈��肵���u�n��b�v���G���W���ɂ���ׁA����Ɏg���邩�ǂ����s�����Ƃ����A������ۂ�R�����̐l�X�ɂ������Ă��܂����B

�@�������Đ��̃L�́A�����ꂽ�f�����݂��Ȃ�����A�������O�ɂ���A�c���������ƎO�H�̃��C�o�����m�̑Ό��ƂȂ����B

�@�L�ƃL�O�O������ׂ�ƁA���x�O�Z�Z�Z���[�g���ŃL�O�O���킸���ɍō����x�ł܂���ق��́A�㏸�͂����\���L��������Ă����B

�@�܂��C�R�p�ɑ���ꂽ�L�O�O�ɂ������A�L�͑ǂ̗�������A���R�̃p�C���b�g�����̍D�݂ɂ҂����肾�������Ƃ��A����������I�Ȃ��̂ɂ����B

�@����͏��R�Z�t�������Ƃ���S�����_�ŁA���R�̖��p�C���b�g�����Ƃ́A�������������Ƃ����Ă����o���ɂ��ƂÂ����̂ł������B

�@�p�C���b�g�ɍD������s�@��B

�@�v�҂͓��b���i�����j�̂悤�Ȃ��̂�����A�p�C���b�g���g���₷����s�@������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����͔̂ނ̐M�O�������B

�@����A�ނ͋Z�p�҂Ƃ��āA���E�̐퓬�@�v�̑吨�ɁA�������S������A�d��Ɉڍs������X���������͂₭��������Ă����B

�@�������A�\�A�����z�G�Ƃ��闤�R�p�C���b�g�������A�����Ƃ��v������i�����\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�]���āA�i�����\���Ɍ��܂ŒNjy���A���̂����łق��̐��\���ł��邾�����߂悤�A�Ƃ����̂��ނ̊�{�I�Ȃ˂炢�ł������B

�@�X�s�[�h���葬���d�킪�A���Ȃ炸������̏����҂��肦�Ȃ����Ƃ́A�̂��̃m�����n�������ɂ�����㎵��ƃ\�A�̃C16�퓬�@�Ƃ̋��́A���|�I�ȃX�R�A�̍���������ؖ������B

�@�������ė��R�̎�����͐퓬�@�́A�قڒ����̃L�ɓ��肵�A���̌���T�d�Ƀe�X�g�Ɖ��ǂ�������ꂽ�B

�@�@�ł́A�͂��ߎ嗃�ʐς��ꎵ�E�Z�������[�g�����������A�̂��Ɉꔪ�E�Z�������[�g���ɑ��傷��ƂƂ��ɁA�����Ԃ�̂˂��艺�������Ēᑬ���̈��萫������ɍ��߂��B

�@���̌��ʁA���ʉd�͓����̖ڕW�������Ă��܂������A�����̐��E�I�X���ł�������Z�Z�L���O�����^�������[�g���ȏ�ɂ������āA�͂邩�ɏ�������Z�L���O�����^�������[�g���O��Ƃ����l�ɂ����܂����B

�@�@�Ɉ������A���a�\��N�Z������\�܂łɈ�Z�@�̑�������@�������A�e��̎��p�e�X�g�ƂƂ��ɑ��c���ɂ͂���ɂ݂������������A�P���퓬�@�Ƃ��ẮA����ȏ�͂̂��߂Ȃ��Ƃ������x���ɒB�����B

�@�����āA�\�ɂ͑Җ]�̐����̗p�����܂�A�y��Ƃ��Ă͂����炭���E�ō��́u�㎵���퓬�@�v���a�������B

|

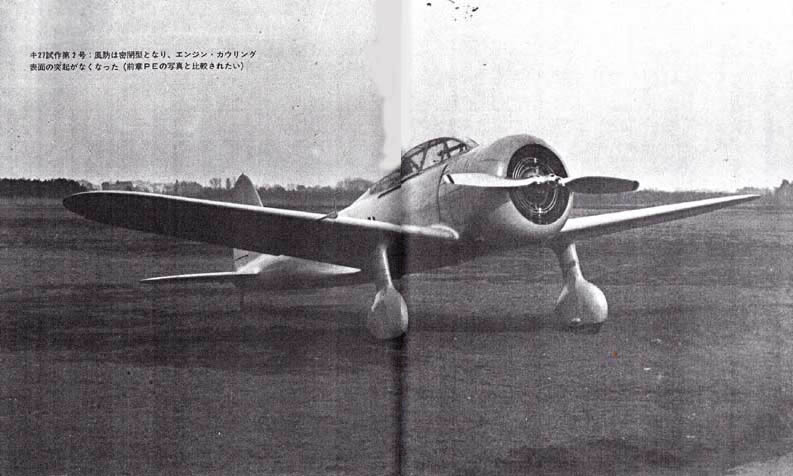

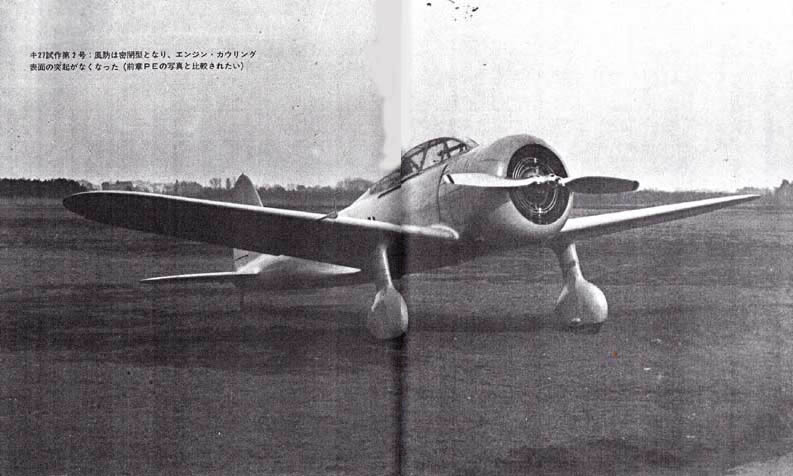

�L27�����2���F���h�͖��^�ƂȂ�A�G���W���E�J�E�����O�\�ʂ̓ˋN���Ȃ��Ȃ����i�O�͂o�d�̎ʐ^�Ɣ�r���ꂽ���j

���R97���퓬�@�F����@�Ƃ��đ���3,400�@������ꂽ�B�ԗփJ�o�[�͂͂�����Ă���

|

4 �㎵��͋��� top

�@���炽�ɗ��R�퓬�@�w�ɈЗ͂����킦�邱�ƂɂȂ����㎵���퓬�@���A�����嗤�ɐi�o�����̂́A���a�\�O�i1938�j�N�l���O���ł������B

�@����܂ŕ��t�̋���퓬�@���g���Ă������������ɁA�ᗃ�P�t�̋㎵�킪���߂Ĕz���ɂȂ����Ƃ��A�p�C���b�g�����̓X�}�[�g�Ȃ��̃X�^�C���ɖڂ����͂����B

�@��ɂ������Ă݂�ƁA�X�s�[�h�͂��邵�㏸�͂͂������A���炽�߂ĐV�퓬�@�̐��\�ɖ��������B

�@���̎��̈�ۂ��A���������̒������������v�i���Ă��j����i�̂��́u���v�퓬�����A���������j�́A�u������s���Ȃ���㏸�ǂ��A�܂��\�����Ȃ��v�Ǝl���l���̓��L�ɏ����Ă���B

�@�܂��A�l���Z���̓��L�ɂ́u�㎵��ˌ����s�Ȃ��B

�@�Ə������Ă�������A�\�z�O�ɗǂ����S���v�Ƃ���A����Ɏl�������ɂ́u�㎵��ɂ��P�@�퓬�A���\�f���i���j�炵�v�Ƃ����āA���̐V�킪�D���������Ăނ�����ꂽ���Ƃ�����������B

�@�������Ďl���\���A�i�o��킸����T�ԂŁA�㎵��̂��炵���З͂�����@����ނ������B

�@���̂���A��R�͂̍Č����͂����Ă����������́A�\�A���瑝���̃C15����͂Ƃ��āA����ɃC�M���X���̃O���X�^�[�u�O���W�G�[�^�[�v�����킦�A���X�Ɛ퓬�@�������Ă����B���̒�����R�ƁA���ʂ���Ԃ������̂������������i���݂�j�����̂Ђ�����퓬�@���ŁA����܂łɂ������ɂ킽��A��������킪�s���Ă����B

�@�Ȃ��ł��A�����Ƃ���K�͂������̂��A�O����\�ܓ��̑�A���i�N�G�C�g�I�j���ɂ�����킾�����B |

97��̋@��F�Œ�s�b�`�E�u���y����G���W���O�ʂ�

������p��Ȃǂ��悭�킩��B

�l���͉��������̈�t����

|

�@���̂Ƃ��A������͂ɐ�s�������������̐퓬�Ԃ�͂����܂����A�D���ȓG�Ƃ킽�肠���Ĉ��@�����Ă����B

�@�����A���̂���́A�܂������ȋ�ܐ킾�����̂ŋ�킵�A������т݂�������l�@�����Ă������̂́A�����Ƃ��M�����Ă��������̐쌴���т������Ȃ��Ă��܂����B

�@������l���\���̍U���́A�����������ɂƂ��āA����ΐ쌴���т̋w���i�������j���Ƃ������ׂ����̂ł������B

�@�O����n�ł���A����s��ɓG����_���Ƃ̏��ɁA���������͑S�͂������ďo�������B

�@�Ƃ����Ă��킸����܋@�B�����������A���ɐڋ߂����Ƃ��A���ɂ͖�O�Z�@�̓G�퓬�@���A�O�w�ɓW�J���Ă܂����܂��Ă����B

�@���ɂ����Ė��{�A���������x�̗D�ʂ͓G�ɂ������B

�@���̂Ƃ��A�D���ȓG�ґ��̂Ȃ��ɁA�����Ȃ��ʂ��������ōs�������@���������B

�@�X�{�����̕��R���тƂ��̗��@�ŁA��@�͉��w�ґ��̈��@���U���������A���̏��̓G�ґ�����̍U���̊댯�ɁA�݂���������炷���ʂƂȂ����B

�u���ԂȂ����I�v

�@���R���т̊�@�����ĂƂ������ґ����A�~���̂��߂����ɂ��Ƃ�ǂ��ēG�ґ��ɓ˓������B

�@�����Ȃ��Ă͌����ĂĂ������A�\���ȍ��x���Ƃ��čU���ɂ��낤�A�ƍl���Ă����X�{���������퓬�ɉ��������B

�@��w�̓G�ґ����������ɍ~���A���{�@�������i���傤�����j����Ԑ��ƂȂ����B

�@�Ĉ��i���傤���j�e�̔������A�g���i���������j�e�̐Ԃ����������A�s���ȑԐ�����̐퓬�ɂ�������炸�A���R���т͕��킵�Ă����܂��O�@�����Ă����B

�@�����A�O�@�ڂ����Ă����u�ԁA���ė����Ă����G�@�ƂԂ��肻���ɂȂ����B

�@���̂��߉�𑀍��������킸���̂����ɓG�̈ꌂ�����сA�ނ͓G�e�ŕG�ߕ���������������Ă��܂����B

�@�܂��A�E���M���ɂ��e�ۂ��ђʂ��A�R���g���[�����������@�́A������ݏ�ԂƂȂ��č~�����͂��߂��B

�@���肾���̑���ŁA�K���Ɏp���̉�������݂����A�ǂ�ǂx�͕������čs���B

�@���͂₱��܂ŁA�Ǝv�����Ƃ��A�@�͊�ՓI�ɂ����Ȃ������B

�@�����A�o���������A�g�̂̂�������������A�Ƃ��Ă���n�A�҂ł������ɂȂ������B

�@�������悭�������悤�\�\��������͂����v�������A�����Ŏ���ł͓G�Ɍ��Ă̐�ʂ��������邱�ƂɂȂ�Ǝv���Ȃ����A�o�����ʂ̂��߁A�Ƃ�����Δ����ӎ����ނ��ł��āA��n�ɂ��ǂ�����B

�@���̈ꎞ�Ԃ̔�s�̂������ɁA���R���т͂��łɐ����̌��E�������錌�t���Ȃ����Ă��܂����̂ŁA�����ɖ��a�@�Ɏ��e���ꂽ���A���̂܂ܑ����Ђ��Ƃ����B

�@���@�Ƃ��āA���R���тƂƂ��ɂ܂���ɓG�ґ��ɓ˓����������������A�G�̏d�͂ɂ��������ēG�e�������A�G���W�����Ƃ܂��ċ����͂̉͌��ɕs���������B

�@����������c�������́A�������^���i�Ă�Ղ��j���邩���m��Ȃ��댯���������ĉ��������@�̂��ɒ����A��F�̓��ɂ̂��ċ~�o�����B

�@��ʂ���̕s���Ȑ퓬�ł͂��������A�V�퓬�@�̐��\�ɂ��̂����킹�āA�������ɑԐ������ĂȂ������X�{�����́A���Ɉꎵ�@�̓G�����Ă����B

�@���̐퓬�ɂ�����A���������̊�������������Ƃ��Ă����B�X�{�����̕���ɂ��܂炸�A�퓬���𗣒E���悤��

�������w�̓G�ґ��Q���@�ɁA�O��̐쌴���т̋w���Ƃ���A���������̎O�@���ґR�Ƃ��������������B

�@�u�V��̈З͂�@���i������j�Ȃ��������āA������G�̑ޘH���Ւf�i���Ⴞ��j���A�����Ȃ�퓬�����{����v�Ɖ�����т����L�ɏ����Ă���悤�ɁA�������̂܂܂̐퓬��W�J���A���@�̂����܋@�����Ă����B

�@���ǁA���̓��̐퓬�ł́A�O�Z�@���܂�̓G�퓬�@�̂قƂ�ǂ����Ă��A�V�s�㎵��̈З͂𓌂��܂��ƌ��������̂ł������B

�@���������̋㎵��̂�����������f�r���[�ɂÂ��A���̔N�̉Ăɂ́A���s���ق����s��܋����̍��암�����A�㎵������Ē��x�ɐi�o�����̂ŁA���̋����ɂ�������Ȃ����G��R�͉��n�Ɍ�ނ��A�������Ă��Ȃ��Ȃ����B

�@�u���ɋ������̂Ȃ��v�㎵��p�C���b�g�����̈ӋC�́A���̔�s�@�ɂ��������̐M���ƂƂ��ɁA�V�������̂��������Ƃ����悤�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |