|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

1 悲劇のロケット戦闘機「秋水」

「あれは、なんだ!」

ライプチヒ西方三〇キロのメルゼブルク上空を飛んでいたP51のパイロットの一人が、編隊の後方約八〇〇〇メートルのはるか上空を、積雲のような白い水蒸気の航跡を引きながら、急速に接近する飛行物体を発見した。

それは、これまでに経験したことのない速さで、すでに見なれてすぐに識別できたメッサーシュミットMe109やフォッケウルフFw190とは明らかに違っていた。

「六時(真うしろ)上空、二条の航跡発見!」

そのパイロットがマイクに向ってけたたましく怒鳴ると、P51「ムスタング」編隊は一斉に反転し、見なれない敵機に備えた。

一九四四年(昭和十九年)七月二十八日のことであった。 |

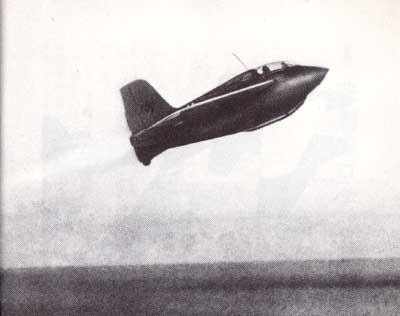

急上昇するMe163-B「コメート」

|

1 ロケット戦闘機Me163の出現 top

この日、ドイツの奥地ふかく、重工業地帯を爆撃した米陸軍の第45爆撃兵団のB17「空の要塞」の大編隊は、イングランド東部の基地から発進したP51戦闘機の援護のもとに、一路帰投中であった。

このドイツ機はライプチヒ近くのブランディス基地から発進したドイツ空軍第400戦闘航空団第1飛行中隊の五機のMe163で、二機と三機の二個編隊に分れ、メルゼブルク上空でB17編隊をとらえた。

さきのP51パイロットが発見したのはこのうちの二機で、最初のロケット戦闘機との交戦を経験することになったのは、アメリカの第8航空軍所属の第359航空隊のP51八機だった。

だが、初の交戦はP51にとって決して名誉あるものとはならなかった。

近づくにつれ“コウモリ”のような異様な形をした二機の敵機は、B17編隊の後方約一五〇〇メートルの上空から、矢のように降下してきた。

余りの高速に、立ち向った八機のP51は射撃する暇もなく、再度の敵の攻撃にたいしても、なんらなす術もなかったのである。

攻撃が終ると、Me163は太陽に向って四五度の急上昇を見せ、たちまち姿を没した。

「約一万メートルの高度から爆撃機の背後に近づく飛行雲に注意せよ」

この初の遭遇戦では双方ともに被害はなかったものの、第8航空軍戦闘機兵団指揮官ウィリアム・ケプナ−少将は全航空隊に警告を与えた。

これより先、一九四三年(昭和十八年)秋にベルリンの日本大使館付陸海軍武官たちは、日独技術交換協定に基き、ドイツのロケット迎撃機の開発状況を知らされていた。

そして、Me163「コメート」の実用試験を担当するEK16部隊がロケット実験場のあるベーネミュンデからバート・ツビッシェン・ナーンに移動したさい、その飛行ぶりに大きな衝撃をうけた。

当時、日本はすでにアメリカがB29「超空の要塞」を開発中であることを知っており、軍の関係者たちは、強力な武器と上昇力をもつ迎撃戦闘機の開発にやっきとなっていた。 |

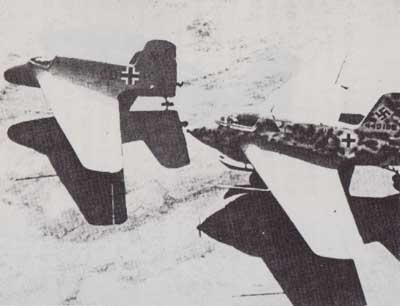

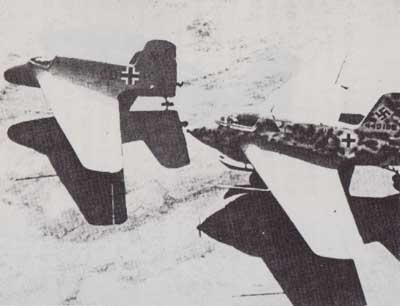

ドイツ空軍のロケット戦闘機Me163のA型(左)とB型。

日本の「秋水」はB型を原型として開発された。

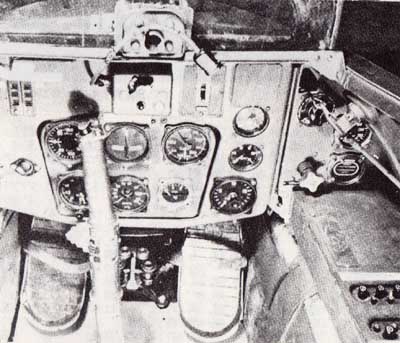

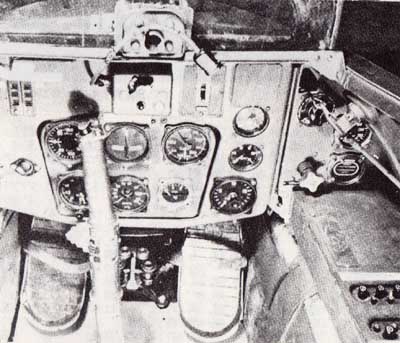

Me163B型の操縦席内部

|

すなわち、陸軍が「キ87」(中島)、「キ94」(立川)、「キ102」(川崎)、海軍が十八試局地戦闘機「天雷」(中島)、十八試丙戦「電光」(愛知)、十七試局戦「閃電」(三菱)などが各社で並行して進められていたが、いずれも実機が完成したものはなく、そのうえ排気ガス・タービンや気密式キャビン(操縦席)など高空を飛ぶのに必要な装置の開発は、かなり立ち遅れていたから、Me163のデモ飛行を見て、この飛行機にほれこんだとしても無理はなかった。

さっそく日本とドイツの間でMe163の機体と、HWK509Aロケット・エンジンの製造権取得の交渉が初められ、阿部海軍武官とドイツ航空省ミルヒ技術局長の間で協定が成立、おりから来航していた日本潜水艦で必要な資料を運ぶことになった。

日本とドイツは同盟国として東西呼応して連合軍と戦っていたが、中間の国々がことごとく敵側だったため、連絡は潜水艦による以外に方法がなかった。

それもインド洋からアフリカ南端の喜望峰をまわり、大西洋を北上してフランス西岸に行く、はるばる一万五〇〇〇カイリの大航路をとらなければならなかった。

途中、敵潜水艦、飛行機、哨戒艦艇との遭遇の脅威のほか、南極圏の暴風帯など自然の猛威とも戦わなければならず、狭い潜水艦の、それもほとんど潜航を主とした航海の苦労は言語に絶するものがあった。

このため、日独潜水艦とも損害が大きく、成功の確率は低かったので、連絡航海は文字通り決死であった。

だが、今度の資料は日本にとって極めて重要なものなので、どうあっても無事に持ちかえらなければならず、同じものを二隻の潜水艦に積み、別々に出発させることになった。

確率は二分の一、どちらかが日本に到着するのを期待したのだ。

2 ロケット戦闘機の国産化 top

一九四四年四月初め、吉川春夫海軍技術中佐をのせた第一艦が出航したが、五月十六日にいたり、大西洋上で猛烈な爆雷攻撃をうけたとの連絡を最後に、消息を断ってしまった。

約二週間遅れの四月十六日、第二艦であるイ号二十九潜水艦が、別の一組の資料と巌谷英一海軍技術中佐をのせて北フランスのドイツ潜水艦基地ロリアンを出港、約三ヵ月の海中航海ののち七月十四日にシンガポールに到着した。

しかし、休息ののち内地に向う途中、七月二十六日、台湾南端のバレー海峡で待伏せしていたアメリカ潜水艦の雷撃によって沈没、艦長以下大部分の乗員とともにドイツから持ち帰った貴重な資料や兵器、資材などが失われてしまった。

幸い、一刻を争う重要な報告と開発および生産準備のため、飛行機で内地に飛んだ巌谷中佐が携行した資料があったため全滅を免れたが、それはMe163B型ロケット戦闘機の機体およびエンジンの設計説明書、ロケット推進薬の化学的組成の説明書、翼型の座標値と巌谷中佐のメッサーシュミット社における調査報告などであった。

果たしてこの程度の資料で、まだやったことのないロケット戦闘機の開発が可能かどうか、見通しは極めて暗いものがあった。

七月二十日、海軍航空技術廠で和田操廠長主催の部内合同研究会が開かれ、巌谷中佐が資料をもとに説明を行なったが、果たせるかな賛否両論に会議は紛糾した。

特にロケット・エンジンの試作と、その推進薬である八〇パーセント濃縮過酸化水素(甲液)や水化ヒドラジン・メチル・アルコール混合液(乙液)が問題となった。

一回わずか五、六分の飛行に合計二トンちかいこれら薬液を大量に生産するためには、ぼう大な電力を必要とするため、他の化学工業を圧迫する恐れがあったし、甲液は人体に有害な猛毒があるばかりか爆発しやすい危険な薬品だったから、取扱いや保管が懸念されたのだ。

このあと八月七日、指定メーカーである三菱の服部譲次、河野文彦、高橋己治郎の各技師が空技廠の研究会に出席し、ロケット戦闘機試作の趣旨とドイツにおけるMe163の調査事項の説明をうけた。

六月十六日にはB29「超空の要塞」が中国奥地の基地から初の日本本土空襲にやって来、七月にはマリアナ諸島のサイパン、テニアン両島が陥ちて事態は急を告げつつあった。

資料は不足であり、反対意見も少なくなかったが、これ以上Me163に関する詳細な資料が潜水艦によってとどくのを待つ時間的余裕も、その成功の見込みも、ほとんどなかったので、陸海軍の統一計画として総力をあげて開発に取組むことが決定された。

Me163Bの原設計に、できるだけちかい設計を主張する海軍と、完全な再設計をという陸軍との意見の対立があったが、妥協が成立して機体は海軍主導、エンジンは陸軍主導、実務はそれぞれ三菱の機体およびエンジン部門が主となってやることになり、海軍は「J8M1」、陸軍は「キ200」、陸海軍統一名称として十九試(昭和十九年度試作をあらわす)局戦「秋水」と名付けられた。

3 難航つづいた「秋水」の開発 top

三菱では、堀越二郎技師のあとをついで局地戦闘機「雷電」の設計主務者となった高橋己治郎技師をチーフとして、各設計課から技師や技手を選抜して第六設計室をあらたに編成し、機密保持と設計の促進をはかるため、現図場と一緒に新築したばかりの設計室の二階に陣どり、仮眠室を設けて昼夜兼行で設計を進めることになった。

設計完了までは夜八時まで残業が原則、必要とあれば徹夜作業もやる。

食糧も乏しくなっていたが、体力の消耗を防ぐため特別に強壮剤とバターが支給された。

暑い日々が続き、冷房などはもちろんのこと、扇風機もない設計室で、夜は夜で蚊に悩まされながら技術者たちはがんばった。

九日には最初の木型模型が完成し、それから三週間で小改造や変更をして陸海軍による共同審査をうけ、十一月初めには予定通り設計が完了した。

肝心の設計図は、それをのせたイ号二十九潜水艦がシンガポールを出港して内地に向う途中、沈められてしまったので一枚もなく、あるものは簡単な設計説明書だけであった。 |

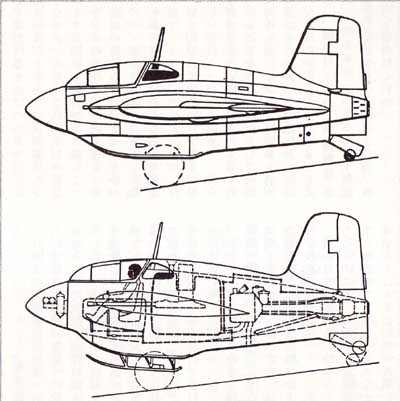

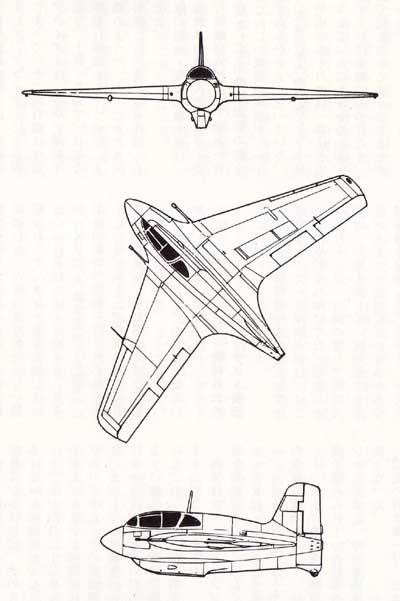

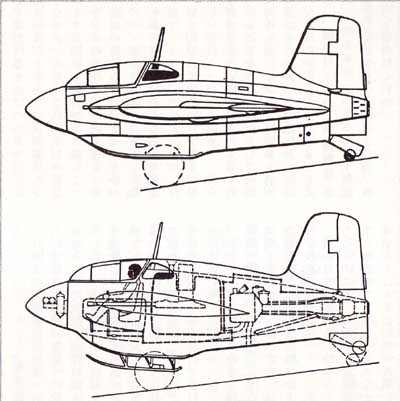

三菱J8M1「秋水」の構造

|

「秋水」の胴体構造設計を担当した檜原敏彦技師によると、

「説明書のなかの小さな全体図を研究課で撮影してもらい、そのぼんやりした写真から外形寸法をわりだすのに、まず苦労した。ただ自信をもってやれたのは、胴体の外板、骨格などの設計であった。これは、零戦やその他の機体で、上役だった曽根嘉年技師(三菱自工社長)の指導ですでに経験し、卒業していたから比較的、気楽に仕事ができた。

つぎに苦労したのは、風防や降着装置(離着陸用車輪、着陸用橇〔そり〕)の取付部などのディテールで、もとの全体図は小さいし、のばした写真はぼやけているし、これも経験から推定するしかなかった。

もう一つは、胴体の中央部を大きく占領している燃料タンクのため、胴体の上半部を着脱可能にしなければならないことで、これが胴体強度の弱点となり、その補強に苦労したことである。

さらにやっかいだったのは、そのタンクは濃厚過酸化水素液をいれるもので、液の供給や点検、整備を慎重にやっても洩れることがあり、そのさいものすごい急激な酸化がおきる。

このため、その付近には鉄鋼系の材料が使えないので、アルミ系の合金か、特殊合金の材料で結合しなければならないことであった。

そのほかにも、いろいろ設計上の苦心があり、他の担当者たちも、それぞれかなりの悪戦苦闘をしていた」 |

(雑誌 「丸」四十七年十月号)という。

こうした悪条件のもとで、たった二ヵ月で原型とほとんどかわらない設計をやってのけたのだから、その努力はなみたいていではなかったに違いない。

特に、新しい経験であるロケット・エンジンを担当した動力グループの方は、大変だった。

なかでも難物だったのは、過酸化水素の分解による蒸気で駆動する、薬液圧送用蒸気タービン駆動ポンプの試作および実験で、ロケット・エンジンそのものの設計は、機体より早く終ったにもかかわらず、実物の完成は難航した。

しかも、設計が一段落して設計者たちがホッとしていた十二月七日正午頃、突然、大地震に見舞われた。

設計室は、天井のしっくいがあちこちではがれ落ち、白いほこりが立ちこめるなかを技術者たちは、よろめきながら屋外に逃れた。

東海地方を襲ったいわゆる三河大地震であった。

幸い図面は、安全に保管されていて助かったが、試作や実験は大幅に遅れ、その被害がある程度まで復旧した頃、今度はB29の爆撃が激化し、重要目標となっていた三菱航空機工場は、しつように狙われた。

特に十二月十八日の大空襲では、工場に大きな被害がでて、試作ばかりか工場の飛行機生産もストップしてしまった。

しばらくすると、空襲の被害をさけて設計室の疎開か始まったが、「秋水」の機体の方は追浜の空技廠に移され、横穴壕内の工場で作業を続行、年末に第一号機が完成した。

年があけて昭和二十年一月二日に完成審査が行なわれたが、肝心のロケット・エンジンはなく、しかも空技廠側の主務操縦者・小野少佐が病気になって犬塚豊彦大尉にかわるなど、この飛行機の前途多難を思わせた。

日本の軍部、特に海軍がこの「秋水」によせた期待は大きく、まだ実機も完成しないうちに、早くも大量生産計画がたてられ、昭和十九年末には「秋水」の実施部隊として第三一二航空隊が編成された。

4 無尾翼グライダー「秋草」 top

実機がないので秋水部隊の訓練は、もっぱらグライダーで行なわれることになり、操縦訓練用の、重量は軽いが外形は全く同一の無尾翼のグライダー「秋草」(MXY8)が一技廠(第一海軍技術廠)で造られた。

一月八日、犬塚大尉の操縦する「秋草」の試験飛行が、茨城県百里飛行場で行なわれた。

午後二時十分、曳航されて離陸した「秋草」は、実機さながらに車輪を投下すると橇と尾輪を引き込み、高度一七〇〇メートルで曳航機から離脱して、しずかに滑空を開始、二時三十五分に無事着陸した。

試験時の機体重量一〇三七キロ、重心一六・八パーセントで「諸舵の利き、安定、釣合いともに良好」と犬塚大尉は報告、関係者たちはひとまずホッとした。

その後、数回の飛行で発生した小さなトラブルはいずれも改良されたが、グライダーとはいっても形状は実機と同じで、しかも重量は一トンを越える重いものであったから、滑空速度は一六○ノット(時速約三〇〇キロ)以上にもなり、エンジンつきの初歩練習機などより、ずっと速かった。

さらに二機の「秋草」グライダーが完成して、一機は陸軍航空技術研究所に送られ、引続きロケット・エンジンを積んだ「秋水」の特性に、少しでも近づけるために水バラスト・タンクを積むよう改造された「秋草」が造られた。

海軍用は前田航空機製作所で、陸軍用は「ク13」(クはグライダーの略号)と名づけられて横井航空で生産が始まった。

5 官民一体の生産態勢を top

一方、地震と空襲で大きな被害をうけた三菱では「秋水」の機体には直接被害はなかったものの、工場のガスがとだえて熱処理作業ができず、水道もとまって青写真も焼けない状態だった。

住居を焼かれたり、交通が寸断されたりで作業員の出勤もままならないので、予定は遅れるばかりだった。

このような状況にあわてた軍需省は、三菱にたいして「秋水」の生産を促進するよう、厳しく要求してきた。

まだ試作機も完成せず、部品も、実験やテストによって、どうかわるかわからない。

生産の手配をしても無駄になることは明らかだったから会社側では反対したが、たび重なる軍需省の要求におされて、改修が目に見えている部品を大量に用意するという、混乱ぶりであった。

一部に、こうした混乱はあったものの、あらゆる障害をこえて「秋水」を完成させようという人々の熱意には、驚くべきものがあった。

特に難関とされたロケット用薬液の研究や生産に関しては陸海軍および官民をまじえた呂号委員会(呂はロケットの略号)が設けられ、「秋水」用の「特呂2」(KR10)ロケット・エンジンの試作には海軍の空技廠、第一燃料廠、陸軍の二研(第二技術研究所)および四研、三菱の名古屋発動機製作所および長崎兵器製作所、九州帝大葛西泰二郎教授などが加わり、これに生産を担当する三菱重工、海軍広工廠、陸軍兵器本部、ワシノ精機、新潟鉄工所なども加えると挙国一致ともいうべき大布陣であった。

百里ヶ原の秋水部隊では、実機の完成をまたず、グライダーによる訓練が始まっていた。

飛行機に曳航されたグライダーは、空中で離脱すると宙返り、上昇、急降下、反転などの高等飛行訓練をやってのけ 「まるで実機のようだ」と、たまたま同基地に出張した三菱の楢原技師らを感嘆させた。

秋水隊の司令・柴田武雄大佐は、海軍戦闘機界の第一人者であり、空技廠飛行実験部時代には、零戦の育成にも関与した冷静な頭脳の持主で、新しい技術の開発が、いかに困難であるかをよく知っていた。 |

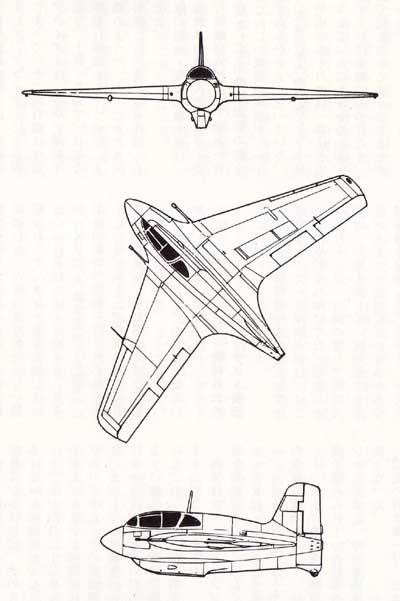

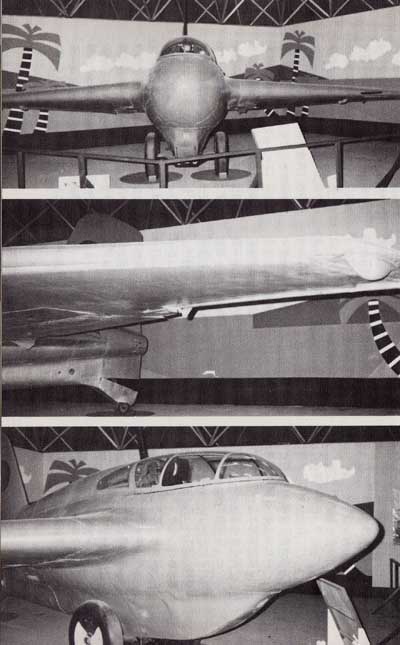

キ200試作局地戦闘機「秋水」(陸軍・海軍・三菱)

|

だから、実施部隊の指揮官として「秋水」の完成の遅れには、誰よりもイライラしていたに違いないが、それをすぐに技術側にぶつけたり、精神論で尻をたたくようなことをやらなかった。

ロケット・エンジンは挙国的な態勢で平行して進められたものの実験が進むと、次々に新しい問題がおこり、まだ一基も完成していない「KR10」に、早くも「KR20」「KR22」の改良型がでる始末で、高速回転時の振動を防ぐため軸を太くしたり、軸を三点支持にした「KR22」ですら、全力運転にはほど遠いありさまだった。

こうして、「秋水」の前途を危ぶむ声も、出るようになった。

6 強行されたテスト飛行 top

「これはいかん」

それまでは開発の進行を、しずかに見まもっていた柴田大佐は、初めて積極的な行動にでた。

昭和二十年四月十一日、会議の席上で柴田大佐は「万難を排して一度飛行する必要がある」と主張し、ひるみがちな関係者を督励した。

この結果、エンジンの耐久試験を待たず、二分間の全力運転を行なって異常がなければ、そのまま飛行する、という結論に達した。

ところが四月二十二日に初飛行の予定も、エンジン実験中に爆発事故があって中止、その原因探求と対策に、またしても日時を費やすことになった。

しかも追い打ちをかけるように激化したB29の空襲は、皮肉にもこの「秋水」の実用化を、ますます必要なものとした。

海軍はロケット・エンジンの実験場を神奈川県山北に移して「KR20」と「KR22」を平行して実験を行ない、六月十二日に、ようやく三分間の実験に成功した。

一方、松本市の特兵部の実験場で進められていた陸軍の試作エンジンも完成し、やっと機体に装着可能となった。

山北の海軍第一号、松本の陸軍第一号ともに六月下旬に一技廠に送られ、それぞれ「秋水」一号機および二号機に装備されて陸海軍同時に整備に着手した。この時から、先に病気で一時退いていた越野海軍技術中佐が、一技廠の「秋水」主務者となり「秋水」をめぐる動きは、にわかに活発となった。

六月二十七日夜、二号機を海岸に固縛して地上運転。燃焼状況は異常なきも、エンジンより液の洩れ多し。

二十八日、一号機地上運転。始動不良でT液を増加してやっと始動、だが燃焼不安定で飛行には不適。

最初の地上テストは、こういう状態であった。

一号機の不調の原因は、C液ポンプ入口にボロ布がつまっていたこと、タンク燃料管内に削りくずや、細かいホコリがつまっていたなど、ごくつまらない整備不良に起因することがわかった。

つまっていたボロ布を除き、タンク燃料管を十数回洗滌して七月六日、再び地上運転を行なったところ、今度は好調ですぐに飛行に移すことになった。

日本で最初のロケット飛行機の試験飛行には厚木飛行場が予定されていたが、慎重な柴田大佐は追浜飛行場で行なうことを主張した。

もし「秋水」が離陸時にエンジン不調などの突発的な故障があっても、水中に飛びこめば陸上に激突するよりは安全。従って海に向って離陸できること、また空襲の激しいこの時期に、他の飛行場に移すことは時期を遅らせ、かつ危険である、というのがその主旨であった。

結局柴田大佐の主張通り、狭いけれども追浜を使うことになり、そのかわり燃料を約三分の一だけ積んだ軽い状態で飛ぶことになった。

だが、これが悲劇の原因となった。

|

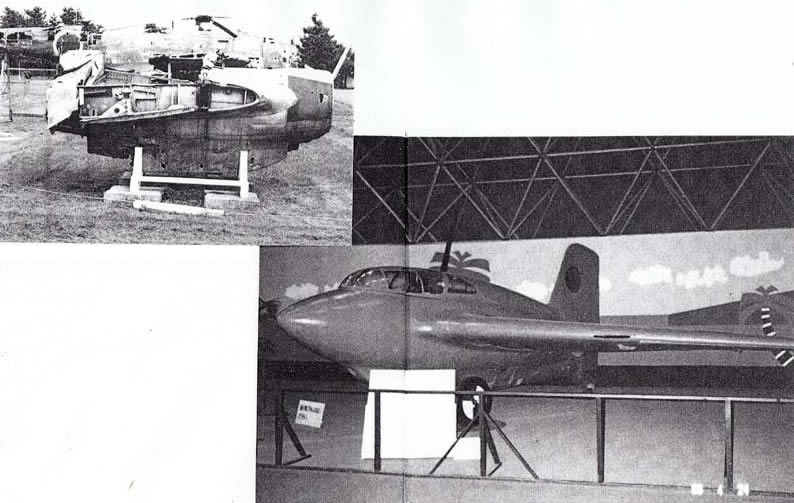

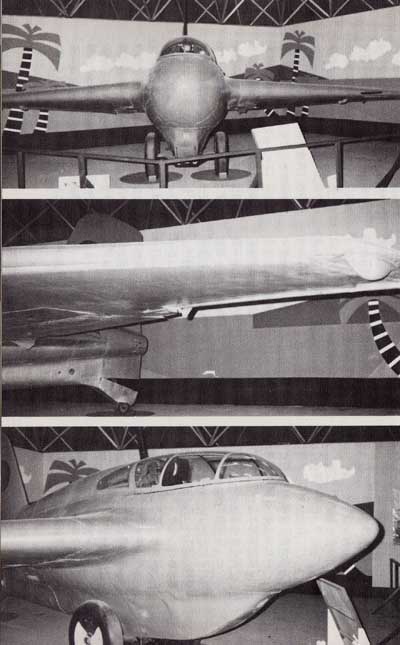

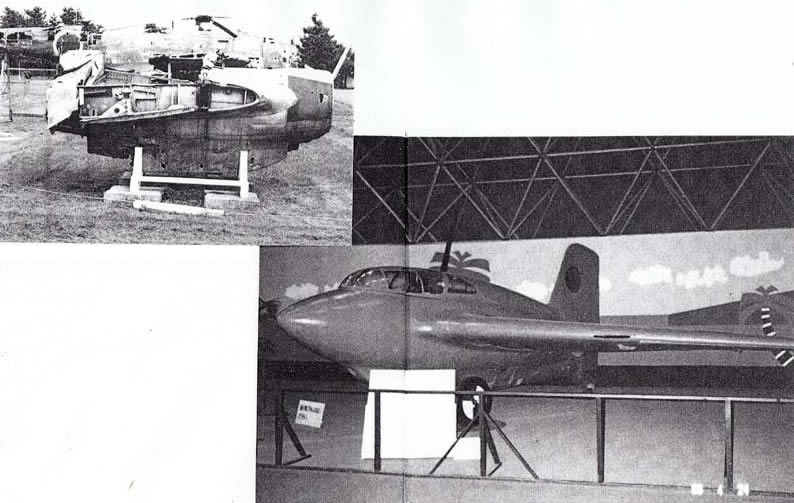

左上:航空自衛隊岐阜基地に展示されている「秋水」の胴体部

右下:九州各地で展示された「秋水」。終戦時、米軍に接収された機体である

|

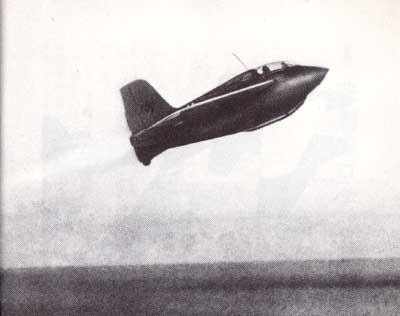

7 一、二号機ともに大破 top

翌七月七日、関係者たちにとっては長かった、試験飛行の日をむかえた。

彼らの労苦に報いるかのように空は快晴であった。

慎重に準備が進められ、飛行OKとなったのは、やがて午後五時になる頃だった。

離陸重量 二四五〇キログラム

重心位置 一七・六パーセント(水平時)

T 液 五八〇リットル

C 液 一六〇リットル

午後四時五十五分、この日のために新しい飛行服に身をつつんだテスト・パイロット犬塚大尉が手を振り風防を閉じると、車止めが外された。

ロケットに点火されて尾部から緑色の炎をひきながら「秋水」は轟然と走りだした。

滑走を開始して一一秒後、三二〇メートルほど走ると三点姿勢一杯に引きおこして離陸、急角度で上昇を始めた。

すぐに車輪を投下、橇も尾輪も引き込み、ロケットの炎を引きながら、これまでに見たこ伴い急上昇をつづける「秋水」に、一同まだわれを忘れているうち、高度三五〇メー下ルあたりで急に炎が黒煙にかわり、パンパンという不協和音とともエンジンが停正した。

なおも余力で五〇〇メートルくらいまで上昇したところで機体は水平にもどり、旋回して海上から飛行場に進入してきた。

沈着な犬塚大尉は滑空姿勢をととのえ、非常放出弁からT液を放出しながら出発点にもどろうとした。

だが、沈下速度が大きいために施設部の屋根に右翼が接触し、飛行場西端に不時着大破した。

重傷を負った犬塚大尉は

「振動もなく、操縦性もよく、いい飛行機だ。一日も早く戦争に使えるように……」

との言葉を残し、翌八日午前二時ころ絶命した。

さっそく開かれた合同原因調査会議で、原因は薬液を三分の一しか積まなかったので、急上昇中、T液タンクの薬液が加速のGにより後部に移動し、薬液取出口が前方部にあったため、燃料がとだえてエンジンが停止したものとわかった。

この時、原因をタンク設計ミスとして三菱側になすりつけようとするムードもあったが、柴田大佐は、

「今度の事故は、こんな大事な飛行実験を追浜でやったこと、薬液を安易な判断で三分の一にしたことなど、すべて責任は、自分にある」

といって技術者たちを弁護した。 |

「秋水」の降着装置は橇と車輪の両用であった。

離陸は車輪を使用し上昇中に、これを落下させる。

着陸のときは胴体下部の木製の橇をだして滑空状態で接地する。

尾輪は飛行中にひき上げる。

翼端のふくらみは橇で着陸し停止したときの翼を保護する支えである

|

それどころか、責任を感じて昼夜をわかたず仕事に打ち込もうとする三菱のスタッフの仕事場を訪れ、

「ごくろうさん。今度のことは君たちのミスということになったが、薬液を搭載して空戦してみないと結論はでないよ。

犬塚大尉の死を君らは苦にしているようだが、あれは偶然の事故と思って許してくれ」

という言葉とともに当時、貴重品だったパイナップルの缶詰やタバコをおいていった。

「私はそのとき、柴田大佐にたいする感謝と、申しわけなさで、胸が一杯だった」

と、「秋水」動力装備担当の豊岡隆憲技師は回想する。

陸軍側に引きわたされた二号機は、陸軍の秋水隊のある千葉県柏飛行場で整備が進められ、追浜の一号機とほぼ同時期に地上運転が行なわれていた。

東大航空研究所の木村秀政教授らも協力して、海軍一号機と前後して飛ぶのは時間の問題と見られたが、七月七日の夕方、追浜の悲報が伝えられて関係者たちにショックをあたえた。

ところが、ここ柏でも悲しい事故が発生した。海軍からゆずりうけた「秋水」のグライダー型「ク13」で操縦訓練中のことであった。

八月十日に伊藤陸軍大尉は「天山」艦上攻撃機に曳航されて離陸したが車輪が落下せず、しかも途中で曳航機から離脱してしまった。

「ク13」は正規の誘導コースに入らないまま付近の松林に不時着、機体は大破して伊藤大尉は意識不明の重傷を負ったのである。

かさねがさねの不幸であったが、それからわずか五日後には敗戦という、さらに大きな悲報に接することになって、悲劇の「秋水」は短い生涯を閉じたのである。

8 生産計画と改良型 top

「秋水」の陸海軍生産計画は、昭和二十年三月までに一五五機、同九月までに一二〇〇機、二十一年三月までに三六〇〇機というぽう大なものであった。

生産は試験飛行を待たずに別個に進められ、三菱は北陸(小松)および嶽南(富士大宮)の二ヵ所、日本飛行機は富岡および山形に、日産輸送機は鳥取で、それぞれ生産を開始していたが、被爆や疎開などで部品がそろわず、二十年八月末の時点で外形がほぽでき上っていたのは三菱四機、日本飛行機二機の計六機であった。

それもロケット・エンジン搭載の目途はたたず、生産計画との大きなへだたりが当時の日本の国力、あるいは技術力の限界を示していた。

とはいえ、イ29潜水艦で巌谷中佐が持ち帰ったわずかな資料をもとに、一枚の設計図もない状態でスタートしてわずか一年で、ここまでこぎつけた関係者たちの努力も、また特筆に値いするものであった。

「秋水」と原型のMe163Bは、外形はほぼ同じだったが、細かいところはかなり違っていた。

翼幅は九・四五(九・三二)メートルでわずかに大きく、主翼面積は一七・七(一八・〇)平方メートルでやや減り、Me163Bについていた胴体前部コーンの風車発電機用プロペラがなくなるとともに、この部分に海軍制式無線電話機をのせることにしたので、全長はやや長くなり、六・〇五(五・八五)メートルになった(カッコ内はMe163の寸法)。

最も重要なロケット・エンジンは、オリジナルのHWK509Aの推力一七〇〇キロをやや下回り、推力一五〇〇キロ前後と推測された。

そのかわり、パイロット保護用の防弾鋼板を省略し、弾薬量を減らしたことにより自重と全備重量は、それぞれMe163Bより四〇〇キロ軽い一五〇五キロ、三九〇〇キロとなった。

つまり「秋水」は、推力で約一二パーセント下まわり、全備重量で約一〇パーセントかるいことになるが、重量軽減が推力低下をカバーしきれないことは、この数字から明らかである。

設計主務者の高橋技師らの計算では、高度六〇〇メートルまでの上昇時間が二分一六秒、一万メートルまで三分三〇秒、最大上昇限の一万二〇〇〇メートルまで三分五〇秒で、Me163Bより二〇秒下まわった。

最高速度は高度一万メートルで時速九〇〇キロと推定され、これもMe163Bより約七パーセント低い数値であった。

武装はMe163Bと同じく、主翼付根付近に三〇ミリ機関砲二門であったが、弾数はMe163Bの一門につき六〇発にたいして五〇発、ただし陸海軍では別々の機関砲を載せていた。

海軍用の「J8M1」は、重量七○キロで初速毎秒七五〇メートル、発射速度毎分四〇〇発の五式三〇ミリ、陸軍用の「キ200」は重量四四キロ、初速毎秒七一六メートル、発射速度毎分四五〇発の「ホ105」で、同じ機体に装備する機関砲ですら同一にできないところに、陸海軍のどうにもならない深い溝があった。

陸軍は、ロケット戦闘機に関する陸海軍の協定を無視して二十年三月、立川の陸軍航空技術研究所で密かに「秋水」の機体を空力的にリファインし、同時に巡航小型ロケットを増設して動力航続時間を五分三〇秒にのばすようにしたキ202「秋水改」の設計を初めていた。

この「秋水改」を陸軍は昭和二十一年以降の陸軍迎撃機計画の重点とする方針であったが、当時の戦況からして、果たしてそれまでもちこたえられる見通しのもとに計画されたかどうか、疑問である。

なお、本家のドイツでもキ202「秋水改」と同様な思想の改良型Me163Cを開発したが、これをさらに改良したMe163D、Me263(ジェット機)が出現したため実用にはならなかった。

「秋水」はアメリカのカリフォルニア州にほぼ完全な一機、そして日本にも航空自衛隊岐阜基地内に地中から掘りおこされた、破損はひどいが胴体だけの展示がある。

top

**************************************** |