|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

10�@�W�F�b�g�ւ̓��͂��킵������

�@�������o�����i���Ȃǂٌ̈^�����܂߂��A��C��R�y���ɂ�鐫�\����ւ̌����Ȏ��݂��A�@�̋Z�p�҂����ɂ���đ������Ă��������m�푈�����A�ނ炪�ڕW�Ƃ��鐫�\�������ł��邩�ǂ����̐��ۂ́A���ׂė^����ꂽ�G���W���̐��\������ɂ������Ă����B

�@���̂Ȃ�A�������Z�Z�L�����z�����Z�Z�L����ɓ˓�����ɂ́A���łɋ�͓I�����ł́A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ���܂ŋ@�̐v�̕��͐i�����Ă������炾�B

�@����ɂȂ��Ă��瑾���m�푈�̎n�܂鍠�܂ł́A�@�̐v�̗D�傢�ɕ������������ゾ�����B

�@�G���W���͂܂���Z�Z�Z�n�͋��ŁA�v�������Η͂�����قNj��͂ł͂Ȃ��A�ō����x�������܁Z�Z�L������Z�Z�Z�L�����x���������A�@�̐v�҂����̘r���ӂ邤�]�n�͑傢�ɂ������B

�@���{�́u���v����A�h�C�c�̃��b�T�[�V���~�b�g�le109�A�C�M���X�̃X�[�p�[�}�����u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�ȂǁA���ꂼ��̂������Ɛv�҂̌�������킵���퓬�@�����́A�����̉Ԍ`�ł������B

�@�Ƃ��낪�A���x�̗v�����x����������Z�Z�L���ȏ�������グ���A�Ί킻�̑��̗v�����Ս��ɂȂ�ƁA���x�̓G���W���̃p���[�A�b�v���L�͂Ȏ�i�ƂȂ�A��o�̓G���W���������Ȃ����A���邢�͑�o�̓G���W���̓��ڂɑς����Ȃ��@�͕̂s���ƂȂ�A�v���̉^�������ǂ炴������Ȃ��Ȃ����B

�@���b�T�[�V���~�b�g�le109��u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�����X�ƃp���[�A�b�v���d�ˁA�Ō�ɂ͏����̓�{�������o�͂̃G���W����ς�Ő��܂Ő����̂т��̂ɂ������A���{�́u���v����͐푈�̒����A���Ȃ킿���l�O�N�i���a�\���N�j�����ɁA���łɎ����I�������X�g�b�v���Ă��܂����B

�@�]��ɂ��ŏ�����܂Ƃ܂肷���A������܂�Ƃ܂Ƃ܂��Ă��܂����G�˂Ɏ��āA�ォ��o�����A�����J�̑�o�̓G���W���t�d�ʋ��퓬�@�ɂ���Ă��܂����̂ł���B

�@�ł��A���̃A�����J�́A��O�ɐv���ꂽ�le109��u�X�s�b�g�t�A�C�A�v���o�͋����ɂ���āA���ǂ��Ȃ��炸���Ǝg���������h�C�c��C�M���X�ɂ������A���߂����o�̓G���W����ςV�v�̐퓬�@�ɐ؊������B

�@���{���������낤�Ƃ������A�Z�p�������y���A����܂ŏq�ׂ��悤�ɁA�قƂ�ǐ������邱�ƂȂ��I���Ă��܂����̂ł���B

1 �x������t��G���W�� top

�@������s�@�̋Z�p�ʂ���Ƃ炦��Ȃ�A�e���̑�o�̓G���W���̗D���s�����߂��Ƃ����Ȃ����Ȃ��B

�@�h�C�c�̃_�C�����[�y���c�A�C�M���X�̃��[���X���C�X�A�����ĂقƂ�ǂ̃A�����J�퓬�@�ɑ������ꂽ�v���b�g�E�A���h�E�z�C�b�g�j�[�Ђ̓�Z�Z�Z�n�͋��G���W���ȂǁA�G���W��������Ђ̑�o�̓G���W���J���Z�p�����̐��ʂ��A���̂܂ܔ�s�@�̐��\����ƂȂ��Ă����ꂽ�B

�@���{�́A���̓_�ŁA�����������x��Ă������߁A�@�̐v�҂����͐����Ƃ��₵���v����������ꂽ�悤���B

�@���̑������̂����������{�C�R�̋ǒn�퓬�@�u���d�v��v�����x�z��Y�Z�t�́A���̌v�揉���̃G���W���I��̒i�K�ŁA�����i�߂��������_�C�����[�y���c�c�a601�`�̍��Y�^�̑������������Ă����B

�@�������A�C�R�͍��Y�_�C�����[�x���c�u�A�c�^�v�̐M�����s���𗝗R�ɁA���R���L60��L61�ɋ������t��G���W���̗̍p���������A��ނ��������a���傫���A�]���Đ��ʖʐς̑傫�ȋ��́u�ΐ��v�G���W�����g�킴��Ȃ������Ƃ��āA���̂悤�ɂׂ̂Ă����i�G���u�ہv���a�O�\��N�O�����j�B

�@�\�\���͏��߂ē��{���ǂ��t�┭���@�������Ȃ����Ƃ̃n���f�B�L���b�v��Ɋ������B

�@�����Đ��E�����n���āA�ō��̐��\�ƐM�����L���郍�[���X���C�X�̉t�┭���@�A���Ɂu�}�[�����v�����C�M���X�������B

�@�u�ΐ��v�Ɓu�}�[�����v���r����A��҂͐��ʐς���܌܃p�[�Z���g�A��p�n�����܂߂��d�ʂ͂قړ��l�A���\�͓����̒k�łȂ��ʁA�����Ă����B

�@���̂��Ƃ́A�͂����肢����B

�@�u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�u���X�^���O�v�Ɓu���d�v�Ƃ̍��́A��Z�p�[�Z���g�ȏ�A�����@�ɋA������B

�@���\�Ǝ��p���̗��ʂɂ����āA�����u���d�v�ɏ��߂���u�}�[�����v���^�����Ă�����A���{�̊C�R�퓬�@�̒n�}�͑S���ς��Ă����ł��낤�\�\

�@�̂��ɉt��G���W�����������R�̃L61�u�v�ƊC�R�̏\�O���͔��u�a���v���A����������G���W���ɂ�������ꂽ���Ƃ���A���Ȃ��Ƃ��u���d�v�ɉt��́u�A�c�^�v���g�킹�Ȃ������C�R�̌���͌��ł͂Ȃ��������A����̓G���W���̍߂Ƃ������A�t��G���W�����Y�ɍۂ��Ă̓��{�̑S�ʓI�ȍH��Z�p�����̒Ⴓ��A�ǂ��ޗ����g���Ȃ��������ƂȂǂ������ł���B

�@���̂��Ƃ́A���{�����P�b�g��W�F�b�g�E�G���W���ȂǁA�V�������͂�������s�@�̊J�����s�Ȃ��悤�ɂȂ��āA�����������炩�ɂȂ����B

2 �W�F�b�g����̐��҂��� top

�@��s�@�̃p���[�A�b�v�̂��߂̊v���I�ȐV���̓��P�b�g��W�F�b�g�E�G���W���̊J���́A��r�I�������肳��A�h�C�c��C�M���X�ł͈��O���N�i���a�\��N�j�ɂ��łɎ���W�F�b�g�E�G���W���̉^�]�������n�܂��Ă���B

�@�����Ĉ��O��N�ɃW�F�b�g�E�G���W���������ŏ��̔�s�@�ł���h�C�c�̃n�C���P���ge178������s�A���l�Z�N�ɃC�^���A�̃J�v���j�E�J���s�[�j�m1���A���l��N�܌��ɃC�M���X�̃O���X�^�[�f40�������������s�ɐ��������B |

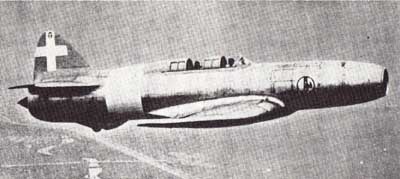

1940�N�ɔ�C�^���A�̃J�u���j�E�J���s�[�j�m1�W�F�b�g�@

|

�@���̍�����A���Ă̍q��Z�p�G���ȂǂɃW�F�b�g�E�G���W���Ɋւ���L����_����������悤�ɂȂ������A�Ɖp�͂�������ɔ鈵���Ƃ��Ĉ�ʂɂ͒m�炳�ꂸ�A�C�^���A�̃J�v���j�E�J���s�[�j���������\����āg�W�F�b�g�@����̓����h�Ƃ��ă}�X�R�~���ɂ��킵���B

�@���{�ň�ʂ̊m���l�X�������m�����̂́u�q���v���a�\���N�\��������ŁA�����̃A�[�g�y�[�W���������v���y���̂Ȃ��J�v���j�E�J���s�[�j�̓��قȔ�s�ʐ^�́A�q��t�A�������̍D��S��傢�ɂ������Ă����̂ł������B

�@�u���Ƃ��A�Ԉ�ܕ��Ƃ����Z�����ԁA�l���܃L���Ƃ����Z�����̔�s�ł������ɂ���A���̃J�v���j�E�J���s�[�j��������s�@�̎�����s�́A�����郍�P�b�g��s�@�̏����������d�v�ȏo�����ł������Ƃ���˂Ȃ�ʁB�c�c

�@���̎�����s�ł̓��P�b�g��s�@�ɂ�������ł��傫�Ȋ��҂ł��鑬�x�́A���ώ�����Z��E�l�܈�L���Ƃ������҂𗠐邱�Ƃ��т������������Ŏ�����Ă���v

�@�Ǝʐ^�̐���������Ă������A�������{�ł̓W�F�b�g�E�G���W�����u���P�b�g�v�A�{���̃��P�b�g���u�⏕���P�b�g�v�Ƃ��ł����̂ŁA�����̃��P�b�g��s�@�Ƃ����̂́A�W�F�b�g�@���Ӗ�������̂ł���B

�@�u�q���v�́A���̍��Łg�C�O���P�b�g�����̓����h�Ƃ������W��g��ł��邪�A���̓��e����̓W�F�b�g�@�̎��オ�A�����߂��ɂ���Ă��Ă���A�Ƃ����j���A���X�������Ƃ邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�W�F�b�g�E�G���W�����ӂ��ލq��p�K�X�E�^�[�r���Ɋւ���C�O�̓�������{�ɍŏ��ɓ`�����̂́A���a�\�N����\�O�N�ɂ����ăp���ɍ݊O�����Ƃ��Ē��݂��ċA��������q�����x�C�R�卲�������B

�@�u�x�ߎ��ς������Ȃ�̍��ŁA���ĉ�������̂��ƕ@���̍r���������{�́A���̂悤�Ȗ��z���������܈��C�͂Ȃ���������ǂ��A��q�����͎Ⴂ�Z�p�҂��A�������ɂ���������ŁA�X�g�h���̉p��ł������Ɍ[�֎����ɗ]�O���Ȃ������B�M�҂����̔M�C�ɂ�����ꑱ������l�ł���v

�@���̏��a��\�Z�N���ɔ��s���ꂽ�u���E�̍q��@�v��W�i�P�����ъ��j�Ɂg���Y�W�F�b�g�E�G���W������h���������i�쎡�C�R�Z�p�����i�ΐ쓇�d���d�H�ږ�j�͕����ɂ����q�ׂĂ��邪�A�ŏ��ɊC�R����������̂̓^�[�r���E�G���W�����̂��̂ł͂Ȃ��A�K�X�E�^�[�r���̍ł���߂ȉ��p�ł��鍂�X�x��s�Ɏg����G���W���̏o�͒ቺ��h�����߂̔r�C�K�X�쓮�ɂ��ߋ���A���Ȃ킿�r�C�K�X�E�^�[�r���ߋ��킾�����B

�@��Z���̉����Z�p��т����S�ɂȂ��ď��a�\���N���l��N�j�㌎�Ɋ�������������p����^�r�C�K�X�E�^�[�r���ߋ���x�s15�^�i���x�ꖜ�܁Z�Z�Z���[�g���A��܁Z�Z�n�͗p�j������ł��������A�Z�p�I�ɖ������������̂Ŏ��p���̌����݂ɂ́A�قlj������̂��������B

�@�����ŁA������������������ă^�[�r���E�G���W���ɂ��Ă��܂����A�Ƃ���������т̍l������q���卲����グ���̂��A�W�F�b�g�E�G���W������̑����ƂȂ����B

�@�h�C�c�ŎO�N�O�̈��O��N�ɂ��ł��W�F�b�g�E�G���W���@�n�C���P���ge178������Ƃ�����A�l�N�Ԃ̒��ƋΖ��o�������F��C�R�Z�p�����i�̂������j�ƒ����h�C�c��R�����Ƃ̎��I���ۂ�������炳�ꂽ�̂����̍��ł������B

�@

�ׂ����Z�p�I���e�ɂ��ẮA�S�����m�ł��������A�����傰���ɘb��ƂȂ��Ă����J�v���j�E�J���s�[�j�@�ƈ���āA�ǂ���炷�炵�������@�ł���Ƃ������Ƃ���A�W�҂����͂��̐��̂�F�X�Ɖ������������B |

1939�N�Ɋ��������h�C�c�̃n�C���P���ge178�W�F�b�g�@�i�㉺�j

|

3 ���Y�W�F�c�g�E�G���W���̊J�� top

�@�u�s�q�v�Ɩ��t����ꂽ�������i�G���W���̎���@���ł��オ�����̂͏��a�\���N�̘Z�����������A�푈�ɂ���ĊC�O����̎������Ȃ��A���ׂĂ����m�̋Z�p�̎�T��Ƃ�������Ԃ������̂ŁA�����͎v���悤�ɐi�܂��A�O��̎���G���W���ɂ���A�̉^�]�������I�����\��N�����̎��_�ł���ꂽ���_�́A�������ׂ����͎R�ς��đO�r�͂قlj����Ƃ����ߊϓI�Ȃ��̂������B

�@�^�[�r���H���ܑ̐��A����̏ĕt���A�R�Ă̕s����A���k�@��Ԃ̔j��Ȃǂ̌̏Ⴊ�x�X�N��A�S�͈ꖜ�Z�Z�Z�Z��]�܂ň��S���ĉ����Ƃ͈�x���Ȃ������B

�@���萫�\�͑S�͒n��Î~�X���X�g��O�Z�Z�L���A�R������ʂ͕��ʃK�\�������g���Ė����l���Z�L�����x�̕n��Ȃ��̂��������A����ł������Ƃ��Ă͖��͂�����̂������B

�@�����ŁA�ꉞ�̉����Ă��o����A�s�q10�Ɩ��Â����Ĕr�C�K�X�E�^�[�r���Ɍo���̂��閯�Ԑ��ЂƊC�R�̕��S�Ŏ��Z��̑�ʎ�������邱�ƂɂȂ����B

�@�����A�ǂ��l���Ă����̌v��ɂ͖���������A�����Ȃ�Ƃ��Z�p�̂킩��l�X�͂s�q10�ɂ������ċ^�������Ă����B

�@�h�C�c�ł͂��łɑO�N�A�����J�[�X�Ƃa�l�v���ЂŃW�F�b�g�E�G���W���̗ʎY�ɒ��肵�Ă���A���̕���ł̓��{�̂�����͖ڂ����������̂��������B

�@�C�R���{�i�I�ɕ������i�G���W���̌������͂��߂����a�\���N�̏t����H�ɂ����āA���R����ѓ���q�����ɂ����̌������傪�ł��āA���ꂼ�ꌤ�����J�n�����B

�@���q��@���ΐ��쏊�ŃG���W���v������Ă����ђ叕�Z�t�i�����w�H�w�������j���A�R�̎w���ɂ���ė��R�����ƂȂ�A�����㖼�ƂƂ��ɗ���̑�R�q��Z�p�������ɒ��C�����̂͏��a�\���N�\�ꌎ���{�������B

�@�h�C�c�R���X�^�[�����O���[�h�Ń\�A�R�̔��U�ɂ����ċ��A�A���R�̃����b�R�㗤�A���{�R�̃j���[�M�j�A��ތ���A�K�_���J�i�����̎��ׂȂǁA����������Ő�ǂ̓]�@���ނ������鎞�������̂ŁA�ыZ�t�����ɗ^����ꂽ�w�߂́u���a�\���N���܂łɎ��p������v�Ƃ����������̂ł������B

�@�ނ�̎d���́A��q�����g����悵���W�F�b�g�E�G���W���̎���J���ɂ�����Ɠ����ɁA����q������Ă����J�v���j�E�J���s�[�j�����̃G���W���E�W�F�b�g�u�l101�v����у^�|�{�E�v���b�v�u�l201�v�̎���J���ւ̋��͂������B

�@�^����ꂽ�W�F�b�g�E�G���W���J���̖��߂ɂ������āA�ǎ��ȑϔM�|�ނ������Ȃ����Ƃ�A���R�q��{������̋}�������w�߂Ȃǂ���A�ыZ�t�͎�����j��⏕�i�u�[�X�^�[�j�^�[�{�E�W�F�b�g�ƃG���W���E�W�F�b�m�̓��Ɏw�����邱�ƂɌ��߂��B

�@��������哮�͂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�s�X�g���E�G���W���@�̋@�̂ɑ������A�K�v�ً}�������⏕�G���W���Ƃ��č쓮�����A���x������͂���Ƃ������̂������B

|

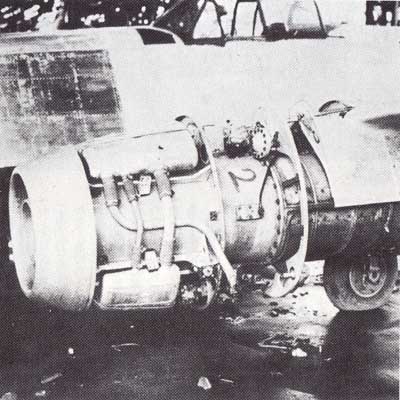

�G���W���̊O���ɕ⏕�W�F�b�g�E�G���W�������Ă��郍�b�L�[�h�o2�u-7�ΐ������@

|

�@�⏕�G���W���Ƃ��ă^�[�{�E�W�F�b�g���g������́A���A�����J�̘Z�����l�����@�R���x�A�a36���������������A���܂ł����{�̊C�㎩�q���ő��J�����@�Ƃ��Ďg���Ă������b�L�[�h�o2�u�u�l�v�`���[���v�Ȃǂ����邪�A�ыZ�t���l���Ă����̂͋ɗ͏��^�����邱�Ƃ������B

�@�⏕�G���W���̏ꍇ�A���̎g�p���Ԃ����Ȃ����玿�̈����ϔM�|�ނ��g���Ă��K�X���x�����߂邱�Ƃ��ł���A���̍q�������ɂ������Ď�@�ł���s�X�g���E�G���W���̔R��ʂƕ⏕�G���W���̂���Ƃ��������A�S�@�Ƃ��Ă̔R��ʂ�Ⴍ�����邱�Ƃ��ł���A�Ȃǂ̗��_���l����ꂽ�B

�@�⏕�G���W���ł��邱�Ƃ��瓖�R�A���^�ł��݁A��^���ɂƂ��Ȃ����m�̔R�Ė��̍�����Ȃ��Ă��ނق��A�ً}���̎n������@�s�X�g���E�G���W���ɂ���s���ɍs�Ȃ���̂ŁA�⏕�^�[�{�E�W�F�b�g���̋�C���������уW�F�b�g�E�m�Y���o�����J�����邾���ŕ��ԃA�N�V�����ɂ��n�����ł��A��p�X�^�[�^�[������Ȃ��A�⏕�G���W���p�̔R�����˃|���v�ȂǕK�v�ȕ�@�ނ̎�t����쓮���u����@�s�X�g���E�G���W���E�i�Z���Ɉڂ����Ƃ��ł���A�Ȃǂ̗��_���������B

�@�J�v���j�E�J���s�[�j���̃G���W���E�W�F�b�g�̏ꍇ�����l�ŁA��@�s�X�g���E�G���W���ƕ⏕�G���W���Ƃ̊Ԃɐ݂���ꂽ�ȒP�ȃN���b�`���Ȃ������Ŏ������B

�@�v����ɁA�G���W���v�����Ȃ�y�ɂȂ�A�⏕�G���W�����܂����������A����ɂ���Ď��\���Ȓm���ƌo�������Ă���A�{�i�I�Ȏ�@�Ƃ��Ẵ^�[�{�E�W�F�b�g��G���W���E�W�F�b�g����������悢�Ƃ����A�ɂ߂Č����I�ȍl�����ɂ����̂������B

�@�u�V���푣�i�M�Ǝ��p�@���ǐ��Y�m�ۗv���̑Η��A���C�R�̑Η��A�Ƃ�����̔��݂ɂ����āA���Ԋe�Ђ̂s�q10����H���͔��Ԃ��������̂�̂�Ɛi�B

�@���C�R�K�i����̐��ɉ����āA�s�q10�����ꖼ�̃l10�ƂȂ������A�S���Q�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�v�i�O�o�u���E�̍q��@�v�j

�@�Ɖi���т��q�ׂĂ���悤�ɁA�ꑫ�ƂтɎ�@�G���W���Ƃ��Ă̑�^���˂�����C�R�̎��݂͐����̌����݂̂��������̂ł������B

�@���R���q�Z�������̊G���Èꗤ�R�����͗ыZ�t�̒�Ă�S�ʓI�Ɏx�����A�����̕⏕�G���W���J���������ԁA���R���̍ŗD��d�_����@��Ƃ���|�A���a�\���N�O������ɊJ���ꂽ���H��ł̓�q���Ɛ��q��@�Ƃ̑���ł�������c�ȏ�Ō��������B

�@���̉�c�ɐ悾���A�ΐ쓇�ʼnY�^�[�r���Ђ̓y���q�v�Z�t���i���Ōږ�j����q�����̕������i�G���W���ɂ������Č��������荞�݂��s�Ȃ��Ă����̂ŁA�G��������Ɛΐ쓇�ʼnY�^�[�r�����Ђɂ������āA���ꂼ��G���W�����Ă��A�O�킸�������A��c�̐ȏ�œ��_�̌��ʁA���Ă̗̍p�ƂȂ���������������B

�@����ɂ��Ă��C�R�̉i�쏭���A�ΐ쓇�̓y���Z�t���炢������W�F�b�g�E�G���W���̐��҂������A���̓��{�o�ϊE�̎w���҂Ƃ��Ċ��Ă���_�͋����ӂ����B

4 �^�[�{�E�W�F�c�g�̋��� top

�@���͂ȃ��C�o���ł���ΐ쓇�ʼnY�^�[�r���ɏ������ыZ�t�́A�⏕�G���W���̌^�������߂�̂ɁA�e�^��������������m�ł���Ƃ������R����A��b�����p�̃����E�W�F�b�g�u�l0�v�A�G���W���E�W�F�b�g�u�l1�v����сu�l2�v�A�^�[�{�E�W�F�b�g�u�l3�v����сu�l4�v���ɕ��s���삷�邱�Ƃɂ����B

�@���ꂼ��ꍆ�@�̊����ڕW�́u�l0�v�����a�\���N�O�����A�u�l3�v�����Z�����A�u�l4�v�����������A�u�l1�v�����������A�u�l2�v������A���G�Ȑ��\�v�Z����ѕ��i�v���ӂ��߂Đ��}�J�n��u�l0�v���l�����A���̑��̃G���W���͂���������N���Ƃ������s�X�P�W���[���������B

�@���ۂɂ́A�펞���̂������Q�ɂ���Ă�����������x�ꂽ���A����ł���������Ȃ��Z�p�҂����̓w�͂ɂ��A����v��X�^�[�g��A�N�Ŏl��̃G���W���}�ʂ��قڏI���Ƃ������X�s�[�h�ł������B

�@�����E�W�F�b�g�́u�l0�v�́A���̂܂܃X���X�g�����p�Ƃ��Ď��p�����邱�Ƃ͂Ȃ����A����ł̓_����єR�Ă̌����A���ː��i���_�A���ɃG���W�������f�B�t���[�U�[�̐��\�m�F�ȂǁA�W�F�b�g�E�G���W���Ɍ��������Ƃ̂ł��Ȃ���b�Z�p�̊m�F��ړI�Ƃ������̂ŁA�ŗD��Ŏ��삳��邱�ƂɂȂ����B

�@�c��̎l��̂����A�u�l3�v�͈��k�@�Ƃ��Ď����^�i�O�i�j�A�u�l4�v�͉��S�^�i��i�j���g�����B

�@�^�[�r���E�G���W���̈��k�@�ɂ͎����^�Ɖ��S�^������A�����^�͈�i������̈��͏㏸�����Ȃ��̂ő��i���k��K�v�Ƃ��A���a�͏��������S���������Ȃ����łȂ��A�^�[�r���H���̐����ӂ���̂ōH�삪��������A���S�^�͍����̂��̂́A��i������̈��k�䂪�����̂ň��k�i���͏��Ȃ��Ă��ݍ\���͊ȒP�ɂȂ邪�A�������̗�����~�������ɒ��p�ɋȂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����������^�Ɋr�ׂĂ�◎���邱�ƂƁA�G���W�����a���傫���Ȃ�Ƃ����A���ꂼ�ꗘ�Q����������A���̗������m���߂�K�v�����������炾�B

�@�u�l3�v�u�l4�v�́A�Ƃ��ɒP���܂��͑o���v���y�����i�퓬�@�ɑ������邱�Ƃ���̖ڕW�Ƃ��A�z�莎���l�����x�Z�Z�Z�Z���[�g���Ŏ����Z�Z�Z�`�Z�܁Z�L���Ƃ��āA������̃X���X�g�͎O�Z�Z�L�����O�Ɛݒ肵���B

�@���킩�������Ƃ����A���̐��l�͓������C�R�Œn��������������s�q10�^�^�[�{�E�W�F�b�g���^�i�⏕�ł͂Ȃ���@�Ƃ��Ďg���v��j�̖ڕW�X���X�g�l�Ƌ��R��v���Ă����Ƃ����B

�@�u�l1�v�u�l2�v�́A�J�v���j�E�J���s�[�j�����̃G���W���E�W�F�b�g��⏕�G���W���^���Ƃ������̂ŁA�P���v���y���퓬�@�̓��̌㕔���邢�͑o���@�v���y���@�̃G���W���E�i�Z������ɑ���������̂Ƃ��A�u�l1�v�ɂ̓R���g���i�݂��ɋt�����ɉ�]����j��i�����t�@�����A�u�l2�v�ɂ͈�i���S�^�t�@�����g�����Ƃɂ����B

�@����̗��R��q���ɔh������Ă����ыZ�t�����́A���a�\���N�Z������������q��@�H��Ɉڂ�A�@�̐v���ƈꏏ�Ɋe�G���W���̓��v�i�@�֕������������{�f�B�{�́j�̐v���͂��߂��B

�@����u�l3�v����сu�l4�v�̊e�^�[�r���A�u�l3�v����сu�l1�v�̎������k�@�̐�����A���q��@�̐e��Ђł���_�ː�葢�D���̏��C�^�[�r������Ɉ˗������Ƃ���A�C�R��ǍH�ꂾ���痤�R�p�̎���i�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƒ��݂̊C�R�ē��ɒf���Ă��܂����B

�������Ȃ��ɗ��R��q���̎w���ŁA���ĊJ���̎ł��荇�����ΐ쓇�ʼnY�^�[�r���ɁA�����̕��i�����邱�ƂɂȂ������A���n��̉�ЊԂł��玩�R�ɂȂ�Ȃ��قǗ��C�R�̓꒣��͌��d�ŁA�R�̊ē��̌����͋��傾�����B

�@�o�}�ƕ��s���Ė��H��ł͊e��̔R�Ċ�������s�Ȃ�ꂽ���A���̍��Ԃ��ʂ��ĊH��ł́A�����́u�l�v�G���W���̔�s�����p��@�̉��C���i�߂�ꂽ�B

�@��@�Ƃ��Ă̓L61�u�v����A�L45���u�j���v�o���퓬�@������Ƃ��Ċ�]�������ꂽ���A��@�ł������@�̂ق������Ƃ����ē���ł����A��ނȂ��ݑ��̃L48�U�^�o�������@���g�����ƂɂȂ����B

�@�@�̂̉��C���ŏ����Ƃ��邽�߁A���e�˂𗘗p���ăG���W���̉��ʂɒ݂����C�v���@�̐v�̈䒬�E�A�k�쏃�Z�t��̋��͂ɂ���Đi�߂��A����ł͊e�⏕�G���W���̐��\�v�Z���L48�U�^�̋@���i�ō������l���Z�L���j�ɍ����Ă��Ȃ�����Ƃ��s�Ȃ�ꂽ�B

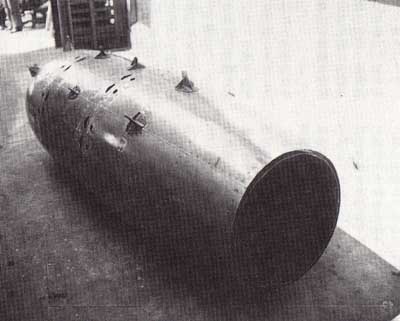

�@�ŏ��ɋ������s�Ȃ�ꂽ�̂�

�����E�W�F�b�g�u�l0�v�������B

�@���a�\���N�\��\�O���ߑO�A���̃e�X�g�E�p�C���b�g�Љ��ڎO�Y���c�m���c�A�сA��×��Z�t����ŗ����������A�R�Ċ�ɓ_�ł������������B�_�ΐ�������ꂵ�Čߌ�A�Ăї��������B

�@���x�͊ȒP�ɔR�Ċ�ɓ_�A����Ȃɂ��Ȃ�̏Ռ��ƈ�u�A�@������ɂȂ�p���ω������������Ȃ���@�͑����A���x���Z�Z�`��Z�Z�Z���[�g���Ŗ��Z���Ԃ̍������q�𑱂����̂����������B

�@�u���܂ł̋�J��z�N���ċ@��ŗ܂��ł��v�ƗыZ�t�́A�⏕�G���W���Ƃ͂������{�ŏ��̕������i��s�����̊���������Ă��邪�A�ȂɂԂ�ɂ����߂Ă̂��ƂŊ댯�͐₦�Ȃ������B

�@���̎������̂��Ƃ����A�@��Ŋ����ɂЂ����Ă����ыZ�t�́A�@�����K�\�����̏L���ɁA��ɂ��������B

�@�����ČߑO�̔�s��A��ƈ������̓��̔R����ǐ��ْ������ɕ��o���ꂽ�K�\�������A���̒ꕔ�ɑ�ʂɂ��܂��Ă���̂ɋC�t���Ĝ��R�Ƃ����B

�@���̉��ʂł́u�l0�v���R�Ē��ł���A�������̃K�\�����Ɉ��������s�@�͔������N���Ĉꊪ�̏I��ƂȂ��Ă��܂��B

�@�Ƃ����ɕ��h��S�J�ɂ��A�������ދ�C�Q���ł��܂��Ă����K�\������Z���Ԃŏ��������Ď��Ȃ����������A��@�͂��ꂾ���ɂƂǂ܂�Ȃ������B

�@���\��N�ꌎ��{�A�e������s��ŁA�R���Ȃ̃I�G������O�Ɍ��J��s���s�Ȃ����Ƃ��̂��Ƃ��B

�@�Љ����c�m�̒P�Ɠ���Łu�l0�v���L48�U�^�́A�⏕�G���W���R�Ă̂܂㏸���]���̑��̔h��ȃf����s�Ԃ���I�������A������̓_���ŃW�������~�����̃f�B�t���[�U�[���Ă��āA���̂�����ɂ���@�̑��̎�R���^���N�Ɉ����鐡�O�ł��邱�Ƃ���������A�W�҂����͋����Ȃł��낷�Ƃ����ꖋ���������B

�@�ȋZ��s�ɂ���āu�l0�v�����f�C�t���[�U�[�̃X�g�[���ɂ��R�Ċ�̉Ή����O���ɋt�����A�W�������~�����̃f�B�t���[�U�[�̏����o�����Ă��܂������̂Ɣ����������B |

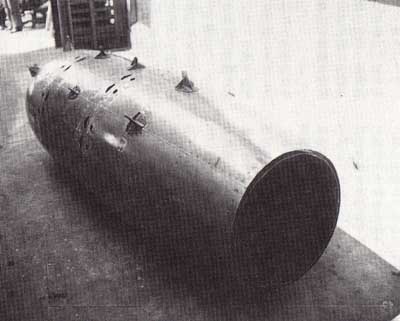

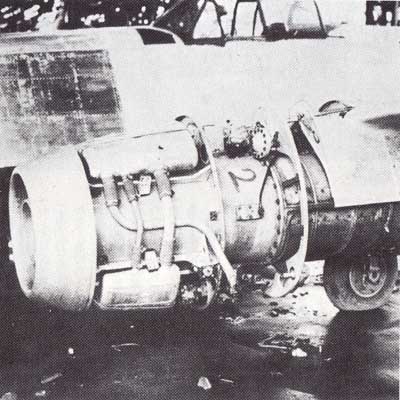

�u�l0�v�����E�W�F�b�g�����@�̉��Ɏ�t����

�L45�U��㎮�o���y�����@�i��j�Ɓu�l0�v�̖{�́i���j

|

�@�u�l0�v������������s���ɂ̂ݎg����Ƒz�肵�Đv����Ă������߂ɂ��������ۂł������B

�@�u�l0�v�����@�́A���̂��ƌv�����u�����̂��ߐ�����ŁA�ꉞ�̐��ʂ����߂����A�����̎�͂��@�u�l3�v����сu�l4�v�Ɉڂ��ꂽ���߂��̂܂ܕ��u����A�⏕�G���W�����쒆�~���߂������a�\��N�����A����܂Ŕ��œ�q���Ɉ����킽���ꂽ�B

�@�����A����ɂ����M�҂́A���̉��Ɍ��Ȃ�Ȃ���^���e�̂悤�ȁu�l0�v�����E�W�F�b�g���Ԃ炳�������o�y�������Ζڌ��������A�����m��Ȃ����ӂ̏Z�������́u�������V����炵�����v�Ɖ\�������Ă����B

�@�c��l��̂����A�ł��\���̂����������͉̂��S�^���k�@���́u�l4�v�������B�����^�́u�l3�v�̕��͊ɖ��ȉ������������A�⏕�G���W���Ƃ��Ď��p�ł��錩���݂͔����������A�u�l4�v�̕��͉������悭�\�z�O�ɂł��̗ǂ����Ƃ��킩�����̂ŁA�W�҂����͔�s�����ɖ��邢��]������Ȃ���n��^�]��������ꂽ�B

5 ���b�T�[�V���~�b�g �le262�̎������� top

�@��@�Ƃ��ẴW�F�b�g�E�G���W���J�����j���Ŏ������C�R���l�A���R�ł��ыZ�t��̕⏕�G���W���\�z�Ƃ͕ʂɁA���̎�̃G���W���J���̓�����̈�Ƃ��āA����q���̒�Ăɂ��u�l101�v�Ɓu�l201�v�̓��̎�@�G���W���̎����i�߂Ă����B

�@�u�l101�v�́A��Z�Z�Z�n�͋��s�X�g���E�G���W�����g������i�����t�@���쓮�̃J�v���j�E�J���s�[�j�����̃G���W���E�W�F�b�g�ŒS���͐��q��@�A������Z�Z�L���ň�g���ȏ�̃X���X�g�������\�肾���������a�\��N�Z���ɒ��~�ƂȂ����B

�@������́u�l201�v�͐ΐ쓇�ʼnY�^�[�r���S���̑�^�^�[�{�E�v���b�v�ŁA�v���y�����n�͎O�Z�Z�Z�n�͈ȏ�A�W�F�b�g�E�X���X�g�n�͓�Z�Z�Z�n�͈ȏ�A�]���ē��������n�͌܁Z�Z�Z�n�͈ȏ��ڕW�Ƃ��Ă����B

�@���a�\���N�\�A�^�]���Ɉ��k�@������Ƃ������̂�����A��\�N�l���ɉ^�]���ĊJ���ꂽ���A��N�ȏ�̒x���͒ɂ��A���\���Ȑ��ʂ����Ȃ������ɏI����ނ����Ē��~�ɂ��ꂽ�B

�@���������ɐi�܂Ȃ��u�l10�v�J���Ɏ���Ă��Ă����C�R���l�A���R�̕����قƂ�ǎ����̂Ȃ��܂܂Ɏ�T��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��W�F�b�g�E�G���W���̊J���Ɏl�ꔪ�ꂵ�Ă������A���a�\��N�ɓ����Ă��班������������͂��߂��B |

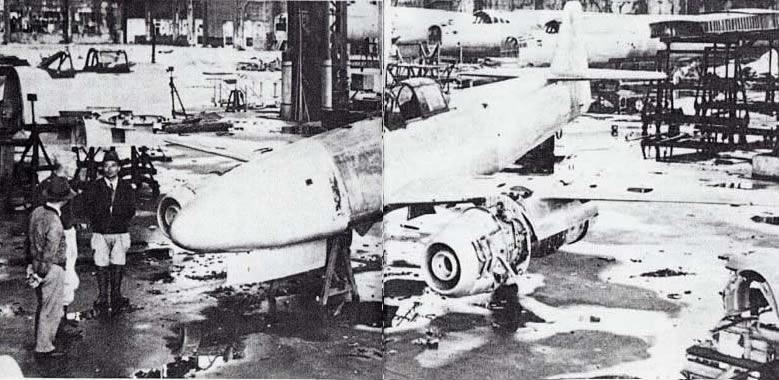

���b�T�[�V���~�b�g �le262�W�F�b�g�퓬�@�i�㉺�Ƃ��j

|

�@�h�C�c���ݕ������Ƃ��āA�f�ГI�ł͂������������Ői�@�̋Z�p�I���e���Í��d��Ŏ���悤�ɂȂ�������ł���B�@�����炳�ꂽ���P�b�g���i�̃��b�T�[�V���~�b�g�le163�}���퓬�@����уW�F�b�g���i�̂le262�퓬�����@�Ɋւ�����́A�ׂ����Z�p�I���e���s�������������ɐ_��I�ȋ����𗤊C�R��w���ɗ^���A�������i�G���W���������i�̔��ԂƂȂ��ċZ�p�҂��������f�������B

�@�₪�āA�\�����ŏڍׂ͈�킩��Ȃ��h�C�c�������i�@�̋Z�p���e���A�ꕔ�ł͂��邪���炩�ɂ�����������Ă����B

�@���a�\��N�����A�C���������͂Ńh�C�c����A���Ă����ޒJ�p��C�R�Z�p�����������炵�����ю���������ŁA�G���W���̎�����}�ʂȂǂ́A���n�Ɍ������r����p���Ō������ꂽ�����͂ƂƂ��Ɏ���ꂽ���A�ꑫ��Ƀ}�j�������H�A�������ޒJ�������g�s�����ꕔ�̎����������炳�ꂽ�B

�@����͊ޒJ�����̃����J�[�X�E����004�a����тa�l�v003�`�^�[�{�E�W�F�b�g�ƃ����^�[���P�b�g�Ɋւ���l�I�����A���}����ܕ��̈���x�ɏk�ʂ���003�`���s�f�ʐ}�A�����^�[�E���P�b�g�g���}�A�le163����тle262�̎戵�������Ȃǂ��������A���ɋQ���A�����J���Ă����W�҂����ɂƂ��Ă͊��V�̎��J�ɂ����������̂������B

�@�����̎����́A�����ɋ�Z���ɑ����Č�������A�^��_�𒓓ƕ����ɓd��Ŗ₢���������A��Z���łs�q����W�̖��ԘZ�Ђɗ��R�������Ď����������_����J���A����Ɋ����𗤊C�R�����ōs�Ȃ����ƂɂȂ����B

�@����܂Ői�����v�킵���Ȃ����������̐F�X�ȕ������i�G���W���̎��쒆�~�E�������s�Ȃ��邱�ƂɂȂ�A���̗ыZ�t�炪��]���������u�l4�v�⏕�^�[�{�E�W�F�b�g�E�G���W���̊J�������f�����肳�ꂽ���A

�@�u���̒��f���Ȃ���A���a�\��N���`�㌎���ɂ̓l4�ɂ����{�ŏ��̃^�[�{�W�F�b�g���i��s�����{���������̂��ƁA�������Ēɍ��ɂ����Ȃ��v�i���{�K�X�^�[�r���w��E���a�\��N�Z�����A�ђ叕�u�����R����̕⏕�W�F�b�g�G���W���̑S�e�v����2�j�@�Ɠ����̖��O����ыZ�t�͏q�ׂĂ���B

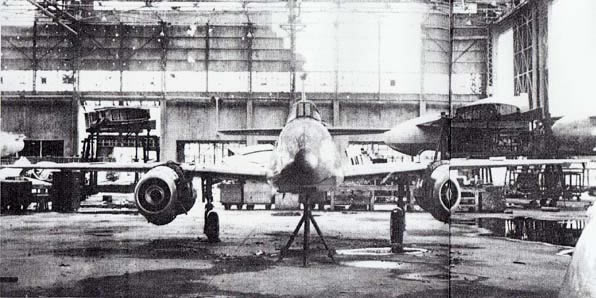

|

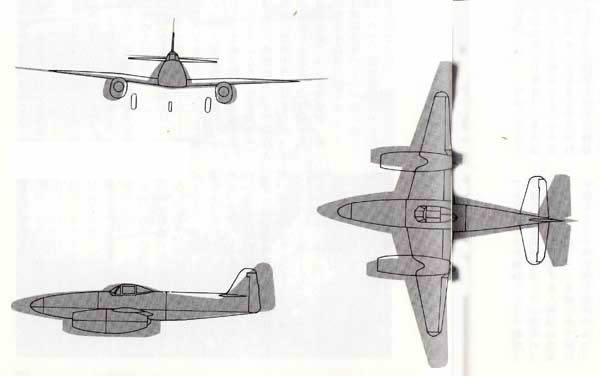

�u�k�ԁv�i���}�j�Ƃle262�i�n�[�t�g�[���j�̐��@��r�B�u�k�ԁv�͂��Ȃ菬����

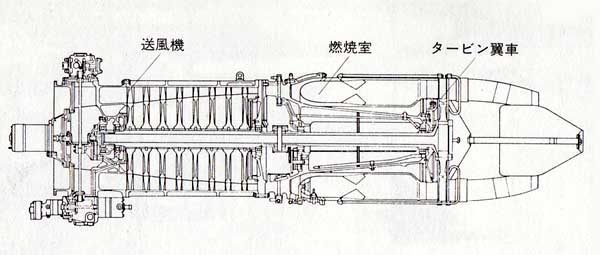

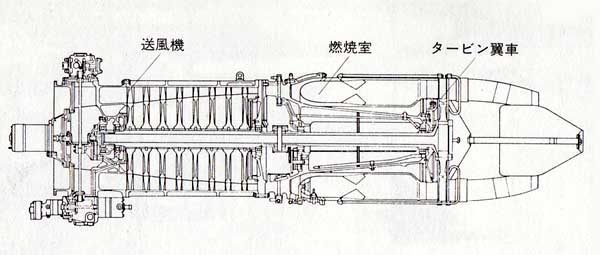

�u�k�ԁv�̃l20�^�W�F�b�g�E�G���W���f�ʐ}�i��j�Ǝʐ^�i�E���j

|

6 �u�k���i�������j�v�̊J���i�� top

�@�C�R�͖��Ԋe�Ђɔ��������u�l10�v���������Ă��炽�Ƀh�C�c�^�̌v����A���C�R��������Ƃ��āA���ꂼ��������������v������Ă��B

�@�ΐ쓇�ʼnY�^�[�r���́u�l130�v�A�����E���������́u�l230�v�A�O�H�́u�l330�v�ȂǁA���ꂼ���������̂��������ꂽ���A�C�R�͋�Z���œƎ��Ɏ����i�߂Ă����B

�@���̍��ɂȂ�Ƃle262�����łȂ��A�C�M���X�̃O���X�^�[�u�~�[�e�C�A�v��A�����J�̃x���o59�Ȃǃ^�[�{�E�W�F�b�g�����̐퓬�@�ɂ��Ẵj���[�X���f�ГI�ł͂��邪�`����Ă���悤�ɂȂ�A�ȒP�Ȃ��̂Ȃ���le262�̎������������̂��@�ɋ�Z�����a�c�������͑��}�ȃW�F�b�g�@�̎��p�������ӂ��A���a�\��N�\�ꌎ�A�o���W�F�b�g�U���@�u�k�ԁv�̎���𒆓���s�@�ɖ����A�G���W���͖��ԉ�Ђ̂��̂��Ԃɍ����������Ȃ��̂ŁA��Z���J���̂��̂��g�����ƂɂȂ����B

�@�����A�̐S�̃G���W���́u�l10�v���u�l10���v����сu�l12�v�ɐi�����A����ł́u�l12�v�̖�O�{�̃X���X�g������^�́u�l30�v�̎�����s�Ȃ������A�ǂ���]�莩�M�̂��Ă鐬�ʂ͂����Ă��Ȃ������B

�@�u�l10�v�̕s�����̌����̑唼�́A���S�^���k�@�̋��x�s���ɂ��������Ƃ���A�u�l10���v�ȍ~�͎l�i�̎������ƂȂ�A�u�k�ԁv�ɂ́u�l12�v�����邱�Ƃɂ��ėʎY�v�悪���Ă�ꂽ�B |

|

�@�Ƃ��낪�A���Y�^�ƂȂ����u�l12�v�a�͎����̒i�K�ňˑR�Ƃ��ă^�[�r���H���ƔR�Ď��̌̏Ⴊ�₦���A�W�҂������₫���������A�����x��ăX�^�[�g�����u�l12�v������^�́u�l20�v�̊����Ɋ�]���Ȃ����ƂɂȂ����B

�@����܂ł̓x�d�Ȃ�o���ɁA�h�C�c�̂a�l�v003�W�F�b�g�E�G���W���̎���������������Ƃ������āA��햖���̈��������ɂ�������炸���a��\�N�ꌎ���̏o�}�J�n����A���ׂĂ̕��i�}���ӂ��ޏo�}�������A�킸��1������̎O������ɏI��A�o�}�̂�����H�쌻��ɉꂽ���i�͎O����\���ɂ͑S���ł�������A�g�ݗ��Ă�ꂽ�u�l20�v�͓�\�Z���ɑ���̉Γ���^�]���s�Ȃ��Ƃ����A����܂ł́u�l10�v�ȗ��̂��������A�R�̂悤�Ɏv��������Ԃ�ł������B

�@�ŏ��̉^�]�ł͖����Ȑ��\�͂����Ȃ��������A�����u�����A�قǂȂ��\�萫�\�ł���n��Î~�X���X�g�l���܃L���O�����A�R������ʖ������O�܃L���O�����ɁA�قڒB����悤�ɂȂ����̂ŁA��́u�l12�v�a�ɂ����āA���́u�l20�v���u�k�ԁv�̑����G���W���ɂ��邱�Ƃ����܂����B

�@��Z���͑��C�R�Z�p���i��Z���j�ƂȂ�A�l������̓��P�b�g����уW�F�b�g�E�G���W���̌������傪���i�@���Ƃ��Ĕ����@������Ɨ��������A��q���卲�A�i�쏭����̕��i�@���͐_�ސ쌧�`��ɑa�J���č�Ƃs���A�Z�����{�Ɂu�l20�v��Z���@�ɂ��ϋv�^�]�������I��܂łɁA�Ȃ����k�@��A�R�Ď��l��A�^�[�r�������A���ǂ������Ȃ��玎��������s�Ȃ�˂Ȃ�Ȃ������B

�@�������A���̑ϋv�^�]�����S�͌��Ԕ��A�߉�]�ꖜ��Z�Z�Z��]�ň�Z���ԂƂ����Z�����̂������B

�@�ǂ����Ō�͓��U�����炻���������K�v�͂Ȃ��A�Ƃ����ǂ��߂�ꂽ��ǂ������炵�߂����̂ł������B

�@���̓_�ɂ��ĉi�쏭���́A�����@�̉^�]���ʂ𑍍����f����ƁA�l20�̎����͑�̎O�Z�`�l�Z���ԁA�S�͑ϋv����Ԓ��x�Ǝv��ꂽ�B

�@�푈�����̃h�C�c�̕��i�@�i�W�F�b�g�E�G���W���̂��Ɓj�̎��������ь܁Z�`�Z�Z���Ԃł��������Ƃ�A�����̍q���@���܁Z���Ԃ̑ϋv�^�]�R�����Ȃ��Ȃ��p�X���Ȃ��������Ƃ��l����ƁA���̒Z��������قLjقƂ���ɂ͑���ʂ���ǂ��A�������łɍq���@�̎����̐�������Z�Z�Z���ԂɒB���Ă���A�p���ł́A�����̕��i�@�ł����Z�Z���Ԃ���܁Z�Z���Ԃ̑ϋv�������s�Ȃ��Ă������Ƃ��v���ƁA�܂��펯�I�Ȏ��p�@�̕��ނɂ͓�����Ȃ����̂ł���v

�@�i�O�o�w���E�̍q��@�x��W�j�B

�@�Əq�ׂĂ��邪�A���̍ő�̌����́A�悢�ϔM�ޗ��������Ȃ��������Ƃ��B

�@�p�Ăł͏펯�������A�j�b�P����R�o���g�Ȃǂ��听���Ƃ���ϔM�|�Ȃǂ́A�v�������Ȃ��������A���ʂ̃X�e�����X�|�ł���j�b�P�����}���K���ɒu�������āA�ق��̔z�������ŕ������p�ނ��g��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�R�Ď��p�̔ނ��A�j�b�P���N���[���E�X�e�����X�|�͂܂������A�j�b�P���ߖ�̂��ߍ��N���[���E�X�e�����X�|���g�킴��Ȃ��������߁A���H���ނ������������ɑϔM�ϐI�����n��ŁA�����s�X�g���E�G���W���̏W���r�C�ǂɎg���Ă�����|���A���~�Z�Ђɂ���ĕ\�ʂɍd���ϐI��������������p�ނ��g���L�l�������B

�@�������A����ƂĐ��\���Ԉȏ�̎����͖]�ނׂ����Ȃ������B

�@�����I�ɂ͐��Y�^�u�l20�v�`��ꍆ�@�ƂȂ����u�l20�v��Z���@�ɂ��ϋv�^�]�������I��A�����ɂ͈ꎮ����U���@�ɂ��������J�n���ꂽ���A���傤�ǎ��������āu�k�ԁv�̋@�̂̕���������s�@�̎�ɂ���Ċ��������B

7 �{�\�i�悤����j�����Ő��܂ꂽ�W�F�b�g�@ top

�@�u�k�ԁv�͉ΖP�b�g���i�ɂ��̓�����U�@�u���ԁv�ɑ����Ď��삳�ꂽ���̂ŁA�p���X�E�W�F�b�g�����́u�~�ԁv�◤�R�̃s�X�g���E�G���W�������U�@�L115�u���v�̊C�R�łł���u���ԁv�ȂǁA��A�́g�ԁh�V���[�Y�ɏے������悤�ɁA���X���U�@�Ƃ��Čv�悳�ꂽ���̂������B

�@����̗v���ɂ́u�킪�{�y�ɐڋ߂���G�̊͑D��ڕW�Ƃ��āA�����n���甭�i���đ̓����茂������P�����U�@�ŁA�܁Z�Z�L���܂��͔��Z�Z�L�����e����g�s�A�����d�M�@���𓋍ځA詓����h���ɐ܂肽���݊i�[�����邱�ƁA���ʐ��Y���e�ՂȂ��Ɓv�i�������Ғ��u�q��Z�p�̑S�e�v��A�����[���j�Ƃ��邾���ŁA�ق��̗v���͈�Ȃ������B

�@�������A��s�@�Ƃ��Č���Γ��U�ȊO�Ɏg�����̂Ȃ��u���ԁv��u�~�ԁv�Ɋr�ׂ�ƁA�u�k�ԁv�́A�����Ƃ܂Ƃ��Ȑv������A�a29�̋�P�����ɔ����āA���̌}���ɂ��g�����Ƃ����Ӑ}���������悤���B

�@�]���āA����U���@�Ƃ͂����Ă��A�����Ƃ������e�������u�������A�u���ԁv�́g�}����h�ɑ��āg�}���e���h�ƌĂ�Ă����B

�@�����ł͏�������Z�t��v�喱�҂Ƃ��A�R�c���A���a�j�Z�t��̕⍲�ɂ���Đv���͂��߂����A��q�����G���W���Ɋr�ׂ�ƁA���������⍂�M�E�����ɂ��炳��镔���̂Ȃ��@�̂̕��́A���ɖ��ƂȂ�悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��A��Ƃ͏����ɂ͂��B

�@�ŏ��A�u�k�ԁv�͑S���X�`�[���i�|�j�ł���\�肾�������A���|���g���̂ɕs���̂������嗃�̈ꕔ���y���������邱�ƂɂȂ�A���x�v�Z�Ɛ��}����蒼�����B

�@�����O������Ȃ���o�}�܂ŁA�킸����T�ԂƂ����Z���Ԃł��Ƃ����B

�@�r���ŃG���W�����u�l12�v����u�l20�v�ɕύX�ɂȂ����Ƃ�����ς������B

�@��t���������A�d�ʂ��d���Ȃ�̂ŁA����܂����x�v�Z�Ɖ����l�I�ȑ����ł���Ă̂��A������x�点�܂��Ƃ������A���̂Ԃ�ނ�͎��������̓��̂̍��g�ɑς��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B |

|

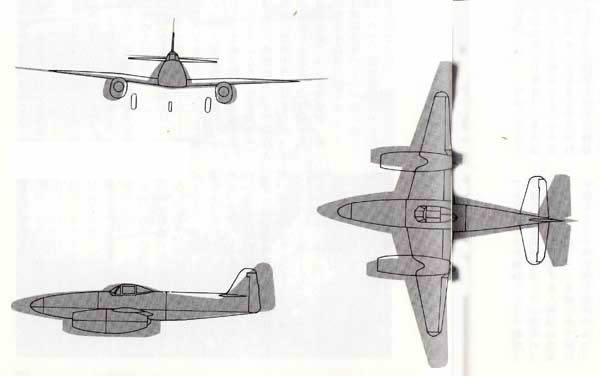

�@�u�k�ԁv�́A�������i�g���l��詓��j���Ɋi�[���邽�߁A�O���͏���ɐ܂肽���ނ悤�ɂȂ��Ă������A���̎��̊O�`���@�͕��܃��[�g���i�܂肽���܂Ȃ��Ƃ��͈�Z���[�g���j�S����E�܃��[�g���A�S���O�E�ꃁ�[�g���ŁA�S�����E�l�����[�g���A�S����Z�E�Z���[�g���̂le262�Ɋr�ׂ�Ƃ��Ȃ菬�����A���E�ōł����^�̑o���W�F�b�g�@�ƂȂ����B

�@�@�̍\���́A�ł��邾���ȒP�Ȃ��̂Ƃ��A�~�����ŏ����Ƃ��邱�Ƃɂ��A���Y�H�����ꖜ�܁Z�Z�Z�l�������������̎O���̈�Ɍ��炷���Ƃ��˂�������A���ۂ͔����ɂƂǂ܂����B

�@�������A���̋@�̂��o���ŗ�����^�̋@�̂��������Ƃ��l����ƁA�\���I�ɑ�ςȐi�����������A�����݂̂Ȃ炸���{�̋@�̐v�̃��x�������ꂾ�������Ȃ��Ă������Ƃ����̌���Ă���B

�@���a�\��N�\�ꌎ���{����\��{�ɂ����āA��Z����s�@���̒������Z�p��т�ɂ��v�R�����s�Ȃ��A�펞���ً̋}��ƂƂ����đ�ꍆ�@�̎������ʂ�҂����ɁA�����Ȃ��܋@�̎���ɓ������̂́A�G���W���̏ꍇ�Ɠ��l�������B

�@�����A�Ȃ�Ȃ�ɂ��u�k�ԁv�̍�Ƃ��O���ɏ��͂��߂����̏��a��\�N�O��������l�����߂ɂ����āA�����̑��c����я���̗����쏊����P�ő傫�Ȕ�Q���A���łɑ��c�̓���Z�L���قǂɂ����鍲��s�̒��w�Z�ɑa�J���Ă����v�w�ɑ����Ď��쌻����A�펞�̂��ߕ��u���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă����_�Ƃ̗{�\�����ɕ��U�a�J�����B

�@�嗃�A���̂ȂǕ��i�̐��Y�́A�����̗{�\�����ŕʌɍs�Ȃ��A���̂�����r�I�傫�ȏ��������g�ݗ��Ăɂ��Ă�ꂽ���A�v�҂����͍��쒆�w�Z���瑾�c���ӂ̔���ɂ�����Ă����{�\�����̌���������܂�����B

�@�Ƃ����Ă��A���܂̂悤�Ɋ����������H�������ĎԂňꑖ��Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ����A�a29�⏬�^�͍ڋ@�ɂ���P���Ђ�ς�ŁA�ړI�n�ɓ��B���邾���ł��ЂƋ�J�������B

�@�������A�ǂ�ȏ�Q���u�k�ԁv�̊����ɂ������W�҂����̔M�ӂ̑O�ɂ͂��̂̐��ł͂Ȃ��A�Z���O�\���i��\����Ƃ����L�^������j�ɑ�ꍆ�@�����������B

�@���{�ŏ��́A�ł��ߑ�I�ȃW�F�b�g�@���{�\�����Ő��܂ꂽ�Ƃ����̂́A���Ƃ�����Șb�����A���̑O�g�ł���\�͏�퓬�@�̎���ꍆ�@���A��l�Z�L�����ꂽ��s��܂ŋ��Ԃʼn^�ꂽ�̂Ɠ��l�A�Ђǂ��i�����Ɨ����x�ꂽ�����Ƃ���ɓ������Ă����̂������̓��{�̎��Ԃł������B

�@�u�k�ԁv�̓v���y�����Ȃ����ƁA���̂��߂ɒn�㍂���Ⴂ���Ƃ������A�]���̑o���@�Ɨ]�肩���Ȃ��`�����Ă���A�d�グ���Ȃ��Ȃ��㓙�ł������B

�@��P�������ċ@�͖̂�A�؍X�Â܂ʼn^��A������s�ɂ��Ȃ��Đ�����������ꂽ���A���߂ẴW�F�b�g�@�Ƃ����ď��肪�킩�炸�A�������M�d�Ȏ���@�Ȃ̂ŁA�W�҂����̋C�̎g���悤�́A���X�Ȃ�ʂ��̂��������悤���B

�@�G���W���J��������ٕ����z�����܂Ȃ��悤�אS�̒��ӂ������܂ł͂悩�������A�������̎�t�i�b�g����э���ň��k�@��ʖڂɂ�����A�R�����˕ق̕s�ǂ���^�[�r��������n�����ȂǁA�����ȃg���u�����₦�Ȃ������B

�@����ł�������\�����ɂ͋@�́A�G���W���Ƃ��Ɋ����̏�ԂƂȂ�A�e�X�g�E�p�C���b�g�̍���睏��������瓞���A�n�㊊����ו������Ȃǂ��s�Ȃ��Ȃ��甪�������̎�����s�̓����}�����B

|

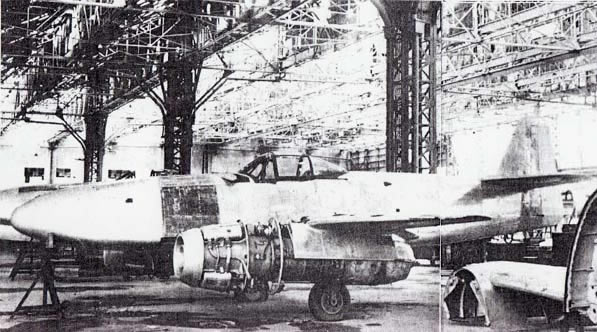

������s�ɂ̂��ށu�k�ԁv��1���@

|

8 �I�풼�O�ɏ���s top

�@�\�\���������́A�����Ŗ؍X�Ô�s����Α�����ꔪ�Z�Z���[�g���̊����H�ɓ�X���̊C������܃��[�g���̕��������A�����͍œK�ł������B

�@�@�̂��Ōy�ׂƂ��A�ߑO����Ȃ炵�̊������I�����B

�@�ߊC�ɓG�@���������߂Â��Ă���Ƃ����̂ŁA��s��͖��C���ȋْ��̋�C�ɕ����Ă������A��X�̐S�͖���Ă����B

�@�Ȃ��₩�Ȓ��H�����܂��č������͋@�ɏ�����B

�@���傤�njߌ�ꎞ�ł���B��X�͎O�g�ɕʂ�Ċ����H�̎n���_�A�������A�C�ݏI�_�ɂ��ꂼ��Ҋ������B

�@�^�[�r�����i�@���L�̉����ƂƂ��ɋ@�͎n�������B

�@�������Ɏ������A���Z�Z���[�g���̂�����ŁA����O��ɗh�ꂽ�㗣�������B�����̏u�Ԃł������B

�@���x�Z�Z�Z���[�g���ň�Ԃ̔�s��A�����ɒ��������B�������̊��z�́u�ĊO�A���i�����j���ǂ��v�Ƃ̂��Ƃł������B

�@�x���ǐ����̈Â��Â��ȗ[�H�Ƀr�[���Ŋ��u�������A��X�̐S�͔��M���Ă����B

�@�����A�閾���O�Ɏ��́A�I�n�h������ɂ����L�c�Z�t�A�ڑ�Z�p���тƎO�l�ŌˊO�ɂłāA�^�g�̑��z�������ɕ����オ��̂��u�k�ԁv�̊i�[���̂̏�Œ��߂��B

�@����Ȋ����̒��͓�x�ƂȂ����Ƃ��A�݂��Ɍ�荇�����\�\

�@�i�O�o�A�i�쎡�E���Y�W�F�b�g�G���W������A�u���E�̍q��@�v�j

�@�����A�V�����k�ԑ��i�߂ƂȂ����ɓ��T���卲�����������B

�@�ɓ��卲�͔�s����Ă̐e�Ƃ������ׂ����p�C���b�g�ŁA�C�R�q��{���Ɉڂ��Ă���͐V�^�@�̌v��ɂ��������A�u�����v�u�v�u�V���v�u���d�v�ȂǁA����܂ł̗뎮�Ƃ��ꎮ�ɂ����D��ȌĂі����l���o�����l�ŁA�u�k�ԁv�̂���Ζ��t���e�ł��������킯���B

�@������s�͔����\���ƌ��܂������A���̓��͑�������G�@�������͍ڋ@�ɂ��e�������I���s�Ȃ�ꂽ���߈���������ꂽ�B

�@�\�\���\����́A�����₷�������̐���酉J�͗l�ł��������A������̗v�H�W�ґ������}���Ă����̂ŁA����s�����s���邱�ƂɂȂ����B

�@�ߌ�O���A�������͓��悵�����A�V��̕s���̂��߁A�n���ԍۂɊ�����������������A�@�̏d�ʂ𐳋K�ɑ������̂ŗ������P�b�g�i�q�`�s�n�j���g�����ƂɐS��D��ꂽ��A����ɗ��C���������̒����𗁂тāA���Ȃ�S�����h���Ă����悤�ł������B

�@�ނ͂��̔�s�@�̐��K���v���O����Ƃ��ď���s�̎����������悤�ɁA�t���b�v����ܓx���艺���邱�Ƃ����O���Ă����B

�@���̂��ߕ����������̂ŁA�������P�b�g�����I��ɋ}�ɐ��͕s���̍��o���N�����A�G���W�����i���Ă��܂����B

�@�u���[�L�̌����������̂ŋ@�̂͑���Â��ĊC���ɓ˓������B

�@�C�Â���ꂽ���䂪�Ȃ������͕̂s�K���̍K���ł������B

�@�x���ǐ��̈Èł̒��ŁA��X�͓O���~�o��Ƃɂ�����ƂƂ��ɁA�������ɓ@�����̎�z�������B

�@����ꂽ���Ԃ����Ԃ����߂ɉ�X�͋��z�����B

�@���������̓w�͂͂������p�ƂȂ����B���ꂩ��l���ڂɏI��ƂȂ�������ł���B

�@���܂ꂽ����́u�k�ԁv�́A�������ĉʊ��Ȃ�����ł��܂����B

�\�\�i�O�o�u���E�̍q��@�v���j�B

|

���Ƃ̃W�F�b�g�퓬�@��r�\

|

9 �W�F�b�g�퓬�@�u�Η��v top

�@�܂�ŏI���O�ɂ��āA���{�ɂ��W�F�b�g�@��s�̋L�^����x�ł��Ƃǂ߂Ă������Ƃ��邩�̂悤�ȁu�k�ԁv�̂��킽�������I���ł��������A��܋@�������ꂽ���́u�k�ԁv����@��������s�@���쏊�Ŋ����r��ɂ���A������@�͕����@�ɉ��C�̂��ߎ��������A��Z���ɑ���ꂽ�B

�@�u�k�ԁv�͍U���^�̂ق��A�O�Z�~���@�֖C��呕���̐퓬�@�^�A�����̗��K�@�^����ђ�@�@�^�̌v����������B

�@���Y�v��͓�\�N���܂łɒ����œ�Z�Z�@�A��B��s�@�A�����ۍH���A��Z���ȂǂŎO�O��@�A�����ČO��@�Ƃ������̂��������A�@�̂͂Ƃ������ق��̂��ׂĂ̓��{�@���l�G���W����襘H�ɂȂ邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă����B

�@�C�R�哱�́u�k�ԁv�Ƃ͕ʂɁA���R�ł��o���W�F�b�g�퓬�@�u�L201�v�̊J����i�߂��B

�@�@�̐v�́u�k�ԁv�Ɠ���������s�@�����A�v�͑S���ʂŁA�O�`�́u�k�ԁv��肸���Ƃle262�Ɏ��Ă����i�le262���Q�l�ɂ������瓖�R�����j�A����^�̋@�̂������B

�@����w���́u�k�ԁv�����x���A�\��N�\�ŁA������s�@���R�@�v���̏a�J�ށA��[���V�i�x�m�d�H�햱�j�A�X���Z�t�炪�S�����A�G���W���̓h�C�c�̂a�l�v003�����^�Ƃ����u�l��O�Z�v�i�����E�����j�܂��́u�l��O�Z�v�i�ΐ쓇�ʼnY�^�[�r���j�^�[�{�E�W�F�b�g���g����\�肾�����B

�@���̂��u�Η��v�Ɩ��Â����A���a��\�N�������{�Ƀ��b�N�A�b�v�R�����\��N�Ɉꍆ�@�����i��\�N�\�Ɉꍆ�@�A��\��N�O���܂łɈꔪ���@�܂Ŋ����Ƃ�����������j�Ƃ��������ŁA�o�}���I�������̂��畔�i����ɂ����������A�I��ł��ׂĂ͌�j�Z�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�Ȃ��A�L200�ԑ�̔ԍ��̓��P�b�g�@�i�����̓^�[�{�E�W�F�b�g�����P�b�g�̕��ނɓ�����Ă����j�ɗ^����ꂽ�@�̔ԍ��ŁA�C�R�́u�H���v�ɑ������郍�P�b�g�퓬�@���L200�A�����đo���W�F�b�g�퓬�@�u�Η��v���L201�������B

�@�܂��A�^�[�{�E�W�F�b�g�E�G���W���ɂ������čŏ��ɊC�R�������u�s�q�v�̓^�[�r���E���P�b�g�̈Ӗ��A�̂��ɗ��C�R���ꖼ�̂ƂȂ����u�l�v�͓����̂�����u�R�ă��P�b�g�v���Ӗ����A���P�b�g�ƃW�F�b�g�̗������܂�ł����B |

|

�@�s��́A�����̐l�X�̓w�͂����ׂĖ��ɋA���Ă��܂��A���Ƃ����ď����ɒx����Ƃ����Ƃ͂������ȒZ���ԂŊ����܂��͊����܂����ɂ��������{�̃W�F�b�g�@�ł���u�k�ԁv��u�Η��v���A�n�ォ��S���p���������Ƃ͎c�O�Ȃ��Ƃ������B

�@�Ƃ��낪�K���Ȃ��Ƃɔj����܂ʂ��ꂽ�u�k�ԁv�̈�@���A�����J�ɂ킽�萶���Ă����B

�@���a�l�\�l�N�i���Z��N�j�A��s���V���g���x�O�̃X�~�\�j�A�������q��F�������ٔ�s�@�W�Ϗ��̕Ћ��ɖh�K�����̂܂ܖ�ς݂���Ă����u�k�ԁv�������M�҂́A�傫�Ȋ��S�ɂƂ��ꂽ�B

�@���ꂩ�琔�N��A�X�~�\�j�A�������ق̗F�l���畜�����ꂽ�u�k�ԁv�̎ʐ^������ꂽ�����B

�@�Ȃ����G���W���͈��k�@�̕������Ȃ��A�i�Z�����m�����菬�����Ȃ��Ă���̂��C�����肾���A�@�̂��̂��͔̂������d�グ���Ă���A���{�ɂ��m���ɃW�F�b�g�@�����݂������Ƃ̐����ؐl�Ƃ��ẮA����ł��\���ł��낤�Ǝv��ꂽ�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |