|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

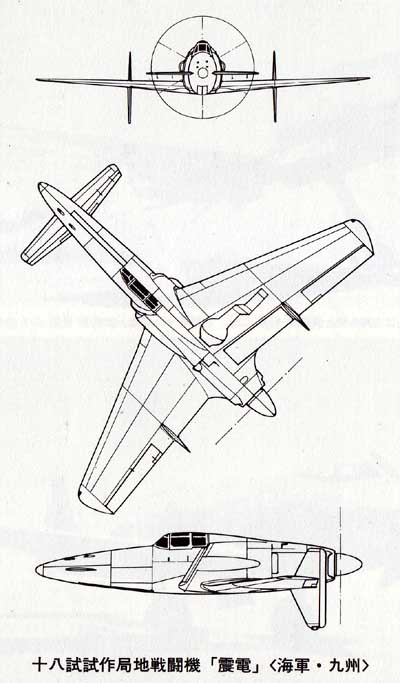

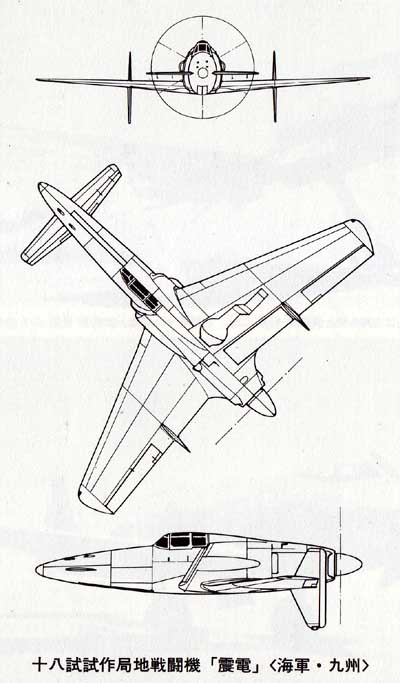

8 時速八〇〇キロに挑戦した「震電」

「飛行機設計者は操縦もできなければならない」

海軍機関科士官で飛行機設計者でもあった中島知久平大尉が、アメリカで技術修得のかたわら飛行機操縦を習った大正の昔はいざ知らず、設計者と操縦者は全く別という、それまでの通念をかえよう、と日本海軍が思いついたのは、太平洋戦争が始まってからだった。

貴重な技術者を一人でも多く確保しよう、と陸海軍は大学および専門学校の工科系学生を競って採り、軍服を着せて技術士官とした。

海軍では、その技術士官に、さらに飛行機操縦を習得させることにより、設計者としての能力を高めようとしたのであるが、狙いは正しかった。

複座あるいは双発以上の飛行機では設計者も同乗して、色々な感覚をつかむこともできるが、戦闘機のような単座の小型機では、それができない。

最も、中島の小山技師などは、九七戦の狭い胴体に同乗したこともあるようだが、それとて実際に自分で操縦桿を握って、じかに伝わってくる操縦感覚には、はるかにおよばない。

設計者はパイロットのいうことを聞いてそれを分析し、自分の設計にフィードバックするのだが、完全な意志の疎通というのはむずかしく、互いにイライラすることも生じる。

設計者がパイロットであれば、そういう悩みは解決する。

1 エンテ型で八〇〇キロを top

鶴野正敏技術大尉は、海軍が正規に養成した“エンジニア・パイロット”第一号で、彼のやった仕事は、おそらくレシプロ・エンジン機の最後をかざるものといっていいだろう。

海軍が、最高速度四〇〇ノット(時速七四一キロ)以上という、当時としてはかなり思い切った高速戦闘機の試作要求を、民間会社ではなく空技廠という、いわば身内にだしたのは昭和十八年はじめのことだった。

陸軍でもキ78「研三」やキ64の性能向上案で、時速八〇〇キロの計画はあるにはあったが、あくまでも計算上のことであって、実機の製作にはとりかかっていない。

ピストン・エンジンのピストン速度やプロペラ翼の限界速度などから考えて、水平飛行で時速八〇〇キロをだすことは、ほぼ限界と考えられドイツ、イギリス、アメリカなどでは、そろそろロケットやジェット機の研究が進められていた。

時速七〇〇キロから八〇〇キロにかけての速度の“壁”がいかに厚かったかは、一九三九年(昭和十四年)八月にメッサーシュミットMe109R速度記録機が三キロのテスト・コース上で樹立した七五五・一一キロの世界速度記録が、その後五年ちかくもピストン・エンジン機によって破られることが、ついになかった事実からも理解できよう。

日本でも、いくつかの速度向上のための新しい機体の計画が試みられ、川崎のキ64もその一つであったが、出力向上にたよるほかに空気抵抗を減らすための機体形式として、双胴あるいは先尾翼による推進式が有力と考えられた。

立川飛行機のキ94Ⅰ型、三菱の十七試局戦「閃電」、満州飛行機のキ98などが、いずれもエンジンを胴体後部に収容して推進式プロペラをまわし、尾翼を二本のビームで支持する方法(立川のキ941型のみ胴体前部にもエンジンがある双発型)を採用したのに対し、鶴野大尉は先尾翼式が有利であると判断した。 |

1939年8月、775.11キロの世界記録をつくったMe109Rと

ベンデル操縦士(機上)、メッサーシュミット博士

|

機首にプロペラとエンジンを装着するこれまでの牽引プロペラ式単発機とは逆に、エンジンおよびプロペラを後にもっていくことにより、前部胴体を理想的な形に整形して空気抵抗をへらし、胴体との干渉がなくなってプロペラ効率が向上する点では、双胴式も先尾翼式も同じだが、後部にある尾翼を支えるために主翼から二本のビームを張り出さなければならない双胴式は、表面積がふえて摩擦抵抗が大きくなる不利がある。

主翼を後に下げ、水平尾翼を前にもっていって胴体前部からじかに張り出寸ようにすれば、空気抵抗や構造重量減少の妨げになる二本のビームを省略することができる。

エンテ型、またはカナード型とよばれる先尾翼型のこうした利点を鶴野大尉は熱心に主張し、時速八〇〇キロを達成するには、これ以外にないことを上層部に訴えた。

先尾翼機としては古くライト兄弟が飛んだ機体をはじめ、いくつかの前例があるにはあったが、日本では経験がないところから、その操縦性と安定性について危ぶむ声が多かったのは当然のことである。

2 グライダーで特性実験 top

鶴野大尉は自分の説が正しいことを証明するためエンテ型(エンテはドイツ語の「鴨(かも)」の意味)のモーター・グライダーをつくった。

MXY6と名づけられたこのグライダーは、鶴野大尉の構想による「震電」戦闘機とそっくりの外形をもち、日本内燃機製の「せみ」一一型二二馬力エンジンが装備されていた。

機体はヨットなどをつくって木工に経験のふかい茅ヶ崎製作所で三機つくられ、実験のため横須賀航空隊に運ばれた。

横須賀では、まず自動車による曳航テストからはじめられたが、曳航金具の取付位置が悪かったために機首下げのモーメントがはたらいて離陸できず「飛行機ではなく“歩行機”だ」とヤジられた。

この問題はフックの位置をかえることですぐに解決、機体を横須賀よりずっと広い木更津に移してテストを行なった。

航空隊の訓練の合間をぬって、九七艦攻に曳航されて空中に上がった「震電」グライダーは、高度五〇〇メートルで離脱すると自力で飛行した。

操縦は、ほかならぬ鶴野大尉自身で、彼はこの飛行によって、この先尾翼機が操縦性や安定性に、何の不安もないばかりか、失速しにくいこと、失速特性のよいことをも確認し、自分の主張にいよいよ自信をもった。

残る問題は、実機となった場合に翼幅の小さい機体に強力なエンジンと大直径の六枚プロペラをつけたときのカウンター・トルク(プロペラの回転方向と逆の方向に機体軸を回そうとする力)の、機体の横の釣合におよぼす影響と、プロペラが後にあるための搭乗員の緊急脱出をどうするかだけであった。

この成功は、それまで懐疑的だった上層部をも納得させ、「震電」計画が本格的に動きだした。 |

|

|

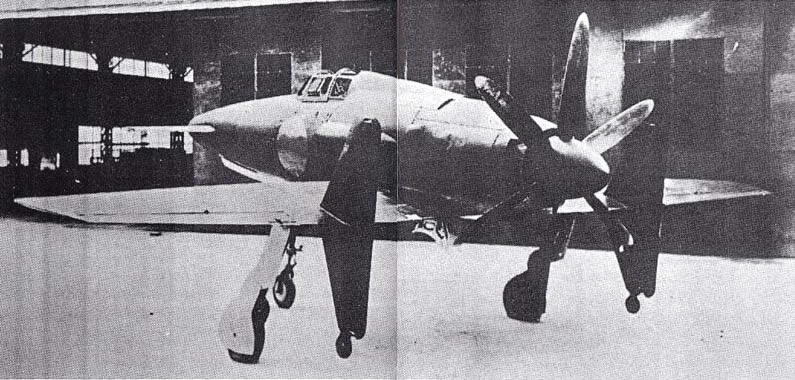

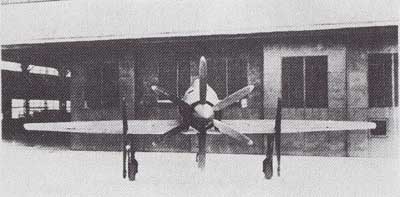

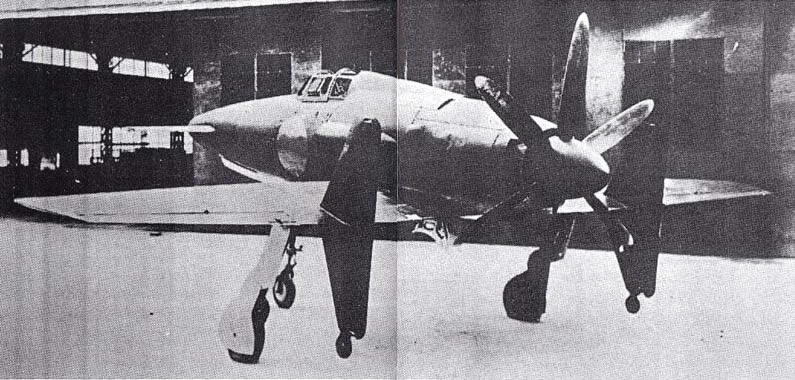

十八式局地戦闘機「震電」、プロペラが後ろにあるのが特徴

斜め後方から見た「震電」

|

3 特異な機体設計で超重武装 top

昭和十九年六月、鶴野大尉はY6モーター・グライダーにたずさわった空技廠の製図員たちとともに九州飛行機に移り、会社の全面的な協力のもとに設計・試作にとりかかった。

九州飛行機は、主として練習機などを手がけていた会社で、戦闘機などは全く未経験だったが、空技廠や大手各社の設計部門が手いっぱいであるところからわりあてられたものである。

高々度夜間戦闘機「電光」の試作を、これも戦闘機に経験のない愛知航空機にやらせたのと事情が似ている。

「震電」の最大の特徴は、なんといってもエンテ型の主翼と前翼の配置だが、平面形を見ると機首に小さな水平翼、後方に約二〇度の後退角のついた主翼があり、ピストン・エンジンとプロペラのかわりにジェット・エンジンをのせても、そのまま通用しそうな高速向きの形だった。

普通の飛行機は、主翼平均弦長の三〇パーセント前後に重心があるが、エンテ型では前翼と主翼の間にあるのが特徴で、前後の翼をうまく使って広い範囲の迎角の変化に対応することができ、これによって失速に入りにくく、入ってもすぐに回復するという性質がある。

前翼の後半分はフラップになっていて、主翼のフラップと連動するが、ある迎角以上にフラップを下げたとき前翼が失速しないよう、翼内にスラットが組み込まれていた。 |

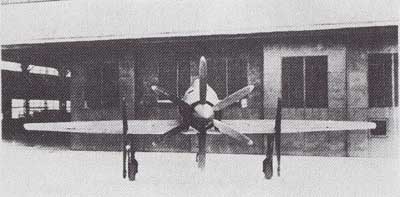

前方から見た「震電」

後方から見た「震電」

|

普通の飛行機の水平尾翼に相当する前翼は、効率がよいので極端に面積が小さく、この昇降舵の上下と機首の上下運動との関係は、普通の飛行機とは全く逆である。

つまり、普通の尾翼の場合は昇降舵の上げ下げは機首の上下と一致するが、先尾翼の場合は昇降舵が上に動くと機首が下がり、下に動くと機首が上がる。

もちろん、操縦桿の操作と機首の上下は一致するようになっていた。

垂直尾翼は、左右主翼のそれぞれほぼ中間につけられ、大きな迎角をとって離着陸する際に垂直尾翼下端が地面に接触するのを防ぐため小さな車輪がつけられていた。

強力なプロペラのトルクのため、機体がプロペラ回転と反対の方に傾こうとするカウンター・トルク対策としては、操縦桿はニュートラルの位置に保持されていても、補助翼が自動的にトリム(修正)舵角をとって横転を防止するよう方法がとられた。

戦時中のことなので、搭乗員の安全などは、今のように真剣に考えなかった時代だが、それでもパイロットが脱出時にプロペラで叩かれないよう、プロペラ軸に仕込んだ火薬式作動筒で、六枚のプロペラ羽根を軸ごと吹き飛ばすようになっていた。

このほかパイロットの防護として、防弾ガラス一九キロ、防弾鋼板六五キロによってパイロットを前後から防護し、燃料タンクは二二ミリの防弾ゴムで覆った上に消火装置もあり、日本の戦闘機としては防弾装備に試十分な配慮がなされていた。

主脚は支柱だけで一・八メートルもある長いものだったが、中島の艦上偵察機「彩雲」と共通とし、日本としては余り前例のない三車輪式の前脚は、むずかしい機構を当時、空技廠で試作した十八試陸上偵察機「景雲」に使われていたのをそのまま真似した。

エンジンは最初、「烈風改」と同じ三菱のハ43(MK9系)42型の予定だったが、入手困難だったところから中島のハ45「誉」42型に変更され、計画では高度八七〇〇メートルで最高速度四〇五ノット(時速七五〇キロ)、上昇時間八〇〇〇メートルまで一〇分四〇秒、実用上昇限度一万二〇〇〇メートルの性能を出すことになっていた。

主翼面積は零戦52型の二一・三メートルより小さい二〇・五平方メートルだが、総重量は零戦52型甲の約二・七トンにたいし約五トンで、翼面荷重は日本海軍機として初めて二〇〇(キログラム/平方メートル)をこえ、従って着陸速度も一〇〇ノット(時速一八五キロ)と、これまた異例の高速となった。

シャープな機首には、当時の単座戦闘機としては最強力の十七試三〇ミリ機銃四挺が装備されていたが、これは兵器の進歩や戦訓などにより、色々な武装をほどこした他の機首とそっくり交換できるようになっていた。

機銃の作動は油圧、発射は電気式で、マガジンは弾丸の補給が楽にできるよう四個が共通になっていた。

弾は合計二四〇発で、発射速度は、一挺につき毎秒九発、四挺で三六発であった。

従って連続して発射すると七秒たらずで射ちつくしてしまうことになるが、そのかわり一発あたればB29でも容易に撃墜できる威力をもっていた。

機銃の位置が機体中心から遠くなる主翼内装備や、プロペラの間を通して射つ不便さもなかったので、機首の機銃集中装備は命中精度の点で有利であり、取付けや整備も楽だった。

ただし、薬莢を機外に捨てると、後方のプロペラに当たる恐れがあるので、わざわざ機内の箱に回収してもち帰らなければならない不便さはあった。

4 時速八〇〇キロは可能だったか top

「震電」の試作一号機は、間もなく終戦という昭和二十年七月末に完成し、八月三日、会社のテスト・パイロット宮石飛行士によって初飛行に成功した。

脚を出したままの飛行だったが、福岡の市民たちは低空を飛ぶ前後が逆になったような異様な機体を、驚きの目で見上げたといわれる。

試験飛行は三日に引きつづき、福岡県蓆田陸軍飛行場(いまの板付飛行場)で、六日と九日の二回にわたって行なわれた。三回の飛行時間の合計は四五分で、いずれも脚はだしたままで本格的な試験飛行は行なわれなかったが、操縦は容易だったようである。

九州飛行機は、この頃対潜哨戒機「東海」の量産をしていたが、「震電」のテストと並行して量産を進める準備が進められ、工場の半分はすでにこの仕事にとりかかっていた。

従って終戦の日には武装をつけた二号機がほとんど完成し、三号機以下も組立ラインでその姿を整えつつあった。

米軍は諜報によってこの「震電」の存在を知っていたらしく、戦後ほかの多くの機体とともに一号機が航空母艦でアメリカ本国に送られた。

この機体は三回目の試験飛行の際に破損した部分がそのままだったので、果たしてアメリカでテストが行なわれたかどうか不明である。

日本海軍がレシプロ・エンジンとプロペラの組み合せによる最後の七〇〇キロ級高速戦闘機として期待した「震電」は、ついにその真価を問う機会もないままに終ってしまったが、アメリカでも同じような発想のエンテ型戦闘機力-チスXP55「アセンダー」をひと足先の一九四三年に完成していたが、空力設計の失敗で開発中止になっている。

空力設計の面では、外形図や写真を見でも「震電」の優れていることはわかるが、時速七五〇キロから八〇〇キロをねらうのに、この形がベストであったかどうかには疑問が残る。

|

ノースアメリカンP-51戦闘機

|

「震電」が多大な期待のもとに本格的な設計・試作にとりかかったのは昭和十九年二九四四年)六月だが、アメリカではそれよりわずか二ヵ月あとの八月三十日、時速七〇〇キロをこえるグラマン「ペアキャット」の原型XF8F-1の試験飛行に成功しているし、陸軍の戦闘機となるとそれより二年も前に「ムスタング」の前身であるノースアメリカンXP51Bがテストで時速七〇〇キロをこえて関係者たちを喜ばせている。

XF8F-1はすぐに試作記号のXが取れて生産型のF8F-1となり、気筒温度の上昇を防ぐ水噴射によって最高速度七三三キロを得ている。

|

グラマンF8F-2「ペアキャット」艦上戦闘機

|

また、アメリカ陸軍のリパブリックP47「ザンダーボルト」D型を軽量化したP47Jは、同じ年の八月五日にプロペラ機として最速の水平時速八二二キロをマークし、「ペアキャット」もテスト中に八〇〇キロを越えたといわれる。

もちろん、この速度が戦闘時に常用されるわけではなく、テスト時には比較的軽荷重状態で飛行したと考えられるので、一概にはいえないが、少なくとも確実に大出力が出せるエンジンがあったこと、それに使われる良質の燃料とオイルが確保されていた点で、条件的にアメリカが有利であったことは確かである。

戦後、日本からアメリカに渡った多くの日本機のほか、戦場で捕獲した日本の軍用機も数多くテストされているが、戦後数年たってから発表されたレポートによると、昭和十四年(一九三九年)の計画である「雷電」は二一型で時速六七一キロ(高度五〇六〇メートル)、同じく昭和十四年の計画である陸軍の三式戦「飛燕」(キ61)はキ61Ⅱ型で六八五キロ(高度八五九〇メートル)、昭和十六年の計画である四式緘「疾風」(キ84)は六八九キロ(高度六一〇〇メートル)となっており、上昇力その他もふくめ含めて、いずれも計画値を上回る高性能となっている。

従って、あれこれ考え合せると、良質な燃料とオイルの使用が可能で、エンジンが予定通りの性能を発揮するものと仮定すれば「震電」は、時速八〇〇キロをねらう可能性を秘めたプロペラ機の一つになったかもしれない。

top

**************************************** |