|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

9�@�z�̖ڂ����Ȃ������ς��^����@

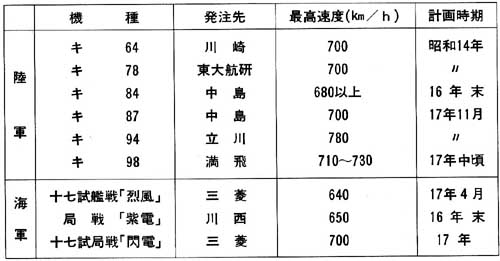

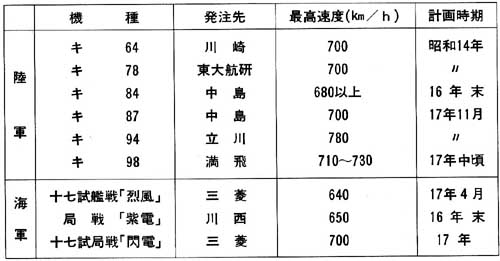

�@�����m�푈�J��O��A���Ȃ킿���a�\�Z�N������\���N�����̓��{���C�R����퓬�@�̍ō����x�̗v���A�������͌v����L����ƁA�E�̂悤�ɂȂ�B

�@����ɂ��ƁA�������Z�Z�L���Ƃ����̂��A�ꉞ�̓��B�ڕW�ł���A���̓_�ł͉��ĂƂ������ĕς�Ȃ��B

�@�Ⴄ�͓̂��{�ɗǂ��t�⎮�G���W�����Ȃ��������ƁA��Z�Z�Z�n�͋��̑�o�̓G���W���̊J�����x��Ă������ƂŁA���̂��߂ɐ��������Ȑv��]�V�Ȃ����ꂽ�B |

���{�̍����@�̊J��

|

�@�X�s�[�h�𑝂���i�Ƃ��ẮA�G���W���o�͂𑝂����Ƃ̂ق��A�@�̂���C�͊w�I�ɐ������ꂽ���̂Ƃ��A��C��R���ł��邾�����炷���Ƃ��L���ŁA��o�̓G���W���̎��p�������ď����Ɋr�ׂė���Ă������{�ł́A�@�̐v�̕��ł����₤�ׂ��A��͓I�Ȗʂƌy�ʐv�ł́A�ނ���O�������̂����̂��������B

�@�������A���x�����Z�Z�L����ɂȂ�ƁA�@�̂̋�͐v�̖ʂł��A����܂ł̂����Ƃ͈�����A�V�������݂�K�v�Ƃ���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����l�����i���I�Ȉꕔ�̋Z�p�ҁA���ɎႢ�C�s�̋Z�p�҂����̊ԂɋN�����B

�@���ƈ��m�ł����Ă����_�C�����[�x���c�n�̂��̂����t��G���W���������Ȃ��������{�ł́A���ʖʐς̑傫�ȋ��G���W�����@��ɑ��������ꍇ�̋�C��R�̌����ɂ́A���Ȃ�_�o���g���Ă����B

�@�J�E�����O�̑O�ʂ��ׂ����ڂ�A�v���y�������������A�t�@���ɂ���ċ�����p���s�Ȃ����Ƃɂ���ċ@��̌`�͂悭�Ȃ������A�G���W���̐U�����Œ����ԋ�J�����u���d�v�Ȃǂ́A���̑�\�I�ȗႾ�낤�B |

������p�t�@���������u���d�v�̃G���W����

�������ɂ��v���y����O�ɏo���@����ׂ����Ă���

|

2 ���i���v���y���̗̍p top

�@�t��G���W���Ɋr�ׂāA���ʖʐς��傫�����G���W���̋�C��R�����炷���@�Ƃ��ẮA�G���W���̌㕔�ɔz�u���A�v���y������ʼn��Ƃ��l������B

�@��������Ƌ@��̌`�����ꂢ�ɐ��^���邱�Ƃ��ł��邾���łȂ��A�Ί�������ɏW�����ē��ڂł���B

�@�܂��A�v���y���̌�ɓ��̂Ƃ����ז����̂��Ȃ��̂ŁA�v���y���������悭�Ȃ�B

�@���͐����������ǂ����邩�����A�������A������A�v���y����]���������Ď嗃�����{�̃r�[���i�����͂�j������ɂ����Ďx����Ȃǂ̎O�ʂ�̕��@���l������B

�@�A�����J�̃m�[�X���b�v�ł͖�������������Ɍ����������A�v���y���@�ł͂Ȃ����A�h�C�c�̃��b�T�[�V���~�b�g�le163���������������B

�@���{�ł́A���Ƃ̓�̕��@�����s�Ɉڂ���A��͑O�͂̊C�R�\�����ǐ�u�k�d�v�ƂȂ�A������̓�{�̃r�[���ɂ��o�����i���ۂ͎O���Ƃ����ׂ������j���A�܂����������ė��C�R�Ŏ�グ���A�L98����я\�����ǐ�u�M�d�i����ł�j�v�ƂȂ����B

�@�J��̗��N�A���a�\���N�̔����A���R�͖��B��s�@�ɂ������A��������`�̐퓬�@�̎�����w�������B

�@�G���W���̌㕔�Ɏ��e���ē��̂̌`������t�@�C�����A�v���y���㗬�̈��e�����Ȃ����Ɠ����ɁA�@��ɑ���a�̉Ί�𓋍ڂ���Ƃ����A�o�����i���̗��_�������퓬�E�P���p�̌����@�ł������B

�@���B��s�@�͖��B���ʂŎg���R�p�@��������������ړI�ł���ꂽ���B���B��̔�s�@���[�J�[�ŁA��V�̋@�̍H��ł͋㎵����A�ꎮ��u���v�A�S���d���u�ۗ��v�Ȃǂ̐��Y���s�Ȃ��Ă����B

�@���Ђɐv��������������A�܂����B�Ŏ���܂ł͖����Ƃ������ƂŁA�Ⴂ�Z�p�҂����̋Z�p����̈Ӗ����ӂ��߁A�����o�[�̑唼�͗���̑�ꗤ�R�q��Z�p�������i�ꌤ�j�Ɉڂ�A�����Ƃ��Ė�����ʔǂ��`�����Ă����B

�@���R�ł́A�菉�߂ɌŒ�r���̏P���@�L51�������r�ɂ���L71�̎������点���B

�@���Ƃ��A���ʂ��ǂ���̗p���Ă���Ă��悢�Ƃ��������x�́A�]����҂�����Ȃ������Ƃ͂������̂́A���ʂ͂�͂�ǂ��Ȃ������B

�@�ŏ��͋r�����܂��������܂��A����ƈ������ނ悤�ɂȂ��Ă݂�Ɛ��\�͌Œ�r���̃L51�Ƃ������ĕς炸�A����O�@�����őł����Ă��܂����B

�@�L98�̐v�͐v�����̗ь��Z�t�݂�����喱�҂ƂȂ��Đi�߂�ꂽ���A���a�\���N�ɓ����āA�q�Z���тƂ��ė��R�ɏ��W����Ă�����c�e���Z�t�i���{�q��ꖱ�j�����A���A������ʔǂƂƂ��ɖ��B�ɂ��ǂ��Ė{�i�I�Ȑv���J�n���ꂽ�B

�@�Ƃ����Ă��A�v�����o�[�͑唼���o���̂�������\�ΑO��̍H�Ƒ�w�o����������A�w�������c�A�ї��Z�t�̕�����ς������B

�@�������A����ł͋㎵���퓬�@����K�@�ɂȂ����L79�i�������K�@�j�̐v�������i�s���ł���A�p�C���b�g�̑�ʗ{���̕K�v����L79���D�悳�ꂽ�̂ŁA�Ƃ����L98�͒x�ꂪ���������B

�@�����A��҂����̔M�ӂ������₢�A���a�\���N���ɂ͑�ꎟ����͌^�����������B

|

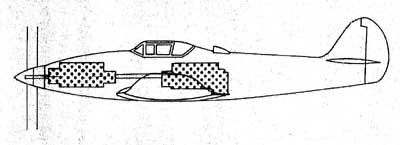

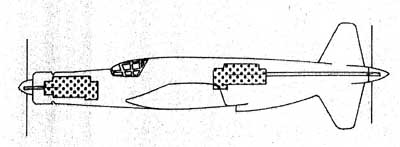

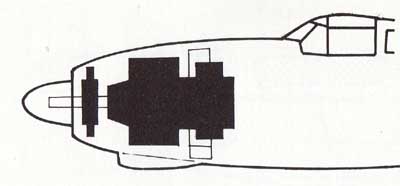

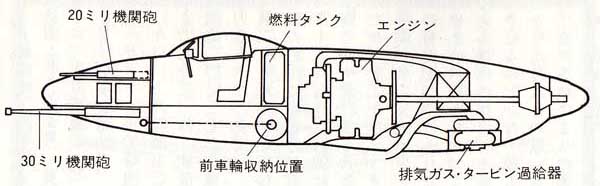

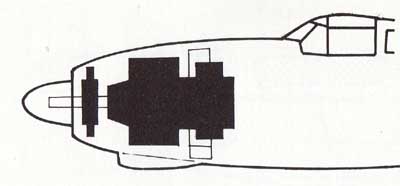

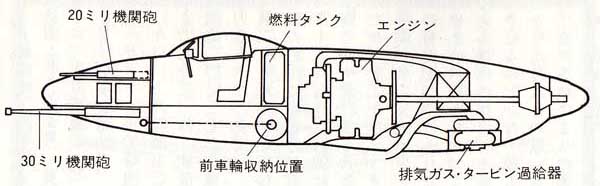

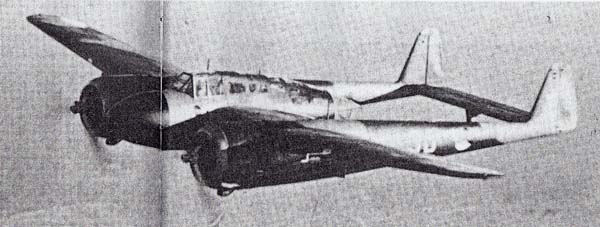

�L98����퓬�@�̓��̍\��

|

3 ���B�ŊJ�����ꂽ�L98 top

�@�o�����i���ɂ́A�������̗��_�����锽�ʁA�}�C�i�X���ʂ��\�z���ꂽ�B

�@���ɁA���ʂ̒P���퓬�@�ɂ���ׁA�������x����r�[���̂Ԃ��@�̕\�ʐς��ӂ���̂ŁA�\�ʖ��C��R���傫���Ȃ�A�`���R������������H���Ă��܂����ꂪ�������B

�@����ɁA�d�ʂ��ӂ��邱�ƁA���̂̒��Ɋ��S�ɓ����Ă��܂����G���W���̐����̖��A�p�C���b�g�̒E�o���ǂ����邩�A�O�ԗ֎��ɂ������߁A�������̂����̋@��グ�Ńv���y�����n�ʂ�@���͂��Ȃ����ȂǁA�S�z�̎�͂��Ȃ������B

�@��ꎟ����͌^�����������i�K�ŁA�����G���W�����O�H�n211�i�t���J���p��쓮��i�ߋ���t�j����r�C�K�X�E�^�[�r���ߋ�����̃n211���i�n43�U�^�j�ɕύX���邱�ƂɂȂ�A���Ȃ�̐v�ύX���s�Ȃ��A���炽�߂ē��̂����̎���͌^�R�����s�Ȃ�ꂽ�̂͏��a�\��N�H�ɂȂ����B

�@�r�C�K�X�E�^�[�r���̑����́A���߂Ă̌o���Ƃ����ē��{�̔�s�@���[�J�[�ł́A�ǂ�����J�������A�L98�ł͗���̃L94�U�^���l�G���W������̓��̉��ʂɔz�u���A�G���W���ƃv���y���̊Ԃ̉������Ő��܂ꂽ�X�y�[�X�ɂ͉ߋ���A���ԗ�p��Ȃǂ����e����Ă����B

�@���̂̓G���W���̊O�a���O�Z�~�����킸���ɑ傫����l�܁Z�~���́A�قڐ^�~�ɂ������f�ʂŁA�G���W��������p�t�@���̋�C������́A�������ł���C��R�����炷���߁A���o���ł͂Ȃ��A���̕\�ʂɕ����̊J�������݂����Ă����B

�@��c�Z�p�����́A����q��w�ȍ݊w���ɂ́A�J��Y�����̂��Ƃőw�����̌�������ł��������ɁA���̃L98�̎嗃�f�ʂɂ́A�������w�������̗p���A���̂̊O�`�ɂ��O��ɑw�����f�ʂ̋Ȑ��̈ꕔ���g���ċ�C��R�̌������͂����Ă����B

�@�ς��Ă���̂̓p�C���b�g�̓�����@�ŁA�p�C���b�g�͓��̑O�����ʂ̑O�r���e������o���肷��悤�ɂȂ��Ă����B

�@���E�o���ɂ́A�܂��O�r�����o���Ă��牺���ɒE�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���h���J���ď���ɒE�o���邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��Ă������B |

|

�@�����̖�S�I�ȐV�������݂荞�݂Ȃ���A�Ⴂ�m���l�X�̎�ŃL98�́A���̑S�e�𐮂��������B

�@�S�����E��Z���[�g���A�S�����E�l���[�g���A�S���l�E�O���[�g���A�嗃�ʐϓ�l�������[�g���A���d�ʎl�E�܃g���i���K�j�A���ʉd�ꔪ���L���A�n�͉d��E�����i�L���O�����^�n�́j����ȏ����ŁA�ő呬�x�͍��x�ꖜ���[�g���Ŏ�������Z�`���O�Z�L���A�㏸���Ԍ܁Z�Z�Z���[�g���܂Ōܕ��O�Z�b�A�����͓�Z�~���@�֖C���ɎO���~���@�֖C���̋��͂Ȃ��̂������B

�@�����͌^�R���������A�ꍆ�@�̎���ɒ��肵������̏��a�\��N�\�����A�a29�ɂ���V���P�Ŗ��B��s�@���傫�ȑŌ������������A����\�N���X�ɂ͍�Ƃ��ĊJ�A�H�̊����߂����ĊW�҂����̓w�͂�������ꂽ�B

�@�������n�ƈ���čL��ȑ嗤�ł��閞�B�̒n�́A���ɐ푈��Y�ꂳ����̂ǂ��Ȉ�ʂ����������A��\�N���������̎v���������Ȃ������\�A�̎Q��ɂ��Í��Ɖ������B

�@��Ăɍ����������ĐN�������\�A�R�ɂ������A���Đ������ւ����֓��R����͂�ΕĐ�ɓ]�o�����Ď蔖�Ƃ����Ă͎����������A�₪�Ĕ����\�ܓ��̏I����}���邱�ƂɂȂ����B

�@���쒆�̋@�̂�}�ʂ́A�\�A�R�̐N���̕�ƂƂ��ɁA�G�̎�ɓn��̂�����邽�ߏċp����A���̊��S�Ȏp����x�������Ȃ������ɏ����������B

�@�����炭�A�ǂ̔�s�@��Ђ̐l���������A�I��ɂ��h�_��������ꂽ����̋Z�p�҂����ɂƂ��āA�L98�͂��������̂Ȃ��S�̒��̕����ł���ɈႢ�Ȃ��B

�@���R�q��Z�p����������A��c�Z�p�������͂��ߖ���̊m���l�X�ƐڐG�����v���o�����M�҂ɂƂ��Ă��A�L98�͖Y����Ȃ��@�̂̈�ł���B

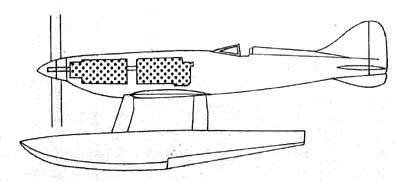

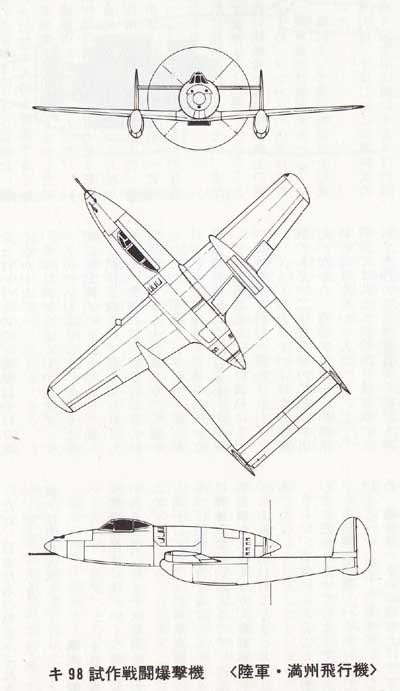

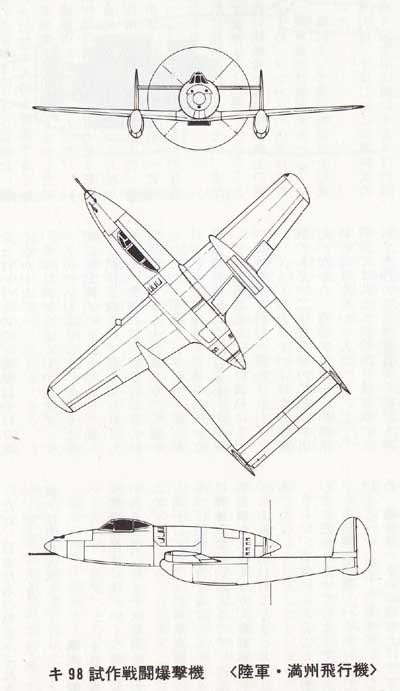

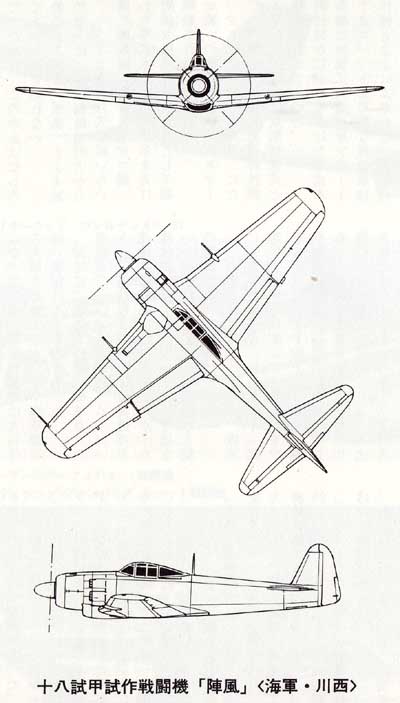

4 �\�����ǒn�퓬�@�u�M�d�i����ł�j�v top

�@���R�����B��s�@�ɑo�����i�^�̃L98�̎�����w���������a�\���N�A�C�R���܂������悤�ȍ\�z�̐퓬�@���v�悵�Ă����B

�@���̔N�A�C�R�͏\�����Ƃ��ĎO��̐퓬�@������A�O�H�Ɛ쐼�ɖ������B

�@�O�H���`7�l1�u�v�Ƃi4�l1�u�M�d�v�̓��A�쐼���i3�j1�ŁA�O�H�̂`7�l1�͂`�L���������悤�Ɋ͏�퓬�@�A�i4�l1�Ɛ쐼�̂i3�l1�͂i�L���������悤�ɗ���퓬�@�������B

�@�쐼�̂i3�j1�͍��X�x���\���v������A�͐�̂`7�l1�ɂ������ė���̍b��Ƃ��čl����ꂽ�@�̂����A�v��̒i�K�ň�N���炸�Œ��~�ƂȂ�A�G���W���������Ă��炽�߂��\�����b��u�w���i����Ղ��j�v�i�i6�j�j�Ƃ��čăX�^�[�g�������̂́A���a�\��N�H�̎���@�����ŏ����Ă��܂����^�̂Ȃ��@�̂������B

�@�ł��A���̍��쐼�ł͕ʌn��̐���퓬�@�u�����v�i�m1�j1�j�̔��W�^�ł��闤��퓬�@�u���d�v�V���[�Y�i�m1�j1-�i�A�m1�j2-�i�j���J��������������A���̒��~�͂ނ���~���ł����������m��Ȃ��B

�@�O�H�̂`7�l1�u�v�Ƃi4�l1�u�M�d�v�́A�قړ����i�s�̌`�ŁA����͋�Z���͐�ȗ��̖x�z��Y�Z�t�A�����́u���v�A���Ȃ킿�뎮����ϑ��@�Ŗ�������������h���Y�Z�t���喱�҂Ƃ��Đv���J�n���ꂽ�B

�@�u���v�̉����Ƃ������ׂ��I�[�\�h�b�N�X�Ȃ`7�l1�u�v�ɂ������āu���v�����������Z�t�̂i4�l1�u�M�d�v�͑o�����i���Ƃ������قȌ^���ł������B

�@����Z�t���ȑO�Ɏ肪�����뎮����ϑ��@�͕��t��l���P�t���[�g�ŁA�A�N���o�b�g���\�ȕ��t�Ō�̌���@�Ƃ�Ԃɂӂ��킵���������@�̂������B

�@���̍���Z�t����]���āA���̂悤�Ȏv�����Ďa�V�ȋ@�̂��A���������ׂĂɎ肪�����O�H����邱�ƂɂȂ����̂́A�P���퓬�@�ɑ���a�̉Ί�𓋍ڂ���Ƃ����A�C�R���̋����v�]�ɂ����̂ł������B

�@�����ɁA���̔�s�@�ɗv�����ꂽ���x���Z�Z�Z���[�g���ŎO���Z�m�b�g�i�������Z�l�L���j�Ƃ����ō����x��B�����邽�߂ɂ́A�]���ƈ�����@�̌^���Ƃ���K�v������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����l�������A�C�R�ƎO�H�̗��҂ɂ������悤���B |

|

�@���̍l���͓��{�����łȂ��A���Ăɂ��������悤�ŁA��̃L98��u�M�d�v��菭���ȑO�ɃA�����J�ł��o���f�B�Ђłw�o54�Ƃ����P���o�����i���̎���퓬�@�̊J�����͂��߁A���l�O�N�i���a�\���N�j�ꌎ�ɏ���s���Ă��邵�A�̂��ɃW�F�b�g�����ꂽ�X�E�F�[�f���̃T�[�u�i21�`�퓬�@���A�����^�����̗p���Ă����B

�@�܂��A�C�M���X��R�����l�O�N�㌎�ɔ������Ԗڂ̃W�F�b�g�퓬�@�f�E�n�r�����h�u�o���p�C�A�v���A��͂�o���ł������B |

�R���\���f�[�e�b�h�E�o���e�B�w�o-54

|

|

�X�G�[�f���̃T�[�u�i21�`-1�퓬�@

|

�f�E�n�r�����g�u�o���p�C�A�v�W�F�b�g�퓬�@

|

�@���̎���A�������Z�Z�L�����甪�Z�Z�L���Ɍ����āA�v���y���@����W�F�b�g�@�Ɉڂ肩���A�q��Z�p���傫�ȓ]�@�ɂ���������������ł���A�o�����i���Ƃ����@�̌^���́A���̕ω��ɑΉ����邽�߂̈�̎��݂ł������Ƃ����悤�B

�@�L98����сu�M�d�v�ƂƂ��ɁA�����ЂƂ̑o���̋@�̂����������s�@�̃L94�T�^�́A�O�̓�@�Ƃ͈���đo���������B

�@�Ђƌ��ɂ����A�L98�̒������̂̓����ɃG���W��������������o���^�ŁA�@��ɑ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����Ί�𐅕��������x����r�[����[����ю嗃���Ɉڂ������̂ƍl����悢�B

�@�{�@�ɂ��Ă͑�O�͂ŏq�ׂ��B

�@���������ς����@�̌^����G���W�������@�́A�s�X�g���E�G���W���ƃv���y���̑g�ݍ����ɂ���s�@�̐��\���A���낻�딭�B�̌��E�ɒB�����ƍl����ꂽ����E���̖����ɁA���̑ŊJ��Ƃ��Ċe���Ŏ��݂�ꂽ���̂����A���p�����ꂽ�̂͑��c�Ȃ̑O��ɃG���W������z�����o���^�i�L94�T�^�Ɠ����j�̃t�H�b�J�[�c23�����邾�����i����������O�j�A���Ƃ͂���������s�ɏI���Ă���B

�@�s�X�g���E�G���W���̑�o�͉����i���ƁA�W�F�b�g�E�G���W���̏o���ɂ���ăp���[�A�b�v�̕ǂ��A�ꋓ�ɔj��ꂽ���ƂȂǂ���A�����Ċ���M������Z�p�I�Ȗ`�������������肷��K�v���Ȃ��Ȃ�������ł���B

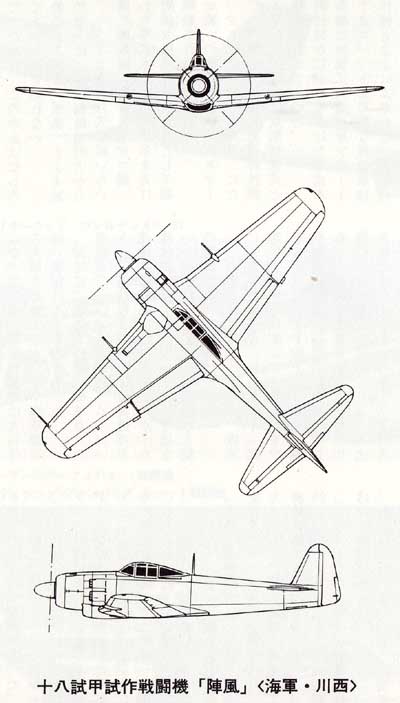

6 �����̑o���o���@ top

�@�o���̐퓬�@�ŁA��X���{�l�ɂƂ��ĖY����Ȃ��@�̂̓A�����J���R�̃��b�L�[�h�o38�u���C�g�j���O�v���낤�B

�@����Ŋ����B��̑o�����퓬�@�������o38�͑o���ŁA�L94�U�ƈ���ăG���W���������������x����r�[���̐�[�ɂ��ꂼ���t�����Ă����B

�@���ʂ̑o�������@�̓��̌㔼���`������A�����ɃG���W���E�i�Z�����������Đ����������x����悤�ɂ����ƍl���Ă��悭�A�o���Ƃ͂����I�[�\�h�b�N�X�ȋ@�̂������B

�@���̔�s�@�̌v�悪�n�܂������O���N�����́A�A�����J�ł��܂���Z�Z�Z�n�͋��G���W�����Ȃ������̂ŁA�퓬�@�̑��x����̂��߂̏o�͋�����Ƃ��đo�������l����ꂽ���̂ŁA�����悤�ɑo���ɂ��ďo�͋������͂��������̂ɊC�R���O���}���e5�e�u�X�J�C���P�b�g�v���������B

�@������͑o�����ł͂Ȃ��A�嗃�O�ʂɃG���W����ڋ߂��ē�Ȃ�ׁA���̂͌�ނ��Čォ��嗃���p�b�N�����킦����قȌ`�������B

�@���b�L�[�h�o38�̎���ꍆ�@�w�o38�͈��O��N�i���a�\�ܔN�j�ꌎ�ɏ���s���Ă��邪�A���ꂩ���N��̏��a�\�Z�N���s�́u�q���v����ŁA�������Z�Z�L���̍����퓬�@�Ƃ��ďЉ��A��X�q��ɊS�̂�����̂����������B

�@���̑��x�͎��ۂɂ͋}�~���e�X�g�ŋL�^���ꂽ���̂ŁA������s�œ���ꂽ���̂ł͂Ȃ��������A�����u���v���܂�������s���ŁA�����ς��Z���͐��㎵����ȂnjŒ�r�������������Ă������{�ł́A���̂悤�ȃj���[�X�ł������B

�@�����m�푈�J�n�̗��N���s���ꂽ�����V���Ђ́w���E�̗��x���a�\���N�哌����łł́A

�@�u�h�C�c�̂l��110�^�퓬�@�ƂƂ��ɑo���퓬�@�̑o���Ƃ��̂��ׂ��ِF����v�\�\���O��N����ꍆ�@�͕đ嗤���f�ɕ��ώ����ܘZ�Z�L������ʓV�Ԃ�����A����ق̑o���^���ƂƂ��Ɏz�E�̒��ڂ��W�߂����ŋߐ����ƂȂ�A�����������ꂽ�悤�ł���B�c�c�v |

�O���}���w�e5�e-1����퓬�@

���b�L�[�h�w�o-3����퓬�@

|

�@�Ɛ�������Ă���A�ő呬�x�Z�܁Z�L���i���x�l�����Z���[�g���ɂāj�A�ő�q�������ꎵ��Z�L���ƂȂ��Ă���B

�@���[���b�p����ł́g�o���̈����h�Ƃ��ċ�����A�����m����ł͏��a�\���N�l���̎R�{�\�Z�A���͑��i�ߒ�������@�̑ҕ����U���ŁA���̖��������������P���������̂Ƃ����B

�@�ŏ�����r�C�K�X�E�^�[�r�����̍����퓬�@�Ƃ��Đv���ꂽ�o38�́A���̒���̑��������邱�ƂȂ���A�P���P���퓬�@�ƑΓ��ɐ키���Ƃ̂ł����A���풆�̗B��̑o���퓬�@�Ƃ��āA�L�^�����ׂ��@�̂ł������B

|

�I�����_�̃t�H�b�J�[�f1-�`�����@

|

�@��������`�̍D�����I�����_�̃t�H�b�J�[�ł́A�^���f�������̂c23�̂ق��ɁA���b�L�[�h�o38�Ɠ����^���̑o���o���퓬�����@�f1����O���łɎ��p�����Ă������A�����̃h�C�c�R�ɂ��I�����_�N�U�Ŋ���̏�͂Ȃ��A�C�^���A�ł��������ɑo���o���퓬�@�T�{�C�A�E�}���P�b�e�B�r�l91�A92�̓�̌v���i�߂����A�s��Ŏ��p������Ȃ������B

�@�������r�l91�́A�o38�ɂ���@�̐��@���d�ʂ��A�m������傫���U���Ȑv����������A�o�����̌��ʂ͗]��Ȃ��A�ō����x���ܔ��l�L���i���x���Z�Z�Z���[�g���j�Řb�ɂ��Ȃ�Ȃ������B

�@��������Z�~���̃��[�[���@�֖C��傪��Ƃ����ẮA��Z�~���̂ق��ɎO�Z�~���A�O���~���ȂǑ���a�@�֖C���@��ɏW�����Ă������{�̎���o���@�Ɋr�ׂ�Ɩ��ɂȂ�Ȃ������B

|

�m�[�X�A�����J���w�o-82�u�c�C���E���X�^���O�v

|

�@�G���W���o�͋�����Ƃ��ẮA���̂ق��ɂ������̐퓬�@���@�Ȃ��đo���o���Ƃ��邱�Ƃ��l�����A�o51�u���X�^���O�v�����o82�u�c�C���E���X�^���O�v���A���b�T�[�V���~�b�g�le109����le609�Ȃǂ����݂�ꂽ�B

�@�o82�͑��햖���������ɓ�������A���N�푈�ɂ��Q���������A��Z�Z�Z�n�͋��G���W���̎��p���́A���p�u���b�N�o47�u�U���_�[�{���g�v��O���}���e8�e�u�x�A�L���b�g�v�Ȃǂ̎��܁Z�`���Z�Z�L�����P���퓬�@���\�ɂ����B

�@���l�l�N�i���a�\��N�j�����ܓ��A���d�ʘZ�g���ɂ��Ȃ�d���o47�c���y�ʉ������i�^�́A�v���y���@�Ƃ��čō��̐������������L�����L�^���Ă���B

�@�m���ɓ�Z�Z�Z�n�͈ȏ���o���v���b�g�E�A���h�E�z�C�b�g�j�[�q2800�u�_�u�����X�v�v���A�������ɂ����A�����J�ƁA�Ȃ����̎��_�Œ����̃n45�u�_�v��O�H�̃n43�Ȃǂ̐��\���s���肾�������ẴG���W���Z�p�̍����A�͂����莦���ꂽ�Ƃ����悤�B

�@�G���W���Z�p�ƂƂ��ɁA������Y��ĂȂ�Ȃ��̂��A�G���W���̐��\��L���Ɏg���邽�߂̃v���y���Z�p�ŁA���{�͉��ĂɊr�ׂē�Z�N�قǒx��Ă����A�Ƃ����Ă���B

�@���̕��A���ׂĂ̂���悹���@�̐v�Ɍ�����ꂽ���A�������ŋ�͐v��@�̂̌y�ʍ\���Ɋւ��Ă͐��E�̃g�b�v�E���x���ɒB�����B

�@�u�k�d�v�͎O�������A�L98��u�M�d�v�́A���Ɋ��������邱�Ƃ��Ȃ��I�������A�������������Ƃ��Ă��A���͂��łɃW�F�b�g�����オ�n�܂��Ă���A����҂������ăW�F�b�g�E�G���W���w�̊�����]�V�Ȃ����ꂽ���Ƃł��낤�B

�@�����āA�����̋@�̂́A����������̉\���������Ă����Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |