|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

3 高度一万メートルに挑む

かねてから噂されていたアメリカの巨大な四発爆撃機ボーイングB29「超空の要塞(スーパー・フォートレス)」が日本軍の前に初めて姿をあらわしたのは、一九四四年(昭和十九年)四月二十一日、日本海軍の次期艦戦「烈風」一号機の初飛行の三週間前のことであった。

この日、インドの基地から中国大陸奥地の成都に向ったB29二機のうち一機を、たまたまこの方面を哨戒していた日本陸軍の「隼」戦闘機一二機が発見したが、数回にわたって反復攻撃したにもかかわらず、B29はほとんど無傷で飛び去ってしまった。

B17「空の要塞(フライング・フォートレス)」ですら大きすぎて目測を誤ったほどだったから、それをさらに上回る「超空の要塞」は射撃開始のタイミングがとらえにくく、ずっと遠方から発射したために味方機が一二機もいながら有効な射撃を加えることができなかったのである。

それから二ヵ月もたたない六月十四日夜、成都基地を発進したB29六三機によって北九州の八幡製鉄所が爆撃された。 |

10,000メートル以上の高々度で作戦できるボーイングB-29「超空の要塞」

|

日本を破滅に追いこんだ日本本土無差別爆撃の始まりであり、その攻撃は日本軍からうばったマリアナ諸島の基地完成とともに急速に激化していった。

1 高空性能の低かった日本戦闘機 top

B29は全備重量四七・五トン、高度七六〇〇メートルで時速五八五キロ、七トン以上の爆弾を積んで九三五〇キロを飛べる高性能爆撃機で、初めて関東地区に偵察にやってきたその日、これを迎え撃ったのは東京防衛の陸軍飛行第四七戦隊の二式戦「鍾馗(しょうき)」と第二四四戦隊の三式戦「飛燕(ひえん)」の、それぞれ一個編隊だった。

空気のうすい高空で性能のおちるエンジンに、十分な酸素を供給する排気ガス・タービンをもったB29は、一万メートルの高度をゆうゆうとやってきたが、それのないわが「鍾馗」や「飛燕」のエンジンでは出力がおち、その高度に達するのがむずかしかった。

仮に達しえたとしても、飛行機は浮いているのがやっとで、一撃をかけると高度は二〇〇〇メートルも三〇〇〇メートルも下がり、再び高度をとって次の攻撃をかけることなど、思いもよらなかった。

B29はやってきたが、現用の戦闘機の性能では攻撃困難という事実に軍は衝撃をうけた。

そこで、手っとりばやい対策として、各戦隊に体当り専門の飛行小隊を編成することになった。

一万メートルに上がれるよう機体をできるだけ軽くするため、二〇ミリ機関砲(海軍は機銃とよんだ)や防弾鋼板をはずし、ほとんど裸同然でぶつかることになった。

しかも、これでもまだたりず、残った一二・七ミリ機関砲一門につき三〇〇発の弾丸を五〇発に減らし、しまいには機体の迷彩塗料まではがした。

一万メートルの高度では、空気密度が地上付近の約三分の一となり、ピストン式エンジンに機械駆動式(エンジンで直接駆動する)の過給器で強制的に空気を押し込んでやっても、八〇〇〇メートル程度で戦闘をするのがやっとだった。

排気ガス・タービンは低空では無駄に排出されている排気ガスのエネルギーでタービンを回し、吸入される空気を圧縮してエンジンに濃い空気を送ってやる装置で、直接にエンジンで駆動する過給器に較べると、エンジンに負担がかからないので、出力の低下が少ないという利点がある。

いまでこそ乗用車ですら“ターボ”の名でこの排気ガス・タービンを装備しているが、当時の日本の技術では、これは手にあまる難物であった。

まず、数百度の高熱にさらされながら、一分間に一万回転以上の高速回転に耐えられる金属ができていなかったし、かりにできたとしても、それを量産できる設備もなかった。

白金や特殊鋼など、エンジンそのものに使う材料すら不足して代用材を使わなければならない有様だったから、排気ガス・タービンどころではなかったというのが、偽りのないところだった。

アメリカは、早くから排気ガス・タービンに注目して研究を初め、太平洋戦争が始まった頃、すでにB17やB24などの爆撃機に使っていた。

日本は開戦直後に、この排気ガス・タービンつきエンジンを装備したボーイングB17を捕獲したにもかかわらず、その重要さに気づかず、研究には、それほど熱心ではなかった。

高空に上かって酸素不足でパワーがおちるのは、エンジンだけでなく人間も同様だ。

酸素を補給するために、初めは酸素ボンベを積み酸素マスクで呼吸する方法をとっていたが、これが故障しがちで五〇〇〇から六〇〇〇メートルあたりで苦しくなった。

なかには勇敢なパイロットがいて、酸素なしで九〇〇〇メートルまで上がった例もあるが、そんなのは例外中の例外だし、上がることは上がっても、戦闘などとてもやれたものではない。

しまいには酸素発生剤を使ったが、それでも上がれるのはせいぜい八〇〇〇メートルどまりだったから、わずかにエンジンなどに被弾して高度のおちた敵機にむらがっておとすのが、せい一杯だった。

B29のほうは、一万メートルの高度を飛んでも乗員室は、すべて気密で三〇〇〇メートルくらいの高度と同じ状態に保たれ、搭乗員は楽に空中任務を遂行できた。

気密室のないわが戦闘機の操縦席内は零下の気温となり、防寒用のぶあつい電熱被服を必要とした。

ところが電源が貧弱なので、ヒーターを入れるとたちまち電圧が下がり、射撃もできず無線機も聞こえなくなった。

かといって上昇性能を良くするため武装まで減らそうというのに、余分なバッテリーなど積むことはできなかった。

撃墜したB29の搭乗員がシャツ一枚という軽装だったのを、アメリカは物資不足で飛行機搭乗員ですら満足な飛行服を着ていない、と宣伝した日本側であったが、実は逆で、搭乗員の被服の違いは日米の高空飛行に関する技術の差を、はっきり示すものであった。

酸素も防寒も不十分で、エンジンのパワー低下も補う方法もないまま、防空戦闘機隊はB29にたいし、無理な戦いを挑んでいたが、決して高々度迎撃専門の戦闘機の開発がなおざりにされていたわけではなかった。

パイロットのための防寒気密室と、エンジンの酸素不足を補う排気ガス・タービンをもった戦闘機の開発は、おそまきながら昭和十七年秋にB29の情報をキャッチした軍部が、高々度からの日本本土爆撃の可能性を予測したことから始まった。

中島のキ87、立川飛行機のキ94がそれで、どちらもわが国の航空技術としては未経験のことが多く、設計試作は難航した。

初めてサイパン島からB29がやってきた昭和十九年十一月一日の時点で、中島のキ87がやっと図面完成、立川のキ94は途中の計画変更がたたって、まだ設計途中という状態だった。

2 キ87高々度戦闘機 top

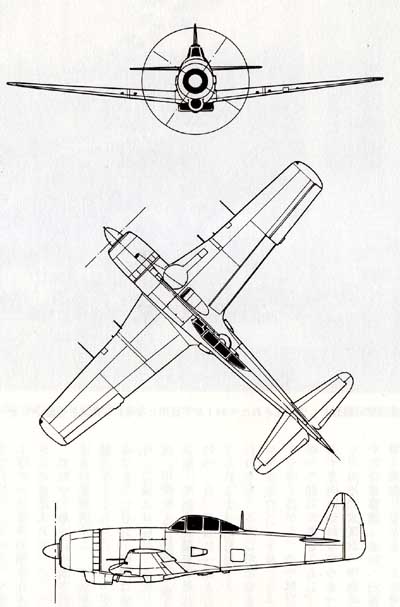

機体ナンバーの数字が示すようにキ87はキ94よりも早く、昭和十七年八月に陸軍から試作指示があった。

そもそもの狙いは、アメリカのリパブリックP47「ザンダーボルト」戦闘機に対抗できる高々度戦闘機ということで、その後の状況の変化が、この飛行機を対B29用に変化させたもののようである。

そういえば、大型でズングリした機体はP47と相通じるものをもっている。

初めの陸軍航空本部の要望では最高速度が時速八〇〇キロ、航続距離も遠距離戦闘機なみという、当時の水準をはるかに越えるものだったが、最終的には最高速度七〇〇キロ、上昇限度一万三〇〇〇メートル、行動半径五〇〇キロ、火力は二〇ミリ、三〇ミリ機関砲各二門におちついた。

中島飛行機の陸軍機設計部門は、当時の日本の飛行機会社のなかで、最も充実した戦闘機設計陣をもっていた。 |

米陸軍の重戦闘機リパブリックP-47「ザンダーボルト」

|

大正時代の甲式三型、甲式四型戦闘機に始まり、制式になったものだけでも九一式、九七式、一式「隼(はやぶさ)」、二式「鍾馗(しょうき)」、四式「疾風(はやて)」があり、このほかにも研究機として自主試作したものも含め、設計室では常に二、三機種が平行して開発試作途上にあった。

これは技師長・小山悌技師が採用した専門別の研究開発システムで、基礎設計をやる第一設計課と具体的な実機の設計課に分かれ、このほかに空力、構造、油圧、艤装などの専門班があり、必要に応じて各課あるいは専門班が開発チームを組むというやり方だった。

チームのメンバーは、自分の分担が終ると、すぐ他のチームに移るか、あるいは自分の専門の基礎的な研究に戻ることができた。

従って、何々設計チームといったようなものはなく、全体のまとめをやる機体主任を除きメンバーは、常に流動的だった。 だからいくつかの機種を同時に、あるいは少しずらして、次々に設計することが可能だった。

キ87の試作指示があったのは、ちょうどキ84の設計の最終段階であったが、システムの機動力を生かして中島では、すぐにこの戦闘機の基礎計画をまとめ上げた。

だが“大東亜決戦機”と期待されたキ84の設計が優先されたことと、日本陸軍として初めての高々度戦闘機ということもあって、さすがの中島設計陣もてこずり、設計が終ったのは昭和十九年十一月、つまり二年もかかってしまったのである。

これは、設計開始から試作機完成まで、わずか一年だったキ84はもとより、ほぼ同時期に設計を開始した海軍の十七試艦戦「烈風」より半年以上も遅く、この遅れはキ87にとって致命的ともいえた。

設計は太田製作所にあった陸軍機設計部門と三鷹研究所機体部の協同で進められ、試作は三鷹研究所で行なわれた。

この間、キ84の改良や性能向上、六発の超大型爆撃機「富嶽(ふがく)」などの作業も加わり、全体の責任者としての小山技師長は、太田にあった自宅にほとんど帰るひまもないほどの激務であった。

3 高々度用エンジンがネック top

キ87の設計で、最も問題になったのは海軍の「烈風」同様、エンジンだった。

要求された空戦高度一万メートル以上にたいしては、三速過給器つきか排気ガス・タービン過給器が考えられたが、設計陣は同じ中島製のハ219(NK11A)二重星型一八気筒に排気タービン過給器をつけたハ2−9ル(ルは排気ガス・タービンつきをあらわす)を採用することにした。

これは同じ中島の一八気筒エンジン「誉」とは別シリーズとして開発され、社内では「BH」と呼ばれたエンジンで、陸海軍統合名称は「誉」のハ45にたいしてハ44であった。

ハ45の外径一一八〇ミリにたいし、一〇センチ大きい一二八〇ミリであったが、それだけに性能にも余裕があり、公称出力は高度四四〇〇メートルで二二〇〇馬力、高度一万一〇〇〇メートルで二〇四〇馬力、離昇時の最高出力は二四五〇馬力で、「誉」を約二〇パーセントも上回っていた。

そのかわり、この大出力の吸収と上昇性能をよくするため、プロペラの直径も「誉」を装備した「疾風」の三・〇五メートルの二〇パーセント増の三・六〇メートルとなり、これは重量にして約四〇パーセント増えることを意味する。

エンジンはハ45「誉」が約八三〇キロ、ハ44は約一一五〇キロで約三〇パーセント増だから、動力関係だけでかなり重量が増えただけでなく、火力の増強、前方風防の七〇ミリ厚防弾ガラスやパイロット背後の一六ミリ厚防弾鋼板など装甲を強化したため、軒なみに重くなる要因があった。

燃料タンクは主翼と胴体内を合せて一二〇〇リットル、主翼下面に三〇〇リットル増槽を二個、このほか胴体下面中央には二五〇キロ爆弾一個を装備することができたが、これらの重装備に見合うために機体を当然のことながら大型化した。 |

中島飛行機の陸軍戦闘機、上からキ43Ⅱ一式戦闘機「隼」二型甲、

キ44Ⅱ二式単座戦闘機「鍾馗」二型甲、キ84四式戦闘機「疾風」

|

前作キ84甲の全幅一一・二三八メートル、全長九・九二メートル、翼面積二一平方メートル、総重量三七五〇キロにたいし、全幅一三・四二三メートル、全長一一・八二メートル、翼面積二六平方メートル、総重量六一〇〇キロという、日本の単発戦闘機としては異例の重量級大型戦闘機になってしまった。

これはアメリカのF6F5「ヘルキャット」に較べ主翼面積は五平方メートルも小さいが総重量は三〇〇キロ以上も重く、P47「ザンダーボルト」より主翼面積で二・六〇メートル小さく、総重量で約五〇〇キロ軽い。

このあたりが軽量設計の得意な日本機の特徴だが、それでも翼面荷重は二三五(キログラム/平方メートル)となり、ほぼ同時期に計画された海軍の十七試艦戦「烈風」の翼面荷重一三〇〜一五〇に較べると、たとえ陸上用の迎撃戦闘機と艦上戦闘機という違いがあるにせよ、その開きの大きさに驚かされる。

別に翼面荷重の大きいことがいいわけではないが、総重量四七二〇キロでキ87に較べて一三八〇キロも軽いA7M2「烈風」が、逆に主翼面積で五・三平方メートルも大きい三一・三メートルであったことを思うと、「烈風」の設計者たちが軍の要求する低翼面荷重ならびに格闘性の要求のために、必要以上の苦心を強いられていたことがわかる。

|

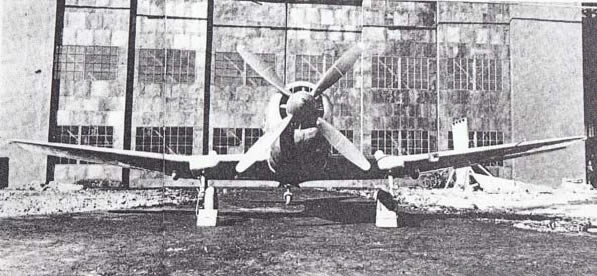

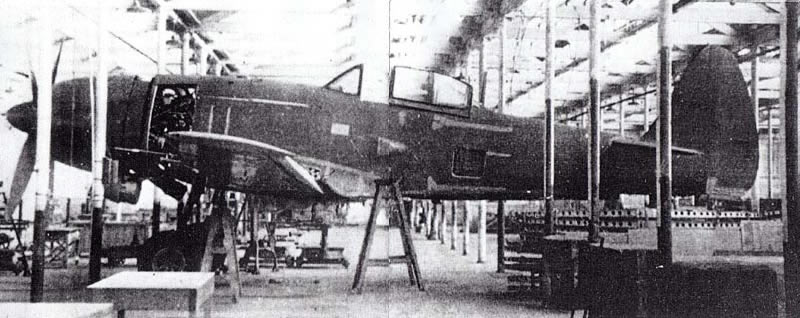

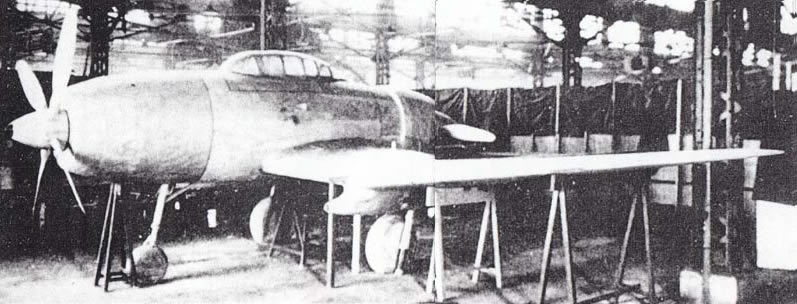

中島キ87試作高々度戦闘機試作第1号機、右下の側面写真のエンジン後部側面に見えるのは排気ガス・タービン過給器。

この戦闘機も他の試作機と同様に高々度用エンジンの不備により、ついに実用にならなかった

|

高々度戦闘機ということから、キ87も最初は操縱席まわりを円筒形の気密室にすることが考えられたが、中島はこの分野での経験に乏しいことと、被弾したときの心配から、従来通り電熱服と多量の酸素を携行することにした。

しかし、その液体酸素ですら日本は技術的に遅れており、機体設計以外の飛行機の運用を助けるための機器類や基礎技術の遅れが、常に新型機種開発の足を引張るという宿命からキ87も、逃れることはできなかった。

キ87は試作三機、増加試作七機が要求されていたが、完成したのは昭和二十年二月の一号機のみで、終戦時に三鷹で二号機が完成まぢかというのが実情だった。

審査と平行して、すぐに三〇〇機の量産準備という早手回しだったが、肝心の排気タービンつきエンジンが不調の上に脚の引き込みすら行なえない状況では、量産どころではなかった。

「高度一万メートル付近では、確かに速度は出るかもしれないが、一足先に完成していた双発のキ83やキ102で、ある程度は間に合うから、キ87の生産はとりやめ、試作機は研究続行程度にとどめる」というのが陸軍航空審査部の意見であった。

|

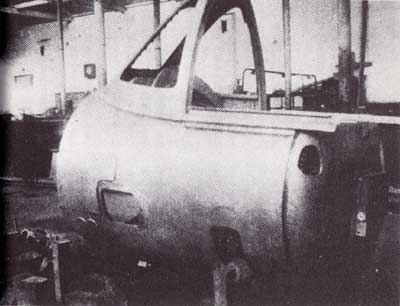

キ94Ⅰの木型実物大模型

|

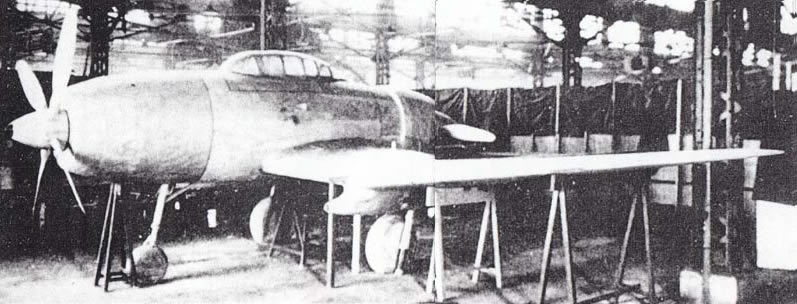

5 ユニークな形式で始まったキ94 top

キ87とほぼ同クラスの高々度戦闘機キ94は、最初、操縦席をはさんで前後にエンジンを二基装備し、二本の細いビームで尾翼を支持する、戦前のオランダのフォッカーD23戦闘機と同様な形式で計画され、キ94Ⅰ型戦闘機と呼ばれた。

エンジンは離昇出力二二〇〇馬力のハ211ル排気ガスークービン過給器つき二基を装備し、操縦室は気密式で、日本ではめずらしかった前輪式降着装置を採用、総重量は九トンを越える巨大な単座戦闘機となるはずであった。

昭和十八年初め、陸軍の指示をうけた立川飛行機は、東大航空科を出て入社五年目の長谷川龍雄技師(トヨタ自工専務)を設計主務者として、大変な意気ごみで設計をスタートさせた。

もともと立川飛行機は、陸軍機専門工場として陸軍の戦闘機生産の系列に入っていたが、それまでは中島の一式戦闘機「隼」の転換生産が主で、戦闘機を自社で設計してみたいというのは、技術陣のかねてからの悲願のようなものだった。

当時、立川飛行機はA-26長距離機(キ77)を基礎とした遠距離爆撃機キ24の試作中であった。

この爆撃機は与圧気密室を装備しており、それ以前に試作した高々度研究機「ロ式」B以来の高空飛行に関する多くの経験をもっていた。

陸軍では、このころ試作中の三菱のキ83および中島のキ87が、ともに気密室をもたない高々度戦闘機であるところから、気密室に経験のある立川に高々度戦闘機をやらしてみてはどうか、と考えたのだった。

キ94Ⅰは昭和十八年末にモックアップが完成したが審査で、不時着時にはパイロットはエンジンに挟まれて押しつぶされる恐れがある、落下傘脱出のさい、後のプロペラで叩かれて危険ではないか、などの意見がパイロット側からでた。

設計側でもタンデム双発形式では排気ガス・タービンなど高々度用エンジン艤装に無理があることがわかったので、キ94Ⅰの計画は中止となった。

|

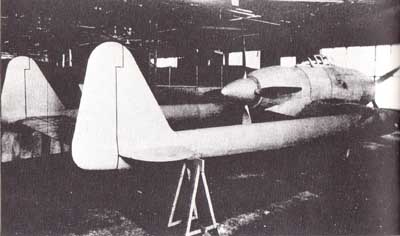

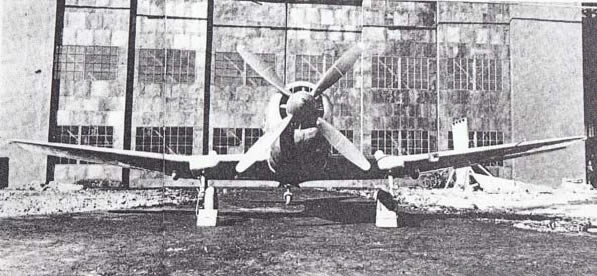

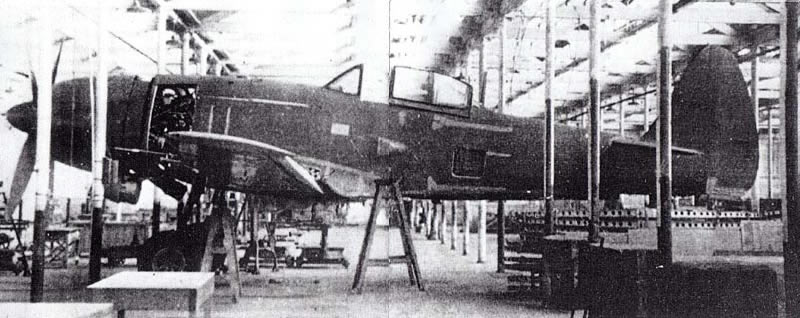

高々度迎撃戦闘機として開発されたキ94Ⅰが不採用となり、このあとを継いでオーソドツクスな形のキ94Ⅱが試作された

|

6 名設計キ94Ⅱ top

陸軍は立川にたいしすぐ代案の研究を命じ、昭和十九年五月、一転してオーソドックスな単発単胴となったキ94Ⅱ型の設計が開始された。

設計期間を短縮するため、軍は中島飛

行機で設計が進行していたキ87の設計を極力利用するよう立川飛行機にたいして指示したが、検討の結果、立川の技師たちはキ87の基礎型では高々度性能が期待できない、として独自の設計で進むことにした。

中島で設計された「隼」戦闘機を生産していた“下請”メーカーの意地で、高々度飛行技術ならウチの方が上だ、という自負がそうさせたものだった。

チーフの長谷川技師は、まだ三〇歳には間がある若手であったが、仕事を数多くこなしていた当時の設計者たちは一般に早熟で、小山悌、堀越二郎、土井武夫、菊原静男、久保富夫、尾崎紀男といった高名な人々は、いずれも二十代で設計主務者として全般をまかされている。

戦後、自動車技術者として国産で初のモノコック・ボデイを採用した乗用車「パプリカ」を設計した長谷川技師は、この飛行機の設計にあたり空力設計と同時に、生産を容易にするための工作の簡易化を、初めから考慮に入れた。

零戦や「隼」に代表される薄板による軽量構造から、厚板をふやして部品数を減らし、リベットの数を減らすようにした。

機体は分割構造とし、主翼は前縁部、主桁、上面、下面、補助桁、後縁部を、胴体は前部、後部、尾部の三部を、それぞれ別個につくり、最後に一体として組み立てられるようにした。

日本も、この頃になると性能第一で生産性(つくり易いこと)を犠牲にする考え方から、やや厚目の板を使って部品の数を減らし、工数を減らす方向にかわりつつあった。

川西の「紫電改」、中島の「彩雲」や四発爆撃機「連山」、三菱の四式重爆「飛龍」なども、この考えに沿って設計されていた。

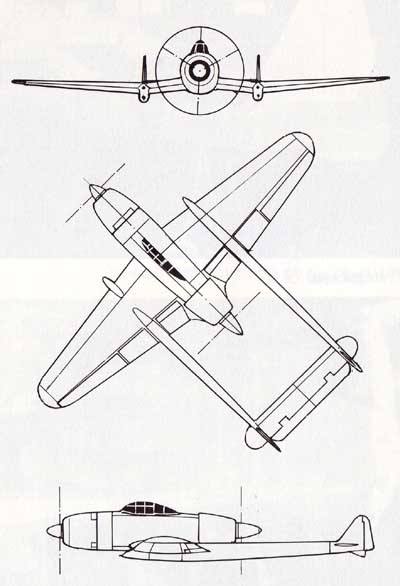

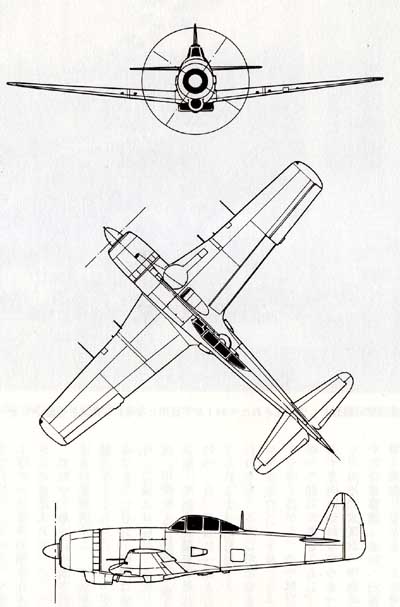

計画をやりなおしてキ94Ⅱ型となったこの機体は、当時ようやく高速機に使われ始めた層流翼を採用し、その性能を最大限に発揮するよう主翼の平面形が決められた。

大型であるところから中島のキ87と同様、中央翼と外翼とからなり、単桁構造としたことも偶然の一致であったが、キ87は前縁が左右一直線だったのにたいし、キ44「鍾馗」のように中央翼の前縁が機体中心に向ってやや前進している。

これは中央断面の層流翼の最大厚が翼弦長の四五パーセントのところにあるため、この付近に主桁をもってきて翼の厚みを強度上に生かすことと、中央翼付近の空力的効率の低下を弦長の増大によって補うためである。

「鍾馗」の場合は、前桁の前に車輪引き込みスペースを確保するのが主目的だった。

キ94Ⅱの最大の特徴は、排気ガス・タービンの艤装で、特別に大型のタービンを採用するとともに、その吸入効率をよくするためにスペースと重量を、たっぶりとったことだ。

回転数毎分一万六〇〇〇回転の排気ガス・タービンは、ちょうど操縦席の直下に相当する胴体下面におかれた。

吸入空気は操縦席両側に開口した吸入管から入ってタービンにより加圧され、胴体下面にある二個の中間冷却器を通過するさいに断熱圧縮によって生じた熱を放散し、エンジン直前で吸気管が一本になってエンジン直結の過給器に入る。 |

キ94Ⅱ試作高々度戦闘機〈陸軍・立川〉

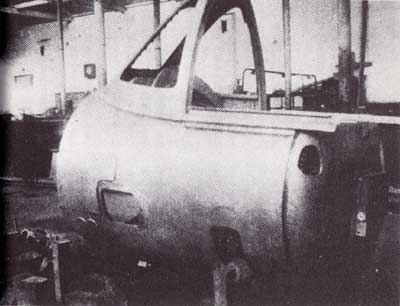

キ94Ⅱの与圧式操縦席

|

一八個の排気管を胴体下面で一個に集め、三・七メートルの道中を経てタービンに入るようにした。

これだけタービンまでの距離を長くしたのは排気ガスの温度を下げてタービンの過熱を防ぐためである。

キ94と同様な排気ガス・タービン艤装をやっていたP47「ザンダーボルト」は、タービンの位置を操縦席よりずっと後の胴体下面とし、排気管はさらに長くなっていた。

高々度戦闘機の、もう一つの重大な要素である気密与圧室もまた、キ94の他機種にないすぐれた点だった。

気密室は胴体構造とは別個のもので、単座機のパイロットの肉体的負担を、できるだけ軽くすることを目標とし、気密の度合いもそれほど大きくはなく、酸素を併用することにより与圧条件は最小限度にとどめられていた。

これは被弾して気密室の空気がぬける場合を考慮したためであった。

与圧のための気密室の換気量は毎分一〇〇〇リットルに調整され、いまの自動車のデフロスター同様、送入空気は風防ガラスに吹きつけて曇りどめの作用をもたせてあった。

全幅一四メートル、全長一二メートル、主翼面積二八平方メートル、総重量七トン、中島のキ87やリパブリックP47「ザンダーボルト」より一まわり大きい、日本で最大の単発単座戦闘機キ94は、立川飛行機が初めて設計を手がけた戦闘機であるにもかかわらず、空襲による妨害と戦いながら試作が進められた。

地上試験、重量重心測定も予想以上の好成績をおさめ、初飛行を待つばかりとなった。

昭和二十年八月十四日には試作二号機もはとんど完成し、飛行場に運ぶため機体の本塗装を開始した。

そして翌日、運命のときを迎えた。

「八月十五日、終戦のラジオを聞いた時は終戦の悲しみよりも、むしろキ94が最後の瞬間において、大空に飛立つチャンスを永久に失った悲しみに自分を支え切れなかった」(「航空ファン」昭和五十年十月号)と長谷川技師は述べているが、キ94Ⅱ型の一機は戦後、アメリカに運ばれたのちスクラップとされた。

未完成ではあったが、航空本部技術部、航空審査部を通じてずっと陸軍戦闘機全般の開発にたずさわった木村昇技術少佐は、

「本機には層流翼型が初めて(陸軍機として)実用され、高々度における安定および装備上の諸問題など、極めてこまかくゆきとどいた名設計だった」

と賞讃しており、B29を阻止できる本格的な高々度戦闘機として多大の期待をかけられていた。

だが、キ87にせよキ94にせよ、すでに敵B29が頭上に来襲しているときにまだ開発途中であり、高度一万メートルは、日本の航空技術にとって、こすにこされぬ恨みの“ハードル”であった。

キ94Ⅱ型の性能は、最高速度、高度一万二〇〇〇メートルで七一二キロ、上昇力一万メートルまで一七分三八秒、上昇限度一万四八〇〇メートル、航続時間、高度九〇〇〇メートルで二時間プラス戦闘三〇分(いずれも空戦重量)で、武装は「ホ5」二〇ミリと「ホ203」三七ミリ各二門を翼内に装備していた。

top

**************************************** |