|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

5�@�a29�}���p�̑o���퓬�@

�@�C�R�͐퓬�@���A���̗p�r�ɉ����čb�A���A���̎O��ɕ����Ă����B

�@�b��͑ΐ퓬�@�p�Łu�v�u�����v�u�w���v�Ȃǁg���h�̂������́A����͑Α�^�@�p�ǒn�퓬�@�Łu���d�v�u���d�v�u�V���v�u�k�d�v�u�M�d�v�Ȃǁg�d�h�܂��́g���h�̂������́A����͖�Ԑ퓬�@�Łu�����v�u�Ɍ��v�u�d���v�Ȃǁg���h�̂������̂ɂ���ċ�ʂ���A�u���d�v��u�����v�Ȃǂ͌��\����āA��ʍ����ɂ��e���܂ꂽ���̂ł������B

�@�u�V���v�Ɓu�d���v�́A�قړ������ɑa29�p�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�C�R�̑o���퓬�@�ł��邪�A�����̕��ނ���킩��悤�Ɂu�V���v�͉���A�u�d���v�͕���ŁA����������i�������Ă����B

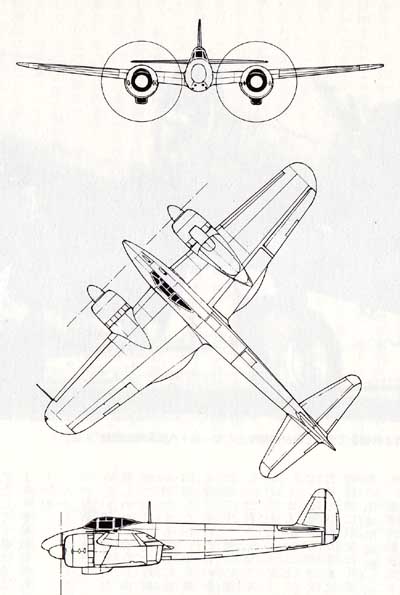

1 �o���ǒn�퓬�@�u�V���v top

�@�u�V���v�i�i5�m�j���\�����ǒn�퓬�@�Ƃ��Ē�����s�@�Ɏ��얽�߂��o���ꂽ�̂͏��a�\���N�ꌎ�A�K�_���J�i�������߂���U�h��̔s�k������I�ƂȂ�A�A���R�̈�唽�U���J�n����悤�Ƃ��Ă������������B

�@���R�A�A�����J���J�����̂a29�u����̗v�ǁv�ɂ��Ă͒m���Ă����̂ŁA�J���ɓ����Ă͂��̂��Ƃ��\���Ɉӎ����ꂽ�B

�@�P���P���̋ǒn�퓬�@�u���d�v��u���d�v��������s�̒i�K�ɂ��������A�����̌o�߂͏����ɐi�܂��A�������̌��ʂ��͈Â������B

�@����ɁA���X�a17�u��̗v�ǁv��a24��ڕW�ɑ���ꂽ�����̐퓬�@�ł́A���͂ȓG�̐V�^�����@�ɂ������Đ��\�I�ɕs������S�z���������B

�@�C�R�́A�ŏ�����a29���U�����ׂ��v�悳�ꂽ���̐퓬�@�ɑ傫�Ȋ��҂������A�G���W���́u�_�v��������A���x�Z�Z�Z�Z���[�g���Ŏ����O�Z�Z�m�b�g�i�Z�Z���L���j�A�����x�܂ł̏㏸���ԘZ���ȓ��A���Z�Z�Z���[�g���܂Ŕ����O�Z�b�ȓ��A�����͓�Z�~���ƎO�Z�~���e��Ƃ����v�����������B

�@�����̓��{�̑Α�^�@�p����퓬�@�Ƃ��ẮA�W���I�Ƃ������ׂ������ŁA�G�����@�ґ��̏W���ΖԂ�˔j���邽�߂ɑO�ʂɋ��͂Ȗh�e��v�����ꂽ���A���̍����Ȃ�������U������邱�Ƃ͂���܂��A�Ƃ������ƂŔw�ʂ̖h�e�͂Ȃ������B

�@�ł��A���̎�̐퓬�@�̏ꍇ�A�O������̒e�ۂ��p�C���b�g�w��̖h�e�|�ɓ����Ē��˂�����A�������ăp�C���b�g��������Ƃ������ۂ��������悤�ŁA�Ó��ȍl����������������Ȃ��B

�@������s�@�C�R�@�v���ł͋㎵���͍U��u�����v���肪�������������Z�t��v�喱�҂ɋN�p�������A��̏\�O���o���퓬�@�i�̂��́u�����v�j�̂Ƃ��C�R���̂��肾������̗v���ɐU���ďd�ʂ����߂��A���i�̂����܂��Ȕ�s�@�ɂȂ��Ă��܂������s����A�C�R���͗v�����T���ڂɁA�����̐v���͔����͂��������ė��҂̃o�����X���Ƃ�ꂽ�̂͌����������B

�@�r�����璆���Z�t�ɂ�����đ��a�j�Z�t���v�喱�ƂȂ�A���a�\��N�ꌎ�Ɏ���ꍆ�@�����������B

�d�ʑ����ɂ͓��ɒ��ӂ��͂���A�o���퓬�@�ł���Ȃ���A�������ɊJ���i�s���̍b��u�v�i�`7�l�j�Ƃقړ����O�����[�g���̎嗃�ʐςɎd�オ�����B

�@�o���Ȃ̂ő��d�ʂ͎��O�Z�Z�L���ɂȂ������A���d�ʎl����Z�L���̂`7�l2�Ɠ����u�_�v�G���W������ς�ł���ƍ�����A�n�͉d�́u�v�̖�O���̓�ɒቺ���ăp���[�͊i�i�ɗ]�͂������A������ʐωd�̂ق��́A�傫���Ă���܁Z�i�L���O�����^�������[�g���j�ɐ������ꂽ�u�v���͂邩�ɏ���O��Z�ƂȂ����B

�@�܂�A��n�͉חʁA�����ʉd�̓T�^�I�ȋߑ�퓬�@�̃p�^�[���ɉ����Ă����킯�����A��ɂ���ăG���W���̕s���ɔ����o�͒ቺ�ɉЂ�����A�ō����x�����x�Z�Z�Z�Z���[�g���ŎO�Z�Z�m�b�g�i�����Z�Z���L���j�̖ڕW�ɑ��ĎO�O�Z�m�b�g�i�����Z��Z�L���j�A�㏸�͂��Z�Z�Z�Z���[�g���܂Ŕ����̐��\���������Ȃ������B |

����6���@�܂Ŋ����������J�����~�ƂȂ����\�����ǒn�퓬�@��V���

�\��������ǒn�퓬�@�u�V���v�q�C�R�E�����r

|

�@�����ʉd�̑�Ƃ��ẮA�t�@�E���[���̐e�q�t���b�v�ƑO���X���b�g�ɂ���Ē������x�̉ߑ剻���������A����Ƀt���b�v�����t���b�v�Ƃ��Ă��g����悤�ɂ������Ƃɂ��A�P���퓬�@�Ȃ݂̊i�������˂�����B

�@�������A�܂����Ă��p���ґ��͍ŏ��̔��Ȃ�Y��āA���X�ɐV�����v�������������āA�v�����ꂵ�߂��B

�@�����C�R�����ł��Z�p�҂����́A�ߑ�ȗv���ɂ���ďd�ʂ��������邱�Ƃɔ����Đv���ɓ����������A�p�����A�܂��s�@���g���R�l�����̂������ȂȈӌ��ɂ͏��Ă��A�ނ�̗v���������߂ɑ���C���K�v�ƂȂ�A�d�ʑ����͂������Ȃ����̂ƂȂ����B

�@�������������ƂɁA���a�\��N�H�Ɂu�V���v������Ƃ���͂��������a29�̋�P���{�i�����鍠�A�P���퓬�@�ɑo���͕s�v�Ƃ������ƂŊC�R�̋@��팸����̑��ʂɂ������A�v�����\���肩���N�l�����Ƃ����A�o���@�Ƃ��Ă͈ٗ�̃X�s�[�h�Ŋ��������Z�p�҂����̓w�͂��A�ނȂ������̂ɂȂ��Ă��܂����B

�@���q��@����������R�̃L96���������������A�o���P���퓬�@�ɂ�������R���̎v�z�ɖ��m�������������Ƃ��A�푈�̑厖�Ȏ����ɁA�M�d�Ȏ��ԂƋZ�p�͂̃��X�����������̂Ƃ�����B

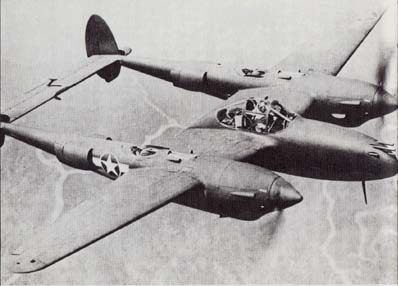

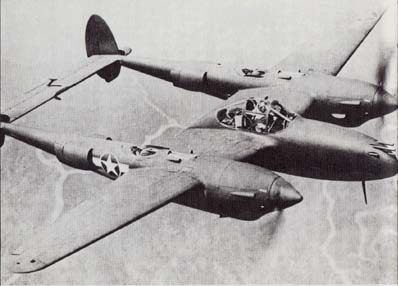

�@�O���̗�����Ă��A�o���P���퓬�@�Ƃ��Đ��������̂́A�A�����J���R�����b�L�[�h�o38�u���C�g�j���O�v�퓬�@�����ŁA�������Z�Z�Z�n�͋��̋��͂ȃG���W���������Ȃ����������Ɍv�悳�ꂽ�@�̂ł��邱�Ƃ��l����ƁA�����Ƒ������̋@��Ɍ��������ׂ��������̂ł͂Ȃ����B

�@�s�v�@�ɂȂ����Ƃ͂����A���{�̐v�Z�p���̂��̂́A�ō��̃��x���ɂ����������̍�i�����Ɂu�V���v�ɂ́A�����̌���ׂ��_���������B

�@�o���ł��邽�߁A�@��Ɏl��̑���a�@�e�i�C�R�͋@�֖C���g�@�e�h�ƌĂ�ł����j���W�߁A���c�Ȍ���̓��̂̍ł�����������S�������̒e�q�Ƃ��A���v�Z�Z���̒e�ۂ�ς݁A�p�C���b�g�͑��c�ȑO�ʂ̓�Z�~���h�e�|�ƕ��h�O�ʂ̌܁Z�~���h�e�K���X�ɂ���āA�O������̓G�̒e������h�삳��A�R���^���N�����ׂĖh�e���Ƃ����A�d�����A�d���b�ɓO�����퓬�@�������B |

�ė��R�̃��b�L�[�h�o-38�퓬�@

|

�@�܂��A�@�e���ɂ́A��C��R�����炷���ߋ��̂Ƃ������J������J�o�[�������Ă����B

�@�V�v�̃t�@�E���[�^�̓�d�t���b�v�ƑO���X���b�g��g�ݍ������A���̃W�F�b�g�@�Ȃ݂̍��g�͑��u���Ɠ��̂��̂��������A�����g���\���̗̍p�╔�i�̐������炷�Ȃǐ��Y���ɂ��Ă��A�\���z������Ă����̂��A�v�w�����ꂾ���͂����Ă�������ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@����v��͑���������ӂ��߂Ĉ��@���������A�s�v�@�ɂȂ������ߔM�ӂ������A�I�펞�܂łɘZ�@�����������ɂƂǂ܂�A��܁A�Z���@�͖�Ԑ퓬�@�Ƃ��ĕ����ɉ�������Ă����B

�@�����^�ɂ͋p�Z�Z�x�ŎO�Z�~���@�e�������������A�I�풼�O�Ɏ��p�����Ƃ��Ăa29�̌}���ɏオ�������Ƃ��������B

�@�Ƃ��낪�A�ނ�̓w�͂����������̂悤�ȉ^���̂������炩�A�O���\����̖��É����P�ŁA�N�̌��Ɗ��̌����Ƃ������ׂ������^�߂̎���ꍆ�@�́A���̑g���H�����Ƃ��Ď����Ă��܂����B

�@�����A���ꂷ��u�d���v���������Ɗ肤�l�X���A������߂������Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�߂��݂̒����痧�����ƁA�����ɍH��a�J���n�߁A������n��̏��тɈ͂܂ꂽ���H��ŁA�@�̐���ɂ��������B

�@�x�d�Ȃ��P�ɂ���ʂ�ʐM�̓r��A���ޏW�߂̍���A����ɐH�ƕs���Ȃǂ̂����鍢��Ɠ������l�X�̎�ɂ��u�d���v�́A�Ăт��̗E�p�𐮂����������A��Z�p�[�Z���g�߂������������A�܂�����s�̋�P�Ŕj�����A�قǂȂ��I��ł��Ɉ�@���������邱�ƂȂ��I�����B

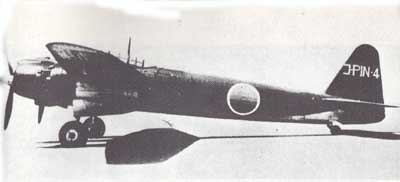

�@�u�d���v�́A�Ō�܂ʼn^���Ɍ������ꂽ�@�̂ł������B

�@�u�V���v���u�d���v���A������D�G�ȑf���������Ȃ���A����������ƂȂ��I�����s�^�ȋ@�̂��������A���a�\��N�H�̊C�R�̋@��팸����ŁA���@�ɂ�����O�ɏ������퓬�@���܂�����������B

�@�G���W���𑀏c�Ȍ�����̓��ɑ������ē��̌�[�̐��i���v���y�����A��{�̃r�[���Ŕ������x������قȌ`���̎O�H�\�����ǒn�퓬�@�i����j�u�M�d�v�i�i4�l1�j�Ɛ쐼�\�����b��u�w���v�i�i6�j1�j�����ꂾ���A�u�M�d�v�̓G���W�������̎������A�u�w���v�͖،^�R���̒i�K�ŁA���ꂼ�ꎎ���ł���ꂽ�B

�@�u�w���v�͓�q���Ă��������b��u�v�������x�p�������̂ɂ������A���X�x�p�̒P���퓬�@�Ƃ��Čv�悳�ꂽ���̂����A�u�v�ɂ����X�x����u���v������A���̂ق��ɉ���Ƃ��Ắu�M�d�v������ƂȂ�A���������͓��R���낤�B

�@���ʂ̕s�m���Ȏ���@�̏ꍇ�A�厖���Ƃ��Ă��������s���Đi�߂邱�Ƃ́A���Ƃ��A�����J�ł��a29�̃T�u�Ƃ��Ăa32���J�������Ⴊ���邪�A���{�ł͗]��ɂ�����w����s�p�ӂɗ������߂������炢������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |