|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

2 幻の名機「烈風」

すでにこの年の初めに新鋭空母「エセックス」に配属されていたが、半年以上の十分な訓練ののちに戦闘に投入されたもので、このあたりから零戦の凋落が始まったのである。

開戦時には、あとから開発された機体が有利だが、戦争が始まったのちは、一日でも早い時期に新鋭機を出現させることが望ましい。

日本側の出足は遅く、零戦の後継機である十七試艦戦「烈風」のスタートは、敵「ヘルキャット」試作一号機の初飛行のあとで、「烈風」の初飛行はそれより約一年一〇ヵ月のちの昭和十九年二九四四年)五月のことであった。

|

戦後、米軍に接収された「雷電」二一型

|

2 出遅れた十七式艦戦 top

零戦の計画は十二試の名称が示すように昭和十二年だが、「烈風(れっぷう)」は昭和十七年で、この間の五年のブランクは大きいが、海軍としても決して手をこまねいていたわけではない。

零戦がそろそろ設計陣の手をはなれかけた昭和十四年、十四試局地戦闘機「雷電」の試作を三菱に命じた。

海軍機設計を担当する民間会社全体のなかに、戦闘機設計チームが三菱だけで、それも堀越二郎技師をチーフとする一チームしかなかったことは、海軍にとって不幸なことであった。

なぜなら「雷電」の設計メンバーは、ほとんど零戦と同じだったから、少なくとも彼らが「雷電」にかかわっているうちは、零戦にかわりうる次期艦戦にとりかかることはできないことになる。

事実、海軍は昭和十五年に三菱にたいし、零戦の後継機として十六試艦上戦闘機の開発を内示したが、設計陣の手不足で着手することができなかった。

しかも、戦争に突入すると零戦にたいする改修要求が次々に発せられ、そのうえ「雷電」が難産とあっては、いかに優秀な三菱設計チームといえども余力のあろうはずがない。

この点では、中島と川崎にそれぞれ戦闘機に経験のふかい小山悌、土井武夫というリーダーに率いられた設計チームをもち、九一式が中島、九二式、九五式が川崎、九七式、一式および二式単戦が中島、二式複戦、三式が川崎、四式が中島で五式が川崎と、うまくローテーションを組んで、切れ目なく新型戦闘機をつないでいった陸軍の方が、結果的にはうまかったといえる。

海軍にとって惜しまれるのは、なぜ三菱だけに戦闘機の試作を集中したかということで、十二試艦戦の競争試作のとき辞退した中島や、飛行機のほかに小型高速水上機をやっていた川西などを、もっと活用すべきではなかったのか。

この両社、それぞれ二式あるいは十五試「強風」という水上戦闘機を造っているが、少なくとも「雷電」のような局地戦闘機は中島か川西にやらせ、十四試あるいは十六試の時点で艦戦を三菱にやらせたらよかったのではないか。

スポーツ放送の評論家風にいえば、こうなる。

アメリカのグラマン社がそうであったように、九六式艦戦、零式艦戦と、二度もクリーンヒットを飛ばした三菱海軍戦闘機チームには、やはり艦戦という特殊なノウハウを必要とする分野に専念させるべきだったのではないか。

彼らは、もしその機会さえ適切であれば、必ずや零戦にまさる優秀な艦上戦闘機を、もっと早く生みだし、F6F「ヘルキャット」をおさえて、太平洋戦争の展開を、かなりちがったものとしたに違いない。

歴史に仮定は禁物だが、十七試艦戦「烈風」について考えるとき、その思いを深くするのだ。

3 超高性能を要求された次期戦闘機 top

軍は民間会社に新型機の試作依頼をするとき、必ずその要求性能がその頃の技術水準で可能かどうかの論議を、官民合同で数回にわたって行なう。

新型機の開発計画というものは、それが完成した時点で敵にまさることはもちろん、そのあと数年は第一線機として使えるものでなくてはならないから、当然その要求は現用機よりも、かなり高いものでなければならない。

この点、二、三年おきならまだしも、十二試以来五年ぶりとあっては、当時の急速な航空技術の進歩から見て、要求が設計者たちにとって苛酷なものになることは、避けられなかった。

海軍側は新型艦上戦闘機の基本性能として軍令部から高度六〇〇〇メートルで最高速度三四五ノット(毎時六四〇キロ)以上。六〇〇〇メートルまでの上昇時間六分、火力と航続距觝は零戦以上、航空本部からは格闘性能は零戦なみという要求を示した。

これにたいして三菱側は検討のすえ、昭和十七年八月二十八日の官民合同研究会で、要求が無理である、と意見をのべた。

速度、上昇性能に加えて強力な火力と航続距離増大の要求は、当然のことながら零戦より搭載重量がかなり増大することになる。

そしてこれに見合うエンジンは、一〇〇〇馬力そこそこの零戦にたいし、少なくとも二倍ちかい出力が必要だ。

このころ試作中の二〇〇〇馬力級エンジンの六〇〇〇メートルにおける出力は一六○○〜一八〇〇馬力程度で、これでは軍令部の要求する三四五ノッ卜以上の最高速度を実現するのは無理というのが三菱側の主張であった。

航空本部が要求する零戦なみの格闘性能についても同様だった。軍令部の要求する最高速度を達成するには主翼面積を小さくすることが望ましい。

格闘戦の空中性能は、飛行機の翼面荷重(飛行機の重量/主翼面積)の設計値によって基本性能は決まってしまうので、主翼面積を小さくして翼面荷重を大きくすれば、格闘性能は低下する。

格闘戦に強いといわれた初期の零戦の翼面荷重は一一〇(キログラム/平方メートル)程度であったが「烈風」は、計画値として一五〇程度の数字になってしまうので、とうてい零戦なみの格闘性は望むべくもない。

従って、このままでは速度も格闘性も要求にみたない中途半端なものになってしまう恐れがある、との三菱側の主張に、空技廠飛行実験部の周防元成少佐が妥協案を示した。

翼面荷重をやや小さくして一三〇程度とし、そのかわり最高速度は犠牲にして三三〇ノットで我慢するというもので、最高速度は軍令部の要求にみたないが、実戦上はこれで十分という見解だった。

この考えについて結論をだすため一三菱側では翼面荷重一三〇の第一案と一五〇の第二案について計画図面をつくり、性能計算を行なった上で十月十二日、再び官民合同研究会の席上で発表し、海軍側の意見を求めた。

これにたいして軍令部の井上中佐は、今後二年くらい先を考えると敵の戦闘機は、三五〇ノット程度の高速になると予測されるので「烈風」は、あくまでも速度を優先すべし、と主張したが、実施部隊側は速度偏重には不安があり、零戦なみの空戦性能の確保が必要であるとし、周防少佐ら空技廠側もこれと同意見だった。

結局、速度より空戦性能という実施部隊側の主張がとおり、空戦性能1格闘性能優先の試作方針が決まって翼面荷重一三〇の第一案を優先して進めることとなった。

だが、翼面荷重の決定という設計内容にまで海軍側か干渉したのは、明らかにゆきすぎであり、艦上戦闘機という制約があるにせよ、陸軍側かすでに翼面荷重一五〇〜一七五の「キ44」「キ60」「キ61」など、続々と試作していたのに較べ、思想的にやや立ち遅れていたといえよう。 |

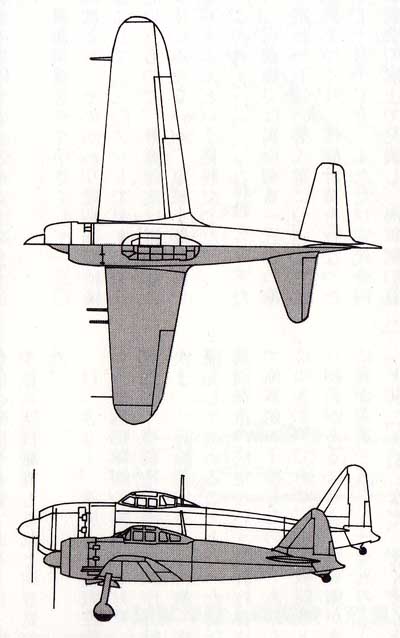

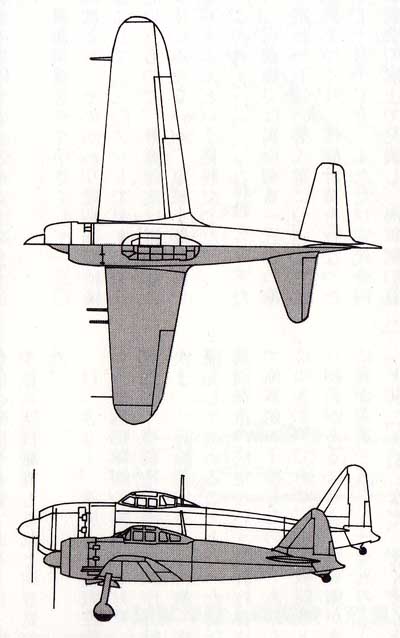

烈風(白色)と零戦五二型(灰色)の大きさの違い

十七試試作艦上戦闘機「烈風」〈海軍・三菱〉

|

|

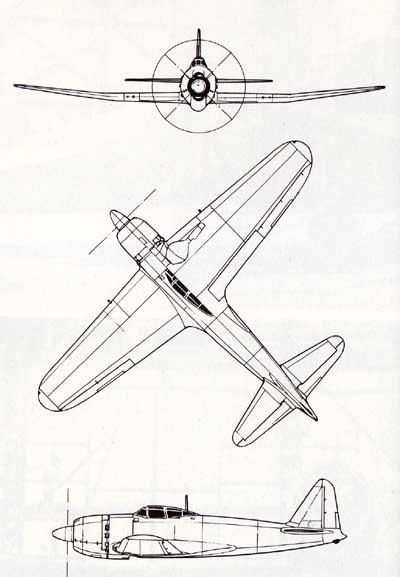

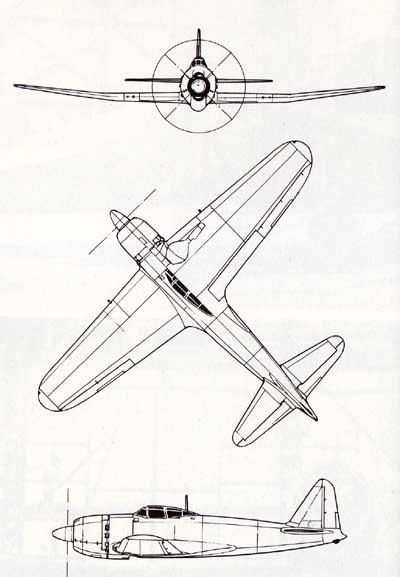

十七試艦上戦闘機「烈風」

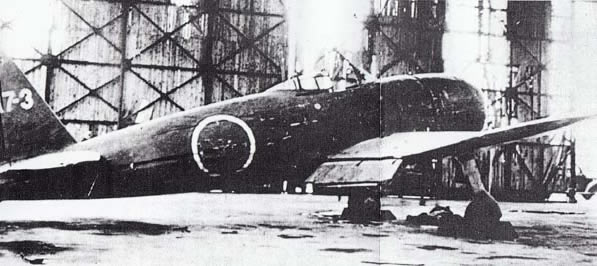

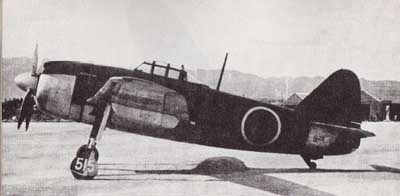

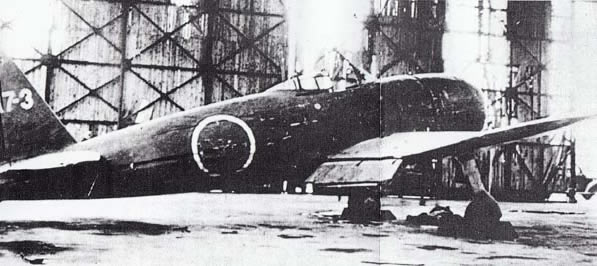

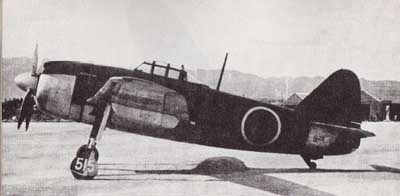

海軍の陸上戦闘機「紫電」の試作機

|

4 小型高出力工ンジンに悩む top

昭和十七年夏、「烈風」の計画がいよいよ具体化しつつあった時期、二〇〇〇馬力級エンジンとしては、試作中の三菱MK9A(のちに「ハ43」11型)および中島の「る」号NK9H(のちの「誉」エンジン)の二つがあり、設計主務者の堀越二郎技師はMK9Aの採用を主張したが、海軍側は「る」号NK9Hを推し、結局は押し切られた形となった。

「この要求を満足することは、推奨される発動機をもってしては、その性能を公表額面のまま受け取ってもほとんど不可能に近かった。

が、操縱者たちは、そんなことには無頓着に、その無理な要求を通そうとし、その他の海軍の関係者たちも強いて操縦者たちの意見を牽制しない方が、かえって会社側を剌激してよい飛行機ができるのではないか、と考えているという風に見えた」

と堀越技師は、その著書『零戦』(日本出版協同刊)の中で当時の雰囲気を伝えている。

中島の試作エンジンは九月十八日付で制式採用となり、コード・ネームは「誉」、略称はNK9K「ハ45」22型と決定し、新型艦上戦闘機A7M1「烈風」は、エンジンにたいする設計者たちの危惧を残したまま走り出した。

堀越二郎技師を主務者とした「烈風」設計チームは人員の入れ替えなどで手薄になった陣容で、一方では零戦および「電電」の改修をやりながら「烈風」もやるというハードな作業を強いられ、設計途中で九試単戦以来のベテラン吉川義雄技師が過労で倒れ死亡するという、悲しいでき事などが起こった。

こうした不幸や、数々の困難を乗りこえ、設計者たちがひたすら努力した結果、十九年四月に第一号機が完成した。

関係者たちはなんとか五月五日「端午の節句」に初飛行をやりたいと願っていたが、最終仕上げや整備に手間どり、第一回の試験飛行は五月十二日、三重県鈴鹿飛行場で行なわれた。

海軍側による試乗は、五月末から六月初めにかけて空技廠飛行実験部員の志賀淑雄、小福田租両少佐によって行なわれ、志賀少佐は

「舵の効き、重さなどほぼ零戦に近く、操縦性、安定性もクセがなく操縦しやすい。空戦性能も有望」

と初の試乗の所見をのべ、小福田少佐も同じ意見であった。

操縦性については申し分なく、設計者たちをホッとさせたが、最高速度が三〇〇ノットにも達しないことに、首をひねらざるをえなかった。

彼らの高い設計技術からして、最高速度が性能計算の数値を一割以上も下回るということは、考えられなかったのである。

それでも三菱では再度、機体表面をなめらかに手入れし、機銃口、無線アンテナ支柱その他の抵抗になりそうなところを再検討するなどしてみたが、わずかな速度増加はあったものの、目標をはるかに下回ることにかわりなかった。

さらに上昇力を測定してみると、六〇〇〇メートルまで九分半から一〇分ほどかかり、六分以下という目標値を四〇パーセントちかくも割ることがわかった。

これらの事実は、明らかにエンジンの出力不足を物語っていたが。

| 「なおも海軍側は機体の設計や工作上に、速度不足の原因を追求して、発動機側の問題を、正式に取上げようとしないので、我々は全く苦しい立場に追いこまれて、なにか我々の過失を責められているような気持ちで、実に耐えられないものがあった」(雑誌「丸」三十九年十一月号) |

と、のちに堀越技師を継いで「烈風」の主務者になった曾根嘉年技師(三菱自工社長)が述べているように、設計者たちは自分たちの技術のおよばないところで、ジレンマにおちいっていた。

しかも、「烈風」の進捗に業をにやした海軍は十九年三月、三菱にたいし同年夏までに十七試艦戦の試験飛行が終わらない時は、かわりに川西の「紫電改」の生産を行なわせると指令を出し、さらに八月には十七試艦戦の開発中止および「紫電改」の生産準備を通告した。

戦闘機では新顔の川西が、失敗作だった水上戦闘機「強風」を足場に、「紫電」を経て完成させた「紫電改」は、川西という小まわりのきく会社の特質を発揮し、飛行艇から手を引いた菊原静男技師の強力な指導で、短時日に仕上げた強力な戦闘機だった。

主戦投手が故障続きで調整に手間どっているうちに、余り注目されなかった控えの新人投手が一躍、、脚光を浴びたようなもので、三菱にしてみれば、やり切れない思いだったに違いない。

5 エンジンを換装 top

しかし、三菱側ではなおあきらめず、、海軍側に三菱の試作A-20エンジン、正式呼称MK9A「ハ43」11型への換装を求めたところ、A7M1の性能向上と「烈風改」(局地戦闘機)の設計資料をうるという名目で、やっと五号機と六号機への装備が認められた。

海軍側としてはメンツもあったろうが、なによりも「誉」にかける期待がなお大きかった、というより当時の状況では「誉」にかける以外になかった、といったほうが適切だろう。

零戦や「隼」に積まれてすばらしい実績と信頼性を示した中島「栄」エンジンの流れをくむ「誉」は、一八気筒二重星型二〇〇〇馬力級エンジンでありながら、大きさは「栄」とたいしてかわらないというコンパクトな設計で、同時期にアメリカで使われていた二〇〇〇馬力級のプラット・アンド・ホイットニーR2800「ダブル・ワスプ」やライトサイクロン18などに較べ、一リットルあたり出力およびエンジン重量一キログラムあたり出力は、最も高い数値を示し、排気量は二〇パーセントも小さく、重量で二五四キロも軽かった。 |

海軍の陸上戦闘機「紫電」の試作機

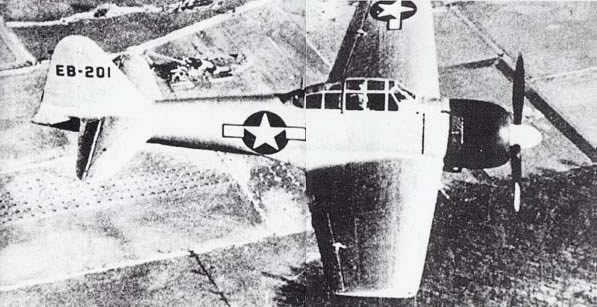

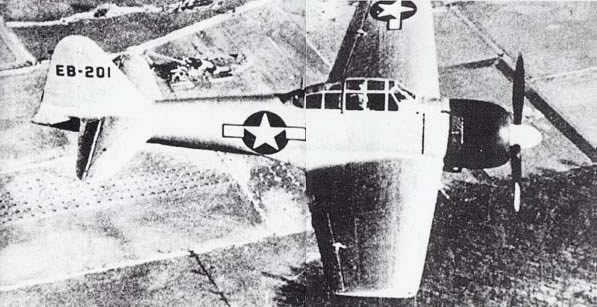

陸軍の一式戦闘機「隼」一型

|

そのうえ、戦闘機用エンジンとして大切な要素である直径は、一六〜二三センチも小さく、正面面積になおすとほぼ二二〜三〇パーセントに相当した。

いかに「誉」が小型で軽くできていたかがわかるが、このために材料や工作などの面で、当時としてはかなり高度なものを必要としたし、設計的にもいままでにない新しい試みが各所になされていた。

ところが、高度な設計要求をみたすのに必要な、高回転に耐える軸受、特殊鋼鍛造品のクランク・ケース、薄肉の冷却ワインをもったシリンダー・ブロック(B29のエンジンには同じものが使われていた)など、材料やこれらを加工する工作機械類の不足、それにキャブレター、点火プラグ、各種の電装品などエンジンの脇役ともいうべき補機類の性能が、「誉」の高性能に追いつかず、とても五体完全という状態ではなかった。

海軍側も、このエンジンの問題解決には会社側と一体になって取り組み、特に空技廠発動機部の松崎敏彦少佐などは、朝から晩まで油まみれになって「誉」の実用化を推進し、ともすればくじけがちになる周囲の人々を励ました。

「我々は、余りにも『誉』に首を突っ込みすぎ、愛情をもちすぎたため、冷静な客観的判断に欠けたきらいがあったかも知れない」

松崎少佐は当時を回想して、こう語っているが、小型、高出力の「誉」は、普通のエンジンよりも回転数を上げて馬力をかせぐという、自動車でいえばスポーツ・カーやGT力―向きエンジンの性格をもっていた。

当然、使用燃料もわが国としては最高の九二オクタン・ガソリンを予定していたし、潤滑オイルも高性能に見あう良質のものを使うことになっていた。

設計主務者だった中島の中川良一技師(日本電子機器会長)は、設計を初めるにあたって、海軍航空技術廠長の和田操中将に念をおして、良質の燃料とオイルの確保をたのんだ。

初めの頃はこの要求もみたされたが、悲しいことに資源の乏しいわが国では昭和十八、九年頃になると、それがむずかしくなった。

見方によっては、設計的に余裕のあった分だけMK9Aのほうが確実性がたかかったとも考えられるが、戦時生産のために材料や工作などに予想外の悪い要素が入りこむことは、三菱のMK9A「ハ43」とて同様で、試作のものより性能低下は避けられなかったであろう。

事実、あとの章で述べるように、排気ガス・タービンつきハ43やハ211の不調は、このエンジンを予定した多くの試作戦闘機の計画を狂わせたのである。

|

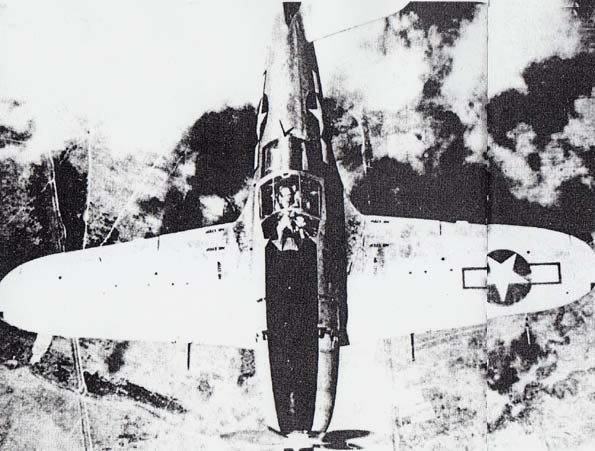

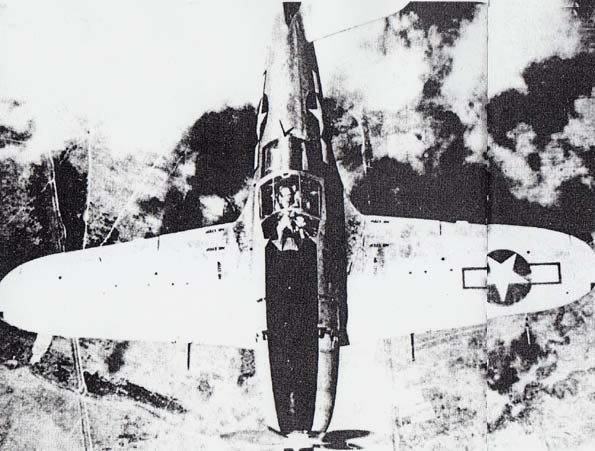

戦後、米軍によりテスト中の零戦三二型

|

6 試作におわった「烈風」 top

ともあれ、MK9Aを搭載するということで「烈風」は命をつなぎとめ、十月にはA7M2の一号機が完成、名古屋から鈴鹿に空輸され、試験飛行を行なった。

パイロットの報告によると速度は高度五八〇〇メートルで三三三ノット(時速六一八キロ)以上を記録、上昇力や操縦性も著しく改善されたということで、海軍側もその成果に注目、設計者たちの胸にも久しぶりに明るい希望が灯った。

その喜びも束の間、約一〇回の飛行でまだ十分な性能資料も確認できないのに、名古屋での「烈風改」の木型審査に必要ということでエンジンをおろし、そのエンジンを大江工場に送り返すことになった。

首なし機体を前に技術者たちが失望の色をかくせないでいると、十二月九日に空技廠審査部から電報で 「A7M2の一号機を至急領収する」との通知があった。

官の連絡のまずさ、タテ割り行政の欠陥に振り回される民間会社側こそいい迷惑であったが、悪い報らせではないので気をとりなおし、鈴鹿にあった予備のエンジンの装着作業に着手した。

四日後の十二月十三日は名古屋の発動機工場が空襲で全滅し、部品の入手はむずかしかったが、年が明けて二十年一月元旦に作業完了、三日に飛行を再開したが、一月十九日にエンジンを焼失するという事故が起きた。

どこまでも、不運がついて回る飛行機であった。

だが、三菱の人々は屈しなかった。

ちょうどこのころ完成しつつあったA6M2の二号機の整備を急ぎ、鈴鹿飛行場で海軍に引きわたされた。

この時、領収にあたった横須賀航空隊審査部小福田少佐は、鈴鹿を離陸するに際し、工場内の黒板に関係者へのねぎらいの言葉を残して行った。

「本機の発動機は、海軍として初めて空中実験に移したものであるが、短時日の間に領収の域に達しえたることは、会社側関係者の不眠不休、異常なる努力によるものと認む」

これを読んだ感激を、曽根技師は

「今まで何か濡れ衣を着せられていたような気持ちも、鈴鹿おろしに一掃されて、冷たい風も一層さわやかに感じられ、白雪に輝く銀翼が小さい黒点になるまで、A7M2の機影を見送った」(前出「丸」三十九年十一月号)

と述べている。

昭和二十年二月四日、飛行場は一面の雪におおわれていた節分の日のことであった。

早くから「烈風」の優秀性を認め、海軍側で最も熱心な推進者であった小福田少佐の「烈風」の優秀性と将来性についての所見が引き金となって、この飛行機を最重点機種として二十年十二月までに一七〇機生産する計画が立てられた。

しかし、八月十五日の終戦の日までに完成したのは試作機七機と、ほとんど完成まじかの量産第一号機だけであった。

終戦に伴い、軍需省は「烈風」に関する資料は、すべて廃棄すべし、と通達をだしたが三菱は、資料は現状のまま保管して米軍に公開すべし、という航空本部通達に従ったので、図面その他は完全に保管された。

その後、航空母艦でアメリカ本国に送りたいから、完全な「烈風」を一機引き渡すようにとの米軍の要請があったが、完成した八機体は、いずれもすでに焼却または破壊され、ついにその勇姿を再び見ることはできなかった。

「烈風」は、もしそれが順調に出現していれば、零戦の再来になるだろうといわれていた。

確かにF6F「ヘルキャット」に奪われていた性能上の優位は取り戻せたかも知れないだろう。

しかし、軍事的には圧倒的なアメリカとの生産力の差や戦況の推移などによって、その活躍も太平洋戦争初期の零戦とは較ぶべくもなかったに違いない。

|

十七試艦上戦闘機「烈風」

|

7 開発競争に敗れた日本 top

さらにつけ加えるなら、アメリカ側は一九四二年(昭和十七年、「烈風」の計画が始まった年)六月のXF6Fの初飛行のあと、すぐに後継機の設計を開始し、日本を引き離そうとしていたのである。

捕獲した零戦の研究資料をもとに、F6F「ヘルキャット」を改良発展させたグラマンF8F「ペアキャット」がそれで、「烈風」より三ヵ月遅れて一九四四年(昭和十九年)八月末に初飛行、そして翌一九四五年五月には、早くも実施部隊に引きわたされて空母による訓練を開始している。

水噴射によって最大出力二四〇〇馬力を出すプラット・アンド・ホイットニーR-2800-34Wを装備したF8F1は、高度五二六〇メートルで七三三キロを出し、上昇力も高度六一〇〇メートルまで五分四〇秒で、いずれも「烈風」の性能を上回っている。

もちろん測定条件その他の違いもあり、最終的には実戦で手合せをしてみなければ単純に優劣は論じられないが、少なくとも「烈風」が実戦に使えるようになるのはF8F「ベアキャット」より一年以上もあとになることを考えると、開発競争において及ばなかったことを認めないわけにはいかない。

「烈風」にはNK9K「ハ45」装備のA7M1、エンジンを三菱MK9A「ハ43」に換装したA7M2のほか、MK9Aに三速過給器をつけた高々度戦闘機型のA7M3、同じく高々度局地戦闘機型のA7M3-J「烈風改」などがあったが、いずれも実機は完成しなかった。

A7M3は二〇ミリ機銃六挺(各二〇〇発)を装備し、高度八七〇〇メートルで三四九ノット(時速約六五〇キロ)を出す予定、A7M3-Jは三○ミリ機銃六挺(各六〇発)とさらに重武装となっていた。

F8F「ペアキャット」が、F6F「ヘルキャット」の一二・七ミリ六挺から四挺に減らしたのにたいし、「烈風改」がかえって火力を強化したのは、もはや艦戦の領域をこえて、B29を初めとする強力なアメリカの四発爆撃機を主たる相手にしなければならなくなったからである。

まさに「烈風」のたどった運命は、日本の消長そのものであった。

top

**************************************** |