|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

6 火砲を積んだ“空の砲兵”

一二・七ミリを多用したアメリカの戦闘機にたいして、日本は二〇ミリを戦闘機の主兵装とし、対大型機戦闘の必然性が高まるにつれて、三〇ミリあるいは三七ミリヘとエスカレートした。

しかし、厚い鋼板で覆われた軍艦と違って、薄いジュラルミン板でできた空中に浮ぶ飛行機をおとすには、それほど大口径の火器を必要としない。

アメリカが多用した一二・七ミリ、あるいは日本では海軍の零戦が初めて採用した二〇ミリ程度で十分だった。

アメリカが使ったコルト・ブローニング一二・七ミリ機関銃は優秀だった。

初速が毎秒約八五〇メートルで、弾丸の直進性が良いため、命中率が高かった。

従って、日本の飛行機より遠くから発射して命中させることができた。

このことは戦闘機同士の空中戦はもちろん、戦闘機と爆撃機の戦闘においても有利だった。

日本の戦闘機は、こちらの弾丸の勢いが弱まるのが早く、直進性が悪いために、よほど相手に接近してから発射しないと、命中弾を与えることがむずかしかった。

敵爆撃機は初速のたかいコルト・ブローニングを使っているため、早くから射撃を開始して、日本の戦闘機が射撃開始距離に接近する前に撃墜することができた。

だから、日本の戦闘機パイロットたちにとって、B24やB29の編隊に攻撃をしかけることは容易なことではなく、犠牲も決して少なくなかった。

特に強力な武装と装甲をもつB29「超空の要塞」が来襲するようになってから、それが著しくなったが、弾丸の直進性の良い、従って命中率も良く、より遠くから発射可能な火器の開発は、そう簡単にできるものではない。

|

四式重爆撃機『飛龍』

|

1 重爆撃機に高射砲をtop

昭和十八年半ば頃、百式重爆撃機「呑龍(どんりゅう)」にかわる次期重爆キ67(のちの四式重爆「飛龍」)の設計主務者小沢久之丞技師は、この飛行機に口径七五ミリの高射砲を積めないか、という相談をうけた。

この難題をもちかけたのは、陸軍航空審査部で重爆や司令部偵察機の審査を担当し、小沢技師らが設計したキ67の主テスト・パイロットでもあった酒井英夫陸軍少佐だった。

酒井少佐は、機関砲の弾道性が良くないという実戦部隊からの要望に答えるべく、弾丸の威力は二〇ミリで十分だから弾道性を改良してほしい、と陸海軍の機関砲関係者に熱心に説いて回ったが、いますぐ間に合うものはない、と悲観的な返事ばかりだ。

そこで、残された唯一の手段として、地上部隊用の八八式七五ミリ高射砲の話がでた。

これなら一〇〇〇〜二〇〇〇メートル離れたと頃から発射しても、ほぼ弾道は直線を描くから、命中率は向上するし、あたれば一発で確実に撃墜することができる。

問題は、そんな重い火砲を積むのに適した飛行機があるかどうかだが、酒井少佐は自分がテスト中のキ67なら可能だろうと考え、三菱への相談となったものだ。

キ67は当時、やはり試作機の審査中だったキ84(のちの四式戦闘機「疾風」)とともに「大東亜決戦機」とよばれ、その優秀な性能を期待された双発爆撃機で、それまでの日本陸軍の重爆とは一変した軽快な運動性・安定性をもち、操縦の容易な飛行機だったから、確かに七五ミリ砲装備には、うってつけだった。

酒井少佐の提案にたいして、設計側にはいくつかの疑問があった。

砲の重量が大きいことはやむをえないとしても、上空で砲手が一発ずつ弾丸をこめなければならないから、発射のチャンスを掴むのがむずかしいのではないか。

また、敵機の速度がこちらより速い場合は追尾攻撃はできず、確実に発射できるのは正面から攻撃する一回のチャンスしかないが、それでもいいのか。

そのほか発射の際の反動は現用の半分程度にしてもらわなければならないが、その減らされた反動力に耐えるだけでも、砲取付部の機体強度を増すために、かなりの補強を必要とするのではないかなど、設計上の心配もあった。

しかし、機体はそれほど広範囲な補強の必要がないことがわかり、酒井少佐の熱意にほだされて、再三の打ち合せの末に、正式の試作機として取上げられることになり、高射砲を積む改修設計が開始された。

七五ミリ砲は重量一トン近くもあり、この装備が最も問題だったが、砲架関係の構造および強度は東條輝雄技師(三菱自工副社長)、砲装着のための装備は宮原旭技師が担当して進められた。

機体番号「キ109」、特殊防空戦闘機として陸軍から試作指示があったのは昭和十九年一月、そして八月には一号機が完成した。

水戸の射爆場に機体を運び、まず機体を固定しておいて地上射撃を行なったところ、ほとんど問題はなかったので、すぐに空中射撃実験に移った。

当時、立川の陸軍航空工廠にいた筆者が、工廠本館前の広場におかれた、美しいグリーンのまだら模様に塗装された完成したばかりのキ109を見たのは、この頃であった。

それからほどなく、航空審査部のある福生飛行場の方角で試射場に向って三〇度の降下、実弾発射、そして急上昇を繰返すキ109の姿を見るようになった。

スマートな機体が緩降下に移り、速度をグンと増したかと見る間に機首に閃光がほとばしり、それから数秒おいてドーンと音が聞こえてくる頃には、すでに急上昇して旋回に移っていた。

そのダイナミックな美しさは、今も忘れることができないほどだ。

|

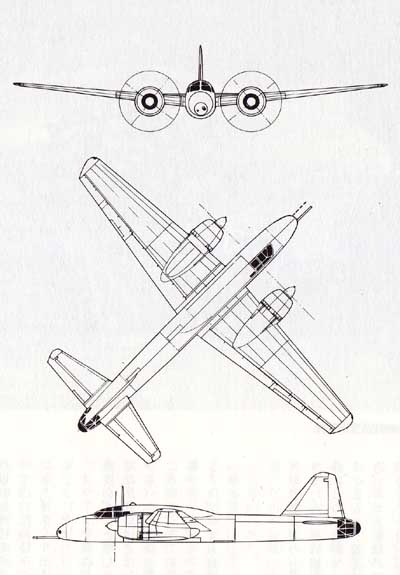

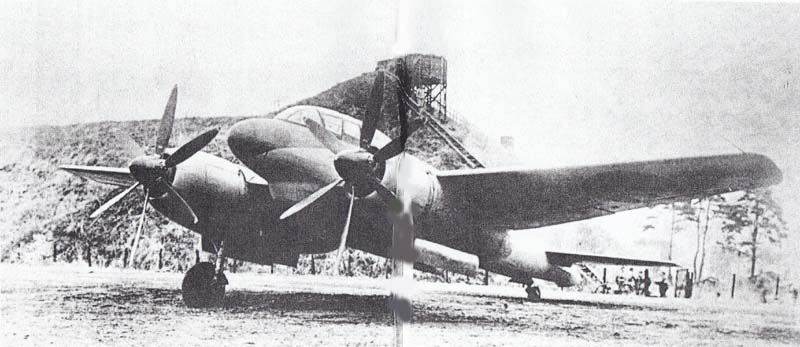

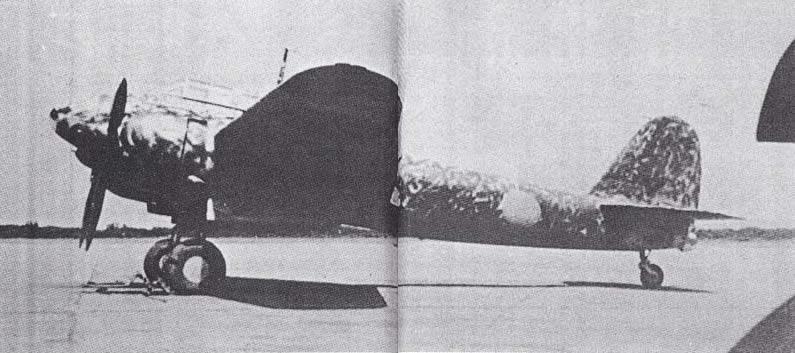

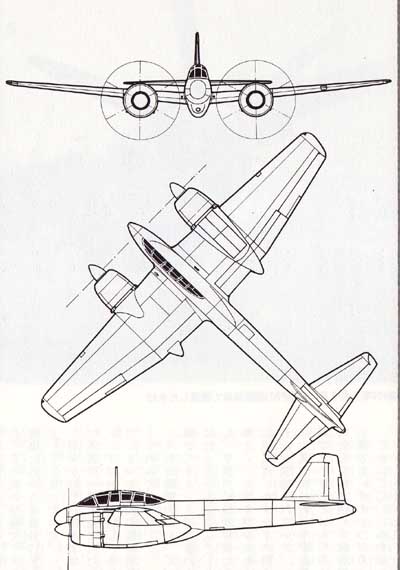

キ109特殊防空戦闘機

|

2 不成功に終ったキ109 top

キ67は海軍の一式陸攻をほっそりさせたような外観をもっていたが、機体は造り易いよう分割構造方式がとられ、改造は容易だった。

広いガラス面積の細長い機首部分を取り払って八八式高射砲を取付け、整形覆いがつけられた。

機首はやや寸づまりの感じになったが、長く突き出た七五ミリ砲は、さすがに迫力があった。

この飛行機の発案者であり、最も熱心な推進者だった酒井少佐は、空中射撃テストを始めると間もなく来襲するようになったB29にたいし、早速その威力を試してみることにした。

「テスト中に数回、B29迎撃の機会にめぐまれ、敵編隊のひく飛行雲の中から雄大な射撃をしたことがある。

しかし、排気タービンをつけたB29の前に屈せざるをえなかったことは残念だった」(「日本傑作機物語」酣燈社刊)

と酒井少佐が述べているように、設計側が最初に心配したとおりの結果に終った。

キ109の原型であるキ67にも排気ガス・タービンつきの計画はあった。

だが昭和十九年一月に完成した試作機によるテストでは、高度八〇〇〇メートルで時速五五一キロ、同八五〇〇メートルで時速四九〇キロとふるわず、この程度の性能では、複雑な排気ガス・タービンを使うメリットなしということで実用化にはいたらなかった。

出所の異なった数字で性能の比較をすることには無理があるが、高度二万五〇〇〇フィート(約七六〇〇メートル)で時速五八五キロというB29には、単座戦闘機ですら追いつくのが精一杯という当時の日本の実情からすれば、キ109の発想は根底に無理があった。

ただ、目標に近いだけに地上から射ち上げるよりは、いくらかましといえたかも知れない。

「上陸用舟艇を攻撃すれば一発で転覆させることができるという報告をきいたが、私どもにとって、この話はいくらかの慰めとなった」(雑誌「航空ファン」昭和五十年五月号)

と設計者の小沢技師が述べているように、アダ花に終った機体だった。

試作機もふくめ、キ109は二二機造られたといわれる。

七五ミリ砲を装備した例は、アメリカにもあった。

双発のビーチクラフトXA38「デストロイヤー」は機首に七五ミリ砲一門と一二・七ミリニ挺を装備し、時速六〇〇キロといわれたが採用にはならず、同じく双発のノースアメリカンB25H「ミチェル」は七五ミリ砲一門に一二・七ミリ四挺という重武装で、こちらは実戦で活躍したが、もっぱら対地や対艦攻撃に使われた。 |

キ109試作特殊防空戦闘機〈陸軍・三菱〉

ノースアメリカンB-25H「ミッチェル」

|

|

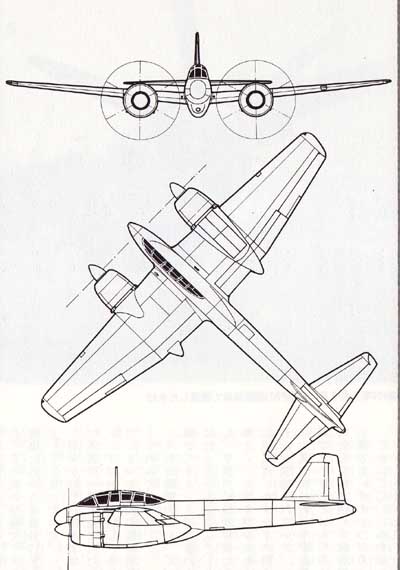

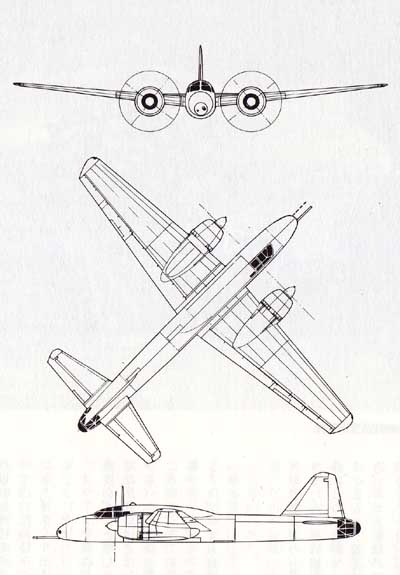

キ93試作襲撃機

|

3 五七ミリ砲装備のキ93 top

大砲の弾丸一発でドンというのは、なにやら空の大艦巨砲主義といった感がないでもないが、このほかにも日本陸軍にはいくつかの大砲つき飛行機があった。

元々ソ連陸軍を目標としていた日本陸軍は、昭和十四年のノモンハン事件での苦い戦訓から、装甲の強固なソ連戦車群を撃破するには比較的装甲の薄い上面を空から攻撃するのが、最も効果がある、と考えるようになり、強力な地上襲撃機の構想が芽生えた。

その具体的な現われが、双発で五七ミリ対戦車砲を装備したキ93であり、キ102乙であった。

最も、これらの機体が具体的な設計作業に入った昭和十八年には事情は一変し、目ざす相手はアメリカ、イギリスを初めとする連合軍であり、目標も戦車よりは地上施設、飛行場あるいは艦船に変り、さらには来襲する大型爆撃機へと変った。

この点でキ93やキ102は、最初からB29を目標としたキ109とは異なっている。

キ93は陸軍が独自に企画し設計試作まで行なった最初のもので、約半年にわたる基礎計画の末、昭和十八年一月から具体的な設計作業に入った機体である。

設計担当は立川の第一陸軍航空技術研究所第一科で、科長すなわち設計主務者に相当する安藤成雄航技中佐(のち大佐、戦後、防衛庁技術研究所嘱託)のもとに大学・工専出の若手技術将校、ベテランの技手、工業学校出の計算および製図手などで設計グループが構成され、これに試作を担当する陸軍航空工廠の設計メンバーが加わった。

頭数は一応そろったものの、実務経験のあるのは、九二式超重爆撃機の設計主務者だった安藤中佐と、一握りの古参技手たちだけという心もとない陣容だった。

たまたま前年十二月にくり上げ卒業してその一月に一航研に入った筆者も、主翼班設計の一員として野田親則航技中尉(のち満州飛行機技師、日本航空専務取締役)の下に配属されたが、好きな飛行機の仕事がやれるという希望と喜びの前には、いよいよひどくなる食糧を初めとする物資の欠乏や、暗さを増す世相も、一向に苦にならなかった。 |

キ93試作襲撃機 〈陸軍・第一航空技術研究所〉

|

すぐ前の飛行場にはカーチスP40、ポーカー「ハリケーン」、ロッキード「ハドソン」、ダグラスDB7、ダグラスDC5、ブリュースター「バッファロー」などの捕獲機が日本機に交じってズラリと並べられていたし、傍の格納庫前の駐機場にはいつもボーイングB17E「空の要塞」がおいてあって、見に行ったり手を触れたりすることのできた、まだ余裕のある時代だった。

筆者の日記によると、昭和十八年三月一日に「主翼班七名が野田中尉のもとに集まって仕事を割り当てられる。

私は野田中尉と一緒に中央翼の設計である。

それに先立ち、風洞模型の三面図を書くようにいわれた」とあり、この仕事は三月十一日に終っている。

さらに、四月十五日の日記には、次のように書かれている。

「昨日につづき野田中尉と航空工廠の試作工場にキ93の実大模型を見に行く。予想に反して翼が非常に短く感じた。

図面と立体で見るのとの違いだろう。相当巨大な飛行機に感じられる。

翼にぶら下がった大きなエンジン・ナセルと、胴体下面の五七ミリ砲覆が並んだところは、なかなか凄味がある。

モックアップ(木型模型)を初めて見たわけであるが、操縦席や内部艤装などは木で実にうまく作ってあった……」。

キ93の胴体は、上から見ると重心付近の機体の一番広いところを境にして前後が近似楕円、断面も縦長の楕円で、結局全部が四次元楕円の美しい曲面で構成されていた。

五七ミリ砲は、この胴体とはなして下面に吊り下げられ、これも美しい曲線のカバーで覆われており、約二〇発を収容する弾倉は胴体内の操縦士と射手の間に配置されていた。

主翼は中央翼と外翼にわかれ、それぞれ四個ずつの接手で結合されていたが、空力および強度設計は野田中尉がほとんどやり、あとの図面化を図面制式や設計資料にもとづいて筆者がやった。

細かいところは、かなりキ67の図面を参考にしたことを覚えている。

そのうちに一科長の安藤中佐が技術院に移り、野田中尉も召集解除で満州飛行機に移るなど、かなりのメンバーの移動があった。

試作に移行してからは設計も航空工廠に移り、キ93は主として航空工廠技術科の狩野滋中尉と野島技師が見るようになった。

筆者も教育のため昭和十九年三月から一年間設計を離れたが二十年四月には復帰、そして四月八日の初の試験飛行に立会うことができた。

|

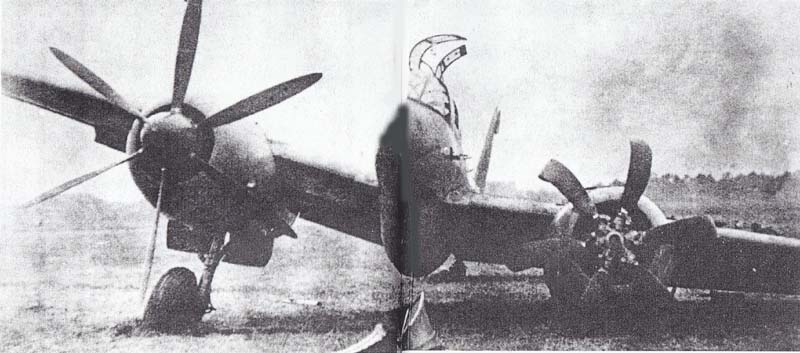

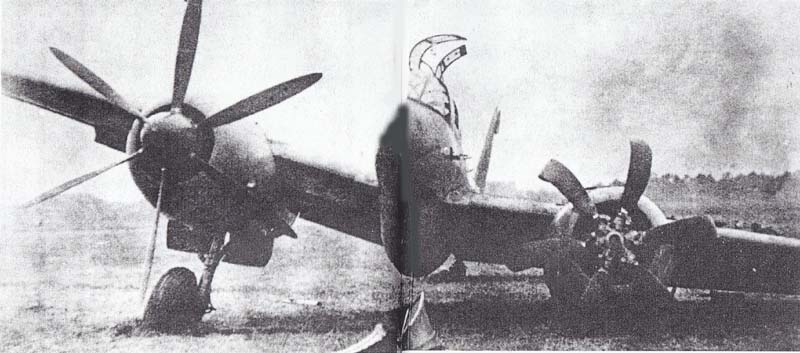

昭和20年4月8日の初飛行の着陸事故で破損したキ93

|

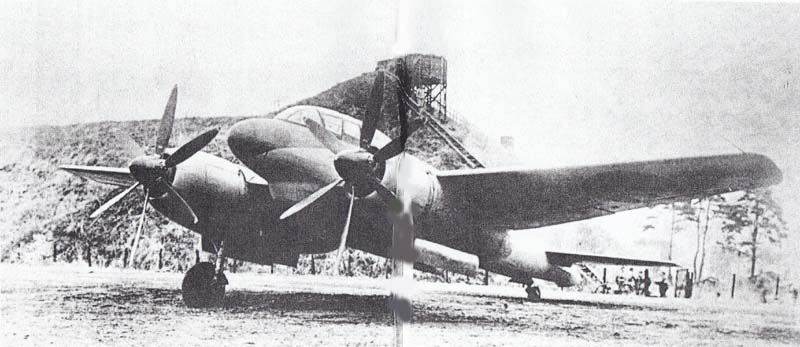

4 初飛行で着陸事故 top

「それはキ93が、初めて空に浮んだ記念すべき日だった。

薄曇り、微風。試験飛行には打ってつけだった。

航空本部長以下居並ぶおエラ方は中央椅子席に陣どり、我々はその両側の草の上に座った。

操縦は審査部の森谷中尉、同乗は池林少尉だった。

森谷中尉は双発機操縦の権威で、台湾にいた当時、八〇メートル間隔で立っている製糖会社の大煙突の間を、九九式双発軽爆撃機で8の字飛行をやってのけた錬達の士だったが、それまでに何回も行なったジャンピング・テスト(飛び上がる寸前までの地上滑走テスト)で、この機体に信頼と深い愛情を抱いていた。

やがて定刻がきた。スロットル全開。ひときわ高く二基のハ214の爆音が轟いて、わがキ93は走り出した。

そして全員の緊張と期待のうちに、独特の強制冷却ファンの響きを残して大地を離れた。

黒い排気の尾をひきながら立川の空に上昇して行く機体を見て『飛んだぞ』と思った(綿密な計算と周到な用意のもとに作り上げられた飛行機が飛ぶのは当り前の話だが、これは設計製作に関係した当事者のみが知る実感であった)。

溜息ともつかない安堵のざわめきのうちに、高度をとったキ93は静かに旋回した。

エスコートのために九九式軍偵が後を追って飛び立った。

我々の視界のなかを飛びながら、ゆっくりと舵のテストをしているキ93を見て、何ともいえぬ充実感に酔いしれていた……」

その日の筆者の記録だが、このあと思わぬ事故が起った。

着陸態勢に入ったキ93が接地直後に片方の脚が折れたらしく、大きく右に傾いて地上で一回転した。

幸い速度が落ちていたことと、沈着な森谷中尉がすぐにスイッチを切ったことなどもあって大事にいたらなかったが、あとで聞いたところによると、原因は計算違いによる脚支柱のロック・ピンの強度不足という、ごく初歩的なミスだった。

主翼下面に張りだしている大きなナセルのため、翼端にはほとんど損傷はなく、左脚と左プロペラおよびナセルの一部破損ですんだが、修理には約一ヵ月を要した。

修理を終って、いよいよ明日は第二回目の飛行という五月某日、筆者は飛行場脇の格納庫に行ってその美しい姿にじっくり対面したが、これが完成したキ93の見おさめとなった。

その夜の空襲で、すぐそばの駐機場にあった捕獲B17Eとともに炎上してしまったのだ。

翌朝駆け付けた筆者は、翼端および尾翼の一部と焼けただれたエンジン、プロペラを残し、きれいに消えてしまったキ93の前に呆然と立ちつくすのみであった。

キ93は時期的にいって、この飛行機ができようとできまいと、戦局にはほとんど影響のないものだったし、学校出の技術将校たちの道楽仕事といった声も聞かれたが、技術的に見れば、数々の野心的な試みが実施されていた。

主翼断面は野田中尉お得意の層流翼であったことはもちろんだが、当時としては異例の六枚羽根プロペラの採用も、その一つだろう。

これは二〇〇〇馬力級エンジンであるハ214の大パワーを吸収するためと、プロペラ直径が大きくなりすぎて三点姿勢が高くなるのを防ぐためにとられた処置だったが、操縦席の左右で回る六枚プロペラは薄暗い円板のように見え、パイロットには視界が悪くなったような印象を与えたようだ。

機体は翼幅一九メートル、翼面積五四・七五平方メートル、総重量は一〇トンに達するかなりの大型でキ45やキ102はもとより、九九式双発軽爆撃機よりも大きな飛行機となった。

武装は胴体下面の「ホ四〇一」五七ミリ砲のほか、主翼内に二〇ミリ二、後席に一二・七ミリーをもち、両翼下には二五〇キロ爆弾一発ずつを装備するという重武装機だった。

初めの計画によれば、これで時速六八〇キロをだすはずだったが、すべての日本の試作機に共通していた、エンジンの出力低下とプロペラの不具合により、最高速度は高度八三〇〇メートルで時速六二四キロに性能計算値は下げられた。

空襲により焼失したキ93第一号機に引続き、第二号機は埼玉県高萩飛行場に疎開して試作が行なわれたが、すでに目的は消滅し、民間会社の試作機なら、とっくに中止命令がでていたかもしれない運命のうちに終戦を迎えた。

終戦後、一時、高萩飛行場近くの農家に身を寄せていた筆者は、放置されていたこのキ93第二号機を見出し、運命の偶然に驚いたものである。

|

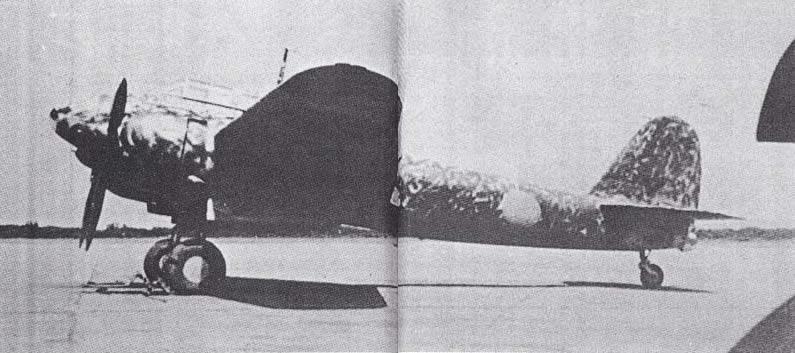

キ45甲二式複座戦闘機「屠龍」

|

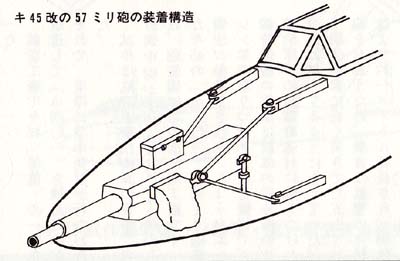

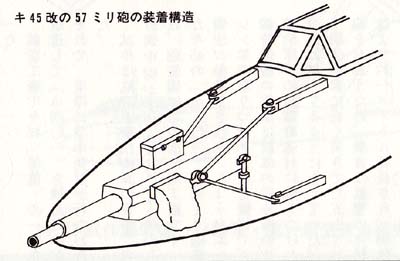

5 キ45改に五七ミリ砲を装備 top

「ホ四〇一」五七ミリ砲装備のキ93は、一回の飛行だけで、実弾発射はもちろん砲の装備もされなかったが、二一五機も生産されて実戦部隊に配属になったキ102のほかに、五七ミリ砲を装備した機体がもう一つあった。

航空工廠でキ45「屠龍」の一機を改造して「ホ四〇一」を積んだのがそれで、実際に空中発射が行なわれた。

試作は航空工廠技術課の家田、吉野両中尉が主担当となって進められ、砲装備はこの前に同工廠でやったキ45の「ホニ○三」三七ミリ砲装備法が参考とされた。

ちょうどエンジン架の取付けと同じ要領で、鋼管熔接の砲架は胴体の四ヵ所の比較的厚手のU型縦通材に取付けた金具に結合するようになっていた。

胴体前部に長く突きでた五七ミリ砲を覆うため、機首は原型のキ45改より約一メートル延長され、胴体はいささかスマートになった。 |

|

地上の発射試験でも機体に異常は認められず、家田中尉が同乗して空中発射実験を行なうことになった。

操縦は審査部でキ102を担当していた岩倉具邦大尉で、機首の重い砲とバランスをとるため後部に錘(おもり)を積みこみ、立川飛行場を離陸したキ45特別機は、すぐとなりの福生飛行場に設けられた射撃試験場に向った。

――「これから降下して発射するよ」と岩倉大尉の声が伝声管を伝わってくる。

降下角度は三〇度くらいだったろうか、急降下のさいの苦しさは覚悟していたが、速度もおとしているとみえて、案外Gはかからなかった。

地上四〇〇メートルくらいで突然、前方視界が真赤に燃え、機はその中に突入して行った。

その時かすかな衝撃と発射音を感じた。

瞬時の後に機首がゆるやかに引上げられたが、この時もGは余り感じなかった。

地上に降り立ったら岩倉大尉が、にこにこ笑いながら声をかけてきた。

「うまくいったな、やっぱり五七ミリ砲となるとすごいよ」

全くあっけない幕切れである。――(家田文太郎「五七ミリ砲を積んだキ45」、雑誌「航空ファン」昭和五十三年一月号)

実験は成功で、これはあくまでも一機だけの試作で実用化はされなかったが、五七ミリ砲装備の本格的な戦闘・襲撃機キ102乙の設計が開始されたのはこのあとだったから、大口径砲装備の実験機としてはパイオニア的な存在といってよい。

だが、このあとのキ102乙にしても、実戦での効果となると、かなり疑問があったようだ。

「ホ四〇一」は発射速度が二秒間に三発程度で、これではキ109の設計主務者の小沢技師が心配したように発射弾数は、極めてかぎられたものとなる。

しかも実際には砲そのものが空中で使うには不完全で、しばしば故障したから連続発射は望むべくもなかった。

「ホ四〇一」は、元々榴弾砲だったので、カノン砲にすれば条件はもっと良くなるが、砲身が長くなって重くなる。

砲身の短い「ホ四〇一」を積んだキ102乙ですら一トン以上も重くなり、最高速度は約二〇キロも低下している。

それにしても、海軍が戦艦中心のいわゆる大艦巨砲主義に見切りをつけ始めた頃から、陸軍が“空の大艦巨砲”ともいうべき大口径砲装備の戦闘機や襲撃機に熱心になったのは、いささか妙なめぐり合せというべきだろう。

top

**************************************** |