|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

4丂憃敪廳愴摤婡

丂嬤嫍棧偺愴摤偼扨敪丄敋寕婡傪墖岇偟偰偺墦嫍棧愴摤偼憃敪愴摤婡偲偄偆傛偆偵丄愴摤婡傪擟柋偵傛偭偰巊偄暘偗傛偆偲偡傞峫偊偼戝愴埲慜偐傜偁偭偨丅

丂扨敪愴摤婡偼丄峲懕椡偲搵忔堳偺旀楯側偳偐傜丄墦嫍棧恑峌偼柍棟偩偲偄偆峫偊偐傜偩偑丄偳傫側偵嫮椡側壩婍傪傕偮憃敪愴摤婡傕丄恎偑傞側扨敪愴摤婡偵偼偍傛偽側偄偙偲傪恎傪傕偭偰枴傢偭偨偺偼丄桳柤側乬僶僩儖丒僆僽丒僽儕僥儞乭乮塸杮搚峲嬻寛愴乯偱偺僪僀僣嬻孯偱偁偭偨丅

丂僪僀僣傕丄愴摤婡傪嬤嫍棧梡偲墦嫍棧梡偵暘偗傞峫偊傪傕偪丄扨敪堦恖忔傝偺儊僢僒乕僔儏儈僢僩俵e109偺傎偐偵丄憃敪擇恖忔傝偺俵e110傪攝旛偟偰戝愴偵椪傫偩丅

丂嵟弶丄憡庤偺嬻孯椡偑庛偄偆偪偼俵e110憃敪愴摤婡偼埿椡傪帵偟偨偑丄愴応偑僼儔儞僗偐傜僀僊儕僗杮搚忋嬻偵堏傞偵偍屇傫偱庛揰傪偁傜傢偟偨丅

丂僪僀僣嬻孯偼懳塸嶌愴偺弶婜丄挿嫍棧峌寕偺敋寕婡傪岇塹偡傞擟柋傪俵e110憃敪愴摤婡偵梌偊偨丅

丂俵e110偼僀僊儕僗嬻孯偺乽僴儕働乕儞乿傗乽僗僺僢僩僼傽僀傾乿偺弶婜偺宆偵妑傋偰懍搙傕楎傜偢丄晲憰偼嫮椡偱偁偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄揋愴摤婡戉偺僷僀儘僢僩偨偪偐傜丄乬僥乕僽儖偺偆偊偺擏乭偲傛偽傟傞傎偳梕堈偵寕捘偝傟偨偺偱偁傞丅 |

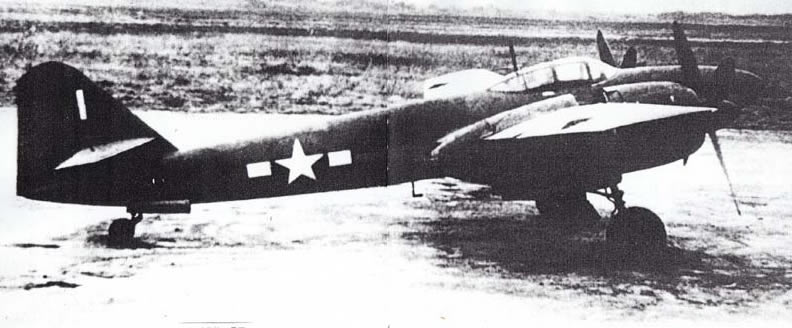

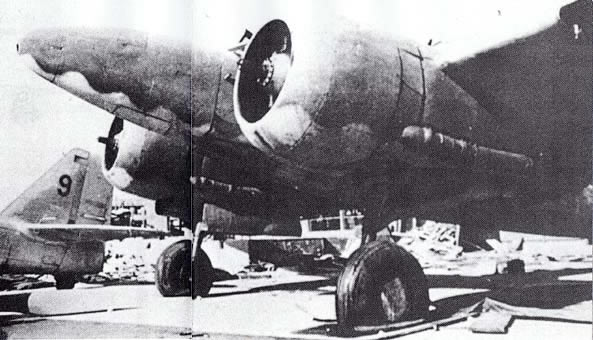

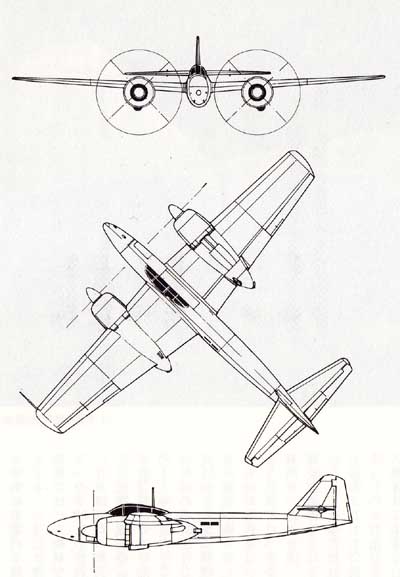

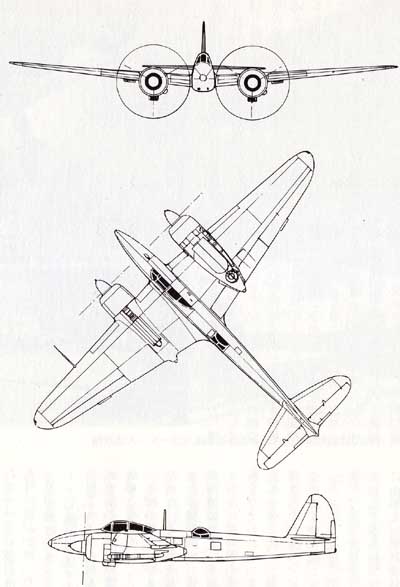

僪僀僣嬻孯偺憃敪廳愴摤婡儊僢僒乕僔儏儈僢僩俵e110

|

丂偙偺偨傔俵e110偺岇塹偵丄偝傜偵俵e110偑弌摦偡傞偲偄偆柇側偙偲偵側傝丄俵e110傪敋寕婡墖岇偺擟柋偐傜偼偢偝側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

丂偣偭偐偔偺嫮椡側晲婍傕丄憡庤偑恎寉側扨敪扨嵗愴摤婡偲偁偭偰偼栶偵棫偨偢丄挿偄峲懕嫍棧傕傢偞傢偞憡庤偺偄偗偵偊偵側傞偨傔乬曅摴愗晞乭偺梡偵偟偐側傜側偐偭偨偺偱偁傞丅

1 掕傑傜偸愴摤婡偺梡暫巚憐 top

丂幚愴偱俵e110偑憃敪愴摤婡偺庛揰傪偁傜傢偵偡傞埲慜丄擔杮偱傕愴摤婡摨巑偺嬻愴偵巊傢傟傞廬棃捠傝偺傕偺丄敋寕婡傪墖岇偡傞偨傔挿嫍棧旘峴偑壜擻側丄傗傗戝宆偺憃敪暋嵗埲忋偺愴摤婡丄揋敋寕婡偺寎寕傪愱栧偲偡傞愴摤婡偺嶰偮偵暘偗傞峫偊曽偑偁偭偨丅

丂擇斣栚偺敋寕婡墖岇偺憃敪愴摤婡偲偟偰奐敪偝傟偨偺偑丄棨孯偺僉45乮偺偪偺乽搄棿乿乯偲奀孯偺廫嶰帋憃敪棨愴俰1俶1乮偺偪偺乽寧岝乿乯偩偑丄挿嫍棧丄崅懍丄廳晲憰偵壛偊偰扨敪扨嵗愴摤婡偵旵揋偡傞奿摤惈偲偄偆丄梸偽偭偨梫媮偵墳偠愗傟偢丄拞搑敿抂側偱偒偵側偭偨丅

丂愴憟偵側偭偰傒傞偲丄棨孯偼乽敼乿丄奀孯偼楇愴偲偄偆憃敪愴摤婡傕婄晧偗偺峲懕椡傪傕偭偨扨敪愴摤婡偑尰傢傟丄僉45傗俰1俶1傪柍梡偺懚嵼偵偟偰偟傑偭偨丅

丂偙偺椉婡庬偼丄偦偺屻丄嫮椡側晲憰偲栭娫旘峴惈傪惗偐偟偰懳戝宆婡梡偺栭娫愴摤婡偲偟偰巊傢傟傞傛偆偵側偭偨偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞偑丄乽敼乿傗楇愴偺傛偆側挿嫍棧恑峌偺偱偒傞扨敪愴摤婡偺弌尰偼丄悽奅偺愴摤婡梡朄偵妚柦傪傕偨傜偟偨傕偺偱偁傞丅 |

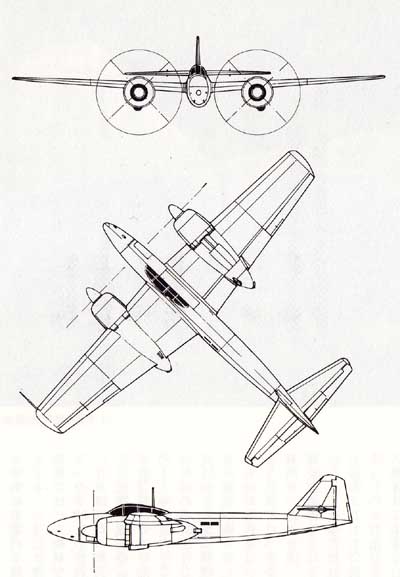

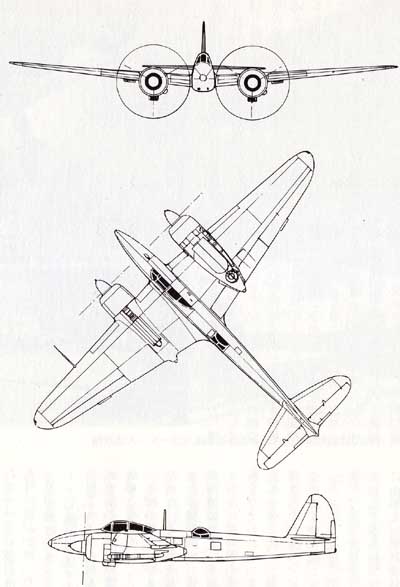

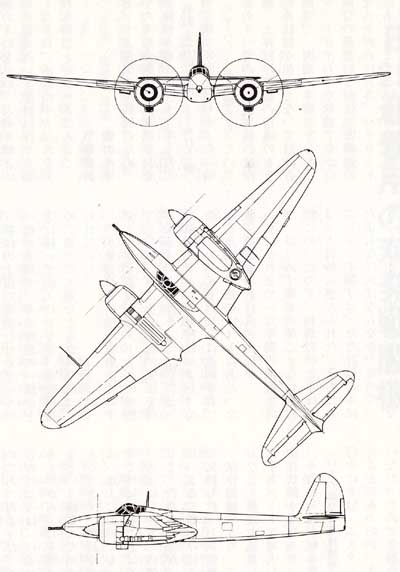

棨孯偺憃敪廳愴摤婡丄愳嶈僉45乽搄棿乿

奀孯偺廫嶰幃棨忋愴摤婡丄拞搰俰1俶1丅偺偪偺栭娫愴摤婡乽寧岝乿

|

丂偺偪偵傾儊儕僇偼丄擔杮偵側傜偭偰俹51乽儉僗僞儞僌乿傗俹47乽僓儞僟乕儃儖僩乿側偳偺扨敪挿嫍棧愴摤婡傪弌尰偝偣丄敋寕婡偺寎寕偵忋偑偭偨擔杮傗僪僀僣偺愴摤婡傪擸傑偣偨丅

丂僉45乽搄棿乿傗俰1俶1乽寧岝乿埲屻傕丄擔杮棨奀孯偼偄偔偮偐偺憃敪愴摤婡傪帋嶌偟偰偄傞偑丄嵟傕憗偄帪婜偺嶰旽僉83傪彍偔偲丄偄偢傟傕懳敋寕婡梡愴摤婡乮摿偵俛29寎寕梡乯偱丄栚揑偑峣傜傟偰偄偨丅

丂憃敪愴摤婡偱偼扨嵗愴摤婡偵偐側傢側偄偙偲偑偼偭偒傝偟偨偙偲丄傾儊儕僇偺俛29奐敪偺僗僺乕僪傾僢僾偵傛傞杮搚嬻廝偺婋婡偑梊憐偝傟偨偙偲側偳偵傛傞傕偺偩偑丄奐愴慜偺徍榓廫榋擭屲寧偵帋嶌巜帵偑偩偝傟偨僉83偼丄傑偩憃敪愴摤婡偺梡朄偵偮偄偰巚憐偺偁偄傑偄側帪戙偩偭偨偐傜丄奐敪偼嵟傕擄峲偟丄帋嶌堦崋婡偺姰惉偼徍榓廫嬨擭廫寧偱偁偭偨丅丂敋寕婡傪墖岇偟偰揋抧怺偔怤峌偡傞偨傔偺愴摤婡偲偟偰丄墦嫍棧惈擻丄揋愴摤婡偵傑偝傞懍搙偲壩椡丄杊抏丄柍慄憰旛丄偦傟偵捠怣巑傪摨忔偝偣傞側偳丄傕傝偩偔偝傫偺梫媮偼丄僉83偺愝寁偺慜搑懡擄傪巚傢偣傞傕偺偩偭偨偑丄偝傜偵崅乆搙愴摤婡偵傕巊偊傞偙偲傪梫媮偝傟丄偦偺崲擄偼攞壛偟偨丅

丂偟偐傕丄偢偭偲偁偲偵側偭偰丄懡偡偓傞婡庬傪惍棟摑崌偡傞偨傔僉83傪巌椷晹掋嶡婡乮僉95)丄廝寕婡乮僉103乯偵揮梡偱偒傞傛偆梫媮偑傆偊丄搑拞偐傜奀孯傕壛傢偭偰棨奀孯嫤摨帋嶌偲偄偆偙偲偵側傝丄奀孯懁偐傜傕偄傠偄傠側梫媮偑偩偝傟偨丅

丂梫媮偑偙偆傕懡偔丄偟偐傕師乆偵曄偭偨傝丄偮偗壛偊偨傝偟偨偺偱偼丄愝寁偼崿棎偡傞偽偐傝偩偑丄嬨幍幃巌掋乮僉15乯丄昐幃巌掋乮僉46乯偵懕偄偰僉83偺愝寁庡柋幰偲側偭偨戝媣曐晉晇媄巘乮嶰旽帺岺夛挿乯偼廔巒丄戝弌椡僄儞僕儞憰旛偲懍搙桪愭偺崻杮曽恓傪偔偢偝側偐偭偨丅

丂巌椷晹掋嶡婡偲偄偆偺偼丄擔杮棨孯偑悽奅偵偝偒偑偗偰惗傒偩偟偨怴偟偄婡庬乮傕偟偔偼梡朄乯偱丄嶌愴偵愭偩偭偰揋抧偺墱怺偔怤擖偟偰揋偺摦偒傗婎抧側偳偺忣曬傪傕偨傜偡愴棯掋嶡婡偩丅 |

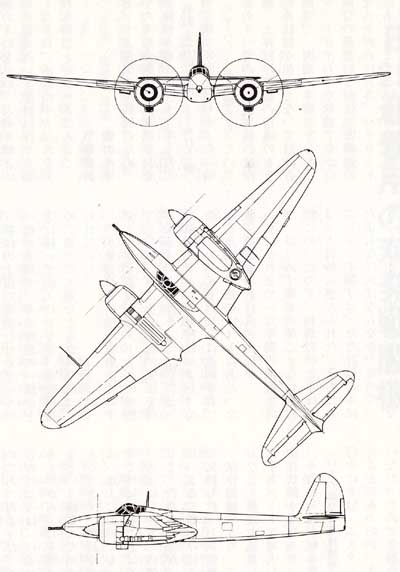

棨孯偺昐幃巌椷晹掋嶡婡丄嶰旽偺僉46

|

丂峲尋婡偱廃夞挿嫍棧旘峴偺悽奅婰榐傪偮偔偭偨棨孯偺摗揷梇嶰拞嵅傜偺敪埬偵傛傞傕偺偩偑丄媣曐媄巘傜偑愝寁偟偨昐幃巌掋偼丄偦偺夣懍偲挿戝側峲懕惈擻傪惗偐偟偰丄備偆備偆偲婋尟側揋抧忋嬻傪旘傃傑傢傝丄廳梫側幨恀傪嶣偭偱偒偨丅

丂楢崌孯懁偼丄昐幃巌掋偑尰傢傟偨擇丄嶰擔屻偵偼偐側傜偢擔杮孯偺峌寕偑偁傞偲崰偐傜丄乬幨恀壆偺僕儑乕乭偲屇傫偱偦偺旘棃傪嫲傟偨丅

|

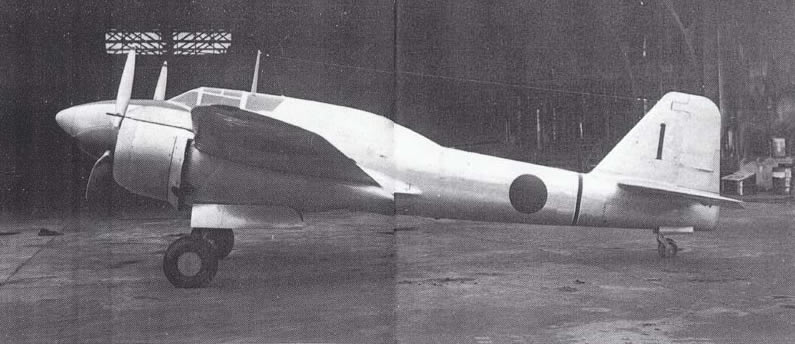

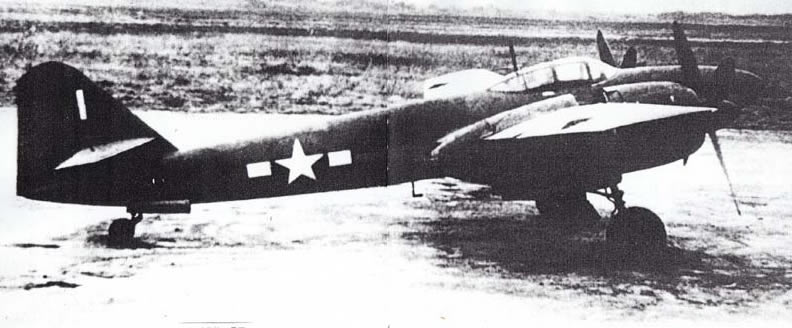

嶰旽偺憃敪暋嵗愴摤婡僉83丄暷孯偵愙廂偝傟偨帋嶌戞1崋婡

|

2 憃敪暋嵗愴摤婡僉83 top

丂嵟弶偺寁夋偱偼敋寕婡墖岇偵廳揰傪偍偒丄庡梼柺愊巐乑暯曽儊乕僩儖偲偄偆丄摨嶰擇暯曽儊乕僩儖偩偭偨昐幃巌掋傛傝偐側傝戝宆偺婡懱偲側偭偨丅

丂偙偺庡梼柺愊偼僀僊儕僗偺僨丒僴價儔儞僪乽儌僗僉乕僩乿憃敪愴摤婡偲傎傏摨偠偩偐傜忢幆揑側傕偺偩偭偨丅

丂

偟偐偟徍榓廫幍擭巐寧偵峴側傢傟偨幚戝柾宆偺怰嵏偱偼丄棨孯偺愴摤婡僷僀儘僢僩偨偪偐傜丄寉夣側塣摦惈偲嶕揋帇奅側偳偺揰偱丄傕偭偲彫宆偵偟傠丄偲偄偆堄尒偑偩偝傟偨丅

丂椺偵傛偭偰丄偁傟傕偙傟傕偲偄偆梫媮偺孞曉偟偵側偭偨偑丄偡傋偰孯偺梫媮捠傝偺傕偺傪憿傞偺偑柍棟側偙偲偼傢偐偭偰偄偨丅

丂偦偙偱嶰旽偼峲懕椡丄懍搙丄慜曽壩椡偵廳揰傪偍偒丄摨忔幰丄杊抏杊壩憰旛側偳傪偱偒傞偩偗偼偢偡埬偲丄峲懕椡丄壩椡丄塣摦惈偼棨孯懁偺梫媮捠傝偲偡傞偑丄懍搙偼揋偺嬊抧愴摤婡側傒偲偡傞扨敪婡埬傪帵偟偰慖戰傪媮傔偨丅

丂偙傟偵偨偄偟懍搙桪愭丄屻惾偼摿暿偺応崌偺傒摨忔偝偣傞偲偄偆掱搙偺憃敪暋嵗偵偡傞丄杊抏丄杊壩憰抲傕摲懱僞儞僋偵偨偄偟偰娙扨側拏慺悂崬傒憰抲掱搙偵偡傞偲偄偆懨嫤埬偑寛傑傝丄徍榓廫敧擭幍寧敧擔偵怴偟偄巜帵偑弌偝傟偨丅

丂偙傟偵傛傞偲丄埶慠偲偟偰梡搑偼揋愴摤婡偺寕捘偑庡栚揑偵側偭偰偍傝丄嵟崅懍搙偼崅搙堦枩儊乕僩儖晅嬤偱帪懍敧乑乑僉儘埲忋偲偄偆丄偲偰偮傕側偄傕偺偩偭偨丅

丂偙偆偟偰檉嶰偵傢偨傞梫媮曄峏偵丄愝寁幰偨偪偼怳傝夞偝傟偨偑丄徍榓廫嬨擭廫寧丄慡暆丄慡挿偲傕偵昐幃巌掋傛傝傂偲傑傢傝戝偒偔丄昐幃巌掋傪偝傜偵儕僼傽僀儞偟偨傛偆側旤偟偄憃敪愴摤婡偑偱偒偁偑偭偩丅

丂岺応偑尰梡婡偺惗嶻偵捛傢傟偰偄偨偨傔丄梊掕傛傝敧儠寧抶傟偱偁偭偨丅

丂庡梼偍傛傃旜梼偼検嶻傓偒偺捈慄僥乕僷乕梼丄摲懱偼懭墌抐柺偺棳慄宍偱丄悈揌宆偺彫偝側晽杊偑偮偄偰偄偨丅 |

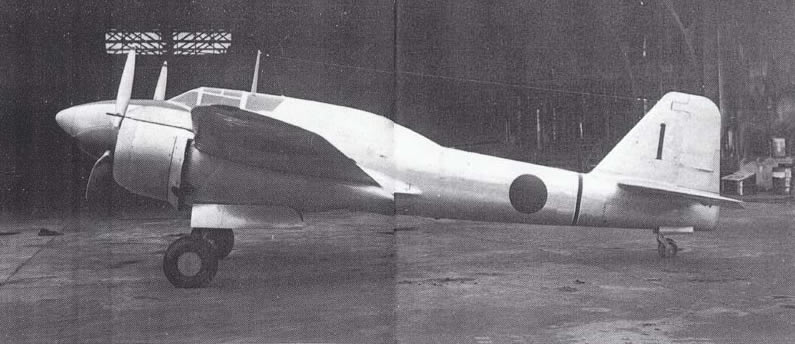

僉83帋嶌墦嫍棧愴摤婡乹棨孯丒嶰旽乺

|

丂堦墳擇恖忔傝偱偁傞偑丄晽杊撪偵擖傞偺偼憖廲幰偩偗偱丄摨忔幰偼偦偺屻曽偺摲懱撪偵偡傢傝丄摲懱懁曽偺彫偝側憢偐傜奜傪尒傞偙偲偑偱偒傞偩偗偱偁偭偨丅

丂廬偭偰丄屻曽偺慁夞廵傕側偄丅

丂嵟傕嬯楯偟偨偺偼丄憹憛側偟偱擇敧乑乑僉儘偵媦傇峲懕椡傪枮懌偝偣傞偨傔偺擱椏僞儞僋偺廂梕偱丄摲懱撪偵堦嶰乑乑儕僢僩儖擖傝偺戝宆僞儞僋偑愝偗傜傟偰偍傝丄憹憛傪暪梡偡傞偲峲懕椡偼嶰擇乑乑僉儘偵怢傃偨丅

丂晲憰偼擇乑儈儕偲嶰乑儈儕奺擇栧丄敋抏偼憹憛偺偐傢傝偵擇屲乑僉儘僯敪傪愊傓偙偲偑偱偒丄堦慡旛廳検偼敧嬨嶰乑乣嬨巐嶰乑僉儘偱丄梼柺壸廳偼擇乑嶰乣擇榋嶰乮僉儘僌儔儉乛暯曽儊乕僩儖乯偲偄偆廳愴摤婡偱偁偭偨丅

丂僄儞僕儞偼乽楏晽夵乿偲摨偠嶰旽惢偺乽僴211乿儖乮棨奀孯摑堦柤徧乽僴43乿乯偱丄僞乕價儞偼僉46嘫宆乮昐幃巌掋巐宆乯偲摨偠偔戝偒側僄儞僕儞丒僫僙儖偺屻抂偵廂梕偝傟偰偄偨丅

丂堦崋婡偼徍榓廫嬨擭廫堦寧廫敧擔偵旘傃丄偦偺屻偺僥僗僩偱偼崅搙屲乑乑乑儊乕僩儖偱帪懍榋屲屲僉儘丄敧乑乑乑儊乕僩儖偱榋敧榋僉儘傪婰榐偟偨偑丄摨偠嶰旽偺乽楏晽乿摨條丄搶奀戝抧恔傗嬻廝偵偁偭偰廫暘側僥僗僩傕偱偒偢偵廔偭偰偟傑偭偨丅

丂梊掕偲偟偰偼帋嶌婡嶰婡丄憹壛帋嶌婡嶰榋婡偑寁夋偝傟偰偄偨偑丄姰惉偟偨偺偼戞巐崋婡傑偱偱丄偆偪擇崋婡偼僥僗僩拞偵捘棊丄嶰丄巐崋婡偼嬻廝偱從幐偟丄廔愴帪偵巆偭偨偺偼堦崋婡偩偗偱偁偭偨丅偙偺婡懱偼愴屻傾儊儕僇偵塣偽傟偰僥僗僩偝傟偨偑丄寢壥偼晄柧偱偁傞丅

丂棨孯偼愴憟偺枛婜偵偁偭偰丄偙偺旘峴婡偵婜懸偡傞偲偙傠偑戝偒偐偭偨傛偆偱丄徍榓廫嬨擭廫寧偺峲嬻杮晹偺乽峲嬻暫婍怰嵏梫椞乿偵傛傞偲丄墦嫍棧愴摤婡偼僉83傪廳揰偲偟丄崅乆搙愴摤婡偼僉102峛傪廳揰丄僉94傪懀恑丄僉83偺棳梡傪峫偊傞偲偁傝丄僉83傪偳偪傜偵傕巊偆偙偲傪峫偊偰偄傞丅

丂偙偺傎偐丄昐幃巌掋偺屻宲婡偲偟偰帋嶌偝傟偨棫愳旘峴婡偺僉70偑幐攕偟偨偨傔丄巌椷晹掋嶡婡偲偡傞僉83壋乮偺偪偵僉95乯傗丄廝寕婡宆偺僉103側偳傕寁夋偝傟偨偑丄幚尰偵偄偨傜側偐偭偨丅

丂僉83偼徍榓廫嬨擭枛偐傜擇廫擭偵偐偗偰姰惉偟偨帋嶌婡偺拞偱偼丄桞堦偺愴慜偵寁夋偝傟偨婡懱偱丄偦傟偩偗梫媮偺懡條壔乗乗暘楐壔偲偄偭偨傎偆偑揔愗偐傕偟傟側偄乗乗偵愝寁偺恑峴偑朩偘傜傟偨偲偄偊傞偑丄姰惉帪揰偱側偍怴塻婡偲偟偰偺廫暘側惈擻傪傕偭偰偄偨丅

丂彨棃偺廳揰婡庬偲偟偰婜懸偝傟偰偄偨偙偲偼丄偙偺旘峴婡偺愝寁偑偄偐偵偡偖傟偰偄偨偐傪帵偡傕偺偲偄偊傞偩傠偆丅

|

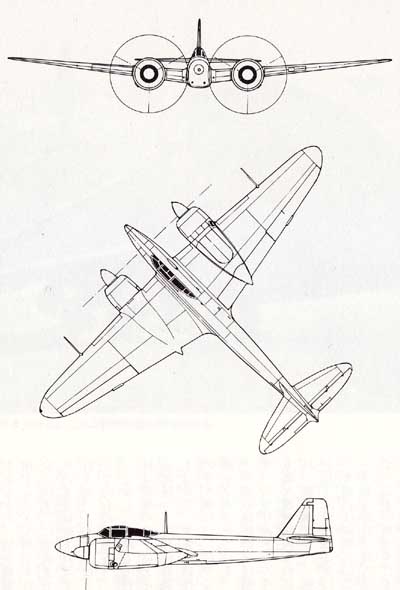

愳嶈偺憃敪扨嵗愴摤婡僉96

|

|

僉96偺晽摲墶宆

|

3 憃敪扨嵗愴摤婡僉96 top

丂孯懁偺巚憐偺晄摑堦偲丄梫媮偺栚傑偖傞偟偄曄壔偵媰偐偝傟偨偲偄偆堄枴偱偼丄愳嶈峲嬻婡偺僉102傕帡偐傛偭偨棫応偵偍偐傟偨婡懱偩丅

丂擔杮棨孯弶偺惂幃憃敪愴摤婡偲偟偰擇幃暋嵗愴摤婡乽搄棿乿乮僉45夵傑偨偼僉45嘦宆乯偑杮奿揑惗嶻偵擖偭偨徍榓廫幍擭乮堦嬨巐擇擭乯偺拞偛傠丄棨孯偼僉45偺屻宲婡偲偟偰丄傛傝廳晲憰丄崅惈擻偺憃敪愴摤婡偺摤敪傪丄摨偠愳嶈峲嬻婡偵柦偠偨丅

丂愳嶈偺愝寁幒偼丄拞搰傗嶰旽側偳傛傝偼悽懷偼彫偝偐偭偨偑丄棨孯婡愱栧偩偭偨偙偲偲丄帋嶌晹挿偺搚堜晲晇媄巘偺傕偲偵傛偔傑偲傑偭偰偄偨偨傔丄巇帠偺棳傟偼僗儉乕僘偩偭偨偐傜丄偨偩偪偵愝寁偵拝庤偟偨丅 |

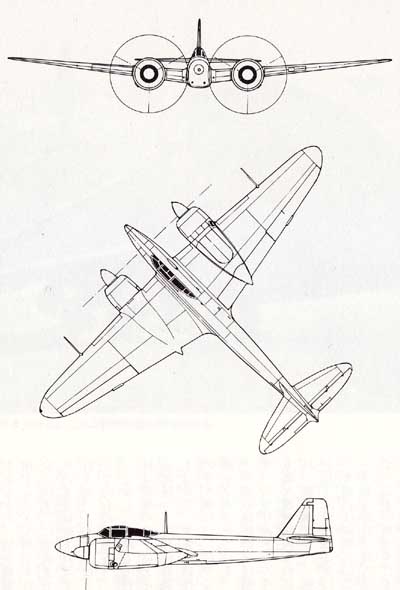

僉96帋嶌憃敪愴摤婡乹棨孯丒愳嶈乺

|

丂偼偠傔僉45嘨宆偲傛偽傟偰偄偨偙偺婡懱偼丄廫幍擭廫寧偵惓幃偵僉96偺婡懱斣崋偑梌摼傜傟丄搚堜媄巘偺巜摫偺傕偲崻杮婤媄巘傪曗嵅偲偟偰廫敧擭榋寧偵愝寁姰椆丄嬨寧偵戞堦崋婡丄懕偄偰擇丄嶰崋婡傕姰惉偲偄偆夣挷側儁乕僗偱丄惈擻偼崅搙榋乑乑乑儊乕僩儖偱帪懍榋乑乑僉儘偺嵟崅懍搙偑婜懸偝傟偨丅

丂婡懱悺朄偼慡暆丄慡挿偲傕偵丄僉45傛傝傢偢偐偵戝偒偔丄廳検傕屲乑乑僉儘偼偳憹壛偟偨偑丄妏偽偭偨悅捈旜梼偲彫宆偵側偭偨晽杊傪彍偒丄僉45偲傛偔帡偨奜宍傪偟偰偄偨丅

丂嵟弶偼僉45偲摨偠暋嵗偱僗僞乕僩偟偨偑丄屻曽幩庤偼幚愴偱偼梋傝栶偵棫偨側偄丄偲偄偆棨孯懁偺堄岦偵増偭偰丄搑拞偐傜扨嵗偵曄峏偝傟偨丅偙偺偨傔丄偡偱偵偐側傝恑峴偟偰偄偨僉96偺堦崋婡偼丄屻曽嵗惾梡偺晽杊僈儔僗晹暘傪僕儏儔儖儈儞挘傝偲偟丄擇丄嶰崋婡偼嵟弶偐傜堦恖梡偺悈揌宆晽杊偵夵傔傜傟偨丅

丂僥僗僩偺寢壥偼丄傎傏梊掕偵嬤偄寢壥傪帵偟丄帋嶌偼堦墳惉岟偲峫偊傜傟偨偑丄棨孯偼乽敼乿傗楇愴側偳偺妶桇偵傛偭偰憃敪扨嵗愴摤婡偺梡朄偵妋怣傪傕偰側偄傑傑丄僉96偺偦傟埲忋偺奐敪傪庢傝巭傔丄偙偺愝寁傪偁傜偨偵廝寕婡偺帋嶌偵揮梡偡傞偙偲偵偟偨丅

丂堦擭屻偵俛29偑棃廝偡傞傛偆偵側偭偰偐傜丄偙偺庬偺懳戝宆婡梡廳愴摤婡偺晄懌偵側傗傒丄媽幃側乽搄棿乿傗乽寧岝乿傪媫偄偱夵憿偟偰庪傝弌偝側偗傟偽側傜側偐偭偨傝丄奀孯偑乽揤棆乿傗乽棆岝乿側偳偺憃敪愴摤婡偺奐敪傪戝媫偓偱奐巒偟偨帠幚傪峫偊傞偲丄僉96偺奐敪拞巭偺寛掕偼梡暫懁偺戝偒側儈僗偱偁偭偨偲偄偊傞丅

|

愳嶈偺僉102壋丅偙傟偼廝寕婡宆偺婡懱偱偁傞

攔婥僈僗丒僞乕價儞夁媼婍傪憰旛偟偨崅乆搙愴摤婡宆偺僉102峛

|

4 崅乆搙梡暋嵗愴摤婡僉102 top

丂暋嵗偐傜扨嵗偵側偭偨僉96偼丄怴偟偄孯偺梫媮偵傛偭偰嵞傃暋嵗偲側傝丄偁傜偨偵僉102偲偟偰敪拲偝傟偨丅

丂

偲偙傠偑丄柇側偙偲偵僉102偼廝寕婡偲偟偰帋嶌傪敪拲偟偰偍偒側偑傜丄杊嬻愴摤婡偵婡懱傪棳梡偡傞偙偲傕巜帵偝傟偰偍傝丄偦傟側傜偽偡偱偵姰惉恀嬤側僉96傪丄偦偺傑傑宲懕偡傟偽偡傓偙偲偲巚傢傟傞偑丄偙偺傊傫偼偳偆傕偡偭偒傝偟側偄傕偺偑偁傞丅

丂偟偐偟丄愳嶈傕怱摼偨傕偺偱丄愝寁偼摲懱偺傎偐傎偲傫偳僉96偺恾柺傪棳梡偟丄奐敪偺婜娫抁弅偲徣椡壔傪偼偐傝丄僉96偺帋嶌堦崋婡偺姰惉偺敿擭屻偵偼丄憗偔傕僉102偺堦崋婡傪姰惉偝偣偰偄傞丅

丂僉102偺帋嶌巜帵偼徍榓廫敧擭榋寧偱丄擇儠寧偁偲偺敧寧偵偼丄憗偔傕崅乆搙愴摤婡宆偺帋嶌巜帵偑弌偝傟丄廝寕婡傪乽壋乿丄愴摤婡宆傪乽峛乿偲偟偰嬫暿偡傞偙偲偵側偭偨丅

丂僉102壋偼崅搙擇乑乑乑儊乕僩儖偱堦擇屲乑攏椡丄摨榋乑乑乑儊乕僩儖偱堦擇屲乑攏椡傪偩偡乽僴112乿嘦宆僄儞僕儞傪擇婎憰旛偟丄憤廳検幍嶰仜仜僉儘丄嵟戝懍搙帪懍屲敧乑僉儘偲偄偆梫媮惈擻偩偭偨丅

丂抧忋偍傛傃奀忋偺揋傪廝寕偡傞偺偑庡擟柋偱偁傞偲崰偐傜丄摿偵戝岥宎偺壩朇傪昁梫偲偟丄婡庱偵屲幍儈儕懳愴幵朇堦栧丄摲懱壓曽偵擇乑儈儕婡娭朇擇栧丄偦偟偰屻曽杊屼梡偲偟偰扨憰偺堦嶰儈儕慁夞婡廵傪憰旛偟偨丅偦偺偆偊丄敋寕婡偲偟偰傕巊偊傞傛偆丄擇屲乑僉儘敋抏擇屄傪搵嵹偡傞偙偲偑偱偒偨丅

丂徍榓廫嬨擭嶰寧偵姰惉偟偨帋嶌堦崋婡偼丄偡偱偵僉96偺幚愌傕偁偭偰丄摉慠偺偙偲側偑傜帋尡旘峴偺寢壥偼椙岲偱丄擇幃暋嵗愴摤婡乽搄棿乿偵偐傢偭偰廫嬨擭廫寧偐傜愳嶈峲嬻婡柧愇岺応偱惗嶻偵擖偭偨丅

丂崅乆搙愴摤婡宆偺僉102峛偼丄壋宆傛傝傕姰惉傪媫偑傟偨偺偵傕偐偐傢傜偢丄攔婥僈僗丒僞乕價儞夁媼婍偮偒僄儞僕儞偺抶傟偐傜丄帋嶌堦崋婡偼廫嬨擭幍寧偵側偭偰丄傗偭偲姰惉偟偨丅

丂柧愇岺応偱惢嶌偟偨僉102壋偺堦婡傪婒晫岺応偵塣傫偱夵憿偟偨傕偺偱丄僄儞僕儞偼攔婥僞乕價儞偮偒乽僴112乿嘦儖傪憰旛偟丄崅乆搙偱偺懳戝宆婡偲偺嬻愴偵揔偡傞傛偆丄慜曽偺屲幍儈儕朇傪丄傛傝彫宆偱敪幩懍搙偺憗偄嶰幍儈儕婡娭朇偵姺憰偟偨丅

丂崅搙堦枩儊乕僩儖偱帪懍屲敧乑僉儘偑婜懸偝傟丄僉96偵堷偒懕偄偰峲嬻怰嵏晹偺崟峕曐旻彮嵅偵傛偭偰帋尡旘峴偑峴側傢傟偨丅偲偙傠偑丄傎偐偺偡傋偰偺擔杮偺崅乆搙愴摤婡偑偦偆偱偁偭偨傛偆偵丄攔婥僈僗丒僞乕價儞偺晄嬶崌偵擸傑偝傟丄旘峴婡偦偺傕偺偺帋尡傛傝丄傓偟傠僞乕價儞偺帋尡偲偄偆姶偑偁偭偰丄枮懌側怰嵏傪峴側偆偙偲偑偱偒側偐偭偨丅

丂偦傟偱傕僉102偵偐偗傞棨孯偺婜懸偼戝偒偔丄徍榓廫嬨擭廐偵峲嬻杮晹媄弍晹偑嶌惢偟偨乽峲嬻暫婍怰嵏梫椞乿偱偼丄僉102傪嵟廳揰婡庬偺堦偮偲偟偰惍旛偡傞偙偲偑寛傔傜傟丄僉102峛偺媫懍惗嶻偑敪椷偝傟偨丅偙偺偨傔僉102偼廔愴傑偱偵擇堦屲婡偑憿傜傟偨偑丄攔婥僞乕價儞偮偒乽僴112乿嘦儖丒僄儞僕儞偺惗嶻偑巚偆傛偆偵側傜偢丄僉102峛偲偟偰姰惉偟偨偺偼擇屲婡偵偡偓側偐偭偨丅

丂徍榓擇廫擭偵擖偭偰俛29偵傛傞峌寕偑拫娫偐傜栭娫偵堏傞傛偆偵側傞偲丄忋岦偒朇傪憰旛偟偨憃敪偺乽搄棿乿傗乽寧岝乿偑栭娫愴摤婡偲偟偰弌摦偟偨偑丄側偵傇傫偵傕媽幃婡偱偁傞偨傔掅惈擻偱丄儗乕僟乕傪憰旛偟丄傛傝惈擻偺偡偖傟偨栭娫愴摤婡偑昁梫側偲崰偐傜丄僉102傪夵憿偟偰偙傟偵偁偰傞偙偲偑寁夋偝傟偨丅

丂栭娫偺棧拝棨傪梕堈偵偟丄偐偮崅乆搙惈擻傪岦忋偝偣傞偨傔庡梼柺愊傪榋暯曽儊乕僩儖傆傗偟偰巐乑暯曽儊乕僩儖偲偟丄儗乕僟乕偍傛傃忋岦偒朇傪憰旛偟偨僉102暩偼丄徍榓廫嬨擭廫堦寧偵愝寁傪偼偠傔丄擇廫擭屲寧偵愝寁偑廔偭偨丅

丂帋嶌婡偼幍寧偲敧寧偵偦傟偧傟堦丄擇崋婡偑姰惉偡傞梊掕偩偭偨偑丄榋寧擇廫榋擔偺婒晫岺応偺敋寕偱姰惉捈慜偺堦晹偑攋夡偝傟丄廋棟拞偵廔愴偲側偭偨丅

丂僉102偺尨宆丄偮傑傝僉96偼愴摤婡偩偭偨丅

丂偦傟偑僉102偵側偭偰丄偁傞帪偼廝寕婡偵丄偦偟偰偁傞帪偼愴摤婡偵側傝丄偝傜偵敋寕婡偵側傞偲偄偭偨梡暫懁偺柪偄偐傜丄惂幃柤徧傪梌摼傜傟側偄傑傑偵擇乑乑婡埲忋傕惗嶻偝傟丄堦晹偼幚愴晹戉偵攝旛偝傟偨偑丄偮偄偵恀壙傪敪婗偡傞偙偲側偔廔偭偨丅 |

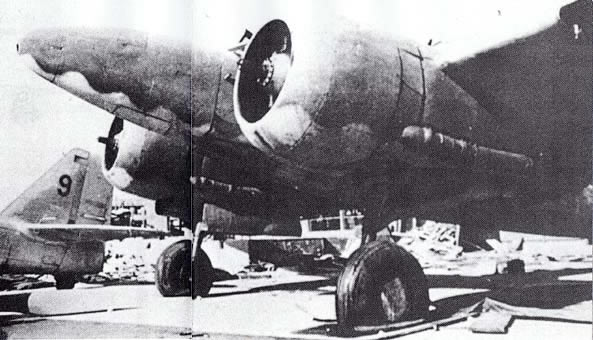

僉102暩帋嶌栭娫愴摤婡乹棨孯丒愳嶈乺

僉108帋嶌崅乆搙愴摤婡乹棨孯丒愳嶈乺

|

丂僉102偺怰嵏拞丄37儈儕朇憰旛偺僉102峛偱崟峕彮嵅偑丄57儈儕朇憰旛偺僉102壋偱暲栘岲暥彮嵅偑俛29偺寎寕偵弌摦偟丄崟峕彮嵅偺僉102峛偱堦婡寕捘偟偨偺偑桞堦偺愴愌偲偄偆偙偲偵側傠偆丅

丂嶰旽偺僉83偲偄偄丄偙偺僉102偲偄偄丄梡暫懁偺柪偄偱愝寁帋嶌偑戝暆偵偍偔傜偝傟丄妶桇偺僠儍儞僗傪幐傢偝傟偨揟宆偲偄偆傋偒偱偁傞丅

5 婥枾幒憰旛偺僉108 top

丂側偍丄堦恖梡婥枾幒尋媶偺偨傔丄惢嶌拞偺僉102偺摲懱偵婥枾幒傪憰拝偟偨幚尡婡僉108偑徍榓廫嬨擭幍寧偵姰惉丄廔愴傑偱偵巐婡憿傜傟偨偑丄棫愳旘峴婡偺僉94偲偼堘偭偨乽枤宍乮傑備偑偨乯乿偺傔偢傜偟偄婥枾幒傪傕偭偰偄偨丅

丂傎偐偺偡傋偰偺愳嶈峲嬻婡偺帋嶌婡摨條丄搚堜帋嶌晹挿偺巜摫偺傕偲偵堜挰桬媄巘偑扴摉偲側偭偰愝寁偝傟偨婡懱偱丄椉抂偑敿媴宍傪偟偨丄僷僀儘僢僩偑嵗偭偨忬懺偱側偐偵擖傞枤宆偺棟憐揑側懴埑婥枾峔憿偺僇僾僙儖傪幬傔偵偍偒丄僷僀儘僢僩偺怟偵偁偨傞偲偙傠偼媴柺偺堦晹傪側偡弌偭挘傝偲偟偰撪柺偑僔乕僩偵側偭偰偄偨丅

丂摲懱偺忋柺偵撍弌偟偨僇僾僙儖偺堦晹偑晽杊偱丄偦偺媴柺偺堦晹偑忋曽偵奐偄偰弌擖岥偲側傝丄婥枾曐帩傗擇廳僈儔僗憢側偳傕擮擖傝偵憿傜傟偰偄偨丅

丂拞墰峲嬻尋媶強掅埑幚尡幒偱偺僥僗僩偱偼丄崅搙堦枩儊乕僩儖偺忬懺偱嶰乑乑乑儊乕僩儖憡摉偺婥埑傪曐帩偡傞偲偄偆忦審傪丄傎傏枮懌偟偨丅

丂枤宆僇僾僙儖偺婥枾惈偑傛偐偭偨偨傔丄奜奅偺壒偼姰慡偵幷抐偝傟丄婥枾幒撪偼僉108偺僥僗僩偵偁偨偭偨峲嬻怰嵏晹偺娾憅嬶朚彮嵅偑

丂乽巹偼偦傟傑偱堦榋擭娫偺憖廲惗妶偱丄弶傔偰敋壒偺暦偙偊側偄旘峴婡偵忔偭偨偺偱丄弶旘峴偺偲偒偼偪傛偭偲婏柇偵姶偠傜傟偨丅

丂偦偺偨傔僄儞僕儞偺挷巕偼丄偨偩寁婍偺傒偵棅傜側偗傟偽側傜側偐偭偨偺偱丄彮偟偽偐傝晄埨傪姶偠側偄偱傕側偐偭偨乿乮嶨帍乽娵乿巐廫嶰擭嶰寧崋乯

丂偲弎傋偰偄傞傛偆偵丄惷庘偦偺傕偺偱偁偭偨傛偆偩丅

丂偙偺婥枾幒傕弶傔偺崰偼丄僷僀儘僢僩偑拞偵擖傞偲奜偐傜奧傪暵傔丄僱僕偱巭傔傞偲偄偆峔憿偺偨傔拞偐傜奐偗傞偙偲偑偱偒偢丄旘峴拞偺扙弌偼傕偪傠傫丄抧忋偵偍偄偰傕僷僀儘僢僩偑帺暘偱奜偵弌傞偙偲偼晄壜擻偩偭偨丅

丂偁偲偵側偭偰丄撪懁偐傜奐暵偱偒傞傛偆夵憿偝傟偨偑丄僷僀儘僢僩偵偼乽傑傞偱娀偍偗偵擖傟傜傟偨傛偆側婥帩偪偩乿偲婥枴埆偑傜傟偨丅

丂帋嶌巐婡偺偆偪丄擇婡偼僉102暩偲摨偠偔梼抂傪墑挿偟偰庡梼柺愊傪榋暯曽儊乕僩儖憹戝偟偨僉108夵偱丄惔揷媄巘偑庡扴摉偩偭偨丅

丂僉108偺堦婡偑婒晫導奺柋尨旘峴応乮崱偺峲嬻帺塹戉婒晫婎抧乯偱帋尡旘峴拞偵俹51乽儉僗僞儞僌乿偑棃廝偟偨偙偲偑偁偭偨偑丄傑偩晲憰偝傟偰偄側偐偭偨偺偱嬻廝拞偼崅嬻偵戅旔偟丄廔偭偰偐傜拝棨偟偰偄傞丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |