|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

2 日本潜水戦隊の誕生

日本海軍は、太平洋戦争に備えて、イ19のような優秀な潜水艦を、数多く完成していたが、その裏には海軍の用兵者、技術者たちの一丸となったたゆまぬ苦心があった。

また、その間には、悲しい犠牲もあった。

潜水艦の起源は、約四〇〇年の昔といわれる。

空を飛べたら、というのが飛行機を生んだ動機である。

潜水艦も同じように、水中を旅行してみようとの好奇心から生れたものであろう。

多くの先覚者たちがいろいろな潜水艦を考案しているが、実用化するには長い年月を要した。

1 注目される濳水艇 top

一九〇〇年(明治三十三年)に入り、アメリカのジョン・B・ホーランドは、実際に使うことができる近代潜水艇を完成し、アメリカ海軍はこのホーランド型を採用した。

潜水艇は弱国の武器であると考えていたイギリスも、一九〇一年にはホーランド型五隻を購入し、フランスも、その研究整備に努めていた。

一八九九年(明治三十二年)、井出謙治大尉(のち大将)はアメリカ駐在を命じられた。

当時アメリカ海軍省では、潜水艇の採用をめぐって議論の最中であった。

井出大尉は潜水艇の必要性を認め、ホーランド潜水艇を見学するため、毎日ホーランド社に行って頼んだが、会社では買う約束をしなければ見せないという。

だが三ヵ月ばかり過ぎたとき、アメリカ海軍のキンボール少佐の好意で、航海、潜航まですべてを見学することができた。

井出大尉の報告により、一九〇一年の夏、海軍省はホーランド艇の購入についての調査を命じたが、同年十二月、予算の関係で交渉を中止した。

小栗孝三郎中佐(のち大将)は、一九〇三年にイギリス駐在を命じられ、英国海軍大学の戦術科に入学した。

ところが、潜水艇にかんする講義は聴講を許されなかった。

このことがあって、小栗中佐は熟慮のうえ、「わが海軍も潜水艇の採用を必要と思う。

少なくとも研究だけはすることが急務である」との意見を、当時の駐英大使館付武官に提出し、海軍省への進言を依頼した。

しかし、日露の国交が切迫して武官が多忙になったため、この意見は海軍省にはとどかなかった。

一九〇四年、日露開戦となり、小栗中佐は帰国を命じられて海軍軍令部参謀兼大本営参謀となり、イギリスで武官に提出した意見書のコピーを、再度海軍次官に提出した。

2 幻の潜水艇におびえる top

日露戦争直前、各国海軍は潜水艇の採用を決定し、整備を進めた。

日本とロシアはまだ潜水艇を持っていなかった。が、日露戦争が勃発し、両国とも急いで潜水艇を購入するきっかけになる事件が、旅順港外の戦闘で起こった。

日露開戦で、日本海軍の先制攻撃によって打撃を受けたロシア艦隊は、旅順港内に引きこもっていた。

この状況を打開するため、一九〇四年四月、戦術家として名声の高かったマガロフ中将が司令長官として着任した。

着任後まもない四月十三日、旗艦「ペトロパブロフスク」は、港外に出動中、突然機雷に触れて爆沈、マガロフ中将以下六〇〇人以上が海底の藻屑と化した。

この爆沈を潜水艇の攻撃と考えたロシア艦隊は、あわてて付近海面を乱射しながら港内に逃げこんだ。

ところが、今度は日本の戦艦二隻が機雷に触れて沈んだ。

五月十五日、梨羽第1艦隊司令官は、戦艦「初瀬」「敷島」「八島」と軽巡「笠置」、通報艦「龍田」を率いて旅順口の封鎖に向かった。

老鉄山の南東一六キロに達したとき、先頭の旗艦「初瀬」が機雷に触れ、機械室に浸水した。

司令官はただちに後続艦に変針を命じたが、三番艦「八島」が続けて二回機雷に触れて沈没した。

「笠置」に曳航されていた「初瀬」は再度機雷に触れて沈没、副長以下約五〇〇人を失った。

そのとき艦隊は、機雷に触れたとは思わず、潜水艇にやられたものと信じ、むやみやたらと海面の浮流物を撃ちまくった。

日露両海軍とも、互いに持っていない潜水艇の攻撃と考えたのである。

3 第1潜水艇隊の編成 top

一九〇四年五月は、日本海軍にとって大災厄の続いた月であった。

わずか一週間のうちに、戦艦「初瀬」「八島」二隻のほか軽巡一隻、通報艦二隻、砲艦、駆逐艦、水雷艇各一隻を、触雷や衝突などで失っている。

このような状況で、大本営は、艦艇を補充する必要を認めて慎重に審議した結果、巡洋艦一隻の国産と潜水艇五隻の購入を決定した。

潜水艇はアメリカに注文することにし、六月十五日、エレクトリック・ボート社との間で、潜水艇五隻をアメリカで建造し、十月十五日までに発送する、という契約を結んだ。

これらの潜水艇は「神奈川丸」により十一月五日、シアトルを出港、同月二十二日横浜に到着、横須賀に回航した。

五隻の組立工事に着手したのは、旅順港が陥落する直前の十二月五日であった。

この五隻はポーランド型で、第一号から第五号潜水艇である。

それらはすべて、排水量一〇三トン、全長二〇・四メートル、全幅三・六三メートルだった。速力は水上で八ノット(時速約一五キロ)、水中で七ノット、魚雷発射管は艇首に一基装備されていた。

翌年一月半ばまでに艤装員長小栗中佐をはじめ各委員と委員付の准士官、下士官が着任した。小栗中佐以外は潜水艇について何も知らなかったので、彼は潜水艇の研究や教科書の作成などに多忙をきわめた。

組立工事が始まってから当分の間、潜水艇とは呼ばれず、特号艇といわれた。

|

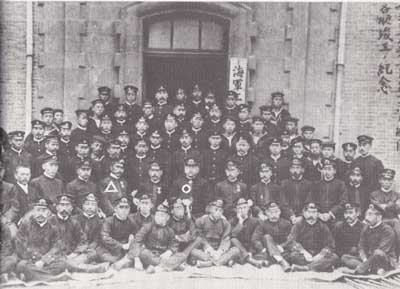

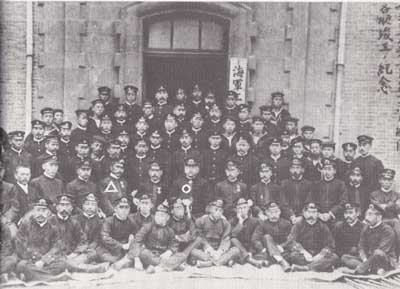

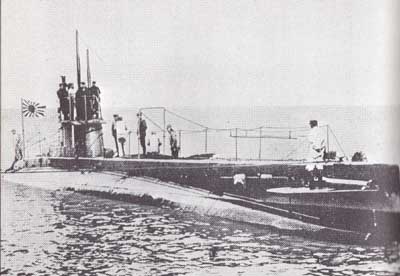

横須賀工廠での第1潜水艇隊各艇竣工記念写真:

工廠長・伊東義五郎少将(○印)、司令兼艇長・小栗孝三郎中佐(△印)

完成した1〜5号艇(アメリカのポーランド型)

|

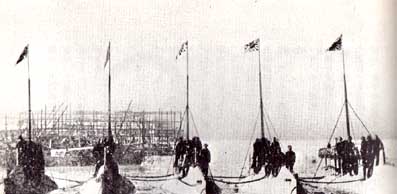

工事現場は四方を帆布でかこい、特別のバッジをつけた者以外、一切出入を禁ずるという警戒ぶりであった。

一九〇五年十月一日に全艇の公試を終了、五隻をもって第1潜水艇隊が編成され、小栗中佐は司令兼艇長に任命された。

当時の潜水艇乗員は、次の基準によって採用された。優秀な者だけが選抜されたといえよう。

1 志願者であること

2 身体が極めて強健で、品行善良の者

3 酒、煙草をたしなまない者

ホーランド型潜水艇の発明者、ポーランドは、晩年を不遇のうちに送っていた。

彼は日露開戦を知り、さっそく知り合いの井出謙治中佐に、かねて設計ずみの小型潜水艇の青写真二枚を送り、建造をすすめてきた。

この建造は、果して予期の性能を得られるかどうかわからず、しかも簡単な図面二枚だけでは極めて冒険的な事業と思われた。

しかし、井出中佐は、この難事業を川崎造船所長松方幸次郎に引き受けさせた。

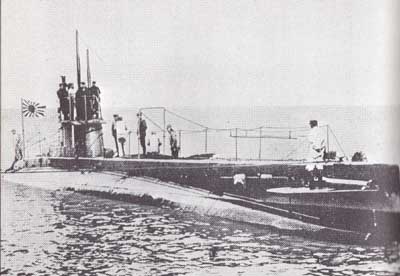

起工したのは一号艇の着工よりやや早い一九〇四年十一月であったが、完成は一号艇より一年も遅れた。

これが五七トンの六号艇と七八トンの七号艇である。

4 貴重な犠牲、六号艇の遭難 top

吉川安平司令の率いる第1潜水艇隊は、一九一〇年(明治四十三年)四月中旬、瀬戸内海西部巡航の途についた。

しかし、六号艇はとかく足手まといになり、母艦「歴山丸」と広島湾で単独訓練を行うことになった。

四月十五日、山口県岩国の近くの新湊を出港した六号艇は、十時ころから潜航訓練を開始した。

この日の訓練では、ガソリン潜航を行う予定であった。

ガソリン潜航というのは、司令塔の一部を水面に出し、一本の通風筒から空気を取り入れ、ガソリン・エンジンで運転する方法である。

半潜航とも呼ばれ、太平洋戦争末期のシュノーケル潜航と同じ着想であり、シュノーケル潜航の先駆であった。

これは、電池では力が弱く、長い時間の潜航ができず、しかも水中速力も遅いので、速力を出すことができるガソリン・エンジンの長所を利用して、敵に接近しようとするものである。

六号艇を監視していた「歴山丸」では、潜航開始後一時間ぐらいで潜水艇を見失った。

が、この日の訓練では海底沈坐の実験を予定していたので、別に気にもとめなかった。

しかし、あまり長く浮上しないので、呉(くれ)に在泊中の別の母艦に連絡した。

ただちに母艦などが急行し、十六日になって阿多田島の南東約一・六キロで六号艇を発見、十七日には司令塔ハッチを開けるまで救難作業が進んだ。

吉川司令はまっ先に艇内に入った。

吉川司令には気にかかることがあった。 |

6号艇長・佐久間勉

|

乗員に生存の可能性はなかったが、彼らがどのように死んでいるかである。

この遭難の数年前、北アフリカのチュニス沿岸でフランス海軍の小型潜水艇が沈没したとき、乗員が先を争って脱出しようとして、司令塔で折り重なって倒れていたことがあったからだ。

ところが、六号艇では乗員全員が各自その持ち場を守り、最後まで排水に努めた様子が明らかになった。

死に直面しながら上官の命令を守り、沈着に対処した乗員の態度は、真に海軍軍人の鑑(かがみ)と、全海軍だけでなく全国民に大きな感銘を与えた。

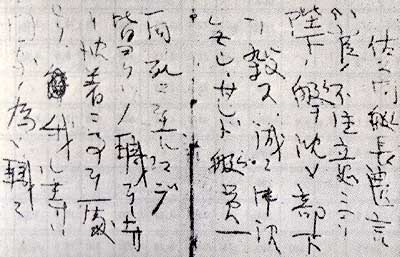

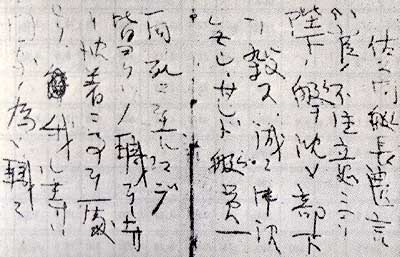

さらにこの感激を深くしたのは、佐久間艇長の遺書が発見されたからである。

遺書には、ガソリン潜航のとき過度に深入したため、スルイスバルブ(通風筒の途中を閉鎖するバルブ)を締めようとしたが、チェーンが切れ(実際ははずれていた)、浸水した、とその原因を記している。

また、遭難後の処置を述べ、この事故が将来潜水艇の発展に打撃を与えることなく、潜水艇の発展研究に全力を尽くしてもらいたい、と希望を述べ、乗員はみなそれぞれの職務に尽くしたと記されている。

そして最後に、「わが部下の遺族をして窮する者無からしめ給わんことを。わが念頭にかかるものこれあるのみ」と、部下の遺族にたいする配慮を切望している。

艇長は死の迫るなかで、遺書を書きつづけた。

「左の諸君によろしく」と先輩や友人の名を連ねて訣別を告げ、途中、「気圧高まり、鼓膜破らるる如き感あり」と苦しさを訴えている。

刻々と迫る死に直面し、佐久間艇長は遺憾なく軍人精神を発揮した。

佐久間艇長の立派な最期は、海軍、特に潜水艦乗りの模範として、その伝統となった。 |

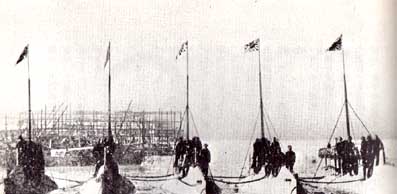

川崎造船所で建造された6号艇

佐久間艦長の遺書

|

5 充実する潜水艦隊 top

日本海軍がホーランド型を購入して、五隻の組立を終えて第1潜水艇隊を編成したのは一九〇五年(明治三十八年)十月である。

このころ、欧米の先進海軍国では潜水艇の研究開発に努め、その進歩は著しいものがあった。

前述したように、潜水艇は弱者の武器だとして、強大な海軍には無用だと高言していたイギリス海軍も、一九〇○年密かにポーランド型五隻をアメリカから購入、イギリス国内で建造した。

その後は自国の技術によって着々と整備していった。

その建造概要は、一九〇一年にポーランド型二一〇トン級を五隻、一九〇三年に英国A型を九隻、英国B型二八○トン級一隻、一九〇四年に英国B型一〇隻である。

さらに三〇〇トン近いC級の建造にも着手していた。

造船技術の幼稚な日本海軍は、外国の優秀な潜水艇を購入してその技術を導入し、逐次独自の潜水艇の建造に取り組んだのである。

一九〇七年七月、日本海軍はイギリスのビッカース社とC級潜水艇五隻購入の契約を結び、二隻はイギリスで完成、他の三隻は機械だけを送ることになった。

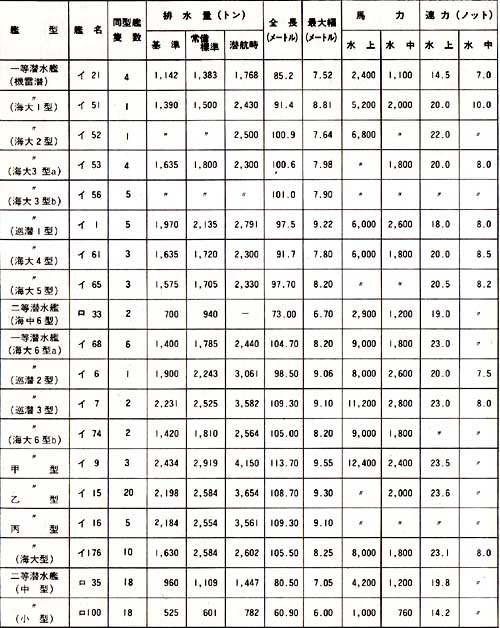

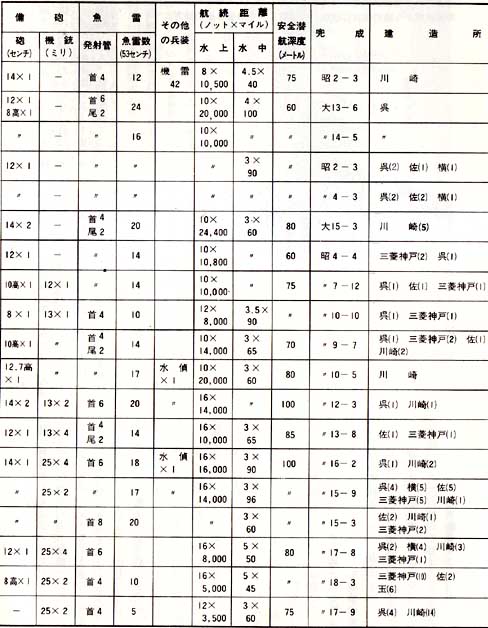

その後、購入した潜水艇および海軍独自に開発したものは、No11の表のとおりである。

このような時代は大正の末期まで続いた。

この間、一九一六年(大正五年)、一等潜水艇と二等潜水艇に区分され、一九一九年には潜水艇の呼び方を「潜水艦」と改め、次のように分けた。

水上排水量五〇〇トンまでを三等、一〇〇〇トンまでを二等、一〇〇〇トン以上を一等とする。

さらに一九二三年には、一等潜水艦はイ号、二等潜水艦はロ号、三等潜水艦はハ号を冠称するようになった。 |

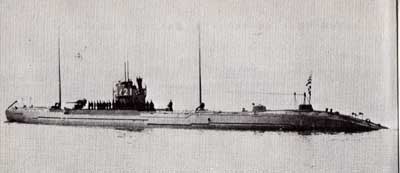

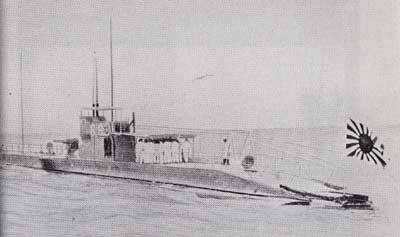

ハ4(C二型)

ロ11(海中一型)

|

|

ロ29(特中型)。ロ11とロ29は日本海軍独自の設計である

|

ロ62(L4形):外国から購入した最後の潜水艦種

|

|

|

|

|

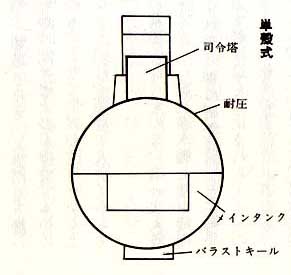

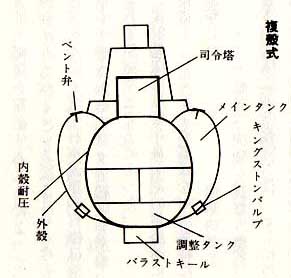

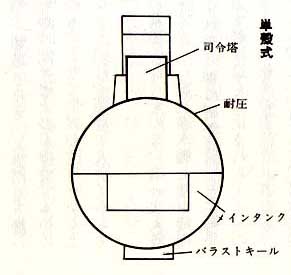

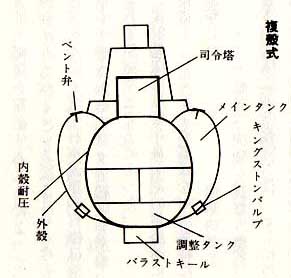

潜水艦の構造:単殻式と複殻式 |

なお、潜水艦には単殻式と複殻式があり、シュナイダー型以後は複殻式である。

単殻式は葉巻型の耐圧構造の中にメインタンクがあるので、小型潜水艦しかできない。

複殻式のメインタンクは耐圧構造の外にあり、大型潜水艦が建造できるという利点がある。

潜航は、キングストンバルブを開き(警戒航行のときは常に開放のまま)、ベンド弁を開けばメインタンクに海水が満水して潜航状態となる。

この場合、浮力は若干のマイナスにし、その調整を調整タンク(補助タンク)で行う。

単殻式では、メインタンクの容量が少ないため水上状態における予備浮力が少なく、航洋性に乏しい。

また、エンジンはガソリン・エンジンから、馬力が大きく安全性の高いディーゼル・エンジンに変わった。

日本海軍独白の計画による海中型、特中型が建造されていたが、それらは、いわば開発途上のもので、本当に独自のものとして世界の注目をひくようになったのは、昭和に入ってからである。

その基礎となったのは、第一次大戦後、ドイツから戦利潜水艦七隻を獲得し、これを詳細に研究検討した結果と、潜水艦建造を禁止されたドイツのゲルマニア造船所の主任設計者であったテッヘル博士が来日して、潜水艦設計の指導をしてくれたことである。

6 潜水艦用法の確立者、末次大将 top

日本海軍は、明治の末からアメリカを仮想敵国として軍備に努めた。

国力がはるかに劣る日本としては、米本土に上陸してアメリカを屈服させるだけの力がない。

日露戦争でバルチック艦隊を対馬海峡に迎え撃って撃滅したことが、強大なロシアに勝つ決定的な原因となったように、来攻するアメリカ艦隊を撃破することによって、勝利にみちびくことができると考えた。

従って、日本海軍の目標は来攻を予想されるアメリカ艦隊を邀撃、これを撃滅することにあった。

東郷艦隊は朝鮮半島南端の鎮海湾に待機し、バルチック艦隊を対馬海峡に邀撃した。

アメリカ艦隊と決戦を行う場合、日本の艦隊(連合艦隊)は、どこに待機し、どこで迎え撃つか、つまり、決戦海面をどこに選ぶかが問題となる。

最初の構想では、連合艦隊は南西諸島(沖縄、奄美大島など)方面に待機し、マリアナ諸島付近での決戦を考えた。

その後、飛行機や潜水艦の発達、特に日華事変で威力を示した中型陸上攻撃機の攻撃力を生かし、マーシャル諸島の陸上基地を活用して同方面で決戦を企図する方針となった。 |

第1潜水戦隊司令官

末次少将(のち大将)

|

つぎに、前進根拠地(卜ラック諸島)や内地などの待機地点から適当な時期に決戦海面に全決戦兵力を集中する必要がある。

そのためには、敵艦隊の根拠地出撃を確認することが大切であり、また敵艦隊の動静を知らなければならない。

東郷艦隊は、「信濃丸」の報告によってバルチック艦隊の対馬海峡通過を確認して鎭海湾を出撃した。

しかし、艦艇や航空機の発達した近代の海戦では、このような方法は困難である。

マーシャル諸島から一一〇〇キロ圏内は、中型陸上攻撃機や大型飛行艇で索敵できるが、それ以上遠い海域は潜水艦によるほか方法がない。無線情報や諜報では不確実である。

一九二二年(大正十一年)、ワシントン条約が結ばれ、日本は主力艦(戦艦)を対英・米の六割に制限された。

艦隊決戦において主力とみなされていた戦艦に著しい劣勢を余儀なくされたことで、決戦海面への適時兵力集中がますます重要となり、このような潜水艦の役割が、さらに強く要求されるようになった。

第一次大戦において、ドイツ潜水艦はその特性である隠密性と優大な攻撃力によって、海戦の様相を一変した。

このことに着目した軍令部は、潜水艦の戦略的、戦術的用法について研究、検討を進めた。

一九二二年頃までの日本の潜水艦は、航海性や行動力などいずれも不十分で、到底このような役割を果せる状況ではなかった。

しかも、沈没事故が相つぎ、潜水艦乗員の士気は必ずしも上っていなかった。

すべての点で、軍令部が企図する作戦の要求にはほど遠いものであった。

このような状況にあるとき、軍令部第1班長末次信正少将(のち大将)は、自ら潜水艦部隊を指揮してその地位の向上を期し、一九二二年十二月、専門外である第1潜水戦隊司令官になり、二年間にわたって艦隊潜水艦の指導に任じた。

末次司令官の熱烈な指導に母艦艦長や潜水隊司令が協力し、積極的な訓練が励行された。潜水艦部隊の実力は、著しく向上するとともに士気も高まったのである。

また、潜水艦用法にかんする研究も促進され、潜水艦改善の技術的な面にも大きく貢献した。

末次司令官は、潜水艦の戦略的用法の確立者といえよう。

その後、潜水艦は格段の進歩を遂げ、敵艦隊主力の漸減を図る用法が加えられているが、その根本的な用法は変わらなかった。

7 監視、追跡触接の戦法 top

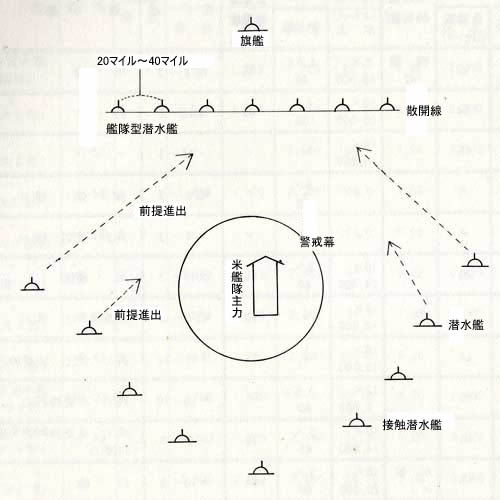

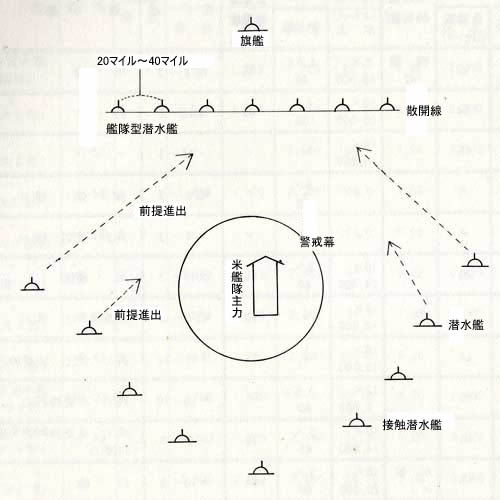

アメリカ軍の来攻艦隊をマーシャル諸島方面に邀撃して、艦隊決戦を行う場合を考えてみよう。

まず、米艦隊の出撃を確認しなければならない。米艦隊の根拠地は、西海岸のサンフランシスコ方面かハワイである。

アメリカ艦隊の根拠地の湾口付近に潜水艦を配備し、敵艦隊の出撃を確認する。

これが監視である。その配備については、いろいろ考えられているが、艦隊訓練で鍛練(たんれん)されていた基本的なものが、ハワイ作戦における第3、第2潜水戦隊の配備である。

このように緊密に配備してあれば、必ず出撃を発見できるものと考えていた。

しかし、問題は敵の警戒である。

敵艦隊の根拠地の湾口付近の警戒は厳重であり、潜水艦が果して配備を正しく維持できるであろうか。

あまりに乱れては、敵の出撃を見のがす可能性がある。

レーダーの発達していなかった開戦当時、日本の潜水艦は見張力、特に夜間見張には自信を持っていた。

水防の二〇センチ双眼鏡は、アメリカのものよりはるかに優れていたのである。

従って、昼間潜航、夜間浮上の哨戒方法は可能と考えられていた。

しかし、執拗な警戒が実施されたならば、夜間の水上哨戒が困難になるものと予想されていた。

一九三九年(昭和十四年)、監視、追跡、触接などを研究、訓練するために小演習が行われた。

この演習でも、監視中の数隻の潜水艦が哨戒艦艇に発見され攻撃を受けた。

警戒厳重な海域での監視の困難さは、その後も部隊側から指摘されていたが、潜水艦乗りたちはこのような任務を遂行することが当然であると信じていた。

なお、この任務を遂行するには、三直(注)で監視するため行動力の大きい大型潜水艦をもって編成する三個の潜水戦隊を必要とした。(注=三直とは、三組で交代して当直を分担する仕方)

一個潜水戦隊は、旗艦潜水艦一隻と三隻編成の三個潜水隊で編成するのが基準とされた。

敵艦隊の出撃を発見しても、その後の敵艦隊の動静がわがらなければ、連合艦隊が適時決戦海面に兵力を集中するのに困難である。

監視配備についた潜水艦は、敵艦隊出撃の報により配備を解いて追跡に転ずる。

最初に敵の出撃を認めた潜水艦、および追跡して敵を視認した潜水艦は、極力接触に努めながら敵状報告を行う。

この作戦が追跡、触接である。

追跡、触接の潜水艦の配備は、追跡に転じた時機がまちまちになるので、当然ばらばらである。

しかし、当初予想していた米艦隊の警戒航行速力が一八ノット(時速約三三キロ)であり、二三ノット以上の速力を出せる潜水艦は、漸次態勢を整えて、おおむね敵の進攻方向にたいし、後方に半円でつつむ状況となる。

触接中の潜水艦は、できるだけ敵を視界内に保ち、敵情報告を行うが、敵空母からの対潜哨戒機の攻撃を受けることを覚悟しなければならない。

8 高速化を要求した漸減作戦 top

空母と艦載機が発達していなかった大正末期から昭和の初期に確立されたこの戦法は、航空機の急速な発達に伴い、当然再検討を要するものである。

しかし、潜水艦乗りは、追跡中のどれかの潜水艦が触接を保てばよいとし、この作戦についても、当然果さなければならない任務と信じていたのである。

一九三九年の小演習で、紀伊水道からウルシーまで、約一〇〇〇キロの追跡、触接が演習され、艦載機の妨害がない状況でようやく可能とされている。

軍令部や連合艦隊が潜水艦に期待した任務は、潜水艦の発達に伴って、さらに欲の深いものとなった。

その作戦が漸減作戦である。

そして、潜水艦には水上高速力が強く要望されるようになるのである。

連合艦隊は米艦隊にくらべ、戦艦が劣勢であるため、決戦前に敵主力を漸減して決戦を有利にする必要がある。

この役割を果すのが潜水艦と飛行機であった。

追跡、触接中の潜水艦は、その優速をいかし、逐次敵の前方に進出して敵主力の襲撃を行う。

いっぽう、艦隊随伴用の潜水艦は、触接中の潜水艦の通報により、敵の前方に散開線を構成して待敵、敵艦隊が散開線を通過するとき襲撃し、散開線通過後は追跡、触接に転じ、監視から追跡、触接にうつった潜水艦と同様な作戦を行う。

右図で見ればわかるように、極めて巧妙な作戦であったが、航空機の妨害により前方進出は困難であって、特に戦艦や空母が高速化された戦争中には不可能な作戦であった。 |

追跡・触接・散開配備

追跡中の潜水艦は敵艦隊後方を半円形につつんで触接を保つ。

先方の潜水艦から敵の前方に進出して襲撃し、その後は敵の後方につく。

|

第二次世界大戦において、各国海軍が使用した潜水艦で小型水上偵察機を搭載していたのは日本の潜水艦だけである。

偵察を重視したためであるが、飛行偵察は戦争初期および警戒の比較的薄い要地にたいしては成功しているが、戦争後半にはほとんど使用されていない。

飛行機搭載の功罪については検討を要するであろう。

つぎに技術的な面からみて、急速潜航が遅いこと、騒音が多かったことなどがあげられる。

艦型が大型化したため、ドイツやアメリカの潜水艦が三〇秒前後で急速潜航できたのにたいし、日本の潜水艦は約一分かかった。

特に旧式の巡潜型では二分必要で、私(筆者)がイ1の先任将校としてハワイ作戦に従事した頃、普通のツリム(一般にはマイナス五トン)より一〇トン重くし(注)、全没後急いで排水するという危険な方法で、ようやく一分程度につめることができた。

(注=艦の重さや前後の傾斜を常に水平に保つように調整することをツリムの調整という)

|