|

一九四三年(昭和十八年)の半ばになると、アメリカ軍はレーダー射撃を完成するとともに、対潜哨戒機や対潜艦艇が多量に整備された。

その頃大西洋では、潜水艦(Uボート)の被害が激増したために、ドイツ軍は一時潜水艦作戦を見あわせた。

また、太平洋の戦場でも、日本の潜水艦は苦しい戦いを強いられるようになった。

真っ暗な夜や深い霧の中で、浮上中に突然砲撃や爆撃を受けたり、潜航しても爆雷攻撃を受けるということが多くなったからである。

このような状況下では、警戒厳重な海域での潜水艦の行動が、極めて困難になった。

しかし、潜水艦戦を指導する日本の上級司令部は、このことを十分に認識せず、数多くの潜水艦を失う悲痛な作戦が続いた。

1 北の守り、アッツ島陥落 top

一九四三年に入り、北方の戦場も風雲急を告げてきた。前年の六月にキス力、アッツ両島を占領した日本軍は、南東方面と同じように補給に苦しんでいた。

この方面の防衛にとって致命的な欠陥は、補給が困難なために飛行場を持てなかったことである。

二月二十日、アッツ島西方で輸送船が米艦艇に撃沈されたため、北方部隊は主力をもって護衛する集団輸送方式を採用した。

しかし、三月二十七日アッツ島沖海戦が展開され、この方面の艦船輸送はほとんど不可能になった。

そこで日本軍は、霧の季節の船団輸送に期待をかけ、その防衛を強化しようと企図した。

五月十二日、アメリカ軍はアッツ島に来襲した。

だが、これを迎え撃つ日本軍には、水上兵力が乏しく、わずかばかりの潜水艦を派遣するほかに手段がなかった。

航空兵力もまた、千島列島北部のホロムシロ島基地からでは、戦闘機援護のない一式陸攻による攻撃だけである。

しかも悪天候にはばまれて、その攻撃も二十三、二十四日に実施したにすぎない。

連合艦隊は、航空母艦を含む主力を東京湾方面に集結して反撃を企図した。

しかし、霧の中での大部隊の作戦に自信がなく、アッツ島で苦闘する守備部隊に、有効な救援の手をさしのべることができなかった。

このような情勢から、大本営は五月二十一日、アッツ島の放棄を決定し、孤立したキスカ島の守備隊にたいしても、撤収する方針を示した。

山崎保代部隊長の率いる陸軍のアッツ島守備隊は、孤立無援のなかで勇戦敢闘したが、五月二十九日夜、部隊長を先頭に最後の突撃を敢行し、アッツ島での戦闘は終わったのである。

|

2 奇跡のキスカ島撤収作戦 top

五月二十九日、連合艦隊は、主力の北方作戦参加の取止めを発令するとともに、“ケ号”作戦(キスカ島撤収作戦)の開始命令を下した。

翌三十日、北方部隊指揮官が発令した“ケ号”作戦要領には、次のように方針が述べられている。

「撤収には潜水艦を主用し、適時監視艇、特設艦船をもって中継輸送をする。

海霧の状況、敵情により駆逐艦等で撤収を行なう」

アメリカ軍がアッツ島に来襲した時、北方部隊の潜水艦兵力はイ31、イ34、イ35および第7潜水隊(イ2、イ7)の五隻であったが、十二日に第1潜水戦隊司令部およびイ9、イ21、イ24が、ついで十三日に第12潜水隊(イ169、イ175)とイ36が編入され、合計一二隻となった。

イ31、イ34、イ35の三隻は、アッツ島方面に急行して敵艦船攻撃を行なった。

その結果イ31は未帰還となり、他の二艦はホロムシロ島に帰投したが、イ35は損傷のため内地へ回航された。

そして五月二十九日、連合艦隊は第19潜水隊(イ156、イ157)およびイ155を北方部隊に増勢し、北方部隊潜水部隊の兵力は一三隻(イ31、イ35を除く)となった。

第1潜水戦隊司令官古宇田武郎少将は、六月二日ホロムシロ島に進出、北方部隊潜水部隊の指揮をとり、潜水部隊の撤収要領などについて発令した。

その実施要領には、

1 泊地進入期日および作業開始時刻はその都度、指令する。

2 揚陸地点はその都度、指令する(揚陸地点はキスカ湾と七夕湾が指示されていた)。

3 潜水艦の一回の収容人数は、イ7、イ9の一〇〇人、第1、第15潜水隊の八〇人、第12、第19潜水隊、イ155の六〇人、第7潜水隊(イ7を除く)の四〇人とする…… |

などが指示されていた。

なお、監視艇などによる中継輸送は、監視艇が潜水艦の敵味方の判定困難で会合がむずかしいことなどから、実施されていない。

イ7は、五月二十七日キスカ湾に入泊し、六〇人を収容してホロムシロに帰投した。

この輸送を第一回として、潜水艦による“ケ号”作戦が開始された。

3 霧との戦いに苦戦 top

アリューシャン列島方面の六、七月は、最も霧の多い季節である。

キスカ島は毎日のように、深い霧につつまれていた。

かつてアメリカ軍機の攻撃を回避するための有効な“隠れ蓑(みの)”の役目を果してくれた霧は、この時には最も不利な気象条件となったのである。

レーダーを持たない日本の潜水艦は、暗夜に敵を発見する方法がない。

敵のレーダーで発見され、攻撃を受けて初めて、近くに敵がいることがわかるということがしばしばであった。

しかも急速潜航後には、執拗な爆雷攻撃が待っている。 |

砲撃準備をするキスカ島守備隊

アッツ島玉砕をうけて、キスカ島の撤退が行われた。

キスカ島守備隊の25ミリ連装対空機関銃

北太平洋の暴風雨で破壊されたキスカ島の

二式水上戦闘機(「零戦」の改造型)

|

六月十日、イ169はキスカ湾を出港して帰途についた夜、霧中で突然砲撃を受けたが急速潜航でかわした。

しかし、同艦は敵影を発見することができなかった。

翌十一日○○二五、イ21はキスカ島の北方で濃霧中に約三〇発の砲撃を受けたが、潜航避退して被害がなかった。

このように、各潜水艦はその特性の隠密性を失い、ただ運を天にまかせて任務に邁進している状況であった。

イ2は十七日○一三〇、キスカ島の南西端付近で濃霧中に砲撃を受け、左舷短艇庫付近に一発命中した。

命中場所が致命部でなく、人員にも被害なく避退潜航し、その後七時間にわたる追跡を受けたが、なんとか回避し、無事任務を果している。

この撤収作戦中に、イ24、イ9、イ7の三隻を失っているが、イ7のほかはいずれも霧中に発見され、その後の爆雷攻撃で致命的な打撃を受けたものである。

このような状況から、古宇田司令官は五月十七日、行動中の潜水艦に、現在地付近で待機するよう命じた。

しかし、キスカ島にたいするアメリカ軍の空襲や砲撃はますます活発となり、上陸が近いものと判断された。

日本軍守備隊は、アッツ島と同じ運命をたどるものと覚悟しながらも、撤収を一日千秋の思いで待っていた。

十八日、古宇田司令官は輸送の再開を命じた。しかし二十一日夜、イ7が七夕湾外で砲撃を受けて潜航不能となった。

翌二十二日夜、応急修理のうえ出港したが、再度砲撃を受けて南水道二子岩に擱座してしまった。

そのため古宇田は、ついに潜水艦による輸送を断念、行動中の全潜水艦に帰投を命じた。

結局、潜水艦による“ケ号”撤収作戦で海軍三〇八人、陸軍五八人、軍属五〇六人、合計八七二人を撤収させ、キスカ島に兵器弾薬一二五トン、食糧一〇六トンを揚陸した。

この作戦に参加した潜水艦は、霧との戦いに苦戦しながらも、良くその任務を果したのだった。

なお、キスカ島撤収作戦は、七月末、軽巡洋艦と駆逐艦により奇跡的に成功している。

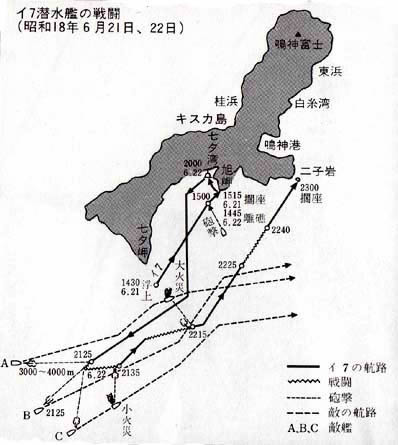

4 イ7、キスカ島の奮戦 top

すでに二回の輸送に成功したイ7は、六月十五日、第三回目の輸送にホロムシロを出撃した。

十七日夜、現在地付近で待機を命じられ、十九日一七〇〇、浮上後キスカ島に向かった。

予定揚陸日は二十日だったが、霧のため入港を一日延期した。

二十一日○一〇〇、潜航して七夕港に向かい、一四三〇浮上、投錨地へと進んだ。

一五〇〇、投錨地の南方約一・六キロ付近で、突如砲撃を受けて司令塔に被弾、司令玉木留次郎大佐、潜水艦長長井勝彦少佐、航海長など、艦橋にいた人々は一瞬にして吹き飛ばされた。

海軍には「軍令承行令」という規則があり、このような場合、生き残った兵科将校が、その先任順に艦の指揮を継承するよう定められていた。

先任将校関口六郎大尉は、ただちに応戦しながら陸地へと向かった。

だが発砲炎を認めるだけで、敵艦影を視認することはできない。

一四センチ砲と一三ミリ機銃で応戦に努めたが、当然、有効弾はなかった。

幸い、敵の砲撃は約一〇分間で終わった。陸に近づきすぎて避退したのであろう。

艦は、メインタンクがほとんど満水の状態で、一五一五旭岬に艦首を擱座して、辛うじて沈没を免れた。

乗員は応急修理を急いだ。

関口先任将校は暗号書一冊だけを残し、一切の秘密書類の焼却を命じた。

危機は去っていない。

一八〇〇、陸軍部隊と連絡がついた。そして、二十二日の○六〇〇までには輸送物資の揚陸を終えることができた。

この日の一四四五、メインタンクを排水して離礁、七夕湾に回航して一八三〇には応急修理を終えた。

しかし、司令塔には口径七〇センチと四〇センチの大穴があき、内部は八〇パーセントが破壊され、潜航できる状態ではない。

幸い司令塔以外の内殻、主機械には異状なく、水上航走は可能だった。

しかし、はたして潜航不能の潜水艦で敵の哨戒網を突破できるであろうか。

関口先任将校は、水上航走で敵の哨戒線を突破し、横須賀へ帰投する決意をかためた。

応急修理を終えたイ7は、潜航不能のままで、先任将校指揮のもとに全員一丸となって、二〇〇〇、七夕湾をあとにした。 |

キスカ島での玉木司令

イ7潜水艦の戦闘(昭和18年6月21日、22日)

|

5 イ7の悲壮な最期 top

敵に遭遇することを予想して砲戦の準備をした。

針路二三〇度で航走中、二一二五頃、七夕岬の南約一六キロで敵と遭遇、砲戦を開始した。

この時も敵影は見えず、ただ砲口炎を認めただけであった。

必死に応戦したが、艦橋、司令塔に次々と数発被弾して、先任将校以下多数が死傷した。

ただ一人無事であった砲術長新藤尚男中尉が指揮を継承し、キスカ島へ帰投するため針路四五度に反転した。

この時までは、艦橋、司令塔が破壊されていたが、主機械は全力航走が可能であり、浸水個所もなかった。

一回目の戦闘は約一〇分間ほどだったが、続いて二一四五から二回目の戦闘が始まり、約二〇分行なわれた。

敵に命中弾多数を与えたものと思われたが、イ7も各所に連続被弾して火を吹き、そのうえ浸水し始めた。

死傷者も多くでた。

二二一○ごろには全弾を撃ちつくし、砲も破壊された。

二二二五から始まった約一五分間の三回目の戦闘では、至近距離から砲撃を受けた。

浸水も激しくなり、砲術長はキスカ島への擱座を決意、二三〇〇ころ、南水道二子岩に擱座した。

左舷に七〇度傾斜し、仰角二〇度、艦首約一五メートルを水面上に露出して、イ7は悲壮な最期をとげた。

この夜の戦闘で、戦死は、先任将校、機関長以下准士官以上五人、下士官兵七五人。

通信長以下二人の重傷者を含む准士官以上五人、下士官兵三八人の生存者は、撤収部隊とともに本土に帰還、砲術長新藤中尉はのちに、壮烈な戦死をとげている。

秘密文書を破棄したが、一部がアメリカ軍の手に渡ったのではないか、との疑いが持たれた。

撃沈した艦船を引きあげ、暗号書を盗んだ事実はかなりあった。

イ7の戦闘状況は新藤中尉から詳細に報告され、第1潜水戦隊司令官は、ただちに潜水艦による撤収作戦を中止している。

だが、第6艦隊司令部は、潜水艦戦について十分な反省をしておらず、その意味で、艦隊司令部は、敵の対潜能力にたいする認識を欠き、判断を誤ったといわざるを得ない。

6 ギルバート島の玉砕 top

一九四三年十一月、南東方面では連合軍の進攻が激しく、ソロモン諸島、東部ニューギニアの両方面で、日本軍は苦境に陥っていた。

中部ソロモン諸島を攻略した連合軍は、十一月一日、ブーゲンビル島中部西岸のタロキナに上陸した。

日本軍は東部ニューギニア、ラエ、サラモアを失った。

フィッシュ・ハーフェン地区で激戦が展開され、ダンピール海峡の西岸が連合軍に制圧された。

ラバウルの孤立化が目前に迫っていた。

アメリカ軍の進攻路としては、南東方面からフィリピンに向かうものと、海軍を主力として中部太平洋から沖縄、台湾に向かうものとが考えられていた。

このことから大本営では、アメリカ軍の空母が一二隻程度となる一九四三年末以降にギルバート諸島方面に来攻するものと予想していた。

連合艦隊の計画では、第1航空戦隊を基幹とする第3艦隊(小沢中将)と第2艦隊(栗田中将)の水上決戦兵力をトラック島に集結し、敵がマーシャル諸島方面に来攻したならば、基地航空兵力の支援を受け、これを撃破する作戦が立てられていた。

ところが南東方面が急迫したため、東部ニューギニア方面の敵輸送路を攻撃する目的で、第1航空戦隊の航空隊のラバウル派遣を命じた。

この航空隊は、進出直後、アメリカ軍がタロキナに上陸したため著しく兵力を消耗、内地へ帰って再建しなければならなくかった。

|

十一月十九日、米機動部隊がギルバート諸島に来襲、二十一日にはタラワ、マキン両島に上陸を開始した。

空母戦力を欠いた連合艦隊には反撃の手段がなかった。基地航空部隊も強力な米機動部隊に対抗するだけの力がなく、わずかに陸上攻撃機による散発的な夜間攻撃をするだけであった。

このような情勢で、連合艦隊としては、できるだけ多数の潜水艦を派遣して反撃させ、あとは守備隊の奮戦を期待するはかなかった。

柴崎恵次少将の率いるギルバートの守備隊は、よく奮戦して敵に大きな打撃を与えたが、兵力の差はどうすることもできず、二十五日には全員玉砕を遂げた。

米機動部隊がギルバート諸島に来襲した当時、この方面に派遣できる日本の潜水艦は九隻だけであった。

イ19は十月十七日、イ169は十月十四日、イ175は十月十六日、それぞれトラック島を出撃してハワイ方面に行動、十一月十四日ごろ帰投を命ぜられた。

イ21は、九月二十五日トラックを出撃して、フィジー方面を行動、十一月十七日、フナフチ方面を経て帰投を発令されていた。

イ35は、十月十一日、トラックを出撃、十一月十五日、カントン島、フナフチ付近を経てエスピリサント方面への行動を命ぜられた。

この五隻は、ギルバート方面へ急行が可能であった。

トラック島在泊の潜水艦で出撃可能なのは、イ39、イ40、イ174、ロ38であるが、イ40とロ38は就役訓練を終え内地から進出したばかりであった。

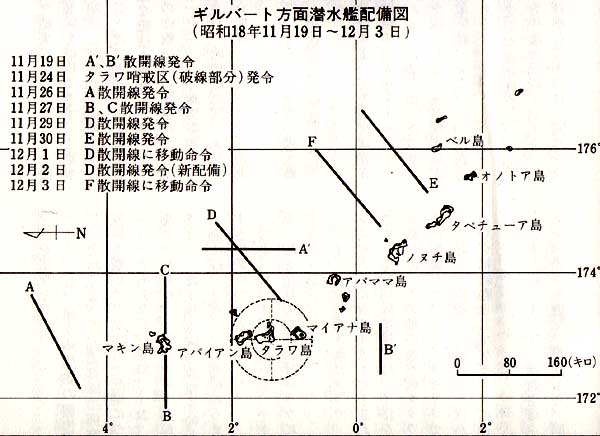

7 ギルバート潜水艦戦 top

戦前から訓練された日本海軍の散開線の用法は、敵情に応じて適切な移動を行ない、なるべく多くの潜水艦が襲撃できるようにすることであった。

この用法は、潜水艦の能力と敵の対潜能力とによって、当然再検討されなければならないものである。

これをそのまま用いた結果が、ミッドウェー海戦で敵機動部隊を捕捉できず、ガ島奪回作戦でも期待したほどの成果を得られなかったことだ。

ギルバート戦においても同様な戦法を繰り返している。

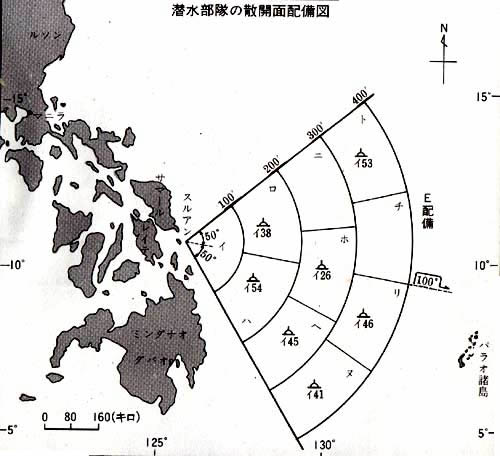

ここで、その作戦指導の跡をたどってみよう(一一七ページの地図参照)。

十一月十九日、敵機動部隊の来襲によって、連合艦隊司令長官は、先遣部隊にたいし、

「速やかに、なるべく多数の潜水艦をギルバート諸島方面に配備すべし」と指令した。

連合艦隊命令によって先遣部隊指揮官は、現在作戦中の五隻をギルバート方面に向かわせ、ロ38を加えた六隻で甲潜水部隊を編成した。その配備は散開線とぎ散開線、およびその南西方面にロ48である。

二十日、先遣部隊指揮官は、イ39、イ40、イ174を甲潜水部隊に加えた。

三隻は二十一日から二十四日の間にトラックを出撃した。

二十一日、敵上陸開始の報告が入り、それによって先遣部隊指揮官は、各潜水艦がまだ発令した配備についていないと考えたが、イ35、イ21、イ19をタラワ島に、イ175をマキン島に急行させて、敵上陸部隊の攻撃を命じた。

イ169には、ケゼリンで補給のうえ指定する配備につくよう命じた。

二十二日、イ175にたいし、マキン方面で敵を発見しなければタラワに急行するよう発令した。

二十三日、各潜水艦はタラワ、マキン両島方面に到達するものと思われたので、先遣部隊指揮官は、イ175をマキン島付近、その他の潜水艦をタラワ周辺に配備した。

なお、ケゼリンで補給するため、作戦から帰投したばかりのイ32を補給艦としてケゼリンに進出させた。

二十五日、イ175は、護衛空母「リスカンベイ」を襲撃、撃沈した。同方面には、相当数の敵兵力がいるものと判断し、先遣部隊指揮官は、進出中のイ40にマキン島近海に急行を命じた。

イ175は、攻撃後爆雷攻撃で軽微な損害を受け、補給のため二十七日ケゼリンに入泊した。

二十六日、先遣部隊指揮官は、敵がタラワ、マキンの列島線に沿い、ミレ方面に来襲の公算が大きいとの判断により、各潜水艦の行動を次のように指令した。

「イ40はマキン近海、イ35、イ21はタラワ周辺において引き続き待敵すべし。

イ175はケゼリンで補給のうえトラックに帰投。

その他の甲潜水部隊(イ19、イ39、イ169、イ174、ロ38)は、A散開線の配備につき、ミレ方面に来襲する敵部隊を攻撃する」

翌二十七日、米機動部隊は、日本軍のルオッ卜基地の攻撃圏外を数隊に分かれて行動していた。

依然としてタラワ、マキン島にたいする補給増援を企図しているものと判断され、先遣部隊指揮官は、A散開線配備の潜水艦をB、C散開線につくよう発令した。

二十九日、米機動部隊の行動海面がしだいに南方に移る気配が見えた。

先遣部隊指揮官は、一部の潜水艦(イ21、イ35、イ174)を残し、その他をD散開線へ移動させた。

三十日、敵機動部隊は、タラワ飛行場の整備補給のため、日本軍爆撃機の行動範囲外のすぐ近くを行動する公算があり、またタラワ島に味方部隊が残存していることが予期されたので、イ35にタラワ島の偵察を命ずるとともに、D散開線を一四四度方向に二九〇キロ移動し、E散開線に配備した。

8 散開線配備は効果なし top

十二月一日、飛行索敵により、D散開線方面に戦艦、輸送船が行動中との報告があった。

そこで先遣部隊指揮官は次のように処置した。

「D散開線からE散開線に向け南下中のロ38、イ19、イ40、イ39を反転北上させてD散開線につかせ、イ169の穴をうめるため散開距離を四八キロとする。

進出が遅れてD散開線の西方にあったイ169をマキン島の東側近距離に配備。

イ21、イ174をマキン島の南方および西方近距離に配備する。

イ35はそのままタラワ近海に配備する」

翌二日、点呼通信(潜水艦の存在を確認するため潜水艦を呼び出し、潜水艦は自己符号だけの簡単な応答を行なう通信)を実施したところ、イ169、イ174のほかは応答がなかった。

その後の敵情は、通信状況その他から、水上艦艇の大半がギルバート諸島方面から退避したものと判断された。

二日二二〇〇、先遣部隊指揮官は、行動の限界に近いイ21に帰投を命ずるとともに、配備の変更を発令した。

イ169をマキン港口に、イ174をD散開線の中央に配備(配備潜水艦五隻となる)、その間隔を四〇キロとする。

翌三日、哨戒機が、アパママ島の東方約四〇〇キロ付近に米戦艦二、巡洋艦二、輸送船二が南西方面に向け航行中を発見した。

これらの部隊がその行動区域を南方に移動して、タラワ、マキンの基地を整備するとともに、なんらかの行動にでる、と判断した日本軍は、D散開線の西部と中央にあったロ38、イ174、イ39の三隻を一四〇度方向に約二〇〇キロ移動し、F散開線につかせた。

四日、連合艦隊はギルバート諸島方面作戦の終結を命じた。

これに伴い先遣部隊は、ギルバート方面での作戦を中止し、次の通り発令した。

「甲潜水部隊の編制を解く。

ギルバート諸島からハワイ南西のカントン、パナマ方面への航路と、ハワイとソロモンとの航路をおさえる地点付近にイ174、ロ38を配備する。

イ32、イ169、イ19、イ40、イ35はトラックに帰投する。

十二月八日、ギルバート方面に出撃する予定のロ36をソロモン南東海域に改める」

この発令をもってギルバート諸島方面での潜水艦戦を終わった。

戦果が、イ175による護衛空母一隻撃沈にたいし、帰投した潜水艦はイ174、イ175、イ169の三隻で、他の六隻は未帰還であった。

帰還した三隻も爆雷攻撃を受けて損傷していた。

戦果に比べて著しい消耗を受けた。

この作戦指導の跡を振り返ってみよう。

9 用兵思想の転換期 top

敵機動部隊来襲によって、行動中の五隻を急行させるとともに、トラックで整備中の潜水艦四隻を次々と出撃させた。

配備は、タラワ、マキン両島周辺で、攻防の焦点となっている。

会敵の機会が多い反面、敵の警戒の厳重な局地投入である。

二十六日以降、一部の潜水艦を局地に残し、残りで散開線を構成して敵艦船を捕捉する戦法に切り変えた。

散開配備を敵情あるいは情勢判断によって連日のように変更した。

これは、従来からの散開線は敵情に応じて適切に移動し、できるだけ多数の潜水艦に襲撃の機会を与えることができるという用兵思想に基づいている。

十二月二日の点呼通信で、すでに六隻が喪失したと認めている。

当時残存していたのは二隻であり、その後の散開配備の変更は意味がなかった。

ギルバート作戦で被害の大きかったことについて、第6艦隊司令部はその作戦指導を反省し、次のような結論に達した。

「敵の進攻地点、進攻時期の判断を誤ったため、潜水艦は作戦参加に余裕がなく、しかも行動力の限度近くに達した潜水艦をも作戦に従事させなければならなかった。

可動潜水艦が少ないため、新造艦で就役後の日数が少なく、乗員の訓練も不十分な潜水艦をも激烈な戦場に投入した。

敵の対潜警戒が厳重である局地攻防戦で、特に警戒厳重を予想される目的地の近海に比較的多数の潜水艦を集中した傾向があった。

敵情の変化に応じて潜水艦配備を変更するのは当然であるが、本作戦ではその移動が頻繁であり、無駄な移動を強制した。

その結果、潜水艦の所在を敵に暴露した可能性がある。

敵の対潜兵器の進歩は想像されるが、その具体的状況はわかっていない」

この第6艦隊司令部の反省では、敵の対潜能力にたいする判断は十分とはいえない。

一九四三年後半の南太平洋での通商破壊戦や六月の西部アリューシャン方面の作戦、特に詳細に報告されたイ7の壮烈な最期を検討すれば、さらに深刻に感じるはずであり、レーダーにたいする対策を確立しなければ、潜水艦戦は困難となっていた現実を、十分に認識しているとはいえない。

帰還した潜水艦と司令部との研究会で、潜水艦側からは潜水艦の使用方針を根本的に変更すべきだと主張された。

すなわち、通商破壊戦に重点を置くべきだとの意見である。

十二月十八日、先遣部隊指揮官は新しい情勢に対処するための作戦方針を発令したが、その基礎となった情勢判断は、次の三点である。

一 ギルバート諸島方面作戦での潜水艦の被害が大きかったのは作戦指揮の失敗であって、警戒厳重な局地戦に多数の潜水艦を投入することは、戦果の増大を期すことができる反面、被害も甚大である。

二 敵は、攻略作戦の進展にともなって後方補給線の拡大をはかるので、次期作戦までの間、潜水艦兵力の温存を図り、比較的警戒の薄い後方補給線を作戦目標とするのがよい。

三 この判断に基づき作戦部隊を二分し、大型潜水艦の第1潜水戦隊を第1潜水部隊とし、主として敵根拠地近くに作戦させる。

その他の潜水艦を第3潜水部隊とし、先遣部隊指揮官の直率下に敵前進基地近くで、敵の補給線を遮断する。

この三点に基づいた新しい作戦方針は、後方遮断戦に重点をおくものであったが、内南洋方面の情勢が切迫して、この方針による作戦は約一ヵ月半で転換しなければならなかった。

すなわち、一九四四年一月末、アメリカ軍がケゼリンに来攻、反撃戦力として潜水艦以外に期待できない状況となり、再び潜水艦を局地戦に投入することになる。

10 “あ号”作戦計画 top

一九四四年二月初頭、ケゼリンを攻略したアメリカ軍は、その機動部隊が内南洋の日本軍要地に来襲して猛威をふるった。

二月十七、十八日にはトラック諸島を空襲、日本軍は航空部隊、船舶に大きな打撃を受けた。

アメリカ軍のトラック空襲は、日本軍の受けた被害が大きかっただけでなく、ラバウル方面の日本軍の全航空兵力を中部太平洋に転進させることになり、ラバウルは完全に孤立した。

また、決戦時まで温存して練成を期していた基地航空兵力(第1航空艦隊)も中部太平洋の戦場へ投入することになった。

第1航空艦隊は、二月下旬のマリアナ、三月下旬のパラオ空襲で進出兵力の大半を消耗し、その戦力保持に暗影を投じた。

そして、四月十八日には西部ニューギニアのホランジアに連合軍が上陸し、その矛先は日本軍の絶対国防圈であるマリアナ、西カロリン諸島、および西部ニューギニアに迫ってきたのである。

このような情勢下で、日本海軍は、新たに新鋭空母「大鳳」を加えた機動部隊の戦力が整う五月下旬以降、絶対国防圈に来攻するアメリカ軍を迎撃し、これを撃破して戦局の転換を図ろうとした。

この作戦を“あ号”作戦と呼ぶ。

五月三日に発令された連合艦隊“あ号”作戦命令による作戦方針の骨子は、次のようなものだった。

「速やかに全決戦兵力を主作戦方面(中部太平洋以南、ニューギニア北岸に至る正面)に展開する。

奇襲作戦を重視し、極力敵勢の減殺に努める。

さらに、決戦海域として西カロリン諸島方面を予定し、敵を同海域に誘い出し、全決戦兵力を集中して決戦を行なう。

決戦で敵に痛撃を与え、機を失せず追撃戦に移行、全航空兵力を基地に展開して間断ない攻撃を加え、水上部隊、先遣部隊はこれに呼応して戦果の徹底を期す。

潜水艦は主として奇襲作戦ならびに索敵、追撃戦に使用する」

この計画での勝利のポイントは、機動部隊と基地航空部隊の協同だった。

11 判断の狂った連合艦隊司令部 top

この作戦方針で潜水艦に与えられた任務は、奇襲、索敵、追撃である。

作戦方針にそった作戦要領では、

「敵要地の偵察、奇襲作戦の実施と、一部兵力を速やかにカロリン諸島南方海面に配備し、主として敵情偵察に任じさせる」と示されていた。

連合艦隊命令に基づく先遣部隊の作戦計画では、マーシャル諸島方面の偵察、トラック南方海域の哨戒、一部潜水艦による南東方面およびマーシャル諸島方面への輸送を予定していた。

また、奇襲作戦として“龍巻”作戦が計画されていた。

水陸両用戦車の特四内火艇に魚雷を二本搭載し、敵の在泊地の近くで潜水艦から発進、環礁を乗りこえて侵入、魚雷攻撃を行なう作戦である。

特四内火艇は輸送用に考案されたものである。

ガ島輸送で、ドラム缶を投下しても味方が収容できるのが少なかったという経験により、「大発」にキャタピラをつけて水陸両用戦車としたものである。

両舷に魚雷を搭載し、艦載水雷艇と同じように落射機で投下して発射する方式であった。

龍巻攻撃は五月二十日が予定され、四隻の大型潜水艦は、五月六日ころから特四内火艇との連合訓練を実施した。

だが、特四内火艇の性能上の欠陥――エンジン音が大きすぎ、速力が遅い。

そのうえキャタピラが弱く、小さい石でも破損しやすい――から、第6艦隊は“龍巻”作戦の取止めを具申した。

五月十二日、作戦延期が発令され、潜水艦は要地の偵察とトラック南方海域の哨戒に専念することになった。

その頃アメリカ軍の進攻路は、マッカーサーによるニューギニア北岸を経てフィリピンへ向かうものと、ニミッツによる中部太平洋を経て沖縄または台湾に向かう二つが考えられていた。

ニミッツの部隊は、高速機動部隊を基幹とする主力がマーシャル諸島のメジュロを根拠地として、次期作戦を準備していた。

マーシャル諸島方面配備の潜水艦は、基地航空部隊の偵察と連携して、敵主力の出撃を確認するのが狙いであった。

敵が、西カロリン諸島かマリアナ諸島のどちらに来攻するか、この判断が重要な問題であった。

だが、連合艦隊の“あ号”作戦計画では、希望的観測から西カロリン諸島へ来攻する公算が大きいものと判断していた。

それで、メジュロの根拠地を出撃した敵機動部隊が、トラック南方海域を進撃してくるものと想定、これに備えて卜ラック南方に多数の潜水艦を配備した。

マリアナ諸島への来攻の可能性がないわけではなく、当然、この方面への潜水艦配備も必要だったが、先遣部隊にはその余力がなかった。

12 整うアメリカ軍の対潜兵器 top

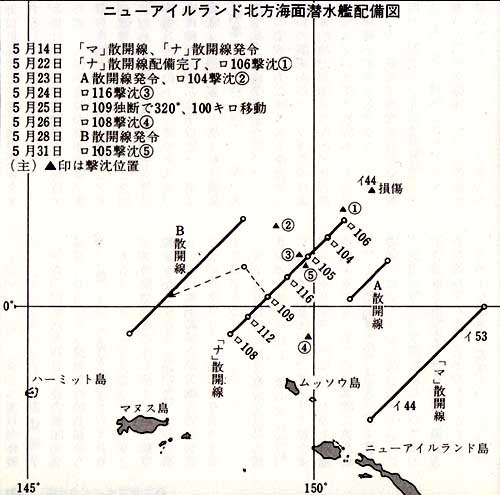

トラック、サイパン、内地で出撃準備を整えた各潜水艦は、五月中旬以後、“あ号”作戦計画に従って所定の配備に向かった。

イ10は、九日に横須賀を出撃してマーシャル東方海面に進出していた。

「ナ」散開線配備のロ100型潜水艦七隻は、五月二十二日ごろまでに配備を完了した。

「マ」散開線配備の大型潜水艦二隻のうち、イ44はトラック南方で爆雷攻撃を受けて損傷、内地へ帰投した。

このため、散開線にはイ53一隻がついた。

イ41も所定のウエワクとアドミラルチー間に進出した。

この頃、二隻の潜水艦が南東方面の輸送に従事していた。

イ176はブカヘ向け五月十日、イ16はブインヘ向け十四日、いずれもトラックを出撃したが、両艦とも目的地に到着せずに消息を絶った。

イ16の最期は、これから述べる「ナ」散開線の悲劇に直接深い関係があった。

五月二十三日、ロ104が敵哨戒機に発見されたらしく、先遣部隊指揮官の指示により、大和田第7潜水戦隊司令官は、「ナ」散開線北方の三隻を一三五度方向に一〇〇キロ移動させ、「A」散開線配備を命じた。

しかし、五月二十五日、ロ109は敵に発見された疑いがある、と独断で三二〇度方向に一〇〇キロ移動した。

ついで五月二十八日、大和田司令官は、「ナ」散開線方面の潜水艦は敵機に発見されているものと考え、散開線を一六〇キロ西方に移動、「B」散開線の配備を命令した。 |

|

五月三十日以後、「ナ」散開線方面の小型潜水艦は、トラック帰投を命令されたが、七隻のうち五隻は未帰還となった。

アメリカ軍は哨戒機による哨戒、無線方位の状況、日本軍の作戦目的にたいする理論的な推理などから、日本の潜水艦の哨戒線の位置を割り出した。

五月二十三日に「ナ」散開線の北方の三隻に移動を命じた大和田の命令で、潜水艦が電波を出す結果となり、これがアメリカ軍の索敵を可能にした。

また、散開線の戦法をとる日本軍の変化のない作戦が、アメリカの推定を容易にしたことも事実である。

この頃アメリカ軍は、大西洋から新しい対潜兵器を太平洋方面に送り始めた。

三隻の護衛駆逐艦にヘッジホック(前投兵器)を装備した。

ヘッジホックは、多数の小型爆雷が楕円状に撃ち出され、そのうちの一発が命中すると全部が誘爆する新兵器である。

これらの護衛駆逐艦を含む“ハンター・キラー”グループが、割り出された日本潜水艦の散開線攻撃に派遣された。

まず、ブイン輸送に従事中のイ16が捕捉され、五月十九日、護衛駆逐艦「イングランド」のヘッジホッグによって撃沈された。

続いて、二十二日から月末までにロ106、ロ104、ロ116、ロ108、ロ105の順に撃沈された。

しかも、いずれも「イングランド」のヘッジホックによってトドメを刺されている。 |

大和田第7潜水戦隊司令官

|

13 迫り来る連合軍の攻撃 top

一九四四年(昭和十九年)五月二十七日、連合軍は西部ニューギニア北岸の要衝ビアク島に来攻した。

同島の重要性を再認識した連合艦隊は、基地航空部隊の三個攻撃集団のうち一個攻撃集団を派遣し、第16戦隊(重巡、軽巡各一隻、駆逐艦二隻)などにより陸軍兵力のビアク島増援を企図した。

この作戦は“渾(こん)”作戦と呼称された。

ビアク島の戦況は、守備隊の勇戦もあって日本側に有利に展開するように思われた。

連合艦隊は、さらに一個攻撃集団を派遣するとともに第1戦隊(戦艦「大和」「武蔵」など)を増強した。

敵海上部隊の主力をビアク島方向に誘い出せば、敵機動部隊を撃滅する好機が得られるかもしれない。

この希望的観測から、連合艦隊のビアク方面への関心が高まっていった。

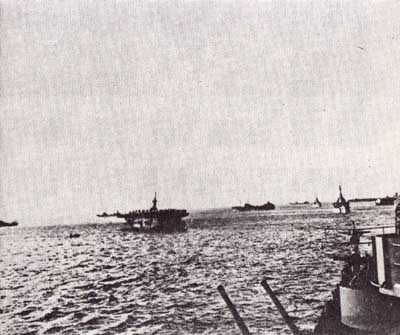

一方、メジュロにたいしてはナウルを中継して挺身飛行偵察が実施され、六月五日に在泊していた米機動部隊が、九日にはすでに出撃したことが確認された。 |

マリアナ諸島攻撃のため集結した米機動部隊

|

このような状況にある時、米機動部隊は六月十一日、マリアナ諸島に来襲、ついで十五日にはサイパン島への上陸を開始した。

連合艦隊司令長官は、十三日、“あ号”作戦決戦用意を、ついで十五日、“あ号”作戦決戦発動を命令した。

中部フィリピン島のギマラスに進出していた日本軍第1機動艦隊は、十五日、マリアナ諸島西方海面へ向かった。

しかし、攻撃集団の復帰が遅れた基地航空部隊は、パラオで待機していた一個攻撃集団が敵大型機の空襲で大きな被害を受け、第1機動艦隊の決戦に呼応できる状況になかった。

六月十九、二十日、マリアナ諸島西方海面で行なわれた日米機動部隊の決戦は、日本軍の敗北に帰した。

この敗戦の結果、マリアナ諸島の陥落は時間の問題となった。

14 マリアナ沖潜水艦戦 top

六月十三日“あ号”作戦決戦用意の発令に伴い、連合艦隊司令長官は、マーシャル諸島方面からカロリン諸島南方海面に配備中の潜水艦を東カロリン諸島北方海面に移動して、敵機動部隊を攻撃するよう命令した。

当時、先遣部隊潜水艦の状況は、第1潜水部隊(第6艦隊司令長官直率)がトラック南方海面に大型潜二隻、マーシャル方面に大型潜三隻、中型潜三隻を配備中で、その他はサイパン在泊の中型潜二隻、ウエワク輸送が大型潜一隻で、トラックへ帰投中のものが大型潜一隻であった。

また、内地で整備中(六月中に出撃可能)が大型潜三隻、中型潜一隻だった。

さらに内地で整備中の潜水艦、大型潜一隻、中型潜一隻が第1潜水部隊に編入された。

甲潜水部隊(第7潜水戦隊司令官指揮)には、「ナ」散開線から帰投してトラック在泊中の小型潜二隻のほかに、ニューアイルランド北方海面(哨戒配備に増強されたもの)に小型潜三隻、サイパン在泊中の小型潜一隻があった。

乙潜水部隊(第7潜水戦隊司令官指揮)として、ヤルート西方海面(クサイ輸送後)に中型潜一隻。

第6艦隊司令長官高木武雄中将はサイパンに進出、潜水艦作戦全般の指揮をとるとともに第1潜水部隊を直率した。

第7潜水戦隊司令官大和田昇少将はトラックにあって第7潜水部隊(甲、乙潜水部隊)を指揮していた。 |

第6艦隊司令長官・高木中将

|

先に潜水艦のマリアナ南方海面への集中を命じた連合艦隊は、十五日、“あ号”作戦決戦発動を発令。

潜水部隊には、一部の潜水艦をマリアナ諸島周辺に配備するほか、残りをマリアナ諸島東南東の三線の散開線に配備するよう指示した。

15 完敗に終わったマリアナ沖海戦 top

アメリカ軍のサイパン島上陸によって、高木長官は指揮がとれなくなり、大和田司令官に全潜水艦部隊を指揮するよう命じた。

アメリカ軍がサイパン島上陸を開始し、“あ号”作戦決戦発動が命令された当時、マリアナ諸島方面に集中された潜水艦は、サイパンとトラックを出撃した中型潜二隻と小型潜三隻のほかは、マーシャル諸島方面とトラック南方海面に行動中のものである。

先のギルバート来攻時などと同じ要領であった。

敵の進攻に対応して潜水艦を迎撃に使用することの困難さを、痛感せざるを得ない。

全潜水艦を指揮するよう命じられた大和田司令官は、連合艦隊の命令に基づき、三本の散開線に一二隻(うち一隻は十四日内地を出撃)配備し、マリアナ諸島周辺配備の八隻については、その行動要領を十七日、次のように命令している。

「サイパン、テニアン島周辺に三隻、グアム島周辺に一隻を配備する。

各潜水艦は、島のまわりを左まわりしながら敵艦船を発見しだい攻撃する。

その後は外方の哨区につく。二十日以降には他の四隻が同様の行動を行なう」

この時散開線配備と周辺配備は、ギルバート作戦と同じ方法で行なった。

ギルバート作戦の反省が少しも生かされてない。

戦術思想の転換はそう簡単にできるものではないのだ。

二十二二十二日、大和田司令官は、連合艦隊の指示に基づいて次のように発令した。

「グアム島の航空隊パイロットの救出にイ41を、サイパン島の第6艦隊司令部の救出にイ10を派遣。

甲潜水部隊(四隻に新編)をサイパン島周辺に配備。

中型潜二隻を内地へ、大型潜二隻はパラオヘ、その他はトラックへ帰投させる」

イ41はグアム島の収容作戦に成功して内地へ帰投した。

第6艦隊司令部の救出は、その後さらに、二隻が指定されたが、いずれも成功していない。

帰投を命じられた潜水艦のうち、トラックヘ帰投したものが五隻、内地へ帰投したものが二隻で、八隻が未帰還となった。「ナ」散開線から帰らなかった五隻、南東方面の輸送で消息を絶った二隻を加えると、“あ号”作戦開始以来、すでに一五隻の潜水艦を失っていた。

この状況が判明すると、七月二日、連合艦隊は潜水艦戦について、次のような指示を出した。

「マリアナ諸島方面で敵艦船攻撃に任ずる潜水艦は、内地で整備が完了したものをあて、現に配備中のものは作戦終了後、内地へ帰投させて整備に着手する。

マリアナ諸島方面で運砲筒、運貨筒(注)輪送の特殊任務についているものは、任務終了後内地へ帰投、トラック在泊中の潜水艦は内地へ帰投することとする。

在内地潜水艦は、ただちに被害防止対策に着手する」

(注=運砲筒、運貨筒とは、武器、食糧などを積んだ一人乗りの小型潜 水艇で、潜水艦に搭載して、味方の近くで発進する)

余りに大きい被害に、深刻な衝撃を受けた結果であった。

六月二十七日以後、内地を出撃した大型潜水艦四隻は、グアム島とテニアン島への輸送と、航空隊パイロットの収容に従事したが、一隻がグアム島への運砲筒輸送に成功しただけであった。

七月二十七日、横須賀に帰投したイ45を最後に中部太平洋の潜水艦戦を中止し、被害防止対策を実施することになった。

その後未帰還となった潜水艦五隻を加えると、“あ号”作戦開始以来(南東方面輸送を含む)の喪失潜水艦は、参加潜水艦三六隻中二〇隻に達した。

当時、日本国内では相当な戦果が報じられていたが、アメリカ側の資料によれば該当する戦果は認められていない。

“あ号”作戦での潜水艦戦は完全に失敗であった。

16 反省される敗北の原因 top

“あ号”作戦での潜水艦戦が惨たんたる敗北に終わった原因は、ギルバート作戦にたいする第6艦隊司令部の反省をみれば明らかである。

ギルバート作戦で被害が大きかった原因として挙げられたことを改善することなく、そのまま繰り返していることだ。

改めてその敗因を考えてみよう。

まず、敵の対潜能力にたいする認識の欠陥がある。

一九四三年中期以降、太平洋の各方面で潜水艦は苦闘した。

レーダーを主とした連合軍の対濳能力が飛躍的に向上したためである。

南太平洋での通商破壊戦、アリューシャン方面での戦いなどが、この連合軍の対潜能力の優位を証明している。

さらにソロモン諸島方面でも、七月にロ101がクラ湾で夜間哨戒中、突然砲撃を受けて砲弾が艦橋に命中、哨戒長(当直士官)は戦死したが、艦は潜航して難を避けている。

これも敵のレーダー射撃であった。

これらの実情から、当然、従来の用法を再検討し、もっと思い切った後方遮断戦に重点を指向すべきであった。

また、大西洋の戦場とでは異なっていたものと思われるが、ドイツが一時潜水艦戦をストップしたのが一九四三年五月であったのに、日本では、約一年余り遅れて“あ号”作戦で初めて敵の対潜能力を認識したのである。

つぎに敵来攻方向にたいする誤判断と哨戒配備があげられる。

連合艦隊が敵の来攻方向を西カロリン諸島と判断したのは、純粋な状況判断によるものではなく、希望的な観測が加わっていた。

また、スマトラなどの油田地帯を確保してあったが、タンカー不足のため内地への輸送はもちろん、連合艦隊の作戦用燃料にも苦しんでいた。

そのため、機動部隊のうち最も有力な第1航空戦隊などは、シンガポールに近いリンガ泊地で訓練していたぐらいである。

このようなことから、待機地点を中南部フィリピンと定めた。

同じように西カロリン諸島方面は日本軍にとって有利な決戦海域であって、この海域に敵機動部隊を誘い出したいと望んでいたにすぎない。

すべて、自分に都合のよいようにとの希望的観測であった。

潜水艦兵力の不足で、敵来攻の公算のある各方面に備えることができず、西カロリン諸島に来攻するとして、トラックとニューアイルランド間に哨戒配備を定めた。

この判断を誤った影響は大きかった。

ビアク島戦にも関連して基地航空部隊の損失をまねき、機動部隊の決戦では米機動部隊が態勢を整えて、日本軍機動部隊を迎撃する結果となった。

潜水艦部隊としては、トラック南方海域に配備した潜水艦が無駄になり、しかも、マリアナ方面に集中した潜水艦の大半は、相当長期間行動中のものであった。

ギルバート作戦の失敗は、敵の来攻判断を誤って行動限度に近い潜水艦や新就役艦で練度不足のものを苛烈な戦場に投入したためである、と反省しているが、この作戦でも同じ失敗を繰り返している。

17 周辺配備と散開線配備の失敗 top

警戒厳重な戦闘区域近くに配備することは、会敵の機会も多い反面、被害も増大する。

だが、アメリカ軍の対潜能力が増強されれば、戦果をあげることが困難となり、逆に被害が増大する。

これが周辺配備あるいは特殊任務潜水艦の実情であった。

散開線の用法については、その頻繁な移動を反省していたが、散開線そのものの可否については検討されていない。

作図のうえでは、その散開線を敵が通過すれば確実に捕捉できるようにみえるからだ。

しかし、これは図面上のことであり、実際には配備位置に到着する時間がバラバラなうえ、喪失潜水艦もあって穴だらけである。

各潜水艦に広い哨戒面を与え、自由に行動できるよう、配慮すべきであった。

マリアナ諸島東南東の散開線は

「X」「Y」「Z」の三線で、各散開線の状況は次の通りであった。

「X」散開線――配備五隻中一隻は、十五日に内地を出撃、一隻は十九日に撃沈されている。

二十日の時点では三隻のみであった。

「Y」散開線――四隻中二隻は、マーシャル方面で撃沈され、一隻は、十四日に内地を出撃している。

実際に配備についたのは一隻だけである。

「Z」散開線――三隻とも配備についている。

18 急がれる被害防止対策 top

おもな原因はこれまで述べた通りであるが、その根本的な原因は、潜水艦戦の自主性を失ったことである。

潜水艦戦の効果を高めるためには、作戦時機や作戦海面を自ら選定できる主動的な作戦が必要である。

敵の対潜能力が向上した状況では、さらにその必要性が望まれ、通商破壊戦や思い切った後方遮断戦の実施など、敵の虚を衝かなければならない。

日本海軍の命運をかけた決戦として、潜水艦をも不利な作戦に投入しなければならなかった。

任務感が先行して当時の潜水艦の能力と敵の対潜能力を無視したこのような作戦は、最高指導者のとるべき方策ではなかった。

遅まきながら、太平洋方面における潜水艦戦を一時ストップし、全潜水艦は内地で被害防止対策に着手することとなった。

被害防止対策として実験、研究されたのは、電波探信儀(レーダー)の整備、防探塗料の塗装、斜行板の取りつけ、騒音防止などである。

当時、レーダーを装備した潜水艦は数少なく、ほとんどが逆探だけであった。

逆探はレーダーの電波を捕捉して、ごく大まかな方向と距離を判定するものである。

まず、敵の電波の波長を電信員が探り出し、それに基づいて、敵との距離、方位を割り出した。

防探塗料というのは、塗るとでこぼこになる厚い塗料で、レーダー波を吸収するような考えであった。

また、斜行板というのは艦橋のサイドに斜めに鉄板をつけ、レーダー波の反射方向を変えるものである。

ドイツから譲渡されたロ500が一九四二年の八月に呉に到着して九月に引き渡しを受けた。

同艦を調査したところ、各種機械の接合部とか、台座にゴムを入れ、騒音防止が格段に進んでいることが判明した。

これを参考にして、騒音防止を施した。

整備された各潜水艦は、日本海の油谷湾に回航して実験した。

その他にもいろいろ考案されたが、レーダーを各艦に装備することと、騒音防止を実施した以外には、良い方法がなかった。

アメリカの対潜攻撃にたいして自信ある対策を講ずることはできず、そのまま次のアメリカ軍の進攻に対処しなければならなかった。

19 風雲急を告げるフィリピン諸島 top

マリアナ諸島を失った日本軍は、本土、南西諸島、台湾およびフィリピンを最後の国防要域とし、大本営海軍部は次のように定めた。

“捷(しょう)号”作戦と呼ばれるものである。

“捷一号”はフィリピン方面を決戦場と想定し、“捷二号”は九州南部、南西諸島および台湾。

そして“捷三号”が本州、四国、九州方面と状況により小笠原諸島方面のいわゆる本土決戦で、“捷四号”が北海道方面である。

“捷号”作戦の航空兵力としては、基地航空兵力として第1、第2、第3および第12航空艦隊が当てられた。

第1航空艦隊は、“あ号”作戦で壊滅的な打撃を受けて再建中であった。

第2航空艦隊は、“あ号”作戦中も次期作戦に備えて内地で戦力の練成に努め、当時、最も期待された兵力である。

第3航空艦隊は、“あ号”作戦で第27航空戦隊と横須賀航空隊で編成された「八幡部隊」を母体として編成され、第12航空艦隊は第51航空戦隊を基幹とするものであった。

大本営は優勢な米機動部隊に対抗するために、天候不良時の奇襲攻撃、夜間攻撃を専門とする部隊を編成し、米機動部隊撃滅の突破ロを開こうと企図した。

この部隊はT攻撃部隊と呼ばれ、実働兵力は約一五〇機であった。

決戦に使用予定の航空母艦は、第3航空戦隊(空母四隻)と第4航空戦隊(航空戦艦、空母各二隻)で、瀬戸内海西部で兵力再建中であった。

空母の警戒兵力以外の水上決戦兵力は、燃料の関係からシンガポールに近いリンガ泊地で訓練中のため、北方の守りについていた第5艦隊が、手薄な内地の防衛を担当した。

この頃、海軍は特攻兵器を全面的に採用し、「回天」や特殊潜航艇、「桜花」(一式陸攻に装備された、ロケット推進の人間滑空爆弾)などの整備に努めていた。

20 “捷号”作戦要領骨子 top

一九四四年八月四日、連合艦隊司令長官の発令した“捷号”作戦要領のうち、“捷一号”の骨子は次の通りである。

基地航空部隊のうち第1、第2航空艦隊をフィリピン方面に集中し、第3、第12航空艦隊を第二線兵力として内地に待機させ、特命によりフィリピンに進出する。

第1遊撃部隊(第2艦隊基幹)は、リンガ泊地に待機し、敵の来攻直前ブルネイに進出して、アメリカ軍が立攻、上陸を開始したなら、その上陸点に突入する。第2遊撃部隊(第5艦隊)と機動部隊本隊(第3、第4航空戦隊)は敵を北方に誘い出す。

先遣部隊は、散開配備について敵の進攻部隊を邀撃するとともに、第1遊撃部隊の突入に呼応するものとする。 |

九月上旬の第6艦隊の軍隊区分は、先遣部隊として、第1潜水部隊(指揮官・第6艦隊司令長官)が大型潜水艦九隻、中型潜水艦四隻。第7潜水部隊(指揮官・第7潜水戦隊司令官)が丁型潜水艦二隻。第11潜水部隊(指揮官・第11潜水戦隊司令官)がイ12、大型潜水艦四隻、丁型潜水艦六隻、中型潜水艦二隻であった。

別に南西方面部隊指揮下の四隻がペナンを基地としてインド洋方面に作戦していたが、“捷一号”作戦に振り向けられる潜水艦は、第11潜水部隊で訓練中のものを含め一九隻に過ぎない。

イ12は、十月四日、瀬戸内海西部を出撃してアメリカ本土西岸、ハワイ方面に作戦したが未帰還となった。

なお、第6艦隊司令長官高木中将はサイパン島で玉砕し、後任には三輪茂義中将が任命されていた。 |

戦死した高木中将の後任として第6艦隊司令長官となった三輪中将 |

21 しのびよる米軍の魔手 top

“捷号”作戦が日本軍が企図するように有利に進展するためには、作戦準備を十分に整える必要があった。

しかし、アメリカ軍の攻撃は急激をきわめ、日本軍にその余裕を与えなかった。

特に、優勢な米機動部隊の攻撃は、日本軍の守備する各要地にたいして猛威をふるった。

八月末、小笠原諸島を襲った米機の部隊は、九月六日には、パラオ諸島を猛攻、十二日にはペリリュー、アンガウル両島に猛烈な艦砲射撃を加えていた。

さらに米機動部隊の主力は、九月九日フィリピン南部、十二日フィリピン中部、二十一日にはルソン島へ来襲して、再建途上の第1航空艦隊は大きな被害を出した。

この間、連合軍は九月十五日にぺリリュー島とハルマヘラ諸島のモロタイ島に同時に上陸を開始した。

ペリリュー島の飛行基地を占領すると、モロタイ島に飛行場の造成を開始した。

アメリカ軍が、フィリピン進攻への戦略態勢を固めていることは明白であった。

大本営は、九月二十一日、“捷号”作戦をおおむね十月下旬以降に、フィリピン方面で発動するものと予期し、“捷号”作戦の準備を優先的に実施するよう指示した。

これを受けた連合艦隊は、基地航空部隊にたいし、予定の展開を十月中旬までに完了するよう命じた。

フィリピンを中心とする次の決戦は、しだいに迫りつつあった。

敵のペリリュー、モロタイ両島上陸により、先遣部隊指揮官は、第34潜水隊(イ177と中型潜水艦四隻)に敵進攻部隊の攻撃を命じた。

九月中旬末、各潜水艦は呉を出撃した。

パラオ周辺配備の四隻は二十八日頃、モロタイ島方面のロ41は月末ごろ配備に到着したが、十月四日には行動力の関係上帰投を命じられている。

作戦海域が遠く、哨区での行動は一週間以内に限られるという効率の悪いものであり、戦果はロ41が空母一隻撃沈(該当の戦果なし)を報じただけで、イ177とロ47が未帰還となった。

イ177に乗艦していた司令は歴戦の勇者、松村寛治大佐であった。

22 決戦、フィリピン沖海戦 top

十月十日、米機動部隊は南西諸島に、ついで十二日には台湾に来襲して十四日朝の空襲を行なった後、南東に避退した。

これにたいし日本軍は、十二、十三日にはT攻撃部隊、十四日には第2航空艦隊も加わって猛反撃を加えた。

この航空戦は、台湾沖航空戦と呼ばれ、航空部隊からは多大の戦果が報じられ、敵空母群に大きな打撃を与えたものと思われていた。

連合艦隊は、第2遊撃部隊(瀬戸内海西部)と先遣部隊(「回天」作戦準備中のものを除く)に出撃を命じるとともに、航空部隊には敵に猛追を加えるよう命じた。

十六日にも台湾東南東に有力な敵機動部隊が発見され、日本軍航空部隊の猛攻は続いた。

十二日から十六日までの戦果を連合艦隊では、空母だけでも撃沈十一隻、撃破八隻と判断していた。

これは希望的観測が加わったもので、実際の戦果は巡洋艦二隻の大破にとどまった。

だが日本軍は敵機動部隊を撃破したものと信じ、追撃を命じている。

十五日以後、撃破されたはずの米機動部隊がフィリピン各方面に来襲、十七日朝にはスルアン島(レイテ湾入口)の見張所がアメリカ軍の上陸を報じて消息を絶った。

この報告に接した連合艦隊は、“捷一号”作戦警戒を発令、先遣部隊に中南部フィリピン方面への全力急速出撃準備を命じた。

当時第1潜水部隊の兵力は、第15潜水隊の大型潜水艦十二隻(五隻は「回天」作戦準備中)と帰投直後の中型潜水艦三隻であった。

この日(十月十七日)、連合艦隊は、先遣部隊に台湾東方の敵機動部隊攻撃のため全力進出を命じた。

敵のレイテ島上陸の公算が濃厚となり、連合艦隊は十八日、“捷一号”作戦発動を下命した。

二十日、アメリカ軍はレイテ島に上陸開始、連合艦隊の各部隊は、第1遊撃部隊のレイテ湾突入(二十五日の予定)に呼応するよう行動を開始した。

第1遊撃部隊は二十二日、ブルネイを出撃してサンペルナルディーノ海峡を通って北方からレイテ湾に、同部隊の中、低速戦艦などで編成された西村中将の第3部隊は、同じ日にブルネイを出撃してスリガオ海峡(レイテ湾南方)から攻撃し、任務を変更された志摩中将の第2遊撃部隊もスリガオ海峡から突入して敵輸送船を攻撃する予定だった。

日本軍機動部隊の本隊(小沢中将指揮)は二十日、瀬戸内海西部を出撃して南下した。

しかし、同部隊の航空隊の主力、第3、第4航空戦隊航空隊は、台湾沖航空戦で陸上基地に派遣して第2航空艦隊司令長官の指揮下に入っており、艦載機は練度不十分な約一〇〇機余りに過ぎなかった。

これらの水上部隊の作戦に呼応する基地航空部隊は、台湾沖航空戦で第2航空艦隊、特にT攻撃部隊の消耗が著しかった。

フィリピンに配備されていた第1航空艦隊も、米機動部隊との戦闘で消耗し、これら各部隊の兵力を合わせても約四五〇機に過ぎなかった。

敵潜水艦と艦載機の攻撃で戦艦「武蔵」などを失いながらも、サンペルナルディーノ海峡を突破した栗田中将の第1遊撃部隊は、二十五日朝、敵護衛空母群と会敵、これに打撃を与えたが、レイテ湾突入を断念してブルネイに避退した。

第3部隊はスリガオ海峡で全滅し、第2遊撃部隊も被害を受けて避退した。

そして、機動部隊本隊も敵を北方に牽制することに成功したが、空母は全滅した。

このフィリピン沖海戦で日本軍の受けた被害は甚大で、連合艦隊は事実上ここに壊滅したのであった。

沈没――戦艦三隻、空母四隻、重巡六隻、軽巡四隻、駆逐艦一二隻。

損傷――戦艦六隻、重巡八隻、軽巡三隻、駆逐艦八隻。

という史上未曽有の大打撃である。

基地航空部隊は、フィリピン基地に進出した第6基地航空部隊(第2航空艦隊基幹)が二十四日、一九〇機で総攻撃を試みたが、米空母一隻撃沈の戦果を得たに過ぎない。 |

上下:米軍機の攻撃を受けて壮烈な最期をとげた巨大戦艦「武蔵」

|

第5基地航空部隊(第1航空艦隊)では、新しく長官として着任した大西中将の指示で神風特別攻撃隊が編成され、二十五日にその第一陣が飛びたった。

第6基地航空部隊が約七〇機の犠牲を出しながら敵空母一隻撃沈の戦果にとどまったのにたいし、神風特別攻撃隊は、一三機をもって護衛空母一隻撃沈、同六隻損傷の戦果をあげた。

にもかかわらず、これらの航空攻撃が水上部隊の作戦に十分に協力することはできず、大勢に影響を与えるほどのものではなかった。

|

フィリピン沖海戦で敗色濃厚となる中で神風特攻隊が生まれた。

神風特攻隊員と別れの挨拶をする大西中将(左側後向き)

|

23 フィリピン潜水艦戦 top

台湾沖航空戦で、連合艦隊は十月十二日、第1潜水部隊(「回天」作戦参加艦三隻を除く)に邀撃を命じ、イ26、イ45、イ53、イ54、イ56の五隻が十三日から十九日にかけて瀬戸内海西部を出撃した。

続いて十七日、“捷一号”作戦警戒の発令とともに、先遣部隊にたいして、中南部フィリピン方面への全力急速出撃準備を命じた。

また、大本営は練習部隊所属のロ109、ロ112を第6艦隊に編入した。ついで同夜、連合艦隊司令部は、台湾東方の敵機動部隊撃滅のため全力出撃を命じた。

先遣部隊指揮官は、先に出撃した五隻で甲潜水部隊を編成していたが、その後出撃した各潜水艦で、乙潜水部隊(イ38、イ41、イ44、イ46、ロ41、ロ43、ロ46からなる)と丙潜水部隊(ロ109、ロ112)を編成した。

つまり、フィリピンの決戦に即応できる潜水艦は、「回天」作戦用の三隻を除く一四隻であった。

各潜水艦の配備は逐次変更されている。二十日に発令された配備は右の地図の通りである。 |

|

この配備は、従来の散開線配備を散開面配備としたものであった。

散開線に配備された潜水艦は、配備点を中心とする八キロ圏内を行動するのが普通である。

散開線配備には、敵の警戒が厳重な海域で著しく行動を制限される欠点があった。

この欠点を補うために、点を面にしてある程度行動を自由にした配備である。

とはいっても、航空機の対潜能力が向上した状況では不徹底な対策だった。

もっと各潜水艦が自由に行動できる配備を考慮すべきであった。

その後、先遣部隊指揮官は適時各潜水艦の配備を変更、敵部隊の攻撃に努めた。

戦果は次の通りであった。

十月二十四日、LST (上陸用舟艇) 一隻撃破(イ56)

十月二十五日、護衛空母一隻撃破(イ56)

十月二十八日、護衛駆逐艦一隻撃沈(イ45)

十一月三日、軽巡一隻撃破(イ41) 十一月上旬から中旬にかけて、各潜水艦は逐次帰投を命じられたが、大型潜水艦六隻が未帰還となった。

参加潜水艦一四隻(一隻は故障のため引き返す)のうち、約半数を失っている。

24 勝敗決したレイテ島決戦 top

日本軍は、レイテ島で地上決戦を行なう方針を決め、同島守備の陸軍一個師団に加え、二個師団と一個旅団の増援を企図した。

しかし、神風特別攻撃隊の奮戦にもかかわらず、圧倒的に優勢な敵航空兵力、艦艇によって制空、制海権を奪われ、増援作戦は、多くの犠牲を払ったものの、順調に進まなかった。

十二月七日、アメリカ軍は日本軍の増援基地、オルモック方面に上陸、レイテ島決戦の大勢は決した。

十五日、アメリカ軍は、ミンドロ島に上陸してルソン島への進撃態勢を整えた。

さらに、翌一九四五年一月九日にはリンガエン湾に上陸した。

ルソン島の地上戦闘では、二月末までにクラーク地区、マニラ、コレヒドールなどを失った。

山下奉文大将の陸軍第14方面軍は北部の山岳地帯に撤退、持久戦を企てることとなり、フィリピン決戦に終止符が打たれたのである。

25 ロ50の幻の戦果 top

レイテ決戦に策応するためフィリピン東方海面に配備されていた十三隻の潜水艦(うち六隻未帰還)は、十一月中旬までに帰投を命じられ、ロ112は馬公へ、その他は内地へ帰着した。

フィリピン方面派遣潜水艦の第二陣は、新造のロ49、ロ50の二隻で、十一月中旬、瀬戸内海西部を出撃した。

両艦は、北緯一五度、東経一二五度を中心とする海域に配備されて敵艦船攻撃に任じたが、二十五日、ロ50が敵機動部隊を襲撃、駆逐艦、空母各一隻撃沈を報じた。

この襲撃で、ロ50は魚雷四本を発射、衝撃音四回、大爆音一回が聴取された。

その後まもなく、二分間にわたって浸水音らしいものを聞いたという。

しかし、アメリカ側の資料に該当する戦果がなく、明らかに魚雷の自爆と認められる。

大型潜水艦は「回天」作戦に転用され、以後のフィリピン方面潜水艦戦は、中、小型潜水艦が振り向けられた。

中型潜水艦六隻と小型潜水艦二隻は、ルソン島の東方および西方の海面に配備されて敵艦船攻撃に任じたが、作戦海域が内地から遠く、効率の悪い作戦であった。

二月末までの戦果は、一月二十九日米輸送船一隻撃破(ロ46)、二月十日LST一隻撃沈(ロ50)である(戦後の調査により確認されたもののみ)。

一月下旬、フィリピンにいた海軍航空隊のパイロットを転進させるため、ルソン島北岸のバトリナオヘの作戦輸送が発令され、ロ46、ロ112と、新たに第8潜水戦隊から編入されたロ113、ロ115にその任務が課せられた。

バトリナオ輸送は、ロ46が成功しただけで、ロ112、ロ113は目的地に到達しないで消息を絶ち、ロ115はこの任務以前に消息不明となっている。

一九四四年十二月以降翌年二月末までのフィリピン方面での喪失潜水艦は参加一〇隻中四隻であった。

top

**************************************** |