|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

9 「回天」太平洋に散る

|

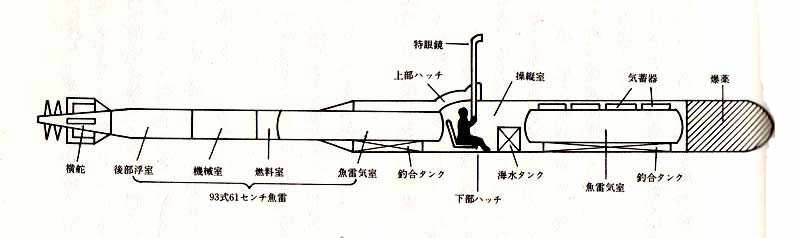

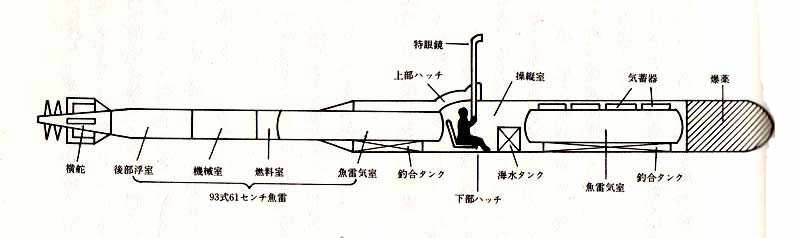

特攻兵器 「回天」の構造:右下が頭につく弾頭の写真。

|

マリアナ沖海戦に敗れた日本海軍は、機動部隊を再建する余裕もなく、近代海軍としての資格を失った。

潜水艦もうち続く被害で著しく兵力を消耗した。

しかも、従来の戦法ではアメリカの対潜兵力に対抗できない。

必然的に特攻への道を歩み出し、「回天」が潜水艦戦の主役を演ずるのである。

「回天」は碇泊艦船攻撃に適し、最初の攻撃目標は、ウルシーやコッソル水道(パラオ諸島)などの敵の前進根拠地であった。

だが、同じ作戦を繰り返すことは、アメリカ軍に対応策を与え効果が薄れることが予想された。

いくたびもの大きな犠牲を払った末、沖縄戦後は洋上攻撃に転換し、ついには、輸送潜水艦にまで「回天」を搭載して大型潜水艦の兵力不足を補うようになった。

刀折れ、矢つきた日本軍の最後の抵抗――それは“肉弾攻撃”といわれる「神風攻撃隊」「回天攻撃隊」などの特攻であった。 |

「回天」の巨大な弾頭。一発で戦艦を撃沈できる威力があった

|

1 特攻兵器「回天」の出現 top

ガダルカナル島攻防戦が日本軍の撤退をもって終わり、この決戦で兵力を消耗した日本海軍は、著しく劣勢となった。

日米両国の国力の差は余りに大きく、日本はこれを回復することができなかった。

この間の作戦で、潜水艦は期待されたほどの戦果をあげることができなかった。

その原因は、すでに述べている。

しかし、米潜水艦に比べて、日本の潜水艦の性能が必ずしも劣るものではなく、レーダーに敗れたのだ。

一九四三年(昭和十八年)の初め、潜水艦乗りであった竹間忠三大尉は、人間魚雷の構想を考え、これによって敗勢の挽回ができるものと信じ、意見書を大本営の潜水艦担当参謀井浦祥二郎中佐に送った。

だが、この時期ではまだ問題にされなかった。

ガダルカナル以後、戦局は敗勢の一途をたどった。

一九四三年末、南東方面の要地が孤立、中部太平洋方面でもギルバート諸島を失った。

さらに潜水艦は、アメリカ軍の対潜能力の飛躍的な向上で苦境に立たされていた。

このような情勢では、特攻への関心が高まっていくのは必然であった。

イ165の先任将校入沢三輝大尉と航海長近江誠中尉が、人間魚雷の構想を血書の嘆願書にまとめて連合艦隊司令部へ提出したのは、この頃であった。

しだいに潜水艦の若い士官の間に特攻を是認する空気が醸成されつつあった一九四三年末、特殊潜航艇の基地、倉橋島(呉付近)の大浦畸にあったP基地に二人の若い士官がいた。

機関学校出身の黒木博司中尉と兵学校出身の仁科関夫少尉である。

彼らは、九三式魚雷を人間魚雷に改造することを考案した。

黒木中尉は、軍令部、海軍省に出頭して人間魚雷の採用を嘆願し続けた。

“あ号”作戦で計画された“龍巻”作戦に使用予定の特四内火艇や従来の特殊潜航艇は、必ずしも必死の兵器ではない。

一応、収容措置がとられている。それまでの海軍首脳部には必死の特攻を採用する気持ちはなかった。

一九四四年二月、内南洋最大の根拠地トラック諸島が空襲され、戦局は一段と深刻となった。

軍令部は黒木中尉の進言する人間魚雷の試作を命じた。

七月末、二基の「回天」の試作艇が完成した。 |

「回天」の生みの親、黒木大尉(死の直前)

|

“あ号”作戦で潜水艦戦に完敗し、太平洋方面での潜水艦作戦を全面的にストップした頃である。

特攻への気運は急速に高まっていった。

完成した試作艇は、音戸(おんど)の瀬戸の東、情島の魚雷発射場で航走試験が行なわれた。

黒木と仁科による試走が成功し、制式兵器として採用された。

2 「回天」にかけた青春 top

「回天」が量産されることとなったが、問題は搭乗員の養成であった。

一人で操縦、観測して敵艦に体当りするのは容易なことではない。

しかも、経験の浅い若い士官や下士官兵に、その技術を与えることは極めて困難である。

だが、国に殉ずるという情熱が、この困難な急速養成を可能にした。

「回天」隊の指揮官は、若い人たちの情熱に応えることのできる積極果敢な人でなければならない。

八月五日、その大役に板倉光馬少佐が選ばれた。

彼は、イ41艦長として南東方面への輸送やグアム島基地のパイロットの収容に成功して帰還したばかりであった。

「回天」の訓練基地として徳山湾の大津島があてられ、九月上旬P基地から移動した。

大津島で板倉を指揮官とし、黒木、仁科を中心に航走訓練が開始された。

九月六日、秋晴れの好天気であるが、海上には白波が立っていた。

同乗訓練から帰ってきた仁科は、湾外の波がかなり高いので、訓練の中止を進言した。

しかし、黒木は、

「これくらいの波で使えないなら実戦の役に立たない」

と主張、指揮官の許可を得て湾内での訓練を始めた。

この時、最初の犠牲者が出た。樋口大尉と黒木の同乗した艇が潜航したまま浮上してこなかった。

翌日同艇が引きあげられ、静かに死を待っていた姿がしのばれた。

そして、事故の原因、処置や意見を詳細に綴った二通の遺書が発見された。

樋口は、その一節で、後輩に「犠牲を踏みこえて突進せよ」と書き残している。

黒木は長文の遺書で所見として一〇項目あげている。 |

「回天」特別攻撃隊員。後列右端は指揮官となった板倉少佐

潜水艦から発進実験中の「回天」(安芸灘で)

|

その最後の二項は、

「九 必死必殺に徹するにあらずんば、而(しか)も飛行機において早急に徹するにあらずんば、神州不滅も保ち難しと存じ奉り候。

十 必ず神州こぞって明日より、早刻体当り戦法に徹することを確信し、神州不滅を疑わず、欣(よろこ)んでここに予(かね)て覚悟の殉職を致すものに候」 |

というものである。 最後の方に、

「○四〇〇、死を決す。心身爽快なり、心より樋口大尉と万歳を三唱す」

と記されていた。

佐久間艇長(第二章参照)が殉職したときと、その態度は少しも変わらず、潜水艦乗りの伝統が立派に生かされていた。

3 「回天」特別攻撃隊の初陣 top

潜水艦に「回天」を搭載し、敵有力艦隊の在泊する前進基地に近づき、「回天」を発進させ、空母や戦艦を一挙に壊滅しようというのが“玄”作戦である。

九三式魚雷の三倍強、一・六トンの炸薬を装備している「回天」は命中さえすれば、一発で戦艦を撃沈可能である。

大型潜水艦五隻の「回天」搭載工事が急がれていた。

戦局は増々切迫していた。台湾沖航空戦、フィリピン沖海戦が起こり、出撃可能の全潜水艦が出撃を命じられ、第一次“玄”作戦は三隻で実施することになった。

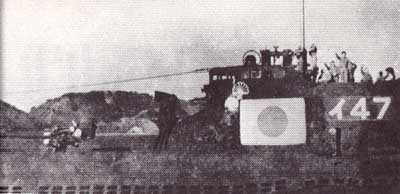

「回天」特別攻撃隊「菊水隊」と命名された部隊は、指揮官に第15潜水隊司令揚田清猪大佐が任命され、次のように編成された。

イ36(艦長寺本巌少佐)に同乗した搭乗員は吉本健太郎中尉以下四人。

イ37(艦長神本信雄中佐)の搭乗員は上別府宜紀大尉以下四人。

イ47(艦長折田善次少佐)の搭乗員として仁科関夫中尉以下四人。

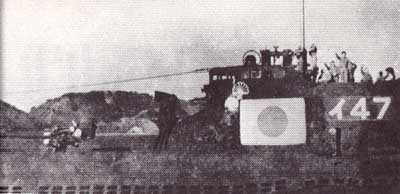

イ36、イ47がウルシー、イ37がコッソル水道と攻撃目標が定められ、十一月二十日の黎明に決行を予定された。 |

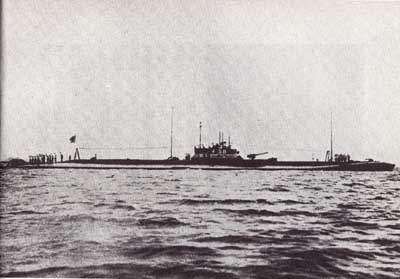

「回天」を搭載して出撃するイ47

|

指揮官揚田大佐は、イ22艦長時代にハワイとシドユーの特別攻撃に参加している歴戦の軍人であった。

十一月八日、後甲板に四基の「回天」を搭載した三隻の潜水艦は、三輪長官や後に続く「回天」搭乗員らに見送られて大津島を出撃した。十六日早朝、トラックの偵察機「彩雲」によってウルシー偵察が行なわれた。

「ウルシー環礁の北に戦艦を含む艦艇約三〇隻、中央錨地に少なくとも二船団と思われる輸送船約一〇〇隻、南錨地に戦艦、空母を含む機動部隊らしき艦艇約五〇隻在泊」と報告があった。

4 生みの親・仁科中尉の突撃 top

十九日の朝、イ47はウルシー環礁に南西方から近づいた。

リーフ(環礁)越しに、潜望鏡の視野に多数の艦船の姿が広がっていた。

「回天」搭乗員たちも一人一人潜望鏡をのぞいた。

胸の中に自分の攻撃目標を決めていた。

イ47の「回天」搭乗員仁科中尉は、日誌に潜望鏡で観測したときの状況を次のように書いている。

「昭和十九年十一月十九日、潜望鏡偵察、午後一時ごろ接岸の予定なりしもリーフにあたる波の音を聴音、露頂観測せるにリーフまで二八〇〇メートル、ついで十一時露頂、搭乗員観測、明らかに見えたる敵有力部隊の昼寝、見事轟沈、明朝を期す」

一方、同環礁の北東からは揚田司令の乗艦するイ36が接近し、北方泊地の偵察を行っていた。

十一月二十日黎明、予定通りウルシーにたいする攻撃が決行された。

イ47からは四基が発進した。

イ36からは故障のため一基だけであった。

仁科中尉は、殉職した黒木少佐とともに「回天」の創始者である。

盟友黒木の遺影を胸のポケットに、遺骨を抱いて水中特攻の先陣を切って突進していった。

出発前に書いた日誌には、

「十一月二十日、六尺褌(ふんどし)で身を固め、日本刀をぶち込み、七生報国の白鉢巻を額に、黒木少佐の遺影を左手に、右手には爆発桿、背には可愛い女の子の贈物のふとんを当て、いざ抜き放った日本刀、怒髪天をつき、神州の曙(あけぼの)を胸に、大元帥陛下の万歳を唱えて、全力三〇ノット、大型空母に体当り」

と壮烈な意気を示していた。

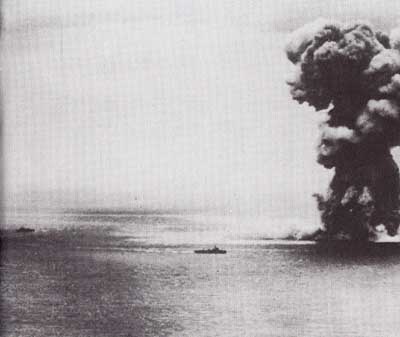

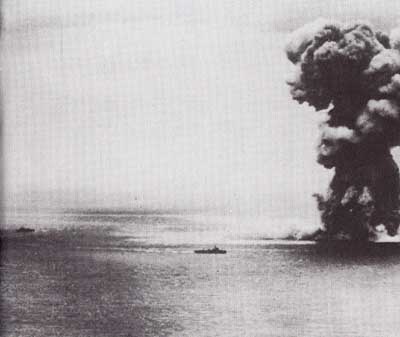

残念ながら、ウルシーを攻撃した「回天」の戦果は、油槽艦「ミシシネワ」(一万二三六トン)を撃沈したにすぎなかった。

しかし、アメリカ軍兵士に与えた衝撃は大きく、戦闘部隊指揮官シャーマン提督は、

「我々は、あの日終日、そして翌日もいまにも逃げ出さねばならぬダイナマイトの上に坐っているような戦々恐々たる感じであった。休養を楽しむどころか、洋上の方がよっぽど安全だとさえ考えられた」

と述懐している。

コッソル水道に向かったイ37は、出撃以後消息なく、攻撃予定の前日、十九日にコッソル水道付近で米駆逐艦の攻撃を受け、雄図むなしく沈没した。 |

ウルシーで「回天」が命中して炎上する

油槽艦「ミシシネワ」

|

5 第二次“玄”作戦の発令 top

第一次“玄”作戦の戦果は、空母二隻、戦艦三隻を撃沈したものと推定されていた。

第6艦隊の一部の幕僚の間には再度の泊地攻撃に反対する意見もあったが、この推定戦果に気をよくした第6艦隊司令部は、さらに規模を大きくした第二次“玄”作戦の実施を決定した。

十二月中旬、先遣部隊は、第二次“玄”作戦計画を発令した。この部隊は「金剛隊」と命名された。

この作戦の目的は、敵機動部隊がカロリン諸島、マリアナ諸島、ブラウン、アドミフルチー、ホランジアの各方面の根拠地に在泊中を捕捉、奇襲することだった。

各潜水艦の攻撃予定地区は、イ56がアドミラルチー(第一予定区以下同)、ブラウン(第二予定区)。

イ47がホランジア、アドミラルチー、イ36がウルシー、イ53がパラオ、クッルー、ウルシー、イ58がグアム、サイパン、そして、イ48がウルシー、パラオ、グアムであった。

攻撃予定期日は一月十一日。ただしイ48は一月二十日を予定された。

十二月下旬、各潜水艦は呉を、イ48は、一月九日、瀬戸内海西部を出撃した。

攻撃日が十二日に延期され、攻撃地区はそれぞれ第一予定地区と定められた。

各泊地の状況は、一月六日から十日まで、飛行偵察が行なわれて確認されていた。

ウルシーには敵機動部隊が、その他の泊地にも輸送船などが多数在泊していた。

イ56――アドミラルチーのセアドラー港にたいして攻撃を企図したが、敵の警戒が厳重をきわめ、攻撃を断念して帰投。

イ47――ホランジアのフンボルト湾へ四基発進、水上避退中に大火炎を認めた。

イ53――パラオのコッソル水道泊地にたいし三基発進(一基は故障)。

一基は発進直後爆発、水中避退中に大爆発音を二回聴取。

イ58――グアム島アプラ港にたいし四基発進。

イ58は、その直後飛行機を認めて深々度潜航したため命中音を聴取せず。

浮上後、黒煙が二条あかっているのを視認している。

イ36――ウルシーにたいし四基発進、命中音を四回聴取。

イ48は一月九日、瀬戸内海西部を出撃以後消息を絶ち、その状況は判然としないが、戦後の調査によれば攻撃後に撃沈されている。

「金剛隊」の戦果は、特設空母一、大型輸送船九など合計一八隻を撃沈したものと判断されたが、戦後の調査によれば該当する戦果はない。

かつて筆者は、ウルシー在泊の補給部隊の先任参謀をしていたというアメリカの老提督に会った。

彼の話によれば、一基の「回天」が補給船の下をくぐり抜けて反対側で爆発したことがあるという。

距離があったために被害はなかったというが、「回天」を命中させることは、相手が碇泊していてもかなりむずかしいものである。

6 濃色となった敗勢 top

一九四五年二月三日、マニラに侵入したアメリカ軍は、圧倒的に優勢な航空兵力の支援のもとに全フィリピンを制圧しつつあり、フィリピンでの戦いは大勢が決していた。

当時、フィリピンの日本軍は山下大将指揮する第14方面軍で、野に山に谷にと追いつめられていた。

フィリピンの喪失は、本土と南方資源地帯との輸送を遮断されることを意味し、戦争継続に大きな影響を与えるのは必至である。

それとともにマリアナ基地からの「超空の要塞」B29爆撃機による空襲も激化が予想され、本土への直接的な脅威も深刻となっていた。

機動部隊を中心とする米海上部隊は、二月上旬以後、マリアナ、マーシャル方面などで新作戦を準備中と推定されていた。

その頃の連合艦隊の敵情判断は、 |

後部から見る「回天」

|

| 「二月中旬以降、敵機動部隊による本土空襲が、二月下旬、小笠原諸島または三月以降南西諸島方面に来襲、攻略するものと思われる。関係方面は警戒を要する」 |

というものであった。

二月十三日の通信諜報は、敵機動部隊が二月十一日午後マリアナ方面を出撃したことを伝えていた。

アメリカ軍の攻略作戦の時期が真近に迫っているのは確実であった。

二月十六日早朝、京浜地区、房総方面飛行場および硫黄島は、敵艦上機の空襲を受けた。

敵の新作戦が開始されたのだ。

これにたいする連合艦隊の状況判断は、

「関東方面航空撃滅戦ののち、敵は南方諸島に上陸を企図する。

ただし、南西諸島となる可能性もある。また、来攻中の敵機動部隊は三群で、今後数日間本土空襲を続行するであろう。

九州方面がこの攻撃にさらされる公算もある」 |

というものである。

フィリピン沖海戦で、空母の大半を失い、戦艦、重巡なども多数喪失して本上決戦が不可能となっていた日本海軍には、基地航空部隊と潜水艦しか反撃戦力がなかった。

基地航空部隊は、有力部隊として注目されていた九州を担当する第5航空艦隊が新編成されたばかりで練成中だった。

また関東方面は、第3航空艦隊が担当していた。

第3航空艦隊も再建中の航空隊が多く、しかも次の作戦に備えて十分な兵力の運用ができない状態であった。

7 硫黄島攻防戦 top

先遣部隊潜水艦の主力反撃戦力は超大型潜三隻の第1潜水部隊であるが、いまだに訓練中であった。

他の部隊は第15潜水隊が大型潜六隻で、イ44以外は「回天」作戦準備中。第34潜水隊は中型潜七隻、小型潜一隻であるが、四隻がフィリピン方面で作戦中、あるいは帰投中(一隻未帰還)で、ロ43が瀬戸内海西部で訓練中で、残り三隻が舞鶴で整備中であった。

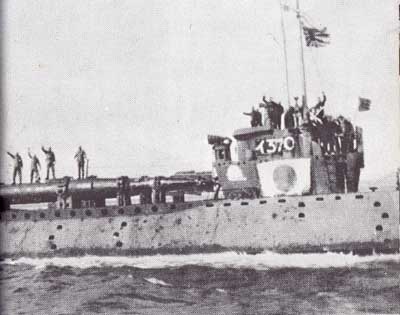

その他に、イ8が修理を終えて訓練を開始したばかりであり、イ368、イ370は呉方面で「回天」作戦準備中であった。

ただちに派遣できる兵力はイ44、イ368、イ370、ロ43の四隻に過ぎない。

十六、十七日と関東地方を空襲、同時に硫黄島に艦砲射撃を加えたアメリカ軍は、十九日、硫黄島に上陸を開始した。

硫黄島には市村利之助少将の指揮する第27航空戦隊の基地部隊と栗林忠道陸軍中将の指揮する精強な陸軍部隊が駐屯していた。

日本守備部隊は激しく反撃した。地下道を縦横に掘りめぐらした地下陣地を構築して、頑強に抵抗した日本軍も、しだいに力を弱めていった。

空・海に支援されたアメリカ軍は、二四二〇人の死者を出しながらも上陸に成功、太平洋戦争中最大の激戦の一つ、硫黄島戦も日本軍の敗北に終った。

第3航空艦隊にも、強力な米機動部隊に対抗する力がなく、関東地方は敵機の乱舞にまかせるままとなった。

十八日、第3航空艦隊は特別攻撃隊を編成することを決め、志願者をつのった。

その決定に困るぐらい多数の熱望者が続出した。

本土の上空を我が者顔に飛び回る敵機の姿に我慢できなかったのだ。

二十一日、艦爆二一機、艦攻八機、「零戦」三一機からなる特別攻撃隊は、米機動部隊に体当り攻撃を敢行、護衛空母一隻を撃沈、正規空母一隻、輸送船など三隻を撃破する戦果をあげた。 |

上下:硫黄島での戦いは熾烈を極め、一進一退の攻撃が続いた

|

8 非難された川口艦長の決断 top

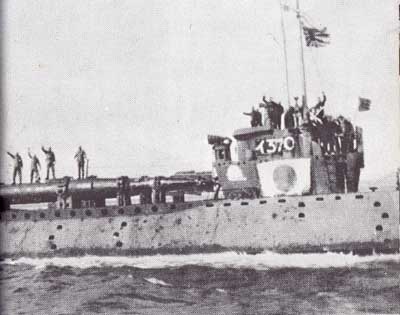

このような雰囲気のなかで、イ368、イ370(「回天」五基)、イ44(「回天」四基)の「回天」特別攻撃隊「千早隊」を編成、二十日以後、瀬戸内海西部を出撃した。

先に出撃して南西諸島方面へ向かっていたロ43も硫黄島の戦場へ急行した。

この頃、「回天」は航行中の敵艦襲撃に自信がなく、碇泊中の艦船が攻撃目標である。

巧妙かつ強力な対潜哨戒機や対潜艦艇の警戒厳重な哨戒線を、どのように突破して、「回天」を発進地点まで運ぶかが問題であった。

警戒厳重な局地の近くで作戦することが、被害が大きいわりに効果のないことは、一九四三年末のギルバート作戦以来の苦い経験である。

それにもかかわらず、このような作戦が命令されたのは、上級司令部に敵の対潜能力にたいする認識がなかったのか、全軍特攻の雰囲気のなかで潜水艦もまたその精神で突撃しなければならない、との考えであったのか。 |

硫黄島に出撃する「回天」特別攻撃隊「千早隊」のイ370

|

おそらく、両方の理由があったものと思われる。

イ368、イ370は出撃以後連絡なく消息を絶った。戦後の調査によれば、両艦とも敵泊地への突入を果さなかったと思われる。

南西諸島方面へ向け出撃、硫黄島方面へ急行したロ43も、配備変更発令後、消息を絶った。

二月二十一日、呉を出撃したイ44は敵の泊地へ突入を期して硫黄島へ接近した。

夜明け前に二時間ぐらい潜航してツリムを調整して浮上、搭乗員を「回天」に移乗させ突入するつもりであった。

「回天」の交通筒は二基だけしかなく、全基を発進させるには浮上しなければならない。

ところが潜航後、三隻と思われる敵艦艇の音源を捕えた。

音源はしだいに近づき、何度も真上を通過した。

発見されはしなかったが、離脱したのは四七時間におよぶ苦闘ののちであった。

いったん硫黄島から離れ、再度突入を期して水上を進撃した。

レーダーはひっきりなしに飛行機を捕えた。

潜航して接近を試みたが、とうてい突入できるような状況ではない。

硫黄島はまだ八〇キロぐらい先であった。

川口艦長は突入を断念した。

「回天」を搭載して、一撃必殺を期すうえで、厳重な警戒網の強行突破は、危険が大きすぎた。

ここで艦が撃沈されるのは得策でないと判断したのだ。

一部の士官には突入を進言する者もあった。

この全軍をあげて特攻を敢行しているときに、潜水艦も必死で突入すべきだというのだ。

だが、冷静な艦長は自説を曲げなかった。犬死を避けたのだ。

第6艦隊司令部は、三月一日、イ44から硫黄島の二九〇度二四〇キロ付近から沖ノ大東島に向うとの報告を受けた。

不審に思った三輪司令長官が問い合わせたと頃、

「二月二十七日朝、硫黄島の南八〇キロにおいて敵の制圧を受け、同島に対する『回天』攻撃は困難と認めた」

との返電であった。

三輪長官は硫黄島方面敵艦船攻撃を指令したが、六日になると同艦に内地帰還を命令した。

三月十一日、イ44は呉に帰着し、艦長の更迭が行なわれた。

第一線の指揮官、潜水艦長と上級司令部の間には、潜水艦の能力についての認識が異なっていたのである。

二月末、先遣部隊指揮官は、イ36、イ58で「回天」特別攻撃隊「神武隊」を編成、硫黄島方面への出撃を命じた。

両艦は三月一日と二日に呉を出撃して硫黄島方面に向かった。

硫黄島では、日本軍守備隊が強固な陣地によって激闘を交えていた。

アメリカ軍に大きな出血を与えてはいるか、三月に入ると大勢は決していた。

三月六日、連合艦隊司令部は「神武隊」の作戦を断念、先遣部隊指揮官に硫黄島方面での潜水艦戦の中止を発令した。

状況が予想を上回って悪化していたのだ。

同じ頃、陸上爆撃機「銀河」によるウルシーの長距離片道の特別攻撃が計画されていた。

この作戦は“丹”作戦と呼ばれ、ウルシー偵察の結果、三月十日に第二次“丹”作戦が決行されることとなった。

先遣部隊指揮官は、イ36に呉帰投を、イ58には第二次“丹”作戦の協力を命じた。

硫黄島攻防に伴った潜水艦戦は終った。

参加潜水艦四隻中三隻を失い、帰還した一隻については後味の悪い結果をもたらしている。

9 戦局は本土決戦ヘ top

ー九四五年二月初め、マッカーサーの指揮するアメリカ軍はマニラに突入、同月末までにはルソン島の大勢は決した。

南方の資源地帯と本土との間の動脈は完全に断たれ、戦局は本土決戦へと迫りつつあった。

二月十九日、アメリカ軍が硫黄島に上陸、日本軍守備部隊の勇戦も、圧倒的に優勢なアメリカ軍の猛攻の前に次々陣地を失い、三月の初めには組織的な抵抗が困難となった。

栗林中将が残兵を率いて最後の突撃をしたのは三月十七日の夜のことであった。

アメリカ軍の次の攻撃の矛先は、沖縄方面もしくは台湾に向けられるものと考えられた。

さらに硫黄島の陥落によって、マリアナ基地のB29による本土空襲が激化されることが予想された。

三月十日、B29一三〇機が東京に来襲、十一日名古屋、十三日大阪と、主要都市は次々に焼き払われていった。

急迫した戦局に、「非常手段の特攻しか敗勢を挽回する道がない、全軍特攻に徹すべし」の空気がみなぎっていた。

南西諸島方面に敵が来攻した場合の反撃は、基地航空部隊が主力であった。

フィリピンでの決戦で、第1、第2航空艦隊はほとんどその兵力を消耗し、第1航空艦隊は台湾に転進した。

一月七日、第2航空艦隊が解隊、残存兵力は第1航空艦隊に統合され、台湾で兵力の再建に努めていた。

当時、日本本土での海軍の航空作戦を担任していたのは、第3航空艦隊で、本州から九州全域に展開していた。

しかし、その兵力は、フィリピン方面で作戦した部隊の再訓練中のものが多かった。

そこで、連合艦隊直属のまま、米機動部隊に備えて、南九州の最も精強部隊として期待されていた第11航空戦隊と第3航空艦隊の一部で、二月十日第5航空艦隊を新編成した。

この部隊を西日本地区に配備して南西諸島方面での反撃を企図した。

さらに三月一日、練習部隊の三個連合航空隊をもって第10航空艦隊を編成し、その戦力化を急いだ。

三月一日現在の各部隊の兵力は、第1航空艦隊(台湾方面)約八五機、第3航空艦隊(関東方面)約五八〇機、第5航空艦隊(九州方面)約五二〇機、第10航空艦隊(本土)約三六〇〇機の合計約四七八五機である。

10 失った連合艦隊の偉容 top

マリアナ沖海戦、フィリピン沖海戦で打撃を受けた水上部隊は、かつて第1、第2、第3艦隊が堂々たる偉容を誇っていた昔日の姿はなく、わずかに残存艦艇をもって第2艦隊を編成していた。

その編成は次の通りであるが、空母部隊は戦力としての機能を失っていたし、行動用燃料が著しく不足していた。

第2艦隊 第1航空戦隊が「大和」ほか空母四隻(「天城」「葛城」「隼鷹(じゅんよう)」「信濃」)、そして第2水雷戦隊が「矢矧(やはぎ)」と四個水雷戦隊(駆逐艦九隻)である。

基地航空部隊についで反撃戦力として期待された潜水部隊の三月一日現在の編成は次の通りで、攻撃用潜水艦は訓練中のものを含め二四隻にすぎない。

第6艦隊――直率が、第1潜水隊(イ13、イ400、イ401で水上攻撃機と訓練中)、第15潜水隊(イ36、イ14、イ47、イ53、イ56、イ58が「回天」作戦準備中、イ361、イ363、イ366、イ367が「回天」搭載工事その他整備中)、第34潜水隊(ロ41、ロ49、ロ56が作戦中でイ156、イ162、イ165、ロ46、ロ50、ロ109が整備中)、イ8(作戦中)。

第11潜水戦隊には、イ351、ハ103、ハ105が配属されて就役訓練中であった(三月一日現在、消息不明を含まず)。

後述の“天号”作戦に即応できる兵力は、第15潜水隊の大型潜水艦六隻、第34潜水隊の中型潜水艦三隻とイ8の一〇隻に過ぎない。

一九四五年一月二十日、大本営は大海令第三七号「連合艦隊司令長官の準拠すべき作戦指導大綱」を連合艦隊司令長官豊田大将に発令した。

この作戦指導の大綱は、

「本土決戦態勢を確立し、陸海軍は主敵アメリカの本土要域に向けて進攻、特にその優勢な空海戦力に対抗する作戦準備を完成する。

フィリピン方面から本土南方に来攻する敵にたいし、東シナ海周辺での作戦を主眼とし、二、三月頃をめどとして作戦準備を急速に強化する。

敵の小笠原諸島(硫黄島を含む)来攻にたいし極力防備強化に努める」

というものであった。

三月二十日、軍令部総長は「帝国海軍当面作戦計画要綱」を指示した。

当面の作戦の重点を東シナ海周辺、特に南西諸島正面に決め、この作戦を“天号”作戦と呼称した。

これより先の三月十七日、連合艦隊は電令をもって、敵が南西諸島方面に来攻した場合の作戦要領を示し、これを“天号”作戦と定めた。

その作戦要領で定められた航空作戦は、次のようなものである。

「第1機動基地航空部隊(第5航空艦隊)の主力を九州方面に展開、主として敵機動部隊を攻撃する。

陸軍第6航空軍は南西諸島以北に展開して、主として敵輸送船団を攻撃。

第5基地航空部隊(第1航空艦隊)は台湾に展開、主として敵攻略部隊の空母を攻撃する。

第7基地航空部隊(第3航空艦隊)は、全可動機の本土西方転進を準備する」

また、潜水艦作戦としては、次のように定めてあった。

「先遣部隊の大部分は極力出撃準備を促進、九州南東海面に出撃して、主として敵機動部隊を攻撃する。

先遣部隊の一部(『回天』搭載可能のもの)は、『回天』を搭載、出撃準備を促進して、南西諸島近海に進出、敵攻略部隊を攻撃する」

この作戦命令にあるように、“天号”作戦では陸軍第6航空軍が連合艦隊司令長官の指揮下に編入されている。

戦艦「大和」を基幹として、伊藤中将の指揮する水上特攻は、こののちに計画されたものである。

11 アメリカ軍沖縄に上陸 top

三月十八日、米機動部隊は九州方面に来襲、各航空基地を空襲した。

ついで十九日、呉と阪神方面を空襲して南下避退した。

この米機動部隊にたいし、第5航空艦隊と陸軍航空隊が猛攻を加え、敵正規空母五隻を撃破する戦果をあげた。

日本軍は作戦に参加した二四六機中一六一機を失った。

九州沖航空戦で、沖縄決戦に備えていた第5航空艦隊は兵力を大きく消耗、その影響は大きかった。

これより先、先遣部隊では、出撃準備なったロ41、ロ49、ロ56にたいし佐伯に進出して待機するよう命じ、三隻は三月十六日に同地に進出していた。

十八日、米機動部隊の九州方面来襲により、先週部隊指揮官は佐伯待機中の潜水艦に出撃を命じた。

この三隻に二十日出撃したイ8を加え、甲潜水部隊が編成された。

三月二十三日朝、米機動部隊が沖縄と南大東島に来襲した。

翌二十四日は、終日延べ一二〇〇機以上の空襲が続き、戦艦、駆逐艦の艦砲射撃が沖縄本島南部地区や中城湾に加えられた。

二十五日、アメリカ軍は、空襲と艦砲射撃を続け、慶良間(けらま)諸島に上陸を開始した。

連合艦隊は“天一号”作戦警戒を発令した。

二十六日に至り、アメリカ軍の沖縄上陸の企図が明らかとなり、連合艦隊は一一〇二、“天一号”作戦発動を下令した。

“天一号”作戦の主役は基地航空部隊、主兵力は第5航空艦隊であった。

しかし、第5航空艦隊は九州沖航空戦でほとんど消耗したままで、補充は第3、第10航空艦隊の増援に期待された。

だが、両航空艦隊は訓練中であり、三月中に九州に展開した兵力は二二〇機にすぎなかった。

二十六日以後連日、米機動部隊は九州方面に来襲し、マリアナ基地のB29も九州各地に来襲した。

沖縄方面では、慶良間諸島へ続々と入泊する攻略船団の様子が伝えられた。

三十一日、アメリカ軍は、那覇(なは)西方一〇キロの神山島を占領した。

続いて四月一日、嘉手納(かでな)飛行場付近に上陸し、八十余日にわたる沖縄本島攻防の激闘が開始された。

|

巨艦・巨砲主義の名残、戦艦「大和」

|

12 戦艦「大和」の特攻出撃 top

“天一号”作戦発動以来、基地航空部隊は敵機動部隊や攻略船団の攻撃に努めた。

が、消耗した戦力では少数機による攻撃しかできなかった。

四月一日現在の兵力は、台湾方面(第1航空艦隊)の保有機約一五〇機、九州方面(第3、第5航空艦隊)の保有機約三〇〇機で、可動率は約五六パーセントであった。

四月六日、基地航空部隊は“菊水一号”作戦を発動、沖縄に上陸していたアメリカ軍にたいする大規模な航空特攻攻撃を開始した。この特攻攻撃を主体とする航空反撃作戦は七月上旬まで続けられた。

四月五日、豊田連合艦隊司令長官は、第1遊撃部隊(「大和」「矢矧」と駆逐艦六隻)に、八日黎明(れいめい)沖縄突入を目指し、水上特攻の急速出撃準備を命じた。

そして同日、出撃を命じた。

作戦打ち合せのため「大和」に赴いた連合艦隊参謀長は、その説明のなかで「一億総特攻の先駆となって欲しい」と述べた。

水上特攻は、航空総攻撃に策応し、絶望的な突入をしようというものであった。

第2艦隊司令長官伊藤整一中将の指揮する「大和」「矢矧」および駆逐艦八隻(六日変更発令)からなる第2艦隊は、六日一五二〇、徳山沖を出撃して悲壮な作戦に向かった。

七日、九州南方において、一一四一から数回にわたる米艦上機大編隊の攻撃を受けた。

「大和」「矢矧」「磯風」が沈没して、「浜風」「凉月(すずつき)」「霞」が航行不能となった。

一六三九、連合艦隊司令長官は突入作戦の中止を命じた。

生存者を救助して佐世保に帰投したのは、駆逐艦四隻だけであった。 |

水上特攻として出撃した「大和」の最期は、

連合艦隊の運命を象徴していた

|

13 「回天」特別攻撃隊「多々良隊」 top

甲潜水部隊所属の四隻は、九州沖航空戦が起きたことで九州南東海面に向かったが、敵機動部隊が南下したため三月二十二日、沖縄南東海域に配備を変更された。

二十五日には、沖縄の南東約三二〇キロ付近に配備を定められ、ついで三月三十日以降、甲潜水部隊を沖縄周辺に配し、周辺艦船にたいする突入攻撃を命じられた。

二十二日ロ41、二十五日ロ49、二十八日イ8から敵情報告があっただけで、消息を絶った。

イ8は、のちに生存者の報告によって、三月三十一日、那覇南西約五〇キロで浮上交戦後、沈没したものと確認された。

三月二十七日、先遣部隊指揮官は、「回天」特別攻撃隊「多々良隊」(イ44、イ47、イ56、イ58)を編成、沖縄方面へ出撃を命じた。

各艦の「回天」搭載を六基とし、攻撃力の増大を図った。

各搭乗員の練度は低く、航行艦攻撃は不可能であるとして、泊地侵入は困難と認められていたが、碇泊艦攻撃を狙ったのである。

イ47は、三月二十八日に瀬戸内海西部を出撃、二十九日、九州南方を進撃中米機動部隊と遭遇、攻撃を受けて、「回天」と重油タンクを破損して帰投した。

イ58は三月三十一日、山口県の光を出撃、沖縄西方海面への進出に成功したが、警戒厳重なため泊地侵人入は困難をきわめた。

十日の同潜水艦の報告は。

「七日以来西方より突入を企図せしも『回天』発進に不適なり。五日以来、実測艦位を得ず。敵制圧下『回天』の整備困難のうえ哨戒機に発見せられたる諸点に鑑(かんが)み、一時離隔再挙を期す」

とあった。

第6艦隊は、状況を認めて四月十日、泊地攻撃を中止、沖縄とマリアナを結ぶ四八〇キロ付近へ配備を変更した(四月三十日呉帰着)。

イ56は三月三十一日、イ44は四月三日それぞれ大津島を出撃したが、出撃以後連絡なく未帰還となった。

沖縄作戦の初動が終った時、日本軍は中型潜水艦三隻を失っていた。

太平洋戦争が始まって以来、中、小型潜水艦は、ロ35型とロ100型が各一八隻建造されていたが、残ったのはロ46、ロ50、ロ109の三隻だけとなっていた。

四月二日以降、これら三隻の潜水艦は内地を出撃して沖縄方面へ向かった。

甲潜水部隊と「多々良隊」との戦訓によって、沖縄の近くに配備しても被害が多いだけで効果のないことを知った先遣部隊は、三隻を沖縄の三二〇キロ圈付近に配備した。

ロ50は四月二十日舞鶴を出撃、北大東島の東方八〇キロ付近で哨戒した。

二十八日に米機動部隊らしい集団音を聴いたが、会敵することなく、五月四日、舞鶴に帰還した。

他の二隻は出撃後連絡なく未帰還。

これで中、小型潜水艦はロ50一隻だけとなった。

14 食い違う判断 top

ここで、ギルバート作戦以来の島嶼(とうしょ)攻防戦での潜水艦の用法をふり返ってみよう。

敵がいつ、どこに来攻するか、判断は難しい問題である。

しかも、邀撃(ようげき)可能な潜水艦兵力が少ないために、その判断は慎重を要した。

ギルバート作戦では、アメリカ軍の来攻時期、場所の判断に適切を欠き、敵の来攻を知ってから潜水艦を集中、島の周辺の散開線に配備して邀撃を行なわせた。

マリアナ沖海戦のときも同様に敵の来攻場所の判断を誤り、あらかじめ潜水艦を配備することができず、敵の来攻を知ってから邀撃配備につけた。

この両作戦で、このような散開線戦法は、被害が多いだけで効果のないことが認識された。

フィリピン沖海戦で、潜水艦は戦場から遠く離れた内地の基地から出撃した。

このため、集中は従来の方法を繰り返すこととなった。戦法が散開線から散開面になったとはいえ、五十歩百歩である。

アメリカ軍は、攻略要地の後方にある日本軍の航空基地に大規模な空襲を加えたのち、上陸作戦を行なうという戦法をはっきりと示していた。

硫黄島では、航行中の艦にたいする「回天」の攻撃に自信がないため、泊地攻撃を命じた。

これでは局地周辺配備と同じであった。

沖縄戦では、「回天」搭載艦も普通通の潜水艦も従来通りの戦法で用いられた。

甲潜水部隊には沖縄南東海面からの突撃を、「多々良隊」には泊地攻撃を命じた。

このような作戦に踏み切った背景には、水上特攻までせざるを得ない日本軍の窮状があった。

しかし、その特攻も、アメリカ軍の巧妙で強力な対潜兵力の前に攻撃以前に撃沈されるものと思われ、潜水艦用法に重大な転機がきていた。

四月に出撃した中、小型潜水艦三隻の配備は、沖縄の南東三二〇キロ圈に定められた。

従来の配備に比べれば、相当自由に行動できるものであった。

だが、対潜哨戒機の発達によって作戦は困難をきわめた。

三隻中二隻が未帰還となった。

日本の潜水艦戦は、思い切った後方遮断戦に転換を余儀なくされた。

一方、「回天」については第一次“玄”作戦後、第6艦隊水雷参謀が、

「敵はただちに対策を講ずるであろうから、泊地攻撃は困難である。洋上の航行艦攻撃に転換すべきだ」

と主張したが、訓練途上の「回天」搭乗員の腕では、この主張は顧みられなかった。

三月になって、「回天」の航行艦襲撃の訓練が進むにつれ、第6艦隊司令部は、航行艦襲撃に積極的となった。

それにたいし、連合艦隊司令部は反対の立場をとっていた。

つまり、前線司令部である第6艦隊司令部が、これまでの結果から、泊地攻撃は母潛にまで被害がおよび、しかも成功の確率が悪いと主張した。

しかし、連合艦隊司令部は、洋上で航行している艦船を攻撃することは、経験の浅い「回天」の搭乗員では、技術的に無理であると主張した。

両者の間には意見の相違はあったが、沖縄戦での甲潜水部隊および「多々良隊」の被害は、局地の飛行哨戒圏外で自由に行動できる後方遮断戦にしか、潜水艦戦の進むべき道がないことを証明した。

「回天」搭載艦にとっては、「回天」の航行艦襲撃の成否が残された問題であった。

15 許可された洋上攻撃 top

第6艦隊司令部は、「回天」の航行艦襲撃を主張していたが、三輪長官は航行艦襲撃には反対であった。

以前から航行艦襲撃を主張していた鳥巣建之助参謀は、佐々木半九参謀長に「回天」の洋上使用を懇願した。

大津島の板倉光馬指揮官も、航行艦襲撃訓練が相当に進み、低速の輸送船団ならば自信があるという。

鳥巣参謀の熱心な進言に、長官の心も動いた。今度の特別攻撃隊を試みに洋上で使用することを決裁した。

イ36とイ47で編成された「天武隊」は、洋上「回天」攻撃の最初の試みとして、イ36は四月十二日、イ47は二十日に出撃した。イ36が沖縄とサイパンの中間付近、イ47は沖縄とウルシーの間と定められた。

イ36は四月二十七日早朝、約三〇隻の船団を発見して「回天」四基を発進させた。

水中聴音器は、四基の回天の駆走状況を追っていた。潜水艦は、敵の護衛艦の近づいてくるのを認め、深々度潜航に移った。

突然、大爆発音が四回続いた。

全基が輸送船に体当たりしたものと認められた。

イ47は二十四日ごろ大東島南東八〇キロ付近に達した。

二十七日、魚雷攻撃によって艦種不詳二隻を撃沈。

五月二日には、沖ノ大東島の南南西二六〇キロで「回天」で大型駆逐艦一隻と輸送船一隻を、七日には、沖ノ大東島の南方で「回天」攻撃で特設空母(または軽巡)一隻を撃沈した(不確実)。

両艦は、五月一日、十二日に無事呉に帰投した。

報告された戦果は、海軍にとって久しぶりの大戦果であり、軍艦マーチとともにラジオで大きく報道された。

この作戦で、長い間潜水艦乗員たちが待望していた洋上での後方遮断戦が成功したものと認められた。

このような朗報が続いていた五月一日、第6艦隊司令長官が三輪中将から醍醐忠重中将に交代した。

潜水艦乗りに最も信望のあった新しい長官を迎え、「天武隊」の成功もあって潜水艦戦の見通しは明るくなった。

ただ、残念なことに、潜水艦兵力が著しく減少していた。

ここで醍醐長官について触れよう。

醍醐家は公家(くげ)出身の侯爵であった。

名門に生まれた醍醐は、気品があり、おっとりして温厚な人柄の一面、積極的で進取の気性に富む名指揮官であった。

必死の特攻に赴く若者たちの最高指揮官として、最もふさわしい名将であった。

戦後、彼はボルネオの司令官当時の部下の行為、戦時では当然の処置の責任を間われ、軍事裁判で死刑をいいわたされた。死に臨み、家族にあてた最後の手紙で末尾に、

「私の部下の戦死者遺族達の事も心に留められたし」と書き残している。

銃殺刑にあたり、目かくしを拒否、泰然自若(たいぜんじじゃく)として『君が代』を高らかに歌い、最後に「天皇陛下万歳」を三唱して刑場の露と消えた。

潜水艦乗りたちに敬仰(けいぎょう)された武人の立派な最期であった。 |

最後の第6艦隊司令長官・醍醐中将

|

16 最後の潜水艦戦 top

沖縄戦を終えて第1潜水隊を除く攻撃用の潜水艦は、第15潜水隊にイ36、イ47、イ53、イ58、イ361、イ363、イ366、イ367の八隻と、第34潜水隊のロ50、イ156、イ162、イ165の四隻、合計一二隻に激減していた。

第34潜水隊のイ号型三隻は、練習隊から増派された老朽艦であり、イ361型四隻は、丁型潜水艦に「回天」搭載工事を行なったものである。

五月上旬、「回天」搭載工事と訓練を終えたイ366とイ367で、「回天」特別攻撃隊「振武隊」が編成された。

イ366は出撃の前日、光沖において磁気機雷に触れて損傷、「振武隊」はイ367の一隻だけとなった。

イ367は五月五日、大津島を出撃し、サイパンと沖縄の連結線付近で作戦中二十七日、「回天」二基を発進し、艦種不詳二隻を撃沈(不確実)して六月四日、呉に帰還した。

「天武隊」以来母艦の被害はなく、第6艦隊では「回天」の洋上攻撃に自信を持った。

五月下旬、イ361、イ363の二隻で「回天」特別攻撃隊「轟(とどろき)隊」が編成された。

イ361は二十三日、イ363は二十八日、瀬戸内海西部を出撃して沖縄東方六四〇キロ付近に進出、沖縄にたいする補給路の艦船攻撃に任じた。

その後、イ36(六月四日出撃)、イ165(六月十五日出撃)が増派され、マリアナ東方海域に向かった。

イ361は出撃後連絡なく未帰還となり、イ363は十五日に輸送船一隻を撃沈して、六月二十八日瀬戸内海西部に帰還した。

イ36はマリアナ、マーシャルの中間海域に向かい、二十一日トラックの北東六四〇キロ地点で輸送船一隻に魚雷二本を命中させた。

二十八日には輸送船団に「回天」二基を発進、爆発音一を聴取した。

その後七月六日、瀬戸内海西部に帰着した。イ165は七月上旬以後連絡なく未帰還となった。

17 最後の「回天」特攻「多聞隊」 top

最後の「回天」特別攻撃隊は、七月上旬に編成された「多聞(たもん)隊」である。

参加潜水艦は六隻であった。

イ47は七月十九日出撃。沖縄の東方六四〇キロ付近で作戦、会敵の機会がなく八月十一日、瀬戸内海西部に帰着した。

イ53は七月十四日出撃。バシー海峡東方六四〇キロ付近を行動した。

二十四日、敵の船団に「回天」二基を発進、八月四日にも敵哨戒艦艇に「回天」二基を発進していずれも爆発音を聴取した。その後、八月十二日に瀬戸内海西部に帰着している。

イ58は七月十八日に出撃。パラオ北方四八〇キロ付近に進出した。

二十八日、油槽船と駆逐艦に「回天」二基を発進して撃沈した。

続いて二十九日、重巡「インディアナポリス」を雷撃、撃沈した。

さらに八月十日、船団に「回天」二基を、十二日、水上機母艦に一基を発進、いずれも撃沈と報告している。

大きな戦果をものにしたイ58は八月十四日、帰着した。

イ367は七月十九日出撃。沖縄の東南東六四〇キロ付近を行動、会敵せず八月十六日帰着。

イ366は八月一日出撃。十一日、パラオの北八〇〇キロ付近で北西に向かう大船団を発見した。

「回天」三基を発進させ、爆発音三を聴取した。八月十八日帰着。

イ363は八月八日、沖縄東方海面に向け出撃した。

その後、ソ連の参戦による情勢の変化で、十二日、日本海に変更された。八月下旬帰着。

前述のように、中、小型潜水艦で残っていたのはロ50一隻だけであった。 |

重巡「インディアナポリス」を魚雷で撃沈したイ58

ただ一隻残った中、小型潜水艦口50と同型の口46

|

本土決戦に練習潜水艦も狩り出された。

イ156、イ157、イ158、イ159、イ162、イ165の六隻が増派され、第34潜水隊の兵力は六月一日現在、七隻となった。

ロ50は、五月二十九日に舞鶴を出撃、九州西岸から東シナ海を南下、台湾の東岸を経てウルシーと沖縄間で行動、七月三日舞鶴に帰着した。

これが最後の行動となったが、残念ながら戦果をあげることができなかった。

イ165は、先に述べたように「轟隊」の一員として出撃後、消息を絶っていた。

他の海大型四隻は「回天」の基地展開輸送などに従事した。

18 意外に少ない戦果 top

「回天」の泊地攻撃では、リーフを越えて遠くに爆発音を聞くか、大火炎を望見するだけである。

また、航行艦襲撃でも爆発音を聴取するだけで、その戦果を視認することはできなかった。

戦後のアメリカ側の戦史によれば、ウルシーなど、泊地攻撃で敵の対潛艦艇の攻撃を受けて沈没した艇やリーフにぶつかって自爆したものもある。

また、敵艦の下をくぐり、反対側で爆発したが、被害を与えることができなかった艇もあったという。

航行艦襲撃の場合は、敵艦船に命中することは困難で、近くで爆発しても被害を与えられないことが多い。

一・六トンの炸薬をもつ「回天」は、命中すれば戦艦でも一発で撃沈できる。

しかし、その戦果からみて、ほとんど命中していない模様である。

戦後アメリカ側資料とつき合わせて確認された戦果は、泊地攻撃では一九四四年十一月二十日、ウルシーで油槽繿「ミシシネワ」一隻撃沈。

航行艦攻撃としては、五月二十七日のイ367による護衛駆逐艦撃破と七月二十一日の輸送船撃破(イ47またはイ367のいずれかと推定)、さらに七月二十四日、イ53の護衛駆逐艦撃沈と七月二十七日、イ58の駆逐艦一隻撃破がある。

このように、「回天」の戦果は意外に少ない。

しかし、国が敗れんとする時、殉国の精神に燃え、これしか国を救う道はない、と信じて発進していった若い搭乗員たちの崇高な心は消えるものではない。

兵器は、長い経験と研究によって製作される。

しかも、それが実際に用いられるには、十分な訓練を重ねることが必要である。

急造された特攻兵器に欠点の多いのは当然で、このような用法は戦(いくさ)の常道ではない。

top

**************************************** |