|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

四章 長い旅のはじまり

|

福祉友の会の中心的人物である乙戸(おつど)昇さん。

ジャカルタの軍事博物館前で

藤山さんに紹介された残留元日本兵の集まりは、一九七九年七月に、元陸軍中尉の乙戸(おつど)昇さんなどのよびかけによってつくられた。

正式名は福祉友の会(インドネシア語でΥAΥASAN WARGA PERSAHABATAN)という。

元日本兵の多くは貧しく不自由な生活をしていた。 |

ジャカルタのカリバリ英雄墓地を墓参する

残留元日本兵たち(1980年)

|

会の目的は貧しい人や病気の人を助け、互いの生活を向上させようというものだった。

ジャカルタの目ぬき通りジャラン・スデルマンから少し入った所にある福祉友の会の事務所は、オランダ植民地時代に建てられた占いホテルの庭先にあった。

倉庫のような木造二階建ての家屋は歩くたびにきしきしと音を立てた。

その前の大きなガジュマロの水が風にそよぎ、その下で人力車の車夫が居眠りをしている。

|

会うたびにため息をついていた堤清勝さん

|

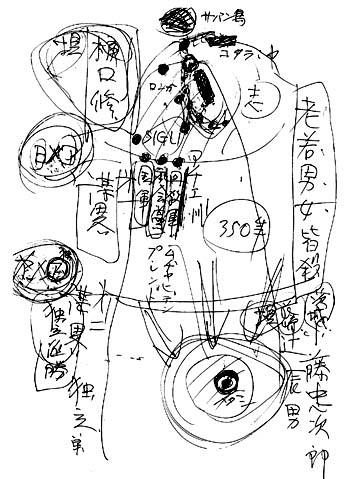

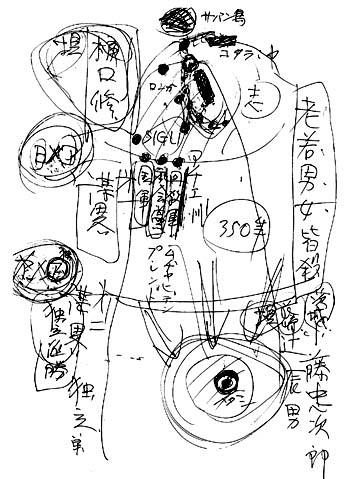

堤さんが書きなぐったメモ

|

二階の事務所でこれまた居眠りをしているのが、福祉友の会に常駐している堤清勝さんだった。

堤さんは私の顔を見ては「わしは、もう長くないな、死ねば地獄だな。

あんたもこんな年寄りのところにきてもいいことはないよ」といった。

堤さんは元憲兵で戦争中のできごとを後悔しているようだった。

「殺さなければ自分が殺される、それがあんた戦争だ。あんたはいい時代に生まれたな」

戦後生まれの私は堤さんの言葉にたじろぎ、返すことはかなかった。

「堤さんはどうしてインドネシアに残ったのですか」

「私が日本の敗戦を知ったのは一九四五年九月のことです。

スマトラ島のコタラジャにいた私は、これで日本に帰れるとよろこびました。

ところが部隊からの命令は、武器を持ってインドネシアの治安維持をせよ。

戦争が終ったのにまた戦争かと思いました。そして上陸してきたのがオランダ軍でした。

オランダ軍が再び植民地にする早道は、独立をめざすインドネシア軍と、日本軍とを戦わせることでした。

私は大変なことになったと思いました。独立を約束したインドネシアと戦うことはできません。

それで私がインドネシア独立軍に、オランダ側の謀略にはのらないように説得に行きました。

衝突は避けられましたが、オランダ軍指揮下にある日本軍に私はもどれなくなりました」

「それでお残りになったのですね」

「そう、おれのようなばかがいたから日本兵が無事に祖国に帰れたというわけです」

その後、堤さんは日本軍が去るのを沿道のインドネシア民衆の中で見送り、一人泣いたという。

「それから私はインドネシア独立軍に入りました。

私のいたアチェ州には回教軍、社会党軍、国軍などいくつかの独立軍があり勢力争いをしていました。

その上オランダ軍に通じている者もいる。だれが敵で味方だがわからなかった。

とくに日本人は武器をもっていたから狙われやすかった」

そこまでいうと堤さんはメモ用紙に「老若男女皆殺」と乱暴に書いた。

私はメモを手にするとおどろき「なんですか」ときいた。

堤さんは大きくため息をつくと、

「長さんこれが戦争なんです。敵も味方もわからない。いつ殺されるかわからない。

生きのびるためには殺すしかないんですな」

そこまで話すと堤さんは咳き込んで、「おれはやっぱり地獄だな」といった。 |

堤さんの話から、戦争は人間の誇りも尊厳も慈愛もすべてうばってしまうものだな、と思った。

堤さんの心の痛みは戦争という愚かしい行為をした、すべての人間の痛みでもあった。

|

兵隊時代の岸さん

岸さんの名刺

|

自宅での岸布留男(きしふるお)さん

|

私は堤さんや藤山さんの話を聞いて、もっと多くの残留元日本兵に会いたいと思った。

堤さんから「岸さんの調子が悪いから様子をみてきてくれ」と頼まれた私は、七月二四日、ジャカルタ郊外にある日系企業ティフィコに勤める岸布留男(きし ふるお)さんの自宅を訪ねた。

岸さんは顔色が悪く歩くのも大変そうだった。

いただいた名刺にはムハマンド・アリ・キシとあった。イスラム教徒である。

「岸さんの生まれたのはどこですか」

「私は一九一九年、岡山県北長瀬三五八番地で、父一太、母信江の三男として生まれました。

一九四〇年に徴兵検査を受け満洲(中国東北部)に渡り二年後に除隊しました。

除隊になった時はうれしかった、これで自由になれたとよろこびました。

ところがその三日後、召集令状がきました。

帰ったばかりですよ。しかし嫌といえる時代ではありません。

それで岡山の中部一八部隊に入り、呉(くれ)港からシンガポールをへてスマトラ島に上陸しました」

「インドネシアに残った直接の理由は何なのでしょうか」

「私が日本の敗戦を知ったのは病気になりタルトンの病院にいた時のことです」

「タルトンといいますとスマトラ島トバ湖の近くですね」

「そうです。静かでいいところです、今だったらね」

岸さんは健康なうちに人生のわかれ道になったタルトンにもう一度行きたいのだった。

「夜になるとインドネシアの兵隊が来ましてね」

「インドネシアの兵隊といいますと、日本軍の兵力を補うために訓練した兵補か郷土防衛義勇軍(ぺタ)のことですね」

「ええ、前から知り合いのベタの兵隊がこういうわけです。

『日本はもう戦争に敗けてしまって国がないのだからインドネシアの独立に手をかしてくれないか』。

戦争に敗けたとはいえ日本軍の規則は生きていますから、隊を離れれば逃亡兵です。

ところがその兵はたびたび来ましてね。

『岸上等兵はインドネシアの独立を約束するといったじゃないか。日本人は嘘をいうのか』というわけです。

しかし戦争に敗ければ話は別です。結局は彼の情熱にまけたんでしょうね。

私は病院にいた戦友四人と独立軍に入りました」 |

岸さんは取材が長びくと顔色が悪くなった。

そのあと私は写真を撮らせていただきジャカルタに戻ると堤さんに岸さんの様態を知らせた。

その日、私は堤さんから元陸軍軍属の岩元富夫さんがプラブハンラトウに仕事で行くとうかがい、その足で岩元さんを訪ね同行を申し出たのだった。

top

**************************************** |