|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

八章 山田記者の手紙

|

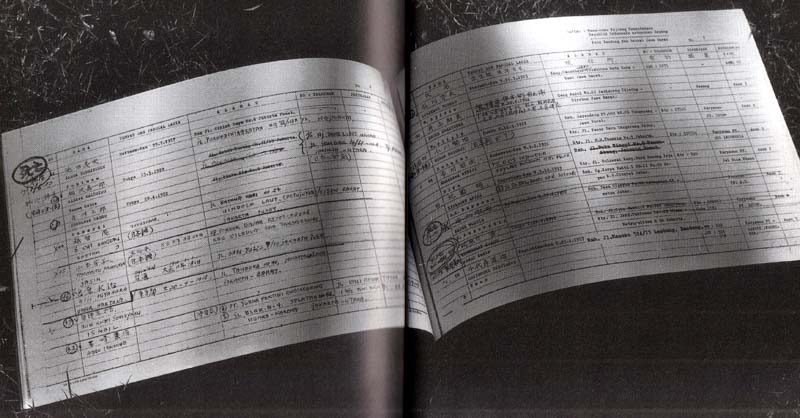

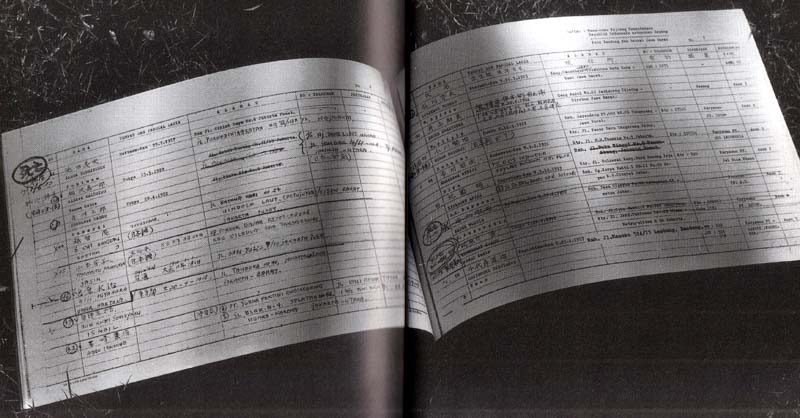

インドネシア共和国独立戦争参加現存日本人名簿

|

|

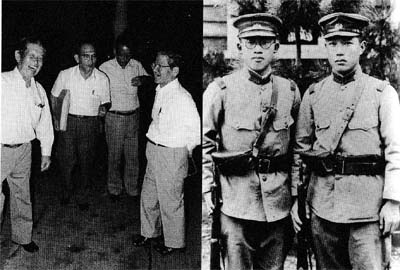

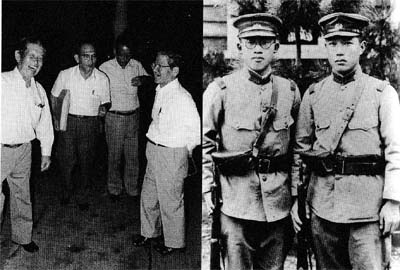

山田武弘記者(左)と筆者

|

山田記者が発表した独立戦争関係の記事

|

残留元日本兵に心を寄せているのは私だけではなかった。

一九八四年一二月二九日、大阪読売新聞の山田武弘記者がジャカルタにやって来た。

山田さんは福祉友の会が苦労に苦労を重ねてつくった、『インドネシア共和国独立戦争参加戦没日本人名簿』と『現存者名簿』を『読売新聞』紙上で発表した人で、私の会いたいと思っていた一人だった。

午後六時に乙戸(おつど)さんに連れられて福祉友の会の事務所にやって来た山田さんを迎えたのは、元陸軍曹長(そうちょう)の小泉敏雄さん、元陸軍軍属の中川義郎さん、元陸軍中尉の伊丹秀夫さん、そして私だった。

今回山田さんがインドネシアに来たのは、元日本兵を父とする、ウィリー・フジワラさんを取材するためだった。

ウィリーさんは元陸軍曹長・藤原浅次郎さんとインドネシア人のお母さんの間に生まれた。

藤原さんが日本の敗戦とともに引揚げたためウィリーさんは父親を知らずに成長した。

二〇年後、ウィリーさんは日本に技術研修に行く機会にめぐまれ、瞼(まぶた)の父と会うことができた、という経歴の持ち主だった。

山田さんの取材が終わると、我々は夕食をとりにプレジデント・ホテルに向った。 |

お父さんとウィリー・フジワラさん 娘さんとウィリー・フジワラさん

|

私は残留元日本兵の方々を知ってから、小泉さんとは家が近かったこともあって家族のようなつき合いをさせていただいていた。

お子さんのいない小泉さんは、私が子供を連れて訪ねると、孫のようだといってよろこんだ。

山田さんを囲んでの話は、残留元日本兵の名簿ができあがるまでの苦労話や独立戦争中の話しだった。

そして次の日はジャカルタ市内を小泉さんと乙戸さんが案内することになった。

|

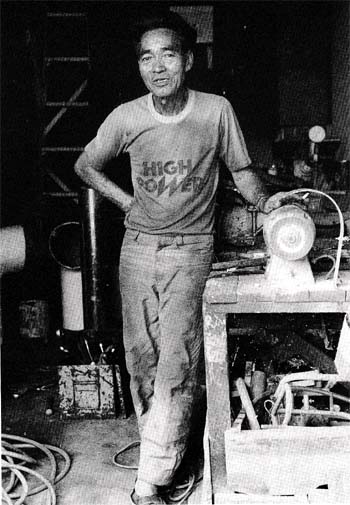

亡くなる2日前の小泉さん(左端) 兵隊時代の小泉敏雄さん(右)

帰りの車の中で私は、小泉さんから彼の別荘への誘いを受けた。

今思うと小泉さんは、私の妻子とともに家族のような年越しをしたかったのかも知れない。

彼は独立戦争後、木材関係の仕事で成功し、この国でも有数の企業をつくった人だった。

小泉さんの申し出に私の心は動いたが、帰国間際の私には残念ながら時間がなかった。

その夜、小泉さんは私を家まで送ってくれた。 私はすまないと思いながら赤いテールランプが消えるまで見送った。 |

ジャカルタ・コタ駅での故吉良勝利(きらかつとし)さん

|

三〇日、私は元海軍軍属の吉良勝利(きらかつとし)さんとコタ駅で待ち合わせた。

遅刻した私に吉良さんは表情も変えずに「切符はもう買いましたよ」といって代金をとろうともしなかった。

ジャカルタ〜チレボン間は日本円にして約八〇〇円、吉良さんにとってけっして楽なお金ではなかった。

|

|

|

ジャワの田園風景 |

列車はジャカルタ市街を抜けると緑の田園の中を走った。

川で子供たちが泳ぎ女たちが洗濯をしている風景に、私の心はなごんだ。

しばらくしてブカシ駅で列車はとまった。この駅は吉良さんにとって思い出の深いところだった。

吉良(きら)さんは一九四二年に軍属に志願してインドネシアに上陸、ジャカルタの竹下大隊に配属され、一九四五年八月一六日にバンドンに転属になった。

それから二ヵ月後、吉良さんの所属していた竹下大隊八六名がインドネシアの暴徒に殺されてしまった。

もし転属がなければ吉良さんも竹下大隊とともに犠牲になったはずである。

敗戦後インドネシア各地で、日本軍の武器目当ての争いが起こった。

その巻き添えになり命を落とした日本人も多い。

吉良さんは離隊の理由を「オランダ兵を殴り、その仕返しをおそれて逃亡した」といった。

敗戦後、昨日の敵との間にいろいろとあったらしかった。

列車が駅に止まると、焼きそばや果物を持った物売りが列車の窓から大きな声をはりあげた。

吉良さんはたくさん買い込み、私が「食べきれませんよ」というと、彼は途中無賃乗車してきた人たちにみなわけてしまった。

「吉良さんにとって戦争とは何だったのですか」

私の質問に吉良さんは、

「……何も言えない時代です」とつぶやいた。

吉良さんの言葉の中に、戦争への憎しみと国への恨みがこもっているような気がした。

|

チレポンの寺院前に立つ故井上助良さん

私はテレホンの元陸軍上等兵の富永定仁(さだに)さん、元陸軍曹長の井上助良(すけよし)さんにお会いして三一日の夕にジャカルタに戻った。

ジャカルタ市内は大晦日(おおみそか)だというのにいつもとかわりがなかった。

私はインドネシアで三回目の正月を迎えた。

正月は残留元日本兵の方も、家族とともに団欒(だんらん)を楽しんでいるものだろうと思い取材は遠慮した。 |

「ふる里は遠くで見るからいい」といった故富永定仁さん

|

|

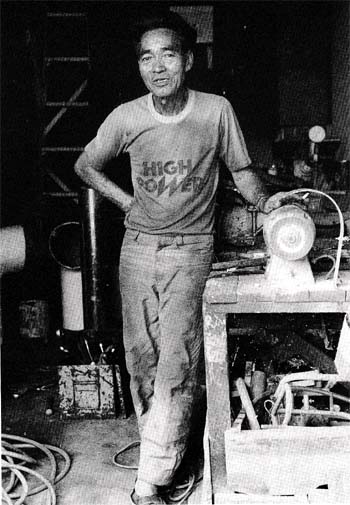

小泉さんの親友だった故立川庄三さん

|

山田記者が読売新聞紙上に書いた小泉さんの記事

初七日に集まった近所の人たち

|

二日早朝に中川さんに電話をいれると、

「あれ、長さんジャカルタにいたの、なんだ帰ってたのか、実は小泉さん亡くなったんだよ」とすっとんきょうな声でいった。

私はおどろき中川さんに何回も問いただした。

それでも信じられず別荘に同行したはずの伊丹さんに電話をいれた。

「小泉さんは長さん来るかなーって、楽しみにしていたよ。

小泉さんらしいな、正月は運転手を休ませたいからって自分で運転して行った。それが悪かった。

そういうところが小泉さんにはあってね。

三一日の夜、風呂場で倒れて、すぐに私が心臓マッサージをしたのだけれどだめだった」

伊丹さんの声は沈んでいた。私は早く帰って私が運転すればよかったと後悔した。

「それで葬儀はいつですか?」

「昨日終った。長さんが帰ってるんだったら知らせるんだった」 |

私は受話器を置くと小泉さんの自宅に走った。

小泉さんの家は何事もなかったようにたたずみ、室内の様子も私の子供と遊んだロビーもそのままだった。

小泉さんの家に数日前から滞在していた親友の元陸軍雇員(こいん)の立川正三さんは、

「ダモ(小泉さんの愛称)さんは不幸だったですな。

独立戦争、マレーシア紛争に参加し、その後木材の輸出で成功し財産を築いたが、不幸だった。

死んでからダモさんの子供だというのがたくさん来てね。遺産目当てだそうだ。

ダモさんは浮かばれないね、本当は、温かい家庭が欲しかったのだろうにな……」 |

と嘆いた。

立川さんは太平洋戦争、独立戦争、戦後と長い間小泉さんと行動をともにした戦友だった。

その立川さんも、小泉さんの後を追うようにして一九八五年十一月に亡くなった。

私はその夜、読売新聞の山田記者に手紙を書いた。

「一二月三一日、小泉さんが心臓マヒのため亡くなりました。

歴史の大河に押し流された小木のような小泉さんの行きついた所がインドネシアでした。

戦争の歴史の中でもがき苦しみ、一度は捨てた祖国を思いつづけ、戦後は祖国との架け橋になってきました。

それにしてもあまりにあっけない最期でした。

あの気丈夫(きじょうぶ)な小泉さんからどうして“死”が想像できたでありましょう。

またインドネシアで日本人に知られずに独立戦争の英雄が散ってしまいました。残念でなりません」

それから三週間ほどして山田さんからご返事をいただいた。

「驚きのあまり『エッ』と叫んでしまい、しばし茫然としてしまいました。

私がジャカルタをたった翌日に小泉さんが亡くなっていたとは……。

とても信じられない、信じたくない気持ちでいっぱいです。

福祉友の会の皆様のお話を聞くにつけ小泉さんは

『あんたが最後まで残って我々の面倒をみてくれなくては』とか

『もう長いことないから』と冗談でいっておられたのですが。

まさかそれが現実になるうとは、神のみしか知るはずがありません。

市内を案内していただいたとき『足が痛い』といっておられました。

あの時、休むようにすすめればよかったと思います。後悔してやみません」 |

その後日本に帰国した私に、福祉友の会協力会の工東太一(くどうたいち)さんはこういった。

「山田さんは電話口で泣いていましたよ。おんおん泣いていましたよ。

あの人は残留元日本兵を恋人のように思っていた人ですから……。

私が殺したようなものだと泣いていました」

私の耳に今も小泉さんの言葉が残っている。

「我々には青春というものがなくてね……。 我々は歴史の大河に流された小木だよ」

戦争にかり出された若者たちは、小泉さんのいうように青春というものがなかった。

若く希望に満ちた時代を軍隊で殴られ、銃弾の中をくぐり抜け、あるいは倒れ、異国の土となっていた若者たち。

私は彼らの人生を知れば知るほどに胸が痛くなった。

そして私がインドネシアで取材中、手に入れた一本のテープは、さらに私の心を痛くしたのだった。

top

**************************************** |