|

****************************************

Index 5

6 7

8 9

10 11

明治維新の年表 サトウの略伝 サトウの著述

第一〇章 下関、海軍の行動

私はキューバー提督付きの通訳官を命ぜられたので、わずかな必要品を荷物にまとめてユーリアラス号に搭乗した。

これは、私を大いに満足させた。私は士官公室で食事をしたが、寝泊まりのできる室がなかったので、ソファーの上で寝た。

士官たちは、きわめて愉快な連中であった。

彼らの中で、今は両方とも大佐艦長になっているトレーシイとマクリーアが特に私の記憶にのこっている。

前者は大いに特色のある士官であったが、格別私の心をひいたのは同氏が本を愛好したことと、近代の諸国語について広い知識を有していたことだ。

それも、艦内の喧騒な、心の落着かない生活の中にありながら、全く強い根気力によって得た知識であった。

コケット号は、付属通訳官となって赴任してくるラザフォード卿の継子フレデリック・ラウダーを迎えに長崎へ派遣された。

旗艦に搭乗したもう一人の非戦闘員は、有名な写真師のフェリックス・ビートーであった。

この男はクリミヤ戦争の時に初めてカメラ生活に入り、また一八五九年の英仏軍の北シナ遠征にも従軍した。

その後日本に定住したのだが、社交好きな性質だったので、日本でも多数の友人があった。

大君の政府は、私と一緒に姫島へ行った廉(かど)で、私の教師の中沢をひそかに私から引き離してしまった。

中沢のことを外国奉行に密告した某外国人の不信行為を、私はずっとあとになってから知った。

しかしウィリスが、自分の日本語教師で、医学の方ではその弟子に当たる林朴庵を私に貸してくれた。

この男は、学者としては遙かに中沢に劣っていたが、忠実な人間だったので、何とかやってゆくことができた。

|

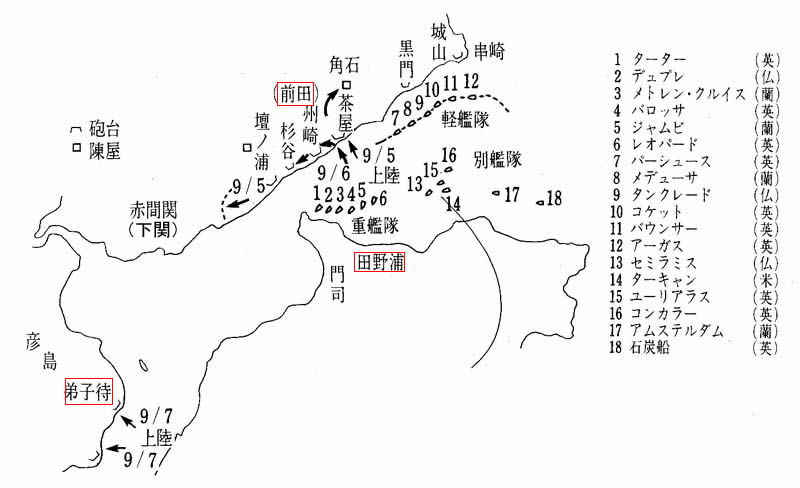

長州戦争と四か国連合艦隊の艦隊配置((『幕末の蒸気船物語』元綱数道著p80より)

|

|

イギリス艦隊は、次の諸艦をもって編成された。

旗艦ユーリアラス号、砲三十五門、指揮はアレキサンダー大佐。

コルペット型艦ターター号、砲二十一門、ヘイズ大佐。

同バロサ号、砲二十一門、W・M・グウェル大佐。

二層甲板に砲を備えた軍艦コンカラー号、砲四十八門、ルアード大佐。

外輪単橋帆船型艦レオパード号、砲十八門、レッキー大佐。

同じくアーガス号、砲六門、モレズビー中佐。

コケット号、砲十四門、ロー中佐。

砲艦バウンサー号、砲二門、ホルダー少佐。

このほかに、フランスのフリゲート型艦セミラミス号(砲三十五門)が、ジョレース提督の幅広い艦旗をかかげて出動し、アメリカの雇船ターキャング号は、合衆国のコルペット型艦ジェームズタウン号のパロット砲一門と乗組員とを搭載して、ピアソン少佐の指揮のもとに艦隊に加わった。

またフランスのコルペット型艦ヂュプレクス号(砲十門)と通報艦タンクレート号(砲四門)は、オランダのコルベット型艦メタレン・クルイス号(砲十六門、艦長デーマン)、同ジャンビ号(砲十六門、艦長ヴァンーリース)、同アムステルダム号(砲八門)、同メズサ号(砲十六門、艦長デーカセムブロート)と共に、八月二十八日に神奈川湾を離れ、その他の諸艦もその翌日出港した。

途中は天候が静穏で、風波が穏やかだった。九月一日に四国の西南端が見えた。

午後五時ごろ、給炭船を引いて提督あての郵便物を搭載してきたキングストン中佐のパージュース号(砲十七門)に出会った。

この艦は、上海へ郵便物を取りに行くバックル中佐のコーモラント号に途中であったが、例の日本使節が帰朝した時分にちょうど横浜を出港したバックル中佐はキングストン中佐に対し、遠征は無期延期になったと知らせたのであった。

そこでパージュース号は給炭船と離れて、蒸気力で全速力を出しながら横浜へ向かったのだが、間もなく長崎へ航行中のコケット号に出会って、遠征は無期延期どころか、話か全く違うことを知った。

そこで、ぐるりと向きを変えて、再び給炭船のところへ戻り、これを曳航して来たところであった。

その翌日、我々は姫島へ達した。正午少し過ぎに投錨したが、すでにジャンビ号とメタレン・クルイス号が来着していた。それから間もなく、メズサ号と三隻のフランス軍艦も現われた。

深夜までには、連合艦隊の全部が到着したのである。しかし、この外にコケット号と、コーモラット号ないしはオスプレー号も来航する予定だったので、両艦の来着を待たなければならなかった。

午後、提督とアレキサンダー大佐が士官たちを連れて散歩に上陸した。

私は案内役をつとめた。

気の毒にも、村長は大恐慌の体であった。

異国人の性質をよく知らないし、あまり親切にし過ぎれば、自国の人々からあとで必ず罰せられるし、どうしようもない不安な立場にあった。

それでも「ごく内々で」若干の魚を送ると約束してくれたが、牛は絶対に売れないと明言した。

村長は杵築に使いの者をやって、島民が艦隊と交渉したり、または手持の食糧を供給してもかまわないかと、伺いを立てておいたのである。

夜の間に、我々の艦は石炭百五十トンを積みこんだ。

その他の諸艦も、九月三日の一日間を炭庫の補充に費やした。午後、私は村長宅を訪問するため上陸したが、同家には杵築からきた三名の守備兵がいた。

この兵士たちは渋面と言うほどでもなかったが、全然黙りこくっていた。

その中の一人だげが、つい誘われて口を開いたが、その男も明らかに同僚をはばかっていた。

石炭舟の船頭とその女房が、二人の汚い、ちっぽげな村の腕白小僧を先に走らせながら、浜辺づたいに澗歩しているのは、素敵な見ものであった。

両刀を帯した男たちの目が注がれている時を除いて、村民は一般に友好的であった。

九月四日九時に、我々の艦は抜錨した。ユーリアラス号を先頭に立てた八隻のイギリス軍艦を中央に、フランス艦隊とターキャング号がその左にならび、オランダの軍艦四隻が右にならんで、下関海峡へ向かって航進をおこしたのである。無敵の強さをほこる連合艦隊が、紺青の山々を枠とした鏡のように眼前に横たわるなめらかな内海を横断して、静かに進んでゆくのは見事であった。

三時半(訳注=午後)ごろ、我々は海峡の入口から二マイルほどの所に投錨して、戦闘の準備に入った。

晩飯を半分食べかけたころには、すでに準備が万端整っていたのだが、一発も放たずにその場に停止しているのは、心の逸(はや)る人々にはたえがたい思いであった。

そんなわけで、自然だれもが、待望の合戦を遅らせるような面倒な交渉が新たに起こらぬようにと、大いに熱望していた。

翌朝早々、普通の兵士の格好をした二名の長州人が艦へ乗りこんできた。

そして、なぜこんなに沢山の軍艦がこの海峡へやってきたのかと尋ねたが、提督は明らかに下級者と思われるこれらの人間には瞬時も会うことを断わって、すぐに陸へ帰れと告げた。

彼らの一人は、非常に無邪気な態度で、もし貴公たちがここを通り抜けるつもりなら、準備のため陸に行かねばならぬと、私に言った。何の準備かと尋ねると、その男は「戦闘のためだ」と答えた。

それから、私はボートで二隻の帆船の点検にやらされたが、この帆船は今しがたこの海峡へ入って来て、わが方に停船を命ぜられたものだった。

その一隻は平戸へ石炭を積みに行く伊予松山の伊勢丸、もう一隻は筑後の久留米の船で、雑多な荷物を積んで大坂から帰航の途中であった。

それらの船は、我々の敵、長州の所有物ではなかったので釈放した。

午後二時ごろ、先刻艦を訪れた二人の男が再びやってきて、奉行、すなわち一種の委員が井上聞多(この時は志道という名前ではなく)を連れて到着したと告げた。

しかし、もはやこの時分には、砲台を砲撃するため各自部署につけという信号が、各艦長へ発せられていたのである。

私の友人の井上と、その同僚が旗艦へやってきた。

そして、一応の談判を行ないたいから戦闘の開始を延ばしてもらいたいと懇願したが、彼らが受取った唯一の回答は、平和的協定の時機はもはや過ぎ去った、ということだった。

我々は、四時十分(訳注=午後)に戦闘を開始した。

バロサ号、ターター号、ジャンビ号、メタレン・クルイス号、レオパード号、ヂュプレクス号は、漏斗形の海峡入口の南岸に沿って進み、田野浦(訳注=豊前、小倉藩領)の前方に停止した。

一方、パージュース号、メズサ号、タンクレート号、コケット号、バウンサー号からなる軽艦隊は北岸(訳注=長州藩側)に沿っで進み、アムステルダム号とアーガス号は予備として待機した。

ユーリアラス号、セミラミス号、コンカラー号、ターキャング号は、前田村にある砲台の中央群から約二千五百ヤードの間隔をとって、敵の砲台の着弾距離外のところに投錨した。

これは、前甲板の百十ポンド、後装式アームストロング砲をもってすれば、充分に弾が敵に達する距離であった。

ユーリアラス号から第一弾が発射された。田野浦側の艦隊全部がこれにならった。

串畸岬の砲三門を備えた砲台から撃ち出す砲弾が、イギリスの旗艦のかなり近くまで飛来するようになったと思う間に、軽艦隊がこの砲台を沈黙させてしまった。

やがて、錨綱にばねの取りつけをやっていたセミラミス号が、後甲板砲の恐るべき威力をもって砲撃を開始した。

その弾丸はほとんど全部命中した。

ターキャング号は、たった一門の砲で最善の効果を発揮した。

コンカラー号は三発の炸裂弾を発射したが、その中の一発は多人数の密集している砲台群の間で見事に炸裂した。

ユーリアラス号は、午後四時十分から五時十分の間に、百十ポンド砲から十六発の弾丸を発射しただけであった。

しかし、火門軸套が一度詰まって、挺(てこ)で掘りあげるのに相当時聞かかかったのだから、それでも相当よく働いた方だ。

また一度は、火門軸套が充分に固くねじこんでなかったために、それが吹き飛んで、前檣部へとびこんだ。

南方に投錨していた六隻も、やがて対岸の砲台と激戦を開始したが、その間に北岸の砲台を沈黙させてしまった軽艦隊が応援にやってきて、砲四門、七門、九門の各砲台に向かってそれぞれ縱射した。

ユーリアラス号の発射した最大距離の砲弾は四千八百ヤードのところに達して、砲台の一つにうまく命中した。

五時十分までには主要な砲台がみな沈黙してしまったので、撃ち方止めの信号が出た。前田村砲台の建物に火災が起こり、弾薬庫が爆発して午後のうちに三回目の「噴炎」があがった。

わが艦は、六時まで散発的に砲撃を続けた。

後甲板の四十ポンド・アームストロング砲は目的の距離によほど達せぬとわかったので、一回発砲しただけであった。

主甲板の滑腔砲は一門も戦闘に参加しなかったが、このことは、戦友中に鹿児島でやられた者もいることを忘れかねて、復讐の念に燃えていた水兵たちにとっては、おそらく大きな失望であったろう。

日本人が頑強に戦ったことは、認めてやらねばならない。

日本の砲手は一回の発射だけですぐに新手と交代すると聞いていたのだが、事実は全くこれと相違したからだ。

わが方の砲弾は、最初のうちはあまり届かなかったが、着弾距離がはっきりしてからは、絶えず砲台に命中していることが、打ち上げられる土煙から見て明らかだった。

撃ち方止めの信号が出てから、パージュース号のキングストンとメズサ号のデ・カセムブロートの両艦長が上陸して、前田村砲台の砲十四門に鉄釘を打ちこみ、発射不能にしてしまった。

串畸岬の小砲台は、三門の砲のうち二門までがわが方の砲撃で破壊した。

第一日における当方の死傷者数は全部で六名だったが、これは砲火の的になったターター号の艦上でやられたのだ。

翌早朝、前田村砲台群の一砲台が、田野浦沖に碇泊中の艦隊に向かって再び攻撃を始めたが、応戦して、これを沈黙させた。この砲台の背後にある兵営は火災を起こした。

この砲戦でヂュプレクス号は死者二名、負傷者二名を出し、ターター号の海軍大尉は球形弾に臀部をやられ、重傷を負った。

軍医はもうだめだと言ったのだが、この大尉は危うく生命をとりとめた。

私は、この砲戦の最中に眠っていたのだが、だれかに起こされた。

ユーリアラス号乗組の小銃隊員二百名を指揮するアレキサンダー大佐に伴なって上陸せよ、という伝達書が届いたのだ。

コッカラー号からは、全員百名のほかに、サザー陸軍大佐の率いる海兵隊四百五十名の一隊が上陸した。

また、艦隊中の他の諸艦からも、少数ずつ分遣された。

フランス軍は三百五十名を上陸させた。

オランダ軍の上陸兵は二百名だった。

別の計算によると、上陸した人数は千九百名で、そのうち、イギリス艦隊からは千四百名であった。

我々は、櫂(オール)がようやく動かせるくらいに人間がいっぱい詰まった小艇(カッター)や、端艇(ピネス)を連らねて、目前の陸地へ向かって一直線に漕ぎすすみ、九時かっきりに上陸した。

アレキサンダー大佐の部隊に与えられた任務は、前田村砲台のすぐ東方の断崖をよじ登って、備砲一門の砲台を占拠するにあった。

けわしい、草深い小山を辛苦して登攀(とうはん)するのだが、水兵たちは遊山にでも来たように、めいめい勝手に、がむしやらによじ登った。

土造の砲台に登って見ると、すでに運び去られたのか、隠匿されたのか、大砲は見当たらなかった。

台地に二十名ばかりの敵兵がいたが、味方の先頭が胸壁の上に鼻先を出すや否や退却し、丘の向こう側から曲射を続けた。 このため、わが兵の一人が脚部に銃弾をうけ、もう一人は背後の水兵のため、あやまって身体を撃ち抜かれた。

我々は砲台を通りぬけ、羊歯(しだ)や蔓草(つるくさ)の足にからむ中を駆けぬけて、砲台の後の丘へはいのぼった。

暑気がはげしかった。

すべる草地の、狭い山道を、足を踏みしめながらよじ登るのだが、それは容易のことではなかった。

水兵たちは敵兵に遭遇することをしきりに望んだが、一兵も見当たらなかった。

丘の向こう側へおりると、狭い谷の縁に沿っている一種の覆道(訳注=築城)に出た。

谷のはるか上の方にかなりの敵兵がいるという報告があったが、わが方はこの敵を追跡せずに、覆道に沿って左の方へ折れた。

すると、道は弾薬庫のところを通って、主力砲台群の中央の砲台へ出た。

あとになって、それが幸運にも背進であったことがわかった。

もし、我々が別の方向に進んでいたら、三門の野砲で守られた柵壁につき当たって、それがわが小人数の部隊に対し「悪魔」の役を演じたことあったろう。

我々が最初に達した砲台は、すでにフランスの上陸部隊と若干のイギリス海兵隊が占領していた。

これらの部隊は断崖の下に上陸し、なんの障害にもあわずに海浜にそって進んで来たのであった。

この砲台は土で造られ、胸壁の幅は約二十フィート、周囲はとがった竹杭の矢来(やらい=竹囲い)で固めてあった。

第七砲台では、大砲が大きな車輪の砲架にのったまま砲座の上に装備され、旋回軸で操作されるようになっていた。

砲身は青銅製で、非常に長く、二十四ポンドの記号がついていたが、その実三十二ポットの弾丸を発射していた。

これらの大砲には、一八五四年に相当する日本の年号が記されていた。

江戸で鋳造されたものであることは明らかだった。これらの大砲のほかに、短身の三十二ポット砲が一門あった。

小さい弾薬庫のある防壁の向こう側にも、青銅製の十インチ砲か一門だげあった。

我々は、これらの大砲を残らず転覆させ、砲架をこわし、弾丸や炸裂弾を海中に投げこみ、火薬を焼却し、さらに大砲二門を海辺まで引きずりおろした。

こんなことで、午後の三時から四時までかかってしまった。

この間も、わが兵は絶えず丘上の敵兵に向かって銃火をあびせた。

敵も時々姿を現わし、一、二発発砲した。

九門砲台にぱ、十一インチの青銅の重砲が二門あった。

それから次の砲台へと進んだが、それはほとんど水ぎわのところにあった。

この砲台は火薬庫を囲む防壁で二つに区切られ、その片方には十インチ榴弾砲一門、三十二ポンド砲二門、二十四ボンド砲一門があった。

別の側にも同数の大砲と、その外に二十四ポンド砲が一門あった。

これらも同様に転覆させ、砲架や弾薬も前と同様に処分した。

谷の上の方にあった日本の野砲列は、前田村から壇ノ浦、下関の方へ通ずる道に沿う防柵の少し前方まで進出してきて、砲弾を発射したのだが、それは長射程で飛んで来ては頭上をこえて海中に落下し、この作戦中大いに我々をひやひやさせた。

一方、敵の小銃隊もかなり射撃をしたが、わが方には一人もこれにやられた者はなかった。

敵の射撃を阻止するために、一部の兵士を派遣したが、わが方の狙撃も敵のそれに比べてあまり大差はなかった。

戦争で大切なことは、できるだけ大きな声を出して、接戦にならぬうちに敵を尻ごみさせる、換言すれば、敵の士気を沮喪させるにあるようだ。

恐れる必要もないのに、わが兵の多くがひょいと頭を下げては、弾丸を避けようとしたのは滑稽だったが、白状すると、私も理性の助けをうけるまでは、同様のことをやっていたのである。

メズサ号は海岸へずっと近寄って行って、敵の中へ数発の砲弾を撃ちこんだ。

また一方、パージュース号、アムステルダム号、アーガス号は、田野浦の前面の部署から丘越しに砲撃した。

これで、勇敢な敵の士気もややくじけたので、我々は兵士たちに食事をさせるため、先刻とりこわした最初の砲台へ引き返してきた。

機関将校のクラウディ、旗艦の軍医補マクビーン、それに私の三人は、一塊のパンと一個の鰯(いわし)の缶詰をクラウディの剣でこじあけて、それらを分けあった。

防壁内にある弾薬庫の階段に腰をかけた時にはナイフもフォークも手もとになかったが、我々の当然の食欲を満たすのに不自由はなかった。

食後、我々はフランス軍に手伝って、この砲台の大砲を転覆させた。

その数は四門。非常に砲身の長い三十二ポンド砲で砲車にのせてあった。

敵は、なおも谷の上の陣地から射撃して、我々を悩ました。

こちらでも、数名の兵士がこれに向かって気まぐれ半分に小銃を撃ちはしたが、どちら側にも大した損害はなかった。

もう、午後も大分過ぎたので、ユーリアラス号から帰艦せよという信号が発せられた。

フランスとオランダの分遣隊と若干のイギリス陸戦隊、それにコンカラー号の小銃隊が、すでにボートに乗り込んでいた。

その時、六時ごろだが、サザー大佐の海兵大隊が、日本軍の猛射をうけながら前田村の十五門砲台から戻ってくるのが見えた。

日本軍は、その部隊を発見するや球形弾を撃ちこんだのだが、別に損害はなかった。

イギリス軍の兵士がこれに応戦した。

十五分間、両軍の間に、ぴゅう、ぴゅう、ぴゅうという音だげが聞こえていた。

ついに、大佐はアレキサンダー艦長のところへやってきて、

「我々を悩ます敵兵はどこにいるのか。私はいかなる砲台をも奪取する充分な兵力を持っている」と言った。

「よろしい」と、アレキサンダーは答えた。

「私はあの谷の左側の砲台を奪取しましょう。貴下はその右側を」。

そこで海兵隊は、先刻フランス軍が占拠した砲台(最東端のもの)によじのぼり、そこから覆道(ふくどう)にそってずんずん進んだ。

一方、コンカラー号の水兵も再び上陸して、前進を開始した。

ビートーと私はアレキサンダーのそばについて、水兵たちのあとから狭い「堤道」にそって稲田の中を進み、それから谷間の西側の小道を前進した。

水兵たちは、道端の松並木に隠れては敵にねらいをつけ、撃つと、また再び前進した。

そして、各自が勝手に大声をあげて突進するなど、とても元気旺盛(おうせい)だった。

こうなると、命令も訓練もあったものではない。

中には、山腹に敵兵が潜んでいると勘違いして、むやみに弾薬を浪費する手合いもいた。

私は登り道で幾人かの負傷兵のそばを通ったが、ある者は重傷を負っていた。

また、矢にあたって死んだ一水兵の死体もあった。

我々は、とうとう砲台にたどり着いたが、砲手はすでにわが方の銃火に追い払われていた。

そこで、砲架を破壊し、大砲を引きずりおろして、そばの稲田へ投げこんだ。

この時、アレキサンダーは右の足首の関節に貫通銃創をうげ、担架で後方へ運ばれなければならなかった。

この場所から、谷は急に狭まっていた。

多数の日本兵が再三引き返してきては、発砲して逃げ込んだ柵囲いの兵舎が、すぐ目の前にあった。

やがて私は、黒の鎧(よろい)の上に白の陣羽織を着た別の一隊が、大急ぎで左手の道をどんどん退却して行くのを見た。

エドワーズ少佐と機関将校のクラウディは、軍旗を持って勇敢に進むD・G・ボーイズという海軍少尉候補生と共に、部隊の先頭に立って進んだ。

このボーイズは、年少ながら大変勇敢な働きをした廉(かど)で、この戦争がすんでからビクトリア十字章をもらった。

私が柵囲いの兵営の前へ達したとき、その辺に三、四名の日本兵が死んでいた。

わが方の兵士の一人が、心臓を撃ちぬかれた。

その兵士は見るも無惨な格好でその場にうち倒れた。

見る見るうちに顔色が蒼白になっていったが、致命傷を思わせるような血痕は外部へ現われなかった。

私はすぐ、そばにあった大きな長方形の籠に死体をおさめて運び帰るように数名の者に命じ、日本人がすでに逃げ去った柵の中に入って行った。

日本人は退却に際して、我々を爆殺しようという子供じみた目的から弾薬庫のそばの家屋に放火し、これから弾薬庫に通ずる導火線で爆発をたくらんだが、すぐに発見したので、難を逃れた。

我々は、付近を隈(くま)なく歩き回って、戦利品として持ち帰える値打ちのある物、たとえば甲胄(かっちゅう)、弓矢、刀、槍、外国の製造者の名前の入っている銃剣など、手当たり次第に運出したのち、建物に火を放ち、整然として退去した。

敵の死者は約二十名で、負傷者の方は全部運び去られていた。

わが方の死者は五名で、負傷者は十三、四名、うち二名は重傷だった。

この間に海兵隊が何をしていたか、私は知らない。

前方の事態の進行にばかり気を取られて、他方へ目を配るだけの心の余裕がなかったからだ。

しかし、海兵隊は、覆道をたどりながらきわめて堅実な前進を続けたのだが、ようやく現場に到着したときには、これよりも敏活で性急な「水兵(ジャック)」たちが仕事を片づけてしまったあとだったと、私はそう考えている。

事務的な態度で、てきぱき各自の任務を遂行した点では、どちら側にも非難の余地はない。

もし、我々が軽率で向こう見ずな前進をしていた際に、大きな障害物に突き当たったとしたら、海兵隊は我々を破滅から救ってくれたであろう。

しかし、あのような小ぜり合いですんだのは幸いであった。

日本兵が頑強に大砲を固守したならば、または、我々が谷間を駆け登る際に、敵の射撃兵が丘の方から我々の側面を突いたとすれば、わが小銃隊の死傷者はさらに大きな数にのぼったであろう。

その時の敵は七門の小野砲を有し、地の利を得ていたが、わが方は、六百と想定された敵兵の数より、少なくとも二百名を上回っていた。

しかし、私は後日、当時従軍した一長州人の口から、日本側の兵力はわずかにその半数だったということを聞いたように思う。

水兵は敵の射撃線を突破して、角型の谷(それは東方に湾曲していて船舶の方からは見えない)の外縁にそって前進しなければならなかったので、敵の矢おもてに立ったのだが、日本軍はこの前進を食い止めることができず、小銃の猛射をあびて混乱し、ついに遁走しなければならなかったのである。

一回だけ、白兵戦になろうとしたことがあった。

一人の敵が、刀を振りかざして戸の後ろに隠れ、入って来る者を斬り仆そうと身構えていた。

しかるに、その敵は案に反して相手のためにかえって横腹を突き刺され、その場に仰向けにひっくりかえってしまった。

そして、この小さい勝負はそれっきりに終った。

フランスの戦友はこの戦闘に居合わさなかったので、気を悪くし、「要するに、くだらぬことサ」と鼻であしらったが、それは武運と言うもので、我々はこのフランス兵士たちに心から同情した。

第一線に立って前田村へ進んだ海兵隊員は、死者一名、負傷者二名を出した。

彼らは、前田村の砲台の大砲十五門を破壊した。

昼の間に、オランダの軍艦所属の一隻のボートが、二人の人間を乗せたまま海中を漂い、潮のために町の方へ流されていった。

彼らはすぐに日本側から射撃されたが、全く防ぎようがなかった。

また、フレデリック・ラウダーと弟のジョージが、「おもしろいものを見物」しに長崎から一緒にやってきて、日本の小舟で漕ぎ回っているうちに、漕ぎきれなくなり、やはり町の方へ流されたが、ようやく九死に一生を得た。

二人は海中へ飛びこんで、敵と反対の方の岸へ泳ぎついたが、そうでもしなかったら、おそらく前者と同じ運命をたどったことだろう。

下関(もっと正確に言うと赤間関)の町の東端に火災が起こったが、焼失家屋は至って少なかった。

日本兵がその辺からフランス兵に発砲したので、フランス軍がそれをやっつけるためにやったのだそうだが、それが事実なのかどうか、私は知らない。

パージュース号は、同号から一番近いところにあった砲台の向かい側で座礁し、潮がひいた時には艦首を水面から高く突き出し、翌日まで離礁しなかった。

私に泥まふれになっていた。

くたくたに疲れ、腹がへって、喉(のど)がかわき、七時半に再び艦上の人となった。

九月七日に、大砲を鹵獲(ろかく=没収)するため水兵の工作隊が海兵隊の掩護のもとに上陸し、大砲十門をボートに積みこんだ。

また、柵砦(とりで)へ登って行って、野砲数門を発見し、これを破壊したり、転覆させたり、持ちかえったりした。

わが方は全部で六十門の大砲を鹵獲(ろかく)したが、ほとんどが青銅砲で、そのうちの二門は臼砲(きゅうほう)、六門が小臼砲であった。

火薬は残らず爆発させ、砲弾は海中へ投げこんだ。

もはや手向かう日本人は一人もいなかった。

パージュース号は、大砲や石炭を全部おろして艦体を軽くし、正午までにはどうやら浮かび上がることができた。

二日間にわたる作戦で、わが方の死傷者数は死者八名、負傷者三十名だったが、負傷者のうちの一、二名は助かりそうにもなかった。

我々は味方の死者を埋葬するため、一時半に田野浦(訳注 豊前、小倉藩領)側に上陸したが、午前中にフランス軍が二名の戦死者を埋葬していた。

墓を掘っているとき、わが軍の兵士が、きらきら光る物質のかけらを幾つも見つけた。

最初は砂金かと思ったのだが、雲母であることがわかった。

私は両刀を帯した小笠原(訳注=豊前。小倉藩主小笠原忠幹)の家臣の一行に出会ったが、彼らは私たちに向かって、何名の死者があったか、昨日の戦の模様はどうであったかなどと尋ねた。

柵砦の敵兵を完全にやっつけたと知らせると、大いに満足の様子であった。

彼らは、昨年長州兵が海峡を渡ってきて、農作物を荒らし、家畜を奪い、農民を追い払って、暫時田野浦を占領したが、ついに世の非難に屈し、また長州が自領の防衛に備える必要からやむなく兵を撤退させた顛末を、詳しく物語った。

そして、彼らは、もし外国人と豊前の人々との間に交渉があったことを長州藩の者が知ったら、艦隊の退去後に再び襲来しはせぬかと案じていたが、私は彼らに、わが軍は砲台を破壊した上、長州の領土を占領するつもりだから、何も恐れることはないと、はっきり言ってやった。

これは、ラザフォード卿と仲間の公使たちの間で、適当な額の賠償金を長州に支払わせるための物的保証として下関付近の充分な土地を占領し、しかるべき機会にこれを大君の政府に引き渡すまで占領を続けるという計画のあったことを、私は承知していたからである。

ラザフォード卿は、長州藩を完全に屈服させようと、ただそれだけを念頭においていたので、長州の大名の本拠と見られる萩を攻撃する必要を提督に説いた。

しかし、提督は用心深い司令官で、また自分の責任以外のことで女王陛下の文官使臣から命令を受ける気持は少しもなかったので、自分の権限内の手段では長州のいかなる土地をも永久に占拠することは不可能であると考えていた。

そして、砲台を破壊して、海峡の交通を打開すれば、もう自分の任務は達成されたものと考えていたのである。

小笠原の侍は我々を畏れて、すこぶる丁寧であった。

村民たちも、きわめて友好的だった。

私は二、三のつまらない冗談をとばして、相手をきげんよく笑わせはしたが、彼らを口説いて食糧を売らせることには成功しなかった。

役人たちは、村中をすっかり探しても、これだけしか見つけることができなかったと言いわけしながら、鶏卵を八つか十持ってきた。

水兵たちは、柵砦の内部で拾った数通の書類を私の許へ持参したが、その中には天皇に対する長州の密謀の証拠物件となるべきものがあるように思われた。

そのほか、熊の肝からつくった、または、つくったと称する多量の丸薬と、あらゆる大名の領内で一般に通用する少額紙幣などもあったようだ。

銀貨は、当時大君の直轄領土内だけで通用していたものと見える。

八日には、大砲をもっと分捕って来るため、労役隊が再び上陸した。

砲台群の大砲の中から、二門だけを残して、あとの全部の十九門、そのほか前田村から十五門、海峡西の大きな島である引島(訳注=彦(ひこ)島)の砲台からそれと同数を運んできた。

前田村の海岸へ行って見ると、そこには巧妙に造られた砲台があった。

海に面して石で畳んだ幅二十フィートの胸壁があり、防弾壁で砲台を四つに区切り、その間に大砲が三々五々据えつけてあった。

その後方に石造の弾薬庫があったが、屋根は球形弾に撃ちぬかれて、めちゃめちゃになっていた。

背後の谷の片側にある、これも石造の火薬庫は、前日すでに爆破されていた。

もっと上の方へ行くと、そこには前に柵囲いの兵舎があったのだが、これはフランス兵に焼かれてしまっていた。

私は町の近くにいる前哨隊の方へ行こうとしたが、敵が姿を現わして、撃ちかけてきたので、大事をとって後退した。

top

****************************************

|