|

****************************************

Index 5

6 7

8 9 10

11 明治維新の年表 サトウの略伝 サトウの著述

第八章 鹿児島の砲撃

こうして、本国からの訓令の一部は実行された。

いまや、薩摩侯に対して賠償を要求する問題だけが残されていたのである。

この要求の中には、イギリス官吏の面前でリチャードソン殺害者の審問と処刑を行なうこと、リチャードソンの親族と襲撃された他の三名に対し薩摩侯は二万五千ポンドの賠償金を支払うこと、の二項が含まれていることを忘れてはならない。

マーシャルとクラークの負傷はもうなおってはいたが、しかしクラークの場合は肩に危険な刀傷をうけ、その傷ははなはだ重かったのである。

傷を負わなかったボラデール夫人は、もうシナヘ帰っていた。

もちろん大君側では、薩摩に対する問題の解決を任せてほしいと言ったが、ニール大佐がこれについて念をおすと、この事件については政府が無力なことを、小笠原自身が認めたらしかった。

よってイギリスの代理公使は、正式に提出せよと本国から訓令されている要求書を薩摩侯に突きつけるために、自分と幕僚を鹿児島まで警護して行くことを、自己の責任をもって提督に依頼したのである。

提督は、最初二隻以上の軍艦の派遣には同意しなかったのであるが、結局イギリスの軍艦ユーリアラス号、パール号、パージュース号、アーガス号、コケット号、レースホース号、それに砲艦ハヴォック号をもって艦隊を編成することにした。

ニール大佐から私に至るまで、公使館の全員が軍艦に乗りこむことに決まり、ウィリスと私はルイス・ムーアの指揮する外輪単檣帆船(バドル・スループ)のアーガス号に搭乗した。

航海中は天侯が非常によく、艦隊は八月十一日の午後鹿児島湾口に到着し、同夜はそこに碇泊、翌早朝湾を遡航(そこう)して、鹿児島の町の沖合へ達した。

こちらの要求を書いた手紙があらかじめ用意されていたが、これはシーボルトとその教師の手で、どうにか日本語に翻訳されたものだった。

相当難解な文書だったので、この日本語の訳文によっては、意味がよく通りかねたであろう。

二名の役人を乗せた一隻の舟が、すぐ海岸から漕(こ)ぎよせてきたので、それに手紙を渡した。

その翌日の午後、別の役人が数名旗艦へやってきて、回答の期限については何とも言明はできぬと言った。

その際ニール大佐を訪れた重役の名前は伊地知正治といった。

私は後年、この伊地知と江戸で昵懇(じっこん)の間柄となったが、この男とこれに従う四十名の者が、イギリスの士官を急襲して重立った者を殺害せんものと、充分な計画の下に主君と別盃を酌みかわして来たのである。

彼らはこうした方法で、旗艦を奪取しようとしたのだ。

それは大胆至極な考えではあったが、当方で前もって警戒していなかったら、あるいは成功したかもしれない。

それらの者は二、三名しか提督の室に入ることを許されず、一方水兵たちは、後甲板に居残った者たちを警戒の目で注視していた。

これらの日本人がまだ艦上にいる間に別の船が到着したが、それは援兵を乗せてきたものか、計画的殺戮の取消し命令をもってきたものか、私には判断できなかった。

伊地知はあとがらやってきた連中と何やら相談していたが、やがて、自分は陸へ帰らなければならぬと言った。

その日の夕方になって、先方の回答書がとどいた。それを持参した者に、この回答が満足すべき性質のものかどうかを知らせるから、明朝再び来るようにと告げて、引き取らせた。

回答書を調査した結果、受理することのできない理由のあることがわかった。

回答書には、殺害者は発見できなかったとあった。

そして、大君が条約を結ぶに際して、外国人に大名の街道通行の邪魔をさせぬという条項を挿入しなかったのは不都合だと非難し、賠償金の問題は犯人が逮捕、収監、処刑されて後にはじめて討議さるべきものであるという遷延的な字句がならべてあり、その実イギリス代理公使に対し、江戸へ帰って政府に申し出たらよかろうと言わんばかりのことが書かれていたのである。

十四日の朝使者が到着したとき、わが方は使者に向かって、回答は不満足なものと考えられるから、もはや一戦を交じえたあとでなければ日本人との交渉には断じて応じられぬと告げた。

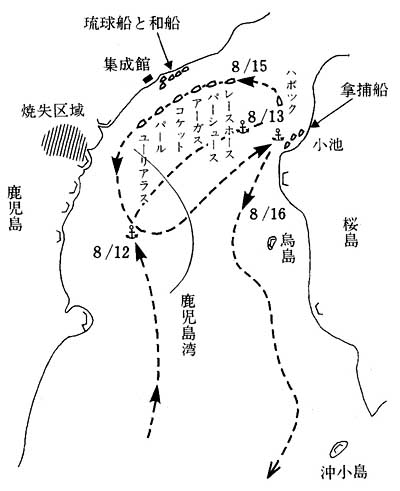

それから提督は、湾の上の方を暫時遊弋(ゆうよく)し、図面にあるウィルモット岬(訳注=大崎ノ鼻、図面省略)の沖合に投錨している外国製の汽船数隻を偵察し、また遙かかなたの湾頭で数回の測量を行なった。

午後になって提督が戻ってくると、各艦の指揮官たちはその指揮をうけるために旗艦へ集まった。

当方には砲台を即時攻撃するつもりはなかった。

数隻の汽船を拿捕するという報復措置をとれば、薩摩人は前回持ってきたものよりも満足すべき回答を持参するに違いないと、提督は考えたようだ。

この計画に従ってパール号のボーレース艦長は、コケット号、アーガス号、レースホース号と共に、十五日払暁、汽船の拿捕を開始した。

汽船に近づくにつれて、もちろん私たちは大いに興奮し、任務に従って各自忙しく立ち働いた。

薩摩人の抵抗を予期したからだ。ところが、アーガス号がサー・ジョージ・グレー号(訳注=青鷹丸)のわきに横付けになったとき、その船の乗組員が反対側から用意の小舟に乗り移って、すばやく姿を消すのが見えた。

我々は、決して捕虜を獲るつもりはなかったのだが、二人の日本人がサー・ジョージ・グレー号に残っていて、私に向かって五代(訳注=五代友厚、通称才助)と松木弘菴であると名乗った。

この二人は旗艦に移されてから、オタニ(Otani)と柏という変名を用いた。

前者は気品のある容貌のすこぶる立派な男子で、私の見るところでは船長だったと思う。

もう一人は医者だったが、この方は一八六二年の第一回日本遣欧使節に随行してヨーロッパへ行き、ちょうど帰国したばかりであった。

この両人とも、後に有名になった。

前者はいずれかと言えば投機的な実業家で、天皇の政府から借用した資金で大坂に製藍(せいあい)工場を設け、後者は一八六八年に一時神奈川県知事をやったが、後に寺島宗則の名で外務卿となり、現在もまだ東京で官職についている。

我々は、拿捕した船を艦の舷側(げんそく)につないで、桜島の下にある碇泊所へ帰った。

艦隊は、町の前方にある砲台の着弾距離外に出るため、十二日の午後同所へ移動していたのである。

そしてユーリアラス号とパール号は、我々の艦と砲台の中間、すなわち海峡の中央あたりに投錨していた。

ここで私は事件の成り行きを見つめていたが、それは思ったよりも早くやってきた。

しかし、日本側は何の気配も見せなかったので、陸上の動きを時々瞥見(べっけん)するだげては、その意図を察知することはできなかったのだ。

しかし正午になると、突如一発の砲声がきこえた。

それと同時に、全砲台がわが艦隊に向かって火ぶたを切ったのである。

雨が降り、風が台風のように吹いていたのだが、提督は直ちに交戦の命令を下し、また拿捕船を焼却せよとの信号をわが艦と、レースホース号およびコケット号に向けて発した。

この信号をうけるや、私たちはみな拿捕船内に突進して、掠奪を開始した。

私は日本の火縄銃と円錐形の軍帽(陣笠)をせしめたが、士官連中のなかには一分銀や渡金の二分金などの貨幣を見つけた者も数名いた。

水兵たちは鏡、酒瓶、腰掛け、古莚(ふるむしろ)の切れ端など、持てるものは何でも掠(かす)めた。

およそ一時間もこうした乱暴が行なわれた後、汽船に穴をあけて火を放ち、それから命令をうけるために戦線へ馳せつけた。

図面(訳注=省略)は、戦線のひかれた模様を示している。

しばらくしてから、わが方も日本側の砲火に応じた。日本側の最初の砲撃に対して旗艦の応戦が遅れた(二時間)わげは、艦上にまだ賠償金が積んであったため、ドル箱の堆積が弾薬庫の戸を開ける邪魔になったからだという。

第九砲台の直下に碇泊していたパージュース号は、錨を切って逃げ出さなければならなかった。

この錨は数か月後に薩摩の人々が捜し出して、わが方へ返してくれた。

こうした遅滞のために、パーシュース号は戦列の最後方に位置しなければならなくなった。

砲弾の下にさらされると異常な興奮を覚えるものだが、荒れ狂う天候がいっそう人々の落着きを取り乱させた。

戦線はやや奥の方へ進み、それから左へ転回して、約四百ヤードの距離を保ちながら北岸に沿って戻ったが、各艦は航走しながら、一連の諸砲台に向かって、舷側砲の一斉射撃をあびせかけた。

交戦を開始してから四十五分ばかりして、旗艦が艦首を転じたのが見えた。

次いでパール号(これは少し遅れて、それに続いていた)が、戦線から離脱してしまった。

これは、ユーリアラス号のジョスリング艦長とウィルモット中佐が、第七砲台から発射された球形弾にあたって戦死したためであった。

同艦は、知らず知らずのうちに、砲台と日本の砲手が平素用いていた練習目標との中間を進んでいたので、正しく先方の射程距離内に入っていたわけだ。

ほとんど同時に、十インチの破裂弾が艦の主甲板で炸裂したと見るまに、七名の水兵が戦死し、一名の士官が負傷した。

こうして、十インチから十八ポンドの砲弾をもつ三十七の砲門の一斉射撃をあび、この堂々たる軍艦もすっかり窮地におちいってしまったのである。

また、レースホース号は第八砲台の向かい側で坐礁したので、コケット号とアーガス号が同艦の引き放しに戻り、一時間ほどかかって首尾よくそれに成功した。

この間も、レースホース号は絶えず砲撃を浴びていたが、先方の砲手は何らの損害をも同艦にあたえることができなかった。

しかし、ある

瞬間には、あららめて艦に火をかけねばなるまいかとも思われたのだ。

とにかく、わが艦隊が抜錨しないうちに、碇泊申の旗艦のあたり一帯の灰色の空に向かって、空中高く砲弾が炸裂したのだが、それから、わが艦隊が戦闘行動に入って、パッと上がる煙の中から最初炎がほとばしり、次いで実に奇妙な丸くて黒いものが我々目がけてまっすぐに飛んでくるのを見ることができたまでの、事件全体の興味と興奮を、私は決して忘れないだろう。

しかし、このまっ黒いものは、まさに私たちに命中するかと思った瞬間、急に空中高く飛び上がるように、頭上を通りすぎたのである。 |

ユーリアラス航跡(『幕末の蒸気船物語』元綱数道著p60より)

|

アーガス号には、三回命中しただけであった。

初弾は右舷門を、第二弾はちょうど主檣(しゅしょう=主マスト)のところを貫通したのだが、主檣は倒れなかった。

三回目は、球形弾が吃水線近くに深さ約三インチの穴をあげたまま海中におちた。

ハヴォック号は、工場地帯の沖合にかかっていた五隻の琉球船(りゅうきゅうせん)に火を放ちに行っていたが、同艦をのぞいて、わが方は五時までには全艦が再びジョスリング岬に投錨した。

工場は多分琉球船の火の粉を浴びて燃えたものだろうが、一般には薩摩人が故意に焼いたものと信じられていた。

町の背後にある大きな白い建物が薩摩侯の屋敷と思われたので、それを撃破するために全力を注いだのだが、あとになって寺院であったことがわかった。

藩主とその父(訳注=島津久光)は、交戦の時に着弾距離内にいなかったことも判明した。

わが方は鹿児島の町を焼き払うため火箭(かせん=ロケット)をも発射したが、これは実際うまく行きすぎたほどであった。

烈風が吹きつのっていたので、火炎を消そうとする町民のあらゆる努力も無益であったに違いない。

尖った青白い炎の塊(かたまり)によって下から照らし出された煙の雲は、空一面に広がって、恐ろしくも、また壮観であった。

我々が以前の投錨地へもどってきたとき、拿捕船はまだ燃えていた。

同船には百四十トンの石炭が積んであったので、炎々たる大篝火(おおかがりび)のように見えた。

そして、その船はやがて急に傾斜して、海底に沈んでしまった。

これは海軍の人々にとって、大いに残念なことであったに違いない。

なぜなら、これらの船だけでも三十万ドルの値打ちがあり、もしこれをさらって行くことができたなら、だれもが分捕(ぶんどり)船の場合にもらう莫大な賞金にありつけたからである。

この拿捕(だほ)船焼却はニール大佐の発議によって行なわれたという話だが、大佐はさすがに老練な戦士だけあって、手足まといなしに全艦がみな戦闘に参加できるようにと、大いに焦慮したのであった。

提督のすぐれた判断に反して、当日は悪天侯だったにもかかわらず戦うことを提督に対して主張したのは、あの気の毒なジョスリング艦長であったと言われる。

八月十六日、日曜日の朝、この戦闘で生命を失ったジョスリング艦長、ウィルモット中佐、および九名の水兵の死体が海中に葬られた。

その日の午後、艦隊は錨をあげて、砲台や鹿児島の町がはるか後方に遠ざかるまでこれらに遠距離から炸裂弾をあびせながら、ゆるい速度で湾を下って行った。

同夜は町から少し離れたところに碇泊し、十七日に横浜へ向かって帰航の途についたのである。

アーガス号に乗り組んでいた私たちの多くは、この退去にはなはだ不満な気持をいだいたのであるが、他の艦の者もやはり同じだったと思う。

我々が去るとき、日本の大砲はまだ我々目がけて発砲を続けていた。

弾丸は一つも、わが艦隊のところまで届かなかったのであるが、しかし、このように我々を追い撃ちしたので、わが方が数か所の砲台を破壊し、また鹿児島の町を廃墟と化せしめたにもかかわらず、薩摩側では自分の力でイギリス艦隊を退却の止むなきに至らしめたと主張するのも無理ではなかろう。

もし、わが方が砲撃を続行して、敵の大砲を完全に沈黙させた上で上陸するか、または数日間町の沖合に碇泊を続げたならば、当方の要求が通ったのではないかという意見も多かった。

噂によれば、兵隊若干を上陸させて大砲数門を分取って来ることをニール大佐が大いに主張したのであるが、提督は一兵をも上陸させることを拒んだという。

また人々は、ニール大佐が艦橋で旗艦の艦長や中佐と話をしていた最中に、砲弾が飛んできてこの二人の海軍士官の首をはねとばしたので、大佐の意気が沮喪(そそう)してしまったのだとも噂した。

しかし、これらのことは、公文書には何も書かれていない。

私の信ずるところでは、この外交官と海軍士官との間がおもしろくゆかず、つまり前者があまりに作戦行動に容喙(ようかい=口出し)しすぎたというのが事の真相のようだ。

事件を提督の手に任せたあとは、当然ニール大佐の方で沈黙を守るのが礼儀なのだが、彼の性急な気質がそれを許さなかったのであろう。

また一方、石炭、糧食、弾薬などの供給不足が、わが方に退去の決心をさせるに至った一つの要因であったとも考えられよう。

提督は、ロンドンの「ガゼット」に発表した報告の中で、鹿児島の町を破壊したのを自分の手柄にしているが、ブライト氏が下院でこの不必要な苛酷な行動に注意をうながしたのは、はなはだ至当であった。

これに対して、提督が再び筆を執ったのか、あるいはニール大佐が書いたものか知らないが、大火災は偶然に発生したものだとの釈明がなされた。

しかし、砲台との交戦が終わってからもパージュース号が鹿児島の町に火箭をはなった事実から見ると、それが事の真相を正しく述べたものとは受取れないし、また砲撃によって百万ボンドの値打のある財物を破壊したと報じている公信書の中の、あの得意気な調子とも矛盾する。

艦隊が横浜へ帰航した後、我々は再び平静に立ちかえった。

貿易も大体平常通りに行なわれたが、やがて大君の閣老が、輸出に決定した生糸を全部差押えようとしたことから、悶着がおきた。

この差押えで生糸の値段をつりあげ、イギリス政府によって支払わされた賠償金を、外国人の懐中から再び取り戻す魂胆であったことは疑いない。

しかし、この輸出禁止の命令は、ニール大佐の強硬な抗議で撤回された。

京都の騒擾(そうじょう)の風説も、我々の耳へ達していた。

京都では、長州の家来が皇居を乗っ取って天皇の身柄を奪取しようとした陰謀事件があったという。

この計画が失敗したので、長州藩士は皇居警衛の任を解かれた。彼らは、陰謀に加わった七人の公家を擁して、郷国へ退去した。

この七人の公卿の中には、三条実美、東久世(訳注=通禧)、沢(訳注=宣嘉)などがいたが、この人々は後に王政復古の政府が成立したとき、それぞれ高い官職についた。

率先して外国人追放を主唱した一味である長州藩のこうした失敗は、一方大君に対し運命の好転をもたらした。

この結果、開港場の閉鎖を提議した小笠原の布告は撤回され、このため同人は面目を失ったのであるが、おかげて横浜の外国人たちは、再び自由な生活に立ちかえり、前のように近郊の散策をやりはじめた。

しかるに、十月十四日に、新たな凶行事件が生じ、我々の平静を完全にひっくりかえしてしまった。

カミュスというフランスの狙撃身将校が、居留地からは二、三マイルしか離れていないが公道から大分隔たっている場所で、午後の乗馬をやっているところを凶漢に襲われ、殺害されたのである。

その右腕は、手綱を握ったままで、胴体から少し離れた場所において発見された。

一か所は顔のわきを、一か所は鼻のところを、もう一か所は斜めに顎(あご)を切られ、おまけに喉笛を剌されて右頚静脈は切断され、背柱は完全に斬り割られていた。

左腕は皮一重でつながり、胸の左わきは心臓のところまで切り込まれていた。

どの切り口も全くあざやかで、腕の立った剣士の手に握られた日本刀がいかに恐るべき武器であるかを如実に示していた。

この恐ろしい暗殺者の身元については何の手がかりもなかったので、外国人社会はひどい恐怖におそわれたのである。

私たちはこの事件以来、遠乗りに出かける際にはみな必ず武器を携帯するか、または三、四人以上同行するようにした。

しかし、護身用の拳銃にも大して信頼がおけなかった。

なぜなら、外国人を殺害しようと待ち伏せる侍は、相手を不意打できないような場合にはおそらく手を出すまいし、また大体において性質の穏やかな日本人と面と向かって喧嘩をするようなことはなかったからだ。

おそらくリチャードソンの事件を除けば、これらの殺人事件はみな初めから前もって計画されていたもので、凶行者はあらかじめ自分の身の安全をはかることに注意していたのである。

それから一か月過ぎて、薩摩の高官二名が公使館へやってきたときには、我々は驚きながらも、愉快な気持でこれを迎えた。この薩摩人は、二万五千ポンドの賠償金を支払うことを約した。

また、リチャードソン殺害の下手人をあくまで捜し出して、逮捕次第初めの要求通りイギリス官吏の面前で死刑にするという約束をもしたのである。

しかしニール大佐は、薩摩の方にこの約束を実行する気のないことを見抜いていたようだ。

実際のところ、外国人を斬り仆すように命令したのは島津三郎その人であると想像される確固とした理由があり、その島津三郎を薩摩の人々が捕えて、処刑するなど、全く考えられないのである。

なるほど、実際の下手人はこれに扈従(こじゅう=貴人の言いなり)した家来だが、下手人を死刑にすることを要求しながら、その主犯者を処罰せずにほうっておくのではしようがない。

そこで、イギリス政府の要求全部を首尾よく貫徹するには、まず圧倒的な兵力をもって薩摩に侵入し、藩士の大部分を殲滅して、藩主にまでこれを及ぼすことが必要だろう。

もちろん、藩主が生きながらわが方の手におちいるものとは、全く考えられない。

すでにわが方は、砲台と町の大半を撃破した。

そして、リチャードソンの殺害のことなぞ何も知らぬ多数の無辜(むこ)の人々を、この砲撃で殺戮(さつりく)したに違いない。

その結果、初めの理由は公安破壊の罪に過ぎぎなかったのを、開戦の理由にまで拡大してしまったのだ。

そういうことをやりながら、さらに再び多数の人命を奪ってまでも贖罪(しょくざい)を迫ろうとするのは、決して正当ではないと私には思われた。

しかも、薩摩の使者は、その藩士が過誤を犯したことを正式に認めて、イギリス政府が要求した罰金をちゃんと支払ったのである。

そこで、イギリスの代理公使がこの条件で講和をむすんだことは、だれも非難できない。

だが、薩摩の人々が、この罰金を大君の財庫(幕府老中小笠原長行が支払った)から借用したものだということは言って置くべきだろう。

そして、その後、私はその金が返済されたということを聞いていないのである。

top

****************************************

|