|

****************************************

Index 5

6 7

8 9

10 11

明治維新の年表 サトウの略伝 サトウの著述

第一一章 下関、長州との講和締結

|

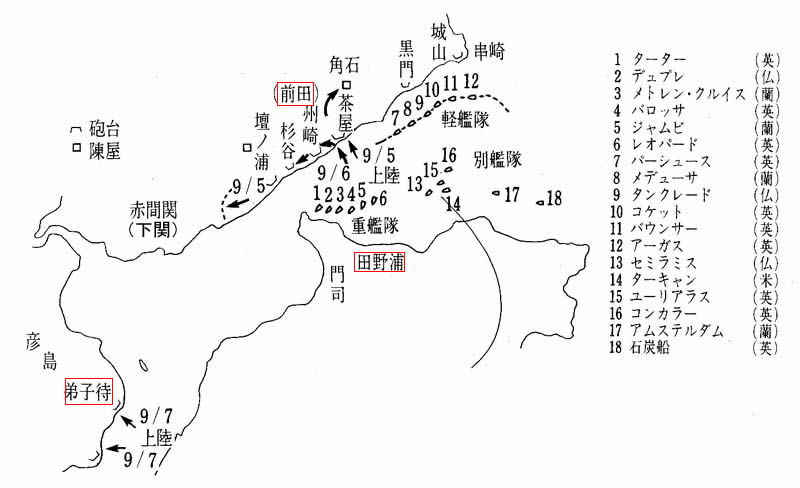

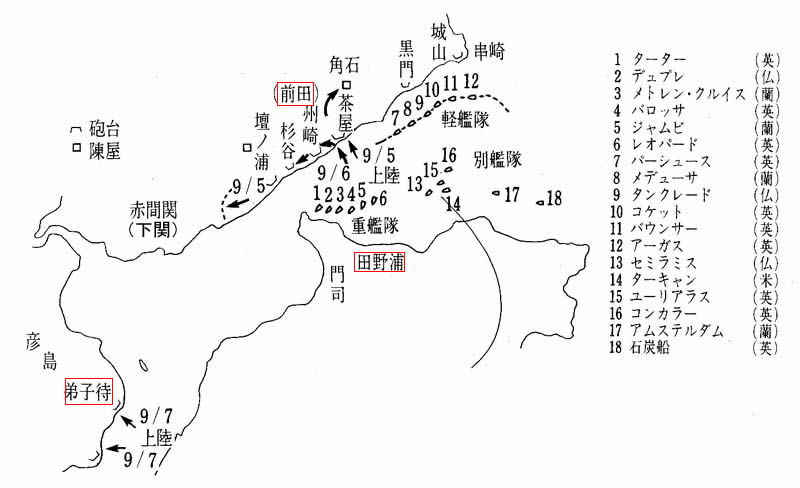

長州戦争と四か国連合艦隊の艦隊配置((『幕末の蒸気船物語』元綱数道著p80より)

|

正午に帰艦すると、例の伊藤俊輔が来ていた。

長州は講和を希望し、全権を委任された家老、すなわち世襲の顧問官が談判に来るとのことであった。

そこで、その偉い人を迎えに、すぐに一隻のボートを出した。まもなく、家老が旗艦の後甲板に到着した。

家老は、黄色の地に大きな淡青色の紋章(桐の葉と花)のついた大紋と称する礼服をきて、絹の帽子をかぶっていたが、中部甲板を通るときそれを脱いだ。

すると、チョン髷が房のように頭の後方へゆるくたれているのが見えた。

白絹の下着は、目がさめるように純白だった。家老より一階級下の身分の二名の同伴者も同様に結髪していたが、抱衣(ほおい)は着ていなかった。

彼らは、船室へ案内された。ジラール師とラウダーと私が通訳することになって、提督の面前へ出た。

彼らはまず、長州藩主は敗北を認めて、友好関係を開くために講和を望んでいると言った。

そこで提督は、信任状を見せてくれと言ったが、何も持って来てはいないので、藩主の書状を持って来るまで四十八時間の猶予を与えることにしようと告げた。

そして、その書状には、藩主は外国船に発砲した重大な非行を認めて和睦(わぼく)を申し込むという、家老が今申し述べたような内容のことを書いて、藩主自ら署名捺印し、その文言のあて名は四か国の各海軍長官にしなければならぬと言い添えた。

先方に課した条件は、

第一、わが方は大砲の撤去と砲台の破壊を続行する。

第二、先方で敵対行為を中止すれば、わが方もこれを中止するが、もし一発でも発砲すれば、長州領内を手の届く限りことごとく焼き払う。

第三、六日に長州人の手におちたオランダの水兵とボートを、無事に引渡すこと。

第四、村民に鶏と新鮮な野菜を売りに来させるように取り計らうこと、などであった。 |

なお、わが方の態度が平和的である証拠として、回答の猶予期間か満了するまで、艦の主檣(マスト)に白旗を掲げることにした。

彼ら三名は、その姓名を、長門の家老宍戸(ししど)備前の養子宍戸刑馬(訳注=実は高杉晋作)、参政の杉徳輔(とくすけ)、渡辺内蔵太(たらた)と名のった。

やがて、連合艦隊の各司令官にあてた書状を置いて陸へ帰って行ったが、それは、砲撃の始まらぬうちに姫島で渡すように、託されてきたものだった。

彼らは、提督の希望により渡しはするが、その内容を見ればもはや無用のものであることがわかるだろうと言った。

伊藤はまた私に、天皇と大君から受取った、外国人を日本から放逐せよという命令書の写しをくれたが、それには宍戸の自筆で、これは本物の写しだという証明がしてあった。

この文書の英訳文は日本関係の青表紙文書の中で後日発表されたから、見たい人はそれを参照されたい。

その文書が充分に信憑(しんぴょう)すべきすのであることは疑いない。

日本の使者の態度に次第に現われてきた変化を観察すると、なかなかおもしろい。

使者は、艦上に足を踏み入れた時には悪魔のように傲然(ごうぜん)としていたのだが、だんだん態度がやわらぎ、すべての提案を何の反対もなく承認してしまった。それには大いに伊藤の影響かあったようだ。

休戦協定ができると、田舎へのがれていた人々が、危険な砲台付近の道を通って、どんどん下関の町へ入ってきた。

もちろん、戦争の終結を心から喜んでいた。伊藤と井上の二人以外は、ヨーロッパ人を夷狄(いてき)に等しいと思っていた長州人のだれもが、みんな忠実に協定を守った。

この点から見て、彼ら長州人は信用に値すべき人間だと言ってもよかろう。

九月九日に、二人の提督はコケット号に搭乗し、海峡を通って引島(訳注=彦島)の砲台におもむいた。

私は例によって、通訳のため同伴した。

この海峡は、樹木のこい茂った高い丘と丘との間にはさまれて、東側の方からわずか六百尋(600ひろ=約1キロ)の幅にまで狭まり、それから急にまた広がっている。

北岸には下関の町の長い家並みがつづき、左方の海岸は、門司の村と小倉の町を通って、南へ向かっている。

起伏のある大きな引島(彦島)が前方に見えた。

我々は海峡を通りぬけて、その島の北西隅に達した。

それから再び向きを変えて島の岸にそって進み、帆船の群らがっている小さい入江を過ぎて、ついにライム岬(訳注=彦島東岸の岬=弟子待)に到達した。

大砲のある場所を視察するため、この岬に上陸したが、それはわが方の兵士たちによってすでに取り払われていた。

前に六門の砲のあった一砲台は、崖を開掘したものだが、完成させる暇がなかったらしい。

胸壁直下の凹所に大砲が一門残っているだけだった。

もう少し東の方には、八門の大砲を備えた砲台が水ぎわにあり、そのすぐそばには、四つの砲眼のある割合に小さな砲台があったが、大砲はまだ取付けてなかった。

これらのほかに、この島の砲台の跡と見るべきものは、ライム岬の西方にある、やはり大砲のない古い土塁だけであった。

小倉には堅固な防塞工事がほどこされている様子だが、噂によると長州側から、外国人と戦うため砲台を築かせてもらいたいと申し込んで来たが、この申込みは不成功に終わったという。

ターター号、ヂュプレクス号、ジャンビ号、メダレン・クルイス号の四隻が、主として砲台を撤去する目的で、七日からここに碇泊していた。

我々は、これらの諸艦を残したまま串崎岬へ航行したが、そこには三門の真鍮砲と四門の木製砲か置いてあった。

後者は長さ約四フィートで、簡単な丸太で作られ、約一ポンド半の火薬を入れることのできる薬室が後方に付いており、砲径は約八インチであった。

この大砲には、砲尾から砲口へかけて竹の箍(たが)が巻きつけてあり、その上を木の層で固め、その上にまた竹の箍がかけてあった。

木材そのものの厚さはわずかに三インチ半ぐらいだった。

弾丸と言っても、木製の円盤に小石の小袋をくくりつけたもので、上陸部隊との接戦に葡萄弾(ぶどうだん)の役目をするようになっていた。

これらの奇妙な武器は、ただ土の胸壁の上にのせてあっただけで、一回以上使用できるものとは到底考えられなかった。

日本人は作業隊に対して、きわめて親切だった。

自分たちの手で大砲を運びおろして、引渡してくれた。

自分たちを非常な苦境におとしいれたこの玩具(おもちゃ)を、喜んでお払い箱にしようとする日本人たちの気持ちは、容易にうなずけた。

旗艦へ帰ると、二艙の舟が鶏と野菜を積んで来ていたが、これは志道(井上)聞多が贈り物だと言って舟で届けてくれたものだった。

志道の短い手紙には、一般に外国人をひどくこわがっているので、人々は食糧を売りに行きたがらぬとあった。

また、一隻の軍艦が再び発砲したことに抗議して、このような行動は、結んだばかりの新たな友好関係を危うくする恐れがある、とも書いてあった。

しかし、発砲の事実はなく、これは先方の誤解であった。

食糧品を持ってきた舟の連中は艦上を見物させてもらい、珍しい不思議な光景を喜々として眺めていた。

我々は、志道の贈り物の半分をフランスの提督に届けさせ、あとの半分を旗艦の士官や水兵たちに分配した。

その翌日、長州藩主の使者が、決めた時刻にユーリアラス号の艦上に到着した。

しかし、宍戸と杉は姿を見せなかった。

この両名が来れないのは、睡眠不足と暑気あたりで病気になったからだと釈明した。

キューバー提督は、そんなことがたびたび起こるのはおかしいと言った。

そして、談判が一回切りで妥結されないなら、代表の諸君は万事が解決するまで健康に注意してほしいと、皮肉に頼んだ。

使者の姓名は、家老の毛利出雲(訳注=実は毛利登人)、参政の山田宇右衛門、波多野金吾(波多野は後年広沢兵助という名で有名になった)、渡辺内蔵太、長府の参政磯谷謙蔵、原田隼二、それに志道(井上)聞多であった。

その間に、我々は日本の青表紙文書(訳注=外交関係文書)を調べ、前回の使者は身分を詐称したものではないかと考えたが、彼らは、そうでないことを充分に説明することができた。

その文書に宍戸美濃と記されている役人は、最近宍戸備前と改名して公生活から隠退し、現在宍戸家の家長たる

刑馬(高杉晋作)に家督を譲ったものだった。

彼らは、藩主からの手紙を差し出したが、それを見ると、和を請うている旨が満足すべき語句で明記されていた。

そこで、提督は言った。

キューパー提督「我々も、平和を望む点では貴藩の主君と全く同様です。貴藩の人々と戦うことは、決して我々の本意ではなかった。々は、日本と外国との間の友好関係を固めて、通商を存続させたいと考えているに過ぎないのです」

毛利「藩主も全くそれと同意見です」と答えた。

キューパー提督「この海峡の自由な航行について、諸君の方から以後決して反対を申し出ないものと、はっきり了解してもいいですか」

毛利「さよう」

キューパー提督「我々は、藩主との会見を大いに望んでいます。それは、おそらく諸君に対しては譲歩できないものも、藩主に対しては譲歩できると思うからです。我々は、本国では身分の高い者ですが、藩主と下関で会見するためなら上陸しましょう」

彼らは、互いに相談の上、藩主が藩都から出向いて、下関の町で二人の提督と会見すべき日取りを、九月十四日と決めた。

キューパー提督「藩主に会ったら、我々はまず、ただ今述べる当方の要求について藩主の承認を求めます。そのあとで、将来間違いのおこらぬように、外国の風習について藩主にいろいろ説明しましょう。とにかく、藩主と会えば、事の運びも容易になり、時間も節約されましょう。どっちみち、協定された約定には、藩主の承認が必要なのですから」。

『第一、大君の政府と江尸にいる外国公使との間で、外国人と日本人との間のあらゆる問題が解決を見るまでは、絶対に下関海峡に砲台を築いてはならない』

『第二、わが方の人々が人家から発砲されているので、この町を焼く権利は充分にあったのだが、あえてそれをしなかった。ゆえに、下関の町に対する代償金は、戦時における外国の慣例によって支払ってもらわなければならない。その額は、きたるべき会談に際し藩主に直接申し入れる』

『第三、この海峡を通過する外国船が石炭、食糧品、水などを必要とする場合は、何によらずそのほしい物を購入する許可を与えてほしい』。 |

使者はこれらの条件を快諾した上に、さらに付け加えて、この海峡は至って潮流がはげしく、時として風波ともに荒れることがあるから、難船した外国人に対しては上陸を許可することにしようと言った。

そこで提督は、碇泊中に必要と思われる品物を購入するため、下関に上陸したいと告げて、町民にいろいろの品物を持ってきて売らせる、つまり艦隊のために市場を開かせるように取り計らってほしいと要求した。

これに対し、最初は、町民たちがことごとく町を立ち退いているという理由で反対したが、ついにこの要求をもいれることになった。

毛利は立ち上がり、私の方へ寄ってきて、まことに心配なことがあると小声で言った。

そして、自分たちの獲得した和親は至って貴重なものだが、もしも何か不幸な事件が突発して、両者の友好関係をそこなうようなことがあっては実に遺憾である、質の悪い人間が待ち伏せして、外国人を襲うようなことがあるかもしれないから、こうした事件を未然に防ぐために、上陸する人々には護衛を付けてもらいたいと言った。

このことをキューパー提督に通訳すると、提督は即座に、我々は絶対にそのような悪漢を恐れないし、もしヨーロッパ人が一人でも殺傷されたら、町を残らず焼き払うまでだと答えた。

そして、日本の役人は我々の上陸を阻止したいばかりに、こういう事を言いたがるのだと付言し、いささか相手に疑念をいだいた様子であった。

毛利は、このような注意をした自分の気持が、何か不純のように取られるのは心外だと答えた。

そして、日本側当局者は、不幸な事件を防止するために進んで万全の策を講じるようにし、自分としても、ただ間違いが起こらぬようにと思って、こんなことを言ったに過ぎないのだと強弁した。

キューパー提督「よろしい。我々は、決して田舎の方へは行かないようにしましょう。しかし、町には必ず奉行がいるでしょうから、不心得者を近づけぬように奉行に命令して下さい。もし、奉行に町の防衛ができなければ、我々が上陸して、代わってやりますよ」

毛利「奉行に命じておきます」。

これで談判上の事務的要件はすんだが、提督は最近京都で起こった事件について、それを詳しく知りたがった。

京都で長州藩士と会津藩士の間に戦争があったという噂があるからだ。

そこで志道は、これについて長々と話してくれたが、話の要点は次のようなものであった。

長州は天皇と大君の両方から「攘夷」の命令をうけ、極力それに従って行動した結果、得たものは大きな罵詈(ばり)に過ぎなかった。

こうした仕打ちに驚き、かつ気を悪くした長州藩主は、その理由を間うためたびたび使者を京都へ遣(つか)わしたが、かえって長州藩士は京都から追放され、藩主は二度と京都へ上ることを差し止められた。

藩主はこの不法な処置に憤慨し、家来も主君の苦境に痛く同情した。

ついに家来の一隊は、もはや我慢がならぬと、天皇の大臣に釈明を求めるために、京都へ向かって出発した。

家来たちは手に手に、刀、槍、その他の武器を携えた。

なぜに?

それは、前に、否、すでに二回にわたって、会津藩が京都にいた長州人たちをみな殺しにしたことがあったからだ。

そこで、長州藩の家来たちは言った。

「今度も、会津は我々を襲撃するかもしれない。その場合に、我々は身を守らなければならない。むざむざと死にはしない」と。

藩主はたまたま家来たちの発足を耳にし、三人の家老をやって呼び戻そうとしたが、彼らは帰国を承知しなかった。

すると、京都の長官は長州の留守居役を呼びつけて、上京の兵士たちを帰国させるように説き、

「もし命令をきかなければ、当方で彼らを襲撃する」と申し渡した。

留守居役がこれを拒絶したので、戦闘が開始された。

最初バロサ号が外国代表の手紙をもって姫島へ行ったときには、藩主はその世子を上京させて天皇との連絡をとらせようとしたのであるが、事態が紛糾して、何事も果たすことができなかったと。

志道は、長州藩が天皇に対して反逆の意図を有したものと思われては困る、長州藩士は自分たちの受けた仕打ちについて釈明を求めようとしただげで、他意はなかったのだと言った。

そして、外国人が小倉藩士や帆船(ジャンク)の船頭だちから聞いたことは、一切信じてはいけない、これらの連中は、江戸、肥前、その他の国々からの寄り集まりで、長州の敵であると付け加えた。

それから、この訪問者たちぱ艦上を案内してもらい、楽隊の奏する音楽をきいてから、艦を下って行った。

互いに親密を誓って別れたのである。

アダムズの著書(訳注=The History of Japan)の第二十五、二十六章に書かれている、その年の夏京都に起こった事件(訳注=一八六四年八月二十日:元治元年七月十九日、蛤門(はまぐりもん)事変)の記事と日付を照合して見るに、ちょうど伊藤と志道がバロサ号から上陸して、藩主に外国代表の書信を伝達するため山口に到着した時分に、長州藩士は大坂から京都へ向かって進発しつつあったことがわかる。

長州の他の諸部隊も、これに続いて上京した。

鬱積した内乱の要素が、八月二十日にとうとう爆発したのである。

長州の若い世子が、背後に新たな敵の迫っているのを知らせて藩士の激昂を鎮めようと、実際に国もとを出発したのであったが、ついに間に合わなかったらしい。

だから連合艦隊が下関海峡に現れわれたときには、最も精鋭な戦士たちは不在であったわけだ。

従って、それらの戦士たちがいた場合よりも、大いにたやすく勝利をおさめることができたのであった。

しかし、京都から敗走してきた藩士たちが、郷国に到着して陣地の防衛に参加するのに間に合ったかどうかは確かでない。

翌日、ターター号のヘイズ大佐、レイ工兵少佐、それに私の三人は、下関の町を散歩するため上陸した。

町の東端は、九月六日におびただしい球形弾をうけて、若干の家屋はほとんど粉砕されていた。

長州人が一、二門の野砲を持ち出してきて、この地点から田野浦前面の艦隊を目がけて発砲したらしい。

そのために、わが方から散々に砲撃されたのだ。

町民は群れをなして、ぞろぞろ帰って来た。

人心はようやく落着きを取りもどしていたが、店はまだほとんど開いていなかった。

町の人々が大勢私たちのあとからついてくる。

たいへん親切な様子であったが、商人たちは法外な値段を要求した。

骨董品店の数の割合が横浜と比べて至って少ないのには、いささか驚いた と言って、別段驚くほどの理由もなかったのだが。

数人の兵士に出会ったが、ある者は小銃を携え、ある者は刀や槍を持っていた。

もちろん、この連中は今までの敵に対して親しみの目を向けるわけはなかった。

十二日に、波多野と二人の町奉行がやってきて、南部浜にという波止場で午前十時から十二時まで市場が立ち、新鮮な食料品が販売されると、提督に知らせた。

我々はすぐに、役人が一切を統制して、できるだけ物価をつり上げるためにこのような手配をしたのだろうと疑った。

提督は、市場を開く時間を六時か八時にするように要求した。

このため大分言い争いがあったが、ついに役人たちにそれを承知させた。

私の教師から聞いたところによると、役人は干渉しないと約束しておきながら、外国人に高く売りつけるように町民に言い渡したという。

役人たちは、町民のために用意してある食糧を、外国人が全部買い占めはせぬかと心配して、普通の店では決して買わないように命令を出してくれと、わが方へ頼んできていたのである。

十三日に、グウェル大佐が旗艦の艦長になって、ユーリアラス号に移乗した。

艦長代理をやっていたアレキサンダーは、病弱のためその地位を退いた。

翌日、私は二人の提督について上陸し、門司という清潔な感じのする小村へ行った。

途中、数名の小倉の人たちに会ったので、海峡に取り巻かれている、砲台への登り路を教えてくれと頼んだところ、彼らは、番所の許可をもっているかと訊ねた。

番所はすぐそばの寺院にあったのだが、この妙な質問に対して、我々は許可をもとめる必要はないのだと言ってやった。

「あれが道ですか」

「さよう。あれが道です」。

そこで、松林をぬけ、苦労して小山を登り、左へまわって、砲台へ下りた。

その砲台は、砲三門を据えるように造られていた。

そこからは、満珠島(訳注=まんじ島)から引島(訳注=彦島)の方まで、海峡のあちこちを、よく見渡すことができた。

この砲台は、大砲を据えつけるには格好な場所だが、丘の中腹を切りぬいただけだから、砲列の内側へ撃ち込まれた弾丸は、非常に高過ぎないかぎり、必ず砲台に落下するだろう。

その辺には、大砲を据えるために切り開かれた場所がいくつもあった。

そこから砲撃すれば、船舶に対して強力な効果があるだろう。

密生した叢林になっているので、梯子は絶対に利かない。

また一門の砲といえども、容易に敵弾を受けないような場所に据えてある。

現代の砲術ではどんなものかわからないが、わが方の機関将校はみな口をそろえて、戦争当時の日本人が地の利を心得ていたら、ここを難攻不落の要害地となすとも容易にできであろうと言っていた。

その日の午後二時に、長州の代表者が到着した。当日は前もって打ち合わせが行なわれた結果、次の人々が藩主の名代となったのである。

この人々の話によれば、藩主は自発的に引きこもって、天皇の思召を待っている。

彼らの用語によれば、恭慎な態度をとっている(ツツシンデ オル)のである。

これは冗談だと思われるといけないから説明しておくが、往時は侍階級の者で、自身、もしくは代理人が上司の怒りをまねくような行為をした場合には、直ちに恭慎な態度をとり、いわば自分の手足を縛って、主君の思召に身をゆだねたのである。

これは第一種非行者の場合の、一種の任意自己監禁である。

しかし、我々としては、藩主が下関まで出向く面倒を免れるための作為的な口実と思ったので、これを聞き入れなかった。

だが、今から思うと、この老藩主は、皇居の守備兵を不敵にも襲った自分の家来の暴挙に恐懼して(また、その失敗を後悔して)、至尊の命ずるいかなる刑罰をも甘受する用意のあることを一家臣が了解して、あえてこれに反対しなければ、声明し、およぶ限りの事をして、反逆の罪を償おうとする気持に駆られていたのだろう。

代表として来た人々の名前は、家老の宍戸備前、毛利出雲、宍戸刑馬、井亭王計と、楢崎弥七郎(訳注=弥八郎=目付、秘書)、伊藤俊輔、波多野金吾で、このほかに私が名前を書き漏らした人がもう一名いた。

これから見ると、備前は完全に公務から隠退したものではなかったらしい。こちらは、両提督が出席した。

会談に入るや、直ちにキューバー提督は、休戦を認めたのは一に藩主が下関に到着するまでの時間を与えるにあったが、藩主が蟄居していることをなぜもっと早く知らせなかったかと問うた。

彼らは、舟の進行がおそくて、そのために昨夜遅くなってようやく着いた次第であると述べ、提督の質問に対しては、長いことかかって藩主に下関へ来るように勧め、全力を尽くして説得につとめたのだが、藩主は終始、これは免れることのできない古来の慣習であると言って、動かなかった。

藩主は天皇の不興を被り、腹心の家来にさえ会うことができない状態にある。

いわんや提督と会見するなどは、到底できないのだ。

自分たちもはなはだ遺憾に思ったのだが、どうすることもできなかった。

藩主は心中、大いに提督と会見をしたがっいるのだが、と彼らは言った。

両提督は、この問題をあくまで追求して、外国側では藩主自らの了解を最も重視するものだということを納得させてから、次の要求を切り出した。

第一、この海峡を通行する外国船に対しては、親切な取り扱いをすること。

石炭、食糧、水、その他の必需品の購入を許し、また、乗組員が悪天侯になやむ場合は上陸を許すこと。

第二、今後砲台は一切新たに築かぬこと。旧い砲台を修築せぬこと。大砲を一切これに据えつけぬこと。 |

この第二条には多少の異論があったが、それは、前回の場合には残されていた逃げ道が、今度の場合には無くなるからであった。

しかし、何の目的で砲台を築くのかときくと、彼らはただ一つ――「外国人と戦うために」という返事しかできなかった。

「それなら、砲台を破壊して大砲を分取った外国人としては、同じ場所に大砲を据えつけることを許さない。この条項は不可欠のもので、譲歩することはできないのだ」と言うと、彼らは、それに同意した。

第三、下関の町はわが方の船に対して発砲したのだから、当然破壊してもかまわなかったのだ。

しかるに、町をそこなわずに残しだのだから、その代償金を支払うべきである。

さらに、藩主は、今回の遠征の費用を支弁しなければならない。

その金額は、江戸にある諸外国の代表たちによって決定されるであろう。

この条項には、日本側の使者は頑強に反対した。

長、防二州は二つとも至って狭小な国なので、米の収入はようやく三十六万石に過ぎない。

そのうち二十万石は家臣の扶養に使われ、その残りは砲台、大砲、その他あらゆる種類の武備に当てられている。

要求額が当方の財源以上のものなら、それに対する支払い能力はないのだ。

この領内には、主君への忠義のために身命を捨てるのを何とも思わぬ者が大勢いる。

講和を望んでいるのは藩主自身であり、藩主は家臣たちの熱狂を抑えるのに多大の困難を感じているのだと。

提督はこれに対し、諸君はあらかじめ代償額を計算に入れた上で、事を構えるべきであったと答えた。

そして、諸君が自ら好んで戦争をしかけたのだから、出された勘定書は支払わなければならないと言った。

日本側は、結局これにも同意したのであるが、驚いたことには、彼らの唯一の目的は長州人の士気がまだ沮喪し切っていないことを私たちに知らせるにあったのだ。

そして、わが方の要求があまり過大である場合には、屈服よりも、むしろ戦うことを望んでいたのである。

我々は最後に、これは一時的な停戦協定に過ぎないのだから、今後外国の代表と日本の政府との間で解決されなければならない長州問題とは全く別個のものだという声明を、草案の中へ入れた。

これは、私の想像するところでは、フランス、オランダ、合衆国から要求が出るかもしれぬ賠償金との関係を考慮して挿入したものだろう。

とにかく、この条項は異議なく同意された。

一通を清書し、二名の家老がそれに署名捺印した。

それから、山口へ行って、藩主の署名捺印を取って来るため、二日間の猶予があたえられた。

前回軍艦を見物しなかった人々は、例によって下甲板や機関室などを案内してもらい、やがてそろって退去した。

十五日に、私の教師を連れて、些細な私的踏査のために上陸したが、そんなことができるほど、事態は静穏に見うけられた。

まず、前日の協定に参加した使者の一人井原主計を訪問し、艦へ来てビートーに写真を撮ってもらわぬかと誘った。

髪を二週間も伸ばしたまま、月代が黒くなっていた教師の林が床屋へ行っている間に、私は一人で市街をぶらつき、林と待ち合わせる場所にしていた料理屋へあがった。

料理屋の人たちは私を丁寧に迎え、二階の部屋へ案内してくれた。

部屋の一方はすっかり開けはなたれて、小さい中庭に面していた。

次の間に、両刀を帯した数名の長州人がいた。

木の濡れ縁にもたれていた一人が私に向かって、あっちへ行けと手を振った。

私は声を荒ららげ、「何を言うか!」とどなりつけた。

すると、彼はすぐにおとなしくなった。

我々の戦勝の威光が、こんなにも大きかったのだ。

林がやってきた。二人は鮑(あわび)を注文した。

料理ができてくる間に、熟した西瓜一つをほとんど全部平らげてしまった。

飽は砂糖で味つけしてあったが、おそろしく硬かった。二種類の酒がでた。

部屋をにおわすために、女中が始終香をたいた。

二人はすっぽんの吸い物と米飯を喫した。

その後も、約一か月の下関逗留中に絶えず上陸したべ町民との間に一度も悶着は起きなかった。

彼らは、いつも丁寧で、親切だった。

協定書は十六日に届けられたが、間違いなく署名調印してあった。

これと同時に、日本側では、士官および乗組員は一定の制限区域の外に出ないこと、特に夜中は上陸しないことを約束させようと、一通の書面を持参し、両提督の署名をもとめた。この文書のことで大きな誤解が生じた。

ジラール師の日本人教師が、これは長州当局の覚書ないしは口上書だと主張したが、私は若輩でもあり、同師のようよ日本語の権威でもなかったので、これに譲らなげればならなかった。

とにかく、みんなで回答書を作り、私がそれを清書して、奉行のところへ届けるため上陸した。

回答の内容は、

「日本側から同意を求めてきた制限事項の主なものは、すでに当方によって聞き入れられている。

その他の事は、前回奉行が来艦した際、イギリス人は番所や寺院に立入るもさしつかえないと言っているので、今さらこのような要求は無用だ。

それに、諸君がこれから何か言ってくる場合は、井原主計が署名捺印した書面を持参する必要がある」

というのであった。

奉行はこの回答書を読むと、

「これは間違いだ。私があなたへ届けたのは、海軍の司令官がわが方へよこすべき手紙の草稿だった」

と言ったので、私は、わが意を得た思いがしてうれしかった。

海峡における海軍の軍事行動の目的が、砲台の破壊と、長州藩主との間の充分な了解の成立によって完全に達成されたので、連合艦隊の主力は間もなく撤退の準備に取りかかったが、万一にも海峡に再び砲台の簗かれるのを防ぐ目的で三隻だけは残すことになった。

私はあとへ残るように命令され、バロサ号に移乗した。

提督が出発する前日、奉行のところから、家老一名と役人二名を横浜まで便乗させてもらいたいという手紙がきた。

この依頼はすぐに聞き届けられたが、この三名の乗客は指定の時間までに到着しなかったので、一日遅れて出発するフランスの提督に頼んだらよかろうと言ってやった。

ところが、彼らはイギリスの軍艦に便乗を頼めと指令されていたため、これを拒み、どうしても他国の軍艦で行こうとしなかった。

そこで結局、あとでバロサ号が彼らを送りとどげることになったのである。

このようにして、二十日に、バロサ号を除くイギリスの軍艦全部と、ジャンビ号を除くオランダの軍艦全部が、内海を航行して大坂へ向かい、フランスの軍艦はあとに残った。

その後私は、バロサ号の士官数名と散歩しに上陸した。

番所を通るとき、そこにいる者に大声で、「帽子をとれ」とどなられた。

私は、「なにを言うか」と言いかえした。

再び、「帽子をとれ。ここは、もったいなくも下関の番所だぞ」という。

こちらは、「なにをばかなことを。もう一度言ってみろ、奉行に言いつけてやるぞ」とやりかえした。

こうして、我々は町へ入って行き、奉行の宅へ行って、熱心すぎて融通のきかぬ番所の番人について苦情を言った。

奉行は叱責すると約束して、その通りに実行した。

その結果、他の士官連中が上陸して、その番所を通ったときには、日本の役人が道路へとび出して来て脱帽しようとし、逆に士官たちの方から、その必要はないと言われる始末であった。

町民たちは、一八六三年(訳注=文久三年六月、アメリカ軍艦ワイオミング号、フランス軍艦セミラミス号、およびタンクレート号が下関海峡で砲撃され、長州側と砲火を交えた)のアメリカ人やフランス人の手柄について大いに腹蔵のないところを話してくれたが、それによって、ワイオミング号のマクドウガル艦長は敵船を撃沈して人家を焼いた自分の業績を非常に控え目に語っているのに反し、フランスの方は、自分たちの勇敢さを大いに誇張していたことが容易に判明した。

ワイオミング号は砲台全部の砲撃をあびたが、町のすぐ近くにいたランスフィールド号(訳注=壬戌丸=じんじゅつまる)と一隻の二檣帆船(訳注=庚申丸=こうしんまる)を撃沈した。

しかるに、セミラミス号は、危険を冒して田野浦より先へ出ようとは、どうしてもしなかったのである。

一般の人々はみな、外国人追放の命令を下したのは大君であると確信していた。

私は市場で、一人の男が、「幕府は二股政策をやっている」と言ったのを耳にした。

幕府とは、事実大君の政府をさす、当時の最も普通の称呼であった。

私は、長州へ行って砲台を破壊するように大君から頼まれたのではないか、と聞かれた。

私は、「いや。大君は、海峡を開くことは自分にはできないと言った」と答えた。

それから私は、その間の事情について自分の意見をのべ、大君は大名と外国人との間に板ばさみになって、両方に矛盾した言質をあたえなければならなかったのだと言って聞かせた。

すると、人々は異口同音に、「ホンマダ」(真実だ)とさけんだ。

その日の夕方、汽船ビクトリア号が長崎から、同地の副奉行と通訳をのせて到着した。

船が下関の町の前を通りかかったとき、副奉行はフランスの提督を訪問し、ついで同船は田野浦湾内に停泊中の我々の付近へ来て投錨した。彼らは、戦争当時の様子を聞くために来艦した。

長州は敗けたのかと聞いたので、そうだと答えると、長州藩主が和睦を乞うためにアメリカ人にあてて書いた最初の手紙の写しを取り出して、小倉の人々から手に入れたものだと言った。

私は、それは嘘だと、ぶっきらぼうに言ったが、相手はその文書をどこから実際入手したのか言わなかった。

彼らは、長州の方では大君から外国人追放の命令をうけたと言い触らしているが、それは嘘だから信じないように提督に頼みに来たのだと言った。

また、長崎の奉行は艦隊が大坂へ向かったことを聞き、下関砲台の破壊の直後に強大な艦隊が大坂の前面へ現われたら、同地に恐慌が起こりはしまいかと心配し、提督と大坂の奉行の間に紛争の生ずるのを防ぐために、わざわざ自分たちを派遣したのであるとも言った。

彼らは、下関を外国貿易のために開くという条約を長州と締結しなかったかと、大変心配そうに尋ねた。

そんな事になれば、長崎の商業が破滅する恐れがあるからだ。

我々は、情報を与えることを一切拒んだ。

長州人を破ってからは、我々は長州人が好きになっていたのだ。

また、長州人を尊敬する念も起こってきていたが、大君の家臣たちは弱い上に、行為に表裏があるので、我々の心に嫌悪の情が起きはじめていたのだ。

そして、それ以来、私はますます大名の党派に同情を寄せるようになったが、大君の政府は我々を大名たちから引き離そうと、いつも躍起になっていたのである。

二十一日に、セミラミス号とデュプレクス号が、タンクレート号をあとに残して、海峡を去って行った。我々数名は上陸して本陣へ行き、艦船に牛を供給してもらえぬだろうかと尋ねた。

役人は、できるだけのことはすると約束したが、しかし当方は一匹も牛を殺したことがないから、それはむずかしいだろうと言った。

また、若干のメキシコドルを日本の貨幣と両替してくれと頼んだところ、長崎の相場で両替すると約束してくれた。

そして、現金の必要に実際迫られているなら、横浜にいる長州藩の代理人へ返済してもらうことにして、一分銀一千を貸すことにしようと言ってくれたので、そうすることに話をきめた。

このように長州人は至って親切にしてくれるので、彼らに友誼(ゆうぎ)を強いるためとは言え、あのように互いに撃ち合ったことを大いに遺憾とせずにはいられなかった。

そして、薩摩人にせよ、長州人にせよ、我々の行為に対して何ら恨みをいだく様子もなく、その頃から引き続いて生じた擾乱と革命の幾年月の間、常に、我々の最も親しい盟友であったという事実は、少なからず注目に値する。

その日は一日中、一人の護衛をも連れずに町中を歩き回わり、海峡のかなたに横たわるシナ海をも瞥見した。

ところで、我々は両刀を帯した二人連れの男に、いささか無礼な態度を見せつけられた。

この男たちぱ我々の方に向かって、ボートに戻れと、手まねきしながらどなったのである。

私が日本語で言いまくると、すぐに黙ってしまったが、ピストルを出して見せたことも多少の効果があったようだ。

ある日のこと、伊藤が商人と称する男を二人連れて、艦へやってきた。

そのうちの両刀を帯し男に伊藤が敬意を払っていることから見て、この二人は高級な階級に属する役人らしく思われた。

彼らは艦内を一めぐり案内されたあとで、いろいろな酒を馳走された。伊藤は、今度の戦争を通じて日本側の死者はわずか七、八名に過ぎず、負傷者の数はその約一一倍だと明言したが、この連れてきた男の話では、死者は二十名に近かった。

伊藤は我々に、下関では長州産の綿、蝋(ろう)、生糸などはもちろん、北部地方や大坂の産物もすべて同様に貿易できるし、多分イギリス市場向けの紙も製造することができるだろうと言った。

また、藩主は外国貿易のために下関を開港することを大いに望んでいるのだが、今、大君と大名全部の連合軍が長州へ侵入しようとしている際だから、長州人の注意は目下ことごとく防備の面に向けられていると付け加えた。

一八六三年(訳注 文久三年)にワイオミング号に撃沈された二隻の船は、その後引揚げられ、萩(はぎ)へ回航されていた。

私は、串崎岬の砲台はもちろん、前田村の砲台まで長府の大名の領地に属しているのを知って驚いた。

この長府の大名も、一族の当主が戦争へ臨むに際して、拱手(きょうしゅ)傍観が許されるほどの独立した力を持ってはいなかったのだ。

前年、オランダのコルベット型艦メズサ号が海峡を通過の際、砲撃をうけたときには、町のうしろの低い丘と、町の前方海上の二つの岬に砲台があったが、同所の大砲はその後、壇の浦と前田紂に移され、これらがわが方の手中におちいる運命に立ち至ったのだ。

小倉領である門司の岬の小さい三門砲台も、長州人が建造したものだった。

彼らは、土地を平らにして、兵営の造築をやりだしたが、藩主が京都の画策に失敗して、自領の防衛のために領内へ兵を撤収しなければならなくなった時に、小倉の人々によって破壊されてしまった。

ある日、我々はボートに乗って、小倉へ出かけた。

上陸して町の中を歩くつもりだったが、門のところで一時間半も待たされた。

何度も門を開けると言いながら、ついに入ることを拒絶された。

実際、門を開けるには開けたのだが、二人の男が出て来て、小倉は条約港でないから、入れるわけにはゆかぬと言ったのだ。

小倉人のために敵を破ってやったのに、あとで、こんな不親切な取扱いをするとは忘恩もはなはだしいと、私は散々文句を言ってやった。

住民が集まってきた。

上陸すれば、寄ってたかって乱暴を働いたであろう。我々としても、無理に入るつもりはなかった。

この月の終りごろ、艦内から天然痘が出たので、グウェル大佐が旗艦に転じて以来臨時に指揮をとっていたW・H・カミングズは、必要な準備ができ次第横浜へ向けて出港することに決めた。

そこで二十七日に、長州の当局に対し、軍艦の内海通行に要する水先案内人を一名頼み、また三艦の艦長らが明日井原(いばら)を訪問する旨を通告した。

この訪問は、横浜への航行の打ち合わせをするため、井原、その他二名の役人との間にあらかじめ約束しておいたのであった。

私はその通告書を持って上陸したが、用をすませたあとも陸にのこって、伊藤と会食した。

伊藤はわざわざヨーロッパふうの食事を用意しようと、大いに骨折っていた。

まず、長さ七フィート、幅三フィート半の食卓をつくり、外国ものの生地で、少々粗いが少しは見れるような布をその上にかぶせ、よく切れる長いナイフと、凹みの少ない、平ぺったい真鍮のスプーンとを置き、一対の箸をその脇に添えた。

四品の皿がでた。

最初の皿は煮たロックフィッシュ(くろはぜ)の料理で、切るのに大変苦労した。

その魚の頭にとがった箸をさしこみ、スプーンで肉を剥(は)がして、まあ何とかやってのけた。

食卓には醤油、米飯 盛った大丼(おおどんぶり)、荒ら塩を盛った小皿などがあった。

二番目に出たのは鰻(うなぎ)の焼いたやつ、それにつづいてすっぽんのシチュー。

その両方とも大変にうまかった。

だが鮑(あわび)の煮たのと、その後に出た鶏肉の煮ものは全くお話ならなかった。

切っ先のないナイフで鶏肉をどうして切るかが問題だった。

それにナイフの刀身は今にも柄から抜けそうだ。

私はそれを断念して、鶏の胸からとった薄い肉片を連れの者にすすめた。

つぎに、米でつくった甘いビール(味醂=みりん)につけた未熟な柿を、皮をむいて四つ切りにしたのが出たが、これは素敵にうまかった。

この饗応は、日本のこの地方で洋風の食事を出した最初のものだったに違いない。

あるいは、日本の国内で最初のものだったかもしれない。

横浜へゆく日本人の一行は、井原と、参政の杉徳輔、一名の秘書と伊藤、それに四人の召使ということに決定し、一行はバロサ号とジャンビ号に分けて収容された。

我々より先に出発するはずのタックレート号は、一行の半数しか収容する余地がなかったし、それにこの連中は長く離れ合っていることを望まなかったので、我々と同船することになったのである。

十月四日にボクサー中佐のレースホース号が、わが艦と交代するため到着した。

井原と、その秘書の山県圭蔵(訳注=山県半蔵)と、我々とが、その翌朝出帆したのである。

わが海軍の軍事行動の大成功と、長州藩主との間の協定成立の報は、直ちに横浜にいた諸外国の代表へ伝えられた。

代表たちは直ちに大君の政府を訪うて、伊藤からもらった京都の命令書の写しを証拠に、大君の政府が長州と共謀していた明らかな事実について弁明を要求した。

その弁明が薄弱だったので、外国の代表たちは難なく閣老を説伏し、長州が当然支払うべき戦争の賠償金はその額を問わず大君側で支払うか、さもなくば瀬戸内海の一港を通商のために開くということで、大君の政府の承諾を得たのである。

わが方は後日に至り、実際に賠償金を受取ったのであるが、それはむしろ大君側から四か国およびその外交代表者に無理に押しつけた形のものであった。

R・オールコック卿に関するかぎり、敗北した長州の大名、あるいは代わって責任をとった大君の政府に対し賠償金を強要したという非難は全くの冤罪(えんざい)であり、そして確かにそれに違いなかった。

卿の主要な目的は、敵意を有する諸大名が開港以来天皇の名をもって絶えず行なってきた外国との通商反対の運動を終熄(しゅうそく)させるため、天皇の条約批准を獲得するにあったのだ。

そして、今や反対運動の二大張本人である薩摩と長州が正気に戻ったのであるから、大君の政府が条約の責務遂行を衷心(ちゅうしん)から願うなら、大君の権威で日本全国を強制的に新しい対外政策に従わさせることも容易であると考えたのである。

賠償金の取り決めをしたことは、一に大君の政府を経済的に圧迫して天皇の条約批准を行なわせ、その結果として通商関係を拡張させるための一手段たるに過ぎなかったのである。

井原の一行は十月十日に横浜に到着した。

そして、その日にラザフォード・オールコック卿と合衆国公使のプリュイン氏に面会することができた。

外国代表が彼らに面会を許したことは、長州の大名に対し、諸外国は何らの敵意をも有しないことの確証であると思われた。

また、一行は、外国代表が賠償金の支払いを大君に要求するつもりでいることを知って、安堵の思いをしたに違いない。

そして同時に、長州が下関海峡の永久的武装解除と外国船厚遇に関して締結した協定を誠実に守るということが、両者間にはっきり了解されるに至ったのである。

この問題に関する長州のその後の行動には、何ら不都合なことはなかった。

天皇の反逆者、大君の敵と宣告された藩主の家臣たちが、大君の領地である横浜の港に上陸したことは多少奇妙ではあるが、彼らの訪問は私の記憶するかぎりでは、干渉や妨害も及ばぬ外国人居留地内に限られたのであった。

そして十四日には、ターター号が出港したので、それに便乗して郷国へ帰って行ったのである。

top

****************************************

|