|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

3 にがい現実の味

「盆のような、まるい月が西の海に沈みつつあった。 そして深紅の太陽が東のほうに顔をのぞかせた。

金波、銀波がきらめく海南島の三亜港はまるで絵のように美しかった。

軍艦が船団の左右に二列にならんだとき、二〇隻の輸送船上の将兵は船首のほうを見た……

これこそまさに、つぎの世紀のための国民の運命を決する行進加入点(各部隊が停止することなく所定の行進順序に入って行進を続行する点)だった。

サイはついに投げられた。」 |

辻中佐は十二月四日夕刻、山下の輸送船団が三亜港を出航した光景をこのように記した。

彼の感情は、うたがいなく第二十五軍の多くの将兵の気持を代表していた。

四日の夜から五日朝にかけて航海はなんの事故もなくつづいた。

夜が明けると、まもなく護衛中の航空機の一機から信号があった。

「南支那海に敵影を見ず」

そして、この報告は他の数通の信号で確認された。

しかしながら、一〇〇〇(10時00分、以下同じ)、「竜城丸」に乗船している山下ヘ一通の通信がとどけられた。

それは、あんまり、いい気持のものではなかった。

「敵潜水艦サイゴン沖一九六マイル、速力一〇ノット」――しかしこれはあとで間違った警報だとわかった。

つぎの事件は六日一三三〇までおこらなかった。

そのときイギリス機が一機、輸送船団の側方を飛んだ。

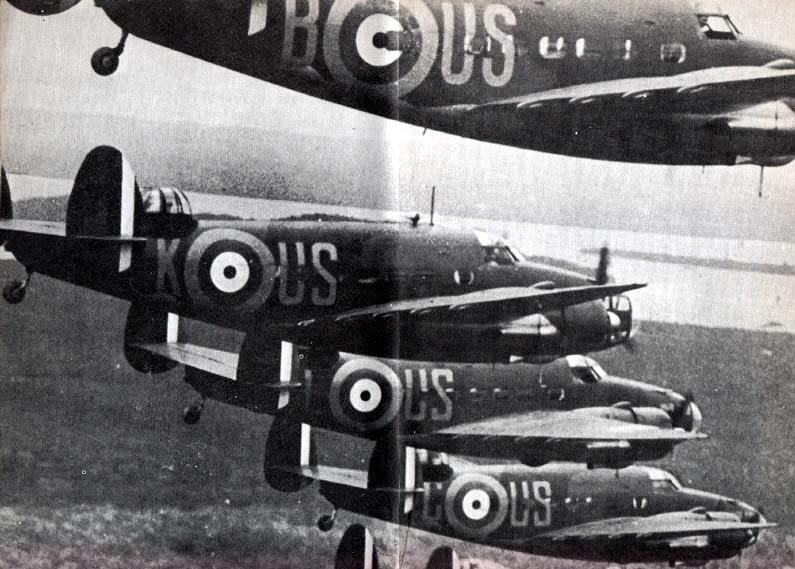

これはコタバルからきたハドソン偵察機だった。

戦闘機が攻撃したが、うまく逃げられた。

山下が推測したように偵察機は愉送船団の大きさ、針路、速力にかんする情報を送った。

そして英の攻撃が予期された。

しかしいま、山下は幸運だった。

雲があつくなり、スコールがやってきて視度をちぢめたので、偵察は不可能になったのだ。

一九〇〇、船団は計画どおり大きく北へ針路を変えて、シャム湾へ航行しているようにみせかけた。

そして翌朝再び針路を変えたとき、空は依然雲でおおいかくされ天候は悪化した。

しかし一〇一〇、山下は小沢海軍中将からの信号を受領した。

「上陸作戦は計画のごとく進行可能なり」 |

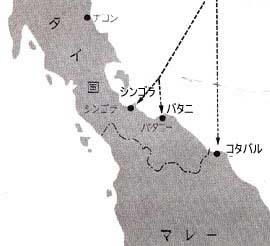

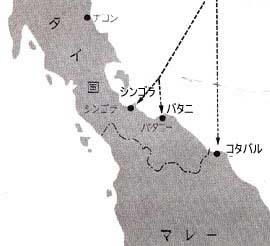

日本軍の上陸目標、シンゴラ、バタニ、コタバル

シンゴラ近くの海岸を漁船で行動中の日本上陸部隊

|

1 波浪をついてコタバル上陸 top

天候によってもっとも影響をうけたのは、コタバルの上陸だった。

そこは佗美(たくみ)少将が指揮をとることになっていた。

旗艦を経由して中継された信号では「波は現在一メートルの高さにたっしているが、全般の状況は良好」とつたえた。

八日朝ずっと早く山下は、夜半直前、佗美と彼の部隊をはこんでいる三隻の輸送船は護衛艦とともに海岸の沖合に投錨したことを知った。

彼に報告されなかったことは、彼らは所定の地点より一八〇〇メートル南方のところで、第ハインド旅団の大砲の真正面に位置していたということだった。

佗美の回想によれば

「東方海上に卵形のにぶい光りがあった。はげしい風が吹いていた。そして私はそれが無線機のアンテナをひゅうひゅう鳴らしているのをきくことができた。波高はいまや二メートルにたっした。」

波がそれ以上高くならなければよいがと思いながら、佗美は作戦参謀たちの研究によれば、この波の大きさは最大許容数だったことを思いだした。

現在吹いている風より、すこしでも強く吹いたら、大混乱がおこりかねなかった。

実際、大混乱がおこったのだった。上陸用舟艇をおろす仕事は予想以上に困難だった。

そして、それらが、いったん水中におろされると、舟艇ははげしく回転をはじめ、輸送船の舷側から勢いよくはなれるかと思うと、また船にはげしくぶつかった。

この激動で押しつぶされるのではないかと、おびやかされた兵たちは、暗闇のなかで金きり声や悲鳴をあげた。

佗美の言葉を再び引用すると

「彼らは救命胴衣で行動がじゃまされたばかりでなく、小銃、軽機、弾薬、装具で自由がきかなかった。上陸用舟艇にとびおりることはとても困難だった。そして我々の上陸点へ向けて前進させることはさらに困雌だった。ときどき兵が悲鳴をあげながら海中に落ちこんだ。そしてに兵たちが彼を引きあげた。」

那須大佐(歩兵第五十六連隊長)の指抑下にあった上陸用舟艇の第一攻撃波をおろすのに一時間かかったことは、このような状況下においては驚くにあたらなかった。

彼は三角波の立っている海上で、佗美からの“前進”の灯火信号がくるのをしんぼうづよく待っていた。

それを確認してから、彼は号令をくだした。佗美はつづける。

「上陸用舟艇は海岸へ向けて四列で突進した。私はエンジンの音を波の上にきくことができた。ついで海岸のヤシの木のあいだに赤い灯火信号が二回きらめいた。これにひきつづいて七ヵ所以上のところで小銃火が起こった。ついで大砲と機関銃の射撃がはじまった。敵は勢ぞろいしているようだった。」

2 勇敢な佗美(たくみ)部隊、内陸深く top

○二〇〇、第二攻撃波がまだおろされないとき、イギリス空軍が上空へ現れて船団を爆撃した。

これは海軍の護衛司令官の心をひどくかき乱したので、彼は佗美に作戦の中止方を信号した。

佗美はすでに上陸している部隊を呼びもどすことはできないこと、どのみちあとの攻撃波もあろうし、○六〇〇までには輸送船からはなれることを指摘して上陸中止を拒絶した。

それまでは危険を甘受せねばならなかった。護衛司令官はしぶしぶ折れた。

しかし数分後、佗美と彼の司令部をはこんでいる「淡路山丸」に爆弾が命中し、船は傾きはじめた。

佗美は一隻のランチを呼んで他の輸送船へ移乗しようとしたが、途中で考えを変え、まっすぐ海岸へ向かった。

これは勇敢な決心だった。

そして彼の“歓迎会”は荒っぽいものだったので、当初には、彼は後悔する理由があった。

それを彼はこう記述している。

「その小艇が海岸へ乗りあげるまでに、多くの将兵が戦死または負傷した。多くのものが水中にとびこんだ。そして岸へ向かって泳いだ。敵の陣地は水ぎわから九〇メートルのところにあった。そしてそれらの防衛拠点は鉄条網がめぐらされていた。彼らの砲はまっすぐわが方に向けられていた。」

佗美が見ることができたように、他の上陸用舟艇は防衛拠点の直下でもっと困難な海辺に乗りあげた。

多数の兵が機関銃の猛射の下でつぎつぎに倒れた。海はいぜんとして荒かったので、彼らが舟艇から海中へとびおりたとき身体の平衡が保てなかった。

多くの兵は乾いた土地へ向けて数メートルよじのぼろうとしたとき殺された。

「全海浜にそって最大の混乱がおきた。しかし部隊の各級指揮官はもしその場にとどまっていたら、一人のこらず殺されることがわかった。そこで「前進」の命令をくだした。将校たちは内陸へ向かって突進した。そして兵たちがそれにつづいた。それから軍隊は敵の陣地の背後にまわりはじめた。そして鉄条網の下の砂を掘りぬいた。我々はまた手榴弾を使った。」

と、彼は記す。

3 山下奉文、シンゴラに上陸 top

○四〇〇ごろになって山下は初めて佗美から新しいニュースを受領した。

これはきわめて簡潔な信号だった。

「○二一五、上陸に成功せり。」

そのとき山下は○○三五にシンゴラ湾に到着した船上にあった。なんの抵抗もなかった。

そして軍隊は行進隊形で下船した。山下は○五二〇に上陸した。そして、彼の日記には、こう書かれている。

「○八〇〇、総督官邸に入り、警察の武装解除を命ず。一三〇〇、タイ国政府と和解協定の妥結に成功す。二三〇〇、わが軍のタイ国通過を許可する正規の手続きを完了す。」

タイ国政府は、もちろん、おとなしく日本軍のいうことをきくか、それとも彼らの国を破壊されるのを見るかの二者択一しか方法はなかった。

山下が“正規の”と記述しているのは、無遠慮な要求にすぎなかった。

山下がそのようなことに忙殺されている間、第二十五軍の参謀たちはマレーへの南進のため精力的に準備していた。

辻中佐(作戦参謀)は民間人避難民やタイ国兵に偽装した軍隊をトラックに満載した。

そしてイギリス軍の爆破前に重要な橋梁を占領するため、国境を越えて突進させた。

そのころはもう山下は真珠湾にあるアメリカの海軍基地にたいする空襲が成功したことをきいていた。

彼は、太平洋における制海権は、いまや日本の手に帰したことを知った。

そしておよそ数時間で彼は全マレー半島とシンガポール上の制空権を自分のものとするだろう。

その間、松井の第五師団はシンゴラ・アロールスター、パタニークロウの二本の幹線道路を使用しつつ、戦車縦隊に先導されて南方へぞくぞく前進中だった。

彼らの目標はケダ州にあるジットラだった。

ここはカンガル道路と主幹線道路との接合点にあたり、西海岸よりにあった。

ジットラは、事実上、全作戦のカギだった。

4 ぼんやりしていた英首脳部 top

|

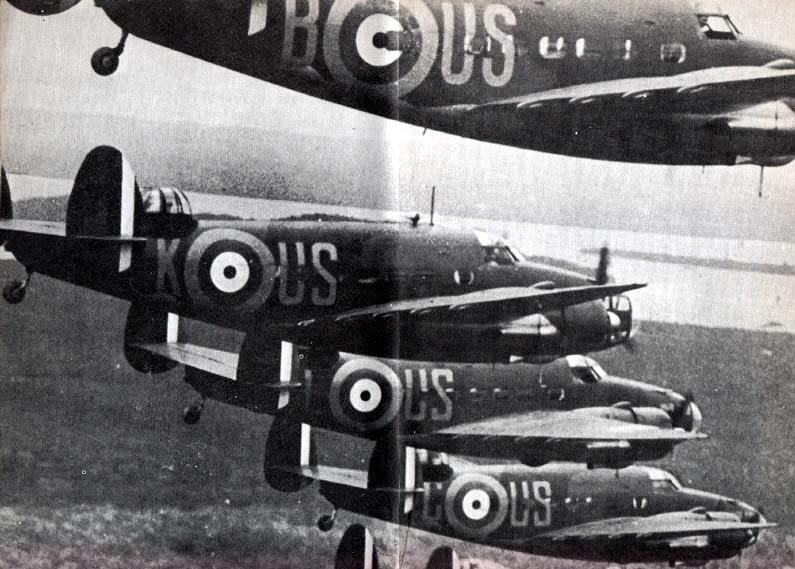

訓練飛行中の豪州空軍のロッキード・ハドソン機

|

こんどはイギリス人が見た戦争の最初の数時間を見てみるときだ。

支離滅裂、混乱、優柔不断で、これほど、けがされた記録というものはざらにあるものではない。

現実は、にがにがしい緩慢さで現れてきた。

マラヤ・トリビューン緝の日曜朝刊版はトップ全段抜きの見出しを掲載した。

「二七隻の日本軍輸送船がカンボジア岬(カモー岬)沖で目撃された。」

これは、インドシナの南端だった。

そして下段に引用されたロイター電によれば、これらの船舶はタイ国またはマレーあるいはその両方へ向かい西方へ航行中だった。

その新聞の編集者でヨークシャー出身のジェームズ・グローバーにとり、そのニュースはただ一つの意味だけがあった。

戦争だ。しかしながら、ブルック・ポッパムは、戦争とは思っていなかった。

そして、彼はすぐ電話でクローバーに抗議して |

シンガポール:1941年10月在留邦人、日本へ向けて出発

|

「そのような人騒がせをするものの見解を印刷することは、不適当だと考える。そのニュースの価植はトリビューン紙が書いている半分ほども重大ではないと考える」といった。

あきらかにこの見解は、ヨーロッパ人地域社会の大部分の人々だれもがもっていたものだった。

というのは、クローバーが気にいりの日曜の朝の会合所であるシー・ビュー・ホテルに出かけたとき、そこには実業家、軍の将校、文官、そして彼らの夫人たちが、ステンガやギムレツ(カクテルの一種)を飲みながらのんびりくつろいでおり、いっぽう、中国人のボーイたちは慎重にテーブルからテーブルへ動きまわっており、そしてオーケストラはウォルト・ディズニーからの抜粋“白雪姫と七人の小人”を演奏していたからだった。

軍の司令官たちはそのホテルに入らなかった。

しかし、彼らが大急ぎで対応策を講じていたとはいえない。

十二月六日、ハドソン偵察譏からの報告をうけとったとき、ブルック・ポッパムは“闘牛士”作戦を発令しなかった。

しかし、たんに“第一級警戒準備”体制を命令しただけだった。

それで第十一インド師団の軍隊は季節風の雨にびっしょり濡れながらタイ国境の彼らのキャンプにそのまま待機していた。

パーシバルはあとで、彼の急送公文書のなかで書いた。

「日本軍遠征部隊がタイ国へ向かっていたという見解によって、警報を出す適当な理由があった。」

七日夕、他の航空機が、一隻の日本巡洋艦が真西に航行中だと報告した。

そのあとで、四隻の駆逐艦と、軍隊を甲板に満載した一隻の商船が南へ航行中との報告があった。

しかし、依然として警報は発令されなかった。

すでにタイ国駐在日本大使は政府当局に面接し、山下の軍隊がタイ国を通過してマレーへ行くことを要求したが、イギリス公使館も、またイギリス情報部さえもそのことをかぎつけなかった。

シェントン・トーマス卿が、戦争が実際にはじまった、ときいたのは、八日、○一〇〇直後だった。

パーシバル将軍は、フォード・カンニングの彼の司令部から敵の上陸がコタバルではじまったというニュースを知らせるため総督を電話で呼び出していた。

ある話によれば、トーマスはいくぶん不用意に答えた。

「なるほど、きみは、あのちっぽけなやつどもを押し出してしまうだろうと思うがね。」

それから、彼は電話で、全日本人男性をかりあつめるべきこと、また保全計画を実行に移すことについて訓令をあたえた。

三時間後に他の電話があった。こんどは空軍司令官プルフォード空軍少将からで、彼は敵の航空機はシンガポールからわずか四〇キロにあるというニュースを知らせた。

○四一五、最初の爆弾が落下しはじめた。

空襲がおわったときまでに六一人が殺され、一三三人が負傷した、彼らの大部分は中国人居住地区にいた。

空襲はトーマスと軍の司令官たちの双方にショックだった。

パーシバルは敵の航空機が一〇〇○キロはなれた、仏印よりも近くにいたことさえ知らなかった。

それでコタバルからのニュースの受領と、空襲の開始のあいだの時間が空費された。

灯火を薄暗くしたり、消灯したりすることについて、なに一つ指令があたえられなかった。

そして街灯は全部あかあかとついていた。それらはガス灯だった。

そして一灯ごとに長い棒を持った男が点滅しなければならなかった――その操作には何時間もかかった。

行政上のちんぷんかんのすばらしい例として、シェントン・トーマス卿が書いた「第一級警戒準備の布告は灯火管制を必要とするものにあらず」がある。

だれでも、どうして、彼がそのような指令を出すことに、いったい、くよくよせねばならなかったのかといぶかる。

5 初戦のつまづき、十時間ものロス top

シンガポールに民間人たちの混乱があったとしたら、ずっと北部では軍の混乱があった。

コタバルでの上陸を知って、ブルック・ボッパムは、第十一師団は側面を包囲されたことを発見するだろうから、“闘牛±1作戦を開始するのは全く役にたたぬと決心した。

それで、彼はその作戦を中止し、軍隊に防御任務に従事するためジットラヘ後退するように命じた。

軍隊は――ここでのべてさしつかえなかろう――憤激させられ、そして士気を阻喪させられた。

彼らは経験が浅く、基礎訓練に欠けた。ジャングル戦における特殊訓練はいうまでもなかった。

そして多くの部隊には最優秀の下士官がいなかった。

彼らは新しい部隊の訓練を援助するためインドへ送りかえされてしまっていた。

ブルック・ボッパムと国境にある軍隊とのあいだには長い指揮系統があった。

そして現時点において、それは多少ほそく思われた。

そもそもブルック・ポッパムはパーシバルを発見できなかった。

後者はこの時期をえらんで、立法議会に状況を通知するため司令部をはなれることにしたのだった。

ひとたびパーシバルがみつかると、彼は事務所へもどり、民間の通信線に戦線への通話を申しこまねばならなかった。

命令は一三〇〇まで第十一インド師団のマレー・ライオン師団長へ到達しなかった。

このことは貴重な時間が空費されたことを意味した。

軍隊が結局ジットラヘもどったとき、そこの塹壕は水びたしとなり、役にたたぬことがわかった。

そこで彼らは再度壕を掘るはめになった。

うしなわれた一〇時間は戦闘開始前でさえ、日本軍にジットラにおける勝利をあたえたようなものだった。

しかも、そもそも、“闘牛士”作戦の全体の概念は不完全に考え出されたものだった。

公式戦史は「迅速な決心にたいする必要がマレー軍司令部において明らかに認識されなかった」とおだやかに観察している。

これはもちろん、作戦自体がぐらついていることについての、ひかえめな言葉である。

敵がまぢかにいるとき、もし指揮官が迅速な決心をあたえられなかったら、兵は彼のことを何というだろうか。

だれもブルック・ボッパムにおおくを期待していなかった。

そしてパーシバルは、彼の戦闘における個人の記録と参謀将校としての成功にもかかわらず、彼は兵の指導者ではなかったという最初の示唆をあたえた。

これからのちは、それが、だんだん裏付けられていくことだろう。

6 滑走路を破壊できずに退却 top

シンガポールにおける混乱、そして国境における混乱、すでにコタバルで混乱があった。

ケイ准将の第八旅団のインド人部隊は、おびただしい地雷が敷設され、厳重に鉄条網がはられた、彼らの防御陣地の後方で、非常な勇敢さで戦い、敵に多大の損害をあたえた。

しかし○四〇〇までに日本軍は二つの拠点の確保に成功した。

払暁に彼らが着々とその占拠範囲を拡大しつつあったとき、旅団長はパタンから海浜にそって東方へ移動するはずだったドグラ・フロンティア・ライフル銃隊(インド西北辺境にある好戦的ヒンズー族よりなる)で反撃することを決心した。

いっぽう飛行場のちかくに位置した大砲が支援射撃を行うことになった。

河川と沼のようなクリークで切断された地形は行動困難で、反撃は失敗におわった。

ドグラ部隊は海辺のそばで依然、固守しつづけた。そしてそこの状況は混乱してはいたが、まだたぶんに希望がもてた。

その日、一日中、飛行場はひんぱんに銃爆撃をうけた。

ついで一六〇〇ごろ、日本軍が海岸の防御施設をそっくり突破して、飛行場の周辺にはいった、という流言がとんだ。

たぶん、それは数発の流れだまが飛んできたので戦闘経験をもたない軍隊が、かるがるしく、そう思いきめたのが原因らしかった。

もっと重要なことは、一人の将校――その人物はまだ確認されていない――が“破棄計画”が行動に移されることになったと命令をくだした。

そこで、時をうつさず建物に火がつけられた。そして地上勤務員は彼らの車両に乗りこんで撤退した。

これを知って飛行団長とケイ准将は大いそぎで偵察をおこなったところ、飛行場周辺には日本兵は一人もいないことが判明した。

しかしすでにおそすぎて、兵を呼びもどすことはできなかった。

もっとわるいことは、なお爆弾と燃料の貯蔵を破棄し、滑走路を使用不能にせねばならなかった。

航空機は空軍司令部の命令で、すでにクアンタンに撤退させられていたので、敢然として海浜を固守しているインド部隊は、全く空中援護があたえられなかった。

つぎの行動は不可避だった。

さらに多数の日本軍の輸送船が海岸沖に到着したとき、ケイ准将は後退を決意した。

日本軍はちょうど二四時問で橋頭堡を確保した。

さいわい第七十三野砲兵中隊が飛行場へ行き、零距離射撃を行って貯蔵燃料に火をつけた。

しかし滑走路は使用可能だった。

7 戦線をはなれていたヒース将軍 top

暗くなってから、砲兵は高射砲とともに、たいした困難もなく退却した。

しかし第一線の三個大隊は豪雨のなかをクリークや沼をもがきながら進み、困難な時をすとした。

数マイルくだった内陸で防御線を占領した彼らは、はげしい追撃砲をうけたのち歩兵に攻撃され、包囲される危険を避けるためやむなく再び退却した。

ゴンケダとマチャンの飛行場は放棄された。

十二月十一日までにケイは彼の旅団をマチャンの南方をはしっている鉄道をはさんで集合させた。

そして、ここに堅固な防御陣地をつくった。

しかしながら、ケイの師団長のA・E・バストウ少将は上官のヒース将軍にたいして、中央マレーのクアラリピスヘ退却する許可をもとめた。

彼の指摘した理由は、同旅団の主任務は北部にある諸飛行場を防衛することだったが、いまやこれらは占領されてしまったので、同旅団の細い背後連絡線を短縮すべきだというものだった。

ヒースは、こんどは自分がパーシバルからの許可をもとめた。

しかしヒースは、探されたときまたもや不在だった。

ヒースは司令部をはなれ、汽車ではるばるシンガポールまでもどっていた。

公式戦史家は「彼がこの重大時期に戦線にいなかったことは不適当だった」といっている。

不適当どころのさたではなかった。それは将たる器のなすことではなかった。

空中戦は地上戦闘よりも、いっそうひどかった。

シンゴラ爆撃のため派遣された一爆撃部隊は、すこしばかりの成果をあげたが、敵戦闘機のため大損害をこうむった。

英空軍(RAF)は北部の諸飛行場にたいして有効な空中援護をあたえることができなかった。そして警報組織は全く不充分なことが立証された。

なんども航空機は地上で敵機に捕捉された。 |

第3インド軍団司令官

サー・ルウィス・_ヒース中将

|

そして十二月八日だけで、北部の飛行場から行動している可動機数は、一一〇機から五〇機にへってしまった。

シンゴラ周辺の飛行場および北部諸飛行場から、彼らが再び運用されるようになるまえに、日本軍は、すみやかに彼らの航空部隊を増強した。まもなく大空は彼らのものとなることだろう。

混乱と崩壊のこの雰囲気のなかで、流言と誤報とが、さらに増大していったことはおどろくことではない。

これらの最大なものは、シンガポールの北方三二〇キロ、東部海岸上のクアンタンヘ日本軍が上陸したというものだった。

その次第はこうだった。

8 偵察機ついにZ部隊を発見 top

|

Z部隊のイギリス巡洋戦艦「レパルス」 (上)とイギリス戦艦「プリンス・オプ・ウェールズ」(下)

優秀な軍艦だったが、空母がまだジャマイカ島で修理中だったため、彼らは空中援護が受けられなかった

|

八日の正午すぐあと「プリンス・オブ・ウェールズ」「レパルス」および川旋の駆逐艦からなるZ部隊司令官トム・フィリップス提督は、彼の旗艦上で会議をひらいた。

シンゴラとコタバルに敵上陸の情報がはいってまもなくのことだった。

フィリップスは戦闘機の援護がえられるなら、イギリス海軍は、日本軍輸送船とその護衛艦を粉砕できるという意見をのべた。

ともかくもZ部隊はそのような重大時期に漫然として、何もせぬわけにはいかなかった。

そこで一七三五、灰色の軍艦はシンガポールを出航し一路東北へ航行した。

提督は出発直前、英空軍からシンゴラ沖で戦闘機の援助が、はたしてあたえられるかどうか疑問だと警告された。

そしてその翌日、彼は北部マレーの諸飛行場がうしなわれたことを知った。

フィリップスは、もし彼の部隊が九日じゅうに敵機に発見されなければ、任務を遂行すべきことを敢然と決心した。そして一六○○、針路を真北にとるよう命令した。

このとき空は雲がひくくたれこめ、はげしい雨をともなうスコールがあった。

しかし二、三時間後、空が晴れた。ついで日本軍航空機三機が視界にはいった。

奇襲のあらゆる希望はたたれた。

そして空中援護をあたえられないZ部隊は、目標にたっするずっと以前に、日本軍飛行隊のはげしい攻撃にさらされることは必定だった。

それで二〇一五、フィリップスは危険が大きすぎると決定し、しぶしぶシンガポールへ引き返すべく方向を変えた。

そのときクアンタン“上陸”のニュースをつたえる信号を接受した。提督は行動をとらねばならぬと決心した。

夕方前に彼が北方に航行中なのを見たので、日本軍は、彼がよもや南方のクアンタンヘ行くとは考えていないだろう。

したがって奇襲成功の公算はきわめて大きいと判断した。それで十日の○一〇〇直前、フィリップスは再び針路をクアンタンヘ変えた。

しかし提督は「プリンス・オブ・ウェールズ」と「レパルス」によって日本軍が上陸計画をだいなしにさせられてはならぬとする、日本軍の行動と決意を過小評価した。 |

Z部隊司令官トム・フィリップス提督(右)と参謀長ポリザー少将

英海軍の虎の子のZ部隊艦隊が日本海軍機に撃沈された

|

潜水艦が九日早朝、Z部隊を発見した。そしてその針路と速力の詳細を報告した。

近藤提督はただちに第七(巡洋艦)戦隊にたいし、フィリップスの部隊を要撃するため西南方に向かい急行するよう命令をくだした。

海軍の第二十二航空戦隊の航空機が魚雷を搭載して夜間攻撃のため出発した。

しかしZ部隊が針路を変更していたので、彼らを発見できずにサイゴンへ帰投した。

しかし十日○ニー○になって、他の潜水艦がイギリス艦船を発見し、魚雷五本を発射したが一本も命中しなかった。

激怒した近藤提督は、彼の軍艦はフィリップスを捕捉できないとさとった。

そして第二十二航空戦隊に払暁攻撃を命じた。

戦隊司令は信号を接受すると、ただちに偵察機一二機を発進させた。

そしてちょうど一〇三〇まえに、そのうちの一機がフィリップスを発見した。

艦をずっと見ながら、その操縦士は司令部に報告した。

いっぽう払暁前、水平爆撃機三四機、雷撃機五一機からなる攻撃部隊は空中にとびたっていた。

彼らは確信をもって、海を渡って西南へばく進した。

9 「プリンス・オブ・ウェールズ」沈没 top

|

「レパルス」の最後

|

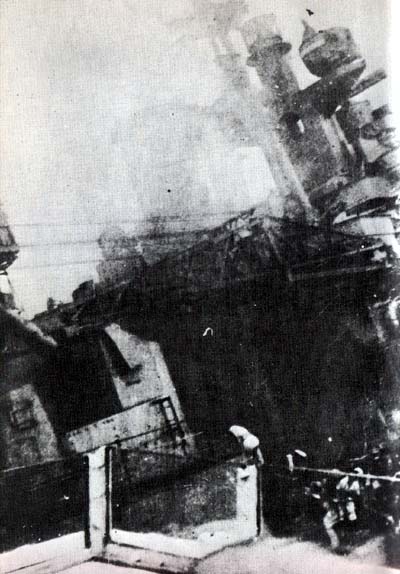

戦艦「プリンス・オプ・ウェールズ」三個の魚雷が命中して転覆しつつある

|

その間、フィリップスとZ部隊はクアンタンヘ向け航行中だったが、○八○○、同地に到着した。

侵攻艦隊の徴候は何も発見できなかったので、すこしまえ遠くに発見された数隻のはしけを調べるため、北方と西方の掃海をやってみることにきめた。

一〇〇〇、敵機の報告を受信した。

そして二〇分後「レパルス」乗組のレーダー操作員が、彼のスクリーンにいくつかの斑点が現れたことを報告した。

航空機は南西(南東?)から近接しつつあった。一一〇〇までに九機が上空に見えた。

そして「レパルス」にたいして整然たる高々度水平爆撃をおこなった。

精密度は良好で爆弾は両側至近距離に落下した。そして一個は甲板の真上に落ちた。

しかしさいわい装甲板を貫通するにいたらなかった。正午前、雷撃機の一飛行隊がやってきた。

そして二隻の大主力艦は「魚雷の航跡を避けるため」ジグザグ機動をはしめた。

「レパルス」は成功したが「プリンス・オブ・ウェールズ」が舵を左にとったとき二回の大爆発がおこった。

同艦のスクリューはすぐ回転がとまった。

そして艦は操作不能になった。数分後、同艦は左舷にかたむいた。そして速度は一五ノットに落ちた。

一二一〇、同艦の艦長は「われ操艦不能となる」と信号した。

その間「レパルス」は水平爆撃機と雷撃機双方のはげしい攻撃をうけながらも、テナント艦長は絶妙な操艦ぶりを発揮して、その両者からの攻撃をまぬがれるのに成功した。

いよいよ多数の航空機が集中した。

「プリンス・オブ・ウェールズ」にはさらに三本の魚雷が命中した。

それから「レパルス」の番だった。航空機が四方から一波また一波襲いかかった。

魚雷が命中するのはもはや時間の問題だった。機動力を失ってしまい、同艦は再三、命中弾をうけた。

舵がきかなくなった。

そしてテナント艦長は、状況は絶望であることをさとり、乗組員は甲板に出ること、そしてボート降下を命令した。

つぎにおこったことは、彼の言葉で、もっともよく語られている。

「兵たちはそのとき甲板へ殺到しつつあった。彼らは、みな二四時間まえに、救命具を携行し、または装着するように命令されていた。艦が左舷に三〇度かたむいたとき、私は艦橋の右舷側を見わたした。そして指揮官と二、三百人の兵が右舷側に集まっているのを見た。私はすこしの恐怖や不軍紀の徴候も見いださなかった。私は艦橋から、彼らが艦のため、非常によくたたかったことをのべ、そして彼らの幸運を祈った。艦は六〇〜七〇度左舷に傾斜したまま、すくなくも一分半か二分間浮いていた。それから一二三三、転覆した。」

「レパルス」の士官六九人、下士官兵一二四〇人のうち、それぞれ四二人と七五四人が駆逐艦により救助された。

多くの者はすでに戦死しており、のこりは溺死した。

その間、甲板は波で洗われながら、さんざんにたたかれた「プリンス・オブ・ウェールズ」は爆撃機に再三攻撃されながら、北方へ航行していた。一三〇〇までに同艦は沈没しはじめた。

そして艦長は総員退艦の命令をくだした。士官二〇人、下士官兵三〇〇人をのぞき全員が救助された。

しかしフィリップス提督とリーチ艦長の姿はどこにもなかった。

たぶん、彼らは救助されたがらなかったのだろう。

空中援護のため派遣されたバッファロ飛行隊がシンガポールから到着したとき、海面には破片がちらばり、水兵たちは水中に浮かんで駆逐艦に救助されるのを待っていた。

あとで操縦者が報告したように、不思議なことに水兵たちはすこしも士気阻喪していなかった。

10 英海軍の“権威”くずれる top

|

「レパルス」艦長W.G.テナント大佐(のち海軍中将となった)

|

乗組員は「レパルス」を退艦。日本軍は事実上、西太平洋を支配した

|

| 「三隻の駆逐艦が、小さな破片にかじりついたり、きたない、油だらけの水のなかを泳ぎまわったりしている、これらの数百人の水兵たちを救助するには、何時間もかかることは明白だった。こういうものにたいしては、すべてもう一つの銃爆撃の危険が必至だった。これらの水兵のだれもが、そのことをよく知っていたにちがいなかった。しかし私が旋回したとき、みなは手をふったり、そして親指を立てて、しっかりたのむぞというしぐさをしたりした……それは私の心をゆさぶった。なぜならば、ここには人間性を超越したものがあったからだ。」 |

Z部隊の喪失はイギリス海軍の全戦史のなかでこうむった最大の災害だった。

マレーにあるイギリス人にとっては、彼らの二隻の巨艦の喪失は、伝説の終末を意味した。

なんとなれば、彼らはその艦隊の到着は、彼らの安全を保障するだろうと説明されたのだが、いまやそれは一瞬にして消し去られてしまったからだった。

それはちょうどアメリカの艦隊が真珠湾で一掃されたのと同じだった。

タブ・クーパーが、その夜シンガポールから放送して、悲痛な喪失は、すべてのものに、さらにはげしく、戦わせることになるだろうとのべたとき、軍隊のあいだには、うつろな笑いがおこった。

そして彼らの士気はさらにいちだんと阻喪した。

いったい彼らの指導者たちは何をしていたのか。そして提督連もまたそうだ。

そしてすべての航空機はどこにあるか。だれも彼らに満足な回答をあたえることはできなかった。

いや、ひとすじの希望の光りさえもあたえられなかったのだ。 |

天皇陛下に拝謁するため参内中の南方部隊(第2艦隊)

司令長官近藤信竹中将(左)

|

彼らがやれたことといったら、どしゃぶりの雨のなかを、テクテクと歩き、そして戦うことだった。

チャーチルにとって、その災厄は比類のないものだった。そしてあとで、彼はこう書いた。

「あらゆる戦争で、私はこれほど直接のショックをうけたことはなかった……

ベッドのなかで寝がえりをうち、身体をねじったとき、私の上にそのニュースの全部の恐怖がしみこんできた。

英・米の主力艦はインド洋にも太平洋にもいない。

ただあるものは、カリフォルニアへ大急ぎでもどりつつあった真珠湾のアメリカの残存艦だけだった。

この広々とした水面のいたるところで、日本は主導権をにぎっていた。そして我々は弱くて無防備だった。」 |

11 不可解なフィリップス長官の行動 top

他のすべての海軍の災厄と同様、Z部隊の敗北には不可解なことがある。

どうしてトム・フィリップスは、彼が十日の一〇二〇に敵につけられていたとわかったとき、シンガポールに信号しなかったのか。

どうして彼は、自分の企図をクアンタンの指揮官に信号しなかったのか。

そしてひとたび敵機がレーダー幕に映じたとき、どうして彼は、空中援護をするためセンバワンで待機していた第四百五十三飛行隊のバッファロ戦闘機を呼ばなかったのか。

主力艦が攻撃をうけているという情報はテナント艦長からきたが、それは遅きに失した……とてもおそすぎた。

「プリンス・オブ・ウェールズ」と「レパルス」が、わずか三機をうしなっただけで撃沈されたというニュースは、日本において非常な熱狂で迎えられた。

それはあらゆる戦史上で比類のない大勝利だった。その司令部はまだシンゴラにあった山下にとり、それは三亜へつづいている彼の背後連絡線が安全となったことを意味した。

その間、彼の軍隊はジットラに向かい、南へ突進中だった。

そして、彼はもしそこで戦勝がえられたら、シンガボールまで、彼らをはばむものは何もないだろうと確信していた。

top

****************************************

|