|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

8 総攻撃はじまる――戦いへの前奏曲

|

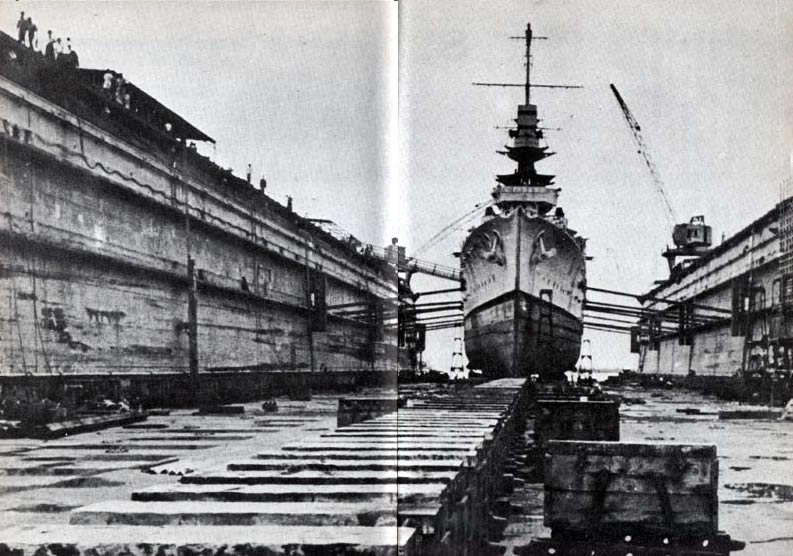

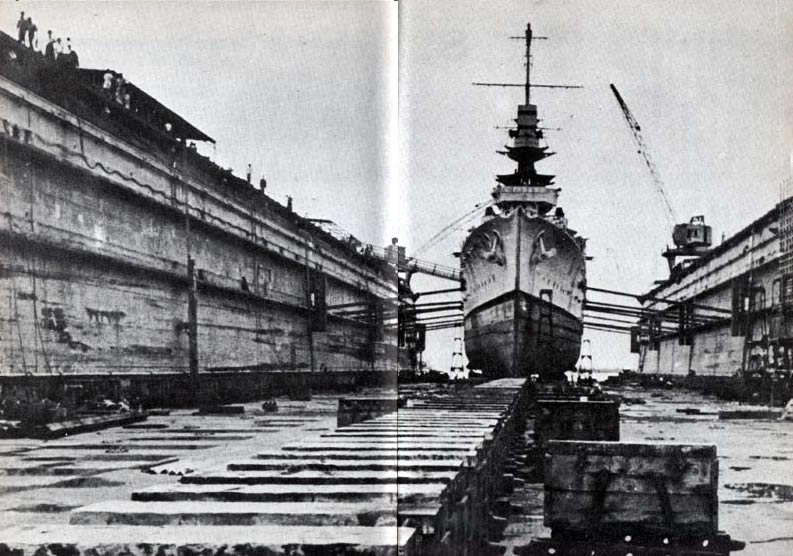

シンガポール海軍基地のドック、山下将軍の才覚でこれも含めイギリスが長年築き上げてきた

シンガポールの街全体を、そのまま日本軍は手に入れることが出来た。

|

一月三十日に、パーシバルはシンガポール島全軍隊の指揮をとった。総人員は約八万五千人だった。しかし、このうち一万五千人は行政管理関係要員すなわち非戦闘員だったので、彼は三個師団ちかくの兵力をもっていた。

歩兵については、イギリス人大隊一三個、オーストラリア人大隊六個、インド人大隊一七個、マレー人大隊二個をもっていた。また機関銃大隊三個があった。

書類上では、これらは強力な軍隊にみえたが、現実はややちがった。

イギリス人大隊のうち六個大隊は下船したばかりだった。

そして、他の大隊は、はるかに定員以下だった。

どの部隊も、実際には、新兵にちょっと毛のはえたていどの兵がほとんどだった。

ひどく兵器が不足していた。特にマレー半島で戦闘した部隊のなかで、それがいちじるしかった。

そして機関銃三個大隊中、ただ一個大隊だけがなんとか完全だった。

しかし兵器の不足よりも、もっと悪いのは、兵たちが残存航空機が退避させられてしまったばかりでなく、海軍基地もまた撤去されてしまったことを知ったときの、士気にたいする打撃だった。

特に後者はまるでぼうぜんとさせられるような大きな打撃だった。

というのは、海軍基地こそはこの作戦が、それを防衛するために戦ったものだったからだ。

マラヤ・トリビューン紙のジョージ・ハモンドは、のちにそのニュースにたいする、彼の見解を書いた。

「あらゆる戦闘――あらゆる敗北――をつうじて、私は、全くこのように意気をくじかれた感じをもったことはなかった。

六千万ポンドの巨費を投じ、建設に一七年間の年月がかかったこの海軍基地が、一戦もまじえずこのように捨てさられてしまうことなど、全く想像さえもできなかった。」

強調すべきことだが、この基地は巨人のように大きかった。

それは数百万トンの容積をもつ石油タンクをもっていた。

それはいくつかの地下弾薬集積所、工場、ドライ・ドック、グレイビング・ドック(ドライ・ドックの一種、船の修理、船体の掃除をする)をもっていた。

浮きドックは非常に大きくて、その底には六万人が立つことができた。

二二平方マイル(約五六平方キロ)の深海泊地があった。

数千人を収容できる、完全な町があり、商店、映画劇場、教会、一七ヵ所ほどのフットボール場があった。

その防衛のため、彼らの生命をささげようとしてやってきた軍隊――その軍隊が土堤道をわたって行進してくるまえに、いったい、どうしてその海軍基地が撤去されることになったのか、だれが命令をくだしたのか。

1 陸軍に内密で海軍基地撤退 top

|

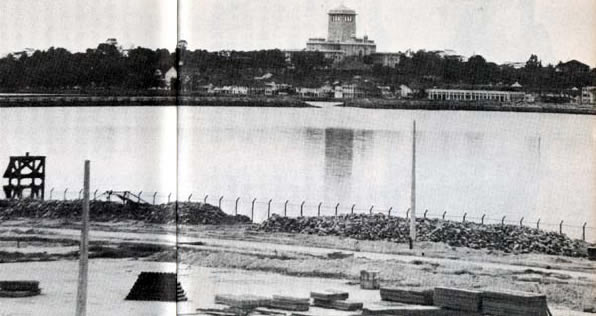

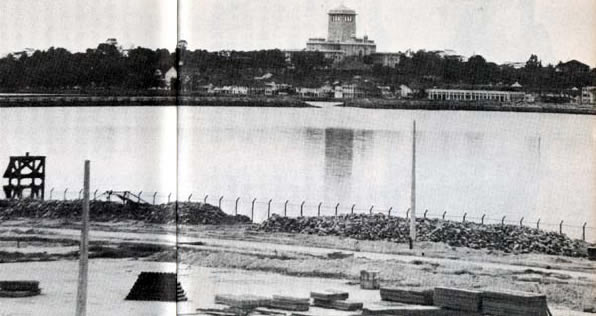

ジョホールの土堤道(どてみち)を援護するため配置についたオーストラリア軍の対戦車砲。

正面にジョホールのサルタンの宮殿がみえる

ジョホール水道の土堤道

|

軍隊はこのことを全く知らなかったが、海軍省ではシンガポールの海軍司令官スプーナー少将に、はやくも一月二十一日、彼の指揮下にある熟練者たちを基地からはなれさせるようにという内命をあたえていた。

その一週間後に、彼は海軍工廠の職員全部をシンガポール市へ移転させた。

ついで彼らの大部を船でセイロンへ送った。

あとにのこったのは陸軍の爆破部隊を援助するために派遣された者だけだった。

スプーナーは、パーシバルにたいしてさえ、入念につくられた“焦土”計画は、スプーナーの部下が基地をはなれる以前に実施されなかったこと、そしてもし、ともかく何かがなされねばならぬ場合には、軍隊がそれをやることになるだろう、ということも知らせなかった。

そのニュースをきいて、ジョージ・ハモンドと他の記者たちが基地へ車をはしらせた。

そこで彼らが見た光景は、とても信じられないほどだった。

つぎにノーエル・バーバーの“不吉なたそがれ”を引用する。

「門に立っていた、のらくらしたインド人歩哨は用事もきかずに、記者たちに内部へはいるように手まねきした。

記者たちは、かって一万二千人のアジア人労務者を収容していた、放棄された兵舎を通りすぎた。

からっぽになった本部わきの一エーカーほどの地面には装備――シャツ、警棒から、防毒面や木製のロッカーにいたる、あらゆるもの――がちらばっていた。

一つの砲塔をそっくりそのままもちあげることができた大クレーンが、まだちゃんと動けるままで立っていた。

巨大な艦船用ボイラーが、旋盤、水上機の部分品、無線機備品の棚、バルブのはいった多数の箱と一緒に、ボイラー工場で日本海軍に使われるのを待っていた。

一つの倉庫には、大きな綱の輪、電線やコードがいっぱいつまっていた。

土堤道(どてみち)で、ジョージ記者はイギリスから海路はるばる曳航されてきた巨大な浮きドックの(水道で沈められた)上部構造をみることができた。」

いたるところに、おおいそぎで出発したり、恐慌におそわれた徴候があった。

フットボールの球が一個、ゴールの柱のそばにひっそりところがっていた。

食べかけの食事が食堂にちらかされていた。

料理場には最後の食事のあと、平なべ、皿、食卓用金物類がまだ洗われずに、ぎっしりつまっていた。

蝿と鼠が捨てられた食物をさがしだすために、すでにはいりこんでいた。

そのときトラックに鈴なりになった兵たちが“かっぱらい”のためにやってきた。

彼らの多くは退却の途中、ずたずたになってしまったシャツやズボンをとりかえていた。

彼らはまだ山ほどもあった煙草や缶詰を手に入れて大喜びだった。

陸軍は海軍がのこした、持ちはこびできるいろんな用具を全部移転するのに一二〇両のトラックをまわさせねばならなかった。

各車両は二十一回往復して、やっとそれらをはこんだ。

2 西北海岸が弱体とウェーベルが警告 top

おおいそぎで最後の戦闘を準備しながら、パーシバルは、日本軍はその攻撃を、ジョホール水道の横断と、海上機動作戦の両者を併用するものと判断した。

そのために海岸線一一〇キロの全域にわたり防御すべきだときめた。

しかし、その防御戦術はどうあるべきだったか。

日本軍の上陸を食い止め、日本軍が万一上陸したら、海浜のちかくでやっつけるのか。

それとも海岸線はわずかばかりの兵力で保持し、主力は反撃にそなえて後方に控置するのか。

第二の方法は、戦闘が内陸で行われることになり、日本軍にとって有利な狭い土地でやることになるだろう。

それはまた、敵が島にいるというニュースがいったん広がると、市民と軍の士気をひどく阻喪させることを意味した。

そこでパーシバルは、クリークとマングローブ樹のはえた沼沢地で切断された海岸線は、防御が困難なこと、また軍隊が不足なので広い正面はまばらな兵力で保持されることになることはわかりながらも、第一案をとることに決定した。

しかし指揮の型はどうなったか。

パーシバルは、島を北部、南部および西部の三地区に分割することにきめた。

それはゴードン・ペネットの第八オーストラリア師団は上堤道から西へわたる西部地区の主力部隊となる。

また第十一、第十八両師団は土堤道から東方の北部地区を守備する。

南部地区にはマレー旅団をふくむ一混成部隊を配置するというものだ。

この計画はとても良好なものだとはいえない。そしてそれには一つの致命的欠陥があった。

一月二十日、最後に島をおとずれたときウェーベルはパーシバルにたいして、西北海岸が島の弱点であること、そして山下はここから攻撃してくる公算が非常に大きいと警告した。

彼は第十八師団は経験こそないが新鋭だから、ここにおくべきだと示唆した。

けれども、パーシバルは、敵の攻撃は東北からやってくるだろうと信じたので、彼の軍隊をそれにしたがって配置した。

それで、重要な西北地区はゴードン・ペネット師団長にあたえることになった。

彼の指揮部隊は自分の固有の師団(未訓練の一九〇〇人の増援部隊で弱化されていた)と、訓練未了で自信のない部隊の第四十四インド旅団だった。

ベネット自身もまたとても自信がなかった。そしてこう記した。

「オーストラリア軍は敵正面を保持するため、私は信頼できるわずか歩兵四個大隊と、よく訓練された機関銃大隊の二個中隊だけをもっていた。

その地区は島内で、もっとも人の住んでいない部分である。

私は旅団の指揮官会議をひらいた……兵力が不足だということで、みなの意見が一致した。

私は、指揮官と兵たちに、たよる手段がないままに戦えと要求することが適当でないことをみとめた……

島の西北部は大体がゴムの木で深くおおわれており、マングローブ樹がすぐ水ぎわまで密生していた。

数百メートルはなれていた各陣地はわずか一八〇メートルの射界しかなかった。」

3 むなしく放置される航空ガソリン top

たとえ戦線はまばらでも、後方には管理部隊が位置していたのでひどく混乱していた。

これらの部隊の多くは達成せねばならぬ、実際の任務をもっていなかったが、彼らの兵は歩兵部隊に配属されもせず、防御陣地間を援護するための斥候や巡察隊にも組織されなかった。

秘密保持はおどろくほどなっていなかった。

日本軍がつかっていた多くのスパイは、無線機を使って部隊の位置や移動にかんする情報を送っていた。

東京放送は空襲による詳細な被害状況を伝えることができた。

いまや防御工事をつくらなかった政府と軍部の政策はおそるべき代賞を支払うことになった。

民間労務者たちは逃亡してしまい、軍隊は自分たちの防御施設を掘りはじめねばならなくなったのだ。

その仕事はなかなか困難だった。

そして、海岸のちかくで塹壕(ざんごう)を掘るのは、水がジクジクしみでてくるので、とても不可能なことがわかった。

そこで胸墻(きょうしょう=塹壕の前の盛り土)は有刺鉄線と多数の対戦車地雷で防護して構築せねばならなかった。

この仕事は空襲をさけるため夜間に実施せねばならなかったので、多くの貴重な時間が失われた。

それでも、第一線地区には十日分の食糧と弾薬の臨時集積所がつくられた。

同時に、島内の主要弾薬庫を爆破する計画が作成された。

各飛行場の貯蔵のため保管されていたガソリン――いまでは使用される航空機は一機もなかった――はクリークに放流することがみとめられた。

しかし、独創力に全く欠けていたパーシバルは、これを敵にむけて使用することを、全く計画しなかった。

使用できた数百ガロンのガソリンで、ちょうどジョホール水道にそって火炎の障害物がつくれるはずだった――

そしてこのことは、実際日本軍はかならずおこるものと予想していたのだった。

東北のクリークのなかに火をつけた少量のガソリンを広げさせることを考案した、いくらかのしかけワナ以外には、何もくわだてられなかっだ。 |

日本軍歩兵。タフで苦痛によくたえ、そしてよく訓練されていた。彼らはマレー半島を席巻し、そして難攻不落と考えられたシンガポール要塞へ、すばらしい速度と能率のよさで進撃した |

イギリス軍歩兵。イギリス軍はマレーの一般的な状態に充分に慣れず、その大部分は訓練が不充分だったので、とても日本軍に敵対できなかった。彼らが適当に指揮されず、あるいは下手(へた)に指揮されたので、特にそうだった |

そして、日本軍の企図にたいするパーシバルの判断が全く誤っていたため、その仕掛ワナさえ役にたたなかった。

パーシバルが北岸ぞいに全く防御工事をほどこさなかったことについての、彼の理由あるいは口実は、市民の士気をくじくからだというにあったことは、前にのべたとおりだ。

いまや、市民の士気は、シンガポールは防衛されぬことになったという流言で、阻喪(そそう=despirited)されることになってしまった。

日本軍の到着を、だれよりもおそれた中国人は恐慌状態にあった。防空壕はなかった。

そして日本の爆撃機がやってきたとき、シンガポールの市街はどうしてよいか、どこへ行くかわからず、ただ右往左往して走る人々で混雑するのだった。

空襲がおわるごとに、トラックは死体をひろいあつめるために走り、ついでそれらを市民墓地にどさりとおろした。

ある作家が書いたように、それは往時大流行したペストが、またやってきたようだった。

4 パーシバル最後の声明 top

士気の阻喪ぷりをみて、パーシバルは新聞にステーメントを発表した。

「マレーの戦いはおわり、シンガポール戦がはじまった。

ほとんど二ヵ月間、我々の軍隊は、制空権と海上による行動の大きな自由の利益をもった敵とマレー本土で戦ってきた。

我々の任務は連合国の軍隊が、極東におけるこの戦闘のため集中されることができるように敵に損害をあたえ、そして、時をかせぐにある。今日我々は、わが島の要塞につつまれながら立っている。

この任務を遂行するため、我々は要塞にあるすべての男女の援助をもとめるものである。

すべてのもののやらねばならない仕事がある。

要塞に足をふみいれた敵は、一人のこらずただちにやっつけねばならない。

我々の門内にある敵は、ようしゃなく駆逐せねばならない。

これ以上のおしゃべりと流言の流布を禁ずる。我々の義務は明白である。

かたい決意と確固たる決心をもって、我々は勝ちぬくであろう。」

このアピールが、ほんのすこしでも効果があったかどうかは、うたがわしい。

軍隊も市民も、爆破、あるいはそれらの準備が進行中であるのを見ることができた。

そして上層部にあるものたちは、状況は絶望だと見なしているという、当然の結論を引きだした。

もし、パーシバルの状況が絶望的だったとしたら、山下のそれはとても愉快なものどころではなかった。

南方総軍は、彼の長くて貧弱な背後連絡線(兵站線)をずっと保っておいてやるために、彼らの努力をかたむけるどころか、書類の雨を、山下にふらせつづけた。

一月二十三日、寺内元帥は、彼の参謀長塚田攻にシンガポール攻略法にかんする部厚い覚書を携行させて派遣させることまでもした。

塚田は昼食後“さようなら”もいわずに帰ってしまったので、山下をひどく怒らせた。

山下はその覚書をずたずたにやぶり、日誌にこう記した。

「二者択一がある場合、南方総軍はつねにその悪しきものを強要す。」

シンガポール攻撃のための弾薬特に野砲弾が欠乏した。そして前送されてくる数量は、非常にすくなかった。

飛行集団(師団)はシンガポールに強打をくわえていたが、彼らは山下の命令をなかなかきかなかった。

そして空襲にたいする軍の多くの要求は全く無視された。

5 西村、陽動任務に不満 top

それでも、攻撃の諸準備は全速力ですすめられた。そして山下は、ジョホールのサルタン王の宮殿内にある、彼の司令部(最上階の塔に戦闘司令所をおいた)から水道を横ぎって作戦の最終目標であるシンガポールを望見することができた。

彼の三個師団はいまや間隔をつめてきた。そして山下は二〇〇隻の外舷モーター(舷側の外部に発動機をつけたもの)をつけた折畳み舟と、一〇〇隻の大型上陸用舟艇を集めた。

強行上陸部隊は連日、乗船と上陸訓練を実施した。そしてなに一つ成り行きにまかされなかった。

第一攻撃波の要員四〇〇〇人は、全部中国で戦ったことがあり、そして上陸作戦の猛者ばかりだった。

山下は、彼らが、けっして失敗せぬことを熟知していた。

二月四日までに、横断のための偵容とそのどの参謀業務が完了された。

そして鈴木参謀長は命令を起草しはじめた。

六日一一〇〇、山下はこの命令を下達するため各師団長を王宮に集めた(三人の師団長は陸士第二十二期の同期生同士だった)。

彼の計画を簡単にいえば、西村の近衛師団は二月七日夕方チャンギ対岸のパラウウビンに上陸して東方へ陽動を行う。

ついで暗くなってから第五、第十八師団は、それぞれ松井と牟田口指揮のもとに、島の西北隅にむかって横断する。

彼らが島に足場を確保したら、近衛師団はこれに続行するというものだった。

松井と牟田口はこの計画をよろこんだ。

しかしよく理解できるのだが、西村は、近衛師団が重要でない任務をあたえられたことで、恥ずかしめられたと感じて、おもしろく思わなかった。

山下はたんに、近衛師団の陽動によってパーシバルをあざむくことをあてにしたにすぎなかったことを、ここでつけくわえてよかろう。

偽のキャンプが海軍基地の対岸の本土上に建てられた。

そしてトラック輸送縦隊が昼間は東へ行き、それから暗くなってから折りかえす(作戦的な)行動が翌日くりかえされた。

この行動は、何も特に独創的なものではなかった――アレンビイ将軍が一九一八年(大正七年)第一次世界大戦中、パレスダインで同じことをやった――しかし、これはパーシバルに彼の判断が正しかったことを確信させた。

それで上堤道の西方に臨時集積所をつくっていたイバン・シムソン准将はそれらを東方へ移動するよう命ぜられることになった。

シムソンは、彼の長い軍事上の経験から、攻撃は西北からくるものと思いこんでいたので当然、ギョッとさせられた。

彼は西北攻撃説を確信していた。

何週間もかかって、彼は、地雷、しかけワナ、有刺鉄線、杭、ドラム缶その他の材料を集めた。

とはいえ、パーシバルは司令官だった。彼の命令にはしたがわねばならなかった。

そこで、とても骨折って二月五日までにそれらの臨時集積所を土堤道の東へ移動した。

しかしながら、その夜パーシバルは、コードン・ベネットオーストーラリア師団長から、日本軍がベネットの基地の向かい側から姿を消したのに気づいた、という報告を受取った。

パーシバルは臨時集積所を再び元へもどすように命じた。しかしもう時間がなかった。

6 猛烈な日本軍の砲撃 top

|

シンガポール市内の混乱。人口は50万の避難民で倍にふくれあがった

|

山下の砲撃は五日に開始された。主な目標は北部にある三個の飛行場、海軍基地と主要な道路交差点である。

六日も砲撃はつづけられ、主として島の東北部と土堤道の末端に向けられた。

いまや土堤道(どてみち)と、それにそう鉄橋に砲弾で五〇メートルのすきまがつくられた。

しかし、あとで日本軍が発見したのだが、すきまのそばの水深は干潮時にはわずか一メートル余で、兵たちは歩いてわたれた。

七日にはもっと砲撃があった。

そしてその夜、オーストラリア軍の斥候がスングイスクダイとスングイマラユのあいだの海岸を偵察した。

しかし上陸用舟艇の場所を発見できるほど充分深く内陸へは入りこまなかった。

斥候はゴム園のなかに軍隊が集結していたことを報告し、その地域の道路上は交通がかなりひんぱんだったとのべた。

この報告は翌日一五三〇まで、パーシバルの司令部に到着しなかった――

そのときでもなお状況は悪いほうではなかった――

通信はあいかわらず信じられぬくらい不良だった。 |

空爆によるドック付近の火災

|

ベネットが砲兵観測のため航空機一機の協力をもとめたとき、彼は一機も使用できないと告げられたので、斥候(ちょうこう=敵の動きを探る)の報告した地域にたいし無観測で射撃を行った。

そのころはだれも、パーシバルでさえ、攻撃は切迫したということが明白だったにちがいない。

そして、全部の砲は西北のクリークへ向けられているべきだった。

しかし、例によって、パーシバルに用があったとき、彼は出てこなかった。

そして日本軍は上陸用舟艇を集めることができ、妨害なく乗船できた。

二月八日夜がようやくあけはじめてきたときから日本軍の航空機が飛来して、西部地区のオーストラリア軍を銃爆撃した。

ついでその午後、砲撃が開始された。

そして五時間ちかく第一線の防御施設、司令部および通信連絡施設を砲撃した。

日没時にちょっとした小康があった――このときまでに、電話線は全部切断された――つづいて、さらに、はげしい砲撃が行われた。

パーシバルの意見は――これについては、ベネットも一度だけは同意した――砲撃は三、四日つづくだろうというものだった。

それでも砲手にたいしてクリークに集中射撃をおこなえという命令はあたえられなかった。

パーシバルの弱気は、いぜんとして再び、彼をまどわせた。

そして、実際この時点での、彼の多くの決心は、全くすこしの意味もなさないように思われた。

しかし、彼は二、三時間以内に不愉快なおどろきをうけとることになった。

そして第一線の歩兵は、最初の突撃波にたいして、射撃を開始するだろう。

この悲惨な作戦の最後の戦いが、まさにはじまろうとしていた。

top

****************************************

|