|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

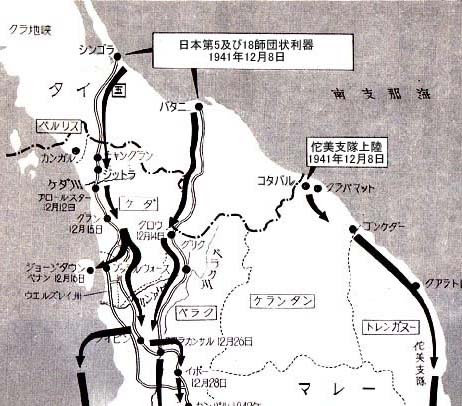

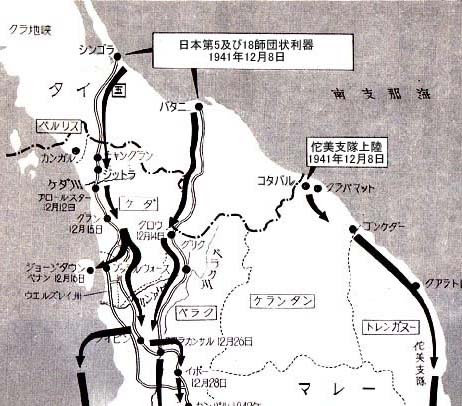

5 長い退却

十二月十三日の朝、雨もようの薄くかすんだ太陽がのぼったとき、北部マレーの連合軍の状況は楽しいものではなかった。

第二十八旅団から出された後衛部隊に援護されて、インド第十一師団の残りはアロールスターにあるケダ川後方の陣地に向かって、ぞくぞくと後退中だった。

軍隊のおおくは兵器を失ったり、捨てさったりしていた。そして、彼らの本隊をさがしだそうとして、フラフラと押しながされるように歩いていた。

その間、マレー人に変装した日本の狙撃兵は陣地の側面にあるジャングルのなかにもぐりこんだ。

そして落後兵は、まもなく掃蕩されてしまった。

日本軍の前進速度をおくれさせ、あるいは、阻止するために、ケダ川を越える道路と鉄橋を爆破することが、緊急に必要だった。

十二日夜から十三日早暁にかけて、爆破薬が所定の位置に装置された。

夜が明けるとすぐ、マレー・ライオンと工兵将校は橋のたもとで最後の軍隊が橋をぞくぞく渡ってくるのを見まもっていた。 |

|

そしてオートバイに乗った二人の日本兵が、彼らのほうに向かって道路を突進してくるのを見て、びっくりした。

日本兵はすぐかたづけられた。マレー・ライオンは橋の爆破を命じた。

道路橋はなんのくもなく爆破されたが、鉄橋は痛められはしたものの、なんとかまっすぐ立っていた。

このとき北方から装甲列車が線路上をくだってきたので、それで鉄橋は完全にこわれるだろうと期待された。

しかし、みんながおどろいたことに、それは、爆破しそこなった軌条の隙間をとびこえて走り、やがて見えなくなってしまった。

そこで鉄橋が墜落するまでに、さらに多量の爆薬を装置せねばならなかった。

それはギリギリで間にあった。というのは、このとき日本軍の前衛があらわれ、先頭部隊は必死になって渡河しようと、こころみていたからだった。

一部の日本兵は渡河に成功したが、第九グルカ・ライフル連隊第六中隊のおこなった逆襲で撃退された。

疲れはて水びたしになって、ちりぢりになった味方の軍隊をみて、マレー・ライオンはやはり、彼らは長期の防衛はとうていやれる状態ではないと考えた。

そして唯一の希望は敵との接触を断ち、三〇キロ南方のグランまで後退するにあると決心した。

たぶんここで再編成する時間がえられるだろう。

パーシバルは、シンガポールから増援部隊を送るという、彼の誓約を実行するだろう。

そこでその夜、師団はなお雨がシノつくように降るなかを、再び後退した。

そして、輸送車両が一本の道路上にギッシリつまった。

グランの陣地は偵察はされていたが、防御工事は何もほどこされていなかったので、疲れきった軍隊は、また新規まきなおしで塹壕掘りをはじめねばならなかった。

選定された陣地の位置はグランの五キロ北方で、幹線道路と鉄道にまたがったところにあった。

そして陣地線は左はジャングルでおおわれたケダピーク(峯)の斜面から、右は約三キロはなれたジャングルまで、走っていた。

それは天然の地形にめぐまれた陣地ではなかったし、あるいは、それ以上に悪い陣地だったかもしれない。

しかし第十一師団がなによりも必要としたものは時間だった……壕を掘る時間……鉄条網をはり地雷を敷設する時間……射界を切り開く時間……そしてとくに眠る時間。

1 抵抗うちやぶり日本軍の進撃急 top

|

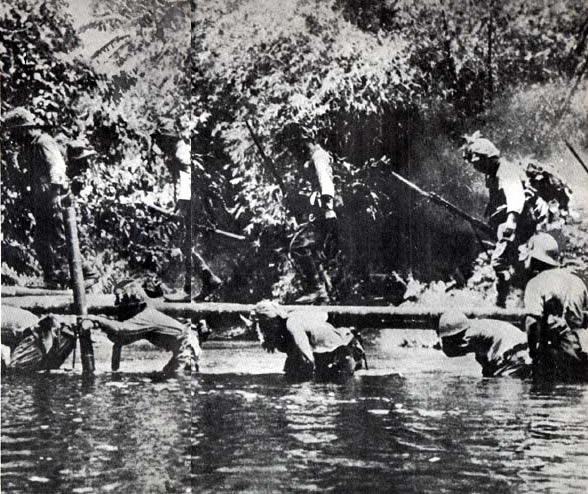

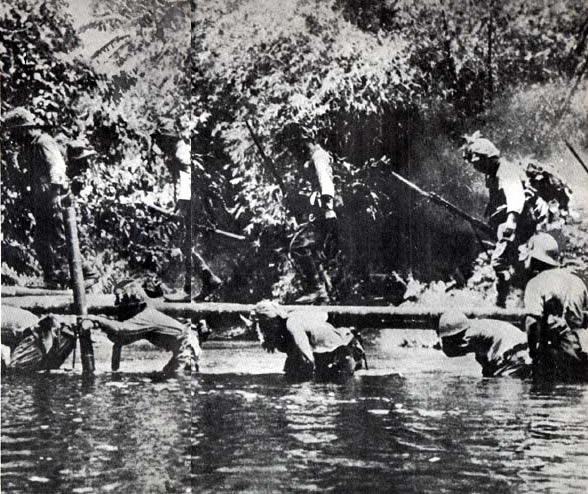

日本軍歩兵。橋梁が完成しないぱあいには人間が柱になった

|

第十一師団にとって運わるくも、その時間はあたえられなかった。

山下の各工兵連隊は、海南島での完璧な訓練の結果、連合軍の爆破の修理を、途方もない速度でやってのけた。

そして十四日の昼食のすぐあと、最後の落後者たちがやっと到着するやいなや三両の戦車で支援された一二両のトラックに満載された日本軍歩兵が、道路をガタガタと疾走してきた。

マレー・ライオンは日本軍がケダ川にかかっている道路橋を修理するには、少なくとも三日はかかるものと予想していた――しかしわずか三〇時間後に、もう彼らはやってきたのだ。

第六旅団が道路と鉄道線を固守していた(第二十八旅団は彼らの右翼におり、そしていまや兵力が六〇〇人に減った第十五旅団は予備となっていた)。

しかしながら、初弾で先頭戦車をやっつけたのは対戦車砲手だった。他の戦車二両は後退した。

しかし、いまや展開をおえた日本軍は、道路左側のパンジャブ隊にたいして猛攻を開始した。

多数の増援をくわえて、二時間後に、彼らはインド軍陣地をなんとか突破した。

バラバラになった兵たちがすぐ大急ぎで逃走するのがみられた。

大隊の士気はかなり低下した。そして日本軍の迫撃砲の正確さがインド人をいらいらさせた。

彼らはひどく疲れていた。

レイ准将は、すぐなんとか処置しなければ陣地は瓦解するだろうと考えた。

そこで非常な勇気をふるって逆襲部隊を組織し、みずからそれを指揮した。

里程標三〇キロ付近の陣地は固守された。

そして准将が率先陣頭にたっている光景は、おおいに兵の士気を回復させた。

その間、軍団長のヒース将軍はとうとうマレー・ライオンに会うためグラン南方三、四キロにある司令部へやってきた。

マレー・ライオンは、彼の軍隊は長い退却により分散させられてしまったので、引続き戦闘を実施することはできないことを主張した。

やるべきことは、ある集中地点をえらんでトラックで長途の後退をおこなうことだと力説した。

ひとたび部隊に休養があたえられ、再編成されたら、再び戦闘は可能となる――しかしそれ以前では不可能だ。

原則として、ヒースはこれに同意した。しかし第十一師団の現在の任務は、日本軍をグランにおいて阻止するにあると断言した。

彼は背後連絡線について懸念する必要はないとつけくわえた。

第十二旅団が、いまや指揮下に入ったのだ。

そして同旅団はクロウとグリクから東へ通ずる道路を閉塞するために使用されることになった。

その夜ヒースはパーシバルに電話をかけ、第十一師団はペラク川の後方一〇〇キロまたはそれ以上の地点へ後退さすべきだと勧告した。

ペナン島から撤退される守備隊のために時間をかせぐためムダ川で一時的の抵抗ができる。

その間、日本軍の前進は、道路と鉄道にそう長い一連の爆破によって阻止されるととになるだろう。

これにたいして、パーシバルは、この後退もやむをえないだろうということで同意した。

しかしヒースにたいして、第十一師団は彼の許可なくムダ川より後方に後退してはならないと命じた。

2 はげしい空襲うけてペナン島を撤退 top

日本軍は成り行きを漫然と待ってはいなかった。

夜半直後、彼らは迫撃砲の連続射撃を行い、それからパンジャブ隊の陣地を通過して道路をまっしぐらに攻撃してきた。

まもなく日本軍は第二イーストサリー(イングランド南東部の内陸州)連隊が占領していた陣地に突入して、南方へ向かい突破した。日本軍はここで連隊本部につっこみ、連隊長と幕僚を殺した。

そして、さらに第六旅団司令部を始末するために突進をつづけた。

一部隊とともに不在だったレイ准将をのぞき、全員一掃された。

陣地の中央部に大きな割れ目をつくられて、翌朝、カーペンデール第二十八旅団長は集めえた全兵力を集めて、敵をやっと食い止めた。

しかしマレー・ライオンが到着したとき、彼はただちに一〇キロ南方の一陣地へさらに退却することを命じた。

それは歩兵と騎兵との混成部隊で援護されていた。

しかし、まもなく彼は、第二十八旅団はいまや、彼の指揮下のなかで、彼の命令にしたがうにふさわしい状態にある唯一の部隊であることに気づいた。

そしてその夜ムダ川の後方に退却することを決定した。

さいわいその日、一日中、砲撃により大損害をうけた日本軍は追撃してこなかった。

十六日の朝までに第十一師団の残りは新陣地へ後退した。つけくわえるまでもないが、彼らはさらにもう一つの退却の混乱と、早すぎた爆破で、いっそう多くの兵員と装備を喪失してしまった。

この決心は、すでにはげしい空襲下にあったペナン島を撤退させねばならぬことを意味した。

市民の士気に大きな打撃をあたえた。しかし、他に方法はなかった。

発電所の破壊と給水の汚染に引続き、すでにコレラと腸チフスのおそれがあった。

撤退はそのような混乱のうちに実施された。

それで日本軍がペナンへ到着したとき、彼らは遺留された多数の発動機艇、ジャンク、はしけを発見した。

彼らは海上機動のため、これらをただちに活用した。

十二月十八日に――そのときまでに第十一師団はさら五○キロはなれたクリアン川後方の一陣地へ後退していた――パーシバルはやむをえず、彼の戦略を再検討した。

いまや、彼にはつぎのことが明白だった。すなわち、幹線道路上の松井の第五師団とはべつに、彼はパタニ〜クロウ〜グリク道(クアラカンサルで東方からの幹線道路にはいる)を前進中の他の師団に直面していた。

そして三番目の師団が東部海岸のケランタン州にあった。

この強力な攻撃部隊に対抗するため、彼はいまや消耗した第十一師団の残り、東部海岸上の二個旅団、半島南端のジョホール州にあるゴードン・ペネットの第八オーストラリア師団(二個旅団だけ)、そしてシンガポールの若干の守備部隊をもっているだけだった。

3 現地人を落胆させた軍隊の士気阻喪ぶり top

さて記憶せねばならぬことは、パーシバルの主任務は、マレーの防衛ではなく、シンガポール島の海岸基地の防衛だったことだ。

しかし現在の状況で、このことはどうしたら達成できるか。

もし彼が第十一師団と交代させるためにオーストラリア師団を使用したら、ジョホールは無防備となってしまうだろう。

しかしもし、彼がそうしなかったら、日本軍は英増援部隊の到着前に殺到してくるだろう。

日本軍が南へ近づけば近づくほど、いよいよ多数の飛行場が、彼らの手中へおちいるだろう。

そして日本軍はこれらの飛行場から、増援部隊をはこんでくる輸送船団をおびやかすことができるだろう。

そこで苦しい局面をせいぜいよくしようとして、パーシバルは増援部隊が到着するまで、第十一師団が日本軍をなるべく北方で食い止めるように努力することを、むりに懇請した。

しかし、これらの増援部隊はいつ到着するだろうか。

もっとも楽観的な予想は一月中旬だった。

しかも到着後、兵たちは彼らの装具をおろし、編成しなおされ、熱い、ねばねばする気候に慣れねばならない。 |

敵に協力したマレー人たち。

インド兵が尋問を待っている容疑者を監視している

|

このことは順番に、北部にいる、疲れきった、士気阻喪した軍隊が、さらにこのさき一ヵ月間、空軍援護や一両の戦車の支援もえられないまま、ますます敵の兵力が増加するなかで、戦闘をつづけねばならぬことを意味する。

どうやって、彼らに戦闘をつづけさせていけるものだろうか。

パーシバルは最上のチャンスは、彼らを実行可能な戦車障害物――クアラカンサルをとおって海へ流れこんでいるペラク川――の後方につれもどしてくるにあると決心した。

ここで第十二インド旅団は師団に合流するだろう。

そして勢力をそがれた第六旅団は第十五旅団に合併されるだろう。

しかし再編成は、なるほど、彼らにとって必要ではあったが、軍隊にたいして、すこしの休養もあたえられかった。

彼らの状態は悪化する一方だった。ペラク川への退却間にある将校が書いた。

「こんなことでは、とてもやっていけない。軍隊は全く疲れきっている。

彼らのとれる唯一の休息は、こみあったトラックのなかにうずくまった窮屈な昏睡だけだ。

そのトラックは夜道をガタガタとゆれながら走るのだ。

目的地に到着すると、兵士らはころがりでる。

そして、ただちに仕事に着手せねばならない。彼らは睡眠不足で無感覚だ。

そしてもっとも簡単な命令を頭にいれるには、ぴしゃりとたたかれねばならない。

それから、彼らは自動人形のように動いたり、日本機が彼らの頭上一八〇メートルのところを飛ぶと、恐れてすくんだりする。」 |

軍隊のふるまいは、実際に、アジアの民衆を呆然自失させた。

非常に強力で永久と思われたイギリス人の、彼らの地方にたいする支配力は、いまや崩壊しつつあった。

そしてヨーロッパ人の優位は一つの伝説となってしまった。

4 日本軍の電撃、英の退路遮断 top

山下は、ペラク川によってなされた障害にさほど気にしていなかった。

というのは、イギリス軍は広い正面にわたって味方を援護するには無力すぎたからだった。

そこで山下は近衛歩兵第四連隊に命令して、密林地方を通過してクアラカンサルの東にフック(拳闘の腕を曲げておこなう打撃)を入れ、そしてイポー市へ前進させた。

十二月二十六日、連隊は無抵抗のうちに渡河し、全速力で南方へ急進した。

山下はカンパルと、クアラクブの中間の土地が日本軍の前進に不利なことを心配した。

ここでは道路と鉄道がせまい隘路のなかを走っており、海による迂回行動以外には手段がなかった。

相手が頑強な敵であれば、その隘路は何週間も、もちこたえることができるだろう。

そして日本軍の前進を食い止めることができるだろう。

どんな戦術を採用したら、もっともよいか。

山下の判断では、イギリスとインドの軍隊は長い間隔をおいて、やっと頑強な抵抗ができる状況だった。

それで彼は敵をやすませぬように、一つの軍隊をとびこして他の軍隊を突進させ、敵をどこまでもグイグイ押しつづけねばならない。

そこで、彼の命令は、近衛師団がいったんイポーを占領したら、松井の第五師団はその間を進撃して、セランゴール州の最大の都市で、行政の中心地であるクアラルンプールに前進せよというものだった。

この行動が初期の段階にあったとき、近衛歩兵第四連隊はベントンをへてイギリス軍の退却を遮断する電撃行動を実施しようとした。

山下は、部下の指揮官たちが、敵の軍隊に夜間こっそり脱出されてしまうようなやり方をするのを怒った。

「私は、彼らを単に押しもどすようなやり方は希望しない。」

彼はくりかえした。

「私は、彼らを撃滅したいんだ。」 |

炎上するゴム補給品から立ちのぼる黒煙。

貴重な軍需品は前進中の敵の手に渡さぬことにした

|

これまでのところ、山下の背後連絡線(兵站線)はかなり良好にたもたれていた。

しかしすでに砲兵弾薬が不足していた。彼がわかりすぎるほどわかっていたように、日本軍は、一キロ前進するごとに補給維持が困難になってきていた。

しかも彼はシンガポールからまだ一六〇キロのところにいた。

つぎの二、三日、山下は迅速に前方へ行動した。

そして十二月三十一日までに、第三軍団はイポーの南約四〇キロの力ンバルヘもどった。

ヒース将軍はここで日本軍を阻止したいと望んだ。

というのは、ここの陣地はその両側がジャングルでおおわれた、けわしい丘をかかえており、はなはだ堅固だったからだ。

歩兵のためには九〇〇メートル以上の射界があった――彼らがこれまで戦いながら通過してきた(地形のごみごみした)地方のことを思えば、大きな気ばらしである。

砲兵の観測もまた良好だった。

そしてようやく砲手たちに日本軍にたいして優位を取戻しうる希望がわいた。

松井の計画は道路をくだって攻撃することだった。一方、歩兵第四十二連隊は西方へ向けて迂回した。

しかしこの部隊は沼地のなかに深くはまりこんでしまい、とうとう戦闘に参加することができなかった。

5 シーク中隊、弾幕の中へ果敢な突撃 top

|

インド兵の増援部隊シンガポールに到着。彼らの制服はその訓練と同様、砂漠戦用のものだった

|

この戦闘は一九四二年一月一日のちょうど払暁後に開始された。

日本軍の大砲と迫撃砲はカンパルの前方の前進陣地に集中攻撃をくわえる砲撃を開始した。

砲兵が射程をのばすと歩兵が突入し、激戦がおこった。

日本軍に、右翼のトンプソン尾根として知られる地域を占領されはしたが、陣地は固守された。

そして状況はかなり安定した。

イギリスとインドの軍隊は、彼らがこれまでやったよりも、ずっと立派なできばえをしめした。

パーシバルの言葉を引用しよう。

|

多数の中国人はイギリス陸軍医務部にくわわった

|

「英印軍の攻撃はこれまでによく知られた勇敢と、危険を度外視することとでなされた。

わが方はおびただしい損害にもかかわらず、イギリス大隊と彼らの支援砲兵により頑強な抵抗をした。

しかしついにある要点が占領され、大隊予備がダメになったとき、第八パンジャブ連隊第一大隊のシーク中隊によって古い伝統的な型の突撃が行われた。

ものすごい迫撃砲と機関銃射撃の弾幕のなかを、彼らの中隊長グラハム大尉にひきいられて――彼が致命傷をこうむったあとは、彼らのインド人中隊長が代った――前進した。

敵に大損害をあたえて、これを敗走させながら、彼らが突撃したとき、彼らの歓呼はとどろきとなった。

戦局は全く回復された。しかしこの勇敢な中隊は三〇人だけが生きのこった。

カンバルの戦闘は、我々のよく訓練された兵は、それがイギリス兵であるとインド兵であるとをとわず、日本軍隊にたいして、一対一では、はるかにすぐれていることを立証したのだ。」 |

だが軍隊は指揮官と装備が大事だ。

そして指揮官は、事件を処理する自身の能力を確信することが必要である。

日暮れ前、ヒース将軍は日本軍の海上機動部隊が約三〇キロ南方のウタンメリンタンに上陸し、内陸へ向け前進中とのニュースを受領した。

第十二旅団はその敵を幹線道路から駆逐するように命ぜられた。

しかしその間、パリス少将(マレー・ライオンと交代して第十一師団長に任命された)は背後連絡線が心配となり、後退の許可をもとめた。

ヒースはパーシバルに話をもちかけた。

彼は、結局同意したものの、第十一師団はこの隘路でできるかぎり戦闘し、一月十五日までカンバル南方一三〇キロのクアラクブの北方で敵を食い止めるべきことを主張した。

ひとたびクアラクブが陥落したら、クアンタンの飛行場もそれとともに敵の手に帰すなことになるだろう。

もし約束した輸送船団のシンガポール到着前にそんなことになれば、ただあるものはさらに新たな災害だけだろう。

一月三日、第十一師団がカンパルから後退中に、第四十五インド旅団をはこんでいる輸送船団が無事シンガポールに到着した。

しかしそのニュースは、そんなによいものではなかった。

パーシバルがその軍隊を見たとき、彼らが、

「非常に若くて、軍務に習熟しておらず、訓練も不充分で、初めての船旅をおえて下船したばかりだった。」

つづいてやってくる増援部隊もまた似たりよったりで、あるものはもっとひどいだろう。

top

****************************************

|