|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

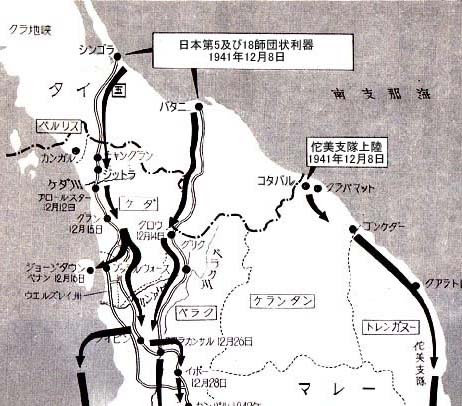

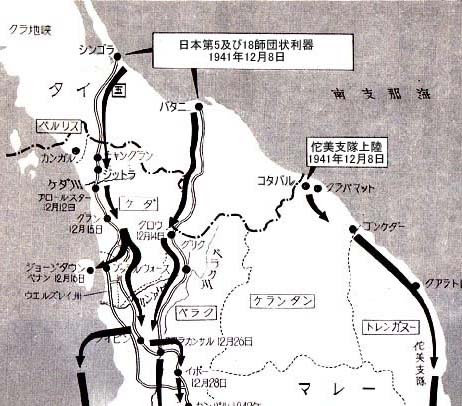

4 ジットラ・ライン(タイ〜マレー国境)突破される

大戦勃発にあたり、政治家で元外交官のダフ・クーパーは、チャーチルによって、極東問題担当弁務官のポストにつけられ、閣僚の地位があたえられた。

彼のおもな仕事は戦争会議を主宰するにあった。

しかしまた、彼は三軍司令官から、彼らに“無関係な責任”を交代して引き受けること、政治上の指導をすること、そして時間の関係で、ホワイトホール(イギリス政府)に持ちこむことのできない事柄を現地で解決、処理した。

しかし、彼の任務は、ブリーフ(要旨説明)にも注意されていたが、三軍の各司令官や“極東における皇帝の御名代”(各地総督、大使など)の責任とくいちがってはならなかった。その要旨説明はなまやさしいものではなかった。

非常に聡明であり、積極的な性格の持主だったダフ・クーパーは、戦争会議のための唯一の可能な仕事は、戦争の遂行にあると決心した。

十二月十日の第一回の会議で、彼は、このことについてちゅうちょしなかった。

すぐシェントン・トーマス総督から反対がでた。

彼は戦争会議が行政権を有することを否認した。

ブルック・ポッパムは総督に味方した。 |

ブルック・ポッパム空軍大将(左)とダフ・クーパー

二人はすぐ犬猿の仲になり戦争会議は失敗した。

|

そしてダフ・クーパーに、彼はこれまでどおり、ホワイトホール(英官邸)から命令をうけ、他のどんな文官からの命令も、けっしてうけないといった。

そこで、戦争会議議長と彼の二人のおもな同僚は、けっして許しあわない敵となった。

その結果、三軍は過去と同様、いまでは、一緒に働かなかった。

それはまるで上級司令官たちのある者は、彼らの同僚と協同するくらいなら、敗北の方をとったほうがよいと思われるほどだった。

ともかく戦争会議は失敗だった。

話は、ジットラの道路交差点にまたがっている陣地を占領した第十一師団にもどる。

その地域では最良の陣地だったが、これは理想的なものとはいえなかった。

そしてそれはアロールスターの飛行場および、さらに南方にある、より小さな飛行場群を援護するために選定されたものだった。

アロールスターはそれが記録をやぶる飛行や航空レースに使用されていらい、当時極東における最も著名の飛行場だった。

キングスフォード・スミス、バート・ハインクラー、レイ・パーラー、その他の人々と同様、アミー・ジョンソン嬢は一九三〇年(昭和五年)イギリスからオーストラリアヘの彼女の飛行間、ここで飛行準備をした。

一九三四年の有名な英豪航空競争もここが使用された。

そしてオランダ人のモールとパーメンティエール、アメリカのロスコー・ターナーとクライド・パングポーン、そして優勝者のイギリス人スコットとブラックもここに着陸した。

アロールスター飛行場は、その施設と燃料および補給品の貯蔵で、英空軍にとって、きわめて重要だった。

|

タイ国境に近いジットラは主要な防御陣地であった。

この南には著名なアロールスター飛行場があった。

|

前述のように、第十一師団が“闘牛士”作戦を中止してもどったとき、壕は水びたしとなっており、鉄条網やその他の防御施設は、何も手がつけられていたいことがわかった。

対戦車地雷はうずたかく積まれたままであり、電話線はただの一メートルも架設されていなかった。

彼らは水びたしの地面をピシャピシャ音を立てながら歩きまわり、強い雨が首すじから流れこむのを押して大急ぎで工事に着手した。

一分間といえども大事だった。

そして、彼らがわかりすぎるほどわかっていたように、残された時間は多くなかった。

1 友軍の退却前に橋梁爆破の狼狽ぷり top

|

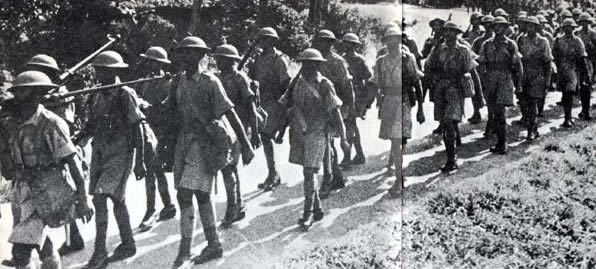

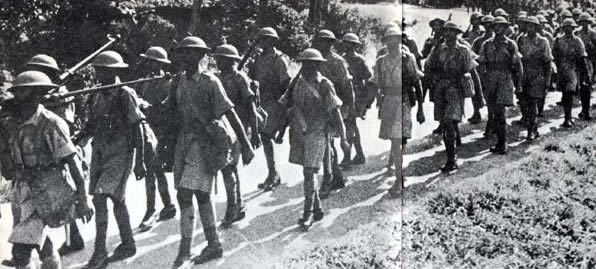

前進中のインド歩兵部隊。優秀な兵はインドへ帰されていた

|

マレー・ライオン第十一師団長は、師団を第十五旅団を右、第六旅団を左、そして第二十八旅団を予備として展開した。

その正面はジャングルの茂った丘からひらけた水田をへて海まではしっていた。

二二キロの全線のうち、その四分の三を第六旅団が担当した。

歩兵を支援しているのは第百五十五野砲兵連隊の二個中隊と第二十二山砲兵連隊の一個中隊だった。

また第八十対戦車連隊(一個中隊欠)がいた。

パンジャブ第十四連隊第一大隊の分遣隊が主陣地を援護していた。

そして十一日の○八〇〇から、彼らは日本軍の攻撃をうけはじめた。

まもなく先頭の諸分隊がじゅうりんされ、対戦車砲二門を捕獲された。

第十五旅団長のガレット准将はその部隊を主陣地を通過して後退させることにきめた。 |

シンガポールではまだ儀式があった。査閲を受けている豪州軍

|

しかしながら、一五〇〇、マレー・ライオン師団長は、彼に、ジットラ前方三キロのナンカ付近に陣地を占領するように命じた。

そしてパンジャブ部隊は雨のなかをトボトボ引き返しはじめた。

ついで○四三〇、日本軍は戦車を先頭に歩兵の一縦隊が攻撃してきて、全速力で道路を突進した。

それはすぐ後衛部隊をなぎたおし、主力縦隊を捕捉したので、部隊は隊形をみだして恐慌をおこした。

パンジャブ部隊の大部の兵は、これまで一度も戦車を見たことがなかった。

そして彼らの唯一の本能は、走って掩護(えんご)物をもとめることだった。

さらに運の悪いことに、第二対戦車中隊の一分隊は砲を前車につないだまま、あるいは確かに一発の砲弾もとりだせないうちに捕獲された。

日本軍は彼らの先頭戦車が対戦車砲でノックアウトされるまで突進をつづけた。

そして彼らはアスンで主警戒陣地を占領しているグルカ第一大隊の第一中隊にぶつかった。

いまや、はげしい戦闘が展開した。しかし、日本軍は先手をとった。

グルカ大隊を正面と側面の両方から攻撃して、彼らはすぐ道路を開放するのに成功し、陣地をつぎつぎに猛烈に攻撃した。

グルカ大隊はバラバラにされた。

そして、秩序ある退却をしようとしたすべてのくわだては失敗した。

彼らの前方にいるパンジャブ部隊と同様に、兵たちは小さなグループとなってジャングルを迂回せねばならなかった。

そして翌朝、彼らの旅団と合流した。

その間、もう一つの悲惨な混乱がおこった。十一日の日没後、第六旅団の警戒部隊は命令にもとづき、輸送部隊、対戦車砲六門と山砲四門をつれてジットラの主陣地へ向け後退中だった。

彼らの経路はジットラの西方にあるマンゴイの一つの水流を横ぎっていた。

そしてこの橋梁は爆破準備がととのえられていた。

その友軍の縦隊が近づくのをきいて、爆破を担当していた神経過敏な将校が、それは日本軍にちがいないと想像した。そしてすぐさま爆破してしまった。

修理材料が何もなかったので、輸送車両と大砲は全部放棄せねばならなかった。

戦史のなかに、このような支離滅裂、混乱および愚かさの打ちつづくもつれは、めったに見られなかった。

そしてその真相は、けっして充分に解明されなかった。

2 砲手がゴ厶の木の下で雨やどりの怠慢さ top

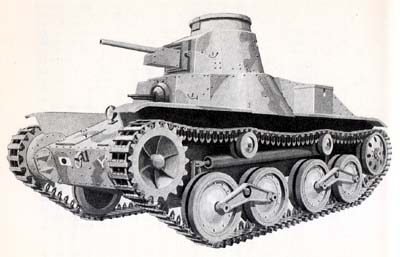

日本軍の九七式中戦車 重さ:14.3トン 乗員:4人 装甲:25ミリ(最大)。装備:57ミリ砲門。 7.7ミリ機関銃2(1挺は砲塔の後部,他の1挺は車体前部にある)。弾薬57ミリ。砲用114発。7.7ミリ機関銃用4,035発。速力毎時38キロ。機関:170馬力空冷ディーゼル・エンジン。行動範囲:210キロ。 |

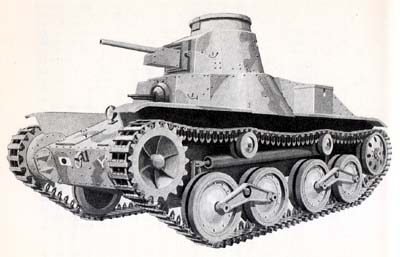

日本軍の95式軽戦車。この戦車は1943年までマレーおよび太平洋でずっと使用された。他の日本軍の軽戦車の設計と同様この95式は非常にせまくるしく、そして装甲が薄い。

重さ:10トン。乗員:3人。装甲:14ミリ(最大)。装備:37ミリ砲1門。7.7ミリ機関銃2(1挺は砲塔の後部、他の1挺は車体内部にある)。弾薬:37ミリ砲用130発。1.1ミリ機関銃用2970発。速力:毎時45キロ。機関:110馬力三菱ディーゼル・エンジン。行動範囲:160キロ。 |

イギリス軍の総くずれの記事を、日本軍のものと比較するのは興味がある。

現地にいた辻中佐によれば、ナンカのちかくでパンジャブ部隊をなぎたおしながら前進した日本軍は、一〇台の中戦車に支援された佐伯中佐の捜索連隊だった。

第二対戦車中隊の関連したその事件について、彼はつぎのように語っている。

「砲口をわが方へ向けて一〇門の砲が道路上にならんでいた。

しかし、それらの砲側には一人の砲手もいなかった。

敵はおりからの豪雨を避けるためゴムの木の下で雨やどりしていたらしかった……

そして、このささいな怠慢により、彼らは大打撃をこうむった。」

砲が前車につながれていたにせよ、あるいは辻のいうようだったにせよ、恥辱にかわりはなかった。

そして、その喪失はきわめて重大だった。主力の戦闘前に二個大隊(グルカ、パンジャブの両大隊)が潰滅されてしまい、マレー・ライオンは、彼の師団予備を奪われてしまった。

夜になると、すぐ佐伯は、オットー中尉の指揮する一組の斥候を派遣して、イギリス軍の右側にいる第九ジャート(パンジャブその他西北インドに居住する種族)第九連隊第二大隊が占領している陣地を偵察させた。

一時間後に帰還した中尉は、各中隊は鉄条網を堅固にめぐらしているが、前進陣地間には多くの間隙があるむね報告した。

彼はつけくわえて、暗闇のなかできいたところでは、敵部隊はやっと陣地へ落着きはじめたばかりのようだから、夜襲はきっとうまく成功することになるだろうといった。

佐伯はこの意見具申を受入れた。そして暗くなった二時間後、攻撃をはじめた。

しかし機関銃と砲兵射撃の量はすっかり歩兵をあわてさせた。

そして彼らの攻撃はとまった。

予備中隊が投入されたが、すこしの効果もみられなかった。

そしていまや多少動揺させられた佐伯は、敵にたいする絶望的な突進の先頭にたって自殺することを語った。

一人の古参将校が、彼をいさめたが、捜索連隊の生存者たちは決断力の欠乏に気づき、一時、勇気をくじかれた。

しかしながら、佐伯が全部隊の中央にたち、迫撃砲の支援のもとに攻撃を呼びかけたとき、兵はこれにこたえた。

そして激戦ののちイギリス軍陣地に深いクサビを打ちこむことができた。

しかしレスター大隊と第二グルカ連隊第二大隊が固守し、攻撃は再び頓挫した。

ついで第二イースト・サレー部隊の運搬車(搭載)小隊がレスター部隊を包囲しようとするくわだてを阻止するため反撃にでた。

「この試練のときにあたり軍司令官は、マレー軍の全将兵がマレーおよびその隣接するイギリス諸領を防衛するため、決然たる不屈の努力を傾注することを要望する。

英帝国の目は我々にそそがれている。極東にある我々のすべての地位は存亡にひんしている。

闘争は長く、かつ、きびしいだろう。

しかし何事がおころうとも、断固として立つことを決意し、我々の上におかれて来た偉大な信頼にたいし、我々が、充分これにあたいすることを証明しようではないか。」 |

3 パーシバルの命令も馬耳東風 top

四八時間前に発せられたこのパーシバルのこの命令は、十二日までにジットラにある軍隊へ到着した。

それはすこしの刺激もあたえなかった。戦いは支離滅裂で開始され、そして混乱をつづけていた。

パーシバルはほとんど名前だけにすぎなかった。

濡れて飢え、そしてジャングルをすかして日本軍のほうをのぞいている軍隊は、たとえそれが英軍だろうとインド軍だろうと、彼らの指導者たちに、すこしの信頼ももたず、あるいは作戦のきたるべき結果に、なんの希望ももたなかった。

戦闘している軍隊の本能は、これらの事柄にたいして通常健全なものだ。

そして、彼らがその日々命令を読んでいたときでさえそうだった。

彼らの師団長マレー・ライオンは第三軍団長ヒース将軍に南方五〇キロのグランヘ後退する許可をせがんでいた。

彼の理由とするところは、彼の師団は北部マレー防衛のため使用できる唯一の部隊であり、彼は危険をおかしてはならないということを痛切に感じたからであった。

彼は、その軍隊は戦車により支援された優勢な部隊とたたかうことで気力をくじかれたと、つけくわえた。

彼はまた背後連絡線のことを懸念していた――すなわち、日本軍は彼の後方に迂回して道路を遮断するだろうということだ。

ヒースはこのときパーシバルと一緒にシンガポールにいた。そしてこのことを、彼に提言した。

パーシバルはそのような長い退却は、軍隊自体ならびに一般住民に悪影響をあたえるだろうと確信したので、それに反対した。

そして戦争会議も彼を支持した。

しかし、この場合、パーシバルはなんとか自分の意志を印象づけることができたが、彼は軍司令官として当然の支配力に欠けた。 |

日本軍歩兵、アロールスターを攻撃。ジットラ・ラインを失い、

日本軍の前進を阻止するものは、なにもなかった

|

そしてヒースに屈服する傾向をますます表示した。

オーストラリア軍司令官のゴードン・ベネットは書いた。

「ヒース……はパーシバルよりもいっそう強い個性をもっていた。

そしてだいたい、彼の意志をパーシバルに押しつけることができた。

私も出席した諸会議じゅうヒースは後退を主張した。

事実、彼の旅団長の一人はマレー半島をくだる、連続する退路を偵察するために派遣されたのだった……

(あるとき)私は事態をうまく処理する唯一の道は、攻撃することだと提案した。

彼はその考えをあざわらった。」(その軍隊は、ジットラで戦闘が開始されていたあいだ、まだ戦闘にくわわっていなかった)。 |

ベネットが、自分自身の行為を正当化しようとしていた可能性があったことをしんしゃくしても、彼の言明には、なお、ある真実があるにちがいない。

4 パーシバルはなぜ抵抗しなかったか top

彼の意志をつよく印象づけることに失敗したこととは別に、パーシバルは、ジットラにおける戦闘の進行中、なんらの戦術的独創力も行使することができなかった。

少なくとも十二月十二日までに、第十一師団ははげしく攻撃されていたので、退却は全く時間の問題にすぎなかったことは明白だったにちがいない。

どうして、彼はシンガポールに向かう道路上に、できるかぎりもっとも強固な陣地を選定し、それを堅固に防備するため、利用できるあらゆる人間を使用し、そして長期の包囲のための貯蔵を実施しなかったのか。

どうして、彼は一連のジャングル基地を構築し、日本軍がお得意の(拳闘の)フックを実施するとき、彼らの側面と後方から、彼らを攻撃できるようにしなかったのか。

どうして、彼はゲリラ戦を実施するのに全く理想的なその地方で、それをやることを考えなかったのか。

あとでゲリラの功績で有名となったスペンサー・チャプマンは、前に建設的な提案をおこなったが、結局、マレー軍はそのような意見にはすこしの興味ももっていないと告げられたにとどまった。

それで戦闘のパターンは従来どおりの反復で進むことになった――戦闘、退却、再び戦闘、退却……そして退却する場所がどこにもなくなってしまったときまで。

十二日の正午までに、歩兵第九旅団長河村参郎少将が現地に到着した。

そして歩兵第四十一連隊に道路の東側を、歩兵第十一連隊にその西側を攻撃するように命じた。

行動は暗くなってから実施されることになった。

その間、佐伯は再び戦闘を開始していた。そして一五〇〇までに、ジャートとレスター両大隊の側面を脅威中だった。

しかしながら、レスター大隊は健闘し、自信満々だった。

一五一五ごろ彼らがスンゲイジットラと呼ばれた小流の後方への退却命令を受領したとき、彼らははげしく抗議した。

しかしマレー・ライオンが強要したので、彼らは後退してきた。

そしてジャートもこれにならった。これはさらに、もう一つの士気上の大きな打撃だった。

しかし損害はそこでおわらなかった。

その夕方、彼の司令部へむかって道路をくだってもどりつつあったマレー・ライオンは、輸送縦隊が恐慌におそわれているのを発見した。

それは日本軍の戦車が再び突破してきたという流言が原因したものだった。

あとでジャートとパンジャブ大隊がじゅうりんされていたという流言が、彼の耳に入った。

そして、これらはまったく虚偽であったが、流言はいぜんとして衝撃をあたえた。

彼の師団の後方で、まもなく道路が遮断されるだろうということを懸念して、マレー・ライオンは、翌日までに実行可能な戦車障害物の後方に到着せねばならないと決心した。

そこで一九三〇、ヒースあてにグランにあるスンゲイケダ川の後方に後退する許可をもとめる電信を送った。

パーシバルとともにまだシンガポールにいたヒースは、その申し出を支持した。

そして、パーシバルは折れ、つぎの指令が送られた。

「貴官の任務は北部ケダ州防衛のため戦うことにありと決定されたり。

貴官の当面の敵はわずかに一個師団と判断せらる。

最良の解決法は、敵戦車の前進を良好なる障害物にて阻止し、道路両側に充分なる縦深陣地を獲得し、かつ貴官の優勢なる砲兵のための余地をえらるるごとく、部隊を配置することにありと思惟す。

貴師団地域内において使用されるための予備隊は急派されつつあり。」

この指令で――その簡単な言葉はほとんど信頼できないが――とにかくマレー・ライオンは自分の思いどおりに退却してよいという許可をもらったのだ。

そこで彼は二二〇〇、部下にたいし約二四キロ後方のアロールスターにあるスンゲイケダ川の後方への退去命令を下達した。

5 ジットラ失陥は英・印軍最大の恥辱 top

|

日本軍の7.7ミリ重機関銃。ガスで操作され空冷式である

|

疲労した軍隊は、再び、彼らの弾薬と装具を集めた。そして、どしゃぷりの道路をたえまなく南下した。

彼らは疲れはて、とほうにくれた。

レスター部隊は、彼らの陣地から呼びもどされたとき、ひどく憤慨した。

各隊は暗闇のなかでちりぢり、バラバラにされてしまった。

そして、あらゆる秩序と結合力が失われた。

ある隊の指揮官は道路上での雑踏を懸念して、部隊を連れて鉄路を西へ歩いた。

ある部隊は海浜へ出て、小舟で南へ行こうとこころみた。また、あるものは退却命令を受入れようとさえしなかった。

これらのものが、何がおこったのか、わかったのは翌朝だった。

それから、彼らは多量の弾薬と装備を後方に遺棄して、大急ぎで敵との接触を断たねばならなかった。

退却を阻止しようとする日本軍の一部隊のくわだては、第二グルカ・ライフル連隊の第二大隊によって決定的に排除されたけれども、その退却は誤りであり、災厄だった

。第十一インド師団はもう二度と元の師団ではなかった。

ジットラそのものの戦闘についていえば、これはおそらく一八四八年(嘉永元年)の第二次シーク戦争(この戦争でパンジャブはイギリスに併合された)におけるチリアンワラいらいの英・印軍の最大の恥辱だったことを証明した。

多数の砲、装備、輸送機関と同じく、数百人の兵が生命を失った。

しかし、もっともいらだたさせることは、松井中将は第五師団全部を展開することさえ必要としなかったことだ。

その仕事は総兵力二個大隊たらずの歩兵と戦車一個中隊からなる前衛部隊によってなされたのだ。

彼らの全部の損害は五〇人以下だった。松井は日記につぎのようにしたためた。

「敵の軍隊はすこしも戦意がなかった……彼らは降伏するのを喜んでいる……戦争から解放されてほっとしているのだ。」

山下はどうかというと、彼は昨年十一月十日の日記にこう書いた。

「もしマレー防衛のイギリス軍にインド軍隊がふくまれておれば、仕事は容易にちがいない。」

いまや、彼はその予言が正しかったと考えた。

敗北のおもな理由は、すでに指摘されたとおりだ。

すなわち、各部隊の陣地が広く分散されていたので、日本軍の深い突破を容易にさせたこと、“闘牛士”作戦にともなう緊急発進が放棄されたこと、第十一師団の陣地を占領し準備する時間がすくなかったことだ。

対戦車障害物の援護を欠いて警戒任務に二個大隊を使用したことは、確かにマレー・ライオンの重大な誤りだった。

これらが潰滅させられたとき、彼は師団予備を失った。

それで敵の突破に対抗するための部隊がなかった。

これとはべつに、軍隊の訓練がなっていなかった。そして、どんな流言にも動揺した。

それは、彼らの兵たちのあいだに、すみやかにひろがった。

彼らの将校たちは、戦場で彼らをとりあつかう能力に欠けた。

大隊と師団司令部間の通信はきわめて原始的だったようだ。

そして無線機のないときは伝令にたよらねばならなかった――しかも、その伝令はしばしば道に迷うしまつだった。

ここでのべておきたいのは、両軍とも地図が整備していなかったことだ。

イギリス軍の地図は大縮尺だったが、一九一五年ごろ発行されたもので、最近開発された農園などが記入されていなかった。

日本軍のものは、だいたい学校の地図書から複写された小縮尺の地図だった。

しかし将校はこれに慣れていた――日本軍はいつも不完全な地図でたたかった。

しかし、ひとたび敵と接触すると、日本軍はすばらしく徹底的にはたらいた。

そして幸運にも、あらゆる防御陣地が記入されているイギリスの地図を一枚捕獲した。

海南島で訓練されたので、密生したジャングルはすこしも苦にならなかった――

もちろん、彼らも、他国のどんな軍隊とも同様、ジャングルが好きなわけではなかった。

いちばん、大切なことは、彼らは自分たちの指揮官にたいし、かぎりない信頼をよせていたことだ。

そして、彼らはいつも先手をとった。戦闘で彼らは、敗れるという気持などすこしも、もっていなかった。

top

****************************************

|