|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

7 シンガポール島への退却

|

ベネットの理論――それは、彼が久しくパーシバルとヒースに提案していたものだった――は日本軍の前進は一連の待ちぶせ攻撃によって、食い止められるというものだった。

彼の師団(その後方には第九インド師団がいた)が現在位置しているゲマス町ちかくの幹線道路は、その目的のためにもってこいのように思われた。

そこで、彼は計画をたてた。歩兵一個中隊を、一つの橋の東にあるジャングルのなかに隠れさせた。

一方、野砲一個中隊は西のほうから道路を援護した。

午後のお茶の時間ごろ向田支隊(戦車一個連隊(戦車第一連隊長向田大佐指揮)に自転車搭乗の歩兵一個大隊、若干の砲工兵を配属)が道路をすすんできた。

それをそのまま通過させた。そこで橋が爆破され、歩兵は射撃をはじめた。

またもや砲手との通信に手違いがあったので砲兵は射撃しなかった。しかし多くの日本兵が殺された。

翌朝、敵の爆撃機がゲマスを爆撃し、町の西方三、四キロにあるオーストラリア軍歩兵の駐屯地が攻撃にさらされた。

そして、またまた待ちぶせ攻撃は失敗の代償を支払わねばならなかった。

戦車数両を破壊し、日本兵八〇人をたおしたものの、ますます多数の増援部隊が戦闘にくわわって前進してきたので、オーストラリア軍はいくらかの土地を敵手にゆだねなければならなかった。

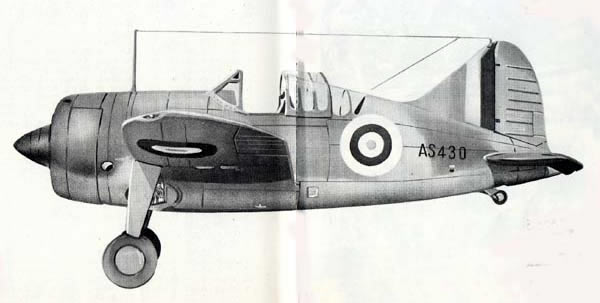

十五日に英空軍のバッファロ戦闘機が、ゲマスヘ向けて前進中の日本軍隊の行進を妨害するため出撃した。

そして状況は、がいして、やや好転しつつあるようにみえた。

1 英軍、兵力分散でまたも失敗す top

向田支隊のおびただしい損害をきいて、松井師団長は同支隊を歩兵第九旅団(河村)の指揮下にいれ、同旅団にバトアナム前方の敵の抵抗を一掃する任務をあたえて幹線道路を急進させた。

その間、彼は歩兵第二十一旅団をオフィル山の西方へ向かって大旋回させるため派遣した。

海岸地方を二縦隊となって南進中の西村の近衛師団によっても、また同じように圧力がかけられた。

西村の計画は、一個連隊でムアル町にある敵をクギづけにするとともに他の連隊をスンゲイムアル川のずっと上流で渡河させるというものだった。

ここでいっておくべきことは、山下と西村の関係は、作戦間すこしも改善されなかったけれども、近衛師団は予想されたよりも、ずっと立派に戦闘したことだ。

頑固な性格の持主である西村は、山下の命令を、いくぶん、幅ひろく解釈しながら、いぜんとして物事を自己流でやってのけた。

しかし、西村はずっと勝ちつづけたので、山下は必要以上には口だししなかった。

スンゲイムアル川での戦闘で西村は幸運にめぐまれた。

というのは、彼の敵はやっと到着したばかりで、これまで戦闘経験のなかった第十一インド師団だったからだ。

その旅団長のダンカン准将もまたゴードン・ベネットの命令で不利な地位にたたされていた。

ベネットはかってのジットラのマレー・ライオンと同じような誤りをおかした。

すなわち、予想される敵のあらゆる進入路を援護しようとして、軍隊を広い正面に分散した。

それで一月十五日に、ムアル町が四日間爆撃されたのち、ケサンにちかい海岸線にいたラジプータナ・ライフル大隊の第一線中隊が、じゅうりんされた。

ついで、日没後、近衛の一個大隊が小舟で川をわたり、ムアルヘ向けて進撃し、途中さらに多くのインド人部隊を奇襲した。

彼らのあるものは叉銃(さじゅう)したまま休憩していた。

翌日ムアルにたいする正面攻撃は、ちかづいてくる日本軍の小舟を、補助照準具で射撃した第六十五オーストラリア砲兵中隊によって、撃退された。

しかしその午後、スンゲイムアル川の上流で渡河した敵部隊による東方からの攻撃が成功した。

そしてラジブータナ・ライフル隊の残りは退却した。

この二日間の戦闘で、彼らは大隊長と副大隊長をうしない、数百人の損害をだした。

完全に兵力で日本軍に圧倒され、そして戦闘でも敗れた。

2 印・豪部隊に壊滅的な打撃 top

|

オーストラリア軍は壊滅的打撃を蒙った。従軍記者と会見中のオーストラリア軍司令官ゴードン・ベネット中将

|

ムアルにおける敗戦のニュースがベネットの耳に入ったとき、彼はゲマスから後方へ走っている背後連絡線のことが気になったので、第四十五インド旅団を増援するため、第二十七オーストラリア旅団から一個大隊を派遣した。

しかし、彼の情報はひどく不正確だったので、ムアルの敗北はごく軽微なものだと考えた。

彼はそのオーストラリアの大隊長に状況説明をしたとき、

「敵の兵力は、わずか二〇〇人くらいだ。

貴官は一つの反撃で情勢を回復し、二、三日以内に、ゲマスヘもどってこれるだろう。」

とさえいった。 ベネットは、西村が彼の全師団をひきいて西海岸を前進中であることを、全く知らなかったようだ。

しかし、西村はスンゲイムアル川を、彼が予想していたよりも、はるかにやすやすと渡河し、いまや当面の敵をスンゲイムアル川とその東方約五〇キロのスンゲイバトバハ川のあいだで捕捉殲滅しようと計画していた。

そこで、彼は近衛歩兵第五連隊(連隊長岩畔大佐)にバクリを攻撃させるとともに、近衛歩兵第四連隊(連隊長国司大佐)に海岸道を前進し、町の北部でスンゲイバトバハを渡河して、ブキベランドクヘ向けて内陸へ走っている道路をおさえさせることにした。

その攻撃は十八日払暁に開始された。

そしてインド兵とオーストラリア兵は、頑強に陣地を固守したが、結局、後退せねばならなかった。

パーシバルが、松井の第五師団を幹線道路上を突進させ、西村の近衛師団は海岸道にそって前進させるという、山下の計画にはっと気づいたのもまた十八日だった。

ベネットの反対をおしきって、パーシバルは、海岸上にある軍隊をヒースの指揮下にうつした(彼らは西部部隊とよばれた)。

一方ベネットの部隊は東部部隊とよばれた。

しかしその呼び名も、情勢をおおいに好転させる役にはたたなかった。

西村が海岸道を突進してきたので、パーシバルはいよいよベネットの背後にたいする脅威が心配になってきた。

そこでまたもや、方針は後退だった。

日本軍の貧弱な背後連絡線を切断するために、彼らの後方へまわっていくという考えは、全くなかった。攻勢作戦をとるという考えなどは、もうとうなかった。 |

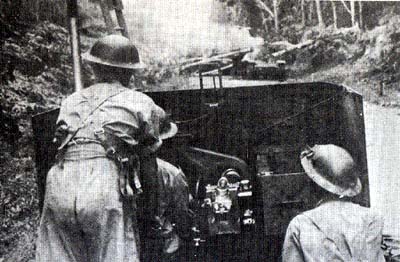

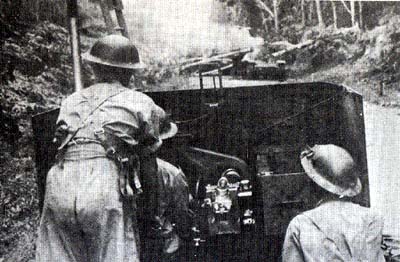

ジャングル内を進む壕軍

|

その間、パリスロンにいる第四十五旅団は分断された。そしでその負傷兵は露天に横たわっていた。

彼らの多くは、何も手当てされなかったため死亡した。

一月二十二日に、シンガポールから二機の航空機がとんできて、包囲された守備隊にたいして食糧と医療品を投下した。

しかし状況はだんだん悪化した。

オーストラリアの一部隊による救援反撃が失敗したとき、アンダーソン中佐はできるかぎり旅団を脱出させようと決心した。

すべての重装備と予備弾薬を破棄することを命じ、そして負傷兵を軍医の監督のもとに残して、各部隊は解散して、小さな組となり、ジャングルを通過してすすむように命令した。

結局、多くの負傷者をふくむオーストラリア兵五〇〇人、インド兵四〇〇人が後方へたどりつくことに成功した。

しかし、戦闘部隊としての旅団は消失してしまった。

3 チャーチル、防備怠慢に驚く top

このときまでに、松井の軍隊は幹線道路上のラビスにたっした。

そして西村は、いぜんとして海岸道からはなれずに行動しバトバハヘ向かった。

ひとたびクルアン(ラビス東南方)およびバトバハが日本軍の手中に落ちると、シンガポールは一三〇キロ以内にあるだろう(一月二十五日、第五師団はクルアンに、近衛師団はバトバハにたっした)。

シンガポールはこのとき、チャーチルと連合国の首脳者たちはともかくとして、多くの人たちの関心を集めはじめた。

一月十五日にチャーチルはウェーベルに書いた。

「貴官がシンガポールへ退却のやむなきにいたった場合、どんなことになるか、貴官の考えをどうぞ知らされたい。

この地域を防衛するには、いくばくの軍隊を必要とするか。

上陸を阻止するのに、香港で行われたように、どんな方法があるのか。」 |

翌日ウェーベルは、はじめてシンガポール島をおとずれた。

そこで、すべての計画が、海上からの侵攻に対してしかなされていないことを知った。そして現実の状況は

| 「ジョホール水道の横断を妨害するため、島の北岸に防衛施設を構築することが、ほとんど何もなされていませんでした……」と回答した。 |

そのニュースはチャーチルにとって、脳天をたたかれたような衝撃だった。

彼は、あとでそのことを、こう書いた。

「私がこの通信を十九日朝読んだとき、驚きで、全く心が痛むのを感じた。

実際海軍基地と市の陸地の側を防護している永久築城はなかったのか。

そのうえに、さらにもっと仰天させられることは、語るにあたいするような手段が、戦争がはじまってこのかた、どの指揮官によってもとられなかった。

そしてとくに日本軍がインドシナに足場をかためていらい、野戦の防御施設も構築されなかったことだ……。

このことを、私はどうして知らなかったのか、理解できない。

しかし現地の将校のだれひとり、そして本国にある私の専門の顧問のだれひとり、この重大な必要性を認識しなかったようだ……

私はこのことを、すこしも、自分のいいわけのために書いているのではない。

私は当然知っているべきだった。私の顧問たちも当然知っているべきだった。

そして、私は報告されるべきだった。そして、私は質問をなすべきだった。」 |

チャーチルは、彼が質問しなかった理由は、シンガポール島が陸正面の防御施設をもっていないなどということは

「戦艦が船底なしに進水するのと同じで、全く、考えられない」ためだったと説明した。

|

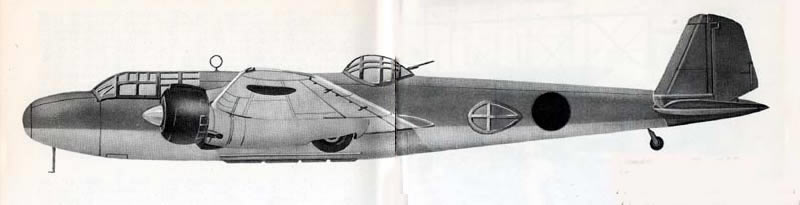

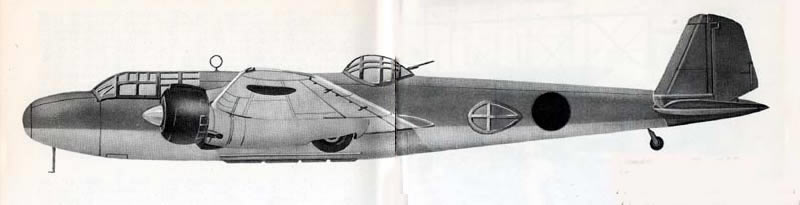

海軍96式陸上攻撃機22型 連合軍のニック・ネーム“ニール”、

発動機:金星1000馬力2 武装:20ミリ機銃2、7.7ミリ2、爆弾または魚雷1000キロ、最大時速:203.5キロ航続距離:4600キロ

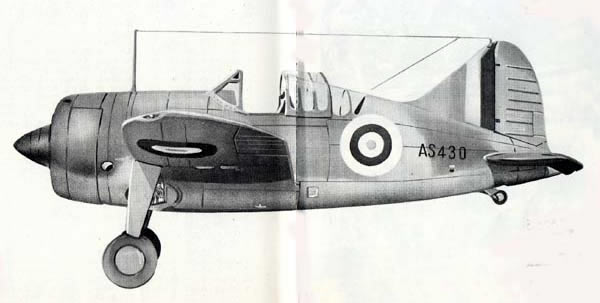

ブルースター「バッハロ」戦闘機

日本の戦闘根に勝とうと連合軍がかんがえていた、このバッファロは日本軍の零戰、隼の敵ではなかった。

発動機:ライト940馬力1 武装:12.7ミリ機銃4、100ポンド爆弾2 最大時速485キロ、航続距離:1800キロ

|

|

ゲマス駅の攻撃

|

4 絶対に降伏すべきでない top

しかし、これが、実際の状況だったのだ。

そしてチャーチルに報告された言葉は、工兵先任将官のイバン・シムソン准将が最初に問題を提起したときにあたえられたのと、全く同じだった。

それは、軍隊はまず訓練しなければならなかったこと、ホワイトホール(イギリス政府)からの資金が不足したこと、北部マレーの防衛施設をつくる努力をしたことなどだった。

これにたいしてチャーチルは説明した。

| 「私はこれらの理由は正当と考えない。(島の)防衛施設は建設されるべきだった。」 |

|

ジョホール市街。戦車が機関銃陣地を

ノックアウトするのをまっている日本軍歩兵

|

しかし、敵は一六〇キロたらずのところにおり、そして、迅速におしよせて、近づきつつある。

何がなされることになったか。

十九日に、チャーチルは参謀総長のイズメー将軍に手紙を書いて、ただちに緊急計画を作成すべきであるとのべ、その計画には、減装薬(砲の射程をちぢめるため砲の薬量を減ずること)を使って要塞砲を使用することをくわだてたり、上陸場所には地雷や障害物を設けたり、鉄条網や仕かけワナをはり、拠点には野戦築城を行い、ジョホール水道の各入口には探照灯をそなえた野砲兵を配置したりすることを示唆した。 彼はさらに

「全部の男性市民は、防御工事構築のため従事すべきである……シンガポール島の防衛はあらゆる手段をつくして維持せねばならない……

シンガポール市を、とりでに改造し、そしてこれを死守せねばならない。降伏は絶対に考えられない。」 |

とつけくわえた。二十日にチャーチルはウェーベルに電報した。

「私は貴官に明白にいうが、一インチの土地といえども防御されることを期待している。

諸資材および防御施設は一片といえども敵手にわたさぬため粉砕すべきである。シンガポール市の廃虚のなかでの長期の戦闘をおこなったのちでなければ、降伏などという問題は考えるべきでない。」 |

降伏という言葉が、いまはじめてのべられたことは重要だ。

この通信はウェーペルからの電報といきちがった。

彼はパーシバルにできるかぎり長く固守すべしと命令したことを報告したあとで、こうつけくわえた。

「しかしながら、小官はジョホールが陥落したのち、島がはたしてどのくらい固守できるかどうか、うたがうものであることを警告します……要塞守備隊の一部はジョホールへ派遣されました。

そして、のこっている軍隊は、兵として素質がうたがわしいものばかりです。

閣下に、このような、意気を阻喪させる状況の内容を申しあげて、お気のどくにたえません。

しかし、小官は閣下にシンガポール島要塞について、誤った観念をもたれたくありません。」 |

翌一月二十日、ウェーベルは、再び打電して、状況はおおいに悪化したこと、そして

| 「軍隊をセガマット〜ラビス地域へ撤退させる必要があり、ことによっては、ジョホールバルヘ向け、そして、終局には、シンガポール島へ総退却を必要とするかもしれません。」と、つけくわえた。 |

彼はシンガポール島防衛のための準備手段は利用できる、かぎられた資材で着手中だと、つけくわえた。

しかし、その防衛の実行いかんは軍隊の状態によるばかりでなく「空軍が島に戦闘機を維持できるかどうか」にかかっていた。

彼は、このことはいわなかったが、英空軍はわずか二八機の戦闘機をもっているにすぎなかった。

したがって絶望的に劣勢だった。

5 まぬけだらけのパーシバル top

シンガポール島防衛のための“準備手段”にかんする、ウェーベルの陳述は、やや誇大であったことがわかった。

ウェーペルはパーシバルを説きたてたが、概略の計画がだされた一月二十三日まで、ほとんど、何もされなかった。

そして細部がだされたのは、さらに五日たってからだった。

このときまでに民間人労務者たちは間断ない空襲のため、ちりぢりになってしまい、召集がかけられたとき、これに応じて集まったものはごく少数だった。

一月のおわりまで、一本の杭も地面に打ちこまれなかった。

戦史が書かれるかぎり、このまことに怪奇な状態について、いろいろな推測がなされることだろう。

一九二〇年代と三〇年代に基地の建設が計画されたとき、どうしてだれも、北岸に防御施設を構築することを考えつかなかったのか。

日本軍はマレー半島を南下して進撃できるというドビー将軍の警告に、どうして、だれも反応をしめさなかったのか。

どうしてパーシバルはその危険に対応しなかったのか――

そしてとりわけ、どうして、彼はシムソン准将の警告に心をとめなかったのか。

どうして、彼はウェーベルの命令(または公刊戦史が書いている“強い主張”)にしたがわなかったのか。

戦闘で非常に勇敢だった男、そして、他の事柄については健全な思想をもっていた男が、どうしてこの事柄にかぎりほとんど精神異常といってよいくらい、ばかげておれたのか。

どうして、市民の士気のことを、軍事上の必要を無視して考慮するまで、彼の考えを支配したのだろうか。

彼の著書“マレーにおける戦い”のなかの彼の記事は、それについて一種の狂気じみた論理をもっているので、引用の価値がある。

「シンガポール島の北岸と西岸に、防御施設が構築されていなかった事実……は上層部のなかにおいてさえ、多くの論評の問題になっている。

それは歴代司令官による先見の明が欠けていたせいにさせられた。そのような非難はきわめて片手おちである。

まず第一に、司令官は防御施設を、彼らの好む時または場所に構築する権限をもっていなかった。

シンガポールの防御施設は、陸軍省の計画にもとづいて構築せねばならなかった……

それから防御施設の目的の問題があった。それは明白に海軍基地の防護であった――

けっしてシンガポール島の防衛ではなかった。」

しかし、ひとたび敵が島へわたることができたら、海軍基地はどうやって防護できるか。

これにたいしては、彼は納得のいく答えはしていない。

ようするに、だれでもこの範囲において、パーシバルは、頑固だったと同様、まぬけだったということだけが結論できる。

何もかもすべて「陸軍省の計画にもとづいて」なされたので、書類整理の仕事が全部すみ、そしてすべての手続きがまもられたので、彼は満足していた。

パーシバルは戦争の現実に全く反応をしめさなかった。

彼は山下の迅速な前進が、以上の理由を全くふきとばしてしまったことが、はっきりつかめなかったようだ。

6 紙上プランだけの防衛準備 top

自分は何もやらなかったという、彼自身の記録を弁護する一方で、パーシバルは、軍隊がジョホールの土堤道をぞくぞくと渡るまえ、防御計画が達成されたことについて自画自賛しているのは、こっけい千万だ。

「前方の防御された地帯の位置と、予備隊の位置は選定された。砲兵の観測所と砲列位置は偵察された。

部隊の司令部(本部)の場所は決定された。そして通信連絡の手段はとりきめられた。

機関銃陣地は構築された。油を使用する障害物と水中爆雷は、予想される敵の上陸地点に配置された。

予備の探照灯が集められ、いつでも使用できるように準備された。

新戦車障害物が構築された……防御の一般計画は、防御された地域で敵の進入路を防護し、反撃を準備している機動予備隊と控えにおくにあった。」

これらの計画は、実際現場にある軍隊にたいするよりも、紙のうえでしめされたもののほうが、だれにも、ずっともっともらしくみえた。

その防御計画は、たとえ、彼自身がぶざまな指揮をしないにしても、具合よく進捗しなかっただろう。

しかし、それはあとになってからのことだ。半島で戦わねばならない最後の戦闘がまだあった。

一月二十二日朝、パーシバルはレガムで会議をひらいた。

会議中、彼はクルアンからアエールヒッタムにわたる線に後退することをきめた。

このことは、半島の突端わずか三〇キロだけが連合軍の手中にのこることを意味した。

撤退は、通信の不良とはげしい空襲とによって、さまたげられ、乱雑に行われた。

しばしば歩兵の指揮官は航空支援を要求した。

しかし英空軍(RAF)は爆撃機七四機、戦闘機二八機に減少(日本の航空兵力はそれぞれ二五〇機と一五〇機だった)したので出動は一度に一つの要求だけがやっとだった。

しかしながら、クアラルンプールとクアンタン飛行場にたいして攻撃がかけられた。

また爆撃機は幹線道路上の輸送機関をたたいた。

だが、これらの努力は戦況の推移には、すこしも影響をあたえなかった。

そのあいだ日本航空隊は町や村にたいする、はげしい爆撃をつづけて、住民の士気をいためつけた。

一月にシンガポール市だけでも二一○○人をくだらぬ死傷者がでた。

|

戦車は炎上した。そして搭乗員は全部脱出できなかった

|

|

ジョホール:オーストラリア軍の対戦車砲の砲手が

近距離で日本軍戦車を迎撃

|

対空砲火で撃墜され、パラシュートで脱出した日本軍パイロットの遺体

|

|

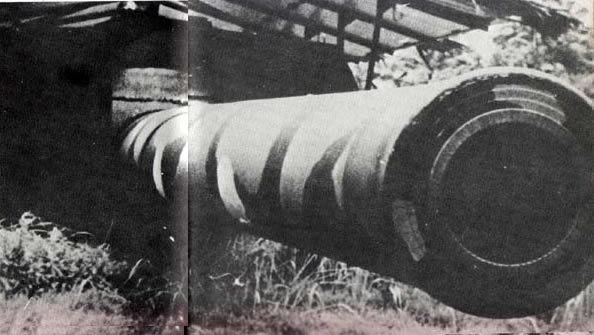

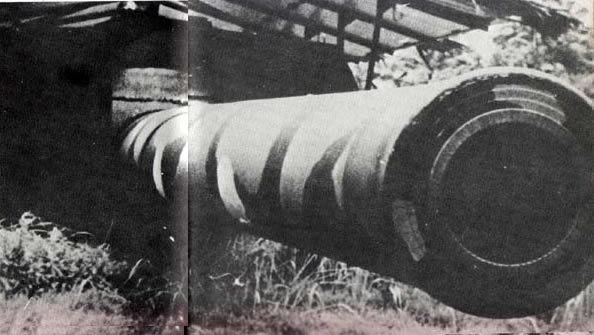

印象的だが役にたたない。シンガポールの巨砲はまちがった方向に向いていた

|

あいかわらず市民が災害をうけた。

マレーの寺院にたいする空襲

|

|

未踏のジャングルを進撃する日本軍

|

7 シンガポール島へ後退 top

退却は、諸連隊が頑強に戦闘し、そして下級指揮官たちが難局に対処して立ちあがったので、ときには反撃をくわえたが、なおもつづいた。

将兵ともに勇敢さが欠けていたわけではなかった。彼らはただ火力で圧倒され、戦闘でおとった。

どんなに多数の戦車を破壊しても、日本軍はますます多くの戦車を、彼らに向かってすぐ前進させた。

空中からの連続攻撃は一日中つづいた。

遠くはなれた東部海岸では、第二十二オーストラリア旅団がメルシンのちかくで、日本の歩兵、木庭支隊にたいして待ちぶせ攻撃を行い、さほど重要でないが、成功をえた。

しかし日本軍はひどい目にあわされたので後退をはじめた。そして山下は強力な増援部隊をおくった。

一月二十六日、ヒースは第三軍団にたいしシンガポール島への退却命令をくだした。

しかし、もう一つの災厄がおこることになった。

第二十二インド旅団が日本軍の包囲により退路を遮断されてしまった。

ペインター准将は、残された唯一の希望は、鉄道の西のジャングルを通過して退却することだと決心した。

部隊は負傷者を運んで後退した。

そして四日間、敵の包囲網からのがれでるために苦闘した。

いまでは部隊の兵力は三五〇人にへり、弾薬もほとんどなかった。

そして二月一日、彼らの行く手をさえぎっている強力な日本軍の陣地にぶつかったとき、ペインターは降伏する以外に選択の方法はなかつた。

数人のものだけが、本隊から別れた。そしてシンガポール島に、しばしの天国をうることになった。

しかし、ここで二、三日後へもどることにする。一月二十六日に、パーシバルはウェーペルに電報した。

「全般の状況は重大化しつつあるものと思考します。

我々の残り少なくなった兵力をもって、敵のとぎれのない、無抵抗同然の航空活動と呼応したその地上軍の圧力に抗することは困難です。

我々は、途中ずっと戦いつづけています。しかし一週間以内には島内へ駆逐されるでしょう。」

翌日夕方、彼はまた私信で、つぎのようなことをしたためた。

「非常に危険な状況がおきています。敵は西部海岸で大多数の兵力を捕捉し、じゅうりんしました……

我々が敵を停止させることができねば、他の道路上のわが縦隊を適時、後退させることも困難でしょう。

彼らも同じく圧迫されつつあるので、とくにそうです。

ともかく、我々はジョホールをこのさき三、四日以上保持することは、とてもできないように思われます。

我々は残存している全部の兵力を連れもどすことができないかぎり、島においては、もっと兵力が少なくなることでしょう。」

彼はつけくわえて、全戦闘機数は九機にへり、飛行場をずっと活動させることは、困難となりつつあるむねのべた。

ウェーペルの意見は、この危機において、全軍隊はマレー本土から撤退さすべきだということだった。

わずか一、二日の時日をかせぐために、そこでより多くの損失をうけるのを手をつかねているのは、確かにムダだった。

二十八日にパーシバルは会議をひらいた。

席上ヒースは、東部部隊も西部部隊も共に、すこしも予備隊をもっていないこと、ジョホールの南端を固守しようとするくわだては、すべてこれ以上の災害を意味することを指摘した。

そこで撤退はできるかぎり早く開始し三十日夜から三十一日早朝にかけて、おえるべきことが決定された。

この決定は幸運だった。

というのは、山下は退路を封鎖するため一縦隊を派遣し西部海岸から内陸へ向けて突進させることに決定したからだった。

8 陥落の危機に市民はソッポ top

山下は、もし彼がジョホールにある全軍隊を捕捉することができたら、シンガポールは、長びいた闘争をやらずに降伏したことだろうと確信した。彼の計画は成功寸前だった。

疲労した軍隊は、ジョホールとシンガポール間の一キロの土堤道をわたり、ぞくぞくと後退しはじめた。

多くの兵たちは、彼らの長い悪夢はおわったこと、島は難攻不落の要塞であり、彼らはそこで、強力な海陸軍部隊が救援するためにやってくるまで、持ちこたえられると信じたようだ。

彼らはすぐ幻滅を感じさせられるはずだった。島は要塞ではなかった。

その防御にかんする計画はやっと一月二十八日に明らかにされた。

そして市民たちはこの危機のときでさえ、いぜんとして(軍人を)無視する特権を行使しようとしていた。

アーガイル・アンド・サザランド・ハイランダース部隊のアンガス・ローズ少佐が、彼の射界を展開するために数本のバナナの木を切り倒そうと決心したとき、彼は“所管官庁からの”許可をまずもらわねばならないと、おうへいに告げられた。

またゴルフクラブを一つの拠点にしようと決心したとき、そこの書記は「我々が委員会を開くまでは、何もやれない」と知らされた。

また、彼の部隊をゴルフリンクに位置させた一人の砲兵将校は、いったいぜんたい、君は何をしているのかと、たずねられた。

彼はゴルフクラブは個人の財産であることを知らぬのかといわれた。

指揮と士気にかんするパーシバルの考慮はさておき、白日夢と欲求不満のそのような雰囲気のなかで始まった戦争が、とてもうまくゆくはずはなかった。

その議論は正しかった。

作戦はいまや最後の段階に入った……最後で、そしてあらゆるなかで、もっとも危険なものだった。 |

シンガポール前面での最後の戦闘。ジョホールバルにおける市街戦

|

top

****************************************

|