|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

6 ウェーベル将軍指揮をとる

一九四一年クリスマスの日にホワイトハウス(米国大統領官邸)で連合参謀本部(英米両国)の会議があった。

この席でアメリカの陸軍参謀総長マーシャル大将は、極東に最高司令官を任命すべきであると提案した。

そして議論のあとで、サー・アーチボルド・ウェーペル大将の名前が出された。

イギリス統合参謀本部は、もしこのうえ災厄がおこった場合――それは不可避に思われた――アメリカ世論の結果を心配して、その構想には気のりうすだった。

ウェーベルはこのとき、たぶん、他のどんなイギリスの将軍よりも、より大きな名声をえていた。

彼は、リビア砂漠でイタリア軍にたいして、かがやかしい勝利をおさめた――それは戦争におけるイギリスの最初の勝利だった――。

しかし、のち地中海司令部における事件で失脚することになり、インド軍最高指揮官に転出させられた。

赤裸々で、はなばなしさがないスコットランド人のウェーペルは、軍隊からも部下の指揮官からも敬愛された。

そして、非常に有能な将軍だった。ジョンソン博士はかつてオリバー・ゴールドスミス(イギリスの詩人、劇作家、小説家、一七二八〜七四)について「彼は天使のように書き、あわれなインコのように話す」といった。

この批評はあるていどウェーベルにも通用する。ウェーベルの散文は、やわらかで明快だ。

そして、彼はまことに話術の才にたけた。イギリスの将軍たちのなかで、文士として第一次大戦のガリポリの司令官イアン・ハミルトン卿と匹敵できるのは、かれくらいだった。

しかし講演家または演説家としては、彼はやや感傷的なきらいがあった。ハミルトンと同様、彼は戦闘では、やや不運に見舞われた。

そして、しばしば情勢が絶望的になったときに現地に到着するように思われた。

彼の新しい司令部は、ABDA――アメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリアの頭文字をあらわした――としてしられた。 |

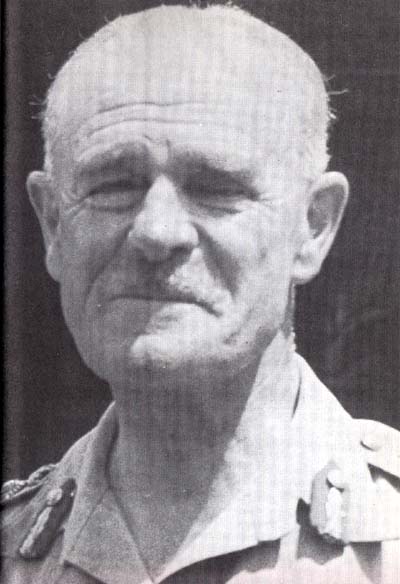

サー・アーチボルト・ウェーベル大将

|

そしてビルマからフィリピンまで包含されていた。

その任命について知らされたとき、彼が

「私は赤ん坊をだっこしていなければならぬ男たちのことをきいたが、この子は双子なんだぜ。」

と、いったことは、おどろくにあたらない。

ダフ・クーパーの執拗な主張で、ブルック・ボッパムに代って総司令官となったサー・ペンシー・ポウノール中将が、彼の参謀長になることになった。

そして古い極東軍司令部は廃止された。 |

サー・ヘンリー・ポウノール中将。

最後の時期に、かれは

ブルック・ポッパム将軍に代った

|

1 近衛師団が英軍の背後に上陸す top

しかし新しい司令官たちの任命は、部隊の再編成同様、即座には戦局好転をもたらさなかった。

ウェーベルは一月七日にシンガポールに到着した。そこでは新しい災厄が起きていた。

一月一日に日本軍は第二十二インド旅団(バストウ将軍の第九師団に属す)を攻撃し、彼らをクアンタン飛行場からおっぱらった。

その飛行場はシンガポールの北方約約二〇〇キロの東部海岸にあった。

陸上に基地をもつ敵の航空機は、彼らの最後の目標に向けて大飛躍をすることになった。

その間、第十一師団はクアラルンプールの前方にある唯一の障害――スリム川――ヘ後退した。

パーシバルによって設定された同師団のここでの任務は、敵を一月十四日まで、そしてできたらもっと長時日、クアラルンプールの前面にクギづけにすることだった。

当然、ヒース将軍は日本軍がさらに南方、とくに良好な港湾をもつクアラセランゴールとポートスウェッテンハムに上陸する可能性があると憂慮した。

この脅威に対処するため、彼は砲兵一個中隊に支援された歩・騎兵の混成部隊を派遣した。

山下は、イギリス軍の後方にたいする、海上機動上陸をふくむ諸命令をくだしたところだった。

戦車一個大隊で支援された松井の第五師団はクアラルンプールヘまっすぐ前進し、その間、近衛師団からの混成部隊は前記の諸港へ上陸した。

しかしながら、これらの部隊が一月二日に到着したとき、彼らは砲兵の猛撃をこうむり、その日と翌三日の上陸に失敗した。

しかし四日になって、彼らはクアラセランゴールの北部に足場を確保した。

そして激戦後、おおむね大隊兵力で内陸へ突進した。

パーシバルは、大急ぎでイギリス海軍にこれ以上の敵の上陸を阻止するよう要請した。

しかしこうした脅威にそなえて編成されていたペラク戦隊は、わずか二隻の発動艇に減っていた。

再び日本航空隊の圧倒的優勢が戦況を支配した。

昼間、同戦隊はさんざんに爆撃されたので、クリークのなかへやっと避難した。

そして夜になって出てきたときは、ときすでにおそく、敵の海上機動部隊を捕捉できなかった。

それで陸軍は独自で、できるだけうまく対処せねばならなかった。

そうこうしているうちに、第十一師団はスリム河を援護する新陣地の強化につとめた。

これらは道路と鉄道線がふくまれていた。

そして、側方のジャングルはものすごく密生しており、下草がいっぱいはえていたので、こんどは日本軍も例の(拳闘の)フックがつかえないだろうと考えられた。

地雷が敷設された道路そのものはべつにしても、陣地は戦車に充分対抗できると考えられた。

2 疲労こんぱいのパンジャブ大隊 top

しかし問題は、ますますひどくなる爆撃と機銃掃射のため兵が昼間作業ができないので、掘開作業は夜間だけにかぎられたことだった。

爆撃による人員の損害は多くなかったが、将兵の睡眠をさまたげてしまい、その士気におよぼす影響は大きかった。

パンジャブ第二大隊第五中隊の中隊長はこのときのことについて記した。

「わが大隊は、全く疲れきっていた。わけてもその責任のため、指揮官たちは、ほんのちょっとのまどろみさえも、とれなかった。

大隊は三週間に二七〇キロも後退した。そしてその間わずか三日だけ休息した。

二五〇人の損害を出したが、戦死者の比率がもっとも高かった。兵の士気は低下した。

そして大隊はその戦闘力の五〇パーセントを失った。」

そして一月五日に、彼はこう記した。

「私は、兵が何もしたがらずに、ただ個人用掩体のなかにかがんでいるという、もっとも無気力な状態にあるのを見つけた。

ひんぱんな敵の空襲のため、すこしも眠れなかったといった。

事実、彼らは全く意気阻喪していた。道路上には、何も動いていなかった。

そして死んだような地上の沈黙に、おおいかぶさるようなジャングルのすごさがくわわって、人間の神経を苦しめていた……

ジャングルは人間に判断力を失わせてしまう感じをあたえた。」

日本軍が攻撃を開始したのは、この日だった。

日本軍はすぐハイドラバッド第十九連隊第四中隊からの猛射をこうむり、戦場に六〇人の死体を残して後退した。

夜半すぎに、日本軍は鉄道と道路の両方から再び攻撃してきた。

ついで○三〇〇すぎ月がのぼったとき、一連の集中砲火をあびせたのち、トラックに乗車した歩兵をしたがえた戦車隊がやってきた。

一時間たたぬうちに一番目の道路閉鎖が片づけられてしまった。

そして戦車隊は先頭戦車が里程標六一のそばのパンジャブ大隊の前面の地雷にぶつかるまで、またも前進してきた。

歩兵はすぐトラックからとびおり、パンジャブ大隊を攻撃した。

彼らはこれにたいし、小銃と軽機で応戦し、あとでは銃剣でわたりあった。戦車三両が動けなくなった。

ついで日本軍は、ヤブでおおわれていたが、まだ使用可能のいくらかの環状道路を発見した。

そして戦車に、それらの道路をまわって里程標六二へ向けて突進させた。

彼らはそこでパンジャブの予備隊と衝突した。

それからつづいた戦闘についてパンジャブ大隊のディーキン中佐はつぎのように記した。

「その騒音……は言語に絶した。いたるところ戦車だった。

エンジンはうなり、乗員は叫び、機関銃は火をふき、そして迫撃砲と大砲は全力をあげて射撃していた。

切り通し道路をまもっている小隊は手榴弾を投げた。

そして、一両の戦車は対戦車擲弾銃でそのキャタピラが粉砕された。

二門の対戦車砲が二発発射した。その一発は一両の戦車に命中した。

それからアーガイル隊方面へ後退した。さらに一両の戦車が地雷に乗りあげて破損した。」 |

3 日本戦車隊、敵陣のなかを悠々進撃 top

|

クアラルンプールヘ進撃

|

降伏するイギリス兵たち。

戦闘はおわっても、彼らの困難ははじまったばかりなのだ

|

その時間中、予備隊と大隊本部はその猛攻撃を食い止めた。しかも大した損害はなかった。

ついで○六三〇、日本軍は第二の環状道路を発見して、再び行動をおこした。

このときまでに彼らは三〇両の戦車を行動させていた。

とくに優勢な敵にたいするパンジャブ大隊の勇敢な防御は、後方の部隊に、道路を閉鎖したり、地雷を敷設するために、充分な時間を与えたにちがいなかった。

だが、また支離滅裂と混乱があった。そして電話線が切断された。

アーガイルとサザランド・ハイランダース両部隊は、幹線道路がゴム農園を通過して走っているところに、ちょうど一つの道路閉鎖を設置しおわったとき、四両の戦車がその道路上をやってきて、それを排除した。

いまや、その戦車中隊はスリム川の橋梁の約十キロ北方のドローフックへ進んだ。

そこで、彼らは信じられぬことだが、対戦車擲弾銃だけを装備していたアーガイル隊の装甲車によって前進をとめられてしまった。

しかし、まもなく、不可避なことが発生した。それらの装甲車がみなノックアウトされてしまったのだ。

そしてアーガイル隊は、戦車中隊が疾走していくのを、ただアッケにとられてみまもった。

またも橋梁爆破の責任者たちが、彼らの任務を遂行しなかったのだ。

結局スコット兵たちは、ジャングルを通過してスリム川へ向かって後退した。

その間、日本軍戦車中隊は阻止陣地を占めるため前方へ行動中だった第十四パンジャブ大隊第五中隊を捕捉して前進をつづけた。

先頭中隊はジャングル内へ、われさきに入ろうとしてまにあわず大損害をうけた。

彼らはここで後方の諸中隊と合流して、道路上を射撃した。

日本軍戦車中隊はすぐトラックに搭乗した歩兵の支援をえて戦闘が展開された。

日本軍は戦車の支援でしだいに優勢となった。

さらに英印一個大隊がジャングルを通過してスリム川の後方へ進まねばならなかった。

その阻止陣地でパンジャブ大隊を支援するため、前方へ送られた対戦車砲は、まだ戦闘も開始しないうちに、じゅうりんされてしまった。

4 急進撃で電話連絡もできず top

日本軍が戦車をもっている大きな利益はべつとして、彼らが成功をおさめたのは、彼らが信じがたい速度で攻撃を開始したことにある。

不意をつかれたり、陣地外で捕捉された部隊は、みな一瞬のうちにちりぢりにされたり、圧倒されてしまった。

第十一師団はなんども偶発事故でつかまえられた。

それはたんに極度の疲労のせいばかりでなく、通信がなっていなかったためだった。

ジットラからのひきつづく後退で、無線機の大部は失われた。

そしてどの場合でも、樹木の繁茂した地方での無線使用の技術は、まだマスターされていなかった。

電話線は、たびたび切断された。

そして伝令が通信文をもって到着したときには、状況はすっかり変っていた――それはいつも、いっそう悪いほうへ変った。

日本軍の戦車中隊は前進をつづけ、スリム川橋梁の前方約九キロにあるカンポンスリム村にある陣地へ移動中の第九グルカ大隊第二中隊をまっすぐ突きぬけた。

戦車中隊は歩兵による攻撃を待つため現在地にとどまっていた。

しかし、道路をさらにくだったところでは、戦車中隊は縦隊で行進中の第一グルカ大隊第二中隊を捕捉して、彼らをすぐ追いちらした。

スリム川橋梁へ前進するまえに道路わきに駐車していた第百三十七野砲兵連隊の二個中隊を撃ちまくった。

彼らが橋梁に到着したのは、○八三〇直後だった。

ここにいた唯一の部隊はボーフォーズ高射砲(二連装、自動式高射砲、最初スウェーデンのボーフォーズでつくる)の一部隊だった。

そしてその指揮官は、さいわいにも、トラックで急いでもどってきた通信手に警告されたので、照準具をおろし、日本軍の戦車に九〇〇メートルの射距離で射撃を開始した。

射撃は全く無効だった。小さな砲弾は戦車の車体からはねかえった。

そして日本軍はボーフォーズの射手たちに大損害をあたえ、彼らをすぐ追いちらした。

戦車中隊は警備のために一部を残して橋をわたった。そして道路をさらに三キロ前進した。

こんどは彼らはイギリス軍の野砲第百五十五連隊とぶっかった。

その砲手たちは三〇キロ以内に敵の戦車がいるなど、夢にも思っていなかった。

彼らはすぐ驚きから立ち直り、苦心して、彼らの砲を射撃できるようにした。

そして一門の四・五インチ榴弾砲は先頭戦車にたいし、三〇メートルの射距離で直撃弾をあたえた。

これで前進はとまった。

この戦車狩り隊になやまされて、日本軍は戦車部隊を橋の上に集中した。

そこで日本軍は野砲第百五十五連隊からの猛射をうけた。

しかし、日本軍はほとんど二個旅団の組織を壊滅させ、イギリス軍の多量の砲と輸送車両を奪取するという、すばらしい仕事をやった。

イギリスの公式戦史はこの戦闘を“大災害”と記述しているが、それはけっして誇張ではない。

イギリスの敗北は、中央マレーを放棄させることになった。

そして増援部隊が戦闘に参加させられるまで、ジョホールを固守する機会を減少させた。

諸連隊が、へたに戦ったということは否定できない。

しかし、多くの部隊が道路上を密集隊形で行動しているとき、戦車に捕捉されたということも同様だ。

戦車をどうやって処理するかについては、全く訓練されていなかった。

そしてとくにマレーのような地形での対戦車砲の使用についてそうだった。

しかも、一九四一年には、歩兵は全く戦車をやっつけるための装備がなされていなかった。

5 未訓練のまま到着した豪軍 top

ウェーペル大将が指揮をとるためシンガポールに到着したのは、スリム川の戦闘の最中だった。

彼は当初から、もっとも必要とするものは、時間だということに気づいていた。

シンガポールからジャワ(ウェーペルの司令部はジャワにあった)にいたる一連の航空基地を設置するための時間、第十八師団を、そして、もしできたら新鋭な豪州の一個軍団をシンガポールに上陸させるための時間である。

ともかく、これが達成されるためには、敵をどうしても一月末までジョホール北方にクギづけにしておかねばならなかった。

彼はまず軍隊を検閲して、彼らの欠点がどこにあったのかを発見したいと思った。

そこで、彼はヒースとゴードン・ペネットに会うため北へ向かった。

豪州軍指揮官のベネットは、議論ずきの性格で、なんでもイギリスのことと、彼の上におかれた人にはだれかれかまわず、とても批判的だった。

彼はまだ軍隊をひきいて戦闘に参加していなかった。

豪州軍のおおくは、全く訓練されないままシンガポールに到着した。このことを、ウェーペルはこういった。

「彼らは金曜日に召集された。そしてつぎの週にはマレー行きの汽船に乗せられたのだ。」

彼らのある者は、下船のさい、自分の銃をどうやって発射してよいのかさえ知らなかった。

しかし、師団はまだ戦闘に参加していなかったので、いくらかのジャングル戦闘の訓練を実施する時間があった。

そしてベネットは、ほかのものがだれもやれなかったら、自分が日本軍を食い止めてみせると、自信たっぷりのようだった。

いよいよ、その彼がテストされる順番になった。

というのは、ウェーペルの命令は、ベネットにムアル川にそう陣地を守備せよというものだったからだ。

クアラルンプールの前方を二日間以上は明らかに固守できそうもないヒースの第三軍団は、ペネットの戦線をとおって後退し、再装備したのちジョホールの東西両岸に陣地を占領するはずだった。

この計画は、山下になんらの抵抗をうけずに、セランゴール、ネグリセンビランおよびマラッカへ前進させることになる不利があった。

しかし、彼は第十一師団をこれ以上ずっと戦闘させることは、何の得にもならないとみてとった。

同師団は完全に最大の努力をつくした。

6 シンガポール防備施設を躊躇(ちゅうちょ)

top

命令をあたえたあとで、ウェーベルはシンガポールヘもどった。

そこではスリム川からのニュースとほとんど同じような、もう一つのショックが、彼を待ちかまえていた。

彼はシンガポール島の古参工兵将官イヴォン・シムソン准将を尋問して、防衛工事を開始すべきだというシムソンの提案を、パーシバルが却下したということがわかった。

そのうえシムソンは自分の仕事を取上げられて民間防衛の仕事にまわされていた。

これはたぶん、シムソンが誇張していっているのか、パーシバルにたいする昔の恨みの鬱憤をはらそうとしているものと考えた。

ウェーベルはパーシバルを迎えにやり、そして二人の将軍は島の北岸の視察をした。

ウェーペルは、いまはじめて、島は全く何事もなされておらず、全く無防備であることを認識した。

作業の計画さえなされていなかった。

彼の言葉を借りるならば、彼は「非常に驚かされて」パーシバルのほうを向いた。

そしてどうしてシムソンの勧告を取上げなかったのか、どうして、何事もなされなかったのかと怒って詰問した。

パーシバルの回答は、「防衛施設の構築は士気に悪い影響をあたえるおそれがあるだろうと思ったから」とのことだった。

自分の耳を信じることができぬように、ウェーベルは反ばくして、

「その影響は、軍隊が本土から土堤道をわたりはじめたときのほうが、もっと大きいだろう。

そして事態を熟視することで、それはいずれそう長くない間におこりはじめるだろう。」といった。

こういって、彼はパーシバルに即刻構築に着手するよう命じた。

7 隼(はやぶさ)機に太刀打ちできぬハリケーン機

top

出発前、ウェーベルはダフ・クーパーと会議をひらいた。

クーパーは、彼のやるべき仕事はもうないから、シンガポールを去りたいと感じていた。

二、三日後、彼の要請は認可された。

しかしシンガボールを去るまえ、彼はチャーチルに電報して、

「行政府のなかには広範で根強い信頼の欠如が存在していること」

そして崩壊は軍部を無気力にする懸念があるので、いくらかの主要人事の更迭が必要だとのべた。

その結果、ひどくきらわれていた植民地相のスタンレー・ジョーンズが地位をおわれた。

一方シェントン・トーマス卿はその地位に留任した。

二、三日後、信頼を回復する必死のこころみで、総督はマレー全文官へのサーキュラー(回状)で、つぎのようにのべた。

「こまかな文書を書くときはおわった。

一つの局から他の局へ、また一つの局内の公務員から他の公務員へ書類をまわすことを禁ずる。」

これにたいしてスツレーツ・タイムズ柢は鋭い批評をくわえた。

「この発表は二ヵ年半おそすぎた。」

マレーの不快はあいかわらず、まだ永久につづいた。

そして現実はその活動をはじめようとさえしなかった。

救急車分遣隊を指揮している一人の若い将校が、クアラルンプールにちかいゴム農園のバンガローへ車をはしらせたとき、支配人があらわれて、どうして私有地を無断で通行するのかと怒ってたずねた。

法規を侵害した件で正式の告訴をするだろうと、彼はつけくわえた。

若い将校は日本軍がいまにも到着するだろうから、自分はすぐ出ていくと答えた。

たぶん日本軍は、支配人の苦情を耳をかたむけて、きいてくれるだろう。

一月十三日にイギリス第十八師団と、まだ梱包に入ったままのハリケーン戦闘機五一機をはこんで第二回目の輸送船団がシンガポールに到着した。

一週間後、日本軍の爆撃機が飛来したとき、その八機が撃墜された。

しかしハリケーン機は六千メートル以上の高度でなければ、隼(はやぷさ=陸軍一式戦闘機)に匹敵できないことが立証された。

そして隼機はそんな高度に上昇する気はなかった。

それで新しい兵と材料をもってしてさえ、情勢はますます悪化した。

イギリスの将軍たちはただ退却のことだけを考えていた。

そしていまや万事ゴードン・ベネットとオーストラリア兵をあてにした。

8 山下と寺内との関係が悪化 top

山下の前進が迅速に、そして非常にすくない犠牲で、はかどっていたので、彼がとても喜んでいたであろうことは想像にかたくなかった。

しかし、彼の日記は反対のことをしめしている。

いまごろ、東条はシンガポールが陥落したとき、自分を抹殺しようと計画していたと疑った――もちろんどんな根拠によるものかは、全く明白ではないが。

おそらく、彼の作戦にたいしてあたえられた有頂天な新聞の取材範囲について、自宅からの報告が彼に到着した。

本間がフィリピンで戦況が膠着してしまったので、新聞はニュース価値のあるかぎり、すべてマレーのことを書きたてた。

そして山下は国民の英雄となった。

山下があまりみごとに英雄になったので、東条は競争者の山下をおそれ、嫌っていた。

そして山下は暗殺の問題に自分からあまり深く首をつっこんでいたので、東条は、彼を片づけることを、ちゅうちょすることはないだろうと思った。

彼の古い敵である寺内元帥との関係も悪化した。

そして一月一日に山下は、彼の日誌にこう書いた。

「寺内および南方総軍との通信、あるいはがれらよりの航空支援は信頼するをえず。

日本の上層部に信頼できる人物のあらざるは不快なり。大部のものは彼らの権力を悪用しあり。」

翌日、山下はつけくわえた。

「余は権力者の利己心をにくむ。彼らには一片の良心だになし。

彼らの唯一の目的はさらに多くの権力をにぎるにあり。」

山下は、金持ちの市民、とくに政府要路者と近いかかりあいをもっている者をつねにきらった。

そして五日には東京の日和見(ひよりみ)者たちについて書いた。

「国家の仕事に徴用されし者は、危機にさいしてなんらつくすところなし。

文武をとわず、彼らはその権力を悪用す。監視せざるべからず。」

武官とはもちろん統制派に属する、彼の古い敵のことだった。そして文人とは産業資本家をさしていた。

9 「自転車が日本軍の新兵器」 top

山下の上官は、彼の価値をみとめなかった。彼の部下も大同小異だった。

近衛師団長の西村について、山下はこう書いた。

「彼は命令に違反して一週間を空費す。」そして作戦の重荷をになった第五師団の松井さえ賞賛をえなかった。

六日の日誌に山下はこうしるした。

「六日、松井らには迂回の実施を命じ、敵をワナにかけ殲滅せしめんと企図せり。命令実行されず。

訓練の不充分と指揮官の素質劣悪なるを慨嘆す。」

八日に彼はさらに書いた。

「諸大隊長および軍隊、戦意を欠く。彼らは敵をいかにして粉砕すべきかを知らず。」

おそらくインド第十一師団が退却をつづけている事実をまたくりかえしていっていたのだ。

山下は完全主義者だったけれども、彼の批評のおおくは、うたがいもなく正しかった。

兵はジャングルを通過して行動するとき、よくしゃべった。

兵は道によく迷った。将兵たちは地図の見方がへただった。

歩砲の協同動作は、ときとして幼稚だった。彼らの偵察技術は低かった。

ゲリラ戦を組織するためジャングルに潜んでいたスペンサー・チャプマソ中佐(いまやパーシバルが、彼の提案に同意するには、あまりにもおそすぎた)は、日本軍のクアラルンプールへの進撃をみまもっていた。

「大部のものは四〇〜五〇人の組になり自転車に乗っていた。彼らは三、四人ずつならんで、まるでフットボールの試合にでも出かけるように笑いさざめいていた。

そういえば、彼らの何人かは、事実、フットポール用のメリヤスシャツを着こんでいた。

彼らは正規の軍服とか装備はもたず、できるかぎり軽装で行動しているように思われた。」 |

実際に、普通の自転車は日本軍の新兵器の一つだった。というのは、それに乗ると兵は小銃、軽機、弾薬、そして重さ二七キロまでの装備をつけて一日三〇キロ以上走ることができた。

自転車部隊が川にさしかかると、兵は自転車をせおって川をわたった。この簡単な方法で信じられぬほどの速さで前進がつづけられた。 |

日本軍の新兵器――自転車。

これは道路上と同様にジャンダル内の小道でも使用できた

|

航空機と戦車が活躍したため、第二十五軍の多くの部隊は、まだ戦闘にくわわっていなかった。

そして牟田口廉也の第十八師団の一部はまだタイ国境の南部にさえもきていなかった。

10 寺内元帥をののしる山下将軍 top

多くの軍の司令官と同様、山下は彼の司令部へ訪問者がやってくるのをよろこばなかった。

そして九日に、彼はこうしるした。

「大本営より五人の参謀来訪す。うとまし。」

事実、彼がシンガポールへ近づくにしたがい、彼は東京と南方総軍司令部によって、いよいよ悩まされた。

寺内は、山下になんら事前の打ち合せをおこなわず、佗美少将とその支隊に感状を授与して、山下を故意に侮辱した。彼は立腹した。そして日誌に書いた。

「もし総軍褒賞を授与することとならば、将兵はその命令を第二十五軍より受けず、直接総軍より受領することとなるべし。

けしからぬ寺内。彼は気持よき寝台に臥し、美食し碁に興じつつサイゴンで贅沢な生活をなしおれり。」

一月が過ぎていくにつれ、山下のノイローゼは、ますます、はっきりしてきた。

そしてあるとき、鈴木(宗作)参謀長は「将軍の精神的爆発は近い」と記録した。

その間、クアラルンプールで戦利品が手に入り、彼を元気づけた。

予備貯蔵品の大部は補給品とともに鉄道で後方へ送られてしまった。

ガソリンと油の補給品は地面に放り出されるか、火がつけられた。

そして飛行場の建物は破壊された。それにもかかわらず、クアラルンプールには、莫大な戦利品があった。

そして多くのストックは無傷のままだった。

11 シンガポール最後の防衛線へ top

山下の先頭部隊が同市に入った日に、彼は新しい情勢判断をした。

彼はシンガポールの前方における最後の防衛陣地はスンゲイムアルの線だと考えた。

敵はここで、彼の前進を食い止めるため、必死の努力をやるだろうと信じた。

これにかんがみて、彼の計画は近衛師団をマラッカに集中させ、海岸ぞいの南下を準備させることだった。

その間、松井の第五師団は休息したのち、幹線道路をつづいて南下させることにした。

いいかえれば山下の戦術はイギリス軍の陣地を迂回させながら、同時に正面攻撃を実施させるというものだった。

彼はまた南方総軍に第十八師団の残りの部隊をシンゴラ(コタバル)に上陸させたのち、陸路ジョホールへ前進させるよう要請した。

(この部隊――歩兵第五十五連隊主力は海路クアンタンに上陸させる予定だったが、佗美支隊のクアンタン進出が予想より早かったので予定を変更したものだった)。

これが実行されている間、彼は木庭大佐の歩兵第五十五連隊(一大隊欠)に東部海岸を前進してエンダウとメルシンを占領するように命じた(クアンタンで佗美支隊の指揮下に入った)。

制空権を持っている日本軍としてはこの計画は、立派なものだった。

いままでのように、この計画が迅速に成功するかどうかは、ゴードン・ベネットと、彼のオーストラリア兵にかかっていた。

top

****************************************

|