|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

開戦前夜(日本連合艦隊 2)

地球の反対側では、日本海海戦から数年たってから戦艦の時代がはじまり、英独両国の、大海軍軍備競争がおこった。

しかし英独の海軍軍備競争のために、フイッシャー提督の英海軍の戦艦「ドレッドノート」が進水した、一九○六年〔明治三十九年〕より数年まえ、日本が、すでに驚くべきことをなしとげていたことは、隠されてしまった。

1 弩(ど)級戦艦時代のさきがけ top

日本は、その海軍拡張の伝統――新しいことはなんでもやってみる、また、必要のない材料や着想は、みな捨てる――にしたがって、ヨーロッパの列強よりずっと以前に、日本独特の弩級艦を考えつき、建造した。

弩級艦主義をはじめてとなえた人は、イタリアの技術者で、海軍の造船官のビットリオ・クニベルチ将軍である。 彼は、一九〇二年〔明治三十五年〕と一九〇三年に、巨砲を搭載した快速重装甲の戦艦が有利であるという意見を発表した。

ヨーロッパとアメリカの、これにたいする最初の反響は、率直な好奇心から、懐疑や科学的な虚構で消えてしまうことは確実だという批評まで、さまざまであった。

しかし日本は、この意見の根本的なものを理解していた。

日本海海戦の三ヵ月まえの一九〇五年〔明治三十八年〕の三月に、呉海軍工廠で、クニベルチの意見を実現するように設計された戦艦が起工された。

この戦艦が「安芸」であった。

「安芸」は、装備兵器の供給や、蟻装品については運の悪い艦で、竣工までに六年もかかった。

そのため、雑種的なものになり、第一級の弩級艦ではなかった。

しかし、その基本設計が革新的なものであったことは事実である。

三〇センチ砲一六門、速力二〇ノット〔時速三七キロ〕で、装甲だけは、クニベルチ将軍の標準におよばなかった。

その主装甲は厚さ二三センチで、計画していた三〇センチにはできなかった。

計画どおりの兵装は実現しなかったけれども、最後にできあがったものは、三〇センチ砲四門、二五センチ砲一〇門をそなえていた。 |

巡洋戦艦「榛名」:

「金剛」の基本設計の青写真によって、日本で建造された

革新的設計にもとづく大胆な実験、“雑種的”弩級艦「安芸」

|

これは、世界中で最も強力な艦の一つであった。

「安芸」は姉妹艦「薩摩」より一年遅れて、一九一一年〔明治四十四年〕に竣工した。

つづいて一九一二年には「河内」、一三年には「摂津」が竣工した。この二艦は典型的な弩級艦である。

三〇センチ砲一二門、主装甲三〇センチで、なお二〇ノットの速力がだせた。

四〇センチ砲八門(当時の、どんな戦艦の主砲口径よりも大きかった)、舷側装甲三三センチ、速カ二五ノット〔時速四六・三キロ〕であった。

この二隻は、竣工当時の、最上級の戦艦といえる。

これによって、日本は、戦艦の設計では世界一であることを証明した。

3 実力をつけた日本艦隊 top

一九一〇年から二〇年〔明治四十二年〕から大正九年までの一〇年間に、日本は世界最強艦隊の建設にとりかかった。

国際的な視野からみると、この一〇年間に、日本は敗者から勝者にまわっていた。

第一次大戦中、日本は、中欧諸国にたいする十字軍に加わることを希望して、連合国軍に参加した。

日本は、この大戦を、中国と中部太平洋にあるドイツ領を手にいれる好機とみた。

一九一四年〔大正三年〕末までに青島を占領し、ここのドイツ軍が降伏してから、山東地方に勢力をのばしたのである。

そしてまた、中部太平洋のマリアナ、マーシャル、カロリン各諸島のドイツ根拠地を占領したのであった。

一九一五年、外務大臣加藤高明は、日本の野心の本音をしめす行動にでた。

中国を圧迫して、有名な二一ヵ条の要求をのませたのである。

これは、中国大陸における日本の外交上の独占権を、正式に承認させたのであった。

しかし、日本にたいする国際的な好感という点で、この二一カ条の要求は、致命的な転換期をひきおこした。

勇敢な小国日本という一九一四年以前のイメージは、消え去ったのである。

一九一八年〔大正七年〕第一次大戦がおわり、ベルサイユ会議で、大きな国際的な領土の配分が行われた。

このとき、極東情勢の緊張はまだゆるんでいなかった。 日本は、山東半島と青島を確保したままで、その地位を保っていた。

そのうえ、国際連盟の委任統治命令によって確立された、中部太平洋の地域も、にぎっていた。

しかし、ベルサイユできまった日本の地位は、すぐに精算されなければならないということは明らかであった。

日本の強大な新戦闘艦隊の、急速な膨張にたいして、深刻な関心がおこっていた。 |

日本艦隊の近代的砲戦力:戦艦「扶桑」の巨砲

強力な戦艦「陸奥」:40センチ砲8門を備え、

全盛期には戦艦設計の極致とうたわれた

|

4 ワシントン会議の有利な決定 top

一九二一年〔大正十年〕十一月から一九二二年二月までのワシントン会議で領土問題が論議された。

この会議は、極東問題にたいするベルサイユ決定のやきなおしで、また、これ以上建艦競争の激化をふせぐことに、英米日三国が同意した条約をつくったのである。

ベルサイユの場合と同じく、ワシントン会議の決定は、たくさんの条約からなっていた。

その結果日本は、山東地方から撤退し、かわりに四国条約によって、太平洋の現状維持が保証された。

これは、日本にとっては、かなりの気やすめになった。というのは、これによって、イギリスもアメリカも、香港やマニラに、新しく大きな海軍根拠地をつくることができなくなったからである。

二つの九ヵ国条約も結ばれた。

これは、どちらも中国に関するもので、一九二〇年代初期の国際連盟の自己満足的条約の代表的なものである。

それは外圧から、中国の領土と独立を協同して保証する、という内容だが、これを保証する具体的方法については、全くふれていなかった。

つぎは海軍軍縮条約で、これは重大なものであった。

これで主力艦の建造を一〇年間停止させるのに成功した。

しかしこれも日本に有利であった。

日本の指導者たちは、戦艦の建艦競争で英米とはりあうことは、望べきでないのをよく知っていた。

同意された主力艦の、五・五・三の比率は、日本艦隊が、現在も将来も世界第三の海軍国であることを、世界に宣言したものであった。

英米両国はそれぞれ五二万五〇〇〇トン、日本は三一万五〇〇〇トン、仏伊は一七万五〇〇〇トンであった。

日本が完成していた最後の二戦艦、「長門」と「陸奥」はワシントン条約で抹殺されるのをやっとまぬがれた。 |

旧式戦艦の近代化は艦隊拡充計画の重要な部門だった。

この写真は1918年当時の戦艦「扶桑」

膨張を続ける戦艦戦隊。手前よリ「長門」「霧島」「伊勢」「日向」

|

そのとき、日本の造船所は、米海軍と同じくらいの大艦隊を建設しようとする野心的な八八艦隊計画遂行のため、全力運転中であった。

「長門」の改良型である「加賀」「土佐」の新式二戦艦は、すでに進水していた。

四〇センチ砲一〇門、最高速力三〇ノット〔時速五五・六キロ〕の高速巡洋戦艦「天城」「赤城」「愛宕」「高雄」の四艦は、船台にのっていた。

さらに、四隻の高速戦艦の建造資材が集められていた。このうち二隻は、かりに「紀伊」「尾張」と名づけられていた。

そのうえ、四六センチ砲八門、最高速力三〇ノット〔時速五六キロ〕の高速戦艦四隻があった。

これらの怪物は、すべて一九三八年〔昭和十三年〕までに完成する計画であったが、ワシントン条約によって、みな建造とりやめとなった。

「夕張」は一九二三年〔大正十二年〕五月に進水したが、この“ハンマーをもった卵の殻”は、たくさんの貴重な教訓を与えた。

それはのちに、大型の艦にもあてはまる教訓であった。

「川内」級の軽巡は、条約の結果半減され、六隻中三隻は建造とりやめになった。

しかし、二年以内に、「川内(せんだい)」「神通」および「那珂」が完成された。

6 新式重巡生み出した豊な創造力 top

平賀中将のゆたかな創造力は、ついで、日本最初の新式重巡を生み出した。

それは、二〇センチ砲装備の「加古(かこ)」「古鷹」で、一九二五年〔大正十四年〕に完成した。

一年もたたないうちに、二〇センチ砲の「青葉」と「衣笠」が続いた。

ついで一九二七年、二八年に最初の一万トン級重巡、二〇センチ砲一〇門の「妙高」級の「妙高」「那智」「羽黒」「足柄」が進水し、他国海軍の士官に大きな印象を与えた。

一九二九年、「妙高」を訪問した英艦「ケント」の、ある士官が「これこそ、本当の軍艦だ。

『妙高』にくらべると、『ケント』はぜいたくな客船だ」と批評していた。

一〇年間の仕事としては悪いものではなかった。

英国士官の反応はどうみても、ワシントン条約の効果にたいする好意的な批判ではなかった。

巡洋艦と同じに、番犬にあたる駆逐艦も、日本は高い水準をもっていた。

一九一八年から一九三〇年のあいだに、日本海軍には、六種類の型の駆逐艦が増強された。

「樅(もみ)」型(七隻、一二センチ砲三門)、「峰風」型(一三隻、一二センチ砲四門)、「若竹」型(一二隻、一二センチ砲三門)、「神風」型(九隻、一二センチ砲四門)、「睦月(むつき)」型(一二隻、一二センチ砲四門)および最後は「吹雪」型(二〇隻)である。

「吹雪」型はその後の、すべての日本駆逐艦の標準となったもので、二万七センチ砲六門、五三センチ魚雷発射管九基であった。

この時期、すなわち一九三〇年〔昭和五年〕には、日本が愛用していた五三センチの強力な魚雷の動力は、まだ圧搾空気であった。

しかし一九三三年に、酸素推進の九三型魚雷が採用された。

これは“長い槍”とよばれた世界一の魚雷で、一九四一年十二月、日本が開戦したとき、連合軍にとって、いちばんの驚異であった。

8 孤立を生んだ艦隊の強化 top

しかし、レオナルド・ウィッバリーが著書『吠えたハツカネズミ』のなかで、“ペンは剣より強いけれども、剣はいつでもペンよりも大声に、しかも強くものいうものである”とのべているように、日本は、一九三三年に国際連盟から脱退し、全世界に国際連盟の無力をしめした。

翌年、日本が海軍軍縮条約から脱退する意図をあらわしたとき、連盟はほとんど力のないものとなってしまった。 日本がはらわなければならない代償は、外交的孤立であった。

しかし日本は、その艦隊をさらに拡張するために、鎖をたちきったのである。

この拡張は、二つの方法で行われた。

第一は、現存主力艦一〇隻の大規模な改造である。

まず四隻の「金剛」級巡洋戦艦を高速戦艦に改造し、ついで「妙高」級や、他の戦艦にも同じ程度の近代化か行われた。

第二は建艦の促進であった。

空母「竜騏」は、一九三一年にすでに進水していた。

その後九年のあいだに、大型の高速空母「蒼竜(そうりゅう)」「飛竜」「翔鶴(しょうかく)」「瑞鶴」の四隻のほかに、商船を改造した五隻の小型空母が生れた。 |

軍縮条約廃棄以後に建造された空母:

新式の大型艦隊空母「瑞鶴」【上】と「翔鶴」【下】

|

「祥鳳(しょうほう)」「瑞鳳」「大鷹(たいよう)」「沖鷹」「雲鷹」がこれである。

一九三〇年〔昭和五年〕から一九四〇年にかけて、「高雄」級、「最上」級、「利根」級の三種類の新型重巡が就役し、これによって、二〇センチ砲の巡洋艦一〇隻が、連合艦隊に増勢された。

駆逐艦においても、一九三〇年代の一〇年間に、「暁」型、「朝潮」型および「陽炎(かげろう)」型合計四二隻の新建造によって、大拡張が行われた。

9 怪物!戦艦「大和」の出現 top

しかし最も重要なことは、日本の戦艦勢力を、アメリカにたいし四対五の比率にするために、巨大な戦艦を建造したことであった。これが「大和」級戦艦で、各六万四〇〇〇トン、主装甲四〇センチ、四六センチの巨砲九門であった。この怪物は、恐怖を感じさせるものであったが、後年の第二次世界大戦までの、日本艦隊の発展の特色である、“精神分裂症”の証拠となった。

〔注=「大和」級戦艦は、日米の比率を四対五にするためではなかった。量では、とてもアメリカに対抗できないので、質的に絶対有利な艦をつくって、勝利を勝ち取るのがねらいであった〕 |

軍縮条約廃棄以後に建造された戦艦「大和」の公式試運転

|

日本艦隊の空母勢力は、パールハーバー攻撃のころには世界第一であった。そのうえ、訓練と経験のつみかさねによって、初戦ではなばなしい戦果をあげたのである。しかし、航空母艦の出現によって、雄壮な戦艦戦闘の伝統的な夢はやぶれ、日本にその機会はおとずれなかったのである。

「大和」型は確かにアッといわせるものがあって、観念上はどんな点からみてもすばらしい軍艦であった。しかし、同じ戦艦のいかなるものにたいしても、アウトレーンジ〔注〕する戦艦の存在は、空母の時代には全く見当ちがいのものとなってしまったのである。

〔注=アウトレーンジとは、敵艦の大砲の射程よりもながい射程の味方の大砲で、敵の砲弾のとどかない距離から敵を 砲撃することをいう〕

もちろん世界中の、どこの海軍にも、第二次世界大戦以前には、巨砲論者もいれば、空母至上主義者もいた。

彼らの論争は、じっさいの戦争がおこるまで続いた。

演習では、いちばん強力な戦艦も、空母にたいしては無防備なことが明らかであった。しかし、演習によっても、一九三九年〔昭和十四年〕以前には、この論争を解決することはできなかった。

過去三〇年間にわたって、軍艦設計の新しい分野を開くことで、世界をリードしていた日本が、ついには、超戦艦をつくって敗れたということは、じつに皮肉なことである。

「大和」級戦艦の最終計画は、日本が中国と長期戦の泥沼に入り込んだ年―― 一九三七年〔昭和一三年〕――までは決定されなかった。 〔実際には、「人和」級の計画は、昭和十一年に決定し、同年末にすでに建造が発注されていた〕

第一艦「大和」が進水するまでには、その後さらに三年かかった。第二艦「武蔵」は一九四〇年に進水した。

このときまでに、支那事変のなりゆきは行き詰まり、ヨーロッパでは、ナチドイツが勝利をあげていた。この組合わせが、翌年十二月についに日本を戦争に追いこんだのであった。

10 戦争へ導いた陸軍の強気策 top

このとき日本は、戦争に必要な石油が不足していた。

これを打開するには、フランスとオランダをうちやぶり、イギリスを孤立させなければならなかった。

つまり、日本の戦略家が、南方地域とよんでいたマレー(英領)とオランダ領東インド諸島(インドネシア)とを孤立させることであった。

ただ、日本が支那事変を解決し、西太平洋を支配するのに必要な油を確保するためには、アメリカだけが障害であった。

この情勢は、日本にとって好機だった。

しかし海軍は、戦闘の準備ができていなかった。

一九三九年秋から連合艦隊司令長官になった山本五十六(いそろく)大将は、アメリカとの戦いには強く反対した。

彼は海軍武官としてアメリカに駐在したこともあり、アメリカをよく知っていた。 |

パールハーバー攻撃時の日本連合艦隊司令長官山本五十六大将

|

そして、アメリカの国民性とその工業力に大きな敬意をはらっていたのだ。

山本は、海軍を拡充することによって、連合艦隊がアメリカとの戦争に十分な勢力となることを望んでいた。

しかし一九四一年には、それはまだとてもムリだということを知っていた。

一九四一年の末に、陸軍でなく海里が日本を動かしていたなら、少なくともかなりの年月のあいだは、アメリカとの戦争はおこらなかったにちがいない。

しかし同年十月、穏健な近衛文麿にかわって東条英機が首相になり、事態が日本に都合よく進んでいるあいだに、戦争に追い込んだのである。

「好機のがすべからず」というのが、パールハーバー直前の一ヵ月間のあいことばであった。

一九四一年〔昭和十六年〕の日本海軍のジレンマは、これであった。

海軍首脳部は、軍令部総長永野修身(おさみ)大将が天皇に報告したとおり“日本は、水がしだいに枯れてゆく他の中の魚のようなもの”であることを知っていた。

海軍では戦争の準備はできていなかった。しかし、それはいわなかった。

海軍は近衛と外交官にうまく責任を押し付けたが、彼らを支援することにも、また間接的に東条一派に戦争をやめさせることにも失敗した。

〔事実は、海軍の戦争準備はほぼできていた。しかし、国力、資源、兵力を全体的にみると、対米戦争で勝ちぬく自信がなかったのである〕

11 日本艦隊の三つの弱点 top

一九四一年十二月にはまだ十分ではなかったが、山本が率いる連合艦隊は世界第三で、かなり強力なものであった。連合艦隊はつぎの八個の艦隊で編成されていた。

第1艦隊(戦艦部隊)、第2艦隊(偵察部隊)、第3艦隊(封鎖輸送部隊)、第4艦隊(委任統治地域部隊)、第5艦隊(北方部隊)、第6艦隊(潜水艦部隊)、第1航空艦隊(空母部隊)、第11航空艦隊(基地航空部隊)。

機動部隊は、これらの艦隊からひきぬいた部隊で編成されていた。

連合艦隊の兵力は、戦艦一〇隻、空母一〇隻(そのうち四隻は軽空母)、重巡一八隻、軽巡二〇隻、駆逐艦一一二隻、潜水艦六五隻、基地飛行機約五八〇だった。

この兵力には三つの欠点があった。

もしこれがなければ、すばらしい艦隊であったろう。

その第一は、潜水艦戦略に関する根本的思想である。

連合艦隊は、燃料を補給しなくても、カリフォルニアまで往復できた。 |

伊168潜水艦(上)、伊176潜水艦(下)は大型艦隊用の潜水艦で、艦隊と共同して作戦した。アメリカ潜水艦は日本の輸送船を攻撃し、拡がりすぎた戦線の補給路を断つことで日本を敗戦に導いた。

|

そして、偵察、攻撃ができる飛行機まで搭載している、堂々たる潜水艦部隊をもっていた。

だが、潜水艦の設計は居住性が不十分で、能率が悪かった。

そのうえ潜水艦を、攻撃よりも防御に使用したため、連合艦隊は、潜水艦からはなにもえるところはなかった。

逆に、潜水艦は対潜艦艇にたいして弱く、また日本の商船は、船団航行をやらなかった。

一方アメリカの太平洋での潜水艦による攻撃は、あとからはじめたにもかかわらず、大きな戦果をあげた。

一九四一年から戦争終末までの期間に、日本の航洋船前約一〇〇〇万トン中、八六一万七〇〇〇トンが沈没したが、その六三パーセントは潜水艦によるものであった。

〔日本側の調査によると、日本は八〇五万トンを失ったが、潜水艦によるものは、五九・七パーセントであった〕

もし日本が、潜水艦を水上艦隊の作戦にむけることにこだわらず、これをアメリカと同様に、商船攻撃に使用していたら、バールハーバー以後、太平洋艦隊の回復の状況は、ずいぶんちがっていただろう。

第二は、レーダーに関する問題であった。

日本は、この貴重な補助兵器の実験は、ある程度やっていたが、作戦に使用するまでの組織はできていなかった。

連合艦隊では、昼夜間のすぐれた見張能力と、航空偵察が、レーダーのかわりをしていた。

アメリカでは、レーダーをどのように活用するかを知るまでに、かなりの時間がかかった。

このため米海軍は、数回の夜間戦闘で重大な損害をうけた。

したがって、日本がレーダーをもっていないという欠陥の重大性は、すぐにはわからなかった。

しかし長い間には、作戦上の重大な不利をまねいたのであった。

〔日本海軍のレーダー開発は、米海軍よりも完全に一年遅れた。これが敗戦の技術的原因の一つとなった〕

第三は、対航空機防御であった。

これは第二次大戦までは、世界各国海軍にとって最もむずかしい根本問題であった。

太平洋戦争の末期には、就役中の軍艦は多数の対空機銃と高角砲をそなえ、開戦時の一九四一年のものとは、非常にちがっていた。

日本の艦隊は、空母搭敵機がいるあいだだけは、航空攻撃にたいして安全を確保していた。

もし空母が大損害をうけて、その保護がなくなったらすぐにはかわりがないので、艦船は敵の空襲にさらされることになる。 〔軍艦が空襲に対抗できなかったことは、日本海軍だけではなく、米海軍も同じであった〕

|

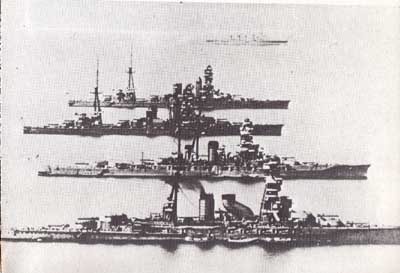

演習中、旋回している日本の戦艦戦隊。左より「陸奥」「伊勢」「扶桑」

|

12 パールハーバー攻繋へのながれ top

これらのかくれた弱点があったにもかかわらず、日本海軍は物質的な意味ではともかく、戦略的には戦闘の準備ができていた。

一九〇九年〔明治四十二年〕以来日本の国防方針は、米海軍をおもな敵と想定して、マリアナからマーシャルまでの海域で決戦をする計画であった。

山本が実行したことは、手のうちの切札、すなわち航空兵力を、さらに遠く東方のハワイヘ進撃させることであった。

米太平洋艦隊の主根拠地、パールハーバーを攻撃することによって、南方地域の日本艦隊の作戦は、成功の機会をえることができる、と考えた。 〔山本長官の企図したパールハーバー攻撃の目的は、南方作戦を成功させるためだけではなかった。米艦隊主力に打撃をくわえ、日本艦隊との勢力比を逆転し、その後の作戦を有利に運ぶことを、主目的としたものである〕

パールハーバー攻撃の計画は、山本の発意によるものであったので、攻撃後アメリカの新聞で彼は、アメリカにたいする侵略者として非難された。

これは大変不公平な判断であった。

山本はアメリカとの戦争を望んでいなかった。

最終的に日本が勝つことを狂信するどころではなく、彼は長い間には負けるだろう、と推測していた。

しかし彼は、あっぱれな海軍戦略家であり、また忠実な日本海軍士官であったから、もし海軍が戦うならば、できるかぎり堅実な計画で戦わなければならなかったのである。

13 南雲艦隊出動開始 top

そこでパールハーバーにたいしては、攻撃、支援、偵察、補給各部隊で編成した攻撃部隊をさしむけたのである。

第1航空戦隊「加賀」「赤城」、第2航空戦隊「蒼竜」「飛竜」、第5航空戦隊「翔鶴」「瑞鶴」の六隻の空母を率いる南雲忠一中将が、全攻撃部隊を指揮した。

三川軍一中将が、戦艦「比叡」「霧島」(第3戦隊の第1小隊)と、重巡「利根」「筑摩」(第8戦隊)からなる支援部隊の指揮官で、大森仙太郎少将が軽巡「阿武隈」と駆逐艦九隻からなる偵察部隊を率い、補給部隊は油槽船八隻であった。

以上が、海戦史上に名をのこす機動部隊の全容である。この部隊は、一九四一年には世界第三の海軍から生れたもので、その練度と装備はすばらしく、しかもなにものにも負けない戦闘精神の伝統をほこる艦隊であった。

このようにして十二月六日、南雲の航空母艦はパールハーバーにたいする最初の空襲のため、出発地点にたっした。

このとき、旗艦「赤城」のマストには、三六年まえ、日本海海戦のとき東郷平八郎の旗艦「三笠」にかかげられた信号がはためいていたのである。

〔パールハーバー攻撃については、本シリーズ第1巻『パールハーバー』参照〕 |

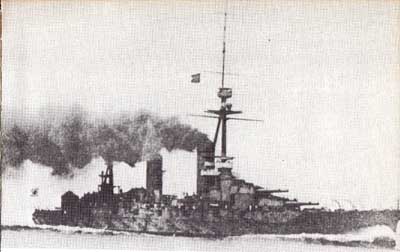

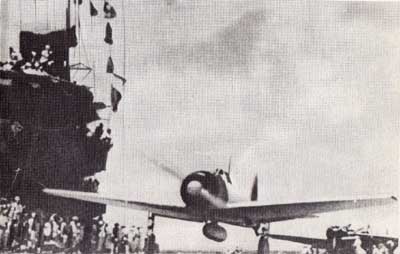

パールハーバー攻撃のため「翔鶴」から発艦準備中の“零戦”

空母「赤城」を発艦する「零戦」:日本海海戦のとき

東郷大将の掲げたものと同じ信号が、はためいていた

|

top

**************************************** |