|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

“海のギャング”はきえず…(高速魚雷艇10)

一九四四年〔昭和十九年〕にヨーロッパと太平洋で起った出来事は、その大きさのゆえに、英海軍大将ルイス・マウントバッテンの率いる英軍が、インドの玄関先で、はるかに優勢な日本軍の進撃を食い止めようとして、東南アジアで繰広げた“忘れられた戦争”の重要性をうばいがちである。

確かに、東南アジアでの戦いには、世界の注目を集めるような華々しい戦闘はなかった。

それはむしろ、苦難にみちた戦いだった。

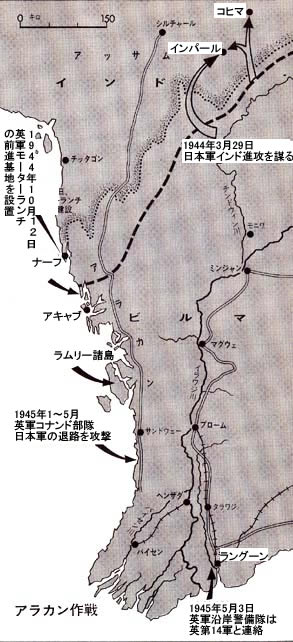

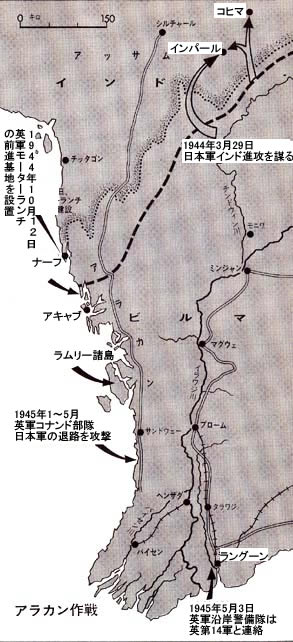

1 “忘れられた戦争”アラカン作戦 top

日本軍は、ジャワやスマトラを始め、マレーからビルマにいたるインド洋の東部海岸のほとんど全域を支配していたので、連合軍の努力は、最初からビルマのアラカン海岸〔ビルマ北西部〕に集中され、その目的はアキャブの日本軍拠点を占領することであった。

最初のアラカン作戦は、一九四二年九月にぱじめられた。

その当時、チッタゴン〔インド南東部〕を基地とするモーターランチ隊が、英第14軍を支援できたただ一つの小型艇の海軍部隊だった。

だが、この作戦は、十分な予備隊がなかったため失敗におわり、一九四三年二月までに、連合軍部隊は最初の地点まで後退させられてしまった。

一九四三年八月、マウントバッテンが東南アジアの連合軍最高司令官に任命されるや、北部スマトラにたいする大規模な攻撃が計画された。

しかし、その当時行われていたノルマンジーとフランス南部にたいする侵攻作戦の準備のため、地上部隊と補給物資を輸送する上陸用舟艇と小艇がほとんど利用できなかった。

そこで、もっと小規模な計画として、中国軍部隊の北部ビルマにたいする攻勢と呼応し、アラカン攻撃を再開することになった。

このときも、北スマトラ攻撃計画と同じように、上陸用舟艇と小艇がたりなかった。

そのころ、東南アジアの作戦に使用できた魚雷艇隊は、マドラス〔インドのベンガル湾岸〕とツリンコマリ〔セイロン島東岸〕を基地としていた、英インド洋艦隊所属の第16、第17魚雷艇隊の二艇隊にすぎなかった。

しかも、部品が少なく、たえず艇の整備に悩まされ、一九四四年五月までに、解体寸前まで艇の性能が低下してしまった。

使用できたものは、イギリス、インド、ビルマ、南アフリカの英連邦海軍の軍人が乗組んだ数隻のモータランチだけであった。 |

|

2 小艇最後の戦場、ビルマ沖 top

一九四四年の最初の三ヵ月間、モーターランチは日本軍船舶捜索のためアラカン沿岸沖を哨戒し、前年十二月にはじまった陸軍の第二次アラカン作戦支援に全力をつくした。

モーターランチは、コマンド部隊や偵察隊を日本軍戦線の後方に上陸させたり、日本軍の海岸施設を急襲したりした。

しかし、日本軍は、この沿岸地方の大きな特徴である内陸のいりくんだ水路を利用して輸送を行ったので、なかなか目標の日本軍艦艇を発見できなかった。

この作戦は、南西のモンスーンが吹き始めたことと、日本軍がアッサム地方〔インド東部〕をへて、インドにたいする大攻勢を開始したため、英第14軍がこれに応戦しなければならず、四月に打ちきられてしまった。

そして、英第14軍がモンスーンの期間に日本軍を奇襲し、戦局を連合軍に有利にかえたのち、最後の第三次アラカン作戦がはじまった。

それまでに、インド洋における英軍の海軍部隊と航空部隊はたえず増強されていたので、ビルマの日本軍にたいする封鎖を強化できるようになった。 |

最後をかざるアラカン作戦

アラカン海岸の日本軍攻撃に出動するモーターランチ

|

沿岸部隊も増強され、アラカン沿岸部隊の指揮官には、英海軍予備中佐で殊勲十字章を授与されたR・R・W・アシュビーが任命された。

第二次大戦における小艇の最後の戦場は、ここビルマ沿岸沖となったのであった。

|

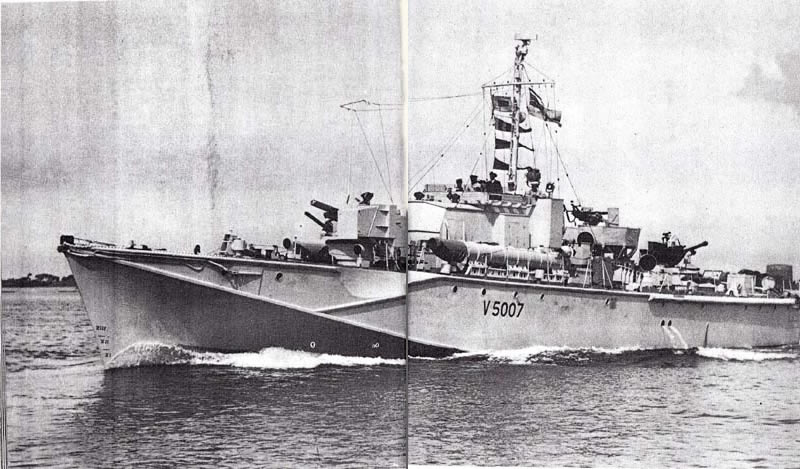

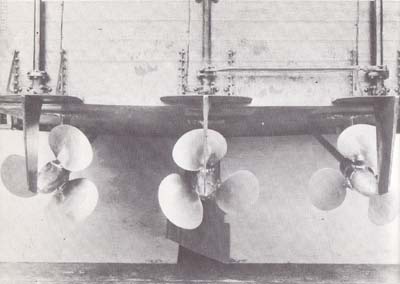

あらたに6ポンド砲2門を装備し、強化・改良されたフェアミルD型艇

|

3 日本軍の輸送をおびやかす top

チッタゴンの主基地から行動するモーターランチは、七四〇キロ南方のバセイン川にいたる日本軍の海岸線を哨戒しなければならなかった。

その任務は、日本軍補船舶にたいする哨戒、港湾と海岸施設にたいする攻撃、できるだけ多くの敵地上部隊を沿岸防御にふりむけさせることによって、北方で戦っている連合軍部隊を支援することなどであった。

ところで、アシュビー中佐の指揮下にあった艦艇はフェアミル社製モーターランチの第36、第37、第49、第55、第56、第57の六艇隊と、港湾防御用モータランチの第146隊と第147隊、旗艦「ケダー」、母船「パラキューダ」、数隻の油送船と給水船であった。

これらのモーターランチは、前部に三ポンド砲、中央部にエリコン対空機関砲、後部にボフォース四〇ミリ対空機関砲、ブリッジに二連装ブレン銃、二個の爆雷という、すばらしい兵器を搭載し、さらにその大部分は、後部に七・六センチ臼砲も装備していた。

そしてモーターランチの型も、フェアミルB型ではなく、D型で、実質的には砲艇であった。

一九四四年の秋になると、前進基地が、チッタゴンのはるか南方のナーフに建設され、夏季のモンスーンがやむと、十月十二日、さっそく大規模な作戦が始められた。

小艇隊は、アラカン沿岸沖の全域にわたって、徹底した哨戒作戦を行い、一九四四年の暮れまでには、日本軍の小艇は、ほとんど姿をみせなくなった。

モーターランチ隊のために、日本軍は沿岸輸送を、骨のおれる内陸路にかえなければならなかった。

またモーターランチ隊は、しばしば日本軍戦線の後方に奇襲をかけるコマンド部隊の輸送にも参加した。

この作戦の目的のひとつだったアキャブ攻撃は、始め二月に予定されていた。しかし、十二月末になると、日本軍は南方への全面的な後退に先立ち、アキャブからの撤退をすでに準備していることがわかった。

そこで、計画は繰上げられた。

だが、最初のコマンド部隊が一月三日にアキャブ島の北西岸に上陸したとき、日本軍はすでに撤退していた。

そこでアラカン沿岸を南方に後退する日本軍の退路を断つことになり、コマンド部隊は、日本軍の主退却路となった沿岸の道路を攻撃・寸断できる海岸に一連の上陸作戦を行った。

これに呼応してモーターランチは、内陸の入りくんだ水路やジャングルの沼沢を利用して後退する部隊をのせた日本軍の小艇を攻撃した。

日本軍のラングーン撤退も、連合軍の予想より数日早かった。

4 ビルマ人の協力をえて top

こうして日本軍は、イラワジ川のデルタ地帯のすべての拠点を放棄してしまった。

日本軍は、沿岸を連合軍に封鎖されたために食糧と補給物資に欠乏し、全く無秩序の状態になった。

といっても、まだ約一〇万の日本兵が、この地方に散在していた。

彼らは敗北に直面しながらも、生命をなげうち、あくまで抵抗したので、モーターランチにとっては、内陸の水路にそって、こうした日本兵を攻撃することは容易な任務ではなかった。

実に、いやな天気がつづいた。

とくに雨期がはじまってからは、任務の達成がさらに困難となった。

モーターランチはよく浅瀬に乗り上げた。ある艇は、九日間に三二回も乗り上げてしまった。

こうした困難のほかに、退却する日本兵のしかけた地雷に悩まされた。

ところで、日本軍のハシケにたいする作戦行動では、ラングーン川西岸に点在する部落のビルマ人が、よく協力してくれた。

たとえば、彼らは、日本軍の小艇を発見すると、ジャングル内に響き渡るドラをならしてモーターランチに知らせてくれたし、艇をすてて逃げだした日本兵を、ヤリや長い柄のついたナイフで素早く片付けてくれた。

日本兵は、ほとんど降伏しなかった。モーターランチ隊の指揮官で、殊勲十字章を授与された英海軍予備少佐ジョソ・ワイズは、報告書のなかで、次のようにのべている。

「日本兵は、艇が炎につつまれても、我々の艇にたいして集中砲火をあびせた。

その勇気というか、あるいは人間とは思えない不屈さというか、とにかく彼らの抵抗にあうのは、まことに気味の悪い経験だった。

ある時、一人の日本兵が川岸にひきあげた自分の艇に戻り、炎につつまれながら、前部の銃を発射しようとした。

各艇には一〇人ほどの日本兵がのっていたらしい。

破壊された艇から逃げた日本兵の大部分は、川の中や川岸で射殺された」 |

この戦闘のさい、敵弾が川岸の部落におちて、民家が火災をおこした。

しかし、ワイズが書いているように、

「ビルマ人は、こうした不幸な出来事は、よくあることだと考えたらしかった。

彼らはモーターランチの乗組員に『心配しなくていいんだ、一人もケガしたものはいない』といった。

彼らは、陸上にはいあがった日本兵を、一人残らずやっつけるヤリをもっていた」 |

一九四五年五月末までに、イラワジ川のデルタ地帯の全域から、日本軍の艇は完全に姿を消してしまい、徒歩の日本兵が散在しているにすぎなかった。

八ヵ月にわたる作戦期間中に、モーターランチは、武装した上陸用舟艇三一隻、砲艦六隻、日本兵をのせた小型艇六六隻を沈めた。モータランチの損失は、機雷にふれて沈んだ一隻にすぎなかった。

豪雨と洪水のために水路が使用できなくなる六月中旬まで、哨戒は続けられた。

そしてモーターランチは、ほかの海軍部隊とともに、マレー半島への侵攻作戦の準備を始めた。

しかし、この作戦が始められるまえに、日本は降伏したのであった。

|

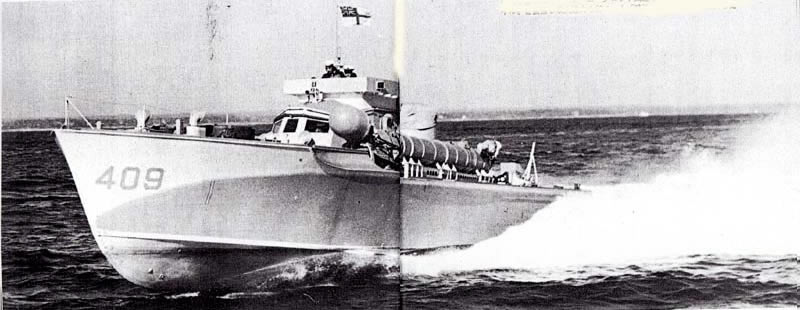

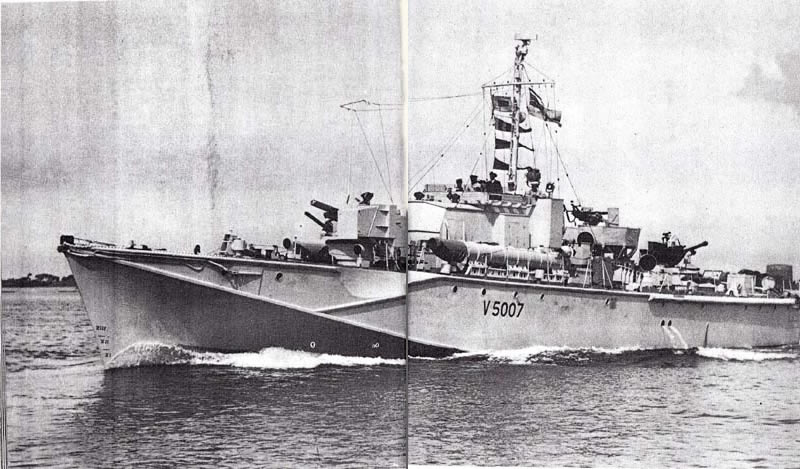

1968年型ボズバー・ソーニークラフト高速哨戒艇:現代兵器“ミサイル”を装備し、最大速力60ノット〔時速111キロ〕に上昇した

|

つまり、イギリスの船団は平均四〇隻ほどで編成され、約二隻の駆逐艦と数隻のモータランチで護衛されたが、ドイツの船団は約六隻の船舶で編成され、少なくとも同じ隻数の艦艇で護衛されていた。

太平洋では、戦争の性格と地理的な事情のために、アメリカは最初から水陸両用作戦の戦略をとった。

イギリスがこうした戦略をとったのはアメリカより遅く、開戦から十一ヵ月たったダンケルクの撤退〔一九四〇年五月末〕以後のことであり、小艇が増強されてからだった。

敵の沿岸水域を支配することは、自国の沿岸を防衛するのと同様に重要なこととなり、コマンド部隊による急襲として始められた水陸両用作戦は、ついには北アフリカ、シチリア島ついでイタリア本土にたいして、そして最後にはノルマンジーにたいする、全面的な侵攻作戦にまで発展していった。

|

第二次大戦の残した教訓は、小艇を歴史の中に葬りはしなかった

写真はミサイル発射訓練中の高速哨戒艇

|

6 高速哨戒艇が出現して top

戦争が終るや、沿岸警備隊は、第一次大戦後の一九一八年と、再び同じ運命をたどった。

艇は解体され、建造・研究計画はと

りやめられ、またもや、小艇の開発は、民間会社にまかされてしまった。

たとえば、英海軍省は一九五四年に、あらたに高速哨戒艇〔FPB〕として就役させるために、ボスパー型とソーニークロフト型を組合わせた二隻の艇を発注したにすぎない。

この高速哨戒艇は、第二次大戦中には、魚雷艇として分類されていた艇である。

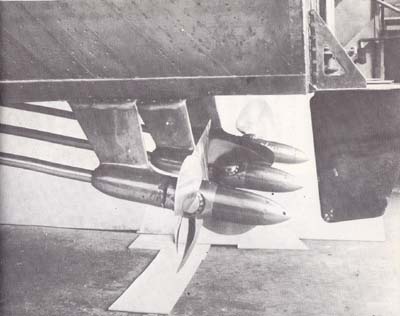

艇身二九・三メートル、最大速力五〇ノット〔時速約九三キロ〕、電気的に操作できる四〇ミリ・ポフォース砲を装備し、四本の五三センチ魚雷を両舷に搭載した。

そうこうするうちに、民同会社による野心的な計画によって、各種の誘導ミサイルを装備し、複雑なガス・タービン〔高温高圧のガスを使用するタービン〕をもちいる高速哨戒艇が開発されるようになった。

一九六八年〔昭和四十三年〕に就役または建造中の、この種の哨戒艇一八隻のうち、一六隻は外国海軍(デンマーク、マレーシア、リビア、ギリシャ)のもので、英海軍が発注したのはわずか二隻にすぎなかった。

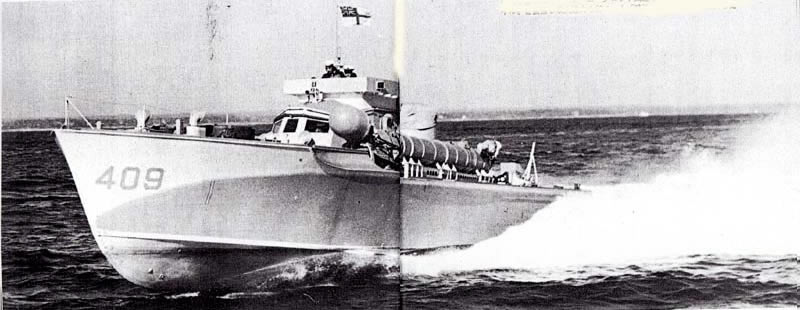

“海のギャング二世”一九七〇年型高速哨戒艇 |

7 小艇はきえず top

ほかの諸国、とりわけアメリカも、ミサイル装備の高速哨戒艇の開発で大きな進歩をしめした。

最近の特徴といえば、これらの艇に水中翼を採用したことである。

水中翼船とは、水の抵抗をへらして速力を大きくするため、船の底から支柱をだして、その先端に航空機の翼に似た水中翼をつけたものである。

現在、アメリカのポーイング社とグラマン社が、米海軍のために開発中の二つの型の水中翼砲艇は、ヨーロッパ諸国の海軍でも就役することになるだろう。

この水中翼船の開発は、ソ連を始めイタリア、日本、ドイツ、カナダでも、明らかに軍事的用途のために行われている。

しかし、イギリスは水中翼を軽視し、艇の底が水面にふれないで超高速をだすことができる、エア・クッションの原理を応用した、全く新しい型の艇、ホバー・クラフトを好む傾向がある。

各種の誘導ミサイルの出現が、非常に多数の兵器を時代遅れにしそうな今日、こうした、速度がはやく、しかも小さな魚雷砲艇は、第二次大戦中、魚雷艇がその価値を証明したと全く同じように、沿岸水域を防衛する役割りを十分果すに違いない。

top

**************************************** |