|

****************************************

Home 潜水艦の歴史 水雷戦隊 日本連合艦隊 戦艦大和 ソロモン海戦 伊号潜水艦 空母 高速魚雷艇

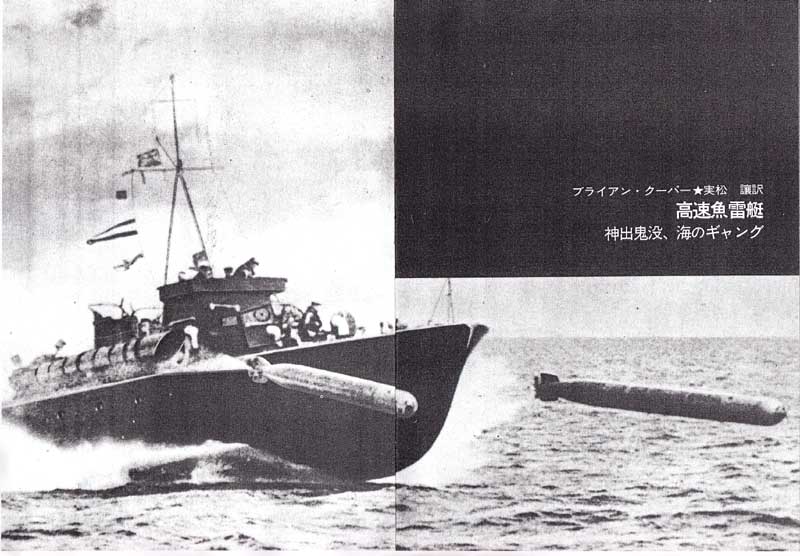

高速魚雷艇・PTボート――進出鬼没、海のギャング

(『 PT Boat 』 ブライアン・クーパー著、実松譲訳)

下の写真は魚雷を2本発射した米軍の高速魚雷艇である。

発射後は戦艦が出せない70キロの猛スピードで逃げ去る。また吃水が浅いので機雷源を突破でき、小回りがきく。

緒戦で太平洋の島々を占拠した日本軍は、ハシケで兵員の移動を行おうとして、この小艇に苦しめられた。

戦艦重視の日本海軍にはこの高速魚雷艇はなく、戦況が悪くなってから急いで、似たような特攻用の「震洋」を大量生産したものの、エンジンも燃料も欠乏し、殆ど役に立たなかった。

|

著者 プライアン・クーパー top

映画・テレピ・ラジオのシナリオ・ライターを本業とするかたわら、広告代理業をいとなみ、1960年にドナルド・キャンベルがユタ州で自動車の速度世界最高記録に挑戦した際、そのPRアドバイサーをつとめた。著書に「ガンプレの艦隊」、T・F・ガスケルと共著の「北海の油――雄大な賭」がある。

翻訳 実松譲(さねまつ・ゆずる)

1902年佐賀県生まれ。海兵51期、海大卒。プリンストン大学留学。開戦時、ワシントン駐在海軍武官補佐官。

交換船で帰国後、大本営海軍参謀。海軍大学校教官。海軍大佐。

著書に「米内光政」「国際謀略」「真珠湾まで365日」。訳書に「Uボート作戦」「決断」「海戦」、本シリーズ「壮烈!ドイツ艦隊」など多数。

日本語版監修 中野五郎(なかの・ごろう)

1906年東京生まれ。東大法学部卒。朝日新聞仏印・ニューヨーク特派員。1942年交換船で帰国。 48年朝日新聞退社。

第二次大戦関係の執筆に専念。主な著書 「タラワ」「サイパン」「硫黄島」「カッパ版太平洋戦争」「モリソン太平洋戦史」訳書に本シリーズ「パールハーバー」など多数。

訳者あとがき top

本書ものべているが、確かに日本海軍は魚雷艇を軽視した。いや、魚雷艇だけではない。

連合軍魚雷艇などの第一の攻撃目標になった船舶を、安全に目的地まで航海させる“海上交通線の保護”についても関心が薄かった。

イギリス、アメリカについで世界第三位の日本海軍が、なぜ、そうだったのか?

もとをただせば、それは、かなり昔にさかのぼる。

日本海軍は、日清戦争〔一八九四〜五年〕の黄海海戦や日露戦争〔一九〇四〜五年〕の日本海海戦などの大勝利をほこり、その独自の戦略・戦術的な伝統をきずきあげた。

それは「艦隊決戦思想」といわれるものである。

ついで明治四十年〔一九〇七年〕、わが「国防方針」がさだめられ、アメリカを想定敵国とするようになると、その艦隊を撃滅することが、日本海軍士官の“悲願”みたいなものとなった。

その当然の結果として「艦隊決戦」「連合艦隊」……と、連合艦隊の整備強化が海軍軍備の目標となり、連合艦隊の“月月火水木金金”の猛訓練も、すべてアメリカ艦隊をやっつけるためであった。

貧乏世帯の日本海軍が、大国アメリカの艦隊と対抗しようというのだから、その全力を連合艦隊一点ばりに集中しなければならなかったのもムリはない。

しかし、その報いが、戦争になってテキメンにあらわれた。

昭和十八年〔一九四三年〕半ばごろから、アメリカの作戦は、ますます強化されていった。

ソロモン諸島やニューギニアの海では、PTボートが暴れ回った。

潜水艦もいたるところで、猛威をふるいだした。

こうして、かつて誰ひとり夢想もしなかったほど船舶の大きな被害がつづく。

ようやく“積年の悪夢”に目覚めたときには、うつべき現実的な手はほとんど残されていなかった。

本書を訳しながら、海上の補給が断たれたために、苦悩した前線将兵の面影がしのばれ、それはまた、わが国がついに手をあげざるをえなかった最大の原因の一つであったことが、回想される。

周囲を海で囲まれた島国日本にとって、海上交通線の保護がいかに重要であるかを、歴史はハッキリと教えている。

top

****************************************

|