|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章

十一章 進化の道筋をさぐる

1 化石からわかる生物の進化

① 貝化石群集の時間的変化

② 地層によって異なる変化のパターン

③ 環境のちがいが異なった群集をもたらす

④ 空間的な分布にもみられる群集の差

|

2 種の時代的変化を追って

① キサゴの仲間の系統関係1

② ミクリガイの仲間の系統的変化

③ 系統的変化と環境とのかかわり

④ 時代的にみた種の変化

⑤ 生物の進化をさぐることの意味 |

1 化石からわかる生物の進化 top

① 貝化石群集の時間的変化

瑞浪の貝化石群集の分布を、上下に、すなわち時間を軸にして見てみると、いろいろと変化していることに気がつきます。

水平方向の、地理的な分布についても同様です。

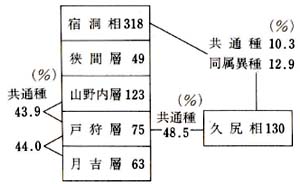

いくつかの例を、図11-1を参考にしながら、説明してみましょう。

この図には、取上げる地層の、お互いの上下ならびに横の関係と、その地層に含まれる貝類化石の種数が示してあります。

さらに、二つの地層の間の貝化石群集の比較も示してあります。

最初は、上下に接して重なっている地層の群集の比較です。

月吉層と戸狩層、戸狩層と山野内層をくらべてみると、共通種が約四四パーセントで、群集をつくっている貝類の顔ぶれが半分以上変っていることがわかります。 |

図11-1 瑞浪層群の各層の群集組成の比較

(わく内の数字は種数を示す)

|

これは、環境条件、たとえば深さ、底賈、塩分濃度などが変化して、それに伴って、そこにすむ貝類が変わったことを意味しています。

深さや底賈などは、いまの海でも見られるように、変わりやすい環境条件といえます。

② 地層によって異なる変化のパターン

このような変化は、ほぽ同じ層準で、地理的にややはなれて分布している二つの地層、たとえば戸狩層と久尻相の間にもみられます。

この二つは、よく似た岩相(砂岩)をもっていますが、先ほどの環境条件が微妙にちがっていて、共通種が約四八・五パーセントという、いままでの例に近い値を示すのです。

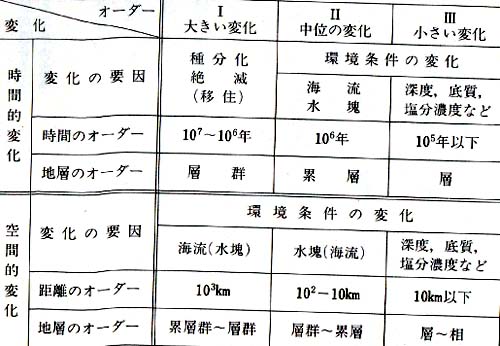

このレベルの変化を、Ⅲのオーダーの変化といいます。

数字は示しませんが、狭間層と肥田相は同時期の地層なのに、明らかな群集の違いがあります。

狭間層がやや深い海、肥田相が浅い海といった、堆積環境の違いによって生まれたものです。

これとは違ったパターンの変化が、久尻相と宿洞相の間では見られます。この二つの地層は直接重なっていませんが、上下関係にあります。

そして、地層の性質がよく似ています。どちらも、層理の見られない中粒の砂岩です。

種数も久尻相が一三〇、宿洞相が二五二と、他の地層にくらべて多いのが目立ちます。

岩相が似ているのですから、貝化石群集も似ていてよいはずですが、必ずしもそうではありません。

ここで特徴的なことは、二つの地層の間に、同じ属でありながら、違った種があることです(図11-1に示されるように約一三パーセントです)。

③ 環境の違いが異なった群集をもたらす

なぜこのような、同じ属で種が入れ代わることがおこったのでしょうか。

一つの可能性として、系統進化(ある生物が地球の長い歴史をとおして進化していく歴史的な過程)をしたことが考えられますが、この場合それぞれをくらべてみますと、同じ系統のものではないことがわかりました。

また、二つの地層の間の年代的な差は約一〇〇万年で、貝化石の場合、このくらいの時間の間に系統進化している例は、あまり多くありません。

ほかの原因を探してみて、考えられることは、やはり環境の違いです。

ただ前の例と違ってそれは深さなどではなく、もう少し規模の大きなもので、海流や水塊などがその環境条件です。

二つの地層と群集をくらべたとき、宿洞相ではより外洋氷の影響がつよく、海流がより暖かいものであったことが推定されます。

この場合、深さ、底質、塩分濃度といった、前の例で重要だった環境要素は、むしろ同じような条件にあったと考えられます。

ここに見られる変化は、このことからも一つ上のレベルの変化(Ⅱのオーダーの変化)として、とらえることができるのです。

174

④ 空間的な分布にもみられる群集の差

同じような変化は、空間的(地理的)分布にも見られます。

わかりやすい例は、第四紀の間氷期と後氷期に、日本列島のまわりで南から北へ移動してきた種類です。

氷がとけると水温が上昇し、海面が上がりますが、それに伴って、南の海流がもっと北上し、貝の仲間も分布をひろげます。

ハイガイ、カモノアシガキなどがそれにあたります。逆に、氷期に北から南へ移動したものもあります。

大阪の上町層にみられるヌマコダキガイは、その例といえましょう。

このように見てくると、もっと上のレペルでとらえられる、大きな変化がありそうに思われます。

中新世という時代の、日本列島の中部にある、瑞浪層群という単位の中のことではなくて、もっと時間的に長く、空間的に大きなスケールでのことです。

たとえば、中新世から現在までのいろいろな時代の、あちこちの群集およびそれを構成している種についてのことです。

これをⅠのオーダーの変化とよびましょう。

瑞浪層群の貝化石のなかには、この変化を考えるうえで役立つ材料が含まれています。

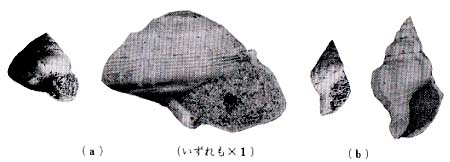

キサゴの仲間と、ミクリガイのグループがそうです(図11-2)。

まず、キサゴの仲間から見てみましょう。 |

図11-2 キサゴ類(a)とミクリガイ類(b).

それぞれ左側が中新世、右側が鮮新世

|

2 種の時代的変化を追って top

① キサゴの仲間の系統関係

この類は、日本を含む北西太平洋を中心に、インド洋~西太平洋、南西太平洋に分布する巻貝です。

もっとも古い化石の証拠は、白亜紀後期のニュージーランドの地層に見られます。

日本では、瑞浪のプロトロテラがもっとも古い仲間で、それ以後、スチウム(いまのキサゴやダンベイキサゴ)が、中新世・鮮新世・第四紀をつうじて栄え、現在にいたっています。

プロトロテラ―スチウムの系統は、槙山次郎先生の研究をはじめ多くの研究があり、議論されています。

最近でも、新しいデータを含めて、見直しがされています。

静岡県の掛川層群に見られるスチウムの系統は、下から、スチェンゼ、サブスチェンゼ、オブソレータム(ダンベイキサゴ)です。

この系統では、殼の彫刻のうち、らせんのきざみが、強いものから弱いものへと変わります。

スチェンゼでは、はっきりしたらせんの彫刻があり、一番上の肋(ろく)にはいぼもあります。

それがだんだん弱くなり、ダンベイキサゴでは、表面はなめらかで、ルーペで見ると、やっとわかるほどの筋があります。

瑞浪ではどうでしょうか。プロトロテラが三種類、スチウムが一種類見られます。

かつてプロトロテラは、掛川のスチウムの先祖型と考えられたこともありますが、いまでは直接には結びつかないといわれています。

むしろ、スチウムージョーガンジェンゼが、それからあとのスチウムの原型ではないかと思われます。

形が小さく、彫刻がシンプルなことは、祖型であることを示すものでしょう。

最近の研究では、スチウムの仲間は、化石ではもっと種類が多いことがわかっています。

おそらく、それぞれの種が複雑な時間的・空間的な分布をし、その中のあるものは、系統的な関係をもっていると思われます。

このことは、これからの研究で明らかにされるでしょう。

② ミクリガイの仲間の系統的変化

もう一つの例は、ミクリガイの仲間です。これも、掛川地方の化石を材料として、槙山先生によって研究されました。

キサゴの研究とともに、日本における、化石を便った系統進化の研究の第一歩といえるものです。

瑞浪にはこの仲間の化石がたくさんあります。サイホナリア属のマキヤマイ、ミニウタ、ミノエンシス、シュクボレンシスなどです。

これらの種類のうちのどれが、鮮新世の掛川の種類と、どのような系統関係にあるのかはよくわかっていません。

掛川にはいくつかの系統がありますが、そのもとになる種は、サイフォナリアーデクリビスです。

この種が、いろいろな型に形を変化させ、さらに、現在の種につながっているのです。

また、掛川の地層とよく似た地層が宮崎県にあります。

そして、デクリビスよりやや古い時代の化石として、プラエデクリビスが出ています。

瑞浪のミクリガイ類と掛川のものとを、プラエデクリビスを仲立ちとして、くらべてみましょう。

マキヤマイとシュクボレンシスが、比較の対象となります。

浅海帯上部の砂質底にすみ、暖海性で、環境的条件が大変よく似ているからです。

中新世中期(瑞浪)、鮮新世中期(宮崎)、鮮新世後期(掛川)とくらべると、形が大きくなる、らせんの彫刻が複雑になる、体層(殼口のある巻貝の一番終わりの層)の直径が高さにくらべて大きくなる、などの傾向が見られます。

こぶの数にはあまり変化がありません。

もっとくわしく調べないと確かなことはいえませんが、瑞浪のミクリガイ類のなかには、鮮新世~現在の種類の祖先型があるといえそうです。

さらに、ミクリガイの類の化石は古第三紀にもあるので、これと比較すると、もっとおもしろい結果がえられるかもしれません。

③ 系統的な変化と環境とのかかわり

同じような系統的変化のわかっているものが、ほかにいくつかあります。

よく例にあげられるのが、キリガイダマシです。鮮新世の終わりから第四紀にかけての変化が、主に北陸から東北日本へかけての地域でみられます。

モチズキイ、サイシュウエッシス、サイシュウエンシス・エチゴエンシス、アンデエンシスの系列です。

このほかにも、ミズホペクテン(ホタテガイ)の仲間に、トウキョウエンシス・ホクリクエンシス(鮮新世末~更新世中期)―トウキョウエンシス(更新世中期~末期)の系列が知られています。

瑞浪i掛川地域で、このような系統の変化は、環境(海流、水塊をはじめ深さや底質まで)の似たところでおこっているように見えます。

瑞浪・宮崎・掛川の地層は、時代が違いますが、南からの暖流の影響のつよかったところで堆積したものです。

水塊に多少の違いはありますが、底質・深度もほぼ同じで、“日本的”といってもよい環境です。

限られた同じ環境条件のもとで、種の分化がおこるというのは考えやすいことですが、一方、新種は、その分布する地域のへりの部分で現われるという考えもあり、もっと調べる必要があります。

このように、Ⅰのオーダーの変化は、系統発生を表すものと考えることができます。

空間(地理)的変化としてみても、やはり同様なことがあります。

この場合は、生物地理区の違い(地球上における、地域による生物の違い)といえましょう。

④ 時代的にみた種の変化

一般に、中新世、鮮新世、第四紀、現在といった時代のオーダーで見ると、貝化石群集を構成している種は、大きく三つに分けられます。

一つは、これまでにみたような、種のレベルでの系統変化をするものです。

つぎは、属のレベル、あるいは種のレベルで絶滅するものです。中新世の属でいえば、ビカリア、ビカリェラ、タテイワイア、ニポノマルシアなど、たくさんあります。

第三は移動するものです。

たとえば、中新世中期の熱帯期であるトロピカル・スパイクに、日本列島に広く分布したマングローブ沼にすむヒルギシジミ、センニンガイなどで、これらは水温の低下とともに、分布を南の海に移したと思われます。掛川のキリガイダマシの類、タイワンバイの先祖型も、それにあたります。

この場合は分布を変えたあとで、ちがう場所で種の分化がおこっている、と考えられるわけです。

以上のような、群集、そして、群集をつくっている種の変化をまとめてみると、表11-1のようになります。 |

表11-1 群集および種の変化のパターン

|

⑤ 生物の進化をさぐることの意味

瑞浪の貝化石を中心にしながら、さらに広く日本の新生代を舞台に、進化の一つの例を取上げてみました。

進化というのは、生物学の大テーマで、長い間世界中の学者によって議論されていることです。

大変広く、奥深いテーマですので、決定的な結論は出されていません。

現在、いろいろな分野からのアプローチがなされています。

形態、生態、分布などはもとより、最近では、分子のレベルでの研究もさかんです。

古生物も、もちろん重要な研究対象です。

生物は地球上に生まれてから、三十数億年という長い間進化をつづけてきて、現在の多様な生物群となったのです。なかには絶滅したものもあります。

この進化の道すじは、化石によって知ることができます。

もちろん、最終の結果としての現在の生物も、手がかりにすることができますが、化石は、もっとも重要な証拠となるのです。

化石の証拠は不完全で、十分に系統進化をたどれない場合があります。

私たちは、虫に食われ、破れてボロボロになった、大昔の本をひもとくように、地層と化石から地球の歴史を読みとり、進化の過程を組み立てるのです。

時間的にも長く、空間的にも大きなこの地球です。

たくさんの材料がまだ埋もれています。

全体の姿をとらえるには、まだまだ時間がかかりそうです。

しかし、私たちは、一つ一つの小さなことも見のがさず、その性質を明らかにしてゆき、お互いを結びつけることによって、また、せまい一つの分野に限らず、広くいろいろなことを総合して、その目的をなしとげることができるでしょう。

地球の歴史、そしてそこにすんでいた生物の歴史を知ることは、人間にとって大切なことです。

それは、現在の地球の生い立ちを知るということだけでなく、これからさき、地球が、そしてそこにすむ人間を含めた生物が、どのように変わってゆくか、その行く末を見きわめるのに、重要な手がかりになるからです。

top

**************************************** |