|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章

七章 古環境を復元する

1 昔の世界の復元をめざして

① 古環境の復元

② 貝の化石から海の深さを知る

③ 海の深さの変化曲線をえがく

④ 瑞浪の海の移り変わり

⑤ 岩村盆地でおこった海の変化

|

2 古生物が語る昔の海

① 昔の海水温を調べる

② 貝化石から古水温を推定する

③ ウソシジミが語る冷たい海

④ 暖かい海を示す古生物

⑤ 巻貝とオウムガイからわかる古水温

⑥ 植物化石で知る古気候 |

1 昔の世界の復元をめざして top

① 古環境の復元

これまでにお話してきた、貝類をはじめとするいろいろな古生物の生活のしかた、化石の出かた、化石を含んでいる地層の性質、地層の分布や地質構造などを総合することによって、古環境(そのころの海や陸のようす)や古地理(海や陸の分布)を復元することができます。

瑞浪層群はデータが多いので、このような復元にぴったりの材料となります。

では、海の深さや古水温・古気候など、古環境を復元してみましょう。

110

② 貝の化石から海の深さを知る

貝化石の群集の示す古生態(生活のしかたやすんでいた場所のようす)については、四章でふれました。

これを手がかりに、海の深さの変化を復元するのです。

まず、化石に対応する現生の種類がすんでいる深さを知り、それと比較して、化石の種類がすんでいる深さを推定します。

推定した深度にはある幅があります。

それは、それぞれの種類が、その種類に特有な分布のひろがりをもっているからです。

貝化石群集をつくっている一つ一つの種類について、わかった深さの分布をまとめると、その群集がすんでいたと思われる海の深さが推定できます。

この結果は、一つの種類によって推定される深度分布より幅をもったものになります。

また、浅い海にすむ群集よりも、深い海にすむ群集のほうが幅が広くなります。

それは、深海性の貝類のほうが、すむことのできる深さの幅が大きいことによっています。

以上にお話したことは、現地性(あるいは自生的)の産状をもつ化石についていえることです。

異地性(他生的)のものについては、注意が必要です。

元々すんでいた場所から、他のところへ運ばれて堆積しているのですから、そのまま深度を推定することはできません。

普通、化石は浅いほうから深いほうへ運ばれることが多いのですが、必ずしもそうともいえません。

異地性の化石群集のときは十分に注意して解析をおこない、他の証拠(貝類以外の化石、地層をつくっている岩石の種類、堆積構造など)をも参考にする必要があります。

正しい推定をするために、いろいろな方法を使うのです。

また、推定があいまいになって、確かなことがいえない場合があることも、覚悟しないといけません。

③ 海の深さの変化曲線を描く

地層の下から上へ、時間の軸を縦にとり、海の深さを横にとって、貝化石群集の示す海の深さを書きこむと、変化のようすがわがってきます。

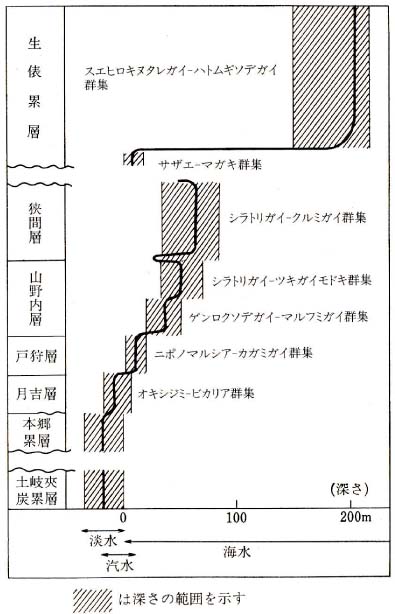

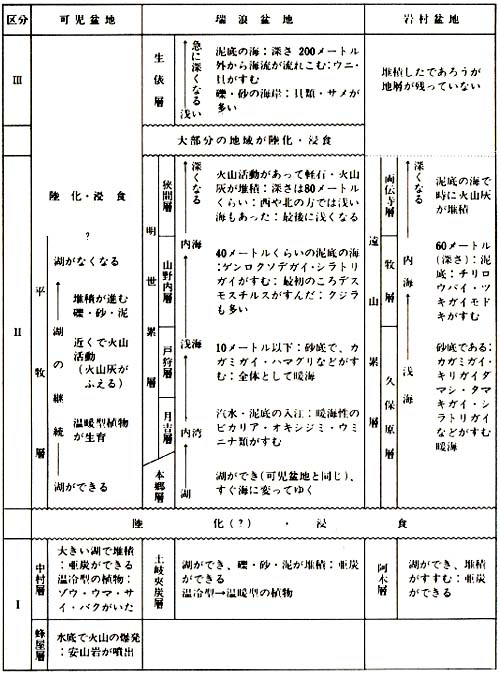

推定した深さの幅にちがいがあるので、大小さまざまなマスを積み上げたような形になります(図7-1)。

そのマスの中で一番可能性の大きいところにカーブを描くと、それが、貝化石群集の示す海の深さの変化曲線ということになります。

瑞浪では、場所によって地層の性質が変わり、地層の区分もちがうことを、二章でお話しました。

貝化石の内容も、これにともなって変わっています。

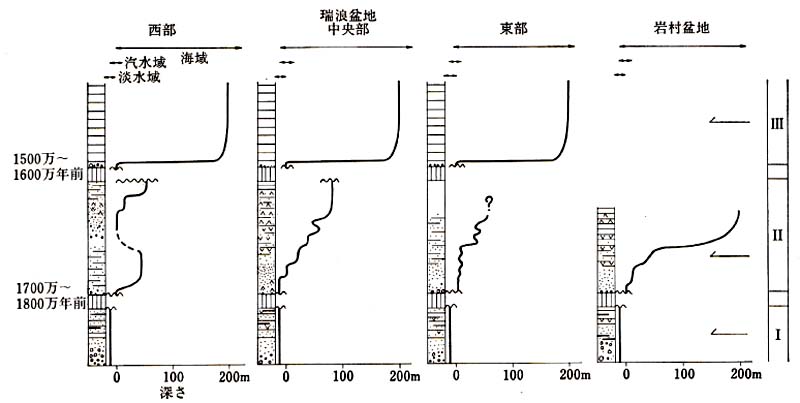

いま、瑞浪盆地の四つの地域(中心部、東部、西部、北部)と岩村盆地の、海の深さの変化をカーブに描いてみると、図7-2(下)のようになります。

それぞれの場所で、深さの変化のパターンにちがいがあったことがわかります。

スタンダードになるのは瑞浪盆地の中心部で、化石博物館の近くです。

ここでは地層がよく発達し、区分がしやすいのです。

地層と化石の性質を十分に参考にしながら、深さを中心とした変化をたどってみると、つぎのようになります。 |

図7-1 貝化石と深さの変化

|

|

図7-2 海の深さの変化

|

④ 瑞浪の海の移り変わり

まず淡水の湖ができます。

しばらくは湖の状態がつづきますが、やがてそこは隆起して陸地となり、侵食作用がはたらきます。

そして再び沈降して、湖となります。

そのうち、この湖に海水が浸入し、汽水(きすい、海水と淡水のまじったもの)の状態になり、やがて浅い海に変わります。

海は段階的に深さをまし、八〇メートル近くにまでなります。

このあと、急に退いて浅くなり、しばらく陸地の状態にもどります。

再び海が浸入して浅い海になり、それはすぐ深い海に変わってゆきます。

海は二〇〇メートルをこすほどの深さになったと推定されます。

最後に海が退き、海はなくなってしまいます。

この最後のできごとは、わりあい急におこったように思われます。

東部では、中心部とぼけ同じパターンの変化が見られますが、真ん中のⅡのユニット(二章参照)のところがちがいます。

中心部で見られた、Ⅱのはじめの淡水の状態がなく、また、後半の時代には、海はあまり深くならなかったものと思われます。

西部では、Ⅱの時期に浅い海の状態が長くつづき、それが、後半でいちづるしい変化を見せます。

海は汽水の状態に始まって、段階的に深くなってゆき、五〇メートルくらいの深さの浅い海になったのです。

この時期に、中心部では、八〇メートル近くの深さになっていました。

この局地的な変化は、中心部でⅡ期のはじめにあったパターンとよく似ています。

地層や群集でみると、月吉層―戸狩層―山野内層に見られる変化です。

北部では、Ⅲの時期になるまで海は入ってきていません。

Ⅰ・Ⅱの時期をつうじて、淡水の湖の状態がつづいていただろうと考えられます。

⑤ 岩村盆地でおこった海の変化

岩村盆地では、Ⅰの時期(阿木累層で代表される)は瑞浪と同じで、淡水湖でした。

Ⅲの時期には海があったと推定されますが、実際には地層が残っていないのでわかりません。

Ⅱの時期の地層(遠山累層)からは、瑞浪のものとよく似た化石が出てきて、同じように群集が認められています。

このことから、海の深さの変化を知ることができます。

ここではいきなり海で始まり、だんだん深くなり、五〇メートル以下の浅い海がつづきますが、そのあと急に深くなりはじめ、最後には二〇〇メートル近くになります。

全体のパターンは瑞浪盆地と似ていますが、より深い状態の海があったと推定されます。変化のしかたも速く、カーブの傾きが急になっています。

可児盆地のようすは図に示しませんでしたが、Ⅰの時期の始まる前にはげしい火山活動があり、陸上あるいは淡水中に火山噴出物が堆積しました。

そのあと、ⅠとⅡの時期に淡水の湖が出現しました。

ⅠとⅡの間に陸地になった時期があったことは、瑞浪の場合と同じです。

ここでは淡水の状態ばかりで、海が入ってきていないので、瑞浪や岩村でのような復元はなされていません。

2 古生物が語る昔の海 top

① 昔の海水温を調べる

つぎは古海水温の推定です。これは、深度と同じように、化石を現生の種類と比較して推定します。

ここでも、種のレベルでの比較はほとんどできません。

属以上のレベルでの比較、数少ない現生種と同種である化石のデータ、形にあらわれている特徴などを総合し、群集として扱うと、あるところまでは古海水温の推定ができます。

地質時代の古海水温を知るには、別の方法もあります。

そのひとつは、酸素の同位体を使う方法です。天然の酸素には、 、 、 、 、 という重さの異なった三つの安定な同位体があり、その割合は一定ですが条件によって少しは変わります。 という重さの異なった三つの安定な同位体があり、その割合は一定ですが条件によって少しは変わります。

特に / / の値は、温度の変化にともなって変わるので、温度変化を知る手がかりになるのです。 の値は、温度の変化にともなって変わるので、温度変化を知る手がかりになるのです。

まず、現在の地球の平均海水の / / を基準にとり、標準資料とします。 を基準にとり、標準資料とします。

海水中の炭酸イオンの一部は炭酸カルシウムとして、海にすんでいる生物の体内にとりこまれるので、炭酸カルシウム中の / / の値は、その生物が生きていたときの海水中の値を示していることになります。 の値は、その生物が生きていたときの海水中の値を示していることになります。

一方、生物が死ぬと化石となって堆積しますから、そのあと生物体内の / / の値が変化しなければ(他の力によって変えられなければ)、その値を標準資料と比較することによって、古水温を測定することができるわけです。 の値が変化しなければ(他の力によって変えられなければ)、その値を標準資料と比較することによって、古水温を測定することができるわけです。

② 貝化石から古水温を推定する

ここでは、貝化石を現生種と比較して、古水温を推定してみましょう。

基準として使うのは、現在の日本列島の冬の海面温度です。わかりやすいように、水温と地理上の位置を比較すると、二〇℃の位置は種子島の南、トカラ列島の中央部にあたり、北緯三〇度付近を示します。

一五℃は犬吠岬(いぬぼうさき)付近で、北緯三五度四〇分のところです。

海面温度を基準にしていますから、海面近く、たとえば潮間帯〜浅海帯最上部の生物、または、海面近くにすむ浮遊性の生物でないと、水温の推定には使えません。

しかし化石では、このような条件にあうものは少ないので、もっと深いところにすんでいたものも、現在の海のようすと比較しながら参考にしました。

この場合も、深さの場合と同じように、幅があり、マスの積み重ねとなります。

淡水の湖であった時期は、貝化石のデータがないので推定できません。あとで扱う植物化石による古気候を参考にして、点線で示しました。

深い海(二〇〇メートルくらい)であったと思われる生俵層の堆積時期も推定がむずかしく、やはり点線で示してあります。

③ ウソシジミが語る冷たい海

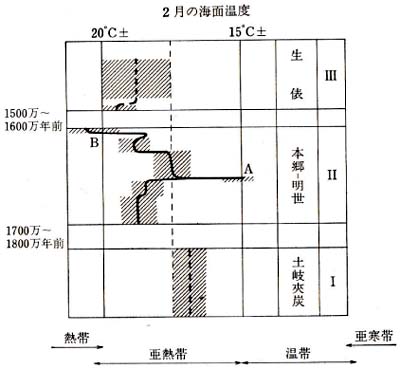

こうしてできたのが図7-3です。

まず気がつくのは、図の真ん中あたりで、右へずっとのびて一五℃前後にまで温度が下がる時期(A)と、その後二〇℃あたりまで上がる時期(B)のあることです。

Aは明世累層の、戸狩層と山野内層の境付近の層準です。

この温度が下がったことを証拠づけるのは、戸狩層の一番上にあるウソシジミ層です。

この層はほとんど殼が二枚合わさったウソシジミからなり、よく連続します。

すぐ下にアペックタフがあるので、両方合わせてよい鍵層になります。

地層に含まれるウソシジミ化石の密度と分布の広さから計算すると、化石として残っているのは三五〇億個となり、生きていた時には、もっとたくさんあったものと思われます。

一方、このウソシジミは現生種で、犬吠岬(いぬぼうさき)より北にすむ北方系の種類です。

この貝がこれだけ多くすんでいたことは、当時の古水温を一五℃くらいと推定する根拠となっています。

ウソシジミは、瑞浪や岩村ではこの層準にしか見られず、また、関係の深い近くの地域でも、ほぼ同じ層準のところにあります。 |

図7-3 古海水温の変化

|

おそらくこの時期に、一時的に北の方から寒流が流れこんだことを示すものでしょう。

山野内層の最下部から産出したデスモスチルスも、この北の方からの海流と関係があると考えられます。

北太平洋をとりまいて分布するこの哺乳動物の南限は、瑞浪地域です(六章)。

デスモスチルスとウソシジミは、同じような環境条件を示す生物といえるでしょう。

④ 暖かい海を示す古生物

Bは、宿洞相の貝化石群集、サンゴ化石、ミオギプシナのような大型有孔虫などが出てくる層準です。

貝類では、キバウミニナ、オナガドリガイ、ヒメホシダカラガイなどの、南方系の種類がたくさん入っています。

このことから、外海からの海流の影響があったものと思われます。

サンゴの中には、ソープ(礁)をつくる種類が含まれています(六章)。

実際にはここではリーフをつくっていないのですが、熱帯系と考えてもよいでしょう。

Bについては、瑞浪よりもむしろ、他の場所にたくさんの証拠があります。

瑞浪からもたった一個だけ化石が出ているヒルギシジミが、他の場所ではたくさん出るのです。

この貝はセンニンガイとともに、熱帯のマングローブ沼を特徴づける貝で、この層準に集中して出てきます。

くわしいことはあとで説明しますが(一〇章)、二〇℃以上の、熱帯的な海の条件を示すものです。

もっと左の方(温度の高い方)へ、カーブがのびる可能性があります。

A・Bを基礎にして、この二つをつなぐように、それぞれの層準の古水温を推定します。

Aをはさんで上と下の、やや左より(高い温度)のマスは、下の部分は月吉―戸狩層、上の部分は肥田相の浅海帯上部の貝化石群集と動物化石を使って推定したものです。

これらのマスの積み重ねの中心をつらねて、カーブをえがきます。

点線で示した時期も結んで、古水温のカーブが完成するのです。

瑞浪層群が堆積した中新世の前期〜中期は、日本全体に暖かい海が広がっていたと考えられています。

とはいえ、こうしてみると、けっして一様ではなく、細かい変化のあったことがわかります。

しかし、これでもまだわからないことが多く、実際にはもっと多く寒流の流れ込みがあったでしょうし、暖流も優勢になったかもしれません。

カーブは、さらに複雑なものになるのでしょう。

⑤ 巻貝とオウムガイからわかる古水温

古海水温を推定したぽかの例も、紹介しておきましょう。

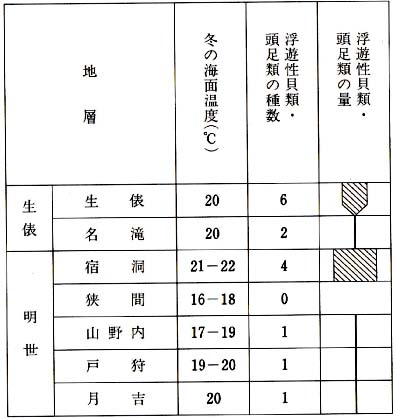

柴田博さんが、浮遊性の巻貝(翼足類などの薄い殼をもっか、海面近くにすむ仲間)とオウムガイの化石を使って推定した、瑞浪層群堆積当時の古水温です(図7-4)。

図7-3とくらべると、全体にならされた値になっています。

また、層準によってやや低い方や高い方へずれていて、違いがあります。

Aが認められていないのは、データがないためです。

Bはほぼ一致しています。明世累層の上部が一致しないのは、肥田相でなく、狭間層のデータを使っているためで、その違いによるものでしょう。

全体としての傾向には大きなちがいはありませんが、これから先、両方を比較してチェックしてみると、もっと確かな図が描けるようになると思われます。 |

図7-4 浮遊性貝類化石から推定した古水温

(柴田博、 1985による)

|

|

図7-5 植物化石から推定した古気候。

左端の太線は海成層を示す(伊奈治行の資料による)

⑥ 植物化石で知る古気候

植物化石によって、古気候を復元することができます。

伊奈治行さんが研究された結果にもとづいて、現在の日本列島の気候条件とあわせてえがいたのが図7-5です。

気候の変化が、古水温と同じように復元されています。

古気候と古水温をくらべてみると、両者の間にはちがいのあることがわかります。

一つは貝類と植物の示す古環境のちがいで、海と陸の環境の差ということになります。

海と陸では、熱帯・亜熱帯・暖温帯・冷温帯という区分にずれがあるのです。

貝類でいう熱帯には、植物のほうの亜熱帯も含まれます。

温度変化のパターンを見ると、こちらにもちがいがあります。 |

図7-6 古環境の変化

|

明世累層下部の戸狩層の植物群は、もっとも暖かいとされていて、古水温と少し食い違っています。

Aで示された寒流の影響は、植物ではとらえられていません。

ただ全体として、土岐夾炭累層の時代が冷温であり、それより上の層準が暖温であることは、はっきりしています。

細かい点については、まだ問題が残っているといえるでしょう。

このほかに古地理も復元できます。

ある地域で、ある時間の面で、海と陸がどのように分布していたのか、そのようすなどを図に描くのです。

このことは九章で、もう少し広い地域を対象にして、見てみることにしましょう。

いままでお話した、古環境の移り変わりについてのデータをまとめたのが図7-6(右上)です。

瑞浪盆地を中心にして、岩村・可児の両盆地のデータも含めてあります。

top

**************************************** |