|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章

六章 デスモスチルスがいた海

1 奇獣デスモスチルスとは?

① デスモスチルスの発見

② 奇妙なデスモスチルスの特徴

③ デスモスチルス類の分布

④ デスモスチルスがいた海の環境

⑤ 花粉化石からわかる当時の環境

⑥ デスモスチルスの姿を復元する |

2 瑞浪の海や陸にいた動物たち

① 瑞浪から出た哺乳類

② 瑞浪の海にいた魚たち

③ 大繁栄したサメとエイ

④ 無脊椎動物の仲間たち

⑤ 昔の気候を語る植物化石

|

1 奇獣デスモスチルスとは? top

① デスモスチルスの発見

一九世紀も終わりに近い一八九八(明治31)年のことです。

いまの博物館のすぐ南、明世町山野内の棒ヶ洞(ぼうのほら)で、一つの大きな化石が見つかりました。

大型のけものの頭部と思われ、標本は大学の先生のところへ送られ、研究されました。

その結果は一九〇二(明治35)年にまず発表され、さらに一九一四(大正3)年になって、デスモスチルス・ヤポニクスと名まえがつけられました。

それより前一八七六年に、アメリカのカリフォルニアで見つかっていた、歯と腰の骨の化石に近いことがわかったのです。

最初は胴体のようすがよくわからず、ジュゴン(人魚のモデル)のような、海牛の仲間だと思われていました。

その後一九三三(昭和8)年、サハリン(旧樺太(からふと))の気屯(けとん)というところからデスモスチルスの全身の骨格がみつかり、立派な四本足かわることがわかりました。

この動物は、絶滅してしまった、哺乳類の一つのグループだったのです。

第二次世界戦争が終わって、まだ世の中が十分におちついていない一九五〇(昭和25)年に、次の発見がありました。

瑞浪市の隣りの土岐市泉町の隠居(いんきょ)山から、デスモスチルスの仲間の全身骨格が出たのです。

こちらはちがう属の、パレオパラドキシア・タバタイでした。

瑞浪産の戸狩標本(発見したころ、その場所を戸狩と間違えて、こうよびました)、気屯標本、そして泉標本の三つのレプリカが、現在、瑞浪市化石博物館の展示でみられます。

百年に及ぼうとする、発見と研究の歴史がここにくりひろげられているのです。

② 奇妙なデスモスチルスの特徴

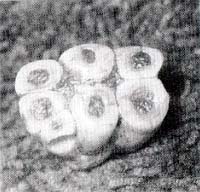

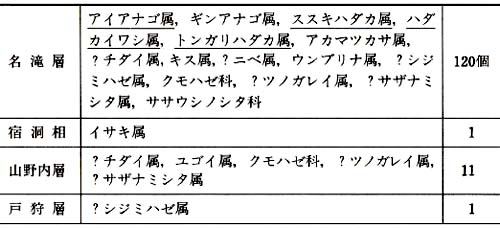

デスモスチルスの仲間は、その名まえのもとになった独特の歯の形(図6-1)、がっちりした大きな四本足、胸のところにある胸骨などが特徴です。

奇妙な形をしていて、分類のうえでどこに属するのかわからなかったこと、北太平洋をとりまく地域に分布することなどから、国際的に注目されてきた化石です。

最近は日本のあちこちで発見され、北は北海道から南は岡山県まで、各地の中新統から五九の標本が知られ(一九八四年現在で)ています。

おそらく、もっとたくさん見つかっているだろうと思われます。

これまでの研究で、デスモスチルスは海にすむ草食の動物であることがわかっています。

系統的にみると、ゾウやジュゴン、ウマなどに近縁の動物です。 |

図6-1 デスモスチルスの歯(×0.7)

|

最近では、古生態や古環境について、かなりよくわかってきて、いろいろな議論がなされています。

そこで、瑞浪を中心に、このけものの姿と、それがすんでいた古環境を浮彫りにしてみましょう。

③ デスモスチルス類の分布

まず、日本における分布をみると、時代的には二つの時期がみとめられます。

一七〇〇万年前~一五〇〇万年前(中新世前期の終わり~中期のはじめ)の温暖な時期と、一五〇〇万年前~一三〇〇万年前(中新世中期の初め~中頃)のやや寒冷な時期です。

瑞浪は前者のほうのものです。

地理的分布は、二つの属、つまり、デスモスチルスとパレオパラドキシアで違っています。

デスモスチルスは本州東北部に多く、北限はサハリンからカムチャツカに及び、南限は瑞浪です。

パレオパラドキシアは北限が北海道南部、南限が岡山県の津山市で、分布の中心は本州中部です。

瑞浪は、二つの種類の南限に近いこと、デスモスチルスは頭骨、パレオパラドキシアは全身骨格で、現地性に近いと思われること、貝類やその他いろいろな化石が一緒に出ることなどによって、デスモスチルスの仲間の分布の南限を推定するのに、つごうのよい場所です。

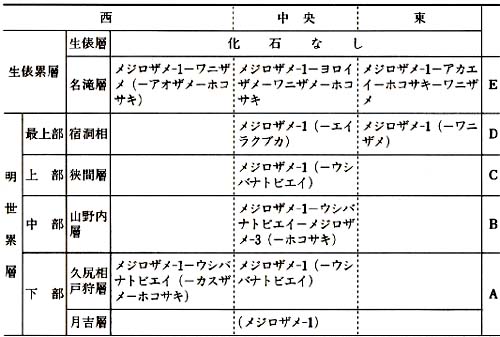

瑞浪層群のデスモスチルス類は、明世累層のつぎの各層から出ています。

(1) 山野内層殼下部

(2) 山野内層下部

(3) 久尻相

(4) 宿洞旧 |

デスモスチルス(頭骨)

パレオパラドキシア

パレオパラドキシア(全身骨格)

ペレオゴフドキンア |

④ デスモスチルスがいた海の環境

瑞浪層群が堆積したころの海の古水温は、あとでくわしく述べるように、主に貝類化石にもとづいて推定されています。

いま、それによって二つの属をくらべてみると、つぎのようになります。

| |

デスモスチルス |

パレオパラドキシア |

|

(1)

(2)

(3)

(4) |

一七~一八℃

一五℃(ウソシジミ層による) |

一七~一八℃

一七~一八℃

二〇で以上 |

以上をまとめてみると、瑞浪のデスモスチルスは、冬(二月)において一七~一八℃か一五℃で、パレオパラドキシアは一七~一八℃から二〇℃で以上の古水温をもった海に、すんでいたと考えられます。

これを、現在の太平洋側とくらべると、デスモスチルスがすんでいた場所は、四国の南岸または銚子付近に相当する環境、ということになります。

一方パレオパラドキシアは、種子島(たねがしま)あたりから四国南岸の、いまとほぼ同じ状況のところにすんでいたと推定されます。

化石を含む地層の岩質をみると、山野内層はシルト~細粒砂岩、久尻相は砂岩、宿洞相は砂岩で、それぞれ、岩質に似た底質の海があったことを思わせます。

深さを貝類化石などから推定すると、それぞれ、三〇~四〇メートル、二〇~三〇メートル、一〇メートル、といった数字が出てきます。

しかし、これはデスモスチルス類がうずもれた場所の状況であり、死んだあとの遺体の移動を考えれば、それより浅いところがすみかであった可能性があります。

特に山野内層では、その近くの砂底の岸にすんでいたものと思われます。

したがって、海岸ぞいの、深さ数十メートルまでの砂底のところにすんでいたと考えて、大きな間違いはないようです。

⑤ 花粉化石からわかる当時の環境

そのほかの例を見てみましょう。花粉化石を調べて、その当時の植物の分布が推定されています。

デスモスチルスの仲間が海岸近くにすんでいたと考えて、海岸ぞいの植物とくらべてみると、デスモスチルスは暖温帯(一部冷温帯)、パレオパラドキシアは熱帯~亜熱帯の植物と関係が深い、といわれています。

花粉化石の組成からみると、デスモスチルスは湿地帯や沼が近くにある内湾にすみ、常緑や落葉の植物が食物でした。

パレオパラドキシアがすんでいた場所の近くには、マングローブ沼(10章でくわしく説明します)があり、マヤプシキやヒルギダマシなどを食べていたようです。

岡山県津山付近で、最近、パレオパラドキシアのほぼ全身の骨格が発見されました。

これは、ヒルギシジミなどの、熱帯性の化石とほぼ同じ層準に近いところから出ています。

海面で二二℃、海底で二〇℃くらいの水温の内海で、外の海から海水が流れこんでいたと推定されています。

こうしてみると、パレオパラドキシアは、これまで考えられていたように純粋な北方系ではなくて、温帯~熱帯に関係が深い動物のようです。

これから、もっとくわしく調べてみる必要がありそうですね。

⑥ デスモスチルスの姿を復元する

デスモスチルスの仲間の、形や運動のしかたはどうだったのでしょうか。

これまでたくさんの復元がなされていますが、意見のちがいがいろいろあって、議論がつづいています。

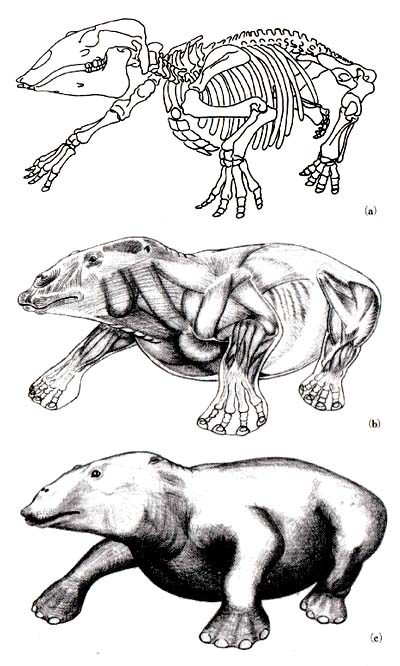

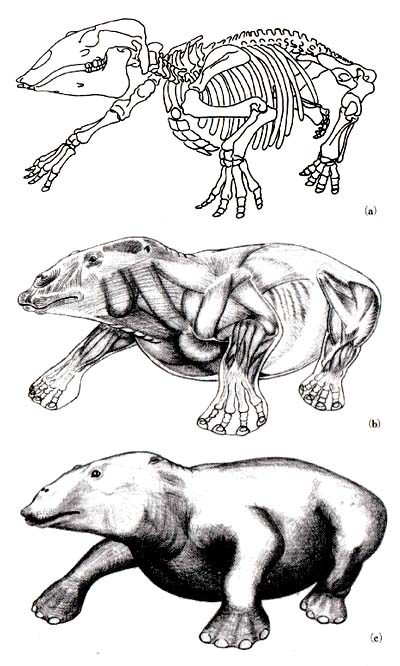

東京大学医学部の犬塚則久さんは、サハリン産のデスモスチルス・ミラビリスについて、つぎのような復元をされています。

まず、骨の形をくわしく調べて組み立てます。

そして、哺乳(ほにゅう)類、特に有蹄(ゆうてい)類(牛や馬のように蹄(ひづめ)をもった動物)の仲間の骨組みがどうなっているかを調べ、筋肉のはたらきも参考にして組立てを完成させます。

こうして復元されたデスモスチルスは、両生類や爬虫(はちゅう)類のように、四本足が横側につき、有蹄類とちがった独得な形をしています。

この姿勢は体を支え、歩くには能率が悪いのですが、安定しています。

この骨組みに筋肉をつけ、生きていたときの形ができあがります(図6-2)。

体は尾のない大型のワニに近く、毛皮はなく、あっても短い毛で、水かきはありませんでした。

口のまわりには太くて短い毛が生えていて、鼻は短くて上に向き、穴はまるく開いていたと推定されています。

日本大学の小沢幸重さんは、歯の組織をしらべ、デスモスチルスの仲間の系統と食性について、つぎのように考えています。

「陸上の植物を食べる哺乳類の特徴をもち、有蹄類に似ている。

繊維成分の多い植物を食べるのに適応している。

貝を食べるラッコやセイウチ、海藻を食べる海牛類とは、へだたった仲間である。」

世界的な化石であるデスモスチルスも、まだまだわからないことが多い動物です。

これからも、瑞浪を含めた各地の地層からみつかり、その実像がはっきりしてくることが期待されます。 |

図6-2 デスモスチルスの復元(犬塚則久、 1984による)

(a)骨格復元、 (b)筋肉復元、(c)生体復元

|

2 瑞浪の海や陸にいた動物たち top

|

|

|

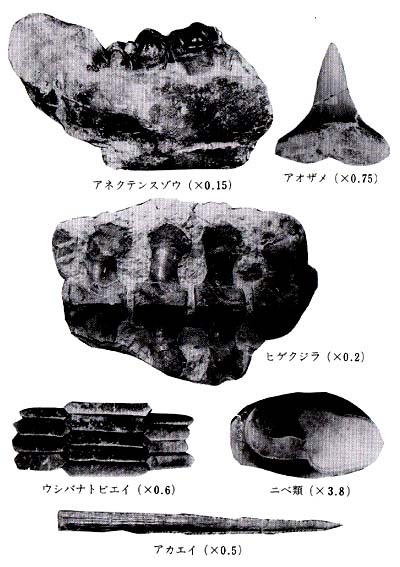

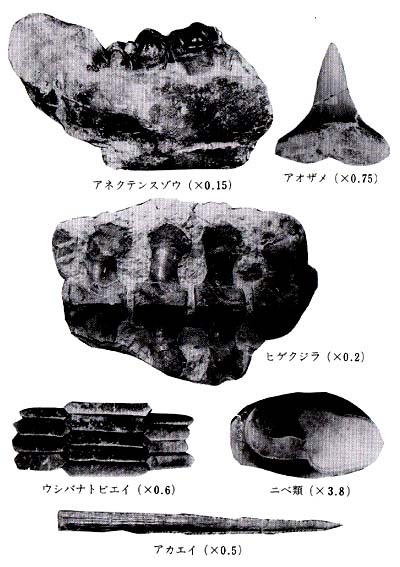

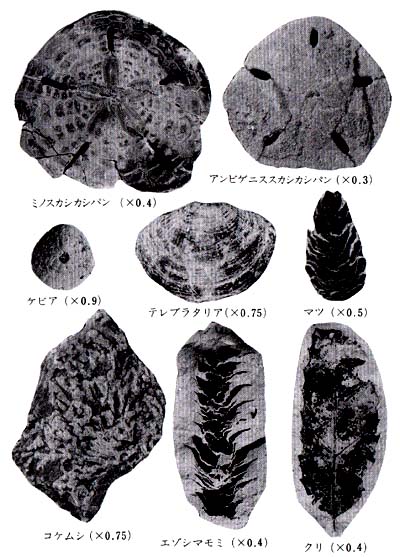

図6-3 瑞浪層群のいろいろな化石 |

① 瑞浪から出た哺乳類

デスモスチルスの仲間のほか、瑞浪層群からは、哺乳類の化石がたくさん出ています。

瑞浪盆地だけでなく、可児盆地も含めると、日本の中新世を代表する哺乳動物群をなしているといえるでしょう。

それらは、陸生動物の平牧動物群と、海生動物の戸狩動物群です。

平牧動物群はアネクテンスゾウ、ヒラマキウマ、カニサイ、ニッポンバク、ミノシカ、リスで代表され、可児盆地の化石が代表的です。

瑞浪からは、ゾウ、サイ、シカ、リスが出ています。

戸狩動物群はデスモスチルス、パレオパラドキシアのほかに、イルカ、ハクジラ、ヒゲクジラなどを含んでいます。

瑞浪が代表で、クジラの仲間は岩村盆地からもたくさん出ています。

このほか、可児盆地からはカメ、瑞浪盆地からはネズミ、テン(?)、食肉類、ワニ、ウミウなども見つかっています。

陸の動物は、旧世界あるいはユーラシア大陸にごく普通にみられる仲間のもので、森や水辺にすむものが中心です。

サバンナ型と思われるものも含まれています。

海の動物のうち、デスモスチルスの仲間については、すでに述べました。

北太平洋型で、パレオパラドキシアはその枠からはずれて、温帯~熱帯型といえるかもしれません。

クジラの仲間のことがわかると、海の動物のようすがもっとくわしくわかるのですが、化石が不完全で属や種のレベルでの分類ができないので、生態や分布についてはまだよくわかっていません。

これからの課題といえるでしょう。

② 瑞浪の海にいた魚たち

つぎに魚を見てみましょう。

魚の化石には、イシナギの類の頭骨、カマスサワラのアゴや頭骨、オニカマスの歯などが知られています。

また、可児の盆地からはコイ科をはじめ、いくつかの淡水魚の化石が発見され刀ています。

ここでは、いろいろとおもしろい問題のある、耳石とサメ・エイの仲間をとりあげることにします。

耳石というのは、硬骨魚の左右にある内耳の中にあり、炭酸カルシウムからできています。 |

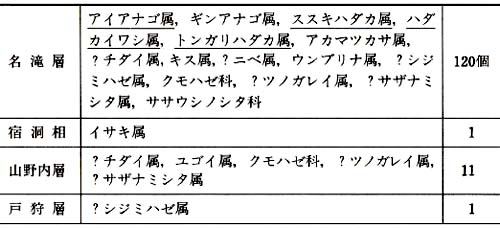

表6-1 耳石化石(高橋正志、 1976による)

|

体のバランスをとる役目をしており、種類によって形がちがうので、耳石から魚の種類を決めることができるといわれています。

耳石が大きくてよくわかるのは、タイやヒラメの仲間です。

魚を食べたとき、目のうしろのところを気をつけてこわしてみると、みつかります。

一度ためしてみてください。

瑞浪層群の耳石化石は、明世累層と名滝層から出ています。

おもしろいのは、山野内層などの明世累層と、名滝層の耳石化石群集のちがいです(表6-1)。

明世累層から出る魚と、同属の現生種は、すべて川口から浅い海にすむものですが、名滝層から出るものと同属の場合は、川口から深海にまで分布するのです。

名滝層には深海性の環境を示す種類が含まれていて(表6-1の中のアンダーラインのもの)、浅海性のものとまじっています。

この理由として、深海性のものが、中新世のころには浅海にすんでいた、という解釈もできますが、ハダカイワシの類などは、中新世の深い海(二〇〇メートルより深い)で堆積したと思われるほかの場所の地層から自生的に産していて、生態が変わっていなかったことを示しています。

むしろ、深海にすむ魚が、餌をとるために浅海まで上がってきて死に、耳石が化石になったと考えたほうが、わかりやすい気がします。

なお、名滝層は貝類化石からも、浅海上部で堆積した地層であると推定されています。

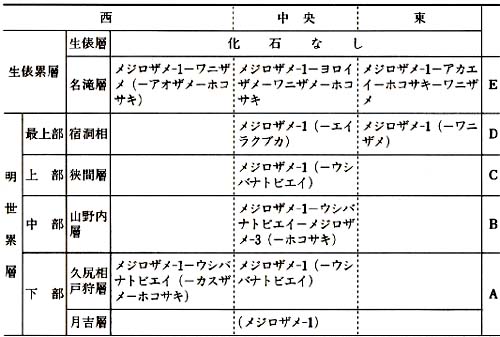

③ 大繁栄したサメとエイ

魚の化石のなかで、数も種類も多くて目立つのが、サメ・エイの仲間(板鰹類=ばんさんるい)です。

一万個以上におよぶ歯の化石が主なものですが、頭骨、椎骨、楯鱗(じゅんりん)とよぶ外皮をつくるものなどもあります。

四一ヵ所の産地から、二八属四七種も出ています。

化石を含む層準は、明世累層下部の月吉層から生俵累層下部の名滝層まであり、ほとんどの海成層から出ていることになります。

表6-2に示すように、大きく五つの群集に分けることができ、名滝層の群集はさらに三つに区分されます。

全体をみると、つぎのような特徴かわかります。

(1)メジロザメ-1がもっとも多く、六〇~九〇パーセントをしめている。

日本の前期~中期中新世で一番多く、もっとも普通な種類である。 |

表6-2 サメ化石の群集

|

(2)その他のおもな顔ぶれとして、下の層準(A~B~C?)にみられるウシバナトビエイ(エイの仲間で、熱帯系種?)、上の層準(D~E)のワニザメの類(南方系外洋性種)がある。

(3)ホコサキの仲間(ネガプリオン属)は、上下の層準で形にちがいがある。

上のものは現生のホコサキに似ていて、亜熱帯~熱帯系であろう。

(4)A~Eの、それぞれの特徴をみると、上下の層準でちがいがある。

下の層準では外洋性の種類が少ないが、山野内層で増加する。

上の層準である宿洞相・名滝層では、熱帯系の種類が加わり、外洋性の種がさらにふえ、深い所にすむ種類が加わって、種数が増加する。

このような特徴は、瑞浪の海の変化とよく対応していて、海が広がり、深くなり、だんだん外洋性になっていき、ある時期から熱帯的要素がつよくなることを示しています。

日本の中新世のサメ・エイ群集は五~六の層準に分けられますが、瑞浪の群集は、このうちの下部の三つを代表しています。

A~C、D、Eがそれです。

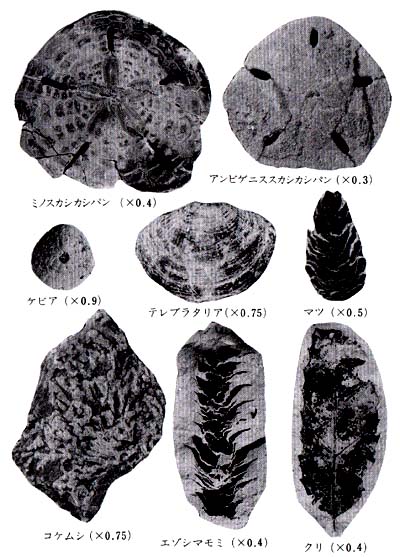

④ 無脊椎動物の仲間たち

無脊椎動物のうちの貝類、カイメンなどについては、すでにふれました。

そのほかのおもなものを拾ってみましょう。

サンゴ類 二八種類が知られています。

その内訳は、石サンゴ類二四種、疑サンゴ類四種で、石サンゴ類二四種のうち、群体サンゴ、単体サンゴはそれぞれ一二種です。

いわゆる造礁サンゴはハマサンゴ、マルキクメイシ、コハナサンゴ、ハナガクサンゴ、スリバチサンゴなどの類で、すべて宿洞相から産しています。

ただし、これらは礁をつくらず、破片となって出ています。

サンゴ礁は熱帯の環境を示すものですが、これらの造礁サンゴ化石が出るということは、この時代に瑞浪が熱帯であったことを証拠づける手がかりになるでしょう。

腕足類 八属一二種が知られています。貝類と比べると数は少ないのですが、限られた層準・産地からはたくさん出ています。

また、コケムシと一緒に出ていて、きれいな水の動きの早い環境があったことを示しています。

化石を含む地層が砂や礫であることもよく合います。

ウニ類 一〇種が知られています。

スカシカシパン(アストリクリペウス)にはアンビゲニスとミノエンシスがあります(図6-3)。

いずれも宿洞相産ですが、産地がちがいます。

アンビゲニススカシカシパンのほうは、粗粒砂岩~細礫岩の菅沼の産地から出ていて、五つあるマドがまるく、大きいという特徴をもっています。

中粒砂岩の宿洞の産地からは、ミノスカシカシパンが出るのですが、これはマドが細長く、槍先状ですので区別されます(図6-3)。

このマドの形のちがいは、岩質の「あらさ」によるもののようで、この種の、砂の中にもぐる行動(逃げる・食物を探す)と殼の安定に関係がありそうです。

⑤ 昔の気候を語る植物化石

最後に植物をとりあげてみましょう。

可児地方のものも含めると、瑞浪層群の植物化石は下のほうから、つぎのような植物群に区分されます。

(1)蜂屋植物群(蜂屋累層産)――六七種からなり、大部分(六一種)は被子植物で、落葉広葉樹が多い。

冷温帯~暖温帯上部の植物群で、この地方の現在の気候より寒冷だったことを示す。

日本の前期中新世の冷温型の阿仁合(あにあい)型植物群と四〇パーセントの共通種を含み、それに対比される。

(2)中村植物群(中村累層・土岐夾炭累層産)――冷温帯性の落葉樹が多く、山地や丘陵ではブナ林、湿地帯などにはハルニレ林やヤナギ林があった。

水生植物も多い。蜂屋植物群と同様、阿仁合型植物群に比較され、冷温の気候であったことを示している。

(3)平牧植物群(平牧累層・本郷累層産)――落葉広葉樹が多いが、暖温帯の要素が多い。

夏は暑く、冬は寒い気候条件があったと推定できる。

(4)明世植物群(明世累層産)――つぎの三つの亜植物群に区別されている。

(a)戸狩亜植物群――暖温帯常緑樹林のシイ・カシ林があったと考えられる。夏・冬とも温暖で、もっとも暖かかった時期である。

(b)山野内亜植物群――落葉広葉樹をまじえたシイ・カシ林があった。温暖で夏は暑く、冬は暖かかった。

(c)狭間亜植物群――冷温帯~暖温帯の落葉広葉樹が多い。ブナ・常緑カシは見つからず、夏は暑く、冬はやや寒かった。気候はやや寒冷になった。

(5)生俵植物群(生俵(なまだわら)累層産)――ブナと常緑カシが一緒に出るのが特徴で、夏と冬の気温の差が小さかったと思われる。

夏はやや涼しく、冬は暖かかった。これは、この時期に海が広く・深くなったことと関係がありそうである。

平牧・明世・生俵植物群は、日本の前期~中期中新世を代表する温暖型の台島型植物群に属するものです。

古気候の変化については、つぎの七章で、ほかの化石と組み合わせて、くわしくお話することにします。

瑞浪層群の化石はこのほかにもたくさんあり、まだ研究されていないものもあります。

さらに、新しい発見も期待できます。

まさに、汲んでも汲んでも水のかれない泉にたとえることができるのです。

top

**************************************** |