|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章

四章 貝の化石をしらべる

1 化石のでき方をさぐる

① いろいろなタイプの化石産地

② 現地性の化石と異地性の化石

③ 瑞浪層群での化石のでき方

④ 野外での化石しらべ

⑤ 室内作業で化石群集をまとめる

|

2 貝がすんでいた昔の環境

① 古生態から古環境を復元する

② 古環境を知るのに役立ついろいろな情報

③ 貝類の分布を決める要素

④ 現生貝類の分布の情報

⑤ 古環境のちがいと群集のかかわり

⑥ 暖かい海にいた貝類 |

1 化石のでき方をさぐる top

① いろいろなタイプの化石産地

それでは、瑞浪の化石のうちで、もっとも数と種類の多い、貝類の化石からみていくことにしましょう。

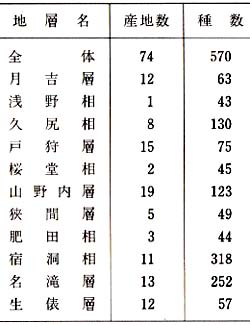

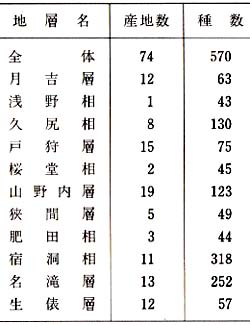

表4-1は各層ごとの産地の数と種類です。

層によって化石の出かたが違い、産地の数も異なっています。

一つは化石が密集して出て、明らかに化石産地といえるものです。

宿洞相や名滝層には、このような産地があります。

そのほかの地層では、全体から化石が出てきて、特定の産地を決めにくいのです。

それでも、月吉層では明世町月吉の正馬様洞(しょうまさまほら)、土岐町清水の松洞(まつぼら)、戸狩層では明世町戸狩狭間(はざま、いずれも瑞浪市)などが、化石のだくさん出る産地といえますが、山野内層ではどこからでも化石が出ていて、産地を決めるというわけにもいきません。

狭間層や生俵層は全体として化石が少なく、ぼつぼつと入っているので、産地を決めるのがもっとむずかしくなります。

全体として、産地のはっきりしている宿洞相、名滝層が種類が多く、そのほかは、これに比べると少ないといえるでしょう。

出てくる化石には、貝類のうちのどのグループもみられますが、二枚貝類と腹足類(巻貝)が多く、とくに腹足類が多いと、全体の種類も多くなっています(宿洞相と名滝層)。 |

表4-1 貝類化石の産地数と種数

|

そのほかの層では、ほぼバランスがとれています。

このように、瑞浪の化石の出かたには、いろいろなタイプがあります。

このことは、一般に化石の産伏(出かた)としてまとめられていることにつながります。

② 現地性の化石と異地性の化石

古生物(地質時代の生物)が、生きていた場所で化石になり、生活していたときのようすを示す場合、それを現地性(あるいは自生的)の化石といいます。

逆に、死んだあと、他の場所へ運ばれて化石になり、生活していた場所とちがうところにあるものは、異地性(他生的)の化石といいます。

このことは、化石を材料として、古生物の生態や、それらがすんでいた当時の環境(古環境)を考えるさいに、大変重要なことです。

というのは、元々生活していた場所からよそへ移動していたのでは、もとの古生態や古環境を推定しようとしても、ちがったことを知ることになり、なんの意味もなくなってしまうからです。 |

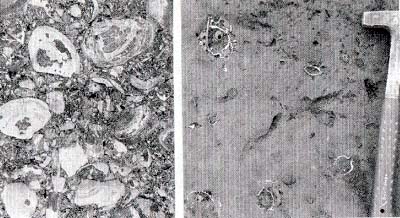

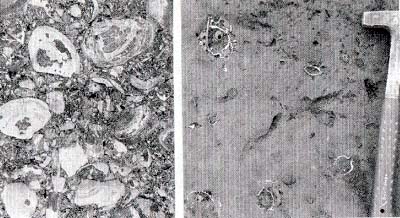

図4-1 現地性の化石(石川県大桑層、右:×0.16)と

異地性の化石(兵庫県岩屋層、左:×0.2)

|

貝類のような大型化石についてみると、現地性であるか、異地性であるかといっか化石の産状は、その古生物のもっている生態や分布、またそれらのすむ場所の環境に、大きくかかわっています。

たとえば、陸にすむ生物と海にすむ生物では、海にすむもののほうが現地性であることが多いといえます。

それは、すんでいる場所が堆積場所となることが多いからです。

哺乳類などの陸にすむ動物や陸上植物は、それらが死んだあと、堆積する場所――海や湖など――ヘ運ばれて化石になることが多いのです。

同時に、海にすむ動物でも、海底の泥や砂の中にもぐってすむもののほうが、海底の表面を動きまわっているものより、自生的であるのが普通です。

堆積環境の点からいえば当然なことですが、陸上より水中、さらに水中においては水の動きの少ない場所のほうが、そこにすむ生物の、死んでからあとの移動が少ないことになります。

一般的にいえば、深いほうが、あるいは閉じられた場所であるほうが、また粒の細かい堆積物であるほうが、現地性であることに都合がよいのです。

このようにみると、浅い海、とくに波が強く、潮の流れが大きい潮間帯(潮の満ち干きのあるところ)から浅海帯上部(干潮線より下につながる浅い海)の、礫やあらい砂の堆積するところでは、異地性の化石ができることが多くなります。

③ 瑞浪層群での化石のでき方

瑞浪層群が堆積しかところは、浅い海ないしは湖であったと考えられますが、海は内湾や内海のことが多く、水の運動はむしろ弱く、現地性の化石ができやすい状態にあったといえます。

実際の化石の産状と岩質を、それぞれの地層についてみると、つぎのような特徴がわかります。

現地性――生俵層・狭間層(泥岩)、山野内層(シルト岩)

ほぼ現地性――宿洞相(砂岩)、月吉層(細粒砂岩〜砂質シルト岩)、戸狩層のウソシジミ層(化石層)

現地性に近い――戸狩層・久尻相(砂岩)

異地性〜異地性に近い――名滝層(礫岩)

同じ層のなかでも岩質にちがいがあり、ノジュールや化石層ではまた別な条件があります。

それぞれの露頭で、出てくる化石の産状をくわしく観察し、現地性か異地性かを区別する必要があります。

④ 野外での化石しらべ

フィールドで化石を調べるとき、第一に必要なことは、その場所が地図の上でどこか、ということです。

つぎに、その露頭(地層が露出し、化石が出ている所―崖や川の底など)で、地層の下から上へ層準(重なった地層のある特定の位置のこと。離れた場所のAとBの地層が同じ時期にできたものだと、二つの地層は“同じ層準”であるという)ごとに、また岩質ごとに産状を記録し、標本を採集します。

種類によって産状がちがうことがあるので、注意しなければなりません。

出てくる化石の種類も大切です。ただ、野外では間違いなく種類を決めることができないのが普通です。

しかし、わかるものについてはくわしく、少なくとも属の名前は決めて、記録しておきたいものです。

数が多いか少ないかを調べることも重要です。

基本的なことは、現地で、ある一つの単位の地層に含まれる化石群集のアウトラインを、それを含んでいる地層のようすとともに、しっかり記録しておくことです。

⑤ 室内作業で化石群集をまとめる

採集した化石は研究室に運ばれ、一つ一つ取り出され、まわりについている岩石を取り除き、きれいにされます。

これをクリーニングといいます。

いままでに報告された種類とくらべ、種名をつける同定作業がつづきます。

一つ一つの種類の数も求められます。

そのうえで、産地・層準ごとにまとめ、種名表がつくられます。

たいてい、たて軸に化石名をならべ、よこ軸に産地・層準などを記します。そして、数を記入したり、多い・少ないをランクづけして書きこんだりします。

三〜五の区分けがなされるのが普通です。

数の多いものや特徴的な種類に注意しながら、それぞれの産地の層準・岩質ごとに、群集をまとめます。

これが露頭群集とよばれるものです。

さらに、それらの地理的(水平的)・時間的(垂直的)な分布を考えて、全体をまとめ、整理します。

|

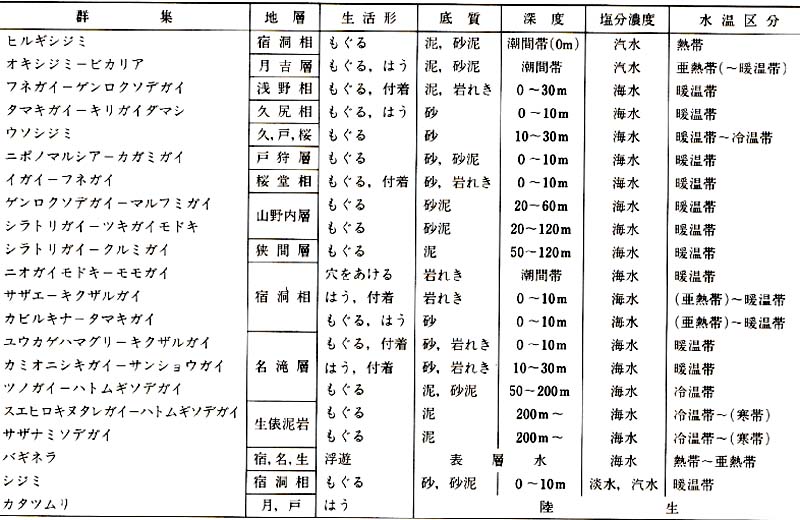

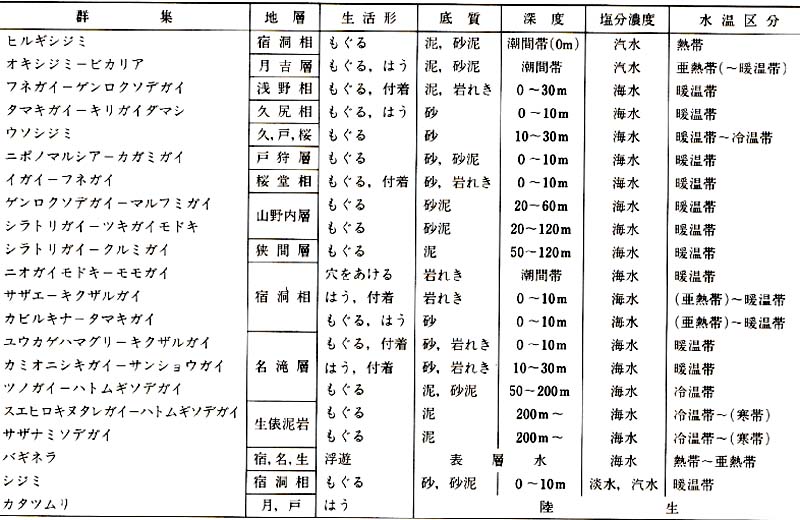

表4-2 おもな貝類化石群集

|

こうして、各層ごとの、あるいはある層準の貝類化石群集が区別されるのです。

瑞浪層群には四三の群集がありますが、主なものは表4-2のようにまとめられます。

この表の中には、それぞれの群集の古生態(生活型――どんな生活をしていたか、底質、深度、塩分濃度、水温)が記入されています。

これらのデータは、それぞれの群集を含む地層の、古環境を復元する基礎となるもので、大切な情報です。

2 貝がすんでいた昔の環境 top

① 古生態から古環境を復元する

それでは、このデータはどうしてえられたものでしょうか。

瑞浪の化石の中には絶滅したものが多いけずですが、それはどのようにして推定するのでしょうか。

第一に、化石の種類に対応する現生の種類の生態を参考にします。

絶滅種であるときは、その種の属する亜属・属を考慮して決めます。

この場合、推定できる古生態の幅が広くなりますが、やむをえません。

貝類はそれぞれ特徴的な形をしています。その形の中には、生活のしかたと密接に関係しているものがあります。

二枚貝のなかで、砂や泥の中に深くもぐってすむ種類には、水管が長くなるものがあり、その結果として、殼の内部に見られる、外套線(がいとうせん)の湾入(二枚貝の殼の内面にみられる、軟体部が付着していたあとを示す線のへこみ具合。その形で二枚貝の分類ができる)が深くなります。

オオノガイなどはそのよい例です。腹足類(巻貝)のうちで、波のあらい岩礁にすむものは、一般に殼が厚く、がっちりしているといわれます。

これも古生態を知るのに役立ちます。

属や科などの、分類的に大きな単位にみられる、一般的な特性も参考になります。ハマグリ属は、海の深さ二〇メートルくらいまでの砂〜砂泥の底にすんでいます。

タニシ属は淡水にしかすみません。

群集を構成している種類はいろいろで、生態的にも同じではありません。

また、中新世の種類と現生の種類を対応させてくらべたとき、生態が地質時代のなかで変化していることもあります。

そのため、この点でのあやまりを少なくするために、一つの種類のデータにもとづいて推定をするのではなく、多くの種類をもとにして総合すること、推定する古生態の幅を広くとることがなされています。

こうすることによって、確かさをまそうというわけですが、これは逆に、推定の範囲が広くなり、あいまいさをもつことになってきます。

しかし、やむをえないことです。

より精度を上げるためには、いろいろな試みがなされています。

第一に、その群集を含んでいる地層の特徴を調べ、堆積環境を推定すること、つぎに一緒に出てくる化石(ウニ、サンゴなどの無脊椎動物、魚などの脊椎動物、植物など)の古生態を調べ、参考にすること、などです。

② 古環境を知るのに役立ついろいろな情報

堆積物や化石を鉱物学的・地球化学的に調べて、古環境を推定し、古生態と結びつけることもできます。貝殻中のアラレ石と方解石の比が海水の温度や塩分濃度と関係があること、酸素の同位体 と と の比と海水温とが関連すること、などです。 の比と海水温とが関連すること、などです。

古生態を知るうえでの、現生貝類のデータはたくさんあります。

海生生物は三つの生活型――浮遊性生物、遊泳性生物、底生性生物――に分けられています。

貝類についてもそれがわかっていて、さらに細かく分けられる場合もあります。

底生性の貝類では、つぎのような区分がなされています。

|

表生型(海の表面にすむ) |

可動型(動きまわる)

付着型(地物にくっつく) |

|

内生型(埋もれて生活する) |

掘進型(もぐって運動する)

穿孔型(固いものに穴をあける) |

さらに、どのようにして食べ物をとるかという点からみると、つぎのように区分されます。

濾過(ろか)食者―小さい浮遊性生物や有機物のくずを鰓(えら)などでこして食べる

堆積物摂食(せっしょく)者――堆積物中の有機物を食べる

植食者――おもに藻類を食べる

肉食者――ほかの動物を食べる

腐食者――死んだ動物を食べる

③ 貝類の分布を決める要素

貝類の分布については、三つの要素があります。

第一は、地理的分布で、おもに海流系による水温の変化に関係しています。

日本列島は南北に長く、その延長は三〇〇〇キロにおよんでいます。

南からは赤道付近に起源をもつ暖流が北上し、北からは寒流が南下し、本州のまわりで交差しています。

したがって、南方と北方の両要素が、日本型とよばれる固有の種類とまじって、それぞれが独自のパターンをもって分布しています。

第二は生息深度です。種類によってすんでいる深さがちがい、また、すんでいる深さの範囲がちがっていて、それが狭いものと広いものがあります。

三番目に、深度分布と関係の深い底質があります。

岩礁、礫、砂、泥、サンゴ礁など、それぞれのすむ場所の底質にちがいがあります。

これにも、範囲が狭いものと広いものがあります。

これらのほか、水塊(外洋に発達する外洋氷か、沿岸にある沿岸水か)、塩分濃度(海水――汽水――淡氷のちがい)、内湾の程度(海が入りこんでいるかどうか、光の届く範囲など)も、分布を決める要因となります。

分布は、分類単位のいろいろなレベルで区別されます。種のレベル、属のレベル、さらに高位の科のレベルなどです。

このことは、化石にあてはめるときに、大いに役立ちます。

というのは、瑞浪層群の貝化石の場合、大部分の種は現生種とちがっているからです。

しかし、亜属や属のレベルでは共通なことが多いのです。ですから、亜属・属のレベルで議論するときに使えます。

⑤ 現生貝類の分布の情報

現生貝類の生態・分布についてのデータはいろいろあります。

最近では、学術的な海洋調査が行われて、資料がふえてきました。また、貝類は重要な水産資源ですので、漁業や養殖のデータもたくさんあります。

漁師の人がどこで、どんな貝をとったかということは、資源としての意味のほかに、つぎに述べるコレクターとも関係してきます。

養殖されているカキ類、ハマグリ、ホタテガイ、アコヤガイ、アワビなどからは、塩分濃度や水温など生態に関すること、生殖などについての生理的なことをはじめ、多くの実験的なデー夕がえられています。

コレクターのもっている情報も大切です。

貝類は美しく、人の目をひきつけ、また、なかには珍しいものも多いので、多くの人の収集の対象になっています。

日本だけでなく世界中に収集家がいて、標本を集めると同時に、分布その他について、データを提供してくれています。

貝類の地理的分布、深度分布、底質などは、いろいろな目録にのせられていることも多いのです。

日本近海についてみると、総合的な目録として、たとえば、肥後俊一(編)『日本列島周辺海産貝類目録』(一九七三年、長崎県生物学会)などがあります。

また、各地方や県のもの(稲葉明彦編『瀬戸内海の生物相』一九八一年、広島大学向島臨海実験所や、和歌山県貝類編集委『和歌山県貝類目録I』一九八一年、同刊行会など)があります。

数多く出版されている原色図鑑も、その説明のなかで、分布や生態にふれているのが普通です。

このような記録が、分布についてのデータをすべて、また正しく教えてくれるわけではありませんが、いろいろと役に立ち、参考になるのは事実です。

学術調査によるデータはかならずしも多くありませんが、漁業の対象となりにくい、また一般のコレクターの手の届きにくいところについての大事な資料を含んでいます。

たとえば、漸深海帯〜深海帯のような、深い所のことです。

これらの、さまざまな分布についてのデータが、化石群集の古生態復元の基礎となります。

⑤ 古環境のちがいと群集のかかわり

表4-2の中に示された群集は、それぞれちがった性質をもち、それが分布していた古環境もそれぞれちがっています。

含まれている地層にも当然ちがいが出てきます。

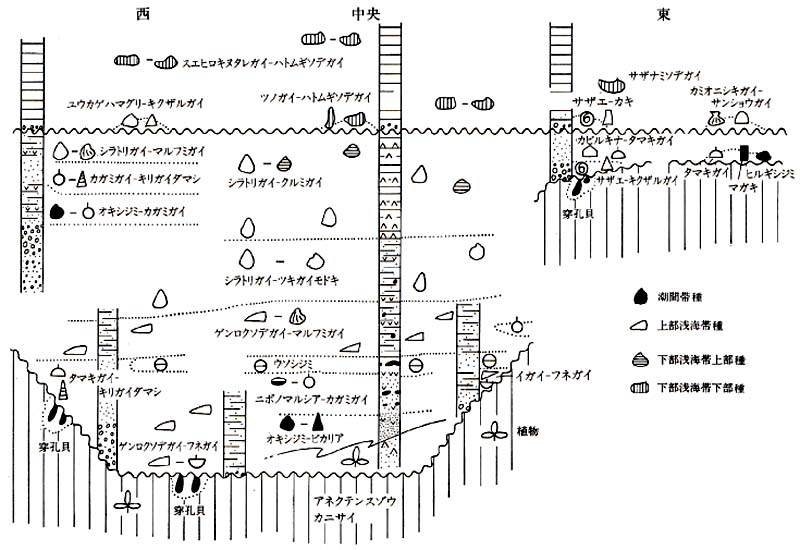

|

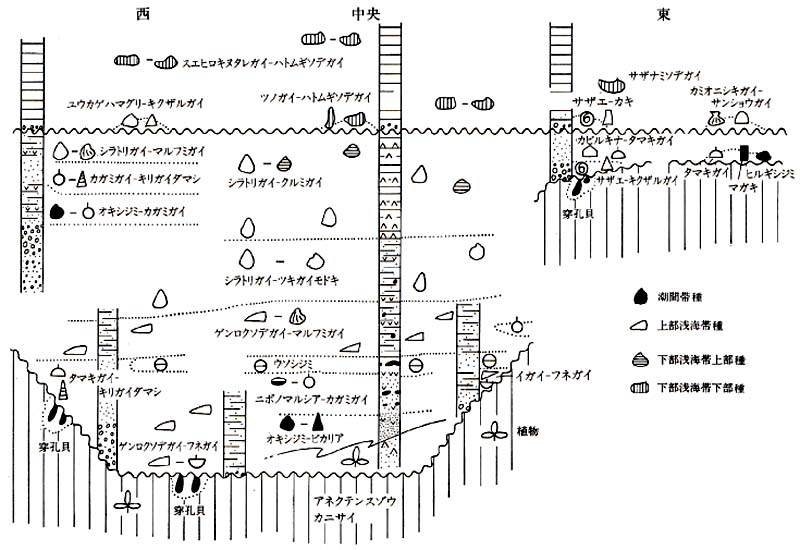

図4-2 貝類化石群集の分布

|

表だけではわかりにくいので、主な群集の地理的・層序的分布を、図4-2に示しておきました。

群集の示す生息深度を一つの基準としてみると、群集の古生態とそれを含む地層の堆積した古環境が推定できます。

七章でそのことを説明しましょう。

ここでちょっと目さきを変えて、毛色の変わった二つの貝類のグループについて紹介してみましょう。

すでに二章で簡単にふれたものです。

まず、浮遊性の貝類です。その中にはオウムガイの仲間であるアツリアも含まれますが、すでに述べたように、これは死んだあとに殼が浮いて、海流によって運ばれてきたものです。

このほかに、これと似たもので、頭足類のトグロコウイカがあります。

現生種は熱帯地方の太平洋と大西洋の、水温一〇度以下の外海の中層水(やや深いところ)にすんでいます。

殼はイカの甲にあたるもので、それが名滝層から出ています。

大変珍しい例ですが、アツリアとともに、熱帯地域から流れついたものといえます。

元々、浮遊性の生活をする貝類には、異足類・翼足類の仲間があります。

殼が薄く、普通広く分布しますが、水温や海流により、限られた分布をすることもあります。

したがって、ある種類、あるいは群集の出現によって、古環境を推定することができます。

⑥ 暖かい海にいた貝類

これらの貝類は。瑞浪層群を含めた中部地力の中新統(ちゅうしんとう、中新世の時代にてきた地層のこと。“統”は地質時代を示す“世”に対応する地層を示すことば)をみると、中新世の前期の終わりから中期の初めにかけての時代の地層に集中して出てきます。

しかも、その現生種はすべて暖海性の種で、この時代に高い海水温かあったことを示しています。

これはあとで述べる(十章)ように、中部地方以西で熱帯的な環境が存在した時期とよい対応をしています。

前後の時期の地層からほとんど出てこないことは、海水温の、急な上昇と降下があったことを示すように思われます。

ヒザラガイの群集は各層によってちがいがあり、四つの群集にまとめられています。

いずれも潮間帯〜干潮線下の浅海帯を示すものです。

殼がばらばらになって出てくるので、自生的な化石とはいえませんが、元々、すんでいる場所が限られていて、岩のところや、石のごろごろしている潮間帯〜浅海帯上部ですから、それを含んでいる地層の性質と比較しながら調べると、いろいろなことがわかってきます。

くわしくみると、表4-2に示されているように、それぞれの産地の古環境が推定できます。

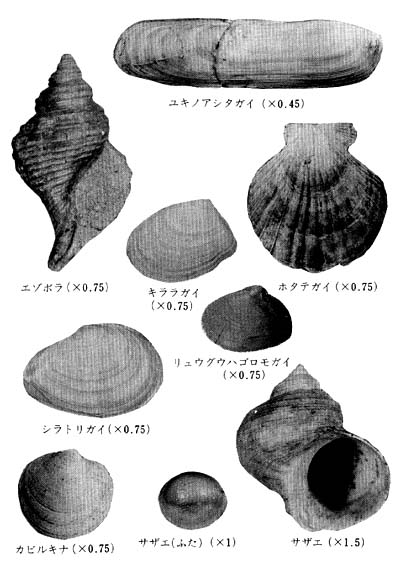

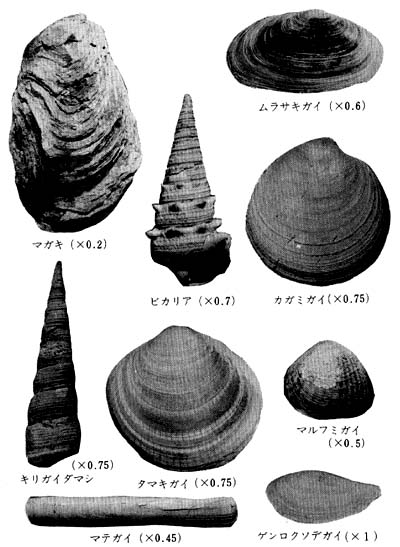

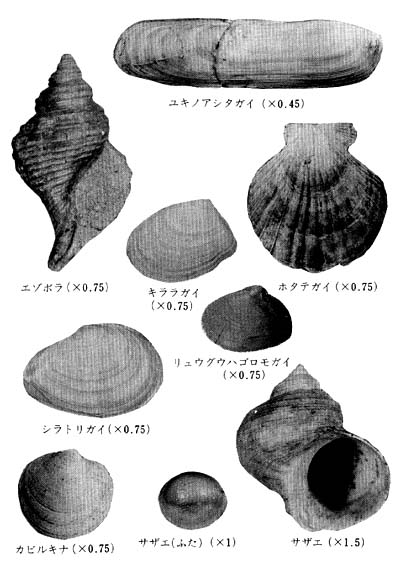

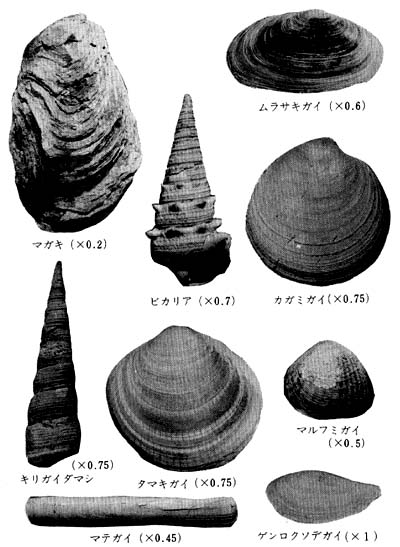

主な化石を図4-3(下)に示しておきます。

|

図4-3 貝化石のいろいろ |

|

|

top

**************************************** |