|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章

五章 生痕化石が語る古生物の生活

1 いろいろな生痕化石

① 古環境をさぐる生痕化石

② 瑞浪でみられる生痕化石

③ でき方のちがう三つの巣穴の型

④ 貝が岩に掘った巣穴

⑤ 別の貝がつくり直した巣穴

⑥ 他人の巣穴にすみついていた貝

⑦ でき方のよくわからない生痕化石 |

2 生痕化石が語るもの

① さまざまな生痕化石をみよう

② はい跡や足跡の化石

③ 生活のあとを物語る化石

④ 化石にみる生物の誕生と死

⑤ 化石の産状から推定できるアクシデント |

1 いろいろな生痕化石 top

① 古環境をさぐる生痕化石

化石の種類は、大きく二つに分けることができます。

一つは、生物の遺体(遺骸)が残っている「体化石」で、よく知られているものです。

もう一つは、生活の跡が残った生痕(せいこん、遺跡)化石です。

生痕化石は目立たないので、気がつかないでいることが多いのですが、注意深く地層を観察すると、ずいぶん多いものです。そして、

(1)現地性であること、

(2)体化石として残りにくいものでも残っているものがあること、

(3)残りにくい場所にすむものも残っていること、

(4)生活のしかたが復元できること、

(5)生物と堆積作用の関係がとらえやすいこと、

(6)時代的にも地理的にも分布がひろいこと、

などの性質によって、とても重要な化石です。

特に、古生態や古環境を復元する時には、大変役に立ちます。

生痕化石は、それをつくった生物がわからないことが多いので、研究するのにむずかしい面もあります。

そのため、現在すんでいる生物の生態を観察し、それを生痕化石と比較することがよく行われます。

また、一緒に出てくる体化石と関係づけて調べることもなされています。

生痕化石は、それをつくった生物の習性を反映しているわけですから、その点に注意して見ることが大切です。

② 瑞浪でみられる生痕化石

瑞浪の地層の中には、いろいろな生痕がたくさん含まれています。

いくつかの例をあげてみましょう。

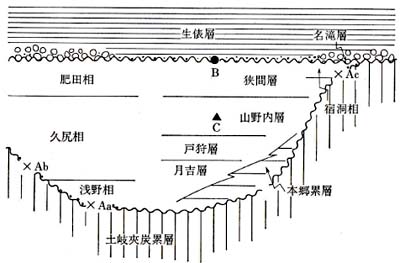

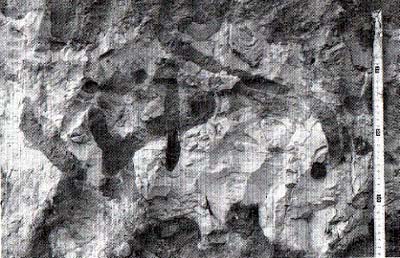

まず巣穴化石ですが、これは、その出かたと出る層準から、三つのタイプに分けることができます(図5-1)。

タイプAは、土岐夾炭累層と明世累層との境目になる非整合面にあるもので、穿孔性(岩石に穴をあけてすむ)二枚貝がつくった巣穴の化石です。

タイプBは明世累層と生俵累層の間の非整合面に見られるものです。

明世累層狭間層の最上面にきざまれていて、どのようにしてできたのか、よくわからない点があるのですが、生物起源と考えられます。

もう一つのタイプCは、各層の層面から下方にのびる巣穴の化石で、山野内層や戸狩層の中にはさまれている、凝灰岩層中にあるものが目立ちます。 |

図5-1 生痕化石の層準

|

③ でき方のちがう三つの巣穴の型

この三つのタイプの生痕化石は、でき方が大きくちがいます。

まずAタイプは二枚貝の穿孔による巣穴ですから、下位の層がかなり固くなってから貝類が穴をあけたことを示しています。

ですから、この境にある非整合は、かなり長い時間のギャップを示すことになります。

そのギャップというのは、土岐夾炭累層が堆積してから、穿孔貝が穴をおけるほど固くなるまでの時間です。

現在の海でみると、数十万年くらいの長いあいだと推定されます。

タイプBは、同じように非整合面にあるものですが、タイプAほど、ギャップの大きさを示す証拠がありません。

おそらく、少し小さいギャップではなかったかと考えていますが、生痕化石がどうしてできたものであるか、よくわからないので、確かではありません。

タイプCは、いわゆる巣穴勣物の活動を示すもので、A・Bにみられるような、時間的なギャップはありません。

普通、生物かく乱(バイオターペーション)とよぶ現象がみられるものです。

このような、生痕化石と地層(特に非整合面や層面)との関係は、古環境の変化を考えるうえで重要です。

時間的ギャップ、堆積環境、そこにすんでいた生物が何か、などを知る手がかりになるのです。

では、それぞれの生痕化石を、もう少しくわしく見てみましょう。

④ 貝が岩に掘った巣穴

タイプAの生痕化石は、普通ザンド・パイプ(砂管)とよばれるもので、穿孔性二枚貝がつくった巣穴(ボーリングという)に、砂がつまったものです。

よく調べると、それをつくった貝類が、体化石として残っていることがあります。

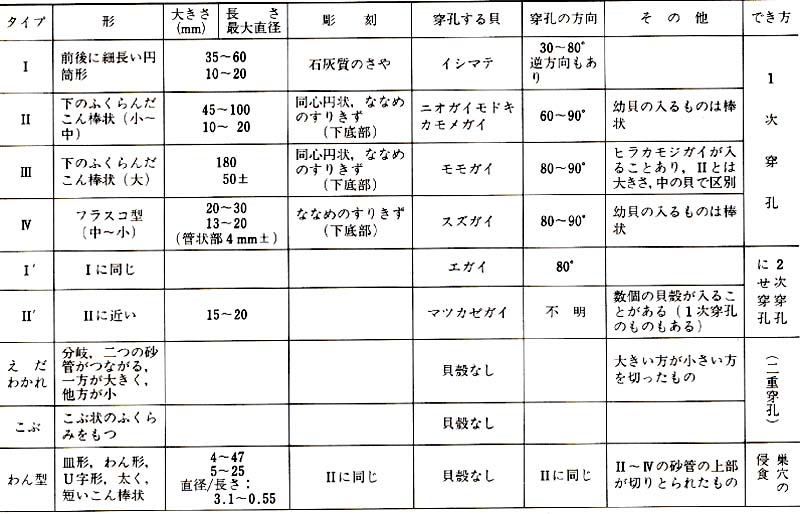

こうした巣穴には、いろいろなタイプがあります。

|

表5-1 タイプAの生痕化石

|

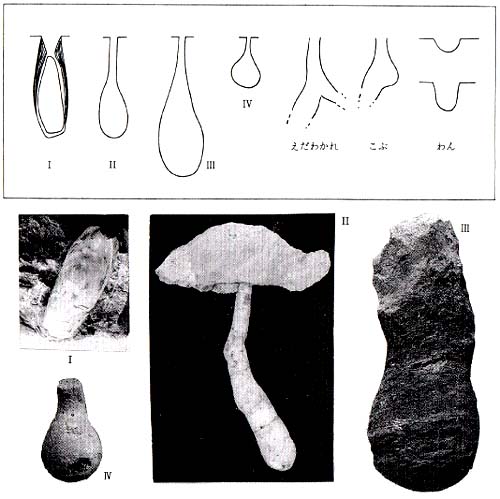

それは、大きく四つ(表5-1)に分けられます。

このうち、一次穿孔が、元々二枚貝によってつくられた穴です。

そのほかは、一次穿孔によってできた巣穴に、他の力がくわわって形が変わったものといえるでしょう。

一次穿孔の巣穴は、さらにⅠ~Ⅲにタイプ分けられます。

タイプⅠは、他のものと違って円筒状で、石灰質の内壁をもっています。

中に入っている巣穴をつくった貝は、イシマテの類で、現在の海岸でも同様な巣穴をみつけることができます。 |

図5-2 ニオガイモドキ(×1)

|

この仲間の貝は、あとで述べるニオガイモドキ(図5-2)などと違って、殼の表面にきざみがなく、つるつるしています。

分泌物を出して、その化学的作用によって岩石を弱くし、殼を開けたり閉じたりして、掘り進んでいく、といわれています。

Ⅱ~Ⅳは、ニオガイ科の二枚貝がつくる巣穴で、殼の大きさや形などにより巣穴の形が決まっています。

これらをつくった貝は、殼の前部の表面にヤスリ目状の彫刻があり、殼を左右にまわしながら、機械的に岩石をけずって穴をつくります。

生痕化石の表面には、リング状のきざみ(回転によってできる)とヤスリ目状のきざみがついています。

ⅡとⅢは基本的には同じ形ですが、殼の犬きさのちがいが反映しています。

Ⅱはニオガイモドキやカモメガイの類によるもので、種類によって少しちがいがありますが、ひとまとめにできます。

Ⅲはモモガイの類のもので、貝が大きいだけのことがあって、巣穴も特大です。

Ⅳはスズガイがつくる巣穴の化石で、円い殼の形のとおり、巣穴もフラスコ形をしています。 |

図5-3 いろいろなタイプの巣穴(Ⅰ、Ⅳの写真は×0.8、Ⅱ、Ⅲの写真は×0.4)

|

⑤ 別の貝がつくり直した巣穴

つぎは、二次穿孔による巣穴の化石です。

これは一次穿孔によってつくられた巣穴を、ほかの貝類がつくり直したもので、もとの巣穴の形と比較できます。

ⅠとⅡがⅠ'とⅡ'になるのです。

Ⅰ'にはエガイの仲間、Ⅱ'はマツカゼガイの仲間が入っていて、これらの貝がつくり直したものと思われます。

同じように、すでにあった巣穴がほかの貝によって、もう一度穿孔されたと思われるものもあります(二重穿孔)。

枝わかれをしたり、こぶ状のふくらみをもつものです。

貝殼が入っていないので、くわしいことはわかりませんが、二重に穿孔されたものなのでしょう。

例はあまり多くありません。

「わん型」とよんでいるものは四番目のグループで、巣穴が侵食されたものです。

さまざまな形をしており、浅い皿形のものから、わん形、U字形、太くて短い棍棒状のものまであります。

この型のものが、Ⅱ~Ⅳのタイプのものと一緒に出てくるということは、かなり長い時間にわたって、貝類の穿孔活動があったことを示しています。

というのは、巣穴がつくられ、その貝が死んで巣穴が残り、さらにそれが侵食されて短くなる、という時間の経過があり、そしてその終わりの時期になお、他の穿孔貝が生活していて、Ⅱ~Ⅲの巣穴をつくっていたわけで、その間、同じような岩礁の海岸があったことを示しているのです。

最初にふれた、非整合のギャップの問題ともかかわってきます。

⑥ 他人の巣穴にすみついていた貝

タイプⅢの巣穴化石で、面白いことが観察されました。

この化石は大きくて、長さが一四センチ、直径が五センチもあるのですが、これをつくったはずのモモガイ類の貝殻は、破片になっていて、巣穴の一番底のところに見つかりました。

そして、巣穴の真ん中のところに、ヒラカモジガイの殻が二枚あわさって入っていました。

ヒラカモジガイは、岩石に穴をあけてすむ性質をもっていません。

それなのに、この貝が穿孔でできた巣穴の中に、自生的な状態で入っているのはふしぎなことです。

おそらく、モモガイによってあけられた穴に、その後、砂がつまり、たまたまその中にヒラカモジガイがすみついたのでしょう。

モモガイの貝殻がこわれて底にあること、ヒラカモジガイが砂の中にもぐってすむ種類であることを考えると、このような結論になります。

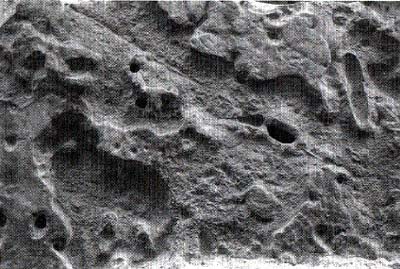

⑦ でき方のよくわからない生痕化石

タイプBにはいろいろなものがあります。

円筒形~楕円形のくぼみ、三段の層状構造、その上に見られる細かいレリーフ、直径一〇ミリ以下、深さ二〇ミリ以下の穴、細かくて不規則な多数のくぼみ、などです。

これらは、生物によってつくられたものかどうか、まだよくわかりません。

かりに、生物起源であるとすれば、どんな生物によって、どのようにしてつくられたのでしょうか。

タイプBができたとき、海の底であったと思われる狭間層が、その時どの程度固まっていたかも不明です。

しかし一部のものは、明らかに生物のつくったものと思われ、現在の生物の巣穴とも比較しながら、これから調べていかねばなりません。 |

図5-4 タイプBの生痕化石(×0.4)

|

タイプCは、普通のザンド・パイプで、直径二~三センチ、最大五センチ、長さ一〇センチ~三○センチ、最大四〇センチの、円筒状のものです。

曲がったり、分かれたり、まじわったりしています。

層面上で円形の断面を示し、垂直~垂直に近い方向にのびていることが多いので、海底面から下へもぐって生活していた動物によるものと思われます。

巣穴をうめているのは、中粒~粗粒の砂で、長い方向に直交する葉理が見られることもあります。

貝殻片を含んでいて、それらは上の層に含まれているウソシジミやカガミガイなどのものです。

また、スナモグリの類の爪が見つかっていて、巣穴の形や現生の生態から考えると、どうやらこの巣穴をつくった動物ではないかと推定されます。 |

図5-5 タイプCの生痕化石

|

2 生痕化石が語るもの top

|

|

|

図5-6 生痕化石のいろいろ |

① さまざまな生痕化石をみよう

このほか、瑞浪層群の中には、いろいろな生痕化石が含まれています。

動物はさまざまな行動をしていて、そのなかのあるものは化石となって残る条件をもっています。

瑞浪だけでなく、広くいくつかの生痕を、その行動と結びつけて取上げてみましょう。

まず「運動、すなわち巣穴をつくること、はうこと、歩くこと」などがあります。

巣穴については、すでに瑞浪の例を紹介しましたが、フナクイムシ(図5-6の①)もその例です。

カモメガイなどに近い種類ですが、これは木材に巣穴をつくります。よく化石として出てきます。

すでにある巣穴を切って掘り進行ことがなく、まがりくねった見事な巣穴をつくります。

地層中に入っている木片の中によくみられます。

現生のフナクイムシは、木造の船や、木でつくった港の設備をくいあらし、被害をあたえます。

② はい跡や足跡の化石

はい跡(あと)の化石もよく知られています。

図5-6の②は、はい跡化石の多いことで有名な、白亜紀~古第三紀の四万十(しまんと)層群のもので、高知県の室戸岬から出たものです。

同様なものが、長野県木曽山地の中生代の地層の中にもみられます。

これら二つの化石は、フリッシュ相とよばれる砂岩と泥岩の互腦から出ていて、やや深い海にすんでいた動物のつくった生痕化石です。

脊椎動物が、干潟(ひがた)や沼地などを歩くと、泥の上に足跡がつきます。

動物によって、足の形や歩き方がちがうので、できる足跡も形がちがい、つき方も異なります。

図5-6の③の恐竜の足跡は、フランス北東部のジュラ地方のもので、ジュラ紀の泥質石灰岩についているものです。

二つの足跡がセットになって並んでいるので、ぴょんぴょん跳んだ種類の一つ、サルトサウロプスがつけたものだといわれています。

はい跡や足跡の化石を調べる場合も、巣穴と同じように、現在の動物のものと比較することが大切です。

③ 生活のあとを物語る化石

つぎは付着のあとです。

生物の中には、固いほかのものに付着して生活するものがたくさんあります。

ウズマキゴカイが貝殻の上に付着した例を図5-6の④に示しました。

生物が食べることに関係した化石もあります。食べた跡にもいろいろあり、よく見かけるのは、肉食性の巻貝(タマガイなど)の食べた跡です。

二枚貝にまるい穴があけられています(図5-6の⑤)。

この石ころは何でしょう(図5-6の⑥)。

コーツァイトとよばれる固い石ですが、これは恐竜の胃石といわれるものです。

爬虫(はちゅう)類や鳥類では、「そしゃくのう」という、消化のための器官があり、その中には砂や礫(れき)が入っていて、食べたものをこなす役目をしています。

この石がそれで、恐竜の化石と一緒に出たものといわれます。

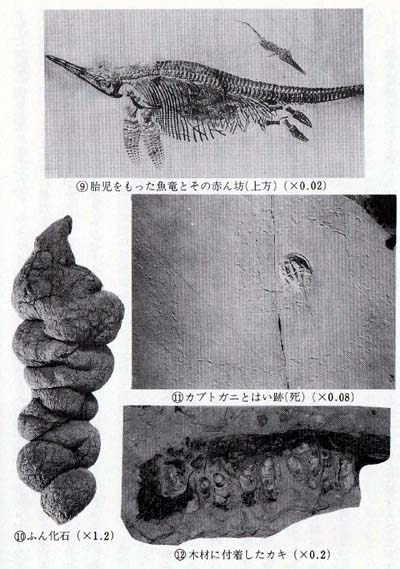

糞(ふん)もよく見つかっており、脊椎動物の例はよく知られています(図5-6の⑩)。

無脊椎勣物の例として、熊野層群産のものがあります(図5-6の⑦)。

瑞浪層群産のものは、岩石中につくられた巣穴(直径二~三ミリ、長さ数センチ)の中につまっていて、直径が一・三×〇・五ミリの卵形に近い形です。

シルト(砂と粘土との中間の細かい土)~細かい砂でできていて、表面はわりあい滑らかです。

二六個ほどあり、岩に穴をあけてすむゴカイの仲間のもののようです。

④ 化石にみる生物の誕生と死

魚竜の親と、生まれたばかりの子どもと、お腹のなかの胎児の魚竜が、一緒に化石になっている珍しい例もあります(図5-6の⑨)。

ドイツのジュラ紀の地層に含まれていたものです。

死を示す例として、コハクの中の昆虫化石があります(図1-7)。

針葉樹の樹脂(マツヤニなど)にとりこまれ、死んでそのまま保存され、化石になったものです。

瑞浪産で、第四紀層のものです。

もっといちじるしい例が図5-6の⑥のカブトガニの仲間です。

西ドイツのバイエルン地方にあるゾルンホーフェンは、始祖鳥をはじめ、保存のよい化石が出るので有名なところです。

これはメツリムルス・ワルチの化石で、体化石のまわりにみられるはい跡は、泥岩の表面をまわりまわって、死にたどりついたことを示しています。

⑤ 化石の産状から推定できるアクシデント

カキは固着型の生活をしていますが、化石によく出てくるので、古生態や機能形態(形とそのものの働きの間の関係)、古環境を調べるうえで役立っています。

瑞浪層群産のこのカキ化石(図5-6の⑩)は、木にたくさん付着しています。

化石が出たのは山野内層で、四〇~六〇メートルの深さのシルト底で堆積したと考えられます。

しかし、この深さと底質は、カキの生息する環境とあいません。

この標本をよく調べ推理をはたらかせると、木片が海面をただよっていて、それにカキの幼生がくっついて成長しました。

ある大きさになったとき、木片は全体の重さが浮力を上まわって、沈みました。

生きている環境が大きく変わって、カキは死に、埋もれて化石になった、というわけです。

死を示すもう一つの例があります。

知多半島の師崎(もろざき)層群(中新統)から出たウニの化石リンシア・ニポニカです(図5-6の⑧)。

たくさん集まって出ていて、こわれていないので、現地性の化石と推定されます。

化石の入っている地層は砂質で、植物のかけらがたくさん含まれています。

この類のウニは、やや深い(二〇〇メートル以上と思われます)泥底のところにすむと考えられるので、この地層に含まれる砂の部分と、植物のかけらは、陸か浅い海から運びこまれた異地性のものです。

おそらく、地震かなにか、アクシデントがあって、海底地すべりがおこり、砂や植物のかけらが浅いところから深い海へ、急に流れこんだのでしょう。

このように考えると、このウニ化石は、水がにごり、生活できなくなって、急に死んだ可能性をもっていて、やはり、死の証拠といえるでしょう。

植物の場合の、埋没林(富山県の魚津海岸のものが有名です)や直立樹幹(石川県のジュラ系手取層群や瑞浪層群で知られています)は、生育とその最後の枯死を示すものでしょう。

ただ、直立樹幹の場合は、根のついた幹の基部が運ばれて、直立した形で化石になる場合があるので、よく調べないと結論が出せないこともあります。

top

**************************************** |