|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

1 地質学と古生物学 top

1.1 地質学とは

高く晴れあがったこんぺきの秋空を、今日もまた渡り鳥のむれが、ひとかたまりになってかけて行きました。屋敷林の青い木立の上にひろがったが空をながめていた目を、銀色に光っている野川の面におとすと、稍をわたる風の声にひとしお秋のふかみを味わうことができました。

私は稲の穂波をわけて、野草の咲きみだれた小道を、つまさきあがりに、しずかに登って行きました。

雑木林をぬけて、山裾をとおりすぎると、そこは丘をけずって、崖がむき出しになっていて、高々と道ばたにせまっていました。

ふと目をやると、二人の少年がたちどまって、崖を指さしながら、何か語りあっていました。

一人は多少、年かさのようですから、あるいは高校生であるかもしれません。

理由をきいてみるまでもなく、二人は真剣に、崖に現れた地層について、いろいろと論議していたところでした。

そこで私は、足をとめて問いかけました。

すると、この少年たちは、地球の生い立ちをしらべることに、非常な興味を抱いていることを語ってくれました。

地質学を研究することが大好きだということをきいたとき、私はたのもしい少年たちだと、思わないではいられませんでした。

むずかしい言葉を使うまでもなく、この二人の少年たちのように、地球の内外におこった、過去から現在にかけての、いろいろなできごとを研究する学問を、私たちは地質学とよんでいるのです。

真赤な火の球から、今日のような地球になるまでには、大変な長年月をへてきているわけです。

その長い地質時代の間に、海であったところが陸地になったり、山の頂きが海の底に沈んだりして、同じ土地でも、いくどとなく、移り変っています。 |

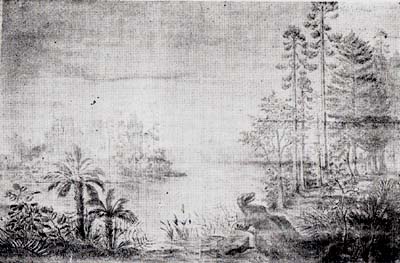

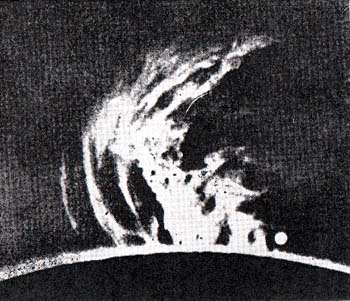

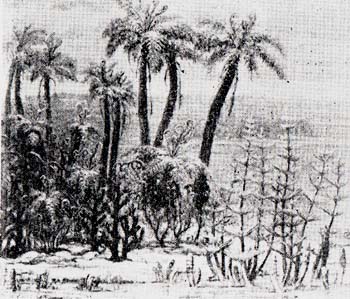

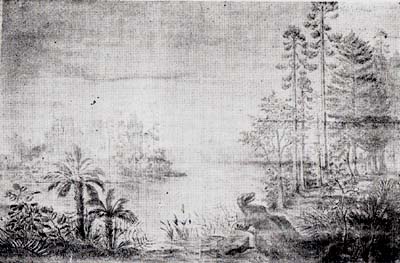

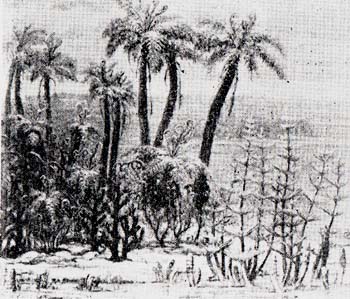

今からおおよそ2億年ほど前の世の中は、このようなありさまだっだ

中央に縦に一本の線が走っていて、その左右の地層が、

くいちがっている。このような地層のずれを断層という

|

したがって、そのような過去の地球のできごとは、うそいつわりなく、崖の地層のつもり方に、ちゃんとあらわされているのです。 だから私たちは、研究のよい場所として、このような崖をつねに調査しているわけです。

1.2 化石の話 top

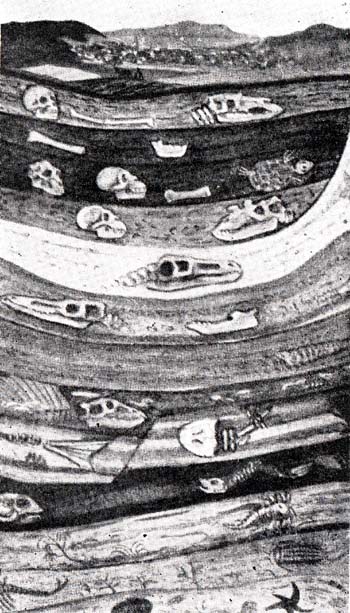

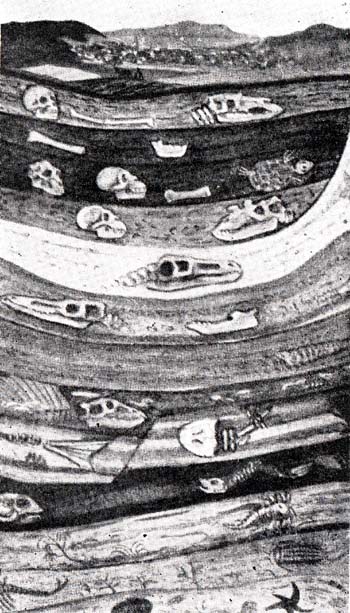

ところが、地層の中には、しばしば、その頃、そのあたりで生活していた、生物の遺骸が化石になって含まれています。

火山からふき出して、じかにつもった地層には、めったに化石などはありません。

多いのは、なんといっても水の中にできた地層の中です。

このように、大昔の生き物が、地質時代の地層に遺骸をとどめているものを、普通には化石とよんでいます。

そして、化石を研究する学問を古生物孛とよんでいます。

こんな具合で、地層中には、その地層のできていたころの生物が、化石になって残されている関係上、地質学と古生物学とは、切ってもきりはなすことのできない立揚にあることが、おわかりになったことでしょう。

ことに、地質学は化石などをよいてがかりにして、研究をおし進めてゆきますから、結局は地球の歴史を研究する学問だということができます。

いろいろ研究してみますと、ひと口に化石といっても、その内容はけっして、一様ではありません。

たとえば、植物と動物とでは、化石するものの大元の物がちがいますので、化石のしかたも、化石になったものの状態も、大変なちがい方を示しています。

植物の場合には、葉、芽、花、種子、枝、幹、根などが、自然に炭化したり、鉱物(たとえば鉄分や碓酸や金、それから硫化鉄など)でおきかえられたりします。

ときにはまた、土の面に、葉や種子の跡形だけが残されていて、実物は腐ってしまっていることがあります。

いずれにしても、川のように水がどんどん動いているところでは、水に流されたり、空気がつねに働きかけたりしますので、化石することができません。

化石するのには、空気の影響のないことが必要ですから、水がよどんでいるようなところがよいのです。

だから、一番よいところといえば、沼などがあげられましょう。

水の中におちこんだ植物体が腐らないうちに、上から土砂がおおいかぶさって、早く空気を絶つことが、なにより大切だと思います。

黒ダイヤでおなじみの石炭は、大昔の植物がこうして土の中にうずもれて、長い年月の間に自然に炭になったものです。

それから今日でも、北海道の沼でよくみかけるものに、鉄分でかためられた、木の葉のおせんべいのようなものがあります。

地質時代にも度々このようなことがあったとみえ、鉄の鉱石を産する鉱山などで、時々発見されています。

愛知県の豊橋市に高師町(たかしまち)というところがあります。

ここに行きますと、粘土層の中に、棒のような形をした細長い泥のかたまりが、たくさん採集されます。

鉱物学の上で、「タカシ小僧」といわれているものが、この種のものです。 |

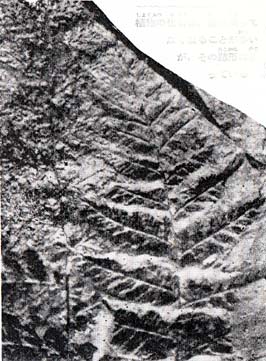

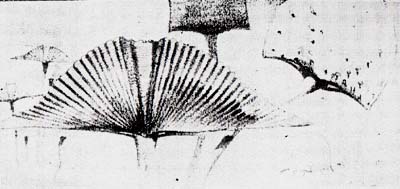

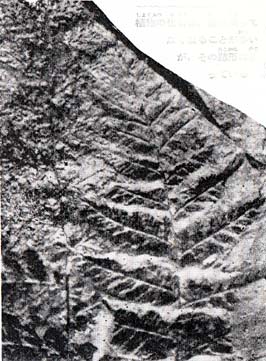

化石を掘る人たち

植物の化石は、葉は腐ってなくなることが多いが、

その跡形は残っている

|

タカシ小僧は、おもにヨシのような植物の根っこに、鉄分が水の中の泥を集めてきて、棒のように細長くかたまったものです。

だから、植物の根が腐ったものでは、タカシ小僧の真中が孔になっています。

タカシ小僧は、ただこの地方だけではなく、日本の各地に発達している粘土層には、大抵のところで発見されています。

よしんば鉱物学上では鉄の鉱石であっても、これを古生物学の方面からみますと、明らかに植物の化石といえましょう。

|

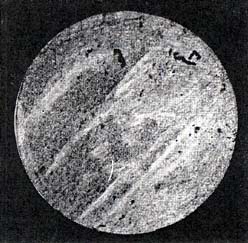

動物体のかたい部分が化石した場合

|

動物の皮膚の化石(中生代の爬虫類のもの)

|

動物の場合には、まずその動物が死にますと、やがて肉の部分が腐って、分解をはじめてきます。

夏と冬、あたたかいところと寒い土地では、その時間に差が生じます。

シベリアのように、年中雪や氷のある寒い土地では、たおれた動物が、天然の冷蔵庫の中に、すぐに閉じ込められてしまう、だんとりになりますので、肉つきのまま、何万年も保存されていた例がありました。

しかし、これなどはごくめずらしい化石がといえましょう。

やわらかい部分が失われてしまいますと、骨をもった動物(たとえば魚類や鳥類やけだものなど)では、それから水の力で流されて、沼や海岸にはこばれてゆきそこで泥に厚くおおわれて、化石するのが普通です。

ところが、ゾウやサイのような陸上の大きなけだものでも、あるいはまた、クジラの類の海の生き物でも、一頭分の骨が、死んだままの姿で、そっくり発見される場合があります。

このような化石は、動物が死ぬと、その死骸がいたまないうちに、すぐに上から土砂がかぶさって、肉の腐るのを防ぎ、肉が腐るあいだには、もういくらか化石しかけていたものと、おもわなければなりません。

今から何千万年も前の大昔に、海中を泳いでいたクラゲやイカ、それから魚のようなものが、しばしば化石になって、残されていた例がありました。

これなどは、今お話しましたようなわけで、見事に化石になった類ですが、この種の化石では、動物体そのものは、腐ってしまって、その跡形だけ(これを印像(いんしょう)といいます)が、化石になって残っているものです。

いったいに、石灰質の骨ぐみをもった動物では、かたい骨の部分が、化石しやすいわけです。虫では、ゴミムシやカミキリムシのような甲虫類のはねなどが、わりあいにのこりやすいものです。 動物の場合には、動物の体だけが、化石になると、きまってはいません。

動物のすんでいた巣でも、はって歩いた跡でも、ときにはまた糞なども、ちゃんと残されています。

クマのようなけだものでは、するどい爪でひっかいた跡や、物をかんだ跡も、そのまま残されていることがあります。

だから、動物そのものでなくとも、このような身部には、そういうものをふくめて、化石とよんでいます。

だから、非常に化石の範囲か、ひろいことになりましょう。

世間の人は、土の中から生き物の遺骸でも掘りだしますと、すぐに「化石」を掘り出した、といっているようです。

が、それは間違っています。あくまでも、「地質時代」の生物の、残したものでなければなりません。 |

大昔のイカ(トウテウチス・ハスチホルミス)の

めずらしい化石。体長か25センチもある

|

1.3 地質時代とその区分

top

地質時代といいますと、大変むずかしいことのように考えられがちです。

が、ことわけを話してみますと、いたって簡単です。

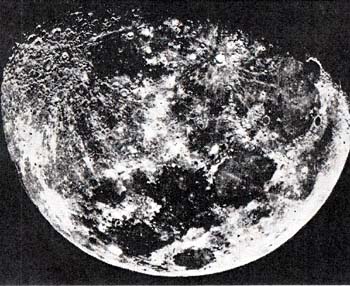

いま私たちの生活している時代を、学問では「現世」とよんでいます。

ところが、この現代は、今から約一万年ほど前まで、さかのぼることができます。

一万年前というと、ヨーロッパでは、ちょうど、第四回目の氷河時代が終ったときで、新しい自然の世界が、ひらけかかっていた時代です。

この寒い時期から、あたたかい時代にむかっての、うつり変りの時期は、いろいろの点て、大切なけじめになります。

そこで、このけじめを境にして、「現世」が始まりますので、そこに一つの線をひいて、地質時代と現世との区切りをつけることにしました。

で、結局、地質時代は、今から約一万年ほど前で、終ったことになります。

だから地質時代は、地球が星の一種であった時代から、陸と海の区別ができ、やがて生物が発生し、それがいろいろ発達をとげて、洪積世の第四回目の氷河期の終りで、ひときりついたところまでをさすことになります。

今、この間の事情と地質時代をどのように区分しているかを、わかりよいように、表で書きあらわしてみましょう。

年代は学者によって、非常にちがいます。

これまで私は、なるべく少ないものをとってきました。

が、本書では、できるだけ標準に近いものをとりたい、という希望から、東京天文台で編集された理科年表から、引用しておきました。

もちろん、これが、本当の年代を示しているわけではありません。

一例として、このような数字があげられるという程度の意味しかないのです。 |

地球の発達と生物の進化を表わしたもの

|

地球の誕生から一万年前までの代紀(だいき)と生物の発達

|

代紀(だいき) |

生物の発達の歴史 |

年代(前) |

|

星の時代 |

地球はまだ真赤な火の球でした。 |

|

|

無生物の時代 |

岩石期

海洋期

|

地球の表面が冷えかかり岩石ができはじめました

地球の表面が固さを増し、水蒸気が水になって低いところにたまり陸と海との境が生じました |

|

|

前カンブリア代 |

始生代

原生代

|

前の時代の終りころには、ごく簡単な生物が発生していたかもしれません。その証拠かはっきりしてきました

脊骨をもたない原始的な動物が生まれてきましたが、まだめぼしい発達はしていません |

14.6億年

5.4〜4.8億年 |

|

古生代 |

カンブリア紀

オルドビス紀

ゴトランド紀

(シルル紀)

デボン紀

石炭紀

二畳紀

|

貝類が現れ、三葉虫その他の海の生物の発達が、目だってきました。

原始的な魚類やオオムガイの類、また筆石などが現われてきました。

三葉虫や筆石などはようやくおとろえて、肺魚類が出現しました

陸の植物がよくしげりだし、林がふかくなるにつれて両棲類もだんだんにふえてきました

無煙炭をつくったいろいろな植物が陸地をうずめ、爬虫類や昆虫類もすみだしました

海では石灰貝の殼をもった動物、陸では背骨をもった動物がさかえ、ところによっては氷河が発生しました |

4.8〜8.4億年

3.8億年

3.8〜3.5億年

3.2〜3.1億年

2.4億年

2.3〜2.0億年 |

|

中生代 |

三畳紀

ジュラ紀

白亜紀

|

陸地は植物でおおわれ、大形の爬虫類が各地に活躍し

ていました。けだものようの爬虫類も出現しました

イチョウのような植物がはんもし、鳥の祖先も現れ海ではアンモナイトの発達が著しかったようです

爬虫類の全盛時代で、アンモナイトも大いに発達しましたが、この紀の終りには、すべてほろびてしまいました |

1.75億年

1.4〜1.15億年

6千万年 |

|

新生代 |

第三紀 |

暁新世

始新世

漸新世

中新世

鮮新世 |

けだものが急に発達をはじめるようになりました

ゾウやサイなどはこの時代に輝かしい誕生をしました。ア

フリカはけだものの楽園でした

けだものたちの最盛期で、中心地はヨーロッパから中央ア

ジアにひろがりました

アルプスからヒマラヤにかけての大山脈が完成期に入り、

けだものたちは山を下り、生活しやすい場所を求めました

ゾウなどをのぞき、けだものは全休に下り坂で、この紀の

終りから人類がはなばなしい進化を始めました |

2千5百万年 |

|

第四紀 |

洪積世

沖積世 |

人類のめざましい発展期で、大きい氷河が四回やってきました。地質時代はここで終ります

現代のことで、新しい平地は、この時代に生成されたもの

です |

百万年

一万年 |

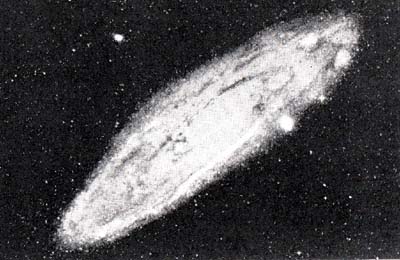

2 海と生物 top

2.1 地球の生成

2.2 陸と海の境 top

赤い火の球であった地球も、しだいに外側から冷えてきて、ようやく無生物時代の岩石期をむかえるようになりました。

かつては、どろどろに、火の泥流となって、ただれきっていた表面も、だんだんにさめて、かたまってくると、それは結晶質の岩石のようすをあらわすようになりました。

といいましても、その初めのころは、水や炭酸や酸素などは、まだガスの状態で、地球をつつんでいました。

デーナという学者の考えによりますと、その頃の地球の表面は、華氏の二千五百度くらいはあったろうということですから、まだまだ、大変なあつさだったということができましょう。

それが、つぎの海洋期になりますと、ずっと冷えてきて、温度も二千度以上もさめてきたようです。

こうなりますと、ガス体となって空気中にあった水なども液体になって、地表面にふりそそぐようになり、それがやがて、地表面のしわの、低いところにたまってゆくようになりました。

こうして生じた水たまりが、しだいに発達して、後にいわゆる海となったのです。

水たまりができますと、そういう個所では、かならず新しい堆積物が生じますので、いままでにみられなかった地殻が、二次的に発達してゆくことになります。

こんなあんばいで、日一日と、地球は、地球らしい姿に変って行ったのです。

それは今から、おそらくは何十億年という、とても数えきれないほどの、遠い遠い大昔のことであったと、いえるでしょう。

2.3 生物の誕生 top

火の球から、だんだんと進化してきた地球に、どうして生物が発生するようになったか、ということが、どなたにとっても、ふしぎに考えられる点ではないかと思われます。

その頃、地球以外のほかの天体に、生物が生存していて、そこから種子が、生物のすめそうになった、地球の表面に向って移されてきたとしたら、地球に生物がめばえたわけは、いたって簡単だといえるかもしれません。

が、今日の科学からみますと、とても、そのようなことは考えられません。

やはり、地球に生存している生物は、地球に自然と発生したものとしか考えられないのです。

それならば、生き物が、全然いなかった地球に、どうして生物が発生するようになったのでしょうか。

私は今、そのわけを少しばかり書いてみることにいたしましょう。

近代の進歩した実験科学は、つぎつぎに、いろいろな新事実を、私たちに教えてくれました。

それらの中で、私たちの注目をひくものは、これまで、どうしても、人間の力でつくり出すことのできなかった蛋白質の合成が、とにかく、できるようになったことでしょう。

今後このような研究が、ますます発展してゆくことと思いますが、こうして蛋白質が科学の力でつくられるということが、証明されますと、その生成される道順が、実際に、わかってきたことになります。

そうしますと、生活体のもとを形造っている物質の生成されるわけも、理屈の上や実験などで、充分にそのなぞをとくことができる段取になります。

こういうわけで、今日学者がとなえている、生命の起りについての考えは、つぎのような事柄であるようです。

地球がようやく火の球から冷えかかってきたころ、太陽の光と熱とが、その頃しばしば起っていた自然のできごとを仲立ちにして、そこに複雑な化学変化をおこしたらしいということです。

(今日とはちがって、冷えかかっていた時代の地球の表面には、いろいろな現象や物質がなまのありさまで存在していました。

そしてその地球に輝りそそいでいた太陽光線にも、今日のものとはちがった要素がたくさんに含まれていたことでしょう)

その結果、そこに生まれたものは、きわめてわずかなものではありましたか、生活体のもとにあたる、ある種の物質であったといわれています。

この物質が、このような自然的な現象をくりかえしているうちに、しだいにしっかりした物質となって、その存在を明らかにし、地球が発達してゆくのにつれて、だんだんと進化していきました。

そしてついに、一つのまとまった個体となって、ここに生命の誕生が完成したということです。

しかし、最初にできた生き物は、植物でもなければ、あるいはまた、はっきりと動物ともいいきれない、奇妙な存在であったことでしょう。 |

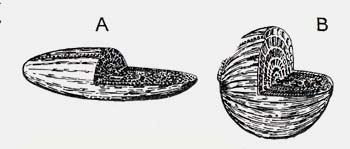

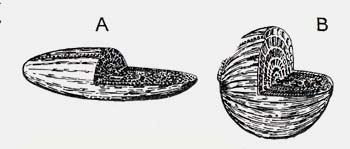

A.はスズリナの解剖図

B.はシュワゲリナの解剖図

(どちらも6倍に大きくしたものです)

|

それが、日のたつのにつれて、その一部はついに植物になり、ほかのものは動物に進化していったことでしょう。

こうして、生き物のいなかった地球に、新しく、生き物が発生してきたことになりました。

自然の仕組というものは、じつに偉大で、ふしぎな力をもっていることに、どなたも、おどろかされることでしょう。

2.4 最初の生物 top

生き物が発生したころの地球の表面は、もうだいぶ冷えてきていたとおもわれます。

が、それでも、今日よりは、まだ想像もできないほどの暑さであったことでしょう。

したがって、そういうところでは、いくら暖かいところの好きな生き物でも、暑すぎて、すめなかったのにそういありません。

その頃低いところには、よく水がたまっておりました。

これらの水たまりは、どこもが塩気をもっていましたので、海とよぶのに、ふさわしかったと思います。

そこで、やっと生まれた生き物たちは、強い太陽の光と熱をさけて、つとめて水中でくらすことを考えだしました。 |

左は放散虫スタウラスピスとよぱれる原生動物

右は有孔虫グロビゲリナといわれるもの

|

地上が、どんなに暑かろうとも、水の中だけは、別天地であったからです。

と、ともに、水分の多い岩陰の湿地には、水中の生活になれない生き物たちが、うんと集っていたことでしょう。

こうして、最初の生き物は、水中や湿地で、くらしていたことになりますので、海は生き物にとっては、ふるさとにあたることになりましょう。

|

古生代の海底をはいあるいていた環虫(かんちゅう)顋

|

古生代の海で、はなばなしい発達をとげた腕足(わんそく)顋の生活状態

|

アメリカの古生物学者の話をきいてみますと、化石としての最古のものは、前カンブリア代の終り近くのころ(アルゴンキア紀のアニミキアンといわれている時代)に発見されるということですが、実際には、それ以前からかなり下等な生物が、各地にすんでいたと考えなければならないでしょう。

下等な生物といっても、それらはおそらく、バクテリアの類ではなかったろうか、と私には考えられます。

アメリカの古生物学者故オズボーン博士は、この種のバクテリアの活動について、こんなことを述べたことがありました。

すなわち、炭酸鉄や石灰岩などが、化学的な作用をうけて、前カンブリア代にさかんに生成したことがあった。 このような場合、化学作用をたすけたものは、特種なバクテリアではなかったろうか。 もし、そうだったとすると、もっとも早く発生した生物は、バクテリア類、ついで単細胞(一つの細胞からなりたっているもの)の動植物類であったろう、といわれたことがありました。

しかし、このような生物が、化石として発見されるのは、すべて原生代も、おわり近くになってからのことです。 |

アメリカのモンタナで発見された

バクテリアの化石

|

だから実際には、原生代末のある時期に、はじめてこのような生物が発生していた、と見なければならないわけです。

が、化石としての確かな証拠が残されるまでには、もう相当の月日をへてからのことですから、地球上に現れていたのは、それ以前のはるかな大昔であったと考えるのがよいのではないかと思います。

2.5 最古の化石 top

最古という言葉が、あたっているかどうかが、大変問題となることでしょうが、これまで、学界でそう考えられていたものにフィンランドで採集された、コリシュームというのがあります。

始生代の末にできたと信じられている粘板岩質(大昔の粘土がかたい石に変化して、つもり方の具合から、板のようなかっこうにはぎろることができるものです)の地層の中に、あったというのですから、今日、形のみられる化石としては、あるいは最古のものであるかもしれません。

が、ここまで、ととのった姿の生物になるのには、そこにくるまでの、もとの形の生き物がなければなりませんから、実際には最古の化石でないことは確かでしょう。

このようなことを、よくのみこんでいて、この化石をみますと、なるほど、生物としても、相当度に進化したものであることをくみとることができます。

大きさは、ものによって、多少のちがいはあったようです。

が、もっとも大きいものでも、長さが十五センチを越すものはなかったといわれています。

コリシュウムの形は、球状をしていて、上方は丸みが強くて面に条が走り、球状体の下辺は、わりあいにふくらみがありません。

こうして、いろいろとその特長を調べてみますと、この生物は、ハマグリのような二枚貝の貝がらによく似たものではないだろうか、ということが、判断されたそうです。

一部に生物ではないような見方をされる学者もありました。

が、ちがった二つの地層のちょうどそのさかい目に含まれていましたので、下の地層の面、もしくはその面に近い部分に、すんでいた生物とみるのがよい、という説が、近頃では勝をえたようにきいております。

2.6 海底の小さな生物の遺骸 top

日がたつのにつれて、顕微鏡や虫メガネ(拡大鏡のこと)で、何十倍、何百倍と、犬きくしないと見えないような生き物が、つづいて、どんどん現れるようになりました。

それらのものの中には、植物もあれば動物もいたし、なかには植物か動物かが、はっきりわからないものも、ありました。

このような生物は、その一つ一つの体はまことに小さくて、もののかずではありません。

が、ちりも積もれば山となるのたとえのように、何万、何十万と数がふえてきますと「多数」という事実が、いかに、驚異にあたいするものであるかを、しみじみと感ぜずにはいられないものです。

その言葉のとおりに、始生代から原生代にかけての頃の海底には、海の小さい生物の遺骸が、潮で持ち運ばれてたまっていました。

その多くは放散虫といわれている碓酸質の殼をもった動物や、ある種の節虫動物や環虫類、それから植物では下等な藻類などでした。

放散虫は生ているうちは多くの場合、海の中をふわりふわりと浮遊している生き物(単細胞動物)ですから、死ないかぎり、

めったに殻が海底につもることはありません。

もちろん、一度死んだものの殻ばかりではないかもしれませんが、とにかく、こうした死殻が、長い年月の間に、土の中に閉じ込められて、ついにしまいには、石墨質の岩石になった例が、北部フランスにあるといわれています。

3 陸の発達と生物 top

3.1 激しい地球のいとなみ

地殻ができあがったとはいっても、その地殻はまだ、まことに不安定なかたまりかたでした。

その頃の地球は、ひとかわむけば、内部はどろどろにとけた、熱度の高いものすごい物質の集りでした。

だから、いつも、地殻の弱い部分をつきやぶって、地球の表面に流れ出そうとしていました。

一方ではまた、地にくだった水は、いたるところで、どんどん陸地をけずって、海の中へと土砂を運んでいました。

こうして、陸面がふえてゆくいとなみが、休みなくつづけられているのに、その半面では、それをぶちこわしてゆく水の作用がくりかえされ、同時にまた、水底の建設的な営みも、コツコツとつづけられていました。

だからつくったり、こわしたり、どっちが勝つかのはてしい働きが、各所各地で、かんだんなく、くりひろげられていたのでした。

やがて地の底から噴き出された、どろどろの物質は、それが花崗岩になったり、片麻(へんま)岩になったり、そしてそのあるものは変質したりして、陸面はようやく広さを増してきました。

が、この時代の終りになって、地球のはたらきに、異常なできごとがおこって、今までの陸地は、その多くが水底にかくれてしまい、海底であった部分が、陸面にでたりしました。

その影響を受けて、生き物の上にも、かなりいちじるしい変化が起り、前カンブリア代のものは、その子孫をつぎの代に、残さないものがたくさんにありました。

なお注意しなければならないことは、このような水陸の変りかたは、それがたちまち、その頃の気候に、いろいろな影響を及ぼしていたろう、ということです。 |

古生代デボン紀の植物

古生代カンブリア紀にすんでいたアイシェアイア

|

くわしいことは、わかりませんが、学者のなかには、土地によっては、気温が下がって、寒くなったところかあったのではあるまいかと、となえている人もあります。

3.2 陸生の生物 top

地球の表面はまだ今日よりは、ずっと温度が高かったことでしょう。

が、もしもそこに水が相当にたまっていたとすれば、すむことのできないほどの、温度ではなかったかもしれません。

当時の生物は、そのほとんどが、このようなことから、海の中にすんでいたとはいっても、そう深いところでくらしていたというのではありません。

陸に近い水ぎわのあさい部分で、多くのものが群がって生活していたようです。

種類によっては、ときには水の中からはいあがって、湿り気のある浜辺で、やけつくような暑さをさけながら、くらしていたものもあったでしょう。

水の中から、ちょっとでもはなれて生活することのできるようになった生き物は、そのようなことが、たびかさなってゆくのにつれて、だんだんと、陸での生活に、なれて行ったことでしょう。

太陽はとても激しい光と熱を、容赦なく、大地になげつけていましたので、まともに、日のなかをあるくことはできなかったのにそういありません。

が、こうして、ともかくも、水から陸面へ、生活の舞台か、だんだんに移って行ったであろう、と考えられるだけでも、そこに、生き物の大きな進化のあとを想像しないではいられません。 |

最初の両棲類ジプロペルテブロン

|

しかし、よしんぱそこに立派な陸生の生物が、その頃あったとしても、陸面でたおれた生き物のからだは、すぐに分解していたでしょうから、化石になる折りが、全くなかったのではないだろうか、と思われます。

そのために、今日まで、陸のものの化石か、発見されないように、想像されます。

よしんば万が一にも、化石するような場合があったにしても、変化の激しい陸でのことですから、そのご変質してしまったかもしれません。

今後ともなおいっそう、望みを失わないで、世界の古い地層の研究に精進しなければなりません。

3.3 古生代のあけぼの top

前カンブリア代と、古生代との移り変わりには、相当いろいろな問題があったことだろう、というのは、これまでも度々、学者の口にのぼった話題でした。

が、その問題となった時代も、とにかくとおりすぎて、新しい世代の風が、みどりの野を吹きぬけていました。

いうまでもなく、古生代の幕が、しずかに開いたのです。

幕があいてみますと、そこで生活していた生き物たちは、前カンブリア代に生きていた物とは、かなりちがった種類でした。

いつのまに、このような生き物が、どこで進化して、古生代の地球上に、現れてきたかが、ふしぎに考えられたのですが、その理山ははっきりとしていません。

が、ともかくも、古生代の地球が、あらゆる点で、生物のすみやすい世界であったということだけは、いえると思います。

地質学の上では、古生代はカンブリア紀によって、はじめられています。

海の底につもった地層です。この地層は、イギリスの北部にあるエールス地方(カンブリアというのは古い地名です)によく発達していて、ここでくわしく研究されました。

その後、ヨーロッパでは、スカンジナビアやフランスなどでよく調べられ、インド、オーストラリア、中国、朝鮮、シベリアなどにも分布し、北アメリカでは、中央部とその東西両域にも、それぞれおもむきのちがった地層が存在していることがわかってきました。

世界の各地に、わりあいにひろく発達していたようです。

この時代の生物で、もっともいちじるしい特色をもっていたものは、なんといっても、キチン質の殼で身をかためた節足動物の類と、石灰質の殼をもった擬軟体動物のシャミセンガイ(別の名をメカジャ)やホホズキガイ(これらを腕足(わんそく)類といいます)などであったことでしょう。

節足動物といえば、わずかに、ベルチナの類しか有していなかった、前カンブリア代のありさまにくらべると、その発展度の偉大さに、舌をまかれることでしざつ。

こうして、古生代は、海の生物のにぎやかさから、まず、時代のとばりがあけてゆき、やがてそれが、しだいに陸の世界へと、すすんでゆきました。

3.4 ウォルコット先生の業績 top

チャールス・ドゥリットル・ウォルコット先生は(一八五〇年から一九二七年)主にカンブリア紀の研究をなさったアメリカ人です。

カンブリア紀といいますと、古生代の初めの時代で、生物が発生して、まだまもないころにあたります。

このカンブリア紀の中頃にあたる地層から、カブトガニによく似た、節足動物の化石を発見され、現在生きているカブトガニとのつながりを、いろいろな方面から研究されました。

今のナマコに近い、中部カンブリア紀のマッケンジア、クラゲの仲間のエルドニア、環虫類のウミケムシににたカナジア、ゴカイに近いウォルテネラ、自由に泳ぐことのできる毛顎類のカムシににたアミスクイア、今のダクチロメトラ(クラゲ)ににたペエイトリアなどの、多くの化石を発見されたり、研究されたりしました。

こうした研究から、中部カンブリア紀のころには、太平洋岸のコルディレラ山脈のあたりまで、海水でおおわれていたことがわかってきました。

そして、この海には、無脊椎動物(背骨をもたない動物)が、進化した姿で数多くのものが、すんでいました。 ウォルコット先生は、つぶさに、これらの化石を研究されて、つぎのような結論をだされたのでした。 |

ウォルコット先生

|

すなわち、海にすむ無脊椎動物は、非常に古いころから現れていて、しかもそれらは、カンブリア紀の初めにおいてさえも、すでに、多くの種に、分れていたのでした。

そして、このような、いきさつからみると、動物の発生は、カンブリア紀以前の古い時代に、生じていたことをみとめなければならない、ということでした。

そして、ふしぎなことには、中部カンブリア紀の海の無脊椎動物の多くが、それから五億年(オズボーン先生によれば、二千五百万年)たった今日のものと、非常によく似た形質をそなえていることを注意されました。

結局、これらの事実は、進化の早いものは、結果として、早くほろびてしまい、進化のおそいものは、それだけまた、生きのびる力が強いということを、教えているのだ、と考えられたようです。

こうして、先生のカンブリア紀化石の研究は、生命の起源やその発達の研究について、大きな貢献をもたらすようになりました。

top

**************************************** |