|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

1 新時代の海 top

1.1 新しい息吹

生物のすべてが、ただもう喰うか喰われるかのあさましいあけくれで、あわただしい日をおくっていた中生代の最末期も、せまりくる新時代の強い力にうちのめされて、ついに海のかなたへと消えてゆきました。

陸は陸、海は海で、うるさ型がいなくなってみると、たれもがホッとするほどの、静けさを取戻すことができました。

今日はいつもよりも激しく、波が岸べにうちよせています。

が、今までのような、暗さがありません。

ザーッとひきさがってゆく波あしにも、明かるさがあるではありませんか。

地質学でいう、新生代の朝が来たのです。

新生代の前半、つまり古第三紀といわれている時代は、どちらかというと陸地の発達の著しい時代だったといえましょう。

だから、悪魔の遺産のように考えられていた中世代の海は、その多くがもはや陸地になっていました。

地球の造陸運動が、盛んになってきたのです。

従って目のとどくかぎりは、すべて新しい時代の息吹で、満ち満ちていたわけでした。 |

寒いところのすきなエゾキンチャク

|

1.2 勢いを強めたカイ類 top

|

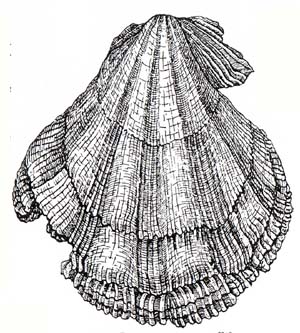

第四紀の海をにぎやかにしていた貝、

イソバショウ

|

第四紀オホーツク海産の貝、

ヒメエソボラモドキ

|

第四紀の北日本に多い貝、

コエゾバイ

|

雨がふるたびに、川は水かさをまして、すごい勢いで海にそそいでいました。

もちろんその都度、上流から土砂を運んで、川口の海水を赤ちゃけた色にそめていたことでしょう。

が、しかしこうして、川が土はこびに夢中になっていたあいだにも、海の方ではしだいに干上がってゆく傾向が、日ましに強まっていました。

そのために、この二つの自然のいとなみが組み合わさって、思いのほか早めに、陸地がつくられてゆきました。

わがままいっぱいにふるまって、正直者のカイ類をひどく困らせていたアンモナイトか、中生代の終りとともに、広い海から、姿をけしてしまった後は、別にこわいものといっては、見当たりませんでした。

そのために、今まで小さくなって、海底でくらしていたカイ類は、急に勢いづいて、分布を広げてゆくのでした。

前にも申しましたように、海はともすると陸地へのくらがえに、一生懸命でした。 |

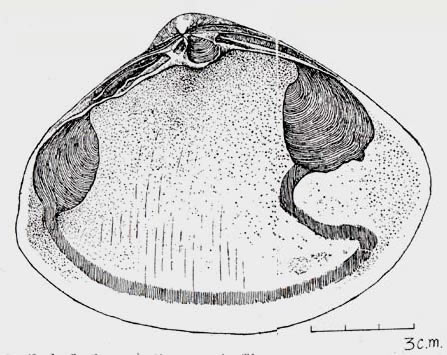

第四紀のアリソガイ

|

そのために、カイの生活にも油断は禁物のようでした。

ホタテガイの類は、海中を自由にかけまわることができるので、いざとなるとすぐ逃げ出すことを考えていました。

が、ほかのものは、そのような器用なまねはできませんので、自分が今すんでいるところが、どこよりもすみよいところとして、動かないでいたようでした。

ところがこれらのカイは、すべて沿岸ずまいの動物ですから、急に大水がでて海の水を薄めてしまいますと、死んでしまうことが多かったのです。

塩分度が急に薄くなって、苦しくてすめなくなったこともありましょう。

ある時には、急にこまかい粒の泥が、上からおおいかぶさってきて、どうしても生きられない破目に、おちいったこともあったのに相違ありません。

その当時の、海のできごとを示している地層を調べてみますと、同じ種類のものが生きたままの姿で、急に全滅した様相を、とどめているものがありました。

そうかと思うとアカニシやツメタガイによって、食い殺されたカガミガイやウチムラサキなどの死骸が、浜辺に波で寄せ集められて、ゴロゴロしているうちに、急にそこが陸地に変ってしまったものもみられました。

だからとにかく、地球表面の変り方が、思いのほかに激しかったことを、知ることができましょう。

長野県は今日では、高い山地になっています。

ここは第三紀の中頃には、太平洋から日木海にぬけていた、内海があったところでした。

そのために相当高いところにも、海のカイの化石か産するのです。

嘘のような話にきこえるかもしれませんが、本当なのです。

日本全体のうえからみますと、第三紀の古いころの海の地層は、九州と北海道に多いようです。

こういうところでは、思いがけない形のカイを採集することができます。

それからもうひとつ、しっておかねばならないことは、火山から噴き出した灰が、沼や湖だけではなく、岸近くの海を埋めていたことです。

陸にふりつもったものが、川の水で海に運ばれていったものもあるでしょうが、直接、小さい湾や潟(かた)などを、埋めつくしたものもあったことでしょう。

とにかく、こうして生きてゆく上に、よいこともあったでしょうが、それにもまして悪いこともたびかさなって、身辺につきまとっていたのに相違ありません。

が、力イたちはそのような天災にうちまかされることなく、盛んな生活力にひとしおの馬力をかけて、ドンドン繁殖してゆきました。

こうした古い第三紀のできごとは、それが新第三紀のカイの生活のいしずえとなって、これらの生き物の、今日の繁栄をもたらす最大の源になったしだいです。

このようなことは、ひとり日本だけの問題ではなく、広く世界のどこの海にもあてはめることができるように考えられます。

やがて、新第三紀から洪積世をへて今日に及んで、ほかの生き物は、滅びてゆく傾向がありますのに、カイ類はさらに、いっそうの繁栄をかちえようとする気配が、強く認められます。

そのほとんどのものが、無抵抗主義の呑気屋ですが、それだけまた、生きようとする力も盛んなようです。

1.3 海にすんでいた哺乳動物 top

|

第三紀の哺乳類時代に海にすんでいたけだものの子孫、

現生のアザラシ

|

今も寒い海にいる海の哺乳動物セイウチ

|

哺乳動物は元々が陸で生活し、陸で発達した動物です。

従って海で生活する哺乳動物が現れたということそのものが、すでに、めずらしい事柄だといえましょう。

生物の中には発達の途中で、突然に変ってくるものがあります。

しかしこの場合には、主に主としての問題であって、生活はその後のつけたしであったようです。

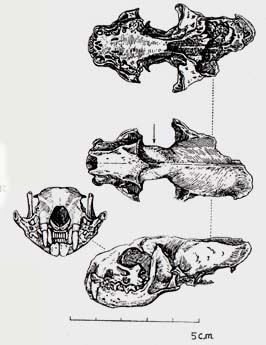

海にすんでいた哺乳動物で、一番早く現れたものは、エジプトの始新世の終りにしられた、ジュウグロドンでした。

このけだものは、陸にすんでいた食肉類のハイェノドンのようなけだものが、最初は水際で、パチャパチャ水をけたててくらしていたものが、やがて少しずつ泳げるようになり、ついに海中で生活することを覚えたものらしいのです。

陸でくらしていたころは、ハイエノドンに似たけだものでしたから、これはもう猛獣の仲間であったように考えられます。

そのかっこうも、ジャコウネコやハイエナのような食肉類に近いものであったかもしれません。

それがようやく泳ぐことをおぼえて、だんだん水にしたしんでいったころは、長い紡錘型にかわり、やがて進化して、ウナギのような細長い動物になってしまいました。

歯をみてもわかりますように、海の中でも盛んに大きな魚でもとって食べていたことでしょう。

その後、このクジラの祖先はイギリス、オーストラリア、そのほかの各地にひろまっていきました。

こうしてクジラ類は、第三紀の中新世以後に急に発展してゆき、第三紀末の中新世には、大発展の域にたっしました。

ことにイルカの類が多く、マッコウクジラのようなものも、現れていたのでした。

日本でも、長野県上水内郡津和村山穂刈又田羅(やまほかりまたたら)で、立派な化石が掘り出されたことがありました。

今から三、四百万年前、このような高いところがまだ海であったころに、おそらくは高々と潮を吹き上げて、ゆうゆうと泳いでいたことでしょう。

海にはクジラのほかに、現在アシカやアザラシやオットセイ、それからトドやセイウチなどがすんでいます。

これらのものは、その大部分がすでに、中新世の海と関係をもっていたようです。

日本でも、中新世から鮮新世(せんしんせい)にかけては、セイウチやトドなどか、北の海から南下して、関東地方と佐渡などにすんでいました。

そのよい証拠に、これらの地方の三紀層から、立派な化石が発見されています。

1.4 デスモスチルス top

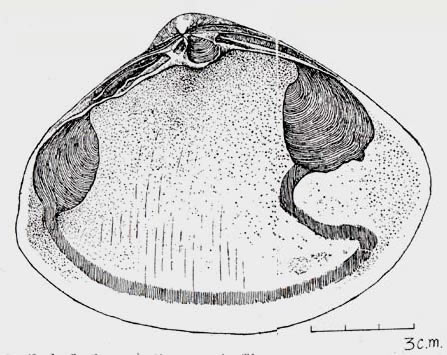

北太平洋の沿岸だけにすんでいて、ほかの地域にいなかっためずらしいけだものの遺骸が、日本とアメリカから発見されています。

この動物は、デスモスチルスとよばれているものです。

もしこの化石のけだものに、日本産だから日本名をつけたらよいだろう、ということでしたら、私は「タバハジュウ」と、よぶのがよいと思います。

何故かというとこのけだものの歯は、短かい棒をいく本か束ねたような形をしているからです。

学者によっていくらか、系統についての意見は違っています。

私は、ゾウに近いけだものではあるまいかと考えています。

それは何故かと申しますと、歯の構造が古い型のゾウのものに、とてもよく似ているからです。

これまでに発見されている標本でみますと、日本産のは頭の長い型のものですが、アメリカ産は広い系統のものでした。

|

新潟県佐渡のカキの化石採集

(近藤福雄氏写真)

|

新潟県佐渡のホタテガイの化石

(近藤福雄氏写真)

|

カラフトの気屯(きとん)で発掘されたものは、全身骨が割合によく整っていました。

なくなられた長尾巧博士は、これにデスモスチルス・ミラビリスの名を、あたえたことがありました。

が、最近には岐阜県泉町から、一頭よくそろった骨格が発掘されました。

その結果日本産は、故徳永博士が名づけられたデスモスチルス・ヤポエクス一種とするのがよいという論もでてきているようです。 分布のうえからみますと、島根県が最南端にあたるようです。 佐渡島にまいりますと、おもしろいように歯が掘り出されたことがありました。

多いのは東海地方から東北地方らしく思われます。

ただ一例シベリアのニューシペリアの近傍から、歯の化石が出ているということです。

これは分布としては、特例でこのけだものについては、前述のように二例も、完全に近い骨格が掘り出されていますので、デスモスチルスを専門に研究されている人々の手で、いずれ近くくわしいことが、発表されることと思います。

しかし、これまでの調べによりますと、この動物は海岸の近くで生活していたようです。

と、いっても、海岸近くの陸でくらしていたのではなく、時には浅い海水中で、少しぐらいは泳いで、水浴びをしながら生活をしていたらしいのです。

なくなった徳永博士は、岐阜県平牧産の標本の胃のあたりに、海草の化石と思われるものがあったから、デスモスチルチは、海草を食べていたのではあるまいかと話されたことがありました。

元々が雑食性の歯の仕組をもっていますので、海草のほかにウニやカエのようなものも、食べていたのではないでしょうか。 姿もめずらしいですが、生活のしかたも興味ぶかい動物だと思います。 |

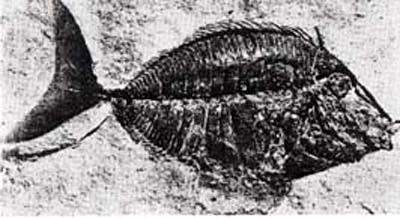

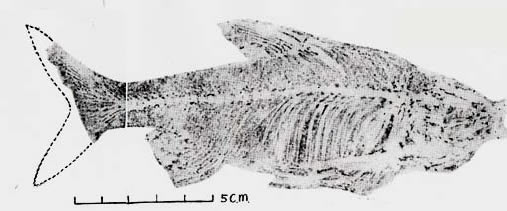

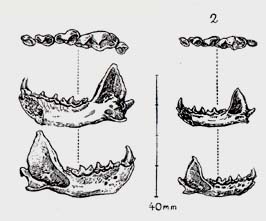

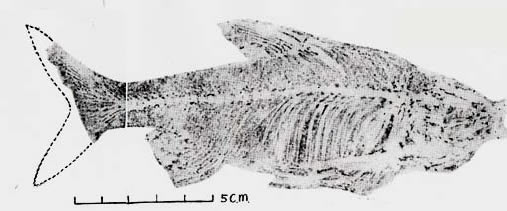

食肉性のハイエノドンと小さなシカ(レプトメミックス)

アメリカのワイオミングの第三紀の地層から発見された魚の化石

|

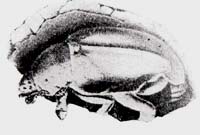

1.5 大きな単細胞の化石 top

|

第三紀漸新世の甲虫、アノマリテス

|

第三紀漸新世のピビオ・エドワルシ

|

第三紀中新世の蝶、プロドリフス・ペルセホネ

|

生物はいくつかの細胞がよりあつまって、生活体をかたもづくっているものです。

だから、高等な動物ほど、細胞のあつまり方が多いことになります。

ところが、硅藻(けいそう)のような下等の植物や原生動物のようなものは、単細胞(一つの細胞)からできているものです。

従って、このようなものを単細胞生物とよんでいます。

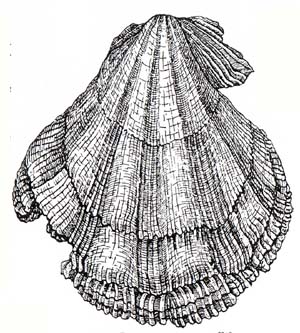

小笠原諸島は、太平洋に点々とちらばって存在している小さな島ですが、そこの母島の始新世の地層からは、貨幣石といわれている、高等有孔虫類(ゆうこうちゅうるい)の一種の化石が、たくさんに発見されています。

この化石は、私の恩師の故徳永先生が、初めてこの島で研究されたものでした。

先生が早稲田大学へ持ち帰られたものの中には、直径が四センチもあるような、大型のものかありました。

貨幣石といわれているくらいですから、今の十円銅貨にそっくりの形をしています。

このような大きな単細胞の化石は、世界でもめずらしいと思われます。

1.6 魚の世界 top

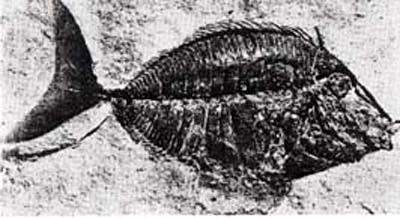

新生代に入りますと、きゅうに魚の種類がふえてきました。

しかもそれらは、古生代や中生代の魚のようではありませんでした。

今日、私たちのみることのできる魚類は、そのほとんどが、新生代の初めに現れたといっても、いいすぎではないようです。

なかには、ヨーロッパでしられているセミオホルス・ベリヘルのように、背ビレが長い三角定規式に、特別に長く発達したものもありましたが、大体として現在のものに、よく似た種類が多かったようです。 |

約200万年前の魚の化石――壱岐島で産した

|

中新世以降になりますと、イシガレイやトビウオのようなものも、現れました。

私の手元には、常陸の海岸で出たマダイの、立派な化石が所蔵されています。

これらの魚は、磯に近いものややや沖合に出たところのものが多いのですが、目立って注意をひくものにはサメの類があります。

ことに、ホオジロザメに近い大型のサメが、第三紀の海を群れで泳いでいました。

一つの歯の高さが、八センチもあるようなものになりますと、サメの体の大きさは、六、七メートルもあったろうと、思わないではいられません。

このようなサメが、何十尾となれて、泳いでいた光景は、じつにものすごかったことでしょう。

このようなサメは、陸でのトラにあたるような動物で、魚とは思われないほどの、したたかものであったことでしょう。

昔の人は、このようなサメの歯の化石を、天狗の爪と思いこんでいたようです。

地方に旅をしますと、ふくろにいれて、旧家で大切にまつっている例をみたことがありました。

日本の第三紀層は、海の中につもった地層が多いものですから、サメの歯の化石が、ことさらたくさんに発見されています。

2 つくられてゆく陸地 top

2.1 大造山運動

地殻変動と申しあげますと、大変むずかしいことのように、おとりになる方があるかもしれません。

くどくお話申すまでもなく、地球の表面に近い部分で、地球自体の活動や、あるいは外からの作用で起きた、いろいろな変りかたを意味しているのです。

中生代は何といっても、落着いた時代でした。

ところが新生代になると、世界の各所でめざましい地球の活動が始まったのです。

ある時には大きな地震をともなっての断層が、生じたこともあったでしょう。

ある時には横からの圧力をうけて、地殻のしわが、ムクムクと山をつくったこともあったでしょう。

こういう地殻の活動は、それがしばしば火山の激しい爆発と、相ならんで行われたことも、あったのに相違ありません。

火山が活動をはじめますと、火山灰を噴き出したり、熔岩を流したり、ときにはまた、いろいろな大成岩をみちづれにしたりして、それらが広い新しい大地を、ドンドンかたちづくって、いったこともあったでしょう。

ことに注意しなければならないことは、世界の大山脈のほとんどのものが、この新生代の産物であるということだと思います。

地図を開いて目を遠く西に広げてみますと、アルプスからアジアミノールをへて、中央アジアからヒマラヤ山脈におよび、さらに東して、ビルマのイラワジ河の北を走り、ここで大きく折れて南にむかった一連の長大な山脈が、まず注目されることでしょう。

今度は太平洋の両脇に目をうつすと、ここでは、太平洋をかこんでいるアジアの地域と、南北アメリカ大陸を、南北につらぬいた、けわしい大山脈が走っているのが、しられます。

このような大山脈が、ほとんど第三紀の地殻変動の結果として生じた、地殻のしわだと申しあげましたら、皆さんの中には、びっくりされる方が、きっとおいでだろうと考えられるのです。

それほど、広い範囲に亘って、さまざまな活動をこころみたのでした。

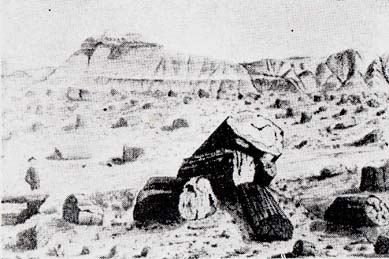

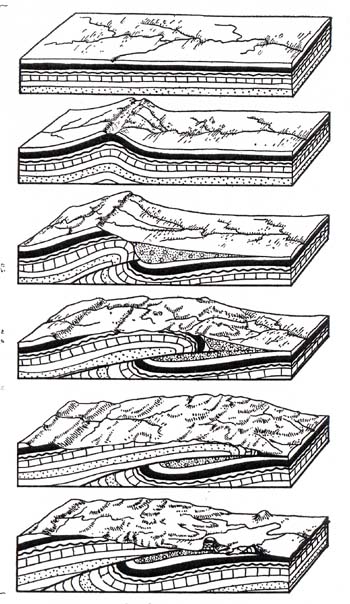

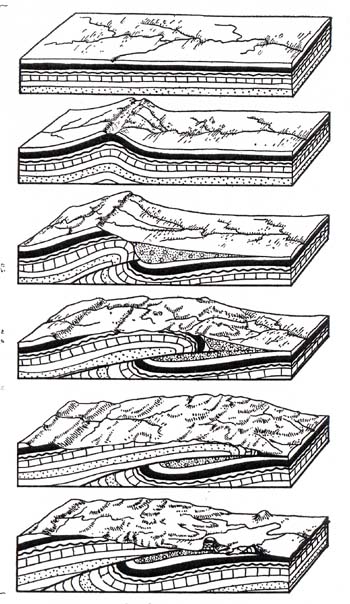

|

アメリカのアリゾナで発見された化石林

|

|

地殻の変化

平らにつもつた土地が、その後、いろいろなできごとで、どんなふうに変化してゆくかを示した図です。

上から下へと順に進んでゆきます。

この作用で平原だった中央アジアに

7000m級の高山がつらなるヒマラヤ山脈が出現しました。

|

|

|

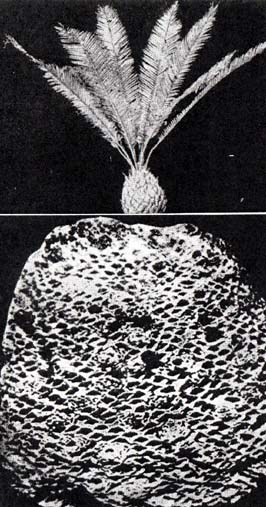

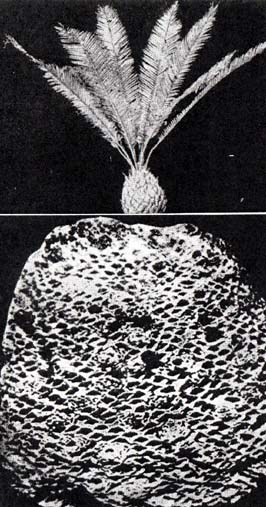

上=現在の螺子植物

下=現在の石炭のもとをなした白亜紀に栄えた螺子植物の化石 |

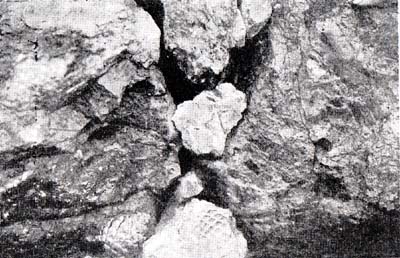

新潟県佐渡で発見された化石類(近藤福雄氏写真)

|

2.2 大森林地帯の出現 top

火山の活動が激しくなってきますと、炭酸ガスの供給がゆたかになります。

その結果、気候がずっと暖かになったということを、考えてよいかもしれません。

が、なによりも効能の多かったのは、植物の生育についての、働きかけでした。

こうして高温多雨な日にめぐまれて、世界のいたるところにうっそうとした大森林が、はてしなくつづいて開けてゆきました。

ヨーロッパの各地、アジア、アメリカなどには、その頃の森林のものすごさを物語っている化石が、立木(たちぎ)のままで、たびたび発見されています。

これらの森林を、かたちづくっていた植物の種類は、大体、今日のものとよく似たものでした。 |

第三紀漸新世の楠物の景観、すべて熟帯性である

|

とりわけ濶葉樹(かつようじゅ)のほかに、松柏科(しょうはくか)植物が多かったことは、注意しなければなりません。

満州にある撫順(ぶじゅん)炭鉱は、第三紀の始新世にできた石炭が、あつい層をなしていて、ここでは大きな露天掘が行われています。

この地層から発見される、植物化石を調べてみますと、ブナ、ハンノキ、カシ、ポプラなどの類があるようです。

それらの中で、メタセコイア・チャイネンシスといわれている、マツやスギの類の本の多いことが、まず注目されます。この植物はその後、三木茂博士の研究で、現在中国の四川省や、アメリカなどに、生残っていることがわかった植物です。

そして第三紀全体をつうじて、東部アジアの各地に、広く分布していたものでした。

同じ層の中には、コイやカメなどの化石も、ありました。

だからここでは、沼沢地(しょうたくち)のような場所に、漂木(ひょうぼく)が流れこんで、石炭になったように思われます。

めずらしいことに炭層中から、松ヤニの化石がたくさん出ることです。コハクとよばれているのがそれです。

ところが、このコハクの中には、アリやアブラムシやハナアブの類が、とてもたくさん閉じ込められていました。

このような虫たちは、地上をはっていたりとまっていたりした時に、上からポタリと松ヤニがこぼれ落ちて、アッというまに、閉じ込められたものでした。

松ヤニの溶けたものは(相当に気温が高くなければいけませんが)アメのようなものですから、虫たちは一度それにくっつくと、手足の自由がきかなくなって、ついにそのまま松ヤニごと化石したものでしょう。

この松ヤニは木の幹などに傷がつかないと、たくさんにこぼれ落ちません。

従ってコハクが多産する点からみますと、雨も多かったでしょうが、風もまたよく吹いて、常に木と木がこすれあっていたと、考えなければなりません。

コハクのことで思いだしましたが、世界で質のよいコハクは、北ヨーロッパではバルチック海の沿岸に多いのです。

ことにこの地のものは、虫入りのコハクに良いものがあります。

虫だけではなく、クモなども多いようです。

だから、第三紀に世界的な大森林が発達したころには、松柏科植物石、バルチック海の近域には、高々と枝をはって、そびえていたことでしょう。

|

ものすごいキバをもった一群のソウに剣のようなキバをむいて立ち向って

行こうとしているトラ(第三紀末から第四紀初めにかけての世の中)

|

約100万年前兵庫県明石付近の沼のかわいたところを親子づれの

シカのつれだって歩いた足跡の化石を調べる人たち

|

2.3 日本の石炭 top

日本には、第三紀の前にできたと思われる石炭は、ごくわずかしかありません。

そのほとんどすべては、第三紀の初めに生じたものでした。

今日、これらの石炭の主な産地は、九州と東北地方それから北海道に多く、それ以外では本州や四国に、ポツポツ少量が出る程度です。

これらの石炭のもとになっている植物は、シダ類(コウヤワラビ、コモチシダ、イヌワラビ、ゼンマイなど)、裸子植物(タクソジュウム、メタセコイアなど)、被子植物(プラタナス、ポプラ、ハシバミニレ、ホオノキ、ウリノキなど)の三つのものか主になっています。

このような植物は、この時代を代表している植物類であることは、いなまれません。

が、その生いたちを振り返ってみますと、中生代の白亜紀の後半に、急に姿を多く現した双子葉植物がもとになって、それに白亜紀の前半に栄えていた、シダ類と裸子植物(ただし、その種類は、かなり違ってきています)が残り物として加わって、古第三紀植物群をかたちづくっていたように解されるのです。

このような植物のうちプラタナス、ニレ、ポプラ、カンパ、カエデ、ウリノキ、メタセコイアなどはいたって温帯性のものです。

しかし、ザバル(シュロの類)、イチジク、クスノキ、コモチシダなどの、暖かい地方のすきな植物が、相当にまじっていますので、どちらにしても気温が高く、雨の多かったことを、想像しなければなりません。

これらの植物から生じた石炭層は、多くの場合に浅い砂泥質の海の地層といつも関係をもって、積もっていたようです。

こうしてみますと、石炭のもとの植物の流木や草などが、川口にあった入江のようなところに流れついて、そこで石炭になったように(いわゆる石炭化作用)思われるのです。

そしてこのような入江に、植物が流れこみますと、まもなくその上から海水が砂や泥を運んできて、またたくまに植物類を、包み隠してしまったと、みるのかよいでしょう。

こうして、日本の石炭はできあがったと、考えられております。

古第三紀以降の新第三紀にできた石炭は、その質はいたって悪く、多くは亜炭として取り扱われています。

プラタナスやポプラ、それからグリプトストロブスなどは、かなりへってきましたが、クルミ、ニレ、ウリノキ、カエデ、カンパ、ナラ、カシなどのものに、新しい種や変ったものが、あらたに現れてきました。

有名なメタセコイアは、第三紀末で、日本から消えた植物のようにいわれていますが、私は洪積世の初め頃まではまだ生きていたと想像しています。

2.4 洪積世の日本 top

地質時代の最後にあたる洪積世は、地球の各所に氷河の発達した時代でした。 ことに洪積世になったとたんに、第一回の氷河が広い地域に亘って、猛烈な勢いでおそって来ているのですが、日本では、ついに第一回の氷河は、発生しなかったらしいのです。

といっても、多少、ほかの地域の氷河にひきずられて、気候は寒かったようです。 が、すぐに暖かになって、熱帯地方から渡ってきたゾウやサイのよいすみかになりました。

兵康県の明石市の西海岸に発達している青粘土層は、地質学者や植物学者は、第三紀層と考えられているようです。

しかし、古哺乳動物学上からみますと(パラステゴンやステゴン、オリェンタリスなどの、ゾウの遺体を何万個というほど、産していますので)どうしても、洪積世初期のものとしなければならないと思います。

この青粘土層からは、三木博士によって、五十七種というたくさんな植物化石が、発見されました。

アスナロだとか、メタセコイアやモミのほかに、カシ、ニレ、ナラ、ブナ、シデ、バタグルミ、力エデなどの樹木が多く、それらにまじわって、カハホネやオニバス、ヒシなどの水生植物も、はえていました。 |

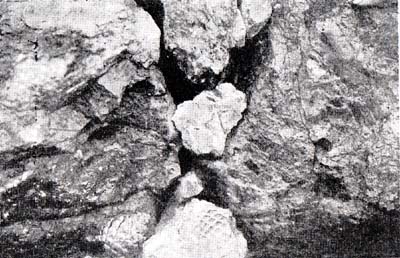

動物質の化石をたくさん保存している

石灰岩の洞窟から骨を掘り出す人

|

|

第四紀のけだものの化石をたくさん出した栃木県葛生町の

吉沢石灰工業株式会社第8号採石場のさけ目(×印)

こういうことからして、三木博士は結論として、その頃の気温は現在よりは摂氏の五度内外ひくく、かつ乾燥した自然界であったろうと、結ばれておりました。

が、このような気候風土ですと、南方系のゾウは、すめなかったと思われます。

ここが、ゾウの化石と植物の化石とのズレているところだと沢います。

従ってこのズレを、どのように解釈すかが、むずかしい問題となってくることでしょう。

やがて下部洪積世から中部洪積世の初めにかけて、ナウマンゾウやサイなどは、滅びてしまいました。 |

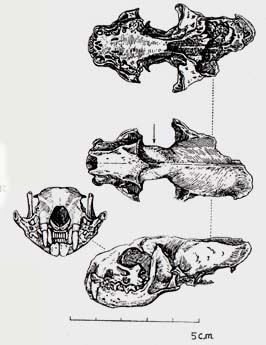

|

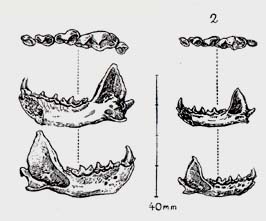

栃木県タカノス沢のほら穴でほり出された

第四紀のイタチの頭(上)と下あごの骨(下)

|

それは、中部洪積世以降の日本が相対として、気候が寒くなってきたからでしょう。

そのもっともよい証拠は、栃木県の塩原温泉の植物化石が、示しているといえましょう。

ここでは私は、約百五種の植物化石を、調べることができました。

そのうち、もっとも多かったものは、イヌブナ、オノオレカンバ、ミズナラ、サワシデ、エソエノキ、ウリハダカエデ、リョウブ、そのほかの濶葉樹で、それにわずかに、針葉樹(ヒメコマツ、クロペ、モミ類)と、少数のシダ類をまじえ、キンギョモやホザキノフサモなどの水生植物もみられました。

そして、これらの植物相からみますと、ここも現在よりは、五、六度くらい低かったことを、教えているのです。 |

|

ところが洪積世の最後になりますと、東京江古田(えごだ=豊島区)の植物化石が表わしているように、東京山ノ手の低い丘にさえも、イラモミ、チョウセンマツ、トドマツ、カラマツ、コメツガ、トウヒなどの寒系針葉樹とブナが、茂っていました。

だから三木先生は、今日の奥日光の戦場ヶ原をおもわせるような眺めが、今から約一万年前の東京にもみられたと、のべられているのでした。

もちろん気候もずっと寒かったことでしょう。

近頃、北海道の二、三ヵ所で、マンモスの臼歯(きゅうし)の化石が発見されました。 おそらく、東京がこのような寒さにおそわれていたときに、シベリアからカラフトをへて北海道に、このようなゾウが、渡ってきていたとみてよいのではないでしょうか。 |

タニハカゲロウの幼虫の化石(栃木県塩原)

|

最近、私がくわしく調べたところによりますと、江古田の植物化石層中には、アカマツの毬果(きゅうか)や、エビヅルの種子なども含まれていて、かならずしも亜高山から高山地帯のものばかりでないことがわかってきました。

イネの野生種の化石さえも、発見されてきました。

だから、これまで考えられていたほど、極端に寒い気候を考えないでもよいのではあるまいかと、私はひそかに思っております。

おもしろいことには、この植物化石層からは、キツツキ(おそらくコゲラではないでしょうか)の巣や、山地性のネズミ類の巣らしいものも、みつかりました。

そしてまた、木に穴をあけてすんでいるカミキリ虫の巣もみつかりました。

ことに、カミキリ虫の巣穴の中には、ふんと木くずが、いっぱい化石したままでつまっていました。

今のカミキリ虫は、ふんは巣穴のそとに出してしまうくせがありますのに、昔のものはそうではなかったらしいところに、興味があると思います。

キツツキは、このような虫をさがしながら、コツコツとひねもす、木をつっついていたのに相違ありません。

top

**************************************** |