|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

1 発展への門出 top

1.1 ヘビやトカゲのいうことには

|

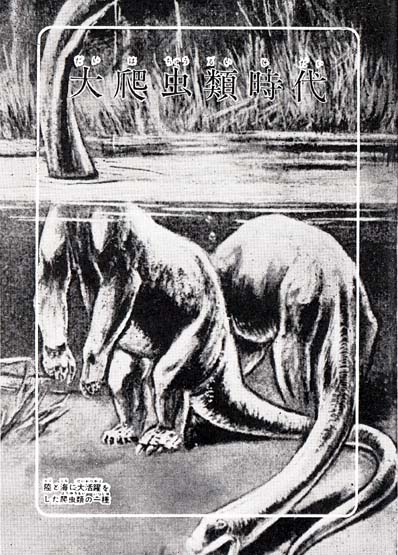

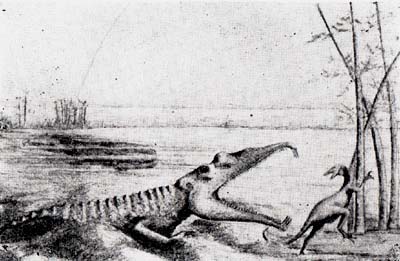

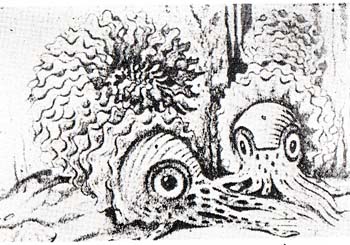

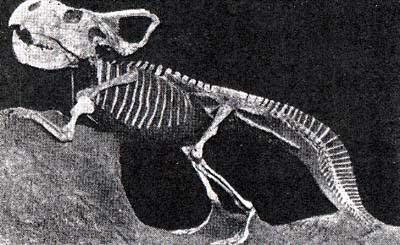

中生代三晏紀のヨーロッパにすんていた爬虫類コケハリアン

|

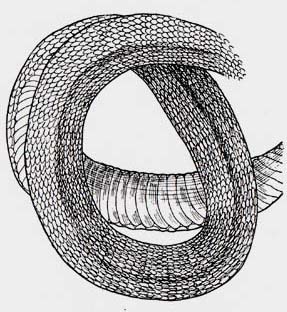

中生代の大爬虫類の子孫であるヘピ

|

|

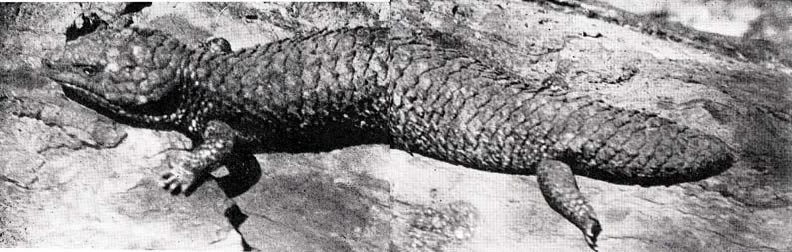

中生代の大爬虫類時代を思わせるような現在の大トカゲ

|

よく晴れた、夏の日の朝のできごとでした。

裏山の畑に肥えをかついででかけて行った母が、まもなく顔色をかえて、あわただしく駈けこんできました。

あまりにとっさのことなので、私は何がなんだかわからないままに、ただ黙って母の様子を見ているだけでした。

しばらくしてからのことでした。

くみおきの水を一杯ぐっとのみほした母は、青ざめた唇をふるわして、やっとそのわけを物語りました。

いつものように、だらだら坂をのぼりつめて、草をわけながら畑道を歩いていると、突然、足元の草が動いたそうです。

草のゆれかたが少し激しいので、へんだとは思いましたが、たいして気にもとめないで、ひとまたぎに右足をかわそうとして足をあげました。

とたんにその草の葉陰からのぞいていたものが、チラッと目にとまりました。

見ると、それは大きな酒瓶ほどもあろうかと思われるくらいの、ヘビの胴体でした。

アッと声をたてた瞬間、ずるずるっと、草のしげみの中にすべりこんで、行ってしまったということでした。

つまり、大蛇をみたと母はいうのでした。

「いまどき、そんな、大きいヘビは、この辺にはいないよ」

そばできいていた父が、そう事もなげにいっていましたか、母の耳にはその声はとおらなかったようでした。

このように大きいヘビが、今もなおすんでいるという話は、私のふるさとだけではなく、日本の各地に残されていますし、人々もまた、その話を強く信じきっているようです。

私の母もそうした考えから、何かを見間違えたのではあるまいか、と私には考えられたのです。

実際に日本内地に、そんな大きなヘビがすんでいるということは、動物学上では合点のゆかないことだからです。

でも、アオダイショウの中には、長さが、一メートル半ぐらいになるようなものが時々いますが、もちろん、大蛇というほどのものではありません。

112

今日だけではなく、日本には何百万年も前の大昔から大蛇はすんでいなかったと考えてよいでしょう。

したがって皆さんは、ヘビといえば、せいぜい一メートルほどの細長い、小さい生き物のように、思われるでしょう。

またトカゲといっても、日本産のものはすべて小形ですから、爬虫類といっても、たいしたものではないように、思いがちと思われます。

ところが今日でも、南アジア地方のジャングルの中にすんでいるヘビには、マレーニシキヘビのように、身長が十メートルもあるような大きいものがいます。

トカゲでもオランダ領東インド諸島中のコモド島にいるコモドオオトカゲは、身長がほぼ七メートルもあって、なかなか、油断のできない生物だということが、おわかりになったことでしょう。

トカゲは長い胴に足がついていて、それではって歩いていることは、どなたもご承知のとおりですが、ヘビには足がありません。

しかし昔はヘビにもちゃんとした足があって、それでトカゲと同じように、歩いていたのです。

だから今日でもたまに、足をもったヘビが発見されたりすることがあります。

そういう際には、みんなが大騒ぎをして、見物にでかけたものです。

このような例は、もちろん祖先の面影を、突然にもってきて、それが話題になったのにすぎないのです。

もしもヘビやトカゲに、ものをいうことができるとしたら、きっと彼らは、

「こうみえたって、僕たちの仲間は、昔は大変な勢いで、この地球上を、独り占めにしていたんだよ」

と、いうことでしょう。

空(から)りきみにりきんでいると、あざけってはなりません。

彼らのいうように、今から七千万年前の中生代の、ほとんどすべては、恐ろしい大爬虫類の時代だったのです。

|

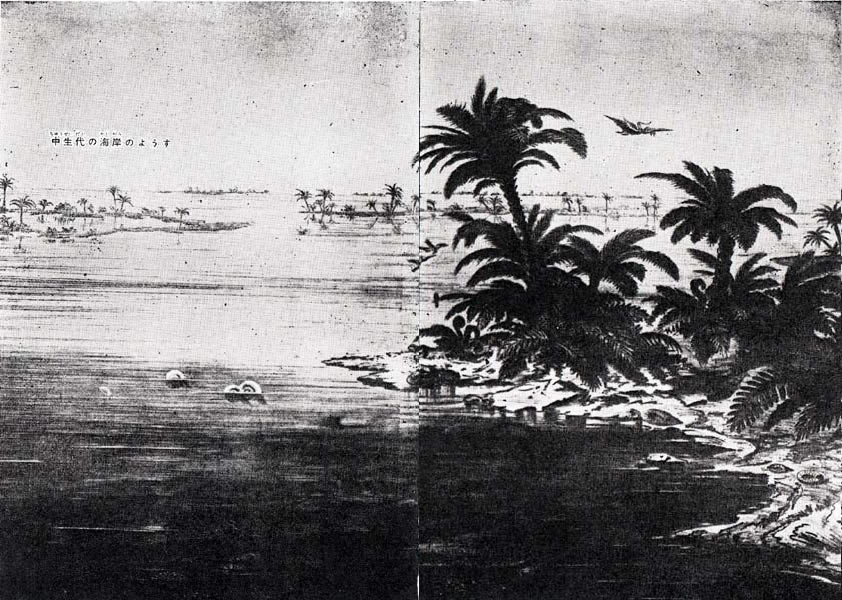

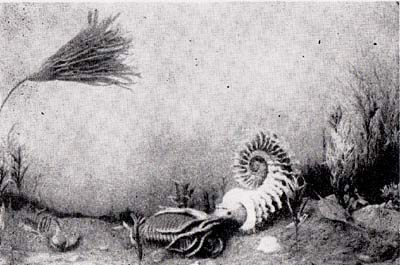

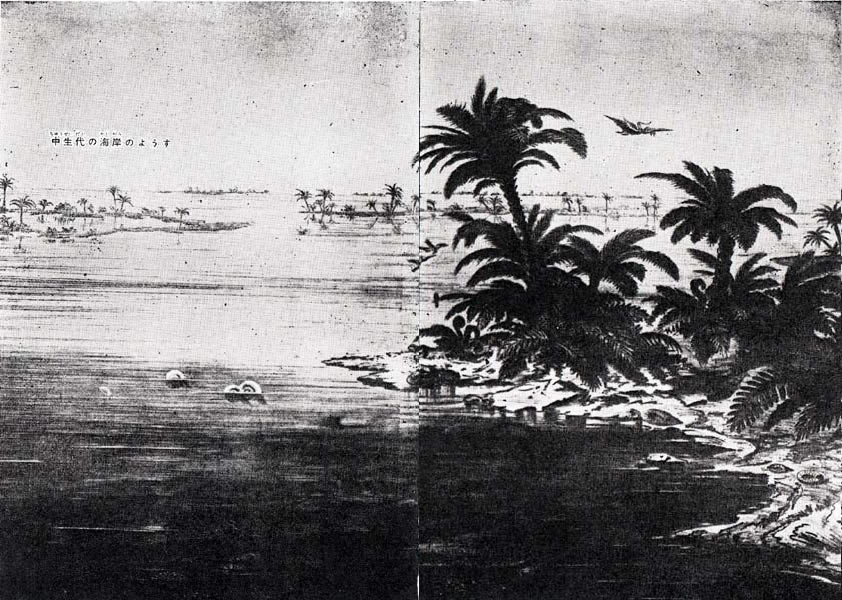

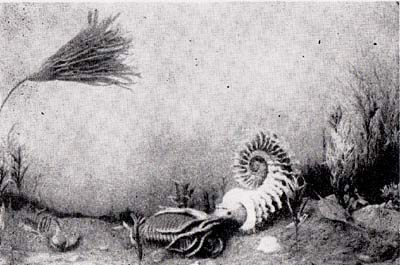

中生代の海岸の様子

|

1.2 暖かい毎日 top

落着かないままに、古生代はとうとう終りをつげてしまいました。

不安定な自然のいとなみに、打ち勝つことのできなかった生き物たちは、あわれにも古生代の終りとともに、この地球上から全く姿をかくしてしまいました。

116

しかし生きる力の強い生き物は、困難な自然のおきてに打ち勝ってついに、中生代の世の中をむかえました。

こういうたぐいの生き物たちは強く生きぬくことに、沢山の訓練をへて、生延びてきたわけですから、非常に生活力がたくましかったのです。

だから新しい時代の、どんな不自然な環境の中にあっても、びくともしない生き方で進んでゆく力をもっていました。

やがて、日一日と自然の歩みは、落着きを取戻してきました。

ありがたいことには、冷たい風が尾根から強くふきおろさなくなったことです。

風が吹かないと、輝る陽がひとしお暖かく輝やいて、とてもくらしよいのです。

ひところなりをしずめて、ひっそりかんとだまりこくってしまった火山も、思いだしたかのように、時々、煙をふきあげているのをみたこともありました。

が、それは、けっして荒々しいものではありませんでした。

いく日かの日照りが続くと、今度は雨が、大地をたたいて木立のよごれを、きれいにぬぐって行きました。

こうした自然のできごとが、案外おだやかにくりひろげられているために、植物の育ちはことのほか良好となり、どこも深い袮と森でつつまれてしまいました。

林が深まってきますと、そこは林をねじろにする動物たちの、またとないよいすみかになり、すべてのものが落着いて、くらしをたててゆくことができるようになりました。

小さい局部的な地殻のかわりかたはあっても、大きな変動はありませんでしたから、中生代くらい地質学的にゆったりと落着いた時代はこれまでにもなかったといえるでしょう。

こういう世の中でしたから、爬虫類にとってはまことにありがたい幸せでした。

そのために、ほとんど地球のすみずみへもこのような生物は渡ってゆき、体も大きくなりほうだいになって、ここに大爬虫類時代を形づくるようになってしまいました。 |

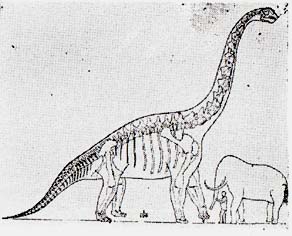

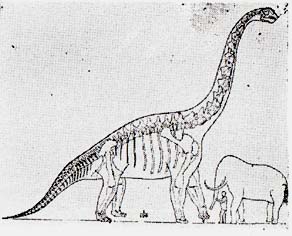

中生代の大爬虫類と現在のゾウ、人間との大きさを.比較してみて下さい

|

1.3 大爬虫類の発達 top

|

みんなの乗っている丸い棒のようなものは、化石した木の幹

|

中生代に活躍した大爬虫類の骨の化石をほっている人々

|

カキのような二枚ガイの殻にしるしをつけて、一年にどれくらい生長してゆくかを研究してみるのは、なかなか楽しみのふかい仕事です。

このような場合、もしその年の冬が存外に暖かいと、カキはゆたかに育って、殻をドンドン大きくのばしてゆきます。

この育ってゆく一つのくぎりを、私たちは生長線とか年輪などともよんでいます。 |

反対に冬がとても寒すぎますと、暖かいことのすきなカキは、素直に育つことができませんから、成長線はのびないばかりではなく、時にはいびつな形を呈するようになります。

これと同じようなわけで、中生代の爬虫類の育ちをみていますと、実にゆたかにのびのびと、大きく成長していることがよくわかります。

その大元の原因は、気候がとても暖かであったことにありましょう。

その上、そのよい気候の影響をうけて、食べ物がたくさんにめぐまれ、のんびりとくらして行けたことに、理由を見いだすことができるでしょう。

前にお話しましたカキの、暖かい冬の日の生活と生長線ののびかたとの関係を、中生代の爬虫類にあてはめてみればよくわかる事柄ではないでしょうか。

それにもう一つ、つけ加えてお話しておかねばならないことがあります。

というのは古生代末は、どちらかといえば、両棲類の栄えていた時代でした。

その両棲類が古生代の終りとともに、絶滅しないで、中生代に生延びてきたとは言っても、非常に力が弱くて、一向はなばなしい生活ぶりを、あらわすことができませんでした。

そこをみぬいた爬虫類は、このときだとばかりに強く生きることに、力こぶをいれました。

そのために、先輩の両棲類を、おさえつけるような形になってしまいました。

だから恐いもののない世界での爬虫類のくらしは、とても楽であったとみなければなりません。

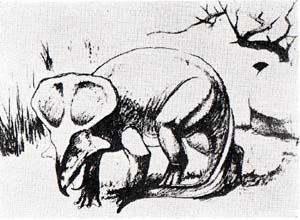

1.4 爬虫類の楽園 アメリカ top

|

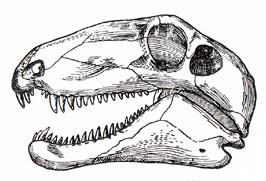

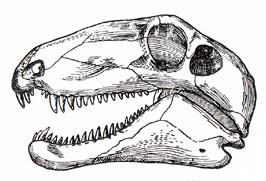

爬虫類スヘナコドンの頭の骨

|

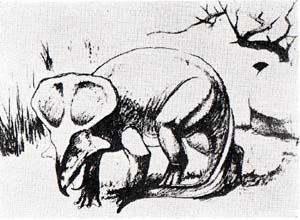

アメリカの北部テキサス地方の中生代にすんでいた

爬虫類カセアの生活の様子

|

爬虫類がごく最初に現れたのは、石炭紀から二畳紀にかけてのころであったことは、今日すでに認められている事実です。

もちろん両棲類のあるものから、出発したのに相違ありませんが、最初の爬虫類はとても原始的でした。

さてそこで、それらの爬虫類が、中生代のわが世の春にめぐりあったとは言っても、体はまださほど大きくはなっていなかったのでした。

中生代の初めは、三畳紀といわれている時代です。

こころみに、北アメリカの三畳紀の爬虫類であるアンキザウルス・コルルスなどについてみると、その身長は大きいものでも、二メートル余であったといわれています。

これを後の大形の爬虫類にくらべてみますと、初期の爬虫類の体がとても小柄であったことが、納得されることでしょう。

が、いつまでも、そのようなありさまで、とどまっていろわけではありません。

つぎの、すばらしい分家を夢みて、それぞれのものが、その準備に余念がなかったのでした。

おもしろいことには、アメリカではその頃すでに、陸上だけで生活している爬虫類のほかに、河や沼であるものは海浜で、ひねもす水につかって、生活することのできる種類も生まれてきました。

つまり各方面に向かって、爬虫類が大きく発展しようとつとめていたことが、このような事実から納得することができるでしょう。

120

こうして考えてみますと、爬虫類そのものの、生活力の強さも充分かってやらねばなりません。

が、こういう動物の生活する舞台としてのアメリカの土地が、いろいろな点で大変にめぐまれたよい環境であったことも、忘れてはならないと思います。

今日とは違ってどこも暖かくて、そして草木にめぐまれた落着いた自然であったことでしょう。

果てしなくひろがった野囲には、雲かげをうかべたゆたかな水かさの沼が各所にあって、そこには草食性爬虫類の大好きな水草類が、清らかな水底に青々とおいしげっていたことでしょう。

そういう自然のありさまをじっくりと胸にえがいてみると、大昔のアメリカのようすが、手にとって見るように鮮かによくわかってくるではありませんか。

1.5 全盛への出発 top

|

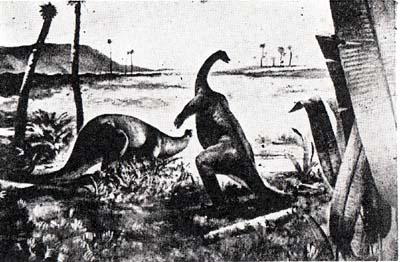

中生代白亜紀のダイノザウル(パラザウロロクス)

|

中生代白亜紀の末のチランノザウルス

|

中生代白亜紀のカナダの原っぱをかけまわっていたダチョウのようなダイノザウル

|

爬虫類が最初の約束どおり、みんなが柔らかい草木だけを食べていたとしたら、自然界にはいたるところに植物がはえていますので、それほど生きることに競争も起らなかったでしょう。

ところが同じ種類でも、個体によって食べ物には好き嫌いがあって、それがために生活にむらができてくることになります。

ひとたび、そのようなむらができてきますと、けっして内輪につましくやって、ゆけるわけのものではありません。

お互いが自分の力を通そうとしますから、結局は強いものだけが生活ができ、そうでないものは滅びてしまうことになりましょう。

そこで、そのどれもが、勢いこんで自分を守りぬこうと、つとめろようになってきました。

そのために、第一にとった手段はざんぶりと水につかって生活することでした。

中国の山東省にすんでいたヘロプス・ズダンスキイは、首がとても長かったので、いつもふかい湖の中に身をひたしていて、水底の水草を食べていました。

息苦しくなってきたり、あるいはあたりをみまわす必要があったりしますと、首から上だけを水面上に出して、あたりを見渡して、注意していたろうといわれているものです。

これは、この爬虫類だけにかぎられたものではなく、ほかのどれもがそうだったろうと考えられています。

一体に、このころの爬虫類は、大変首が長かったのが特色でした。

それはかならずしも、水中でくらしている種類に、かぎっていたわけではありません。

陸にいるものでも、首が長いと木立の上から、あたりをみまわすことに便利な点があったからでしょう。

が、弱いものにとってはとにかく、水中にかくれていることは、いつの場合でも一番安全であったことは、あらそわれません。

恐ろしいことには草食だけで満足しないで、肉を食べるくせの爬虫類が、常に、草食性のものの後を、つけねらっていたことでした。だから、ちょっとも、油断はできませんでした。

元々、これらの肉食性のものは、初めは、虫やクモなどをとって食べていたことでしょう。

それがいつのまにか増長して、大きな肉をほしがるように変っていったのです。

122

草食性のものにとっては、同じ仲間の爬虫類でありながら、これらが一番、こわい存在であったことでしょう。

このようにして、水、陸での生活が賑やかに、くりひろげられて行っているうちに、そのようなことに、あきたらなかった一部の爬虫類中には、空をとぶ練習を始め出したものもありました。

こうして、爬虫類は、いっそくとびに、水、陸、空・の三つの舞台におどりでて、生存競争をいとなむようになりました。

しかし、爬虫類の生いたちをみていますと、十八目(もく)に発展していった強い生活力も、三畳紀の終り頃には、まず、その中の五つの部類(コチロザウルス、アノモドント、ペリコザウルス、プロガノザウルス、ヒトザウルスなど)が滅びてしまいました。

さらにイクチオサウルス、プレシオサウルス、ダイノザウルス、プテコザウルスなども、やがて滅びてしまい、十八目中の十三目が大爬虫類時代の終る頃には、全く死にたえてしまいました。

残りの五つの部類、すなわちカメ類、トカゲ類、ヘビ類、ワニ類、ムカシトカゲ類(喙頭類=かいとうるい)などが、ようやく今日生きているのにすぎないことになっているのです。

しかし、最後のムカシトカゲ類も、今日ではほとんど、とりつくされて、滅亡しかけているということです。

かりに中生代全体の年代の長さを一億年としますと、生きているものの栄えるときの愆かさが、しみじみと胸にこたえてくるではありませんか。

2 爬虫類のいろいろ top

2.1 陸にくらす爬虫類

|

中生代ジュラ紀のアメリカにすんでいたダイノザウル(オルニトレステス)

|

中生代三畳紀のダイノザウル(プラテオザウルス)の生活状態

|

生物の生活には、環境は非常に大切な役割をもっています。そこで今度は生活面を土台にして、もう少しくわ仕組て行きますと、陸上で、もっともたくみな生活をしていたものは、ダイノザウル類でしょう。

ダイノザウルは、ワニや烏などと同じように、共同の祖先から、石炭紀の終り頃にわかれ、中生代の初めに、動物の肉を食べるくせのあるダイノザウルが出、草食性のものは、それと前後して現れました。

それからジュラ紀から、白亜紀の初めにかけて非常に栄え、白亜紀の終りに、全く死にたえたものです。

北アメリカのコネチカットの谷には、このような爬虫類の遺骸が、とてもたくさん、化石となって残されているので知られているところです。

ダイノザウルには、いろいろな種類があります。

これらの

ダイノザウルは、中生代の中頃には、いもおう、ひととおりの種類が、出そろっていました。

すなわち、ゾールポーダといわれている草食性のダイノザウルを始めとして、食肉性の恐ろしいダイノザウル、それから、角質のくちばしをもったダイノザウル、ダチョウのような鳥類によく似たダイノザウル、それにもう一つ、装甲(そうこう)ダイノザウルといわれている五つの類がそれです。

動物の食性の進化を考えてみますと、普通のありさまでは、草食から肉食へと変ってゆくようです。

ところがダイノザウルの場合は、それとは多少様子を異にしまして、あるものは肉食性から草食性に、移って行ったものがあったように考えられています。

ところが、肉食性から草食性に変ってゆきますと、あらゆる点て敵対性を失ってしまいますので、おとなしい弱い性質になってしまいます。

しかし、肉を食べるダイノザウルの立場からしますと、このような弱い大形の動物が、身近に生きているということは、まことに、ありがたい幸せになります。

こういうわけで、食性のダイノザウルは、草食性のダイノザウルを、ドンドン、とっては食べてゆきなした。

同類が同類をとって食べるならわしは、篭の中のキリギリスが、友喰いをするのと同じことで、お互いどうしが滅亡の道をかけ足で走っていることになりましょう。

考えるまでもなくずいぶんおろかしい、しぐさといわなければなりません。

が、それを、がむしゃらにやってのけたがために、ダイノザウル類は早くこの地球上から、滅びてしまったのでした。

肉食性のダイノザウル類は、口で相手に食いついて、それをとって餌にするといったような、てぬるい方法で相手にたち向っていたのにはありません。

後足は全く足となって、立って歩くことが自慢でした。もちろん駆けだすことも、上手だったのです。

そして前足はいわゆる手となって、ものを捕まえたり押さえつけたりするしぐさが、とても機敏にやれるように発達していたのでした。

北アメリカの古生物学者のマーシュが、コネチカットで発見したアンキザウルスは、原始的なダイノザウルスだとは言っても二脚で走ることができ、長い尾でかじをとりながら、当時の世相をおびやかした食肉爬虫類でした。

同じマーシュが、ロッキー山脈の東方地帯のジュラ紀の地層から発見したアロザウルスは、アンキザウルスよりは大形であり、しかもその性質は非常に荒々しかったといわれています。 |

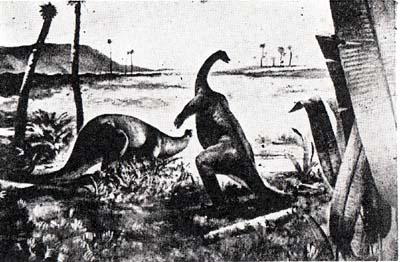

中生代三畳紀の草食性爬虫類

中生代三畳紀の世の中に活躍した爬虫類の様子

|

126

それがさらに、モンタナ地方からしられているチランノザツルスになると、いっそう荒くれたものになって、相手になる生き物などは、地上にはいなかったことになるでしょう。

一方、草食性のダイノザウルのソーロポーダ類は、よい気候と豊かな食べ物にめぐまれて、これはすばらしい大形の爬虫類に進んでゆきました。

肉食性のものの場合には、足や体が機敏に動いて動作にすばやさがないと、餌をとりにがしてしまう心配がありました。

が、相手が植物であってみますと、ほとんど逃げ歩きをしないたちのものですから、そういうものを捕食しているダイノザウルの体は、それに適した形になって、行動もおうようで落着いていて、コセコセしたところがありませんでした。

前にもちょっとお話し申したように、草食住ダイノザウルは、手としての足の存在が無用ですので、結局は四肢で地上を歩くことを第一としました。

これにはカマラザウルスのように、長い尾をもってはいましたが、四足はともに短かいものでした。

ジプロドウクスのように、身長が百フィート以上にもなっていましたが、それでもその割合に体が軽くできていて、動作のすばやいものもありました。

さらにまたブラキオザウルスのように、比餃的に首が短かく、胴体は太くて短小、しかも尻尾も割合に短かいものもありました。

なおこの爬虫類は前足が、後足よりは高くなっているのが特長でした。

こうしてこのような爬虫類が、年中しめっぽい土地や、大水のでたあとの原っぱなどを、ゆうゆうとして歩きまわっていたのでした。

現在では土地が高まって昔の面影をほとんどとどめていませんが、その頃は平地で沼沢地であったコロラドのロッキー山脈地方やワイオミングの各地には、アパトサウルス(ブロントサウルス)とよばれている、水陸両梏の大きい爬虫類がいました。

こうした爬虫類は、それはもう実によく生育した体をもっていましたので、堂々とした貫録を備えていました。

が、ただ大きいというだけで、食肉性のダイノザウルには、かてませんでした。

このソーロポーダ類は、北アメリ力では白亜紀の初めに滅びてしまいましたが、パタゴニアとフテンスでは白亜紀の終り頃まで生きていました。

ダチョウに似たダイノザウルのストルチオミムスは、チラノサウルスにくらべてみますと、その七分ノ一ほどの大きさのものです。

この類には歯をそなえた兇暴な肉食性のものと、そうでないものとがあったようです。

が、実際のところ、この爬虫類の本当の、生活の様子は、まだよくわかっていません。

128

ダチョウのように、後足でかけ出すことはもっとも得意であったらしく、前足では土をほって昆虫類をさがしだしたり、小川や水たまりで、カエやエビのようなものをとって食べ、時には柔らかい木の葉なども、食用にしていたと考えられています。

くちばしをもったダイノザウルや、装甲したダイノザウル類は、俗にイグアノドン類とよばれているものに当りましょう。

イグアノドンの類は、古生物学者のフォン・ヒエーネ先生によりますと、三畳紀の頃に現れたナオザウルスから、だんだんに進化してきたものではあるまいかと、いわれているものです。

イグアノドンのおもしろいところは、腰の骨(これを骨盤といいます)が、鳥のような仕組と形をしていて、歩くのには、いつも後の二本足で立っていました。

そして、口の骨(前顎)に歯がなくなって、その部分が鳥のくちばしように角質のさやに、変ってきていました。

敵にたいしての武器を、何一つとして、もっていませんでしたので、ただもう逃げることだけに、一生懸命でした。

したがってかけずりまわることが、ほかのいずれのダイノザウル類よりはすばやく、いつもそわそわしたくらしをしていたようです。

ジュラ紀から白亜紀にかけて、さかんにあばれまわっていた、恐ろしい肉食性の二足のダイノザウルに、アロサウルスというのがありました。

いかに足の早いイグアノドンでも、この爬虫類にみつかると、たいていのものが、助かる見込みはなかったようです。

そことっさの場合には、ドプンと水の中にとびこんで、水にもぐっては、危ういところを逃れていたらしく、考えられております。

大体ダイノザウルに属するイグアノドンには、三つの型があるようです。

その一つは、アルバータの白亜紀にしられたクリトザウルスです。

この爬虫類は、頭がわりあいに細長くて、その頭にとさかのようなとげが出ています。

130

そしてくちばしは、アヒルのくちばしのようにひらたくなっているものです。

その第二は、トラコドンといわれているものです。

このダイノザウルは、アメリカのモンタナで発見された全身の骨格化石(アメリカ博物館にあります)から考えてみますと、大きな体の割合に身がるで、体を高くもちあげることのできる動物であったらしいのです。

したがって、そうっと、音をたてないように、ぬき足で歩くことが、上手ではなかったろうか、といわれているのです。

その第三のものは、コリトザウルスです。 |

水中でのみ生活するコリトザウルス

(中生代白亜紀末)

|

このものは、みなさんが動物園でおなじみになっている、あのヒクイドリのおつむと同じようなかっこうをしていて、とても泳ぎの達者なダイノザウルでした。

このようなイグアノドンの生活や、学問上の事柄がはっきりとわかってきましたのは、アメリカ博物館から、カナダのアルバータに細査のために出むいていた、ブラウン博士一行の熱心な研究の結果でした。

ことにコリトザウルスの化石は、現地でこれをみつけた時には、肉をつけたときの体のようすが、そっくりそのまま、地層の土にあとづけられていて、生きていたときのヒフのありさままで、よく調べることができたそうです。

めずらしく、保存のよかった化石でした。

以上のように私たちは、非常に簡単にこのようなイグアノドンの面影をたずねてみたわけですが、実はイグアノドンが、ここまでに進化してくるまでには、少くとも、五、六十万年もついやしていたのではなかったろうか、ということです。

装甲ダイノザウルは、元来が前に申しあげたイグアノドンに近い動物です。

この種のダイノザウルは、体に身を守るためのいろいろな付加物をもっているものです。

装甲(そうこう)という名は、そこから、生じたものとおもわれます。

だからちょっと見ると、背ビレをつけていた二畳紀のジメトロドンに似た点があります。

が、それとこれとは動物学的には、かなり違っていることを知っておかねばなりません。

ステゴサウルスは元は二足で立って歩いていたものが、背に装甲をつけたために、立ち歩きができなくなって、四つ足になったものだといわれているものです。

このダイノザウルは体長か二十フィートほどあって、ジプロドクスなどにくらべると、非常に小さいものでした。

おもしろいことに強敵にであうと、まず体を曲げて背のとげを立て、尻尾についている鋭いとげを動かして、相手をへこましていたようです。

しかし、いずれにしても、このような、装甲を整えなければ生きてゆけないような類の生き物は、そう長く生きてゆくということは、むずかしいものだと考えられます。

その考えを裏付けするかのように、ステゴサウルスは、白亜紀のおわらないうちに、滅びてしまいました。

しかし、同じ常節のケラトプシアは、ステゴサウルスよりは、生活力が強く、かつ哺乳動物のサイにみるような、長くて丈夫な角をもっていましたので、敵の危害を防ぐこともできました。

時には進んで、相手をやっつけて、早手まわしに、自分の身を守ることさえ考えたことがあったようです。

尻尾に鋭いとげをつけ、体の背中に歯のたたないかたい甲羅のような骨質の装甲物をつけ、危険を感ずると体をクルクルとまるめて、この装甲物で身を守るアンキロサウルス類は、ステゴサウルスとは、縁の深い立場にあったことでしょう。

このような、方法さえしっておればまずまず、大丈夫と安心しきったわけではあるまいが、とにかくこの種のダイノザウルは、歯が退化して、角質のくちばしで食をとるような、方向に進んでいったように考えられています。 |

中生代の三畳紀に妙な姿でアメリカにすんでいた

爬虫類ステゴサウルス

|

132

2.2 水中生活の爬虫類 top

前のところではもっぱら、陸上をノソノソ歩いて中生代独特の風景にいろどりをあたえていた爬虫類を、かいてまいりました。

そこで、今度は陸水や海水中での、食うか食われるかの、ものすごいありさまを、少しばかり、お話いたしてみましょう。

生物のふるさとは、海でした。

その海から陸の上にはいあがって、動物の多くは、いろいろな方面に進化や発達を、くりひろげてまいりました。

すみはじめたころは、大変にものめずらしいので、みんなが、やんやとはしゃいでよろこんだものでした。

が、日がたつのにつれ、ここもやはりすみづらい世界であることが、それぞれの動物の間に、しれわたってゆきました。

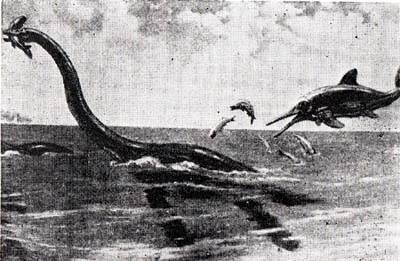

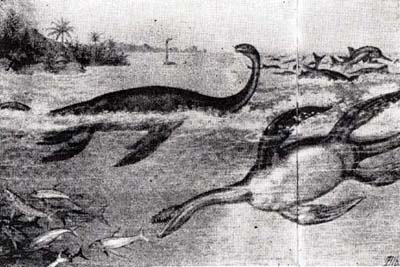

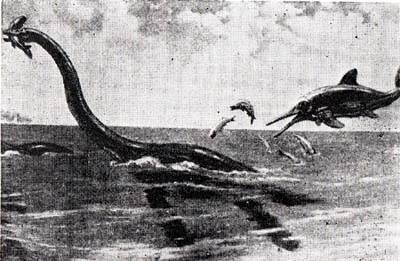

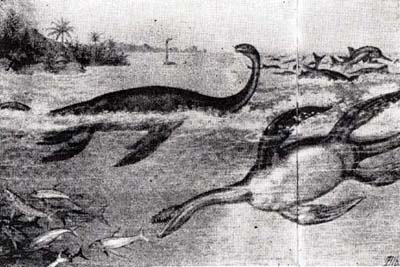

そこで、動物の中には、ふるさとの海をしたって、里帰りを始めるものがでてきました。 ことに中生代の大爬虫類時代は、古生代のころの陸上とは違って、油断もすきもみせられないほどの、恐い世の中でした。 |

魚群をおいかけているプレシオサウルス(左)とイクシオサウルス(右)

|

だから気のよわい動物は、くらやみを利用して生活をつづけてゆくか、いっそのこと思いきって水の中でくらすかの、二つのうちの一つをえらばねばならなかったのでした。

忘れかけていた水中でのくらし方ではありましたが、一度ザブンと水につかってみると、すぐに昔のしきたりがものをいって、あんがい早く新しい環境になじんでゆけました。

134

こうして、最初は少数のものが、水中に帰って行ったのでしたが、しまいにはついに十八目の爬虫類中、実に十一目(もく)に達するものが、次々に水中生活に移ってゆきました。

もちろんはじめから、広い水界にいきなりとび出して行ったのではありません。

水たまりから沼沢地へ、小川から河へ、潟から海岸へ、そしてついには広い外海へと、乗出して行ったのでした。

種類によっては、その間に、相当、長いあいだの年月を重ねたものもあったでしょうし、あるいはまた、それほど時をむだにすごさないで、外洋に出たものもあったことでしょう。

こうして、爬虫類の水上生活がさかんであった中生代のおわり近くの頃には、六目のものが外洋をすみかとして、ものすごい活動をくりひろげていたのでした。

その頃のめざましい爬虫類の働きぶりを、今に伝えているものは、わずかにウミガメの類だけになりました。

ところが、ウミガメの中のオサガメ類は、ベルギーのルイ・ドロー博士によりますと、大変興味のある水中への復帰をした爬虫類だということです。

そればかりではなく、今は死にたえてしまって、進化と環境へのかえり方のよくわからない、ほかの爬虫類の様子を研究するのにも、大変よい手がかりにされるということです。

オサガメの類は、大昔にはほかの爬虫類とともに、初めは陸で生活をしていました。

いたって弱々しい爬虫類でしたので、骨質の丈夫な甲羅で身をかためて、くらしていました。

そのうちに、海岸ばたにでてみたくなりました。海をみると、やはり、昔がなつかしくなりました。

そこで、思いきって、腹にも甲羅(こうら)をつけて、海中での生活を始めてみました。

こうして、沿海から外洋へと、希望を大きくもって、泳ぎ出していっているうちに、初めの間に備えていた骨質の甲羅が、だんだん退化してゆきました。

これでは安心して、広い外洋での生活が、やってゆけなくなりましたので、またもとの沿海へと、あとずさりをしました。

その間に骨質の甲羅は、いつのまにかヒフが化骨したことによって生じた甲羅と、いれかえられてしまいました。

136

今度は軽くて海水に強い丈夫な甲羅になりましたので、思いをあらたにして、再び外洋へと出てゆきました。

そうして、長いあいたこのような生活をくりかえしているうちに、ついに今日のオサガメのように、革質の皮をかぶるようになったそうです。

以上がドロー博士の説なのですが、うけたまわっていますと大変興味のふかい研究であることが、わかってきました。

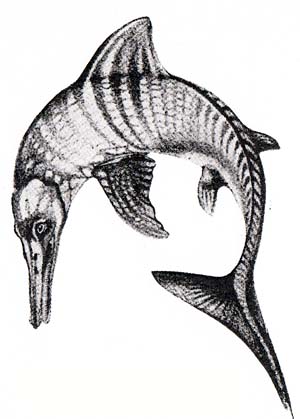

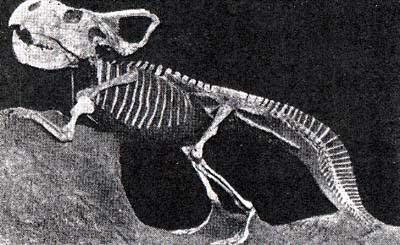

2.3 イクシオザウルスの話 top

爬虫類の体形はどの種類でも、大体が細長いか、あるいは紡錘形をしているのが普通です。

ですから、海面で生活をするのにしましても、それほど困らないですんでいたことでしょう。

これは両棲類とともに、古生代の初めころに、魚類から進化してきたおかげだといってもよいでしょう。

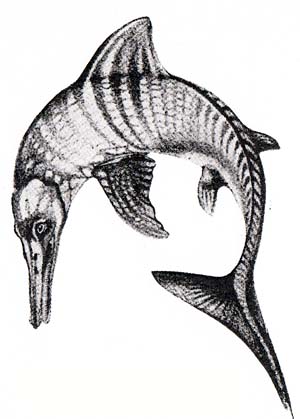

そういうわけで、それぞれのものが海への里帰りをめざして、海岸へとやってきたとき、もっとも得意ぜんとして、わが世の春をうたっていたのは、イクシオザウルスの一族でした。

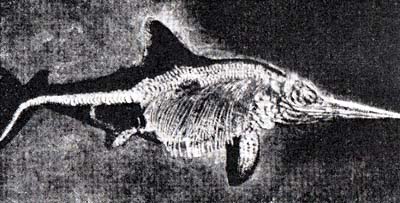

この爬虫類には、たくさんな種類がありますが、ワルテンベルクのホルツメーデンで発掘され、現在アメリカ博物館に保存されている、イクシオザウルスの標品でみますと、外形は全くメカジキかオカジキのような魚類の形をしているのです。

元々、陸で生活していたものか、ここまで変ってくるのには、並大抵のことではなかったでしょう。

前後の足がはい歩きの形から、ヒレのようなものに進んでゆくのには、ちょっとくらいの年月では、変化するものではありません。

だからいくら魚の形になりきったイクシオザウルスだからといって、すぐに陸から沖合に出ていった動物ときめてしまうことはできないのです。

おもしろいことには、ホルツメーデンで発見されたものの中に、メスの化石がありました。

くわしく調べてみますとこのメスの化石は、七頭の子供をおなかの中にもったまま、化石になっていたのでした。

つまりイクシオザウルスは、普通の爬虫類のように、卵を生んで子供にするのではなく、胎児として子供を生む動物であることがわかりました。

今のウミヘビ類に、このようなものがあります。 |

中生代ジュラ紀に活躍していた

魚のような爬虫類イクシオザウルス

|

ご承知のようにウミガメ類は、普段は遠く外洋でくらしていますが、お産をする段になりますと浜辺にやってきて、砂地をほって卵をうみ落してゆきます。

イクシオザウルスが、自分のおなかの中で、世の中に出ても、けっこう一人前のくらしができるようになるまで、充分子供たちをそだてているありさまは、ウミガメ類のような、二重生活をしたくないからでしょう。

したがって、このような、めんどうがなくなると、安心して海岸からはなれて、遠出をすることもできるわけになります。

こうしたことからしてイクシオザツルスは、地球の北の端から南の端に至るまでの海を、ゆうゆうと泳ぎまわって、常に外出をして移動してゆきました。

しかしいかなる場合でも、つつしまなければならない大切なことは、分にすぎたおごりたかぶった生活に、うきみをやつしては、ならないということです。

イクシオザウルスも、最初のうちは、自分たちの身のほどをしって、つつしみぶかく生活していましたが、そのうちにおいしいものや、柔らかいものだけをあさって、食べ歩くくせがついてしまいました。

そうなると、まず第一に変ってくるのが、口部の形やその働きぶりでした。

そしてそれは、なによりも先に歯の強さに現れ、形の変化に影響を及ぼすようになってきました。

アメリカの、ワイオミング地方の白亜紀にすんでいた、バプタノドンといわれているイクシオザウルスには、こうしたことから、ほとんど歯が退化してしまい、中にはすでにその幾本かが、失われてしまったものもいました。

こうなってきますと、口部はマカジキ類のように、くちばしように突出していても、うまいこと餌をとることができなくなります。

よしんば、餌がとれたにしても、その範囲が、かぎられてしまいます。

そのまま、自然界のようすが、素直に、もちつづけてゆけたら、不幸はやってこないはずなのですが、生物の生きる道は、いつの世でも、平坦ではありません。

かならず、良いことのすぐ次には、悪いことがまちかまえています。

海があれたり潮の流れのぐあいや温炭の変化などで、自分の思う存分に餌がとれなくなってきますと、結局は飢死にをするか、さもなければ、体が弱ってきます。

そうしますと、そこをつけねらって、より強い肉食の爬虫類に、食われてしまうことになりましょう。

こうして、ついに、この種のイクシオザウルスは、滅びてしまいました。 |

イクシオザウルスの骨格

一家総出でこれから外海に出かけようとしているイクシオザウルスたち

|

|

ものすごい自然界、右の端の大きい爬虫類はブロントサウルス、中央上はトリケラトプス

|

2.4 プレシオサウルス類 top

|

魚をおっかけているプレシオザウルス

|

餌をとらえたエラスモザウルス

|

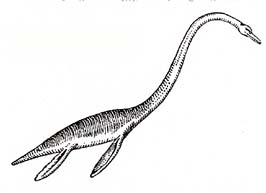

北イタリアの三畳紀の終り頃に、半分ほどトカゲのような形をした、ラリオザウルスという爬虫類が、水中生活にいそしんでいました。

この動物の足はまだ陸上をはい歩くのに、都合のよいようなかっこうをしていて、水中でのくらしに充分なれていませんでした。

ところがジュラ紀になると、足の櫂(かい)状進化が、素直に進んでゆきました。

イギリスで発見されたクリプトタレイダスとよばれているプレシオサウルスは、前後の足の中指の骨の数がたくさんになって、その各々のものの形が、かい状に変ってきています。が、この場合、指はあくまでも、五本のままなのです。

そこに、この種の動物にみる進化の微妙さがあると思われます。

プレシオサウルスは、このかい状になった前後の足を、左右と前後をたがいちがいに、そしてまたある時には、いっせいに動かして、水中生活をしていたのでした。 |

首の長いプレシオサウルス

|

この爬虫類は、イクシオザウルス類とは、少し違っていて、体の形が、マンドリンの胴体をみるように、ずんぐりとしていて、ふくらみかげんになり、尾が短かくなっていました。

この類には、首が異常に発達して長くなったエラスモザウルスと反対に、首がぐんとつまってペンギンの首をみるように、短かくなっている、トリナクロメリオンのようなものがあります。

首が長いものでは餌を捕まえるのに、都合のよいときもあったようですが、時によると長い首が邪魔になって、早めに泳ぐことは、できなかったでしょう。

首の短かいものでは、機敏に活動することはできたでしょうが、追っかけることに、多くの精力を使いつくして、

それほど、餌にありつけなかったのではあるまいか、と考えられています。

このようなプレシオサウルスは、白亜紀のころ、アメリカ大陸にひらけていた内海で、さかんに活躍していました。

が、元来が外洋性のもののようにいわれています。

2.5 乱暴者のモササウルス類 top

中生代の一番おしまいの白亜紀のころ、北ヨーロッパの海から、北アメリカの海にかけて、さかんにあばれまわっていた海の王者に、チロザウルスが代表しているモササウルスという爬虫類がありました。

ひとり、地球の北半の海だけではなく、時にはニュージーランドの近海までも出て行って、猛烈に魚群を追っかけていたのでした。

図でもおわかりになるように、この動物は海の大トカゲといわれているものです。

捕まえた魚が、するりと逃げ出さないように、するどく歯がまかっているのが特長です。

頭は長いが首は短かく、口のきれこみははなはだ強い方でした。

体はやや円筒状になっていて長く、尾はヒレのように発達していました。

前後の足はヒレ状になっていますが、この動物の前進は、主に体を左右にゆり動かして、水をはねるようにして進んでいたようです。

だからすばやく体を動かして前進する時には、猛烈に潮をはねあげ、体を海面につきだしていたことでしょう。 |

中生代白亜紀の終りにアメリカにすんでいた

モササウルス、体畏が30フィートもあった

|

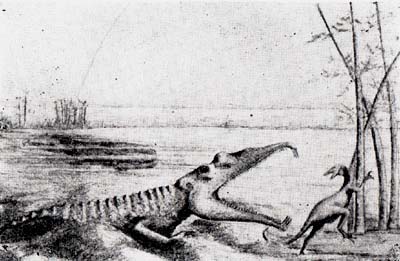

2.6 ワニの歴史 top

|

ワニにちかい爬虫類が小さいダレザウルをとらえようとしている

中生代三畳紀の光景

|

陸にはいあがったワニのむれ

|

ワニは現在生きている爬虫類としては、一番大形で恐い種類です。

今から、三百万年ほど前には、台湾にもすんでいました。

日本には、野生のものは、昔からおりませんでした。

しかし、どこの動物園にも、かわれていますのでワニをしらない人は、ないほどです。

ことに近頃は、温泉を利用して、日本内地で、さかんにワニを飼っている人があります。丈夫で、美しい皮をとるためです。

さてこのワニは、一体、いつごろ、何から進化したものでしょうか。

元の元をただしてみますと、それは古生代の昔に、さかのぼらねばならないことになります。 |

やわらかい泥の面に跡づけられた大爬虫の足跡

歩いたままの状態で化石したもの

|

が、ワニらしい動物となって、この地上に現れましたのは、中生代ジュラ紀のゲエオザウルスではあるまいかと、思われます。

このワニは海産種ですが、体は細長く、口は細長く突出していて丈夫な、鋭い歯を備えていました。

前後の足は、ともにやや短かく(ただし後足は前足よりは少しく長い)、長い尾にはヒレ状の付加物がついていました。

もっぱら、ヒレ状になった前足で、水中を泳ぎまわっていたようですが、後の足も、長めなかい状をしていたと思われますので、水中では、前後の足で、たくみに泳いでいたと、みるのかよいでしょう。

ワニには、体の表に、ヒフから変化した角質のウロコがあって、その下に骨質の小さい板がついて、よろいのようなありさまになっています。

このような装甲は、中生代の大昔からも、そのあるものは、すでにこのような準備を整えていたことでしょう。

しかしこんな装甲は、海産や沼産のものには、いらなかったはずですから、ワニが河ずまいをするようになったときから、急に身につけたよろいだとみるのがよいと思います。

ジュラ紀の中頃にテレオザウルスという背と腹に、よろいをつけた爬虫類が現れています。

この動物は、インドに現在すんでいるガーリアルに、大変、よく似ているといわれています。

中生代以後は、各地に、今日のワニに近いものが現れ、ついで、しだいに世界の各所に分布するようになりました。

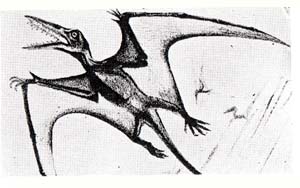

2.7 空をかけていた爬虫類 top

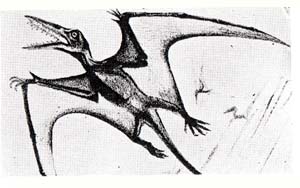

|

中生代ジュラ紀の空をものすごい口ぱしと長い尾をもって

飛んでいた爬虫類ランホリンクス

|

中生代ジュラ紀の空をかけまわっていた爬虫類ランホリンクス

(下側から見た場合)

|

陸上を走ったり、水中をあばれまわったりして地球の歴史の上に、特色のある大爬虫類時代をつくりだしたこれらの爬虫類の中には、陸や水だけの生活にあきたらないで、今度は空をかけめぐって、新しい生活の道を切り開いたものがありました。

このようなものを私たちは、プテロザウルス類とよんでいます。

これらの爬虫類は、鳥のように、低いと頃からとぴたって、はねをうちふりながら、ゆうゆうと空の旅をつづけていたわけではありません。

ちょうど今日のグライダーのように、ただ空にういて、空をすべって、かけめぐっていたものでした。

もちろん、時には、広い羽を、形づくっていた、肉性の翼をうちふって、大きく風をきってとんでいたこともあったかもしれません。

がそれは、プテロザウルス、本来のとびかたとはいえません。

この爬虫類は、多くの場合、高い岩山の上や、立木のいただきあたりから、ヒョイととびおりては、上手に空をすべっていたのに相違ありません。

はねのひろがりが非常にひろく、その上、プテラノドンのようなものでは、頭が長く後方に突出して、ヒレのようなものに変っているものがありました。

いうまでもなくこの突出物は、進行の方向をきめる舵(かじ)の類であったと溽えてよいでしょう。

プテロザウルス類中でも、体の小さいものは、スズメほどしかありませんでした。

たとえば、プテロダクチルス・スペクタビリスなどがそれです。

が、プテラノドンになりますとコンドルの二〜三倍ほどの大きさでした。

このような空をかける爬虫類は、一体に身が軽いのが特色です。

そしてその上、骨が薄くできていて管状になっており、かつ、骨の中には空気がいっぱいに入っていました。

だから、空をかけるのに、どんなに軽快であったかが、わかりましょう。

これらの、空とぶ爬虫類は、山の中や森林中でくらしていたのではなかったようです。

なぜかと申しますと、外洋性の海の爬虫類であるモササウルスの化石と一緒に、海の堆積層の中に化石が残されています。

これはいうまでもなくプテロザウルス類が、多くの場合には海岸もしくは海洋性のものとして、常に海の上を飛んでくらしていたことを、物語っているとみることができましょう。

だからこの動物の餌は、海のなかの魚介類であったとみなければなりません。

昼でも夜でも、時におかまいなく、いつでもとんでいたのか、それとも昼と夜とに、活動のときがかぎられていたのか、そういうことは、まだよく調べられていません。

しかし、この爬虫類の体の仕組と生活の仕方が、ともすると、鳥よりはコウモリに似ている点が多いようですから、夕方や朝方などが、活動のしよいときではなかったろうかと思われます。

さぞかし日暮れどきの、夕なぎの空をかすめて、大勢のものが、海面すれすれにとんでいたながめは、壮観だったことでしょう。

2.8 木登りの好きな爬虫類 top

ヘビやカナヘビのようなものは、どういうわけか、木登りが好きです。

高いところが大好きなので、木に登ることもありましょう。

あるときはまた、木の上に、餌になる動物がすんでいるので、それを捕まえに、登っていることもあるのに相違ありません。

ところがジュラ紀の終り頃から白亜紀にかけて、イギリスにすんでいたヒプシロホドンは、多くの場合にいつも木登りをして、くらしていたようでした。

身長は約一メートル半ほどのものだったといわれています。

この爬虫類の一番の強みは、足の大腿骨が、けい骨よりは短かく、その上前後の足の指が、ものをつかむのにやや都合がよく、はたらくことのできる点だったといえましょう。

そうでもしないと、太い木にはなかなか、のぼれなかったはずですから……。

樹上の小さい昆虫くらいは、とって食べていたかもしれませんが、草食(果実などを食べていたようです)が主であったようですから、そういう点では、木の上の生活は、とても楽であったかもしれません、

地上では、主に岩石の多いところでくらしていたらしく思われます。 |

木登りの好きだった爬虫類

|

3 進化する爬虫類 top

3.1 日本の大爬虫類

日本もしくは日本の近くの土地には、このような中生代の大爬虫類が、すんでいなかったろうかという質問を、私はよく人からうけることがあります。

簡単にご返事を申しあげますと、残念ながら日本には、陸にすむ大爬虫類の化石は、現状では何一つとして発見されていません。

つまり陸にすむ大爬虫類は、中生代の日本には、すんでいなかったということになるのです。

その理由は、当時の日本はまだその大部分が海の中にあって、わずかな陸地が島の形で存在していたのにすぎなかったからです。

満州のシベリアに近いアムール河のふちでは、かって、マッジュロザウルスの遺骸が発見されたことがありました。

現在この化石は、ソ連のレニングラード博物館に保存されているはずです。

それから、かって日本の領地であったころのカラフトの川上炭坑のアンモナイトのふくまれている、白亜紀末の地層から、かなり見事な陸にすむ爬虫類の化石骨が、発見されたことがありました。

なくなられた長尾博士は、これに、ニッポノザウルス・サハリネンシスの名をつけられました。

このような資料によってみますと、白亜紀の終り頃にはカラフトや満州の北の方も、大爬虫類がすめるほどの暖かい土地であったことがわかりました。

地質学や化石を調べる古生物学などが、最近かなり進んでまいりました。

その結果、いままであまりよくわかっていなかった事柄が、次々としれてくるようになりました。

最近、日本にも、海にすんでいた大爬虫類の遺骸が、化石になって残されていた、という話をきいています。

これがもしも本当だとしますと、海の大爬虫類がその頃、日本の近海でも活躍していたことを、事実として認めなければならないということになりましょう。

しかし今のところ、まだ充分に研究されつくしているわけではありませんから、決定は将来の調査にまたねばならないように思います。

3.2 ゴビ砂漠の化石

top

|

ゴビの砂漠で化石を蜴るアメリカ中央アジア探険隊の人々

|

ゴピのさぱくて発掘されたダイノザウルスの卵

ゴピのさぱくで爬虫類の卵を掘るアメリカ中央アジア探険隊

|

モンゴルと申しあげるよりも「ゴビの砂漠」とお話した方が、わかりよいかもしれません。

それほどここは、ひどい砂原になっていて、今日では人の住める土地ではなくなりました。

しかし、今から約百万年以前の昔には、まだそれほどかわききった砂原ではなかったのです。

さらに、それ以前にさかのぼりますと、熱帯地にすんでいるゾウやサイなどが、多組集っていました。

沼地の付近の樹木のよく茂ったところでなければ、すんでいないような動物が、多かったということは、結局その頃のその近傍の環境が、今のアフリカのジャングルを想わせるような、ものであったと考えなければなりません。

もとをただしてみますと、今から数千万年も前の大昔には、ゴビの砂漠地帯はようやく、潮の引きかかっていた海辺でした。 |

だからそれ以前には、満々と潮の満ちていた海原であったことがおわかりになるでしょう。

それが中世代の白亜紀の初め頃(今から約七千年前)には、ともかくも湿地から大森林地谷に発展してていて、そこには、陸ずまいの爬虫類や、沼につかってくらしていたダイノザウルなどが、多数すまっていました。

しかし、最初にこの地方にすまっていたのは、イグアノドンの原始型と考えられているプロトイグアノドンでした。

この爬虫類と同じころに、草食性ダイノザウルのゾーロポーダもすんでいたようですが、くわしいことはまだわかっていないようです。

まもなくジプロドクスようのソーロポーダが現れ、さらに急に賑やかになって、プロデイノドンやプシタッコザウルスなど、さまよっていました。

ジプロドクスようのソーロポーダは、アジア特産のアジアトザウルスとなって、あの大きい体を森林中の沼地にひたして、時々水面からモンゴルの空をながめていました。

それからしばらくの間は、ダイノザウルの姿はうすらいでいましたか、白亜紀の中頃以降になりますと、イグアノドントのほかに、ダチョダイノソアのスールチオミムスが現れ、獰猛なデイノドントなどもいました。

いよいよ中生代も終り近くになってきました。

世界のどこでもがそうであったように、モンゴルにもたくさんな爬虫類が現れました。

もっとも特色のあったものは、チャドクタで発見されたプロトケラトプスの仲間であったことでしょう。

ここではまた、卵の化石がたくさん発見されております。

おそらくプロトケラトプスの卵ではあるまいかともいわれていますが、くわしいことはわかっていません。

親の遺骸だけではなく、こうして、それらの卵の化石なども残っていたことは、学問上の大発見であったといえましょう。

そのほかには、オビラプトール、ベロキラプトール、ザウロルニトイデスなどとよばれているものの化石骨片が、発見されています。

こうして、中生代末のモンゴルは、賑やかな爬虫類王国であったことがしれてきました。

このようにゴビの砂漠が大昔には、大爬虫類のすみよい天地であったことを、はっきりとさせたのは、アメリカの中央アジア探検隊の、大きな功績でした。 |

プロトケラトプスの親子が歩いていた6千万年前のゴピの砂漠

ゴピの砂漠で発掘された爬虫類プロトケラトプス

|

|

中生代白亜紀のころモンゴルのゴピの砂漠を歩いていた

やや小形のダイノザウル(プロトケラトプス)のすがた

|

アメリカでは、一九二二年の第一回の探検以来四度、都合五回にわたって、あらゆる苦労とたたかいながら、外モンゴルの調査をなしとげました。

おかげでそれまでは、世界の人たちからは不毛の土地として、かえりみられなかったゴピの砂漠が、大昔には今日とは全く違ったよい土地として生き物たちにとっては楽しい天国であったことが、わかってきました。

さらに、ひとり中生代の大爬虫類だけではなく、それにつづいての第三紀時代が、これまたすばらしい生き物の楽園であったことも、しれてきました。

人類のふるさとが、アジアのどこかであろうという想像も、こうした結果からみちびかれてきたことをおもいますと、アメリカ探検隊のなしとげた仕事が、どんなに大きな功績であったかがさっせられるではありませんか。 |

爬虫類の歴史に明るい

ウィリアム・シーレ氏

|

3.3 爬虫類から鳥へ top

|

中生代ジュラ紀の風景

|

飛ぶことの練習をはじめた始祖鳥

|

空をかける爬虫類が、中生代の末に、すでに現れていたことは、前の章でお話いたしました。

この空を飛ぶ爬虫類の・プテロザウルス類は、コウモリによく似た動物として、肉質の翼をもっていて、単に空をすべって、用をたしていたのに、すぎませんでした。

したがって、鳥のように空をかけながらも、空を飛ぶのに必要な筋肉の発達が、はなはだにぶかったのです。

そのために、コウモリのようなけだものにも進化せず、といって鳥にもなれないで、とうとう空を飛ぶ爬虫類として、一生を終ってしまいました。

だから、鳥のおこり初めは、プテロザウルスとは少しの関係もなかったことになります。

そこで、どういうものから空を自由に飛ぶことのできる鳥が進化してきたのであるかを、研究してみることにいたしましょう。

鳥の祖先である生物は二畳紀には、同時にまたワニ類ダイノザウル、ゾールポーダなどの祖先でもありました。

ところが時代がかわって中生代になると、その最初の三畳紀に、後足でたって活動することのできる、二足の卜カゲようのダイノザウルが、方々にすまうことになりました。

このような爬虫類は、いたって気がやさしいために強いものから、おされがちになっていました。

ある日、岩山の上においつめられた仲間たちは、もうそれ以上はどうにもしようがありませんでしたので、途方にくれてしまいました。

いよいよ、せっぱつまってみますと、あんがい安直に、生きる道が開けてきそうでした。

ほかのこわい爬虫類に、捕まりそうになったら、岩山のてっぺんや樹の上から、とびおりることでした。

このようにいくどか、とびおりることを練習しているうちに、尻尾はだんだんに短かくなってきました。

そして物を捕まえることに都合よくできていた手は、いつのまにかしだいに指が退化し、翼としての原型がととのってきました。

ここまで進化してきますと、翼を動かすことに必要な筋肉がドンドン発達してきますし、とびおりては空をかけめぐっていた実地訓練も大いに効をおさめて、ここにとにかく少しでも飛べる鳥の遠い祖先が、成立するだんどりになりました。

一度このような特別なわざと特長のある仕組の体になりますと、それからさきは練習しだいで、ドンドン飛ぶことができるようになっていったことでしょう。

と、申しましても、ごく初めの頃は、高い枝から低い枝へと、飛び移ることぐらいがやっとのことだったでしょうから、現在生活している、ムササビ類のように前後のあしを思いきりのばし、かつひろげ、尾をたてるようにのばしきっていたのに、相違ありません。

したがって最初に鳥として現れたものは、後足にもはねのはえた、いわゆる四翼のものであり、尾にもずらりとはねをはやした姿であったと、考えてよいでしょう。

それが後に、はねを動かす筋肉のいちじるしい発達からして、前のはねを特別に大きくひろげて強くうちふると、後のはねを必要としないことがわかり、それから後には後のはねは退化して、もっぱら足として使われるようになったらしい、ということです。

|

中生代ジュラ紀の林の中で生れた始祖鳥アルケオルプテリクス

|

始祖鳥の頭

|

始祖鳥(しそちょう)といわれている、ジュラ紀のアルケオプテリクスなどは、この二つの翼の鳥でした。

この学説にたいしては、もちろんきびしい反対論もあるようです。

しかし、初期の化石の鳥のまたのところに、大きいはねが若干みられる点からみますと、鳥は最初は四つの翼であったとするのがよいようで 最初の鳥はまだ歯をもっていました。

なかなかするどく、とがった歯でした。

が、鳥の食べ物が、柔らかい虫類や若葉のようなものに、しだいにかわってゆくのにつれ、歯は不必要な道具になって、だんだんに、失われてしまいました。

現在私たちのみることのできる鳥の中にはダチョウやヒクイドリのように、太い長い足だけで、陸上をかけまわっていて飛べないものがあります。

このような鳥は、一度は飛べる鳥になったのですが、その後のくらし方で、飛ぶことを忘れて、走り歩きの方だけ勉強した、特別な鳥であったかもしれません。

しかし、爬虫類から鳥への進化が、徐々につづけられていたころ、ダチョウのような形のダイノザウルが、いたことを忘れてしまってはなりません。

それらの間には何かしら、それぞれのつながりをもっていたのではなかったろうかという考えが浮んでくるからです。

それからまた、ペンギンの翼がヒレようをしているのも、あるいはまた、水鳥の水かきの発達した足の仕組なども、かっての日、水中でくらしていた、大昔の爬虫類のそれらを想わせるものがあることも注意しなければなりません。

白亜紀の終り近くに現れた鳥に、ヘスペロルニスというのがありました。

この鳥は、まだ鋭い内まがりの歯をたくさんに備えていました。

そして、体は爬虫類の体を思わせるような、紡錘形をしていて足に水かきをもち、完全な水鳥として生活していました。

高さが六フィートもあったといわれていますから、その大きさのほどが、察せられることでしょう。

北アメリカにすんでいた、大爬虫類時代の鳥ですが、それがいろいろな点で、今の「アピ」に、よく似ていることは、興味がふかいといえましょう。

ヘスペロルニスの体が、非常に大きかったことは、沖合はるかに出ていっても、楽に生活ができるように仕組まれていた事実を、見逃してはなりません。

そのほか、カモメににたすがたのイクチオルニス(カンザスの白亜紀の終り)も、ずいぶん鋭い歯をもって魚をあさっていました。

こうして、鳥類は、割合に早く進化して、つぎの第三紀へと、移っていったものでした。

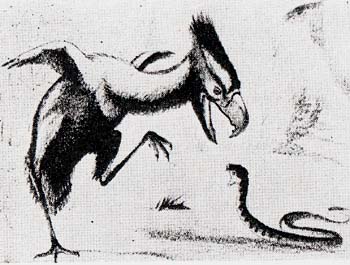

第三紀の中新世の鳥で、南アメリカのパタゴニアにいたホロラコスは、体が六フィートもあって、野のヒツジを追っかけたり、ヘビと格闘したりするほどの、鳥とは思われないような、ものすごい鳥でした。 |

中生代白亜紀のアヒルのようなヘスペロルニス

第三紀の中新世にいた獰猛なホロラコスという鳥

|

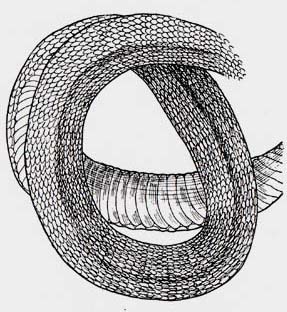

3.4 ヘビの発達 top

|

大爬虫類の子孫であるヘピ

|

ヘビは自分の体よりも大きい動物を丸ごとのみこんでしまう

|

ヘピは元々、熱帯から亜熱帯地に多いものですが、シベリアマムシのように、シベリアからモンゴル、それから朝鮮では白頭山の近くで採集されているものもあります。

今日のヘビは、そのどれもが足をもっておりません。

しかし、ウワバミの類には、しばしば、足をもったものが捕えられています。

現在これらの足を使って、動いているというわけではありませんが、足のないヘビに足があるということがめずらしいのです。

足といっても、カナヘビのような足ではありません。

内まがりになった短かい爪のような足なのです。

が、こういう場合、ヘビの体を、解剖してみますと、大腿骨や、骨盤の名ごりが認められます。

現在では非常に、簡単な形の骨に変ってきていますが、足で歩いていた大昔のことをおもいますと、ゾッと寒気のするおもいがします。

今のヘビは、腹のうろこが、起きたり寝たりしますのでそれで歩行ができるようになっているのです。

もっとくわしく申しますと、ヘビの肋骨には胸骨がついていません。

肋骨のさきにはじんたいがついていて、これがすぐに腹のうろこに接していますので、肋骨が前後に動くたびに、腹のうろこも動いて、歩くことができるのです。

ヘビは体が縄のように長いものですから、内臓のようすも普通の動物とはかなり違っています。

たとえば、ヘビの肺の形などを、とりあげてみても、大変興味のふかいものがあります。

ヘビには、左側に肺がなくなっているものが多いのです。

しかも、右側の肺は、うすい袋になっていて、細長い形をしています。

その上、息をするのに直接役立っているのは、前の方の半分だけで、残りの後の半分は、単に空気をためているのにすぎません。

こういうことを考えてみますと、もとからこんな窮屈な内臓ではなかったはずだと考えられます。

そうしますとヘビの体も、ほかの爬虫類のように、大昔はずんぐりとした太いものであったかもしれません。

ところが白亜紀の終り頃に、アメリカにすんでいたパレオヒスというヘビは、もう立派に今日のヘビと同様に、長虫式(ながむししき)になっていますから、ヘビがここまで進化してくるまでには、相当の年月がすぎていたことを考えなければなりません。

中生代にすんでいた爬虫類の中には、いかにもヘビを思わせるような、細長い体のものがいました。

たとえばジェラ紀のワニ類と関係のあるゲオザウルスや、白亜紀末のチロザウルスのようなものがそれです。

が、これらがどの点まで、ヘビとつながりをもっていたかが間題でしょう。

ヘビの中には、水中でくらしているものがあります。ウミヘビ科のものかその類です。

これらのウミヘビは、海岸に近いところにすんでいて、小さい魚類を餌にして、生きているようです。

日本の場合には、すべて南海の産となっています。

ヘビは、陸のどの種類でも、すぐに水につかっても、泳げます。

こういう点を考えてみますと、大昔にあっては多くのヘビは、池中もしくは水に縁の近いところでくらしていたことと想像しなければなりません。 |

中生代白亜紀のヘピ、パレオヒス

|

したがって大爬虫類時代には、パレオヒスのような、陸ずまいのものばかりではなく、水棲のものが相当に生存していたと考えることができましょう。

今のヘビを研究されている学者の中には、足をもっているヘピには、後足だけで前足がないのをふしぎがっている人があるようです。

これまで私は、中生代の爬虫類について、いろいろなことをお話してまいりました。

が、それらの多くのものが、きちんと四つ足で、歩いていた少数のものをのぞけば、そのほかの爬虫類は、そのほとんどすべてが、後足にくらべると前足は退化型のものばかりでした。

この理由によってみますと、後にヘビになった動物は、どの種類よりも早めに、前足か退化していた種類と考えねばなりません。

結局、早く失われてしまった前足は、その後もその跡形すら、のこさないまでに変ってしまったことでしょう。

そのために、ずっと後まで、まだ体についていた後足の方が、でやすいのだと思われます。

こう考えてきますと、ヘビが足を失っていった順序とその理由が、だんだんにわかってくるような気がします。

ヘビの中には、人間の生活にとって非常に役にたつものと、そうでないものとがあります。

直接に有益でなくとも、間接に、人間のくらしのためになっているよいヘビもあります。

恐ろしいのは毒をもっているヘビです。日本内地では、マムシがその旗頭といえましょう。

山歩きをしなければ、研究を進めることのできない私たちの立場からしますと、マムシのために神経をすりへらすことは、実におびただしいものがあります。

何とかしてこのような恐ろしいヘビをなくして、自由に愉快に山歩きができないものかと、私はいつも思うのです。

|

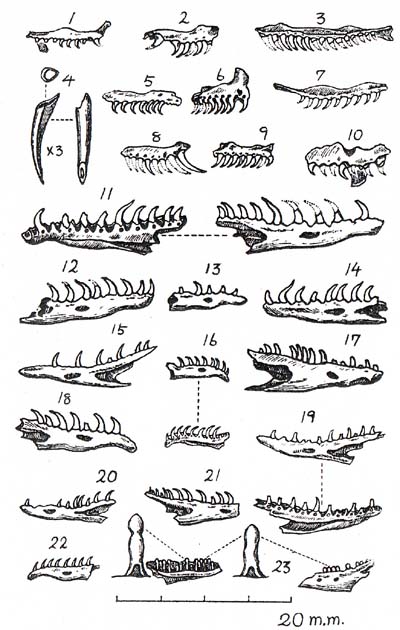

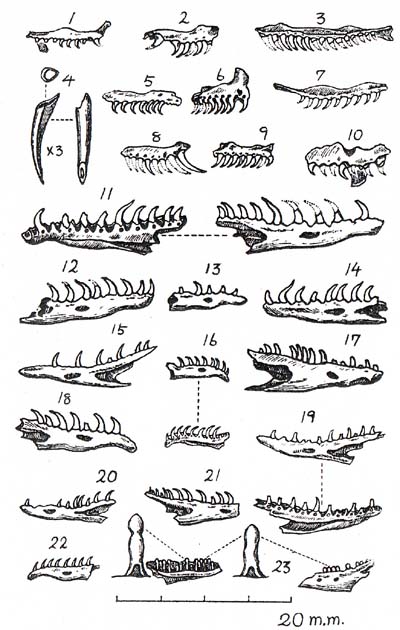

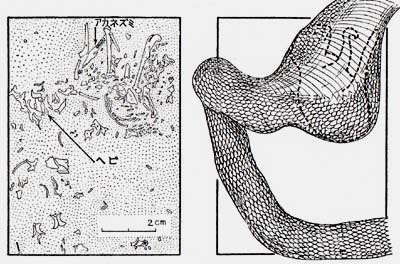

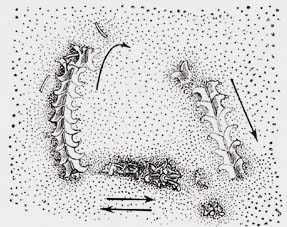

栃木県タカノス沢の洞穴から掘りだされたヘピの化石。

上あごの骨の一部(1〜10)アオダイショウの下あごの骨(11)、

シマヘビ(12,14, 15, 17, 18, 19, 20, 21)、ヤマカガシ(16, 22)、

トカゲの下あごの骨(23)

|

ヘピの化石をおおく産する栃木県タカノス沢の洞穴入口

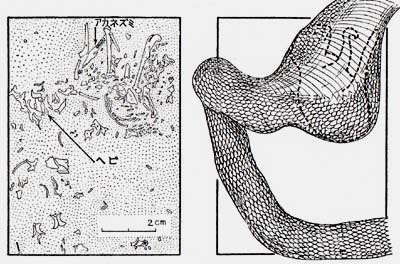

アカネズミの子供をのんだまま化石していたヘピ(左)とその復原

|

|

|

|

|

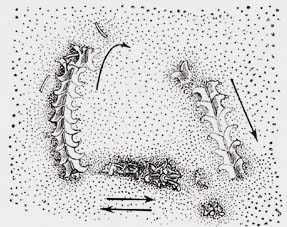

とぐろをまいたまま化石していたヘピの化石(左)と、それをもとにしてつくった復原図(右)

(栃木県タカノス沢の洞穴より発見) |

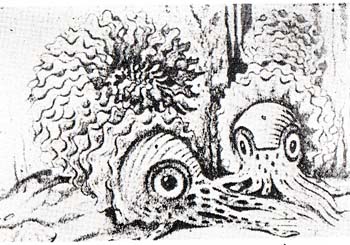

3.5 アンモナイトの世界 top

|

アンモナイトの生活のありさま(シーレ氏による)

|

餌にしがみついているアンモナイト

|

古生代の末頃から、暖かい気俟にめぐまれて、四つのエラをもったカイの仲間のアンモナイトが、世界の各地で栄えだしていました。

それが中生代になって、陸に海にそして空にと、爬虫類が非常な勢いではびこっていたころ、海岸に近いあさい海の底では、ほかのものに負けない気をだして、カイにしては活動の達者な巻ガイ類が、さかんに泳ぎまわっていました。

古生代のアンモナイトの、立派に育ったすばらしい生活ぶりだったのです。

この動物は現在、東南アジアの海からインド洋あたりにすんでいる、オオムガイの砠先にあたるカイです。

二つのエラをもっているタコなどとは、割合に親戚づきあいの間にある身分です。

今のオオムガイの生活を元にして考えてみますと、大昔のアンモナイトも、カニやエビ、それから時には小魚などをとって、くらしていたことでしょう。

化石のアンモナイトの殻には、カイ殼が、もとからもっていた色合や艶は、残っておりません。

が、アンモナイが生きていた時には、きっとそのような色艶(いろつや)をもっていて、ひとしお、海の底ではきれいにみえていたことでしょう。

普段は海底をはいながら、移動していたと思われます。

そのような時には、今のマキガイ類と同じように、カイ殼を背中に背負うように斜めに立てて、はっていたことでしょう。

ところがこのカイは、大変なきまぐれものですから、時によるとフラフラと、とびあるきたくなっていたようです。

そうなりますと、はうときとは違って、カイ殼を前にむけて、足をうしろの方にだし、この数の多い足を、ゆり動かしては、前進して行ったらしいのです。

長いこと海の中を泳ぐことは、所詮むりでしたろうから、少し行ってはたちどまり、またとび出すといった調子であったことでしょう。

こうして長い中生代ののどかな海を、わがもの顔にくらしの舞台にしていたわけですから、時期と土地とにしたがって、いろいろな形のものが、生まれてきました。

最初はそのどれもが、きちんとつつましやかに殻をまいて、ととのったマキガイの姿をしていました。

が、生活になれてゆき、ときがたつのにつれて、様々な姿をするようになりました。

今、その一例を、次の五章の1.3項の図に示しておきましょう。

ごらんのように、同じ殻をまくのにしましても、殻全体が厚めに丸みをもつようにして曲げているものと、そうでないものとがあり、中にはまた巻いた殻をほどいて、筒になったりしているものがあります。

筒形ではあまり殺風景だというので、申しわけ的に尻尾の方だけを少し巻いて、マキガイらしいよそおいをみせていたものもありました。

そうかと思うと、わざわざ殼をよじってみたり、時には殼をことさらに、曲げたりしたものもありました。

また殼表に突出物をくっつけたり、ひだをつけたりしたものも、現れてきました。

殼口に、飾り物一つついていないと、貧乏をしているように見えて、恥かしいとでも思ったのでしょうか、スクロエンバキアやナルマスユテスという属のものは(そのほかにも、たくさんありますが)ここに、きわもの的の突出物を、ことさらあらわにくっつけていました。

今の若い方たちが、イヤリングを耳たぶにつけたり、花かざりをしたりするのに似て、おかしいというよりは、むしろ、いとおしい心地が、するではありませんか。

いちいち、中生代のアンモナイトの名前を書きあげると、よいように考えましたが、それは大変な仕事になりますので、ここではやめておくことにしましょう。

そのかわり、図をのせて、特長のあるものや、めずらしいものを、少しばかり、ならべておきました。

このようなアンモナイトは、世界のどこに産するものでも、大体、似通ったものばかりでした。

が、部分的にいくらかその土地での特殊な種類があったり、細かい点ではその短かい時期に、いろいろな変り方を示しています。

そのために、地層のできた時代をきめろのに、大変役にたちます。

だからこれまでにも、多くの学者が地層の年代をきめるために、アンモナイトの化石をていねいに採集して、ふかく研究してきたわけでした。

日本はその頃、その大部分の土地が、まだ海の底に沈んでおりました。

そのためにこの時代にできた海の地層の中に、割合に数多くのアンモナイトの化石が、蔵されております。

それらの中には、もちろん日本独特のものがないでもありませんが、おおめに見渡しますと、日本を中心としてインド、小アジア、シベリア、アメリカ大陸の太平洋岸の一地域のものと、大変近しい間柄のものを、たくさんにもっていることを発見することができます。

このような事実は、結局これらの地域の海のありさまが、それぞれ似ていたことを物語っていると考えてよいでしょう。

3.6 トリゴニアとイノケラムス top

こう申しあげただけでは何のことだが、おわかりにならない方が、多いことでしょう。

前のところでお話いたしましたアンモナイトも、カイ類であることには相違ありませんが、トリゴエアやイノケラムスは、中生代だけで死にたえた、めずらしい二枚ガイなのです。

二枚ガイは、左右に二つの殻をもったカイであることは、いまさら、こと新しく申しあげるまでもありません。

トリゴニアは、カイ殼の大体の形が、三角形をしていますので、人によるとこれを三角ガイとよんでいます。 |

三角貝トリゴニアの二種類

トリゴニア・コスタタ(左)と、トリゴニア・ヒットニイ

|

トリゴニアとアンモナイト

|

種類はいろいろありますが、カイ殼の表面に太い筋が、うねになって幾筋も走っているのが目につきます。

そしてこのカイの歯は、非常に頑丈で大きいのが、特色です。

殼も厚くできています。

とにかく、どこもここも、頑丈、一点張りであったところに、時代の動きをしることができて、おもしろいと思います。

つまり敵が多くて、物騒千番な世の中でしたので、身を守るためには、まず頑丈に殼をもうけることが、必要であったといえましょう。

イノケラムスの方は、トリゴニアと少し違って、カイ殼は丸みをもっていて、表面にあらい線をつけていました。

私たちが、化石をとりに行きまして、手にすることのできる標本は、多くの場合、カイ殼のあとかたばかりでした。

したがって、このカイの殼の厚みは、わからないことが多かったのです。

しかし、たくさんのものを取り扱ってみますと、割合に殼は頑丈にできているようです。

このようなカイは、おそらくその頃の砂地の海底にもぐって生活していたことでしょう。

近くの岩肌や土くれには、中生代特産のサンゴ類が、みごとに枝をはっていたことでしょう。

ウミユリもまた、あの細い茎をのばして、潮の流れにゆれあっていたでしょう。

泥地には、ウニやヒトデなども、はっていたのに相違ありません。

何といっても、中生代は陸上も海中も、それはそれはすみよい時代でした。

東京の近くで、トリゴニアのよい標本の産するところは、千葉県銚子の海岸でしょう。

この付近は、今から二、三十万年ほど前には、旧東京湾の入口にあたっていたところでした。

今日、トリゴニアの産する岩場は、その頃小さい島として東京湾の入口にうかんでいたことでしょう。

銚子においでになるおりがありましたら、一度はこの地を訪れて、中生代の大昔から、東京湾が鹿島灘の方に口をひらいていた二、三十万年前の昔のことなどを、次々に思いおこして、日本の土地の移り変わりを、忍ぼうではありませんか。

top

**************************************** |