|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

1 哺乳動物の抬頭 top

1.1 爬虫類から哺乳類へ

|

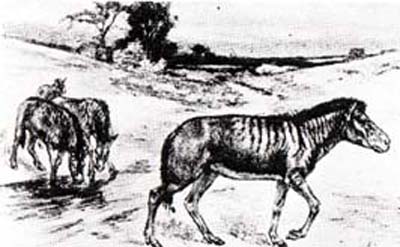

約200万年前メキシコの高原の谷間にいたリンコテリュウム

|

中生代三畳紀のけだものようの爬虫類キノグナタス

|

中生代の白亜紀の末といえば、あの大きな体をもてあますかのような恰好で、大爬虫類のもろもろのものが、のさばっていた時代でした。

当時、今の外モンゴルのゴビの砂漠は、今日とは全くようすが異っていて、すばらしく話題にとんだ熱帯国でありました。この熱帯的な原野は、もちろん、大形の爬虫類のまたとない、よいねぐらになっていましたが、一方ではまた、世に出るおりをねらっていた、けだものだもの隠れ家にもなっていました。

外モンゴルの探検をなしとげた、アメリカ自然臾博物館の諸学者によって、その頃、数種のけだものたちが、爬虫類の目をぬすんで、くらしていた証拠があげられたのも、この探検のたまものでした。

では、いきなりけだもの類が、地上に現れるようになったのかといえば、けっしてそんなに、簡単に話をかたづけるわけにはゆきません。

けだものとして、現れたその初めは、ゴビであったかもしれませんが、爬虫類から、そこにくるまでのいろいろな出来事は、熱帯アフリカが、これらの進化に対して、大きな寄与をしていることを、忘れ去ってはなりません。

と、申しますのは、哺乳動物に近い爬虫類が、かって、おびただしく、南アフリカの地にその遺体が発見されているからです。犬歯がオオカミようをしていることで知られている犬歯類(キノドント)と、歯の全体がけだもののような形をしている獣歯類(テリオドント)とが、それです。 |

アフリカにすんでいた

けだもののような爬虫類

|

これらの爬虫類は、その後どこで、どのような進化を繰返していったかが、はっきりしていませんが、アフリカからアジアの中央部にかけての土地が、そうしたいわれのある場所ではなかったろうかという想像は、充分もてると思います。

冷血の爬虫類が、どうして血の暖かい哺乳類に変って行ったのかということも、おもしろい研究課題だと思います。学者の話をうかがってみますと、四つの部屋の心臓が発達してきて、動脈と静脈とのグルグルめぐりが、完全にわかれて行われるようになったので、血が暖かくなってきたのだということです。

進化というものは、実にふしぎな気がいたします。そして、ごく原始的なけだもの類が、地上に現れましたのが中生代のジェラ紀だといわれています。

ここまで、けだもの類も発達してきますと、それからさきは、つまずかないかぎり、分化や進化は、わりあいに簡単に行われたと思われます。

その証拠に、中生代の末から、第三紀の初めにかけては、著しい速さで、分化が行われているように考えられるからです。

中生代の終りに、胎盤(おなかの子供の一部分が母体とつながっていて、養分をとっているところ、俗に、エナという)をもった、最初のけだものが現れて、それをもとにして、分化が進んでゆくことになります。

が、その最初の胎盤をもったけだものは、一体どんな姿のけだものだろうかということが、これまでにも、しばしば論議の種になってきました。

最近の学説によりますと、アフリカに産する、木登りのうまい食虫性のツパイア(いわゆる木登りシュリー)が、それに非常にちかい、けだもののように考えられています。

こうして、第三紀にはいると、けだものたちは、急に栄えてゆき、始新世の中頃から、第三紀の終りの頃までは、いわゆる、哺乳類時代といわれている、けだものの王国を、かたちづくるようになりました。

1.2 あたえられた最初の地 top

爬虫類の中に、けだものようのものが現れたのが、古生代末の二畳紀でありました。

その場所は、アフリカの南部地方であったので、人によると、アフリカがすべての哺乳動物のふるさとであったかのように、考えられているようです。

確かにある一面ではそれに相違はございません。が、その後、けだものたちが世界の各所で、うぷ声をあげているところからみますと、けだものだもの発生地を、アフリカだけに求めることは、できないように思います。

アフリカ以外で、アフリカと同じくらいの時代に、最初のけだものの遺骸の出ているところは、中央アジアを中心としての旧大陸と、アメリカなどです。

今日の地図を広げて見ただけですと、とびとびの島や大陸ですので、このような地理的の環境では、所詮、種子の分布が、できようはずがありません。 |

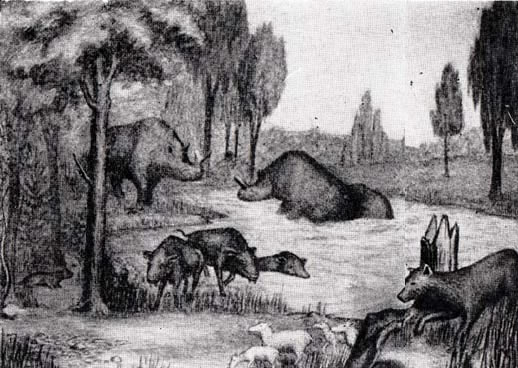

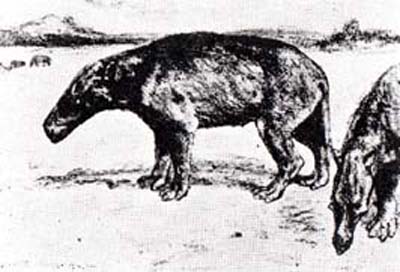

第三紀漸新世の終り頃はこんな風景だった

|

したがって、哺乳動物の種子のまかれたころには、そういう種子が分布するのに、具合のよいような風に世界の位置が整っていなければなりません。

こころみに爬虫類から哺乳動物への変り方が、日に日にすすめられていた古生代末の二畳紀のようすを、振り返ってみますと、大西洋の南の方に、南アメリカとアフリカをつないでいた、大きな陸の橋かあって、いわゆるゴンダワナ大陸をかたちづくっていました。

この大陸はさらに北東にのびて、ヨーロッパとアジアをふくみ、東北の位置で、北アメリ力につながっていました。

さすがに大森林をかたちづくっていた石炭紀の植物も、南極地方から吹きつけていた冷たい風にわざわいされて、ようやく死にたえてしまいました。

そのあとの野山には、新時代の植物である、針葉樹やソテツの類がはびこり、林をぬって新しい型の虫がとびまわっていました。

そしてそれらを求めて、薄暗いときには、両棲類や爬虫類が、昼間でも、大活躍をしていたのでした。

さらに、二畳紀の中頃には、北アメリカは、今日と同じように、ゴンダワナ大陸の西北の隅で、南アメリカと地つづきになっていました。

このありさまは、多少の違いはありましても、中生代にもちこされていました。

もっとも、中生代の末頃には、南北アメリカははなれてしまい、ヨーロッパからアジアに向っては、テーチス海の内海が発達しておりました。

そのためにアフリカは、南アメリカとくっついたまま、ゴンダワナ大陸をかたちづくっていたのでした。

しかし、いずれにしても、爬虫類から哺乳類への進化期には、ほとんどこれらの土地が、どこかで続いていました。

こう考えてきますと、けだものだもの種子が、あんがい早く、世界の各所にばらまかれていたことが、おわかりになることでしょう。

2 けだもの王国時代 top

2.1 ゾウの進化

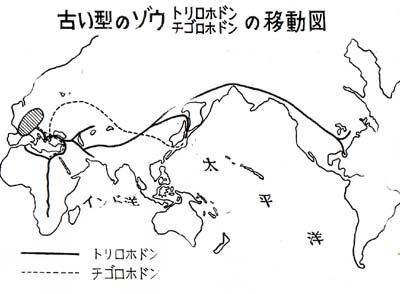

|

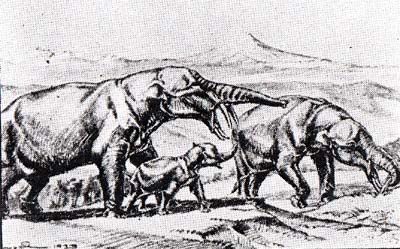

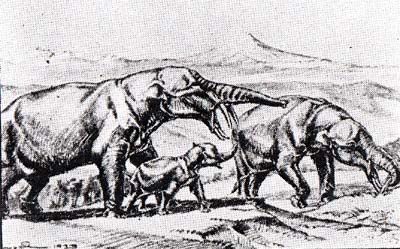

第三紀泓新世の北アフリカで遊んでいた

ゾウの祖先のメリテリュームたち

|

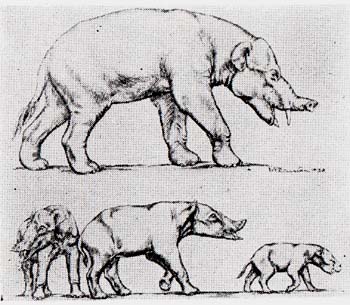

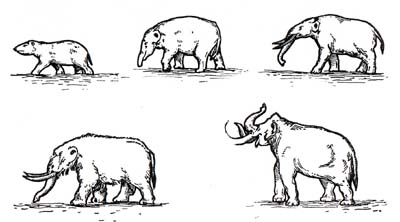

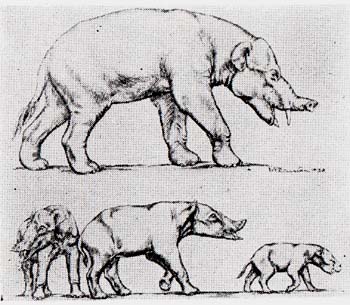

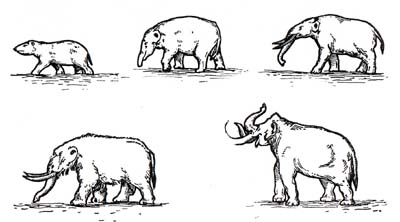

進化の道をひたはしりに歩きまわっていた初期のゾウたち三種。

下段の右端が、ゾウの祖先のメリテリュウム

|

世界に分布しているけだものは、大変な数にのぼっています。

それらのものには、それぞれがもっている歴史があるはずです。

しかし、その一つ一つをとりあげて申しあげていたのでは、大変な枚数を、ついやすことになります。

そこで、目につきやすくて、ふだん私だもの生活と、なんらかの関係のある動物について、少しばかり、その来歴をお話してみましょう。

ゾウの一番はじめの祖先は、メリーアリュウムといって、エジプトのナイル河のほとりで生まれました。

ご承知のようにここは、大変暑いところでしたが、ナイル河が流れていましたので、ゾウの祖先にとっては、すみよい土地でした。

河のほとりには、ゾウのすきな、柔らかい禾本科(かほんか)の植物か、いっぱい生えていましたので、食べ物には、とても恵まれていました。

ゾウは、水浴びのすきな動物ですから、乾いた野原よりはこのような水辺の方が、くらしよかったのに相違ありません。

今のゾウは鼻が大変長いのですが、メリテリュウムは、普通のけだものと同じように、鼻はちょっとも、長くはありませんでした。 |

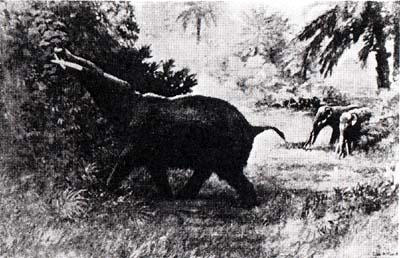

|

|

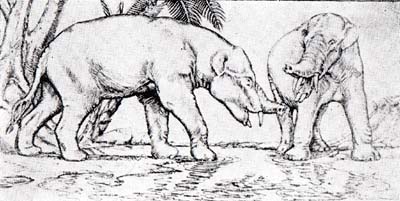

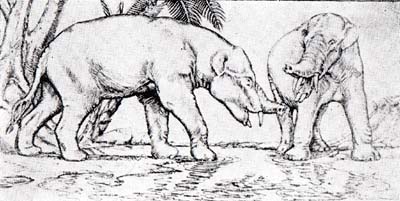

パレオマストドンというゾウの先祖の生活風景

|

第三紀漸新世のはじめ頃エジプトにいたゾウ、ヒオミアの生活

|

だから、水浴びをするのにも、体をざぶんと、河の水の中につけていたのです。

そのかわり泳ぐことは上手でした。

小馬ほどの体でしたから、ちょっと見ただけでは、だれもこれかあの鼻の長いゾウの祖先だとは、思わなかったことでしょう。

こうしてエジプトで、始新世の終りから漸新世(ぜんしんせい)の初め頃まで、くらしていましたが、パレオマストドンが、現れてくるようになったときには、メリテリュウムは死にたえてしまいました。

ゾウ特有のあの長い鼻は、メリテリュウムのつぎに現れたヒオミアの時代から、ポツボツ長くなりはじめました。

この頃になりますと、ゾウの仲間は、ヨーロッパやアジア、それから北アメリカなどに広がってゆき、その土地を中心として、それから著しい地域的の発達をするようになりました。

本家のアフリ力では、中新世にテトラベロドンだけがわびしく、くらしていたらしく思われます。

が、これとてもすばらしい発展期にはいらないうちに、アフリカからはなれて、北アメリカやユーラシア大陸に、根拠地を移してしまいました。

このようなことで、それから後、第四紀の洪積世になるまでは、アフリカにはゾウの姿を、あまりみかけない日が、続いていたのでした。

こうしてゾウたちは、ふるさとのアフリカをあとにして、世界の各所にすみついたわけでした。

が、何といっても、ゾウにとって、アジアはまたとない楽園でした。

ことに今の中央アジアから、南方はインドやビルマにかけての地域、北はゴビの砂漠から日本にかけての土地は、林もふかく沼なども多数あって、のんびりとくらすのに本当によいところでした。

実を申しますと中新世の頃は、世界の屋根といわれている中央アジアは、今のような高い山ばかりの、不毛な土地ではなかったのでした。

広い原っぱで、草木の育ちもよく、沼なども方々にあって、気候は暖かでした。

だからゾウばかりではなく、どの動物にとっても安住の地だったのです。

そのために一時は世界中の動物、ことにけだものたちが集ってきて、大変なにぎやかさでした。

さきほども申しましたようにここでは、土地が高まってきて、寒さがおそってくるまでは、ゾウの一族はがんばっていたようですが、それ以後は、主にヨーロッパと東部および東南部アジアにうつりすみ、そのあるもの(たとえばテトラベロドンのようなもの)は、旧大陸の北東部からベーリングの陸橋を渡ってはるばると、北アメリカ大陸へと移って行きました。

その途中、このテトラベロドンは、日本にも立ちよっていました。

テトラペロドンは、今のアジアゾウよりは、ちょっと小さい体をしていました。

上下に牙をもっていましたが、それほど長いものではありませんでした。

しかし、このテトラペロドンも、しだいに終り近くになりますと、上あごのものにくらべて下あごの牙が、短くなってきて、下あごそのものも、突出度がにぶくなっています。

ゾウの下あごの骨の退化が、ようやく目につくようになった、最初のゾウとみてよいでしょう。

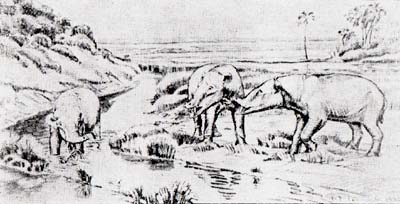

|

世界をまたにかけて遠出をした第三紀のゾウ、トリロホドンの生活状況

|

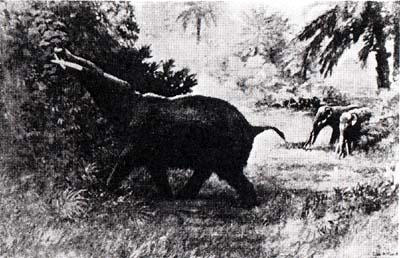

ゾウの正しい系統の一種とは、いえないかもしれませんがとにかくゾウの一種と思われるものに、ジノテリュウムというのがあります。

ヨーロッパとインドの中新世にすんでいたものでした。

このゾウは大きな頑丈な体をしていて、鼻も相当に長く、かつ下あごが、下方に曲がるような形で突出していました。

そのために、下あごの牙が、多少内まがりになって、やや長くついていました。

どのゾウよりも、性質はたけだけしかったことでしょう。

|

中新世にヨーロッパやインドにすんでいたジノテリュウム

|

ゴビの砂漠が、まだ、緑の美しい林で、つつまれていた頃(第三紀の終りに近い時代)、この森林の湿沢地(しったくち)には、特別なかっこうをした、プラチペロドンというゾウが、すんでいました。

このゾウは、別な名をシャベルゾウといわれるほどに、口の部分(特に下あご)がかわった形をしていました。

図をごらん下されば、すぐおわかりと思いますが、とにかく下あごがシャベルと、ほとんど同じ形をしていて、牙もまた、そのあごにふさわしく、ひらたくなっていました。

だから、ショベルで、物をすくっていれるのと同じ形で、食物を口にいれていたことになりましょう。

ものすごい勢いで、食物をあさっていた姿か、目に見えるようではありませんか。 |

|

|

|

シャベルゾウの復原(左)とその下あご(右) |

私は、このゾウの下あごの形をみたとき、湿地や水中で、柔らかい水草などを食べていたほかに、牙で石や土くれをおこして、それらの下にすんでいた、サワガニのようなものも、あるいは食べていたのでは、なかったろうかと思いました。

ゾウは植物性のものを、主に食べていたけだものであることには相違ありませんが、歯をみますと昔のゾウは、多少雑食性であったように考えられます。

東南アジアから中国の西南部、それからフィリピンや日本だけにすんでいたゾウに、ステゴドンというのがあります。

このゾウは古い型のゾウ(マストドンの類)と、今のゾウとのあいだをつなぐような立場にあるものです。

第三紀の終り近くのころ、南アジアや東南アジア地方に生まれました。

そして、ジャワあたりから、そのころ広い高原であった支那海の陸地をとおって、九州から本州へと、渡ってきていた種類です。

フィリピンにも産するところをみますと、その頃、フィリピンはどこかでアジア大陸と地つづきになっていたことを、想い超さなければなりません。

日本にやってきたころは、ずっと時代が若くなっていて、おそらく第四紀の洪積世の初めであったことでしょう。

九州の有明海の沿岸、瀬戸内海底などは、このゾウの遺骸がたくさんにみつかったところです。

炭坑でしられた山口県の宇部では、一頭がそっくり化石になっていたことが知られています。

北の限界は栃木県の葛生(くずう)地方でしょう。

ここでは、洞穴の中から、歯の化石が発見されています。

ステゴドンのやや進化したものを、パラステゴドンとよんでいます。

このゾウはジャワ辺から出発して、日本へは相当の数が、来ていたことでしょう。

兵庫県明石市の西の海岸では、青粘土層の中に、何千頭というほどの遺体がつつまれていたことがわかっています。

当時このあたりには今の播磨灘の丘につき出た、大きな湖がありました。

地上を歩いていたゾウは、すべてこの湖の中に姿をかくしてしまっていたことが、私たちにはよくのみこむことが出来たのです。

ステゴドンでも、あるいはパラステゴドンでも、熱帯系のものですから、体にはほとんど毛がありませんでした。

牙はその長さが、約一メートルから一メートル半ほどの弓のつるのように、わずかに曲がったものでした。

つまり、相手を痛めて自分の身を守るためには、ちょうどよいころあいの、牙だったということができるでしょう。

中国の四川省にある石灰岩の洞穴から発見された標品中には、子供の骨からよく成長したおとなのものまでそろっていました。

日本でも、近江のビワ湖が今よりは、その二倍近くも広かった頃、その湖岸にある伊香立(いかたて)村では、かって一頭分とみられる骨の化石が出たことがありました。

しかし何分にも子供の骨でしたので、すべてを完全に掘り出すことはできませんでした。

この産地の標本は上野公園の国立博物館に陳列してあります。

おかげで、このゾウの化石を掘り上げた方は、お上から「竜」氏の氏名をたまわりました。

その頃の人たちは、象の化石骨をみると、なんでも「竜」の遺体だと、思いこんでいました。

竜という動物は、大きくてたくましい、姿をしていたということです。

が、だれもまだその竜をみたことがないようです。それは最もなことだと思います。

竜は、中国の人々のあいだに語りつたえられている、想像と伝説の動物だからです。

瀬戸内海近ぺんでは、これがゾウの遺骸であるということはつゆしらず、竜骨だと思いこんで、神棚に化石をまつっている家があります。

そのわけを確かめてみましたら、病気のときにおがみますと、ありかたいごりやくがあるとかいうことでした。

もちろん、そんなことは迷信にすぎません。

話が、だいぶ脇道にそれました。もう少し、昔のゾウの話をつづけてみましょう。

今から、おおよそ百万年ほど前に南アジアの地に現れ、そこを根拠地にしてその後、西と東に移動して行ったゾウがありました。

西に向ったものはヨーロッパに腰をおちつけ、東に道をとったものは東南アジアから中国大陸をへて、日本に居座ってしまいました。

ヨーロッパのものは、パレオロックソドン・アンチクウス日本のものは、パレオロックソドン・ナウマンニイ(ナウマンゾウ)、南アジアでくらしていた種は、パレオロックソドン・ナマジタス(ナルバダゾウ)と呼ばれています。

が、前にも申しましたように、この三つのゾウは、血をわけた兄弟なのです。

ところが、日本産のナウマンゾウは、この日本の土地がすきだったらしく、日本で多数のものが、子供をふやしながら、長いこと生活していました。

ことに瀬戸内海の近傍はナウマンゾウの一番すきなところであったようです。

今日まで、私が化石の骨を見ただけでも、一万個以上になりますから、実際の数はそれよりも、はるかに大きなものであったことでしょう。

それほどたくさんなナウマンゾウが、このあたりにすんでいたことになります。

ナウマンゾウは、歯の特色からみますと、今のアフリカゾウの仲間(おそらく、今のアフリカゾウの祖先の一部にあたるものでしょう)でした。

アジアにすんでいたのにもかかわらず、今のアジアゾウとは、関係のないゾウなのです。

体はアフリカゾウに似て大形でした。何よりも目立つ特長は、牙が太くて長かったことでしょう。

小さいものでも、二メートル近くの長さをもっていました。

長いものでは、ゆうに二メートル半に及ぶものがあったようです。 |

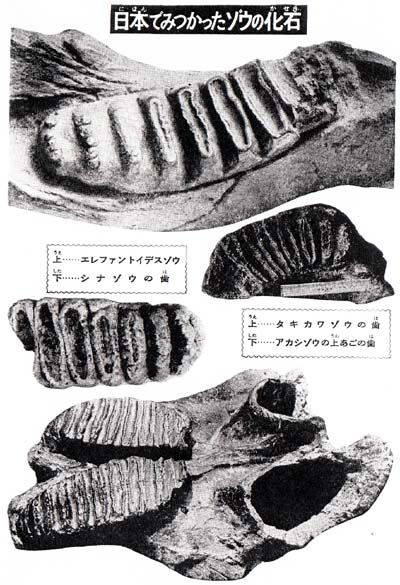

日本にすんでいたナウマンゾウの下あごの骨の化石

(瀬戸内海産)

|

このような、長くて太い牙は、さほど強くまがっていませんでしたから、武器としては大変にすばらしいものであったといえましょう。

マンモスは体に一メートル以上の長さをもった毛がふさふさとはえていて、常に氷河のあるような、寒い土地でくらしていることで、すでに有名になっている動物です。

マンモスは、洪積世の終り頃には、旧大陸の西から東にかけての広い地域に、濃い分布をもっていました。

したがって、一部の学者の中には、このゾウは、ヨーロッパに、本拠をもっていた動物のように、考えられがちになっているようです。が、実際は、マンモスの発生は、極東の地のどこかで、なされたものと想像することができそうです。

と、いうわけは、マンモスの祖父にあたるような古いゾウが、かって日本の一部(主として千葉県)に、第三紀の末に現れていたことがありました。

人よんで、パレレハスといっているものが、すなわちそれです。

したがって、プロトマンモンテウスという属名の方が、何となく実感を伴うものであるように思われるのです。

それから後の第四紀の初めには、大陸のどこかで、マンモス修業がつまれていたようです。

そして極東から、一応、ユーラシアの西方の原っぱに移ってゆきました。

ところが、この地方には、陸獣狩りの名人であった、ヨーロッパの後期旧石器時代人類がすんでいました。

マンモスはこの人々に追いたてられ、もときた道を引返して、ドンドン東へ東へと移動してゆきました。

この分布のおびの南のはしは、今の中国の大連地方でした。

朝鮮では、豆満江(とまんこう)の川ほとりまではきていたようですが、それから南にはついに渡ってこられませんでした。 |

ゾウの進化の方向――左から右へと進んでいった

|

このようにして、さらに沿海州地方に追いつめられ、その多くのものは、とけない雪と氷の下敷きになって、閉じ込められてしまいました。

だから今日、ひょつとした折りに氷のあいだから、追われつつ倒れてしまったこのようなマンモスの遺体か、しばしば、みつかることがあるということです。

やがてマンモスは追われるままに、カムチャッカからベーリングの陸橋を渡って、北アメリカ大陸へと流れこんで行きました。

ごくわずかですが沿海州を通りすぎるころに、その一派のものが、カラフトをへて北海道に渡ってきたものがありました。

早くは夕張地方、ごく最近には襟裳(えりも)岬近傍で、それらのマンモスの遺骸が、発見されているようです。

マンモスは、丸く環状に曲がった牙をもっていました。

これではただ、こけおどしに牙をもっているというだけで、実際の役(たとえば武器として)には、少しもたたなかったのに相違ありません。

今、私はそのようなことを、しみじみと感じています。

主に頭の骨や歯を、くわしく調べてみますと、ゾウの歴史の上では、どのゾウよりもこのマンモスは、もっとも進んだ新らしい種類とみなければなりません。

言葉を変えて申しますならば、ゾウの歴史上ではマンモスは、進化の最絶頂にあったゾウとみてもよいでしょう。

したがってそれ以後では、ゾウはあらゆる面で衰えてゆきつつあることが注目されるわけです。

|

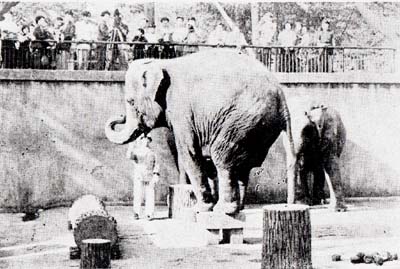

現在のインドゾウ(アジアゾウともいう)

|

現代のアフリカゾウの群れ

|

こうしたことから現在ではアフリカにはアフリカゾウ、インドやマレー地方、タイなどにはアジアゾウが、それぞれの力を頼みにして、群をつくってしまったかの感じが受取られるのです。

これらの現在のゾウは、ひところ、牙を必要とする立場の人から、強い要求があってドンドン、とられて行ったことがありました。

しかし、こういうことを、平気で実行されたのでは、たまったものではありません。

でなくともゾウは、日一日と、滅びてゆきつつある状態ですから、とるよりも種族を保存してやるような手をうたねばならないと思います。

そうしませんと、いずれ近い将来に、ゾウが全くこの地球上から、絶滅してしまうようなことになりそうです。

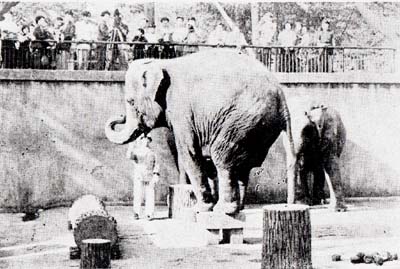

ついでにちょっと、申しそえておきます。

それは、皆さんも動物園でおなじみの、アジアゾウ(インドゾウ)のことです。

現在アジアゾウは、インドからビルマをへて、マレー半島、タイなどにすんでいます。

そのために、もとから熱帯的なけだものであったように考えられています。

なるほど現在はそれに相違はありませんが、昔を考えてみますとかならずしも熱帯地で生活していた、けだものであったとは考えられません。

それは、なぜかと申しますと、まばらですがインドゾウの体に、毛がはえているからです。

もとから暖かいところでくらしていたけだものであったとしますと、毛などが必要であるはずはありません。

毛が必要だということは、毛がはえていなければ、生活のできないような寒いところに、いたことを証明しているとみてよいでしょう。

現在は、ごくわずかしか毛ははえていませんが、昔はもっとたくさん、体をつつんでいたのに相違ありません。

それだけではなく、アジアゾウの歯を調べてみますと、アフリカゾウのような熱帯性のゾウの特長をもっていないのです。

アフリカゾウのは、歯のそしゃく面に現れたうねの形が菱型ですが、アジアゾウのは一文字様を呈しています。

この一文字ようのうねの形は、やや寒いところにすまっていたトロゴンテリイゾウや、寒いところのすきなマンモスなどの歯の特長なのです。

こういう点から考えてみますと、アジアゾウは今でこそ、熱帯地方の森林中にすまっていますが、もとから影帯的な生活をしていたものではなく、最近になって熱帯地に現れてきたゾウと、みなければならないように考えられるのです。

この現在のアジアゾウの祖先にあたるものが、今から約一万年そこそこの昔に、日本にもちょっとだけ、やって来たような、あとかたがあります。

学者によってはこの事実を、そんなことはあるまいといった具合に、うち消そうとしている人もあります。

が、私は東京都日本橋の江戸橋工事のときに、発見された歯の標本をみるたびに、どうしてもそれを事実として、認めないわけにはゆかないように考えております。

2.2 サイの大好きな土地 top

|

現在のサイ

|

角のない古いサイ、メサムリナス

アメリカにすんでいた古い型のサイ、メタアミノドン

|

日本の動物園にも近頃は、外国のめずらしい動物が、ちょいちょい輸入されてきています。

絵や写真などで前から知っていたものでも、実際にそのものをみるとまた違った意味での生きた勉強ができるものです。

このような立揚から、一度は、ぜひ見なければならないものに、東京の上野動物園に飼われているサイがいます。

今日では、アフリカにシロサイとクロサイの二種、南アジアにはインドにインドサイ、東南アジア地域には、ジャワサイとスマトラサイがすんでいるだけで、それも大変に生きているものの数がへってきています。

大きな体の丈夫なけだものですが、やたらに鉄砲をむけて撃ちとっていますと、ゾウと同じように近い将来に、絶滅してしまいそうな結果にあります。

過去のものを調べるうえからも、ぜひ、このようなけだものは、保護をくわえて保存させたいものです。 |

ゾウと同じように、サイは、現在よりも、大昔の地質時代に、とても栄えだけだものでした。

陸上では、ゾウにつぐ、大型の動物であることはわかりますが、化石のサイには今のものよりは、いっそう大型のものがあって、種類もなかなか多かったようです。

体は大きいがいたって、おとなしい動物です。

が、ひとたび、腹をたてると、しまつにおえないほど、暴れ出します。

だれがつけたかしりませんが、サイを「陸のタンク」とは、よくいったものだと思います。

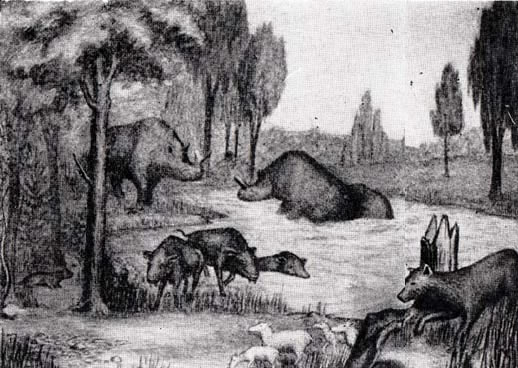

今から約三千万年ほど前の、始新世の中頃に、モンゴル高原の林の中を、アンドレウサルクスという、非常に大形のオオカミが歩いていました。

このけだものは、大変獰猛(どうもう)で、一声、このうなり声をききますと、大抵の動物は、キョトキョトあたりをみまわして、不安がったもののようです。

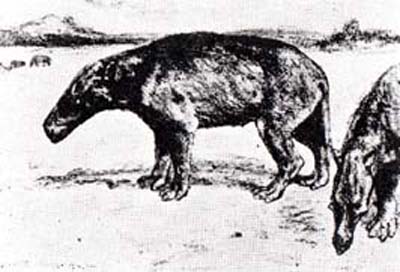

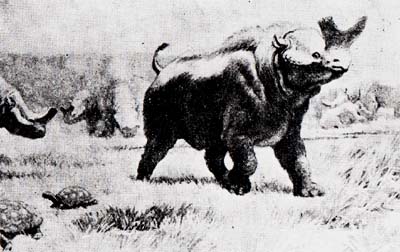

ちょうどこのけだものが、たくましい勢いで、林をかけぬけていた頃、同じ林の中には、プロタイタノテリュウム・グラングリイという、サイの祖先にあたる草食獣がすんでいました。

このようなサイは、まだ、角などはもっていませんでした。

しかし、がっちりとした丈夫な体をしていましたので、アンドレウサルクスに出あっても、さほどおどろかなかったようです。

しかし、やはりこれではいけないということになって、鼻の上あたりにそろそろ角をはやす下準備をはじめていました。

それが、タイタノテリュウムになった頃には、体の大きさもずっと大きくなり、すべてに渡って見違えるほどの、強さを現しておりました。

ゴビの砂漠のアルジン・オボで、遺骸の発掘されたエッボロテリュウムは、角が三味線のばちのような形をしているのか特色です。 それでもこのサイは、体が見あげるほどの高さでしたから、大抵の動物は、まずその姿に威圧されて、近よらなかったことでしょう。

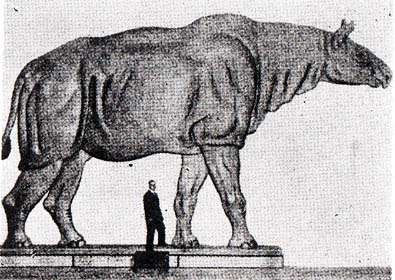

|

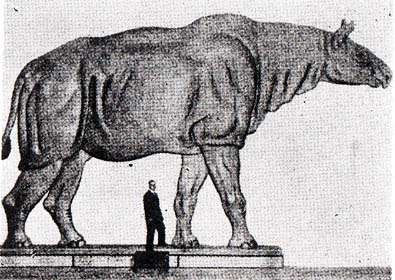

今から5000万年ほど前に、外モンゴルにすんていた

世界最大の陸獣バルキテリュウムの復原図

|

外モンゴルにすんでいた古い型のサイで

学名をエンボロテリュウム・グラングリイという

|

それが漸新世(ぜんしんせい)の中頃のバルキテリュウムになりますと、体がもっと大きくなって見上げるほどの大サイに変っていました。

おそらく、サイの歴史で、このモンゴル産のバルキテリュウムぐらい、ずばぬけて大きかったものは、かって現れてこなかったことでしょう。

上の図にも示しておきましたが、何とすばらしい体つきの、サイではなかったでしょうか。

このサイもこのように大きくなったわけは、けっして簡単なものではなかったかもしれません。

しかし考えてみますと、武器としての角をもっておりませんから、勢いどうしても、ほかのものにまじって優位を保つのには、肉休的にずばぬけて大きくなる必要を感じたのに相違ありません。

当時はときあたかも、大哺乳動物時代でしたので、そんなことにも、幸(さいわい)されていたのかもしれません。

が、いつものことながらずばぬけて体が大きくなりますと、それをもちこたえてゆくのには、これまた大変な元手がいります。

その元手がつづけられなければ、結局、現状の維持ができません。

こういうわけでこのサイは、その後、まもなく滅びてしまいました。

そこでサイは、体をむやみに大きくするよりも、やはり角をはやして、このほうを武器にして、生活するほうが得だということになって、それ以後のサイはもっぱら、角の生長に精力をそそぐようになりました。

ところが、中には一本の角だけではどうも不安だというので、大小二本の角を、顔の真中につっ立てているのが現れてきました。

氷河が盛んに発達していた頃、ユーラシアの寒い地域でくらしていたサイに、毛むくじゃらの有毛サイ(またの名をアツゲサイといいます)というのがあります。

このサイは、サイ仲間の宮本武蔵をきめこんだ有名な二本角のものでした。

現在アフリカにすんでいる二本角のサイは、おそらくこのようなサイの系統にはいるものの一類だろうと考えられます。

サイの頭の骨を調べてみますと、昔のサイの頭骨の長さは、七、八十センチから一メートルにもおよんでいます。

これはどの大きな頭骨ですのに、かんじんな脳の部分は、どれくらいかと申しますと、せいぜい夏みかんほどの大きさなのです。

こうしてみますとこの長大な頭骨は、結局、角を支えるための台にすぎないことになります。

が、それだけ、サイの角の働きには、力がこもっているわけになりましょう。

こうして、現在は、前にも申しましたように、アジアとアフリカだけに五種類のものが、生存しているだけになりました。

日本での、陸のけだものの生いたちを、ひもといてみますと、最初に渡って来たものが、このサイの仲間であったことも、興味がふかいといえましょう。

山口県の宇部市に、宇部興産株式会社の炭坑があります。

ここの炭坑で、採鉱課長をされている湯山進氏が、苦心して採集された標本に、アミノドンの歯の化石がありました。

アミノドンは、モンゴルの始新世の終り頃に、東をさして移動していたサイですが、このサイには角がありませんでした。

それがモンゴルからはるばると、日本の本州に足をふみいれていたのでした。

その後、第三紀の中頃には、今の岐阜県下に別の種類のサイが現れ、まもなくそれらは死滅しました。

やがて第四紀の初め頃に、九州門司市の瀬戸内海に面した側に存する松が枝の洞窟中に、たくさんの遺骸をとどめ、同じ種類が栃木県の葛生(くずう)地方にも、群集していたことがしられています。

ことに、栃木県安蘇郡野上村の石仏石灰工業株式会社の採石場の洞窟の中には、親子のサイが合計六頭ぐらい、おちこんでいたことがありました。

遺骸を調べてみますと、シンドウサイ(またはマツガエサイ)といわれている種類でした。 このようなサイは、一本角で、しかも熱帯系のサイのようです。

おそらく、今の東南アジア地方にいる、一角サイにちかい種類ではなかったろうかと、考えられています。 |

栃木県の石灰山の洞穴で発見された

80万年前のサイの歯の化石

|

2.3 カバの話 top

動物園などで飼いならされたカバは、大変に人なつこくて、おとなしいものです。

だから野にいるときも、こんなかしら、と思っておいでの方もあるようです。

おとなしいことには、ちがいはありませんが、しかし、ひとたび腹をたてますと、人にも害をあたえます。

だからけっして、油断をしてはなりません。カバは、イノシシには、わりあいにちかい動物です。

今日から百万年ほど前に、ジャワで、猿人たちが、生活していた頃には、ジャワにはたくさんすんでいました。

その頃のジャワは、今日のジャワとはちがっていて、ちょうど今日のアフリカの熱帯地のような環境であったと、おもわなければなりません。

当時のジャワは、マレー半島と陸つづきになっていました。 |

アフリカにすんでいる現生のカバ

|

したがって東南アジア一帯に、この動物はすんでいたとみてよいでしょう。

が、猿人たちの生活がおわりをつげて、原人がジャワに現れたときには、すでにアジアでは、カバの姿を認めることはできませんでした。

好きなアフリカに、引返して行ったのか、それとも、東南アジア大陸で死にたえてしまったのか、そういうことはわかりませんが、とにかくアジアから姿を消してしまいました。

一方ヨーロッパでは、今から四、五十万年前まではロンドンのテームズ河などでは、盛んにカバが水浴びをしていたものでした。

テームズ河と申しますと、現代文明の雲かげを浮べて、大変ロマンチックな河のように印象づけられていますが、かっては、アフリカから渡ってきたカバたちが、大勢、群れで遊んでいた光景を思いだしますと、感懐のふかいものが、ありはしないでしょうか。

これらのカバの渡来は、アフリカの北東部のチュニス地方が、北にのびてシシリー島につながり、その半島がさらに北に広がって、イタリアと地つづきになり、地中海を二つの大きな湖にわけていた時代でした。 |

40〜50万年前にアフリカからヨーロッパに移りすみイギリスのテームズ河畔に遺骸を残したカバ

|

こういうわけでこの陸橋を伝って、アフリカのけだものたちは、ドンドン、ヨーロッパに入ってゆきました。

もちろん、サイやゾウなども、夜を日についで移動していました。

おどろいたことには、カバの北上が常に何千何万という、大きな数の群となって、この陸橋を渡ってヨーロッパ入りをしていたことでした。

あとからあとから、おすなおすなで、むらがって行くものですから、列の最前線のものが、ふとした間違いから、穴に落ちこんだり、崖から落ちたりしますと、つぎつぎにそれと同じような運命におちてゆきました。

だから、一度に、大変な数の死体の山ができることになります。

ことにイタリアには石灰岩がいたるところに発達していまして、これらの地帯には、洞穴や自然の落し穴などが、方々にありました。

先頭の一頭が洞穴の中に迷い込みますと、先達(せんだつ)にしたがって、どれもが同じような行動をとりますので、たちまち穴の中は、カバで満員になってしまいます。

ところが先に入ったものが、危ないから戻ろうとしても、それは結局だめでした。

こうして穴の中では、思いもかけぬ大混乱が起って、一時に多数の死体が山づみにされました。

利にさとい商人の中には、こうして生じたカバの化石を、それぞれの洞穴から掘り出して、ひともうけしようと、たくらんだ人もあったとかいうことです。

さて、こうしてヨーロッパに渡って行って、難をぶじにきりぬけだものは、湖岸線にそって西にゆき、イベリア半島の北東の方で、ピレネー山脈とセベンヌ山脈の谷をぬって、イギリスに渡ったものでした。 その頃のイギリスは、西ヨーロッパ大陸とは、地つづきになっていました。

当時の陸地は、今のドーバー海峡のあたりが分水嶺になっていて、セーヌ、ローレなどの川は大西洋に、ライン河はエルベ河と合して北海に注いでいました。 今日のようすから考えてみますと、大変なちがい方だといえましょう。

こうしてカバは、しばらく西ヨーロッパの各地で、渡り物の生活をしていましたが、第三間氷期(今からざっと、三、四十万年前)の中頃に、ヨーロッパから足をあらって、ふるさとのアフリカに、落ちついてしまいました。

そして、今日に至ったものです。 思えばカバも、ずいぶん遠い旅を、こころみていたものだといえるでしょう。 |

第三紀の漸新世(ぜんしんせい)にすんでいた大形のサイの一種

|

2.4 ウマの進化 top

|

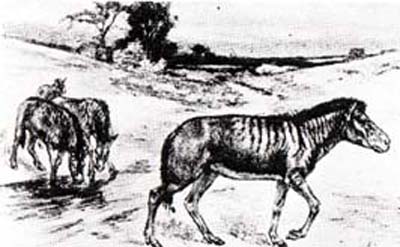

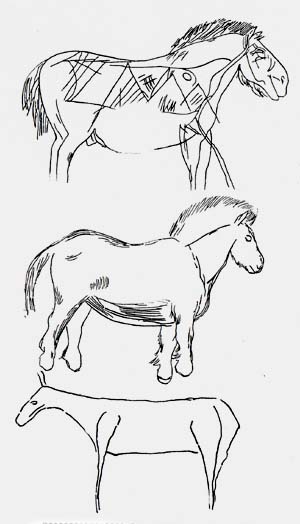

第三紀始新世の初期の馬エオヒップス

|

小型で三本指の馬メソヒップス

第三紀中新世終り頃の三本指の馬、ネオヒッパリオン

|

馬の進化の歴史をみていますと旧大陸と新大陸とではいくらか事情を異にしているようです。

今日の馬の祖先と考えられるものは、旧大陸ではイギリスの始新世(ししんせい)の初期に現れたヒラコテリュウムですが、それから以後の進化の度合が、多少つまびらかでないものがあります。

そこにまいりますと、アメリカでは同じ地質時代に、エオヒップスというネコほどのけだものが現れ、これがしだいに進化して馬になったことが、よくしられているのです。

したがって馬の歴史になると、いつの場合でもアメリカでの事柄が、話題にのぼってくることになります。

ほかの動物とはちがって、けだものの場合は、肩の高さがその動物の大きさをあらわす尺度に用いられています。

はかってみますと、エオヒップスは、約二十八センチほどであったといいます。 |

だから、あの大きな馬のことをおもいますと、エオヒップスが、その祖先にあたるけだものだと申しあげても、本気にしないのも、けっしてむりではないように考えられます。

それにこのエオピップスは、前足には指が四本と親指のあとかたがありましたので、つごう五本になっていました。

そして、後足は三本の指になっておりました。歯もまた、今の馬のものとは非常に異っています。

歯の高さが低く、その上、歯の頭がいくらかとがっていますので、肉を食うけだものの様子であることがわかります。

したがってごく当初は、ウマの「ウ」の字も、匂わなかったほどのけだものであったことが、充分納得されるこいこでしょう。

ところが始新世の終りになりますと、オロヒップスやプロトロヒこフスなどに進んでゆきました。

これらの馬の祖先たちは、エオピップスの前足にあった、親指のあとかたが、もうすっかりなくなって、ほんとの四本指のけだものになっていました。

この時代の馬は、このように前後の足に、指を必要としていたわけですから、湿地や山地を舞台にして、くらしていたことと思われます。

そして体もだいぶ大きくなって、小形の日本犬ほどになってきました。

だから、エオヒップスからみますと、すべてに渡って、馬として進化してきたことが、おわかりになりましょう。

さらに時代がくだって、中新世のメソヒップスやミオヒップスになりますと、体もずっと大きくなり、問題の前足では第二の指が退化しかかって、短かくなってきました。

ただし後足は、まだまだ三つ指のままでした。

そしてオロヒップスまではまだ完全についていた後足の腓骨(ひこつ)が、しだいに退化する傾向を表わすようになりました。

第三紀もだんだん終りに近づいてきて、鮮新世(せんしんせい)の声をきくようになりますと、プロトヒップスが現れてきました。

この馬は、前後の足とも、三つの指になっていますが第三、第五の指は、そうたいに細くなってきたようにも思われます。

そして著しく目につく点は、歯が柱状をおびて、その高さをましてきたことです。

つまり馬としての特長か、かなり濃くなってきたといってもよいでしょう。

そして鮮新世も、末になりますと、プロトヒップスにかわって、プリオヒップスが現れてきました。

この馬の前足は、第二、第五の指が非常に退化して、ほとんど申しわけのように、もとになる骨だけが残されていることがわかります。

同様な傾向は後足にもみられ、馬が第四の指で、ひとりだちのできる仕度が、ようやく整ったことを教えています。

そしてついに第四紀になりますと、本当の馬になって、一本指で草原の砂土をけたてて、とびまわることができるようになりました。

こうしてみますと、全く馬らしくない馬の祖先のエオヒップスから、今日の馬になるまでには、おおよそ六千万年もの年月が、その間に流れていたことになりましょう。

何でもそうですが経ってみると、いたって短かいように思われますが、実際にはずいぶん長い時の経過をたどっていたと考えねばなりません。

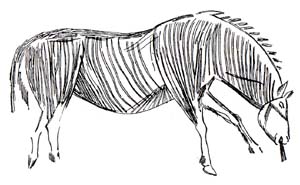

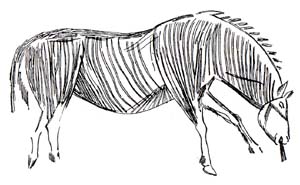

今の馬には、アフリカにいるシマウマのほかは、体にシマ模様はありません。

しかし、学者の調査するところによりますと、大昔の馬はその多くのものが、シマ馬のように体に紋様をもっていたらしく考えられています。

それはなぜかと申しますと、骨格の上では、昔の馬は頭馬の長さにくらべて、下顎骨がやや小さく、そのうえ足が細くて短かいのです。

このようなようすを、かなり著しくとどめているのが、このシマ馬です。

そのために多分昔の馬も、今のシマ馬のようなありさまをもっていたのではないだろうかと、考えられるようになったのです。

こういうふうにみてきた場合に、今日ではもうそろそろ滅びかかっている野生の馬が、いつ頃、地球上に現れていたろうかということが、問題になることと思います。

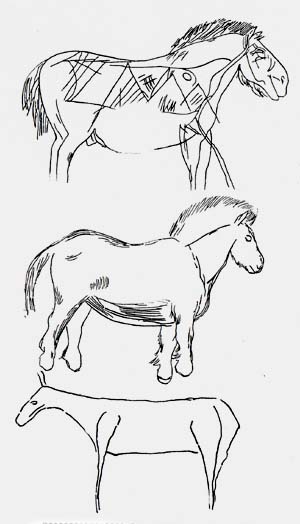

今から二、三万年前に、石灰岩の洞穴の壁に、描き残された人類の画などからみますと、大体、五、六万年前には、このような野生馬は、すでに生存していたように、想像されます。 |

古い馬のように体に縞模様のあるシマウマ

|

|

異常な速度で馬が馬らしくなっていった

2〜3万年前の馬の生活状態

|

ヨーロッパからアジアにかけて大陸をかけ回っていた「モーコノウマ」

|

興味のふかいことは、今日ではゴピの砂漠に、わずかにしか生残っていない、モーコノウマやウサギウマなどが、遠くヨーロッパの平原にも、たくさん分布していたことでありました。

そして、ヨーロッパにも体に縞をもった馬が、すんでいたらしい跡形がうかがわれます。

(マグダレニアンに属する旧石器時代の遺跡で、スペインのアルタミラとフランスのマルソーラスの洞穴に、描き残されていた馬の画)

この馬をこれまで私たちは、アフリカのシマ馬の北上したものかもしれない、と思っていましたか、あるいは逆に、祖先の面影をもったものがめずらしくも、当時のヨーロッパにすんでいたと解してもよいように、この頃では考えるようになりました。

さて、ここでいつも問題となることは、それならば旧大陸の馬は、アメリカからベーリングの陸橋を渡って、入り込んできたものだけだったろうか、という事柄です。

確かに、アメリカから渡来したものもあったでしょうが、そうでないものもあったと考えることが必要でしょう。

アメリカほどではありませんが旧大陸でもポツンポツンと資料が発見されています。

日本などにも中新世のころ、アンキテリュウムという古い馬の遺骸が岐阜県下で発見されています。

長野県からはプリオヒップスの遺体さえみつけられています。

こうしてみますと、日本にさえもとにかく古い頃の馬の化石があることを、認めねばなりません。

このことは結局、その頃、馬の進化が旧大陸の各地でも、ドンドンいとなまれていた事実を、物語っているのにほかならないといえましょう。

特に三本指の馬が、その遺体を中国の紅土層の中に、おびただしく残していることを考えてみますと、この頃、アメリカ以外の土地でも、異常な速度で、馬が馬らしくなってゆきつつあったことを、想像してもよいでしょう。

日本では地質時代から、馬はあまりすんでいなかったようです。

土地が山に富んでいる上に、草木の繁茂がはなはだしく、その上、海風を直接にうけていたので、馬の生育に土地が適さなかったことによるのかもしれません。

そのために、列島になったときにはシカとイノシシの島で、馬は全くすんでいませんでした。 |

今から2万年ほど前の人たちが書きのこした馬の姿

上からモーコノウマ、アーベル野馬、ウサギウマ

|

今日までの事実からみますと、現在の日本馬は、縄文式の文化期の人たちが、まず前期の終り頃に、手に入たのを手はじめに、それから後は大陸から、いろいろの方法でドンドン移されてきていました。

部分骨からみますと、大小の二種があるといわれていますが、部分骨からは種名がでませんので、やはり頭骨をもとにして、きめねばなりません。

私のみてきた範囲から申しますと、そのほとんどがモーコノウマの飼われた種類だったと、考えられています。

それが、土師(はじ)の文化期になって(今から約千三百年前頃)いくたびか、大型の外来馬を配してヽ馬の改良を行いました。

その結果、今日の日本馬のもとになるものができ、その後さらに改良されて、ついに今日に及んだものといえましょう。 |

2万年ほど前にフランスの洞穴に描残された馬の絵

|

横浜の崖で発見された第三紀末のシカの角化石

|

2.5 北海道のナキウサギ top

この動物は、またの名をハツカウサギともいわれている、小形の齧歯類(けっしるい)です。

小形といいましても、ネズミよりは少しく大きく、大体がテンジクネズミ(いわゆるモルモット)ほどの大きさのものです。

日本では目下のところ、北海道の大雪山とその近周の山地に、すんでいることがしられているものです。

ウサギといいましても、けっして耳が長いわけではありません。

常に高い山地の岩石のあるところに、地中に穴をほって、むらがってすんでいます。

しかし、北朝鮮から満州地方にゆきますと、平地の草むらにも、すんでいることがあります。

多いのはモンゴルの草原でしょう。

このけだものは、寒い土地がすきですから、暖かいところや低地にはいません。 |

北海道にだけすむといわれるナキウサギ

|

北海道の山にすんでいるのに、本州の高い山にはどうして、すんでいないのかが、これまでもしばしば問題になりました。

が、結局は北から南にくだって来た(沿海州からカラフトにわたり、宗谷海映の陸地をとおって北海道にやって来たのです)けだものですから、北海道の南の端にきたころ、すでに津軽海峡あたりが海になっていたので、そこから本州へはやってこられなかったとみるのがよいでしょう。

カラフトでは、平地にもすんでいるようです。

こうしてみますとこのけだものは、陸地の変化をしるのに、大変よい手引となるばかりではなく、その土地の気候や、風土のありさまを研究するのに、とても、役にたつ動物だといえましょう。

おそらく、最後の氷河期に、岩山づたいに夜の旅をつづけだものでしょう。

このように、ナキウサギの日本への渡来の事情はわかりましたが、このけだものの生いたちについては、ついに謎を解く糸口はみつかけませんでした。

2.6 日本本州のヤマネ top

齧歯(けっし)類に属する小さいけだもので、リスとネズミの中間ようの特長をもっています。

暗赤褐色の美しい毛なみですが、背中の真中に太い黒めの帯が走っていて、尻尾はややひらたく長めな毛がはえています。

九州、四国、本州の六百メートル以上の亜高山にすんでいて、北海道からは、まだしられていません。

このけだものを、私は約二年間に渡って、飼ったことがありました。

わりあいに弱いけだものですが、飼ってみるとかわいい動物です。

日本には、一属一種しかすんでいませんが、世界での分布は、ユーラシア地域(ヨーロッパからアジアにかけて)とアフラジア地域(アフリカからアジア、特にインドにわたって)などに、五、六種のものがすんでいます。

すべてが、樹上の生活をしているのが特長です。日本産のヤマネは、もっとも小形の種類かもしれません。

問題はナキウサギもこのヤマネも、ともに日本の近くの旧大陸から、日本に移ってきたものであることは、よくわかっているのですが、いつ頃渡ってきたものかがわかりません。

富士山は、比較的成立の若い山ですが、この山にもヤマネはたくさんすんでいます。

そうしてみますと、ヤマネはわりあいに早く、日本に渡ってきていて、そして各地の亜高山地帯(海抜は約千メートル前後から千五百メートルほど)に、ドンドン分布していったように考えられるのです。

西南日本では、このように高い山でないとおりませんか、分布の北限の青森県下にまいりますと、四十メートルほどの丘にもすんでいます。

分布のうえからみますと、ヤマネは西南日本の方から渡ってきたと思われます。

この小さなけだものは、いずれにしても、ちょこちょこ、木から木を伝ってやってきたものでしょうが、移動の道筋は、朝鮮陸橋を南下したものと解する方が、本当かもしれません。

その時期は、ナキウサギよりは、ずっと早いころで、おそらくは、北東アジアをへて、日本に多くの旧北系の野獣が渡来していた頃ではなかったでしょうか。

もしそのように仮想されるとしましたら、今から数十万年前のことではなかったろうかといえましょう。

top

**************************************** |