|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

1 遺伝と化石 top

1.1 生物と遺伝

現在、生きている動物でも、めったにとれないものや大きいものなどは、そういう動物の遺伝学的な問題を研究するのに、容易ではありません。

まして化石の動物では、採集される資料がいつも断片になっていますので、さらに困難がともないます。

ことに、化石の植物になりますと得られる資料が、動物のものよりは、いっそうばらばらになっていますので、ほとんど、不可能に近いと申しあげても、よいのではあるまいかと思われます。

しかしどの生物でも、結局は親から分れてゆくことを思いますと、親の遺伝学的な素質が、その子にあるいはその孫に、伝わってゆくものであることは、今も昔もかわりはなかったでしょう。 |

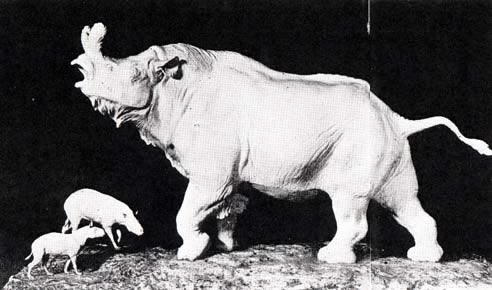

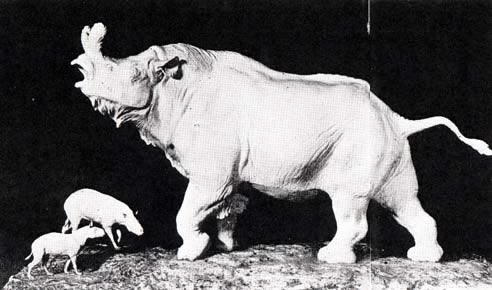

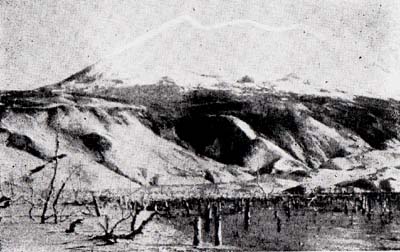

進化への道をよく示している古い型のサイ

|

こう考えてきますと、生物の進化してゆくあいだに、この遺伝学上の遺伝因子が、とにかくものをいって、次々に進化の段々を、のぼっていったであろうことを、考えなければなりません。

遺伝学が問題になって、それが研究されだしてから、ざっと百年くらいはたっていましょう。

従ってこの研究のために学者のはらわれた努力を、仮に時の流れで表わしてみますと、非常にわずかなものであることがわかります。

ところがご承知のように、地質時代のできごとは、多くの場合、万年を単位にして取り扱っています。

従ってちょっと桁がずれますと、そこでもう何万年という年月が、違ってくることになります。

また単に、第三紀鮮新世(せんしんせい)の終り頃と申しましても、実際にはそこに何十万年という時間的な差があることを、思わなければなりません。

順序よくつもった地層から資料を取り出して、年代順に並べてみますと、そこに同じ種類や同じ系統のものでも、いくらかずつ、違っていることが目につきます。

そういう揚合に、年代の古いものから新らしいものに向って、その生物がだんだんに進化していったことは、一応考えることができます。

しかしその進化は、非常に長い時の間に徐々に行われたのか、時間的にはずいぶん長いが、進化は時の流れと無関係で、急速に行われたのかが、明瞭ではありません。

そしてまた、資料を並べてみたときに、なるほど、段々を上ってゆくように、進んでいるようにも考えられますが、はたしてそれが、実際の進化の道順を、いかんなく伝えているのかがわからない場合が、とても多いのです。

こういうように化石の場合には、まずその肝心な資料が、学術的には非常に不確実たといわなければならないのです。

従ってこのような場合に、遺伝学の法則をあてはめて、いろいろ論をしてみたところで、そこにどれほどの学問的な価値があるだろうかということになりますと、実は返答することに、躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ません。 |

カンガルーの親子――すべて生物の子は

親の形質をすなおにうけついでくるものである。

|

これまでにも、ゾウやサイそれからシカなどについて、進化系統を考えた学者も、そうとうにありました。

ことに、系統を図で示すときには、その順序の中に、遺伝学上の問題を充分取入れねばならないはずですのに、実際には、そのようなことを見逃して、ただ形を時代順にならべたような結果になっていることが多かったようです。

前にも申しましたように、大元の資料そのものに、すでに無理があるのですから、結果としてこうなってしまうことは、あるいはやむを得ないことであったかもしれません。

しかし同じ時代に、同じように積もった地層の中で、同じ種類の生物の化石を、たくさん集めて、それがどういうふうに変っているかを調べてみることも、興味のふかいことと思います。

こういう場合に、もっとも研究のしやすいものは、何といっても、化石のカイ殼ではないでしょうか。

カイ殼ですと、個体数を同じところで、一時にたくさん集めることもできますし、たくさん集ることからして、研究がわりあいに正しく行いやすいのです。

1.2 ムカシチヒロについて top

私はかつて、兵庫県明石市大蔵谷で、舞子貝層中の、ムカシチヒロ(注)の殻の表を走っている、縦のうねの数を調べたことがありました。

(注=このカイの種名は、ペクテン・ヤグライといいます。なくなられた、元舞子貝類館の矢倉和三郎先生が発見され、それに京都大学の槇山次郎先生が、このような学名をつけられたのです)

多くの標本についてよく調べてみますと、正しい数は二十五条のようでした。

ところが二十三条のものも、なかなか多いのです。

もし二十三条のものが、個体数として、それほど多くはないようでしたら、あるいは短なる個体異変として、見過ごしてもよいかもしれません。

が、二十五条のものよりは、数は少ないが、著しく少なくないところをみると、軽く個体異変として、見過ごしてしまうことはできないように思いました。

結局、このムカシチヒロには、二十五と二十三とのものがあって、その個体の増え方は遺伝学の法則に従って、増えているのではあるまいか、と私には考えられました。

が、残念なことには、化石であるがために、実験的にこれを証明することが、できませんでした。

親が後に所有するようになった形質は、親一代で終って、その子孫には伝わってゆかないように、これまでは考えられていました。

元からもっていたものが伝わってゆくのだとしますと、ムカシチヒロにも、筋を二十五と二十三もった親が、すでにあったのに相違ないと思います。

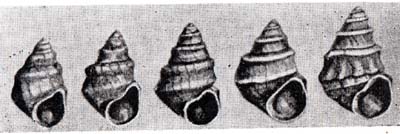

京都大学の槇山先生が、第三紀鮮新世産のキサゴの化石をたくさん集められて、時代をおってその殻が、どんな状態で変ってゆくかを研究されたことがありました。

時代は第三紀の中新世から現代までですから、これを時間的に考えてみますと、約三、四百万年のことになりましょう。

殼の小さいものから、殼がだんだん大きくなり、やがて、いぽをつけるようになりました。

それがひとしきり栄えて後、また、しだいに衰えてゆき、最後には、殼は大きくなっても、それが今のキサゴと同じもの

になって、ついに一応の落着きを、保つようになったというのです。 大変、興味のふかいご研究たといえましょう。

もしこれが、同じ時代の同じ地層産のもので、確かめられることができるとすると、前に申しましたムカシチヒロのときと同様、遺伝学的な説明も、あるところまでつけ加えることができるのではないでしょうか。

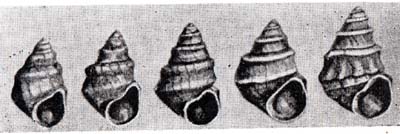

ここではトラッサーの著書から、パルジナが時代と地域とで、どんなに殻の形態を変化さしてゆくかを示しておきましょう。

直接、遺伝とは関係をもたないにしても変化をするのにおもしろいと思いますので――。 |

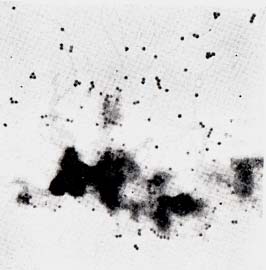

淡水産の貝類パルジナが第三紀の鮮新世から第四紀に

亘って(左から右へ)形態の上で次々と変化していった事を示す

|

1.3 遺伝性の奇形 top

遺伝学の研究で、しばしば問題になるのは、遺伝性奇形のことです。

たくさんはありませんが、多くの資料を取り扱っていますと、たまに奇形を呈した標品にぶつかることがあります。

その奇形が、後天的(生まれた後に生じたもの)のものでしたら、別にめずらしいわけのものではないはずです。

ところがそうではなく、はじめからひどく奇形をあらわして、そのまま成長してゆくものがあるようです。

かつて私のつとめている早稲田大学の獣類化石研究室に瀬戸内海の底から、ひきあげられたナウマンゾウの歯の化石がありました。

この標品は、臼歯のうねをかたちづくっていろ部分が、ごちゃごちゃに変形していて、大変な奇形物であることがしられていました。

これと、ほぼ同じようなものを、その後、同じ瀬戸内海産のものに、それに近い縦型歯をみたことがありました。 |

遺伝性の畸型で右の前あしの指が

四本しかない秩父でとれたヒミズ

|

おもうにこれらの変型臼歯は、この歯をそなえていた旧ゾウが、成長する間に変形を呈するようになったのではなく、生まれおちたときから、すでにそのような奇形性をそなえていたものと、認めなければなりません。

みる人によって、多少その見方に、異ったものがあるかもしれません。

が、私は、そこに違伝性の奇形のことを考えた方が、穏当ではないだろうかと思うのです。

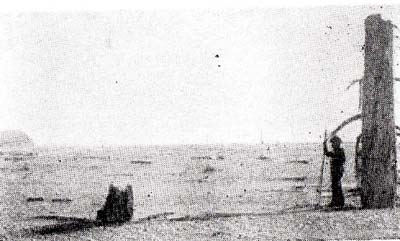

1.4 環境と新らしい生物 top

|

はげしい環境の変り方――

てきめんに生物の生存に大きな影響を与えることになるだろう

|

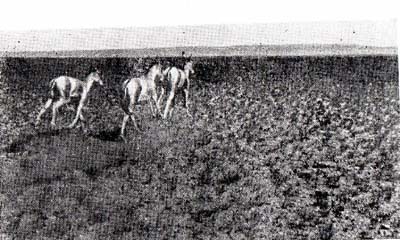

外モンゴルのゴピの砂漠て現在でも野生している

ウサギウマ(乾燥した草原をこのむ)

おおぜいてソウ狩をしている原人たち

|

幾度も申してまいりましたように、何といっても古生物学の資料は、断片的で発見される数量がとぼしいのです。

従って、このようなものから、その化石の生きていた大昔の事柄を研究しなければならないわけですから、よほど目がこえて、物をよくしった学者でないと、間違った鑑定をするようになります。

そしてこの学問は、とにかく小さいものから、そして特長をもつことの少ない資料から、正しい学問を組立てねばならないわけですから、学理に根ざした推理力(すでに知られている事柄から、さきざきのことを想いしることのできる能力)の強い人でないと、できないことになりましょう。 |

だから一つのものを発見されて、その化石片に名前をつけられるときには、よほど慎重にかまえて研究することか、第一の条件になってきます。

何といっても地質時代は、大変な時の流れ方だと思います。

多くのものの中には、突然に姿を変えたり、祖先のおもかげを身につけて、生まれてくるものもありましょう。

しかし多くの場合には、だんだん進んでゆく関係で、長い時の流れが大きなもとになって、進化がおしすすめられて行ったこともあったでしょう。

最近、よく話題にのぼるものに、環境が新しい種をつくるという、ルイセンコ学説があります。

遺伝一本やりの立揚から考えますと、環境が新しい種をつくるというようなことは、おかしい学説のように考えられてならないのです。

が、しかし化石の生物の消長を、大きい目でみてきますと、とにかく生物のもっている適応性(そのまわりあわせにかなう性質)が、その環境で新しい活動をはじめて、ついに、その環境に適した生物をつくりだすような例は、非常に多かったように思われます。

人間は、ゴリラやチンパンジーやオラン・ウータンなどとともに、ヒトニザル科の一種だと考えられています。

それだのに、人間とヒトニザルとの違っている点はどこかと問いただしてみますと、人間が立って歩くような、生活技術を、身につけるようになってから生じた特長の部分だけが、主に異っているといってよいでしょう。

あるいはまたそこから、さそいみちびかれて生じた特色だけといってもいいすぎではないでしょう。

そうしてみますと、遺伝学的な問題以外に、環境もある程度は脳の発達に、力となって働きかけている存在であっことを、見落してはならないでしょう。

従って生物の進化は、このような二つの原因がいろいろな形で組みあわされて進められて来たように、少くとも私自身には想像されるのです。

想像ですから、あるいは、あたっていないかもしれません。

が、今後はこのような問題についても大いに気をくばって、折りのある度に研究を進めてゆきたいと考えております。

2 次の時代へ top

2.1 大自然は教えている

|

中生代末のできごとに例をとって、世の終りを想像してえがいたもの

|

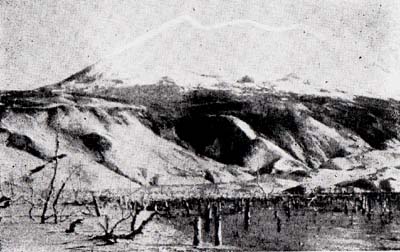

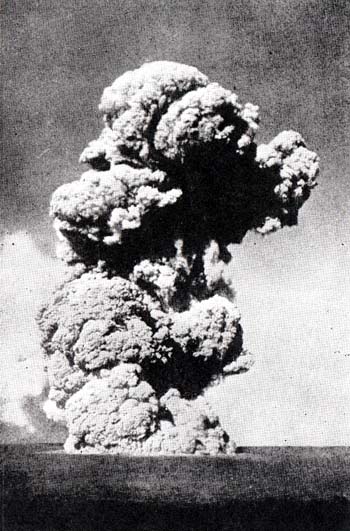

山全体を,爆発によって失った痛々しい火山の光景

(白線は爆発前の姿を示す)

|

生物が、ある期間生活していますと、生活をつかさどっている細胞体が、しぜんに勳きつかれて、生きる力を失ってしまい、ついにその生物は死んでしまうものです。

こういう死に方を、寿命をまっとうした、自然死というのです。

が、実際には、生活の途上で病気をしたり、怪我をしたり、いろいろな死の原因が生じてきますので、寿命をまっとうすることは、なかなかむずかしいことです。

化石になっている数多くの生物の中には、このように寿命で倒れてしまったものも、相当数あることでしょう。

しかしどういうものか、私たちが見てきた範囲では、生活の途中で、思いがけない不幸せなできごとで、ついに死んでしまった、と解されるものが多かったようです。

寿命をまっとうしたとすれば、多くの場合、年をとっていて老衰しているのが普通ではないかと思われます。

そうしますとそのようなことが、骨や歯などのかたい部分にも、かならず現れているはずですのに、実際にはそのような資料は、ほとんどないのです。

たまに、年とった生き物だと考えられる資料がありましても、その死因が寿命以外にあったらしいことが、想像されるものが、少なくありません。

このように考えてまいりますと、過去の生物の大部分のものは、いろいろな事情から思いがけない死に方を、あえてしているように、思われてなりません。

ことに、めだって私たちの注意をひくものは、化石の人類の最後のありさまです。

今、一、二の例を申しあげてみましょう。

有名な、ジャワ発見のピテカントロプス・エレクタス(直立猿人)は、火山の爆発のときに、そのわざわいを受けて非業な死をとげた人類らしい、ということが、ジャワの地質にくわしい、ケーニグスワールドによって、となえられています。

中国の周口店の洞穴で発見されたシナントロプス・ペキネンシス(北京猿人)の骨を調べてみますと、一つも、すなおのものがなく、そのほとんどに傷痕がみられたそうです。

その傷痕をみますと、大部分がたたき傷でした。

中には、生前にうけた傷は、一応、治っているのに後にうみをもって、炎症がひろがった跡形の見られるものもありました。

そればかりではなく傷をうけて死ぬと、すぐそのあとで頭蓋骨の後頭孔を切りひろげて、そこから脳漿(のうしょう=いわゆる脳みそ)を取り出していた例も知られています。

このような例は、ヨーロッパにすんでいた、ネアンデルタール原人にもありました。

ことに、ネアンデルタール原人の場合には、人間の骨が炉にくべられていて、骨がこげているものさえありました。

ジャワのソーロー原人の頭骨にも、叩き傷が残されていたようです。

こうしてみますと古い型の人間は、その大部分が、むごたらしい死に方をしていることになりましょう。

このような最後の姿は、多少の相違はありましても、ほとんどすべての生き物に、あてはめることができるでしょう。

古生代の海をひとりじめにして栄えていた三葉虫が、またたくまに滅びてしまった主な理由は、どこからかヒョコヒョコ現れてきたアンモナイト類に、食いあらされたことにありました。

肝心な、中心の骨を、しっかりととのえないで、やたらに外側だけに、よろいかぶとをつけていた原始的な初期の魚類は、その痛いところをつかれて、あえなく滅びてしまいました。

生物にはその種類によって、ほぼさだまった大きさがあるのですか、必要以上に大きな体になってしまうと、もうそれは、だめになる前ぶれだといわれています。

中生代も前半は、まだそれほどでもありませんでしたが、後半になりますと、全くはめをはずした大きな体のものばかりが、のさばりあるいていました。

こういう動物にかぎって、肝心な脳の容積は、非常に小さかったのです。

しかし体が大きいので、それだけ力は大変に強いようでした。

力が強いとつい、つまらないところに、かどをたてて、争ってみたくなるようです。

こういうわけで、草を食べていた大爬虫類の間には、常に争いがたえませんでした。

が、草食性のもの同志の争いでは、傷付いたところで、後にたいした問題も起らないで、すんでいたことでしょう。

ところがそこに、ひょっこり、姿をあらわしたものがありました。

肉食性の獰猛な、大爬虫類であったのです。

こうして、三つどもえになって同類が争っているうちに、中生代末の、あの大きな地球の異変にあって、バタバタと倒れてしまいました。

「おごるものは、久しからず」の、ことわざが、そっくりそのままあてはまってしまったわけでした。

一方、海は海で、これもふざけた真似のしほうだいをしつくしていたアンモナイトが、時代の波に抗しきれないで大きな体をもてあましたまま、ついに倒れてしまいました。

2.2 滅びゆく哺乳動物 top

中生代の陸上を大爬虫類が、大手をふってのさばって歩いていた頃、小さくなってくらしていたけだものたちは爬虫類が死にたえてしまうと、今度は押え付けるものがなくなったのをよいことにして、またたくまに成長して増えてゆきました。

そして、新生代の中頃には、その繁栄の頂に立っていたといってもよいでしょう。

ごたぶんにもれず、大爬虫類の揚合と同じように、けだものたちも、自分で自分の体をもてあますような、ずばぬけて大きな体になってしまいました。

必要以上に大きくなるとそれは滅亡への第一歩という法則は、ここでもやはりあてはまるようです。

こうして、この大哺乳動物の時代も、日のたつのにつれて、だんだんに衰えてゆきました。

中生代のときと違って、急な自然環境の変りかたがありませんでしたから、けだものたちの退化現濛もかなりゆっくりしたものでした。

が、つぎの第四紀にはいったころには、その大部分のものが死にたえてしまい、幸いにも生きながらえたものでは相対に、体が小形になっていました。

たとえば、東洋特産といわれているタヌキも、第三紀の頃には、フランスあたりにも、大形のものがすんでいました。

それが第四紀になると、東洋だけに分有して、第三紀の頃のの体、約三分ノニほどの小形のものにかわってきました。

現在は、その頃のものよりは、さらに小さくなっています。

だからこの分でまいりますと、将来タヌキは、ネコほどから、もっと小さいものに退化してゆくことでしょう。

このような退化現象は、ゾウやサイなどにも、あてはめることができるようです。

結局は、何年か先には、さしものけだものたちも、しだいに滅びていく運命をになっているといえましょう。

このように、一般のけだものか、だんだんと退化してゆきつつあったときに、ぐっと、頭をもちあげて現れたのが人間だったのです。

もっとくわしく申しますと、同じ仲間のけだものが、衰えだしたときに、そういうものを尻目にかけて、人間は発展して行ったといえるでしょう。

だが、もうその人間も、肉体的な発展性は失われてしまっているのです。

2.3 次の時代の立役者 top

|

大自然をぶちこわしてゆく人間の力

|

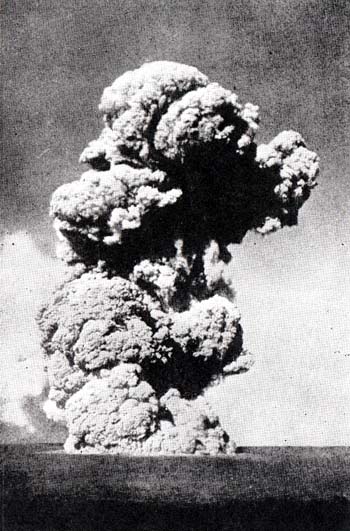

1924年のものすごいキローエの爆発の状況

|

そこでもしも、仮に人間が滅びてしまったとしたら、それならば、その後はどうなるだろうかという問題です。

つまり、どんなものが、天下をとるかということです。

人によっては、いろいろな見方がありましょう。

ある動物学者は、繁殖率の強いネズミではあるまいかと、想像したことかありました。

それも、一つの、おもしろい考え方だと思います。

が、これまでの地球の歴史を振り返ってみますと、その時代の王者から、ひどくいじめられていたものが、次の時代に天下をとっている例が、多いように考えられるのです。

さきほども申しましたように、大爬虫類に、いじめぬかれていたけだものが、新生代になって、バタバタと天下をとったことなどは、そのよい例でしょう。

こうしてみますと、現在、地球上の勝者といわれている人間に、もっともいじめられている生物は、実は目にみえない細菌の類だといえましょう。 |

従って、こういう点から考えてみますと、人間のいなくなった後の世界は、今までは人の目にみえなかった微生物類が、急に大きな肉体をかたちづくって、地球上を大手をふって、歩きまわるようになるのではあるまいかと想像されるのです。

もちろん、愚(ぐ)にもつかない想像論として、人々の笑いの種になるかもしれません。

が、これまでのことを、知っていればいるほど、私には何だか、そのような日がやがてやってくるように、思われてならないのです。

進化の遅いものは、生きながらえる度合もどはずれて長いが、進化の早いものは、その速度の早いものほど、ほろびる度合も早いのです。

こうした浮き沈みの多くの例を過去の生物の上に、たくさん見出すことのできる現状では、かりにさえ想像してはならないと自分をいましめながらも、やはり次の時代のことを、おもわないではいられないのです。

2.4 人間の幸せ top

都会で生活していますと、青い灯や赤い灯がきらめく中を、アスファルトの道路をふんで歩いていますので、人間のつくった世界ほどよいものはない、と思いがちになります。

映画でもお芝居でも、ただもう、人間の世界だけを主に取り扱って、自然の中にたっている人間の本当の姿を、えがこうとはしなくなってきました。

その結果、人々は人間くらい、この地球上でえらいものはないとおもうようになり、ともすると、それ以外のものを、さげすむ心地をいだくようになりはしないかと考えられます。

このように、思いあがった極端な感じをもたないまでも、とにかく人間を必要以上にえらいものに、祭り上げてしまうようでは非常に危険だと、私は申しあげたいのですら

私たちのように地球の歴史を調べ、大自然の生いたちを研究している者にとっては、実は人間の存在などは、非常に小さいものにしか考えられないのです。

だから、この小さい存在か「僕は、えらいんだよ」という具合におごりたかぶった、気持をもつようになりますと、人間のあらゆる面での進歩は、とまってしまうことになります。

まだこれではいけないんだ、もっと努力しなければ、だめなんだと歯をかんでつとめている間は、そこに進歩がともないますので、発展性をもっているといえましょう。

どなたが、いいだしたのかはしりませんが、人間は万物の霊長だ、ということわざがありますが、私にいわせると、とんでもないことだと申しあげたいのです。 けっして、霊長でも何でもありません。 |

細菌は次の時代を勝ちとるか?

|

ネオンに輝く大都会の夜(大阪道頓堀)

|

|

私たちは自然を見つめ自然を理解しよう

|

人間のゆくてはどうなるだろうか?

路面電車が走っていた頃の銀座4丁目

|

私たちの遠い祖先たちは、あらゆる大自然の、はげしい掟(おきて)の最中にたって、人間という種族の保存とその発展のために、大きな努力をはらってきました。

動物園の猛獣の檻を、一度にひっくりかえしたような、ものすごい弱肉強食の環境のなかで、わずかな石のかけらを手にもって、ともかくも身をまもり、生命をもりたてて、人間の完成に決死の努力をつくしてきたのです。

なにもかもが、ただもう、一生懸命だったのです。

あるときにはまた、きびしい大氷原のまっただ中に立って、どんなにか声を大にして、明日の幸せを祈ったかもしれません。

こうして、百万年後の今日、ようやく、人間の文化か、人間らしい輝きを、もつようになったわけです。

それだのにここで現代の人々が、小成にあまんじておごりたかぶるような気配をみせたならば、人間の永遠の幸せを、どうしてとらえることができるでしょうか。

私たちは、ここで、私たちの祖先が、血の涙をふりしぽって、人類永遠の平和と幸せのためにたたかった、かつての日を、おもいおこして、充分に心をひきしめる必要があるでしょう。

ともすると人間は、自分が生物の一員であることを、忘れがちになる場合があるようです。

同じ伸間のけだものたちを、畜生扱いにするのは、まだよいとしても、それならば人間は何だと問われると、このような動物とは、別な存在のように考えたがるくせがあります。

申しあげるまでもなく、ほかのけだもの同様、人間はホモ・サビエンスの種名をもつ動物にしかすぎません。

従って、どんな人でも、生き物としての領域から、ぬけ出すことかできないのです。

従って人間だけが超生物学的な存在を、よそおってみたところで、それはむだなことだと思います。

生物として、当然うけねばならない生存上の約束は、どの生物だって公平であるべきだと思います。

そこで、間も、個人個人があんかんとした、ひとりよがりの生活をしていますと、結局は生存競争に負けてしまうことになりましょう。

負けたらそれがもう最後で、どうにもなるものではありません。

皆さんは夏のあつい最中に、やけるような石の上を、多くのアリたちか、わきめもふらないで、働いている姿を、ごらんになったことでしょう。

あるときはまた、花の甘い蜜を求めて、食虫植物の誘惑に、かんぜんと、たちむかってゆくハナアブの類を、私はなみだぐましい気持で、ながめたことがありました。

このようにすべての生き物たちは、生きるということに決死の覚悟で、ぶつかっているのです。

そして、ひとたび、種族の保存ということになると、これまた、必死の覚悟でのぞんでいます。

それならば人間はこういう場合に、どんな気持でどんな方法で、たちむかって行っているでしょうか。

おたがいに、じっと胸に手をあてて、静かに考えてみる必要が、あるのではないでしょうか。

けっして、すべての人々が、そうだというのではありません。

が、人間生活のそのほとんどが、こうした熱意のもとに、そしてつつましやかに、遂行されているでしょうか。

私は大いにうたがわざるを得ないような、気がしてならないのです。

もしもかりに、人間だけが、うわついた心地で、不純な生活をしているとしたら、そうばん、そこにはゆきづまりがやってくることでしょう。

ゆきづまりは結局、生物学的にみると、生存競争に負けたことになりましょう。

自然の掟(おきて)は、非常にきびしいのです。少しも、容赦するところがありません。

従って私たちは、このうえとも、人間の永遠の幸せをねがい、平和を求めるのでしたら、ここでひとつ、考えなおす必要が、あるのではないでしょうか。

いや、人間の祖先が、あれはどの苦難にたえて、今日の人間社会をつくりあげた、その努力のことを思うと、ぼんやりしていてはならないのです。

前にもちょっと申しあげておいたように、人間の肉体的な進化は、今からおおよそ一万年ほど前で、すでにとまってしまいました。

その後はただ、知能だけが、急速度に進歩してきています。

知能は、あくまでもみがきにみがきをかけて、より、立派なものにしなければなりません。

が、知能のみがきだけに気をとられて、肉体の訓練をおこたりますと、人間そのものの体がもたなくなります。

でなくても、人間はどの動物よりもはげしく、目にみえない微生物に、はげしい闘いをいどまれています。

だから、うかつにしていますと、このような生物に、うちまかされてしまうでしょう。

従って、知能をみがくと同時に、肉体をも、大いに訓練しなければなりません。

この二つが、ととのって行われ、人間か健康的な生活を。くりひろげてゆくようになりますと、そこに、立派な種子もつくられることになりましょう。

そうすれば人間の将来は本当に明かるい希望に、かがやくことになりますので、自然と幸福をもちつづけてゆけることになるでしょう。

だから私たちは、あくまでも健康的な生活を、しなければならないのです。

このことを強く、ここで申しあげておきましょう。

そして民族や人種といったような、小さなことにこだわらないで、生物としての人間の問題を、深く考えてみようではありませんか。

top

**************************************** |