|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

1 破滅への前進 top

1.1 生活環境と生物

|

静から動へ、夜あけ前の大自然

|

寒暖の差がなかった頃の植物には年輪はなかった

|

一つの時代が、ゆたかな自然の恵みのうちに、いつまでもかぎりなく続いてゆくようなことが、仮にあったとしたら、生物にとっては、それは非常に幸せな生活環境であったかもしれません。

しかし実際の面からみますと、このようなおだやかな時代が、少し長めに続いてゆきますと、生物の生活にはかならず「だれ」がきて、うまくゆかないものです。

気持のよいお風呂に朝から入浴していますと、一日中働くのが嫌になって、つい、だれた生活にひたりがちになりましょう。

朝は生き物の生活にとっては、一番大切なときです。

キリリと心のねじをしめて働き出すところに、そこに進歩と幸福がもたらされ、それが積み重なってゆくところに、繁栄が生まれてくることでしょう。

心にそして生活に、ねじを巻くか巻かぬかで、幸、不幸が生まれてくるとしたら、不幸は結局、そのものの心がけのまずさに、みなもとを発しているとみてよいかもしれません。

とはいえ、生きている物の不幸は、その時、その場所での生活環境の影響か、大きなもとになっていることも、見逃してはなりません。

一生懸命に努力しても、いっこうよくならない生活の裏には、こうした環境との不釣合があって、食い違った生活にあえいでいるためのこともあるでしょう。 |

中生代白亜紀の海底をうずめていたヒトデの群れ

|

人はこのような場合に、運命という言葉を使いますが、かならずしもそれらのすべてを、本当の意味での運命と、きめてしまうことはできません。

生活環境はいつの場合でも、自然環境の中にかたちづくられてゆきます。

したがって、その大もとの自然環境が、ぐらついてきますと、そのあおりをくって、お互いの生活環境が不安定になってきましょう。

こうしてみますといつの時代でも生き物はすべて、自然の営みのなかに左右されて、生きてゆかねばならないものであることが、おわかりになったでしょう。

今の私だもの生活は、新らしい時代のさなかにたって人間の知能の産物の保証のもとに、ともかく人間的な生活が、くり広げられているしだいです。

そのためにある程度、自然をうまく利用して、生きてゆこうとする様子が、各人の生活面に、強くあふれています。

が、それは結局、「ある程度」にとどまっていて、やはり何かにつけて、自然の力に左右されがちです。

だから、「自然を征服する」などという言葉は、人間のひとりよがりの、からりきみだと、私は信じています。

自然を、むやみにおそれてはなりませんが、それかといって、軽くみくびってはならないのです。

ここまでこうして私が、自然と人間との生活的なつながりを、申しあげてきましたのは、自然界での人間の存在が「こんなにも小さいものだ」ということをお話して、人間の弱さをさらけだそうという、魂胆(こんたん)からでは毛頭ないのです。

私のいいたいことは、人間がより強くより幸福に生きぬくために、自然の中での人間の立場を本当に正しくしって、おごりたかぷらない生活で、前進してゆかねばならないことを、深く心に刻んでいただきたいと思ったからです。

さて、なぜ私が中生代末の生物界のありさまをお話するのにあたって、このような事柄をもちださねばならなかったかといえば、中生代末の生物の生活のありさまと、現代での人間のくらしかたが、生き物としての立場はちがっていても、あまりにもよく似ているからです。

いうまでもなく、人間は不死身の体ではありません。

生物の一員であることは、わかりきった事柄です。

そのわかりきっているはずの問題か、ともすると、忘れられがちになるところに、いろいろな事柄が生じてくるのを思いますと、中生代末の生物(この時代には、まだ人間と名のつく生き物は、地球上に現れておりませんでした)のくらしかたは、人間の考えのなかに、ぜひ生かしておかねばならない問題だと思います。

1.2 寒暖の差が生まれた top

今までは、暖かければ暖かいなりに、寒ければ、寒いなりに、気候にこまかい変化がありませんでした。

ところが、中生代の末になりますと、寒くなったり、暖かになったりする、その変り方が小さい波をつくって、やってくるようになりました。

いわゆる季節というものを、そこに認めねばならなくなってきました。

が、その季節は、土地によって、そのきかたに、遅い早いの別があり、ようすもまた、一様ではありません。

したがって、いちがいに、一つの事実をもとにしてとやかく論ずることは、できるものではありません。 、

しかし、早坂先生のお書きになった本によりますと、北緯七十八度の位置にあるキヨニヒ・カール・ランドの、ジェラ紀の地層からみつけ出した、木の幹の化石に、年輪があったとかいうことです。

これはコータンという化石植物学者が発表されたのを、早坂先生が引用されたのですが、大変おもしろい発見だと思います。

キヨニヒ・カール・ランドが、どこにあるのかと思って、私は地図を広げてさがしてみましたが、ついにみつかりませんでした。

北緯七十八度の位置といいますと、スピッツベルゲン島の近くにあるキング・カール・ランドのあるところと、ほぼ同じ位置のように思います。 |

植物の年輪

|

このような北極地方でさえも、幹に、寒暖の差が、つけられていたというのですから、そのほかの地方では、もっと、はげしかったであろうことを、おしはかってみることができるでしょう。

幹につけられている年輪は、一年の気候の移り変りを自然に記録しているようなものです。

植物によっては、多少の違いはあるでしょうが、がいして一年中が、暖かかったときには、木はすなおに生長しますから、年輪の輪のひらきかたが、よくひらいています。

気候が不順であった場合には、それとはちがって、年輪はすなおにのびないので、せせこましく刻まれてゆきます。

こうして、ともかく、季節が生じてきますと、それは単に気候だけの問題にとどまらないで、当時の自然環境のいろいろな面に、大きな変動が及ぼされていたことを、くみとらねばなりません。

しかしさしあたり、もっとも影響をうけたものは、何といっても植物であったでしょう。

生える植物に変化がおこりますと、植物を食べて生きていた動物に、そのわざわいが及んでいきます。

動物の多くは、自由に動けますから、いやだとなると、自分のすきな土地に、ドンドン移って行ったでしょう。

そうなりますと、あわれなのは植物でした。

中生代の半ば以降になりますと、植物のようすが、ずっと変ってきています。

それをこのような目でながめてみますと、大変興味がふかいことでしょう。

1.3 共食いの悲劇 top

|

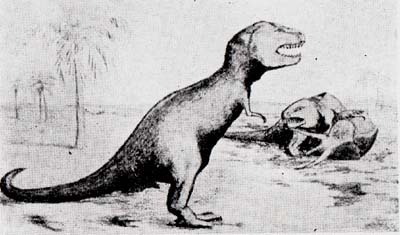

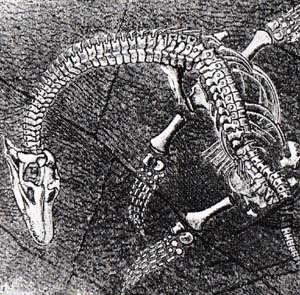

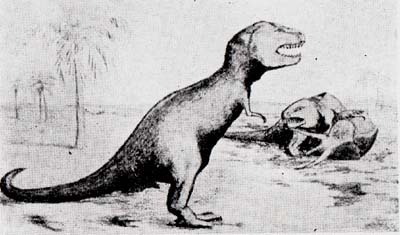

お互いに相はみあって破滅への道を進む中生代末の爬虫類たち

|

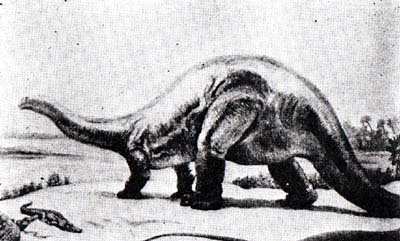

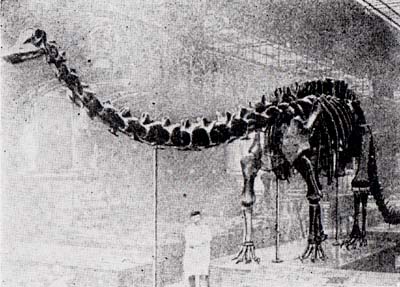

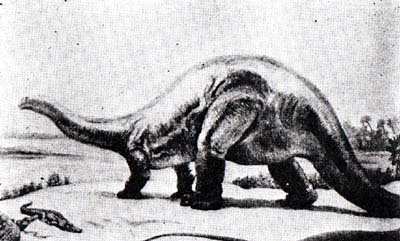

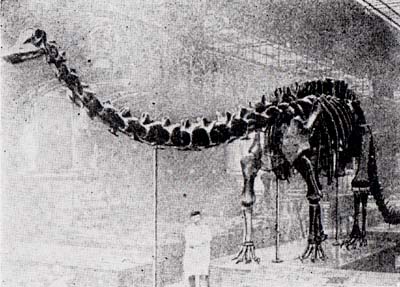

体長85フィート、体重50トンもあった大爬虫類ブロントサウルス

|

前進はいつの場合でも、幸せへのものであってほしいという望みは、生きているものの誰もがもっている願いでしょう。

ところが、世の中は、なかなかこみいっていて、簡単に思うようにはゆかないものです。

ことに、生きるということか、どんなにむずかしいものであるかを、充分にしっていないものほど、あわれなものはありません。

こういう類にかぎって、誤魔化しで世の中を渡ろうという気持になるようです。

が、実はそれがもっともいけないことなのです。

それともう一つ、つつしまなければならないことは、調子にのりすぎてうわすべりの気持を、もってはならないことです。

中生代はその全時代をつうじて、何かにつけてよいことずくめの時代でした。

このように、あまりにも恵まれた環境に、長いことひたりきっていますと、世の中はすべてこのように、甘いことばかりだと思いこんでしまいます。

こうして、平穏になれきって訓練のない日を送っていますと、勢い、だらけてしまいます。

そのだらけが、おごりたかぶった形となって、中生代末のいろいろな生き物の上に、現れてきました。

まず、著しく目につくことは、それぞれの爬虫類が不必要に近いほどの勢いで、肉体の巨大化へと走っでこったことでした。

その結果、たとえばジプロドクスのようなものは、その体長が九十フィートにもなるような体に変てしまいました。

このようなてあいはこうなりますと、しまいには、自分の体を自分でもてあますようになってきます。

そのために生活にだらけがおこり、つつしみを失っゆきました。

食べ物にわかままがでてきますと、食べ物を、かみくだのに大切な役目をひきうけている歯が退化してきました。

歯の力が衰えてきますと、そのありさまでは、やわらで食べやすい物をあさって、食べあるきをしなければならいことになってきますので、ますます弱くなる一方になりした。

そこに現れたのが、弱いものをとって食う、肉食性の爬虫類の横行でした。

こうして陸上では、同類がわがままいっぱいにふるまってゆく生活か、繰返されて行われ、同時にまた、同類があいはみあう悲劇が、深刻に世のなかに広まってゆきました。

陸上で、このようなあさましい生活か、朝に夕にくり広げられていたやさき、海でも、それと同じような悲劇が、ことごとに、演じられていました。

だから、中生代末期の世の中は、みかけはおだやかで幸福そうに見えていたかもしれませんが、しかし本当の意味での平和は、なかったといえましょう。

1.4 見かけだおしの姿 top

|

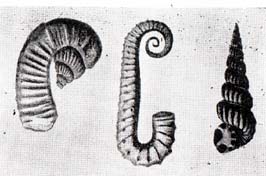

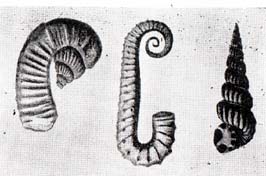

アンモナイトの変りだね

左からツリリテス・カテナタス、クリオケラス・

マテロニイ、ヘテロケラス・アスチェリ

|

おごりたかぶったアンモナイト類が、

その殻の巻き方のくずれていくのを示している

|

穀口が異常に発達したアンモナイト

左はパルキンソニア・パルキンリニイ、

右はコスモケラス・ヤソン

|

爬虫類だけが、度はずれた、不自然な生活に、ふけっていたのかと思っていましたら、海の底では別の連中がこれまた、爬虫類にまけないほどの末世的なくらしに、うき身をやつしていました。

アンモナイトは、元々がマキガイの類ですから、ほどよい大きさでクルクルと渦巻き状になっているのが、もっともおとなしい姿だと考えられましょう。

それだのに、中生代末のアンモナイトには、たとえば、日本産のポストリコケラスやニッポユテスのように、アンモナイトとは思われないような、姿のものが生まれてきました。

クリオケラス・ヤギイというアンモナイトは、白亜紀の初め頃に、現れていたもののようです。

が、やたらにサザエのような長いとげを、殼につけているところなどは、すでにこけおどしのきざしが、この頃からこういった種類には、現れかかっていた事実をくみとることができましょう。 |

アンモナイトのいろいろ

|

それがやがて、上部白亜紀のヒポチュリリテスなどに、糸を引いていたのかもしれません。

北海道に行きますと、漬物のおし石に大きいアンモナイトの化石を、使っているのをみかけます。

この種のアンモナイトは、パラパキジスクスに属するものが多いのです。

大きいのになりますと、直径が一メートルほどのものがあります。

いかに大昔とはいえ、これがカイの姿かと、あやぶまれるほどの大きさではありませんか。

こういう、大きなカイが海底をはったり、ときにはまた、海中を泳いだりしていたありさまを、思いうかべてみますと、けたはずれのものすごさで、胸のふさがる思いがいたしましょう。

アンモナイトが、このようにお化けのようないでたちで、ふざけきった暮らしをしていたとき、僕も少々ぐらいは、かわったまねをしてみたいと考えたカイが、ほかにもあったようです。

ぞくに、馬尾貝(ばびがい)といわれているヒップリテスが、その主人公です。

このカイは、メガホンのような形をしていますが、もとはこんな形のものではなかったようです。

2 おごれる生物の末路 top

|

中世代の陸の王者ジプロドクスの全身骨格

|

三本の角をもったトリケラトプス。

身長は一九フィート余りありました。

|

2.1 干上がってゆく沼沢地

長いあいだ、安定であった大地も、そろそろ活動への足をふみだしました。

焼けつくような太陽が、今日もまた、水草の美しい沼に照り付けています。

ひとゆれ、大きな地震が、大地をゆすぶりました。つぎの日にも、また、そんなことがありました。

こうして、月日がたってゆくうちに、いつとはなしに、沼の水がひからびてきました。

それだのに、めったに雨はふらなくなりました。

ために、草も木も、ところによっては、黄色に色あせた葉っぱを残して、もろくも枯れてしまいました。

水浴びにやってきていた爬虫類も、ぱったり姿をみせなくなりました。

ちょうどその頃、沼の水の乾いた面には、おどろくほどの多数の魚が、生死のさかいをうろついていました。

突然どこかの山が、火を噴き灰をちらして、空を暗くしました。

やがてそのあとに、犬雨が降り続きました。

こうして沼の魚は、いちどに火山灰の中に閉じ込められてしまいました。

満州の朝陽地域には、しょうしゃな家が、たくさん建っております。

ふとその家の屋根に、目をそそぎますと、黄灰色の粘泥岩を使って、瓦にしているのがみられました。

その瓦を、なにげなくとりあげてみました。

ところがその瓦には、無数といってよいほどに小さい魚が化石になって、あとづけられていました。

あとで気づいたことでしたが、実は化石の魚は、リコプテラとよばれているものでした。

同じような化石は、シベリアでも発見されています。中国では山東省あたりにも多いものです。

北朝鮮にもみつけられていますが、多いのは、やはり朝陽(ちょうよう)や凌源(りょうげん)の近傍でしょう。

よく調べてみますとリコプテラにまじって、エヘメロプシスといわれている昆虫の幼虫も、化石になっているのがしられました。

これらの化石している昆虫や魚類こそは、白亜紀の末にひあがった沼で、あわれな最後をとどめた一味だったのです。

2.2 黄葉するイチョウの木 top

目には、さやかにみえないが、力なくあせた一枚の木の葉に、「ああ! もう秋がきたのだ」という詩情を、ほのぼのと感じたのは、もう三年ほど前の思い出になりました。

こうして私たちが、秋の来たことを最初に感づくのは、秋になってからではなく、夏の終りの、ふとしたおりであることが多いのです。

暑い暑いと、汗をふきふき、くらしているうちに、自然はすでに、秋のよそおいをこらしていたわけです。

古生代の終りである二畳紀は、ちょうど夏の終りにあたるような時代でした。二畳紀になったときは、今の暦でいうならば、八月の三、四日ごろにあたっていたかもしれません。

ところが、八月の七、八日に立秋の声をきき、十五日をすぎて、ツクツクボウシが、せわしく鳴きだすようになりますと、 それは二畳紀の中頃になぞらえることのできる頃あいであったとも、いえましょう。

このようなわけで、二畳紀の後半は、古生代の植物にかわって、中生代的な植物が、世界の各地に茂っていました。

ところがそれらの植物が、こんどは中生代の半ばをすぎたころには、また中生代的な特色を失って第三紀的なものがだいぶ姿を現していました。

だから、いつの時代でも、自然の入替りは、その時代の半ばをすぎた頃から、ボツボツ、始められていたことを知っておかねばなりません。

すなわち、自然は漸(ぜん)をおって、順々に繰返してゆくような傾向がみられるわけだといえるでしょう。

中生代の初めには、古生代の末期から、うけついだアミシダ類が、まだなかなか、さかんな勢いで、茂っていました。

そのほかでは、松柏科植物やソテツの類もみられ、イチョウや多くのシダ類、トクサ類も、栄えていました。

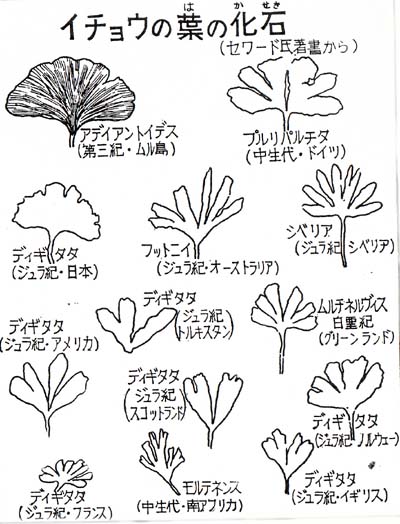

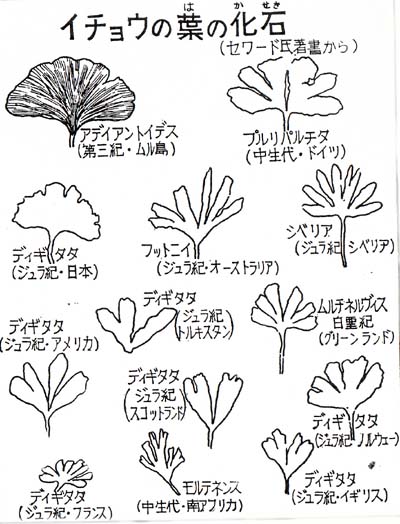

そしてジェラ紀から白亜紀の中頃までは、大体、この調子の植物で、山野は緑にかざられていました。 |

|

日本では、この時代から、白亜紀にかけては、ことにシダの類が、なかなか多かったようです。

ところが、白亜紀の中頃から末に及ぶと、急に、カシの類やヤナギ、それからイチジク類などの濶葉樹(かつようじゅ)が多くなって多分に第三紀的な植物の群を、かたちづくってきました。

そして、今まで、地球のかなり北の位置にまで、著しい勢いではびこっていたイチョウは、だんだん南の方にさがってきて、分布をかえてしまいました。

そして最後には、日本や華南地方(中国の南の方)にのみに、わずかなものが残される程度に、衰えてまいりました。

ただそればかりではなく、季節が生じたために、朝夕の気温の較差がはげしくなるのにつれ、緑の葉から黄葉へと色がえをし、やがて蘂を落して、冬を越し、春への若々しい希望をつなぐような、運命になってしまいました。

私は毎年のことながら、秋になって、あの卵のきみのような色つやをした、イチョウの黄色い蘂をみるたぴに、中生代末の、美しかったイチョウ林のことを、思わずにはいられないのです。

地面にわびしくも散った木の葉の上に、今日もつめたい秋雨が、降り注いでいます。 |

黄葉することを覚えたイチョウの木

|

食い入るようにじっと、このような景色にみとれていますと、苛酷な自然の掟(おきて)にうちまけた大爬虫類が、どこかそこらのやぶの中にころがっていやしないだろうかと、昨日の出来事のように、ふと思わないではいられませんでした。

2.3 永遠のわかれ top

くずれかかると、お天気ぐらい、もろいものはありません。

三寒四温と、暖かさに向って進んでゆくときには、その速度はさほど早くはありません。

それか、ひとたび秋風がたって、木の葉をゆすりだすと、冷たさは秒をあらそって加速度的につのってゆきます。

これが、春と秋の著しい違い方でしょう。

そうしているうちにも、土地のさまざまな、変り方が始って、昨日までは波しぶきが崖をかんでいた海岸が、今日は陸上にせりあがりて、山をつくるような騒ぎが起ってしまいました。

学者はこのような、地球の活動を、造陸運動とか造山運動とか、よんでいるようです。

こうして気候が変り地形がちがってきて、植物にも、異なったものが現れてきますと、今までおごりになれて、つい辛(つら)いことへのたしなみを失った動物たちは、まず食料に大困りとなり、あるものは飢死をしたり、またあるものは、体が動けなくなって、へたばりてしまいました。

そこを、これも食にうえた肉食性の動物か、あばれまわってゆきました。

こうして、実に見苦しい、食うか食われるかの争いが、日ごとにつのってきました。

第一、これまであまりにおごりたかぶったものにとっては、寒さがやってきたことだけでも、大きな痛手でしたろう。

ともかくも、こうして中生代の終りは、まことにみじめな定めのうちに、お互いが、永遠の別れをつげねばなりませんでした。

陸は陸での多くの生物、海ではまた海特産の生物たちが、大きくなりすぎたわが身をさすりながら、この世の終りを嘆いていたのでした。

このようにして、ついに、中生代的な多くの生物たちは、中生代の終りとともに、姿をかくしてしまったのです。

考えてみますと、白亜紀の中頃から末は、火の消えるちょっと前に、一度、華々しくもえさかるあのローソクの火に似て、一面では、あでやかではありましたが、そのじつ、きわめて不幸せな時代であったとも、いえるでしょう。

2.4 歯をくいしぱっていた哺乳動物

top

中生代の末に、まだそれほど、大爬虫類が、生活的にゆきづまっていなかったころに、けだものたちは、この地球上に現れていました。

しかし、その頃のけだものたちは、今日のネズミやイタチぐらいの大きさで、爬虫類の顔色をうかがいながら、おそるおそる、昼は草やぶにかくれていてやっと生活をしていました。うっかり、出歩いて、みつかったりしようものなら、それで万事がおしまいでした。 |

中生代に現れた最初のけだもの

|

だから、薄暗い穴の中や、枯木や岩石の下などで、やっとくらしていた程度でした。

なにしろ、横暴な爬虫類たちでしたから、所詮、けだものの敵ではなかったのです。

だけどいくらしいたげられても、「今にみていろ」という気持が、けだものだもの心には、いつもつちかわれていました。いや、やきついていたといった方が、適切であったかもしれません。

こうして、つぎの時代をねらって、コツコツと地味に生活していたおかげで、中生代末に大爬虫類が、総だおれになった後を引受けて、地球上に君臨することができるようになったのです。

だから何がおそろしいといっても、心をしめて努力しない人ほど恐い存在はないように、私には思われてなりません。

top

**************************************** |