|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@�\��

1 �X�тɂ�����ꂽ�n�� top

�@�@�@�@1.1 �C���痤��

|

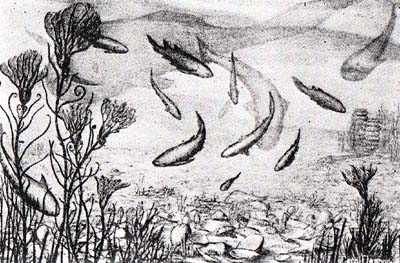

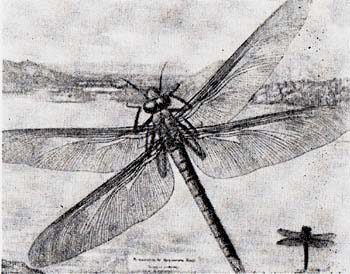

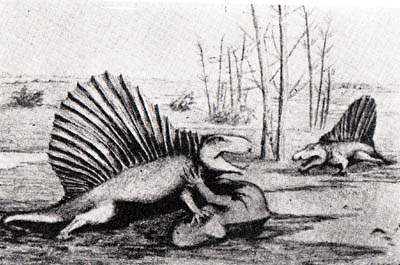

�Ð���ΒY�I�̑�X�ю���̃A�����J�̑z���}

|

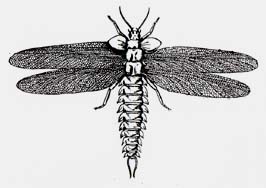

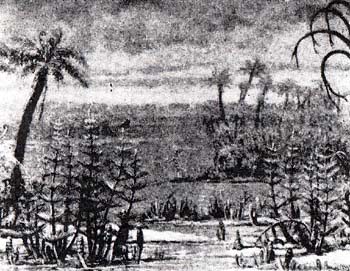

�Ð���̃��[���b�p�̒n�w���ɂ���ꂽ�����ނ̃G�I�M���i�X

|

�@���X�Ƃ����┧�ɁA�ܔM�i���Ⴍ�˂j�̑��z���A�������܂��A�̓b�ƏƂ���Ă��܂����B

�@�����ɃS�[�b�Ɣ����������Ĉ�g�������悹��ƁA���X�Ɗ⓪������ŁA���̔��ʂ�S�n�悭�Ԃ������Ă䂫�܂��B

�@�ЂƂ�����U�[�b�Ɣg���������ԂƁA���Ƃ͂܂����̐Â����ɂ������āA�Ð���̍r��ɁA���炩�Ȓ����K��܂����\�\�B

�@���͂��܁A���̂悤�ȕ��i���A�ڂ̑O�ɕ`���Ȃ���A���炭�A�������������̒n���̐g�̂������A�U��Ԃ��Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�@��X�ю���̐悪���̎����ɂ�����f�{���I�́A��X�ю���̂��Ƃ���������̂ɂ́A�ǂ����Ă��A�ꉞ�͒O�O�ɁA�@�艺���Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ����ゾ�Ǝv���܂��B

�@�Ƃ����̂́A�f�{���I�̏��߂̍��ɂ́A�܂��n���̑啔���͊C�ł܂�Ă��܂������A�f�{���I�����ɂȂ�̂ɂ�āA����̂悤����������Ă��āA�C���痤�ւ́A�������̕ω����A�������ɐ����̊ԂɁA�͂���Ă���悤�ɂȂ��Ă�������ł��B

�@�f�{���I�̎��㖼�ɂȂ����f�{���Ƃ����̂́A�C�M���X�̓암�̕��ɂ���B�̖��ł��B

�@�����ɂ̓S�g�����h�I�ƁA���̐ΒY�I�̒n�w�ɂ͂��܂��āA�ΊD�����Ƃ����n�w���悭���B���Ă��܂����B

�@���̒n�w�̒��ɂ́A�C�ɂ���ł��������̉����A�ƂĂ���������܂܂�Ă��āA���炩�Ɉ�̓��F�������Ă��܂����̂ŁA�����Ƀf�{���I�Ƃ���������A�������Â���悤�ɂȂ����̂ł��B

�@���̌ケ�̎���̒n�w�́A���������ł͂Ȃ��A���[���b�p�ł́A�h�C�c�̃��C���n���̎R�ԕ��ɁA�悭���B���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂����B�����čŋ߂ł̓��[���b�p�̊e�n��A�����J�ɂ��A���邱�Ƃ��킩���Ă��܂������A�A�W�A�ł͒����̓암��C���h�x�߂ɂ��A�݂��ƂȒn�w���A�悱������Ă��邱�Ƃ��A�͂�����Ƃ��Ă��܂����B

�@�������Ă݂܂��ƌ��ǂ́A���̎���̊C�̂Ђ낪�肪�A���E�̊e�n�ɋy��ł������Ƃ��A������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B |

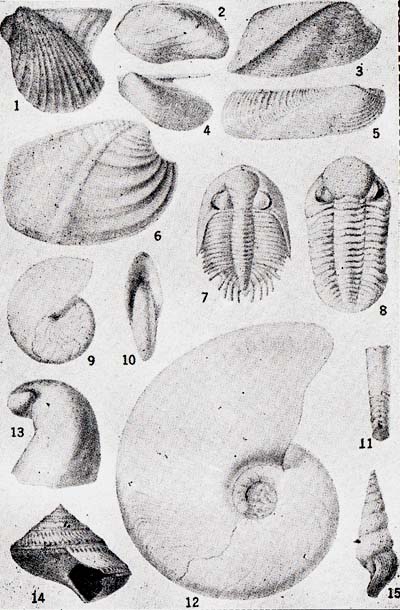

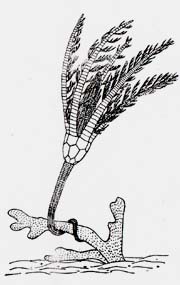

��X�ю���̐A���\�\

�@�R���_�C�e�X

�A�z�E�Q���X

�B�J���~�e�X

�C�V�M���C���X��

�D�s�g�f���M����

|

�@�f�{���I�̊C�ɂ́A�O�ɂ�������Ɛ\�グ�܂����悤�ɁA���ނɔ��ɂ�������̂����܂������A���ނ����ł͂Ȃ��ق��̐������ɂ��A�����Ԃ���F�̂�����̂��A�݂��܂����B

�@���ƂɁA�T���S�̗ނ̂������邵�����B�́A���ǂ낭�قǂ̎����ł����B�����̃T���S�́A���̑啔�����T���S�ʂ��`�Â��邽�����ł����B

�@�l�˃T���S�i���i�̊u�ǂ��l�̔{���łӂ��Ă䂭�T���S�j�̃V�A�g�t�B�������͂��߂Ƃ��āA�z�[�J�T���S��A�E���O�c�K�C�Ƃ����Ă������ȃT���S�Ȃǂ��݂��܂����B

�@���ꂩ��A������C�����˂Ȃ�Ȃ��_�́A�[��̓����̘r���ނɁA�I���h�r�X�I�ȗ��̒��q�A�X�r���t�@�[���܂�����ł���A���̂ق��ɂ����낢��Ȃ��̂��������Ă��܂����B

�@���邢�́A���C�Â����Ƃ��l�����܂����A����܂ł̊C�̐����́A���E�̊e�n�ɋ��ʂ����킪���z���Ă��܂������A���̒n��ɂ́A���̂�������x������܂��āA�������邵���L���͈͂ɂ́A�y��ł��܂���ł����B

�@���ꂪ�A�f�{���I�ɂȂ�܂��ƁA���ɍL���n��ɂ킽���ĎY����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�����܂ł��Ȃ��A���݂悢����������Ƃ���ɐ��������ƂƁA�������̔ɐB����͂��A�͂Ȃ͂����܂��Ă������Ƃ��A���点�Ă�����̂ƁA�l���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�������A���̎���ɂȂ�܂��ƁA�O�t���͂悤�₭�������݂��Ă��܂����B

|

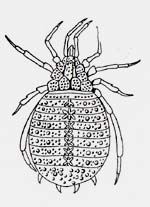

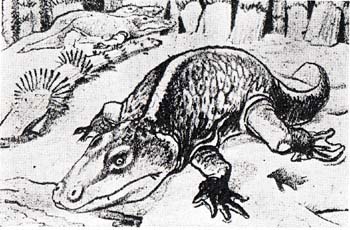

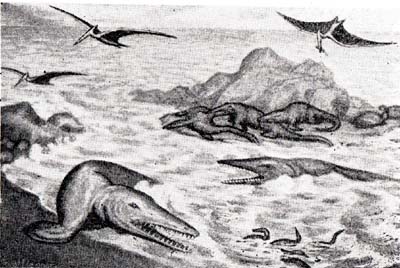

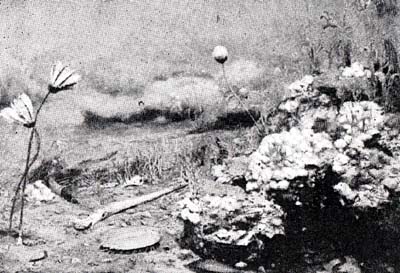

�Ð���̃S�g�����h�I�Ɋ��Ă����T�\��

|

�Ð���̊C�̂悤��

|

�@�Ð����̑O���̎���̂����A�S�g�����h�I�ɂȂ��Ă���A���[���b�p��A�����J�A���ꂩ��A�W�A�̊e�n�ɁA���K�͂̑傫�ȁA���R�^�����s��ꂽ���Ƃ�����܂����B

�@���̂��߂ɁA���̂悤���ɁA���낢��ƕς������Ƃ��������A�����I�ɂ́A���ɂ͂���A���Ȃǂ��A����ɐ����܂��Ă����悤�ł����B

�@���A�͂�����Ƃ������Ƃ́A�悭�킩��܂���B

�@����͉��Ƃ��Ă݂�ׂ����̂��A���܂�Ȃ�����ł��B

�@�Ȃ����Ƃ����Η��̂��̂́A���ɂȂ�悢�܂肪�A�����̂��̂قǁA��������ɂ߂��܂�Ă��Ȃ�����ł��B

�@�������A�����ł��A���ʂɑ����͂����ƂȂ�܂��ƁA������ł��̂悤�����Ȃ��߂Ă����������i���Ƃɓ����j�ɂƂ��ẮA��������̐V�����y�n���A�ڂ̑O�ɂЂ炯�Ă������ƂɂȂ�܂��傤�B

�@�����̏��␅���܂�́A���ɂ������Ƃ����܂��Ă��A�����ɂ��܂��Ă������́A�����̂悤�Ȑ^���ł͂���܂���ł����B

�@�ł��Ă܂��Ȃ�����ɂ́A�ǂ��ɂł������͊܂܂�Ă��܂����B

�@�J���~��ƁA�����̉����́A�C�̕��ɁA�J���Ńh���h���^��čs���܂����B

�@���������āA�C�̐��͉����炭�Ȃ����ł������A����ɂ����������̐����A�����ɉ��C�������Ă��܂����B

�@������C����A�C���Ɠ��l�Ȑ�̐��������̂ڂ�A�C�����͂����炩�����̏��Ȃ����ȂǂɁA�Ƃɂ����ꉞ�������āA���ւ̂��肩���̏����ɁA��������ł����̂ł����B

�@������ԁA���������Ƃ���ŁA���炵�Ă��܂��ƁA���x�́A�Ăь��̊C�Ɉ����������Ă䂱���Ƃ����悤�ȁA�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�ނ��뉖���̂�菭�Ȃ������̕����A���݂悢�g���ɂȂ��Ă������Ƃł��傤�B

�@�������A���܂萅�́A�������Ƃ肪�Â��ƁA�ǂ������������������āA���܂��̂ł����B

�@�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ƁA�����͂����S���̗��ł����B

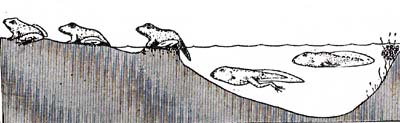

�@�������āA�C�����痤���ցA���ꂪ�₪�ė��ւƁA�V�����������X�ɂЂ炯�Ă䂭�̂ɂ�A�͂��߂̐������A����Ɍ`�������A�����̂��₷�������݂́A�̂ɐi�����Ă��������Ƃł��傤�B

�@�u�����������v�Ƃ������_���A���肽���ǂ����́A���낢��Ɩ��̂���_�����邱�Ƃł��傤���A���ۂɂ͊��ɂ��������āA�����̎d���������Ă䂩�Ȃ���A�����čs���Ȃ��킯�ł��B

�@�����Ă䂯�Ȃ���A����͌��ǎ����Ӗ����邱�ƂɂȂ�܂��傤�B

�@��������̂ɂƂ��āA�����邱�Ƃ́A������Ȃ��Ƃł����A����������ʋꂵ�݂�����ق����A���炢���Ƃł́A�Ȃ��������ƍl�����܂��B

�@�����炱�������炳������ʂ��āA���y�����K���������Ƃ邽�߂ɂ́A�܂������Đ����̂��₷���̂ɂ��炽�߂���A����Ȃ������肷��K�v�ɂ��܂�ꂽ���Ƃł��傤�B

�@�������Ē����N���̂����ɁA���ɊC�Ƃ͉��̂��ꂽ���̐��������݂���悤�ɂȂ�܂����B

�@�I�X�{�[�����m�ɂ��܂��ƁA�����ł͂܂������ɃT�\���A�b�����i���������邢�j�A�����i���イ�邢�j�A���ꂩ�������Ȃǂ��A���̃R�[�X�����ǂ����A�Ƃ������Ƃł��B

|

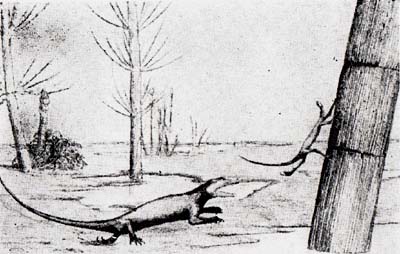

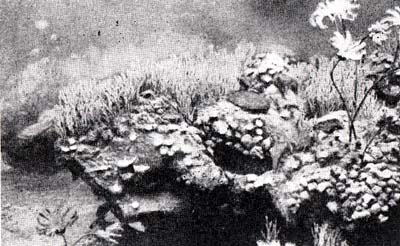

�Ð���̃A�����J�̐X�ђ����˂���ɂ��Ă����S�L�u����

|

�Ð���̃S�L�u��

|

�@�@�@�@�@1.2 �����ł����Ƃ��������� top

�@�₪�Ēn���̊e�����A�ΒY�I���L�̐A���ŁA�����������������߂Â��Ă��܂����B

�@�ǂ������킯���A���܂ł͂��܂藤���̐A�����A����ł́A�炽�Ȃ������悤�ł��B

�@�A�����d�����낷�̂ɕK�v�ȔS�y���̗����A�قƂ�ǂЂ炯�Ȃ��������Ƃɂ����ł��傤���A��ɂ́A���͏�Ɋ��������ł��������Ƃ��A�����ł����ł��傤�B

�@�Ƃɂ����ǂ����ŐA���������͂��āA��q����܂��悤�ɂȂ�܂��ƁA��q�͕��ɂ̂��ė�����A�₪�Đ�̐��ł͂��ڂ�A���炵�悢�Ƃ���ɗ������āA�܂��V����������W�J���Ă䂫�܂����B

�@�ЂƂ��ѐA��������Ă䂭�ƁA��͂��ꂩ�畗�������܂��āA�h���h���y�ɂ������Ă��܂��A����ɐA���̔ɖ������Ă䂭���ƂɂȂ�܂����B

�@�����։ΎR�̕��͓����ƂɌ������Ȃ��āA�����Ƃ���ɂ��ΎR�D�������^��ł����āA�u����������J�������߂ĕ��n���������肵�܂����B�@�ΎR�̔����́A����������C���ƂĂ���������ɂӂ������܂����B |

�Ð���̑�g���{�A���K�l�E���A�E���͌��݂̃g���|

|

�@���̂��߂ɁA��C���ɂ͒Y�_�K�X���A�݂��݂��Ă��܂����B

�@�J���ӂ肾���ƁA�J���͋�C���̂��݂�A�Y�_�K�X���Ƃ����A���̂Ȃ��̗��������ӂ���ŁA�h���h���n��ւƍ~���Ă䂫�܂����B

�@�n�ɏW�������낢��ȕ����́A���ꂼ��̐����ɂ��������āA�V����������������A���ꂪ�܂��A��ς悢�h�{�f�ƂȂ��ĐA���̕��L���A�����������߂錋�ʂɂȂ�܂����B

�@����łȂ��Ă��A��C���ɁA�����Y�_�K�X�����������Ƃ������Ƃ����ł��A�A���ɂƂ��ẮA���肪�����K���ł������̂ɁA���Ⴀ��܂���B

�@����Ȃ������ŁA�Ð���㔼���̒n��ɂ́A���܂��܂ȐA�����A���܂��ɂ͂т����Ă䂫�܂����B

�@�A�����������Ɩ��ėтɂȂ�A�X���������Â���悤�ɂȂ�܂��ƁA�܂��܂��n��͎����ۂ��Ȃ�܂��̂ŁA���������̓����A�������������ƁA�Â����ƂɂȂ�܂��傤�B

�@���̂悤�Ȏ��R�̊��́A�����������������ɂ悢���݂����A�������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�������Đ��̒��́A������ΒY�I�̑�X�ю���ւƁA�Ȃ���Ă䂫�܂����B

�@�C�ł͂�������炸�A�����̔��B���A���܂��ɐi�߂��Ă䂫�A���ꂼ��̊ԂɁA�悤�₭�����������������A����Ђ낰���悤�Ƃ��Ă��܂����B

�@���Ƃɂ��̎���ɁA���[���b�p�ƃA�W�A���Ȃ��ł������n�̒�����������ŁA�����ɑ傫�ȓ��C������܂����B

�@���ɂ����e�[�`�X�C�́A�����ɐ������V�����C�������Ƃ������Ƃł��B

�@���{�͂��̍��A���C�́A���̓���������̂Ƃ���ɒ���ł����̂ł����B

�@�����̊C�ł́A�ΊD���̍��g�������������������A��x�ɁA�ނ炩���Ď��ʂ��Ƃ��A���т��т������悤�ł��B

�@����͂����炭�A��x�ɗ��̂ɂ����������A�吅�̂Ƃ��ȂǂɁA�ǂ��ƊC�ɒ�����āA�����x�������ˁA���т��������D���}�ɂ�������ł�������ł͂Ȃ������낤���Ƃ����Ă��܂��B

�@���A���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�������̂ɂ�������炸�A�ǂ��ł��T���S�͂悭�͂т���A�ΊD�D�����w�I�Ɏ��R�ɐ�������Ă��܂����B

�@�@�@�@1.3 �A���̎�� top

|

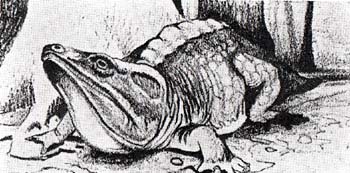

��X�ю���̐A���̂��낢��

|

�Ð���f�|���I�̒����̓A�����J�̃j���[���[�N�̊X����X�т�����

|

�@�ΒY�I�̐A�������R�ɒY�����āA�ΒY�ɂȂ������̂́A���A���E�̊e���ŁA�䂽���Ɍ@�肾����Ă��܂��B

�@���{�̌Ð���ɂ͗��̐A���͐����Ă��Ȃ������A�Ɛ����w�҂������̂ł����A�ΒY�Ƃ܂ł͂䂩�Ȃ����A�����Ƃ��ẮA�����݂͂����Ă���Ƃ����������͂����Ă��܂��B |

�@�������ꂪ�m�����Ƃ��܂��ƁA���{�̂ǂ������A���̍��킸���Ȃ��痤�����Ă��āA�����ɂ��̂悤�ȐA�����͂��Ă����ƁA�z�����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���̖��́A���{�����a���������̎����ƊW�������āA��ρA��Ȍ����ۑ�Ǝv���܂��B

�@�Ð������̐ΒY�A�������͂��̍��̐A�������o���n��́A���{�̋߂��ł́A���N�A���B�A�����ɂ���܂��B

�@���ƂɁA���B�⒆���ɂ́A���E�ł��L���ȒY�z���A���X�ɕ��z���Ă��܂��B

�@����ɉ����ɖڂ������܂��ƁA���[���b�p��A�����J�ɂ��A��������܂��B

�@�C��n���ẮA���쑾���m�̃j���[�W�[�����h��I�[�X�g�����A�ɂ�����܂����A�k�̕��ł́A�X�s�b�c�x���Q�����ɂ����݂��Ă���Ƃ����Ă��܂�����A���̍��A���E�̂��݂��݂Ɏ���܂ŁA�g�����C�߂��܂�A�Ð��㖖���L�̐A�����A���炵�������ŁA�ɖ��Ă������Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�ΒY�I�̑�X�т��A�������Â����Ă����A���̈����˂�ɒ��ׂĂ݂邱�Ƃ́A��ϋ����̐[�����Ƃł����A����́A�e�ՂȂ��Ƃł͂���܂���B

�@�Ȃ����Ƃ����A�Ð���̐A���́A�Ð�����ŖłтĂ��܂��āA�����A�m���Ȃ��̎q�����݂��܂���B

�@����ŁA�m���Ȓm���������āA���������������߂Ă䂭���Ƃ��ł��Ȃ�����ł��B

�@���̐A�����A���E�̊e�n����W�߂āA�������Ă���w�҂̐��ɂ��܂��ƁA��̘Z���炢�̎�ނɁA�傫�������邱�Ƃ��A�ł���Ƃ������Ƃł��B

�@���{�ł̂��Ė��́A��ςނ������������g���Ă��܂��B |

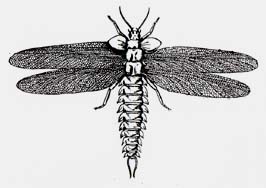

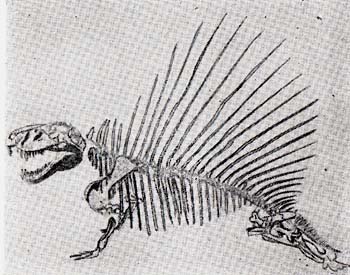

�Ð���f�|���I�̎�q�V�_

�i����20�t�B�[�g�j

|

�@���A���łɁA���̂悤�Ȃ��Ď��ŁA���O�������܂��Ă��܂��̂ŁA���܂��炻����ȒP�ɕύX���邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�ŁA�����ł͂�ނ����܂���A���܂ł̗�ɂ��������āA���̂܂܂��g���Ă������Ƃɂ������܂��傤�B

�@���Ԃɂ����˂Ȃ�Ȃ����̂ɁA�b�ؗ��i��ڂ��邢�j������܂��B

�@���̐A���́A�������̒�ɂ悭�A���Ă���܂��A�g�N�T��r�n�ɑ����X�M�i�Ɏ������̂ł��B

�@���͒����A��������i���̏ꍇ�ɂ́A���̂�����ۂ̕����ɓD���܂��āA�����ł͊�Ή����Ă��܂��j�ɂȂ��Ă��āA���̂ӂ��̂Ƃ���Ɏ}�������Ă��܂����B

�@�t�͂������ď��`�ŁA���i��̂ӂ��ɁA�O�ȏ�̗t��}�����ˏ�ɂ��Ă�����́j�̌`�ł��Ă��܂����B

�@���̐A���́A���������ۂ��y�n�ɁA���X�ƒn���s���̂��A���̒n���s����A���������Ɗ������o���āA�͂т����Ă����悤�ł��B

�@���܂ł̌����ł́A���̒��a���O�\�Z���`�A�������͂���ȏ�̂��̂������Ă��āA���̒����́A�O�\���[�g���ɋy�Ԃ��̂��������Ƃ������Ƃł��B

�@����A�d���̂悤�Ȃ��̐A���̊����A�j���L�j���L�Ƃ͂��āA�ї����Ă������ƂɂȂ�܂��傤�B

�@�ŋ߂̐V���������ɂ��܂��ƁA���̐A���ɂ����낢��Ȍ`��傫���̖E�q�i�ق������ӂ��Ă䂭�̂ɕK�v�ȍזE�j�����邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�����ĖE�q�̖���A�t��}�̌`������ɂ���āA�b���i��ڂ��j�ɂ��������̎�ޕʂ��A�����Ă��܂��B

�@�����b���i��ڂ��j�Ƃ����Ă�����̂́A�J���~�e�X���̂��̂ŁA���̑��ɁA�A�X�e���J���~�e�X�i�����ŖƂ����܂��j�A���k�����A�i�֖Ƃ����܂��j�A�X�e���t�C���e�X�i���t�Ƃ����Ă��܂��j�Ȃǂ̑�������܂��B

�@���Ԗڂɂ����Ă悢���̂ɁA�Ώ����i�������傤�邢�j������܂��B

�@�Ώ��Ɛ\���܂��ƁA��ςނ��������A���̂悤�ɁA���l���ɂȂ��������܂������A���{�̊e�n�̐[�R�ɂ͂��Ă���q�J�Q�m�J�Y���i�ʂ̖����J�~�_�X�L�A�L�c�l�m�^�X�L�A���}�E�o�m�^�X�L�A�e���O�m�^�X�L�ȂǂƂ����܂��j�ɁA�悭�����A���Ȃ̂ł��B

�@�����̃q�J�Q�m�J�Y���́A���̒������A�������̂ł��[�g���قǂŁA�ȂȂ߉��ɒn����͂��悤�ɂ��āA�̂тĂ䂳�܂����A�Ð���̂��̂́A��ɂ܂������ɂ̂тĂ��܂����B

�@�������A���\�l���[�g���ȏ�ɂȂ���̂��������Ƃ����Ă��܂������u�����Ă���̃V�_�ށv�Ƃ��āA���炵���Ȃ��߂��A�悵�Ă������Ƃł��傤�B

�@���̗ނ̈��ɁA���ʗؖ��i���ڂ��A�܂��̓E���R�M�j�ƌĂ�Ă�����̂�����܂��B

�@���̐Ώ��͊����}��ɕ���A�}�ɂ͒Z�����Č��n�I�ȃX�M�̗t�Ɏ����P�t���A�����ς��ɂ������Ă��܂����B

�@���̃q�J�Q�m�J�Y���́A�q�̂��̒��ɖE�q������Ă��܂����A���̐Ώ��ނ́A��q�̂悤�Ȃ��̂�����Ă��܂����B

�@�Ώ��ނ̂Ȃ��ɂ́A���̗ؖ̂ق��ɁA������i�ӂ�����ڂ��j�Ƃ����̂�����܂��B�@���̐A���͗ؖƓ����ނ̃V�_�ł����A�t�͍ג����āA�����̂��̂��ނ炪���Đ����A�t�̂��Ă����Ղ������ȉ~�`�ŁA�Ђ炽���ł����L���̂��˂̏�ɁA����ɐՂÂ����Ă��܂��B

�@�O�ɂ��b�������܂����E���R�M�̂́A�t�͐��`�Ŏ}�ɖ��ɐ����A���Z����ɐՂÂ����Ă��܂��B�@���̓_���A�����Ώ����i�������傤�邢�j�ł��A���̓�̐A���̈���Ă���_�ł��B

�@�Ȃ��A�ؖؗ��i�E���R�M�ȁj�ɂ́A�L���E�J�{�N�Ƃ����̂�����܂��B

���̐A���́A�t�̂��Ƃ����i�t��i�悤���傭�j�Ƃ����܂��j���A���ɍ����Ȃ��Ă��āA���̕������A�}�c�ނ̃L���E�J�i�{�ʁA���ɂ����}�c�{�b�N���̂��Ɓj�̂悤�ɗוЂ��A�������ӂ��悤�ɂȂ�ׂĂ��܂��̂ŁA���t���i���悤�ڂ��j�Ƃ����Ă���̂ł��B

�@���̐A�����A�ΒY�I�����Ő₦�Ă��܂��āA�����q�����c���Ă��܂���B

�@��O�Ԗڂɂ́A���t�̗ނ�\�������܂��傤�B

�@���̐A���́A�₽��ɑ傫���Ȃ肽�����Ă����Ð���̐A���̂Ȃ��ł́A�߂��炵�����C�ŁA�ق�����ƈ���Ƃ̂����ȐA���ł����B

�@����܂ł̏o�y������݂܂��ƁA���͉��M�قǂ̑����ł����B

�@���̊��ɁA�����ь`�̗t���Z����Ȃ��ďc�ɂ������Ă��܂����B

�@���̑����Ƃ��̊����������鐫���������Ă������Ƃ���l���Ă݂܂��ƁA�t�W�̖��̂悤�ɁA�ق��̑�Ȃǂɂ���݂��āA�������Ă����炵���A�l�����Ă��܂��B

�@���t�͂�肠���ɑ����A�n����Ɍ���Ă����悤�ł��B

�@�w�҂̐��ɂ��܂��ƁA���łɃf�{���I�ɁA���̏����̂��̂�����Ƃ������Ƃł����A���̏I��͒�����̏��߂̍��ɂ��Ă�̂��A�������Ƃ������Ƃł��B�@�����炸���Ԃ�v�����ԁA�����Ȃ��炦�Ă������Ƃ��A���킩��ɂȂ�ł��傤�B

�@��l�Ԗڂɂ�����̂́A�[�V�_�ނƃV�_�ނł��B

�@�V�_�ނƂ����܂��ƁA�������ē��A�̂��߂��ۂ��y�n�ɉA�C�������A�����Ă�����̂̂悤�ɂ��v���ł��傤���A��̂̋[�V�_�ނ͍����̃V�_�ނƂ͈���āA��ɂȂ邽���̂��̂ł����B

�@���̐A���͍����̃V�_�ނ̂悤�ɁA�E�q�łӂ��Ă䂭���̂ł͂Ȃ��A��q�ŔɐB���Ă������̂ł����B

�@���̓_���A�����V�_�ނł��A��̂̋[�V�_�ނƍ��̂��̂Ƃ́A�傫�ȑ���_���Ƃ����܂��傤�B

�@�����������̎����̒��ɂ́A�E�q�ŔɐB������̂��������悤�ɍl�����܂�����A�[�V�_�ނƂƂ��ɃV�_�ނ̑��݂����A�����Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�����̐A���̌����́A����܂ł͎�ɗt�Ђōs���Ă��܂����B

�@���������āA�t�̂�����ł����������߂ɁA���������A���������肵���_���A���������̂ł͂���܂����Ǝv���܂��B

�@��������ɂ��������̌�������ŁA���̓�̎�ނ��A�͂����肳���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@�[�V�_�ނɂ́A���낢��Ȏ�ނ�����܂����A��Ȃ��̂Ƃ��ẮA�w�e�����M���E���A�N���h�L�V�����A���M�m�v���X�A���Q�m�X�g�}�A�J�����s�`�X�Ȃǂ�����܂����B

�@�Ƃ��Ă̐����Ԃ�́A�V�_�ނɂ��ō��������Ƃ����Ă��܂��B

�@���̃V�_�ނ́A�������̂ł͎O�A�l�\���[�g���̂��̂��������Ƃ������Ƃł��B |

�X�ю���ɉh�����[�V�_�ނ̂��낢��

�A�����J�̌Ð���̗т��������Ă���

�l�E���t�e���X

|

�@���Q�m�X�g�}�[�V�_�ނ̎�q�͋��̂悤�Ȍ`�����Ă��܂����B

�@�V�_�̒��ԂƂ��ẮA�܂��Ƃɂ������낢���F�������Ă��邱�Ƃ��A���ӂ����ł��傤�B

�@�Ō�̑�ܔԖڂɂ̓R���_�M�ނ̂��Ƃ����b�������܂��傤�B

�@���̐A���́A����{�ɑ����\�e�c�ɁA�悭�������̂��Ƃ����Ă��܂��B

�@�\�e�c�̑傫�����̂ł́A���̍������O�A�l���[�g���ɋy�Ԃ��̂�����܂��B

�@�Ð���̃R���_�M�ނɂ́A��ނƂ��Ă͐��킠��܂����B

�@��тɏ�̍������̂����������炵���A���̒��ł����Ƃ������Ȃ�R���_�C�e�X���̂��̂́A���\���[�g���ɂ��y�Ƃ����Ă��܂��B

�@������A���̃\�e�c�Ƃ���ׂāA�ǂ�Ȃɑ傫�ȐA���ł����������A�@�����邱�ƂƎv���܂��B

�@�\�e�c�͍ג����������t���H��ɂȂ��ā@��̑�`�̂��̂ƂȂ��āA�s�̂Ă���ɁA�ނ炪���Ă������Ă��܂��B

�@�S���𑽂��ق�����A���ł��̂ŁA�������͎q���̂���A�K�ѓB����������A���ɂ���������ł�������Ƃ��o���Ă���܂��B

�@�R���_�M�ނ̓R���_�C�e�X���̂��̂̂ق��ɁA�h���R���_�C�e�X�A�|�A�R���^�C�e�X�A�f�C�N���m�t�B�����Ȃǂ̎�ނ�����܂��B

�@��ނɂ���č����ɍ�������A�p�ɂ�������_���݂��܂������A�t���������Č��̂悤�Ȍ`�����Ă���Ƃ���́A�������Ă悭���Ă��܂����B

�@���̂��߂ɂ��̐A�����A�}�c��X�M�̂悤�ȁA�������i���傤�͂����j�A���ɋ߂ɂ��̂̂悤�ɁA�l����ꂽ���Ƃ�����܂����B |

�Ð���ΒY�I�̐A���̏�

|

�@�@�@�@1.4 �Ð��㖖�̗ё��i����j

top

�@�Ð���̑�X�ю���Ƃ����ƁA�ǂ����Ă��A�ΒY�I�̐A�����v���o���Ȃ��킯�ɂ䂫�܂���B

�@���̐ΒY�I�̐A���́A�O�͂ŁA�����Ɛ\�������܂����悤�ɁA���̎��ゾ���ɁA���F�������ĉh������ނł����B

�@���āA���̑S�������悤�₭�A�����z���āA����͌Ð���̖����ւƓ����Ă䂫�܂����B

�@�ǂ�Ȑ����ł��A���Ȃ炸��x�́A�X�����A�h���̎�����������̂ł��B

�@�ΒY�I�̎��͓��I�ł����A���̓��I���A�������ɏI��ɋ߂Â��Ă䂭�̂ɂ�āA�ΒY�I�̐A���́A����Ɛ����������Ă䂫�܂����B

�@����ł��܂��A��ނ͈ꉞ�A�ΒY�I�̂��̂̂Â��������Ă��܂����B

�@���A���̂悤�ȐA�����A�������݂���悤�ɂȂ�܂��ƁA����ɂ��������͂̋����V�����A�����A���x�͂��낻�댳����͂��Ă����A���������̂��ē����������Ă��܂����B |

�ΒY�I�̐X�т̗l�q

|

�@�����̐A���̒��ɁA�����L�A�Ƃ����Ă���j�t�����A�������邵�����Ă������Ƃ́A�[�����ڂɂ��������邱�Ƃ��Ǝv���܂��B

�@���̐A���͐�Ŏ�ł����A���܂̃}�c��X�M�̉����c��̂悤�ȁA�����������������������i���傤�͂����j�A���ł���������ł��B

�@���������ɁA���̎���̐A���́A�t�����ɕ������Ȃ��Ă��ċC�E���a�̒��ɂ��܂�ꂽ�悤�ȏ�Ԃ�悵�Ă����ƍl�����Ă��܂��B

�@�ǂ����Ă��̂悤�Ȏd�g�ɂȂ������Ƃ����܂��ƁA���̍��̕��n�͂ǂ������A�����̋��������ł��߂��Ă��܂����̂ŁA���̐A���͍�����[���ɁA�h�{�����z���グ�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@���̂��߂ɁA��ɗt�̋@�\�i�͂��炫�j�����߂āA�����ς炻���ŁA�h�{�����z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������悤�ɁA�z�������Ƃ������Ƃł��B

�@�����n�̐A����������h�{�����Ƃ�Ȃ��̂ŁA�t�̎d�g�ɓ��ʂȂ��̂������Ă���Ƃ����Ă���̂ƁA�悭���Ă����Ƃ������Ă��܂��B |

���ΐX�͂������Ă����Ă�����

|

�@�@2�@�X�т̓������� top

�@�@�@�@�@2.1 ������

�@�@�A�������ėт�����A�n�ʂ������Ɏ����Ă��܂��ƁA�����������n���ɂ͂��̂悤�ȂƂ���̂����ȓ����������A���Ƃ͂Ȃ��ɏW�܂��Ă��܂��B�@�����ō��x�͐X�̒����̂����Ă݂āA�����ɂǂ�ȓ���������ł��������A���ׂĂ݂邱�Ƃɂ������܂��傤�B

�@����܂ł̐��E�ɁA�����Ɩ��Â��邱�Ƃ̂ł��铮�����A������������Ȃ��Ƃ����z���́A�ΒY�I�Ɍ��ꂽ�����ނ��݂��l�ɂ́A����ł����Â������ł͂Ȃ����낤���Ǝv���܂��B

�@���ۂɂ��ꂾ���i�����������ނ��A�ΒY�I�̐X�ђ��ɁA�ˑR�Ɍ����킯�͂���܂���A�����Ƃ��Ă̌��n�I�Ȑ����́A���Ȃ�ȑO�����i���͑O�J���u���A�I�Ɍ���Ă���̂ł��j�n���̂ǂ����ŁA�i���ւ̐��i�i���傤����j�ɁA�傫�ȓw�͂��͂���Ă����Ƃ݂Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���āA�����������Ƃ����ꂱ��l���Ă���܂��ƁA��X�ю���̐X�̒��ɂ́A�����Ƃ�������ȍ��������Ă��悳�����ɍl������̂ł��B

�@���A�����������邱�Ǝ��g���A�͂Ȃ͂��A�߂��炵�������i���ꂽ�����j�ł��邱�Ƃ��v���܂��ƁA��������ł͂����̂��낤���A���ɂȂ����̂͂����̒��̂��������̂��̂������ƁA�v��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�c����Ă������̍����́A�g���{�ނ��͂��߁A�Ö����i���������j�ނ�S���i����j�ނȂǂł����B

�@�g���{�ނł́A�t�����X�̐ΒY�I���̒n�w���炵��ꂽ���K�l�E�����j�C���L���ł��B

�@���̃g���{�́A�̒����l�\��Z���`�ʼnH���Ђ낰��ƁA���E�̂����킽�����A���\��Z���`�قǂ�����悤�ȁA�傫�Ȃ��̂ł����B

�@���̂悤�ȌÂ��^�̑傫�ȃg���{�́A�ЂƂ�t�����X�����ɎY�����̂ł͂Ȃ��A�A�����J�ɂ��p���I�e���e�X�Ƃ���g���{�����܂����B

�@���̂悤�ȃg���{���A���������������Ƃ�����A�т����肷��قǂ̑傫���H�������ĂĂ������Ƃł��傤�B

�@�Ð���ł����Ƃ��Â��ƍl�����Ă��鍩���ނ́A�ΒY�I�̏��ߍ��̃p���I�W�N�`�I�v�e�����i�����j�̂��̂ł����A�t�����X�Ŕ������ꂽ�X�e�m�W�N�`�A�E���o�^�ł��A�k�A�����J�̃C���m�C�ł���ꂽ���E�u���v�^�X�E�_�G�G���V�C�ɂ��Ă��A���Ȃ肷���p�����Ă��܂��B |

��X�ю���̗ё��ƁA���̊Ԃ��Ƃ҂܂���Ă���

�Ð��㖖�̃g���{�Ȃǂ̍�����

|

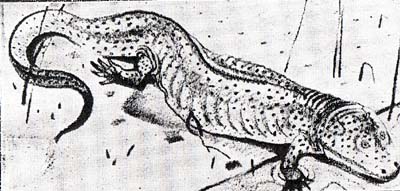

�@���A�����ΒY�I�ł������߂��ɂȂ�܂��ƁA�ɂ킩�ɍ����̎�ނ��ӂ��Ă��āA�S�L�u����i�i�t�V�̗ނ�����Ă��Ă��܂��B

�@���A�����̍����ނ́A���̑������A���̉��A��t��H�ׂ���A���邢�͐H���H�����̂��̂ł����B�@�����̃n�`��`���E�̂悤�ɉԂ̖���������悤�Ȃ��̂́A�����Ă��܂���B

�@���������_����l���Ă݂܂��ƁA�Ԃ̂����A�����A���łɂ��������ǂ����Ƃ������Ƃ��A���ƂȂ��Ă��܂��傤�B�@���A�����́A�����������ԂȂǂ́A�܂������炭�́A�n��ɂȂ��������Ƃł��傤�B

�@��X�ю���ɂ́A��\�����i�����j�قǂ̍����������Ă��܂��B�@�����̂��ׂĂ��L�����i�䂤���邢�j�ł��邱�Ƃ��������낢�Ǝv���܂��B |

�ΒY�I�̌Ö������i���������邢�j�B�t�����X�Y

|

�S�L�u����

|

�@�����́A���̂قƂ�ǂ��A���݂������ݐ������q�����c���Ă��Ȃ���Ŏ�ł���܂����߂ɁA���̌������e�Ղł͂���܂���B

�@�@�@�@2.2 �N����

�@���ݐ����Ă���T�\���ނ́A��O�S��قǂ���Ƃ����Ă��܂��B�����̃T�\���́A���̂قƂ�ǂ������ł��B

�@���̃T�\���́A�Ð���ɊC�ƕʂ�A��������ɐΒY�I�̂��߂��ۂ��т̒��ŁA���낢��Ɛ��n��̕��@���������Ă������̂̎q���ł��B

�@�k�A�����J�̃}�[�]���E�N���[�N�̒n�w�Ō�����ꂽ�G�X�R���s�E�X�E�J���{�i���E�X�ł��A�{�w�~�A�̃��R�j�b�c�Ŕ������ꂽ�Q�����i���E�{�G�~�b�͂ł��A�����́A�����炭���̎����ۂ��Â��y�n�Ő������Ă������̂ɑ��Ⴀ��܂���B

�@�̂̑傫�����A���݂̂��̂ɂ�قNj߂��傫���������Ă���悤�ł��B

�@�N���͑�̂���A�����o���Ă��݂��͂��Ă������ǂ��������ƂȂ邱�Ƃł��傤�B

�@�̂̎d�g����l���Ă݂܂��ƁA�����o���Ă����炵���v���܂����A���̉��͂ǂ�������������Ă��܂���̂ŁA�m���Ȃ��Ƃ́A�\���������܂���B

�@�k�A�����J�̃C���m�C�B�ł���ꂽ�J�X�^���N�l�E�e�k�C�y�X�ɂ��Ă��A�v���g�����v�K�E�J���{�i���A�ɂ��Ă��A���邢�͂܂��|���I�P���E�v�����^���^�ł��A�ނ��뒆�^�̃N���ł�����A���������d���͂��Ȃ������ł��傤�B

�@�C�M���X�Ŕ������ꂽ�G�I�t���i�X�E�v���X�g�s�L�C��A�h�C�c�̃V���W�A�̐ΒY�I�Y�A���g���R�}���N�X�E�y���P���A�i�X�Ȃǂ́A�����炭�ʂ̌n���̃N���ł͂���܂����ƍl�����܂��B

�@�Ȃ��A�Ð���̃N���Ƃ��ẮA�����̂��̂̂ق��ɁA�܂������̂��̂������Ă���悤�ł��B |

�Ð���̃N��

|

�@�@�@�@2.3 �{�r���i�����Ⴍ�邢�j

�@���X�f�̗ނ̂��Ƃ�{�r���i�����Ⴍ�邢�j�Ƃ����܂��B

�@�ΒY�I�̒n��́A�Ђ����̎��n���A�����������̂ł�����A���X�f�́A���Ȃ肽������ł����炵���v���܂��B

�@�������̂����Ă�����̂ł��A�l���قǂ���܂��B

�@�k�A�����J�̃}�[�\���E�N���[�N���甭�����ꂽ���̂ɁA���E�z�x���A�E�A���~�Q���Ƃ����̂�����܂��B

�@���̃��X�f�͌��݂̃��X�f�̖�O�{�قǂ̑傫���̂��̂ł��B

�@��ɂ��߂肯�̂���A�����ꂩ�������̂����Ȃǂɂ���ł������̂ł��B

�@���݂̃��X�f�́A�����̏ꍇ�́A�����̂��̂��A�ނ炪���Ă��炵�Ă��܂����A�Ƃ��ɂ��ƁA��������Ȃ��قǂ̂��̂��A��Q���Ȃ��Č��ꂽ���Ƃ�����܂����B

�@����Z�N�Ɨ����N����ш��O�O�N�ɁA���䌧�։�t�߂ցA�����N�ɂ͒��쌧���K�t�߂ցA���O�Z�N�ɂ͒��쌧�����t�߂ɁA�o�o���X�f�̑�Q������āA�D�Ԃł��������[���̏�𑖂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����Ⴊ����܂����B

�@���̘b�͍����ł��Ȃ��L���ȏo�����Ƃ��āA�l�X�̐S�Ɏc���Ă��܂��傤�B

�@��X�ю���ɂ́A���R�ɕ��œ|�ꂽ�Ȃǂ��A���������ł��傤����A�����������X�f�����̂悢���݂��ƂȂ��Ă������Ƃł��傤�B

�@�@�@�@2.4 �L��

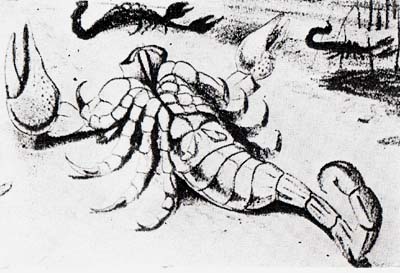

�@�k�A�����J�̃m�o�E�X�R�b�`�A�ɑ�����ΒY�I���̉��Αw����A�f���h���v�p�x�^�X�^�Ƃ������L�̊k���A�������ꂽ���Ƃ�����܂����B

�@���̊L�́A�k�̍�������E�܃Z���`�قǂ̂��̂ł����A�Ð����w�҂̊Ԃł́A���������ɉ��C�̂Ȃ��W���̏��������āA���̃f���h���v�p�́A���̒W���̒��ɂ���ł������E�ŌÂ̒W���Y�̊L�������낤�A�ƍl�����Ă������̂ł��B

�@���̊L�ɋ߂���ނ̃v�p���̂��̂ŁA���{�Ɍ��ݎY���Ă���J���m�~�K�C�́A�썑�̒g�����C�ɂ���ł��܂��B

�@�f���h���v�p���͂��߂̂���́A�C�Y�ł��������ƂƎv���܂����A���ꂪ��������̂ڂ��ď��ɂ���A�����ʼn��ɂȂ������̂ł��傤�B

�@���̍��̏��́A�܂����S�ȒW���ł͂Ȃ������ł��傤����A�C����ڂ��Ă����A�f���h���v�p�ɂ́A���͂ӂ邳�Ƃ̊C���v�킹�邵�����ȁA���݂悢�ꏊ�ł������A�Ƃ����܂��傤�B

�@�����琢�E�ŌÂ̒W���Y�̊L�����i�����������j�Ƃ����Ă��A����͐ΒY�I�̑�X�ђ��̏��ɁA����ł����L�Ƃ����_�ɁA�傫�ȓ��F�����o���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@2.5 ���

�@�Ð���ɂ���ł�����ނƂ��āA���E�I�ɖ��̂����Ă�����̂ɁA�p���C�A�U�E���X�Ƃ����̂�����܂��B

�@�\�r�G�g�A�M�̓��I�̒n�w���甭�����ꂽ���̂́A�p���C�A�U�E���X�E�J���s���X�L�C�Ɩ��Â����܂����B

�@��A�t���J�̃J�c���[����o�����̂́A�p���C�A�U�E���X�E�o�C�j�C�Ƃ����A���̂ق��͑�`�ő̒��͋�t�B�[�g���炠��܂����B

�@�ǂ�����A�l���i�����j����ϒZ�����A�̂͂悭�����Ă��āA���Ȃ����ӂ���Ă��܂����̂ŁA�����Ƃ��ɂ͒n�ʂɕ������ꂷ��ɂȂ��Ă����悤�ɍl�����Ă�����̂ł��B

�@�������ĎZ�����A�w���ɁA�q�L�K�G���̂��ڂ̂悤�ȂԂԂ��A�����������ł������Ă����悤�ɑz������Ă��܂��B

�@������A�ǂ�ȂɁA�݂��Ƃ��Ȃ��p����ނł����������A���킩��ɂȂ�ł��傤�B |

�Ð��㖖�ɂ́A����̂��ς₢��ނ�����

|

�@���̂悤�ȓ������A���łɌÐ���̗�����A�����Ă����Ƃ�����A�ق��ɂ������ƕς������̂��A����ł�����������܂��A�����̂Ƃ���A����ȊO�ɂ����Ă��Ȃ��悤�ł�����A���킵�����Ƃ͏����̌����̌��ʂɁA�܂��˂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B

�@�@�@�@2.6 ����

�@�O�ɐ\���܂����A��ނ̂悤�Ȃ��̂́A���ނ̂�����̂���A�i�����Ă��������ł���炵�����Ƃ́A����܂ł��낢��̊w�҂ɂ���Ē��ׂ��Ă��܂����B

�@������A���̂��Ƃ̋��ނ̂Ȃ��ɂ́A�C���痤���̐��E�ɁA���݂������������̂��A�������̂ł͂���܂����ƍl�����܂��B

�@���A�����܂ł̂Ƃ���A�Ð���̒n�w����́A���̂悤�ȒW�����̉��͂܂���������Ă��܂���B |

�Ð��㖖�̊C���j���܂���Ă�������

|

3�@�����ނ���ނ̐i�� top

�@�@�@�@ 3.1 ��������܂悤������

�@�����ł́A�ǂȂ����A�I�^�}�W���N�V���݂āA�����Ǝv���l�͂��Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�������A�l�Ԃ̒m�����i�܂Ȃ���������ɂ́A�I�^�}�W���N�V���J�G���̎q�ł��邱�Ƃ̏ؖ��́A�Ȃ��Ȃ��e�Ղł͂���܂���ł����B

�@���̂悤�ɁA���̂悤�Ȏp�̂��̂���킸�������ԂɁA�����ނƂ��ẴJ�G���ɕς��Ă䂭���肳�܂́A���ǁA��̂ɗ����ނ��A������i�����Ă������̂ł��邩���A�������ɕ�����Ă���̂ɁA���Ⴀ��܂���B

�@�����܂ł��Ȃ������ނ́A��ނ��͈ꑫ�����ɁA���ނ���i�����āA���ɂ͂��������Ă��������ł����B |

�ŌÂ̗�����

|

�@�k�A�����J�A�y���V���o�j�A�̃f�{���I���ɂł����Ŋ��i������j���ɁA�O�{��т̑��Ղ��A�ӂ݂���ꂽ�܂܂̏�ԂŎc����Ă��܂����B

�@���̑��Ղ̉��ɂ́A�}�[�V�����m�ɂ���āA�`�m�v�X�E�A���`�N�E�X�̖��������܂����B

�@�f�{���I���ɂ��łɁA�O�{��т̓������������Ă����Ƃ��܂�����A�����Ɏ���܂łɂ́A���ɒ����N�������̑O�ɁA���₳��Ă����͂��ł��B

�@�����炭�S�g�����h�I�̏I�荠����A�f�{���I�̏��߂ɂ����āA�������痤�ւ̐������̕ω���������A������悢���ɁA���̐V�������ɓK�����̂ɕς��čs�������Ƃł��傤�B

�@�����ł͈�`���F�̂̉e���������āA�ϑԊ�����ϒZ�����Ȃ��Ă��Ă���܂����A��̂ɂ͉��\���A���S���N�Ƃ����Ƃ��̌o�߂����������Ƃł��傤�B

�@�y���V���o�j�A�Ŕ������ꂽ�O�{��т̑��Ղ́A���̂���̐����܂����̐����A���Ƃ�ŏ��������킫�������Ƃ����̂Ȃ��Ȃ����n�ʂ��A���̓������m�\�m�\�Ƃ͂����������Ƃ������Ă���̂ł��B

�@���̌ケ�̏��́A�ꉞ�������܂����B

�@���Ղ͂��̍ۂɁA���R�ɂ����܂��Ă��܂��܂������A���̂��ɍĂт��������ɂȂ��āA���Ղ̏�ɐV�����D���͂��сA�����N�����ւāA���ɉ��ɂȂ������̂ł��B |

���݂����Ă���ŌÂ̕��s���������ނ�

���ՁA�Ð���f�{���I�̂��̂Ǝv����

|

���݂̃J�G���ɂ悭����

�Ð��㖖�̗����ނ̍��̉���

|

�@�ΒY�I�ɂ͂������̂悤�ɁA�n�ʂ͈�тɎ����Ă��܂������A�����E��ł���Ƃ���͂����ɏ���n�ɂȂ��Ă��܂����B

�@������A���ɂ͂����������Ƃ͂����Ă��A�����n�Ő�������̂Ƃ́A�킯������Ă��܂����̂ŁA�ŏ��̗����ނ́A�G���Ɣx�̌ċz�튯���d�ɂ����Ă��܂����B

�@���݂̎l���̓����ȏ�ɁA�l���͗���ł͑��ɂȂ�A�����ł͏�v�ȃq���̖����Ƃ߁A���̂������̂��̂Ɏ����q�����A�܂��̂̈ꕔ���Ɏc����Ă��܂����B

�@���̂悤�ȗ����ނ́A��������Ƃ��ɂ͑̂��ӂ蓮�����āA���ł������Ƃ�Ȃ���O�i���Ă������Ƃł��傤�B

�@�̂̌`�͋��Ɏ��āA���a���`���Ȃ��čג����A���͂��Ƃ̂ق��Z�����A�m�\�����قǂ�����Ă��Ȃ������ł��傤����A�����͋����l�ɏ��������̂ł��������Ƃł��傤�B

�@���̂悤�ɂ��āA�ЂƂ��ї����ނ������ƁA���̂���n��ɂ́A�����ނ̓G�ɂȂ邱�킢�����͂܂�����ł���܂���ł����̂ŁA����ނ͂��炵�������ŁA�Ƃ�Ƃq�ɔ��B���Ă䂫�܂����B

�@�₪�āA��X�ю�������߂��ɂȂ�������ɂ́A���낢��Ȍ`�̂��̂��A���ꂼ��̓��������āA�������n�тɂ����܂�������������Ђ낰�Ă䂫�܂����B

�@���̒Z�����āA�̂�����Ɣ삦�Ă����A���q�o���X�́A�����ς痤��ŁA���A�̓y�n���D��Ő������Ă��܂����B

�@�w�s��E�i�M�̂悤�ɁA�����̂����āA���������݂ɓ������ĉj���ł������̂Ƀv�`�I�����E�X�Ƃ����̂�����܂��B

�@�Ð��㖖�ɁA�k�A�����J�̐����ŁA���Ă������H���̃^���R�^�X�Ƃ́A�����Ԃ������̂������Ă��܂������A�ג����̂��A�N�l�N�l�������āA���傤�ǃE�i�M�̂悤�ȁA�j���������Ă����_�́A�悭���Ă������Ƃł��傤�B

�@�����Ƃ��A�N���R�^�X�̕��́A�v�`�I�j���E�X�Ƃ͈���āA���Ȃ�l���i�����j�����B���Ă��܂����̂ŁA���ꂪ�����̖������Ȃ苭���Ƃ߂Ă������Ƃ̂悤�ɂ��v���܂��B

�@�����A���̓�Ƃ��A�������Ԃ̃��\���t�X�̂悤�ɁA��ɐ���ł��炵�Ă���悤�Ȃ��Ƃ́A�قƂ�ǂ��Ȃ������悤�ł��B

�@�Ƃ��낪�A�����O�p�`�l�ɂ��������ŁA���ɂƂƂ̂����Ă��āA�j���Ƃ��ɂ͔������A��������ł͂����邫�����Ȃ���A���炵�Ă��������ނ�����܂����B

�@���������킯�ł͂Ȃ��A�ړ��̕K�v������A����������E�ɂ����ӂ�A�����ďꏊ�������ł��܂��̂ŁA���̔��B���ɂԂ��Ă��܂������̂̂悤�ł��B

�@�A�����J�̖k���e�L�T�X�̓��I�̒n�w���甭������܂����a�v���J�E���X������ł��B

�@�����Ŏ������́A���̂ӂ����Ȋ��D�����������ނ́A�ߋ��̓��̏��ɂ݂����������A�����ƐU��Ԃ��Ă݂悤�ł͂���܂��B

�@�Ƃ��낪�A�����������������Ȃ��Ă���悤�ɂȂ�܂��ƁA����Ȃ̂�܂Ȑ��������Ă����̂ł́A�����Ă䂯�Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�����ŁA�������������ɁA�������邱�Ƃ��ł���悤�ɐi��ł����̂��A���[���b�p�ɂ���ł����A�A���P�S�U�E���X��g���������L�X�Ȃǂł����B

�@����A��ɗ��ɂ��݂��Ă��āA�߂����ɐ������������Ȃ����������ނ́A���ł̂��炵���ɁA�܂��܂��K�����̂ɐi�����Ă䂫�܂����B

�@�Z�������ŁA���^���^�����Ă����̂ł́A�v���悤�ɗp�B�i�悤�����j���ł��Ȃ��Ƃ����킯����������������܂���B

�@�Ƃɂ����l�������ɁA�傫�����B���A�������A�w�悪��p�ɓ����āA��������A�����������肷�邱�Ƃ̂ł���Ƃ���܂Ői��ł䂫�܂����B

�@�����炱�̎�̗����ނ́A���̃q�L�K�G���̂悤�ɁA�s�����s�����ƒ��ѕ������ł��Ă������Ƃł��傤�B

�@���̂��߂ɁA���͂�����Ƃ����A�����Ƃ�̖���������A�悢���ƂɂȂ�܂����B

�@������A�ق�̐\���킯�I�ɒZ�����̂ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B

�@�A�����J�̌Ð��㖖���̒n�w�ł݂���ꂽ�J�R�v�X�Ƃ��������ނ��A���̎�̂��̂̑�\�ł��B

�@���A���̗����ނɂ́A�w���ɁA���̃K�}�̂悤�ȃu�c�u�c�Ƃ������ڂ��A�����ɂł��Ă����悤�ɁA�z������Ă��܂��B

�@���̂悤�ɐΒY�I�̏I�荠����A���I�ɂ����Ă̎���͐��E�̊e���ŁA�����ނ���ςɉh���܂����B

�@���̂��߂ɂ��̎����ʂȌ��t�Łu�����ގ���v�Ƃ����ł���̂ł��B

�@�e�L�T�X�ɂ���ł����G���I�v�X�Ƃ��������ނ́A�̂��傫���A�������傫�Ȃ��������łł��Ă��܂����B

�@���̂悤�ȓ������A�w�҂́u�W���i�����Ƃ��j�����ށv�Ƃ����Ă��܂��B

�@���̗����ނ͎��̎O��I�ɁA�k�A�����J��[���b�p�A���ꂩ��A�t���J�ȂǂɌ���Ă����A�������i�߂����邢�����r�����g�h���g�j�̑c��ɂ�������̂��ƍl�����Ă���܂��B

�@�����Ă����̂�����̂��A�Z�A���疜�N��̍����A�A�J�K�G����K�}�ƂȂ��āA�������̐����Ƃ��낢��ȂȂ���������Ă���킯�ł��B |

�Ð��㖖�ɉh����

�����ނ̎q���J�G��

|

�@�@�@3.2 �ŏ������ top

�@��ނ��A�n����Ɏp���������̂́A�����ނ��͂��x��Ă��܂����B

�@�����̊w���ł́A���I�ɂȂ��Ă��炾�낤�A�Ƃ����Ă��܂�����A����͍����炨���悻�N�ȑO�̂��ƂɂȂ�܂��傤�B

�@�����i�k�A�����J�A�e�L�T�X�B�����̃R�`���U�E���A��A��A�t���J�Y�̃p���C�A�U�E���A�́A�����ނ̊W���ށi�����Ƃ��邢�j�ɑ�ς悭���������������Ă��܂��B

�@���������_����݂܂�����ނ́A�����ނƓ��l�ɑ��s���ނɑ�����A�����̋��ނ���i���������Ƃ��l�����܂��j���痼���ނɐi�������̂������������A����Ƃ���ނɐi�����������悾�������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ́A���낢���肪�����āA���������ɂ����Ƃ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ���������܂���B

�@���A��������ނ́A�����ނƂ͈���đ�ϕω��ɂƂ݁A������͂Ȃ͂��A�������������͂������_���l���Ă݂܂��ƁA�i���ւ̔N���́A���Z����������������܂��A���̃X�^�[�g�̂Ƃ�����A���炵�����͂̎���ł������ƁA�v��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@����ɂ��܂��ƁA�i���̊��Ԃ͐�ܕS���N����A��疜�N�ɋy��ł����̂ł͂Ȃ������낤���A�Ƃ������Ƃł��B

�@��ނ��A���̒����痤�Ɍ����āA�͂��������Ă����̂́A�����̐����������������ƁA�����߂����Ĉڂ肷��ł�������ł͂Ȃ������ł��傤���B

�@�����炱�̕��ł��ƁA��ނ������ނƂقڎ��������āA�i���̓����ӂݏo�����Ƃ݂Ă悢�ł��傤�B

�@����ǂ��A��ނƂȂ��āA�n����͂����邫�������̂́A�Ð��㖖�̓��I�ł����B

�@�����͐ΒY�I�̎����ۂ��n��Ƃ͈ق��āA���Ȃ芣�����������ł������悤�ł��B

�@����������Ƃ������A�n��Ɍ��ꂽ��ނ́A�����ނƌ������������Ȃ��قǁA���낢��ȓ_�ł悭���Ă���Ƃ������Ƃł��B |

�Ð��㖖�ɂ���ł��������ނ���ނ�

���̎q�̂悤�ȓ����i�Z�C���E���A�j

|

�@��ނ͗����ނ��́A�ǂ��炩�Ƃ����Ɗ������Ă���Ƃ�����D�ޓ����ł��B

�@��̂���ނ��A�����炭���̂悤�ȏK���i�Ȃ�킵�j�������Ă������Ƃł��傤�B

�@��ނ͂͂��߂���A���ɂ��ނ��Ƃ�O��Ƃ��ďo�����܂����B

�@���̓_���A�����ނƂ��̋C���܂����A��ψ���Ă����Ƃ���ł��B

�@������A�ӂ���̐����̎d�����A������ł�����A�i�������̐��ɂ����āA�ǂ�ǂB���Ă䂫�܂����B

�@�������n�I����ނł������A�̂̍��g���A�����̂悤���������ނƂ͈ق��Ă��܂����B

�@���̂悤�ȓ_����z�����Ă݂܂��ƁA��ނ͂��̂悤�ȌÂ����ォ��A���낢��Ȑ��������i���Ƃ��ΐ_�o�̔����⊴�o�̂���ǂ��A���ꂩ��ċz�̎d���Ȃǁj���A���Ƃɂ悭���B���Ă��āA���t�����łɗ⌌�ł͂Ȃ������낤���A�Ƃ����Ă��܂��B

�@����ł̐����́A�����ނ̂悤�ȃm���m����������ł́A���F����Ă䂯�܂���B

�@�������ނ́A���̂ǂ�����A����������͓����ɂ܂������A����ǂ����������Ă��܂����B

�@��������̂��̂̒��ɂ́A���H������ނ��������ł��傤���A���̂قƂ�ǂ����⏬�`�̓������Ƃ炦�Đ������Ă��܂����B

�@������ǂ����Ă�����͋@�q�łȂ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B

�@�A�����J�ł́A��ނ̔��B�𒍈ӂ��Ă݂Ă��܂��ƁA�Ð��㖖�̃o���m�v�X�́A���ɋ����̐[����ނ��Ƃ����܂��傤�B������ނ͑̂��A��肠���ɂق����肵�Ă��āA���������l���̔��B�͔��Ȃ��̂������Ƒz������Ă��܂��B

�@��������ɎY���Ă����A���I�X�P���X�ƂƂ��ɁA���݂̃g�J�Q�悤����ނł������Ƃ���ɓ���������A���̂悤�Ȃ��̂�c��^�ɂ��āA���ꂩ�炢�낢�����ނɂ킩��Ă������悤�ɁA�l�����Ă���̂ł��B |

��̂���ނ̖ʉe��

���ɂ�����g�J�Q

|

�@�@�@�@3.3 ���Ă��闼���ނ���� top

�@�u���Ă���v�Ƃ������Ƃ́A�K�������������Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ͂��܂��Ă��܂���B

�@���̒��ɂ́A�������͔��ɂ悭���Ă��Ă��A���e�����������Ă��Ȃ����̂�����܂��B

�@�������Ǝv���ƁA����ׂ͈���Ă���悤�ł��A�\���̏�ł́A�ƂĂ��悭���Ă�����̂�����܂��B

�@���A�Ƃɂ����A�u���Ă���v�Ƃ������Ƃ́A�u���Ă��Ȃ��v�Ƃ����̂Ƃ͂킯���������܂��̂ŁA�[�����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��炾�Ǝv���܂��B

�@��ނ̐i�����������܂��ۂɁA����ł��C�Â����Ƃ́A��ނ̒��ɁA�傫�Ȃ������������������A����Ȏ�ނ̑��݂��邱�Ƃł��B

�@���̗ނ́A�Z�C���E���A��r�h�U�E���X��W�A�f�N�e�X�̂悤�Ȍœ����ł��āA��ɖk�A�����J�̃e�L�T�X�ɂ���A�Ð��㖖�̒n�w����Y���Ă�����̂ł��B

�@�����̓����́A�����ޒ��̂������ď�v�ȑ傫�ȓ������������W���ނɁA���ɂ悭���Ă���̂ł��B

�@�����炱�̏ꍇ�A�����ɂ��܂��Ɨ����ނ̕����A��ނ��͂����ɏo�Ă��铮���ł�����A�����ނ��炱�̂悤����ނɐi�����Ă������悤�ɂ��z������邩������܂���B

�@���A�����̌Ð����w�ł́A��ނƗ����ނƂ́A���q���ނ̋��ނ���o���������̂ł��邱�Ƃ��A���͂����肵�Ă��܂��̂ŁA���������Ă��̎q���ł�����ނƗ����ނ̂�����̂��A����_�Ŏ��Ă���̂́A���R�̂��Ƃ̂悤�ɁA�l�����Ă���܂��B

�@���̎����ނ̒��ɂ́A���鎞�����������ł��炵�A���鎞���ɂȂ�ƁA���ł̐������������Ă�����̂�����܂��B

�@�e�L�T�X�Ŕ������ꂽ���r�h�U�E���X�́A����������ނ̈��ł����A������ρA�Z�����Ȃ��Ă���Ƃ���ɓ���������܂��B |

��ނɔ��ɂ悭���Ă��闼����

�Ð���f�|���I�̏���ɌQ���Ȃ��ĉj���Ă���

�{�g���I���s�X�̉���

|

�@���������ɔ��������A���������̔��̓��j�ނ̔��Ɠ��l�ɁA�q���̂悤�Ȗ�ڂ�����d�g�ɂȂ��Ă�����̂�����܂����B

�@���̂悤����ނɂ́A���̂��������A�{�[�g�̂����̂悤�ɁA�^���튯�̖�ڂ��ʂ��Ă�����̂�����܂����B

�@���������āA��ɐ��̂Ȃ��Ő��������Ă��āA���ł̍s���͓��ӂł͂Ȃ������悤�ł��B

�@�A�����J�̃j���[�E���L�V�R�ɔ��B���Ă���A���I�̒n�w����@�肾���ꂽ�A�����m�X�P���X���A���̎����ނł��B

�@�������ē����̍\�����A�����ނ̂��̂ɑ�ϗǂ�������ނ́A�������ė��ł̐����ɓK����悤�ɐi�����Â��A�e�L�T�X�Ŕ������ꂽ�p���`���X�̂悤�ɁA�Z�������Ƒ̂���ł���畆�ɁA�g���܂��邽�߂̏����Ђ��������̂��������܂����B

�@����ɁA���̎�̈�ނɑ�����L���j�N�X�i�e�L�T�X�̓��I�Y�j�ɂ́A�����ɓˋN�������B���āA�g���܂��邽�߂́A�ϋɓI�ȕ���ɖ����Ă��Ă��܂����B

�@�@�@�@3.4 �w�r�������Ȃ������ top

|

�傫�Ȕw�s�������Ȃ������

|

�w���̞���ˋN���ُ�ɔ��B�����W���g���h���̍��i

|

�@�w�r���������Ă���̂́A�������̂悤�ɁA���l���ɂȂ��Ă���������邩������܂���B

�@�Ƃ��낪�A�Ð��㖖�ɁA�A�����J�̖k�e�L�T�X�����ɂ��āA�������Ă������H���̂����낵����ނɂ́A�����̂悤�ɓ˂��������A���̂������w�r���������Ă������̂�����܂����B

�@��̂��̎�̂��̂́A�g�J�Q�������́A�g�J�f�ɋ߂���ނł�����A���������n�тł��炵�Ă��܂����B

�@�ǂ����Ă��̂悤�ȁA�ƂĂ��Ȃ������q�����K�v�ł��������A�Ƃ������Ƃɂ��ẮA�܂��[����������Ă��Ȃ��悤�ł��B

�@���̍����q���́A�w�����y��ˋN���A�ُ�ɔ��B�������̂炵���A���ƍ��Ƃ̂Ȃ���́A��v�Ȕ疌�łÂ��āA�q���ɂȂ��Ă����Ƃ����Ă��܂��B

�@���̃q���̎x���ɂȂ��Ă��鍜�ɂ́A�}�̂�����̂ƁA�}���Ȃ��āA�����i�Ȃ߂炩�j�ɂȂ��Ă�����̂Ƃ�����܂����B�@

�@�_�C���g���h���ƃN���v�V�h���d�v�X�̂͂Ȃ߂炩�ŁA������ނ́A�������ɑ傫�����̂ł����B

�@�G�_�t�H�T�E���X�ƃi�I�U�E���X�͉̂��Ɏ}�������āA������ނ͏������������Ă��܂����B

�@�Ƃɂ����A�߂��炵���p����ނł������Ƃ����܂��傤�B

�@�@�@�@3.5 �A�t���J�ł̎��� top

�@����܂Ŏ������̖ڂ́A�k�A�����J��[���b�p�ɂ̂ݒ�����Ă��āA�Ƃ�����ƃA�t���J�ł̎������A�����Ƃ������ł����B

�@�������A�t���J�́A��ނ̋N����i���ɂƂ��ẮA���ɑ�ȓy�n�ł������Ƃ݂Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�����ł������ł����A�A�t���J�͂͂邩�Ȓn������ł��͐�̔×���������ł����B

�@���̂��߂ɁA�A�t���J�ɂ͂������Ăł����������n�w���A��ύL�����L���Ă��܂����B

�@�Ð���̖��ɂ��A���̂悤�Ȓn�w���A��ɂ����Ă����Ƃ݂��A�������ŗ�����Ă�����ނ̈�[���A���Ȃ葽�����̒n�w���ɉ��ƂȂ��Ďc����Ă��܂����B

�@�A�t���J�ɂ́A�k�A�����J��[���b�p�̓�����ɂ���ł����A�����n������ނ��A�����Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@���A�����ɂ��܂��Ē��ڂ��ׂ������́A�Ð���̖��ɁA���Ȏ������Ȃ����A�������̂̑c��������킹��悤�ȁA��ނ��A����Ă������Ƃł���܂����B

�@������ނ́A�����悤�̎������������H���̂��̂ł����̂ŁA�L�m�h���g�ƌĂ�Ă��܂��B

�@�����̒��œ�A�t���J�ɂ���ł����A�L�m�O�i�^�X�͔��͒Z�����A���͏�v�ł������̂ɋ߂��������Ă��܂����B

�@������ނ́A�������̂��A���ǂ��ʼn�����i�����������������邳���ɁA��ϋ����̐[����ނ��Ƃ����Ă��܂��B

�@���ꂩ��A�G���h�`�I�h���Ƃ����Ă���َ��ނ̂����ɂ͎����Ȃ��A�p���i�ɂ��펿�j�̂��₪���Ă��āA�����̃E�~�K���̌����ɂ悭�����_���F�߂��܂��B

�@���܂������ꂱ��ƒ��ׂĂ݂܂��ƁA�A�t���J�̓A�t���J�Ȃ�ɁA���Ɏ�ނɂƂ�ł��āA���낢��̌^���ނ���ނ��������Ă������Ƃ��킩���Ă܂���܂����B

�@�_�C�m�P�n���X�́A�������ނł������A�w���������܂��Ă��āA�Ђ������L�������ɂ͂����������A�͂��Ă��܂����B

�@�p���C�A�U�E���X�͑�`����ނŁA�������̍��̉��ꂪ�A�^���قǂłƂ��̂悤�ɓˏo��������Ȃ��̂ł����B

�@�����A�A�t���J�̂��̕��ʂ̒������A�A�����J�̓y�n�ɁA�͂��ꂽ�قǂ̔M�ӂŁA�J��Ă䂫�܂��ƁA���܂ŁA�����Ă��Ȃ��������낢��Ȏ������A������ɁA���������邱�Ƃł��傤�B

�@�Ȃ�Ƃ����Ă��A�A�t���J�͖��m�̍L�����E�ł��B

�@�����̐V���������ɁA�����̊�]���Ȃ��ŁA���炭�A�������ɂ݂܂��낤�ł͂���܂��B

�@�@�@�@3.6 �C�̋�柋� top

|

���Ғœ����̉h�����Ð���̊C��̎p

|

���E���̑�s��j���[���[�N�t�߂����̍��͊C�ł�����

|

�@���͗̑�X�тł������Ƃ͂����Ă��A�Ð���̊e����������āA�C�͂�͂藤�����A�L���ʐς����߂Ă��܂����B

�@���̂Ȃ����́A���̕\�ʂ��݂�悤�ɁA����͂����A�܂��Ƃɂ����₩�ȊC�ł������A�ЂƂ��ё傫�Ȃ��˂�������čr�����ƁA�Ȃ�Ƃ���̂��悤�̂Ȃ��A�����ł��������Ƃł��傤�B

�@�l�̒m���̂Ђ炯�Ȃ������̂ɁA�C�����Ɍ����Ă��l���������悤�ł����A����͌����āA�ނ�ł͂Ȃ��l�����������Ƃ������܂��B

�@���āA���̊C�̒����A���x�́A���炭�̂����Ă݂邱�Ƃɂ������܂��傤�B

�@�Ð���̊C�́A���̋C��̂悳�������āA�ƂĂ��g���ł����B

�@���������̏o�����́A�ƂĂ����ׂ邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@���A�C�߂��ł̌��ۂ́A��肠���ɁA�n�w�̒��ɂ悭�ۑ�����Ă��܂��̂ŁA������N�O�̂��Ƃł���Ȃ�����A�Ƃ��ɂ͎�ɂƂ�悤�ɁA���킵���݂邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���Ƃ��A���̎����͏������Ƃ��A���������ɏc�ɂȂ����킹�čl���Ă݂�Ƃ���ɁA�w��̂ӂ��������܂�Ă���悤�ł��B

�@�������́A�������������������̗ݐ��i�邢�����j�̏�ɗ����āA���������A�V�����w��ւ̓�����������ł���킯�ł��B

�@������A�ǂ�Ȃ������Ȏ����ł��A�����e���Ɏ�舵������A���������肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@�F��������̂�������A���ӂԂ����A�������A�O�O�ɕ��ׂ邭�����A�����ɂȂ��Ă����Ƃ悢�Ǝv���܂��B

�@�̑�Ȕ����┭���́A���������Ƃ���ɐ��܂�A�s���i�ӂ��j�̊w��́A���̂悤�Ȑl�X�ŁA��������邱�Ƃł��傤�B

�@4�@�Ð���̂���� top

�@�@�@4.1 �ΊD�╨��

�@�ΊD��̂��Ƃɂ��ẮA�J���u���A�т̂Ƃ���ŁA�o�N�e���A�̒������ŁA�C��ɐΊD��̓D���ł��A�i���j���ꂪ��ɁA�ΊD��ɂ�����čs�������������A�킸������b���Ă����܂����B

�@�i�������̂悤�ȐΊD�D�́A���Ȃ炸�����C�ꂾ���ł͂���܂���B�Ώ��ɂ��ł��܂��B

�@�@�@�@�@����̓����ɂ́A���̂悤�ȐΊD���̂��܂��������܂肪�ł��܂��j

�@���̂悤�ȐΊD��́A��ɉ��w�I�ȍ�p�ŁA���R�ɐ�����킯�ł����A�����ł͂Ȃ��A�����̎��[�����܂��āA���̐ΊD���������N���̊ԂɁA�ɂȂ��Ă��܂��ꍇ������܂��B

�@�����́A���̂悤�ȐΊD��̂ł��������ׂ̂Ă݂܂��傤�B

�@���̂悤�ȐΊD��́A���ׂāA���̍��́A�ΊD���̍��i�������Ă����������̎��[����A�ł��������Ă��܂��̂ŁA���̎��[�̉��ׂ�ƁA�t�ɂǂ�Ȑ��������A���̍��C�̒��ł��炵�Ă��������킩��͂��ł��B

�@�������Č������Ă݂����ʁA�Ð���̖��ɐ������ΊD��͑�̎��̂悤�Ȑ����̉��ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B |

�{�w�~�A�̌Ð���S�g�����h�I�ɂ���ꂽ

�g���R�P���X

|

�Ð���̃I���h�r�X�I�̏��߂ɂ͐ΊD��̐���������ɂȂ����B���̒��ɂӂ��܂�Ă����ΊD���̉���

|

|

�������̐ΊD�� |

�A�����̐ΊD�� |

�ΊD���ΊD�� |

| �������̐ΊD�� |

�T���S�ΊD��

�E�~�����ΊD��

�L�k�ΊD��

�L�E���ΊD�� |

�@���܂��������܂��ƁA���邢�͂����ƁA���낢��Ȏ�ނɕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂���B

�@���A��́A�ΊD��̂��Ƃ��������Â����Ă��鉻����݂܂��ƁA�ȏ�̂悤�ȕ������ł悢�Ǝv���܂��B

�@�����ō��x�́A���ꂼ��̐ΊD��������Ă���A���̂��Ƃ��A��������\�������Ă݂܂��傤�B

�@�܂��A�ΊD���ΊD��̐ΊD���Ƃ����̂́A�ǂ�ȐA�����Ɛ\���܂��ƁA�̂��ΊD���̂��̂���ł��Ă��鑔�ނ̂��Ƃł��B

�@�C�݂ɍs���܂��ƁA�����F�������d�������ȋ��Ɏ��������܂��A�Ƃ��ɂ͒��̑��̎w���݂�悤�Ȍ`�̔������̂��A��ɂ������Ă�����A���邢�͂܂���ɗ����Ă����肵�����Ƃ��A�o���Ă����ł̕���������ł��傤�B

�@���̔����ۂ������A�ΊD���Ƃ����Ă���ΊD���̐A���Ȃ̂ł��B

�@���̂悤�ȏ����Ȃ��̂́A���̈��Ƃ��ẮA�����Ԃ��̏��Ȃ����̂ł��B

�@���A�悭���Ă���Ƃ���ɂ܂���܂��ƁA�����̗ʂɂȂ邱�Ƃ�����܂����A�g�ŊW�߂��Ă�����̂Ȃǂɂ́A��x�ɑ��ʂ̂��̂��݂��邱�Ƃ�����܂��B

�@�ΊD��̗g���ɂ́A���̐A�������łł��Ă�����̂�����悤�ł�����A�Ð���̍��ɂ́A�����̂��̂����W���Ė��Ă�����������܂���B

�@�������A�������Œ��ׂĂ݂܂��ƁA�������āA���̈�̂��ꃕ���ɂ�������݂���܂���A�����Ă����A�ώ��������̂��A��������̂ł͂���܂����ƁA�l�����Ă��܂��B

�@�T���S�ΊD��́A�T���S�����W�܂��ĐΊD��ɂȂ������̂ł��B

�@�T���S�͈�l�ڂ����ŁA�͂Ȃ�Ȃ�ɂȂ��Đ������Ă�����̂�����܂����A���̂��͈̂ꃕ���ɏW���āA�������Ă�����̂ł��B

�@��̊C�ɂ����܂��ƁA�l�ɐڂ�����C�ɂ́A���̂悤�ȃT���S���A��Q���������Đ������Ă��āA����������i�Ă����g�ł��ہj�̕ω���A�y�n�̍��܂�Ȃǂɂ����܂��ƁA�T���S�͂��̂܂܋�C���ɂ��炳��Ď���ł��܂��܂��B

�@���ꂩ���ɁA�y���ȂǂŊC�݂������߂��܂��ƁA�T���S�͂��Ƃ͂Ȃ��ɉ��Ή����A���ɂ͉��T���S�Ƃ��āA���̐ΊD�≻���A�����߂��Ă䂭�悤�ɂȂ�܂��B

�@�������āA�����N�����\���N�����܂��ƁA���h�ȐΊD��ƂȂ��č̐���邱�ƂɂȂ�̂ł��B

�@�T���S�͂��̍\���ŁA���낢��Ȏ�ނɕ������Ă��܂��B

�@�Ȃ��ɂ́A���{�����ɂ������̂�����ł��傤�B

�@���Ό㌃�����ώ���p�̂��ƂȂ܂ꂽ���̂ł́A�Ƃ��Ƃ��āA���̌`�����������Ƃ͂ł��܂���B

�@���A�����łȂ����̂͂�肠���ɃT���S�̌��̌`���c���Ă��܂��B

�@���ꂪ���߂ɁA�����Ό��z�p�ނƂ��āA�����邱�Ƃ��炠��܂����B

�@���̂悤�ȖړI�̂��߂ɁA��ρA�d���Ă���嗝�́A�ΊD�₪���������āA�̂��߂����ɂȂ������̂ł��B

�@���{�̐ΊD��́A���̑������Ð��㖖�i�ΒY�I�\�\���I�j�̊C��ɁA���������̂ł��B

�@�����̒��ł��A���ƂɗL���Ȃ͎̂R�����̏H�g��A���̐ԍ�����R�A�V�����̐C�A�Ȗ،��̊����t�߁A��茧�̑�D�n�ߖT�A�k��R�n�Ȃǂ̐ΊD�R�ł��B

�@�����̎Y�n�̐ΊD�₩��́A����܂łɂ��A���낢��ȃT���S�̉����i���ނ��������Ȃ�܂����A�w��I�ɐ\���܂��ƁA�l�˃T���S�ށA���T���S�ށA�������ނȂǂ��Ð���Ɍ��ꂽ�T���S�ނł����j���A�̏W����Ă���܂��B

�@�����̎����̂Ȃ��ŁA�C�̐ΊD�R����o�܂����l���i������j�T���S�̃}�~�O�_���q�����E�M�K�ǃA�E���A�H�g��̃i�K�g�q�����E�J�g�E�C�A�k��R�n�̃��g�X�g���`�I���E�\�����Z�ƃ����X�_���C�A�E���|�G�J�Ȃǂ́A�w��ォ��݂Ă��A��ȉ����Ƃ����܂��傤�B

�@�E�~�����ΊD����������E�~�����́A�����i���傭�Ёj�����̗L�����i�䂤�ւ��邢�j�ɑ�������̂ł��B

�@�����Ƃ������������Ă���̂ŁA�A���ł͂���܂����A�Ƃ�������������Ƃ��������܂������A����͐A���ł͂Ȃ��A������Ƃ��������ł�����A���ԈႢ�̂Ȃ��悤�ɁA�����ӂ˂����܂��B

�@�������̂͂��ɍ��������āA��������y����Ȃǂɂ������Đ������Ă��܂��B

�@���̏�͂��ɂ́A�w�}�i�����j�������āA���������i�����ق��j���t����i�ӂ����傤��j�ɂ���Ďx�����āA���ɂȂ����Ă��܂��B�i�E�̐}������������j

�@������A�������āA�����̉ԂɎ��Ă���Ƃ����킯�̂��̂ł͂���܂���B

�@�O���ł́A���̂����w���i����j���A���̂܂ܔ��������悤�ł����A���{�ł͂܂����̂悤�Ȃ��Ƃ�����܂���B

�@��������o�Ă���͕̂��i���j�̔j�Ђł��B

�@�E�~�����̒������́A���̌܉~�̍E�̂����������̂悤�Ȕ��A��������ςݏd�˂�ꂽ�悤�Ȍ`�ŁA�����i�Ȃ����j���`�����Ă�����̂ł��B |

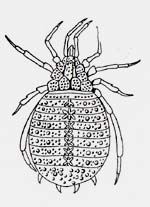

�E�~�����ނ̐������

|

�Ð���S�g�����h�I�̊C�ɑ��������E�~������

|

�@���̂��߂ɁA�ΊD�R�ɍs���܂��ƁA���ꂪ�悭�o���o���ɂȂ��āA�E�̂������܂邢�̂��肳�܂ŁA�̏W����܂��B

�@���ƂɁA�Ȗ،����h�S�Ԍ����o�������y�јa�c�̐ΊD�R�ɂ́A���̃E�~�����̕��i���j�̉����A�����������Ƃ��o���Ă���܂��B

�@���̒������̂ł͎O�\�Z���`�i��ނɂ��܂��ƁA��\���[�g���]�̂��̂�����Ƃ������Ƃł����A���ʂł́A�ꃁ�[�g���ȉ��A���Ƃɓ�A�O�\�Z���`�ȉ��̂��̂������悤�ł��j���̒��a�́A�\�Z���`�����\�Z���`�قǂ̂��̂��A�܂܌��o����Ă��܂��B

�@���ݑ��͓�ɂ���ł�����̂��݂܂��ƁA�D�n�̊C������A�C���̂��ꂢ�ȍ��n�⏬�̕����ɑ����悤�ł��B

�@�ΊD��Ɋ܂܂�Ă���E�~�����̉��ׂĊ��������Ƃ́A�Ð���̊C��ɂ́A�r���ނ̊k�ƂƂ��ɁA�ق��̂��̂��܂����Ȃ��ŁA���̃E�~�����̎��[���A�ƂĂ���������A���낪���Ă����炵���v����_�ł��B

�@�E�~�����͐ΊD���̊k�������Ă��܂��̂ŁA�ΊD��̂ł���ޗ��Ƃ��Ă͗L�p�̂��̂ł������Ƃ������ł��傤�B |

���𑽂��Y����ΊD��̎R���_�C�i�}�C�g�Ă��������u�ԁA�k��B��m�Y�i�����V���Вj

|

�@���{�ł́A�E�~�����̉��ɂ��Ă̌������A�قƂ�Ǎs���Ă���܂���B

�@�������̂悤�Ȃ��̂ɂ��Ă��A���������������͂���ŁA�ΊD��̗p�r�����̏�Ƃ��A�L���ɓ����������̂��ƁA�l���Ă���܂��B

�@�Ȃ��ŋ߁A�k�C����w�̖����Y�搶�̕ɂ��܂��ƁA�k��R�n�̐ΒY�I�̒n�w����E�~�����ɋ߂������̊C�Q�i���݂ڂ݁j�̉����������ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

�@�J�C�v�ΊD��́A��̓����Ƃ��ẴJ�C�ނ̊k�ƁA�[��̓����r���ނ̊k�Ƃ��W���āA�ΊD��ƂȂ������̂������܂��B

�@�J�C�ނ́A�Ð���̍��ɂ͂܂����܂茻��Ă���܂���ł�������A���������ĐΊD��̂��ƂɂȂ�J�C�v���A���������Ƃ����킯�ɂ́A�����Ȃ������ł��傤�B

�@���{�̋ߊC�ł́A�J�C�ނ͂��łɁA�I���h�r�X�I�Ɍ���A���{�{�B�ł����I�ɂ́A�K�C���������Ă����悤�ł��B

�@���A�������A�J�C�v�������W���āA�ΊD����������Â���قǂɂ́A����Ȃ������悤�ł��B

�@���������āA���ǃJ�C�v�ΊD�����������́A�ǂ����Ă��r���ނł������ƁA�l���邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B

�@�r�����i����邢�j�́A���łɃJ���u���A�I�̍��ɒn����Ɍ��ꂻ�ꂩ��Ђ��Â��āA�����Ɖh���A�Ð���̖��ɂ́A�e�n�e���ŁA��ɐ������������ł����B

�@���������āA���̊k���ΊD��̂��ƂɂȂ�@��́A���ł������Ă�����ł��A���������ƂƎv���܂��B |

�k��B�̕�����Ƃ����������ΊD��̎R�n

|

�@�ΊD�R�Œ��ׂĂ݂܂��Ă��A���̎�ނ��ʂ��A�Ȃ��Ȃ������悤�ł��B

�@���������āA���A�����Ŏ�ނ������邱�Ƃ́A��ςȎd���ɂȂ肻���ł��B

�@�����ŁA���{�ł̂��̎�ȓ�A�O�̂��̂�����\�������Ă����܂��傤�B

�@�V�����̐C�i�����݁j�ł̓X�s���w���E�q���E�����X�X�̂悢�����̏W����Ă���܂��B

�@�����C�ł́A���̂ق��V�����S�`���X�E�J�X�s�_�^�X�A�v���_�N�^�X�E�M�K���e�E�X�E�G�f���o���Q���V�X�A�v�O�i�b�N�X�E�A�N�~�i�^�X�Ȃǂ̎������łĂ��܂��B

�@�Ȗ،��̓�R�ΊD�R�ł́A�I���g�`�L�A�E���|�G�b�J�A���C�P���E�M�K���e�A�A�G���e���X�E�A�N�`�v���J�^�X�Ȃǂ���������Ă��܂��B

�@���ۂɂ́A�܂���������̏W����Ă��܂��āA�ډ��������́A������������Ă���܂��悤�Ȃ킯�ł��B

�@�����ꂭ�킵�����Ƃ́A����܂��A�Ȃɂ��̐܂�ɁA�������\�������邱�Ƃɂ������܂��傤�B

�@�Ō�̗L�E���ΊD��́A�L�E���Ƃ����Ă���P�זE�����̈�[�̉��������̂ł��B

�@�L�E���ɂ́A��������Ȏ�ނ�����܂��B

�@���ꂼ�ꂪ�A��̍זE����ł��Ă��鏬�����������ł��B

�@���A�����̂��̂��A����������Ȃ��قǂ̐��ŁA�C��������������Ă���̂ł�����A���傫�����̂��A�܂�ɂ��炵�Ă���̂Ƃ́A�킯������Ă��܂��B

�@�L�E���͍����݂��A�ΊD������ł��Ă��܂��B�Ð���̗L�E���͏��������̂ł́A�����K�l�⌰�����ł݂Ȃ��ƁA�݂��Ȃ����̂�����܂��B

�@�������A�ΊD����������Â����Ă�����̂ł́A���������������傫�������قǂ̂��̂��A���ʂł��B

�@�L�E���͌��X���A�O�C�ɂ���ł�����̂ł��B

�@����ǂ�����ł��܂��܂��ƁA���̎��[�́A�C�݂̕��ɁA�W�߂���X��������܂��B

�@�����������̂��܂�d�Ȃ�悤�ɂ��āA�C�̒�ɂ��܂��āA���ꂪ�₪�āA�ΊD��ɂȂ����Ƃ����̂ł�����A���R�̏o�������A�ǂ�Ȃɑ�K�͂ł����������A���킩��ɂȂ�ł��傤�B

�@���{�Y�̐ΊD�₩��A�����܂łɂ����Ă���L�E���́A��������Ȑ��ɂ̂ڂ��Ă��܂��B

�@���A�����̒�����A��Ȃ��̂��Ђ낢�����Ă݂܂��傤�B

�@�R�����̏H�g���k�֓��̐ΊD�R�y�ъ��̐ԍ�Ȃǂł́A�t�Y���l���E�{�b�L��p���t�Y���i�E�J�C���~�[���V�X�A���ꂩ��p���t�Y���i�E���|�G�b�J�A�x���x�G�L�i�E�x���x�G�L�A�X�E�h�h�����C�i�E�I�U���C�A�p���X�N���Q���i�E�A���r�K�A�V�����Q���i�E�v���K���X�A�l�I�V�����Q���i�E�N���`�J���w���A�X�}�g���i�E�A���i�G�A���x�C�i�E�N���{�U���̂ق��̂��̂������Ă��܂��B

�@�O�`�ł́A���O�r�[�̃{�[���̂悤�Ȍ`�̂��̂�A�~�`�̂��́A���ꂩ��ĂԂ̂悤�Ȍ`�̂��̂������悤�ł��B

�@��������Ȏ�ނ�����܂��Ă��A���ʂȂ��̂��̂����܂��ƁA�����̊u�ǂ��A��܂��ɂ݂āA�Q�����̂悤�ɂȂ��Ă��邩�A����Ƃ����S�~��ɂȂ��Ă��邩�̂������ł��B

�@�������낢���Ƃɂ́A���̓����́A�k�ɂ����Ă��邽������ȍE����A�h�{�����Ƃ��Ă��܂��B

�@���A�����L�E���ł��A��O�I�̂��̂ɂȂ�܂��ƁA�Ð���̂��̂Ƃ͈���āA�`��傫���ɁA���낢��ȕς�������Ă��Ă��܂��̂ŁA�ȒP�Ɏ�舵���킯�ɂ͂����܂���B

�@���̂悤�Ȃ킯�ŁA���ʂȗg���łȂ�������A�����̐ΊD�͂��̑啔�����A�Ð���̐ΒY�I������I�ɂ����Ă̊C�Ő��������̂ł����B

�@����Ȃ�A�������Ăł����ΊD��́A�����ǂ�ȕ��ʂɗ��p����Ă���̂ł������B

�@���������A�ł��������������̂ł����炻�̂��łɁA�p�����ɂ��Ă��A�ЂƂƂ��茤�����Ă����̂��悢�ł��傤�B

�@�Ȃ�Ƃ����Ă��A�ΊD��́A�엿��Z�����g�H�Ƃ̂��ƂɂȂ�A�܂����S�ɂ��A�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���Ȏ����ł��邱�Ƃ��A�Y��Ă͂Ȃ�܂���B

�@���̂ق��A�p�����ɂ���Ă͂��낢��ȕ��ʂɂ��A�h���h���p�����Ă���܂��B

�@���A�������́A����܂ł̗��p�@�����ɖ������Ă��Ȃ��ŁA�����ƍL���͈͂ɂ킽���āA�ΊD�̗��p�̓����A�������Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�@�@�@4.2 ���炵�����̉��� top

�@�Ȗ،��ɂ́A�ΒY�I������I�ɂ����āA�C�̒�ɂł����ΊD�₪�A�悭���B���Ă��܂��B

�@������A�����n���i���┎�m�ɂ��ƁA�ԗ֕t�߁j�̐ΊD��̒�����A�����ݖڂ��������A�Q�����悤�́A�傫�������i���̐}�́A�\�r�G�g�Ŕ������ꂽ���̂ł��B���{�Y�́A����ɂ�������̂��̂ł��j����������܂����B

�@�ŏ��͂Ȃ��A�����ς�킪��Ȃ������̂ł����A���̂��������悤�ȉ����A�\�r�G�g�ƃC���h����o�Ă��邱�Ƃ�����āA���ꂪ������������̎��̉��ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

�@�\�r�G�g�̊w�҂̃J���r���X�L�[�́A�\�r�G�g�Y�̂��̂Ƀw���R�v���I���E�x�b�\�m�E�C�Ɩ������܂����B

�@���{�Y�̂��̂��A����Ɠ�����Ƃ��Ĉ����Ă��܂��̂ŁA�Ð���̖��ɂ́A�Ђ낢�n��ɁA���̂悤�ȋ����Y���Ă������Ƃ��A�[������Ă��܂����B

�@���̎����낤�Ƃ������ƁA�G���ł͂���܂����A�Ƃ����b������܂������A���݂ł́A���̉��Ƃ��ĐM�����Ă��܂��B

�@�����Ԃ�A�ӂ����Ȍ`�̎�������������i�T���̂悤�ȁj���Ǝv���܂��B

�@�������A���킵�����Ƃ́A�����̌����ɂ܂��˂Ȃ�Ȃ��悤�ɍl�����܂��B

�@�@�@�@4.3 ���h�Ȏp�̊L�� top

�@�J�C�ނɋ߂��C�̓����ɁA�r���ނƂ����Ă���[��̓������A�������炷��ł������Ƃ́A�O�Ɏ��͂�����ƁA�\�������Ă����܂����B

�@�Ƃ��납�A�{���̃J�C�ނ��A�Ð��㖖�ɂ́A�������h�Ȏp�ɐi��ł��āA�K�C�͓K�C�ŁA���K�C�͊��K�C�Ƃ��āA���ꂼ�ꂪ�A���������̂����ȊC�ŁA���R�ɂ��炵�Ă��܂����B

�@�������N�O�Ƃ����Ă����̂ɁA���łɁA���̂悤�Ȃ����߂��A�͂�����ƁA���Ă������ƂȂǂ��l���܂��ƁA���R�̎d�g�̂ӂ��������A���܂���Ȃ���A���݂��݂ƁA�������̜��ɂ�݂������Ă��܂��B

�@���{�̏ꍇ���l���Ă݂܂��ƁA���ԍ�̐ΊD�R����́A�\���m�����n�E�G���K���`�V�}��A�z�^�e�K�C�̒��Ԃ̃A�r�J���y�N�e���E�~�m�G���V�X�Ȃǂ��A���┎�m�ɂ���Ĕ�������Ă��܂��B

�@�����́A�K�C�ł����A�ɃK�C�ɂ́A�i�`�R�v�V�X�E���L�~�Y�C�̂ق��\��̂��̂�����܂����B |

�\�r�G�g�̌Ð�����I�̊C�̒n�w������

�������ꂽ�������낢���̉���

|

�ΊD��Ɏc���ꂽ

�Ð���̐����̑�����

|

�@����ɂ܂��A�e���O�����E���E�l�I���i�^���Ƃ����Ă���A�c�m�K�C�̗ނ��A����ł������Ƃ��킩��܂����B

�@���k�n���̌Ð��㖖�̒n�w����́A�K�C�̃��F�x�A�E�V�l���V�X��A�J���g�y�N�e���E�X�s�m�X�X�Ȃǂ��݂����Ă��܂��B

�@���t�������Đ\���܂��ƁA���݂����Ă���J�C�ނ̂������ȑc�悪�A���łɂ��̍�����A���̒n����Ɍ���Ă������Ƃ��A�������ɕ�����Ă���Ƃ������Ƃ��ł��܂��@����ɁA���̂悤�Ȃ��Ƃ����A�����Ƃ������낢�����͌Ð���̏��߂Ɍ��ꂽ�A�`���E�W���K�C�̈�킪�A��肠���ɒZ�������ԂɌ`���ƂƂ̂��A��������ւāA�����A�Â��p�̂܂܂ŁA���{��C���h�̋ߊC�ɂ����Ă��邱�Ƃł��B

�@���{�ɂ���ł���̂́A�I�L�i�G�r�X�A�y�j�I�L�i�G�r�X�A�R�V�^�J�I�L�i�G�r�X�̎O��ł��B�����͑��͘p�⍂�m�����ꂩ��a�̎R���̉������̐[���Ƃ���ō̏W����Ă��܂��B |

�T�C�̉�����������o�����k��B��i�s�̏����}���̐ΊD��

|

�@���A�����ł́A������������A����ł���Ƃ����킯�̂��̂ł��Ȃ������ł��B

�@�Ƃɂ����A�������āA�Â��n������̃J�C�ނ��A���{�̋ߊC�ŁA�u�����Ă��鉻�v�Ƃ��ĎY���邱�Ƃ́A���낢��ȈӖ����炵�āA�����̐[�����Ƃ��Ƃ����܂��傤�B

�@�@�@4.4 �C�ȂȂ� top

�@�ȏ�A���b���Ă��܂������̂̂ق��ɁA�C�̒��ɂ́A�܂��܂��A�����̐��������������Ƃł��傤�B

�@�����̂��̂��A���Ђ낢�����čl���Ă݂邱�Ƃ́A�ƂĂ������Ȏd�����Ǝv���܂����A���ꂾ���܂��A���낢��ȁA����Ƃ��Ȃ��āA�e�Ղł͂Ȃ��悤�ɂ��l�����܂��B

�@���̂悤�ȁA�ނ������������́A�܂��ʂȂ���ɂ䂸��܂��āA���͂����ňꌾ�ƁA�J�C�����i�C�ȁj�ɂ��Đ\�������Ă݂����Ǝv���܂��B

�@�C�Ȃ͑傫���킯�܂��ƁA�܂̂��̂ɂȂ�܂��B

�@�Ð���̖��̊C�Ȃ́A���̒��̐ΊD���⓻���̂��̂̂悤�ɍl�����܂��B

�@���{�ł́A���k�n���̓��I�̒n�w����A�A���u���V�z�l����R�G���N���W�A���̂��̂������Ă��܂��B

�@���������������݂܂��ƁA�����Ƒ����̂��̂��A�����Ă��邱�Ƃł��傤�B

�@�@�@�@4.5 ���s������ top

�@��X�ю���̌��t�ŁA��������킳��Ă����Ð�����A�₪�āA���̒�����ւƁA�ڂ��Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂����B

�@�̂ڂ�߂Ă��܂��Ƃǂ�ȎR�ł��A���̎��͈ꉞ�A�����ɂȂ��āA���̎R�ɂƂ�Ȃ��Ă䂫�܂��B

�@���̖��͂����ė��j�́A����ɂ悭�������肳�܂ŁA�n���������Ă��̂����A���x�ƂȂ����̂悤�Ȃ��Ƃ��J�Ԃ��Ă��܂����B

�@���������ƌÐ���̖��ɂȂ��āA�}�ɌÐ���̉e���������Ȃ��Ă������̂ł͂���܂���B

�@�悻�߂ɂ́A�͂�����ƁA�C�Â��Ȃ�������������܂��A�����͂��߂̎����́A���łɂ��̒����Ɍ���Ă����ƁA�݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�@

�@�Ð��㖖�̂��鎞���ɁA�ԓ��߂��̒n��ɕ����I�ł͂������ł��傤���A�X�͂̔����������Ƃ������A�c����Ă����Ƃ����Ă��܂��B |

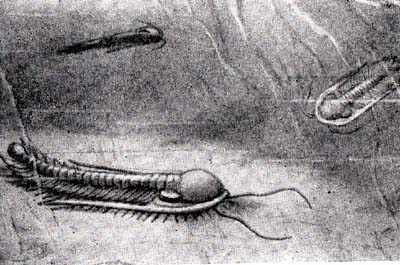

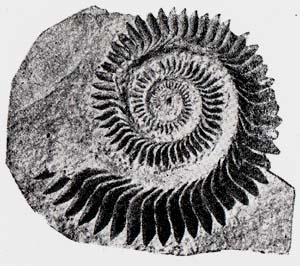

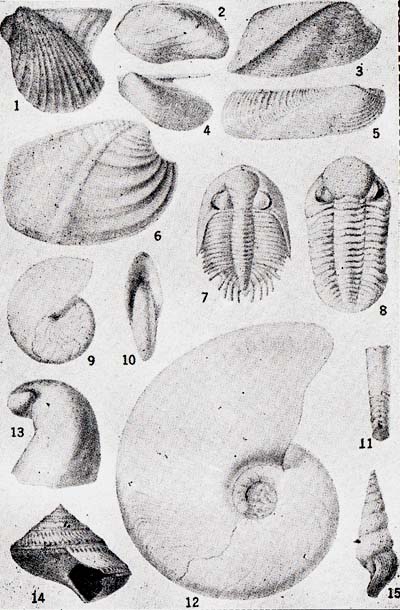

�Ð���f�|���I�̎O�t���i7�A8�j�ƃJ�C��(1-6�A 9�`15�j

|

�@�X�͂��������Ƃ������Ƃ́A���ǁA���̒n��͂������ł����A�ق��̓y�n���A�����ƋC�����Ȃ��Ă������Ƃ��A�����Ă���킯�ł��B

�@�Ƃ��낪���̊����́A���̎���ɋ}�ɂ���Ă������̂ł͂Ȃ��悤�ł��B

�@�U��Ԃ��Ă݂܂��ƌÐ���̒����ɁA���̒�����ɑS�����ق������A���������A�{�c�{�c�p���������������Ƃ��ɁA�n���Ă����Ƃ݂Ă悢�ł��傤�B

�@�܂�A�Ð���I�ȋC�A�悤�₭���ꂩ�����Ă����Ƃ��ɁA�����������������Ƃ݂Ă悢�ł��傤�B

�@�������Ĉ�x�A�܂��������ƍĂь��̈��肳�ɂ������Ă䂭���Ƃ́A�Ȃ��Ȃ�����ł����B

�@���̂����ЂƂ�����A�������������ӂ������Ă����ΎR���A�悤�₭�Ȃ���Ђ��߂Ă��܂��A�g�����C���ɂ�����ė₽�������A�̗t���Ȃ炷�悤�ɂȂ��Ă��܂����B |

�Ð��㖖����ރW���g���h��

|

�@���̂悤�ȗ���ł́A�������ς肩���́A�C�̒��ɂ��A���̉e�����y�ڂ��Ă䂫�܂����B

�@�g�����ɂȂ�āA�̂�т�Ƃ��炵�Ă����r�����i����邢�j�Ȃǂ́A�����܂������Ă��܂��A�f���ɐ����Ă䂭���Ƃ��A�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@���̂��߂ɁA�`���䂪��A�ƂĂ��Ȃ��A������ɂȂ����肵�܂����B

�@�������ł͂Ȃ��A�Ȃ��ɂ͂����A����ȏ�́A�����Ă䂯�Ȃ��A�Ƃ����悤�Ȑ��������A�łĂ���悤�ɂȂ�܂����B

�@�����āA������͂������Ȃ��������̂́A���������R�̈ڂ�ς�ɕ����Ă��܂��āA���ɍ��������A���̐�����łтĂ��܂��܂����B

�@���̗L���ȎO�t���Ȃǂ��A���̗�̈�Ƃ����܂��傤�B

�@����ɁA���̂悤�ȉ^���ɂ����ꂽ�������ɂ́A�L�E���̂Ȃ��̖a�������A�l�˃T���S�Ȃǂ�����܂����B

�@���킵�����ׂĂ��܂��ƁA���̂ق��ɂ��A�܂��܂������̂��̂����������Ƃł��傤�B

�@�������A�Ð���̐������������A�������āA���X�ɁA�łтčs���Ă���Œ��ɂ��A�V�������̒�����̐��̒��ւ́A�P���������W���߂����āA�ꐶ�����ɐ����Ă䂱���ƂƂ߂Ă��������������́A��イ��イ�Ƃ��������ŁA�h���Ă����̂ł����B

�@�łтĂ䂭���̂ƁA�h���Ă䂭���̂Ƃ̈Ⴂ�́A�Ȃɂ͂Ƃ�����A�C�̎�������ɁA�������Ă���悤�Ɏv����̂́A�����̐[�������ł͂Ȃ��ł��傤���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |